🎯 Pourquoi « tranchées et vie des poilus » résument 14-18 ?

Dès qu’on évoque la Grande Guerre, reviennent les tranchées et la vie des poilus. Creusées à partir de l’automne 1914. Les Poilus recyclaient douilles et balles pour créer des objets utilitaires., elles figent la guerre de mouvement en guerre de position.

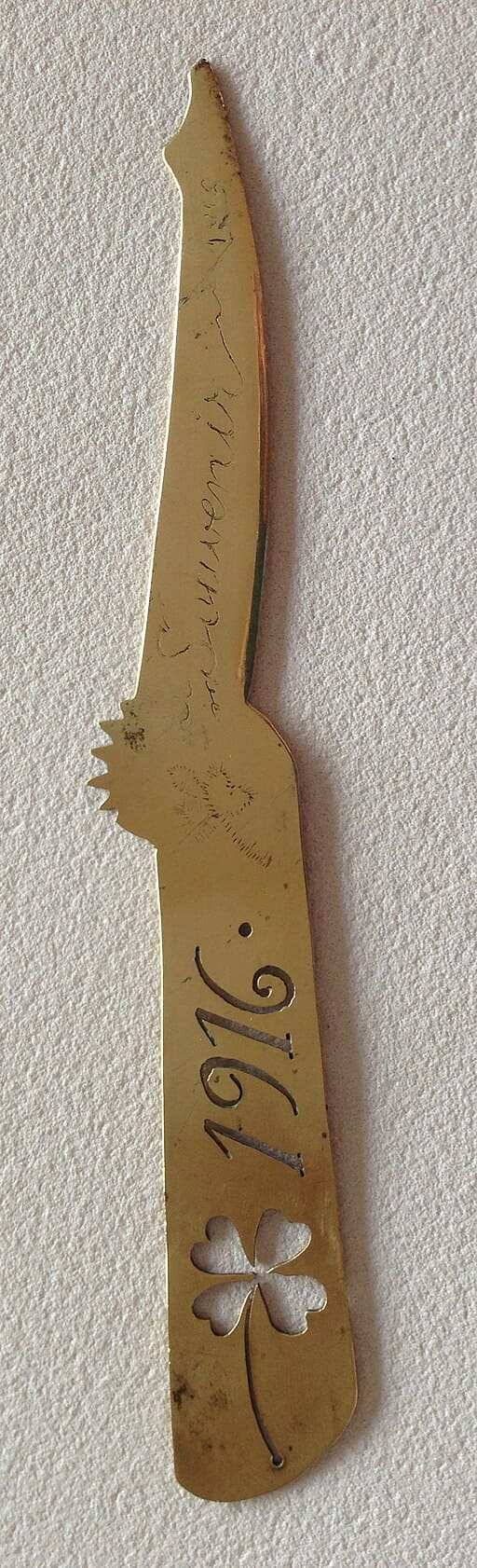

Ingéniosité au front : un coupe-papier façonné à partir de munitions. 📸 Source : Acteon2004 — Wikimedia Commons — CC BY-SA 3.0

Là, pendant des mois, les soldats affrontent boue, froid, rationnements et tirs d’artillerie. S’ajoutent la menace des mitrailleuses et, parfois, des gaz. Comprendre les tranchées et la vie des poilus, c’est entrer au cœur de l’expérience combattante : peur contenue, attente épuisante, entraide concrète et volonté obstinée de tenir la ligne.

Cette page te guide pas à pas : qu’est-ce qu’une tranchée, comment s’organise le front, quels objets et gestes structurent le quotidien, pourquoi l’artillerie terrorise, comment fonctionnent permissions et relèves. Elle dialogue avec le reste du cluster : des causes à l’enfer des offensives, des mutineries au rôle des femmes, jusqu’à l’Armistice de 1918.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🧱 Qu’est-ce qu’une tranchée ?

- 🪖 Comment s’organise le front ?

- 🥣 Le quotidien du poilu

- 💥 Peur, obus, gaz et blessures

- 🔁 Rythmes du service et permissions

- 🎶 Culture de tranchées : humour, chansons, mémoire

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

Prêt à passer de l’autre côté du parapet ? Plongeons dans les tranchées pour saisir ce que signifiait, jour après jour, « tenir » au front.

🧱 Qu’est-ce qu’une tranchée ?

Définition : un abri de feu pour durer

Au cœur des tranchées et de la vie des poilus, la tranchée est d’abord une excavation protectrice creusée dans la terre pour réduire les effets des tirs directs et des éclats d’obus. Elle permet d’observer, de riposter et de tenir une position malgré la puissance de feu moderne. À l’automne 1914, la guerre de mouvement bute sur les mitrailleuses et l’artillerie ; les armées s’enterrent. La tranchée devient l’outil central d’une guerre de position appelée à durer, comme on le verra dans l’enfer des grandes offensives.

Anatomie d’une tranchée

Une tranchée standard comporte un parapet (côté ennemi) et un parados (côté arrière) pour stopper éclats et balles. La banquette de tir permet au soldat d’observer et de tirer par-dessus le parapet, parfois via un créneau. Le sol est souvent recouvert de caillebotis en bois pour limiter l’eau et la boue. On y aménage des niches, des abris plus profonds dits « cavernes », et des postes d’écoute. Des clayonnages et du blindage (planches, tôles) soutiennent les parois fragiles, surtout par temps de pluie.

Un tracé en zigzag… pour survivre

Les tranchées ne sont jamais rectilignes : elles zigzaguent. Ce tracé casse les angles de tir et empêche l’ennemi d’« enfilader » toute une portion avec une seule mitrailleuse ou un obus. En cas d’explosion, le souffle est partiellement contenu par chaque segment. Des chicanes et des portes anti-souffle renforcent encore la protection. Ce choix d’architecture, humble en apparence, sauve d’innombrables vies au quotidien.

Août 1914 : violation de la neutralité belge, pivot du plan Schlieffen et entrée en guerre du Royaume-Uni. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Des boyaux pour relier et ravitailler

Les tronçons sont reliés par des boyaux, couloirs plus étroits qui servent de circulation entre la ligne de feu, la ligne de soutien et l’arrière. On y fait passer munitions, eau, nourriture, messages, et on y évacue les blessés. La nuit, ces boyaux deviennent des artères vitales : relever une unité, apporter du fil de fer ou poser des piquets se fait à couvert, à la lumière parcimonieuse des lanternes masquées.

De la fosse hâtive au réseau fortifié

Fin 1914, les premières tranchées sont sommaires : un fossé, quelques sacs de sable, un abri précaire. Avec le temps, l’organisation se professionnalise. Les unités creusent plus profond, étayent, drainent, ajoutent des abris caverne, multiplient les communications téléphoniques, et posent des réseaux de barbelés en avant. La technique de sape (galeries minières) est reprise et intensifiée (guerre des mines) : on creuse sous les lignes adverses pour poser des charges, notamment avant certaines offensives visant à rompre le front figé.

Matériaux, outils et contraintes

On travaille à la pelle, à la pioche, parfois à la tarière. Le bois est prioritaire pour les renforts ; la tôle et le béton apparaissent sur les secteurs durables. Les intempéries imposent un entretien constant : parois qui s’effondrent, inondations, glissements. La boue est l’ennemie quotidienne. Elle ralentit tout, alourdit les équipements, use les corps et favorise les infections. D’où l’importance des caillebotis, des pompes et des fossés d’écoulement.

Observer sans se dévoiler

Au ras du parapet, le poilu utilise périscopes et créneaux. L’objectif : voir sans se montrer. Les positions sont camouflées par des filets et des branchages ; les sentinelles se relaient. Les observateurs d’artillerie et les repéreurs de sons cherchent la batterie ennemie. Chaque information gagne du temps et épargne des vies, comme l’attestent les leçons tirées avant les grandes attaques de la Somme.

Organisation en profondeur : l’esprit du système

Une tranchée n’existe jamais seule. Elle fait partie d’un système superposant ligne de feu, ligne de soutien et réserve, que nous détaillerons dans la partie suivante (Comment s’organise le front ?). Entre ces lignes, s’ouvre l’espace mortel du no man’s land, hérissé d’obstacles. C’est cet emboîtement qui explique la longévité du front : même en cas de percée, la ligne suivante reprend le choc.

Vivre dans la tranchée : contraintes et adaptations

La tranchée protège mais n’épargne pas. Elle limite la vue, confine le bruit et concentre l’humidité. On y circule penché, on y dort mal, on y mange dès que possible. Les unités apprennent à « tenir » : horaires de corvées, entretien, savoir-faire de fortune pour se sécher, se chauffer, se rechausser. La solidarité devient un réflexe ; elle irrigue toute la vie des poilus et contribue au moral, avec l’appui des permissions et du travail de l’arrière.

Lexique utile pour comprendre

Parapet : talus côté ennemi ; Parados : talus côté arrière ; Banquette de tir : surélévation pour observer/tirer ; Boyau : couloir de liaison ; Caverne : abri profond ; Clayonnage : treillis de branches pour soutenir ; Créneau : ouverture de tir ; Sape : galerie creusée sous l’ennemi.

🧱 Qu’est-ce qu’une tranchée ?

Définition : un abri de feu pour durer

Au cœur des tranchées et de la vie des poilus, la tranchée est d’abord une excavation protectrice creusée dans la terre pour réduire les effets des tirs directs et des éclats d’obus. Elle permet d’observer, de riposter et de tenir une position malgré la puissance de feu moderne. À l’automne 1914, la guerre de mouvement bute sur les mitrailleuses et l’artillerie ; les armées s’enterrent. La tranchée devient l’outil central d’une guerre de position appelée à durer, comme on le verra dans l’enfer des grandes offensives.

Anatomie d’une tranchée

Tranchées et vie des poilus : un soldat français en observation à Hirtzbach en 1917. 📸 Source : Wikimedia Commons – Domaine public

Une tranchée standard comporte un parapet (côté ennemi) et un parados (côté arrière) pour stopper éclats et balles. La banquette de tir permet au soldat d’observer et de tirer par-dessus le parapet, parfois via un créneau. Le sol est souvent recouvert de caillebotis en bois pour limiter l’eau et la boue. On y aménage des niches, des abris plus profonds dits « cavernes », et des postes d’écoute. Des clayonnages et du blindage (planches, tôles) soutiennent les parois fragiles, surtout par temps de pluie.

Un tracé en zigzag… pour survivre

Les tranchées ne sont jamais rectilignes : elles zigzaguent. Ce tracé casse les angles de tir et empêche l’ennemi d’« enfilader » toute une portion avec une seule mitrailleuse ou un obus. En cas d’explosion, le souffle est partiellement contenu par chaque segment. Des chicanes et des portes anti-souffle renforcent encore la protection. Ce choix d’architecture, humble en apparence, sauve d’innombrables vies au quotidien.

Des boyaux pour relier et ravitailler

Les tronçons sont reliés par des boyaux, couloirs plus étroits qui servent de circulation entre la ligne de feu, la ligne de soutien et l’arrière. On y fait passer munitions, eau, nourriture, messages, et on y évacue les blessés. La nuit, ces boyaux deviennent des artères vitales : relever une unité, apporter du fil de fer ou poser des piquets se fait à couvert, à la lumière parcimonieuse des lanternes masquées.

De la fosse hâtive au réseau fortifié

Fin 1914, les premières tranchées sont sommaires : un fossé, quelques sacs de sable, un abri précaire. Avec le temps, l’organisation se professionnalise. Les unités creusent plus profond, étayent, drainent, ajoutent des abris caverne, multiplient les communications téléphoniques, et posent des réseaux de barbelés en avant. La technique de sape (galeries minières) apparaît : on creuse sous les lignes adverses pour poser des charges, notamment avant certaines offensives évoquées dans les causes structurelles du conflit prolongé.

Matériaux, outils et contraintes

On travaille à la pelle, à la pioche, parfois à la tarière. Le bois est prioritaire pour les renforts ; la tôle et le béton apparaissent sur les secteurs durables. Les intempéries imposent un entretien constant : parois qui s’effondrent, inondations, glissements. La boue est l’ennemie quotidienne. Elle ralentit tout, alourdit les équipements, use les corps et favorise les infections. D’où l’importance des caillebotis, des pompes et des fossés d’écoulement.

Observer sans se dévoiler

Au ras du parapet, le poilu utilise périscopes et créneaux. L’objectif : voir sans se montrer. Les positions sont camouflées par des filets et des branchages ; les sentinelles se relaient. Les observateurs d’artillerie et les repéreurs de sons cherchent la batterie ennemie. Chaque information gagne du temps et épargne des vies, comme l’attestent les leçons tirées avant les grandes attaques de la Somme.

Organisation en profondeur : l’esprit du système

Une tranchée n’existe jamais seule. Elle fait partie d’un système superposant ligne de feu, ligne de soutien et réserve, que nous détaillerons dans la partie suivante (Comment s’organise le front ?). Entre ces lignes, s’ouvre l’espace mortel du no man’s land, hérissé d’obstacles. C’est cet emboîtement qui explique la longévité du front : même en cas de percée, la ligne suivante reprend le choc.

Vivre dans la tranchée : contraintes et adaptations

La tranchée protège mais n’épargne pas. Elle limite la vue, confine le bruit et concentre l’humidité. On y circule penché, on y dort mal, on y mange dès que possible. Les unités apprennent à « tenir » : horaires de corvées, entretien, savoir-faire de fortune pour se sécher, se chauffer, se rechausser. La solidarité devient un réflexe ; elle irrigue toute la vie des poilus et contribue au moral, avec l’appui des permissions et du travail de l’arrière.

Lexique utile pour comprendre

Parapet : talus côté ennemi ; Parados : talus côté arrière ; Banquette de tir : surélévation pour observer/tirer ; Boyau : couloir de liaison ; Caverne : abri profond ; Clayonnage : treillis de branches pour soutenir ; Créneau : ouverture de tir ; Sape : galerie creusée sous l’ennemi.

🪖 Comment s’organise le front ?

Trois lignes en profondeur : tenir, soutenir, relancer

Au cœur des tranchées et de la vie des poilus, le front n’est jamais une simple ligne. Il se déploie en profondeur : une ligne de feu au contact, une ligne de soutien pour les renforts et une ligne de réserve pour rétablir ou préparer l’offensive. Des boyaux relient l’ensemble. Ce système amortit les chocs : même en cas de percée, une ligne arrière reprend la défense. C’est l’une des raisons de la durée du conflit, amorcée par les causes structurelles de 1914.

No man’s land : l’espace interdit

Entre les deux camps s’étire le no man’s land. Le sol y est éventré d’entonnoirs, hérissé de barbelés, semé de débris. Le jour, toute présence y est extrêmement dangereuse ; la nuit, des coups de main cherchent prisonniers et renseignements. Avant une offensive préparée, des sections s’y fraient des passages dans les réseaux, comme on l’observe avant certaines attaques de la Somme. Pourtant, malgré les brèches, l’artillerie et les mitrailleuses clouent souvent les vagues d’assaut.

Réseaux, obstacles et champs de tir

Devant la ligne de feu, les sapeurs multiplient les obstacles : tripodes, chevaux de frise, piquets et fils de fer. L’objectif est simple : ralentir l’assaillant pour l’exposer aux feux croisés. Les secteurs sont numérotés, cartographiés, mesurés en azimuts ; les servants connaissent les distances utiles. Ainsi, une géométrie du feu verrouille l’approche, d’autant plus efficace que le terrain est découvert ou balayé par les mitrailleuses.

Artillerie : cadrer, barrer, protéger

L’artillerie structure le front. Elle écrase, coupe les renforts, et couvre l’infanterie. Les états-majors prévoient des barrages roulants : un rideau d’explosions avance par bonds devant les fantassins. Si le tempo se rompt, l’assaut s’effiloche. Inversement, en défense, on déclenche des barrages de contre-préparation sur les itinéraires probables. L’expérience douloureuse des grandes offensives nourrit ces réglages précis, au prix d’innombrables essais et corrections.

Communications : des estafettes aux téléphones

Ordonner, c’est relier. On transmet par estafettes, par téléphones de campagne, par pigeons voyageurs et, parfois, par fusées. Toutefois, les bombardements coupent les lignes. Les messages écrits deviennent cruciaux. Les ordres doivent rester simples, datés, et confirmés. Cette logistique de la parole explique certaines incompréhensions lors d’attaques mal synchronisées, notamment quand le brouillard, la fumée ou la poussière réduisent la visibilité.

Observation, repérage et camouflage

Voir sans être vu : tel est l’enjeu. Périscopes, postes d’observation, repérage par le son, photographie aérienne et ballons captifs se complètent. En face, camouflage et leurres brouillent les repères. Filets, branchages, peintures disruptives et abris enterrés dissimulent batteries et dépôts. Ainsi, la bataille des yeux précède la bataille de feu. Chaque mètre gagné dans la connaissance de l’adversaire épargne des vies au moment décisif.

Logistique : l’arrière qui fait tenir l’avant

Le front s’appuie sur des dépôts à l’arrière. Munition, eau, vivres, bois, pelles, sacs de sable et piquets alimentent un entretien permanent. Des voies étroites et des charrois assurent l’acheminement nocturne. La fatigue s’accumule ; l’usure du matériel est constante. C’est là qu’intervient l’économie de guerre et, plus largement, le rôle des femmes dans les usines et les services.

Rotation des unités : souffle et usure

Les divisions alternent ligne, soutien et réserve. Ce tourniquet ménage des repos relatifs, mais la pression demeure. Après des offensives coûteuses, les hommes demandent du sens, des objectifs clairs et des moyens adaptés. En 1917, la lassitude et la critique des méthodes mènent à des mutineries ; la hiérarchie revoit alors cadence, permissions et préparation des attaques.

Variations locales : terrain et météo

Le front n’est pas uniforme. Argile, craie, sable ou forêt imposent des réponses différentes : drainage renforcé, parois étayées, abris caverne plus profonds. La météo dicte la vie : pluie et gel fissurent, chaleur empeste, vent disperse fumées et gaz. Cette plasticité explique la diversité des tranchées selon les secteurs, du littoral de Flandre aux collines de l’Artois et aux forêts de l’Argonne.

Discipline du secteur : tâches et horaires

Chaque secteur a son rythme : corvées au crépuscule, patrouilles de nuit, travaux d’entretien à l’aube, repos avant-midi, distributions en fin de journée. Les consignes limitent l’exposition inutile. Rester discret, ne pas grouper, éviter les silhouettes sur l’horizon. Cette routine, parfois jugée écrasante, est pourtant ce qui rend possible la survie au quotidien.

Avant l’assaut : préparer l’imprévisible

Quand une attaque se profile, on reconnaît les itinéraires, on coupe des brèches dans les réseaux, on repère des points d’appui. L’artillerie calibre des obliques et règle les barrages. Les médecins positionnent les postes de secours. Cependant, malgré la préparation, l’issue dépend du terrain, du brouillage adverse et de la réaction des unités en face, comme l’a montré la bataille de la Somme.

En somme, l’organisation du front mêle profondeur, obstacles, feux réglés, camouflage et logistique. C’est cette combinaison qui façonne les tranchées et la vie des poilus et conditionne, jusqu’à l’Armistice de 1918, les chances de succès ou d’échec des opérations.

🥣 Le quotidien du poilu

Corvées et rythmes invisibles

Au cœur des tranchées et de la vie des poilus, la journée est scandée par une mécanique précise : entretien des parapets, pose de barbelés, curage des fossés, ravitaillement discret à la nuit tombée, puis longues veilles. Chaque geste vise à survivre à l’artillerie et à la pluie. En pratique, les heures les plus actives sont l’aube et le crépuscule, moments jugés favorables aux coups de main. Ainsi, même sans assaut, la fatigue s’accumule. D’ailleurs, le moindre retard logistique obligera la compagnie à improviser, ce qui accroît le risque et entame le moral.

Hygiène, parasites et santé

La boue imprègne tout : vêtements lourds, couvertures humides, pieds macérés. Les poux pullulent, la gale guette, et les rats prospèrent sur les déchets. Pour limiter les infections, on inspecte les pieds, on sèche les chaussettes, on brûle les effets infestés. Cependant, l’humidité reste un adversaire constant. Les caillebotis réduisent l’eau stagnante, mais il faut pomper, drainer, écoper. Par mauvais temps, la paroi s’effondre et il faut tout recommencer. Finalement, la santé dépend d’une routine tenace, plus que de solutions miraculeuses, surtout en plein hiver.

Se nourrir : calories et logistique

Le ravitaillement apporte pain, soupe, viande en conserve, café et parfois un peu de pinard. Rien n’est garanti : l’artillerie perturbe la circulation, les chemins s’engloutissent. Pourtant, tenir une position exige des calories. D’où la priorité donnée aux corvées de soupe et au transport de bidons d’eau. Souvent, le repas se prend rapidement, à couvert, entre deux alertes. Le goût de boue et de fumée s’invite dans chaque gamelle. En arrière, les ateliers et les fermes réquisitionnés compactent l’effort du pays, comme on le relie aux emplois féminins de guerre.

Courrier, marraines et moral

Le courrier est une bouffée d’air. On guette le vaguemestre, on lit à voix basse, on replie soigneusement la lettre pour la relire le soir. Parfois, des marraines de guerre envoient tabac, tricots, douceurs et mots réconfortants. Certes, ces colis n’annulent ni la peur ni l’usure, mais ils tissent un pont avec l’arrière. En sens inverse, les poilus écrivent, résument, minimisent. Ils protègent les leurs et se protègent eux-mêmes. Ce fil ténu soutient le moral autant que les permissions, évoquées plus loin dans Rythmes du service.

Équipement : s’adapter pour durer

Au cours de l’année 1915, l’uniforme évolue : le casque Adrian et la tenue « bleu horizon » remplacent progressivement le képi et le très visible pantalon rouge de 1914. Malgré tout, le froid transperce et l’humidité gagne. On graisse le cuir, on double les chaussettes, on bricole des gants. Par mauvais temps, on pose davantage de planchers et on renforce les parois. En outre, la musette contient l’essentiel : gamelle, quarts, couverts, rations, parfois un canif. Parfois, les unités troquent ou réparent à l’arrière. Ces micro-adaptations expliquent la résilience collective, même avant les grandes offensives comme la Somme.

Veilles, sentinelles et nuit

La nuit redistribue les équilibres. On travaille à découvert plus facilement, mais l’ennemi aussi. Les sentinelles se relaient, yeux rivés au parapet. Un bruit suspect ? On alerte, on se tient prêt. Les patrouilles glissent dans le no man’s land, s’orientent à la boussole et au relief. Parfois, on capture un prisonnier pour interroger un régiment, un accent, une affectation. Cependant, chaque sortie comporte son lot d’incertitudes. D’où l’importance des mots de passe, des signaux et du retour dans le boyau au moindre doute.

Solidarités et rituels

Tenir suppose des liens forts. On partage une couverture, on échange des cigarettes, on se prête des lacets. L’humour de tranchées, grinçant mais salutaire, dégonfle l’angoisse. De temps en temps, on chante ou l’on joue aux cartes. Entre deux corvées, l’escouade bricole des aménagements : une étagère, une pruche en guise de banc, un filet pour suspendre les effets. Finalement, cette sociabilité de fortune façonne la vie des poilus et contribue au maintien de la discipline, même dans l’attente d’une relève.

Temps calme, temps d’alerte

Le quotidien alterne accalmies et brusques montées de tension. Un sifflet, un cri, une fusée éclairante, et le secteur se fige. On prend position, on vérifie les cartouches, on scrute les réseaux de fil de fer. Ensuite, si l’alerte retombe, reprennent les gestes ordinaires : réchauffer la soupe, raccommoder, dormir par tranches courtes. Cette oscillation permanente épuise les nerfs. Pourtant, elle apprend à réagir vite et à s’économiser, ce qui sera vital lors d’attaques mal préparées ou interrompues par la météo.

Petites économies et trouvailles

Les poilus optimisent tout : une boîte devient gobelet, une planche devient caillebotis, un fil de fer devient crochet. Par ailleurs, on améliore la transmission : papier huilé pour protéger les messages, enveloppes numérotées, schémas simples. Les caporaux inventifs gagnent de précieuses minutes. Et chaque minute arrachée au chaos augmente les chances de traverser la journée. En arrière-plan, l’économie de guerre ajuste les flux, comme le montrent les envois coordonnés vers les secteurs les plus actifs.

Le fil de la peur

La peur est constante mais modulée. Elle monte avant l’aube, recule à midi, revient au crépuscule. En outre, l’artillerie façonne la psyché : on guette le départ du coup, on compte les secondes, on évalue le risque. Certains se roidissent, d’autres s’activent, quelques-uns flanchent. Les officiers le savent. Ils alternent fermeté et ménagements, et veillent à la clarté des ordres. Lorsque les pertes s’accumulent et que le sens se brouille, la contestation apparaît, qu’on approfondira dans les mutineries de 1917.

Pourquoi ce quotidien compte pour l’histoire

Comprendre ce quotidien, c’est éclairer la durée de la guerre, l’usure humaine et les adaptations tactiques. C’est aussi relier les lignes à l’arrière et saisir l’ampleur d’un effort national prolongé jusqu’à l’Armistice de 1918. En somme, les tranchées et la vie des poilus ne se résument pas à la boue et au danger : elles révèlent une organisation, une culture et une endurance qui expliquent la manière dont l’Europe a tenu, vacillé, puis basculé vers la paix.

💥 Peur, obus, gaz et blessures

Artillerie : le fracas qui décide

Dans les tranchées et la vie des poilus, l’artillerie est le danger majeur. Les obus labourent le terrain, pulvérisent les parapets et écrasent les abris. Les bombardements précèdent souvent l’assaut, mais ils servent aussi à couper les renforts et détruire les réseaux de fil de fer. En défense, les barrages déclenchés à la hâte stoppent les vagues adverses. Le bruit, la poussière et les secousses épuisent les nerfs. Ainsi, même sans blessure visible, la fatigue sensorielle s’accumule et use les hommes.

Mitrailleuses et fusillade : l’instant fatal

Lorsque l’infanterie sort, la mitrailleuse tranche les secondes. Le « no man’s land » devient un couloir de feu. Les sections apprennent à bondir, se plaquer, repartir, puis se regrouper derrière une ondulation du sol. Malgré tout, le moindre retard rompt la coordination. On comprend alors pourquoi tant d’offensives, comme à la Somme, se brisent sur quelques centaines de mètres.

Vivre sous les obus : réflexes et consignes

Tenir suppose des réflexes simples : se coucher à plat ventre à l’approche, garder le casque bien ajusté, éviter les silhouettes sur l’horizon, circuler par les boyaux. Les sapeurs consolident sans cesse les parois ; on répare après chaque pluie. Quand un tir s’allonge, on remonte en position ; quand il se rapproche, on descend s’abriter. Cette « chorégraphie » quotidienne, apprise par cœur, sauve des vies autant qu’un mur de béton.

Gaz : peur nouvelle, réponses rapides

Les attaques chimiques frappent les esprits. D’abord le chlore et le phosgène (dès 1915), des gaz suffocants qui attaquent les voies respiratoires. Puis, à partir de 1917, l’ypérite (gaz moutarde), qui brûle aussi les yeux et la peau, et contamine durablement le terrain. Très vite, l’armée distribue des masques et impose des procédures d’alerte : gongs, crécelles, sifflets. On entraîne les unités à enfiler le masque en quelques secondes, à désembuer les oculaires et à vérifier l’étanchéité. Toutefois, l’angoisse persiste : respirer derrière un filtre, au bruit des obus, exige un sang-froid rarement enseigné avant 1915.

Secours au plus près : la chaîne de soins

Le premier maillon est le brancardier. Il récupère le blessé sous le feu, compresse, panse, rassure. Ensuite, direction le poste de secours : tri rapide, immobilisation, morphine parcimonieuse, pansements propres. Viennent la voiture sanitaire ou le train vers l’ambulance, puis l’hôpital de l’arrière. La chaîne fonctionne mieux quand la préparation a prévu itinéraires, civières et points de relais. Pourtant, la boue et l’artillerie peuvent tout interrompre.

Blessures et gestes qui sauvent

Éclats d’obus, balles, brûlures chimiques, éclatements du tympan : les cas varient. Les gestes enseignés comptent : garrots temporaires, pansements compressifs, protection des voies aériennes. Un abri, une cave ou un pan de tranchée deviennent salle de tri improvisée. Les officiers insistent sur le signalement des blessés et la remontée d’information, car une compagnie désorganisée devient une cible facile au prochain tir.

Traumatismes invisibles : l’usure des nerfs

Le vacarme, l’attente et les chocs répétés provoquent des effondrements nerveux. On parle alors d’« obusite » (ou « shell shock ») pour désigner ces traumatismes psychologiques, souvent mal compris par la médecine de l’époque, voire suspectés de simulation par l’autorité militaire. Tremblements, sursauts, insomnies, pertes de voix apparaissent. Les chefs expérimentés alternent fermeté et ménagements, favorisent des séquences courtes de repos, clarifient les consignes. Ces pratiques n’effacent pas l’angoisse, mais elles permettent de la contenir et de préserver la cohésion dans les tranchées et la vie des poilus.

Snipers, éclats perdus et « petits » risques

Au-delà des grandes offensives, le quotidien regorge de dangers « mineurs » : tirs de tireurs d’élite, éclats tombés au hasard, effondrement de parois, torchères qui s’embrasent, outils qui blessent. Porter le casque, garder la musette fermée, circuler seul et vite entre deux coudes de boyau : ces détails évitent des pertes, invisibles dans les communiqués mais bien réelles sur le front.

Casque Adrian et protections

Adopté en 1915, le casque Adrian réduit fortement les blessures à la tête. Les lunettes, cagoules et capes complètent l’équipement. On renforce aussi les positions : sacs de sable, tôles ondulées, rondins, portes anti-souffle. Autant de strates protectrices qui n’éliminent pas le risque, mais en diminuent la fréquence et la gravité, surtout lors des bombardements prolongés.

Organisation et sens : conditions du courage

Le courage n’est pas une essence magique ; il dépend de la clarté des ordres, de la confiance dans les chefs, et de la perspective de relève. Quand ces repères vacillent, la lassitude se mue en contestation. En 1917, des unités réclament permissions, repos, objectifs réalistes : c’est l’épisode des mutineries. La réponse combine discipline et réformes : cadence, entraînement, préparation d’artillerie mieux réglée.

Pourquoi ces peurs façonnent l’histoire

La somme des frayeurs quotidiennes explique la durée et le coût humain du conflit. Elle éclaire aussi les choix tactiques, l’importance des masques, du casque, des boyaux et des barrages. Enfin, elle relie l’avant à l’arrière : soins, production d’équipements, et attente du retour, jusqu’à la délivrance progressive qui mène à l’Armistice de 1918.

🔁 Rythmes du service et permissions

Le « tourniquet » : ligne, soutien, réserve

Dans les tranchées et la vie des poilus, le service suit un cycle : quelques jours en ligne, quelques jours en soutien, puis en réserve. Ce tourniquet ménage des respirations tout en maintenant la pression opérationnelle. En pratique, la durée varie selon l’activité du secteur, la météo et les pertes. Ce système évite l’effondrement des unités, mais il ne supprime ni la fatigue ni l’angoisse.

Relèves : mécanique de nuit

La relève se fait à la tombée du jour, par les boyaux, en silence. Les chefs cadencent les départs, vérifient les listes, et comptent les arrivées. Un retard, un tir d’artillerie, une pluie battante, et la relève se grippe. Pourtant, retrouver une couche sèche, changer de chaussettes et boire chaud suffit souvent à retendre les nerfs avant le prochain séjour en ligne.

Temps de soutien : réparer et instruire

En soutien, on répare, on draine, on pose des barbelés, on creuse des abris caverne. On suit aussi des instructions : tir, grenades, masques à gaz, transmissions. Ce temps intermédiaire consolide les savoir-faire acquis au contact. Il prépare l’unité à encaisser une attaque, ou à repartir à l’assaut lors d’opérations plus larges, comme celles vues à la Somme.

Réserve : reconstituer l’unité

La réserve n’est pas des vacances. On complète les effectifs, on redistribue les équipements, on répare l’armement. L’encadrement reconstruit les sections, intègre les renforts, réaffecte les spécialistes. Le médecin examine, le vaguemestre distribue. Ce temps recompose la cohésion sans laquelle tranchées et vie des poilus ne tiendraient pas longtemps.

Permissions : souffle, famille et décalage

La permission redonne de l’air. Voir les proches, dormir au sec, manger mieux : le moral remonte. En retour, beaucoup ressentent un décalage : l’arrière paraît lointain, indifférent au fracas du front. Ce va-et-vient produit un « effet yo-yo » émotionnel. D’où l’importance d’un encadrement attentif les jours suivants, pour réaccrocher les hommes au rythme collectif.

Gestion du moral : gestes simples, effets forts

Le moral tient à peu : courrier régulier, consignes claires, objectifs réalistes, promesses tenues. Une soupe chaude à l’heure, un abri un peu plus sec, un casque ajusté : ces détails pèsent lourd. Inversement, une relève annulée, une permission reportée ou des ordres confus entament la confiance et fragilisent la discipline.

Discipline, justice et 1917

Quand la cadence devient intenable et que le sens se brouille, la contestation affleure. En 1917, des unités réclament repos, permissions et objectifs crédibles : ce sont les mutineries. La réponse combine répression ciblée et réformes : permissions mieux gérées, préparations d’artillerie plus précises, rotations plus régulières. L’équilibre se rétablit, sans effacer l’usure.

Calendrier invisible : la marée logistique

Le cycle des hommes s’imbrique dans celui des convois. Bois, sacs de sable, eau, munitions, vivres et courrier avancent par créneaux nocturnes. Un orniérage, une pluie, un barrage ennemi, et toute la marée logistique se dérègle. Les chefs planifient alors des itinéraires de rechange et des dépôts relais pour ne pas rompre le fil vital du front.

Rituels et repères

Chaque compagnie se forge des repères : inspection des pieds, distribution à heure fixe, ronde du soir, mots de passe renouvelés. Ces rituels ordonnent l’attente et réduisent l’incertitude. Ils structurent la vie des poilus et soutiennent la cohésion lorsque l’alerte retentit, au crépuscule comme à l’aube.

Pourquoi ces rythmes font l’histoire

Ces cadences expliquent la durée du conflit autant que les batailles. Elles éclairent l’endurance, les ruptures de 1917 et la reconstruction progressive qui mène, malgré tout, à la sortie du tunnel et à l’Armistice de 1918. Comprendre ces rythmes, c’est comprendre les tranchées et la vie des poilus au quotidien.

🎶 Culture de tranchées : humour, chansons, mémoire

Humour de tranchées : dégonfler la peur

Dans les tranchées et la vie des poilus, l’humour sert de bouclier. On rebaptise des secteurs (« le Bistro », « la Lorraine »), on affuble les chefs de surnoms, on tourne en dérision la boue, les rats, les corvées. Cette ironie n’efface pas l’angoisse ; elle la rend supportable. Entre deux alertes, une blague, un calembour, un dessin au fusain font baisser la pression et réenclenchent la mécanique collective.

Chansons et refrains : respirer ensemble

On chante pour se réchauffer et marquer le rythme : refrains connus, couplets improvisés, ritournelles de marche. La musique crée du liant au sein des escouades, donne des repères avant les relèves et remplace parfois les mots quand le bruit d’artillerie rend tout échange impossible. Elle soude les hommes dans l’attente et aide à encaisser les pertes après une attaque, comme celles de la Somme.

Journaux de front et carnets : écrire pour tenir

Beaucoup tiennent un carnet. On y consigne le temps, les rations, les nouvelles du vaguemestre, un croquis du boyau. Des journaux de front circulent à l’échelle du régiment : témoignages, dessin d’humeur, petites annonces. Écrire met de l’ordre dans le chaos, fixe des repères, conserve des détails utiles (itinéraires, consignes, horaires), et devient, après 1918, une pièce maîtresse de la mémoire.

Objets et bricolages : l’artisanat des lignes

Entre deux offensives, fabriquer pour tenir : l’art du Poilu au quotidien. 📸 Source : Inconnu — Wikimedia Commons — Domaine public

Dans les moments calmes, les poilus bricolent : porte-plume en douille, bague en alu, cadre en éclat d’obus. Cet « art des tranchées » recycle les matériaux de guerre et transforme la peur en objet tangible.

Souvenir gravé dans le métal : mémoire et résilience au front. 📸 Source : Classiccardinal — Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0

À l’échelle du groupe, on fabrique aussi des étagères, des bancs, des caillebotis, autant d’améliorations qui rendent l’attente moins rude et renforcent la cohésion.

De la guerre à l’utile : un objet transformé en souvenir du front. 📸 Source : Acteon2004 — Wikimedia Commons — CC BY-SA 3.0

Jeux, cartes et petits rituels

Les cartes circulent, quelques dés aussi. On instaure des tournois improvisés, des défis, des gages. Les rituels rythment le temps : ronde du soir, inspection des pieds, partage du tabac, lecture à voix haute du courrier. Ces micro-habitudes réduisent l’incertitude et rendent prévisibles des journées que l’artillerie peut pourtant bouleverser en une seconde.

Noël 1914 et fraternisation : soupirs dans la tourmente

À l’hiver 1914, des secteurs connaissent des trêves spontanées. Échanges de cigarettes, chants, récupération des morts. Ces fraternisations ouvertes restent l’exception et sont rapidement interdites par les états-majors. Toutefois, au quotidien, des accords tacites (« vivre et laisser vivre ») persistent parfois dans les secteurs calmes pour limiter la violence mutuelle, malgré les consignes visant à les empêcher.

Théâtres de campagne et lectures

À l’arrière immédiat, des théâtres de campagne montent des saynètes, des lectures publiques et des concerts. On y joue des vaudevilles, on lit des poèmes, on entonne des refrains populaires. Ces respirations organisées complètent la permission et soutiennent le moral, notamment lors des périodes de réserve.

Photos, censure et mémoire intime

Des clichés circulent, souvent pris en douce. Ils montrent des visages, des abris, un repas, un camarade. La censure filtre les lettres et certaines images, mais l’essentiel survit : la trace d’un quotidien ordinaire au cœur d’un conflit gigantesque. Après 1918, albums et boîtes de photos deviennent supports du souvenir familial, compléments des monuments aux morts.

Langage et identité : « poilus » et compagnie

Le mot poilu dit une identité : résistance, rusticité, humour. Le jargon du front s’enrichit : « pinard », « corvée de soupe », « marmites », « camoufler ». Ce vocabulaire forge un sentiment d’appartenance et circule jusqu’à l’arrière. Il structure la vie des poilus et affine la compréhension des ordres sur un terrain saturé de bruit et d’incertitudes.

De la culture vécue à la mémoire publique

Après l’Armistice, cette culture de tranchées irrigue la mémoire nationale : cérémonies, monuments, manuels scolaires, musées. Les chansons deviennent répertoires, les carnets nourrissent l’historiographie, les objets rejoignent des vitrines. En parallèle, le silence de certains anciens combattants rappelle que tout ne se dit pas : l’expérience est trop lourde, parfois indicible.

Pourquoi cette culture compte pour l’histoire

Sans ces pratiques, tenir aurait été plus difficile. L’humour canalise la peur, l’écriture ordonne l’esprit, les rituels stabilisent le groupe. Comprendre cette culture éclaire la durée du conflit, la naissance des contestations en 1917, et la manière dont les sociétés européennes ont transformé l’épreuve en mémoire partagée, de la classe d’histoire au monument communal.

Lancement du Dreadnought (1906) : révolution des cuirassés et escalade navale entre Londres et Berlin. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

🧠 À retenir

- Guerre de position : dès l’automne 1914, les armées s’enterrent ; l’assaut frontal devient trop coûteux.

- Système en profondeur : ligne de feu, soutien, réserve reliées par des boyaux ; la percée est difficile à exploiter.

- No man’s land : barbelés, entonnoirs, tirs croisés verrouillent l’espace entre les lignes.

- Artillerie dominante : premier facteur de pertes ; barrages roulants en attaque, contre-préparation en défense.

- Se protéger : casque Adrian (1915), abris renforcés, procédures anti-gaz et masques distribués à partir de 1915.

- Quotidien du poilu : corvées, hygiène précaire, ravitaillement incertain… mais fortes solidarités et humour de tranchées.

- Rythmes du service : alternance ligne/soutien/réserve, relèves de nuit et permissions pour souffler.

- Communications & camouflage : estafettes, téléphones de campagne, pigeons ; filets et abris enterrés pour dissimuler.

- Chaîne des soins : brancardiers → poste de secours → ambulance/hôpital ; chaque maillon sauve des vies.

- 1917 : lassitude et réformes après les mutineries : permissions, préparation d’artillerie, rotations.

- Mémoire : carnets, chansons, objets de tranchées nourrissent l’après-guerre et notre compréhension des tranchées et de la vie des poilus.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur les tranchées et la vie des poilus

Les tranchées étaient-elles toutes construites de la même façon ?

Non. Leur forme et leur confort variaient selon le terrain (craie, argile, sable), la météo, l’expérience des unités et l’activité du secteur. On retrouve toutefois des principes communs : parapet, parados, banquette de tir, boyaux et tracé en zigzag. Cette diversité explique des rythmes et des conditions de vie différents d’un front à l’autre dans les tranchées et la vie des poilus.

Pourquoi le « no man’s land » rend-il les assauts si meurtriers ?

Parce qu’il combine barbelés, entonnoirs et tirs croisés de mitrailleuses réglés à distance. Même après un bombardement, beaucoup d’obstacles subsistent. Les fantassins sont alors exposés en terrain découvert. On le voit dans des offensives majeures comme la bataille de la Somme, où quelques centaines de mètres coûtent très cher.

Comment les poilus luttaient-ils contre la boue, les poux et les rats ?

Par l’entretien constant : caillebotis, fossés d’écoulement, pompes, brûlage des effets infestés, inspections des pieds. On range les vivres, on ferme les musettes, on évacue les déchets. Rien n’élimine totalement ces nuisances, mais la routine sanitaire limite les infections et améliore un peu le quotidien dans les tranchées.

Le moral dépendait-il surtout des permissions ?

Les permissions aident beaucoup, mais le moral tient surtout à l’ensemble : courrier régulier, consignes claires, équipements adaptés (casque Adrian, masques), ravitaillement, rotations en ligne/soutien/réserve. Quand cet équilibre se rompt, la contestation surgit, comme en 1917 avec les mutineries, qui entraînent ensuite des réformes.

Quel rôle l’arrière joue-t-il pour ceux du front ?

Un rôle décisif : fabrication d’armes et d’équipements, logistique, soins, et soutien moral. Le travail de l’arrière, notamment le rôle des femmes, maintient le front. Sans cette chaîne, les tranchées et la vie des poilus ne tiendraient pas jusqu’à l’Armistice de 1918. Pour comprendre l’origine de cet engrenage, revois aussi les causes de la guerre.