🎯 Pourquoi la Bataille de la Somme est-elle emblématique ?

La Bataille de la Somme incarne l’horreur et la modernité de la guerre industrielle. Planifiée dès la fin 1915 comme l’offensive majeure des Alliés, elle est lancée le 1er juillet 1916 dans un contexte d’urgence pour soulager Verdun et percer le front, elle devient l’une des offensives les plus sanglantes de la Première Guerre mondiale. Elle montre, crûment, l’écart entre les plans ambitieux des états-majors et la réalité des tranchées, du No Man’s Land et des réseaux de barbelés.

Pause au ras du parapet : un instant de répit dans la routine des tranchées. 📸 Source : Missouri History Museum / Keystone — Domaine public

Pour comprendre la Bataille de la Somme, il faut d’abord saisir l’impasse stratégique née en 1914-1915, la logique d’attrition voulue en 1916 et la préparation massive d’artillerie censée briser la défense allemande. Ensuite, il faut suivre le 1er juillet 1916, journée catastrophique pour les Britanniques, avant d’observer l’enlisement de l’offensive durant des mois. Enfin, il faut mesurer les innovations (dont les premiers chars) et les conséquences humaines, militaires et mémorielles.

Ce sujet s’inscrit dans notre dossier Première Guerre mondiale et complète utilement les causes de la guerre, la vie des poilus, les mutineries, le rôle des femmes et l’armistice de 1918.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- ⚙️ Contexte stratégique (1916)

- 🗓️ 1er juillet 1916

- 🧨 Guerre de matériel

- 🛠️ Innovations (chars, aviation, barrage)

- 🧮 Pertes et bilan

- 🕯️ Mémoire et paysages

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

🧭 Mettre en place les repères

La Bataille de la Somme se déroule principalement entre juillet et novembre 1916, sur un front franco-britannique au nord de la France. L’objectif initial : dégarnir Verdun en obligeant l’Allemagne à disperser ses forces, puis essayer de rompre la ligne ennemie. Le commandement britannique (Haig) et français (Joffre) misent sur une préparation d’artillerie gigantesque, en théorie derrière un barrage roulant, mais celui-ci est mal calé et avance souvent trop vite pour les troupes britanniques…

En théorie, l’artillerie devait couper les barbelés et neutraliser les mitrailleuses. En pratique, de nombreux obus n’explosent pas ou n’endommagent pas les abris profonds allemands. Dès lors, traverser le No Man’s Land devient un calvaire. Cette expérience fait écho à la réalité des tranchées étudiée dans notre article sur la vie des poilus.

🧩 Ce que tu vas mieux comprendre

Tu verras comment le 1er juillet 1916 devient, pour l’armée britannique, une journée d’hécatombe. Tu comprendras pourquoi, malgré des moyens colossaux, la Bataille de la Somme bascule vers une guerre d’attrition : user l’adversaire plus que le percer. Tu découvriras aussi les premières expérimentations de chars Mark I, l’essor du repérage aérien et l’emploi systématique du barrage roulant, qui annoncent la guerre mécanisée du XXe siècle.

Enfin, tu sauras évaluer le bilan : pertes humaines immenses, gains territoriaux limités, mais effets stratégiques réels (pression sur Verdun, saignée des forces allemandes). Cette grille de lecture aidera à relier la Somme aux mutineries de 1917 et à la dynamique qui conduit, à terme, à l’armistice de 1918.

🚀 Prêt ?

Plongeons maintenant dans le contexte, les plans et la préparation de la Bataille de la Somme pour comprendre pourquoi cette offensive a marqué durablement l’histoire et les mémoires européennes.

⚙️ Contexte stratégique de 1916 : Verdun, attrition et coalition

Au printemps 1916, la Bataille de la Somme s’inscrit dans un cadre plus large : la guerre est figée depuis l’échec des percées de 1914-1915. Les fronts se sont enterrés et l’initiative a changé de visage. L’Allemagne a lancé en février l’offensive de Verdun pour « saigner à blanc » l’armée française. Face à cette crise, les Alliés doivent réagir vite, en combinant stratégie d’attrition et pression coordonnée sur plusieurs fronts.

Initialement, l’offensive d’été devait être franco-britannique et chercher la rupture. Mais Verdun saigne la France. Par conséquent, le poids de l’attaque glisse vers les Britanniques, dont l’armée a énormément grossi avec les volontaires du « New Army ». Cette réalité va influencer les objectifs, les moyens et la tactique sur la Somme.

🎯 Objectifs alliés : soulager Verdun et, si possible, percer

Deux buts structurent l’opération. D’abord, dégager la pression sur Verdun en obligeant l’Allemagne à déplacer troupes et artillerie. Ensuite, chercher une percée si l’occasion se présente. Le commandement britannique espère une avancée décisive sur un front choisi, alors que l’état-major français, éprouvé, vise davantage l’attrition méthodique.

Cette double finalité produit une tension doctrinale. Le général Haig, commandant en chef britannique, rêve d’un mouvement tournant une fois la ligne ennemie enfoncée. Le général Rawlinson, responsable de la 4e armée, est plus prudent et penche pour le « bite and hold » : mordre un secteur, le tenir, puis recommencer. Au sud, les forces françaises, aguerries, entendent frapper fort mais sans s’exposer à une contre-attaque meurtrière.

🧭 Le terrain et la défense allemande

Le plateau crayeux de la Somme, entaillé de vallons, favorise l’observation. Les Allemands tiennent les hauteurs et ont fortifié villages et crêtes : Thiepval, Beaumont-Hamel, La Boisselle, Fricourt ou encore Mametz. Leurs abris profonds, creusés dans la craie, résistent aux bombardements. Les réseaux de barbelés, les mitrailleuses bien positionnées et une seconde, parfois une troisième ligne, rendent la défense élastique et redoutable.

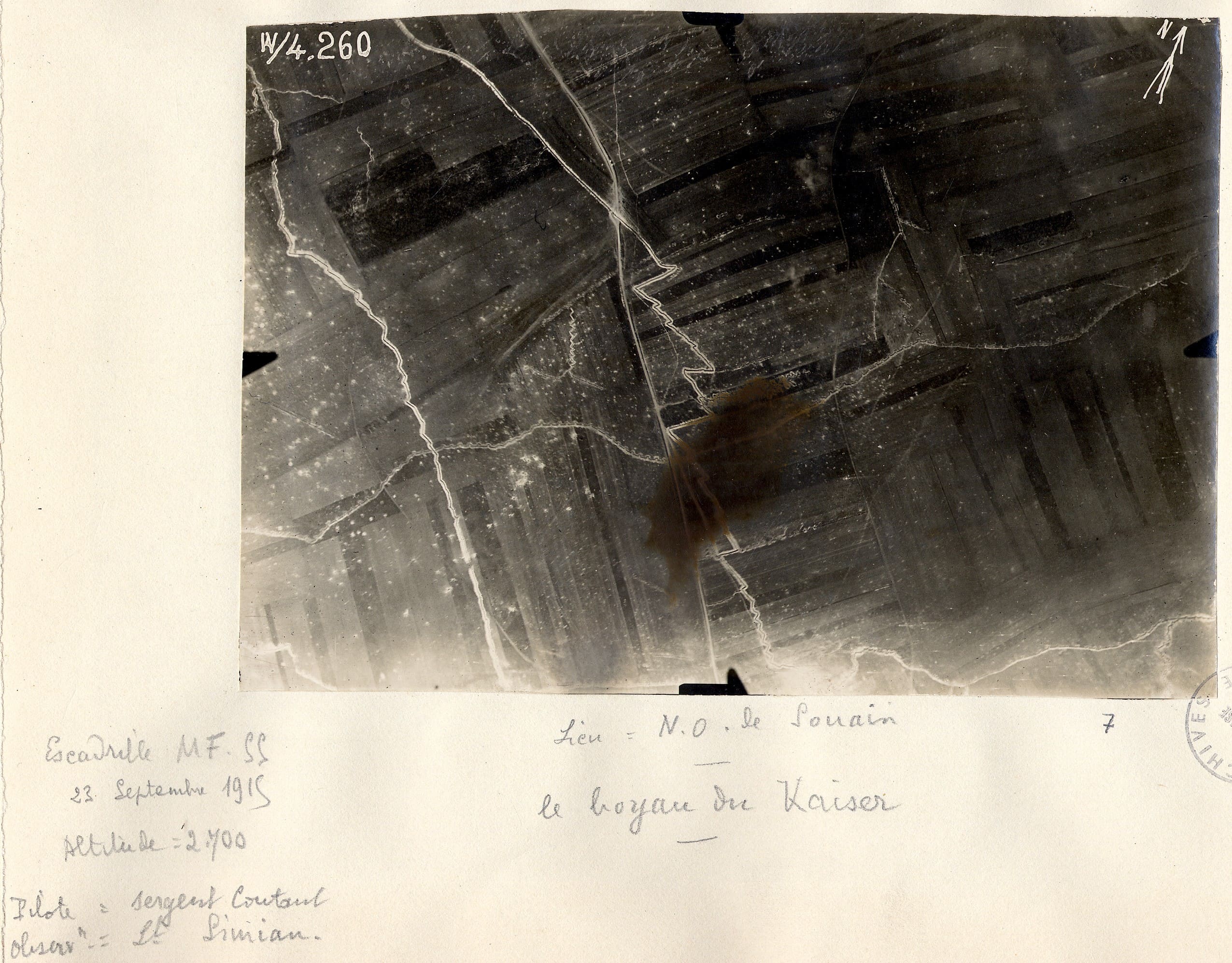

Le terrain dicte la tactique : boyaux, zigzags et réseaux qui relient les lignes. (Photo d’illustration, secteur Argonne/Champagne) 📸 Source : Archives municipales de Toulouse — Domaine publi

Concrètement, même après un bombardement massif, des nids de résistance subsistent. Dès lors, traverser le No Man’s Land – espace nu entre les lignes – reste extrêmement dangereux. Cette configuration rappelle ce que vivent les soldats au quotidien dans les tranchées, détaillé dans notre article sur la vie des poilus.

🧨 La préparation d’artillerie : promesse de rupture et limites réelles

Pour ouvrir la voie, les Alliés misent sur une préparation d’artillerie d’une semaine. L’idée est simple : écraser la première ligne allemande, couper les barbelés, détruire les pièces ennemies et démoraliser la troupe. En théorie, l’infanterie n’a plus qu’à avancer derrière un feu roulant précis.

En pratique, plusieurs facteurs limitent l’efficacité promise. Une part significative des obus britanniques est de qualité variable, certains n’explosent pas. Beaucoup d’obus à shrapnels, conçus pour faucher à découvert, s’avèrent moins efficaces contre les barbelés épais et les abris profonds. Surtout, les Allemands ont appris à survivre au déluge : abris bétonnés ou taillés profond, systèmes de communication et contre-battues ciblées.

🧮 Barrage roulant et timing

La clé réside dans le barrage roulant : un rideau d’explosions qui avance à intervalles réguliers, l’infanterie progressant juste derrière. Si l’artillerie va trop vite, les fantassins sont exposés. Si elle va trop lentement, l’ennemi a le temps de remonter de ses abris et d’ouvrir le feu. Or, le terrain, la visibilité et la coordination radio encore limitée compliquent l’exécution parfaite.

Ajoutons les charges lourdes des soldats, qui ralentissent la marche. Beaucoup avancent en lignes, parfois à un rythme trop prévisible. Ces éléments conjugués transforment la traversée du No Man’s Land en épreuve. Les meilleures percées de la journée d’ouverture seront souvent celles où le barrage a été finement réglé, où les sections se sont faufilées en tirailleurs, et où l’artillerie allemande a été réellement neutralisée.

💥 Mines et rupture du front

Pour détruire certains points d’appui, les Alliés emploient des mines souterraines chargées d’explosifs. À l’aube du 1er juillet, des charges colossales soufflent littéralement des secteurs entiers de la ligne allemande, créant des cratères impressionnants. Toutefois, même ces effets spectaculaires ne garantissent pas la percée si la coordination globale – artillerie, infanterie, exploitation – n’est pas au rendez-vous.

✈️ Reconnaissance aérienne et réglage des feux

L’aviation joue un rôle croissant. Les avions réalisent photographies aériennes, observation des lignes et réglage de tir. Ils repèrent batteries et réserves, aident à cartographier les dégâts sur les barbelés, et améliorent la précision des tirs. Cependant, la supériorité aérienne n’est pas totale, la météo est changeante et les pertes des équipages d’observation restent réelles.

🛠️ Doctrine d’assaut : entre ambition et prudence

Deux visions se heurtent. D’un côté, l’ambition d’une percée large et rapide, qui permettrait d’exploiter avec la cavalerie ou des réserves fraîches. De l’autre, la prudence du « mordre et tenir », qui constate la solidité des défenses et propose une progression par étapes. La réalité du 1er juillet montrera combien la première option est difficile sans une supériorité écrasante de feu et de coordination.

Les Britanniques, encore en montée en puissance, engagent de nombreuses divisions issues du New Army. Les Français, aguerris par Verdun, apportent davantage d’artillerie lourde et maîtrisent mieux le réglage des tirs. De ce fait, les gains au sud sont souvent plus nets, tandis que le nord subit des pertes terribles. Cette différence tient à la densité de canons, à l’expérience de réglage et à des objectifs tactiques plus mesurés.

🧩 Rythme, objectifs et exploitation

Idéalement, chaque journée fixe des objectifs limités : une ligne, un village fortifié, un bois. Puis on s’organise pour tenir, déplacer l’artillerie, repousser les contre-attaques, et reprendre l’effort. Or, l’euphorie d’une percée locale peut pousser à gagner du temps au risque de s’étirer. À l’inverse, une « miette » conquise au prix du sang ne vaut que si l’on peut la conserver et la relier au dispositif voisin.

La Somme deviendra un laboratoire d’apprentissage. Les états-majors y testent méthodes d’infiltration, réglages plus fins du barrage roulant, et articulation artillerie-infanterie-pionniers. Cette dynamique d’adaptation, lente mais réelle, prépare les offensives mieux maîtrisées de 1917-1918, et, à terme, l’issue du conflit que nous analysons dans l’armistice de 1918.

🧪 Une « guerre de matériel » : chiffres, logistique et usure

La Bataille de la Somme illustre la guerre de matériel : obus par centaines de milliers, rails posés pour acheminer munitions et vivres, hôpitaux d’évacuation à l’arrière, ateliers de réparation. Chaque journée consomme une somme industrielle de ressources. Cette masse logistique conditionne le tempo des opérations autant que les décisions tactiques.

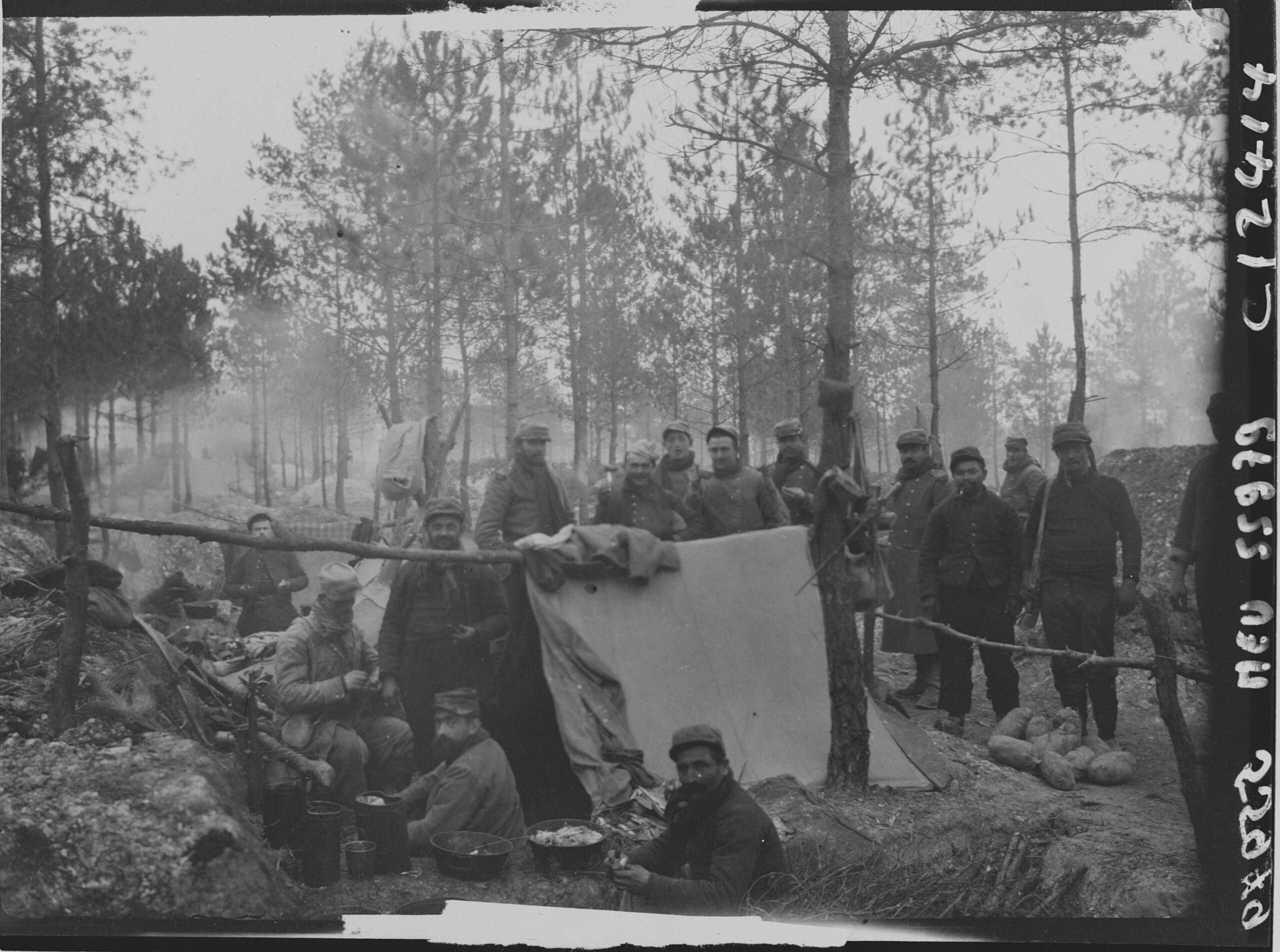

La soupe chaude : carburant moral et logistique de première ligne. 📸 Source : BnF / Gallica — Domaine public

Pour comprendre l’effort requis, pense au recalage constant des pièces d’artillerie, à l’entretien des lignes téléphoniques, aux reconnaissances aériennes quotidiennes, et au va-et-vient des brancardiers. Dans ces conditions, le front ne bouge parfois que de quelques centaines de mètres. Pourtant, l’usure infligée à l’adversaire n’est pas négligeable, même si le coût humain reste effroyable.

🛡️ Adaptations allemandes

En face, l’armée allemande adapte sa défense. Elle disperse davantage ses unités, renforce les positions de mitrailleuses, perfectionne la profondeur de sa défense, et organise des contre-attaques locales pour reprendre immédiatement toute position perdue. Cette flexibilité, couplée à la qualité des abris et à l’artillerie réactive, explique la difficulté de transformer la brèche en percée.

On comprend mieux, dès lors, pourquoi l’offensive glisse vers une guerre d’attrition. L’objectif primordial reste atteint – faire baisser la pression sur Verdun – mais la rupture du front demeure hors de portée immédiate. Cette dissonance entre fin stratégique et résultat opérationnel éclaire les tensions qui mèneront, l’année suivante, à des mouvements de contestation dans plusieurs armées, comme l’explique notre article sur les mutineries.

🧭 Chaîne de commandement et coordination

La Bataille de la Somme met à l’épreuve la coordination d’une vaste coalition. Les différences d’expérience, de matériel, de doctrine et même de vocabulaire tactique créent parfois des malentendus. Pourtant, des progrès notables apparaissent au fil des semaines : meilleure liaison entre artillerie et infanterie, renseignements aériens intégrés, et montée en puissance des unités de pionniers chargées d’ouvrir passages et boyaux.

Ces ajustements sont cruciaux. Ils offrent un cadre pour comprendre la suite des opérations sur le front occidental. Par ailleurs, ils éclairent l’expérience des sociétés en guerre, notamment celle des femmes mobilisées à l’arrière pour l’industrie d’armement, sujet que nous détaillons dans l’article sur le rôle des femmes pendant la guerre.

🔎 Ce qu’il faut retenir du contexte et de la préparation

En 1916, la Bataille de la Somme naît d’une contrainte stratégique : soulager Verdun tout en tentant de fissurer la ligne allemande. Le pari de l’artillerie est immense, mais il bute sur la qualité des défenses, la profondeur des abris et les limites matérielles du moment. Les doctrines divergent, la coordination s’affine, et l’aviation gagne un rôle clé. Au final, l’ouverture du 1er juillet combinera avancées locales et désastres, dont nous allons mesurer la portée dans la partie suivante.

Passons maintenant au cœur de l’événement : le 1er juillet 1916, journée fondatrice pour la mémoire britannique et moment charnière pour l’ensemble de l’offensive.

🗓️ 1er juillet 1916 : l’aube la plus sombre de la Bataille de la Somme

Le 1er juillet 1916, point de bascule de la Bataille de la Somme, commence par une série de détonations souterraines et un rugissement d’artillerie qui semble ne jamais devoir cesser. Quelques minutes avant l’H-Hour fixée à 7 h 30, de puissantes mines explosent sous les positions allemandes, éventrant la terre crayeuse et projetant des colonnes de fumée visibles à des kilomètres. L’onde de choc secoue les tranchées, la poussière retombe lentement, et l’infanterie se met en mouvement derrière le barrage roulant censé la protéger.

🌋 Mines et « rideau de feu » : l’ouverture

Les Alliés ont parié sur une combinaison d’explosions souterraines et d’une préparation d’artillerie d’une semaine pour rompre la première ligne ennemie. Les mines visent des points névralgiques, comme des crêtes, des redoutes ou des villages fortifiés. En théorie, l’effet de surprise, cumulé au barrage roulant, doit neutraliser les mitrailleuses. En pratique, certaines charges soufflent des secteurs entiers, mais d’autres alertent les défenseurs ou créent des cratères difficiles à franchir. L’équilibre entre vitesse de l’infanterie et progression des feux se révèle immédiatement délicat.

🩸 L’assaut britannique : un prix humain inouï

À 7 h 30, des milliers de Britanniques sortent des tranchées. Beaucoup avancent en lignes, chargés d’un équipement lourd, et se heurtent à des barbelés insuffisamment sectionnés, à des abris profonds dont sortent des groupes allemands encore combatifs, et à des mitrailleuses intactes. Le feu fauche les rangs. Le 1er juillet devient la journée la plus meurtrière de l’histoire de l’armée britannique, avec environ 57 000 pertes, dont plus de 19 000 morts, en quelques heures à peine. Le choc est immense, pour les soldats, les officiers et l’opinion publique.

🧭 Secteurs du nord : attaques brisées et héroïsme contrarié

Au nord de la Somme, les assauts contre des positions comme Gommecourt, Serre et Beaumont-Hamel se heurtent à des défenses en profondeur. Les nids de mitrailleuses, souvent protégés par la craie et le béton, reprennent leur souffle dès que le barrage d’artillerie s’éloigne. Des unités parviennent parfois à pénétrer dans des tranchées avancées, mais la contre-attaque allemande, rapide et violente, referme aussitôt la brèche. L’échec tient autant à l’état des barbelés qu’au timing imparfait entre artillerie et infanterie.

📍 Centre du front : gains locaux dans un paysage d’obstacles

Plus au centre, des points comme La Boisselle, Thiepval et Fricourt deviennent des champs de ruines disputés mètre par mètre. On progresse parfois jusqu’aux premières lignes, on capture un boyau, une sape, une redoute. Mais la géométrie du terrain – vallons, crêtes, entonnoirs de mines – brouille la vue et défait la cohésion. Il faut déjà organiser la défense, amener les pionniers pour ouvrir des passages, et faire avancer les canons pour appuyer la suite. Chaque pas coûte, chaque mètre demande des obus, du sang et du temps.

✅ Sud du front : l’infanterie française avance mieux

Au sud de la Somme, l’armée française enregistre des succès plus nets. L’expérience de Verdun, la densité d’artillerie lourde et un réglage plus fin des tirs permettent de s’emparer de plusieurs objectifs dans les premières heures. Les lignes ennemies se fissurent davantage, les villages fortifiés cèdent plus souvent. Cette différence n’implique pas l’absence de pertes, mais elle souligne l’importance de l’équation artillerie–infanterie et des objectifs limités, au cœur des adaptations tactiques de 1916.

🧠 Pourquoi tant de pertes ? Les cinq facteurs clés

D’abord, une partie des obus britanniques n’explose pas ou n’est pas adaptée aux cibles (shrapnels contre des barbelés épais et des abris profonds). Ensuite, la profondeur des positions allemandes – abris, tunnels, secondes et troisièmes lignes – réduit l’effet de la préparation d’artillerie. Troisièmement, le rythme du barrage roulant est difficile à caler sur un terrain inégal et sous un feu de harcèlement. Quatrièmement, des attaques en lignes et trop visibles facilitent le tir adverse. Cinquièmement, la contre-batterie allemande réagit vite, désorganisant communications et renforts.

🧨 Le No Man’s Land : 300 mètres d’éternité

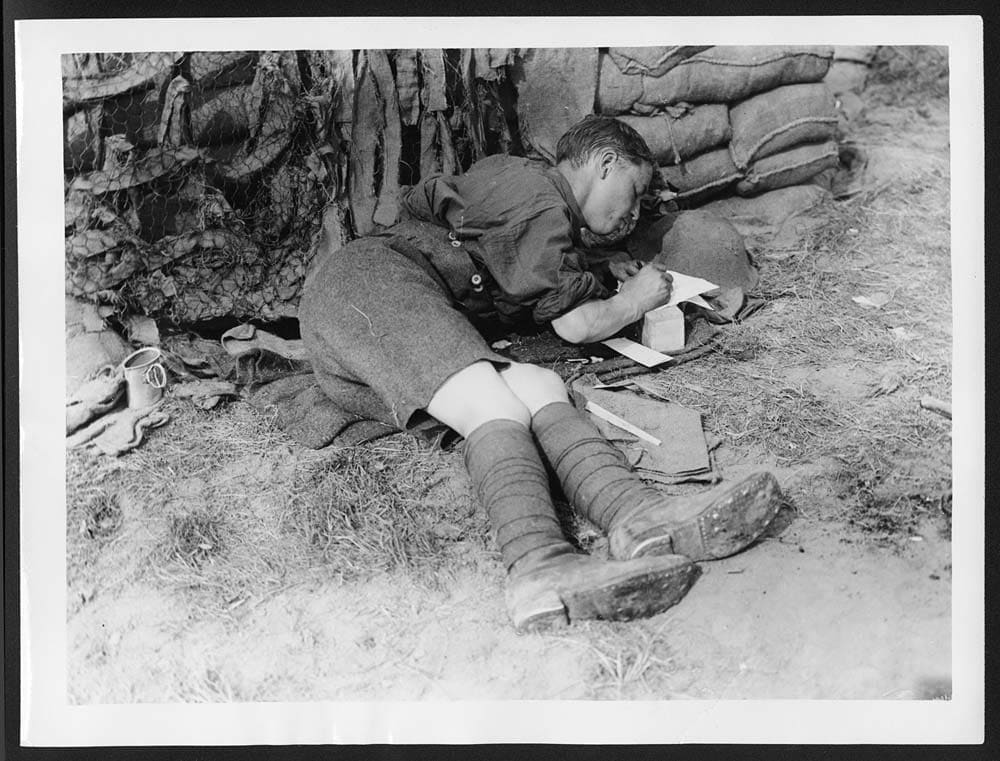

Entre les tranchées, l’espace nu devient un piège : trous d’obus, réseaux de fils, postes avancés invisibles. Traverser ce No Man’s Land sous le feu est une épreuve qui renvoie à la réalité quotidienne des poilus. Les brancardiers rampent pour récupérer les blessés ; les signaleurs tentent de réparer des lignes téléphoniques sans cesse coupées ; des coureurs portent des ordres écrits à la main. La guerre industrielle, ici, n’a rien de mécanique : elle est profondément humaine et tragiquement vulnérable.

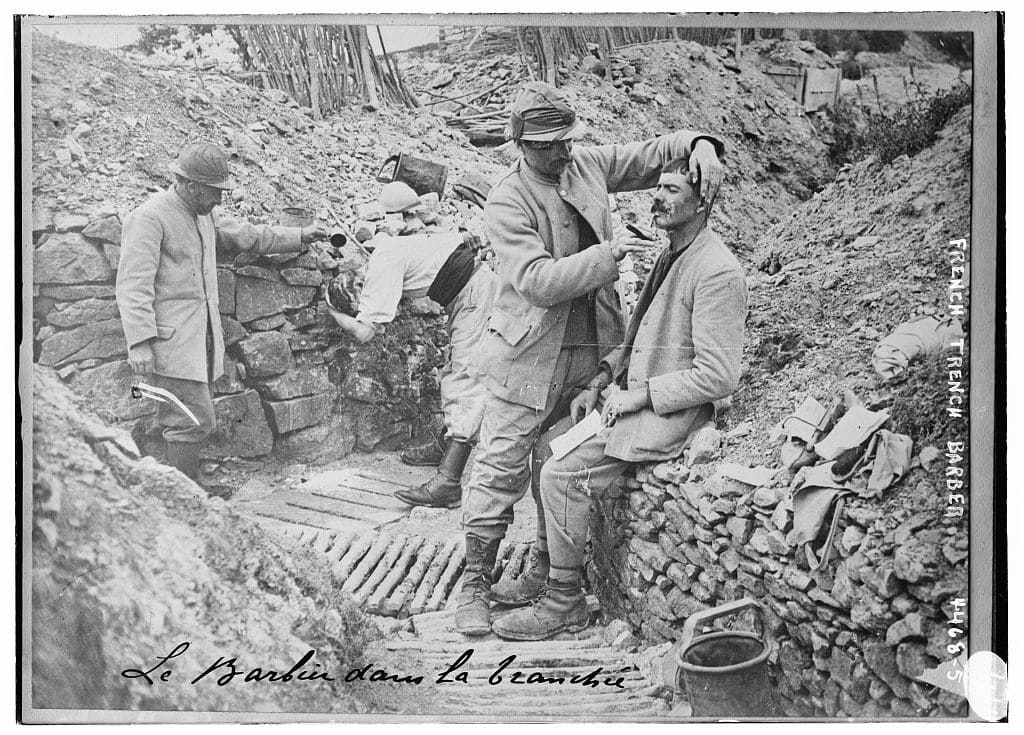

Rituel d’hygiène et de morale : se faire couper les cheveux au front. 📸 Source : Library of Congress — Aucune restriction connue

🧰 Tenir le terrain conquis : une victoire conditionnelle

Chaque position prise doit être immédiatement consolidée : replier des sacs de sable, retourner les parapets, aligner les feux, poser des piquets pour de nouvelles communications. Sans cela, la contre-attaque ennemie reprend le terrain. Cette logique « mordre et tenir » structure le reste de la Bataille de la Somme. Elle explique pourquoi un gain local ne vaut que s’il peut être relié aux unités voisines et appuyé par une artillerie avancée. Sinon, la conquête, si difficile, se dilue en quelques salves.

🧯 Commandement sous pression : décider dans l’incertitude

Très vite, le commandement comprend que la percée large espérée est improbable ce jour-là. Les téléphones fonctionnent mal, les rapports arrivent tard, et la fumée masque les repères. Faut-il engager les réserves maintenant ou attendre que l’artillerie recale le barrage ? Faut-il insister sur un secteur où l’on progresse ou stabiliser un autre qui saigne ? Ces dilemmes, aggravés par l’émotion suscitée par les pertes, expliquent les oscillations des décisions dans l’après-midi.

📉 Bilan du 1er juillet : un choc, des leçons

Le soir, le bilan est cruel : gains limités au nord et au centre, avancées plus nettes au sud, et surtout un coût humain qui marque durablement la mémoire britannique. Pourtant, la journée n’est pas sans effet stratégique : l’Allemagne doit dégarnir Verdun, redéployer des unités et renforcer la Somme. La logique d’attrition – user l’adversaire – est enclenchée. Les jours suivants vont chercher à transformer les secteurs d’accroche en positions tenables, puis en paliers de départ pour de nouvelles attaques.

🔧 Adaptations immédiates : vers une méthode plus fine

Dès les jours qui suivent, les états-majors ajustent la méthode : objectifs plus restreints, barrage roulant mieux rythmé, progression en vagues plus souples, coordination renforcée avec les pionniers et l’aviation d’observation. On généralise la capture de points d’appui précis (bois, redoutes, villages) pour les relier progressivement. Cette montée en compétence, lente mais réelle, annonce les offensives mieux maîtrisées de l’automne et prépare, à terme, les tensions de 1917 comme l’issue de 1918.

🧑⚕️ Derrière la ligne : évacuer, soigner, soutenir

À l’arrière, les postes de secours, les ambulances et les hôpitaux d’évacuation tournent sans relâche. La chaîne logistique – rails légers, colonnes de munitions, dépôts d’obus – montre sa puissance et ses limites. Les sociétés en guerre se mobilisent à grande échelle, et l’on comprend mieux le rôle crucial des femmes dans l’effort de guerre pour soutenir ce front gigantesque. La Somme est bien une guerre de matériel, mais d’abord une guerre d’endurance humaine.

“Écrire pour tenir” : la lettre, souffle vital des tranchées. 📸 Source : National Library of Scotland — Aucune restriction connue

🧭 Repère pédagogique : que retenir de cette journée ?

Le 1er juillet 1916 révèle la distance entre un plan ambitieux et la réalité des défenses modernes. Il souligne l’importance du calage artillerie–infanterie, de la reconnaissance aérienne et d’objectifs limités mais tenables. Il explique, enfin, pourquoi la Bataille de la Somme se mue en attrition plus qu’en percée. À partir de là, l’offensive cherche des méthodes nouvelles pour progresser mètre par mètre, jusqu’aux grandes attaques de l’automne.

Poursuivons avec la suite de l’offensive : de juillet à novembre, une guerre de matériel et les innovations tactiques qui marquent durablement la conduite de la guerre.

🧨 De juillet à novembre : une guerre de matériel qui dicte le tempo

Après le choc du 1er juillet, la Bataille de la Somme s’installe dans la durée. L’offensive devient une succession d’attaques limitées. Chaque action vise un village, une crête, un bois. On parle de paliers d’attaque. L’artillerie détermine la cadence : sans obus, sans rails posés jusqu’aux batteries, rien n’avance. Cette logique industrielle explique pourquoi la Somme est lente, coûteuse, mais formatrice pour toutes les armées.

Les Alliés améliorent la coordination. Le barrage roulant est recalé, l’aviation de reconnaissance se systématise, les pionniers ouvrent des passages dans les barbelés. Les mitrailleuses Lewis et les mortiers Stokes soutiennent l’infanterie au plus près. En face, l’armée allemande renforce ses nids de résistance et perfectionne une défense en profondeur. Cette dialectique d’adaptation réciproque transforme la Bataille de la Somme en laboratoire tactique de 1916.

📍 Pozières et Thiepval : mordre les crêtes, tenir sous le feu

Au centre du dispositif britannique, Pozières et la crête de Thiepval deviennent des objectifs clés. Contrôler une crête, c’est voir et être vu. C’est aussi régler ses tirs plus vite. Les combats à Pozières, impliquant notamment les unités australiennes, illustrent l’acharnement nécessaire pour mordre un point fortifié et résister aux contre-attaques. À Thiepval, la progression est lente, hachée par les redoutes et les boyaux reliés en profondeur.

🌲 Delville Wood et High Wood : les bois, forteresses naturelles

Les bois deviennent des labyrinthes meurtriers. Delville Wood (bois Delville) et High Wood (bois des Fourcaux) concentrent tirs croisés, troncs fauchés et sapes effondrées. Nettoyer un bois demande une articulation fine entre bombardement et infiltration, puis une consolidation immédiate. Sans boyaux de communication dégagés, sans munitions avancées, les unités se retrouvent isolées. Cette expérience renforce l’idée que la Bataille de la Somme est autant une épreuve d’organisation que de courage.

🏚️ Guillemont et Ginchy : objectifs limités, méthode patiente

Plus au sud, les prises de Guillemont puis de Ginchy montrent l’intérêt d’objectifs limités mais tenus. On attaque, on tient, on déploie l’artillerie vers l’avant, on repousse les contre-attaques, puis on recommence. Ce rythme s’impose jusqu’à l’automne. Il rompt avec l’illusion d’une percée continue. Il rapproche la pratique alliée de la doctrine « mordre et tenir », déjà évoquée dans le contexte de 1916.

🛠️ Innovations à la Somme : artillerie, aviation et premiers chars

La Bataille de la Somme accélère plusieurs innovations décisives. Certaines existaient déjà, mais leur usage devient massif et mieux coordonné. D’autres apparaissent pour la première fois sur un champ de bataille moderne. Ensemble, elles annoncent la guerre mécanisée du XXe siècle.

Les armes nouvelles transforment la guerre de position. 📸 Source : U.S. National Archives — Domaine public

🧮 Le barrage roulant « intelligent »

Les artilleurs perfectionnent la cartographie des cibles grâce aux photographies aériennes. Le barrage roulant n’est plus un simple rideau uniforme. Il devient différentiel : plus lent sur un secteur difficile, plus rapide ailleurs. On introduit des tirs anti-batteries mieux réglés pour réduire la riposte allemande. Cette finesse de réglage, cumulée à l’expérience acquise à vivre sous l’artillerie, améliore la protection de l’infanterie au départ de l’assaut.

✈️ Aviation : voir, corriger, interdire

L’aviation assume trois missions majeures. D’abord, observer pour corriger les tirs d’artillerie. Ensuite, photographier pour dresser des plans des tranchées, des barbelés et des abris. Enfin, interdire le ciel à l’adversaire par la chasse. Par mauvais temps, l’efficacité baisse. Mais sur la Somme, l’intégration artillerie–aviation franchit un cap.

🚜 15 septembre 1916 : entrée des chars Mark I à Flers-Courcelette

Événement marquant de la Bataille de la Somme : l’engagement des chars Mark I lors de l’offensive de Flers–Courcelette, le 15 septembre 1916. L’effet psychologique est réel. Les chars écrasent barbelés et tranchées, accompagnent l’infanterie et neutralisent des nids de mitrailleuses. Pourtant, les pannes, la lenteur et la vulnérabilité mécanique limitent leur emploi. Leur apparition n’est pas décisive ce jour-là, mais elle ouvre un champ nouveau, que les armées exploiteront mieux en 1917-1918.

🧰 Nouvelles pratiques d’infanterie

Au fil des semaines, les vagues d’assaut deviennent plus souples. On privilégie des groupes d’infiltration, on exploite les couverts, on multiplie les points d’appui avec fusils-mitrailleurs. Les sections combinent grenadiers, fusiliers, sapeurs. Cette hybridation annonce les méthodes d’assaut plus efficaces de 1917. Elle réduit, sans les supprimer, les pertes d’approche dans le No Man’s Land.

⚖️ Les tournants de l’automne : Flers–Courcelette, la crête d’Ancre et l’usure

La Bataille de la Somme connaît plusieurs moments forts après juillet. En septembre, l’offensive de Flers–Courcelette obtient des gains notables et valide la montée en puissance alliée, même si l’exploitation reste limitée. En octobre, les pluies, la boue et la fatigue compliquent tout. Le front devient un marécage d’obus. En novembre, l’accent se déplace vers le secteur de l’Ancre avec de nouvelles attaques. Le 18 novembre, l’offensive est suspendue.

Ce calendrier montre une tension permanente entre l’espoir d’une percée et la réalité de l’attrition. Chaque succès local coûte cher et doit être consolidé. Chaque échec impose d’apprendre, d’adapter, puis de relancer. Cette dynamique façonne la conduite de la guerre jusqu’en 1918 et prépare, à l’arrière-plan, le repli allemand de 1917 sur une position plus courte et mieux organisée.

🌧️ La météo, facteur stratégique

À l’automne, la pluie transforme les tranchées en mares de boue. Les obus creusent des entonnoirs d’eau stagnante. Les blessés s’y enlisent. Les chevaux peinent à tracter les pièces. Les rails légers s’effondrent. La météo devient une arme involontaire, qui ralentit autant l’attaque que la défense. Elle accentue l’usure matérielle et humaine, au cœur de la Bataille de la Somme.

🔁 Contre-attaques et défense élastique

L’armée allemande développe une défense élastique : postes avancés pour freiner, positions principales en retrait, réserves prêtes à contre-attaquer. Cette profondeur rend la rupture difficile. Cela explique la multiplication d’objectifs limités côté allié, avec une progression par bonds. L’enjeu n’est pas seulement de prendre, mais de tenir et de relier les points conquis. Cette logique structurera d’autres fronts étudiés dans l’article sur les mutineries.

🧭 Ce que la Somme change durablement

La Bataille de la Somme ne livre pas la percée décisive de 1916. En revanche, elle modifie la manière de faire la guerre. Trois héritages dominent. D’abord, l’intégration artillerie–aviation–infanterie devient une norme. Ensuite, l’idée d’objectifs limités enchaînés s’impose. Enfin, l’innovation matérielle (chars, aviation plus structurée) quitte le stade expérimental. Ces acquis expliquent les offensives alliées plus efficaces de 1917-1918 et éclairent, à distance, la marche vers l’armistice de 1918.

🧩 Repère de lecture pour l’élève

Quand tu lis un récit de la Bataille de la Somme, pose-toi trois questions : Quel objectif limité vise-t-on ? Quel dispositif feu–manœuvre met-on en place ? Comment consolide-t-on après ? Avec ces trois clés, tu comprendras pourquoi certaines attaques réussissent mieux que d’autres, et pourquoi la Somme est une guerre d’usure organisée plutôt qu’une marche triomphale.

Poursuivons avec la suite : les pertes et le bilan, puis la mémoire de la bataille, pour mesurer l’empreinte humaine et symbolique laissée par 1916.

🧮 Pertes, gains et bilan de la Bataille de la Somme

Au terme de la Bataille de la Somme (juillet–novembre 1916), le constat est double : des pertes humaines immenses pour des gains territoriaux limités, mais une usure réelle de l’adversaire et des apprentissages tactiques durables. Comprendre ce bilan, c’est dépasser les chiffres bruts pour relier coûts, résultats et effets de long terme sur le cours de la guerre.

📊 Les pertes humaines : ordre de grandeur et disparités

Les estimations varient selon les sources, mais l’ordre de grandeur dépasse le million de pertes (tués, blessés, disparus) au total. Côté britannique, on compte plusieurs centaines de milliers de pertes entre juillet et novembre, dont une part considérable le 1er juillet. Côté français, l’effort soutenu au sud coûte cher (environ 200 000 pertes), malgré des succès plus réguliers. Côté allemand, l’usure est elle aussi très élevée, reflet d’une défense en tension permanente, sous le feu des barrages roulants et de la contre-batterie.

Au-delà des chiffres, les disparités sont marquantes : certains secteurs, comme le nord britannique, payent un tribut extrêmement lourd à cause des barbelés intacts, des abris profonds et d’un timing d’artillerie imparfait. D’autres, au sud, profitent d’une meilleure densité de feu et d’objectifs plus mesurés. Cette inégalité façonne la mémoire nationale de la Bataille de la Somme : traumatisme majeur au Royaume-Uni, souvenir plus partagé en France, symbole d’endurance et de résistance côté allemand.

📏 Gains territoriaux : profondeur limitée, points clés conquis

Les Alliés avancent de quelques kilomètres sur un large front. Des positions stratégiques (crêtes, villages fortifiés, bois) sont prises, comme Pozières, Guillemont, Ginchy ou des secteurs autour de Thiepval et de l’Ancre. Cette progression ne constitue pas une percée opérative, mais elle réorganise la ligne allemande et améliore l’observation alliée, élément crucial pour les tirs d’artillerie et les offensives ultérieures.

Dit autrement, la Bataille de la Somme transforme l’équilibre local : moins de « saillants » exposés, plus de positions tenables pour relancer l’action. Cela ne compense pas le coût humain, mais crée les conditions d’une efficacité accrue en 1917-1918, au moment où les doctrines évoluent et où l’outil militaire allié – en effectifs, en artillerie, en aviation – gagne en puissance et en coordination.

⚖️ Résultat stratégique : soulagement de Verdun et attrition

Premier objectif, Verdun est soulagé : l’Allemagne doit transférer troupes et artillerie, desserrant l’étau sur la Meuse. Deuxième objectif, la percée, échoue. En revanche, la logique d’attrition – user l’adversaire – fonctionne : les réserves allemandes s’épuisent, l’encadrement souffre, et la profondeur de la défense doit être sans cesse reconstituée. Ce résultat s’inscrit dans une guerre longue, où l’érosion cumulative comptera autant que la conquête d’espace.

Par ricochet, la Somme modifie les attentes stratégiques alliées. Elle encourage une méthode faite d’objectifs limités, de barrages roulants plus précis, de reconnaissance aérienne systématique et d’une articulation plus fine entre infanterie–pionniers–artillerie. Cette méthode, testée dans l’adversité, sera réinvestie dans les offensives de 1917, puis dans celles de 1918 qui conduisent, in fine, à l’armistice.

🧠 Leçons tactiques : de l’illusion de rupture à la méthode d’usure

La Somme met fin à l’illusion d’une rupture obtenue en une journée sur un front enterré et profond. Elle confirme que la réussite suppose un enchaînement de facteurs : réglage des feux, neutralisation de la contre-batterie, infiltration d’unités légères, exploitation prudente, consolidation immédiate. Elle révèle aussi l’importance de l’équipement organique au plus près des sections (fusils-mitrailleurs, mortiers, grenades) et la valeur décisive des pionniers pour ouvrir et maintenir les flux.

Enfin, elle annonce la guerre mécanisée : les chars Mark I, imparfaits en 1916, deviendront des acteurs plus crédibles en 1917-1918, tandis que l’aviation – observation et chasse – s’intègre à la manœuvre. Cette trajectoire, amorcée ici, explique l’efficacité croissante des armées alliées en fin de conflit.

🧯 Impact sur les sociétés en guerre

La Bataille de la Somme affecte profondément les sociétés. Au Royaume-Uni, la mémoire nationale est marquée par le 1er juillet, « journée noire » qui symbolise le prix de l’apprentissage. En France, l’offensive est perçue à la fois comme un effort conjoint et comme une usure nécessaire pour desserrer la pression sur Verdun. En Allemagne, elle alimente la conscience d’une défense coûteuse mais tenace, et nourrit des débats sur l’équilibre entre positions et contre-attaques.

Derrière le front, l’économie de guerre s’adapte : production d’obus, transport ferroviaire, hôpitaux d’évacuation. Les femmes prennent une place décisive dans les usines et les services de santé. Cette mobilisation explique comment les armées tiennent la durée, et elle éclaire les tensions de 1917 : la guerre longue épuise les corps et les esprits.

🧭 Lire la Somme avec une grille simple

Pour analyser un épisode de la Bataille de la Somme, pose trois questions : 1) Quel était l’objectif limité ? 2) Comment le couple artillerie–infanterie a-t-il été réglé ? 3) De quelle manière a-t-on consolidé et relié le gain ? Si l’un de ces trois éléments manque, la probabilité d’échec augmente. Si les trois sont réunis, on comprend mieux pourquoi tel village, telle crête, tel bois finit par tomber.

🧾 Somme et mémoire scolaire : repères à maîtriser

- Dates clés : juillet–novembre 1916 ; 1er juillet (hécatombe) ; 15 septembre (Flers–Courcelette, premiers chars).

- Acteurs : armées britannique et française face à l’armée allemande ; rôle des artilleurs, pionniers, aviateurs.

- Concepts : barrage roulant, défense en profondeur, attrition, objectifs limités.

- Bilan : pertes très élevées, gains limités, apprentissages tactiques majeurs.

🧩 Conclusion intermédiaire : pourquoi la Somme compte

La Bataille de la Somme n’est ni une victoire décisive, ni un simple échec. Elle est un tournant d’apprentissage dans une guerre devenue industrielle. Elle use l’adversaire, rééquilibre localement le front, et impose des méthodes qui feront la différence ensuite. Pour mesurer son empreinte, il faut désormais la regarder dans la mémoire : nécropoles, mémoriaux, paysages de bataille et récits qui, encore aujourd’hui, transmettent l’expérience de 1916.

🕯️ Mémoire de la Somme : paysages, monuments et traces encore visibles

La Bataille de la Somme a façonné des paysages de mémoire uniques. Entre vallons crayeux, villages reconstruits et champs labourés d’entonnoirs, on lit encore la guerre dans le relief. Les nécropoles, les mémoriaux nationaux et les musées structurent un véritable « itinéraire de 1916 ». Visiter ces lieux, c’est comprendre autrement la bataille : par l’émotion, par l’espace et par les noms gravés.

🏛️ Thiepval : un arc pour des dizaines de milliers de disparus

Le Mémorial de Thiepval domine la vallée de l’Ancre. Cet arc monumental porte le nom de plus de dizaines de milliers de soldats britanniques et sud-africains disparus sur le front de la Somme, sans tombe connue. L’architecture impose le silence ; la pelouse, piquetée de stèles, relie la pierre à la terre. En contrebas, le centre d’interprétation éclaire le contexte, les offensives de l’été et de l’automne, et la place singulière du 1er juillet dans la mémoire britannique.

La vue depuis le plateau explique aussi la tactique : tenir une crête, c’est voir loin, régler son artillerie et anticiper les mouvements. Thiepval permet ainsi de relier l’émotion des noms gravés aux réalités tactiques étudiées plus haut, de la journée d’ouverture aux combats d’automne.

🕳️ Lochnagar : un cratère pour saisir la guerre souterraine

À La Boisselle, le cratère de Lochnagar témoigne de la guerre des mines. Le 1er juillet 1916, une charge colossale y a soufflé une partie des positions allemandes. Aujourd’hui, l’entonnoir envahi d’herbes et de fleurs rappelle la violence du sous-sol, invisible depuis les tranchées. Sur place, on comprend ce que signifie « préparer » un assaut : creuser, bourrer d’explosifs, puis coordonner l’explosion avec le barrage roulant et la sortie de l’infanterie.

Le site illustre une idée clé de la Somme : même des effets spectaculaires ne suffisent pas sans coordination parfaite des armes. C’est l’un des grands enseignements tactiques réinvestis par les états-majors en 1917-1918, jusqu’à l’armistice.

🦌 Beaumont-Hamel : un parc mémoriel pour une unité entière

Le mémorial terre-neuvien de Beaumont-Hamel préserve un secteur de tranchées et de No Man’s Land quasi intact. Des sentiers balisés longent boyaux, postes d’observation et fosses communes. L’élan sculpté, symbole de Terre-Neuve, domine le site. Cette conservation rare rend tangible la difficulté de traverser quelques centaines de mètres à découvert sous les mitrailleuses, sujet développé dans notre article sur la vie des poilus.

La muséographie insiste sur la cohésion d’unités venues de l’Empire britannique, sur le choc du 1er juillet et sur la persistance des commémorations transatlantiques. On saisit ici la dimension impériale de la guerre, trop souvent ramenée à un duel franco-allemand.

🌲 Delville Wood : la mémoire sud-africaine

Au bois Delville, un musée et un mémorial honorent l’engagement sud-africain. Les troncs qui repoussent et les lignes reconstituées disent l’âpreté des combats en milieu boisé. Cette mémoire rappelle que la Somme est un front mondialisé : unités australiennes, néo-zélandaises, indiennes, canadiennes ou sud-africaines y laissent une empreinte durable. Les noms des villages – Longueval, Ginchy, Gueudecourt – deviennent des repères pour plusieurs nations.

L’Empire au front : tâches, fatigue et solidarité partagées. 📸 Source : Archives municipales de Toulouse — Domaine public

🗼 Ulster Tower, Sheffield Park et cimetières britanniques

L’Ulster Tower, inspirée d’une tour d’Irlande du Nord, évoque l’engagement des divisions d’Ulster. Le Sheffield Memorial Park rassemble plusieurs monuments du Yorkshire. Autour, de nombreux cimetières entretenus par la Commonwealth War Graves Commission – alignements de stèles blanches, rosiers, croix du sacrifice – structurent une géographie du deuil. Chaque parcelle raconte une unité, un secteur, une période.

Ces lieux, sobres, expliquent la mémoire nationale britannique : le 1er juillet comme « journée noire », la fierté des régiments, la reconnaissance envers des territoires français devenus cimetières de l’Empire.

🇫🇷 Rancourt et les nécropoles françaises

Du côté français, les nécropoles de Rancourt ou de Maurepas rappellent l’effort au sud de la Somme. Les stèles et ossuaires disent l’usure d’unités aguerries par Verdun, l’intensité de l’artillerie et la méthode d’objectifs limités. Les panneaux pédagogiques relient l’offensive de 1916 aux mouvements de 1917, marqués par des mutineries et des réformes.

🏛️ Musées : comprendre avant de parcourir le front

L’Historial de la Grande Guerre (Péronne/Thiepval) propose une approche comparée des sociétés belligérantes. Uniformes, objets, carnets, affiches et films replacent la Somme dans la guerre totale : industrie d’armement, propagande, santé, logistique. En sortie de visite, on lit autrement un cimetière, une carte de tranchées, une photographie aérienne. Les centres d’interprétation des sites (Thiepval, Beaumont-Hamel, Delville Wood) complètent ce parcours.

🗺️ Conseils de visite : relier carte, terrain et récit

Pour tirer le meilleur d’un séjour, commence par un musée pour fixer le contexte, puis choisis un secteur (Thiepval–Pozières–La Boisselle, ou Beaumont-Hamel–Auchonvillers, etc.). Sur place, confronte cartes et relief : où étaient les crêtes ? où passaient les boyaux ? quel No Man’s Land devait-on franchir ? Termine par un cimetière ou un mémorial : les noms rendent concret ce qui, sur carte, demeure abstrait.

🧑🏫 Enseigner la Somme sur le terrain

Pour une classe, un parcours combinant Thiepval, Lochnagar et Beaumont-Hamel fonctionne très bien. À Thiepval, on aborde l’échelle des pertes et la mémoire. À Lochnagar, la guerre souterraine et la préparation d’artillerie. À Beaumont-Hamel, la traversée du No Man’s Land. En conclusion, on relie ces expériences à la logique d’attrition et aux innovations (chars, aviation) étudiées dans la partie précédente.

🧩 Mémoire partagée, mémoires plurielles

La Somme rassemble des mémoires nationales parfois différentes. Pour les Britanniques, c’est d’abord le 1er juillet. Pour les Français, l’idée d’effort conjoint et de soulagement de Verdun. Pour l’Allemagne, la défense en profondeur et ses coûts. Les lieux de mémoire – stèles, musées, cérémonies – tissent un récit commun qui n’efface pas les singularités. C’est l’une des forces pédagogiques de ce front : montrer que l’histoire est à la fois locale, nationale et mondiale.

🤝 Respect des sites et lecture critique

Ces lieux sont des espaces de recueillement. On y adopte une attitude respectueuse : silence, propreté, photos mesurées. Sur le plan intellectuel, on garde une lecture critique : chiffres à comparer, cartes à contextualiser, témoignages à croiser. Cette double exigence – respect et esprit critique – aide à comprendre pourquoi la Bataille de la Somme est un repère majeur de la Grande Guerre et de sa mémoire européenne.

De la tranchée au monument : transmettre les traces de 14-18. 📸 Source : vasse nicolas, antoine — CC BY 2.0

🧭 En résumé : ce que la visite apprend

- Relief et crêtes expliquent une partie des succès et des échecs.

- Les noms gravés donnent un visage à l’attrition.

- Les sites conservés (tranchées, cratères) rendent tangible la tactique.

- Les mémoriaux nationaux révèlent la dimension mondiale du front.

- Les musées permettent d’articuler société, armées et technologies.

Nous avons parcouru la bataille, son bilan et sa mémoire. Pour conclure l’article, passons au résumé à retenir, puis à la FAQ et au quiz pour vérifier tes acquis.

🧠 À retenir : Bataille de la Somme

- Objectif initial : soulager Verdun et tenter une percée alliée sur le front de la Somme.

- 1er juillet 1916 : journée la plus meurtrière de l’histoire de l’armée britannique, révélant la puissance de la défense moderne.

- Guerre de matériel : artillerie, aviation d’observation, pionniers et logistique dictent le tempo des combats.

- Innovations : barrage roulant affiné, premiers chars Mark I (Flers–Courcelette, 15 septembre 1916), rôle accru de l’aviation.

- Méthode « mordre et tenir » : objectifs limités, consolidation immédiate, progression par paliers.

- Bilan : pertes immenses pour des gains territoriaux limités mais attrition réelle de l’adversaire.

- Mémoire : sites majeurs (Thiepval, Lochnagar, Beaumont-Hamel) et paysages de bataille encore visibles.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur la Bataille de la Somme

Pourquoi la Bataille de la Somme commence-t-elle le 1er juillet 1916 ?

La date est fixée pour coordonner une grande offensive alliée. L’objectif est de soulager Verdun et de tester une percée après une semaine de préparation d’artillerie.

En quoi le 1er juillet 1916 est-il si marquant ?

Le calage imparfait du barrage roulant, les barbelés intacts et les abris profonds allemands provoquent des pertes britanniques très élevées dès la première journée.

Les chars ont-ils décidé la bataille ?

Non en 1916. Les Mark I engagés à Flers–Courcelette impressionnent et aident localement, mais pannes et lenteur limitent leur impact décisif.

Pourquoi parle-t-on d’« attrition » à la Somme ?

Faute de percée rapide, la stratégie devient l’usure de l’adversaire par l’artillerie, les attaques répétées et la pression constante sur ses réserves.

Que visiter pour comprendre la Bataille de la Somme ?

Thiepval (mémoire des disparus), le cratère de Lochnagar (guerre des mines) et Beaumont-Hamel (tranchées conservées) offrent un parcours pédagogique essentiel.