🎯 Pourquoi les mutineries 14-18 sont-elles cruciales à comprendre ?

Les mutineries 14-18 ne sont pas un simple « accident » de la Première Guerre mondiale. Elles révèlent l’usure extrême des hommes, la lassitude des offensives meurtrières, et la rupture entre l’état-major et les combattants. Comprendre ces révoltes, c’est relier l’horreur des assauts à la vie quotidienne des tranchées, mais aussi à la politique, à l’information, et au moral des armées. Avant 1917, la pression est déjà maximale : l’enchevêtrement des causes de 1914 a entraîné l’Europe dans une guerre d’attrition. Dans les lignes, la boue, le froid et la peur rythment la vie des poilus. Après l’hécatombe de grandes offensives, la bataille de Verdun et la bataille de la Somme, les soldats n’acceptent plus les attaques « pour rien ». Parallèlement, l’arrière change : on redéfinit les rôles, notamment celui des femmes à l’arrière, et on guette une sortie du conflit qui n’arrive pas. Les mutineries culminent en 1917, avant que la guerre ne s’achève avec l’armistice de 1918. Dans cet article, on replace d’abord ces événements dans leur contexte ; puis on suit l’embrasement de 1917, la répression et les réformes, et enfin la mémoire de ces révoltes dans la France du XXᵉ siècle. Objectif : donner des repères clairs et des exemples concrets, sans oublier la parole des soldats.🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🪖 Contexte : usure, pertes et vie en tranchées

- 🔥 1917 : l’embrasement des mutineries

- ⚖️ Répression, justice militaire et réformes

- 🧍♂️ Expériences de soldats : obéir, dire non, survivre

- 🧠 Mémoire, historiographie et débats

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

🪖 Contexte : usure, pertes et vie en tranchées

Une guerre d’attrition qui broie les hommes

Avant l’explosion des mutineries 14-18, l’Europe s’enfonce dans une guerre d’attrition. Les offensives se succèdent, les lignes bougent peu, et chaque mètre gagné coûte des vies. L’état-major promet des percées rapides ; au front, on constate surtout la répétition des assauts sous le feu des mitrailleuses. Pour comprendre ce verrouillage, il faut revenir aux causes et aux logiques d’alliances évoquées dans les causes de la guerre. L’industrialisation du conflit impose un rythme mécanique : obus, barbelés, béton, mitraille. La lassitude s’installe, silencieuse.1916, l’année qui épuise

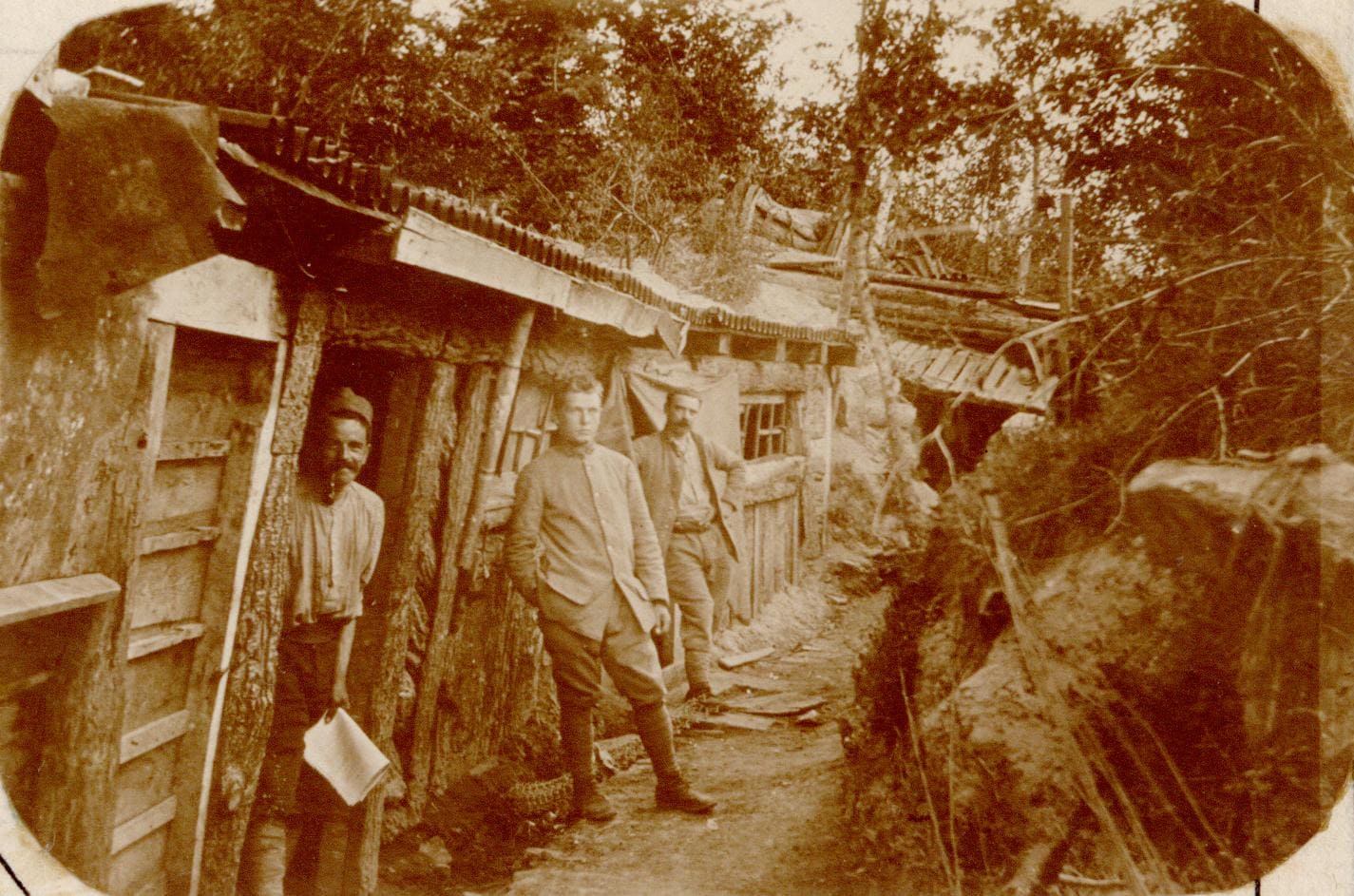

Les grandes batailles d’usure en 1916 saignent les régiments. Les séjours au front s’allongent, les permissions se raréfient, et l’horizon de victoire s’éloigne. Les poilus apprennent à survivre, pas à vaincre. Les récits de la bataille de la Somme circulent de bouche à oreille : barrages roulants trop courts, tranchées ennemies intactes, offensives relancées malgré l’échec. Chaque secteur répète la même grammaire : préparation d’artillerie, assaut, contre-attaque, retour à la case départ. La confiance s’effrite, doucement mais sûrement.Des tranchées changent de mains sans percée décisive : la guerre d’attrition continue. 📸 Source : Wikimedia Commons – Domaine public

Vivre et tenir : la routine des tranchées

Dans les boyaux, la vie quotidienne use les corps et les nerfs. La boue colle, l’humidité ronge, les poux démangent, le froid durcit. On dort mal, on mange tiède, on guette. Les corvées rythment les journées : sacs de terre, rondes, réparations nocturnes. Les journaux de tranchées apportent une respiration, l’humour protège. Pour mesurer concrètement ces conditions, vois tranchées et vie des poilus. Tenir devient un but en soi. Mais tenir sans perspective finit par fissurer le moral.Commandement et incompréhensions

Le fossé se creuse entre les hommes et certains chefs. Les ordres descendent, l’information remonte mal. Dans les régiments, on respecte les officiers de terrain, présents sous le feu. Mais les décisions « venues d’en haut » semblent parfois abstraites. Les plans supposent des soldats interchangeables ; la réalité, ce sont des camarades qui tombent et des familles qui attendent. La propagande de l’arrière, jugée triomphale, accentue ce décalage. Cette incompréhension, additionnée aux pertes, nourrit le terreau des mutineries 14-18.Permissions, courrier et liens avec l’arrière

Le courrier est vital : une lettre redonne du souffle. Pourtant, les permissions n’arrivent pas toujours à temps. Le retour à l’arrière révèle d’autres tensions. Les prix grimpent, les salaires ne suivent pas, les absents manquent à la ferme ou à l’usine. Les rôles évoluent, notamment pour les femmes à l’arrière, qui assurent la production et la survie des foyers. Le contraste entre la souffrance du front et le quotidien bousculé de l’arrière crée des incompréhensions. Elles s’ajoutent aux frustrations accumulées.Matériel, tactiques et espoirs déçus

On promet des armes nouvelles, des tactiques renouvelées, des « offensives décisives ». Parfois, cela améliore localement les choses. Le plus souvent, cela ne change pas le cœur du problème : l’ennemi est retranché, protégé, et l’artillerie ne suffit pas à briser ses défenses. Quand un assaut échoue, on en prépare un autre. Ce cycle paraît infini. D’où l’idée, qui gagne les esprits à partir de 1916, qu’il faut préserver les hommes. Les soldats réclament moins d’héroïsme affiché et plus de prudence. Sans écoute, les mutineries 14-18 deviennent envisageables.Fatigue nerveuse et seuil de rupture

Le danger constant installe une hypervigilance épuisante. Les bombardements aléatoires, les alertes nocturnes et les pertes d’amis minent le moral. Les psychés se fragilisent. On parle peu, on replie sa peur, on s’endurcit. Mais lorsque l’on annonce une nouvelle offensive après des semaines d’hécatombe, le seuil de rupture peut être franchi. Le refus d’« y retourner » n’exprime pas la lâcheté, mais une logique de survie. Ce réflexe humain constitue l’arrière-plan de l’embrasement de 1917.Ce que change 1917 : attentes et désillusions

Au début de 1917, beaucoup espèrent une issue rapide. On promet une méthode nouvelle, des pertes moindres, une victoire proche. La réalité sera différente. La déception, surajoutée à l’épuisement, agit comme un accélérateur. Les rumeurs voyagent vite entre unités, les comparaisons aussi : « Eux se reposent, nous non », « On nous a menti ». Le ressort moral casse par endroits. C’est là que prend sens la suite de notre enquête : comprendre comment, où et pourquoi les mutineries 14-18 éclatent, et ce que l’armée met en place pour y répondre. Autrement dit, le contexte n’excuse pas tout, mais il explique beaucoup. Sans cette usure structurelle, sans cette routine de souffrance, l’année 1917 ne s’enflammerait pas. Poursuivons avec l’embrasement des mutineries.🔥 1917 : l’embrasement des mutineries

Le pari Nivelle et la promesse d’une percée

Au début de 1917, le général Nivelle promet une percée rapide qui mettrait fin à l’enlisement.Nivelle promet une percée décisive ; l’échec d’avril 1917 précipite la crise morale. 📸 Source : Wikimedia Commons – Domaine public

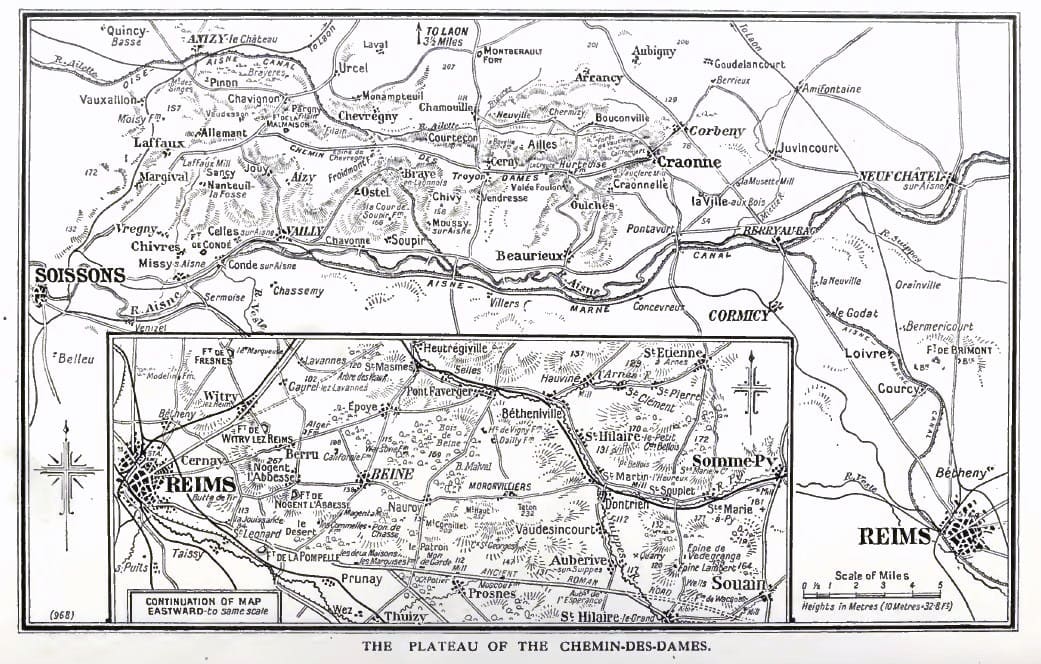

Repères géographiques de l’offensive d’avril 1917 et des zones de combat. 📸 Source : Wikimedia Commons – Domaine public

No man’s land après l’offensive Nivelle : l’usure d’une guerre d’attrition. 📸 Source : Wikimedia Commons – Domaine public

Feu roulant à Craonne : la préparation d’artillerie ne détruit pas tous les abris. 📸 Source : Wikimedia Commons – Domaine public

Des refus d’attaquer qui se multiplient

Au départ, les refus sont localisés. Puis ils se répandent de régiment en régiment. Beaucoup de soldats n’acceptent plus de « remonter » pour des assauts jugés sans perspective. Ils n’abandonnent pas la France, ils défendent leur vie. Les formes sont variées : rester au cantonnement, demander des permissions, exiger des explications. On parle de « grèves de tranchées ». Pour l’immense majorité, l’objectif n’est pas la révolution, mais la fin des attaques inutiles. Cependant, des slogans révolutionnaires inspirés par la Russie sont parfois entendus. Cette nuance est centrale pour comprendre les mutineries 14-18.Rumeurs, chansons et circulation des colères

Les trains de permissionnaires, les dépôts et les zones de repos deviennent des relais. Les rumeurs circulent vite, comme les chansons ironiques contre l’état-major. La censure limite les lettres, mais les retours de permission font caisse de résonance. Les comparaisons nourrissent le ressentiment : « Eux se reposent, nous non. » La lassitude de la vie en tranchées pèse de tout son poids. L’idée d’un arrêt des offensives s’impose comme condition de loyalisme. De plus, l’écho de la Révolution russe (février 1917) nourrit les espoirs de paix immédiate.Une géographie diffuse, des degrés d’intensité

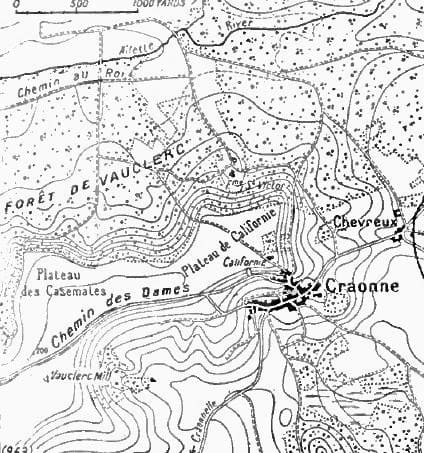

Les refus ne frappent pas toutes les unités de la même manière.Localiser les positions autour de Craonne, enjeu central de l’offensive. 📸 Source : Wikimedia Commons – Domaine public

Le tournant : Pétain, l’écoute et la méthode

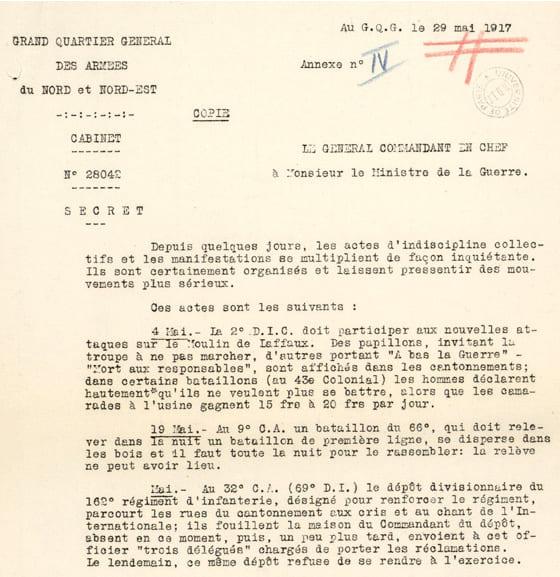

En mai 1917, Pétain remplace Nivelle.Document-clé : Pétain décrit les actes d’indiscipline et propose ses remèdes. 📸 Source : Wikimedia Commons – Domaine public

Facteurs de retour au calme : alliés, matériel, horizons

L’arrivée progressive de nouveaux alliés redonne de l’espoir. On évoque des moyens supplémentaires, des chars et une artillerie mieux coordonnée. À l’arrière, les femmes tiennent l’économie de guerre et soutiennent l’effort collectif. Les soldats sentent que le commandement change de méthode. La perspective d’une issue redevient pensable. Le moral remonte, sans effacer les blessures.Exemples de revendications récurrentes

Les demandes des poilus sont concrètes : des permissions régulières, des attaques limitées à des objectifs réalistes, de meilleurs équipements, une logistique fiable. Ils veulent aussi la fin des « promesses » démenties par le terrain. Cette liste n’a rien d’utopique. Elle dit la volonté de continuer à servir, à condition de ne pas être sacrifiés. C’est le cœur des mutineries 14-18 : réaffirmer un contrat moral avec l’armée et la Nation.Une leçon tactique et humaine

Pour l’état-major, 1917 est un révélateur. La supériorité technique ne suffit pas sans une conduite d’hommes attentive. La tactique doit coller à la réalité du front et à la capacité psychologique des unités. La suite de la guerre montre une inflexion. Les opérations deviennent plus mesurées. L’armée cherche des gains limités mais tenables. Le feu ne s’éteint pas, mais il brûle moins à l’aveugle. Reste une question sensible : comment l’armée réagit-elle sur le plan judiciaire et disciplinaire ? Entre fermeté et réformes sociales, où place-t-on le curseur ? Poursuivons avec la répression, la justice militaire et les changements actés en 1917.⚖️ Répression, justice militaire et réformes

🧾 Conseils de guerre : juger vite pour restaurer l’obéissance

Face aux mutineries 14-18, l’armée déclenche des conseils de guerre.La justice militaire restaure la discipline tout en évitant la fracture des unités. 📸 Source : Wikimedia Commons – Domaine public

⛓️ Exécutions, commutations et grâce

Depuis 1914, l’armée française a déjà fusillé « pour l’exemple » des soldats accusés de lâcheté ou de refus d’obéissance, surtout en 1914-1915, parfois au terme de procédures expéditives. En 1917, face aux mutineries, la répression change de nature : elle passe par des conseils de guerre plus encadrés. Environ 3 400 jugements sont prononcés, dont près de 554 condamnations à mort, mais seule une cinquantaine d’entre elles (49) sont effectivement exécutées, les autres étant commuées en travaux forcés ou en longues peines de détention. Pétain et le président Poincaré grâcient ainsi la grande majorité des condamnés : il s’agit de montrer que l’autorité tient bon, sans décimer des régiments entiers. La logique reste donc celle d’une fermeté « exemplaire », mais calibrée, destinée à refermer la parenthèse des refus sans briser définitivement les unités.🧭 La « ligne Pétain » : fermeté judiciaire, ménagement des hommes

Le nouveau commandement soutient les tribunaux, mais il change la conduite de la guerre. Pétain refuse les offensives improbables, concentre l’artillerie, resserre les objectifs et prépare davantage les attaques. Surtout, il place le soin des troupes au cœur de la doctrine : on combattra, mais avec méthode. Cette ligne contribue à tarir les mutineries 14-18 en redonnant sens au sacrifice demandé.🕰️ Permissions, relèves et rythme opérationnel

Les permissions deviennent plus régulières et mieux programmées. Les relèves s’accélèrent pour éviter l’épuisement continu dans un même secteur. En outre, les séjours au repos gagnent en qualité. Concrètement, cela signifie plus de prévisibilité et moins d’attente anxieuse. Psychologiquement, ces ajustements comptent autant que la tactique : ils restaurent la confiance.🚚 Ravitaillement, équipement et « petits conforts »

Le ravitaillement s’améliore : pain moins rassis, repas plus chauds, distribution plus fiable. L’équipement progresse aussi : casques généralisés, armes mieux entretenues, capotes et effets renouvelés. Certes, tout n’est pas parfait. Toutefois, l’impression d’abandon recule. Chaque amélioration concrète, même modeste, rappelle aux soldats que leur vie compte.🏕️ Cantonnements et repos « au vert »

Dans les zones de l’arrière, l’armée aménage des cantonnements plus salubres, avec œuvres de distraction, fanfares, matchs, journaux, bains. Ce n’est pas de la « frivolité » : c’est une hygiène du moral. Entre deux séjours aux tranchées, ces respirations réduisent la colère sourde. Elles désamorcent les ressorts de nouvelles mutineries 14-18.📢 Communication et respect des unités

Les ordres sont davantage expliqués, les objectifs mieux circonscrits. Des chefs de proximité, crédibles parce que présents, reprennent la main. Cette pédagogie de commandement, jointe à la reconnaissance des efforts, change le climat. Car la discipline ne se décrète pas seulement par la sanction : elle s’entretient par la considération.📊 Bilan : dissuader sans fracturer

La répression existe, et elle est réelle. Néanmoins, elle s’accompagne d’une politique sociale de l’armée. Le résultat tient dans cet équilibre : dissuader de recommencer, sans fracturer l’instrument militaire. À la fin de 1917, le retour au calme n’efface ni les blessures ni les deuils, mais il rend de nouveau possible la poursuite de la guerre dans des conditions jugées plus acceptables. En somme, la justice militaire ne suffit jamais seule. Ce sont les réformes concrètes — permissions, relèves, logistique, objectifs réalistes — qui refont le « contrat moral ». Reste à saisir comment ces mesures se traduisent à hauteur d’homme : obéir, dire non, survivre. Poursuivons avec des expériences de soldats.🧍♂️ Expériences de soldats : obéir, dire non, survivre

Entre devoir et instinct de survie

Au cœur des mutineries 14-18, il n’y a pas des « lâches » face à des « héros ». Il y a des hommes au bout de leurs forces, pris entre l’obéissance et l’instinct de survivre. Beaucoup disent : « Nous monterons si l’objectif est possible. » Autrement dit, ce n’est pas la France qu’on refuse, ce sont les assauts sans chance. Cette nuance explique la variété des attitudes : protester, temporiser, obéir… mais demander des garanties.Profils des mutins : des combattants aguerris

Les mutins ne sont pas uniquement des recrues fatiguées. On trouve des vétérans décorés, des caporaux, des sous-officiers. Leur capital d’expérience rend leurs exigences crédibles : repos, permissions, coordination sérieuse de l’artillerie, objectifs limités. Leur logique est militaire : préserver la capacité de combat. C’est pourquoi les mutineries 14-18 prennent la forme de « grèves de l’assaut », pas d’une révolution contre l’État.Ce qui se joue dans une section

À l’échelle d’une section, tout tient souvent à la confiance dans les chefs de proximité. Un lieutenant présent sous le feu peut désamorcer une colère en expliquant l’objectif, en aménageant l’attaque, en plaidant pour une relève. À l’inverse, un ordre mal expliqué rallume la défiance. La pédagogie de commandement, mise en avant après 1917, s’enracine dans ces expériences concrètes.Permissions et promesses tenues

Le calendrier des permissions devient un test de sincérité. Quand la permission promise arrive, la tension baisse ; quand elle est repoussée sans motif, tout repart. Les trains de permissionnaires, où circulent rumeurs et chansons, servent de baromètre. À l’arrière, les familles — souvent des femmes au travail — écrivent leur fatigue et leurs peurs. Ces lettres pèsent sur les décisions d’obéir… ou de temporiser.Refus d’attaquer ≠ refus de combattre

Dans de nombreux régiments, les hommes acceptent de tenir la ligne, de patrouiller, de réparer la tranchée — mais refusent « la sortie » si elle paraît suicidaire. Ils restent soldats. Ils défendent le terrain, repoussent les coups de main ennemis, maintiennent les guetteurs. Cette frontière entre « tenir » et « attaquer » aide à comprendre la dynamique de 1917 décrite plus haut et la réponse du commandement.Solidarités et micro-rituels

Le soutien entre camarades est décisif : partager une ration chaude, allumer une pipe, enterrer dignement un ami. Les journaux de tranchée, l’humour, les refrains ironiques donnent des mots à l’indicible. Ces micro-rituels rendent l’attente supportable. Quand ils disparaissent — trop de pertes, relèves imprévisibles — le ressort moral casse plus vite, et le risque de mutineries 14-18 augmente.Après-coup : remords, deuils et retour en ligne

Une fois la tempête passée, beaucoup retournent au front après des aménagements : objectifs resserrés, meilleure préparation d’artillerie, rotations plus rapides. Les morts pèsent longtemps. Certains portent le remords d’un camarade tombé lors d’un « exemple ». D’autres, acquittés ou graciés, se taisent et servent. À l’échelle individuelle, l’année 1917 laisse des cicatrices autant que des leçons tactiques.Le fil rouge jusqu’à 1918

À mesure que la conduite des opérations change et que l’horizon se dégage, l’obéissance redevient « soutenable ». Les hommes veulent voir une utilité à ce qu’on leur demande. C’est ce qui permet, malgré tout, d’aller vers l’issue de la guerre et l’armistice de 1918. La colère de 1917 n’a pas brisé l’armée ; elle l’a contrainte à se réformer pour tenir jusqu’au bout. Dernière étape : comment ces événements ont-ils été compris, racontés et discutés par la suite ? Place à la mémoire et aux débats historiographiques autour des mutineries 14-18.🧠 Mémoire, historiographie et débats

Un sujet longtemps discret

Pendant des décennies, les mutineries 14-18 restent en marge du récit officiel. L’après-guerre met l’accent sur le deuil national, l’héroïsme, la cohésion retrouvée jusqu’à l’armistice de 1918. Dans cette mémoire unificatrice, les refus de 1917 dérangent. On préfère en parler à mots couverts, comme d’une « crise de moral » vite surmontée par des réformes et la discipline.Les « fusillés pour l’exemple » au cœur des émotions

Le débat public se cristallise sur les condamnations à mort de 1914-1918. Faut-il réhabiliter des hommes exécutés pour l’exemple ? Les familles, les communes, des associations se mobilisent. Au-delà des cas individuels, c’est le sens de la justice militaire qui est interrogé. Les mutineries 14-18 deviennent une porte d’entrée vers une réflexion plus large : comment concilier nécessité militaire et dignité des soldats ?Du jugement moral à l’analyse des causes

Les historiens déplacent progressivement le regard. L’enjeu n’est plus de dénoncer ou d’absoudre, mais d’expliquer. On insiste sur la conjonction de facteurs : hécatombes de 1916, promesses non tenues, conditions de la vie en tranchées, gestion des permissions, et l’échec de certaines offensives, comme après la Somme. Cette lecture structurelle éclaire l’embrasement de 1917 sans le réduire à la « lâcheté » ou à la « trahison ».La figure de Pétain en 1917 : apaisement et controverse

Dans la mémoire nationale, Pétain incarne à la fois le « ménagement des hommes » de 1917 et, plus tard, un héritage politique controversé. Les manuels retiennent son action de réformes : permissions, relèves, objectifs resserrés. Les débats, eux, portent sur l’équilibre entre fermeté judiciaire et mesures sociales. Là encore, les mutineries 14-18 questionnent la manière de conduire une armée en guerre totale.Témoignages, romans, films : la voix des poilus

La littérature de guerre, les carnets, les journaux de tranchée nourrissent la mémoire sensible. Sans toujours nommer les refus, ils décrivent l’usure, la peur, l’attente, la camaraderie. Ces récits donnent chair au contexte développé plus haut et aident à comprendre pourquoi certains disent « non » à des assauts jugés suicidaires, tout en continuant de « tenir » la ligne.Ouverture des archives et renouvellement des approches

Avec le temps, l’accès élargi aux archives judiciaires et militaires permet des études régimentaires fines. On cartographie les foyers de refus, on distingue les degrés d’intensité, on compare les réponses locales. L’histoire sociale du combat, attentive aux pratiques et au moral, complète l’histoire opérationnelle. Les mutineries 14-18 apparaissent alors comme un moment de négociation forcée entre l’institution et ses soldats.Ce que retient l’école aujourd’hui

Les programmes insistent sur la complexité : ni héroïsme sans faille, ni armée à l’agonie. On explique le contexte, l’embrasement de 1917, la ligne Pétain, la justice militaire, et la sortie de guerre vers l’armistice. L’objectif pédagogique est double : comprendre des faits précis et réfléchir à la relation entre obéissance, justice et efficacité militaire.Conclusion : une crise qui oblige à penser la guerre autrement

Les mutineries 14-18 ne brisent pas l’armée française ; elles la contraignent à se transformer pour tenir jusqu’au bout. Sur le long terme, elles rappellent qu’aucune stratégie ne dure sans une politique du moral et de la considération. C’est cette leçon que transmet la mémoire de 1917 : on peut demander beaucoup à des soldats, à condition de donner du sens, des moyens, et des limites claires. Nous avons désormais l’essentiel. Place au résumé visuel 🧠 À retenir, puis à la FAQ et au quiz pour t’entraîner.🧠 À retenir : l’essentiel sur les mutineries 14-18

- Une crise de l’usure : les mutineries 14-18 naissent d’une guerre d’attrition, des pertes massives et de la vie exténuante en tranchées.

- Le déclencheur de 1917 : l’échec du « pari Nivelle » au Chemin des Dames fait basculer l’espoir en désillusion, après les hécatombes comme la bataille de la Somme.

- Refuser l’assaut ≠ refuser la guerre : les poilus veulent tenir et défendre, mais rejettent les attaques « sans chance ». C’est une grève de l’assaut, pas une révolution.

- Une géographie diffuse : intensités variables selon les régiments ; rumeurs, chansons et trains de permissionnaires accélèrent la contagion.

- La « ligne Pétain » : fermeté judiciaire et réformes (permissions, relèves, ravitaillement, objectifs resserrés) restaurent le contrat moral et calment les mutineries.

- À hauteur d’homme : confiance dans les chefs de proximité, promesses tenues de permissions, solidarités de section et micro-rituels soutiennent le moral.

- Mémoire et débats : longtemps en marge du récit national, les mutineries interrogent justice militaire, dignité des soldats et efficacité stratégique ; elles préparent l’évolution jusqu’à l’armistice de 1918.

- Pour approfondir le contexte : reviens aux causes de 1914 et au rôle des femmes à l’arrière, puis situe l’article dans le dossier Première Guerre mondiale.