🎯 Pourquoi l’Armistice 1918 est-il un tournant majeur ?

L’Armistice 1918 met un terme aux combats après plus de quatre années d’une guerre industrielle d’une violence inédite. Signé dans un wagon, au cœur de la forêt de Compiègne, il entre en vigueur à 11 h le 11 novembre : les canons se taisent, les lignes se figent, et des millions de familles espèrent enfin des retrouvailles. Pourtant, ce n’est pas encore la paix : c’est un cessez-le-feu à conditions strictes, qui ouvre la porte aux négociations, aux réparations et à l’immense chantier de la reconstruction.

Pour mesurer la portée de l’Armistice 1918, il faut l’inscrire dans une dynamique longue : l’épuisement des armées sur un front d’attrition, l’effondrement politique de l’Allemagne à l’automne 1918, la supériorité matérielle alliée renforcée par l’entrée en guerre des États-Unis et l’unification du commandement. À l’arrière, la société tient par la mobilisation totale : production, soins, ravitaillement, deuils. Cette pression globale rend le cessez-le-feu autant militaire que social et politique.

Ce moment-charnière éclaire aussi le vécu des combattants et de leurs proches. Les offensives coûteuses comme la Bataille de la Somme ont marqué les esprits ; les refus de la guerre et la reprise en main de 1917 (voir Mutineries) disent l’usure. Quant au quotidien des tranchées — boue, feu, maladie, entraide — il se lit dans Tranchées et vie des poilus. À l’arrière, le rôle des femmes et l’économie de guerre ont tenu l’effort jusqu’au bout.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- ⚖️ Pourquoi un armistice devient inévitable

- 🕯️ 11 novembre 1918 : la journée

- 📜 Clauses et contrôle

- 🔎 Conséquences et limites

- 🌿 Commémorations et mémoires

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

Concrètement, nous verrons d’abord comment, entre 1917 et 1918, l’équilibre bascule : infléchissement stratégique, arrivée de renforts américains, blocus et crise politique allemande. Ensuite, nous suivrons heure par heure la journée du 11 novembre, de la signature au silence des armes. Puis nous déplierons les clauses : évacuations, remises de matériel, supervision interalliée. Enfin, nous mettrons en perspective les conséquences immédiates, les limites de l’armistice, et la construction des mémoires — du Soldat inconnu aux cérémonies du 11 novembre. Pour recontextualiser les origines du conflit, n’hésite pas à revoir les causes de la guerre.

Tu as la vue d’ensemble. Si ce préambule te convient, on passe à la suite : **les raisons qui rendent l’armistice inévitable**.

⚖️ Pourquoi l’Armistice 1918 devient-il inévitable ?

🧭 Le tournant de 1917 : usure et réorganisation

Dès 1917, la guerre d’attrition épuise les armées. En France, la crise des mutineries révèle l’exaspération face aux offensives meurtrières. Toutefois, l’état-major tire des leçons des échecs antérieurs, dont la Somme. Des changements de conduite s’opèrent : rotations mieux gérées, objectifs plus limités et appui d’artillerie rationalisé. Peu à peu, la doctrine se réadapte.

⚡ Printemps 1918 : les offensives allemandes

Au printemps 1918, l’Allemagne lance une série d’offensives pour vaincre avant l’arrivée massive des Américains. Certes, des gains tactiques surviennent. Cependant, l’effort coûte cher en hommes et en matériel. Surtout, la logistique allemande peine à suivre, tandis que les lignes s’allongent. En face, les Alliés plient parfois, mais ne rompent pas. L’effet de surprise s’émousse et la contre-offensive se prépare.

🚢 Supériorité alliée et montée en puissance américaine

Progressivement, la balance matérielle bascule. L’entrée en guerre des États-Unis apporte hommes, ressources et tonnage. En outre, la coordination alliée s’améliore avec un commandement plus unifié. Les convois, mieux protégés, alimentent l’effort industriel et les stocks. Dès lors, l’avantage logistique devient décisif. Militairement, l’Allemagne ne peut compenser durablement ce différentiel de moyens.

🏚️ Désorganisation politique en Allemagne

À l’automne 1918, l’Empire allemand vacille. Des grèves éclatent, des conseils de soldats se forment et l’autorité impériale s’effrite. Par ailleurs, le blocus asphyxie les villes et désagrège l’arrière. Ainsi, la crise politique croise la crise militaire. Fin septembre 1918, le Haut Commandement militaire allemand (OHL) constate que la situation militaire est désespérée. Pour éviter l’effondrement et transférer la responsabilité de la défaite au pouvoir civil, il pousse le gouvernement à chercher une issue négociée. Un cessez-le-feu paraît alors l’option la plus rationnelle.

🩺 Fatigue des armées et moral des troupes

Sur le terrain, la lassitude est immense. Les soldats ont vécu la boue, les gaz, l’artillerie et les assauts répétés. Cependant, des améliorations d’organisation et de soutien moral apparaissent côté allié. Le quotidien reste rude (voir Tranchées et vie des poilus), mais l’hypothèse d’une victoire possible redonne une perspective aux combattants alliés, tandis que l’adversaire s’épuise.

🏭 Pressions de l’arrière : économie de guerre et sociétés à bout

À l’arrière, la mobilisation totale a tenu l’effort : production d’armement, services, santé. Les femmes ont occupé des postes clés dans les usines, les transports et les hôpitaux. Pourtant, la fatigue sociale et la cherté de la vie pèsent. Par conséquent, la demande d’une sortie du conflit grandit. Politiquement, refuser un cessez-le-feu crédible devient difficile à soutenir.

🕊️ Diplomatie et « Quatorze Points » de Wilson

En parallèle, la diplomatie ouvre une voie. Les « Quatorze Points » du président Wilson fixent un cadre mêlant principes généraux (transparence, droit des peuples) et propositions territoriales concrètes. L’Allemagne espère s’en servir pour obtenir une paix plus clémente. Certes, les interprétations divergent. Néanmoins, l’Allemagne y voit un texte d’appui pour une cessation des hostilités. Les Alliés, eux, y lisent un socle pour exiger des garanties avant toute paix.

🛑 Cessez-le-feu plutôt que capitulation immédiate

Pourquoi un armistice et non une capitulation sans conditions ? D’abord, parce que les Alliés veulent éviter le coût humain d’une invasion de l’Allemagne en 1919. Pour le maréchal Foch, si les clauses de l’armistice sont suffisamment dures pour rendre l’Allemagne incapable de reprendre le combat, il est inutile de poursuivre les offensives. Ensuite, l’arrêt ordonné des combats à heure fixe limite les risques de chaos. Il laisse aussi le temps d’installer un contrôle interallié (échanges de prisonniers, évacuations, remises de matériel) et de préparer la conférence de paix, où se joueront frontières, réparations et sécurité collective.

🗓️ Octobre–novembre 1918 : le calendrier s’accélère

En octobre, les contacts s’intensifient et la demande allemande se précise. Les Alliés posent des conditions strictes : évacuations rapides, désarmement, supervision. Le 7 novembre, une délégation allemande franchit les lignes. Dans la nuit du 10 au 11, à Compiègne, l’accord est signé. À 11 h, le 11 novembre, le silence retombe sur le front occidental. L’Armistice 1918 s’impose ainsi comme la conséquence d’un rapport de forces devenu irrémédiablement défavorable à l’Allemagne.

En somme, la convergence de facteurs militaires, logistiques, politiques et sociaux rend l’armistice inévitable. Dans la partie suivante, nous suivrons au plus près la journée du 11 novembre : la signature, les dernières heures de feu et la stupeur des villes en liesse.

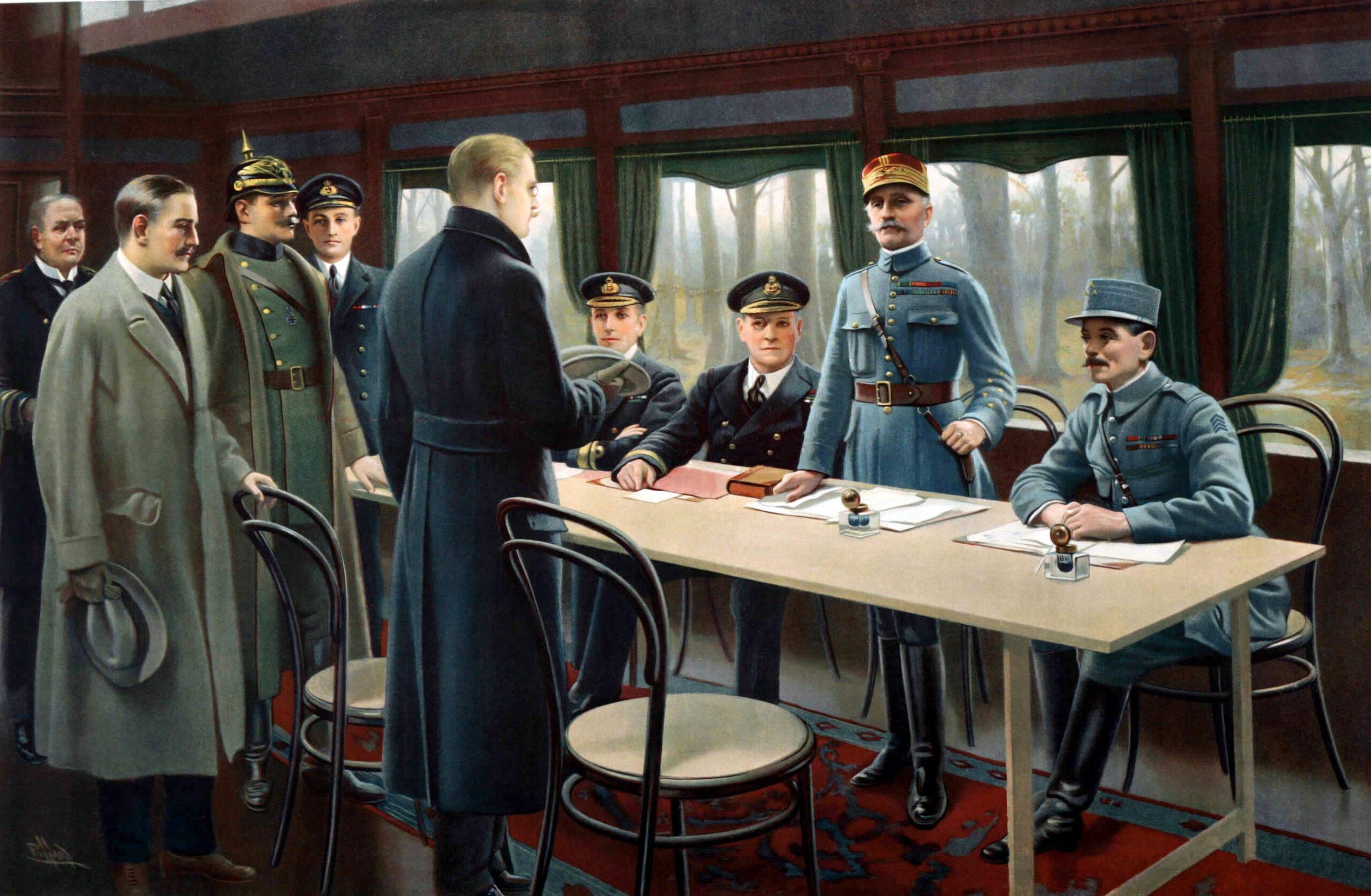

Quand l’art met en scène la paix : une vision de la signature à Rethondes. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

🕯️ 11 novembre 1918 : heure par heure

🌙 Nuit du 10 au 11 : la signature à Compiègne

Dans la clairière de Rethondes, au cœur de la forêt de Compiègne, la délégation allemande reçoit les conditions imposées par les Alliés. Les marges de discussion sont infimes. Vers 5h15 du matin, l’accord est signé. dans un wagon d’état-major. L’entrée en vigueur est fixée à 11 h. Aussitôt, les états-majors expédient des ordres clairs : cesser le feu à heure dite, figer les positions et préparer l’application des clauses.

Signature à Rethondes : le wagon-salon de l’état-major où l’Armistice est paraphé. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

📡 5 h – 9 h : transmettre et tenir

Au petit matin, officiers et estafettes relaient les consignes. Les liaisons restent fragiles, mais la directive est sans ambiguïté. Sur les lignes, on se cale sur l’horaire. Cependant, des coups partent encore ici ou là. Les unités rationnent les munitions, organisent les postes et surveillent les mouvements adverses, redoutant une initiative de dernière minute.

⚠️ 9 h – 10 h 59 : les dernières heures de feu

Localement, des combats intenses persistent. Par zèle, par calcul stratégique (sécuriser une position) ou faute de communication rapide, certains commandements maintiennent des attaques coûteuses. Le bilan humain de cette dernière matinée reste lourd. Les hommes avancent parfois pour occuper une crête, sécuriser un village ou récupérer des prisonniers. Pourtant, chacun compte désormais les minutes. La tension est palpable dans les tranchées, où l’on guette montres et sifflets.

🕚 11 h : le silence retombe

À 11 h, les canons se taisent. Les clairons sonnent le cessez-le-feu, et un silence étrange s’abat sur le front occidental. Des gestes furtifs se dessinent entre lignes adverses. On respire enfin. Plus que la joie, c’est souvent la stupeur, l’épuisement et l’incrédulité qui dominent au front. Après des années de feu, les soldats peinent à croire que le vacarme s’est réellement arrêté (relire Tranchées et vie des poilus).

🏛️ À l’arrière : cloches, journaux et foules

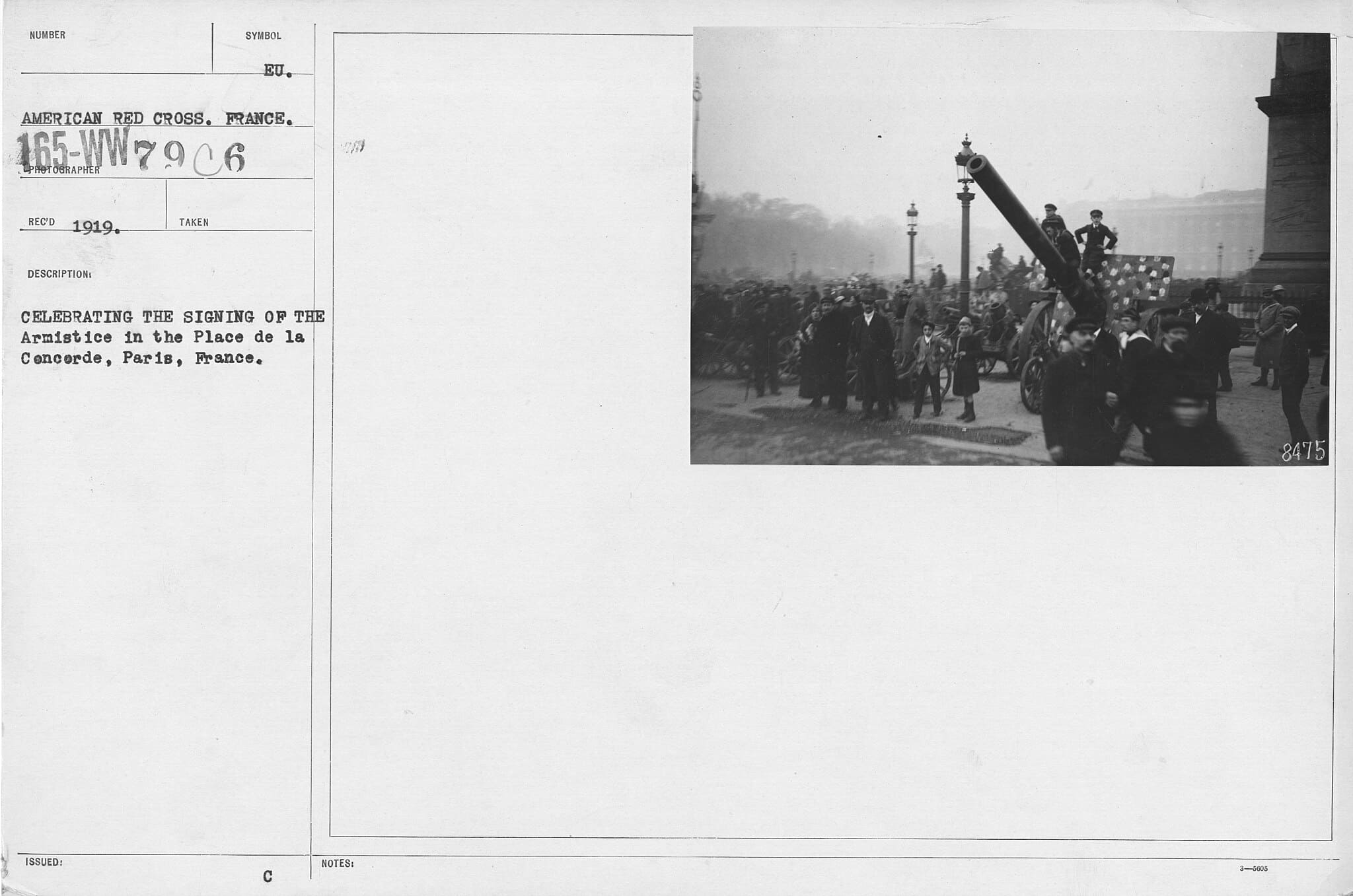

Une capitale couverte de drapeaux : la victoire se vit dans la rue. 📸 Source : NARA via Wikimedia Commons — Domaine public (US Gov)

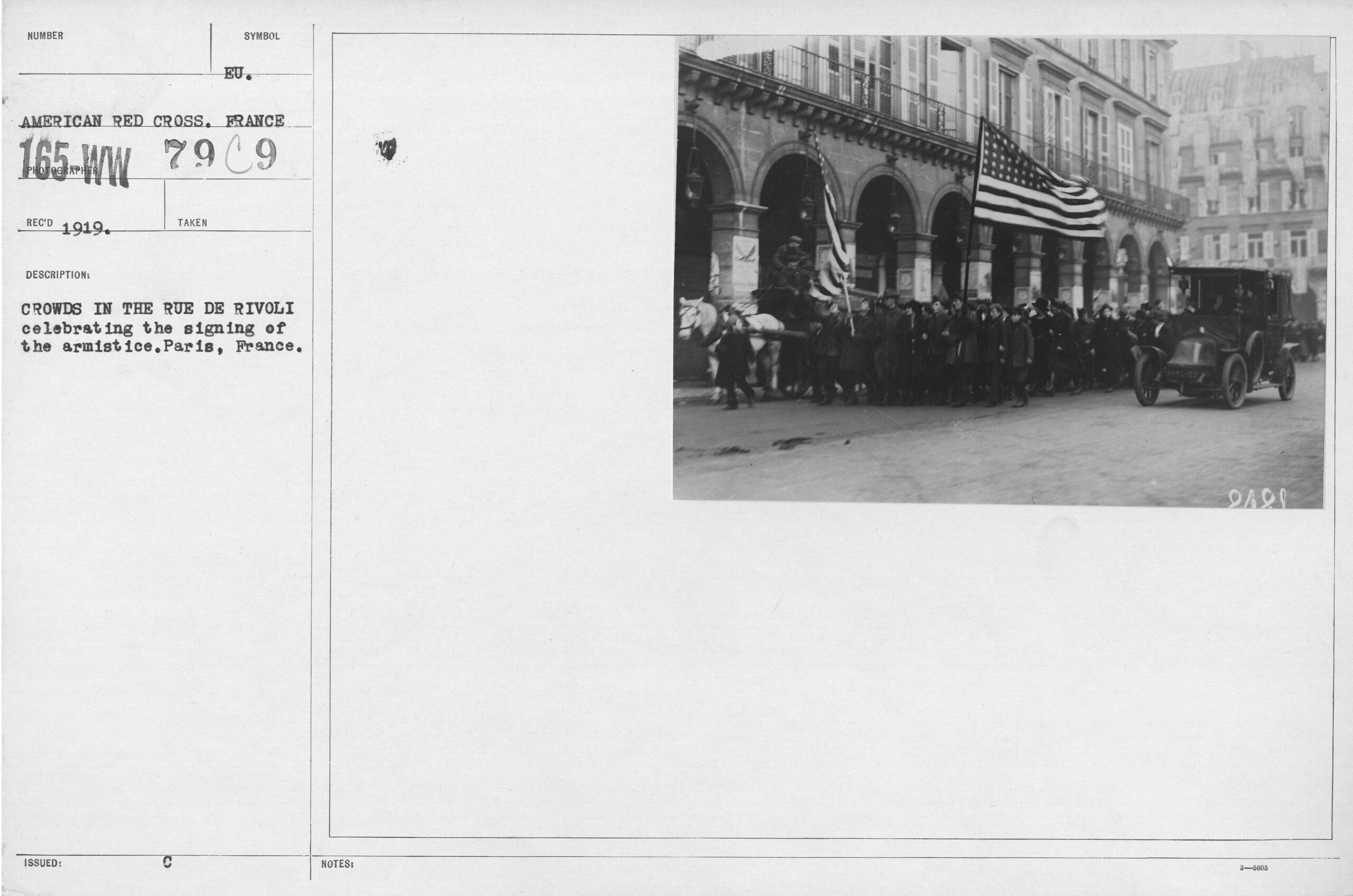

Dans les villes et les villages, les cloches sonnent, la presse sort des éditions spéciales et les foules se rassemblent. À Paris, on chante et on s’embrasse ; en province, on défile derrière les drapeaux. Partout, la joie se mêle à l’épuisement. Les familles pensent aux absents, aux blessés et aux prisonniers qu’il faudra ramener.

Paris en liesse le 11 novembre : la rue de Rivoli noire de monde. 📸 Source : NARA via Wikimedia Commons — Domaine public (US Gov)

🧭 Après 11 h : immobiliser, compter, organiser

Pour les états-majors, la journée continue. Il faut stabiliser les lignes, inventorier les dépôts, organiser les évacuations et préparer les remises de matériel. Les services de santé trient, soignent et transfèrent. Les intendances planifient le retour progressif des unités. Déjà, l’on songe aux négociations qui suivront et aux cartes qui seront redessinées.

👩⚕️ Familles et travail de l’arrière

Dans l’arrière-front, le soulagement est immense. Cependant, l’inquiétude demeure. Les femmes, qui ont soigné et produit pendant des années, s’interrogent sur l’avenir du travail et des droits (voir Femmes et Première Guerre mondiale). Les municipalités anticipent déjà pensions, allocations et secours.

🧩 Un moment charnière, pas encore la paix

Le 11 novembre clôt les combats, mais ouvre un nouveau chapitre. Les attentes sont immenses, parfois contradictoires. Les Alliés veulent des garanties ; l’Allemagne espère limiter les pertes. Très vite, la question des réparations, des frontières et de la sécurité collective s’impose. Pour comprendre l’épaisseur de ces enjeux, reviens aux causes de la guerre et aux grandes offensives comme la Somme.

📜 Les clauses de l’Armistice 1918 et leur mise en œuvre

⏱️ Arrêt des hostilités à heure fixe

L’Armistice 1918 ordonne l’arrêt des combats à 11 h le 11 novembre, afin d’éviter un chaos incontrôlé. Les unités doivent figer leurs positions, cesser le feu et consigner l’état des lieux. Ce choix d’une heure unique, connue de tous, limite les malentendus, même si, localement, des échanges de tirs persistent jusqu’au dernier moment. Ensuite, les états-majors vérifient la bonne application sur chaque secteur, du littoral à l’Argonne.

📍 Évacuations rapides des territoires occupés

L’Allemagne s’engage à évacuer, dans un calendrier serré, les régions occupées de Belgique et de France. Elle doit aussi retirer ses troupes d’Alsace-Lorraine (territoire annexé par l’Allemagne depuis 1871), préparant ainsi son retour à la France. Des itinéraires et des délais sont précisés pour éviter tout embouteillage ferroviaire. Ainsi, les dépôts sont abandonnés, les ponts et les voies sont laissés intacts, et les destructions délibérées sont proscrites. Les autorités locales doivent pouvoir reprendre, au plus vite, l’administration civile.

🛡️ Désarmement et remises de matériel

Le texte impose de vastes livraisons : artillerie lourde, mitrailleuses, avions, mais aussi locomotives, wagons et camions. L’objectif est double. D’une part, empêcher une reprise rapide des combats. D’autre part, garantir aux Alliés des moyens logistiques pour sécuriser les lignes et accélérer les rapatriements. Par conséquent, des inventaires contradictoires sont dressés, sous contrôle d’officiers interalliés.

🚢 Flotte, sous-marins et neutralisation navale

La flotte de haute mer allemande (flotte de surface) est internée sous contrôle allié, tandis que tous les sous-marins doivent être livrés (rendus) immédiatement. Cette disposition vise à lever la menace sur les convois, cruciaux depuis 1917. En effet, la guerre sous-marine à outrance avait pesé sur le ravitaillement. Désormais, la priorité est d’assurer des routes sûres pour le retour des troupes et le transport de vivres.

🛰️ Transports, communications et surveillance interalliée

Les réseaux ferroviaires, les nœuds routiers et les télécommunications passent sous supervision alliée. Concrètement, cela permet de piloter les évacuations, d’acheminer les secours et de prévenir toute manœuvre dilatoire. Des commissions interalliées sillonnent les gares, vérifient les stocks, contrôlent les dépôts et arbitrent les litiges. Le maillage administratif devient un outil de sécurisation autant que de persuasion.

🧑✈️ Prisonniers de guerre, blessés et retours

La libération immédiate et sans réciprocité des prisonniers alliés est prioritaire. En revanche, les prisonniers allemands restent captifs. des itinéraires fixés, des convois sanitaires organisés. Pourtant, la logistique reste complexe : manque de moyens, lignes encombrées, état de santé fragile. En parallèle, les blessés sont triés, soignés et transférés. Le retour progressif vers l’arrière doit éviter une rupture des services médicaux au front.

🗓️ Calendrier d’application et zones tampon

Un phasage précis règle l’évacuation, le désarmement et la remise des positions. Dans certains secteurs, des zones tampon sont prévues pour prévenir les incidents. Ainsi, les unités s’échelonnent selon un ordre de marche, pendant que les équipes interalliées contrôlent les points sensibles : dépôts d’artillerie, parcs automobiles, gares de triage et ponts stratégiques.

⚖️ Armistice ≠ paix : un cadre provisoire

Juridiquement, l’Armistice 1918 est un cessez-le-feu conditionnel, non un traité de paix. Il suspend les opérations militaires, mais laisse ouvertes les grandes questions : réparations, frontières, sécurité collective. Ce caractère provisoire explique la fermeté des clauses et l’ampleur du contrôle allié. La paix sera fixée lors des négociations de 1919, à replacer dans l’ensemble de la chronologie 14-18.

🚨 Limiter les risques de reprise et de désordre

Enfin, les clauses visent à réduire trois risques immédiats : une reprise locale des combats, des sabotages d’infrastructure et des mouvements de populations incontrôlés. Par conséquent, la discipline des retraits, l’internement naval et la mainmise sur les transports sont décisifs. En arrière-plan, l’expérience des offensives d’attrition, comme la Somme, rappelle le coût humain d’un dérapage.

Au total, les clauses de l’armistice constituent un dispositif de sécurité plus qu’un simple arrêt des tirs. Dans la partie suivante, nous verrons les conséquences immédiates et les limites de ce cadre provisoire : retours, reconstruction, santé, mais aussi tensions diplomatiques et politiques.

🔎 Conséquences immédiates et limites de l’Armistice 1918

🚂 Rapatriements, démobilisation et retour des prisonniers

Le premier chantier est humain : faire revenir des millions d’hommes. Les convois s’organisent pour les blessés, les prisonniers et les unités entières. La démobilisation se fait par classes et par priorités, afin d’éviter l’engorgement ferroviaire et la rupture des services sanitaires. À l’arrière, les familles attendent, les municipalités préparent l’accueil, les préfectures instruisent pensions et secours (relire Tranchées et vie des poilus).

🧱 Reconstructions matérielles et économiques

Dans les régions dévastées, routes, ponts, gares et usines sont à rebâtir. Les terres bouleversées par les obus doivent être déminées et remises en culture. Les États arbitrent entre urgences : logements, écoles, hôpitaux, infrastructures. La question des réparations s’annonce centrale pour financer la reconstruction, mais promet déjà des débats vifs entre Alliés et Allemagne.

🩺 Blessures visibles et « gueules cassées » : la santé publique en tension

La fin des combats ne met pas fin aux souffrances. Hôpitaux et maisons de convalescence débordent. Les mutilations, les traumatismes psychiques et les séquelles de gaz exigent des soins au long cours. S’ajoute la pandémie grippale de 1918-1919 qui frappe une population affaiblie, compliquant les retours et les reprises d’activité.

👩👧 Veuves, orphelins et recomposition des rôles

Le deuil traverse toutes les classes sociales. Les veuves et orphelins deviennent une préoccupation majeure pour l’administration et les œuvres caritatives. Les femmes, massivement mobilisées dans les usines, les transports et la santé, négocient la suite : certaines restent dans ces secteurs, d’autres sont poussées au retour au foyer. En France, le droit de vote ne viendra que plus tard (1944), signe d’une recomposition lente.

🗺️ De l’armistice à la paix : un provisoire qui dure

L’Armistice 1918 est un cadre transitoire. Il suspend les combats, mais ne règle ni frontières, ni indemnités, ni sécurité collective. La conférence de paix de 1919 doit trancher. En attendant, des mesures provisoires s’installent : supervision interalliée, évacuations échelonnées, internement naval, contrôle des transports.

⚖️ Tensions diplomatiques et politiques

Les attentes sont immenses et parfois contradictoires. Les Alliés veulent des garanties fortes ; l’Allemagne espère limiter pertes et humiliations. À Berlin, l’effondrement de l’Empire débouche sur une transition agitée ; Les milieux nationalistes et les chefs militaires construisent le mythe d’un « coup de poignard dans le dos » : ils accusent les civils et les révolutionnaires d’avoir trahi une armée qui, selon eux, n’était pas vaincue militairement. Ce déni de la défaite nourrit les ressentiments. En Europe centrale et orientale, l’instabilité persiste : révolutions, guerres de frontières et effondrement d’empires compliquent la sortie de guerre.

💸 Coût de la guerre et dette

Les budgets nationaux portent une dette colossale. L’inflation grignote les salaires, les ravitaillements restent sensibles, et la reconversion industrielle est délicate. Les arbitrages entre indemnisation des victimes, reconstruction et équilibre financier structurent les débats politiques de l’après-guerre (voir l’ensemble du pilier 14-18 pour la chronologie élargie).

🧩 Limites : un silence des armes, pas la paix des esprits

L’armistice apaise le front occidental, mais ne guérit ni les corps ni les mémoires. Les rancœurs, les clivages politiques et les fractures sociales demeurent. Les mutineries, l’attrition et les deuils laissent une empreinte profonde. La paix juridique, elle, sera fixée en 1919, avec ses compromis et ses controverses.

Dans la section suivante, on s’intéresse aux mémoires et aux commémorations : monuments, Soldat inconnu et rituels du 11 novembre qui donnent sens à l’épreuve collective.

🌿 Commémorations du 11 novembre et mémoires

🏛️ Monuments aux morts : une carte de deuil

Dès l’après-guerre, les communes élèvent des monuments aux morts. Noms gravés, symboles républicains ou religieux, statues de poilus : l’espace public devient un lieu de recueillement. Ces monuments, financés localement, fixent la mémoire au cœur des villages et des quartiers. Ils structurent le deuil collectif et rappellent le coût humain du conflit, année après année, lors des cérémonies du 11 novembre.

🕯️ La tombe du Soldat inconnu et la flamme

À Paris, sous l’Arc de triomphe, la tombe du Soldat inconnu honore ceux dont on ne connaît pas l’identité. La flamme, ravivée chaque soir, inscrit la mémoire dans un rituel régulier. Ce geste simple, répété dans le temps long, relie les générations et rappelle que l’Armistice 1918 n’est pas l’oubli : c’est la promesse d’une vigilance civique face à la guerre (voir aussi notre pilier 14-18).

La flamme, ravivée chaque soir, inscrit la mémoire dans un rituel régulier. 📸 Source : Jebulon — Wikimedia Commons — CC0

⛪ Douaumont et les grands lieux de mémoire

Autour de Verdun, l’ossuaire de Douaumont et le cimetière militaire incarnent l’ampleur des pertes.

De la tranchée au monument : transmettre les traces de 14-18. 📸 Source : vasse nicolas, antoine — CC BY 2.0

D’autres sites jalonnent le front occidental : nécropoles nationales, cimetières étrangers, musées. La clairière de l’Armistice à Rethondes évoque la signature du cessez-le-feu ; elle permet de lier le lieu, le texte et les récits.

Signature à Rethondes : le wagon-salon de l’état-major où l’Armistice est paraphé. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Ces espaces favorisent une mémoire sensible autant qu’historique.

Là où tout s’est joué : la clairière de Rethondes, haut lieu de mémoire de l’Armistice. 📸 Source : Dguendel — Wikimedia Commons — CC BY 4.0

🧵 Mémoires familiales : lettres, carnets, objets

Au-delà des monuments, la mémoire passe par l’intime : correspondances, carnets, portraits, médailles. Ces archives familiales nourrissent l’histoire sociale de la guerre. Elles éclairent les conditions de vie des poilus, les attentes du retour et les blessures invisibles. Elles donnent un visage au silence des armes décrété le 11 novembre.

🌍 Diversité des soldats et mémoires plurielles

La mémoire s’élargit aujourd’hui aux trajectoires venues de tout l’Empire et des pays alliés. Tirailleurs, travailleurs coloniaux, contingents du Commonwealth et d’ailleurs : leurs parcours rappellent l’ampleur mondiale de la guerre. Cette pluralité nourrit une histoire partagée et des commémorations plus inclusives, articulant locale, nationale et internationale.

L’Empire au front : tâches, fatigue et solidarité partagées. 📸 Source : Archives municipales de Toulouse — Domaine public

🎓 École, musées et médiations

Programmes scolaires, musées, expositions et productions culturelles transmettent les enjeux civiques du 11 novembre. L’objectif : comprendre les causes, mesurer la violence d’attrition (relire la Somme), situer l’armistice dans la chronologie, et interroger la paix. La pédagogie croise documents, témoignages et lieux de mémoire pour éviter la ritualisation vide.

🤝 Deuil, réconciliation et usages du passé

Du deuil national aux gestes de réconciliation internationale, les commémorations ont évolué. Elles honorent « toutes les générations du feu » et interrogent l’usage politique du passé. L’Armistice 1918 devient un moment de réflexion sur la citoyenneté, le droit et la paix. La mémoire n’est pas figée : elle se discute, s’enseigne, se vit, et se renouvelle au fil des générations.

Dans le bloc suivant, retrouve l’essentiel sous forme de points-clés : un résumé « 🧠 À retenir » pour fixer les repères avant la FAQ et le quiz.

🧠 À retenir : l’essentiel sur l’Armistice 1918

- L’Armistice 1918 est un cessez-le-feu conditionnel, signé en forêt de Compiègne et effectif à 11 h le 11 novembre ; ce n’est pas encore la paix.

- Il devient inévitable par la convergence d’un rapport de forces défavorable à l’Allemagne, du blocus, de la crise politique intérieure et de la montée en puissance alliée (renforts américains, commandement unifié).

- Les clauses imposent : évacuation rapide des territoires occupés, livraisons massives de matériel, internement naval, contrôle interallié des transports et communications, libérations prioritaires de prisonniers.

- Effets immédiats : silence des armes, démobilisation graduelle, retours des prisonniers, débuts de la reconstruction matérielle et économique ; mais les blessures physiques et psychiques demeurent, aggravées par la grippe de 1918-1919.

- Politiquement, l’armistice ouvre la voie aux négociations de 1919 (frontières, réparations, sécurité collective) ; il cristallise aussi tensions et récits adverses (ex. « coup de poignard dans le dos » en Allemagne).

- La mémoire du 11 novembre s’ancre dans les monuments aux morts, la tombe du Soldat inconnu, les cérémonies et l’enseignement ; elle s’est élargie aux parcours de l’Empire, du Commonwealth et des alliés.

- Comprendre le 11 novembre suppose de relire les causes du conflit, l’attrition et le quotidien des poilus ; c’est mesurer comment une guerre totale façonne durablement sociétés et politiques.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur l’Armistice 1918

Armistice, capitulation, traité de paix : quelle différence ?

L’armistice est un cessez-le-feu conditionnel qui suspend les combats à des règles précises. La capitulation est la reddition militaire d’un camp. La paix résulte d’un traité qui règle frontières, réparations et garanties (Versailles, 1919).

Pourquoi l’armistice entre-t-il en vigueur précisément à 11 h le 11/11/1918 ?

Pour fixer une heure unique connue de tous les fronts et limiter les incidents. Pour des raisons pratiques. L’armistice étant signé vers 5h20, un délai d’environ six heures était nécessaire pour transmettre l’ordre à toutes les unités du front. L’heure a été fixée à 11h00. La coïncidence (11e heure du 11e jour du 11e mois) est devenue symbolique par la suite.oix symbolique a aussi une portée commémorative (11e heure du 11e jour du 11e mois).

Où l’armistice est-il signé et par qui ?

Dans un wagon d’état-major à Rethondes, forêt de Compiègne. Côté allié : le maréchal Foch et ses représentants ; côté allemand : une délégation envoyée par le nouveau pouvoir civil.

Y a-t-il encore des combats le 11 novembre au matin ?

Oui, localement, jusqu’à l’heure dite. Les ordres circulent mal ou tard, et certains secteurs maintiennent la pression jusqu’à 11 h.

Quelles sont les clauses clés imposées à l’Allemagne ?

Évacuation rapide des territoires occupés (Belgique, Nord/Est de la France, Alsace-Lorraine), livraisons massives de matériel, internement de la flotte de haute mer, contrôle interallié des transports et libération prioritaire des prisonniers alliés.

Pourquoi un armistice plutôt qu’une capitulation sans conditions ?

Pour ordonner la fin des combats, prévenir le chaos, installer un contrôle interallié (évacuations, remises, retours) et ouvrir la voie à la conférence de paix.

Quel rôle ont joué les États-Unis et les « Quatorze Points » ?

L’entrée en guerre américaine renverse le rapport de forces. Les Quatorze Points de Wilson offrent un cadre de principes (sécurité collective, transparence), interprété différemment par les parties.

Qu’advient-il des prisonniers de guerre après le 11 novembre ?

Leur rapatriement devient prioritaire. Des listes s’échangent, des convois se mettent en place, mais les retours sont progressifs à cause des contraintes sanitaires et ferroviaires.

Le 11 novembre marque-t-il la fin des souffrances ?

Non. Les blessures physiques et psychiques persistent, la grippe de 1918-1919 frappe encore, et la reconstruction matérielle et sociale prend des années.

Que change l’armistice pour les civils à l’arrière ?

Fin des bombardements sur certains secteurs, amélioration du ravitaillement à terme, mais aussi deuils, pensions, réinsertions et recomposition des rôles, notamment pour les femmes.

Le 11 novembre en France aujourd’hui, c’est quoi ?

Une journée de commémoration : cérémonies devant les monuments aux morts, ravivage de la flamme du Soldat inconnu sous l’Arc de triomphe, transmission scolaire et mémorielle.

Quel lien avec nos autres dossiers 14-18 ?

Pour comprendre l’armistice, croise avec les causes du conflit, l’attrition, les mutineries et le quotidien des poilus.