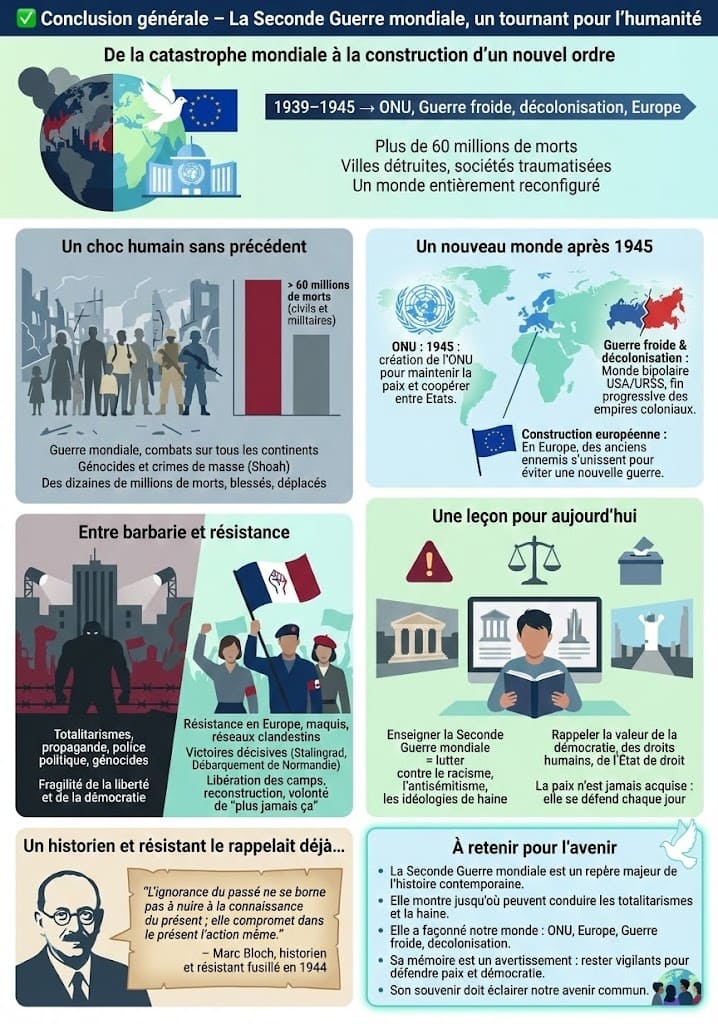

🎯 Pourquoi la Seconde Guerre mondiale est-elle un tournant majeur ?

La Seconde Guerre mondiale reste l’événement le plus marquant du XXe siècle. Entre 1939 et 1945, plus de 60 millions de personnes ont perdu la vie. Ce conflit planétaire a opposé les Alliés aux puissances de l’Axe, bouleversé les sociétés et redessiné le monde. Comprendre cette guerre, c’est saisir comment des régimes totalitaires ont mené l’humanité à la catastrophe, et comment une nouvelle ère internationale est née après 1945. Tu verras aussi comment la France a traversé l’Occupation, la Résistance et la Libération.

Pour bien réviser, nous allons parcourir ensemble les grandes étapes du conflit : ses origines, ses batailles, ses horreurs et ses conséquences. Chaque partie est pensée pour être claire, structurée et reliée à d’autres articles utiles, comme notre focus sur Hitler et le nazisme ou encore l’explication simple de la Shoah. Tu trouveras aussi des liens vers d’autres sources fiables, comme le site du Mémorial de la Shoah.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- ⚡ Les origines du conflit

- 👤 Hitler et le nazisme

- ⚔️ La Blitzkrieg

- 🇫🇷 La défaite de la France en 1940

- ⚖️ Vivre sous l’Occupation

- ✊ Résistance et collaboration

- 🏙️ La bataille de Stalingrad

- 🌊 La guerre dans le Pacifique

- ⚓ Le Débarquement de 1944

- 🕊️ La Libération de la France

- 🕯️ La Shoah

- ☢️ Les bombes atomiques

- 🏁 La fin de la guerre

- 🌐 Les conséquences mondiales

- 🏛️ La création de l’ONU

- ❄️ Vers la Guerre froide

- 🕰️ Les mémoires de la guerre

- 🔎 Pourquoi en parler encore aujourd’hui ?

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

Prêt pour ce voyage à travers l’histoire ? Plongeons dans la première étape : les origines de la guerre.

⚡ Les origines de la Seconde Guerre mondiale

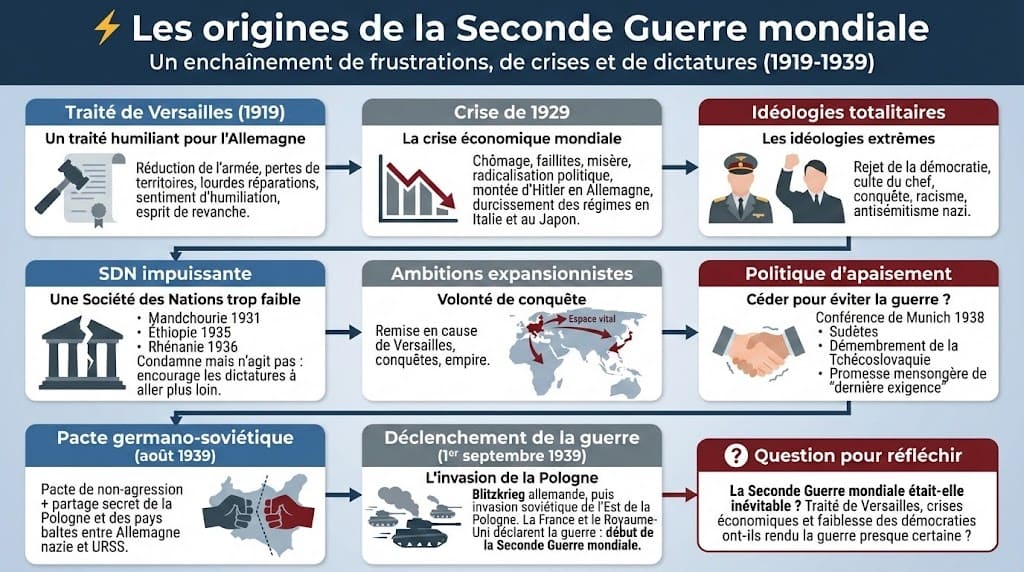

La Seconde Guerre mondiale ne surgit pas par hasard en 1939. Elle est le résultat d’un enchaînement d’événements, de frustrations et d’idéologies radicales. Pour bien comprendre, il faut remonter aux lendemains de la Première Guerre mondiale. L’Europe sort traumatisée, ruinée, et un traité va semer des rancunes durables : le traité de Versailles.

Un traité humiliant pour l’Allemagne

Signé en 1919, le traité de Versailles impose des conditions très dures à l’Allemagne. Le pays doit réduire son armée, céder des territoires, et surtout payer d’immenses réparations. Beaucoup d’Allemands vivent cela comme une humiliation. Cette blessure nationale va nourrir un sentiment de revanche. Hitler saura l’exploiter à la perfection, comme tu le verras dans la partie suivante sur Hitler et le nazisme.

La crise économique mondiale

La situation empire avec la crise économique de 1929. Le chômage explose, les banques ferment, et la misère s’installe dans de nombreux pays. En Allemagne, la crise favorise l’ascension d’Hitler. En Italie, Mussolini (déjà au pouvoir depuis 1922) et au Japon, les régimes se durcissent et se tournent vers une économie de guerre.

Les idéologies totalitaires

Les années 1930 voient la montée des idéologies extrêmes. Le fascisme italien, le nazisme allemand et le militarisme japonais rejettent la démocratie. Ils exaltent la nation, prônent la conquête, et désignent des ennemis à combattre. Dans le cas du nazisme, cette idéologie inclut un racisme violent, centré sur l’antisémitisme. Ces mouvements séduisent car ils offrent des réponses simples à des problèmes complexes.

Une Société des Nations impuissante

Face à ces tensions, la Société des Nations (SDN), créée après 1919 pour préserver la paix, se montre incapable d’agir. Elle condamne les agressions, mais n’a ni armée ni moyens coercitifs. Ainsi, le Japon envahit la Mandchourie en 1931 sans réaction efficace. Mussolini attaque l’Éthiopie en 1935. L’Allemagne remilitarise la Rhénanie en 1936. Chaque fois, la communauté internationale proteste… sans agir. Cette faiblesse encourage les dictatures à aller plus loin.

Les ambitions expansionnistes

L’Allemagne nazie veut briser Versailles, annexer des territoires et créer un « espace vital » à l’Est. L’Italie fasciste rêve d’un nouvel empire romain. Le Japon, déjà en guerre en Chine depuis 1937, veut dominer l’Asie. Ces ambitions convergent : elles menacent directement l’équilibre mondial. Les démocraties, comme la France et le Royaume-Uni, hésitent à s’opposer frontalement. Beaucoup d’hommes politiques veulent éviter à tout prix une nouvelle guerre, d’où leur politique d’apaisement.

La politique d’apaisement

En 1938, Hitler revendique les Sudètes, région de Tchécoslovaquie peuplée d’Allemands. La conférence de Munich réunit Hitler, Mussolini, Chamberlain et Daladier. La Tchécoslovaquie n’est même pas invitée. Résultat : les démocraties acceptent le démembrement du pays pour éviter la guerre. Hitler promet que c’est sa « dernière exigence ». Moins d’un an plus tard, il annexe toute la Bohême-Moravie. L’illusion d’une paix négociée s’effondre.

Le pacte germano-soviétique

L’Europe retient son souffle en août 1939. Hitler et Staline signent un pacte de non-agression, appelé pacte germano-soviétique. Officiellement, les deux dictateurs s’engagent à ne pas s’attaquer. En secret, ils se partagent la Pologne et les pays baltes. Ce pacte choque, car le nazisme et le communisme semblaient irréconciliables. Mais chacun y trouve son intérêt : Hitler sécurise son flanc Est avant d’attaquer la Pologne, Staline gagne du temps et des territoires.

L’invasion de la Pologne : le déclencheur

Le 1er septembre 1939, l’armée allemande envahit la Pologne en appliquant sa tactique de Blitzkrieg. Deux jours plus tard, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l’Allemagne. La Seconde Guerre mondiale vient de commencer. Quelques semaines après, l’URSS envahit à son tour l’Est de la Pologne, conformément au pacte signé avec Hitler.

Des tensions mondiales

Si la guerre démarre en Europe, le contexte est mondial. Le Japon est déjà en guerre contre la Chine depuis 1937. Les ambitions impériales se rejoignent et annoncent un conflit planétaire. Les États-Unis, encore isolationnistes, observent avec inquiétude. Mais ils finiront par entrer en guerre après Pearl Harbor, un événement que nous verrons dans la partie sur la guerre dans le Pacifique.

Un enchaînement inévitable ?

Beaucoup d’historiens débattent : la Seconde Guerre mondiale était-elle évitable ? Certains soulignent que le traité de Versailles a semé les germes de la revanche. D’autres insistent sur l’échec des démocraties à s’opposer fermement aux dictateurs. Quoi qu’il en soit, en septembre 1939, l’engrenage est lancé. Le monde bascule dans une guerre totale.

Un enchaînement fatal de frustrations et de crises qui mène le monde à la guerre en 1939. 📸 Image créée pour reviserhistoire.fr

Dans la partie suivante, nous allons plonger dans le cœur du nazisme, comprendre qui était Hitler, comment il a conquis le pouvoir et pourquoi son idéologie a conduit l’Allemagne et l’Europe dans la guerre.

👤 Hitler et le nazisme

Impossible de comprendre la Seconde Guerre mondiale sans se pencher sur Hitler et le nazisme. L’idéologie nazie, violente et raciste, a façonné la politique allemande des années 1930. Elle a mené au déclenchement du conflit et à la mise en place d’un système de persécution sans précédent. Mais comment Hitler est-il arrivé au pouvoir, et pourquoi son discours a-t-il trouvé un tel écho ?

Un contexte favorable à la montée d’Hitler

Dans les années 1920, l’Allemagne vit une crise profonde. L’humiliation du traité de Versailles, l’hyperinflation, puis la crise économique mondiale plongent le pays dans la misère. Les partis traditionnels apparaissent incapables d’apporter des solutions. C’est dans ce contexte qu’Hitler et son parti, le NSDAP, séduisent par un discours radical : restaurer la grandeur allemande, désigner des coupables (Juifs, communistes, démocraties), et promettre un avenir radieux. La propagande nazie joue sur l’émotion et la peur, exactement ce que des millions d’Allemands veulent entendre.

La conquête du pouvoir

En 1933, Hitler est nommé chancelier. Très vite, il transforme la République de Weimar en dictature. L’incendie du Reichstag lui permet d’éliminer ses opposants politiques. La loi des pleins pouvoirs lui donne un pouvoir absolu. En quelques mois, les libertés sont supprimées, la presse muselée, les syndicats interdits. L’Allemagne devient un État totalitaire, contrôlé jusque dans les détails de la vie quotidienne. Comme tu le verras dans la partie sur Résistance et collaboration, cette emprise idéologique influencera aussi les sociétés occupées.

Les piliers de l’idéologie nazie

Le nazisme repose sur trois idées centrales. D’abord, le racisme biologique : Hitler affirme qu’il existe des « races supérieures » et que les Allemands appartiennent à une prétendue race aryenne. Ensuite, l’antisémitisme radical : les Juifs sont accusés de tous les maux, de la défaite de 1918 à la crise économique. Enfin, l’expansionnisme : l’Allemagne doit conquérir un Lebensraum (« espace vital ») à l’Est, au détriment des peuples slaves considérés comme inférieurs. Ces idées sont martelées dans les discours, les journaux, les films et même les manuels scolaires.

La propagande et le contrôle des esprits

Le régime nazi sait manier la propagande. Joseph Goebbels, ministre de la Propagande, contrôle la radio, le cinéma et la presse. Les films de Leni Riefenstahl glorifient le régime. Les grands rassemblements de Nuremberg impressionnent les foules. Les enfants sont enrôlés dans les Jeunesses hitlériennes pour apprendre la loyauté au Führer. Même les loisirs sont organisés par l’État, avec la force par la joie (Kraft durch Freude). Cette propagande vise à façonner une société entièrement dévouée à Hitler.

La terreur et la répression

Le régime nazi ne repose pas seulement sur l’adhésion, mais aussi sur la peur. La Gestapo (police secrète) traque les opposants. Les camps de concentration, comme Dachau ouvert dès 1933, enferment communistes, syndicalistes, homosexuels, témoins de Jéhovah et bien d’autres. La terreur est omniprésente. Chacun sait qu’une critique du régime peut conduire à l’arrestation. Cette répression massive écrase toute résistance intérieure dans les années 1930.

L’économie et la préparation à la guerre

Le chômage diminue spectaculairement, mais cette réussite est artificielle : elle repose sur le réarmement massif, l’exclusion des femmes et des Juifs des statistiques, et un endettement colossal. L’économie est mise au service de la guerre. Les usines produisent des armes à un rythme effréné. Les scientifiques développent de nouvelles technologies militaires. Tout est orienté vers la revanche et la conquête. En secret, l’Allemagne prépare déjà la guerre, malgré l’interdiction du traité de Versailles.

De l’antisémitisme aux persécutions

Dès 1933, les Juifs sont exclus de la fonction publique, puis de nombreuses professions. Les lois de Nuremberg, en 1935, interdisent les mariages mixtes et définissent qui est « juif » selon des critères raciaux. En 1938, la Nuit de cristal marque une étape : des synagogues sont incendiées, des commerces pillés, des milliers de Juifs arrêtés. Cette violence annonce la catastrophe à venir, que tu retrouveras dans la partie sur la Shoah.

Un culte du chef absolu

Le nazisme repose aussi sur le culte du Führer. Hitler est présenté comme infaillible, un guide quasi messianique. Ses portraits sont partout, ses discours radiodiffusés mobilisent des millions d’auditeurs. Dans les écoles, les élèves apprennent à l’adorer. Cette personnalisation du pouvoir permet au régime de justifier toutes ses décisions, même les plus brutales, comme des « volontés du Führer ».

Un projet de conquête mondiale

Hitler n’a jamais caché ses ambitions. Dans Mein Kampf, écrit en prison en 1924, il annonce son programme : détruire le communisme, anéantir les Juifs et conquérir l’Est. Beaucoup d’hommes politiques étrangers n’ont pas pris ce texte au sérieux. Pourtant, il servira de feuille de route. Le nazisme est donc bien plus qu’un régime autoritaire : c’est une idéologie de guerre et d’extermination.

Pourquoi Hitler a-t-il séduit ?

Certains Allemands ont suivi Hitler par conviction. D’autres par opportunisme, peur ou conformisme. La promesse d’emploi et de grandeur retrouvée a séduit des millions de citoyens. La propagande a façonné les esprits. La terreur a réduit au silence ceux qui s’opposaient. Résultat : un régime solidement installé, prêt à plonger l’Europe dans le chaos. Comme tu le verras plus loin dans le Débarquement de 1944, cette idéologie entraînera une guerre totale qui mobilisera toutes les forces alliées pour en venir à bout.

Comment la démocratie allemande a basculé vers la dictature nazie. 📸 Image créée pour reviserhistoire.fr

Dans la partie suivante, nous allons analyser une arme nouvelle qui a permis aux nazis de remporter leurs premières victoires éclairs : la Blitzkrieg.

⚔️ La Blitzkrieg : la guerre-éclair

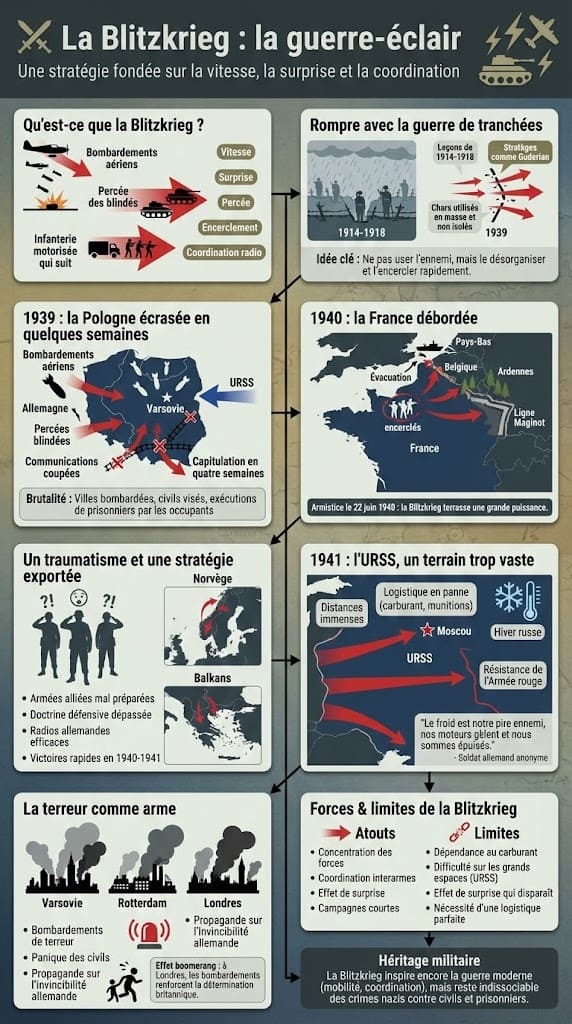

La Seconde Guerre mondiale bouleverse l’art de la guerre avec une innovation majeure : la Blitzkrieg, ou « guerre-éclair ». Cette stratégie repose sur la vitesse, la surprise et la coordination entre blindés, aviation et infanterie. Conçue pour éviter l’enlisement sanglant de 1914-1918, elle donne à l’Allemagne des victoires spectaculaires dès 1939. Mais elle connaît aussi des limites, que l’on découvre au fil du conflit.

Une réponse aux échecs de 1914-1918

La Première Guerre mondiale avait été marquée par la guerre de tranchées, avec des fronts figés et des pertes immenses. Les stratèges allemands, comme Heinz Guderian, tirent la leçon : il faut un mode de guerre rapide, mobile, qui brise la ligne ennemie et exploite la percée. La Blitzkrieg s’appuie sur une arme nouvelle : le char, non pas utilisé isolément, mais en masse, accompagné par l’aviation et suivi par l’infanterie motorisée.

« Ce n’est pas le char seul qui décide, mais le char soutenu par l’avion et suivi de l’infanterie. » – Heinz Guderian, théoricien de la Blitzkrieg

Le premier essai : la Pologne en 1939

Le 1er septembre 1939, l’armée allemande envahit la Pologne. Les bombardements aériens frappent dès l’aube Varsovie, Cracovie et des nœuds ferroviaires. Puis les blindés percent les lignes polonaises et progressent à grande vitesse. Les communications sont coupées, l’armée polonaise est encerclée avant de pouvoir se réorganiser. En seulement quatre semaines, la Pologne est écrasée. L’URSS, fidèle au pacte germano-soviétique, attaque à son tour par l’Est le 17 septembre. La rapidité de l’effondrement polonais stupéfie l’Europe.

« Les avions descendaient comme des rapaces sur nos colonnes de réfugiés. Nous marchions au milieu de morts et de blessés, sans même comprendre ce qui arrivait. » – Témoignage d’une civile polonaise, septembre 1939

Cette première campagne prouve l’efficacité de la Blitzkrieg. Mais elle révèle aussi sa brutalité : villes bombardées, civils pris pour cibles, milliers de prisonniers exécutés par la Wehrmacht et bientôt par le NKVD soviétique.

Mai 1940 : la France balayée en six semaines

La France, forte d’une armée considérée comme la meilleure d’Europe, croit être protégée par la ligne Maginot. Pourtant, l’offensive allemande du 10 mai 1940 surprend tout le monde. Tandis que les Pays-Bas et la Belgique sont attaqués pour détourner l’attention, les divisions blindées de Guderian foncent dans les Ardennes, jugées infranchissables. En quelques jours, elles atteignent Sedan puis la Manche. L’armée française et le corps expéditionnaire britannique sont encerclés.

L’évacuation de Dunkerque permet de sauver plus de 300 000 soldats alliés, mais la France, désorganisée, s’effondre. Le 22 juin 1940, elle signe l’armistice. La Blitzkrieg vient de terrasser une grande puissance en six semaines. Cette défaite entraîne l’Occupation, la division du territoire et la collaboration, que tu retrouveras dans la partie sur Résistance et collaboration.

« Nous pensions tenir, mais les chars ennemis passaient partout. L’ordre, la vitesse, tout cela nous a écrasés. » – Journal d’un soldat français, mai 1940

Un choc pour les Alliés

Pour les Britanniques et les Français, la Blitzkrieg est un traumatisme. Les armées alliées, encore organisées selon des schémas défensifs hérités de 1918, ne comprennent pas comment réagir à ces percées rapides. Les radios allemandes, utilisées pour coordonner blindés et avions, donnent un avantage décisif. Les Alliés doivent alors réinventer leurs propres méthodes de combat.

La Blitzkrieg étendue à l’Europe

Après la France, la Blitzkrieg est utilisée en Norvège (1940), en Grèce et en Yougoslavie (1941). Chaque fois, les offensives rapides, combinant blindés et aviation, surprennent et écrasent les armées adverses. Mais ces victoires s’accompagnent d’une extension des territoires à occuper, ce qui mobilise de plus en plus de troupes et fragilise l’équilibre stratégique allemand.

L’opération Barbarossa : quand la Blitzkrieg échoue

Le 22 juin 1941, Hitler lance l’invasion de l’URSS : trois millions de soldats, 3 500 chars, 2 700 avions. L’offensive surprend Staline, malgré de nombreux avertissements. Minsk, Kiev et Smolensk tombent. Des millions de soldats soviétiques sont capturés. Mais dès octobre, les limites apparaissent. Le ravitaillement ne suit pas, les distances sont immenses, et l’hiver russe gèle les blindés. Moscou résiste, et l’Armée rouge contre-attaque. La Blitzkrieg, pensée pour une campagne de quelques mois, se brise contre la réalité d’une guerre longue.

« Nous n’avions jamais vu un tel froid. Les moteurs gelaient, nos bottes se déchiraient, et les Russes continuaient d’arriver. » – Souvenir d’un soldat allemand sur le front de Moscou, hiver 1941

Un effet psychologique redoutable

La Blitzkrieg ne se limite pas à une tactique militaire. Elle est aussi psychologique. Les bombardements sur Varsovie, Rotterdam ou Londres (lors du Blitz de 1940) visent à terroriser les civils. Les images des villes en flammes circulent dans la presse et servent de propagande. Goebbels les présente comme la preuve de l’invincibilité allemande. Pourtant, cet effet peut se retourner contre l’Allemagne : les bombardements de Londres renforcent la détermination britannique, comme Churchill le rappelle dans ses discours.

Les limites stratégiques

La Blitzkrieg dépend d’une logistique parfaite : carburant, munitions, routes praticables. Elle réussit sur des pays petits ou moyens, mais échoue face à un territoire immense comme l’URSS. Elle exige aussi un effet de surprise, qui disparaît dès que l’adversaire s’adapte. C’est ce que font les Soviétiques après 1942, et les Américains lors du Débarquement de Normandie, où ils utilisent une guerre mécanisée moderne.

Un héritage militaire

La Blitzkrieg inspire encore aujourd’hui les stratégies militaires : concentration des forces, rapidité, coordination interarmes. Mais elle reste indissociable des crimes nazis : massacres de civils, exécutions de prisonniers, destructions massives. Elle illustre la puissance d’une innovation militaire… et son utilisation au service d’une idéologie meurtrière.

La stratégie militaire de la surprise et de la vitesse qui a permis les victoires allemandes de 1939-1940. 📸 Image créée pour reviserhistoire.fr

Dans la partie suivante, nous allons analyser la conséquence directe de cette stratégie sur l’Europe de l’Ouest : l’effondrement de la France en 1940.

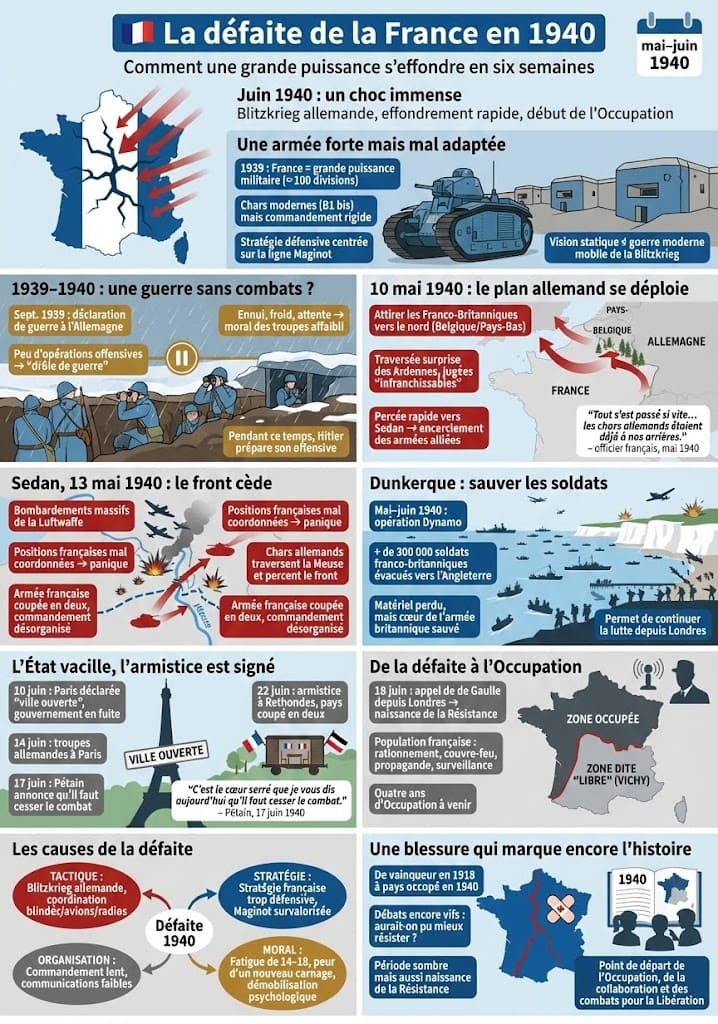

🇫🇷 La défaite de la France en 1940

La chute de la France en juin 1940 reste un choc immense dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. En six semaines, l’armée française, réputée puissante, s’effondre face à la Blitzkrieg allemande. Cet épisode marque l’entrée dans l’Occupation, la division du pays et une crise nationale profonde. Mais comment expliquer une défaite si rapide ?

Une armée puissante en apparence

En 1939, la France est considérée comme l’une des grandes puissances militaires mondiales. Elle dispose d’environ 100 divisions, dont certaines très bien équipées. Ses chars, comme le B1 bis, sont parmi les plus solides d’Europe. Mais l’armée souffre de lourdeurs. Sa stratégie est défensive, centrée sur la ligne Maginot, une fortification construite à la frontière allemande. On pense ainsi éviter une invasion directe. Mais cette vision statique ne correspond pas à la guerre moderne.

La drôle de guerre

Après la déclaration de guerre à l’Allemagne en septembre 1939, les armées françaises et britanniques restent immobiles. Cette période, appelée la « drôle de guerre », dure jusqu’au printemps 1940. Peu d’opérations sont lancées. Cette inaction contraste avec l’agressivité allemande et laisse le temps à Hitler de préparer son offensive. Le moral des soldats français s’en trouve affecté : l’ennui, le froid, l’attente minent les troupes.

Le plan allemand : l’offensive de mai 1940

Le 10 mai 1940, l’Allemagne lance son attaque. Le plan est ingénieux : attaquer d’abord la Belgique et les Pays-Bas pour attirer l’armée franco-britannique au nord. Pendant ce temps, l’essentiel des forces allemandes traverse les Ardennes, jugées infranchissables. Cette percée surprise permet aux blindés d’atteindre Sedan, puis de foncer vers la Manche. En quelques jours, les armées alliées sont prises en tenaille.

« Tout s’est passé si vite. On nous disait que les Ardennes étaient sûres, et soudain les chars allemands étaient déjà à nos arrières. » – Témoignage d’un officier français, mai 1940

La percée de Sedan

Le point décisif se situe à Sedan, le 13 mai. L’aviation allemande bombarde intensivement les positions françaises, semant la panique. Les troupes, mal coordonnées, cèdent face à l’offensive. Les divisions blindées allemandes traversent la Meuse et percent le front. À partir de là, la Blitzkrieg s’emballe : les chars avancent sans attendre l’infanterie, exploitant la confusion. L’armée française, coupée en deux, perd son unité de commandement.

Dunkerque : l’évacuation miraculeuse

Encerclées dans le nord, les forces britanniques et une partie de l’armée française se retrouvent piégées près de Dunkerque. Entre le 26 mai et le 4 juin 1940, une opération d’évacuation extraordinaire est lancée : Dynamo. Des centaines de navires militaires et civils traversent la Manche. Plus de 300 000 soldats parviennent à rejoindre l’Angleterre. Si le matériel est perdu, cette opération permet de sauver le cœur de l’armée britannique, qui pourra continuer la lutte depuis Londres.

L’effondrement politique

À Paris, le gouvernement est déboussolé. Le 10 juin, la capitale est déclarée ville ouverte pour éviter sa destruction. Le 14 juin, les Allemands défilent sur les Champs-Élysées. Le 17 juin, le maréchal Pétain, figure héroïque de 1917, annonce qu’il faut cesser le combat. Le 22 juin, l’armistice est signé à Rethondes, dans le même wagon où l’Allemagne avait capitulé en 1918. Le symbole est terrible. Le pays est coupé en deux : au nord et à l’ouest, la zone occupée ; au sud, un régime dit « libre » installé à Vichy, mais soumis à l’Allemagne.

« C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat. » – Philippe Pétain, 17 juin 1940

Un pays divisé

La défaite ne signifie pas la fin des combats pour tous. Le général de Gaulle refuse l’armistice. Le 18 juin, depuis Londres, il lance son célèbre appel à poursuivre la lutte. C’est le point de départ de la Résistance. Mais sur le sol français, la population doit désormais vivre sous l’Occupation : rationnement, couvre-feu, propagande, surveillance. Cette situation va durer quatre ans.

Pourquoi une telle défaite ?

Les historiens avancent plusieurs explications. D’abord, la supériorité tactique allemande, avec la Blitzkrieg. Ensuite, les erreurs françaises : une stratégie trop défensive, une mauvaise coordination, des généraux dépassés par la guerre moderne. La faiblesse des communications a aussi joué un rôle majeur. Enfin, le moral : beaucoup de soldats et de civils ne voulaient pas revivre les horreurs de 1914-1918. Cette fatigue collective a facilité la capitulation.

Un traumatisme national

La défaite de 1940 laisse une blessure profonde. La France passe du statut de grande puissance victorieuse en 1918 à celui de pays occupé en 1940. Ce choc nourrit des débats qui durent encore aujourd’hui : aurait-on pu mieux résister ? Était-ce inévitable face à la Blitzkrieg ? En tout cas, cette défaite ouvre une période sombre, marquée par la collaboration, mais aussi par l’émergence de la Résistance, que tu retrouveras plus loin.

Comprendre l’effondrement militaire français de mai-juin 1940 : de la percée de Sedan à la partition du territoire. 📸 Image créée pour reviserhistoire.fr

Dans la partie suivante, nous allons voir ce que signifie vivre au quotidien sous l’Occupation allemande en France.

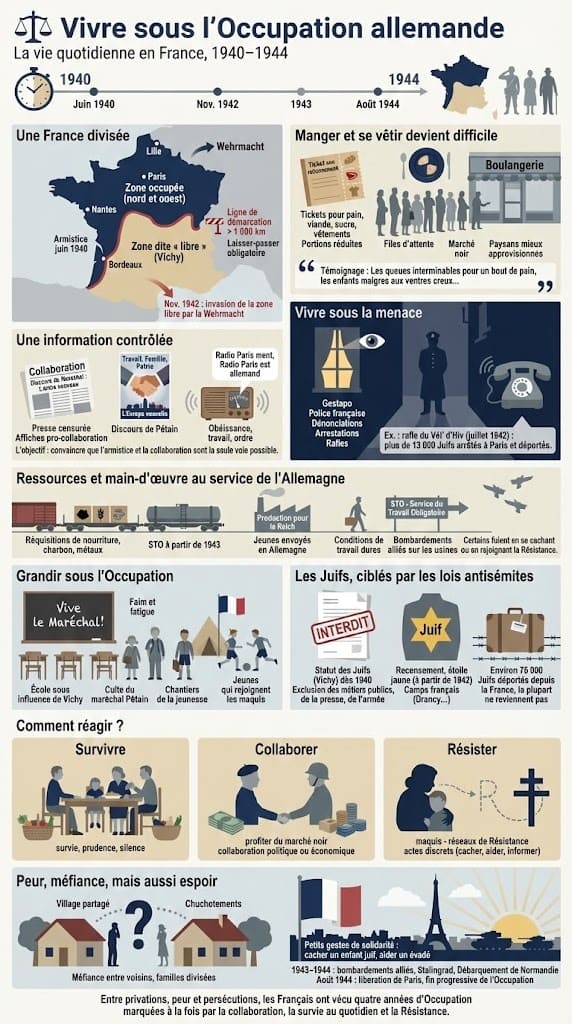

⚖️ Vivre sous l’Occupation allemande

De juin 1940 à août 1944, la France vit sous le joug allemand. L’armistice divise le pays : au nord et à l’ouest, une zone occupée par la Wehrmacht ; au sud, la « zone libre », dirigée par le régime de Vichy, mais en réalité sous surveillance de Berlin. La vie quotidienne des Français change brutalement : privations, peur, propagande. Mais aussi espoir et résistance pour certains.

Une France coupée en deux

La carte de l’armistice de juin 1940 sépare la France en deux. La ligne de démarcation, longue de plus de 1 000 km, coupe familles et régions. Pour la franchir, il faut un laisser-passer. Les Allemands contrôlent les grandes villes : Paris, Lille, Nantes, Bordeaux. La zone libre, dirigée par Pétain à Vichy, conserve une apparente autonomie mais collabore avec l’occupant. Après novembre 1942, même cette zone est envahie par la Wehrmacht.

Les restrictions et le rationnement

Très vite, la vie devient difficile. Le ravitaillement est contrôlé. Chaque Français reçoit des tickets de rationnement pour acheter pain, viande, sucre, vêtements. Les files d’attente devant les magasins s’allongent. Les produits manquent, les portions sont réduites. Le marché noir se développe : on y trouve des denrées rares, mais à des prix exorbitants. Les paysans, mieux lotis, échangent parfois nourriture contre objets de valeur.

« Nous faisions la queue pendant des heures pour quelques grammes de beurre. Les enfants grandissaient maigres, les repas étaient sans cesse réduits. » – Témoignage d’une mère de famille, Paris, 1942

La propagande omniprésente

Dans la zone occupée comme dans la zone libre, la propagande est partout. Les journaux sont contrôlés. Les affiches vantent l’amitié franco-allemande ou dénoncent les ennemis (Juifs, communistes, résistants). À la radio, les discours de Pétain valorisent le « redressement national » et appellent à l’obéissance. L’objectif est clair : convaincre les Français que l’armistice est une chance et que la collaboration est la seule voie possible.

La surveillance et la peur

La Gestapo et la police française traquent opposants et résistants. Les dénonciations se multiplient : un voisin jaloux, un commerçant rancunier, un collègue trop curieux. Être accusé de cacher un juif ou un résistant peut conduire à l’arrestation. Les rafles se multiplient, comme celle du Vél’ d’Hiv en juillet 1942 à Paris, où plus de 13 000 Juifs sont arrêtés par la police française avant d’être déportés. La peur règne dans chaque foyer.

Les réquisitions et le Service du travail obligatoire

Les Allemands pillent les ressources françaises : nourriture, charbon, métaux, machines. À partir de 1943, le Service du travail obligatoire (STO) envoie de force des jeunes Français travailler en Allemagne. Beaucoup tentent d’y échapper en se cachant ou en rejoignant la Résistance. Mais ceux qui partent vivent des conditions très dures, dans des usines allemandes bombardées par les Alliés.

Le quotidien des enfants et des jeunes

Les enfants grandissent avec la faim et la peur. Les écoles fonctionnent, mais les programmes sont modifiés pour glorifier Pétain. Les chants patriotiques remplacent parfois les leçons. Les jeunes sont encadrés par des mouvements comme les Chantiers de la jeunesse, créés par Vichy, censés inculquer discipline et obéissance. Mais certains choisissent une autre voie : ils rejoignent les maquis et deviennent résistants.

Les persécutions contre les Juifs

Dès 1940, les lois antisémites de Vichy excluent les Juifs des métiers publics, de l’armée, de la presse. Ils doivent se faire recenser et porter l’étoile jaune à partir de 1942. Beaucoup sont arrêtés, envoyés dans les camps français comme Drancy, puis déportés vers Auschwitz. Sur les 330 000 Juifs vivant en France en 1940, environ 76 000 seront déportés. La majorité ne reviendra pas. Ces drames sont liés à la politique antisémite nazie, expliquée plus loin dans la partie sur la Shoah.

Résignation, adaptation ou résistance ?

Face à l’Occupation, les attitudes sont variées. Beaucoup de Français cherchent avant tout à survivre : nourrir leur famille, échapper aux rafles. D’autres s’adaptent et profitent même de la situation, en collaborant avec les Allemands. Mais certains refusent et s’engagent dans la Résistance. Comme nous le verrons dans la suite sur Résistance et collaboration, cette minorité courageuse va jouer un rôle décisif dans la libération du pays.

Un climat de méfiance

L’Occupation divise les familles, les villages, les communautés. La peur d’être dénoncé mine les relations. Certains Français se taisent pour protéger leurs proches. D’autres choisissent de résister en silence : cacher un enfant juif, aider un prisonnier évadé, transmettre un message. Ces gestes discrets montrent que, malgré la peur, la solidarité existe encore.

L’espoir de la Libération

À partir de 1943, les bombardements alliés sur les villes françaises montrent que la guerre approche de son dénouement. Les nouvelles venues de la bataille de Stalingrad, puis du Débarquement de Normandie, redonnent espoir. Malgré les privations et la répression, les Français attendent avec impatience la fin de l’Occupation. Quand Paris est libéré en août 1944, une foule immense acclame les résistants et les troupes alliées. La souffrance de quatre années semble enfin trouver une issue.

Entre privations, peur et propagande : le quotidien difficile des Français. 📸 Image créée pour reviserhistoire.fr

Dans la partie suivante, nous allons explorer plus en détail les attitudes contrastées des Français entre Résistance et collaboration.

✊ Résistance et collaboration

Entre 1940 et 1944, la France occupée est traversée par deux attitudes opposées : la collaboration avec l’occupant nazi et la Résistance. Ce clivage a marqué durablement la société française, car il a divisé familles, villages et institutions. Comprendre cette dualité, c’est saisir toute la complexité de la vie sous l’Occupation.

La collaboration officielle : le régime de Vichy

Dès l’armistice de juin 1940, le maréchal Pétain met en place à Vichy un régime autoritaire. Officiellement, il veut protéger les Français en coopérant avec l’Allemagne. Mais en réalité, le régime va bien plus loin. Il adopte de lui-même des lois antisémites, livre des réfugiés aux nazis, et participe activement aux rafles. Le slogan « Travail, Famille, Patrie » remplace la devise républicaine. Les libertés sont supprimées, et la propagande glorifie le maréchal comme le « sauveur » du pays.

« La France, livrée à elle-même, a choisi la voie de la collaboration. » – Déclaration de Pétain, octobre 1940

Cette politique choque une partie de la population, mais séduit aussi ceux qui espèrent maintenir une certaine stabilité face au chaos.

La collaboration économique et policière

La collaboration ne se limite pas à la politique. Des industriels et des entreprises françaises travaillent pour l’économie de guerre allemande, en produisant armes, véhicules ou uniformes. La police française, quant à elle, participe aux rafles et aux arrestations de résistants ou de Juifs. La rafle du Vél’ d’Hiv en 1942 en est l’exemple le plus marquant : ce sont des policiers français qui arrêtent des milliers de familles juives à Paris, avant leur déportation vers Auschwitz.

La collaboration idéologique

Certains Français adhèrent sincèrement à l’idéologie nazie. Des journaux comme Je suis partout ou des partis comme le Parti populaire français de Jacques Doriot prônent l’antisémitisme et l’alignement avec l’Allemagne. Des volontaires français s’engagent même dans la Waffen-SS pour combattre sur le front de l’Est. Cette collaboration idéologique reste minoritaire, mais elle illustre l’adhésion d’une partie de la société à la logique nazie.

Les débuts de la Résistance

Dès l’été 1940, certains refusent l’armistice. Le général de Gaulle, depuis Londres, appelle à poursuivre le combat le 18 juin. Sur le sol français, des petits groupes se forment pour distribuer des tracts, publier des journaux clandestins ou collecter des renseignements. Ce sont les débuts de la Résistance intérieure. Au départ, ces actions semblent dérisoires face à la puissance allemande, mais elles incarnent un esprit de refus.

Les formes de Résistance

La Résistance prend de multiples formes. Il y a la résistance civile : cacher des enfants juifs, transmettre des informations, refuser le STO. Et il y a la résistance armée : les maquisards, installés dans les montagnes ou les forêts, mènent des sabotages, attaquent des convois, tendent des embuscades. Les réseaux, comme le mouvement Combat de Jean Moulin, organisent des actions coordonnées. La radio de Londres diffuse des messages codés, qui guident les résistants avant les opérations alliées.

« Chaque fois qu’un train saute, c’est un souffle de liberté. » – Témoignage d’un résistant du maquis du Vercors

Le rôle de Jean Moulin

Envoyé par de Gaulle, Jean Moulin réussit à unifier les différents mouvements de Résistance en 1943 avec la création du Conseil national de la Résistance (CNR). Cette unité permet de mieux préparer l’action au moment du Débarquement. Son arrestation et sa mort sous la torture en font une figure emblématique du sacrifice pour la liberté.

Les risques de la Résistance

S’engager dans la Résistance, c’est risquer sa vie. Être arrêté par la Gestapo signifie souvent la torture, la déportation ou l’exécution. Beaucoup de résistants meurent sans voir la Libération. Mais leur courage a contribué à affaiblir l’occupant et à préparer le terrain pour le retour des Alliés en 1944. Leurs actions montrent qu’une partie des Français n’a jamais accepté la défaite.

Une société fracturée

La France de 1940-1944 est profondément divisée. Une minorité collabore activement. Une minorité résiste. La majorité, elle, essaie de survivre au jour le jour, sans prendre de risques, mais aussi sans forcément soutenir l’ennemi. Cette « zone grise » représente la complexité de l’époque. Il est facile de juger après coup, mais sur le moment, la peur et la nécessité de protéger ses proches guidaient les choix.

La Libération et l’épuration

Quand la France est libérée en 1944, la Résistance est célébrée comme l’incarnation du patriotisme. Mais la question de la collaboration provoque des règlements de comptes. Des procès sont organisés, des exécutions sommaires aussi. On estime que 9 000 collaborateurs furent tués à la Libération. Pétain est jugé et condamné à mort, peine commuée en prison à vie. Le pays cherche à tourner la page, mais les blessures restent ouvertes.

Résistance et mémoire

Après 1945, la Résistance devient un mythe fondateur de la nouvelle France. De Gaulle insiste sur « une France résistante », pour restaurer l’honneur national. Mais les débats sur la collaboration, notamment sur le rôle de Vichy dans la déportation des Juifs, ressurgiront plus tard, dans les années 1970-1990. Aujourd’hui encore, la mémoire de cette époque nourrit de nombreuses recherches et débats.

Deux chemins opposés : collaborer avec l’occupant ou résister pour libérer le pays. 📸 Image créée pour reviserhistoire.fr

Dans la partie suivante, nous allons plonger dans un moment décisif du front de l’Est : la bataille de Stalingrad, où la machine de guerre allemande connaît un premier grand revers.

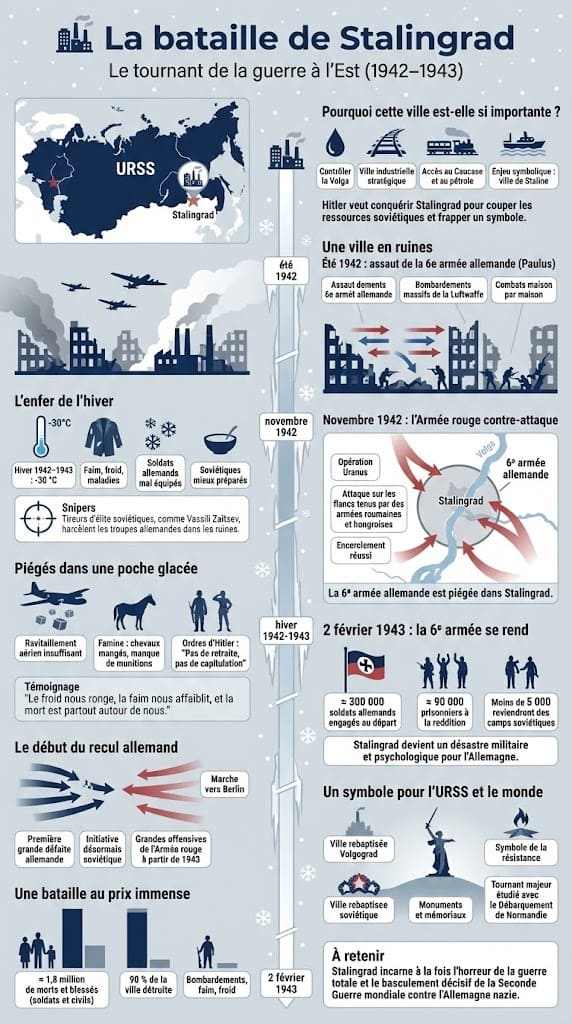

🏙️ La bataille de Stalingrad

La bataille de Stalingrad, qui se déroule entre l’été 1942 et février 1943, est l’un des épisodes les plus marquants de la Seconde Guerre mondiale. Elle oppose l’armée allemande et ses alliés à l’Armée rouge soviétique dans une lutte acharnée pour le contrôle d’une ville située sur la Volga. Ce combat titanesque marque le tournant décisif de la guerre de l’Allemagne nazie et symbolise le basculement de la guerre.

Pourquoi Stalingrad ?

En 1942, Hitler veut relancer l’offensive à l’Est. Son objectif : s’emparer du Caucase et de ses champs pétrolifères. Mais avant cela, il doit sécuriser Stalingrad, ville industrielle et nœud de communication sur la Volga. Pour Hitler, conquérir une ville qui porte le nom de Staline est aussi un enjeu symbolique. Il veut prouver la supériorité allemande en humiliant le dirigeant soviétique.

Une ville assiégée

En août 1942, la 6e armée allemande, commandée par le général Paulus, lance l’assaut. La Luftwaffe bombarde massivement la ville, transformant Stalingrad en ruines. Mais ces décombres offrent un avantage aux défenseurs soviétiques. Les combats deviennent urbains, maison par maison, rue par rue. Chaque usine, chaque immeuble devient un champ de bataille. Les soldats allemands avancent difficilement face à une résistance acharnée.

« Derrière la Volga, il n’y a plus de terre ! » – Ordre de Staline, exhortant ses troupes à tenir coûte que coûte

Les conditions inhumaines

L’hiver 1942-1943 transforme la bataille en enfer. Le froid est glacial, les températures descendent à -30 °C. Les soldats allemands, mal équipés, souffrent du gel, de la faim et des maladies. Les Soviétiques, mieux préparés, utilisent le climat à leur avantage. Dans les ruines, les snipers soviétiques comme Vassili Zaïtsev terrorisent les Allemands. Chaque jour apporte son lot de morts.

L’opération Uranus : l’encerclement allemand

En novembre 1942, l’Armée rouge lance une contre-offensive appelée opération Uranus. Plutôt que d’attaquer le centre de Stalingrad, les Soviétiques frappent les flancs, tenus par des armées roumaines et hongroises, moins bien équipées. L’encerclement est une réussite : la 6e armée allemande se retrouve piégée dans la ville. Hitler ordonne à Paulus de tenir, refusant toute retraite.

Une armée sacrifiée

Les Allemands espèrent un ravitaillement par voie aérienne, mais la Luftwaffe est incapable d’apporter assez de nourriture et de munitions. Les soldats meurent de faim, mangent leurs chevaux, brûlent leurs affaires pour se réchauffer. Les Soviétiques resserrent progressivement l’étau. Paulus demande l’autorisation de se rendre, mais Hitler refuse : « Pas de capitulation ! »

« Chaque jour, nous enterrions des camarades. La neige recouvrait les corps, mais l’odeur de la mort ne disparaissait jamais. » – Témoignage d’un soldat allemand encerclé

La capitulation de Paulus

Le 2 février 1943, après des semaines d’agonie, Paulus capitule avec ce qui reste de la 6e armée. Sur les 300 000 soldats allemands engagés, seuls 90 000 survivent à la capture, et moins de 5 000 reviendront vivants des camps soviétiques. La défaite est totale. Hitler, furieux, refuse d’abord d’accepter la reddition de son général. Stalingrad devient un désastre militaire et psychologique pour l’Allemagne.

Un tournant stratégique

Stalingrad est plus qu’une bataille : c’est un tournant. Pour la première fois, l’armée allemande subit une défaite majeure. L’initiative passe progressivement du côté soviétique. Dès 1943, l’Armée rouge mène des offensives massives, qui repousseront peu à peu les nazis jusqu’à Berlin. La bataille devient aussi un symbole pour les Alliés, montrant que l’Allemagne peut être vaincue.

Un coût humain effroyable

Le prix de la victoire est immense. On estime qu’environ 1,8 million de soldats et civils sont morts ou blessés durant la bataille. Les bombardements ont détruit 90 % de la ville. Des milliers de civils ont péri de faim ou sous les bombes. Mais pour l’URSS, la victoire justifie le sacrifice. Stalingrad entre dans la mémoire comme la preuve de la résistance soviétique.

La mémoire de Stalingrad

Après la guerre, Stalingrad (aujourd’hui Volgograd) devient un lieu de mémoire. Des monuments grandioses, comme la statue de « Mère-Patrie » brandissant son épée, commémorent la victoire. Dans la mémoire mondiale, Stalingrad symbolise la ténacité et le basculement de la guerre. Elle est souvent étudiée en parallèle avec le Débarquement de Normandie, car ces deux événements marquent le recul irréversible de l’Allemagne nazie.

L’enfer de Stalingrad marque le début du recul allemand à l’Est. 📸 Image créée pour reviserhistoire.fr

Dans la partie suivante, nous quitterons le front de l’Est pour explorer un autre théâtre majeur : la guerre dans le Pacifique, qui oppose le Japon aux États-Unis et à leurs alliés.

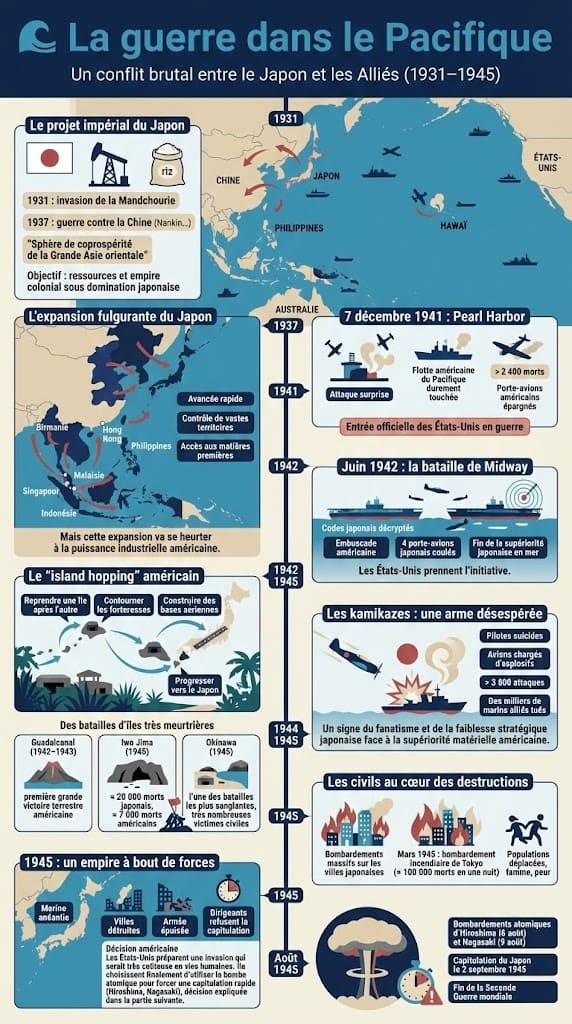

🌊 La guerre dans le Pacifique

Si l’Europe est ravagée par la Seconde Guerre mondiale, l’Asie et le Pacifique connaissent un conflit tout aussi brutal. Le Japon impérial, allié de l’Allemagne et de l’Italie, veut dominer la région. Face à lui, les États-Unis et leurs alliés vont mener une guerre longue et féroce, faite de batailles navales, d’îles fortifiées et d’affrontements sanglants. Ce front se terminera par l’usage d’une arme nouvelle et terrifiante : la bombe atomique.

Les ambitions japonaises

Le Japon est une puissance montante dès les années 1930. Son armée envahit la Mandchourie en 1931, puis la Chine en 1937, où des massacres comme celui de Nankin marquent les esprits. L’objectif est clair : contrôler les ressources de l’Asie et bâtir une « sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale ». En réalité, il s’agit d’un empire colonial sous domination japonaise. Cette expansion inquiète les États-Unis, qui possèdent des bases dans le Pacifique et soutiennent la Chine.

Pearl Harbor : le choc de 1941

Le 7 décembre 1941, le Japon frappe un coup spectaculaire : l’attaque surprise de la base américaine de Pearl Harbor, à Hawaï. En deux heures, la flotte américaine du Pacifique est gravement endommagée. Plus de 2 400 Américains sont tués. Mais les porte-avions, absents ce jour-là, échappent à la destruction. Cet événement pousse les États-Unis à entrer officiellement en guerre. Le président Roosevelt déclare : « 7 décembre 1941, une date qui restera marquée d’infamie. »

« Nous avons été réveillés par des explosions. Le ciel était noir de fumée, et les avions japonais tournaient au-dessus de nous comme des faucons. » – Témoignage d’un marin américain, Pearl Harbor

Les conquêtes japonaises

Après Pearl Harbor, le Japon avance rapidement. Il conquiert Hong Kong, les Philippines, la Malaisie, Singapour, la Birmanie, l’Indonésie. En quelques mois, son empire s’étend sur une immense partie de l’Asie et du Pacifique. Mais cette expansion va se heurter à la puissance industrielle et militaire américaine.

La bataille de Midway

En juin 1942, la bataille de Midway marque un tournant. Grâce au décryptage des codes japonais, la marine américaine tend une embuscade. En quelques jours, quatre porte-avions japonais sont coulés. Cette défaite brise l’élan du Japon, qui perd son avantage stratégique. Désormais, les Américains prennent l’initiative.

La stratégie du « saut d’île en île »

Les États-Unis adoptent une stratégie nouvelle : le « island hopping ». Il s’agit de reprendre une île après l’autre, en contournant les positions trop fortifiées. Chaque conquête permet d’installer une base aérienne pour avancer vers le Japon. Cette guerre d’îles est extrêmement dure : les soldats doivent affronter des défenses retranchées, des kamikazes, des jungles étouffantes et des plages minées.

Guadalcanal, Iwo Jima, Okinawa

Parmi les batailles les plus célèbres, Guadalcanal (1942-1943) est la première victoire terrestre des Américains contre le Japon. En 1945, la bataille d’Iwo Jima fait 20 000 morts japonais et 7 000 morts américains. La photo des Marines plantant le drapeau américain sur le mont Suribachi devient une image iconique. Puis vient Okinawa, l’un des affrontements les plus sanglants : 100 000 soldats japonais et des dizaines de milliers de civils trouvent la mort. Le Japon montre qu’il se battra jusqu’au bout.

« Les grottes regorgeaient de soldats prêts à mourir. Nous avancions mètre par mètre, sous les tirs incessants. » – Témoignage d’un Marine américain, Iwo Jima, 1945

Les kamikazes : mourir pour l’empereur

Face à la puissance américaine, le Japon développe une arme désespérée : les kamikazes. Ces pilotes se sacrifient en lançant leurs avions chargés d’explosifs sur les navires ennemis. Plus de 3 800 attaques kamikazes sont recensées, causant la mort de milliers de marins alliés. Ce fanatisme montre la détermination du Japon à résister jusqu’au bout, mais aussi son incapacité à rivaliser autrement avec la supériorité matérielle américaine.

La guerre totale

La guerre du Pacifique touche aussi les civils. Les villes japonaises subissent des bombardements massifs. En mars 1945, Tokyo est ravagée par un bombardement incendiaire qui tue environ 100 000 personnes en une nuit. Ces destructions préparent la décision la plus controversée de la guerre : l’usage de la bombe atomique, que tu retrouveras dans la partie sur les bombes atomiques.

Un front oublié en Europe ?

Pour les Européens, la guerre du Pacifique paraît lointaine. Pourtant, elle mobilise des millions de soldats et d’énormes ressources. Elle montre aussi la dimension mondiale du conflit : pendant que les Soviétiques se battent à Stalingrad et que les Alliés préparent le Débarquement, une autre guerre décisive se joue de l’autre côté de la planète.

Vers la fin : la question japonaise

En 1945, le Japon est exsangue. Ses villes sont détruites, sa marine anéantie, son armée épuisée. Mais ses dirigeants refusent de capituler. Les Américains préparent l’invasion des îles japonaises, une opération qui pourrait coûter des centaines de milliers de vies. C’est alors qu’ils décident d’utiliser l’arme atomique pour forcer une capitulation rapide. Nous verrons dans la suite comment cette décision va bouleverser le monde.

Un affrontement naval et aérien gigantesque entre l’Empire du Japon et les États-Unis. 📸 Image créée pour reviserhistoire.fr

Dans la partie suivante, nous allons revenir en Europe et examiner un moment décisif pour la libération : le Débarquement de Normandie en 1944.

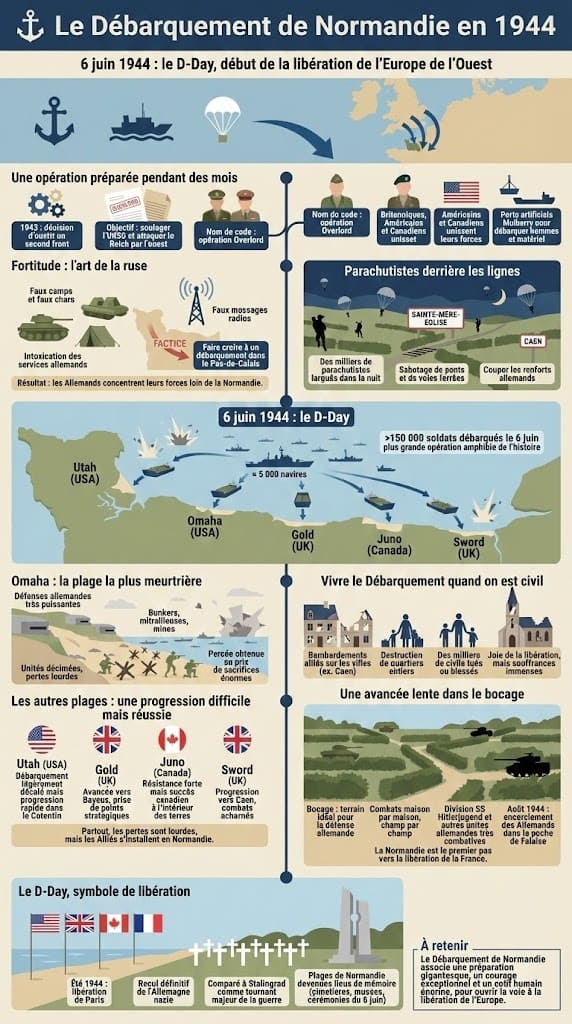

⚓ Le Débarquement de Normandie en 1944

Le 6 juin 1944, connu sous le nom de D-Day, les Alliés lancent la plus grande opération amphibie de l’histoire. Plus de 150 000 soldats débarquent sur les plages de Normandie pour ouvrir un nouveau front en Europe de l’Ouest. Cet événement marque le début de la libération de la France et du recul définitif de l’Allemagne nazie. Mais derrière cette victoire se cachent des mois de préparation et des sacrifices immenses.

Une préparation titanesque

Dès 1943, après la victoire à Stalingrad et en Afrique du Nord, les Alliés décident d’ouvrir un second front en Europe. L’objectif : soulager l’URSS et frapper le cœur du Reich par l’ouest. L’opération est planifiée pendant des mois sous le nom de code Overlord. Les Britanniques, les Américains et les Canadiens unissent leurs forces. Des ports artificiels, appelés Mulberry, sont conçus pour faciliter le débarquement de matériel. Le secret est crucial : il faut tromper Hitler sur le lieu de l’invasion.

L’opération Fortitude : l’art de la ruse

Pour induire l’ennemi en erreur, les Alliés montent une gigantesque opération de désinformation. De faux chars gonflables, de fausses stations radio et de faux camps militaires font croire à une invasion prévue dans le Pas-de-Calais. Les Allemands, convaincus, concentrent leurs forces dans cette région. Le jour J, la Normandie est donc moins défendue, même si les plages restent très protégées.

Le matin du 6 juin 1944

Dans la nuit, des milliers de parachutistes sont largués derrière les lignes ennemies pour couper les routes et neutraliser les défenses. À l’aube, la flotte alliée, composée de plus de 5 000 navires, bombarde les côtes normandes. Puis les barges de débarquement s’élancent vers cinq plages devenues célèbres : Utah et Omaha (américains), Gold et Sword (britanniques), Juno (canadien).

« La mer était rouge de sang. Les balles sifflaient partout. Certains n’atteignirent jamais le sable. » – Témoignage d’un soldat américain à Omaha Beach

Omaha Beach : l’enfer

Sur la plage d’Omaha, la résistance allemande est féroce. Les bunkers, les mitrailleuses et les mines causent des pertes terribles. Des unités entières sont décimées. Mais à force de courage et de sacrifice, les Américains parviennent à franchir les défenses. Cette plage restera comme le symbole du prix humain payé pour la liberté.

Les autres plages

À Utah Beach, les Américains progressent plus facilement. À Gold, Juno et Sword, les Britanniques et Canadiens parviennent à établir des têtes de pont malgré des combats violents. Partout, les pertes sont lourdes, mais l’objectif est atteint : les Alliés s’installent solidement en Normandie.

Le rôle des civils normands

Les habitants de Normandie vivent le Débarquement dans la peur et le chaos. Les bombardements détruisent des villes entières comme Caen. Des milliers de civils meurent sous les bombes alliées. Mais beaucoup accueillent aussi les libérateurs avec émotion. Les témoignages racontent des scènes de liesse, malgré la douleur des pertes.

L’avance difficile dans le bocage

Après le 6 juin, les Alliés doivent progresser dans le bocage normand, un terrain difficile, fait de haies épaisses et de chemins étroits. Les combats sont acharnés, parfois mètre par mètre. Les Allemands, notamment la redoutable division blindée SS Hitlerjugend, opposent une résistance acharnée. La bataille de Normandie dure tout l’été, jusqu’à l’encerclement des forces allemandes dans la poche de Falaise en août 1944.

Un tournant pour l’Europe

Le Débarquement réussit à établir un front en France. Dès l’été 1944, Paris est libéré. Les Alliés peuvent avancer vers l’Allemagne. Ce succès scelle le destin du Reich, déjà affaibli à l’Est par l’Armée rouge. Le D-Day reste ainsi un moment décisif de la guerre, comparable à Stalingrad ou à la future utilisation des bombes atomiques.

Un héritage durable

Le 6 juin 1944 est commémoré chaque année en Normandie. Les plages sont devenues des lieux de mémoire, où se côtoient cimetières militaires, musées et monuments. Elles rappellent le sacrifice de milliers de jeunes soldats venus du monde entier pour libérer l’Europe. Le Débarquement symbolise à la fois l’horreur de la guerre et l’espoir d’un monde plus libre.

Dans la partie suivante, nous allons voir comment la libération de la France s’organise après le Débarquement et comment la population vit ce moment tant attendu.

Le jour le plus long : une opération logistique et humaine sans précédent pour libérer l’Europe. 📸 Image créée pour reviserhistoire.fr

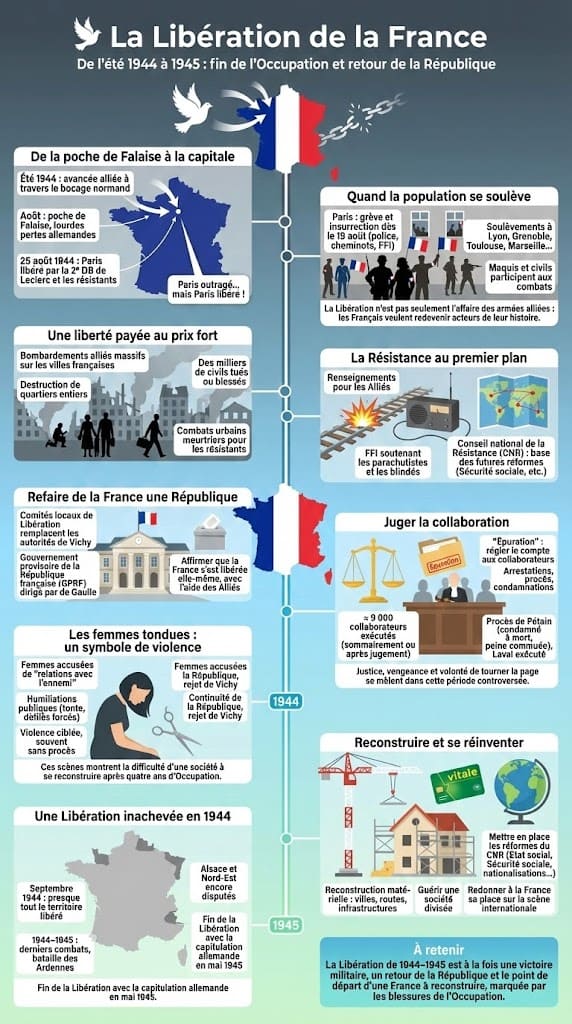

🕊️ La Libération de la France

Après le Débarquement du 6 juin 1944, la France connaît une libération progressive. Elle se fait région par région, au prix de combats intenses et de lourds sacrifices. Pour les civils comme pour les résistants, c’est un moment d’espoir, mais aussi de souffrance. La Libération est autant une victoire militaire qu’un bouleversement politique et social.

De la Normandie à Paris

Durant l’été 1944, les Alliés progressent lentement à travers le bocage normand. La poche de Falaise, en août, voit l’encerclement de dizaines de milliers de soldats allemands. Une partie parvient à fuir, mais l’armée allemande subit de lourdes pertes. À partir de là, la route vers Paris est ouverte. Le 25 août 1944, les troupes du général Leclerc, avec la 2e division blindée, entrent dans la capitale aux côtés des résistants parisiens. Paris est libéré après quatre années d’Occupation.

« Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé… mais Paris libéré ! » – Discours du général de Gaulle à l’Hôtel de Ville, 25 août 1944

Un soulèvement populaire

Dans plusieurs villes, la libération n’est pas seulement le fait des Alliés : les résistants jouent un rôle central. À Paris, la police, les cheminots et les FFI (Forces françaises de l’intérieur) se soulèvent dès le 19 août. À Lyon, Grenoble, Toulouse ou Marseille, les maquis et les civils participent activement aux combats. Ces soulèvements montrent que la population veut redevenir actrice de son destin.

Les souffrances de la Libération

La joie de la libération est immense, mais elle ne se fait pas sans drames. Les bombardements alliés détruisent de nombreuses villes françaises : Le Havre, Caen, Saint-Lô sont presque rasées. Des milliers de civils meurent sous les bombes. Les combats urbains coûtent aussi la vie à de nombreux résistants. Pour beaucoup, la liberté est payée au prix fort.

Le rôle de la Résistance

La Résistance, longtemps isolée, devient un acteur majeur à la Libération. Elle fournit des renseignements aux Alliés, sabote les voies ferrées, guide les parachutistes. En août 1944, elle organise des insurrections qui facilitent l’avancée alliée. Le Conseil national de la Résistance, créé par Jean Moulin, voit ses idées se concrétiser dans les réformes de l’après-guerre, comme la Sécurité sociale.

Le retour de la République

À mesure que les villes sont libérées, les comités locaux de la Résistance remplacent les autorités de Vichy. Le général de Gaulle installe à Paris un Gouvernement provisoire de la République française. Son objectif : éviter une période d’anarchie et montrer que la France est libérée par elle-même, et non uniquement par les Alliés. Cette volonté affirme la continuité républicaine face au régime de Vichy.

L’épuration

La Libération entraîne aussi une période de règlements de comptes. La « collaboration » devient un mot honni. Des milliers de collaborateurs réels ou supposés sont arrêtés, jugés, parfois exécutés sommairement. On estime à environ 9 000 le nombre total de collaborateurs exécutés (sommairement ou après jugement). Des procès officiels suivent, visant à punir les responsables. Pétain est condamné à mort (peine commuée en prison à vie), Laval est exécuté. Ce moment, appelé l’« épuration », reste controversé. Il mêle justice, vengeance et volonté de tourner la page.

Les femmes tondues

Parmi les images marquantes, celles des femmes tondues accusées d’avoir eu des relations avec des soldats allemands. Souvent humiliées en public, elles deviennent des symboles de la répression. Mais cette violence souligne aussi la difficulté d’une société à se reconstruire après des années d’Occupation et de divisions.

La libération du reste du pays

Après Paris, les Alliés continuent leur avancée vers l’est. En septembre 1944, la quasi-totalité du territoire est libérée, sauf l’Alsace et une partie du Nord-Est. La libération complète de la France se termine en 1945, avec la victoire finale contre l’Allemagne. Les combats sont encore rudes, notamment lors de la bataille des Ardennes en décembre 1944.

Un nouveau souffle pour la France

La Libération est un moment fondateur pour la France moderne. Elle symbolise la fin de la honte de 1940 et la renaissance de la République. Mais elle ouvre aussi de nouveaux défis : reconstruire un pays ruiné, panser les plaies d’une société divisée, juger les criminels, et rétablir la place de la France dans le monde. Le général de Gaulle, en prenant la tête du gouvernement provisoire, incarne cette volonté de renouveau.

De la liesse populaire à la reconstruction politique : la France retrouve sa liberté. 📸 Image créée pour reviserhistoire.fr

Dans la partie suivante, nous allons aborder l’une des pages les plus sombres de la guerre : la Shoah, l’extermination des Juifs d’Europe.

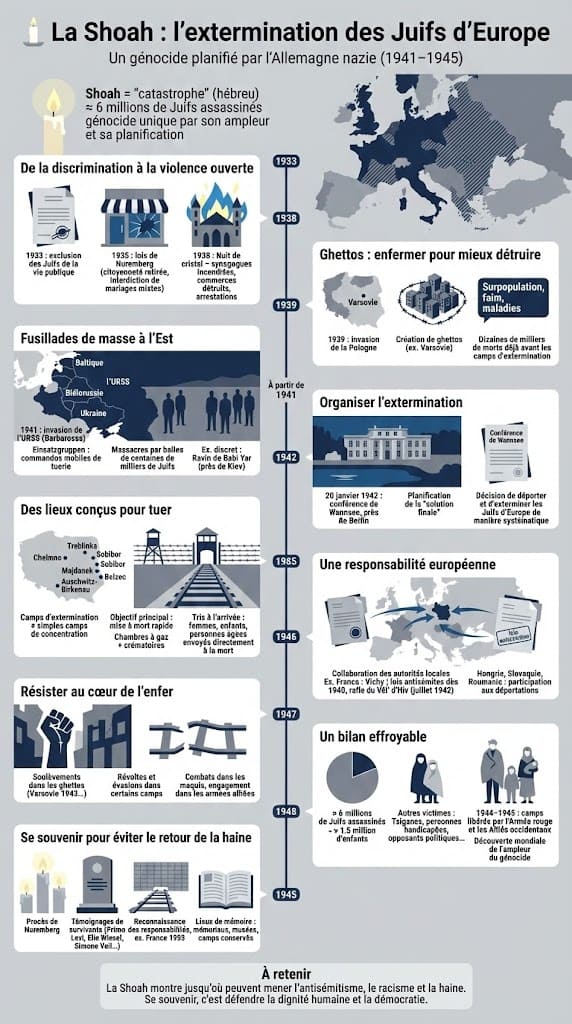

🕯️ La Shoah : l’extermination des Juifs d’Europe

La Seconde Guerre mondiale ne fut pas seulement un conflit militaire. Elle fut aussi le théâtre d’un crime unique par son ampleur et sa systématisation : la Shoah. Ce mot hébreu signifie « catastrophe » et désigne l’extermination des Juifs d’Europe par le régime nazi. Entre 1941 et 1945, environ six millions de Juifs furent assassinés. Ce génocide, préparé par des années de haine antisémite, reste au cœur de la mémoire du XXe siècle.

Des lois discriminatoires aux violences

Dès l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933, les Juifs sont exclus de la société allemande. Les lois de Nuremberg (1935) leur interdisent de travailler dans certaines professions, de se marier avec des « Aryens », et les privent de citoyenneté. En 1938, la Nuit de cristal voit des synagogues incendiées, des commerces détruits, des milliers de Juifs arrêtés. La persécution est déjà visible, mais elle n’est encore que le prélude à l’extermination.

La radicalisation pendant la guerre

L’invasion de la Pologne en 1939 marque une nouvelle étape. Les Juifs sont parqués dans des ghettos surpeuplés, comme celui de Varsovie. La faim, les maladies et la misère y font des dizaines de milliers de morts. En 1941, l’invasion de l’URSS (opération Barbarossa) radicalise encore la politique nazie. Les Einsatzgruppen, commandos mobiles, exécutent par fusillade des centaines de milliers de Juifs en Ukraine, en Biélorussie, dans les pays baltes. Ce sont les premiers massacres de masse.

« Nous savions que nous allions mourir. Mais nous avons décidé de mourir en combattant. » – Témoignage d’un résistant du ghetto de Varsovie, 1943

La conférence de Wannsee et la « solution finale »

Le 20 janvier 1942, à Wannsee, près de Berlin, les nazis planifient l’extermination systématique de tous les Juifs d’Europe. Cette « solution finale » organise la déportation vers des camps spécialement conçus pour tuer : Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, Majdanek. Les nazis y perfectionnent une méthode industrielle de mise à mort : les chambres à gaz, utilisant des gaz d’échappement (monoxyde de carbone) ou un insecticide mortel, le Zyklon B (notamment à Auschwitz).

Les camps d’extermination

Contrairement aux camps de concentration comme Dachau, destinés d’abord à l’internement et au travail forcé, les camps d’extermination sont conçus pour tuer. À Auschwitz, plus d’un million de Juifs sont assassinés. Les convois arrivent chaque jour de toute l’Europe occupée. Les déportés sont triés à la descente du train : les plus faibles (femmes, enfants, personnes âgées) sont envoyés directement vers les chambres à gaz. Les autres sont réduits en esclavage dans les usines.

« À l’arrivée, une odeur étrange flottait dans l’air. Nous ne savions pas encore que c’était la fumée des crématoires. » – Témoignage de Primo Levi, survivant d’Auschwitz

La participation des États collaborateurs

La Shoah ne s’est pas faite uniquement avec l’Allemagne. Dans toute l’Europe occupée, les autorités locales ont participé. En France, le régime de Vichy a adopté des lois antisémites dès 1940, puis organisé des rafles comme celle du Vél’ d’Hiv en juillet 1942, où plus de 13 000 Juifs, dont 4 000 enfants, furent arrêtés par la police française avant d’être déportés. Des pays comme la Hongrie, la Slovaquie ou la Roumanie ont aussi collaboré à la déportation de leurs Juifs.

La résistance juive

Face à la persécution, certains Juifs se révoltent. Dans les ghettos, des soulèvements éclatent, comme celui de Varsovie en 1943. Dans les camps, des évasions et des sabotages sont organisés, bien que très difficiles. Des milliers rejoignent aussi les maquis ou les armées alliées. Ces actes de résistance montrent que, malgré la terreur, la volonté de vivre et de lutter subsistait.

Le bilan humain

Environ six millions de Juifs périssent, soit les deux tiers des Juifs d’Europe. Parmi eux, 1,5 million d’enfants. Mais les nazis ne visent pas seulement les Juifs : les Tsiganes (Roms et Sinti), les personnes handicapées, les homosexuels, les opposants politiques subissent aussi la persécution et l’extermination. Au total, plus de dix millions de personnes sont victimes du système concentrationnaire et génocidaire nazi.

La libération des camps

En 1944-1945, l’Armée rouge et les Alliés découvrent les camps. Les images filmées à Auschwitz, Bergen-Belsen ou Buchenwald révèlent l’horreur au monde entier. Les survivants, épuisés, témoignent de la faim, de la peur, de la mort omniprésente. Ces découvertes bouleversent la perception de la guerre et révèlent l’ampleur du génocide.

La mémoire de la Shoah

Après 1945, la Shoah devient un enjeu de mémoire et d’histoire. Le procès de Nuremberg juge les principaux criminels nazis. Les rescapés témoignent, comme Primo Levi, Elie Wiesel ou Simone Veil. En France, la responsabilité de Vichy dans la déportation n’est reconnue officiellement qu’en 1995, par le président Jacques Chirac. Aujourd’hui encore, des lieux de mémoire comme le Mémorial de la Shoah à Paris ou le musée d’Auschwitz rappellent ce passé tragique.

Un avertissement pour l’avenir

La Shoah est plus qu’un épisode historique : elle est un avertissement. Elle montre jusqu’où peuvent mener le racisme, l’antisémitisme et la haine de l’autre. Enseigner la Shoah, c’est rappeler la fragilité de nos démocraties et la nécessité de lutter contre toutes les formes de discrimination. Comme le disait Simone Veil, rescapée d’Auschwitz : « N’oubliez jamais. »

L’organisation industrielle de la mort par les nazis : un crime contre l’humanité. 📸 Image créée pour reviserhistoire.fr

Dans la partie suivante, nous reviendrons au front du Pacifique pour examiner la décision la plus controversée de la guerre : l’usage des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki.

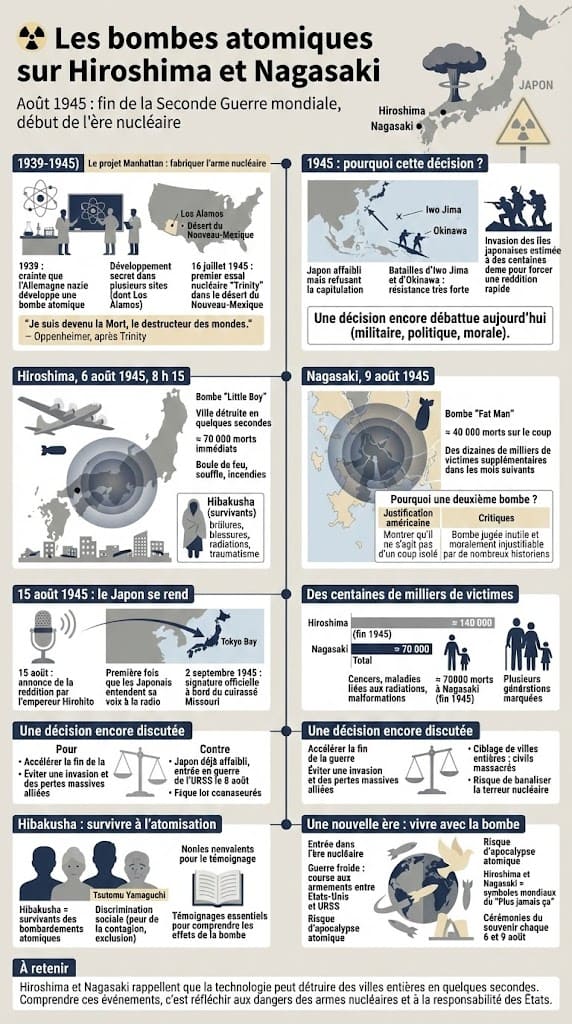

☢️ Les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki

En août 1945, les États-Unis utilisent pour la première fois une arme nouvelle et terrifiante : la bombe atomique. Deux villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki, sont détruites en quelques secondes. Plus de 200 000 personnes meurent immédiatement ou dans les mois qui suivent. Cet événement met fin à la Seconde Guerre mondiale, mais il ouvre aussi l’ère nucléaire, marquée par la peur de l’apocalypse atomique.

Le projet Manhattan

Dès 1939, des scientifiques alertent les États-Unis : l’Allemagne nazie pourrait développer une arme nucléaire. Roosevelt lance alors le projet Manhattan, programme secret qui mobilise des milliers de chercheurs, parmi eux Albert Einstein, Robert Oppenheimer et Enrico Fermi. Des laboratoires géants sont construits aux États-Unis, notamment à Los Alamos. En juillet 1945, la première explosion atomique expérimentale a lieu dans le désert du Nouveau-Mexique : l’essai Trinity.

« Désormais, je suis devenu la Mort, le destructeur des mondes. » – Robert Oppenheimer, après l’essai de Trinity

Pourquoi utiliser la bombe ?

En 1945, le Japon est exsangue mais refuse de capituler. Les batailles d’Iwo Jima et d’Okinawa ont montré la résistance acharnée de l’armée et des civils japonais. Les États-Unis préparent une invasion des îles principales, estimée à plusieurs centaines de milliers de morts côté allié. Le président Truman décide donc d’utiliser la bombe atomique pour forcer une capitulation rapide et éviter une invasion sanglante. Mais cette décision soulève encore aujourd’hui des débats : fallait-il vraiment la lancer ?

Hiroshima : 6 août 1945

Le 6 août 1945, à 8 h 15, l’avion Enola Gay largue la première bombe, surnommée « Little Boy », sur Hiroshima. En quelques secondes, la ville est anéantie. Une boule de feu d’une chaleur extrême vaporise tout dans un rayon de 2 km. 70 000 personnes meurent instantanément, d’autres brûlées vives ou écrasées sous les décombres. Les survivants, appelés hibakusha, souffrent de blessures atroces et de maladies dues aux radiations.

« La lumière était aveuglante. Tout a disparu. Quand j’ai repris conscience, ma ville n’existait plus. » – Témoignage d’un survivant d’Hiroshima

Nagasaki : 9 août 1945

Trois jours plus tard, une seconde bombe, « Fat Man », est larguée sur Nagasaki. La ville est détruite à 70 %. 40 000 personnes meurent sur le coup, des dizaines de milliers d’autres succombent ensuite. Pourquoi une seconde bombe ? Selon les Américains, il fallait convaincre le Japon que la première n’était pas un coup isolé, mais une capacité réelle de destruction massive. Pour les critiques, ce second bombardement fut une horreur inutile.

La capitulation du Japon

Le 15 août 1945, l’empereur Hirohito annonce la reddition du Japon. Pour la première fois, sa voix est diffusée à la radio à l’ensemble du peuple. La Seconde Guerre mondiale est terminée. Les cérémonies officielles ont lieu le 2 septembre à bord du cuirassé Missouri, dans la baie de Tokyo. Le monde entre dans une nouvelle ère : celle de la bombe atomique.

Un bilan humain effroyable

Au total, environ 140 000 personnes meurent à Hiroshima et 70 000 à Nagasaki dans les semaines et mois qui suivent. Beaucoup de survivants souffriront toute leur vie de cancers, de malformations et de traumatismes. Les générations suivantes sont elles aussi marquées. La bombe n’a pas seulement détruit des villes : elle a laissé une cicatrice durable dans les mémoires et les corps.

Les débats autour de la bombe

Fallait-il vraiment utiliser la bombe ? Certains historiens affirment que le Japon était déjà au bord de la capitulation, surtout après l’entrée en guerre de l’URSS contre lui le 8 août 1945. D’autres estiment que seule la terreur nucléaire pouvait forcer Tokyo à se rendre. Ce débat continue encore aujourd’hui. Mais une chose est certaine : l’arme atomique a bouleversé le rapport de force mondial.

Les hibakusha : témoins de l’horreur

Les survivants, appelés hibakusha, ont longtemps souffert de stigmates. Beaucoup étaient discriminés, jugés « contaminés ». Mais leurs témoignages ont joué un rôle crucial pour sensibiliser le monde aux dangers du nucléaire. Parmi eux, Tsutomu Yamaguchi, l’unique homme reconnu comme survivant des deux bombes, incarne cette mémoire vivante.

Le début de l’ère nucléaire

L’usage des bombes atomiques ouvre une nouvelle époque. Désormais, l’humanité sait qu’elle peut s’autodétruire. La Guerre froide qui commence peu après sera marquée par la course aux armements nucléaires entre les États-Unis et l’URSS. Hiroshima et Nagasaki deviennent des symboles : celui de la victoire sur le Japon, mais surtout celui de l’horreur que l’arme nucléaire peut provoquer.

La mémoire aujourd’hui

Chaque année, le 6 août à Hiroshima et le 9 août à Nagasaki, des cérémonies commémorent les victimes. Des musées, des monuments et des témoignages rappellent aux nouvelles générations ce que fut l’apocalypse atomique. Le message est clair : « Plus jamais ça. » La Shoah et Hiroshima sont devenus les deux références majeures du XXe siècle pour rappeler les dangers des idéologies meurtrières et de la technologie sans limites.

La fin tragique de la guerre en Asie et l’entrée du monde dans l’ère nucléaire. 📸 Image créée pour reviserhistoire.fr

Dans la partie suivante, nous allons voir comment la guerre s’achève en Europe et en Asie, et quelles sont les conséquences immédiates de cette victoire sur l’ordre mondial.

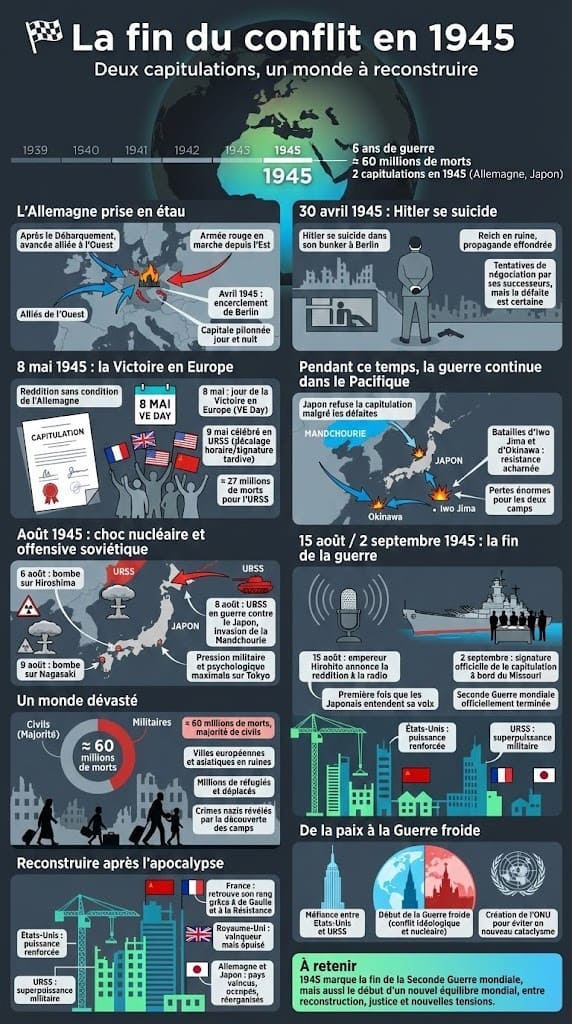

🏁 La fin du conflit en 1945

La Seconde Guerre mondiale prend officiellement fin en 1945, après six années d’affrontements et plus de 60 millions de morts. L’année est marquée par deux capitulations successives : celle de l’Allemagne nazie en mai et celle du Japon en août. La guerre s’achève, mais ses conséquences vont marquer le monde entier pour des décennies.

L’effondrement du Reich

Après le Débarquement de Normandie et l’avancée des Alliés en France, l’Allemagne est prise en étau. À l’Ouest, les troupes américaines, britanniques et françaises progressent vers le Rhin. À l’Est, l’Armée rouge avance inexorablement après sa victoire à Stalingrad et la reconquête de l’Europe de l’Est. En avril 1945, les Soviétiques atteignent Berlin. La capitale est encerclée et pilonnée jour et nuit.

« Nous nous battions dans des ruines. La ville n’était plus qu’un champ de décombres, et pourtant l’ordre était de tenir jusqu’au bout. » – Souvenir d’un soldat allemand à Berlin

Le suicide d’Hitler

Le 30 avril 1945, Hitler se suicide dans son bunker à Berlin, avec Eva Braun. Refusant d’être capturé par les Soviétiques, il laisse un Reich en ruine. Ses successeurs tentent de négocier, mais l’Allemagne est déjà vaincue. La propagande s’effondre, et les populations se rendent massivement aux Alliés.

La capitulation de l’Allemagne

Le 8 mai 1945, l’Allemagne signe sa reddition sans condition. Cette date devient le « jour de la Victoire » en Europe (VE Day). Dans les rues de Londres, Paris et New York, les foules exultent. Mais le prix payé est immense : des millions de civils déplacés, des villes en ruines, des familles brisées. En URSS, on célèbre le 9 mai, car la signature officielle eut lieu tard dans la nuit. Pour les Soviétiques, la « Grande Guerre patriotique » a coûté près de 27 millions de morts.

La guerre continue en Asie

Si l’Europe respire enfin, la guerre n’est pas terminée. Dans le Pacifique, le Japon refuse de capituler malgré ses défaites. Les batailles d’Okinawa et d’Iwo Jima montrent sa détermination à résister jusqu’au bout. C’est dans ce contexte que les États-Unis décident d’utiliser l’arme atomique. Comme vu dans la partie sur les bombes atomiques, Hiroshima est détruite le 6 août, puis Nagasaki le 9 août. L’URSS déclare aussi la guerre au Japon le 8 août et envahit la Mandchourie.

La capitulation du Japon

Le 15 août 1945, l’empereur Hirohito annonce la reddition du Japon à la radio. C’est la première fois que le peuple japonais entend la voix de son empereur. Le 2 septembre, la capitulation est signée officiellement à bord du cuirassé Missouri, dans la baie de Tokyo. La Seconde Guerre mondiale est terminée. Le monde bascule dans une nouvelle ère.

« Je n’ai pas pu retenir mes larmes en entendant la voix de l’empereur. C’était la fin de nos souffrances, mais aussi la fin d’un monde. » – Témoignage d’une civile japonaise, août 1945

Un bilan humain et matériel colossal

Jamais un conflit n’a causé autant de destructions. On estime le nombre de morts à environ 60 millions, dont une majorité de civils. Les villes européennes et asiatiques sont détruites. Des millions de réfugiés errent sur les routes. Les traumatismes psychologiques sont immenses. Les crimes de guerre nazis, révélés par la découverte des camps de concentration et d’extermination, choquent la conscience mondiale.

Un monde à reconstruire

L’Europe est en ruines. Les États-Unis sortent vainqueurs et renforcés, tandis que l’URSS devient une superpuissance militaire. La France retrouve sa place parmi les vainqueurs grâce à de Gaulle et à la Résistance, mais elle doit se reconstruire. Le Royaume-Uni, épuisé, perd peu à peu son statut de grande puissance. L’Allemagne et le Japon, écrasés, vont être occupés et réorganisés.

Le début d’une nouvelle ère

La fin de la guerre ne signifie pas la paix universelle. Très vite, de nouvelles tensions apparaissent entre les anciens alliés. Les États-Unis et l’URSS se regardent avec méfiance. Le monde entre dans une confrontation idéologique et militaire qui durera près d’un demi-siècle : la Guerre froide. Mais avant cela, une organisation internationale est créée pour éviter un nouveau cataclysme : l’ONU, que nous verrons dans la partie suivante.

L’année 1945 marque l’effondrement des puissances de l’Axe en Europe et en Asie. 📸 Image créée pour reviserhistoire.fr

Dans la prochaine partie, nous allons analyser les conséquences mondiales de la guerre et la manière dont elle a redessiné l’équilibre des puissances.

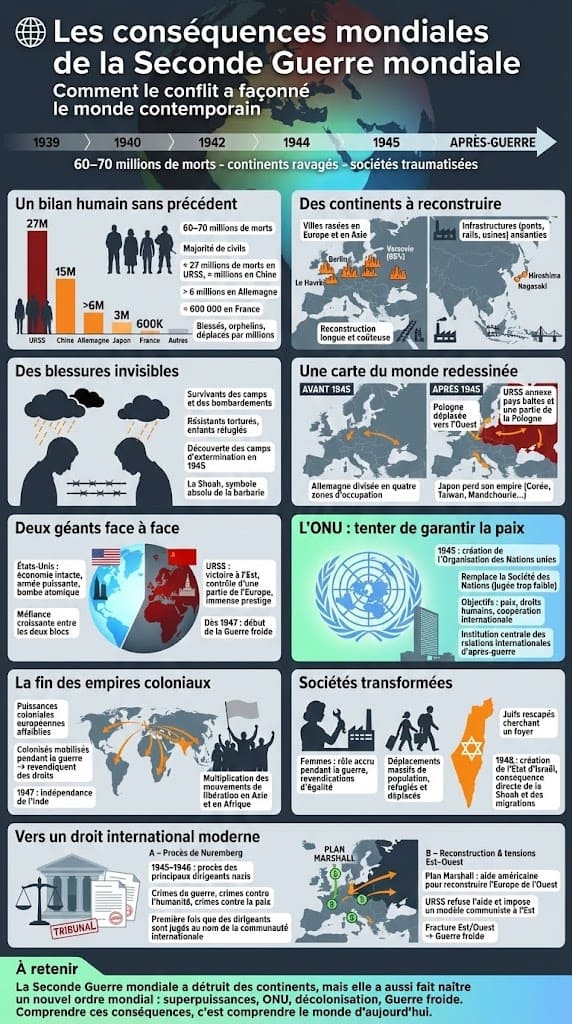

🌐 Les conséquences mondiales de la Seconde Guerre mondiale

La Seconde Guerre mondiale s’achève en 1945, mais ses répercussions bouleversent durablement le monde. Avec plus de 60 millions de morts, des continents ravagés et des sociétés traumatisées, ses conséquences sont politiques, économiques, sociales et géopolitiques. Comprendre l’après-guerre, c’est saisir comment notre monde contemporain s’est construit.

Un bilan humain effroyable

Jamais dans l’histoire un conflit n’avait causé autant de pertes. On estime à environ 60 à 70 millions le nombre de morts, dont plus de la moitié sont des civils. L’URSS a perdu près de 27 millions d’habitants, la Chine environ 15 millions, l’Allemagne plus de 6 millions. La France compte environ 600 000 morts, dont de nombreux civils déportés ou victimes de bombardements. Des millions de blessés, d’orphelins et de déplacés viennent encore alourdir le bilan.

Des villes et des économies détruites

L’Europe est en ruines : Varsovie est détruite à 85 %, Berlin n’est plus qu’un champ de décombres, Le Havre et Caen sont rasées. En Asie, Hiroshima et Nagasaki sont anéanties par la bombe atomique, Tokyo incendiée par les bombardements. La reconstruction va demander des années et d’immenses ressources. Les infrastructures (voies ferrées, ponts, usines) sont à reconstruire presque partout.

Les traumatismes psychologiques

Au-delà des destructions matérielles, la guerre laisse des blessures invisibles. Les survivants des camps, les résistants torturés, les enfants réfugiés, tous portent des traumatismes durables. La découverte des camps d’extermination, révélée au monde en 1945, choque les consciences. La Shoah devient un symbole absolu de la barbarie humaine, étudiée en détail dans la partie sur la Shoah.

La redéfinition des frontières

La fin de la guerre modifie profondément la carte du monde. L’Allemagne est divisée en quatre zones d’occupation (américaine, britannique, française et soviétique). La Pologne est déplacée vers l’ouest. L’URSS annexe les pays baltes et une partie de la Pologne. En Asie, le Japon perd son empire et ses colonies. L’Italie abandonne l’Afrique et les Balkans. Ce redécoupage prépare de nouvelles tensions.

Les États-Unis et l’URSS, nouvelles superpuissances

La guerre consacre l’émergence de deux géants : les États-Unis et l’URSS. Les premiers disposent d’une économie intacte, d’une armée puissante et de l’arme atomique. L’URSS, victorieuse à l’Est, contrôle une partie de l’Europe et bénéficie d’un immense prestige. Entre eux, la méfiance grandit. Dès 1947, cette rivalité se cristallise dans la Guerre froide.

La création de l’ONU

Pour éviter un nouveau cataclysme, une nouvelle organisation internationale est créée en 1945 : l’Organisation des Nations unies (ONU). Son siège est installé à New York. Elle remplace la Société des Nations, jugée trop faible. Son objectif : maintenir la paix, protéger les droits humains et favoriser la coopération. L’ONU devient rapidement un acteur central des relations internationales, que nous verrons en détail dans la partie suivante.

La décolonisation accélérée

La guerre affaiblit les puissances coloniales européennes. La France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas sortent ruinés. Dans les colonies, les populations qui ont participé à l’effort de guerre réclament des droits. Dès 1947, l’Inde obtient son indépendance. En Asie et en Afrique, les mouvements de libération se multiplient. La Seconde Guerre mondiale ouvre ainsi la voie à la décolonisation.

Des bouleversements sociaux

La guerre change aussi les sociétés. Les femmes, qui ont travaillé dans les usines et pris des responsabilités, revendiquent plus d’égalité. Les déplacements de populations bouleversent la démographie. Des millions de personnes, Juifs rescapés ou réfugiés politiques, cherchent un nouveau foyer. Cela mènera à la création de l’État d’Israël en 1948, conséquence directe de la Shoah et des migrations juives vers la Palestine.

Le procès de Nuremberg

En 1945-1946, les principaux dirigeants nazis sont jugés à Nuremberg par un tribunal international. Accusés de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes contre la paix, certains sont condamnés à mort, d’autres à la prison. C’est la première fois que des dirigeants sont jugés au nom de la communauté internationale. Ces procès marquent une étape dans la construction du droit international moderne.

Le monde entre reconstruction et tensions

L’Europe bénéficie du plan Marshall, une aide américaine massive pour reconstruire les économies. Mais cette aide est refusée par l’URSS, qui impose à ses satellites d’Europe de l’Est un modèle communiste. La fracture Est-Ouest s’installe, prélude à la Guerre froide. La Seconde Guerre mondiale n’a donc pas seulement détruit : elle a aussi façonné un nouvel ordre mondial.

Un monde en ruines : le bilan humain et matériel le plus lourd de l’histoire. 📸 Image créée pour reviserhistoire.fr

Dans la partie suivante, nous allons voir comment la création de l’ONU en 1945 tente d’apporter une réponse durable au défi de la paix mondiale.

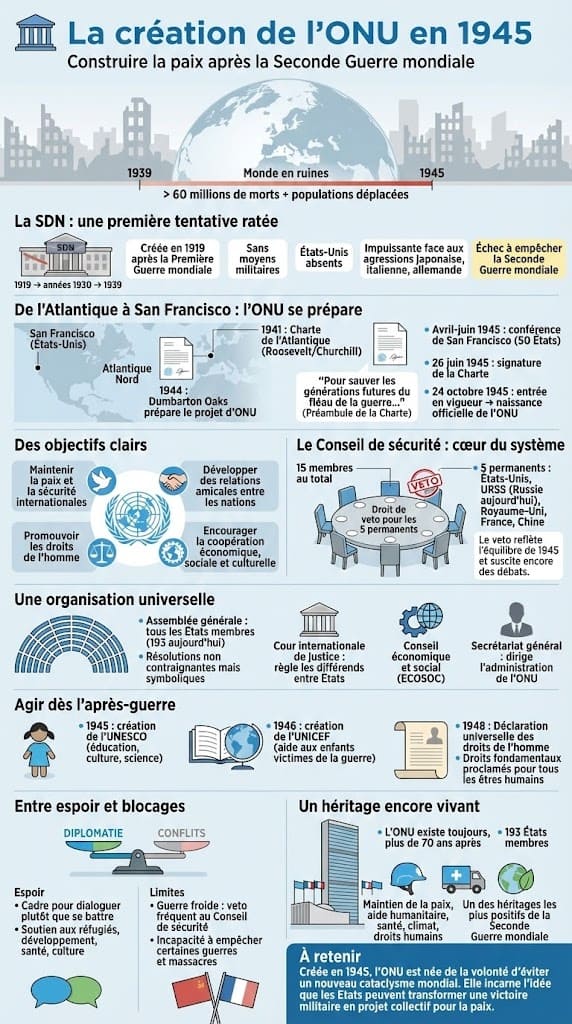

🏛️ La création de l’ONU en 1945

La fin de la Seconde Guerre mondiale laisse derrière elle un monde en ruines et des sociétés traumatisées. Plus de 60 millions de morts, des continents détruits, des populations déplacées : il faut éviter que l’humanité replonge dans un tel cataclysme. Dès 1945, les Alliés décident de créer une nouvelle organisation internationale chargée de maintenir la paix et de favoriser la coopération entre les nations : l’Organisation des Nations unies, ou ONU.

Un constat d’échec : la Société des Nations

L’idée d’une organisation internationale n’est pas nouvelle. Après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations (SDN) avait été créée en 1919 pour garantir la paix. Mais elle s’est révélée impuissante face aux agressions japonaises, italiennes et allemandes dans les années 1930. Sans moyens militaires, sans participation des États-Unis, la SDN a échoué à prévenir la guerre. Les Alliés veulent donc une structure plus solide, capable d’agir réellement.

Les conférences fondatrices

La réflexion commence dès 1941 avec la Charte de l’Atlantique, signée par Roosevelt et Churchill, qui affirme le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. En 1944, la conférence de Dumbarton Oaks, aux États-Unis, prépare le projet d’une nouvelle organisation. Enfin, en avril 1945, la conférence de San Francisco réunit 50 États pour rédiger la charte de l’ONU. Celle-ci est signée le 26 juin 1945 et entre en vigueur le 24 octobre 1945, date considérée comme la naissance officielle de l’ONU.

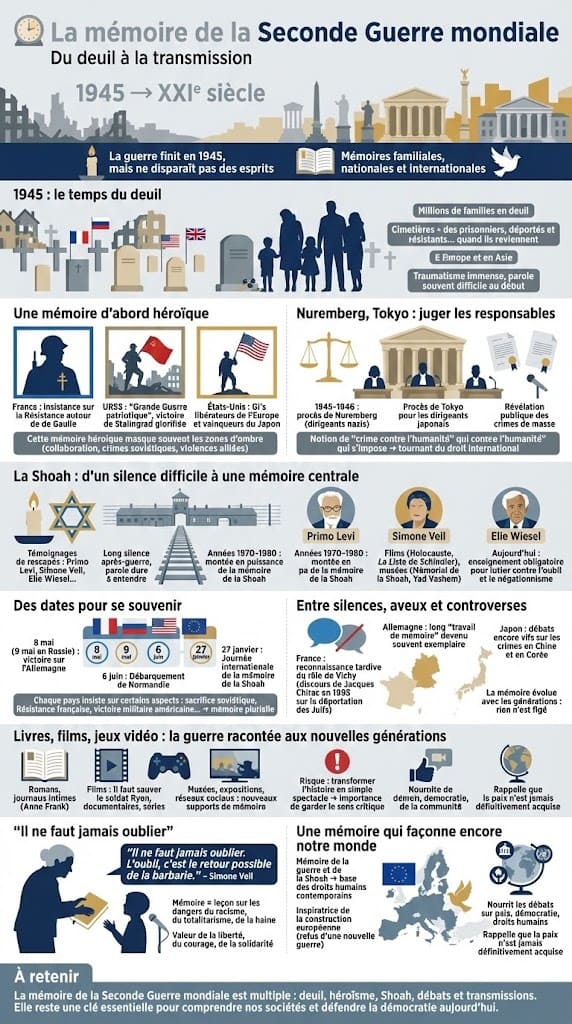

« Pour sauver les générations futures du fléau de la guerre… » – Préambule de la Charte des Nations unies, 1945