🎯 Pourquoi la religion égyptienne est-elle essentielle ?

La religion égyptienne structure tout : du pouvoir du pharaon aux cycles de la crue du Nil, des mythes de création aux rites funéraires. Elle explique la légitimité royale, inspire l’architecture des temples et façonne l’écriture sacrée. De plus, elle dialogue avec les autres piliers de la civilisation, comme les hiéroglyphes ou la place du pharaon. Enfin, ses cultes s’incarnent dans des monuments majeurs, en écho aux pyramides et à la momification.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🌍 Origines et principes de la foi

- ⚡ Les dieux majeurs du panthéon

- 🏛️ Rites, temples et vie du culte

- 📜 Mythes de création et Maât

- 👑 Pharaon et religion d’État

- 🔭 Héritages et influences

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec l’origine des croyances et les grands principes qui ordonnent le monde égyptien.

🌍 Origines et principes de la foi

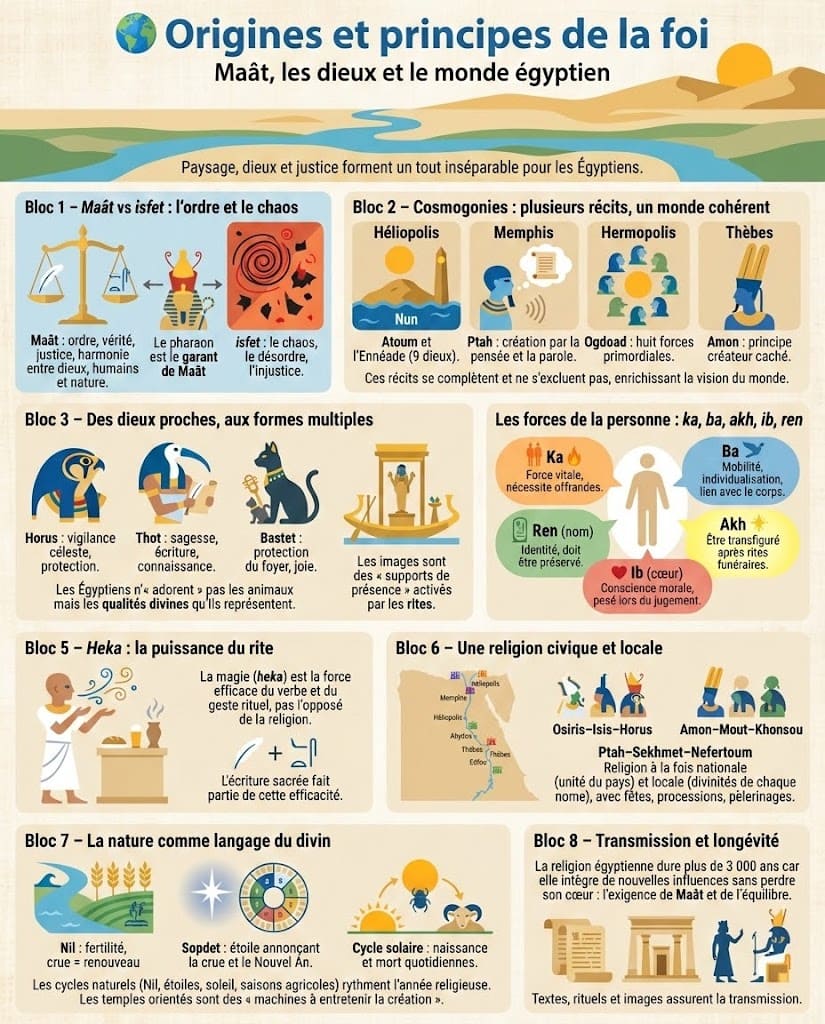

La religion égyptienne naît d’un paysage unique : le Nil et ses crues, le désert protecteur et le ciel souverain. Pour les Égyptiens, le monde est ordonné par une force juste, la Maât, qui garantit l’équilibre entre dieux, humains et nature. Sans elle, le chaos, appelé isfet, menacerait la création. Dès l’origine, croyances et environnement s’entrelacent pour expliquer la vie, la mort et l’autorité du pharaon.

Maât : l’ordre qui tient le monde

La Maât est à la fois une déesse et un principe : vérité, justice, harmonie. Vivre « selon Maât », c’est accomplir des gestes justes, régler les litiges équitablement et honorer les dieux. Le pharaon en est le garant suprême, chargé d’entretenir l’ordre cosmique comme l’ordre social. Ce lien intime entre pouvoir et sacré éclaire le rôle du souverain que l’on retrouve dans l’article sur les pharaons.

Des cosmogonies multiples, un monde cohérent

La religion égyptienne accepte la diversité des récits d’origine. À Héliopolis, le monde émerge du Nun (les eaux primordiales) sous la forme d’un tertre sacré, le benben, sous l’action d’Atoum et de l’Ennéade. À Memphis, Ptah crée par la pensée et la parole. À Hermopolis, l’Ogdoad de huit forces primitives préside à la naissance du monde. À Thèbes, Amon devient principe créateur. Loin de s’exclure, ces récits se complètent, reflétant la variété des traditions locales et l’art du syncrétisme.

Des dieux proches, des formes multiples

Les dieux égyptiens se manifestent sous des formes humaines, animales ou mixtes. Cette iconographie ne signifie pas que les Égyptiens « adoraient les animaux », mais qu’ils percevaient dans certaines espèces des qualités divines : le faucon pour la vigilance céleste d’Horus, l’ibis pour la sagesse de Thot, la chatte pour la protection bienveillante de Bastet. Les statues, barques sacrées et images ne sont pas « les dieux » mais des supports de présence, activés par les rites.

Forces vitales : ka, ba, akh, ib et ren

Comprendre la personne humaine est essentiel. Le ka est la force vitale qui demande des offrandes ; le ba, mobile et individualisé, peut se déplacer hors du corps ; l’akh est l’être « transfiguré » après les rites accomplis ; le cœur (ib) symbolise la conscience morale ; le nom (ren) assure l’identité. Cette anthropologie du multiple explique la place des funérailles et des textes sacrés, en lien avec pyramides et momification.

Heka : la puissance efficace du rite

La magie (heka) n’est pas opposée à la religion : c’est l’efficacité même du verbe et du geste rituel. Par l’offrande, la prière, la récitation et l’encens, les prêtres « donnent vie » aux images divines. L’écriture sacrée participe de cette puissance : chaque hiéroglyphe a une valeur sonore et iconique. Pour aller plus loin, vois l’article sur les hiéroglyphes, qui montre comment le signe agit sur le réel.

Une religion civique et locale

La religion égyptienne est à la fois nationale et provinciale. Chaque nome possède sa divinité tutélaire, ses fêtes, ses mythes. Des triades structurent la carte du sacré : Osiris–Isis–Horus, Amon–Mout–Khonsou, Ptah–Sekhmet–Nefertoum. Les pèlerinages et processions renforcent l’unité du pays, tandis que la pratique quotidienne (prières domestiques, amulettes, oracles) montre une religion vécue par tous, comme l’explique aussi l’article sur la vie quotidienne.

La nature comme langage du divin

Le cycle des eaux du Nil, le lever héliacal de Sirius (Sopdet), la course du soleil, tout parle aux Égyptiens. L’année religieuse s’aligne sur les saisons agricoles, et les fêtes célèbrent la régénération cosmique. Les temples, orientés selon des axes célestes, deviennent des « machines » à entretenir la création. Cette lecture du monde nourrit un sens aigu de la responsabilité : maintenir Maât, c’est irriguer, juger, bâtir et prier au bon moment.

Transmission et longévité

Si la religion égyptienne dure plus de trois millénaires, c’est qu’elle sait intégrer, sans se renier, de nouvelles influences. Les rois étrangers honorent les dieux locaux, tandis que les prêtres réinterprètent les traditions. L’ensemble demeure lisible grâce aux textes, aux rituels et aux images, qui transmettent un même cœur : l’exigence d’équilibre. Pour une approche muséale et pédagogique, tu peux consulter la présentation de Maât sur le site du musée du Louvre.

Synthèse visuelle des origines et des principes de la foi égyptienne, entre Maât, dieux, Nil et pouvoir royal. 📸 Source : reviserhistoire.fr

⚡ Les dieux majeurs du panthéon

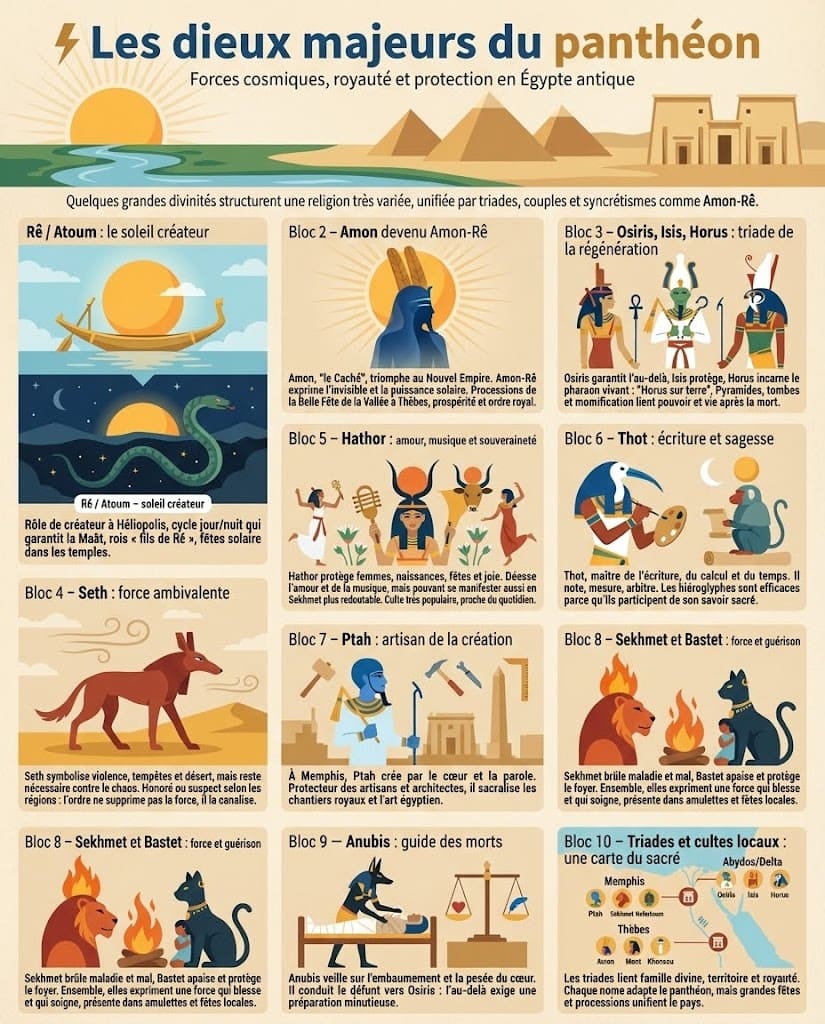

Le panthéon est vaste, mais quelques figures structurent la religion égyptienne. Elles incarnent des forces cosmiques, sociales ou morales. Selon les époques et les villes, leur importance varie. Pourtant, des couples, triades et syncrétismes maintiennent l’unité du culte, comme Amon-Rê à Thèbes.

Rê / Atoum : le soleil créateur

Rê parcourt le ciel de jour et le monde souterrain de nuit. À Héliopolis, Atoum-Rê crée sur le tertre primordial. Son cycle garantit la Maât. Les rois se disent « fils de Rê », ce qui renforce le lien entre pharaon et religion d’État. De plus, des fêtes solaires rythment la vie des temples.

Amon : l’invisible qui devient Amon-Rê

Amon, « le Caché », s’impose au Nouvel Empire. Par syncrétisme, Amon-Rê exprime à la fois la transcendance et la puissance solaire. Les processions de la Belle Fête de la Vallée à Thèbes illustrent son rayonnement, en lien avec la prospérité du pays et l’ordre royal.

Osiris, Isis, Horus : triade de la régénération

Osiris, roi défunt régénéré, garantit la vie après la mort. Isis, épouse magicienne, protège et guérit. Horus, leur fils faucon, incarne la royauté vivante. Le pharaon est l’« Horus sur terre ». Ainsi, l’au-delà et le pouvoir s’éclairent mutuellement, comme on le voit dans pyramides et momification.

Seth : force ambivalente

Seth personnifie la violence, la tempête et le désert. Il reste toutefois nécessaire contre le chaos. Selon les régions, on l’honore ou on le suspecte. Cette ambivalence montre une pensée nuancée : l’ordre a besoin de canaliser la force, non de la nier.

Hathor : amour, musique et souveraineté

Hathor protège les femmes, les naissances et la joie. Déesse vache ou femme à cornes, elle apporte douceur et fertilité. Cependant, elle peut aussi se manifester en Sekhmet, plus redoutable. Son culte populaire montre la proximité des dieux avec la vie quotidienne.

Thot : écriture et sagesse

Thot, dieu ibis ou babouin, patronne l’écriture, le calcul et le temps. Il mesure, note et arbitre. Par lui, les hiéroglyphes ont une efficacité sacrée. Pour comprendre ce lien entre signe et rite, vois aussi hiéroglyphes.

Ptah : artisan de la création

À Memphis, Ptah crée par le cœur et la parole. Il protège les artisans, les architectes et les bâtisseurs. De ce fait, ses sanctuaires sont proches des ateliers et chantiers royaux. L’art égyptien tire ici sa légitimation sacrée.

Sekhmet et Bastet : protection et guérison

Sekhmet, lionne redoutable, brûle la maladie et le mal. Bastet, chatte bienveillante, apaise et protège le foyer. Ensemble, elles disent la force qui blesse et qui soigne. Des amulettes et fêtes locales expriment ce double visage du divin.

Anubis : guide des morts

Anubis veille sur l’embaumement et la pesée du cœur. Il conduit le défunt vers Osiris. Son rôle illustre l’attention extrême portée à la préparation de l’au-delà, au cœur de la religion égyptienne et des rites funéraires.

Triades et cultes locaux

Les triades (Amon-Mout-Khonsou ; Ptah-Sekhmet-Nefertoum ; Osiris-Isis-Horus) articulent famille divine, territoire et royauté. Chaque nome adapte le panthéon à son histoire. Pourtant, les grandes fêtes et processions unifient le pays, comme l’explique aussi l’article sur la vie quotidienne.

Panorama des dieux majeurs de la religion égyptienne, avec leurs attributs, fonctions et triades cultuelles. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Pour une présentation pédagogique des principales divinités avec objets cultuels, tu peux consulter la rubrique Égypte du British Museum.

🏛️ Rites, temples et vie du culte

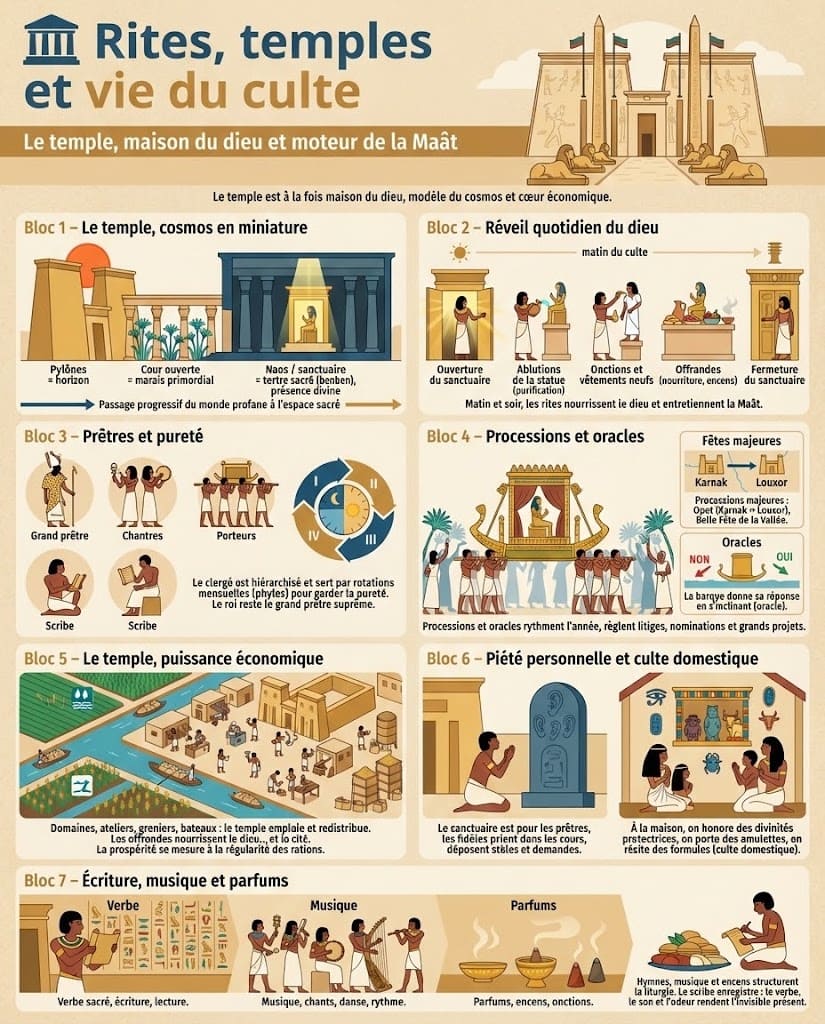

Le temple égyptien est à la fois maison du dieu, centre économique et observatoire du ciel. Il reproduit la création : pylônes comme horizon, cour inondable comme marais primordial, naos comme tertre sacré. Ainsi, franchir ses seuils, c’est passer du monde profane au cosmos réordonné par le rite.

Le service quotidien au dieu

Chaque matin, le prêtre « réveille » la statue : ouverture du sanctuaire, ablutions, onctions d’huiles, vêtement neuf, parure, puis offrandes de pains, bières, viandes, fruits et encens. Ensuite, on ferme le sanctuaire, signe que la divinité a repris force. Le soir, de nouvelles prières assurent la protection nocturne. Ainsi, la Maât est entretenue jour après jour.

Prêtres, pureté et organisation

Le clergé est hiérarchisé : grands prêtres, prophètes, chantres, porteurs de barque, scribes. De plus, des rotations mensuelles (phyles) alternent le service, afin de maintenir la pureté rituelle. Cependant, le roi reste le grand prêtre suprême ; les cérémonies publiques rappellent que le culte soutient la royauté et la royauté, le culte.

Processions, fêtes et oracles

Plusieurs fois l’an, la statue sort en barque pour visiter une autre divinité ou « voir » la population. Les grandes fêtes, comme Opet – grande procession reliant les temples de Karnak et de Louxor – ou la Belle Fête de la Vallée, régénèrent symboliquement le pays. Par ailleurs, on interroge les dieux : la barque incline sa proue pour signifier oui ou non. Ces oracles règlent litiges, nominations et projets.

Le temple, un acteur économique

Domaines agricoles, ateliers, greniers, bateaux : le temple emploie scribes, artisans et bateliers. Les offrandes et redevances nourrissent le dieu, mais aussi la cité. Ainsi, la prospérité se mesure à la régularité des rations. Pour situer ces rouages avec le calendrier des crues, vois Le Nil et l’agriculture.

Piété personnelle et culte domestique

Si le sanctuaire profond est réservé aux prêtres, les fidèles prient dans les cours, déposent des stèles « aux oreilles » et demandent guérison, justice ou fécondité. À la maison, on honore Bes, Taweret ou Hathor, on porte des amulettes et l’on récite des formules protectrices. Ainsi, la religion est à la fois d’État et intime.

Écriture, musique et parfums

Les hymnes, gravés sur murs et papyri, cadrent la liturgie ; les sistres, tambours et harpes rythment la procession ; l’encens consacre l’espace. De plus, le scribe enregistre offrandes et présages, garantissant mémoire et efficacité. Par l’union du verbe, du son et du parfum, le rite rend présent l’invisible.

Pour une présentation claire des temples, des prêtres et des fêtes, consulte les ressources de l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO).

Vue d’ensemble des temples, des rites quotidiens et de la vie du culte dans la religion égyptienne antique. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Passons maintenant aux mythes de création et à la Maât au cœur de la pensée égyptienne.

📜 Mythes de création et Maât

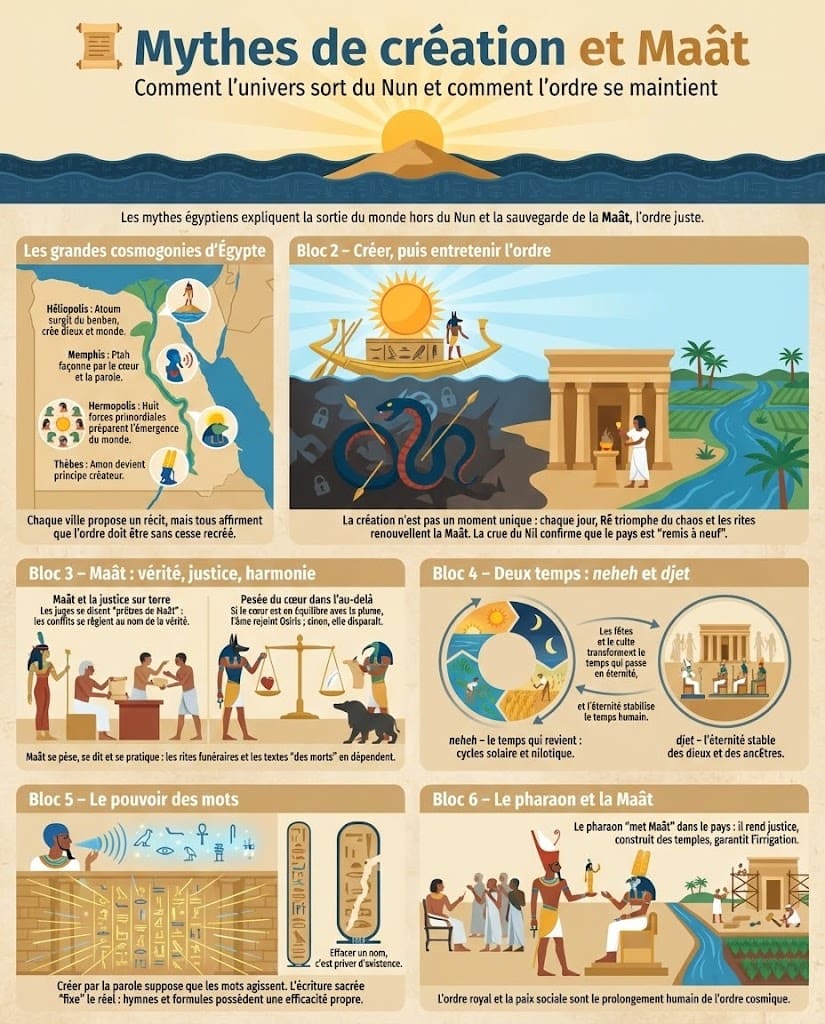

Les récits de création expliquent comment l’univers sort du Nun, l’océan primordial, et comment l’ordre, la Maât, se maintient. Chaque ville sacralise un scénario : à Héliopolis, Atoum surgit du tertre benben ; à Memphis, Ptah façonne par le cœur et la parole ; à Hermopolis, huit forces primordiales préparent l’émergence du monde ; à Thèbes, Amon devient principe créateur. L’essentiel demeure : l’ordre n’est jamais acquis, il faut le refaire chaque jour.

Créer, puis entretenir l’ordre

La création n’est pas un acte unique. En effet, le soleil renaît chaque matin, confirmant la victoire de Rê sur Apophis, le serpent du chaos. Les rituels quotidiens au temple réactualisent cette victoire. Par conséquent, la crue du Nil n’est pas seulement un phénomène naturel : c’est un signe que la Maât prévaut et que le pays est « remis à neuf ».

Maât : vérité, justice et harmonie

La Maât n’est pas abstraite : elle se pèse, se dit et se pratique. Les juges se disent « prêtres de Maât » ; les litiges se règlent au nom de la vérité. Dans l’au-delà, le cœur du défunt est pesé face à la plume de Maât. Si le cœur est en équilibre avec la plume (signe de rectitude), l’âme rejoint Osiris ; sinon, elle est dévorée. Cette scène éclaire le sens des rites funéraires et des textes dits « des morts ».

Temps cyclique et temps d’éternité

Les Égyptiens distinguent deux régimes temporels : neheh, le temps qui revient (cycles solaire et nilotique), et djet, l’éternité stable des dieux et des ancêtres. Grâce aux fêtes et au culte, le temps cyclique nourrit l’éternité, et l’éternité stabilise le temps humain. Ainsi, la religion égyptienne articule la vie quotidienne et le cosmos, comme on le perçoit aussi dans la vie quotidienne.

Parole créatrice et hiéroglyphes

Créer par la parole suppose que les mots agissent. Les hymnes et formules possèdent une efficacité, car l’écriture sacrée « fixe » le réel. C’est pourquoi on efface parfois le nom d’un souverain pour le « priver d’existence ». Pour comprendre ce pouvoir du signe, vois l’article sur les hiéroglyphes.

Ordre royal et paix sociale

Le pharaon n’est pas seulement chef politique : il « met Maât » dans le pays. En rendant justice, en construisant des temples et en assurant l’irrigation, il rétablit sans cesse l’équilibre. Cette mission explique sa place unique, que nous détaillerons dans la partie suivante sur le pharaon, pivot de la religion d’État.

Synthèse des mythes de création égyptiens et du principe de Maât, entre ordre cosmique, justice et au-delà. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec le pharaon, garant vivant de la Maât et médiateur entre dieux et hommes.

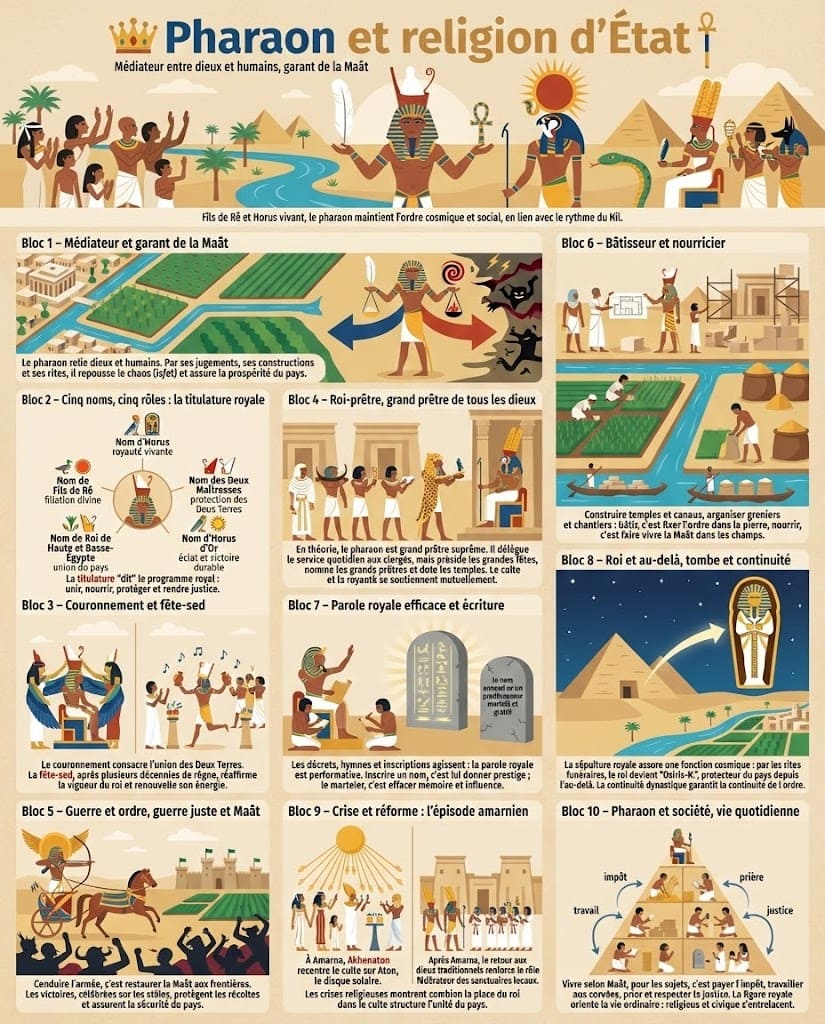

👑 Pharaon et religion d’État

Dans la religion égyptienne, le pharaon est médiateur entre dieux et humains. « Fils de Rê » et « Horus vivant », il garantit la Maât, c’est-à-dire l’ordre cosmique et social. Par ses jugements, ses constructions et ses rites, il repousse le chaos (isfet) et assure la prospérité du pays, en lien avec le rythme du Nil.

Titulature : cinq noms pour une mission

Le souverain porte cinq grands noms (Horus, Deux Maîtresses, Horus d’Or, Roi de Haute et Basse-Égypte, Fils de Rê). Chacun exprime un rôle : royauté vivante, protection des Deux Terres, éclat solaire, union du pays et filiation divine. Cette titulature « dit » le programme royal : maintenir l’unité, nourrir, protéger et rendre justice.

Couronnement, Sed et rituels publics

Le couronnement consacre l’union des Deux Terres. Ensuite, la fête-jubilaire (heb-sed) réaffirme, après plusieurs décennies, la vigueur du roi. Processions, courses rituelles, offrandes et hymnes renouvellent l’énergie du souverain. Ces rites publics rendent visible la coopération entre roi, prêtres et population.

Grand prêtre de tous les dieux

En théorie, le pharaon est le grand prêtre suprême. Concrètement, il délègue au clergé l’entretien quotidien des statues, mais il préside les fêtes majeures, nomme les grands prêtres et dote les temples. Le lien est réciproque : le culte soutient la royauté, et la royauté, le culte.

Guerre juste et Maât

Conduire l’armée ne relève pas seulement de la politique : c’est restaurer la Maât aux frontières. Les victoires repoussent les forces du désordre et assurent la sécurité des récoltes. Les stèles et reliefs célèbrent cette dimension sacrée du combat, en montrant le roi sous la protection d’Amon, Rê ou Horus.

Bâtisseur et nourricier

Le pharaon construit des temples, restaure des sanctuaires, creuse des canaux, organise des greniers. Bâtir, c’est fixer l’ordre dans la pierre ; irriguer, c’est faire vivre la Maât dans les champs. Les chantiers mobilisent scribes, artisans et bateliers, en écho au rôle économique des temples.

Parole efficace et écriture royale

Les décrets, hymnes et inscriptions agissent, car la parole royale est performative. Les hiéroglyphes fixent cette efficacité : nommer, c’est faire être. Inversement, marteler un nom, c’est retirer prestige et mémoire à un adversaire.

Tombe et au-delà du roi

La sépulture royale n’est pas un luxe, mais une nécessité cosmique. Par les rites funéraires, le roi défunt devient « Osiris-N. », protecteur du pays depuis l’au-delà. Ainsi, la continuité dynastique garantit la continuité de l’ordre.

Crises et réformes : l’exemple amarnien

Sous Akhenaton, le culte d’Aton recentre l’adoration sur le disque solaire. Cette réforme radicale impose le culte exclusif du disque solaire et proscrit temporairement les autres dieux. Après Amarna, le retour aux cultes traditionnels réaffirme le rôle fédérateur des sanctuaires locaux et de la triade Amon-Mout-Khonsou à Thèbes.

Pharaon, société et quotidien

Pour les sujets, « vivre selon Maât » signifie payer l’impôt, travailler aux corvées, prier et respecter la justice. La figure royale oriente les comportements ordinaires, jusqu’aux usages domestiques décrits dans la vie quotidienne. Le religieux et le civique s’entrelacent étroitement.

Pour lire des documents royaux et voir des reliefs de couronnement et de fêtes jubilaires, consulte les collections en ligne du musée du Louvre.

Schéma clair du rôle religieux et politique du pharaon, au cœur de la religion d’État en Égypte antique. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Passons maintenant aux héritages et influences de cette religion, de l’époque tardive aux contacts méditerranéens.

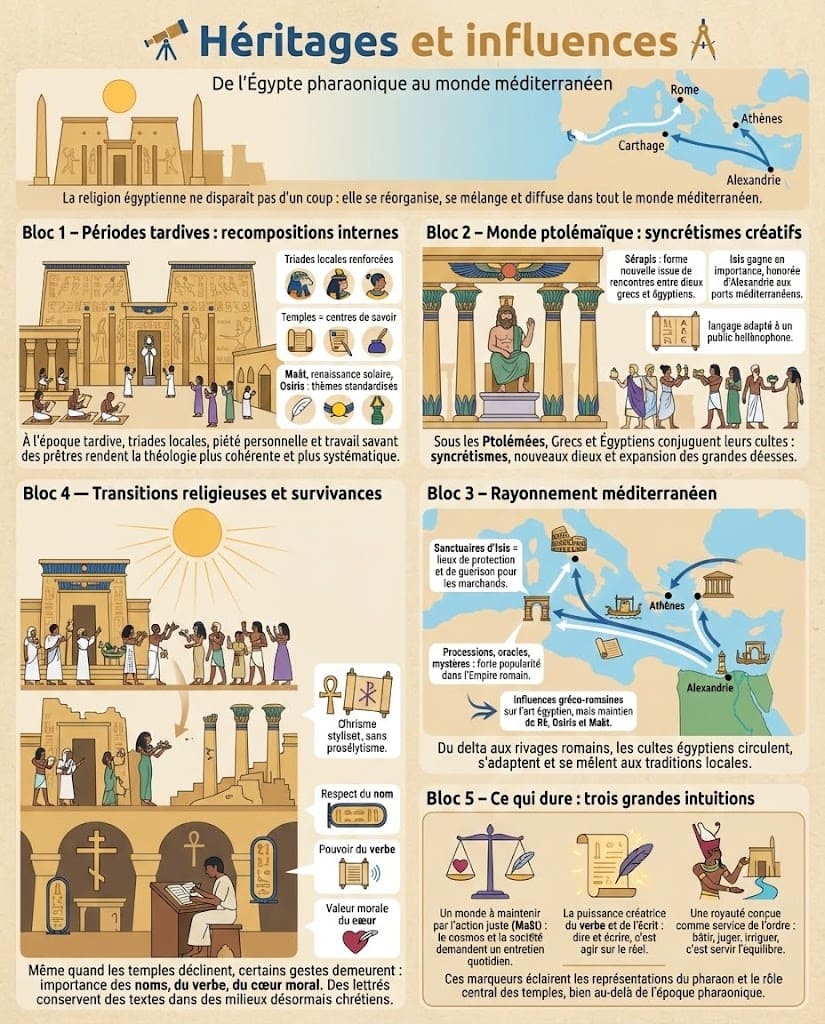

🔭 Héritages et influences

La religion égyptienne n’a pas disparu d’un coup : elle évolue, se transforme et diffuse. Des rois « étrangers » (Libyens, Koushites, Perses) honorent les sanctuaires ; les prêtres compilent et réécrivent des hymnes. Ainsi, le vieux fonds théologique reste vivant, tout en s’adaptant aux conjonctures politiques.

Périodes tardives et recompositions

À l’époque tardive, les triades locales se renforcent et la piété personnelle s’intensifie. Les temples deviennent d’immenses centres de savoir : on y commente les mythes, on standardise des rituels. Par conséquent, les mêmes thèmes (Maât, renaissance solaire, régénération osirienne) gagnent en cohérence et en portée.

Monde ptolémaïque : syncrétismes créatifs

Sous les Lagides, Grecs et Égyptiens conjuguent leurs cultes. Naissent alors des formes nouvelles, comme Sérapis, et des expansions puissantes des déesses, en particulier Isis, honorée de l’Alexandrie cosmopolite jusqu’aux ports méditerranéens. L’iconographie reste égyptienne, mais le langage s’ouvre au public hellénophone.

Rayonnement méditerranéen

Du delta aux rivages de l’Empire romain, processions, oracles et mystères gagnent en popularité. Les sanctuaires d’Isis deviennent des lieux de guérison et de protection pour les marchands. En retour, des formes gréco-romaines influencent l’art sacré nilotique, sans rompre l’équilibre entre Rê, Osiris et la Maât.

Transitions religieuses

Avec l’Antiquité tardive, les cultes traditionnels déclinent. Cependant, des gestes demeurent : respect des noms, pouvoir du verbe, valeur morale du cœur. Les lettrés conservent des textes dans des milieux désormais chrétiens ; l’héritage pharaonique reste lisible dans la langue et dans certaines pratiques savantes.

Ce qui dure

Au total, trois intuitions traversent les siècles : un monde à maintenir par l’action juste (Maât) ; la puissance créatrice du verbe et de l’écrit ; une royauté conçue comme service de l’ordre. Ces marqueurs éclairent aussi les représentations du pharaon et l’importance des temples dans la société.

Carte synthétique des héritages et influences de la religion égyptienne, de l’époque tardive aux mondes ptolémaïque et romain. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Passons au résumé « 🧠 À retenir » avant la FAQ et le quiz.

🧠 À retenir

- La religion égyptienne vise à maintenir la Maât : l’ordre juste qui équilibre dieux, humains et nature.

- Plusieurs cosmogonies locales coexistent (Héliopolis, Memphis, Hermopolis, Thèbes) sans se contredire : elles se complètent.

- Le panthéon s’organise autour de grandes figures : Rê/Atoum, Amon (Amon-Rê), Osiris–Isis–Horus, Seth, Hathor/Sekhmet, Thot, Ptah, Anubis.

- La personne est plurielle : ka (force vitale), ba (mobilité), akh (transfiguration), ib (cœur moral), ren (nom, identité).

- Le temple est maison du dieu, centre économique et « machine cosmique » ; prêtres et processions réactualisent l’ordre chaque jour.

- Heka (magie) = efficacité du verbe et du rite ; l’écriture hiéroglyphique a un pouvoir d’action sur le réel.

- Le pharaon, « Horus vivant » et « Fils de Rê », garantit la Maât par la justice, la guerre légitime, les constructions et les rites.

- La religion est à la fois d’État et domestique : cultes locaux, amulettes, oracles, dévotions familiales.

- Époques tardives et monde ptolémaïque : syncrétismes (ex. Sérapis), diffusion d’Isis, rayonnement en Méditerranée.

- Idées durables : ordre juste, puissance créatrice de la parole, royauté comme service de l’équilibre.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur la religion égyptienne

La religion égyptienne était-elle seulement polythéiste ?

Oui, mais avec des nuances. Les Égyptiens reconnaissent de nombreuses divinités tout en pratiquant souvent une hénothéisme locale (on honore un dieu principal sans nier les autres). De plus, le syncrétisme unit des dieux en formes composées (Amon-Rê), montrant une pensée souple plutôt qu’une liste figée.

Pourquoi existe-t-il plusieurs mythes de création ?

Parce que chaque grande ville (Héliopolis, Memphis, Hermopolis, Thèbes) a développé sa théologie. Cependant, ces cosmogonies ne se contredisent pas : elles se complètent et décrivent ensemble la mise en ordre du monde par la Maât.

Le pharaon est-il un dieu ?

Il est « Horus vivant » et « Fils de Rê » : sa fonction a une dimension divine. Toutefois, il demeure un humain chargé de maintenir la Maât. Après sa mort, il devient « Osiris-N. ». Ainsi, son statut est religieux, politique et rituel à la fois.

La « magie » (heka) était-elle une superstition ?

Non. Heka signifie l’efficacité du verbe et du rite : parole, gestes, encens, écriture hiéroglyphique « font advenir » ce qu’ils nomment. C’est une logique d’action symbolique, intégrée au culte officiel et aux pratiques domestiques.

Tout le monde entrait-il dans le sanctuaire ?

Non. Le naos était réservé aux prêtres. En revanche, les fidèles participaient aux processions, déposaient des stèles « aux oreilles » et consultaient les oracles. À la maison, on vénérait Bes, Taweret ou Hathor, via amulettes et prières.