🎯 Pourquoi le commerce triangulaire a-t-il dominé l’Atlantique ?

Le commerce triangulaire relie l’Europe, l’Afrique et les Amériques dans un système d’échanges pensé pour maximiser les profits, au prix d’une violence extrême. Des armateurs organisent des circuits maritimes, chargent des produits manufacturés, déportent des captifs, et reviennent avec sucre, café ou coton. Pour situer les lieux clés, vois les ports négriers français, et poursuis avec la vie quotidienne des esclaves ainsi que les révoltes et l’abolition. Pour une vue d’ensemble, revois aussi le cours complet sur l’esclavage et la traite négrière (lycée).

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- Contexte et définition

- Routes atlantiques et étapes

- Marchandises et traite

- Acteurs et logiques économiques

- Violences et résistances

- Profits, ports et impacts

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec le contexte et la définition pour bien poser les repères. Tu veux une version simple (collège) ? Va directement sur Commerce triangulaire (niveau collège).

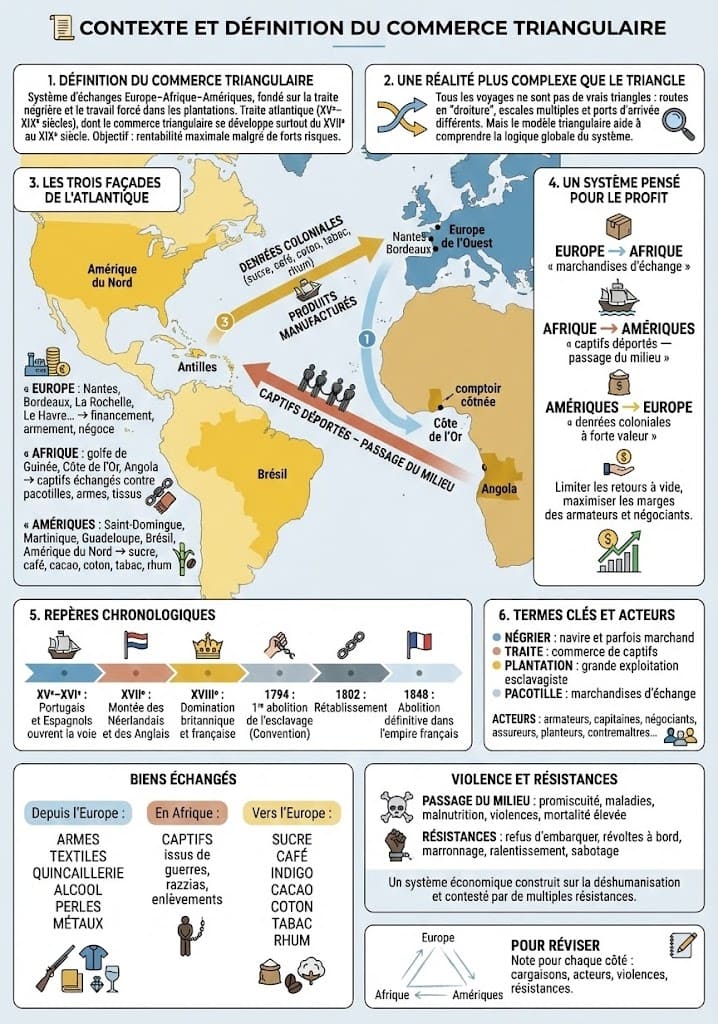

📜 Contexte et définition du commerce triangulaire

Le commerce triangulaire désigne un système d’échanges atlantiques reliant l’Europe, l’Afrique et les Amériques entre le XVIe et le XIXe siècle : des navires quittent les ports européens chargés de produits manufacturés, troquent en Afrique des captifs, puis reviennent d’Amérique avec des denrées coloniales (sucre, café, indigo, coton, tabac, rhum). Ce schéma, visant une rentabilité maximale (malgré de gros risques), se construit sur la traite négrière et l’esclavage dans les plantations.

🧭 De quoi parle-t-on exactement ?

L’expression commerce triangulaire simplifie une réalité plus complexe. Tous les circuits n’étaient pas de parfaits triangles : certains voyages se faisaient « en droiture » (Europe → Antilles → Europe), d’autres comportaient des escales multiples ou des retours par des ports différents. Cependant, l’idée de triangulation reste utile pour comprendre les rôles des ports négriers français et la logique globale du système.

🗺️ Les trois façades de l’Atlantique

Côté Europe : Nantes, Bordeaux, La Rochelle ou Le Havre équipent les navires, financent les expéditions et assurent le négoce. Côté Afrique : les côtes du golfe de Guinée, de la « Côte de l’Or » à l’Angola, sont des zones d’approvisionnement où les capitaines échangent pacotilles, armes, tissus, métaux ou alcool contre des captifs, dans un espace qui sera ensuite remodelé par la colonisation en Afrique. Côté Amériques : les îles sucrières (Saint-Domingue, Martinique, Guadeloupe) mais aussi le Brésil et le littoral nord-américain livrent les denrées qui nourrissent la consommation européenne.

⚙️ Un système économique pensé pour le profit

Le commerce triangulaire optimise l’occupation du navire sur chaque trajet :

trajet 1 (Europe → Afrique) avec des marchandises d’échange ;

trajet 2 (Afrique → Amériques), appelé passage du milieu, transporte les captifs déportés ;

trajet 3 (Amériques → Europe) ramène des denrées coloniales à forte valeur. Cette organisation réduit les retours à vide et maximise les marges des armateurs, négociants et assureurs.

🕰️ Repères chronologiques

Les Portugais et les Espagnols ouvrent la voie aux XVe–XVIe siècles ; au XVIIe, Néerlandais et Anglais s’imposent, puis le XVIIIe siècle voit la montée en puissance britannique et française. Les abolitions s’échelonnent ensuite : première abolition (1794) révoquée en 1802, puis abolition définitive (1848). Pour les dynamiques de fin de système, voir révoltes et abolition.

🧩 Termes clés et acteurs

Négrier désigne à la fois le navire et parfois le marchand ; traite renvoie au commerce de captifs ; plantation à l’exploitation agricole esclavagiste ; pacotille aux marchandises d’échange. Autour de l’armateur gravitent capitaines, officiers, négociants, contremaîtres, assureurs, courtiers et commissionnaires. Côté colonies, les planteurs et les gestionnaires contrôlent la main-d’œuvre servile et la production destinée au marché atlantique.

🧪 Biens échangés et spécialisations régionales

Depuis l’Europe : armes, poudres, textiles (toiles, indiennes), quincaillerie, alcool, perles et métaux. Sur les côtes africaines : intermédiaires et autorités locales livrent des captifs, souvent issus de guerres, razzias ou réseaux d’enlèvements. Aux Amériques : sucre, café, indigo, cacao, coton, tabac et rhum repartent vers l’Europe, alimentant un cercle de consommation qui enrichit négociants et États. Pour les effets sociaux, lis la vie quotidienne des esclaves.

🚨 Violence structurelle et résistances

Le commerce triangulaire repose sur la contrainte et la déshumanisation. Le passage du milieu concentre promiscuité, maladies, malnutrition et violences, provoquant une mortalité élevée. En mer comme à terre, des résistances existent : refus d’embarquer, révoltes à bord, marronnage, lenteurs au travail, sabotage. Ces résistances, cumulées aux évolutions économiques et politiques, pèsent dans les processus d’abolition. Tu peux prolonger avec racisme et justification.

Schéma de synthèse présentant le fonctionnement du commerce triangulaire entre Europe, Afrique et Amériques et son ancrage dans la traite négrière. 📸 Source : reviserhistoire.fr

🔗 Pour aller plus loin

Un repère utile est la cartographie des routes et des échelles régionales proposée par des institutions comme le programme de l’UNESCO « The Slave Route ». Astuce : quand tu révises, dessine un triangle Europe–Afrique–Amériques, puis note pour chaque côté les cargaisons et les acteurs impliqués : tu retiendras plus facilement les logiques du système.

Enfin, garde en tête que le commerce triangulaire n’est pas qu’un circuit économique : il structure des sociétés entières des deux côtés de l’Atlantique et laisse des héritages et mémoires qui se débattent encore aujourd’hui.

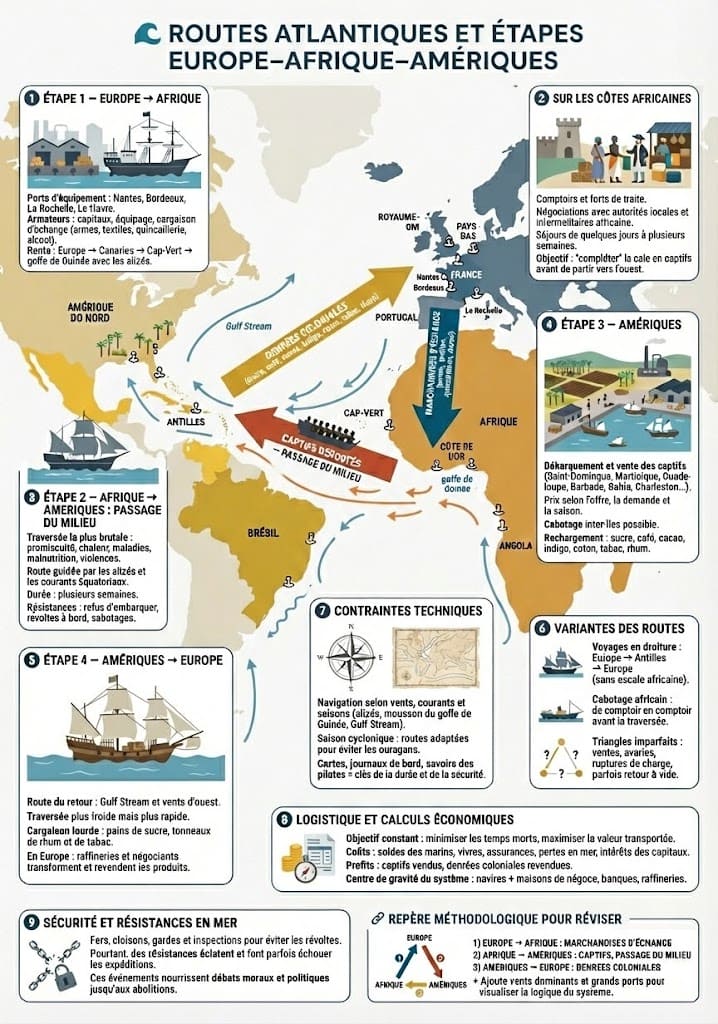

🌊 Routes atlantiques et étapes Europe–Afrique–Amériques

Pour saisir la mécanique du commerce triangulaire, il faut suivre pas à pas l’itinéraire des navires : départ d’Europe, troc de captifs en Afrique, traversée dite passage du milieu vers les Amériques, puis retour chargé de denrées coloniales. À chaque étape, vents, courants et marchés imposent leurs contraintes, tandis que les capitaines arbitrent entre vitesse, coûts et risques.

🧭 Étape 1 — Europe → Afrique : l’armement et la « pacotille »

Le départ se fait depuis des ports d’équipement comme Nantes, Bordeaux, La Rochelle ou Le Havre. Les armateurs mobilisent capitaux, équipages et cargaisons d’échange : armes, poudres, textiles, quincaillerie, alcool, perles, métaux. Le navire suit les alizés, passant au large des Canaries pour descendre vers le Cap-Vert, avant de mettre le cap sur le golfe de Guinée. En chemin, des escales techniques ou commerciales ajustent les stocks et l’eau douce.

⚓ Sur les côtes africaines : négociations, comptoirs et attentes

Le bâtiment mouille à proximité de comptoirs ou de « forts » où s’opèrent les transactions. Les capitaines négocient avec des intermédiaires africains, autorités locales ou négociants côtiers. Les séjours peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines : pendant ce temps, on répare, on troque, on surveille la santé de l’équipage et l’on redoute la contrebande concurrente. Le navire n’appareille vers l’ouest qu’une fois la cale « complétée » en captifs.

🌪️ Étape 2 — Afrique → Amériques : le « passage du milieu »

La traversée vers les Antilles, le Brésil ou l’Amérique du Nord suit les alizés de sud-est et les courants équatoriaux. Elle dure plusieurs semaines, parfois davantage selon la saison et l’état du navire. C’est la séquence la plus brutale : promiscuité, chaleur, maladies, malnutrition, violences et révoltes rythment le quotidien. Pour comprendre ces expériences humaines, vois la vie quotidienne des esclaves, et les formes de résistances qui s’expriment dès la mer.

🏝️ Étape 3 — Amériques : débarquement, vente et reconfiguration

À l’arrivée (Saint-Domingue, Martinique, Guadeloupe, Barbade, Bahia, Charleston, etc.), les capitaines organisent la vente des captifs et la recomposition de la cargaison. Les marchés locaux fixent les prix selon l’offre, la demande et la saison des récoltes. Une partie des captifs est parfois revendue plus loin par cabotage inter-îles. Les navires se rééquipent ensuite en denrées coloniales : sucre, rhum, café, cacao, indigo, coton ou tabac.

🌬️ Étape 4 — Amériques → Europe : le retour avec les denrées

Le retour s’effectue en remontant vers le nord-ouest pour accrocher le Gulf Stream et les vents d’ouest, puis en obliquant vers l’Europe. Cette route, plus froide mais plus rapide, permet de gagner des jours précieux. Le navire, lesté de marchandises lourdes (sucre en pains, tonneaux de rhum ou de tabac), doit surveiller l’humidité, les fuites et les parasites. À l’arrivée, raffineries et négociants européens transforment et redistribuent ces produits vers les marchés urbains.

🔁 Variantes : « droiture », cabotage et triangulations imparfaites

En pratique, le commerce triangulaire n’est pas toujours un triangle parfait. Des voyages en droiture font Europe → Antilles → Europe sans escale africaine (surtout pour le sucre). D’autres combinent cabotage africain (de comptoir en comptoir) avant la traversée. Parfois, le navire qui franchit l’Atlantique n’est pas celui qui rentre : des ventes, ruptures de charge et avaries obligent à réaffréter ou à repartir à vide sur certains segments.

🧪 Contraintes techniques : vents, courants et saisons

Les commandants planifient selon les alizés, la mousson du golfe de Guinée et le Gulf Stream. En saison cyclonique, ils évitent les Antilles ou choisissent des latitudes plus sûres. Les cartes, journaux de bord et savoirs empiriques accumulés par les pilotes sont des outils décisifs ; ils conditionnent la durée des traversées, la santé des équipages et la rentabilité globale.

💰 Logistique et calculs économiques à chaque étape

À chaque segment, l’objectif reste identique : minimiser les temps morts et maximiser la valeur transportée. Les coûts (soldes de l’équipage, vivres, assurances, pertes en mer, intérêts des capitaux avancés) sont mis en balance avec les prix espérés des captifs et des denrées. Le centre de gravité financier se situe autant à terre (maisons de négoce, banques, raffineries) qu’à bord. Cette logique de profit explique la persistance du système, malgré les risques et les crises.

🚨 Sécurité, contrôle et résistances en mer

L’étape africaine et le passage du milieu concentrent les risques de révolte ; on multiplie fers, cloisons, quarts de surveillance et inspections. Pourtant, des résistances éclatent, retardent ou font échouer des expéditions. Ces événements, parfois relayés dans les ports européens, nourrissent débats moraux et politiques qui aboutiront, avec le temps, à l’abolition (voir révoltes et abolition).

🔗 Repère méthodologique pour réviser

Pour mémoriser les étapes du commerce triangulaire, trace trois flèches sur une carte : 1) Europe → Afrique (marchandises d’échange) ; 2) Afrique → Amériques (captifs, passage du milieu) ; 3) Amériques → Europe (denrées coloniales). Ajoute les vents dominants (alizés, ouest) et les grands ports (voir ports négriers français) : tu visualiseras d’un coup d’œil la logique du système.

Carte simplifiée de l’Atlantique illustrant les routes, vents et étapes du commerce triangulaire entre Europe, Afrique et Amériques. 📸 Source : reviserhistoire.fr

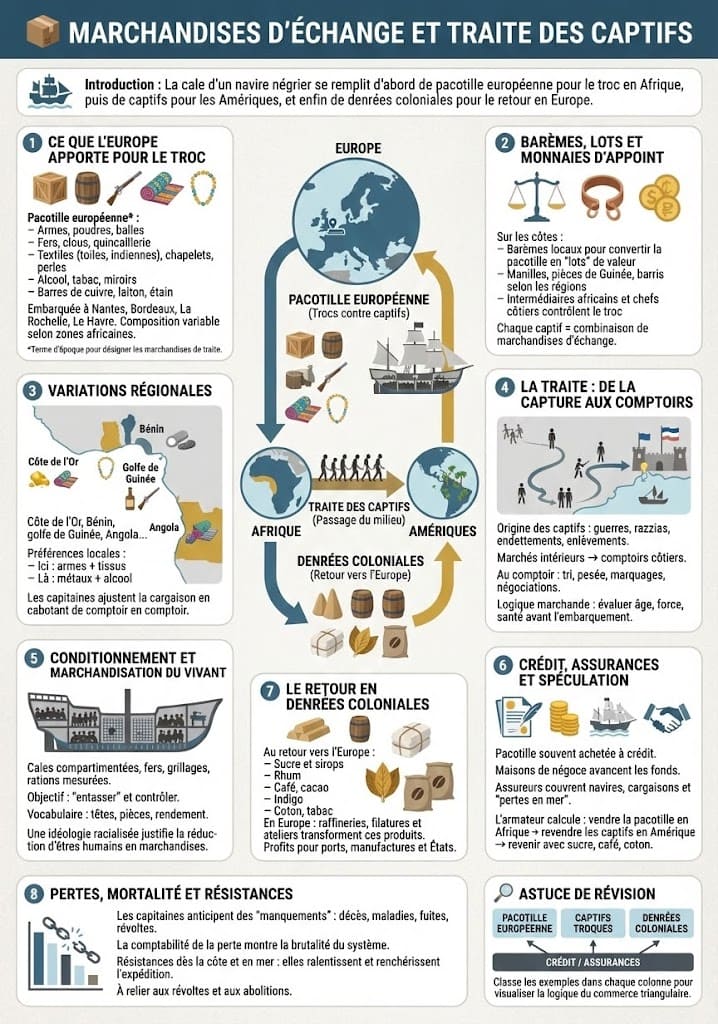

📦 Marchandises d’échange et traite des captifs

Au cœur du commerce triangulaire, la cale se remplit d’abord de produits européens destinés au troc sur les côtes africaines, puis se « recompose » en denrées coloniales au retour. Entre les deux, la traite transforme des êtres humains en « valeurs d’échange » : une violence économique et raciale structurée par des règles précises, des pratiques locales et des circuits de crédit.

🧰 Ce que l’Europe apporte pour le troc

Armes à feu, poudres et balles ; fers, clous et quincaillerie ; textiles (toiles, indiennes), chapelets et perles ; alcool, tabac, miroirs ; barres de cuivre, laiton, étain. Ces marchandises d’échange constituent la pacotille (terme d’époque, désignant non pas des babioles, mais une cargaison manufacturée de valeur, que l’on nommerait aujourd’hui marchandises de traite) embarquée à Nantes, Bordeaux, La Rochelle ou Le Havre. Leur composition varie selon les zones africaines, les préférences locales et les prix attendus en Amérique.

⚖️ Barèmes, lots et monnaies d’appoint

Sur les côtes, des barèmes locaux convertissent la pacotille en « lots » comparables. On parle de pièces de Guinée, de manilles (bracelets-monnaies) ou de barris selon les régions. Les capitaines composent des paniers d’objets pour approcher le « prix » exigé pour un captif, sous le contrôle d’intermédiaires et de chefs côtiers.

🌍 Variations régionales des marchandises

Les préférences diffèrent entre la Côte de l’Or, le Bénin, le golfe de Guinée ou l’Angola. Ici, armes et tissus dominent ; là, métaux et alcool sont privilégiés. Les capitaines ajustent leurs cargaisons en cabotant de comptoir en comptoir, ou en attendant que les réseaux intérieurs acheminent les captifs vers le littoral.

⛓️ La traite : de la capture aux comptoirs

Les captifs proviennent de guerres, razzias, endettements ou réseaux d’enlèvements. Des marchés intérieurs alimentent les comptoirs côtiers où s’opèrent pesées, tri, marquages et négociations. La logique marchande impose une déshumanisation totale : on évalue l’âge, la force, l’absence de maladie, avant l’embarquement pour le passage du milieu. Pour les expériences vécues, voir la vie quotidienne des esclaves.

🧱 Conditionnement et « marchandisation » du vivant

Cales compartimentées, fers, grillages, rations mesurées : tout vise à contrôler, entasser et transporter. Le vocabulaire comptable (têtes, pièces, rendement) reflète la « marchandisation » du vivant. Cette construction idéologique s’appuie sur des discours racialisés ; prolonge avec racisme et justification.

🧮 Crédit, assurances et spéculation

La pacotille est souvent achetée à crédit. Des maisons de négoce avancent les fonds ; des assureurs couvrent navires, cargaisons et « pertes en mer ». Des primes varient selon la saison et la route. L’armateur calcule un rendement global : vendre la pacotille en Afrique, revendre les captifs en Amérique, retransformer en sucre, café ou coton pour l’Europe.

🏭 Le « retour » en denrées coloniales

Sucre et sirops, rhum, café, cacao, indigo, coton, tabac occupent la cale au trajet retour. En Europe, raffineries, filatures et ateliers transforment ces produits. Les profits irriguent ports, manufactures et États, consolidant le commerce triangulaire et ses dépendances économiques de part et d’autre de l’Atlantique.

🚨 Pertes, mortalité et résistances

Les capitaines anticipent des « manquements » : décès, maladies, fuites, révoltes. Cette comptabilité de la perte révèle la brutalité du système. Pourtant, des résistances existent dès la côte et en mer ; elles ralentissent, renchérissent, et parfois font échouer l’expédition. Relie avec révoltes et abolition.

🔎 Astuce de révision

Dresse un tableau en trois colonnes : 1) pacotille européenne ; 2) captifs troqués sur les côtes africaines ; 3) denrées coloniales au retour. Ajoute une ligne « crédit/assurance » pour visualiser la finance qui sous-tend le commerce triangulaire. Pour la vue d’ensemble du thème, reviens au pilier « L’esclavage et la traite négrière ».

Infographie sur les marchandises de traite et la transformation des captifs en marchandises au cœur du commerce triangulaire. 📸 Source : reviserhistoire.fr

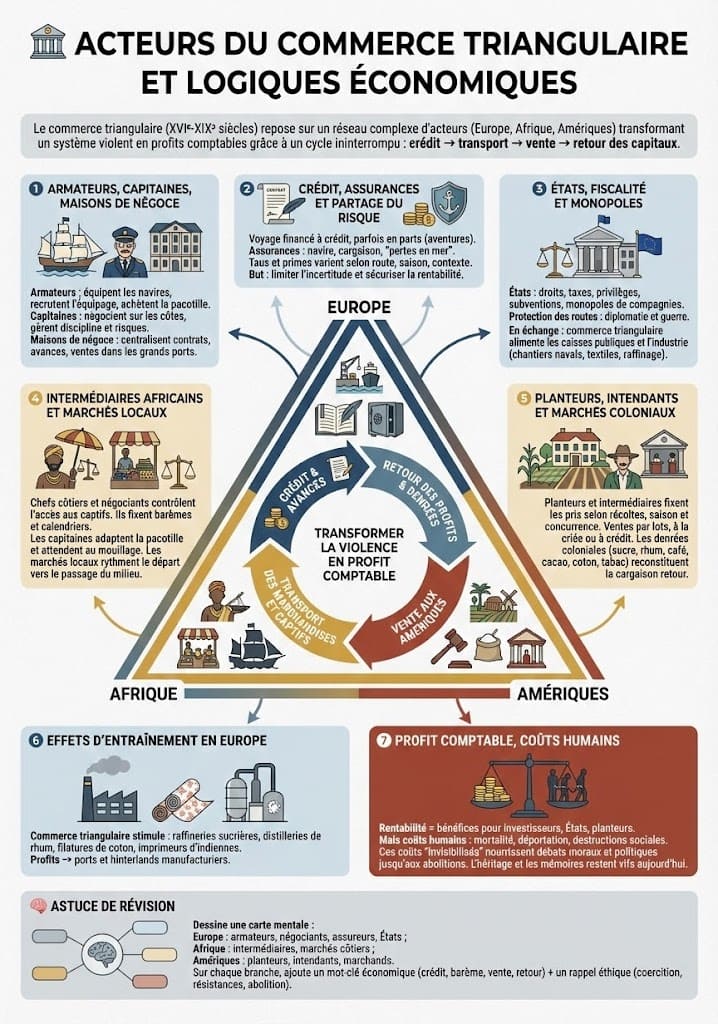

🏦 Acteurs du commerce triangulaire et logiques économiques

Le commerce triangulaire s’appuie sur un réseau d’acteurs coordonnés : armateurs, capitaines, négociants, assureurs, États, intermédiaires africains et planteurs américains. Chacun cherche un gain spécifique, mais tous dépendent d’un même cycle crédit–transport–vente–retour qui transforme la violence en profit comptable.

🛳️ Armateurs, capitaines et maisons de négoce

Les armateurs équipent les navires, recrutent l’équipage et achètent la pacotille. Les capitaines négocient sur les côtes, gèrent la discipline et arbitrent les risques. Les maisons de négoce centralisent contrats, avances et ventes. Leur base est souvent un grand port : vois les ports négriers français.

📈 Crédit, assurances et partage du risque

Le voyage est financé par crédit à court terme, parfois en parts (aventures) souscrites par investisseurs. Les assurances couvrent navire, cargaison et « pertes ». Les taux et primes varient selon la saison, la route et la conjoncture. L’objectif : lisser l’incertitude et sécuriser la rentabilité globale de l’expédition.

🏛️ États, fiscalité et monopoles

Les États prélèvent droits et taxes, accordent privilèges, subventions ou monopoles à certaines compagnies. Ils protègent les routes par la diplomatie et la guerre. En retour, le commerce alimente les caisses publiques et soutient des secteurs stratégiques (chantier naval, textiles, raffinage).

🌍 Intermédiaires africains et marchés locaux

Chefs côtiers, négociants et réseaux intérieurs contrôlent l’accès aux captifs, fixent barèmes et calendriers. Les capitaines adaptent la pacotille et patientent au mouillage. Ces médiations locales structurent les prix et le rythme des départs pour le passage du milieu.

🏝️ Planteurs, intendants et marchés coloniaux

Dans les Amériques, planteurs et intermédiaires déterminent les cours selon les récoltes, la saison et l’offre concurrente. Les ventes peuvent se faire par lots, à la criée ou à crédit. Les denrées coloniales reconstituent ensuite la cargaison retour : sucre, rhum, café, cacao, coton, tabac.

🏭 Effets d’entraînement en Europe

Le commerce triangulaire stimule raffineries sucrières, distilleries de rhum, filatures de coton et imprimeurs d’indiennes. Les profits irriguent villes portuaires et hinterlands manufacturiers. Pour saisir les liens territoires–ports, reviens à ports négriers français.

⚖️ Profit comptable, coûts humains

La rentabilité masque des coûts humains massifs : mortalité, déportation, destructions sociales. Ces coûts « invisibilisés » nourrissent débats moraux et politiques, jusqu’aux abolitions, et pèsent sur l’héritage et la mémoire.

🧠 Astuce de révision

Fais une carte mentale « acteurs » : Europe (armateurs, négociants, assureurs, État) → Afrique (intermédiaires, marchés côtiers) → Amériques (planteurs, intendants, marchands). Ajoute, sur chaque branche, un mot-clé économique (crédit, barème, vente, retour) et un rappel éthique (coercition, résistances, abolition).

Schéma des acteurs européens, africains et américains impliqués dans le commerce triangulaire et des logiques économiques qui structurent ce système. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Prêt·e pour la suite ? On analyse maintenant les violences et résistances au cœur du système.

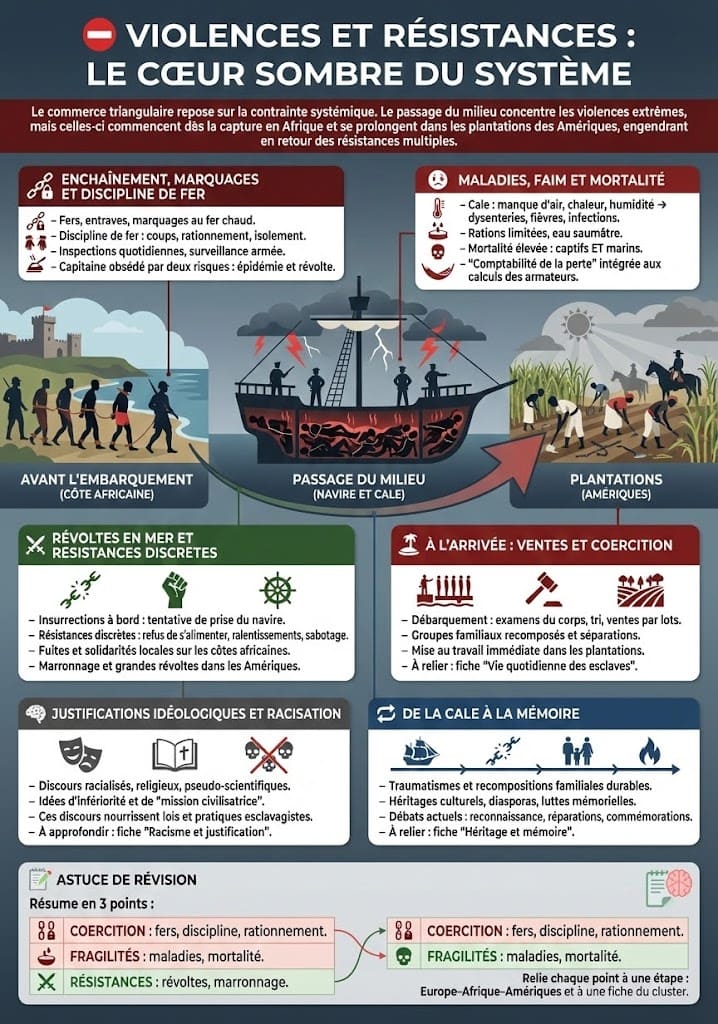

🛑 Violences et résistances : le cœur sombre du système

Le commerce triangulaire repose sur la contrainte. À bord des négriers, le passage du milieu concentre promiscuité, maladies, châtiments et déshydratation. La cale, pensée pour « rentabiliser » l’espace, nie les corps et les liens. Cette violence commence avant l’embarquement et se prolonge après le débarquement, dans les plantations.

⛓️ Enchaînement, marquages et discipline de fer

Les captifs sont entravés par fers et entraves. Des marquages au fer chaud existent. À bord, la discipline combine violence physique, rationnement et isolement. Les capitaines redoutent l’épidémie et la révolte, d’où des inspections quotidiennes et une surveillance armée.

🤒 Maladies, faim et mortalité

Le manque d’air, la chaleur et l’humidité favorisent dysenteries, fièvres et infections cutanées. Les rations sont limitées et l’eau saumâtre. La mortalité touche captifs et marins. Cette « comptabilité de la perte » est cyniquement intégrée aux calculs des armateurs.

⚔️ Révoltes en mer et résistances discrètes

Des tentatives d’insurrection éclatent à bord. D’autres résistances sont moins visibles : refus de s’alimenter, ralentissements, sabotage. Sur les côtes africaines, des fuites et des solidarités locales existent. Dans les Amériques, le marronnage et les révoltes structurent un mouvement plus large.

🏝️ À l’arrivée : ventes, recompositions et coercition

Le débarquement s’accompagne d’examens, de ventes par lots et d’une recomposition forcée des groupes. La mise au travail est immédiate. Pour comprendre le quotidien, parcours la vie quotidienne des esclaves.

🧠 Justifications idéologiques et racisation

Pour soutenir le commerce triangulaire, des discours racialisés, religieux ou pseudo-scientifiques cherchent à légitimer l’inégalité. Ils nourrissent des lois et des pratiques. Analyse ces discours dans racisme et justification.

🔄 De la cale à la mémoire

Les violences laissent des traces durables : traumatismes, recompositions familiales, héritages culturels et luttes mémorielles. Pour les enjeux contemporains, vois héritage et mémoire. Le système n’est pas qu’un schéma économique : il transforme des sociétés.

📝 Astuce de révision

Résume en trois lignes : 1) coercition (fers, discipline, rationnement) ; 2) fragilités (maladies, mortalité) ; 3) résistances (révoltes, marronnage). Relie chaque point à une étape du parcours Europe–Afrique–Amériques et à une fiche du cluster pour réviser efficacement.

Infographie sur les violences du commerce triangulaire et les résistances des personnes réduites en esclavage, de la cale des navires aux plantations. 📸 Source : reviserhistoire.fr

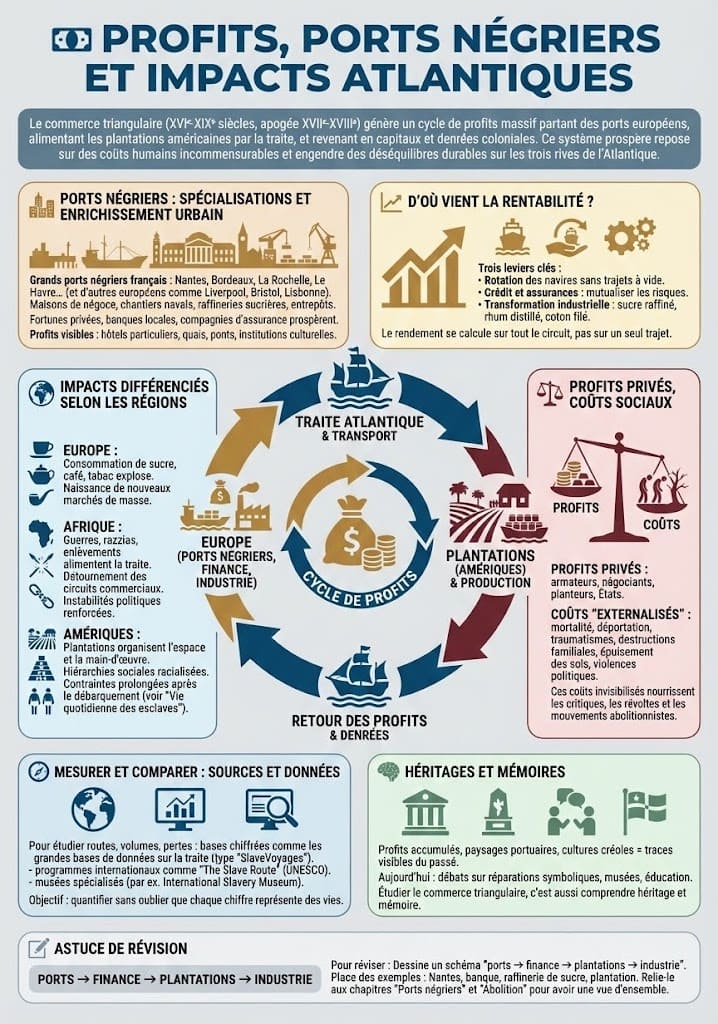

💶 Profits, ports négriers et impacts atlantiques

Le commerce triangulaire alimente un cycle de profits qui commence dans les ports européens, se poursuit dans les plantations et revient sous forme de denrées et de capitaux. Mais ces gains comptables reposent sur des coûts humains massifs et des déséquilibres durables entre les rives de l’Atlantique.

🏙️ Ports négriers : spécialisations et enrichissement urbain

Les maisons de négoce, chantiers navals, raffineries sucrières et entrepôts transforment les villes portuaires. À Nantes, Bordeaux, La Rochelle ou Le Havre, fortunes privées, banques locales et compagnies d’assurance prospèrent. Cet essor finance hôtels particuliers, quais, ponts et institutions culturelles.

📈 D’où vient la rentabilité ?

Trois leviers dominent : rotation des navires sans trajets à vide ; crédit et assurances qui mutualisent les risques ; transformation industrielle en Europe (raffinage du sucre, distillation du rhum, filatures de coton). Le rendement global se calcule sur l’ensemble du circuit, et non sur un segment isolé.

🌍 Impacts différenciés selon les régions

En Europe, la consommation de sucre, café et tabac explose et façonne de nouveaux marchés de masse. En Afrique, guerres, razzias et détournement de circuits commerciaux aggravent les instabilités. Dans les Amériques, les plantations structurent l’espace, la main-d’œuvre et les hiérarchies sociales, prolongeant la contrainte au-delà du débarquement (voir vie quotidienne des esclaves).

⚖️ Profits privés, coûts sociaux

La logique du commerce triangulaire externalise les « coûts » : mortalité, traumatismes, destructions familiales, épuisement des sols, violences politiques. Ces coûts invisibilisés nourrissent les critiques morales et politiques, accélérant, avec les révoltes et les abolitionnismes, la fin légale du système.

🧭 Mesurer et comparer : sources et données

Pour explorer routes, volumes et pertes, consulte la base SlaveVoyages, qui agrège des milliers de voyages. Tu peux aussi croiser ces chiffres avec le programme de l’UNESCO The Slave Route, et les dossiers du International Slavery Museum.

🧠 Héritages et mémoires

Les profits accumulés, les paysages portuaires et les cultures créoles témoignent d’un passé encore débattu. Les questions de réparations symboliques, de musées et d’éducation renvoient à l’héritage et la mémoire, indissociables de l’étude du commerce triangulaire.

📝 Astuce de révision

Fais un schéma « ports → finance → plantations → industrie » et place-y des exemples concrets (Nantes, raffinerie, sucre, banque). Relie-le aux chapitres ports négriers et abolition pour une vue d’ensemble.

Schéma des profits générés par le commerce triangulaire dans les ports négriers et de leurs impacts économiques et sociaux sur les rives de l’Atlantique. 📸 Source : reviserhistoire.fr

🕵️ Le saviez-vous ? Mythes et réalités du commerce atlantique !

La route que vous décrivez emprunte le couloir des Alizés. Les navigateurs portugais avaient compris qu’il fallait effectuer une large boucle vers l’ouest (la Volta) pour attraper ces vents porteurs, seule « autoroute » énergétique vers le golfe de Guinée.

Cependant, l’Histoire est pleine de nuances :

- L’expression « commerce triangulaire » est un modèle théorique ; en réalité, de nombreux navires voyageaient « en droiture » (aller-retour direct Europe-Amériques) sans passer par l’Afrique.

- Attention au terme « pacotille » : il ne désignait pas des objets sans valeur, mais des produits manufacturés coûteux (armes, textiles, métaux) exigés par les négociants africains.

- Enfin, la rentabilité n’était pas « exceptionnelle » (8-10 %) mais extrêmement risquée (naufrages, épidémies). Dire « très rentable » valide à tort le mythe de l’argent facile.

🧠 À retenir : le commerce triangulaire en 10 ideas-clés

- Définition : le commerce triangulaire relie Europe → Afrique → Amériques par un circuit pensé pour le profit.

- Trois trajets : 1) Europe → Afrique (pacotille) ; 2) Afrique → Amériques (passage du milieu, déportation des captifs) ; 3) Amériques → Europe (denrées coloniales).

- Pacotille européenne : armes, textiles, métaux, alcool, quincaillerie — troqués contre des captifs sur les côtes africaines.

- Denrées de retour : sucre, rhum, café, cacao, indigo, coton, tabac — transformées en Europe (raffineries, filatures).

- Acteurs clés : armateurs, capitaines, négociants, assureurs, États, intermédiaires africains et planteurs américains.

- Logique économique : crédit, assurances et rotation sans trajets à vide pour maximiser la rentabilité globale.

- Violences structurelles : contrainte, promiscuité, maladies, mortalité, châtiments ; résistances (révoltes, marronnage).

- Ports négriers : spécialisations et enrichissement urbain (voir ports négriers français).

- Temporalité : essor XVIIe–XVIIIe siècles ; abolitions progressives de la traite puis de l’esclavage (France, 1848).

- Héritages : mémoires, débats, inégalités et cultures créoles (voir héritage et mémoire).

Astuce : apprends le triangle par un schéma annoté (cargaisons, vents, ports) et relie-le à la vie quotidienne des esclaves et aux révoltes et abolitions.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur le commerce triangulaire

Le commerce triangulaire formait-il toujours un triangle parfait ?

Non. Le schéma « triangle » aide à mémoriser, mais de nombreux voyages suivaient des variantes : cabotage africain, ruptures de charge, retours différents, ou voyages « en droiture » (Europe → Antilles → Europe). Pour les itinéraires et contraintes (vents, saisons), vois routes et étapes.

Traite négrière et esclavage, c’est la même chose ?

La traite est le commerce des captifs à travers l’Atlantique ; l’esclavage est le système de travail forcé et d’exploitation dans les plantations et les villes américaines. La traite alimente l’esclavage, mais ce dernier structure durablement les sociétés coloniales. Pour les réalités vécues, vois vie quotidienne des esclaves.

Pourquoi ce système était-il si rentable pour l’Europe ?

Les navires évitaient les retours à vide, le crédit et les assurances mutualisaient les risques, et l’industrie européenne (raffineries, filatures) valorisait les denrées. Les ports négriers français concentraient capitaux, savoir-faire maritime et débouchés urbains.

Les Africains étaient-ils « complices » de la traite ?

Des intermédiaires africains ont participé aux captures et aux ventes, selon des dynamiques locales (guerres, endettements, routes intérieures). Mais la demande atlantique, les armes et les profits européens ont structuré le système. Réduire l’histoire à la « complicité » invisibilise la contrainte globale, la violence racialisée et les résistances. À relier avec racisme et justification.

Quelles grandes dates d’abolition pour la France ?

1794 : première abolition de l’esclavage (Convention) ; 1802 : rétablissement ; 1815–1817 : interdiction de la traite ; 1848 : abolition définitive de l’esclavage dans les colonies françaises. Pour le contexte des mobilisations et révoltes, vois révoltes et abolition.