🎯 Pourquoi l’Empire français est-il emblématique en histoire ?

L’Empire français est au cœur de l’histoire mondiale des XIXe et XXe siècles, car il fait de la France l’une des grandes puissances coloniales de la planète.

De plus, cet empire s’étend sur plusieurs continents, de l’Afrique à l’Asie, en passant par l’Océanie, ce qui transforme en profondeur les sociétés colonisées et la métropole.

Ainsi, comprendre l’Empire français, c’est aussi saisir comment se construisent les inégalités, les dépendances économiques et les résistances qui mènent plus tard aux mouvements de décolonisation.

Enfin, ce chapitre te permet de mieux préparer le brevet et le baccalauréat, car il met en lumière les enjeux politiques, économiques et culturels de la domination coloniale.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🧭 Contexte historique de l’Empire français

- ⚙️ Expansion territoriale et grandes phases de conquête

- 📜 Administration coloniale et formes de domination

- 🎨 Sociétés colonisées, hiérarchies et contacts culturels

- 🌍 Enjeux économiques, exploiter et mettre en valeur l’empire

- 🤝 Contestations, guerres et décolonisation de l’Empire français

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec le premier chapitre pour bien comprendre le contexte historique et chronologique de l’Empire français.

🧭 Contexte historique de l’Empire français

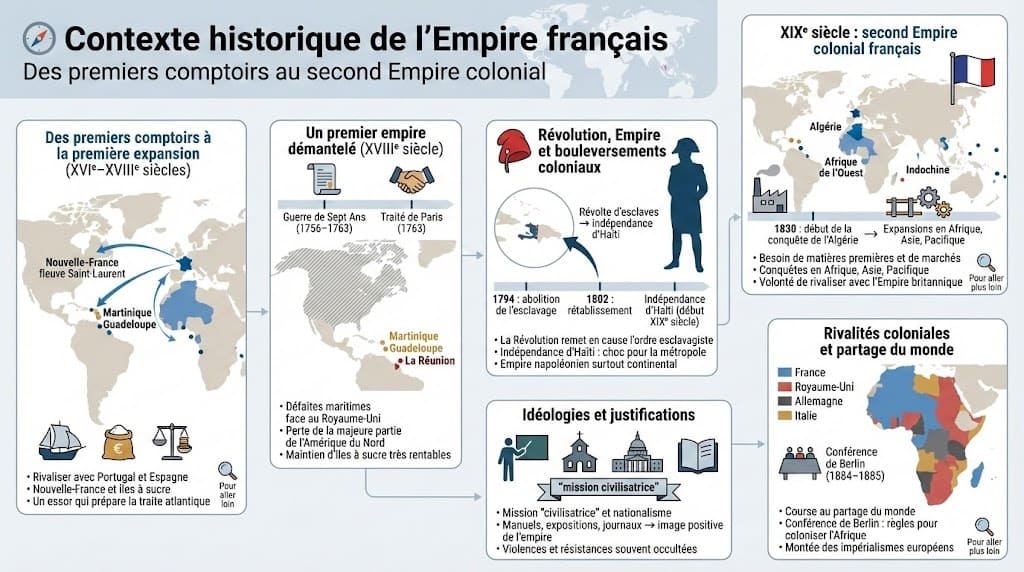

📌 Des premiers comptoirs aux débuts de l’expansion outre-mer

Dès le XVIe siècle, le royaume de France commence à installer des comptoirs et des colonies outre-mer, bien avant la formation de l’Empire français au sens moderne.

D’abord, les rois de France cherchent à rivaliser avec les puissances déjà lancées comme le Portugal et l’Espagne, en explorant l’Amérique du Nord, les Antilles ou encore certaines côtes d’Afrique.

Ainsi, des territoires comme la Nouvelle-France (autour du fleuve Saint-Laurent) ou des îles à sucre comme la Martinique et la Guadeloupe deviennent des éléments importants du premier espace colonial français.

En outre, ce premier essor colonial ne repose pas encore sur le commerce triangulaire au sens strict, mais il prépare, aux XVIIe et surtout XVIIIe siècles, la mise en place d’un système fondé sur la traite atlantique, l’esclavage et la mise en valeur forcée des terres, ce qui annonce des formes de domination que l’on retrouvera plus tard dans l’Empire français du XIXe siècle.

Pour replacer ces débuts dans la compétition entre grandes puissances, tu peux lire l’article sur les puissances coloniales européennes, qui montre comment chaque État cherche alors à étendre son influence mondiale.

📌 Un premier empire colonial largement démantelé au XVIIIe siècle

Au XVIIIe siècle, le premier ensemble colonial français est fortement remis en cause par les guerres européennes et les rivalités maritimes.

En particulier, la guerre de Sept Ans oppose la France au Royaume-Uni et se termine par le traité de Paris de 1763, très défavorable à la monarchie française.

En effet, la France perd alors une grande partie de ses possessions en Amérique du Nord, ce qui marque un recul majeur de son influence impériale.

Cependant, la monarchie conserve des îles à sucre très rentables comme la Martinique, la Guadeloupe ou l’île de La Réunion (café, épices), qui restent au cœur de son commerce colonial et de la traite négrière.

De plus, la perte d’une partie de l’ancien empire pousse les élites françaises à repenser leur stratégie impériale, ce qui prépare indirectement la construction du futur Empire français du XIXe siècle.

📌 Révolutions, Empire et redéfinition de la puissance française

La Révolution française et l’Empire napoléonien bouleversent encore davantage la situation coloniale de la France.

D’abord, la révolution de 1789 remet en cause l’ordre social et esclavagiste dans les colonies, notamment à Saint-Domingue, future Haïti, où éclate une grande révolte d’esclaves.

Ensuite, l’indépendance d’Haïti au début du XIXe siècle montre que les colonies peuvent se libérer, ce qui constitue un choc politique pour la métropole.

Parallèlement, l’Empire de Napoléon Ier est surtout continental, ce qui réduit l’effort colonial mais renforce l’idée de puissance et de domination sur d’autres peuples. Toutefois, le rétablissement de l’esclavage en 1802, après son abolition en 1794, provoque de violentes révoltes dans les colonies, notamment à Saint-Domingue, et conduit à l’indépendance d’Haïti, privant la France de sa principale colonie sucrière.

Ainsi, à la chute de Napoléon en 1815, la France a perdu beaucoup d’anciennes positions, mais elle conserve une ambition forte de puissance qui va nourrir la reconstruction de l’Empire français.

📌 Le XIXe siècle : naissance du « second Empire colonial »

À partir des années 1830, la France lance un nouveau cycle de conquêtes qui fonde ce que les historiens appellent le « second Empire colonial français ».

Dès 1830, la conquête de l’Algérie sous la monarchie de Juillet ouvre une phase d’expansion durable en Afrique du Nord, malgré une résistance très forte des populations locales.

Ensuite, sous le Second Empire de Napoléon III, la France étend encore sa présence en Afrique, en Asie et dans le Pacifique, en cherchant à rivaliser avec l’Empire britannique.

De plus, la Révolution industrielle renforce les besoins en matières premières, en marchés et en bases stratégiques, ce qui donne une justification économique à l’extension de l’Empire français.

Pour comparer ces dynamiques avec celles de son principal rival, tu pourras lire l’article sur l’Empire britannique, qui permet de mettre en perspective les différentes stratégies impériales.

📌 Rivalités coloniales et partage du monde

À la fin du XIXe siècle, l’Empire français s’inscrit dans une course au partage du monde entre grandes puissances européennes.

En Afrique, les ambitions de la France croisent celles du Royaume-Uni, de l’Allemagne ou de l’Italie, ce qui crée de nombreuses tensions diplomatiques.

En outre, la conférence de Berlin de 1884-1885 fixe des règles pour le partage de l’Afrique, ce qui consolide les empires coloniaux, dont l’Empire français.

Ces rivalités nourrissent ce que les historiens appellent les impérialismes, c’est-à-dire la volonté des États d’imposer leur puissance politique, économique et culturelle sur de vastes territoires.

Si tu veux approfondir cette dimension de compétition entre puissances, l’article sur les rivalités coloniales te donnera des exemples concrets et utiles pour les sujets de rédaction ou les croquis de carte.

📌 Idéologies et justification de l’expansion coloniale

Pour légitimer l’Empire français, les dirigeants politiques et une partie des élites élaborent un discours de justification qui se diffuse largement dans la société.

D’abord, l’idée de « mission civilisatrice » présente la France comme un pays chargé d’apporter la civilisation, la religion chrétienne, l’école et le progrès aux populations colonisées.

Ensuite, le nationalisme renforce ce discours, car posséder un vaste empire est vu comme la preuve de la grandeur de la nation française face aux autres puissances.

De plus, les manuels scolaires, les expositions coloniales et de nombreux journaux diffusent une image positive de l’empire, en occultant souvent les violences, les inégalités et les résistances locales.

Enfin, ce contexte idéologique joue un rôle central dans la manière dont l’Empire français se construit, se consolide et se présente à l’opinion publique, ce que tu retrouveras dans les chapitres suivants sur l’administration, la vie des sociétés colonisées et les contestations.

Infographie montrant les grandes étapes de construction de l’Empire colonial français, des premiers comptoirs aux rivalités impérialistes du XIXe siècle. 📸 Source : reviserhistoire.fr

⚙️ Expansion territoriale de l’Empire français aux XIXe et XXe siècles

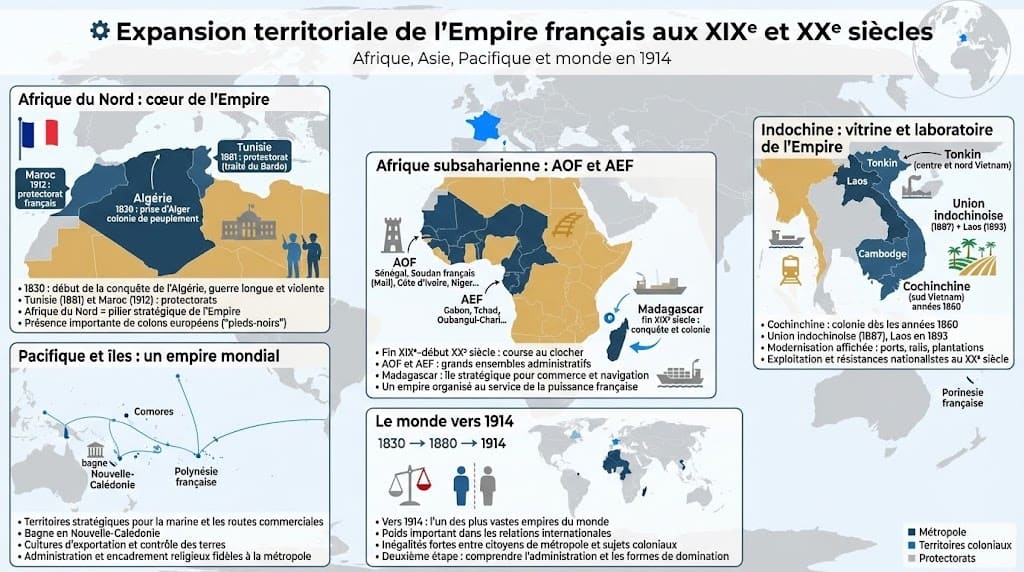

🌍 L’Empire français en Afrique du Nord : l’Algérie, la Tunisie et le Maroc

Le cœur de l’Empire français se trouve longtemps en Afrique du Nord, où la conquête de l’Algérie commence en 1830 avec la prise d’Alger par les troupes françaises.

Au départ, cette expédition est présentée comme une opération limitée, mais très vite, la France s’engage dans une guerre longue et violente contre les forces menées notamment par Abd el-Kader, ce qui transforme l’Algérie en véritable colonie de peuplement.

Ensuite, la Tunisie devient un protectorat français en 1881 avec le traité du Bardo, ce qui étend le contrôle de l’Empire français vers l’est de la Méditerranée.

Enfin, le Maroc est placé sous protectorat français en 1912, après des rivalités avec d’autres puissances européennes, ce qui achève de faire de l’Afrique du Nord un pilier stratégique de l’empire.

Dans cette région, la présence de nombreux colons européens, que l’on appelle souvent les « Européens d’Algérie » que l’on appellera les « pieds-noirs », renforce encore l’idée que l’Empire français doit être une extension durable de la métropole.

🌍 L’Afrique subsaharienne : AOF, AEF et Madagascar

Au sud du Sahara, l’Empire français se développe surtout à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle dans le cadre de la « course au clocher » entre puissances européennes.

En Afrique de l’Ouest, la France regroupe plusieurs territoires dans l’Afrique occidentale française (AOF) avec, entre autres, le Sénégal, le Mali (ancien Soudan français), la Côte d’Ivoire et le Niger.

En Afrique équatoriale, la création de l’Afrique équatoriale française (AEF) rassemble des territoires comme le Gabon, le Tchad ou l’Oubangui-Chari, ce qui donne à l’Empire français un immense espace continu au centre du continent.

De plus, la conquête de Madagascar à la fin du XIXe siècle illustre la volonté française de contrôler des îles stratégiques pour le commerce et la navigation.

Ces ensembles administratifs, AOF et AEF, montrent que l’empire n’est pas seulement une addition de colonies, mais un système organisé au service de la puissance française et de son économie.

🌏 L’Asie et l’Indochine française : un laboratoire de l’Empire français

En Asie, l’Empire français se structure surtout autour de l’Indochine française, qui regroupe à partir de la fin du XIXe siècle plusieurs territoires situés autour de la péninsule indochinoise.

D’abord, la Cochinchine, au sud de l’actuel Vietnam, devient colonie française dès les années 1860, ce qui permet à la France d’installer une présence durable dans la région.

Ensuite, des protectorats sont établis sur l’Annam et le Tonkin (centre et nord de l’actuel Vietnam), puis sur le Cambodge. L’Union indochinoise est formée en 1887 (rejointe par le Laos en 1893).

En outre, cette partie de l’Empire français est souvent présentée comme une vitrine de la « modernisation » coloniale, avec des ports, des chemins de fer et des plantations, mais elle est aussi marquée par une forte exploitation des populations locales.

Enfin, les résistances vietnamiennes puis les mouvements nationalistes au XXe siècle transforment l’Indochine en foyer majeur de contestation de la domination coloniale, ce que tu retrouveras dans le chapitre sur les contestations et la décolonisation de l’Empire français.

🌊 Le Pacifique et les autres territoires de l’Empire français

L’Empire français s’étend également dans le Pacifique, avec des territoires comme la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, conquis et organisés à partir du XIXe siècle.

Ces îles jouent un rôle stratégique pour la marine, les routes commerciales et parfois pour l’installation de bagnes, comme en Nouvelle-Calédonie, où sont envoyés des condamnés depuis la métropole.

De plus, la présence française dans l’océan Indien se maintient avec des territoires comme La Réunion ou les Comores, ce qui renforce encore la dimension mondiale de l’empire.

Dans ces espaces insulaires, la domination coloniale passe par le contrôle des terres, l’introduction de cultures d’exportation et l’installation d’un encadrement administratif et religieux fidèle à la métropole.

Ainsi, à la veille de la Première Guerre mondiale, l’Empire français est l’un des plus vastes au monde, ce qui donne à la France un poids important dans les relations internationales, mais aussi une responsabilité considérable vis-à-vis des populations colonisées.

🗺️ Une carte du monde redessinée par l’Empire français

Si tu observes une carte du monde vers 1914, tu constates que l’Empire français couvre des territoires en Afrique, en Asie, en Océanie et même en Amérique avec quelques restes coloniaux antillais.

Cette présence mondiale permet à la métropole de se présenter comme une grande puissance, capable d’influencer les routes commerciales, les décisions diplomatiques et les équilibres militaires.

Cependant, derrière cette puissance apparente, l’Empire français repose sur des inégalités fortes entre citoyens de métropole et sujets coloniaux, qui n’ont ni les mêmes droits, ni les mêmes ressources, ni la même voix politique.

Carte synthétique de l’expansion territoriale de l’Empire français du XIXe au XXe siècle, de l’Afrique du Nord à l’Indochine et aux territoires du Pacifique. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Dans la partie suivante, nous allons justement voir comment cet empire si étendu s’organise au quotidien, à travers l’administration coloniale et les différentes formes de domination mises en place par la France.

📜 Administration coloniale et formes de domination dans l’Empire français

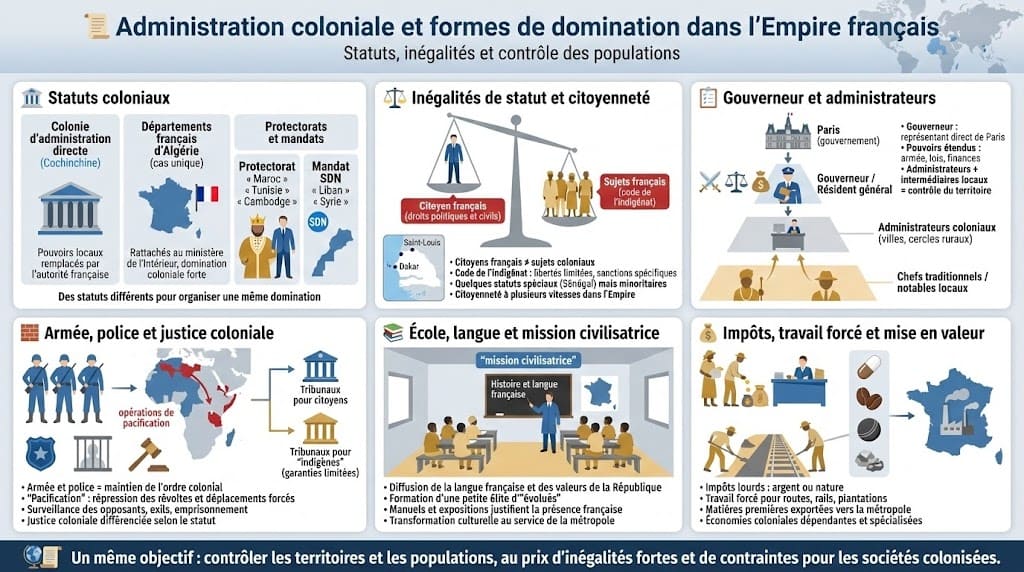

🏛️ Colonie, protectorat, mandat : des statuts différents pour un même Empire français

L’Empire français ne se compose pas uniquement de « colonies » au sens strict, car plusieurs statuts juridiques coexistent pour organiser la domination de la France sur les territoires conquis.

D’abord, les colonies d’administration directe, comme la Cochinchine, sont des territoires où l’autorité française remplace ou contrôle entièrement les pouvoirs locaux ; on trouve aussi des territoires organisés en départements français, comme l’Algérie (cas unique dans l’Empire), rattachés au ministère de l’Intérieur mais soumis à une domination coloniale.

Ensuite, les protectorats maintiennent en apparence un souverain local, mais celui-ci reste étroitement encadré par des résidents français, comme au Maroc, en Tunisie ou au Cambodge.

De plus, après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations confie aussi à la France des mandats sur certains territoires, par exemple au Liban et en Syrie, ce qui élargit encore la forme juridique de l’Empire français.

Ces statuts différents ont une fonction commune : permettre à la métropole de contrôler l’économie, la politique et la société des territoires tout en donnant parfois l’illusion d’un maintien des pouvoirs locaux.

📋 Le rôle du gouverneur et des administrateurs coloniaux

Au sommet de chaque territoire de l’Empire français, on trouve un gouverneur ou un résident général, représentant direct du gouvernement de Paris.

Ce gouverneur dispose de pouvoirs très étendus, car il dirige l’armée, l’administration, la justice et parfois même les finances locales, ce qui en fait une figure clé de la domination coloniale.

Ensuite, l’empire repose sur un réseau d’administrateurs coloniaux, installés dans les villes principales et dans les cercles ruraux, chargés de collecter l’impôt, d’imposer les lois et de surveiller les populations.

En outre, ces administrateurs s’appuient sur des intermédiaires locaux, parfois des chefs traditionnels ou des notables, qui servent de relais entre la population et l’autorité française.

Ainsi, le pouvoir politique dans l’Empire français combine un appareil administratif importé de la métropole et des structures locales réorganisées pour servir les intérêts de la France.

⚖️ Inégalités de statut et absence de citoyenneté pour la majorité des colonisés

Dans l’Empire français, tous les habitants ne possèdent pas les mêmes droits, ce qui crée une hiérarchie juridique entre les citoyens de métropole et les sujets coloniaux.

D’abord, les Européens installés dans les colonies sont des citoyens français, avec les droits politiques et civils des habitants de la métropole, même lorsqu’ils vivent à des milliers de kilomètres.

Ensuite, la majorité des colonisés sont des « sujets français » soumis au code de l’indigénat dans plusieurs territoires, un ensemble de règles qui limite fortement leurs libertés et autorise des sanctions spécifiques.

De plus, seuls quelques groupes disposent d’un statut particulier, comme les habitants des « communes de plein exercice » au Sénégal (par exemple à Dakar ou Saint-Louis), qui peuvent parfois obtenir des droits politiques partiels.

Par conséquent, l’Empire français repose sur une citoyenneté à plusieurs vitesses, où la couleur de peau, l’origine géographique et la religion jouent un rôle dans l’accès aux droits.

🧱 Domination militaire, police et justice coloniale

Pour se maintenir, l’Empire français s’appuie sur une présence militaire et policière importante, capable de réprimer les révoltes et d’intimider les oppositions.

Dans de nombreux territoires, l’armée française mène des « opérations de pacification », expression qui masque souvent des violences, des destructions de villages et des déplacements forcés de populations.

En outre, la police coloniale surveille les opposants, les leaders religieux ou politiques, et peut recourir à l’emprisonnement ou à l’exil pour neutraliser les contestations.

La justice coloniale, quant à elle, applique des règles différentes selon le statut des personnes, avec des tribunaux spécifiques pour les « indigènes », où les garanties de défense sont très limitées.

Cette dimension répressive de l’Empire français est essentielle pour comprendre pourquoi les mouvements de contestation, puis de décolonisation, se heurtent à une forte résistance de la part des autorités de la métropole.

📚 École, langue et mission civilisatrice

Outre la force, l’Empire français utilise l’école et la diffusion de la langue française comme outils de domination et de transformation culturelle.

D’abord, les autorités coloniales créent des écoles qui enseignent l’histoire, la géographie et la langue de la métropole, en insistant sur les valeurs de la République et sur la supériorité supposée de la civilisation européenne.

Ensuite, une petite élite de colonisés, parfois appelée « évolués », accède à ces écoles et peut obtenir certains emplois administratifs, mais reste souvent exclue des postes de décision.

De plus, l’école coloniale sert aussi à justifier la présence française, en reprenant le thème de la « mission civilisatrice » qui prétend apporter le savoir, la modernité et le progrès.

Pour mieux comprendre ce discours, tu pourras lire l’article consacré aux missions et à la mission civilisatrice, qui montre comment ce thème se retrouve dans les manuels, les affiches et les expositions.

💰 Impôts, travail forcé et mise en valeur des colonies

L’Empire français repose aussi sur un ensemble de dispositifs économiques qui permettent à la métropole de tirer profit des territoires colonisés.

D’abord, les autorités imposent des impôts en argent ou en nature, parfois très lourds pour les paysans, ce qui oblige de nombreuses personnes à travailler pour l’administration ou pour des entreprises privées.

Ensuite, dans plusieurs régions, le travail forcé est utilisé pour construire des routes, des chemins de fer ou pour exploiter des plantations, ce qui provoque une grande souffrance et parfois des révoltes.

De plus, les colonies sont intégrées dans un système de mise en valeur au profit de la métropole : elles fournissent des matières premières comme le coton, le café, le caoutchouc ou les minerais, tandis qu’elles importent des produits manufacturés français.

Par conséquent, l’Empire français crée des économies dépendantes, spécialisées dans quelques productions, ce qui fragilise les populations locales en cas de crise ou de chute des prix mondiaux.

Schéma de l’administration coloniale française et des principales formes de domination politique imposées aux territoires colonisés. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Dans le chapitre suivant, nous verrons plus concrètement comment ces mécanismes de domination se traduisent dans la vie quotidienne des sociétés colonisées et comment ils modifient durablement les structures sociales.

🎨 Sociétés colonisées, hiérarchies et contacts culturels dans l’Empire français

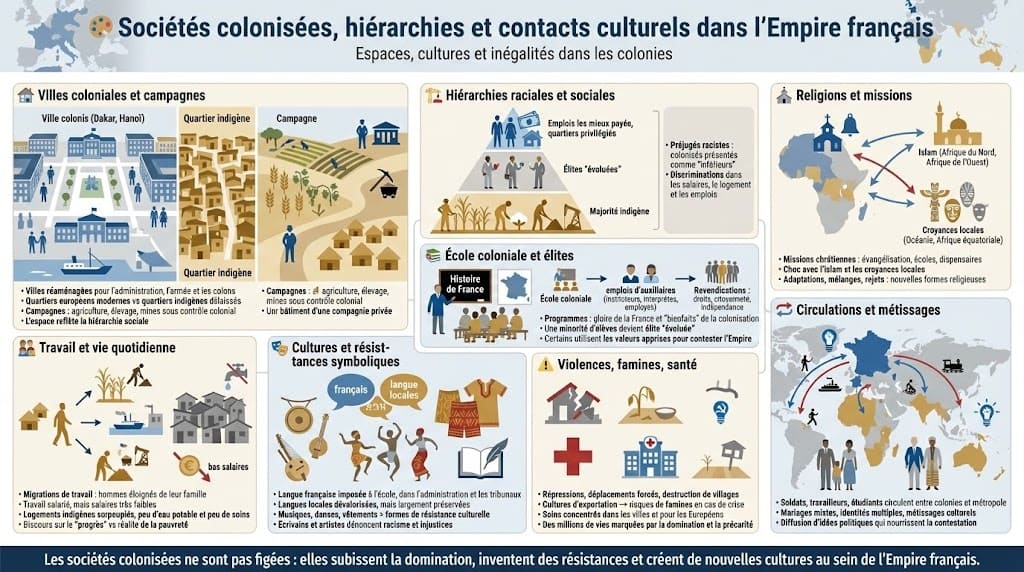

🏘️ Villes coloniales et campagnes contrôlées

Dans l’Empire français, la domination ne se vit pas de la même manière dans les grandes villes et dans les campagnes.

D’abord, les villes coloniales comme Alger, Dakar ou Hanoï sont réaménagées pour accueillir les autorités françaises, les casernes, les bâtiments administratifs, les écoles et les quartiers européens.

Ensuite, on y trace souvent de larges avenues, des places centrales, des ports modernisés et des quartiers commerciaux, ce qui donne à ces villes un visage « moderne » qui contraste avec les quartiers indigènes plus anciens.

De plus, les campagnes restent le lieu de vie de la majorité des colonisés, là où se déroule la production agricole, l’élevage et parfois l’exploitation minière, sous le contrôle des administrateurs et des compagnies privées.

Par conséquent, la hiérarchie sociale de l’Empire français se lit aussi dans l’espace : les Européens occupent les quartiers centraux et les zones les mieux équipées, tandis que les populations colonisées sont souvent reléguées dans des espaces moins développés.

🏗️ Hiérarchies raciales et sociales dans les sociétés colonisées

Au sein des sociétés de l’Empire français, une hiérarchie très nette se met en place entre les groupes selon leur origine, leur couleur de peau, leur langue et leur religion.

D’abord, les Européens se trouvent en haut de la hiérarchie, avec l’accès aux meilleurs emplois, aux salaires les plus élevés et aux quartiers les plus confortables.

Ensuite, une petite élite de colonisés, souvent passée par l’école française, accède à certains postes dans l’administration ou le commerce, mais reste limitée par des plafonds invisibles et des discriminations constantes.

De plus, la majorité des populations indigènes occupe les emplois les plus pénibles et les moins payés, dans les plantations, les mines, les chantiers ou les services domestiques.

Cette organisation repose sur des préjugés racistes qui présentent les colonisés comme « inférieurs », « arriérés » ou « incapables » de se gouverner seuls, ce qui sert à justifier la domination de l’Empire français.

⛪ Religions, missions et transformations culturelles

Dans de nombreuses régions de l’Empire français, la question religieuse joue un rôle central dans les contacts entre colonisateurs et colonisés.

D’abord, les missionnaires chrétiens, catholiques ou protestants, s’installent dans les colonies pour évangéliser les populations et diffuser la religion de la métropole.

Ensuite, ils ouvrent des écoles, des dispensaires, des orphelinats et parfois des hôpitaux, ce qui leur donne une influence importante, notamment auprès des jeunes générations.

De plus, ces missions bousculent souvent les religions déjà présentes, comme l’islam en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest, ou les croyances traditionnelles en Afrique équatoriale et en Océanie.

Cependant, les colonisés ne se contentent pas de subir ces influences, car ils adaptent, combinent ou parfois rejettent les nouveaux cultes, ce qui crée des formes de religiosité originales au sein de l’Empire français.

📚 École coloniale, élites « évoluées » et fractures sociales

L’école coloniale occupe une place particulière dans l’Empire français, car elle sert à la fois à former des auxiliaires pour l’administration et à diffuser la vision française du monde.

D’abord, les programmes valorisent l’histoire de France, la Révolution, les « grands hommes » et les « bienfaits » de la colonisation, en présentant la présence française comme naturelle et bénéfique.

Ensuite, une minorité de jeunes colonisés, souvent issus de familles déjà proches du pouvoir, accède à cette école et peut devenir instituteurs, interprètes, employés de bureau ou infirmiers.

De plus, ces élites dites « évoluées » maîtrisent la langue française, ce qui leur donne un avantage dans la société coloniale, mais les expose aussi à un tiraillement entre culture locale et culture de la métropole.

Parfois, ces mêmes élites se retournent contre l’Empire français, en utilisant le vocabulaire des droits de l’homme, de la citoyenneté et de la liberté appris à l’école pour demander l’égalité ou l’indépendance.

👨👩👧👦 Familles, travail et conditions de vie

Dans la vie quotidienne, l’Empire français transforme aussi l’organisation des familles, le travail et les conditions matérielles d’existence.

D’abord, les hommes sont parfois contraints de partir loin de leur village pour trouver du travail dans les plantations, les ports ou les chantiers, ce qui fragilise les solidarités familiales traditionnelles.

Ensuite, de nouvelles formes de travail salarié apparaissent, mais les salaires restent le plus souvent très bas, ce qui oblige plusieurs membres de la famille à travailler pour survivre.

De plus, les conditions de logement dans les quartiers indigènes des villes coloniales sont souvent très difficiles, avec des logements exigus, peu d’accès à l’eau potable et des services de santé limités.

Par conséquent, malgré les discours sur le « progrès », beaucoup de colonisés vivent dans une grande pauvreté, ce qui alimente le ressentiment contre l’Empire français et les autorités coloniales.

🎭 Cultures, langues et formes de résistance symbolique

La domination coloniale ne se joue pas seulement dans l’économie et la politique, elle touche aussi aux cultures, aux langues et aux identités.

D’abord, la langue française est imposée dans l’administration, l’école et les tribunaux, tandis que les langues locales sont souvent dévalorisées ou considérées comme « dialectes » sans prestige.

Ensuite, la diffusion de la presse, de la radio et des affiches publiques permet aux autorités de l’Empire français de répandre leurs messages, mais offre aussi de nouveaux outils aux opposants.

De plus, les colonisés inventent des manières de résister symboliquement : ils conservent leurs langues, leurs musiques, leurs danses, leurs vêtements traditionnels, ou les mélangent avec des éléments venus d’Europe.

Dans certains cas, des écrivains, des poètes ou des artistes utilisent justement la langue française pour dénoncer les injustices de l’Empire français, analyser le racisme ou réclamer la liberté.

⚠️ Violences, famines et santé dans les sociétés colonisées

L’Empire français entraîne aussi des catastrophes humaines, trop longtemps minimisées dans les récits officiels.

D’abord, les campagnes militaires, les répressions de révoltes et les déplacements forcés détruisent des villages, des récoltes et des réseaux d’entraide ancestraux.

Ensuite, l’exploitation intensive de certaines cultures d’exportation réduit parfois les surfaces consacrées à l’alimentation locale, ce qui peut contribuer à des famines, notamment lorsqu’une sécheresse ou une épidémie frappe la région.

De plus, l’accès aux soins est très inégal : les dispensaires et hôpitaux se concentrent dans les villes et servent souvent d’abord les Européens, laissant de nombreuses populations rurales sans véritable système de santé.

Ces réalités rappellent que l’Empire français ne se résume pas aux cartes colorées dans les manuels, mais à des millions de vies profondément marquées par la domination, la précarité et la violence.

🔁 Contacts, métissages et circulations dans l’Empire français

Enfin, il ne faut pas voir les sociétés colonisées comme figées, car l’Empire français provoque aussi des mobilités, des échanges et des métissages.

D’abord, des soldats, des travailleurs et des étudiants circulent entre colonies et métropole, ce qui crée des liens nouveaux, des mariages mixtes et des familles aux identités multiples.

Ensuite, des idées politiques comme le nationalisme, le socialisme ou le communisme se diffusent à travers ces circulations, offrant aux colonisés des outils pour penser la résistance et l’indépendance.

De plus, des réseaux associatifs, religieux ou professionnels se constituent à l’échelle de l’empire, ce qui permet de coordonner certaines revendications, par exemple sur les salaires, la citoyenneté ou la réforme de l’Empire français.

Infographie sur les hiérarchies sociales, les conditions de vie et les contacts culturels au sein des sociétés colonisées de l’Empire français. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Dans le chapitre suivant, nous verrons plus précisément comment l’empire fonctionne sur le plan économique, quels produits il fournit à la France et comment cette organisation renforce les inégalités entre la métropole et les territoires colonisés.

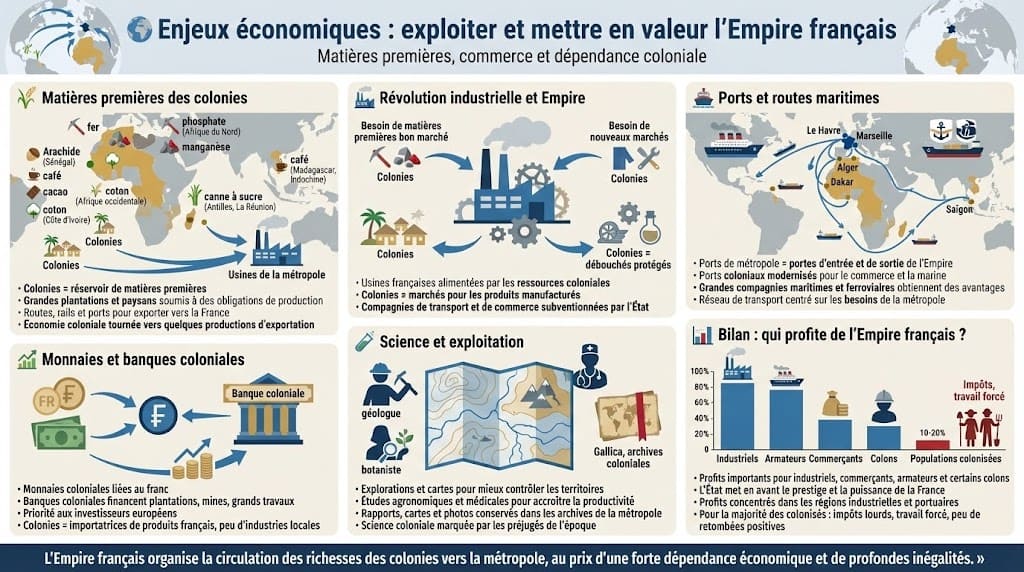

🌍 Enjeux économiques, exploiter et mettre en valeur l’Empire français

🌾 Matières premières et mise en valeur coloniale

L’Empire français est pensé par les dirigeants de la métropole comme un immense réservoir de matières premières destiné à alimenter l’industrie et le commerce de la France.

D’abord, les colonies d’Afrique fournissent des produits agricoles comme l’arachide, le coton, le café, le cacao ou la canne à sucre, cultivés dans de grandes plantations ou par des paysans soumis à des obligations de production.

Ensuite, certaines régions de l’Empire français possèdent des ressources minières importantes, comme le phosphate, le fer ou le manganèse, indispensables aux industries métallurgiques et chimiques de la métropole.

De plus, les autorités coloniales mettent en avant la « mise en valeur » des territoires, c’est-à-dire leur transformation en espaces rentables, en construisant des routes, des voies ferrées et des ports qui servent avant tout à exporter les richesses vers la France.

Par conséquent, l’économie des colonies se trouve réorientée vers quelques productions d’exportation, ce qui rend les populations locales très dépendantes des besoins et des fluctuations du marché mondial contrôlé par les puissances coloniales.

🏭 Empire français et Révolution industrielle

L’essor de l’Empire français est étroitement lié à la Révolution industrielle, qui transforme la France au XIXe siècle.

D’abord, les usines ont besoin de matières premières bon marché et régulières pour produire des textiles, des objets métalliques ou des produits chimiques, ce que les colonies peuvent fournir en quantité.

Ensuite, les industriels français cherchent aussi de nouveaux débouchés pour leurs produits, en considérant les colonies comme des marchés protégés, où la concurrence étrangère est limitée par les droits de douane.

De plus, les grandes compagnies de transport, de navigation et de commerce bénéficient de la construction de l’Empire français, car elles obtiennent des concessions, des contrats et des subventions pour exploiter les lignes maritimes ou les chemins de fer.

Pour mettre ces enjeux en perspective, tu peux comparer avec les dynamiques de l’Empire britannique, souvent présenté comme le modèle du lien entre révolution industrielle et expansion coloniale.

🚢 Commerce maritime, ports et grandes compagnies

Le fonctionnement de l’Empire français repose aussi sur un réseau de ports et de compagnies de navigation qui assurent la circulation des marchandises et des personnes.

D’abord, des ports de métropole comme Marseille, Bordeaux ou Le Havre deviennent de grandes portes d’entrée et de sortie de l’empire, où transitent les produits coloniaux et les marchandises manufacturées françaises.

Ensuite, dans les colonies, des ports comme Alger, Dakar ou Saïgon sont aménagés pour accueillir les navires de commerce et de guerre, ce qui renforce leur rôle stratégique dans l’Empire français.

De plus, de grandes compagnies maritimes et ferroviaires, parfois soutenues par l’État, obtiennent des monopoles ou des avantages pour exploiter certaines lignes, ce qui leur permet de faire des profits importants.

Ce système de routes maritimes et terrestres contribue à intégrer les colonies dans un espace économique centré sur la France, mais il sert avant tout les intérêts de la métropole plutôt que ceux des populations colonisées.

💹 Monnaies, banques et dépendance économique

Pour consolider l’Empire français, les autorités de la métropole imposent aussi des systèmes monétaires et bancaires qui renforcent la dépendance des colonies.

D’abord, dans plusieurs territoires, la monnaie utilisée est directement liée au franc, ce qui facilite les échanges avec la métropole mais réduit l’autonomie économique des colonies.

Ensuite, des banques coloniales sont créées pour financer les plantations, les mines ou les grands travaux, mais elles privilégient souvent les investisseurs européens plutôt que les entrepreneurs locaux.

De plus, les colonies sont encouragées à importer des produits manufacturés français, ce qui limite le développement de leurs propres industries et empêche la création d’un tissu économique diversifié.

Par conséquent, l’Empire français met en place une forme de dépendance économique dans laquelle les richesses circulent surtout du sud vers le nord, c’est-à-dire des territoires colonisés vers la métropole.

🧪 Sciences, cartographie et exploitation des ressources

La conquête et l’exploitation de l’Empire français s’accompagnent aussi d’un important travail scientifique, mené par des géographes, des médecins, des botanistes ou des géologues.

D’abord, les missions d’exploration cartographient les fleuves, les montagnes et les régions intérieures, ce qui permet aux autorités coloniales de mieux contrôler les territoires et de repérer les zones riches en ressources.

Ensuite, des études agronomiques et médicales sont menées pour adapter certaines cultures, lutter contre les maladies tropicales et améliorer la productivité, toujours dans l’objectif de rentabiliser l’empire.

De plus, ces travaux scientifiques alimentent des institutions comme la Bibliothèque nationale de France ou les services d’archives, qui conservent cartes, rapports et photographies sur les colonies, accessibles par exemple via le site de la bibliothèque numérique Gallica.

Cependant, cette science coloniale reste longtemps marquée par les préjugés de son époque, en présentant les sociétés colonisées comme « arriérées » ou « primitives », ce qui contribue à justifier la domination de l’Empire français.

📊 Bilan : qui profite vraiment de l’Empire français ?

Au moment de faire le bilan économique de l’Empire français, il faut se demander qui profite vraiment de ce système colonial.

D’abord, les industriels, les commerçants, les armateurs et certains colons européens tirent des bénéfices importants de l’accès privilégié aux ressources et aux marchés coloniaux.

Ensuite, l’État français met en avant les avantages stratégiques et économiques de l’empire pour renforcer le prestige international de la France, ce qui alimente le sentiment national.

De plus, certains historiens soulignent que ces profits ne sont pas répartis de manière égale au sein même de la métropole, car les régions industrielles et portuaires en tirent davantage parti que d’autres territoires français.

En revanche, pour la majorité des colonisés, l’Empire français signifie surtout des impôts lourds, des travaux forcés, une économie fragile et peu de retombées positives, ce qui nourrit peu à peu les critiques et les revendications politiques.

Schéma des enjeux économiques de l’Empire français, entre exploitation des matières premières, commerce maritime et dépendance économique des colonies. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Dans le chapitre suivant, nous verrons comment ces inégalités, ces violences et ces frustrations débouchent sur des contestations, des révoltes et, finalement, sur les processus de décolonisation qui mettent fin à l’Empire colonial français au XXe siècle.

🤝 Contestations, guerres et décolonisation de l’Empire français

🪖 L’Empire français dans la Première Guerre mondiale

Au début du XXe siècle, l’Empire français est présenté comme une force au service de la puissance de la France, surtout lorsque éclate la Première Guerre mondiale en 1914.

D’abord, la métropole mobilise des centaines de milliers de soldats venus des colonies, comme les tirailleurs sénégalais d’Afrique de l’Ouest, les troupes d’Afrique du Nord ou d’Indochine, envoyés se battre sur le front européen.

Ensuite, les colonies fournissent des matières premières, des denrées alimentaires et des travailleurs pour les usines, ce qui montre que l’Empire français est totalement intégré à l’effort de guerre.

De plus, la propagande promet parfois des récompenses, comme une amélioration des droits ou une reconnaissance pour les combattants colonisés, ce qui nourrit l’espoir de certains d’obtenir plus de justice après 1918.

Cependant, les inégalités de traitement restent très fortes entre soldats européens et soldats coloniaux, ce qui crée des frustrations qui réapparaîtront plus tard dans les mouvements de contestation contre l’empire.

⚔️ Seconde Guerre mondiale, résistances et rôle des colonies

La Seconde Guerre mondiale marque un tournant pour l’Empire français, notamment après la défaite de la métropole en 1940.

D’abord, une partie des territoires coloniaux se rallie au régime de Vichy, tandis que d’autres rejoignent la France libre du général de Gaulle, comme le Tchad, le Cameroun ou certaines possessions en Afrique équatoriale.

Ensuite, les troupes coloniales jouent un rôle décisif dans la libération, par exemple lors des campagnes d’Italie ou de la Provence, ce qui montre une nouvelle fois le poids de l’empire dans la survie de la France.

De plus, l’expérience de la guerre, les promesses de liberté et le contact avec d’autres soldats contribuent à renforcer la conscience politique de nombreux colonisés, qui s’interrogent sur la légitimité de la domination française après 1945.

Ainsi, au lendemain du conflit, l’Empire français apparaît à la fois indispensable à la puissance de la métropole et de plus en plus contesté de l’intérieur par ceux qui ont versé leur sang pour un pays qui ne leur reconnaît pas les mêmes droits.

📣 Émergence des mouvements nationalistes et revendications d’égalité

Dès l’entre-deux-guerres, puis de façon encore plus nette après 1945, des mouvements nationalistes se développent dans plusieurs territoires de l’Empire français.

D’abord, des intellectuels, des étudiants, des anciens combattants et des militants syndicaux dénoncent les inégalités, le racisme et l’absence de véritable citoyenneté pour les colonisés.

Ensuite, certains groupes réclament d’abord l’égalité des droits au sein de l’empire, la fin du code de l’indigénat et une meilleure représentation politique, avant de passer à des revendications d’autonomie puis d’indépendance.

De plus, les idées de liberté, de souveraineté des peuples et de droits de l’homme circulent grâce aux journaux, aux partis politiques et aux organisations internationales, notamment à l’Organisation des Nations unies créée en 1945.

Pour comprendre le cadre international qui favorise ces revendications, tu peux consulter les ressources de l’ONU sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, qui expliquent comment la communauté internationale encourage progressivement la fin des empires coloniaux.

🔥 La guerre d’Indochine : un premier conflit majeur de décolonisation

Parmi les contestations de l’Empire français, la guerre d’Indochine (de 1946 à 1954) occupe une place centrale.

D’abord, le mouvement indépendantiste vietnamien, dirigé par Hô Chi Minh et le Viet Minh, refuse le retour de la domination française après la chute de l’occupation japonaise.

Ensuite, le conflit oppose une armée française soutenue par la métropole à des forces vietnamiennes qui mobilisent la population et utilisent la guérilla, ce qui rend la guerre longue et coûteuse.

De plus, la bataille de Diên Biên Phu en 1954 se solde par une défaite spectaculaire de l’armée française, ce qui choque profondément l’opinion en métropole et dans l’empire.

Les accords de Genève qui suivent reconnaissent l’indépendance du Vietnam, du Laos et du Cambodge, ce qui montre que l’Empire français n’est plus capable de maintenir sa domination par la force en Asie.

🧨 La guerre d’Algérie : une décolonisation au cœur de la République

La guerre d’Algérie (de 1954 à 1962) représente l’autre grand choc de la fin de l’Empire français.

D’abord, le Front de libération nationale (FLN) lance des actions armées contre les symboles de la présence française, en revendiquant l’indépendance de l’Algérie, considérée par beaucoup de Français comme une partie intégrante de la nation.

Ensuite, la réponse des autorités est extrêmement violente : opérations militaires, torture, répression des manifestants, internement de suspects, ce qui plonge la société algérienne dans une guerre meurtrière.

De plus, cette guerre provoque des crises politiques en métropole, comme l’effondrement de la IVe République et le retour au pouvoir du général de Gaulle, qui finit par accepter l’idée d’indépendance.

Les accords d’Évian en 1962 aboutissent à l’indépendance de l’Algérie et au départ de la plupart des personnes que l’on surnommera plus tard les « pieds-noirs » ce qui marque symboliquement la fin de l’Empire français en Afrique du Nord.

🌍 Décolonisations en Afrique subsaharienne : des indépendances négociées

En Afrique subsaharienne, la décolonisation de l’Empire français se déroule plutôt sous la forme d’indépendances négociées, même si elles s’accompagnent parfois de tensions et de violences.

D’abord, la loi-cadre Defferre de 1956 accorde une autonomie plus grande aux territoires de l’AOF et de l’AEF, en ouvrant la voie à la création de gouvernements locaux.

Ensuite, à partir de 1960, une vague d’indépendances touche le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Tchad et bien d’autres États, qui deviennent juridiquement souverains tout en restant liés à la France par des accords de coopération.

De plus, ces nouvelles nations doivent affronter des défis considérables : construire un État, développer une économie fragile et gérer les frontières héritées de la période coloniale, souvent tracées sans tenir compte des réalités locales.

Pour mieux comprendre ces processus, tu peux te référer à des dossiers pédagogiques proposés par Lumni sur les décolonisations, qui mettent en lien cartes, vidéos et témoignages utilisables pour réviser.

🏛️ De l’Empire français à la « Françafrique » et aux liens post-coloniaux

La fin officielle de l’Empire français ne signifie pas la disparition de toutes les influences de la France dans ses anciennes colonies.

D’abord, de nombreux accords économiques, militaires et culturels sont signés avec les nouveaux États indépendants, ce qui maintient une forte présence française en Afrique et dans d’autres régions.

Ensuite, certains chercheurs et journalistes parlent de « Françafrique » pour désigner l’ensemble des réseaux politiques, économiques et militaires qui lient encore la France à plusieurs pays africains.

De plus, ces relations sont souvent au cœur de débats publics et de controverses, notamment autour des interventions militaires ou du rôle des entreprises françaises dans l’exploitation des ressources.

Si tu souhaites approfondir la manière dont l’histoire coloniale est analysée et débattue aujourd’hui, le site Vie-publique propose des synthèses sur la mémoire de la colonisation et les enjeux actuels.

🧩 Mémoire, histoire et enjeux scolaires autour de l’Empire français

Aujourd’hui, l’Empire français reste un sujet sensible dans la société, car il touche à la fois à l’histoire, à la mémoire et à l’identité.

D’abord, les anciens colonisés, leurs descendants, les anciens colons et les habitants de la métropole n’ont pas toujours la même vision du passé, ce qui crée des mémoires parfois opposées.

Ensuite, l’école joue un rôle important pour expliquer ce que fut réellement l’Empire français, en montrant à la fois les logiques de puissance, les transformations économiques et les violences subies par les colonisés.

De plus, les programmes d’histoire insistent de plus en plus sur la nécessité de croiser les points de vue, d’étudier des témoignages de colonisés et de comprendre les décolonisations comme un moment clé du XXe siècle.

Frise des contestations, des guerres d’Indochine et d’Algérie et des décolonisations qui mettent fin à l’Empire colonial français au XXe siècle. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Dans les chapitres suivants, tu trouveras un résumé « 🧠 À retenir », une FAQ et un quiz pour t’aider à fixer les idées majeures sur l’Empire français et réussir tes évaluations au brevet ou au baccalauréat.

🧠 À retenir sur l’Empire français

- L’Empire français se construit surtout aux XIXe et XXe siècles, dans un contexte de rivalités entre grandes puissances coloniales, et s’étend sur plusieurs continents : Afrique, Asie, Océanie et quelques territoires en Amérique.

- La domination française repose sur des statuts variés (colonies, protectorats, mandats), une administration coloniale puissante, de fortes inégalités de droits entre citoyens et sujets, et un recours fréquent à la répression pour maintenir l’ordre.

- Les sociétés colonisées sont profondément transformées : hiérarchies sociales et raciales, rôle de l’école et des missions religieuses, exploitation du travail, urbanisation des grandes villes, mais aussi métissages culturels, circulations et résistances symboliques.

- Économiquement, l’Empire français sert d’abord les intérêts de la métropole : extraction de matières premières, marchés pour les produits français, dépendance monétaire et bancaire, ce qui laisse aux colonisés surtout la pauvreté, les travaux forcés et une forte fragilité face aux crises.

- Au XXe siècle, les expériences de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale, la montée des nationalismes et le nouveau contexte international entraînent les grandes décolonisations, avec des conflits majeurs comme les guerres d’Indochine et d’Algérie, puis une série d’indépendances africaines autour de 1960.

- La fin officielle de l’Empire français ne met pas un terme à tous les liens entre la France et ses anciennes colonies : accords de coopération, présence militaire, échanges économiques et débats sur la mémoire coloniale continuent de marquer les relations internationales et les enjeux d’histoire enseignés à l’école.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur l’Empire français

🧩 L’Empire français était-il le plus grand empire colonial du monde ?

Non, l’Empire français est l’un des plus vastes empires coloniaux, mais il n’est pas le plus grand : l’Empire britannique contrôle encore plus de territoires au tournant du XXe siècle, comme tu le verras dans l’article sur l’Empire britannique, tandis que d’autres puissances comme le Portugal colonial possèdent aussi des possessions anciennes et dispersées.

🧩 Pourquoi la conférence de Berlin de 1884-1885 est-elle importante pour l’Empire français ?

La conférence de Berlin de 1884-1885 est essentielle car elle fixe des règles entre puissances européennes pour le partage de l’Afrique, ce qui légitime et accélère l’expansion de l’Empire français, et si tu veux approfondir les enjeux diplomatiques et les cartes de ce moment clé, tu peux lire l’article consacré à la conférence de Berlin.

🧩 Tous les habitants des colonies avaient-ils les mêmes droits que les Français de métropole ?

Non, dans l’Empire français, une minorité d’Européens bénéficie du statut de citoyens français avec des droits politiques complets, alors que la majorité des colonisés reste des sujets français soumis au code de l’indigénat, avec des libertés limitées, des sanctions spécifiques et très peu de possibilités de participer aux décisions, ce qui crée une hiérarchie juridique au cœur même du système colonial.

🧩 Pourquoi dit-on que l’Empire français servait surtout les intérêts économiques de la métropole ?

On dit que l’Empire français sert surtout la métropole parce que les colonies fournissent des matières premières, des soldats et des travailleurs, tout en important des produits fabriqués en France, ce qui crée une forte dépendance économique sans réelle industrialisation locale, comme tu peux le comparer avec l’ensemble des puissances coloniales étudiées dans le même chapitre du programme.