🎯 Pourquoi la décolonisation est un moment clé de l’histoire contemporaine ?

Entre 1945 et 1990, le monde connaît une mutation radicale : plus de quatre-vingts colonies accèdent à l’indépendance, mettant fin à des siècles de domination impériale européenne. Ce processus, appelé décolonisation, marque un tournant décisif dans l’histoire contemporaine. Pour les élèves de Terminale, c’est un chapitre incontournable pour comprendre les relations internationales actuelles et les héritages du passé colonial.

La décolonisation Terminale n’est pas un événement isolé mais un long processus, variable selon les régions et les contextes. Elle débute après la Seconde Guerre mondiale, dans un monde bouleversé par la montée en puissance des États-Unis et de l’URSS, et par la création de l’ONU. Portée par l’affaiblissement des puissances coloniales, l’essor des mouvements nationalistes et la diffusion des principes d’autodétermination, elle bouleverse la carte politique mondiale.

Dans cet article, nous allons suivre ce mouvement historique à travers ses trois grandes vagues, ses acteurs majeurs et les défis que doivent relever les nouveaux États indépendants. Nous analyserons aussi les héritages politiques, économiques et mémoriels qui en découlent, jusqu’à aujourd’hui.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🌏 Trois grandes vagues de décolonisation

- 🌍 L’Afrique et la vague des indépendances

- 🏝️ 1963–1990 : La fin des empires coloniaux

- ⚖️ Les défis des nouveaux États indépendants

- 📌 Études de cas emblématiques

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

📜 Plongeons maintenant dans cette histoire mouvementée qui a façonné le monde d’aujourd’hui…

🌏 I. Trois grandes vagues de décolonisation

La décolonisation Terminale ne s’est pas produite partout au même moment, ni de la même manière. Elle progresse par vagues successives, sur différents continents, selon les contextes géopolitiques et les rapports de force du moment. On distingue trois grandes phases chronologiques, avec chacune ses spécificités et ses figures marquantes.

🔹 1. L’Asie en pionnière (1945–1954)

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Asie est la première région à s’engager dans la décolonisation. L’occupation japonaise a fragilisé les empires européens, les élites nationalistes sont expérimentées et soutenues par la population, et les métropoles (France, Pays-Bas, Royaume-Uni) sont affaiblies.

🇮🇳 Inde (1947) : la matrice du modèle pacifique

L’indépendance de l’Inde, le 15 août 1947, est l’un des moments clés de la décolonisation Terminale. Portée par Mohandas Gandhi et Jawaharlal Nehru, elle se fait par la négociation et la non-violence.

Nehru, premier ministre de l’Inde, incarne la transition pacifique après 1947. 🎥 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Mais la partition avec le Pakistan entraîne un exode massif et près d’un million de morts dans des violences interreligieuses.

🇮🇩 Indonésie (1945–1949) : une guerre contre l’ancien colonisateur

Ancienne colonie néerlandaise, l’Indonésie proclame son indépendance en août 1945 sous Sukarno et Hatta. Les Pays-Bas tentent de reprendre la main, déclenchant quatre années de guerre. Sous pression internationale, ils reconnaissent la souveraineté indonésienne en 1949.

🇱🇧🇸🇾🇮🇱 Proche-Orient : les mandats européens disparaissent

Au Proche-Orient, la fin des mandats français et britanniques voit émerger plusieurs États : le Liban (1943), la Syrie (1946) et l’Israël moderne (1948), ce dernier entraînant la première guerre israélo-arabe.

🧠 À retenir

- L’Asie ouvre la voie à la décolonisation après 1945.

- Les chemins vers l’indépendance varient : négociation (Inde), guerre (Indonésie), proclamation (Israël).

- Le Proche-Orient reste marqué par des tensions durables issues de cette période.

🔗 Pour aller plus loin

🌍 II. L’Afrique et la vague des indépendances (1955–1962)

Si l’Asie a ouvert la voie à la décolonisation après 1945, c’est bien l’Afrique qui devient l’épicentre de ce processus dans la seconde moitié des années 1950. Entre négociations, mobilisations populaires et guerres sanglantes, la carte politique du continent se transforme radicalement.

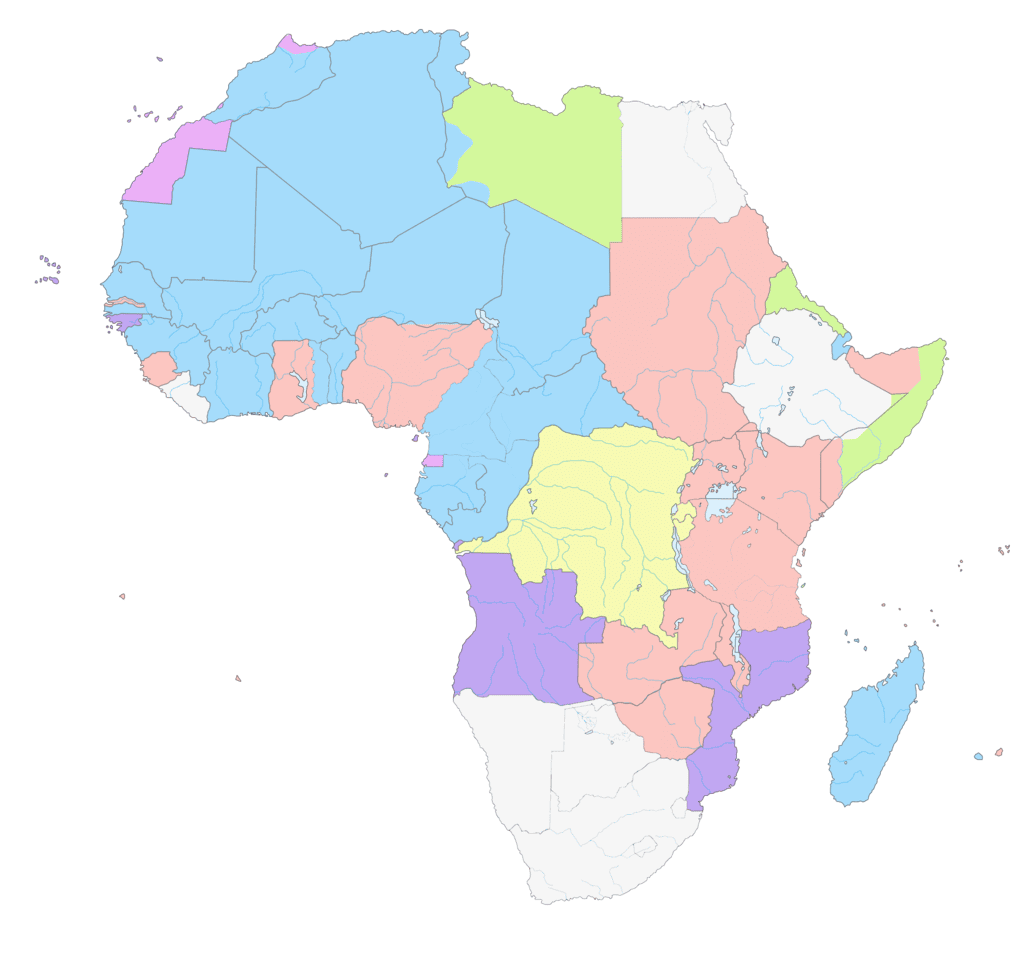

La carte coloniale de l’Afrique avant la vague des indépendances. 🎥 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

🔹 1. Le Maghreb : entre transition et guerre

🇲🇦 Maroc et 🇹🇳 Tunisie : des indépendances négociées

En 1956, le Maroc et la Tunisie obtiennent leur indépendance sans guerre ouverte. Ces deux protectorats français retrouvent leur souveraineté grâce à un compromis avec Paris, dans un contexte où la France veut éviter d’ouvrir plusieurs fronts coloniaux.

🇩🇿 Algérie : la guerre la plus marquante

L’Algérie vit la décolonisation la plus violente du XXᵉ siècle pour la France. Considérée comme partie intégrante du territoire français, elle abrite près d’un million de Pieds-Noirs. En 1954, le FLN déclenche une guerre d’indépendance marquée par les attentats, la torture et les massacres. Elle s’achève en 1962 avec les accords d’Évian, mais laisse des plaies ouvertes dans les mémoires.

🔹 2. L’Afrique subsaharienne : 1960, l’année de tous les bouleversements

En 1960, 17 pays d’Afrique noire accèdent à l’indépendance. Les causes sont multiples : montée des nationalismes, rôle de l’ONU, contexte de guerre froide, et stratégie française de transition rapide via la Communauté française instaurée par de Gaulle en 1958.

Kwame Nkrumah, précurseur de la vague africaine des indépendances. 🎥 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

🇸🇳 Sénégal, 🇲🇱 Mali, 🇨🇮 Côte d’Ivoire…

Chaque nouvel État suit sa propre voie : Senghor au Sénégal prône la culture et la diplomatie, Houphouët-Boigny en Côte d’Ivoire maintient un lien étroit avec Paris, Modibo Keïta au Mali adopte une orientation socialiste.

🇨🇩 Le Congo belge : une indépendance précipitée

Le Congo belge devient indépendant le 30 juin 1960, sans préparation politique sérieuse. La crise éclate immédiatement : sécession du Katanga, guerre civile, assassinat de Lumumba, intervention de l’ONU. En 1965, Mobutu prend le pouvoir, inaugurant une dictature de plusieurs décennies.

🧠 À retenir

- 1956 : indépendance négociée du Maroc et de la Tunisie.

- 1954–1962 : guerre d’Algérie, conflit emblématique de la violence coloniale.

- 1960 : vague d’indépendances en Afrique noire, 17 États souverains en une seule année.

- Le Congo belge illustre les dangers d’une indépendance précipitée.

🔗 Pour aller plus loin

🏝️ III. 1963–1990 : La fin des empires coloniaux

La troisième et dernière vague de la décolonisation Terminale s’étend des années 1960 aux années 1990. Elle touche des territoires souvent oubliés sur les cartes : colonies portugaises, territoires insulaires, zones sous tutelle internationale ou cas particuliers comme la Namibie ou le Sahara occidental. Les luttes sont longues, parfois violentes, et marquées par l’influence persistante de la guerre froide.

🔹 1. Les colonies portugaises : un empire qui s’accroche

Contrairement à la France ou au Royaume-Uni, le Portugal refuse toute autonomie à ses colonies. L’Angola, le Mozambique et la Guinée-Bissau s’engagent dans des guerres d’indépendance dès les années 1960. Soutenues par l’URSS et Cuba, ces luttes rencontrent la résistance du régime portugais jusqu’à la révolution des Œillets en 1974, qui entraîne l’indépendance en 1975.

🔹 2. Décolonisation dans l’océan Indien, le Pacifique et les Caraïbes

De nombreux territoires insulaires obtiennent l’indépendance dans les années 1970–1990. Dans l’océan Indien et le Pacifique, certaines nations comme les Fidji ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée deviennent souveraines, d’autres choisissent un statut d’État associé à une ancienne puissance.

🔹 3. Cas particuliers : Namibie, Sahara occidental, Timor-Leste

La Namibie obtient son indépendance en 1990, après des décennies d’occupation sud-africaine et grâce à l’ONU. Le Sahara occidental reste un territoire non autonome, revendiqué par le Maroc et le Front Polisario. Quant au Timor-Leste, après l’occupation indonésienne, il devient en 2002 le premier État souverain du XXIᵉ siècle.

🔹 4. Le rôle final de l’ONU

L’ONU joue un rôle crucial dans cette dernière phase de la décolonisation. Sa résolution 1514 de 1960 consacre le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et son Comité spécial de la décolonisation suit encore aujourd’hui plusieurs territoires non autonomes.

🧠 À retenir

- Le Portugal décolonise tardivement après des guerres prolongées.

- De nombreux territoires insulaires deviennent indépendants dans les années 1970–1990.

- Certains cas restent inachevés (Sahara occidental, Gibraltar, Nouvelle-Calédonie).

- L’ONU agit comme médiateur et garant dans les processus les plus sensibles.

🔗 Pour aller plus loin

⚖️ IV. Les défis des nouveaux États indépendants

Obtenir l’indépendance n’est qu’une étape. Pour les jeunes nations issues de la décolonisation Terminale, le chemin vers la stabilité est semé d’obstacles. Construire un État viable, préserver l’unité nationale, développer l’économie et s’intégrer dans la scène internationale sont autant de défis cruciaux.

🔹 1. Construire un État-nation

Les frontières coloniales, tracées sans tenir compte des réalités ethniques ou culturelles, regroupent parfois des dizaines de communautés différentes. Cela complique la création d’un État-nation cohérent.

- 🇳🇬 Nigeria : plus de 250 ethnies, dont trois majoritaires, souvent en rivalité.

- 🇨🇩 Congo : sécessions et mutineries dès l’indépendance.

- 🇷🇼 Rwanda : tensions Hutus/Tutsis menant au génocide de 1994.

🔹 2. Instabilité politique

Beaucoup de jeunes États connaissent coups d’État, dictatures ou guerres civiles dès les premières années. La guerre froide accentue ces tensions en poussant les grandes puissances à soutenir des régimes alliés, souvent autoritaires.

- 🇨🇩 Mobutu dirige le Zaïre en dictateur de 1965 à 1997.

- 🇪🇬 Nasser installe un régime présidentiel fort en Égypte.

- 🇮🇩 Suharto prend le pouvoir en Indonésie après un coup d’État sanglant.

🔹 3. Développement économique

Les économies héritées de la colonisation sont dépendantes des exportations de matières premières. Le manque d’industries locales et la dette fragilisent les États nouvellement indépendants.

- Mono-exportation : coton, café, cacao, cuivre, pétrole.

- Endettement : recours massif aux prêts internationaux dès les années 1970.

- Dépendance : aide internationale et plans d’ajustement structurel.

🔹 4. Cohésion sociale et mémoire coloniale

Les fractures héritées de la colonisation perdurent : élites formées en métropole, langues officielles coloniales, inégalités entre villes et campagnes. La mémoire des conflits reste vive, parfois instrumentalisée politiquement.

🔹 5. Intégration internationale

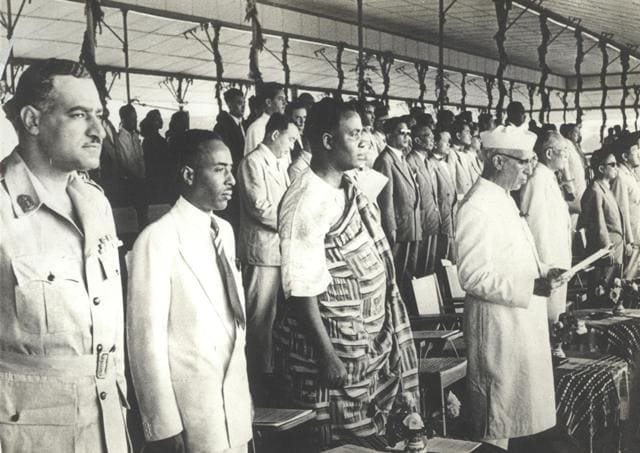

Nasser et Nehru, artisan·e·s d’une voie indépendante face aux blocs. 🎥 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Les nouveaux États rejoignent l’ONU et cherchent des alliances, souvent via le Mouvement des non-alignés, créé en 1961 à Belgrade. Ses objectifs : préserver la souveraineté, encourager la coopération Sud-Sud et éviter l’alignement sur un bloc.

Bandung (1955), moment fondateur avant la création des non-alignés à Belgrade. 🎥 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

🔹 6. Trajectoires contrastées

- Démocraties stables : 🇮🇳 Inde, 🇧🇼 Botswana, 🇸🇳 Sénégal.

- Régimes autoritaires : 🇩🇿 Algérie, 🇪🇬 Égypte, 🇨🇩 Zaïre.

- Trajectoires tragiques : 🇷🇼 Rwanda (génocide), 🇸🇱 Sierra Leone et 🇱🇷 Libéria (guerres civiles).

🧠 À retenir

- Les frontières héritées de la colonisation compliquent l’unité nationale.

- Les régimes autoritaires dominent souvent l’après-indépendance.

- L’économie reste dépendante des anciennes puissances coloniales.

- La mémoire coloniale influence encore la politique contemporaine.

🔗 Pour aller plus loin

📌 V. Études de cas emblématiques

Pour comprendre pleinement la décolonisation Terminale, il est essentiel d’étudier des trajectoires concrètes. Voici cinq exemples marquants : l’Inde, l’Algérie, le Congo belge, l’Indonésie et le Vietnam.

🇮🇳 L’Inde : l’indépendance par la non-violence (1947)

Guidée par Mahatma Gandhi et Jawaharlal Nehru, l’Inde obtient son indépendance pacifiquement du Royaume-Uni en 1947. Mais la partition avec le Pakistan provoque un exode massif et des violences interreligieuses meurtrières.

🇩🇿 L’Algérie : une guerre d’indépendance sanglante (1954–1962)

La guerre d’Algérie oppose le FLN à la France pendant huit ans. Elle est marquée par des combats intenses, des attentats, la torture et un exode massif des Pieds-Noirs en 1962, après les accords d’Évian.

🇨🇩 Le Congo belge : l’indépendance chaotique (1960)

Le Congo obtient une indépendance précipitée, sans préparation politique. Rapidement, mutineries, sécessions et l’assassinat de Patrice Lumumba plongent le pays dans le chaos, ouvrant la voie à la dictature de Mobutu.

🇮🇩 L’Indonésie : guerre contre les Pays-Bas (1945–1949)

Après l’occupation japonaise, Sukarno proclame l’indépendance en 1945. Les Pays-Bas tentent de reprendre le contrôle, mais après quatre ans de conflit et sous pression internationale, ils reconnaissent la souveraineté indonésienne en 1949.

🇻🇳 Le Vietnam : de la colonisation à la guerre froide

Colonisé par la France, le Vietnam proclame son indépendance en 1945 sous Hô Chi Minh. Après la guerre d’Indochine et la défaite française à Dien Bien Phu, le pays est divisé. La guerre du Vietnam (1955–1975) oppose Nord et Sud, avec l’intervention des États-Unis, jusqu’à la réunification communiste.

🧠 À retenir

- L’Inde incarne la lutte non-violente mais subit une partition traumatisante.

- L’Algérie illustre la violence des guerres de décolonisation.

- Le Congo belge montre les risques d’une indépendance sans préparation.

- L’Indonésie et le Vietnam soulignent le poids de la guerre froide dans la décolonisation.

🔗 Pour aller plus loin

📝 Conclusion – La décolonisation : rupture historique et héritage contemporain

La décolonisation Terminale ne se résume pas à un simple transfert de pouvoir d’une métropole à une colonie. C’est une transformation profonde des rapports politiques, économiques et culturels mondiaux. Entre 1945 et 1990, trois grandes vagues – Asie, Afrique, fin des empires coloniaux – redessinent la carte géopolitique.

🔍 Ruptures et continuités

Rupture : apparition de nouveaux États souverains, fin officielle des empires coloniaux.

Continuité : liens économiques, culturels et diplomatiques maintenus via la Françafrique, le Commonwealth ou d’autres réseaux d’influence.

⚔️ Un processus conflictuel

De nombreuses décolonisations sont violentes : guerre d’Algérie, guerre d’Indochine, Angola, Mozambique… Les mémoires restent marquées par ces conflits, souvent encore au cœur de débats politiques et diplomatiques.

🗺️ Recomposition géopolitique

La fin des empires coïncide avec la guerre froide. Chaque nouvel État devient un enjeu stratégique pour Washington et Moscou. Le Mouvement des non-alignés tente de défendre une voie indépendante.

💼 Indépendances sous contraintes

L’indépendance politique ne garantit pas l’indépendance économique. Le néocolonialisme maintient parfois une dépendance structurelle : accords commerciaux inégaux, aides conditionnées, bases militaires étrangères.

🎓 Un enjeu de mémoire

La mémoire de la colonisation et des luttes d’indépendance reste vive, que ce soit à travers les débats sur la mémoire coloniale en France ou les revendications de réparations dans les anciens territoires colonisés.

📚 À retenir

- La décolonisation est un phénomène mondial, mais aux rythmes et formes variés.

- Elle entraîne à la fois des ruptures politiques et des continuités économiques et culturelles.

- De nombreux États connaissent instabilité et dépendance après l’indépendance.

- Les enjeux mémoriels restent au cœur des relations entre anciens colonisateurs et colonisés.

🔗 Pour approfondir

🧠 À retenir

- La décolonisation (1945–1990) se déroule en trois vagues : Asie pionnière, Afrique des années 1950–60, fin des empires coloniaux.

- Les voies vers l’indépendance varient : négociation, guerre, proclamation unilatérale.

- Les nouveaux États affrontent des défis politiques, économiques et identitaires majeurs.

- La guerre froide influence fortement le processus et ses suites.

- Les mémoires coloniales et les liens postcoloniaux restent vifs aujourd’hui.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur la décolonisation Terminale

Qu’est-ce qui a provoqué la décolonisation après 1945 ?

L’affaiblissement des puissances coloniales après la Seconde Guerre mondiale, la montée des nationalismes, la pression internationale et l’ONU ont accéléré le processus.

Quels pays se sont décolonisés pacifiquement ?

L’Inde, le Ghana ou encore la Tunisie ont obtenu leur indépendance par la négociation, contrairement à l’Algérie ou au Vietnam où la guerre a été nécessaire.

Quel a été le rôle de l’ONU ?

L’ONU a soutenu le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, supervisé certaines transitions (Namibie, Timor-Leste) et suivi les territoires non autonomes via son Comité spécial de la décolonisation.

Qu’est-ce que le néocolonialisme ?

Le néocolonialisme désigne les liens économiques, politiques et culturels qui maintiennent une dépendance des anciens colonies vis-à-vis des anciennes métropoles, malgré l’indépendance officielle.

La décolonisation est-elle achevée aujourd’hui ?

Officiellement, oui, mais certains territoires restent non autonomes (Sahara occidental, Gibraltar, Nouvelle-Calédonie) et les débats mémoriels ou économiques se poursuivent.