🎯 Pourquoi les machines à vapeur sont-elles emblématiques ?

Les machines à vapeur ont marqué un tournant majeur de l’histoire. Elles ne sont pas qu’une invention technique : elles incarnent le passage vers une société industrielle moderne. Grâce à elles, les usines se multiplient, les transports s’accélèrent et le quotidien change en profondeur. Mais derrière l’image d’un progrès technique, on trouve aussi des bouleversements sociaux, des villes qui grandissent, et de nouvelles inégalités. Comprendre leur rôle, c’est entrer dans le cœur même de la Révolution industrielle.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- ⚙️ Origines et perfectionnement

- 🏭 Usines et production transformées

- 🚂 Les transports révolutionnés

- 👥 Mutations sociales et économiques

- ⚖️ Limites et critiques

- 🌍 Héritage et mémoire

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

Plongeons maintenant dans l’histoire passionnante des machines à vapeur, moteur de la modernité.

⚙️ Origines et perfectionnement des machines à vapeur

Bien avant de transformer la Révolution industrielle, la machine à vapeur est une idée ancienne. Dès l’Antiquité, Héron d’Alexandrie imagine un dispositif utilisant la force de la vapeur pour faire tourner une sphère. Mais cette invention reste un jouet scientifique. Il faudra attendre le XVIIᵉ siècle et les progrès scientifiques sur la pression atmosphérique pour que la vapeur devienne une piste sérieuse.

Le Français Denis Papin théorise le piston à vapeur, et l’Anglais Thomas Savery invente une première pompe. Mais c’est au début du XVIIIᵉ siècle (1712) que Thomas Newcomen met au point la première machine véritablement efficace et largement utilisée pour pomper l’eau des mines.

Cette innovation, encore imparfaite, consomme beaucoup de charbon et reste lente. Pourtant, elle ouvre une voie nouvelle : l’utilisation de la vapeur pour libérer l’homme d’un travail pénible et dangereux.

Quelques décennies plus tard, James Watt perfectionne ce modèle. En 1769, il dépose un brevet qui améliore considérablement le rendement des pompes à vapeur. En séparant le condenseur du cylindre principal, Watt réduit la perte d’énergie et permet une utilisation beaucoup plus efficace. C’est une véritable révolution technique.

L’association de James Watt avec l’industriel Matthew Boulton marque un tournant. Ensemble, ils ne se contentent pas d’améliorer la pompe pour les mines : ils adaptent la machine à vapeur aux usines. Grâce à un système de rotation, la force de la vapeur peut désormais actionner des métiers à tisser ou des marteaux mécaniques. Le charbon devient ainsi le carburant d’une industrie en plein essor.

Ces perfectionnements entraînent une diffusion rapide. Les machines de Watt et Boulton s’exportent dans toute l’Europe et en Amérique du Nord. Elles deviennent un symbole de puissance et de modernité. Chaque nouvelle usine qui s’équipe incarne le progrès, mais aussi une dépendance accrue aux ressources minières.

L’histoire des machines à vapeur ne se limite pas aux inventeurs britanniques. En France, en Allemagne et aux États-Unis, des ingénieurs améliorent encore la fiabilité et la puissance des moteurs. La compétition technique reflète aussi une rivalité économique : posséder la meilleure machine, c’est dominer la production.

Au-delà de l’aspect technique, cette invention change profondément la manière de penser le travail et le temps. Là où l’énergie dépendait auparavant des muscles, du vent ou de l’eau, la vapeur offre une puissance constante et régulière. C’est ce qui permet de franchir un cap décisif dans l’histoire de l’industrialisation.

Première machine à vapeur de Newcomen, utilisée pour pomper l’eau des mines. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY‑SA

🏭 Usines et production transformées

Les machines à vapeur ne restent pas cantonnées aux mines. Dès la fin du XVIIIᵉ siècle, elles envahissent les ateliers et les manufactures. Leur puissance change tout : une machine peut désormais actionner plusieurs métiers à tisser en même temps, sans dépendre de la force humaine ou hydraulique. Cela transforme radicalement le monde du travail.

Les premières industries textiles sont les grandes bénéficiaires. En Grande-Bretagne, les filatures de coton s’équipent rapidement. L’énergie mécanique fournie par la vapeur permet d’augmenter la productivité de façon spectaculaire. Les tissus sont produits plus vite, en plus grande quantité, et à moindre coût. Le textile devient le secteur moteur de la Révolution industrielle.

Mais les usines ne sont pas seulement synonymes de progrès technique. Elles marquent aussi une nouvelle organisation sociale. Dans ces lieux clos, des centaines d’ouvriers travaillent côte à côte, soumis au rythme régulier des machines. C’est la naissance d’un univers contraignant et répétitif, bien différent du travail artisanal ou à domicile, où le rythme était souvent plus souple, même si celui-ci connaissait déjà ses propres contraintes et dépendances.

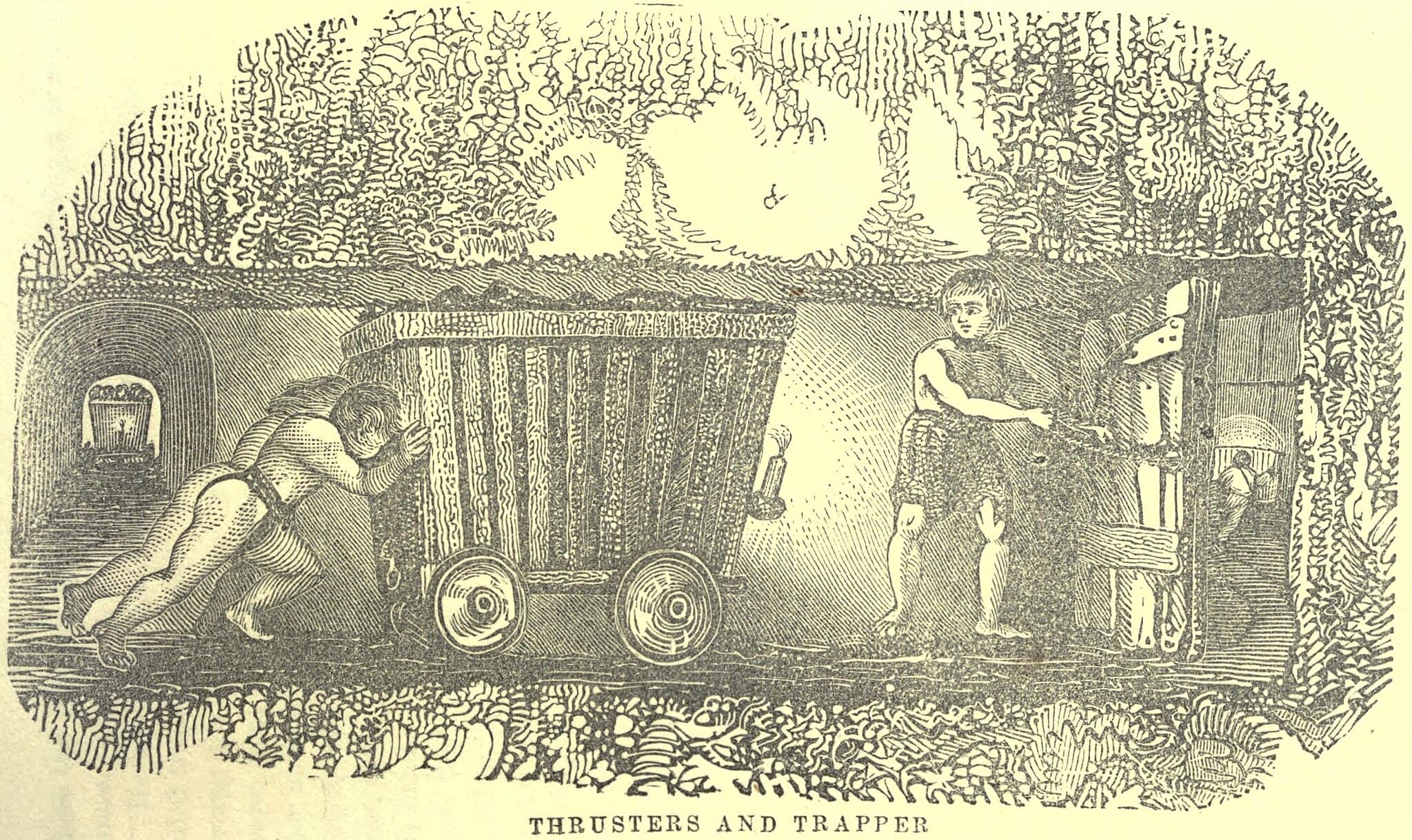

Cette mutation s’accompagne de conditions difficiles. Le bruit assourdissant, la chaleur et la discipline imposée par la cadence des machines pèsent lourdement sur les ouvriers. Les enfants sont particulièrement touchés : on les emploie massivement dans les usines pour des tâches de précision ou de nettoyage. La question du travail des enfants devient un symbole des excès de l’industrialisation.

La machine à vapeur joue également un rôle dans l’extension géographique des usines. Alors que les manufactures dépendaient auparavant de la proximité des rivières pour alimenter les moulins, la vapeur libère progressivement l’industrie de cette contrainte, même si l’énergie hydraulique continue d’être utilisée pendant des décennies. Désormais, une usine peut s’implanter près des bassins de main-d’œuvre, des marchés, et surtout à proximité des sources de charbon ou des axes de transport (canaux, rail). Les villes industrielles s’étendent rapidement.

Cette concentration urbaine accélère aussi l’apparition d’une nouvelle classe sociale : les ouvriers. Face à eux, une bourgeoisie industrielle émerge, composée d’entrepreneurs et de propriétaires d’usines. Le fossé entre les deux groupes devient un enjeu majeur du XIXᵉ siècle, comme le montre l’essor du capitalisme et de la bourgeoisie.

Les progrès techniques ne s’arrêtent pas aux textiles. Dans la sidérurgie, la vapeur actionne les marteaux pilons et les laminoirs, rendant possible la production massive de fonte et d’acier. Cette évolution prépare le développement du chemin de fer, des ponts métalliques et des navires à vapeur. Chaque innovation entraîne un effet domino sur les autres secteurs.

Pourtant, cette puissance nouvelle a un coût. Les usines dépendent d’un approvisionnement constant en charbon, ce qui favorise l’expansion des bassins miniers. L’extraction intensive entraîne pollution, accidents et conflits sociaux. Derrière l’image de la modernité, le progrès industriel porte donc aussi des contradictions et des tensions.

Ateliers de filature de coton au Boott Mills (Lowell, Massachusetts) montrant des métiers à tisser entraînés par arbre de transmission à vapeur. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY‑SA

🚂 Les transports révolutionnés

Si les machines à vapeur bouleversent les usines, elles transforment tout autant les transports. Pour la première fois dans l’histoire, l’homme peut se déplacer sans dépendre du vent, du courant ou de la force animale. Cette autonomie énergétique ouvre la voie à une véritable révolution de la mobilité.

Le chemin de fer incarne le mieux cette mutation. Dans les années 1820, l’ingénieur George Stephenson met au point la Locomotion, puis la célèbre Rocket. Ces locomotives marquent le début du transport ferroviaire moderne. Les premières lignes relient les bassins miniers aux ports, permettant d’acheminer le charbon vers les usines et les marchés.

Rapidement, les lignes s’étendent aux grandes villes. Voyager en train devient possible pour les marchandises comme pour les passagers. Ce moyen de transport réduit considérablement les temps de trajet : ce qui nécessitait des jours à cheval peut désormais s’accomplir en quelques heures. C’est un bouleversement économique et social.

Les bateaux à vapeur connaissent un essor parallèle. Dès 1807, l’Américain Robert Fulton lance le Clermont sur l’Hudson, inaugurant l’ère de la navigation à vapeur. Ces navires s’imposent d’abord sur les fleuves et les lacs. En haute mer, leur diffusion est plus lente : pour le transport de marchandises, les grands voiliers restent longtemps compétitifs et dominent encore une bonne partie du XIXᵉ siècle. En revanche, la vapeur permet des traversées plus régulières, moins dépendantes des vents, ce qui rend l’Atlantique plus accessible, facilite l’émigration vers l’Amérique et dynamise le commerce transocéanique.

Les conséquences sont immenses : l’Europe et le monde se rapprochent. Les produits circulent plus vite, les capitaux se déplacent aisément, et les populations migrent plus massivement. Les machines à vapeur accélèrent donc la mondialisation naissante, reliant les continents dans un réseau d’échanges inédit.

Les villes bénéficient directement de cette transformation. Les gares deviennent de nouveaux centres urbains, véritables « cathédrales de la modernité ». Elles symbolisent la puissance industrielle et l’ouverture vers l’avenir. Les villes industrielles se développent en étoile autour de ces infrastructures.

Mais les transports à vapeur ne profitent pas qu’aux bourgeois ou aux industriels. Ils changent aussi la vie des ouvriers. Beaucoup quittent les campagnes pour rejoindre les bassins d’emplois urbains. D’autres peuvent rendre visite à leur famille éloignée. Le train devient un outil de mobilité géographique majeur, même si les inégalités restent marquées par les classes de wagons.

La machine à vapeur permet également d’élargir le marché intérieur. Les producteurs peuvent écouler leurs marchandises bien au-delà de leur région. Un fabricant de textile du Lancashire peut vendre ses tissus dans tout le Royaume-Uni, voire à l’étranger. Cela renforce la dynamique du capitalisme industriel.

Enfin, la vitesse et la régularité des trains et des bateaux stimulent l’imaginaire collectif. Les écrivains et artistes s’emparent de ces machines impressionnantes. Pour certains, elles incarnent le progrès et la conquête de l’avenir. Pour d’autres, elles symbolisent une menace pour la nature et les traditions. Ces représentations contradictoires annoncent déjà les débats modernes sur la technique et ses conséquences.

La locomotive Rocket de George Stephenson, icône du premier âge du chemin de fer. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY‑SA

👥 Mutations sociales et économiques

L’essor des machines à vapeur ne se limite pas à un progrès technique. Elles provoquent de profonds changements sociaux et économiques. La nouvelle organisation du travail, la hiérarchie entre classes et les tensions dans la société industrielle trouvent en grande partie leur origine dans cette invention.

Les ouvriers sont les premiers concernés. Dans les usines à vapeur, ils travaillent à un rythme imposé par les machines. Les journées sont longues, les cadences soutenues, et les accidents fréquents. Le contrôle du temps, désormais dicté par l’horloge de l’usine, enlève toute autonomie aux travailleurs. L’emploi d’enfants et de femmes accentue encore la dureté des conditions.

Face à cette exploitation, une conscience collective émerge. Les ouvriers comprennent qu’ils partagent les mêmes difficultés. Ce sentiment d’appartenance favorise les premières formes d’organisation, qui conduiront à la création des syndicats et aux grèves. La machine à vapeur devient ainsi indirectement un moteur de luttes sociales.

À l’autre bout de l’échelle, une nouvelle élite s’impose : la bourgeoisie industrielle. Ces entrepreneurs, propriétaires des usines et investisseurs dans les chemins de fer ou la sidérurgie, accumulent d’immenses fortunes. Ils forment une classe sociale influente, qui impose progressivement ses valeurs et son mode de vie. Le capitalisme trouve dans la machine à vapeur son outil le plus puissant.

Ce contraste entre richesse et pauvreté frappe les contemporains. Dans les villes industrielles, les quartiers bourgeois côtoient les cités ouvrières insalubres. Les inégalités se lisent dans l’espace urbain et nourrissent un sentiment d’injustice. De nombreux observateurs, comme l’économiste Karl Marx, y voient la preuve que le capitalisme engendre des rapports de domination et d’exploitation.

Les femmes ne sont pas en reste. Recrutées massivement dans les usines textiles, elles occupent des postes subalternes, moins bien rémunérés que ceux des hommes. Leur présence modifie la structure sociale, mais accentue aussi les tensions familiales, car elles doivent souvent cumuler travail domestique et travail industriel.

Ces bouleversements se reflètent également dans les mentalités. Le temps libre devient rare, mais il acquiert une nouvelle valeur. Les ouvriers commencent à revendiquer des droits : réduction du temps de travail, amélioration des salaires, scolarisation des enfants. Ces revendications marquent le début d’un long combat pour plus de justice sociale.

Par ailleurs, les machines à vapeur stimulent l’économie nationale. La croissance des industries textiles, métallurgiques et minières attire des capitaux considérables. Les banques et les investisseurs financent les projets ferroviaires ou maritimes. La logique du profit guide désormais l’organisation de l’économie, renforçant encore le poids de la bourgeoisie.

La machine à vapeur a donc un double visage : moteur de prospérité pour certains, symbole d’oppression pour d’autres. Elle incarne la modernité et l’innovation, tout en révélant les fractures sociales du XIXᵉ siècle. Ce paradoxe en fait un sujet central pour comprendre l’histoire de l’industrialisation.

Deux enfants travaillant comme trapper et thruster dans une mine de charbon britannique vers 1854, illustrant le travail des enfants. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

⚖️ Limites et critiques de la machine à vapeur

Les machines à vapeur sont souvent célébrées comme le symbole du progrès. Mais dès le XIXᵉ siècle, elles suscitent aussi des critiques. Car derrière l’image d’efficacité et de puissance, elles présentent de nombreuses limites techniques, sociales et environnementales.

La première limite concerne l’énergie. Ces machines dépendent du charbon, dont l’extraction est coûteuse et dangereuse. Les mines s’approfondissent, les accidents se multiplient et les ouvriers s’épuisent dans un travail harassant. L’essor de la vapeur renforce ainsi la dépendance à une ressource limitée et polluante. L’air des villes industrielles s’assombrit de fumées épaisses, marquant le début d’une pollution durable.

La seconde limite est économique. Une machine à vapeur coûte cher à fabriquer, à installer et à entretenir. Elle offre donc un avantage décisif aux entreprises disposant des plus gros capitaux, ce qui favorise la concentration industrielle et creuse l’écart avec les petits artisans. Certes, des machines de plus petite taille se diffusent dans certains ateliers, mais leur coût reste souvent prohibitif pour la majorité des petites productions, tandis que la concentration des richesses s’accélère au profit des grandes firmes capitalistes.

Sur le plan social, les critiques sont vives. De nombreux écrivains, philosophes et hommes politiques dénoncent les conditions de travail imposées par les usines mécanisées. Charles Dickens, dans ses romans, dépeint la misère des ouvriers et l’enfance sacrifiée sur l’autel du profit. Ces témoignages contribuent à une prise de conscience collective.

La machine à vapeur est aussi accusée de déshumaniser le travail. Là où l’artisan contrôlait son savoir-faire, l’ouvrier devient un simple rouage. Cette aliénation inspire des penseurs comme Karl Marx, qui y voient l’incarnation de l’exploitation capitaliste. D’autres, comme les socialistes utopiques, imaginent des alternatives pour réconcilier progrès technique et bien-être social.

Par ailleurs, la vapeur n’est pas sans danger. Les explosions de chaudières, fréquentes au XIXᵉ siècle, causent des accidents mortels dans les usines comme dans les trains. Ces drames alimentent une méfiance à l’égard de la technologie, perçue parfois comme incontrôlable.

Enfin, la vapeur montre ses limites face à de nouvelles innovations. Dès la fin du XIXᵉ siècle, les moteurs à combustion interne et l’électricité s’imposent comme des alternatives plus performantes. La machine à vapeur, bien qu’encore utilisée dans certains secteurs, entre alors dans un lent déclin. Elle laisse la place à une seconde révolution industrielle fondée sur le pétrole et l’électricité.

Ces critiques ne remettent pas en cause l’importance historique de la vapeur, mais elles rappellent que chaque innovation a son revers. Le progrès technique ne s’accompagne pas toujours d’un progrès social ou environnemental. La machine à vapeur illustre parfaitement cette ambivalence, à la fois moteur de modernité et source d’inégalités.

En résumé, la machine à vapeur est une invention paradoxale : elle libère des contraintes naturelles et stimule l’économie, tout en aggravant la dépendance au charbon, les inégalités sociales et la dégradation de l’environnement. Ce constat reste d’une grande actualité, à l’heure où les sociétés modernes s’interrogent sur les limites du progrès technique.

🌍 Héritage et mémoire des machines à vapeur

Les machines à vapeur n’appartiennent pas seulement au passé : elles continuent de marquer notre mémoire collective et notre culture technique. Même si elles ont été remplacées par l’électricité et le moteur à explosion, elles restent l’emblème de la première Révolution industrielle.

De nombreuses locomotives à vapeur sont aujourd’hui préservées dans des musées ou circulent encore sur des lignes touristiques. Ces témoins impressionnants rappellent l’époque où la vapeur incarnait la modernité. Le simple sifflement d’une locomotive ou le grondement d’une chaudière suffit à replonger les spectateurs dans le XIXᵉ siècle.

La machine à vapeur est également une source d’inspiration pour la culture populaire. Elle nourrit l’imaginaire du courant steampunk, qui mélange esthétique industrielle et univers fantastiques. Dans la littérature, les films ou les jeux vidéo, les pistons et les engrenages symbolisent un futur rétro, à la fois technologique et poétique.

Sur le plan scientifique et technique, les machines à vapeur ont laissé un héritage fondamental. Elles ont stimulé la recherche en thermodynamique et permis de mieux comprendre les lois de l’énergie. Elles ont aussi inspiré les ingénieurs qui ont conçu les moteurs modernes, qu’ils soient à essence, diesel ou électriques.

Au niveau social, elles ont révélé les tensions entre progrès et justice. Les luttes ouvrières, les revendications syndicales et les réformes sociales qui émergent au XIXᵉ siècle trouvent leur origine dans ce monde mécanisé. C’est une leçon encore valable aujourd’hui : chaque révolution technique soulève des questions sur l’équilibre entre innovation, environnement et société.

Enfin, la mémoire des machines à vapeur est aussi patrimoniale. Les sites industriels, les anciennes usines, les gares monumentales et les mines reconverties témoignent de cette époque. Ils font partie de l’identité de nombreuses régions, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne ou aux États-Unis.

Ainsi, l’héritage de la machine à vapeur dépasse largement son usage technique. Elle est un symbole universel de la modernité, une clé pour comprendre les bouleversements du XIXᵉ siècle, et un rappel que chaque innovation transforme non seulement l’économie, mais aussi la société et la culture.

Locomotive à vapeur touristique restaurée sur une ligne vintage au Danemark. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

🧠 À retenir

- Les machines à vapeur sont perfectionnées au XVIIIᵉ siècle par James Watt, après les premiers essais de Thomas Newcomen.

- Elles transforment les usines, permettant une production plus rapide et indépendante des rivières.

- Elles révolutionnent les transports avec l’essor du chemin de fer et des bateaux à vapeur, accélérant les échanges mondiaux.

- La vapeur favorise l’émergence de la bourgeoisie industrielle et renforce les inégalités sociales.

- Elle suscite aussi des critiques : pollution, accidents, exploitation ouvrière et travail des enfants.

- Son héritage est double : moteur de modernité et symbole des limites du progrès technique.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur les machines à vapeur

Qui a inventé la machine à vapeur ?

La première machine réellement utile est conçue par Thomas Newcomen au début du XVIIIᵉ siècle pour pomper l’eau des mines. Mais c’est James Watt qui la perfectionne à partir de 1769, la rendant efficace et adaptée aux usines.

Pourquoi les machines à vapeur sont-elles importantes ?

Elles fournissent une énergie régulière et puissante, indépendante des rivières ou du vent. Cela permet le développement massif des usines, des transports modernes et de toute la Révolution industrielle.

Quels secteurs ont été transformés par la machine à vapeur ?

Principalement le textile, la métallurgie, les mines et les transports (chemin de fer, navigation). Chaque innovation dans ces secteurs a eu des répercussions sur l’économie et la société entière.

Quels étaient les inconvénients de la machine à vapeur ?

La dépendance au charbon, la pollution, les accidents d’usine et la dureté des conditions de travail. De plus, elles renforçaient les inégalités sociales entre ouvriers exploités et bourgeois industriels enrichis.

La machine à vapeur est-elle encore utilisée aujourd’hui ?

Dans sa forme classique, à piston, la machine à vapeur n’est plus utilisée dans l’industrie. En revanche, le principe de la vapeur reste central : la majorité de l’électricité mondiale, dans les centrales thermiques comme dans les centrales nucléaires, est produite grâce à des turbines à vapeur modernes. Quelques trains et bateaux à vapeur subsistent surtout dans un cadre touristique, et la machine à vapeur reste un symbole fort de la modernité du XIXᵉ siècle.