🎯 Pourquoi les révoltes colonisées sont-elles essentielles pour comprendre la colonisation ?

La colonisation française s’est rarement imposée sans contestation. Partout où la France étend son empire, en Afrique, en Asie, ou encore dans les îles, des résistances s’organisent. Ces révoltes colonisées témoignent du refus des populations de se soumettre à une domination étrangère. Elles révèlent aussi les tensions économiques, sociales et religieuses provoquées par la colonisation. Comprendre ces luttes, c’est saisir toute la complexité de l’histoire coloniale et de ses mémoires encore vives.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🌍 Les résistances en Afrique

- 🌏 Les résistances en Asie

- ✊ Figures emblématiques de la résistance

- ⚔️ Les formes de résistance

- 💥 Répression et conséquences

- 🕊️ Héritage et mémoire des révoltes

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

Prenons le temps de plonger dans l’histoire de ces luttes oubliées, souvent violentes mais toujours significatives, qui éclairent la complexité de la colonisation française.

🌍 Les résistances en Afrique

Les révoltes colonisées prennent une dimension particulière en Afrique, où la France établit de vastes empires, du Maghreb à l’Afrique subsaharienne. Les populations locales refusent de se soumettre à la domination étrangère, malgré la supériorité militaire et technologique de l’armée coloniale. Derrière chaque révolte se cachent des causes profondes : perte de terres, imposition de nouvelles taxes, atteintes aux traditions religieuses et sociales. C’est ce qui explique l’intensité et la diversité des résistances africaines.

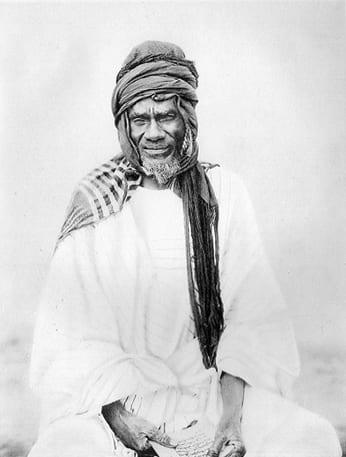

La résistance en Algérie : Abd el-Kader

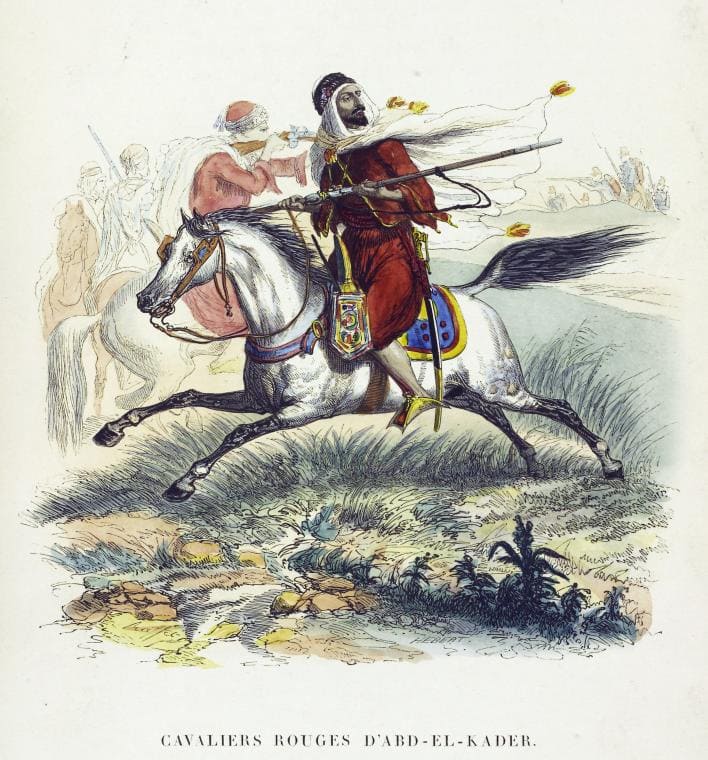

En Algérie, la conquête française est marquée par l’émergence d’un grand chef : l’émir Abd el-Kader. Entre 1832 et 1847, il mène une guerre de guérilla contre les troupes françaises. Ses partisans organisent un véritable État autour de lui, avec une administration, des impôts et une armée disciplinée. Même si la France finit par écraser son mouvement, Abd el-Kader reste une figure respectée, symbole de la lutte pour l’indépendance. Son souvenir nourrit encore aujourd’hui la mémoire des révoltes colonisées.

L’émir Abdelkader (1808-1883), symbole de la lutte contre l’occupation française en Algérie. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Les résistances au Maroc et en Afrique du Nord

Le Maroc, bien que placé sous protectorat plus tardivement, connaît lui aussi des révoltes colonisées. Dès l’instauration du protectorat en 1912, de nombreuses insurrections éclatent, notamment dans le Rif. Abdelkrim El Khattabi parvient à infliger de lourdes défaites aux troupes coloniales (notamment espagnoles), avant d’être finalement vaincu en 1926 par une coalition massive de forces françaises et espagnoles. Ces luttes montrent que la domination française ne s’impose jamais sans heurts. Elles s’inscrivent aussi dans une histoire plus vaste de résistance au partage colonial du continent africain.

Abd el-Krim, artisan de la République du Rif, qui résista à la France et à l’Espagne dans les années 1920. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

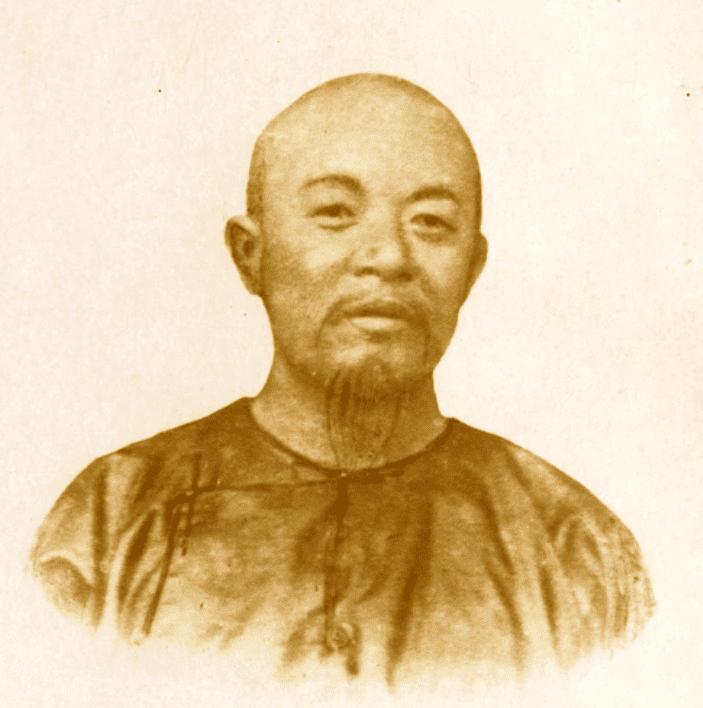

Samory Touré et l’Afrique de l’Ouest

En Afrique de l’Ouest, Samory Touré constitue un autre exemple marquant. Fondateur d’un empire résistant, il affronte l’expansion française dans les années 1880-1890. Grâce à une armée organisée et à un réseau de forteresses, il oppose une résistance acharnée. Malgré son arrestation en 1898, Samory Touré devient le symbole d’un refus collectif de l’occupation étrangère. Ses descendants perpétuent sa mémoire et rappellent que les révoltes colonisées sont d’abord des luttes pour préserver une souveraineté perdue.

Samory Touré (v.1830-1900), qui opposa ses armées à l’expansion coloniale française en Afrique de l’Ouest. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Les révoltes à Madagascar

Les révoltes colonisées touchent aussi l’océan Indien. À Madagascar, en 1947, une insurrection éclate contre l’autorité coloniale. Elle est violemment réprimée, causant des dizaines de milliers de morts. Cet épisode illustre la brutalité de la colonisation française dans sa dernière phase. Il montre aussi que les mouvements de résistance persistent jusqu’au XXe siècle, annonçant les combats pour l’indépendance. Aujourd’hui encore, Madagascar commémore ce soulèvement comme un moment fondateur de son histoire nationale.

Monument du 29 mars 1947 à Madagascar, en hommage aux victimes de l’insurrection contre la colonisation. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY 2.0

Analyse : un continent en lutte

Ces exemples montrent que l’Afrique est un foyer majeur des révoltes colonisées. Chaque région développe ses propres formes de résistance, souvent structurées autour de chefs charismatiques et de traditions locales. Si la puissance militaire française finit par l’emporter, ces luttes laissent une empreinte profonde dans la mémoire collective des peuples. Elles préfigurent aussi les combats qui mèneront, après 1945, à la décolonisation. Ainsi, les résistances africaines constituent une étape essentielle pour comprendre le long chemin vers l’indépendance.

Pour compléter, on peut rappeler que l’historiographie contemporaine, notamment les travaux du CNRS, insiste sur l’importance de réévaluer ces luttes dans une perspective globale. Elles ne sont pas de simples révoltes locales, mais bien des mouvements ancrés dans l’histoire mondiale des résistances à la domination coloniale.

🌏 Les résistances en Asie

Les révoltes colonisées ne se limitent pas à l’Afrique. En Asie, les peuples soumis à la domination française expriment eux aussi leur refus de l’autorité coloniale. L’Indochine, en particulier, devient un foyer majeur de contestation. Dès la fin du XIXᵉ siècle, des révoltes paysannes éclatent, relayées ensuite par des mouvements nationalistes. Ces résistances montrent que la colonisation française rencontre, partout, des oppositions tenaces, qu’elles soient armées ou politiques.

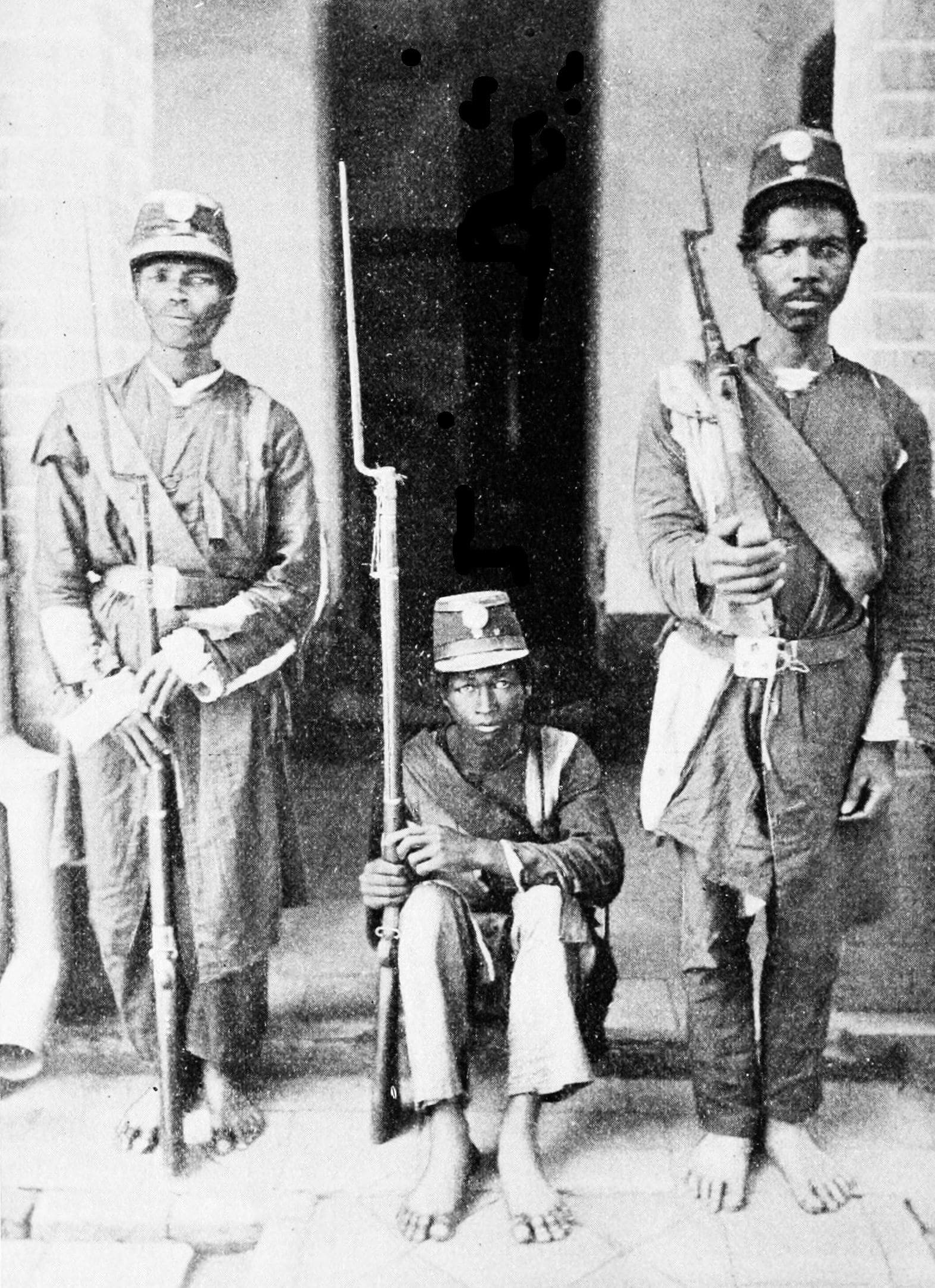

Les soulèvements au Tonkin

Au nord du Vietnam, appelé Tonkin, les populations locales rejettent la présence française dès les années 1880. Plusieurs insurrections éclatent, soutenues par des lettrés confucéens. Le mouvement du Cần Vương (« Aider le Roi »), mené par des lettrés, mobilise les élites et les paysans contre la domination française, contre l’impôt colonial et la confiscation des terres. Même si ces révoltes colonisées sont sévèrement réprimées, elles marquent le début d’une contestation durable en Indochine. Elles inspirent les générations suivantes de résistants, qui poursuivront le combat pour l’indépendance.

Tirailleurs tonkinois en 1885, auxiliaires utilisés par l’armée coloniale française en Indochine. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

La révolte de Yên Thế

Entre 1884 et 1913, la région de Yên Thế, au nord du Vietnam, est le théâtre d’une guérilla anticoloniale. Conduits par Hoàng Hoa Thám, surnommé le « tigre de Yên Thế », les insurgés tiennent tête pendant près de trente ans aux troupes françaises. Cette longévité exceptionnelle montre que la colonisation ne s’impose pas sans résistance durable. Le souvenir de ce combat nourrit aujourd’hui encore la mémoire nationale vietnamienne.

Hoàng Hoa Thám, dit Đề Thám, menant la guérilla anti-française au Tonkin au tournant du XXe siècle. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Vers le nationalisme vietnamien

Au début du XXᵉ siècle, les révoltes colonisées se transforment progressivement en mouvements nationalistes organisés. Des intellectuels vietnamiens, inspirés par les idées modernes, appellent à l’indépendance. Le rôle de Phan Bội Châu et Phan Châu Trinh est déterminant : l’un défend la lutte armée, l’autre prône la modernisation et la réforme pacifique. Ces débats montrent que la résistance prend des formes multiples, combinant idéologie, politique et action militaire.

Ce foisonnement aboutira, au milieu du XXᵉ siècle, à l’émergence du Viet Minh de Hô Chi Minh. Mais ses racines plongent dans les soulèvements antérieurs, souvent oubliés. Les historiens soulignent ainsi la continuité entre les premières insurrections locales et la guerre d’Indochine qui mènera à l’indépendance en 1954.

Le drapeau du Viet Minh, symbole de l’indépendance vietnamienne proclamée en 1945. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

La résistance au Cambodge et au Laos

La colonisation française en Indochine ne se limite pas au Vietnam. Au Cambodge, des soulèvements éclatent contre l’imposition d’impôts et la réquisition de terres. De même, au Laos, des chefs locaux refusent de se soumettre à l’autorité coloniale. Ces mouvements, bien que moins connus, montrent que la résistance est régionale et non isolée. Partout, les révoltes colonisées rappellent que la domination française reste fragile face aux sociétés locales.

Analyse : un continent éveillé

En Asie, les révoltes colonisées prennent des formes diverses : insurrections paysannes, guérillas prolongées, nationalismes modernes. Elles annoncent les grands conflits du XXᵉ siècle, comme la guerre d’Indochine. Elles prouvent aussi que la colonisation, loin d’être acceptée, a suscité un rejet profond et durable. Aujourd’hui, ces luttes sont commémorées au Vietnam, au Cambodge et au Laos comme des étapes fondatrices de leur indépendance.

De nombreux chercheurs, notamment via des études de l’IRSEM, insistent sur l’importance géopolitique de ces résistances. Elles permettent de comprendre pourquoi l’Asie devient, au XXᵉ siècle, l’un des théâtres majeurs de la décolonisation mondiale.

Ces révoltes colonisées d’Asie, replacées dans leur contexte, se révèlent être bien plus que des événements locaux. Elles participent à un mouvement global de rejet de la domination étrangère, qui bouleversera l’équilibre international au XXᵉ siècle.

✊ Figures emblématiques de la résistance

Derrière les révoltes colonisées, on retrouve souvent des figures charismatiques. Ces leaders incarnent la volonté de leurs peuples de défendre leur liberté face à la domination française. Qu’ils soient chefs religieux, militaires ou intellectuels, ils deviennent des symboles de courage et de dignité. Leur mémoire nourrit encore aujourd’hui les récits nationaux et éclaire la complexité de la colonisation française.

Abd el-Kader : le lion du Maghreb

L’un des plus célèbres résistants est sans doute Abd el-Kader, qui mena une lutte acharnée contre la conquête de l’Algérie par la France. De 1832 à 1847, il réussit à fédérer les tribus, organiser une armée et établir un État structuré. Son habileté militaire et son charisme religieux lui valent le respect, même après sa défaite. Libéré par Napoléon III, il continue de défendre la tolérance et la paix. En France comme en Algérie, il reste une figure incontournable de l’histoire coloniale.

Samory Touré : le stratège ouest-africain

En Afrique de l’Ouest, Samory Touré organise l’un des plus vastes empires résistants à la pénétration française. Son armée, qu’il s’efforce d’équiper de fusils récents acquis grâce au commerce ou produits localement, mène une guerre de mouvement redoutable. Pendant plus de dix ans, il inflige de lourdes pertes aux colonisateurs. Mais encerclé par les forces françaises, il est capturé en 1898. Samory Touré devient dès lors une légende, incarnation des révoltes colonisées en Afrique noire. Son héritage est revendiqué par des figures politiques postérieures, comme le premier président de Guinée Ahmed Sékou Touré, qui s’est présenté comme son descendant.

Abdelkrim El Khattabi : le résistant du Rif

Au Maroc, Abdelkrim El Khattabi mène dans les années 1920 la célèbre guerre du Rif. Il parvient à infliger plusieurs défaites aux troupes françaises et espagnoles. Son utilisation innovante de la guérilla inspire plus tard d’autres mouvements de libération, notamment en Asie. Bien que vaincu en 1926, il reste une figure respectée du nationalisme marocain. Sa stratégie militaire fait de lui l’un des précurseurs des résistances modernes.

Hô Chi Minh : du militant au symbole mondial

En Asie, la figure la plus emblématique des révoltes colonisées est sans doute Hô Chi Minh. Fondateur du Viet Minh, il organise la résistance vietnamienne contre la France puis contre les États-Unis. Mais avant cela, il milite dès les années 1920 pour l’indépendance de son pays. Inspiré par le marxisme, il combine idéologie et pragmatisme politique. Sa victoire à Dien Bien Phu en 1954 scelle la fin de la colonisation française en Indochine. Aujourd’hui, son nom reste associé à la lutte mondiale contre l’oppression.

Analyse : des héros pour les mémoires nationales

Toutes ces figures montrent que les révoltes colonisées ne furent pas des explosions isolées, mais de véritables mouvements structurés autour de leaders visionnaires. Leurs combats, bien que souvent écrasés, inspirent encore aujourd’hui. Dans les programmes scolaires français comme dans les commémorations des pays indépendants, ils sont mis en avant comme des symboles de dignité face à la domination coloniale.

Les travaux de l’UNESCO insistent d’ailleurs sur la nécessité de préserver et de transmettre la mémoire de ces résistants. Car comprendre Abd el-Kader, Samory Touré, Abdelkrim ou Hô Chi Minh, c’est comprendre à la fois l’histoire coloniale et l’émergence des États modernes issus de la décolonisation.

⚔️ Les formes de résistance

Les révoltes colonisées n’ont pas toutes pris la même forme. Si certaines furent de véritables guerres organisées, d’autres se sont exprimées de manière plus discrète : refus de payer l’impôt, préservation de traditions, résistance culturelle. Loin d’être homogènes, ces luttes montrent que chaque peuple adapte ses moyens de défense aux réalités locales et aux contraintes imposées par l’occupant. Cette diversité illustre la richesse et la complexité des résistances à la colonisation française.

Les révoltes armées

La forme la plus spectaculaire reste la révolte armée. De l’Algérie à l’Indochine, les résistants prennent les armes pour défendre leur territoire. Guérillas, embuscades et batailles rangées opposent régulièrement les insurgés aux troupes françaises. Les armées coloniales, mieux équipées, finissent souvent par l’emporter, mais au prix de lourdes pertes. Ces conflits laissent des cicatrices profondes et alimentent la mémoire des peuples colonisés.

Soldats malgaches en 1895, au moment de la guerre franco-malgache qui ouvrit la voie à la colonisation. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

La résistance religieuse

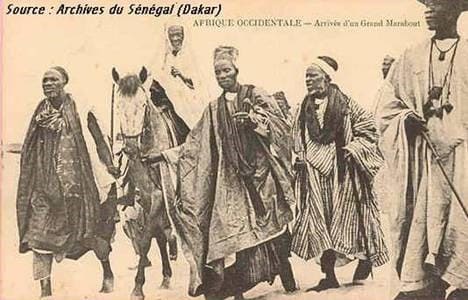

De nombreuses révoltes colonisées s’appuient sur la religion pour légitimer leur combat. En Algérie, Abd el-Kader mobilise l’islam comme moteur de résistance. En Afrique de l’Ouest, des marabouts appellent au jihad contre les envahisseurs. En Indochine (notamment au Vietnam), des lettrés confucéens encouragent la population à refuser l’autorité coloniale. Des mouvements bouddhistes ou syncrétiques ont aussi joué un rôle dans la résistance. Cette dimension spirituelle donne une force morale aux insurgés, en faisant de leur lutte un combat sacré. Même si la France tente parfois de s’appuyer sur certaines autorités religieuses, elle ne parvient jamais à neutraliser complètement cette source de mobilisation.

Arrivée d’un grand marabout au Sénégal, rappelant le rôle des confréries dans la résistance et la médiation. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

La résistance économique

Les populations colonisées résistent aussi en refusant l’exploitation économique. Dans plusieurs régions d’Afrique et d’Asie, les habitants se soulèvent contre les impôts excessifs, les réquisitions ou la confiscation des terres. Certains boycottent les marchés contrôlés par les colons ou sabotent les infrastructures. Ces formes de révoltes colonisées, moins visibles que la guerre, affaiblissent néanmoins le système colonial et montrent que l’opposition existe aussi dans le quotidien.

Travailleurs et familles sur le chantier du chemin de fer Congo-Océan, symbole des violences du travail forcé colonial. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

La résistance culturelle

Enfin, les révoltes colonisées ne se réduisent pas à la violence physique. La préservation de la langue, des coutumes et des pratiques religieuses est en soi une forme de résistance. En Afrique, de nombreux griots et conteurs transmettent la mémoire des héros anticoloniaux. En Asie, des intellectuels publient des écrits clandestins pour dénoncer la domination. Cette résistance culturelle contribue à maintenir vivante l’identité des peuples colonisés et prépare le terrain aux mouvements nationalistes du XXᵉ siècle.

Analyse : une mosaïque de résistances

En étudiant ces différentes formes, on comprend que les révoltes colonisées ne furent pas seulement militaires. Elles s’exprimèrent aussi dans l’économie, la religion et la culture. Ces multiples visages de la résistance montrent que la colonisation, loin d’avoir uniformisé les sociétés, a suscité une créativité politique et culturelle. Cette mosaïque de luttes explique pourquoi, malgré la répression, les aspirations à l’indépendance ne disparaissent jamais totalement.

Comme le rappelle l’Monde diplomatique, la résistance coloniale ne peut être comprise uniquement comme une réaction violente : elle s’inscrit dans la durée, dans la vie quotidienne et dans la mémoire collective. Les révoltes colonisées, sous toutes leurs formes, témoignent donc d’une opposition constante et multiforme.

💥 Répression et conséquences

Les révoltes colonisées furent presque toujours suivies d’une répression brutale. Les autorités françaises, soucieuses de maintenir leur domination, mobilisent des moyens militaires considérables. Les insurgés, souvent mal armés, subissent alors des représailles sévères. Cette violence illustre la fragilité du système colonial, qui ne tient que par la force. Elle explique aussi pourquoi la mémoire de ces luttes reste si vive, tant en Afrique qu’en Asie.

La répression en Algérie

Dès la conquête de l’Algérie, la répression française atteint une ampleur considérable. Les armées coloniales pratiquent la politique de la « terre brûlée » : villages incendiés, récoltes détruites, populations déportées. Après la reddition d’Abd el-Kader en 1847, ses partisans subissent une répression sans pitié. Ces méthodes marquent durablement la mémoire algérienne. Elles expliquent pourquoi la guerre d’indépendance, un siècle plus tard, s’appuiera sur le souvenir des premières révoltes colonisées.

Gravure des cavaliers algériens de l’émir Abdelkader, illustrant la résistance aux campagnes militaires françaises. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

La guerre du Rif et la violence coloniale

Au Maroc, la guerre du Rif (1921-1926) illustre encore cette brutalité. Pour écraser Abdelkrim El Khattabi, la France et l’Espagne mobilisent des moyens considérables. L’armée espagnole, notamment, utilise massivement des armes chimiques (gaz de combat) contre les populations. Les populations civiles subissent de plein fouet cette répression. La guerre du Rif reste aujourd’hui un traumatisme pour les Rifains, preuve que les révoltes colonisées se paient souvent au prix fort. Cette violence révèle l’ampleur des moyens mis en œuvre par les puissances coloniales pour conserver leurs territoires.

Madagascar 1947 : une répression massive

La révolte malgache de 1947 est l’un des épisodes les plus sanglants de l’histoire coloniale française. L’insurrection, déclenchée par des nationalistes, entraîne une répression d’une extrême violence. Le bilan humain est très lourd mais débattu. Si l’état-major français a avancé le chiffre de 89 000 morts en 1949, les historiens estiment aujourd’hui que le bilan total se situerait plutôt entre 30 000 et 40 000 victimes (incluant les morts de la répression directe et ceux causés par la famine et la maladie). Exécutions sommaires, villages incendiés, tortures : les méthodes employées marquent les esprits. Cet épisode illustre que même après la Seconde Guerre mondiale, la France reste prête à user de la force pour maintenir son empire. Mais la violence de cette répression accélère aussi la prise de conscience internationale sur la légitimité des revendications indépendantistes.

Conséquences sociales et psychologiques

Au-delà des pertes humaines, les révoltes colonisées entraînent des traumatismes sociaux durables. Les villages détruits, les familles dispersées et les humiliations subies laissent des cicatrices profondes. Dans de nombreux cas, la répression vise à briser l’organisation sociale des populations locales. Mais paradoxalement, elle renforce aussi la détermination des peuples à obtenir leur liberté. Ces souffrances deviennent un ciment pour les futurs mouvements de libération nationale.

Conséquences politiques

Les répressions brutales convainquent de plus en plus de colonisés que la négociation pacifique est impossible. De là naît une radicalisation des luttes. En Indochine, les violences des années 1930 préparent le terrain à la guerre d’indépendance. En Algérie, les massacres de Sétif et Guelma en 1945 deviennent un point de non-retour. Ces épisodes montrent que la répression, loin d’éteindre la contestation, nourrit souvent la flamme de la rébellion.

Analyse : la violence comme fondement du système colonial

Les révoltes colonisées révèlent que l’empire français repose fondamentalement sur la contrainte et la violence, même s’il s’appuie aussi sur la collaboration de certaines élites locales. Chaque soulèvement est suivi d’une répression disproportionnée, qui vise autant à punir les insurgés qu’à dissuader les autres. Pourtant, ces violences échouent à briser totalement les aspirations des peuples colonisés. Au contraire, elles deviennent des points de mémoire et de mobilisation. Les historiens contemporains insistent sur le fait que la répression coloniale, en cherchant à imposer l’ordre, a finalement précipité la fin du système impérial.

🕊️ Héritage et mémoire des révoltes

Si les révoltes colonisées furent souvent écrasées par la force, leur héritage reste considérable. Elles ont forgé des mémoires collectives, nourri les nationalismes et influencé les récits historiques contemporains. Comprendre leur impact, c’est saisir comment les sociétés anciennes colonisées se réapproprient aujourd’hui leur passé pour construire leur identité et revendiquer leur place dans l’histoire mondiale. Loin d’être de simples épisodes oubliés, ces luttes continuent de résonner dans le présent.

Mémoires locales et nationales

Dans de nombreux pays, les révoltes colonisées sont devenues des jalons essentiels de la mémoire nationale. En Algérie, la résistance d’Abd el-Kader est célébrée comme une étape fondatrice de l’indépendance. Au Maroc, Abdelkrim El Khattabi est considéré comme un héros national. À Madagascar, la révolte de 1947 reste commémorée chaque année. Ces mémoires ne sont pas uniformes, mais elles montrent que les révoltes, même perdues, sont devenues des victoires symboliques.

Monument équestre de l’émir Abdelkader à Alger, symbole de la mémoire nationale algérienne. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0

L’impact sur les mouvements indépendantistes

Les révoltes colonisées ont inspiré directement les mouvements de décolonisation du XXᵉ siècle. Les nationalistes africains et asiatiques se réfèrent aux figures résistantes du passé pour légitimer leurs combats. Les récits des luttes de Samory Touré, de Hô Chi Minh ou de la révolte malgache deviennent des modèles de courage. Ces références renforcent la conviction que la liberté est possible, malgré la puissance des colonisateurs. Les révoltes servent ainsi de socle idéologique aux générations suivantes.

La mémoire en France

En France, la mémoire des révoltes colonisées est longtemps restée marginalisée. Pendant des décennies, l’historiographie officielle a présenté la colonisation comme une « mission civilisatrice ». Mais depuis les années 1990, de nouveaux travaux académiques et des débats publics ont mis en lumière les violences coloniales. Des institutions comme le CNRS participent à réévaluer cette mémoire, en intégrant le point de vue des colonisés dans les manuels scolaires et dans la recherche historique.

Les mémoires partagées et conflictuelles

Cependant, la mémoire des révoltes colonisées reste un sujet sensible. Dans certains pays, elle alimente des tensions diplomatiques avec la France. Les demandes de reconnaissance ou de réparation montrent que ces épisodes du passé ne sont pas clos. La mémoire coloniale est à la fois un outil de réconciliation et un champ de conflits politiques. Ce paradoxe témoigne de l’importance persistante de ces révoltes dans la conscience collective mondiale.

Un patrimoine immatériel

L’héritage des révoltes colonisées ne se limite pas aux monuments ou aux commémorations. Il se transmet aussi à travers les chants, les récits et les traditions orales. En Afrique, les griots évoquent encore les exploits des résistants. En Asie, des poèmes et des pièces de théâtre rappellent les luttes du passé. Ce patrimoine immatériel montre que la résistance n’appartient pas qu’au passé : elle continue de nourrir les identités contemporaines et d’inspirer les générations actuelles.

Analyse : une mémoire vivante

L’étude des révoltes colonisées révèle donc une mémoire plurielle. Elle est locale, nationale, mais aussi internationale. Elle permet aux peuples anciennement colonisés de se réapproprier leur histoire. En France, elle oblige à un regard critique sur le passé. Ensemble, ces mémoires participent à un travail de réconciliation et de compréhension mutuelle. Comme le souligne l’UNESCO, la reconnaissance de ces héritages est essentielle pour bâtir un futur commun. Les révoltes colonisées, loin d’être des épisodes marginaux, deviennent alors des clés pour comprendre le monde d’aujourd’hui.

🧠 À retenir

- Les révoltes colonisées apparaissent dès le XIXᵉ siècle en Afrique et en Asie face à la domination française.

- Des figures emblématiques comme Abd el-Kader, Samory Touré, Abdelkrim El Khattabi ou Hô Chi Minh symbolisent ces résistances.

- Les résistances prennent plusieurs formes : armées, religieuses, économiques ou culturelles.

- La répression coloniale fut souvent violente, provoquant massacres et traumatismes durables.

- L’héritage de ces luttes nourrit aujourd’hui les mémoires nationales et internationales, ainsi que les mouvements indépendantistes.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur les révoltes colonisées

Quelles furent les plus grandes révoltes colonisées contre la France ?

Parmi les plus marquantes, on peut citer la résistance d’Abd el-Kader en Algérie, la guerre du Rif au Maroc, les combats de Samory Touré en Afrique de l’Ouest et la révolte malgache de 1947.

Pourquoi les révoltes colonisées furent-elles souvent écrasées ?

Les insurgés manquaient d’armes modernes face à l’armée française. De plus, les colonisateurs utilisaient la stratégie de la terre brûlée et la répression massive pour décourager toute opposition.

Les révoltes colonisées ont-elles eu un impact sur la décolonisation ?

Oui. Même si elles furent écrasées, elles nourrirent les mémoires collectives et inspirèrent les mouvements nationalistes du XXᵉ siècle qui obtinrent l’indépendance.

Comment la France commémore-t-elle ces révoltes ?

Longtemps marginalisées, elles sont aujourd’hui davantage étudiées et intégrées dans les programmes scolaires et les recherches historiques, notamment grâce au travail du CNRS et de l’UNESCO.

Existe-t-il encore des traces de ces révoltes dans la culture populaire ?

Oui, à travers des monuments, des récits oraux, des films, des romans et des musées qui perpétuent la mémoire des résistants.