🎯 Pourquoi la colonisation en Afrique est-elle centrale dans l’histoire française ?

La colonisation en Afrique occupe une place majeure dans l’histoire contemporaine. Pour le cadre général, vois le cours complet sur la colonisation française.

En quelques décennies, la France étend son emprise sur d’immenses territoires, du Maghreb à l’Afrique subsaharienne, transformant en profondeur les sociétés locales. Cette entreprise impériale mêle ambitions économiques, rivalités internationales, missions religieuses et résistances farouches. Comprendre ce processus, c’est saisir comment se sont forgés des liens encore sensibles aujourd’hui entre l’Afrique et la France.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- ⚓ Les premières implantations françaises

- ⚔️ La conquête coloniale au XIXe siècle

- 🏛️ L’Afrique occidentale française (AOF)

- 🌍 L’Afrique équatoriale française (AEF)

- 🔥 Conséquences et résistances

- 📜 Héritages et mémoires

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

Plongeons maintenant dans les débuts de la présence française en Afrique pour comprendre comment tout a commencé.

⚓ Les premières implantations françaises en Afrique

Lorsque l’on évoque la colonisation en Afrique, on pense souvent au XIXᵉ siècle. Pourtant, les premiers contacts datent de bien plus tôt. Dès le XVIIᵉ siècle, la France cherche à établir des points d’ancrage stratégiques le long des côtes africaines. Ces implantations ont d’abord un objectif commercial : échanger des produits manufacturés contre de l’or, de l’ivoire, et surtout des esclaves destinés aux plantations américaines, au cœur du commerce triangulaire

, comme nous le verrons plus en détail dans l’article sur l’économie coloniale.

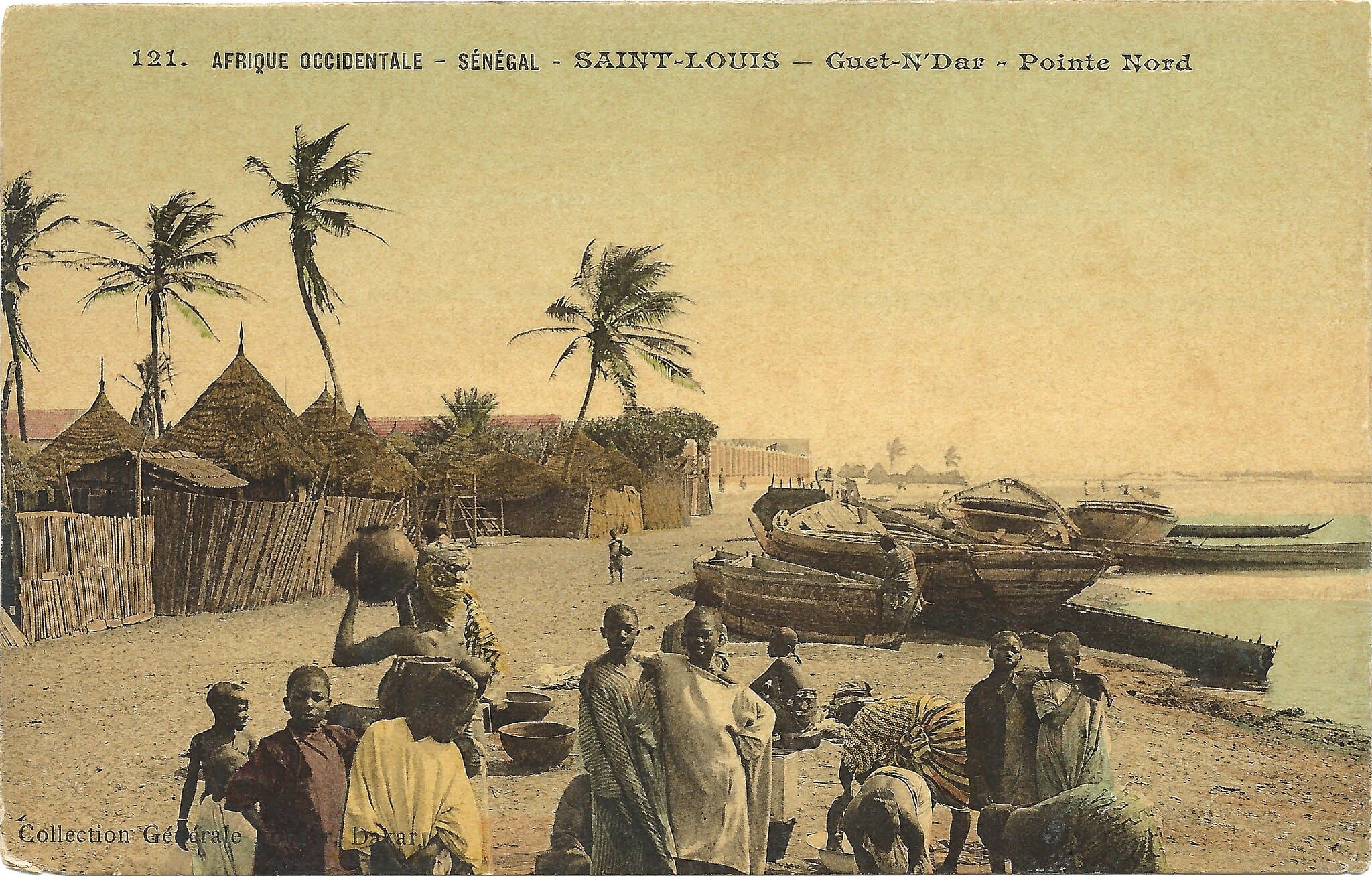

Saint-Louis du Sénégal : la première base durable

Saint-Louis, pivot des comptoirs français en Afrique de l’Ouest. 📸 Source : Wikimedia Commons – Domaine public

En 1659, les Français fondent Saint-Louis du Sénégal, une petite île à l’embouchure du fleuve Sénégal. Ce comptoir devient vite un centre majeur pour le commerce français sur la côte ouest-africaine. De là, les navires chargent de la gomme arabique, de l’or et participent à la traite négrière. La ville prend de l’ampleur, marquant le début d’une présence coloniale française durable en Afrique de l’Ouest. Cet enracinement prépare la future création de l’empire colonial français.

L’île de Gorée et la traite négrière

Non loin de Dakar, l’île de Gorée devient tristement célèbre comme centre de transit d’esclaves. Si son rôle a parfois été exagéré par rapport à d’autres ports de la traite, Gorée symbolise aujourd’hui les souffrances infligées par ce commerce. La « Maison des esclaves » et sa célèbre « porte du voyage sans retour » incarnent cette mémoire douloureuse. Ce lieu est désormais inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, rappelant la profondeur de cette histoire.

La Maison des Esclaves de Gorée, lieu emblématique de la mémoire. 📸 Source : Wikimedia Commons – CC BY-SA 2.0

La concurrence européenne en Afrique

La France n’est pas seule sur le continent africain. Dès le XVIIᵉ siècle, Hollandais, Portugais et surtout Anglais s’imposent sur différentes côtes. Les rivalités coloniales se traduisent par des affrontements militaires et diplomatiques. Au XVIIIᵉ siècle, les guerres maritimes opposant la France et l’Angleterre entraînent la perte de plusieurs comptoirs français, ce qui freine temporairement leur expansion. Ces tensions annoncent les futures luttes de territoires que tu retrouveras dans la colonisation en Asie.

L’importance de la traite et du commerce

Avant le XIXᵉ siècle, la colonisation française en Afrique n’est pas encore territoriale. Elle est surtout commerciale. Les comptoirs servent de relais pour la traite des esclaves vers les Antilles et pour l’exportation de produits locaux. Des compagnies à charte comme la Compagnie du Sénégal ou la Compagnie des Indes occidentales organisent ces échanges. Les profits réalisés alimentent l’économie de la métropole, mais posent déjà les bases d’un système profondément inégalitaire, qu’on retrouve aussi dans l’héritage et la mémoire de la colonisation.

La Révolution française et la fin de l’esclavage

En 1794, la Convention nationale abolit l’esclavage. C’est une décision majeure, mais son application reste très inégale sur le terrain et ne bouleverse pas immédiatement les relations avec l’Afrique. Mais cette abolition ne dure pas : Napoléon le rétablit en 1802. Ce va-et-vient témoigne de l’importance économique que représente l’économie de plantation, fondée sur l’esclavage, pour la France. Cependant, les idées nouvelles issues de la Révolution – liberté, égalité – marquent durablement les esprits, et les idées nouvelles issues de la Révolution – liberté, égalité – marquent durablement les esprits. Elles inspireront, bien plus tard, les mouvements de contestation de la domination européenne. Cette tension entre principes et réalités coloniales nourrit de futures révoltes colonisées.

Un ancrage fragile mais fondateur

Au début du XIXᵉ siècle, la France conserve ses comptoirs sénégalais, mais reste une puissance secondaire en Afrique comparée au Royaume-Uni. Pourtant, ces premiers établissements constituent le socle sur lequel reposera la conquête coloniale du XIXᵉ siècle. À partir de ces bases, la France lance ses expéditions militaires et diplomatiques qui mèneront à la constitution d’un immense empire africain.

👉 Dans la partie suivante, nous verrons comment la France passe de simples comptoirs commerciaux à une conquête territoriale systématique, en particulier après 1830.

⚔️ La conquête coloniale au XIXᵉ siècle

Le XIXᵉ siècle marque une nouvelle étape de la colonisation en Afrique. Alors que jusque-là, la présence française se limitait à quelques comptoirs, l’heure est désormais à la conquête territoriale. La France, comme les autres puissances européennes, veut étendre son empire pour affirmer sa puissance, sécuriser des marchés et contrôler des ressources stratégiques, comme on le verra aussi dans l’économie coloniale.

L’Algérie : la première grande colonie d’Afrique

Débarquement français à Sidi-Ferruch (14 juin 1830). 📸 Source : Wikimedia Commons – Domaine public (BnF/Gallica)

En 1830, la France lance une expédition militaire contre Alger. L’opération, d’abord pensée comme une action punitive contre le dey d’Alger, se transforme rapidement en véritable conquête. L’Algérie devient le premier territoire africain de grande ampleur conquis par la France au XIXe siècle, marquant le début d’une nouvelle phase d’expansion. La résistance des populations locales, menée notamment par l’émir Abdelkader, est farouche. Mais après de longues années de guerre, marquées par des violences massives, la France impose son autorité. L’Algérie a un statut particulier : c’est une colonie de peuplement, administrativement intégrée à la France et divisée en départements. Mais cette intégration est profondément inégalitaire : la majorité de la population musulmane n’a pas la citoyenneté française et est soumise à des lois discriminatoires. La lutte d’Abdelkader illustre parfaitement le type de résistances colonisées qui émergent partout en Afrique.

L’Afrique de l’Ouest : du commerce à la conquête

À partir des comptoirs sénégalais, les Français avancent progressivement vers l’intérieur. Le gouverneur Louis Faidherbe (1854-1865) joue un rôle déterminant en menant des expéditions militaires, en établissant des forts et en imposant des traités aux chefs locaux. Cette expansion s’appuie sur une double logique : sécuriser les routes commerciales et étendre l’influence française face à la présence britannique en Gambie et au Nigeria. Le port de Dakar devient rapidement un centre stratégique et la future capitale de l’empire colonial français.

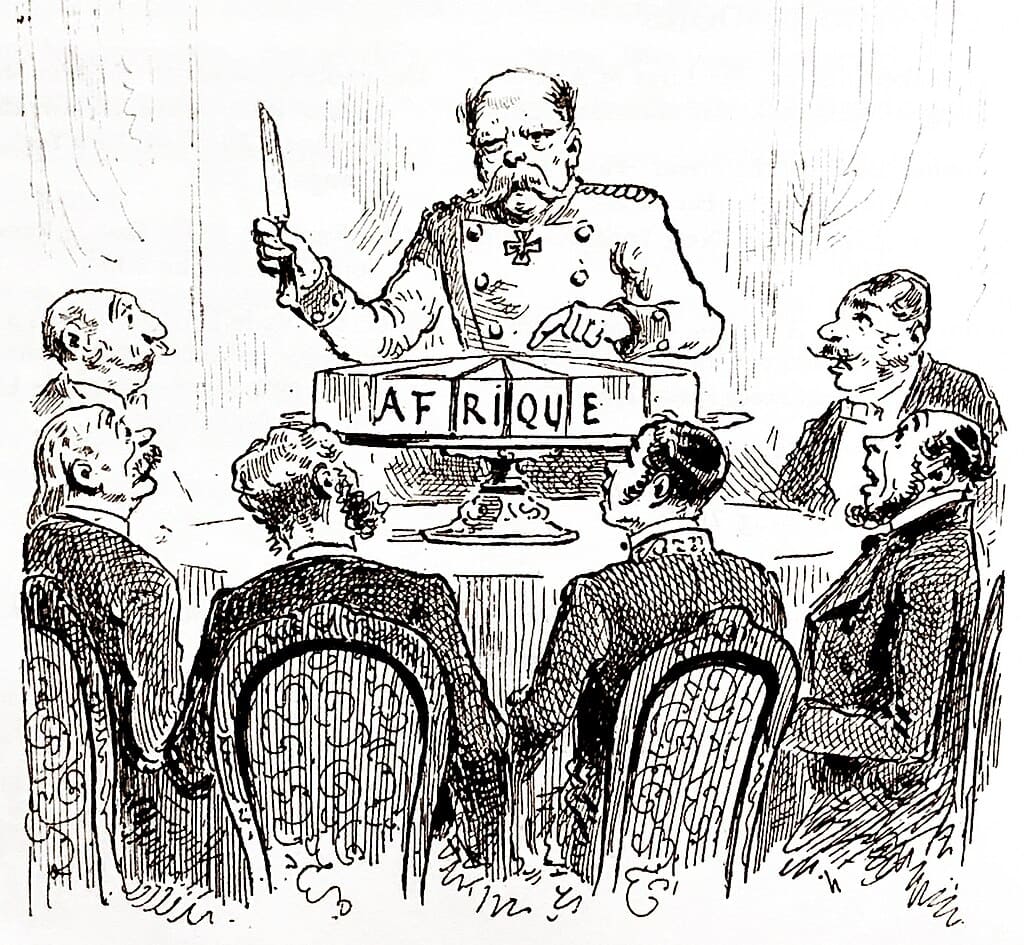

La Conférence de Berlin (1884–1885)

La Conférence de Berlin symbolisée par Bismarck découpant “l’Afrique”. 📸 Source : Wikimedia Commons – CC0

Le tournant décisif dans la colonisation en Afrique survient avec la Conférence de Berlin, organisée par Bismarck. Les puissances européennes y fixent les règles de la colonisation future (il faut occuper un territoire pour le revendiquer) sans consulter les populations africaines. Cette conférence ne trace pas les frontières, mais elle accélère la « course au clocher » entre Européens. On peut approfondir ce processus dans l’article sur les missionnaires et explorateurs, car leurs voyages ont souvent servi de prétexte aux annexions.

La conquête du Maghreb

Après l’Algérie, la France s’intéresse au reste du Maghreb. En 1881, la Tunisie devient un protectorat français. Le Maroc, quant à lui, est colonisé plus tardivement, en 1912, à la suite d’une intense rivalité diplomatique avec l’Allemagne et d’un compromis avec l’Espagne. Ces protectorats sont présentés comme des formes « souples » de colonisation, maintenant officiellement les souverains locaux. En réalité, la France prend le contrôle de l’administration, de la sécurité et impose ses intérêts économiques. Cette extension fait partie intégrante de la politique coloniale française dans son ensemble.

Les expéditions vers l’Afrique centrale

En parallèle, des explorateurs comme Pierre Savorgnan de Brazza ouvrent la voie à la pénétration française en Afrique centrale. Les missions scientifiques et exploratoires servent de prélude aux expéditions militaires. Le Congo devient une zone de rivalité avec le royaume de Belgique et l’empire britannique. En 1880, Brazza signe un traité avec le roi Makoko. Bien que la portée réelle de cet accord soit discutée (le roi ne pensait sans doute pas céder son territoire), la France l’utilise pour justifier son implantation dans le futur Congo français, qui sera intégré à l’Afrique équatoriale française.

Une colonisation militaire et brutale

La conquête coloniale française repose sur une supériorité technologique (artillerie, fusils modernes) et sur l’utilisation massive de troupes africaines recrutées localement (comme les Tirailleurs). Face à ces forces, les armées africaines (dont certaines bien organisées) résistent avec courage. mais sont vaincues. Cette domination militaire s’accompagne de répressions violentes : villages incendiés, exécutions collectives, déportations. La colonisation n’est pas un processus pacifique, mais une guerre prolongée imposée aux peuples africains. Des recherches comme celles de Persée permettent de mesurer la brutalité de cette expansion.

Des conquêtes justifiées par « la mission civilisatrice »

Pour légitimer ces conquêtes, la France invoque l’idée de « mission civilisatrice ». Selon ce discours, il s’agit d’apporter la modernité, la science et la culture aux peuples africains. En réalité, cette rhétorique masque des intérêts économiques et stratégiques. La colonisation permet surtout d’exploiter des ressources et de contrôler des territoires-clés dans la compétition mondiale entre empires.

Un empire en construction

À la fin du XIXᵉ siècle, la France contrôle déjà un vaste ensemble en Afrique du Nord, en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Ces conquêtes annoncent la formation de deux grands ensembles : l’AOF (Afrique occidentale française) et l’AEF (Afrique équatoriale française), qui structurent l’empire colonial. Mais cette expansion, loin d’être acceptée, suscite des résistances locales et inaugure une longue histoire de tensions.

👉 Dans la partie suivante, nous verrons comment s’organise l’Afrique occidentale française (AOF), véritable laboratoire de l’administration coloniale.

🏛️ L’Afrique occidentale française (AOF)

Au tournant du XXᵉ siècle, la colonisation en Afrique prend une forme nouvelle avec la création de l’AOF (Afrique occidentale française). Cette fédération regroupe plusieurs territoires sous une même administration, transformant profondément la vie politique, économique et sociale de millions d’Africains. L’AOF devient un laboratoire de l’administration coloniale et un symbole de l’ambition française en Afrique.

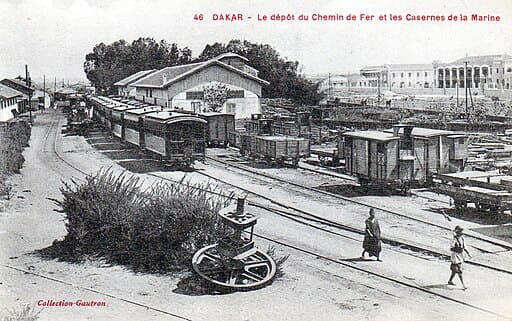

La formation de l’AOF

Dakar, nœud colonial et capitale de l’AOF. 📸 Source : Wikimedia Commons – Domaine public

L’AOF est officiellement créée en 1895, regroupant le Sénégal, le Soudan français (actuel Mali), la Guinée et la Côte d’Ivoire. Progressivement, s’y ajoutent la Mauritanie, le Niger, le Dahomey (actuel Bénin) et la Haute-Volta (actuel Burkina Faso). La capitale administrative est fixée à Dakar, qui devient l’un des plus grands centres coloniaux. Cette centralisation illustre la volonté de la France d’organiser son empire africain comme une extension de la colonisation française dans son ensemble.

Une administration centralisée

À la tête de l’AOF, un gouverneur général détient des pouvoirs considérables. Les gouverneurs des colonies locales dépendent de lui, mais leurs décisions doivent souvent être validées à Paris. Cette organisation reflète la logique de contrôle stricte de la métropole sur ses colonies. La grande majorité des Africains sont considérés comme des sujets et non des citoyens ; ils ne disposent d’aucun pouvoir politique réel. Seule une minorité, notamment les habitants des Quatre Communes du Sénégal, fait exception.réel. Le régime de l’indigénat (souvent appelé Code de l’indigénat), d’abord appliqué en Algérie puis généralisé en AOF à partir de 1887, impose un système répressif et arbitraire. : amendes collectives, travaux forcés, restrictions de circulation. Ce système rappelle les rapports de domination économique analysés dans l’économie coloniale.

Les écoles coloniales et la mission « civilisatrice »

L’AOF devient aussi un terrain d’expérimentation pour la fameuse « mission civilisatrice » française. Des écoles sont créées, principalement pour former des interprètes, des commis et des instituteurs capables de servir l’administration. L’instruction se fait en français, renforçant l’idée d’une assimilation culturelle. Pourtant, cette éducation reste très limitée : seule une minorité d’élèves accède à un enseignement secondaire. Ce modèle d’assimilation est au cœur des débats que tu retrouveras dans l’article sur les missionnaires et explorateurs, souvent associés à l’ouverture d’écoles et d’hôpitaux.

Un développement inégal

Si Dakar devient une vitrine moderne de l’empire colonial, la réalité est tout autre dans les campagnes. Les infrastructures (routes, chemins de fer) servent surtout à relier les zones de production agricole ou minière aux ports d’exportation. Le chemin de fer Dakar–Niger illustre cette logique : conçu pour exporter arachides, coton ou or, il relie peu les populations entre elles. Cette politique renforce les inégalités et place les colonies dans une dépendance structurelle vis-à-vis de la métropole, un héritage encore visible aujourd’hui comme on l’explique dans héritage et mémoire.

La place des élites africaines

Dans certaines villes, notamment à Saint-Louis et Dakar, émerge une élite africaine francophone. Dans les « Quatre Communes » du Sénégal (dont Gorée et Saint-Louis), les habitants (« Originaires ») bénéficient d’un statut spécial leur accordant la citoyenneté française. Ailleurs, une petite élite africaine francophone émerge (parfois appelée « évolués » par l’administration), mais leur accès à la citoyenneté reste très rare.

Ces élites deviennent des intermédiaires essentiels entre l’administration coloniale et les populations locales. Mais leur nombre reste réduit et leur rôle ambigu : certains collaborent avec le système colonial, tandis que d’autres s’engagent dans les futurs mouvements de révolte et d’indépendance.

Un système contesté

L’AOF est présentée par la métropole comme un modèle d’organisation coloniale. Pourtant, pour les Africains, elle symbolise une domination étrangère, des impôts injustes et des contraintes pesantes. Cette frustration nourrit peu à peu des résistances locales, qui s’amplifieront au XXᵉ siècle. Comme l’expliquent les historiens, la colonisation crée à la fois des infrastructures modernes et un système d’inégalités profondes. Pour approfondir ces contradictions, on peut se référer aux recherches disponibles sur Persée.

👉 Dans la partie suivante, nous verrons comment s’est organisée l’Afrique équatoriale française (AEF), un ensemble plus tardif mais marqué par une exploitation encore plus brutale.

🌍 L’Afrique équatoriale française (AEF)

Si l’AOF représentait le laboratoire d’une colonisation structurée, l’Afrique équatoriale française (AEF) illustre la brutalité de la colonisation en Afrique. Créée officiellement en 1910, cette fédération regroupe le Gabon, le Moyen-Congo (actuelle République du Congo), l’Oubangui-Chari (Centrafrique) et le Tchad. Loin de l’image d’une colonisation organisée, l’AEF est marquée par une exploitation violente, centrée sur les ressources naturelles.

Un territoire conquis tardivement

Alors que l’Afrique de l’Ouest est déjà largement colonisée à la fin du XIXᵉ siècle, l’Afrique centrale reste longtemps méconnue des Européens. Les expéditions d’explorateurs comme Pierre Savorgnan de Brazza ouvrent la voie à une implantation française. En 1880, Brazza signe un traité avec le roi Makoko, permettant à la France de poser les bases de son futur contrôle territorial. Ce processus illustre parfaitement le rôle des missionnaires et explorateurs, souvent en éclaireurs de la colonisation.

Une économie tournée vers l’exploitation

Dans l’AEF, la logique coloniale est claire : extraire et exporter les ressources. Le caoutchouc, l’ivoire, le bois précieux et plus tard le coton constituent les principales richesses. Les compagnies concessionnaires, souvent privées, obtiennent de vastes territoires pour les exploiter. Les populations locales sont soumises à des travaux forcés, souvent dans des conditions inhumaines. Ce système rappelle les logiques étudiées dans l’économie coloniale.

Le travail forcé et la violence

La main-d’œuvre africaine est réquisitionnée pour construire des infrastructures et exploiter les ressources. Le cas le plus célèbre est celui de la construction du chemin de fer Congo–Océan (1921–1934).

Construction du Congo–Océan : travailleurs forcés et mortalité élevée. 📸 Source : Wikimedia Commons – Domaine public (ANOM)

Ce chantier titanesque entraîne la mort d’un nombre considérable d’ouvriers, estimé entre 15 000 et 30 000, victimes de maladies, de malnutrition et de mauvais traitements. Ces drames montrent la face sombre de la colonisation, souvent occultée dans les discours officiels. Ils nourriront plus tard des révoltes et résistances.

Les missions religieuses et l’encadrement social

Comme en Afrique de l’Ouest, les missionnaires jouent un rôle central dans l’AEF. Ils fondent des écoles, des dispensaires et des églises, participant à l’encadrement des populations. Mais leur action s’inscrit dans un projet plus large d’assimilation coloniale. L’éducation vise moins à émanciper qu’à former des auxiliaires pour l’administration.

Des infrastructures au service de l’exportation

Les infrastructures construites en AEF n’ont pas pour but de relier les populations entre elles, mais d’acheminer les matières premières vers les ports d’exportation. Le chemin de fer Congo–Océan en est l’exemple le plus marquant. Cette logique économique place les colonies dans une dépendance totale vis-à-vis de la métropole, un héritage encore sensible comme tu pourras le retrouver dans héritage et mémoire.

Un système de domination contesté

Si l’AEF est présentée comme un espace de modernisation par les autorités françaises, elle est en réalité marquée par la violence et la contrainte. Les populations subissent des impôts injustes, des déplacements forcés et un encadrement autoritaire. Ce modèle d’exploitation coloniale brutale a nourri une profonde méfiance envers la France, que l’on retrouve encore aujourd’hui dans certaines relations franco-africaines. Des études disponibles sur Cairn permettent d’approfondir cette histoire souvent méconnue.

👉 Dans la partie suivante, nous aborderons les résistances et révoltes des populations africaines face à cette domination, une dimension essentielle pour comprendre la colonisation française.

🔥 Conséquences et résistances africaines

La colonisation en Afrique ne fut jamais un processus accepté passivement. Partout, des hommes et des femmes se sont dressés contre la domination française, parfois au prix de leur vie. Ces résistances prennent des formes diverses : guerres organisées, soulèvements locaux, refus de l’impôt ou de l’enrôlement forcé. Elles illustrent que l’expansion coloniale ne fut pas seulement une entreprise militaire et économique, mais aussi une histoire de luttes et de résistances.

Les résistances en Afrique du Nord

En Algérie, la lutte de l’émir Abdelkader (1832–1847) incarne la première grande révolte contre la présence française. Charismatique et stratège, il parvient à fédérer plusieurs tribus et impose à la France une guerre longue et coûteuse. Bien qu’il soit finalement vaincu, Abdelkader demeure une figure de résistance respectée, évoquée dans l’article sur les révoltes colonisées. Plus tard, d’autres insurrections, comme la révolte de Mokrani en 1871, rappellent la persistance d’un refus profond de la domination étrangère.

Samory Touré et l’Afrique de l’Ouest

Dans l’actuel Mali et en Guinée, Samory Touré construit un empire résistant face à l’avancée coloniale française. À la tête d’une armée disciplinée et organisée, il mène une guérilla efficace contre les troupes françaises dans les années 1880–1890. Son combat symbolise la volonté des peuples africains de préserver leur autonomie politique et culturelle. Ces luttes sont intimement liées aux dynamiques que l’on retrouve dans l’histoire générale de la colonisation française.

Les résistances en Afrique équatoriale

En Afrique centrale, plusieurs révoltes éclatent face au travail forcé et à la violence des compagnies concessionnaires. Des populations refusent de collecter le caoutchouc ou d’être enrôlées pour la construction du chemin de fer Congo–Océan. Ces résistances sont sévèrement réprimées, mais elles témoignent de l’opposition constante aux méthodes brutales de l’économie coloniale.

Les résistances au Maroc et en Tunisie

Au Maroc, des tribus berbères s’opposent à l’installation du protectorat en 1912. En Tunisie, des soulèvements éclatent dès l’instauration du protectorat en 1881. Ces résistances rappellent que la colonisation, présentée comme une mission de « modernisation », fut partout contestée.

La répression coloniale

Face à ces révoltes, la France réagit par une répression impitoyable : exécutions sommaires, villages incendiés, déportations massives. Les massacres perpétrés au début du XXᵉ siècle, puis plus tard à Madagascar en 1947, révèlent l’extrême violence de la domination coloniale. Pour approfondir ce sujet, les archives et études disponibles sur Persée constituent une ressource précieuse.

Conséquences sociales et culturelles

Les résistances coloniales ne se limitent pas au terrain militaire. Elles s’expriment aussi dans la préservation des langues locales, des traditions et des pratiques religieuses. Malgré l’imposition de la culture française, les sociétés africaines trouvent des moyens de préserver leur identité. Ces dynamiques contribuent à comprendre les débats contemporains autour de l’héritage et la mémoire de la colonisation.

Une histoire partagée de conflits et de luttes

Les résistances africaines rappellent que la colonisation ne fut pas un processus linéaire ni pacifique. Chaque avancée française fut contestée, chaque domination contestée par des révoltes, parfois locales, parfois régionales. Ces luttes font partie intégrante de l’histoire africaine et doivent être étudiées au même titre que les conquêtes. Elles montrent que la colonisation fut aussi une histoire de conflits, de souffrances, mais aussi de dignité et de courage.

👉 Dans la dernière partie, nous verrons quels héritages durables a laissés cette colonisation en Afrique, et pourquoi elle reste un sujet de mémoire brûlant aujourd’hui.

📜 Héritages et mémoires de la colonisation en Afrique

La colonisation en Afrique a laissé une empreinte profonde et durable, encore visible aujourd’hui dans les sociétés, les cultures et les relations politiques. Au-delà des conquêtes militaires et des structures administratives, elle a façonné des mémoires contrastées : certaines empreintes sont revendiquées comme des héritages culturels, d’autres sont vécues comme des blessures encore ouvertes.

La langue française et la francophonie

Parmi les héritages les plus visibles figure la langue française. Dans une grande partie de l’Afrique de l’Ouest et centrale, le français est devenu la langue officielle. Il sert à l’administration, à l’école et dans les relations internationales. Cet héritage linguistique contribue à l’existence de la francophonie, un espace culturel partagé. Mais ce legs est ambivalent : il permet des échanges internationaux, tout en ayant affaibli de nombreuses langues locales.

Les infrastructures et l’urbanisme

Les routes, chemins de fer et ports construits à l’époque coloniale constituent un autre héritage tangible. Des villes comme Dakar, Abidjan ou Brazzaville doivent une partie de leur urbanisme à la colonisation. Mais ces infrastructures étaient conçues avant tout pour relier les zones d’exploitation aux ports d’exportation, comme on l’a vu dans l’économie coloniale. Elles ont donc façonné des territoires inégalement développés, encore visibles aujourd’hui.

Les mémoires douloureuses

Les violences coloniales – répressions, massacres, travail forcé – ont laissé des mémoires douloureuses. Des épisodes comme la conquête de l’Algérie, les révoltes écrasées en Afrique de l’Ouest ou les milliers de morts du chemin de fer Congo–Océan sont encore présents dans les mémoires collectives. Ces souvenirs nourrissent des débats passionnés, que tu retrouveras plus largement dans l’article sur les révoltes colonisées.

Mémorial de l’esclavage à Gorée. 📸 Source : Wikimedia Commons – CC BY-SA 3.0

Les débats contemporains

En France comme en Afrique, l’héritage colonial suscite des débats intenses. Faut-il déboulonner certaines statues de colonisateurs ? Comment enseigner la colonisation à l’école ? Ces questions montrent que l’histoire coloniale n’appartient pas seulement au passé. Elle façonne encore les identités et les relations entre États. Ces débats rejoignent les analyses plus générales sur la colonisation française et son rôle dans l’histoire mondiale. Pour aller plus loin, on peut consulter les dossiers de l’UNESCO sur la mémoire et le patrimoine.

Les relations franco-africaines

Sur le plan politique et économique, l’héritage colonial se poursuit dans les relations franco-africaines. L’expression « Françafrique » est utilisée de manière critique pour désigner les réseaux d’influence (parfois officieux), l’ingérence politique et militaire de la France dans ses anciennes colonies, visant à maintenir ses intérêts après les indépendances. Cet héritage, complexe et controversé, est au cœur de l’héritage et mémoire de la colonisation.

Une mémoire encore en construction

L’histoire de la colonisation n’est pas figée : elle continue de s’écrire dans les débats, les musées, les commémorations et l’enseignement scolaire. Les mémoires africaines et françaises se croisent, parfois s’opposent, mais aussi s’enrichissent mutuellement. L’enjeu est de construire une mémoire partagée, capable de reconnaître à la fois les violences du passé et les héritages culturels communs. C’est tout le défi d’une approche apaisée de la colonisation.

👉 Dans la suite de l’article, nous résumerons les points essentiels à retenir avant de passer à la FAQ et au quiz.

🧠 À retenir

- La colonisation en Afrique commence dès le XVIIᵉ siècle par des comptoirs commerciaux comme Saint-Louis du Sénégal et Gorée.

- Au XIXᵉ siècle, la France passe de la traite et du commerce à une conquête territoriale brutale (Algérie, AOF, AEF).

- L’AOF et l’AEF structurent l’empire, mais au prix du travail forcé, d’inégalités et d’une domination politique totale.

- Les résistances africaines (Abdelkader, Samory Touré, révoltes locales) rappellent que la colonisation ne fut jamais acceptée sans luttes.

- L’héritage colonial reste visible : langue française, infrastructures, mais aussi mémoires douloureuses et débats contemporains.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur la colonisation en Afrique

Quand commence la colonisation française en Afrique ?

Dès le XVIIᵉ siècle avec la fondation de Saint-Louis du Sénégal (1659), mais la véritable conquête territoriale débute au XIXᵉ siècle.

Qu’est-ce que l’AOF et l’AEF ?

L’AOF (Afrique occidentale française) et l’AEF (Afrique équatoriale française) sont deux grandes fédérations de colonies françaises créées entre 1895 et 1910.

Comment les Africains ont-ils résisté à la colonisation ?

Par des luttes armées (Abdelkader, Samory Touré), des révoltes locales contre l’impôt ou le travail forcé, mais aussi par la préservation de leurs langues et traditions.

Quels sont les héritages de la colonisation en Afrique ?

La langue française, certaines infrastructures (routes, ports, chemins de fer), mais aussi des mémoires douloureuses liées aux violences coloniales.

Pourquoi la colonisation en Afrique reste-t-elle un sujet sensible ?

Parce qu’elle a laissé des blessures profondes (répressions, exploitation) et qu’elle influence encore aujourd’hui les relations entre la France et l’Afrique.