🎯 Pourquoi la colonisation en Asie est-elle un tournant majeur ?

La colonisation en Asie a profondément marqué l’histoire contemporaine. Contrairement à la colonisation en Afrique, où la conquête coloniale est souvent militaire et territoriale, l’Asie offre d’autres modèles : protectorat, commerce, alliances, et domination indirecte. Elle illustre la volonté de la France de rivaliser avec les grandes puissances européennes et d’affirmer son influence mondiale. Elle ne fut pas seulement une entreprise militaire : elle transforma l’économie, bouleversa les sociétés locales et engendra de puissants mouvements de résistance. Comprendre la colonisation en Asie, c’est donc saisir l’un des chapitres les plus complexes et les plus sensibles de la colonisation française.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🌏 Contexte et rivalités impériales

- 🇻🇳 L’Indochine française

- 🔧 Exploitation économique

- ✊ Résistances et nationalismes

- 🧭 Décolonisation et mémoires

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

Poursuivons ensemble ce voyage, du temps des conquêtes à celui des mémoires encore vives.

🌏 Contexte asiatique et rivalités impériales

La colonisation en Asie s’inscrit dans un contexte de rivalités impériales très intenses au XIXᵉ siècle. Depuis le XVIIᵉ siècle déjà, des Européens s’étaient implantés dans la région, mais l’Asie était structurée autour de grandes puissances locales (Empire ottoman, Chine des Qing, royaumes d’Asie du Sud-Est). Cependant, au XIXᵉ siècle, ces empires et royaumes traversaient souvent des crises internes et subissaient une pression croissante des puissances européennes, facilitant l’expansion coloniale. Pour la France, l’Asie représentait à la fois un enjeu stratégique, économique et culturel. Les missionnaires et explorateurs jouaient un rôle essentiel en ouvrant la voie, comme on l’a vu dans l’article consacré aux missionnaires et explorateurs.

La montée en puissance de l’Angleterre, déjà solidement implantée en Inde, poussait la France à affirmer sa présence dans d’autres zones. La rivalité franco-britannique fut une constante dans l’histoire coloniale, et la colonisation en Asie en est un exemple marquant. Les Britanniques contrôlaient déjà de vastes territoires, des routes maritimes et de grands ports, tandis que la France cherchait à se créer une zone d’influence en Indochine. La position géographique de ces territoires, à proximité de la Chine, renforçait encore leur importance.

Les motivations étaient multiples. Économiques d’abord : l’Asie offrait des produits rares et très demandés en Europe, comme le riz, le thé, les épices, et plus tard le caoutchouc. Stratégiques ensuite : disposer de bases navales en Asie permettait à la France de projeter sa puissance et de contrôler les routes maritimes. Culturelles enfin : la mission civilisatrice, très présente dans les discours de l’époque, justifiait l’expansion coloniale. Cette idéologie sera également visible dans l’économie coloniale imposée aux territoires conquis.

La colonisation en Asie fut aussi influencée par les évolutions scientifiques et techniques. Les progrès de la navigation à vapeur, de la cartographie et de la médecine tropicale facilitaient les expéditions. Les récits de voyage publiés en Europe renforçaient l’attrait du grand public pour ces territoires lointains. La littérature coloniale et les expositions universelles contribuaient à forger une vision exotique et parfois idéalisée de l’Asie. On retrouve ce phénomène dans d’autres contextes étudiés sur ce site, comme la colonisation en Afrique, où exploration et propagande allaient de pair.

Mais il ne faut pas croire que l’Asie était une terre « vide » attendant la colonisation. Au contraire, les sociétés locales disposaient d’une organisation politique et sociale solide. Les royaumes d’Annam et du Cambodge, par exemple, avaient déjà des traditions administratives très anciennes. La France a dû composer avec ces structures, parfois en s’appuyant sur certaines élites locales, parfois en les combattant directement. C’est ce jeu complexe d’alliances, de résistances et de négociations qui caractérise la colonisation en Asie.

Enfin, pour les partisans de la colonisation, l’expansion en Asie était présentée comme une occasion de restaurer le prestige impérial français, une forme de « revanche » symbolique après la perte des possessions indiennes au XVIIIᵉ siècle. La conquête de l’Indochine apparaissait comme une manière de réaffirmer la place de la France dans le concert des nations coloniales. La rivalité avec la Grande-Bretagne, mais aussi la concurrence avec les Pays-Bas en Indonésie, expliquent en grande partie la dynamique impériale française. C’est donc dans ce contexte d’ambitions, de rivalités et de compétitions mondiales qu’il faut situer le départ de la colonisation en Asie.

Pour approfondir, le site Persée propose de nombreux articles scientifiques sur les rivalités coloniales en Asie. Ces ressources permettent de mieux comprendre les logiques géopolitiques qui ont conduit la France à s’implanter durablement dans cette région.

🇻🇳 L’Indochine française : de la conquête à l’administration

Au cœur de la colonisation en Asie, l’Indochine occupe une place centrale. Elle réunit trois pays actuels : le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Sa conquête s’étale sur plusieurs décennies, entre les années 1850 et 1890. Tout commence avec l’intervention militaire française en Cochinchine, dans le sud du Vietnam, officiellement justifiée par la protection des missionnaires catholiques. La prise de Saïgon en 1859 marque le début de l’expansion coloniale française dans la région.

Prise de Saïgon le 18 février 1859, épisode fondateur de la conquête de la Cochinchine. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Peu à peu, la France impose son autorité sur l’Annam et le Tonkin, au nord du Vietnam. Les traités de Hué (1883 et 1884), imposés après des campagnes militaires difficiles, placent ces territoires sous protectorat français.

Signature du traité de Hué en 1883 : l’Annam et le Tonkin passent sous protectorat français. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Le Cambodge est intégré dès 1863, tandis que le Laos est conquis à la fin du siècle. En 1887, l’Indochine française est officiellement constituée comme fédération, regroupant la Cochinchine, l’Annam, le Tonkin et le Cambodge. Le Laos rejoindra la fédération en 1893. L’Indochine devient ainsi l’espace le plus vaste et le plus structuré de la présence française en Asie.

L’administration coloniale repose sur un gouverneur général. D’abord installé à Saïgon (1887-1902), il déplace ensuite la capitale politique de l’Indochine à Hanoï. Celui-ci dispose d’une autorité considérable et coordonne les gouverneurs locaux. Le modèle administratif reprend des éléments français, avec une centralisation forte, mais il s’adapte aussi aux réalités locales. Certaines élites vietnamiennes, cambodgiennes et laotiennes sont intégrées dans l’administration, jouant le rôle d’intermédiaires. Cette collaboration forcée ou intéressée permet au système colonial de fonctionner, mais elle nourrit aussi des tensions sociales.

La société coloniale est hiérarchisée. Au sommet, on retrouve les colons européens, souvent peu nombreux mais dotés de privilèges importants. Viennent ensuite les élites locales qui acceptent de collaborer, par opportunisme, par contrainte, ou parfois par conviction (croyance en une modernisation nécessaire via la tutelle française). À la base, les paysans et les ouvriers, majoritaires, subissent impôts, réquisitions et travail forcé. Ce modèle rappelle celui étudié dans l’économie coloniale en Afrique ou aux Antilles.

L’Indochine est également une vitrine pour la France. Des infrastructures modernes sont construites : routes, chemins de fer, ports. Saïgon et Hanoï deviennent des villes coloniales à l’architecture inspirée de Paris, avec leurs bâtiments administratifs, leurs écoles et leurs hôpitaux. Cette urbanisation sert autant à imposer le modèle français qu’à faciliter l’exploitation économique. Dans les campagnes, la situation est très différente : pauvreté, réquisitions et famines frappent les populations.

La colonisation en Asie en Indochine s’accompagne d’une forte volonté de diffusion culturelle. Les missionnaires chrétiens continuent d’évangéliser, tandis que les écoles coloniales transmettent la langue française et une vision du monde centrée sur l’Europe. Cette politique culturelle est ambivalente : elle ouvre la voie à une élite instruite capable de dialoguer avec la métropole, mais elle fournit aussi aux futurs nationalistes les outils intellectuels pour contester l’ordre colonial. On retrouve ce paradoxe dans l’héritage et mémoire de la colonisation, encore discuté aujourd’hui.

La domination française n’est pas sans résistance. Dès le départ, des révoltes éclatent contre l’occupation étrangère, souvent brutalement réprimées. Mais au-delà des combats, c’est tout un climat de méfiance et de rejet qui se développe dans les campagnes. La colonisation en Asie, loin d’être acceptée, se heurte donc à une opposition constante, parfois discrète, parfois ouverte.

À travers l’Indochine, la France cherche aussi à rivaliser avec l’Angleterre, solidement implantée en Inde et en Birmanie. L’Asie devient ainsi un immense échiquier géopolitique. Pour les stratèges français, contrôler l’Indochine, c’est avoir un pied en Chine et se rapprocher des routes commerciales du Pacifique. L’Indochine n’est donc pas seulement un territoire colonisé : elle est une pièce majeure dans la rivalité impériale mondiale.

Pour explorer cette histoire de manière plus visuelle, tu peux consulter la collection cartographique de Gallica, qui rassemble de nombreuses cartes de l’Indochine coloniale. Ces documents illustrent parfaitement les ambitions françaises et la manière dont elles se matérialisaient sur le terrain.

🔧 Exploitation économique et infrastructures

La colonisation en Asie, et particulièrement en Indochine, ne fut pas seulement une entreprise militaire et politique. Elle constitua surtout un projet économique destiné à enrichir la métropole. Dès la fin du XIXᵉ siècle, la France mit en place un modèle basé sur l’extraction de ressources et la mise en valeur de terres agricoles. Le caoutchouc, le riz et le charbon devinrent les piliers de cette exploitation. L’Indochine devint ainsi un espace indispensable pour alimenter l’économie française et ses industries en pleine expansion.

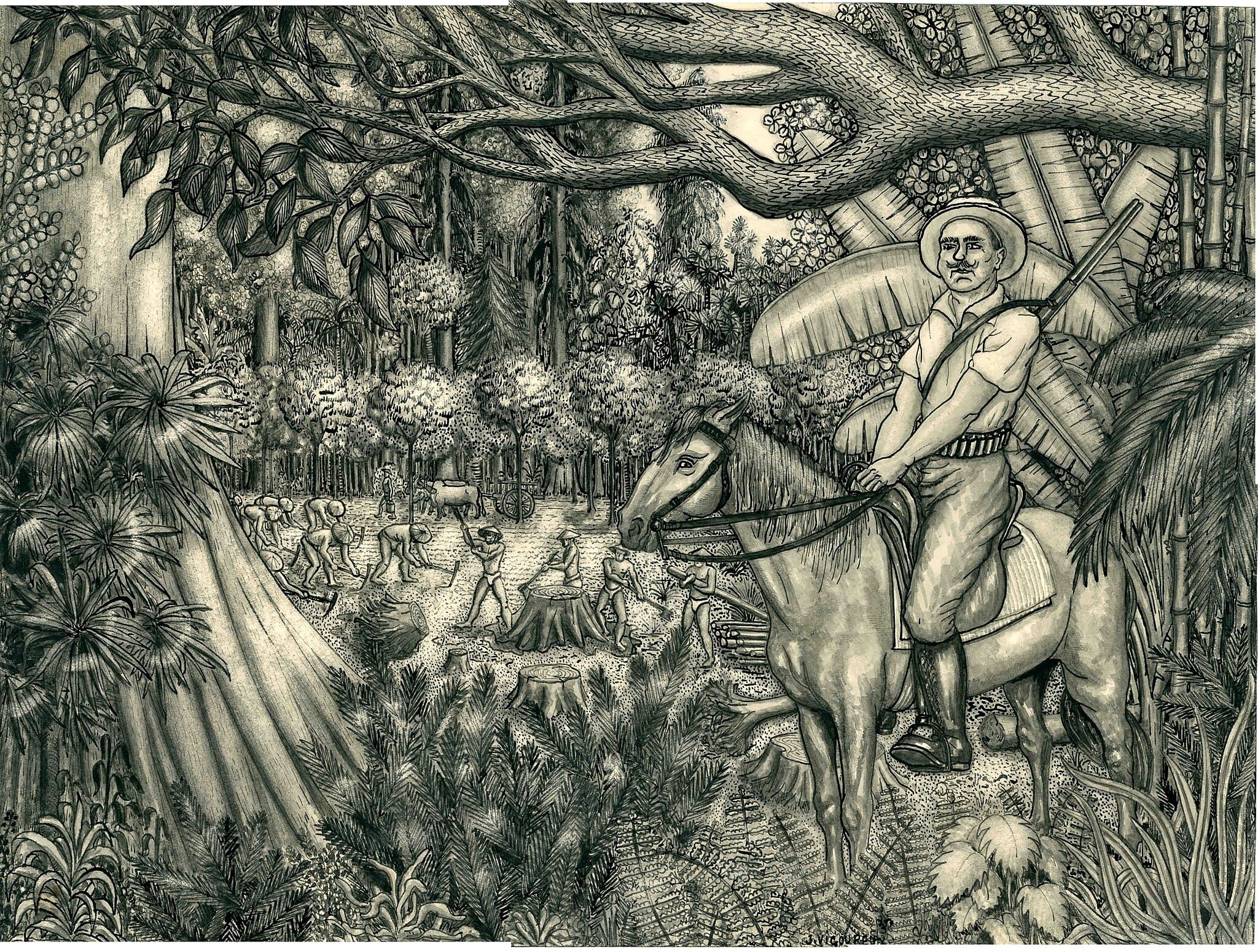

Les plantations de caoutchouc en Indochine illustrent l’exploitation économique intensive des colonies françaises. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY-SA

Les plantations de caoutchouc illustrent parfaitement ce système. Développées par de grandes compagnies coloniales comme Michelin, elles occupaient des milliers d’hectares. Le caoutchouc produit était exporté massivement vers l’Europe et contribuait à l’essor de l’industrie automobile. Pourtant, derrière ce succès économique se cachait une réalité sociale dramatique. Les paysans indochinois étaient soumis à la corvée (travail obligatoire pour les infrastructures publiques). Dans les plantations privées, le système de l’engagisme (travailleurs sous contrat), souvent recrutés brutalement, imposait des conditions extrêmement dures, s’apparentant souvent à du travail forcé de fait.

Le riz représentait une autre richesse majeure. Le delta du Mékong, fertile et irrigué, était mis au service de la production de masse destinée à l’exportation. Les paysans, qui cultivaient traditionnellement pour leur subsistance, furent progressivement intégrés dans un système d’exportation mondialisé. Cette transformation bouleversa les équilibres locaux et provoqua parfois des famines, car une partie des récoltes était massivement exportée, principalement vers d’autres marchés asiatiques (Chine, Japon).

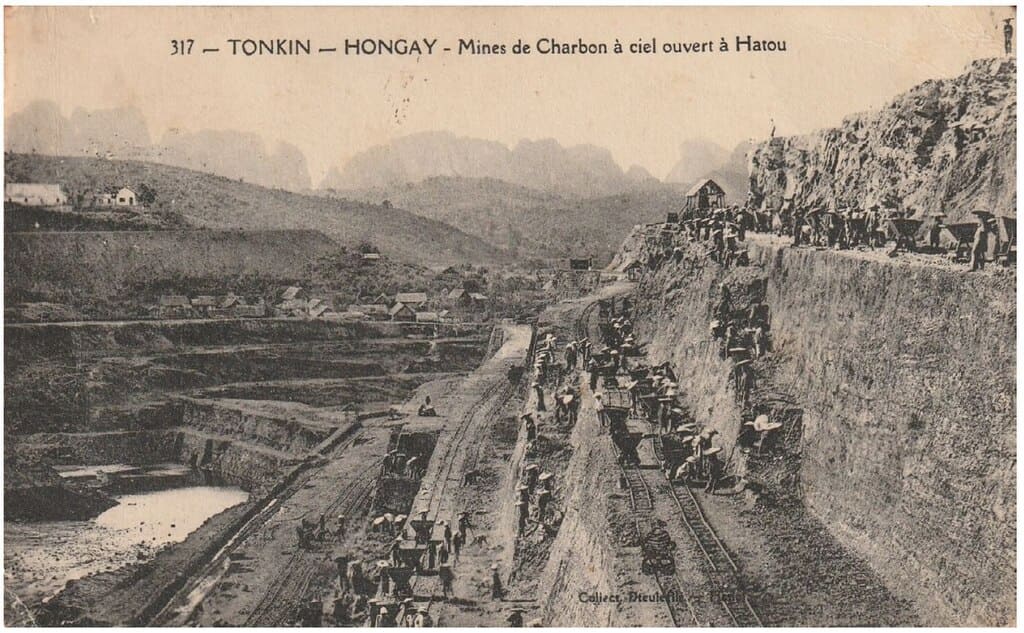

À côté de l’agriculture, les mines de charbon du Tonkin jouèrent un rôle stratégique.

Les mines de charbon du Tonkin constituaient une ressource stratégique pour la France coloniale. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Le charbon extrait servait non seulement aux industries locales mais surtout à alimenter la marine française et à soutenir les besoins énergétiques de la métropole. Les mineurs travaillaient dans des conditions éprouvantes, sans véritables protections, exposés aux accidents et aux maladies. Comme dans d’autres colonies, l’exploitation économique reposait donc sur une main-d’œuvre abondante, bon marché et contrôlée par le pouvoir colonial.

Pour acheminer ces richesses, la France investit massivement dans les infrastructures. Des routes furent tracées à travers les montagnes, des chemins de fer reliaient Saïgon à Hanoï, et des ports modernes furent construits pour faciliter le commerce. Ces infrastructures, présentées à l’époque comme un « cadeau de la civilisation », servaient en réalité les intérêts économiques de la métropole. Elles permettaient d’exporter plus vite les produits indochinois et d’importer les biens manufacturés européens.

L’urbanisme colonial participa également à cette logique. Saïgon fut surnommée la « perle de l’Extrême-Orient » en raison de ses larges avenues, de ses bâtiments administratifs et de son réseau électrique. Mais cette modernité ne concernait qu’une minorité : les colons et les élites locales associées au pouvoir. Dans les campagnes, les villages manquaient encore d’écoles, d’hôpitaux et de routes carrossables. L’inégalité d’accès aux infrastructures renforçait donc le clivage entre dominants et dominés.

La fiscalité coloniale permit de financer ce système. Les paysans indochinois devaient s’acquitter de lourds impôts, généralement exigés en argent. Cela les forçait à entrer dans l’économie de marché pour se procurer les piastres nécessaires, accentuant leur vulnérabilité. Ils payaient également des taxes sur le sel, l’alcool ou l’opium, produits contrôlés par des monopoles d’État. Ces taxes représentaient une part considérable de leurs revenus et accentuaient leur dépendance vis-à-vis du pouvoir colonial. Ce modèle rappelle ce que l’on observe dans les autres territoires étudiés, notamment lors des révoltes colonisées déclenchées par la pression fiscale.

La colonisation en Asie fut donc une machine économique parfaitement organisée, mais extrêmement injuste. Les profits étaient rapatriés vers la France, tandis que la majorité de la population locale ne bénéficiait que marginalement des infrastructures mises en place. Cette logique d’exploitation nourrissait le ressentiment et préparait le terrain aux mouvements de résistance et aux luttes nationalistes du XXᵉ siècle.

Pour visualiser ces transformations, le site Gallica de la BNF conserve de nombreuses cartes et photographies des plantations, mines et chemins de fer en Indochine. Ces archives montrent comment l’espace fut modelé au service de l’économie coloniale.

✊ Résistances et nationalismes

La colonisation en Asie suscita très vite des contestations. Dès les premières conquêtes, des villages refusèrent de payer l’impôt ou de fournir la main-d’œuvre exigée. Ces révoltes locales, parfois limitées, traduisaient un rejet profond de la domination étrangère. Même si elles étaient souvent écrasées, elles montraient que la colonisation n’était jamais totalement acceptée par les populations.

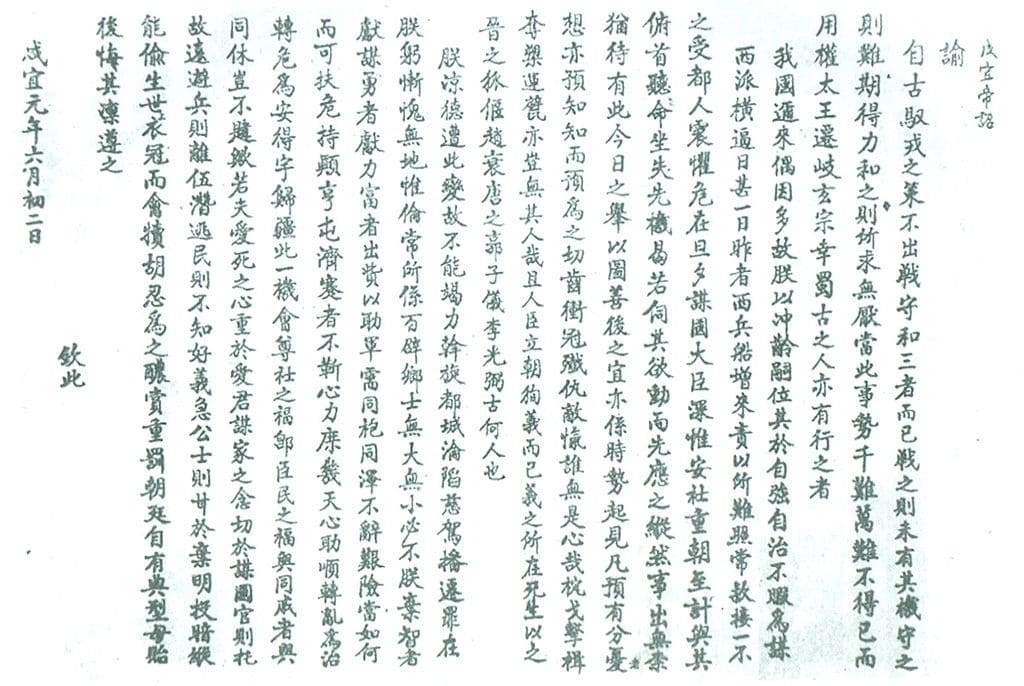

Au Vietnam, un premier grand mouvement de résistance prit la forme du Cần Vương, lancé en 1885.

Un premier grand mouvement de résistance prit la forme du Cần Vương, lancé en 1885.

Son objectif était de « sauver le roi » et de défendre l’empereur Hàm Nghi face aux Français. Ce mouvement, mêlant noblesse, lettrés et paysans, illustre bien la première phase des résistances, encore attachée aux structures monarchiques traditionnelles. Malgré son échec, il marqua durablement les mémoires et inspira d’autres luttes.

La colonisation en Asie fit aussi émerger de nouvelles formes de résistance, plus modernes. Au début du XXᵉ siècle, des intellectuels formés dans les écoles coloniales prirent conscience des contradictions du système. En apprenant le français, en lisant les auteurs européens, ils comprirent que les valeurs de liberté et d’égalité proclamées en Europe n’étaient pas appliquées dans les colonies. Ce décalage nourrissait une critique intellectuelle de la domination française.

Hô Chi Minh, figure emblématique de la lutte anticoloniale, incarne cette évolution. Formé en partie à l’étranger, il s’appuya sur les réseaux communistes et nationalistes pour construire un projet de libération du Vietnam. Sa stratégie associait organisation politique, propagande et lutte armée. Loin d’être isolée, elle s’inscrivait dans une dynamique internationale, en lien avec d’autres mouvements anticoloniaux. On retrouve un phénomène similaire dans les révoltes colonisées d’Afrique ou du Maghreb.

La répression fut particulièrement violente. Les autorités coloniales déployaient l’armée pour écraser les soulèvements. Arrestations, exécutions et déportations visaient à briser toute tentative de contestation. Pourtant, chaque répression renforçait paradoxalement le sentiment national et l’envie d’indépendance. Dans ce contexte, la colonisation en Asie se transforma progressivement en véritable guerre d’usure entre colons et colonisés.

Le rôle des élites fut essentiel. Les lettrés vietnamiens, en particulier, jouèrent un rôle de passeurs entre la culture traditionnelle et les idées modernes venues d’Europe. Ils traduisirent des textes, diffusèrent des journaux clandestins et organisèrent des associations. Ces réseaux intellectuels contribuèrent à former une conscience nationale, capable de dépasser les simples révoltes locales.

Les paysans, eux, restaient au cœur de la contestation. Exploités dans les plantations, accablés par les impôts, ils représentaient la base sociale des mouvements de résistance. Les révoltes paysannes, souvent brutales, traduisaient la colère face à l’injustice économique. Ce lien entre exploitation et contestation renvoie directement à l’économie coloniale, moteur et en même temps point faible du système impérial.

À partir des années 1930, la crise économique mondiale accentua les tensions. La chute des prix du riz et du caoutchouc fragilisa des millions de familles. Cette situation offrit un terrain favorable aux mouvements révolutionnaires. Des grèves ouvrières éclatèrent dans les mines et les plantations. Des syndicats clandestins se formèrent, souvent influencés par les idées communistes. Ces résistances sociales se combinaient aux résistances politiques, rendant la domination française de plus en plus instable.

La Seconde Guerre mondiale marqua une étape décisive. L’occupation japonaise fragilisa l’autorité française en Indochine. Pour beaucoup de Vietnamiens, le pouvoir colonial perdit définitivement sa légitimité. Le Viêt Minh, organisation nationaliste et communiste fondée par Hô Chi Minh, devint un acteur central. Ses combattants organisèrent la guérilla, gagnant progressivement du terrain face aux troupes coloniales.

Ces résistances et nationalismes montrent que la colonisation en Asie fut constamment contestée. Loin d’être un processus linéaire et pacifique, elle donna naissance à des affrontements violents, à des guerres et à des transformations profondes des sociétés locales. Ces luttes annonçaient déjà la grande vague des décolonisations du milieu du XXᵉ siècle.

Pour approfondir cette thématique, tu peux consulter le site de la revue Outre-Mers, qui publie de nombreux articles sur les résistances et les nationalismes en Indochine. Ces études mettent en lumière la complexité des luttes coloniales et leur dimension internationale.

🧭 Décolonisation et mémoires

La Seconde Guerre mondiale bouleversa l’équilibre colonial. Dès 1940, la présence japonaise fragilisa l’autorité française, malgré une période de coexistence contrainte. Le 9 mars 1945, les troupes japonaises renversèrent violemment l’administration coloniale lors d’un coup de force (arrestations, massacres). Le pouvoir colonial perdit alors toute légitimité. Pour de nombreux Vietnamiens, Cambodgiens et Laotiens, ce fut le moment où la domination française apparut définitivement contestable. La colonisation en Asie entra dans une nouvelle phase, marquée par les luttes d’indépendance.

Au Vietnam, le Viêt Minh, fondé par Hô Chi Minh en 1941, devint le principal acteur de la résistance. Profitant du vide politique créé par la capitulation soudaine du Japon, il proclama l’indépendance du Vietnam le 2 septembre 1945 à Hanoï. La France refusa cette déclaration et tenta de rétablir son autorité. Cette décision déclencha la guerre d’Indochine, conflit long et coûteux qui dura jusqu’en 1954.

La guerre d’Indochine fut marquée par une guérilla intense et une mobilisation populaire sans précédent. Les troupes françaises, malgré leur supériorité technique, peinaient à contrôler les campagnes. Les combats usèrent l’armée coloniale et provoquèrent un coût humain et financier énorme. La bataille décisive de Điện Biên Phủ, en mai 1954, scella le sort de la présence française.

La défaite française à Điện Biên Phủ en 1954 met fin à la guerre d’Indochine et à la présence coloniale française dans la péninsule 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

La défaite entraîna la signature des accords de Genève, qui consacrèrent l’indépendance du Vietnam, du Cambodge et du Laos.

Cette décolonisation fut à la fois une victoire pour les mouvements nationalistes et un traumatisme pour la France. Elle marqua la fin de son rêve asiatique et souligna les limites de son empire. Dans l’histoire coloniale française, l’Indochine occupe une place particulière, comparable par son intensité à la guerre d’Algérie. La mémoire coloniale de cette région reste aujourd’hui encore vive et parfois conflictuelle.

La mémoire de la colonisation en Asie se décline de plusieurs manières. En France, elle est présente dans les témoignages d’anciens soldats, dans les récits de rapatriés, mais aussi dans les débats historiographiques. En Asie, elle s’exprime dans les commémorations nationales, les monuments dédiés aux résistants et les musées de l’indépendance. Ces mémoires croisées montrent combien l’expérience coloniale a marqué durablement les sociétés.

Dans les programmes scolaires français, la colonisation de l’Indochine est étudiée comme un exemple emblématique de domination et de résistance. Cette présence dans les manuels rappelle combien il est essentiel de comprendre cette histoire pour analyser les tensions contemporaines. Elle rejoint d’ailleurs les autres thématiques étudiées sur ce blog, comme la colonisation en Afrique, qui suscite elle aussi de vifs débats mémoriels.

La mémoire est également portée par des lieux emblématiques. Au Vietnam, le musée de Hanoï retrace les grandes étapes de la lutte pour l’indépendance. À Điện Biên Phủ, un site commémoratif rappelle la victoire décisive sur l’armée française. En France, certaines rues portent encore les noms de batailles indochinoises, mais ces références font débat. La question de savoir comment représenter et transmettre cette mémoire reste ouverte et souvent polémique.

Enfin, la décolonisation en Asie a eu des conséquences géopolitiques majeures. La guerre du Vietnam, qui suivit l’indépendance, s’inscrivit dans le contexte de la guerre froide et divisa le monde en deux camps. La colonisation en Asie ne fut donc pas seulement une histoire locale : elle influença durablement l’équilibre international. L’Indochine devint un symbole de la lutte des peuples colonisés contre les empires européens.

La colonisation en Asie, de la conquête à la décolonisation, illustre la complexité de l’histoire coloniale. Elle montre comment un empire peut imposer son autorité par la force, mais aussi comment cette domination engendre tôt ou tard des résistances capables de la renverser. Comprendre cette trajectoire, c’est saisir pourquoi l’Asie demeure aujourd’hui un espace marqué par les mémoires coloniales et les héritages d’un passé conflictuel.

Pour approfondir ces mémoires croisées, le site de France Culture propose plusieurs émissions consacrées à l’Indochine coloniale et à ses héritages. Ces ressources aident à mieux comprendre la complexité d’une mémoire encore vive, des deux côtés de la mer de Chine.

🧠 À retenir

- La colonisation en Asie s’inscrit dans un contexte de rivalités impériales entre la France, l’Angleterre et d’autres puissances européennes.

- L’Indochine (Vietnam, Cambodge, Laos) devint le cœur de l’empire français en Asie à partir de 1887, administrée depuis Hanoï par un gouverneur général.

- L’exploitation économique reposait sur le riz, le caoutchouc et le charbon, exportés massivement vers la métropole, au prix du travail forcé et d’impôts lourds.

- Les résistances prirent des formes variées : révoltes paysannes, mouvements monarchistes comme le Cần Vương, puis nationalismes modernes incarnés par Hô Chi Minh.

- La guerre d’Indochine (1946-1954) marqua la fin de la présence française en Asie, avec la défaite de Điện Biên Phủ et les accords de Genève.

- Les mémoires de cette colonisation restent vives, en France comme en Asie, et nourrissent encore débats, recherches et commémorations.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur la colonisation en Asie

Quand débute réellement la colonisation en Asie par la France ?

Elle commence dans les années 1850 avec l’expédition de Cochinchine. La prise de Saïgon en 1859 marque le point de départ d’une conquête progressive qui aboutit à la création de l’Indochine française en 1887.

Pourquoi l’Indochine est-elle devenue si importante dans la colonisation en Asie ?

L’Indochine offrait des ressources précieuses (riz, caoutchouc, charbon) et une position géographique stratégique, proche de la Chine. Elle fut considérée comme la « perle » de l’empire colonial français en Asie.

Quelles formes de résistances ont émergé contre la colonisation en Asie ?

Les résistances furent multiples : révoltes paysannes contre les impôts et le travail forcé, mouvements monarchistes comme le Cần Vương, et nationalismes modernes incarnés par des figures telles que Hô Chi Minh.

Comment s’est terminée la colonisation en Asie ?

Elle s’est achevée après la guerre d’Indochine (1946-1954). La défaite française à Điện Biên Phủ obligea la signature des accords de Genève, qui reconnurent l’indépendance du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

Quels héritages la colonisation en Asie a-t-elle laissés aujourd’hui ?

Elle a laissé des infrastructures (routes, villes modernisées), une présence de la langue française, mais aussi des mémoires douloureuses liées aux guerres et aux répressions. Ces héritages nourrissent encore débats et recherches.