🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- Contexte européen 1871-1914

- Système d’alliances

- Crises avant 1914

- Sarajevo et juillet 1914

- Mobilisations et plans

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

🎯 Pourquoi comprendre les causes de 1914 ?

Les causes de la Première Guerre mondiale ne se limitent pas à l’attentat de Sarajevo. Elles s’enracinent dans quarante ans de rivalités, d’alliances concurrentes et de crises diplomatiques. Comprendre ces engrenages, c’est expliquer comment une Europe prospère et connectée a basculé, en quelques semaines, vers un conflit mondial. Cette approche évite les idées simples et met en lumière des choix politiques très concrets.

D’abord, la montée en puissance du IIᵉ Reich après 1871 bouleverse l’équilibre européen. L’Allemagne devient un géant industriel et militaire, ce qui inquiète la France et le Royaume-Uni. Ensuite, la vague de nationalismes exacerbe les tensions : chaque nation veut sa place, ses frontières, son prestige. Enfin, la compétition coloniale avive les rivalités économiques et symboliques, du Maroc aux Balkans.

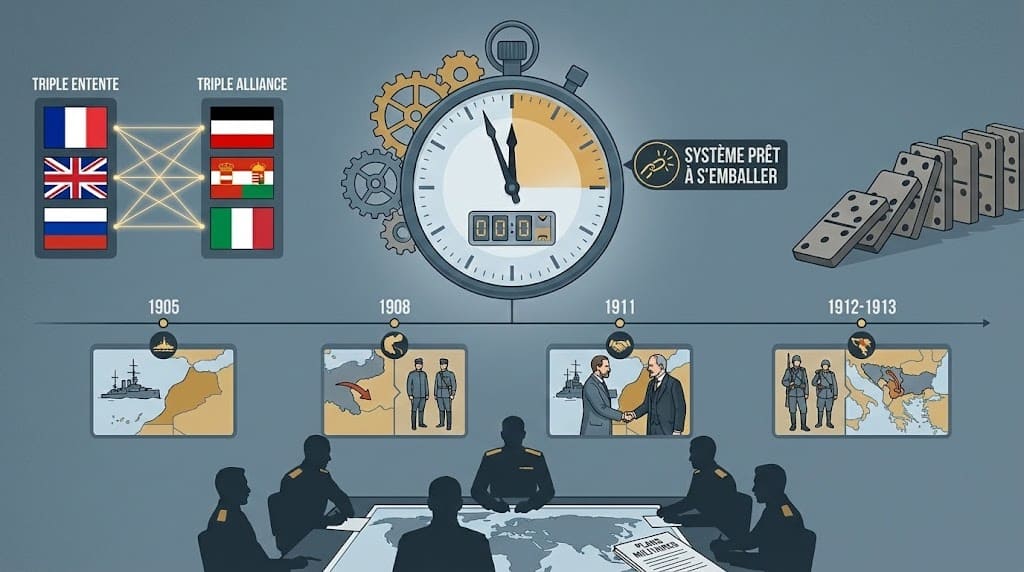

Le système d’alliances rigidifie tout. La Triple Alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie) s’oppose à la Triple Entente (France, Russie, Royaume-Uni). Sur le papier, ces accords sont défensifs. En réalité, ils créent un jeu de dominos : une crise locale peut entraîner, par engagements croisés, une conflagration générale. Les états-majors élaborent des plans minutés qui valorisent la vitesse sur la négociation.

Au quotidien, les sociétés européennes vivent une paix armée. Les budgets militaires augmentent, la conscription s’étend et l’armement bénéficie des innovations nées de la Révolution industrielle. Télégraphes, chemins de fer et production d’obus permettent d’imaginer une guerre courte. C’est un mythe dangereux, entretenu par une presse souvent belliciste et des opinions publiques partagées entre nationalisme, courants pacifistes et, finalement, résignation face à une guerre jugée inévitable.

Avant 1914, les crises jouent le rôle de répétitions générales. Au Maroc (1905, 1911), Berlin teste la solidité de l’Entente cordiale : Paris tient, Londres soutient. Dans les Balkans (1912-1913), les guerres redessinent les frontières et renforcent les passions nationales. Chaque épisode nourrit le ressentiment et enferme davantage les dirigeants dans la logique des blocs.

Lorsque survient l’attentat de Sarajevo (28 juin 1914), les mécanismes sont déjà en place. L’ultimatum austro-hongrois à la Serbie, soutenu par l’Allemagne, enclenche des mobilisations en chaîne. La Russie se prépare, l’Allemagne déclare la guerre, la France suit, et la violation de la neutralité belge entraîne l’entrée du Royaume-Uni. En quelques jours, les grandes puissances européennes se retrouvent engagées dans un conflit généralisé.

Pour replacer ces événements dans le temps long, il faut aussi regarder la compétition impériale et ses conséquences économiques. La colonisation a créé des frictions durables entre puissances européennes, tout en alimentant des ambitions politiques. Ces tensions jouent un rôle d’arrière-plan, souvent sous-estimé dans le récit scolaire.

Enfin, un mot sur la responsabilité des acteurs. Les dirigeants ne souhaitaient pas tous une guerre générale, mais beaucoup ont pris le risque calculé qu’elle éclate, pensant pouvoir atteindre leurs objectifs via un conflit rapide ou localisé. Les plans militaires privilégient l’offensive et réduisent la marge de manœuvre diplomatique. La crise de juillet 1914 illustre ce verrouillage : chaque heure compte, chaque train lancé emporte un peu plus la possibilité d’un compromis.

Dans les parties suivantes, tu verras comment ces éléments se combinent : du contexte européen aux alliances, des crises de la Belle Époque à Sarajevo, puis à la logique des mobilisations. Le but est simple : comprendre pourquoi 1914 n’est pas un accident isolé, mais l’aboutissement d’un système devenu incontrôlable.

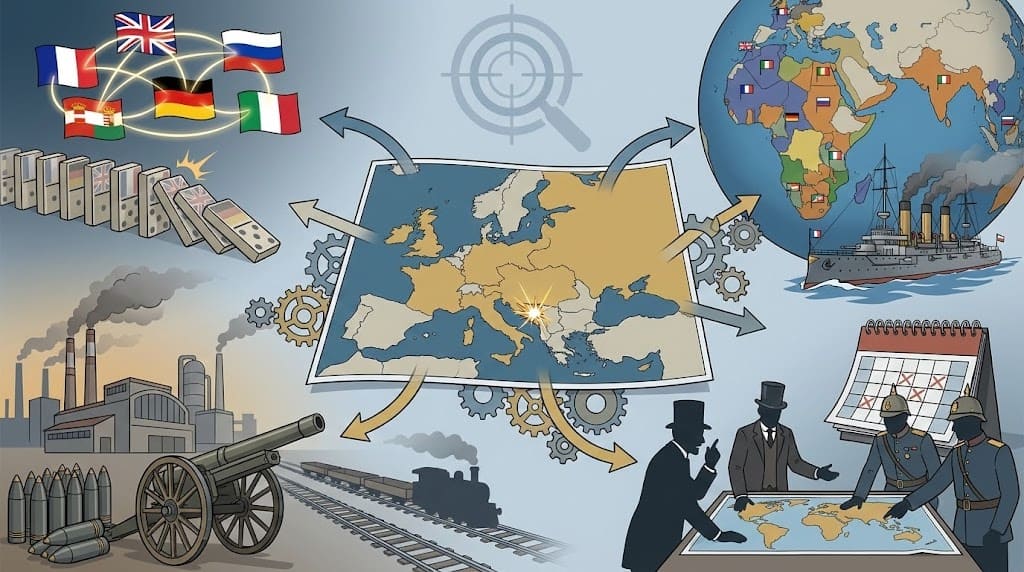

Comprendre l’engrenage : au-delà de l’étincelle de Sarajevo (sur la carte), ce schéma résume les tensions majeures qui ont conduit à la guerre : le jeu des alliances, la course aux armements, les rivalités coloniales et la planification militaire. 📸 image générée pour reviserhistoire.fr

🇩🇪 L’Allemagne après 1871 : puissance neuve et inquiétudes

Proclamé à Versailles, le IIᵉ Reich accélère son industrialisation (charbon, acier, chimie) et modernise son armée. Cette ascension nourrit la fierté nationale et une volonté de « place au soleil ». Elle ravive aussi les peurs de ses voisins. Dans les faits, cette montée en puissance compte parmi les causes de la Première Guerre mondiale : elle déséquilibre l’Europe et suscite des rapprochements diplomatiques défensifs, que Berlin perçoit (et dénonce) comme une politique d’encerclement.

🇫🇷 La France : revanche, diplomatie et modernisation

La perte de l’Alsace-Lorraine pèse sur la vie politique. Paris modernise ses forces et engage une diplomatie patiente pour sortir de l’isolement. L’alliance franco-russe (1892) puis l’Entente cordiale (1904) sécurisent l’Est et l’Ouest. En parallèle, l’économie se transforme dans le sillage de la Révolution industrielle, qui alimente la puissance mais aussi la compétition européenne.

🇬🇧 Le Royaume-Uni : de l’isolement à l’équilibre continental

Longtemps, Londres se contente d’une supériorité maritime mondiale. L’essor de la flotte allemande change la donne. Pour préserver l’équilibre européen, le Royaume-Uni se rapproche de Paris (1904) puis de Saint-Pétersbourg (1907). Ce réalignement dessine un axe anti-hégémonique, autre pièce du mécanisme qui mènera, indirectement, aux causes de la Première Guerre mondiale.

🇷🇺 La Russie : ambitions balkaniques et fragilités internes

La Russie pèse par sa démographie et son espace, mais elle reste inégalement modernisée. La défaite contre le Japon (1905) et les troubles intérieurs fragilisent le régime. Pourtant, la volonté de maintenir son statut de grande puissance et son influence dans les Balkans, appuyée par le courant panslaviste, pousse Saint-Pétersbourg à soutenir la Serbie face à l’Autriche-Hongrie. Ce choix rend probable un enchaînement d’alliances en cas de crise.

🇦🇹🇭 Autriche-Hongrie : un empire multiethnique sous tension

L’Empire austro-hongrois agrège des peuples aux aspirations différentes. Dans les Balkans, l’irrédentisme serbe et les nationalismes concurrents fragilisent l’autorité de Vienne. L’idée d’« en finir » avec l’agitation venue de Belgrade gagne du terrain. Cette pression périphérique prépare la scène sur laquelle se joueront Sarajevo et la crise de juillet 1914.

🇮🇹 L’Italie : alliée incertaine, ambitions contrariées

Ralliée à la Triple Alliance, l’Italie regarde aussi vers la Méditerranée et l’Adriatique. Ses intérêts entrent parfois en friction avec ceux de Vienne. Cette ambiguïté stratégique pèsera en 1914-1915. Elle illustre la fragilité des blocs, souvent présentés comme monolithiques mais parcourus de rivalités.

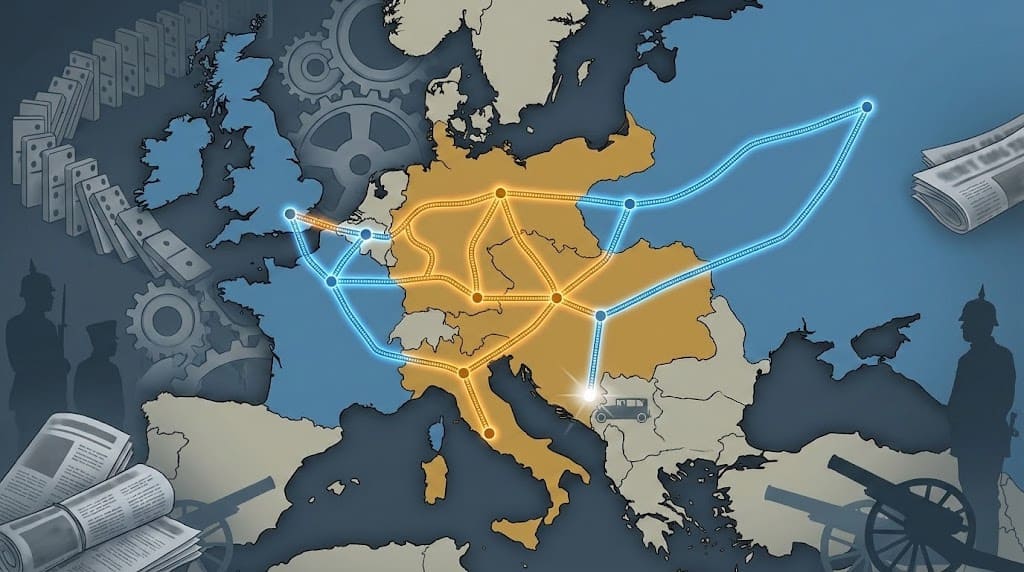

L’Europe à la veille de la guerre : un continent divisé en deux blocs d’alliances rigides, où les plans militaires basés sur la vitesse (le transport ferroviaire) créent un engrenage diplomatique et militaire difficile à arrêter une fois enclenché.📸 image générée pour reviserhistoire.fr

🌍 Impérialismes et rivalités économiques

La compétition coloniale ajoute une couche de tensions. En Afrique et en Asie, les puissances s’affrontent pour des ports, des marchés et du prestige. Pour approfondir cet arrière-plan, vois Colonisation en Afrique et Colonisation en Asie. Ces rivalités, bien que périphériques au continent, structurent les perceptions et nourrissent plusieurs causes de la Première Guerre mondiale.

🛠️ Paix armée et course aux armements

Budgets militaires en hausse, conscription élargie, stocks d’obus, réseaux ferroviaires : tout indique une préparation à la guerre. Les innovations de la Révolution industrielle rendent crédible l’illusion d’un conflit bref et décisif. En réalité, elles permettront une guerre longue et industrielle.

📰 Opinion publique, nationalismes et culture de guerre

La presse populaire enflamme les imaginaires. Le pangermanisme, le panslavisme, mais aussi des nationalismes français, britanniques, italiens, irriguent les débats. On glorifie l’offensive, l’honneur, la revanche. Cette culture politique réduit l’espace de compromis. Elle figure parmi les causes profondes qui conduisent à 1914.

🧭 Plans militaires et contraintes géographiques

La géographie enferme les états-majors dans des schémas binaires. Le plan Schlieffen vise à gagner une guerre sur deux fronts en la séquençant : écraser rapidement la France en passant par la Belgique, puis se retourner contre la Russie. Le plan XVII prévoit des offensives en Alsace-Lorraine. Ces choix privilégient la vitesse, renforçant l’idée que l’hésitation équivaut à perdre. Le temps diplomatique se rétrécit.

🔁 Alliances : défensives sur le papier, rigides en pratique

Les textes parlent d’assistance défensive, mais la logique des blocs rigidifie les calculs. Chacun compte sur ses partenaires ; chacun craint d’être abandonné. Dans une crise, l’inaction d’un allié peut coûter plus cher qu’une entrée en guerre. Ce biais structurel explique pourquoi l’attentat de Sarajevo débouche si vite sur un conflit général.

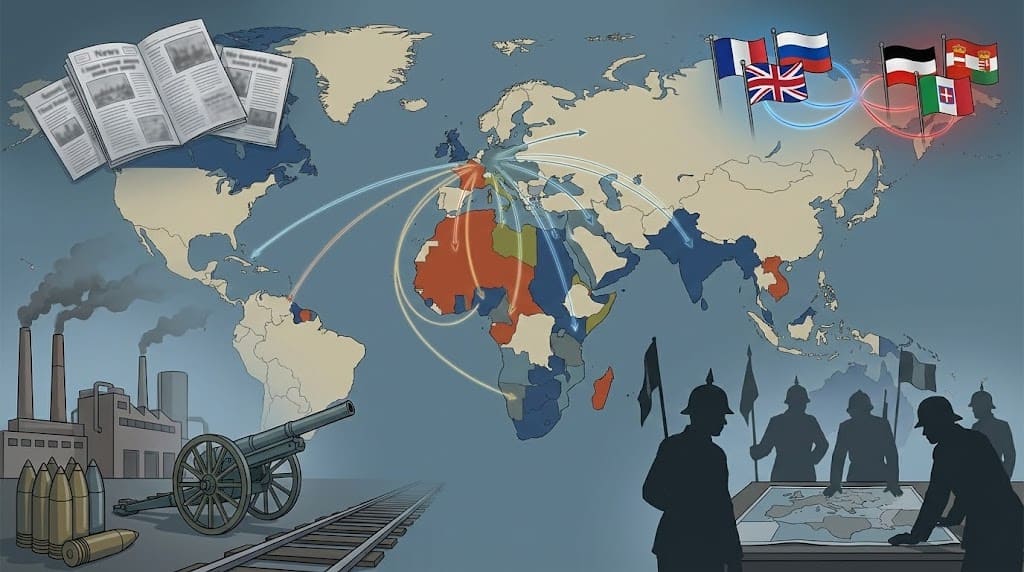

Une compétition à l’échelle mondiale : les rivalités économiques et coloniales entre les grandes puissances européennes (notamment en Afrique et en Asie) nourrissent une « paix armée », soutenue par l’industrie de l’armement et une presse nationaliste. 📸 image générée pour reviserhistoire.fr

🧩 Ce que prépare 1871-1914

Au total, l’Europe vit une modernisation accélérée, mais sous tension. Puissances en ascension, impérialismes concurrents, nationalismes exacerbés, plans militaires rigides : les éléments s’imbriquent. Les causes de la Première Guerre mondiale ne sont pas un fait unique, mais un système prêt à s’emballer au premier choc.

🤝 Deux blocs qui se font face

Au tournant du siècle, deux ensembles se cristallisent. La Triple Alliance réunit l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie. La Triple Entente rapproche la France, la Russie et le Royaume-Uni via une série d’accords bilatéraux. Ce n’est pas une alliance formelle unique : si l’alliance franco-russe est contraignante, les engagements britanniques restent plus souples. Cependant, ils rigidifient la diplomatie et transforment toute crise locale en enjeu de crédibilité pour l’ensemble du camp. C’est l’une des causes de la Première Guerre mondiale les plus structurelles.

📜 Des traités défensifs, des effets offensifs

Les textes parlent d’assistance si un allié est attaqué. Pourtant, chacun redoute d’être abandonné ou entraîné. Dès lors, les dirigeants sur-réagissent pour prouver leur fiabilité. Ainsi, aider un partenaire devient un impératif politique, même quand l’intérêt national est ambigu. Ce réflexe de « chaîne » explique l’emballement de l’été 1914.

🇮🇹 L’Italie, allié incertain

Officiellement liée à Berlin et Vienne, l’Italie a pourtant des différends avec l’Autriche-Hongrie dans l’Adriatique. Par prudence, Rome ménage aussi Paris et Londres. En août 1914, l’Italie déclare sa neutralité, jugeant ses alliés agresseurs. Cette défection révèle la fragilité des blocs présumés monolithiques. Ensuite, l’Italie basculera vers l’Entente, révélant la fragilité des blocs présumés monolithiques.

🧭 Alliances et plans militaires : un engrenage

Les accords n’existent pas en vase clos. En réalité, ils s’imbriquent avec des plans minutés : Schlieffen côté allemand, plan XVII côté français. Donc, dès qu’une mobilisation s’enclenche, la logique de vitesse s’impose. Cela laisse très peu d’espace à la médiation. À terme, cet enchaînement conduira à la guerre de positions et à la vie des poilus sur le front occidental.

🌍 Crises-tests avant 1914

Plusieurs crises servent de répétitions générales. Au Maroc (1905, 1911), Berlin teste la solidité de l’Entente cordiale : Paris tient, Londres suit. Dans les Balkans (annexion de la Bosnie en 1908, guerres de 1912-1913), Vienne et Saint-Pétersbourg s’opposent par peuples interposés. Ainsi, chaque camp vérifie que l’autre ne cèdera pas. La leçon apprise est dangereuse : l’adversaire reculera seulement sous pression accrue.

⚓ Rivalité navale et verrou britannique

La flotte allemande défie la Royal Navy. En réponse, Londres quitte son « splendide isolement » et scelle des accords avec Paris (1904) puis avec la Russie (1907). Par conséquent, l’Allemagne perçoit un encerclement stratégique. Ce sentiment nourrit une recherche de « solution rapide » à l’Ouest, avec toutes les conséquences que l’on sait pour 1914.

🔗 Effet domino : solidarité et piège

Dans un système d’alliances, l’inaction peut coûter plus cher que l’action. Dès qu’un partenaire bouge, ses alliés craignent de perdre la face. Alors, ils s’alignent. Ainsi, l’ultimatum de Vienne à Belgrade entraîne la mobilisation russe, puis les déclarations de guerre allemandes, puis l’entrée en guerre française et britannique. L’effet domino est total.

🛰️ Informations, rumeurs et malentendus

Les télégrammes et attachés militaires diffusent des signaux parfois contradictoires. Or, dans un contexte de méfiance, chaque rumeur est interprétée au pire. Les états-majors privilégient l’offensive « par précaution ». Ce biais cognitif, combiné aux alliances, accélère l’engrenage. En somme, la diplomatie se retrouve subordonnée au calendrier ferroviaire.

🎯 Conséquences stratégiques

La solidité apparente des blocs empêche la désescalade. Ensuite, l’échec des offensives initiales débouche sur l’enlisement, puis sur des pertes massives. Cette dynamique conduira à des crises internes, dont les mutineries de 1917. Elle explique aussi l’ampleur des combats, comme lors de la bataille de la Somme.

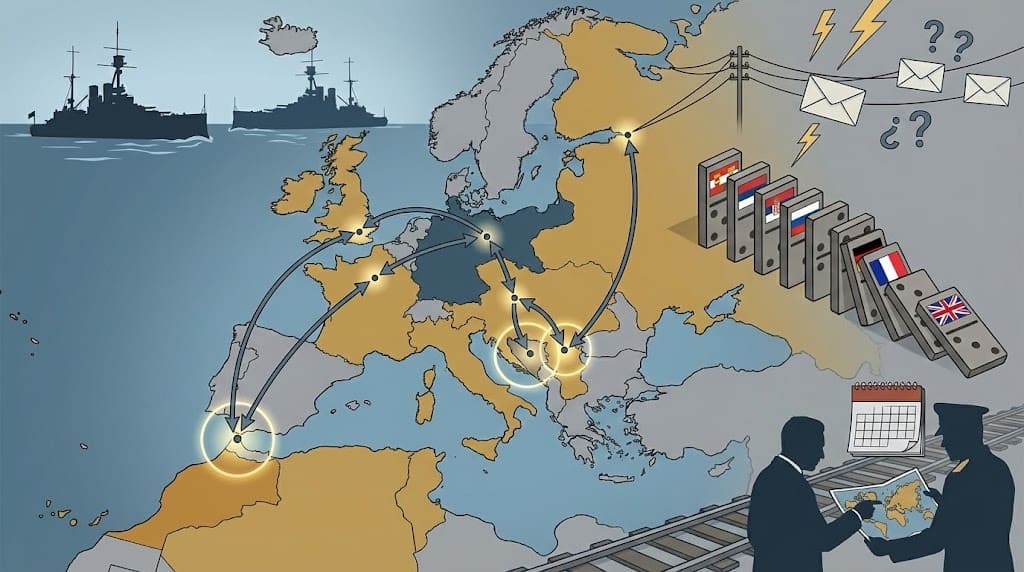

Répétitions générales : les crises diplomatiques successives au Maroc (testant l’Entente Cordiale) et dans les Balkans (la « poudrière » de l’Europe) ont durci les positions et accru la méfiance entre les chancelleries européennes. 📸 image générée pour reviserhistoire.fr

🧩 Bilan : un système prêt à s’emballer

En définitive, les alliances ne rendent pas la guerre inévitable, mais elles la rendent probable en cas de choc. Défensives sur le papier, elles produisent des effets offensifs dès qu’un partenaire se sent menacé. Avec les plans militaires et la culture politique de l’époque, elles figurent parmi les causes de la Première Guerre mondiale les plus décisives.

🌴 1905 – Crise de Tanger : Berlin teste l’Entente

En mars 1905, Guillaume II débarque à Tanger pour soutenir l’indépendance marocaine face aux ambitions françaises. L’objectif est clair : fissurer l’Entente cordiale. La conférence d’Algésiras (1906) consacre toutefois l’isolement allemand. Paris sort renforcé, Londres confirme son appui. Cet épisode alimente le ressentiment de Berlin et compte parmi les causes de la Première Guerre mondiale : il durcit les blocs et dévalue la négociation.

🦅 1908 – Annexion de la Bosnie-Herzégovine par l’Autriche-Hongrie

Vienne annexe un territoire peuplé de Slaves du Sud, au grand dam de la Serbie et de la Russie. L’Allemagne soutient fermement son allié austro-hongrois, tandis que Saint-Pétersbourg, affaibli depuis 1905, recule. La rancœur serbe s’aiguise, la Russie prépare sa revanche. La région devient la « poudrière » du continent : une des causes de la Première Guerre mondiale réside dans cette tension balkanique non résolue.

🐆 1911 – Agadir : le « coup de la canonnière »

L’envoi de la canonnière Panther à Agadir vise à obtenir des compensations coloniales. La France s’arc-boute, soutenue fermement par Londres qui avertit diplomatiquement l’Allemagne (discours de Lloyd George) et prépare sa flotte. Finalement, un compromis territorial est trouvé, mais l’opinion allemande se sent humiliée. En France et au Royaume-Uni, la méfiance atteint un sommet. La crise marocaine, liée aux rivalités impériales (vois aussi la colonisation en Afrique), accroît l’idée qu’un choc majeur est probable.

🧭 1912-1913 – Guerres balkaniques : frontières mouvantes, passions enflammées

Les États balkaniques repoussent l’Empire ottoman puis se déchirent entre eux. Chaque rectification de frontière exalte les nationalismes et sollicite les parrains des grandes puissances. L’Autriche-Hongrie veut contenir la Serbie ; la Russie protège ses « frères slaves ». À chaque crise, la mobilisation est envisagée plus vite. Cette répétition générale prépare l’emballement de 1914.

Le compte à rebours : cette chronologie montre comment la succession rapide de crises non résolues a transformé un système d’alliances défensif en une mécanique offensive, rendant le choc probable à la moindre étincelle. 📸 image générée pour reviserhistoire.fr

📰 Opinions publiques et « politique du coup de force »

La presse populaire glorifie l’audace et l’offensive. Les gouvernements intériorisent l’idée que reculer entamerait leur crédibilité. Cette logique du « bord du gouffre » fait de la fermeté un réflexe. Elle réduit l’espace de compromis et transforme des incidents en tests décisifs. C’est une des causes de la Première Guerre mondiale souvent sous-estimées.

🚂 Leçons apprises… et mal apprises

Des crises de 1905 à 1913, les dirigeants concluent que la pression maximale fait plier l’adversaire. En réalité, ils apprennent surtout à mobiliser plus vite. Or, en 1914, cette logique combinée aux plans ferroviaires verrouille la diplomatie. L’illusion d’une guerre courte, vite gagnée, s’effondrera ensuite dans la guerre de positions et, plus tard, dans les mutineries de 1917.

🧩 Bilan des crises : un mécanisme prêt à s’enclencher

Maroc, Bosnie, Balkans : chaque épisode resserre les alliances, exalte les nationalismes et crédibilise la force. En 1914, l’attentat de Sarajevo ne crée pas les tensions ; il les active. Par engrenage, ces crises constituent une composante majeure des causes de la Première Guerre mondiale, juste avant la crise de juillet.

🕯️ 28 juin 1914 — L’attentat de Sarajevo

À Sarajevo, l’archiduc François-Ferdinand est assassiné par Gavrilo Princip, nationaliste serbe de Bosnie. À Vienne, l’état-major voit l’occasion d’« en finir » avec l’influence serbe dans les Balkans. L’Allemagne apporte un soutien sans réserve à son allié austro-hongrois. Cet événement ne crée pas les tensions, mais il enclenche le mécanisme déjà préparé par les crises précédentes — une des causes de la Première Guerre mondiale réside dans cet engrenage.

📜 23 juillet — L’ultimatum austro-hongrois

L’ultimatum adressé à Belgrade est volontairement très dur (ingérences judiciaires et policières). La Serbie accepte beaucoup mais refuse certaines clauses attentatoires à sa souveraineté. Le 28 juillet, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre. La Russie, protectrice des Slaves du Sud, se prépare à soutenir Belgrade. Les fils des alliances commencent à se tendre.

🛰️ Télégrammes et « chèque en blanc »

Entre capitales, les dépêches se multiplient. Berlin encourage Vienne à la fermeté ; Saint-Pétersbourg hésite entre médiation et mobilisation. Les malentendus s’accumulent. Chaque heure perdue semble irréversible à des états-majors obsédés par la vitesse. Le temps diplomatique se rétrécit au profit du calendrier ferroviaire.

🚨 30 juillet — Mobilisation russe

Après la déclaration de guerre austro-hongroise à la Serbie (28 juillet), et après avoir hésité entre une mobilisation partielle techniquement complexe et une mobilisation générale, la Russie opte pour cette dernière le 30 juillet. L’Allemagne y voit une menace existentielle sur deux fronts. Dans cette logique, la solution paraît être une attaque rapide à l’Ouest, avant de se tourner vers l’Est — prémices d’une exécution du plan Schlieffen, que nous détaillerons dans la partie suivante.

⚔️ 1–4 août — Déclarations de guerre en chaîne

Le 1ᵉʳ août, l’Allemagne déclare la guerre à la Russie ; le 3 août, à la France. Le 4 août, l’invasion de la Belgique neutre entraîne l’entrée en guerre du Royaume-Uni. En quelques jours, l’Europe bascule. La mécanique des alliances transforme une crise régionale en conflagration générale. L’échec des offensives initiales mènera ensuite à la guerre de positions.

🏛️ Neutralités et droit international

La violation de la neutralité belge choque l’opinion européenne et offre à Londres un motif clair d’intervention. Le droit international, brandi quelques années plus tôt lors des crises marocaines, cède devant la logique militaire. Ce basculement contribue aux causes de la Première Guerre mondiale en installant l’idée que seule la force tranche.

🔁 Pourquoi la désescalade échoue

Trois facteurs s’additionnent : des alliances rigides, des plans militaires minutés et une culture politique de l’offensive. Aucun dirigeant n’entend « perdre la face ». Le résultat est un piège collectif. Pour le déroulé complet des derniers jours du conflit, vois la page sur l’armistice de 1918, qui montrera le renversement de 1918 en miroir de 1914.

🧩 Bilan — De Sarajevo à l’incendie européen

Entre le 28 juin et le 4 août 1914, une séquence ultra-rapide convertit une crise balkanique en guerre mondiale. L’attentat n’est pas « la » cause unique ; il active un système déjà prêt. Cette compréhension est centrale pour expliquer les causes de la Première Guerre mondiale et pour lier 1914 aux grandes batailles, comme la Somme, étudiées dans la suite du cluster.

⏱️ Pourquoi la vitesse prime en 1914

Depuis des années, les états-majors pensent qu’anticiper et aller plus vite assurera la victoire. Cette croyance devient l’une des causes de la Première Guerre mondiale : elle privilégie la mobilisation immédiate au détriment de la négociation. Dès qu’un voisin bouge, il faut bouger plus vite encore. Le temps politique s’efface devant l’horloge militaire.

🚂 Chemins de fer et minutage des trains

Les plans reposent sur des horaires ferroviaires millimétrés : unités, artillerie, chevaux, ravitaillement. Une fois les trains lancés, tout retour en arrière semble impossible. Par conséquent, le calendrier logistique enferme les dirigeants. Cette tyrannie du rail transforme chaque journée de retard en risque stratégique majeur.

🗺️ Le plan Schlieffen (Allemagne)

Pour éviter une guerre sur deux fronts, le plan Schlieffen vise à gagner une guerre sur deux fronts en la séquençant : écraser rapidement la France en passant par la Belgique, puis se retourner contre la Russie. La violation de la neutralité belge ouvre la porte à l’entrée en guerre britannique. Le pari de la vitesse deviendra le piège de l’enlisement.

🗺️ Le plan XVII (France)

En face, le plan XVII mise sur l’offensive immédiate en Alsace-Lorraine. L’idée est de reprendre l’initiative, de « forcer » l’adversaire. Toutefois, cette doctrine de l’attaque à outrance sous-estime la puissance du feu moderne. Très vite, l’élan offensif se brise et prépare la guerre de positions.

🛡️ Neutralité belge et bascule britannique

Le passage par la Belgique n’est pas un détail technique. Il heurte le droit international et l’opinion européenne. Londres dispose alors d’un motif clair d’intervention. Ainsi, un choix opérationnel allemand crée un tournant diplomatique majeur, accélérant la généralisation du conflit.

🔁 Mobiliser, c’est décider

Dans ce système, mobiliser équivaut presque à déclarer la guerre. Les dirigeants redoutent qu’un arrêt brutal de la mobilisation soit interprété comme une faiblesse. De fil en aiguille, la prudence militaire remplace la prudence politique. C’est l’une des causes de la Première Guerre mondiale : la décision est déléguée aux contraintes techniques.

⚠️ Le mythe de la guerre courte

Beaucoup imaginent une campagne rapide. L’artillerie lourde, les mitrailleuses et la logistique issue de la Révolution industrielle devaient garantir l’efficacité. Or, ces mêmes moyens permettent de tenir le terrain et d’alimenter un front continu. Le résultat est l’enlisement et des pertes inédites.

🧭 De l’offensive à l’enlisement

Les échecs initiaux, puis la stabilisation du front, conduisent à des batailles d’usure, comme la Somme. La durée, la fatigue et les pertes mineront le moral et nourriront plus tard des mutineries. Finalement, l’issue ne viendra qu’en 1918 avec l’armistice.

🧩 Bilan — Un engrenage verrouillé par la logistique

Plans offensifs, rail, neutralité violée et pression de l’honneur : l’ensemble fabrique un piège collectif. Ces mécanismes logistiques et doctrinaux expliquent pourquoi la crise de juillet débouche si vite sur la guerre. Ils forment une part décisive des causes de la Première Guerre mondiale.

🧠 À retenir : Causes de la Première Guerre mondiale

- 1871–1914 : montée en puissance de l’Allemagne, volonté française de revanche, réalignement britannique — un équilibre européen instable.

- Deux blocs rivaux : Triple Alliance vs Triple Entente. Défensifs en théorie, ils favorisent l’escalade et la généralisation du conflit par effet domino.

- Crises répétées (Maroc 1905 & 1911, Bosnie 1908, Balkans 1912–1913) : elles durcissent les positions et banalisent la fermeté.

- 28 juin 1914 : Sarajevo n’est pas « la » cause, mais le déclencheur d’un mécanisme déjà prêt.

- Plans minutés et chemins de fer : la vitesse prime sur la négociation, rendant la désescalade quasi impossible.

- Violation de la neutralité belge : tournant diplomatique qui entraîne l’entrée du Royaume-Uni.

- Le mythe de la guerre courte s’effondre : échec des offensives, guerre de positions, pertes massives.

- Ces engrenages expliquent les grandes batailles (ex. Somme) et les mutineries de 1917.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur les causes de la Première Guerre mondiale

Sarajevo est-il la cause de la guerre ?

Non. L’attentat est l’élément déclencheur d’un système déjà tendu par les alliances, les crises et la course aux armements. Il active l’engrenage décrit dans l’article.

Pourquoi les alliances, défensives sur le papier, ont-elles eu un effet offensif ?

Parce qu’elles rigidifient la crédibilité : ne pas aider un allié coûte politiquement. Dès qu’un partenaire bouge, les autres suivent. Cet effet domino rend la guerre probable en cas de crise.

Le Royaume-Uni serait-il entré en guerre sans la Belgique ?

La violation de la neutralité belge offre un motif clair d’intervention à Londres. D’autres facteurs comptent (équilibre européen, rivalité navale), mais la Belgique accélère la décision.

Pourquoi croyait-on à une guerre courte ?

Les états-majors surestiment la vitesse (rail, mobilisation) et sous-estiment le feu moderne. Résultat : l’enlisement et la guerre de positions.

Quel lien avec la colonisation et l’économie ?

Les rivalités impériales nourrissent la méfiance (Maroc, Balkans). Pour l’arrière-plan impérial, vois Colonisation en Afrique et Colonisation en Asie.