🎯 Pourquoi l’abolition de l’esclavage est un tournant majeur ?

L’abolition de l’esclavage bouleverse l’histoire atlantique : elle met fin à un système né du commerce triangulaire, fondé sur la déportation de millions d’Africains et leur asservissement, dans un monde bientôt marqué par la colonisation en Afrique. Pour bien comprendre ce basculement, on replace d’abord le contexte (Code noir, Lumières, résistances), puis on suit les étapes : abolition de 1794, rétablissement en 1802, combat politique et social jusqu’aux décrets de 1848, sans oublier les abolitions ailleurs (Royaume-Uni, États-Unis, Brésil) et les mémoires contemporaines (héritage et mémoire). En filigrane, la vie quotidienne des captifs (vie des esclaves) et les résistances, des révoltes et marronnages, éclairent la dynamique de la liberté.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 📜 Contexte : Code noir, Lumières et résistances

- 🗓️ 1794 : première abolition et Haïti

- ⚖️ 1802 : rétablissement et continuités

- 🕊️ 1848 : décret d’abolition en France

- 🌍 Abolitions ailleurs dans le monde

- 🧭 Héritages, mémoires et enjeux

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec le contexte pour bien situer les abolitions.

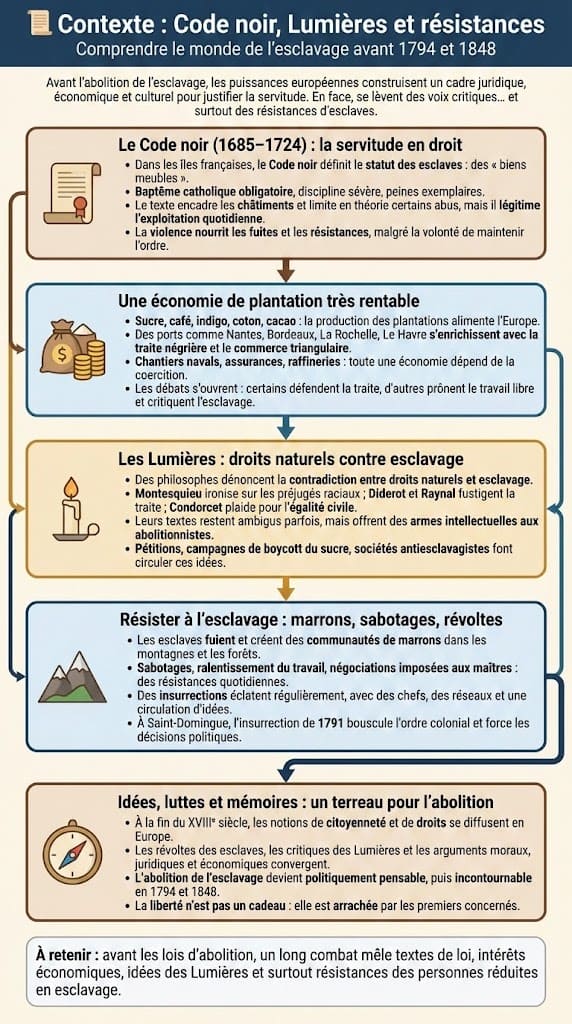

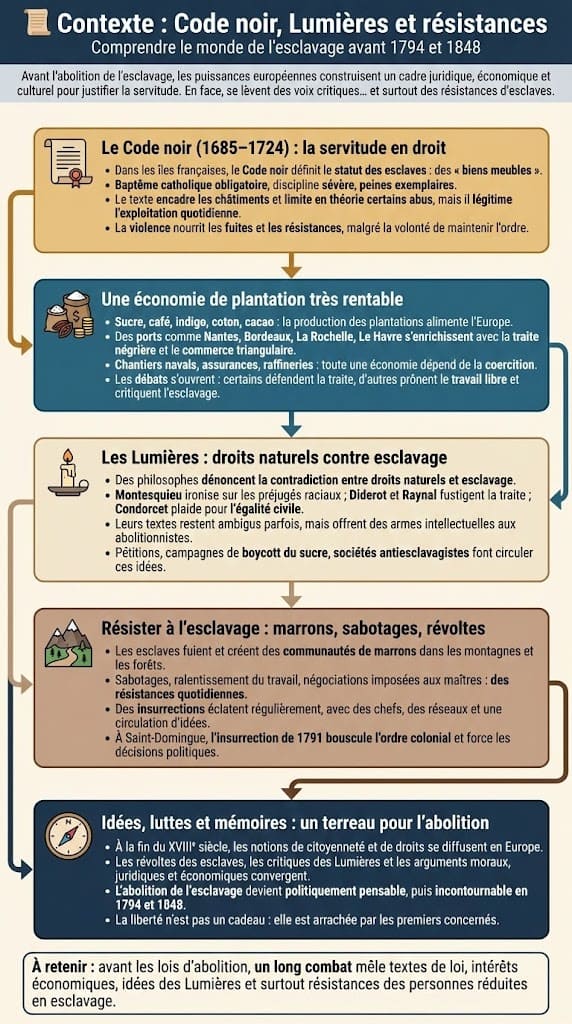

📜 Contexte : Code noir, Lumières et résistances

Avant l’abolition de l’esclavage, les sociétés européennes ont construit un cadre juridique, économique et culturel qui justifiait la servitude. Dans l’Atlantique français, ce cadre s’appuie sur le Code noir, sur la prospérité des plantations et sur un imaginaire racialisé. Parallèlement, des voix s’élèvent : philosophes des Lumières, abolitionnistes, sociétés antiesclavagistes. Et, surtout, les premiers acteurs de la liberté sont les personnes réduites en esclavage elles-mêmes, par les fuites, les réseaux de marronnage et les révoltes.

📕 Le Code noir (1685–1724) : un ordre juridique de la servitude

Édicté en 1685 pour les îles françaises d’Amérique (Antilles), le Code noir fixe le statut des esclaves : ils sont des « biens meubles », soumis à une discipline sévère, au baptême catholique obligatoire et à des peines exemplaires. Ce texte organise le pouvoir des maîtres, encadre les châtiments et limite, en théorie, certains abus. En pratique, il légitime l’exploitation quotidienne. Tu peux consulter une version du texte sur Wikisource pour en mesurer la logique et le vocabulaire.

Dans les îles, le droit local et les ordonnances complètent ce cadre. Toutefois, des contradictions apparaissent : la Couronne cherche l’ordre et la production, mais la violence extrême nourrit les fuites et les résistances. Cette tension structure tout le XVIIIᵉ siècle.

💰 Une économie de plantation et des ports connectés

Le système repose sur la production de sucre, café, indigo, coton et cacao, destinés à l’Europe. Les profits irriguent négociants, armateurs et raffineurs. En métropole, des ports négriers comme Nantes, Le Havre, Bordeaux ou La Rochelle s’enrichissent grâce aux expéditions du commerce triangulaire. Des chantiers navals aux assurances maritimes, des fortunes se bâtissent. Néanmoins, cette prospérité dépend d’une coercition permanente, importée dans les ateliers et les champs.

Les débats économiques sont vifs : certains défendent la traite par intérêt commercial, d’autres la contestent au nom de l’efficacité du travail libre. Peu à peu, l’argumentaire antiesclavagiste s’outille aussi d’analyses économiques.

🕯️ Les Lumières et la critique de l’esclavage

Dès le milieu du XVIIIᵉ siècle, philosophes et publicistes dénoncent la contradiction entre « droits naturels » et esclavage. Montesquieu ironise sur les justifications raciales ; Diderot et Raynal fustigent la traite ; Condorcet plaide pour l’égalité civile. Certes, ces textes restent parfois ambigus. Mais ils offrent des ressources intellectuelles aux militants antiesclavagistes. Dans les salons et les sociétés savantes, l’idée progresse que nul ne peut être propriété d’autrui.

Cette critique rencontre des mobilisations concrètes : pétitions, campagnes de boycott du sucre, sociétés abolitionnistes. En France, des réseaux s’ouvrent bientôt aux relais parlementaires et journalistiques, élément clé pour la future abolition de l’esclavage.

⛰️ Résistances sur le terrain : marronnage et révoltes

Au-delà des textes, les esclaves agissent. Le marronnage — fuite individuelle ou collective — crée des communautés libres dans les montagnes ou les forêts. Des sabotages, des grèves du travail, des négociations contraignent parfois les maîtres à céder. Périodiquement, des insurrections éclatent : elles révèlent des organisations, des chefs, des circulations d’idées.

Ces luttes s’appuient sur des cultures africaines, créoles et chrétiennes, et sur l’aspiration universelle à la dignité. Elles préfigurent les basculements politiques à venir, notamment à Saint-Domingue, où l’insurrection déclenchée en 1791 bouscule l’ordre colonial et entraîne des décisions nationales.

🧭 Idées, expériences et mémoires : un terreau pour 1794 et 1848

À la fin du XVIIIᵉ siècle, l’Europe entre en Révolution. Les notions de citoyenneté et de droits se diffusent, tandis que l’expérience des plantations démontre l’insoutenabilité du système. Ainsi, lorsque la Révolution française éclate, les arguments juridiques, moraux, économiques et, surtout, la force des révoltes coloniales convergent. L’abolition de l’esclavage devient politiquement pensable, puis incontournable.

Contexte du Code noir, des Lumières et des résistances esclaves avant les abolitions de l’esclavage dans l’Atlantique français. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Comprendre ce contexte évite les lectures uniquement « par le haut ». La liberté n’est pas un cadeau : elle est arrachée. Pour prolonger ce point de vue, tu peux lire la vie des esclaves et les enjeux contemporains de la mémoire de l’esclavage, afin de relier passé et présent.

🗓️ 1794 : première abolition et Haïti

La première abolition de l’esclavage en France naît d’une chaîne d’événements ouverte par l’insurrection de Saint-Domingue en 1791. Dans les plantations de l’île la plus riche de l’empire colonial, des milliers d’esclaves se soulèvent, s’organisent et imposent à la métropole de reconsidérer l’ordre colonial. La Révolution française proclame des droits universels ; sur le terrain, les insurgés les mettent en acte. Cette dynamique emporte la décision de 1794, puis oriente la trajectoire vers l’indépendance d’Haïti en 1804.

🔥 1791, Saint-Domingue se soulève

En août 1791, dans le Nord de Saint-Domingue, éclate une révolte d’une ampleur inédite. Les réseaux d’atelier et de plantation se coordonnent, des chefs émergent, et l’alliance entre anciens libres de couleur et esclaves en lutte se construit progressivement. Les maîtres perdent le contrôle de larges territoires. Les revendications mêlent fin des châtiments, liberté, et égalité civile. Ce basculement prolonge les formes de marronnage et révoltes déjà anciennes, mais il change d’échelle et de portée politique.

📜 16 pluviôse an II (4 février 1794) : la Convention abolit

À Paris, la Convention nationale vote le décret du 16 pluviôse an II qui abolit l’esclavage dans toutes les colonies françaises (bien que son application soit rejetée par les colons des Mascareignes, notamment à La Réunion) et reconnaît la citoyenneté aux anciens esclaves. Cette décision, portée par les députés de la Montagne et appuyée par les commissaires envoyés aux Antilles, entérine une liberté déjà conquise sur le terrain. Tu peux parcourir le texte sur Wikisource pour en voir la formulation et la portée juridique.

Cette abolition de l’esclavage s’inscrit dans l’univers révolutionnaire des droits : elle proclame l’universalité de la liberté et tente de l’appliquer dans l’empire colonial. Cependant, tout dépend des rapports de force locaux et de la guerre en cours contre les puissances européennes.

⚖️ Application, guerres et limites

Sur le terrain antillais, l’application varie. En Guadeloupe, l’abolition est mise en œuvre dans le contexte d’une guerre contre la Grande-Bretagne. À Saint-Domingue, les anciens esclaves combattent, négocient et administrent. Des figures comme Toussaint Louverture consolident l’ordre nouveau : la liberté est proclamée, mais la contrainte de travail demeure forte, au nom de la production et de la guerre. Par ailleurs, les intérêts des ports négriers et des planteurs métropolitains restent puissants, ce qui prépare le retour en arrière de 1802.

En dépit de ces limites, la rupture est historique : le principe d’égalité civile progresse, et l’idée que nul ne peut être propriété d’autrui gagne du terrain, en écho aux critiques du commerce triangulaire et à la réalité de la vie des esclaves.

🇭🇹 De la liberté à l’indépendance : Haïti (1804)

Après 1794, Saint-Domingue devient un laboratoire politique. Toussaint Louverture y impose l’abolition, rédige une constitution en 1801 et affirme une large autonomie. L’expédition envoyée par Bonaparte en 1802 tente de rétablir l’ordre ancien ; la résistance antillaise, la maladie et les combats militaires conduisent à l’échec français. En 1804, Jean-Jacques Dessalines proclame l’indépendance d’Haïti : c’est le premier État noir moderne, né d’une révolution d’esclaves. L’événement a une portée mondiale : il inspire les luttes et inquiète les sociétés esclavagistes.

🧭 Ce que change 1794

La première abolition de l’esclavage n’achève pas le système ; elle prouve cependant qu’il peut être renversé et que la liberté peut être affirmée par le droit, soutenue par les luttes. La suite montrera les reculs possibles avec le rétablissement de 1802, avant la seconde abolition de 1848. Pour préparer cette étape, passons au retour en arrière de 1802, moment clé pour comprendre la fragilité des conquêtes.

De l’insurrection de Saint-Domingue à la première abolition de 1794 et à l’indépendance d’Haïti, une révolution d’esclaves aux conséquences mondiales. 📸 Source : reviserhistoire.fr

⚖️ 1802 : rétablissement et continuités

Quatre ans après la première abolition de l’esclavage, le régime consulaire opère un retour en arrière. Par la loi du 30 floréal an X (20 mai 1802), Bonaparte maintient l’esclavage là où il n’a pas été aboli (Martinique, Réunion). En Guadeloupe et en Guyane, il le rétablit brutalement par la force et par décrets locaux. Le pouvoir invoque la « nécessité » économique des plantations et la stabilité coloniale, au mépris des libertés conquises dans les Caraïbes.

📜 Le cadre légal : loi du 20 mai 1802

Le texte confirme la domination des maîtres et la reprise de la traite, au moins de fait. Il rétablit les statuts serviles et laisse chaque colonie adapter les règlements locaux. Pour consulter la lettre du texte, tu peux voir sa version sur Wikisource. Juridiquement, c’est un coup d’arrêt à l’idéal universaliste de 1794 et un signal envoyé aux planteurs et aux ports négriers.

⚔️ Guadeloupe 1802 : résistance et répression

En Guadeloupe, des officiers et d’anciens esclaves refusent le rétablissement. Le colonel Louis Delgrès mène une lutte désespérée contre l’expédition envoyée par Richepanse. La répression est terrible, les libertés sont abolies, et l’ordre servile est réinstallé. Cette séquence rappelle que l’abolition de l’esclavage avait été gagnée par les armes et que son annulation ne peut se faire sans violence.

🛳️ Le retour des intérêts : plantations et traite

La logique du commerce triangulaire reprend. Sucre, café et indigo font vivre la métropole, tandis que la traite alimente la main-d’œuvre servile. Les arguments économiques prennent le dessus : compétitivité, prix du sucre, dettes des planteurs. Néanmoins, les critiques persistent : des voix antiesclavagistes dénoncent l’inefficacité morale et économique d’un travail forcé, et comparent avec des modèles de travail libre.

🧰 Ordres coloniaux : discipline et « nouveaux » règlements

Sur place, les autorités réinstallent une discipline proche de l’Ancien Régime : contrôle des déplacements, punitions corporelles, travail contraint. Dans certaines îles, on réactive des dispositions inspirées du Code noir. Les personnes libres de couleur subissent aussi des discriminations accrues, ce qui alimente des tensions sociales et raciales durables. La vie des esclaves redevient une existence sous contrainte permanente.

🌋 Saint-Domingue, l’exception qui bouleverse tout

À Saint-Domingue, la tentative de rétablissement échoue. L’expédition Leclerc affronte la résistance antillaise et les maladies ; la guerre se radicalise. L’abolition imposée depuis 1793–1794 reste un fait social irréversible, et l’issue est l’indépendance d’Haïti en 1804. Cette victoire des anciens esclaves prouve que la liberté peut survivre au retour légal de l’esclavage et inspirer d’autres luttes dans l’Atlantique.

🔗 Une parenthèse lourde de conséquences

Le rétablissement de 1802 n’efface pas la brèche ouverte par 1794 ; il la referme provisoirement en renforçant les intérêts des planteurs et des négociants. Mais les mobilisations antiesclavagistes se réorganisent, en France et en Europe, notamment dans la société civile et la presse. Cette tension entre profits et droits prépare la seconde abolition de l’esclavage en 1848, portée par de nouveaux acteurs politiques et par l’opinion. 👉 Passons à 1848 pour comprendre comment la liberté est finalement consacrée.

Rétablissement de l’esclavage en 1802, résistances antillaises et continuités des intérêts coloniaux dans l’empire français. 📸 Source : reviserhistoire.fr

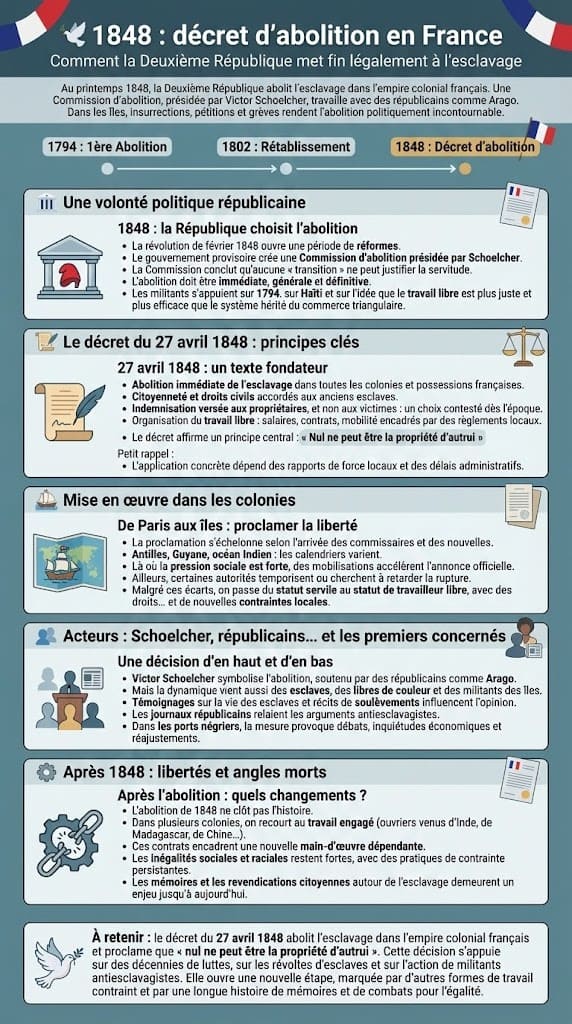

🕊️ 1848 : décret d’abolition en France

Au printemps 1848, la Deuxième République met fin légalement à l’esclavage dans l’empire colonial français. Le gouvernement provisoire crée une Commission d’abolition présidée par Victor Schoelcher, avec l’appui de républicains comme Arago. Dans les îles, la pression sociale est forte : insurrections, pétitions, grèves poussent à une décision rapide. Ce contexte, nourri par des décennies de luttes et par les révoltes, rend l’abolition de l’esclavage politiquement incontournable.

🏛️ Une volonté politique républicaine

Février 1848 ouvre une parenthèse de réformes. La Commission conclut qu’aucune transition ne peut justifier la servitude. L’abolition doit être immédiate, générale et définitive. Les militants antiesclavagistes s’appuient sur l’héritage de 1794, sur l’expérience d’Haïti et sur l’idée que le travail libre est plus juste et plus efficace que le système hérité du commerce triangulaire.

📜 Le décret du 27 avril 1848 : principes clés

- Abolition immédiate de l’esclavage dans toutes les colonies et possessions françaises.

- Citoyenneté et droits civils accordés aux anciens esclaves.

- Indemnisation prévue pour les propriétaires, et non pour les victimes : un choix contesté dès l’époque.

- Organisation du travail libre : réglementations locales sur les salaires, contrats, mobilité.

Le texte affirme un principe : « Nul ne peut être la propriété d’autrui ». Sur le terrain, l’application dépend toutefois des rapports de force et des délais administratifs.

🚢 Mise en œuvre dans les colonies

La proclamation s’échelonne au fil de l’arrivée des commissaires et des nouvelles : Antilles, Guyane, océan Indien. Par endroits, des mobilisations accélèrent l’annonce officielle. Ailleurs, les autorités temporisent. Malgré ces écarts, le cadre change : du statut servile, on passe au statut de travailleur libre, avec des droits, mais aussi de nouvelles contraintes locales.

👥 Acteurs : Schoelcher, républicains… et les premiers concernés

Victor Schoelcher incarne la décision, mais la dynamique vient aussi « d’en bas » : esclaves affranchis, libres de couleur, ouvriers, journaux républicains. Les témoignages sur la vie des esclaves et les récits de soulèvements ont façonné l’opinion. Dans les ports négriers, la mesure suscite débats et réajustements économiques.

⚙️ Après 1848 : libertés et angles morts

L’abolition de l’esclavage ne clôt pas l’histoire. Dans plusieurs colonies, on recourt au travail engagé (contrats d’ouvriers venus d’Inde, de Madagascar, de Chine) pour remplacer la main-d’œuvre servile. Les inégalités sociales et raciales perdurent, tout comme des pratiques de contrainte. Les mémoires et les revendications citoyennes resteront un enjeu majeur, que l’on retrouve aujourd’hui dans l’héritage et la mémoire de cette période.

Le décret du 27 avril 1848 met fin légalement à l’esclavage dans l’empire colonial français et proclame que nul ne peut être la propriété d’autrui. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec les abolitions ailleurs dans le monde pour mettre 1848 en perspective.

🌍 Abolitions ailleurs dans le monde

L’abolition de l’esclavage ne suit pas un calendrier unique : selon les empires et les États, elle s’étale du début du XIXᵉ siècle à la fin des années 1880, avec des rythmes et des modalités variés (abolition de la traite d’abord, puis de l’esclavage, périodes transitoires, indemnités, « apprentissage » forcé, etc.). Cette diversité permet de comparer les arguments moraux, politiques et économiques invoqués pour en finir avec le système issu du « monde atlantique ».

🇬🇧 Royaume-Uni : de la traite (1807) à l’abolition (1833)

Le parlement britannique abolit la traite en 1807, puis l’esclavage en 1833 dans l’ensemble de l’Empire. Toutefois, un régime d’« apprenticeship » prolonge de fait la contrainte du travail jusqu’en 1838. Le mouvement abolitionniste mêle campagnes religieuses, pétitions de masse, boycotts du sucre et lobbying parlementaire. Les planteurs sont indemnisés, pas les victimes, logique qu’on retrouvera ailleurs.

🇺🇸 États-Unis : guerre civile et 13ᵉ amendement (1865)

Après l’Emancipation Proclamation de 1863, limitée aux États en rébellion, l’abolition est consacrée en 1865 par le 13ᵉ amendement qui interdit l’esclavage « sauf comme punition d’un crime ». La victoire de l’Union met fin à l’institution esclavagiste, mais la ségrégation et les lois de Jim Crow perpétuent des inégalités durables. Là encore, la sortie de l’esclavage n’implique pas automatiquement l’égalité.

🇧🇷 Brésil : la « Lei Áurea » (1888)

Dernier grand État du continent à abolir, le Brésil met fin à l’esclavage par la « loi d’or » (1888), après des étapes progressives (loi du « ventre libre » en 1871, puis affranchissements ciblés). Les pressions internes (fuites, mobilisations urbaines, presse) et externes (isolement diplomatique) convergent. L’économie se réoriente ; néanmoins, la question foncière et l’accès aux droits restent longtemps inachevés.

🇳🇱🇪🇸🇵🇹 Caraïbes et empires ibérique et néerlandais

Dans les Antilles néerlandaises et au Suriname, l’abolition intervient en 1863, suivie de dix années de « période de transition ». À Cuba et Porto Rico, l’Espagne abolit tardivement (années 1870–1886). Au Portugal, des mesures successives conduisent à l’abolition générale en 1869, après l’interdiction graduelle de la traite. Ces sorties étalées ont en commun des dispositifs temporaires qui maintiennent la contrainte du travail.

🕊️ Diplômatie internationale : de Vienne (1815) aux conventions du XXᵉ siècle

Dès 1815, le Congrès de Vienne condamne la traite atlantique ; tout au long du XIXᵉ siècle, des traités maritimes renforcent la répression des trafics. Au XXᵉ siècle, les conventions de 1926 et de 1956 condamnent l’esclavage et les formes analogues (servitude pour dettes, travail forcé). Malgré tout, des pratiques de servitude et de travail contraint subsistent, rappelant que l’abolition juridique n’épuise pas le combat pour la liberté.

Panorama des abolitions de l’esclavage dans le monde, du Royaume-Uni au Brésil, pour situer 1848 dans un mouvement transnational. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Mettre ces dates en perspective éclaire 1848 : la France s’inscrit dans un mouvement transnational, mais avec ses spécificités politiques, sociales et mémorielles. Pour en mesurer les prolongements, passons aux héritages, mémoires et enjeux.

🧭 Héritages, mémoires et enjeux

L’abolition de l’esclavage transforme le droit et la citoyenneté, mais elle ne dissout pas d’un coup les hiérarchies sociales, raciales et économiques. Après 1848, les sociétés coloniales réorganisent le travail, les élites défendent leurs intérêts, et les mémoires divergent entre célébrations et silences. Comprendre ces héritages aide à relier le passé du commerce triangulaire aux débats du présent.

💶 Indemnités et recompositions sociales

En 1848, l’État choisit d’indemniser les propriétaires, pas les anciens esclaves. Cette décision consacre des rapports de force hérités de l’ordre colonial. Les ressources publiques soutiennent les planteurs et négociants, notamment dans les ports négriers, tandis que les affranchis doivent s’intégrer à l’économie libre sans capital ni terres. Ainsi, l’égalité juridique progresse, mais les inégalités matérielles persistent.

🧰 Travail « engagé » et nouvelles contraintes

Pour remplacer la main-d’œuvre servile, nombre de colonies recourent au travail engagé (contrats d’ouvriers venus d’Inde, d’Afrique, de Chine). Officiellement libre, ce système maintient souvent une dépendance : salaires bas, endettement, contrôle des mobilités. Dans les ateliers et les champs, la discipline reste forte et la vie quotidienne des anciens esclaves demeure fragile face aux anciens maîtres et aux autorités locales.

🏛️ Citoyenneté, droits et limites

Le décret de 1848 accorde la citoyenneté aux affranchis ; toutefois, l’accès effectif aux droits (vote, scolarisation, justice) reste inégal selon les territoires. Des discriminations légales et sociales perdurent, entretenues par des stéréotypes raciaux et par des pratiques administratives. Les mobilisations locales — grèves, pétitions, associations — prolongent le combat pour une égalité réelle, dans la lignée des résistances d’hier.

🗓️ Commémorer : dates, lieux et controverses

Les commémorations varient selon les espaces : journées d’abolition propres à chaque territoire, monuments, toponymies. En France, la reconnaissance publique a progressé au tournant des années 2000, avec une politique mémorielle plus affirmée. Néanmoins, les débats demeurent vifs : quelles dates privilégier ? quels récits écrire ? comment nommer les acteurs ? L’entrée des mémoires dans l’espace scolaire et muséal a renouvelé les approches, sans effacer les tensions.

🧩 Musées, école et transmission

Musées, archives et enseignement jouent un rôle clé pour documenter la traite, l’esclavage et leurs abolitions. Les récits s’ouvrent davantage aux expériences vécues, aux voix des affranchis et aux dynamiques locales (Antilles, Guyane, océan Indien). À l’école, on relie désormais l’abolition de l’esclavage aux autres pages du cluster : commerce triangulaire, vie des esclaves, révoltes et mémoire.

🌍 Du passé au présent : lutter contre les formes contemporaines de servitude

Les conventions internationales condamnent l’esclavage et les formes voisines (travail forcé, servitude pour dettes). Pourtant, des formes contemporaines de servitude subsistent dans le monde. Étudier l’abolition, c’est donc aussi développer une vigilance civique : repérer les signes d’exploitation, défendre la dignité, soutenir l’état de droit. L’histoire éclaire le présent et outille l’action collective.

Héritages sociaux, mémoires et enjeux contemporains autour de l’esclavage, de l’abolition de 1848 aux combats actuels contre les nouvelles formes de servitude. 📸 Source : reviserhistoire.fr

L’histoire coloniale avance souvent par allers-retours. En 1794, au moment de ce refus d’appliquer le décret d’abolition, l’île ne s’appelle « La Réunion » que depuis un an (1793), après avoir été longtemps « l’Île Bourbon ». Les colons renvoient alors les émissaires de la République venus proclamer la fin de l’esclavage : dans les faits, l’esclavage se maintient donc sur place jusqu’en 1848, contrairement à la Guadeloupe où une période de liberté s’ouvre entre 1794 et le rétablissement de l’esclavage en 1802.

👉 Tu veux un récap visuel ? On passe au « À retenir » pour fixer les idées avant la FAQ et le quiz.

🧠 À retenir — Abolition de l’esclavage

- Le système esclavagiste atlantique s’appuie sur le Code noir, une économie de plantation et des ports négriers prospères.

- 1791 : l’insurrection de Saint-Domingue change l’échelle des résistances et oblige la métropole à agir.

- 4 février 1794 (16 pluviôse an II) : première abolition de l’esclavage dans les colonies françaises.

- 20 mai 1802 : Bonaparte rétablit l’esclavage (sauf à Saint-Domingue, qui mène à l’indépendance d’Haïti en 1804).

- 27 avril 1848 : abolition définitive en France — liberté immédiate, citoyenneté, indemnités versées aux propriétaires.

- Cadres internationaux : Royaume-Uni (1833), États-Unis (1865), Brésil (1888) — des sorties différentes, souvent avec périodes transitoires.

- Après 1848 : travail « engagé », inégalités sociales et raciales persistantes, combats pour l’égalité réelle.

- Mémoires et commémorations : dates, lieux et débats multiples dans l’espace français et caribéen.

- Aujourd’hui : le droit interdit l’esclavage, mais des formes de travail forcé et de servitude subsistent — vigilance civique nécessaire.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur l’abolition de l’esclavage

📅 Quelle différence entre abolition de la traite et abolition de l’esclavage ?

L’abolition de la traite interdit le commerce d’êtres humains (capturer, transporter, vendre). L’abolition de l’esclavage supprime le statut servile lui-même. Le Royaume-Uni abolit la traite en 1807 puis l’esclavage en 1833 ; la France abolit l’esclavage en 1794 (première fois), rétablit en 1802, puis abolit définitivement en 1848. Pour le contexte économique, voir le commerce triangulaire.

🗓️ Pourquoi la France a-t-elle aboli en 1794 puis rétabli en 1802 ?

En 1794, la Convention abolit sous l’effet conjugué de la Révolution et des insurrections à Saint-Domingue. En 1802, Bonaparte rétablit l’esclavage pour des raisons économiques et coloniales. L’échec de ce rétablissement à Saint-Domingue conduit à l’indépendance d’Haïti (1804). Détails sur les résistances : révoltes et marronnage.

🏛️ Qui décide en 1848 et que prévoit le décret ?

La Deuxième République, via la commission présidée par Victor Schoelcher, adopte le décret du 27 avril 1848 : abolition immédiate, citoyenneté des affranchis, indemnités aux propriétaires, organisation du travail libre. Pour les sociétés coloniales après 1848, voir vie des esclaves (avant/après) et mémoire de l’esclavage.

🌍 Les dates varient-elles selon les pays ?

Oui : Royaume-Uni (1833), États-Unis (1865), Antilles néerlandaises/Suriname (1863), Espagne à Cuba/Porto Rico (années 1870–1886), Brésil (1888). Les modalités diffèrent (périodes d’« apprentissage », indemnités, transitions). Mise en perspective : abolitions ailleurs dans le monde.

🧭 L’abolition a-t-elle supprimé les inégalités ?

Elle met fin au statut servile mais pas aux hiérarchies sociales et raciales : travail « engagé », inégalités d’accès à la terre, discriminations politiques. D’où l’importance des mobilisations pour l’égalité réelle et des politiques mémorielles : héritages et mémoires.