🎯 Pourquoi la Blitzkrieg a marqué le début de la Seconde Guerre mondiale ?

Quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, un mot revient souvent : Blitzkrieg, ou « guerre éclair ». Cette expression évoque des offensives rapides, brutales, menées par l’armée allemande pour surprendre et désorganiser ses ennemis. Mais que recouvre vraiment ce terme ? S’agit-il d’une doctrine écrite, d’une invention géniale, ou d’un mythe forgé après coup ? Pour comprendre, il faut analyser la combinaison d’armes nouvelles — chars, aviation, radios, infanterie motorisée — et la façon dont elles furent employées entre 1939 et 1941. C’est cette méthode qui permit à Hitler et au régime nazi de remporter des victoires spectaculaires au début de la guerre, notamment en Pologne et en France.

Pourtant, la Blitzkrieg n’est pas une recette magique : ses limites apparaissent très vite, notamment à l’Est contre l’URSS. Elle n’a pas suffi à donner la victoire finale à l’Allemagne. Ce concept reste néanmoins un jalon essentiel pour comprendre la modernisation de la guerre au XXe siècle, son impact stratégique et psychologique, ainsi que ses héritages dans les conflits postérieurs.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- ⚡ Définition et origines

- 🧰 Outils : chars, avions, radios

- 🗺️ Campagnes 1939-1940

- ❄️ À l’Est : succès et limites

- 🧩 Mythes et débats

- 🏁 Héritages et leçons

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

Prêt·e à plonger dans la guerre éclair qui a bouleversé l’Europe et changé la manière de faire la guerre ? Allons-y !

⚡ Définition et origines de la Blitzkrieg

Le mot Blitzkrieg signifie littéralement « guerre éclair » en allemand. Popularisé dès 1939 par les médias occidentaux, il symbolise une nouvelle manière de faire la guerre : frapper fort, concentrer les forces sur un point précis, puis exploiter la percée pour désorganiser l’ennemi et l’obliger à capituler avant qu’il ne puisse se réorganiser. Cette stratégie se distingue de la guerre de position vécue durant la Première Guerre mondiale, marquée par la stagnation dans les tranchées. La Blitzkrieg repose au contraire sur la vitesse, la mobilité et la coordination interarmes.

🧭 Une doctrine ou une pratique improvisée ?

Contrairement à une idée répandue, il n’existe pas de manuel officiel de « Blitzkrieg » dans l’armée allemande. Il s’agit plutôt d’un ensemble de pratiques mises en œuvre par des généraux comme Heinz Guderian, qui avait étudié de près l’emploi des chars et des avions modernes.

Guderian dans un Sd.Kfz. 251/3 auprès d’un chiffreur Enigma : coordination, vitesse et adaptation. 📸 Source : Bundesarchiv/OS — CC BY-SA 3.0

Le terme lui-même a davantage servi d’étiquette de propagande que de doctrine écrite. Les succès de 1939-1940 ont entretenu le mythe d’une invention géniale allemande, mais en réalité, la « guerre éclair » résulte d’un mélange d’expériences, d’adaptations et d’opportunités.

🚀 Trois principes essentiels

- Concentration : frapper un point précis du front avec un maximum de moyens, plutôt que de s’éparpiller.

- Vitesse : exploiter immédiatement la percée en avançant profondément dans les lignes ennemies.

- Surprise : désorienter l’adversaire par une attaque inattendue, souvent dans une zone jugée impraticable (comme les Ardennes en 1940).

Ces principes ne sont pas révolutionnaires en soi : ils prolongent l’art de la manœuvre cher à Clausewitz ou aux stratèges de la Première Guerre mondiale. Mais les Allemands les appliquent avec des moyens modernes et coordonnés.

📜 Héritages de la Première Guerre mondiale

La Blitzkrieg s’inscrit dans le prolongement des tentatives de percées de 1918, où les Allemands avaient déjà expérimenté des infiltrations rapides avec des « troupes d’assaut » (Sturmtruppen). L’innovation vient de l’ajout de nouveaux outils : chars rapides, aviation tactique, transmissions radio. Ces moyens permettent d’obtenir des percées plus profondes et de maintenir l’élan offensif.

Pour replacer ces innovations dans leur contexte idéologique, on peut relier cette méthode militaire à la volonté de Hitler d’imposer une guerre courte et décisive, comme expliqué dans Hitler et le nazisme. Sa vision politique et raciale imposait des conquêtes rapides, sans s’embourber dans une guerre d’usure.

🌍 Une idée pas seulement allemande

Il faut rappeler que d’autres pays réfléchissaient aussi à la guerre mécanisée. En Grande-Bretagne, le général Liddell Hart théorisait déjà une « stratégie indirecte » basée sur la mobilité. En France, certains officiers imaginaient aussi un emploi offensif des chars, mais l’état-major restait fidèle à une doctrine défensive, incarnée par la ligne Maginot. Les Allemands ont eu l’audace d’appliquer ces concepts à grande échelle, là où d’autres hésitaient.

Pour une lecture synthétique et accessible, tu peux consulter l’article « Blitzkrieg » sur l’Encyclopædia Britannica (en anglais), qui rappelle les origines et les débats autour de ce concept.

🧰 Les outils de la Blitzkrieg : chars, avions, radios et infanterie motorisée

La Blitzkrieg ne repose pas uniquement sur des idées, mais surtout sur des outils techniques modernes et sur la manière de les combiner. Le succès vient moins de chaque arme prise séparément que de leur intégration au sein d’une manœuvre coordonnée. C’est ce qu’on appelle la guerre interarmes : chars, aviation, infanterie motorisée et artillerie travaillent ensemble pour désorganiser l’ennemi.

🚜 Les chars, fer de lance des offensives

Les blindés constituent l’élément le plus emblématique de la Blitzkrieg. Contrairement à la Première Guerre mondiale, où les chars servaient surtout d’appui à l’infanterie, ils deviennent ici le moteur de l’offensive. Les Panzer allemands, plus rapides que puissants, percent les lignes ennemies en cherchant les points faibles.

Les Panzer, rapides plus que puissants, percent pour semer la désorganisation. 📸 Source : Bundesarchiv — CC BY-SA 3.0 de

Leur rôle n’est pas de s’embourber face à des fortifications, mais de contourner, d’encercler et de semer la panique. L’infanterie motorisée suit derrière pour consolider la percée et neutraliser les poches de résistance. C’est cette association étroite qui donne sa dynamique à la « guerre éclair ».

Les colonnes motorisées sécurisent les arrières et transforment la percée en victoire durable. 📸 Source : Bundesarchiv — CC BY-SA 3.0 de

✈️ L’aviation tactique : aveugler et frapper en profondeur

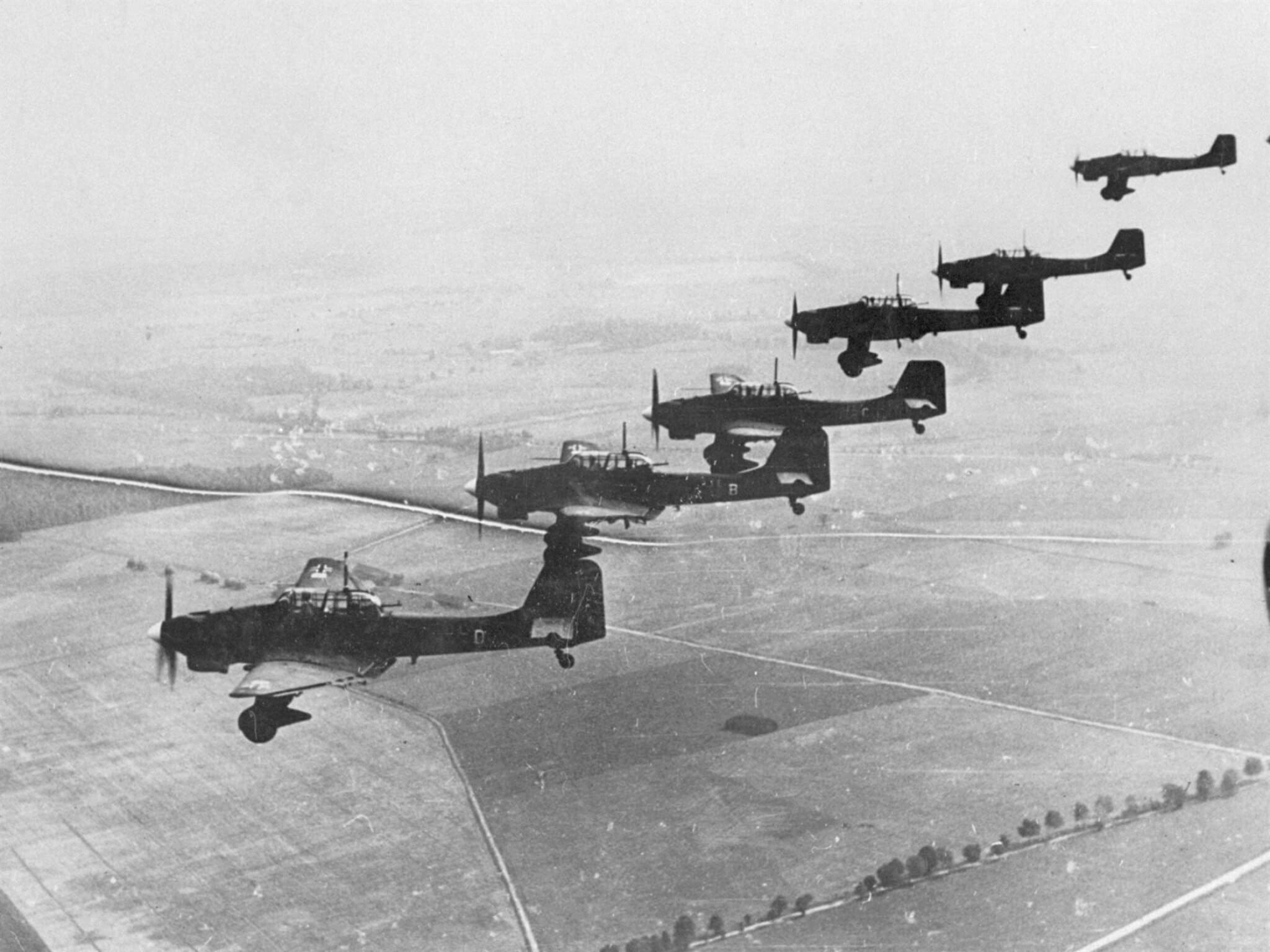

Un autre pilier de la Blitzkrieg est l’emploi intensif de l’aviation, en particulier les bombardiers en piqué Stuka.

Les bombardiers en piqué Ju 87 (Stuka) soutiennent l’avance des Panzer et coupent les arrières. 📸 Source : Bundesarchiv — CC BY-SA 3.0 de

Leur rôle ? Semer la terreur, couper les lignes de communication et appuyer les blindés. Les avions attaquent les colonnes ennemies en retraite, détruisent ponts et voies ferrées, et s’en prennent aux quartiers généraux pour désorganiser le commandement. Ce choc psychologique renforce la panique déjà provoquée par les percées blindées.

Cette domination aérienne locale annonce l’importance future de l’aviation dans la guerre moderne. En 1944, par exemple, les Alliés s’appuieront sur une suprématie aérienne écrasante pour réussir le Débarquement de 1944, même si les objectifs stratégiques et les échelles étaient bien différents.

📻 Les radios : le vrai atout invisible

L’innovation la plus décisive, mais la moins spectaculaire, reste l’usage généralisé de la radio.

Les transmissions radio permettent des ordres en temps réel et la concentration des efforts. 📸 Source : Bundesarchiv — CC BY-SA 3.0 de

Là où les armées adverses communiquent encore souvent par estafettes ou par câbles téléphoniques vulnérables, les Allemands équipent chars et unités de transmissions. Résultat : les commandants de Panzer peuvent adapter leur plan en temps réel, concentrer leurs forces sur une percée prometteuse ou réorienter une attaque. Cette souplesse décisionnelle donne un avantage considérable dans un conflit où tout se joue à la vitesse.

👥 L’infanterie motorisée : consolider et occuper

Souvent oubliée dans l’imaginaire collectif, l’infanterie joue pourtant un rôle crucial dans la guerre éclair. Seule une partie d’élite de l’armée allemande est réellement motorisée : ces unités, étroitement liées aux divisions blindées, tentent de suivre le rythme des chars pour sécuriser les arrières, réduire les poches de résistance et contrôler les zones conquises. La grande masse de l’infanterie, elle, avance encore à pied, bien plus lentement, ce qui crée souvent un espace dangereux entre les pointes blindées et le reste de l’armée. Lorsque l’infanterie motorisée parvient à rejoindre les chars, elle est indispensable pour transformer une percée rapide en victoire durable ; à défaut, les colonnes de blindés risquent d’être isolées et encerclées à leur tour.

Cette articulation entre percée rapide et occupation rappelle aussi la dimension politique de la guerre nazie : la conquête territoriale s’accompagne rapidement de politiques d’occupation, de collaboration et de répression, étudiées dans l’article Résistance et collaboration.

🎯 Une combinaison gagnante

Pris séparément, ces outils ne suffiraient pas. Les chars peuvent être stoppés par une défense bien préparée, l’aviation neutralisée par une DCA efficace, et l’infanterie est lente sans motorisation. Mais leur emploi conjoint dans un plan coordonné, soutenu par une communication efficace, donne à la Blitzkrieg sa puissance. La guerre moderne repose désormais sur l’intégration des armes, une leçon que les Alliés retiendront rapidement et perfectionneront dès 1942.

Pour un aperçu plus technique des moyens employés, le site de l’Imperial War Museums propose une analyse claire (en anglais), illustrée par des cartes et photographies d’époque.

🗺️ Les campagnes de 1939-1940 : la Blitzkrieg en action

La Blitzkrieg prend tout son sens lorsqu’on l’observe dans les premières campagnes de la Seconde Guerre mondiale. Dès l’automne 1939, puis au printemps 1940, le monde découvre avec stupeur une méthode de guerre qui semble rendre obsolète la lenteur et l’enlisement de 1914-1918. Les percées blindées, les bombardements en piqué et la coordination des unités motorisées donnent une impression d’irrésistible rouleau compresseur. Pourtant, ces victoires éclatantes tiennent autant aux faiblesses des adversaires qu’à la puissance allemande.

🇵🇱 Septembre 1939 : la Pologne submergée

Le 1er septembre 1939, l’Allemagne envahit la Pologne. En quelques jours, les colonnes de blindés percent les défenses frontalières et s’enfoncent dans le pays. Les Stukas bombardent les nœuds ferroviaires et les colonnes de réfugiés, accentuant la panique. La Pologne, prise en tenaille après l’intervention soviétique à l’Est le 17 septembre, est écrasée en moins d’un mois. Cette première démonstration de Blitzkrieg frappe l’opinion internationale : une armée moderne peut s’effondrer très rapidement face à une attaque combinée et bien coordonnée.

Mais il faut noter que la Pologne souffre de graves handicaps : faible nombre de blindés modernes, aviation insuffisante, commandement dépassé et isolement diplomatique. Contrairement à une idée reçue, ce n’est pas une « armée à cheval » affrontant une Wehrmacht entièrement motorisée : les forces polonaises utilisent encore largement les chevaux, mais la logistique allemande en dépend elle aussi massivement en 1939, le “tout mécanisé” relevant en grande partie de la propagande. La guerre éclair réussit grâce à une combinaison de facteurs : surprise, supériorité matérielle et doctrinale allemande, mobilisation polonaise incomplète et absence de soutien militaire immédiat de ses alliés.

🇫🇷 Mai-juin 1940 : la chute rapide de la France

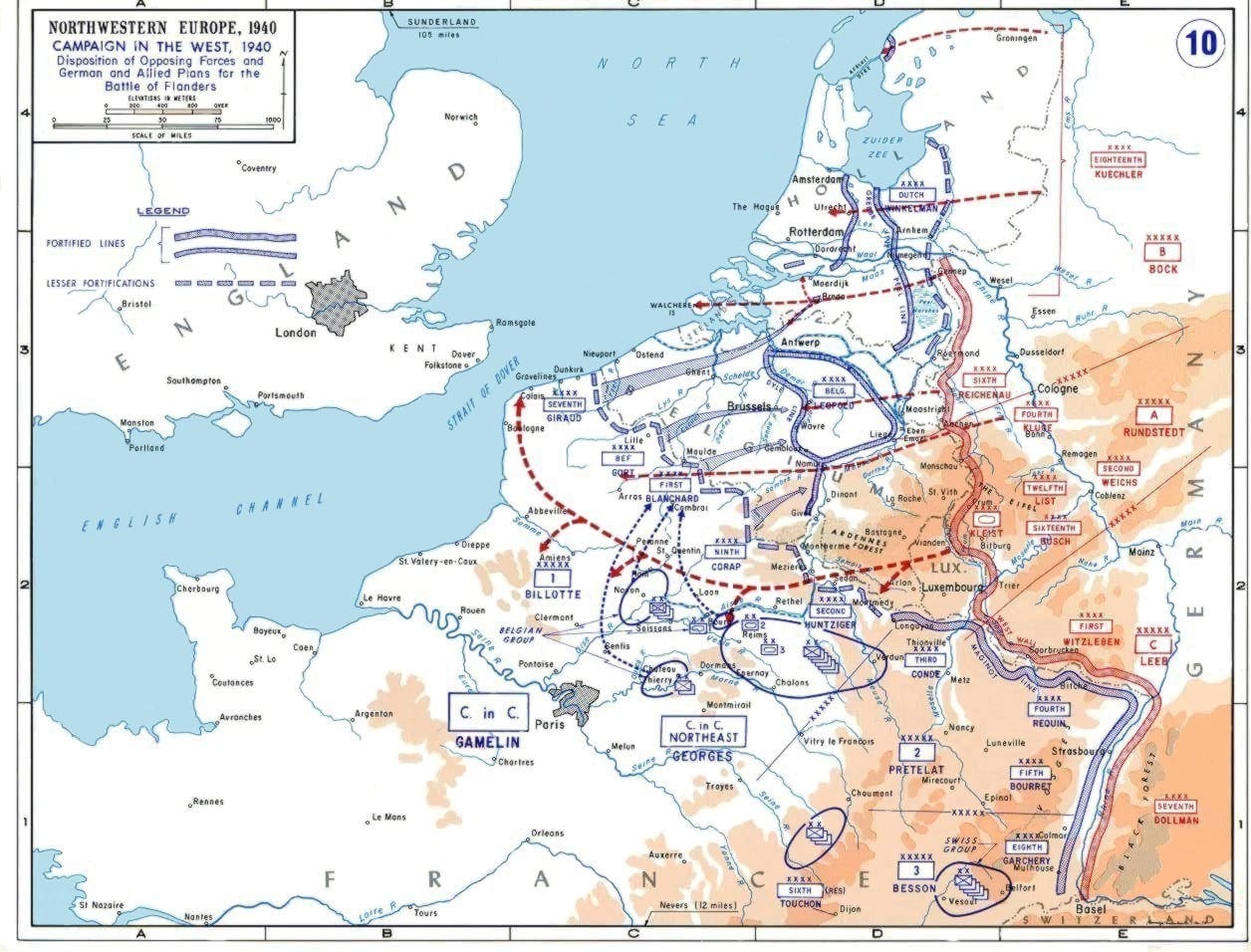

Après la « drôle de guerre », les Alliés pensent que la ligne Maginot et la supériorité numérique française suffiront à contenir l’Allemagne. Mais le 10 mai 1940, les blindés allemands percent à travers les Ardennes, une région jugée infranchissable par l’état-major français.

Carte synthétique des percées et mouvements de l’opération Fall Gelb au printemps 1940. 📸 Source : U.S. Army — Domaine public (PD-USGov)

En quelques jours, les colonnes motorisées atteignent la Manche, encerclant les armées alliées en Belgique. La stratégie française, centrée sur une défense statique, est dépassée par la mobilité et la rapidité de l’attaque allemande.

Le miracle de Dunkerque (opération Dynamo) permet l’évacuation de 300 000 soldats britanniques et français, mais la France, privée de ses meilleures troupes, s’effondre rapidement. Le 22 juin 1940, elle signe l’armistice. La Blitzkrieg apparaît alors comme une arme imparable. Pourtant, l’historien doit rappeler que cette victoire tient aussi à des erreurs stratégiques françaises, à la lenteur de la communication et à une sous-estimation dramatique de la mobilité allemande.

📉 L’effet psychologique : sidération et effondrement

Au-delà des aspects militaires, la Blitzkrieg agit comme un choc psychologique. Le bombardement de civils, la rapidité des percées, la désorganisation des arrières plongent les sociétés attaquées dans la panique. Les gouvernements peinent à réagir, paralysés par la vitesse des événements. Cette dimension psychologique est essentielle pour comprendre pourquoi la France, pourtant dotée d’une armée puissante, s’est effondrée en six semaines.

L’impact sur la société française est immense : occupation, exode, divisions internes. Les choix cruciaux entre Résistance et collaboration commencent à se poser dès l’été 1940. La défaite n’est pas seulement militaire, elle est aussi politique et morale.

🌍 Une méthode copiée, puis contrée

Après ces succès initiaux, la « guerre éclair » fascine et inquiète. Beaucoup d’armées cherchent à comprendre le secret de cette efficacité. Mais la Blitzkrieg n’est pas une recette universelle : elle dépend de conditions particulières. Dès 1941, sur le front de l’Est, ses limites apparaîtront clairement. En parallèle, les Alliés apprennent de leurs erreurs et développent leurs propres doctrines de manœuvre interarmes, culminant avec la préparation du Débarquement de 1944.

Pour une analyse externe claire et documentée, l’Imperial War Museums (en anglais) proposent une synthèse illustrée qui permet de comprendre les succès rapides de 1939-1940 et leur impact sur l’opinion mondiale.

❄️ 1941 : l’attaque de l’URSS et les limites de la Blitzkrieg

Après les victoires rapides en Pologne, en Norvège, aux Pays-Bas et en France, Hitler est persuadé que la Blitzkrieg peut tout emporter. Le 22 juin 1941, l’opération Barbarossa est lancée : trois millions de soldats allemands et alliés de l’Axe franchissent la frontière soviétique. Les premiers jours confirment l’efficacité de la guerre éclair : percées massives, encerclements géants – appelés Kessel (« chaudrons ») par les Allemands – qui capturent des centaines de milliers de soldats soviétiques. Les divisions blindées foncent vers Minsk, Smolensk et Kiev, tandis que la Luftwaffe détruit une partie importante de l’aviation soviétique au sol.

⚔️ Des succès spectaculaires mais fragiles

Les encerclements de l’été 1941 semblent donner raison à la stratégie allemande. Mais derrière ces victoires tactiques, des problèmes se profilent. Les distances sont immenses : plus de 1 000 km séparent Berlin de Moscou. Les routes sont mauvaises, souvent impraticables dès qu’il pleut. Les blindés s’usent rapidement et les lignes d’approvisionnement peinent à suivre. La logistique devient l’ennemi numéro un de la Blitzkrieg.

Le calcul politique de Hitler est également erroné : il pense que l’URSS s’effondrera rapidement, comme la France en 1940. Or, Staline déplace ses usines à l’Est, réorganise l’armée rouge et appelle à une mobilisation totale. La guerre-éclair se transforme progressivement en guerre d’attrition, que l’Allemagne ne peut pas gagner.

❄️ L’hiver russe et la résistance soviétique

À l’automne, les pluies transforment les routes en boue (la Rasputitsa), paralysant le ravitaillement. Puis, l’hiver russe et ses températures extrêmes (-30°C) finissent de stopper une armée épuisée., les soldats allemands ne sont pas équipés pour l’hiver, et les lignes d’approvisionnement s’étirent. En décembre, une contre-offensive soviétique, appuyée par des troupes venues de Sibérie, stoppe net l’avancée allemande. La guerre éclair est brisée. La Wehrmacht découvre que l’URSS est capable non seulement de résister, mais aussi de contre-attaquer.

À partir de là, la Blitzkrieg perd son efficacité : elle reposait sur la rapidité et la surprise, or l’URSS dispose d’une profondeur stratégique immense. Même encerclée, l’Armée rouge reconstitue ses forces. La guerre prend une autre dimension, celle d’une lutte totale, industrielle et idéologique.

📉 Quand la guerre éclair devient une guerre d’usure

La campagne de 1941 démontre que la Blitzkrieg n’est pas adaptée à tous les contextes. Elle suppose un ennemi fragile, mal préparé, rapidement désorganisé. Mais face à un adversaire capable de mobiliser des millions d’hommes, de déplacer ses usines et de s’appuyer sur un territoire immense, la Blitzkrieg se heurte à ses propres limites. Les Allemands ne peuvent plus obtenir de victoire décisive en quelques semaines. La guerre se transforme en conflit de longue durée, où la supériorité industrielle des Alliés finit par peser.

Cette transformation illustre une leçon clé : une méthode tactique efficace ne garantit pas une victoire stratégique. Les succès spectaculaires de 1939-1940 ne se reproduisent pas à l’infini. L’Allemagne entre dans une guerre qu’elle ne peut plus gagner rapidement, ce qui ouvrira la voie à l’intervention alliée à l’Ouest et à la reconquête progressive du continent.

☢️ Vers une guerre totale

La radicalisation du conflit à l’Est entraîne aussi un basculement idéologique et moral. Derrière les percées militaires, l’armée allemande et les SS mettent en œuvre des massacres de masse contre les populations civiles, en particulier les Juifs d’Europe de l’Est, prélude à l’extermination décrite dans la Shoah expliquée. La guerre-éclair, pensée comme une conquête rapide, devient aussi un instrument de domination raciale et de destruction planifiée.

Pour approfondir cette rupture stratégique et les difficultés de Barbarossa, une bonne synthèse est proposée par l’Encyclopædia Britannica (en anglais), qui détaille les succès initiaux et l’échec final de la Blitzkrieg en URSS.

🧩 Mythes, débats et héritages de la Blitzkrieg

La Blitzkrieg a marqué les débuts de la Seconde Guerre mondiale par son efficacité spectaculaire. Mais son image est entourée de mythes, de débats historiographiques et d’exagérations propagandistes. Pour bien comprendre son rôle, il faut distinguer la réalité militaire de la légende forgée par Hitler et ses généraux après leurs succès initiaux.

📣 Mythe n°1 : une doctrine révolutionnaire et planifiée

On présente souvent la Blitzkrieg comme une invention allemande parfaitement planifiée. En réalité, il n’existe pas de « manuel officiel » détaillant cette stratégie. La Blitzkrieg est davantage une pratique qu’une doctrine figée : elle combine concentration des moyens, vitesse et surprise, mais repose beaucoup sur l’improvisation et l’adaptation aux faiblesses adverses. C’est d’ailleurs l’une des raisons de son efficacité en 1939-1940, mais aussi de ses limites dès 1941.

📣 Mythe n°2 : une arme imparable

La propagande nazie a présenté la Blitzkrieg comme une arme invincible. Mais ses succès reposent aussi sur des adversaires mal préparés. En Pologne et en France, les communications défaillantes, les doctrines défensives et les lenteurs de décision expliquent en grande partie la rapidité des victoires. Dès que l’URSS et les Alliés s’adaptent, la guerre éclair cesse d’être irrésistible.

📣 Mythe n°3 : Hitler, stratège de génie

Les succès de 1939-1940 ont renforcé l’image d’Hitler comme un chef militaire visionnaire. En réalité, il profite surtout de l’audace de ses généraux et de la faiblesse des adversaires. Dès 1941, ses erreurs stratégiques, son obstination et son refus d’écouter ses officiers contribuent à transformer la guerre en cauchemar pour l’Allemagne. Pour comprendre cette instrumentalisation politique de la victoire, on peut relier cette analyse à l’article Hitler et le nazisme.

🔁 L’adaptation alliée et la fin du mythe

Dès 1942, les Alliés tirent les leçons de leurs défaites. Ils développent leurs propres doctrines de manœuvre interarmes, reposant sur une logistique industrielle puissante et une supériorité aérienne écrasante. L’opération Torch en Afrique du Nord, puis le Débarquement de 1944, montrent que la guerre de mouvement peut aussi servir les démocraties. À partir de là, la Blitzkrieg cesse d’être un modèle allemand : elle devient une composante de la guerre moderne, maîtrisée par les Alliés.

🏁 Héritages et leçons pour la guerre moderne

La Blitzkrieg a laissé un héritage durable. Ses principes — vitesse, surprise, concentration, coordination interarmes — restent au cœur de la guerre moderne. La guerre du Golfe en 1991, par exemple, est parfois qualifiée de « Blitzkrieg moderne » en raison de la rapidité de la coalition à désorganiser l’armée irakienne. Mais contrairement au mythe de la « guerre éclair allemande », ces campagnes reposent avant tout sur une logistique gigantesque, une supériorité technologique et une préparation minutieuse.

Enfin, il faut souligner que la Blitzkrieg est aussi un héritage moralement ambigu. Derrière les percées spectaculaires, elle a servi une idéologie totalitaire et raciale, qui a mené à la guerre d’anéantissement et à la politique d’extermination étudiée dans la Shoah expliquée. Elle rappelle que les innovations militaires ne sont jamais neutres : elles sont au service d’un projet politique.

Pour une étude approfondie et critique des débats autour du concept, le Bundesarchiv (archives fédérales allemandes) propose des ressources historiques et photographiques précieuses, permettant de dépasser la légende et de replacer la Blitzkrieg dans son contexte réel.

🧠 À retenir

- La Blitzkrieg (« guerre éclair ») n’était pas une doctrine écrite, mais une pratique opérationnelle fondée sur la vitesse, la surprise et la concentration des moyens.

- Ses outils clés : chars rapides, aviation tactique, radios et infanterie motorisée, coordonnés dans une guerre interarmes.

- 1939-1940 : succès fulgurants en Pologne et en France, favorisés par les erreurs adverses et l’effet psychologique du choc.

- 1941 : en URSS, la Blitzkrieg atteint ses limites face aux distances immenses, à la logistique insuffisante et à la capacité de résistance soviétique.

- Ce n’est pas une « arme miracle » : les Alliés apprennent vite et retournent ses principes contre l’Allemagne, notamment lors du Débarquement de 1944.

- L’héritage militaire est durable (coordination interarmes), mais la Blitzkrieg reste inséparable du projet idéologique nazi, menant à la guerre d’anéantissement et à la Shoah.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur la Blitzkrieg

La Blitzkrieg était-elle une doctrine écrite officielle ?

Non. Contrairement à une idée reçue, il n’existait pas de manuel officiel de « guerre éclair ». La Blitzkrieg est une pratique opérationnelle, issue d’expériences militaires et d’adaptations rapides aux conditions du terrain.

Pourquoi la Blitzkrieg a-t-elle si bien fonctionné en 1939-1940 ?

Parce qu’elle a exploité les faiblesses des adversaires (mauvaise communication, doctrines défensives rigides, lenteur des décisions) tout en utilisant la vitesse, la surprise et la coordination interarmes. L’effet psychologique a joué un rôle majeur dans l’effondrement rapide de la Pologne et de la France.

Qu’est-ce qui a limité la Blitzkrieg en URSS ?

Les distances immenses, la résistance soviétique, l’hiver rigoureux et surtout les problèmes de logistique. L’Armée rouge a su se réorganiser, déplacer ses usines et transformer la guerre éclair en guerre d’usure que l’Allemagne ne pouvait pas gagner.

Les Alliés ont-ils repris les principes de la Blitzkrieg ?

Oui, mais en les perfectionnant. À partir de 1942, ils appliquent une guerre de mouvement interarmes avec une logistique industrielle massive et une suprématie aérienne totale, aboutissant notamment au succès du Débarquement de 1944.

Quel lien entre la Blitzkrieg et l’idéologie nazie ?

La guerre éclair n’était pas qu’une technique militaire : elle servait le projet de conquête rapide voulu par Hitler. Dès 1941, la « guerre éclair » en URSS s’accompagne de massacres et de politiques d’extermination, liés à l’idéologie nazie et menant à la Shoah.