🎯 Pourquoi les « bombes atomiques » sont-elles un tournant majeur ?

Août 1945 : en quelques jours, deux bombes atomiques réduisent en cendres les villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki. Pour la première fois dans l’histoire, une arme d’une telle puissance est utilisée contre des populations civiles. Le monde bascule alors dans une ère nouvelle : celle de la menace nucléaire.

Comprendre ce choix américain nécessite de remonter aux étapes de la Seconde Guerre mondiale : l’ascension du nazisme étudiée dans Hitler et le nazisme, les premières victoires rapides de la Blitzkrieg, les années d’occupation et de résistance analysées dans Résistance et collaboration, ou encore le Débarquement de 1944 qui ouvre la voie à la chute du Reich.

Mais la guerre ne s’arrête pas avec la capitulation allemande en mai 1945. Dans le Pacifique, le Japon poursuit la lutte avec acharnement. Les pertes militaires américaines et japonaises sont colossales, et aucune paix négociée ne semble envisageable. C’est dans ce contexte que le président Truman prend la décision controversée d’utiliser l’arme mise au point dans le cadre du Manhattan Project.

Dans cet article, tu découvriras les origines scientifiques et militaires du projet, les débats autour de l’emploi de l’arme, les bombardements d’Hiroshima et Nagasaki, le bilan humain et moral, ainsi que l’héritage durable laissé par ces événements. Tu verras aussi comment cette rupture s’inscrit dans la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, aux côtés d’autres tragédies comme la Shoah.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🧪 Origines : science, guerre et Manhattan Project

- 🗳️ Décider l’emploi : objectifs, alternatives et débats

- 🌆 Hiroshima : 6 août 1945, la première frappe

- 🏞️ Nagasaki : 9 août 1945, la seconde frappe

- 🧭 Bilan : pertes, secourisme, radiations, éthique

- 🌍 Héritage : capitulation, guerre froide et mémoires

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

Pour aller plus loin, tu peux consulter le site du Hiroshima Peace Memorial Museum, qui propose des témoignages de survivants et des ressources pédagogiques accessibles.

Poursuivons avec les origines scientifiques et militaires du projet atomique.

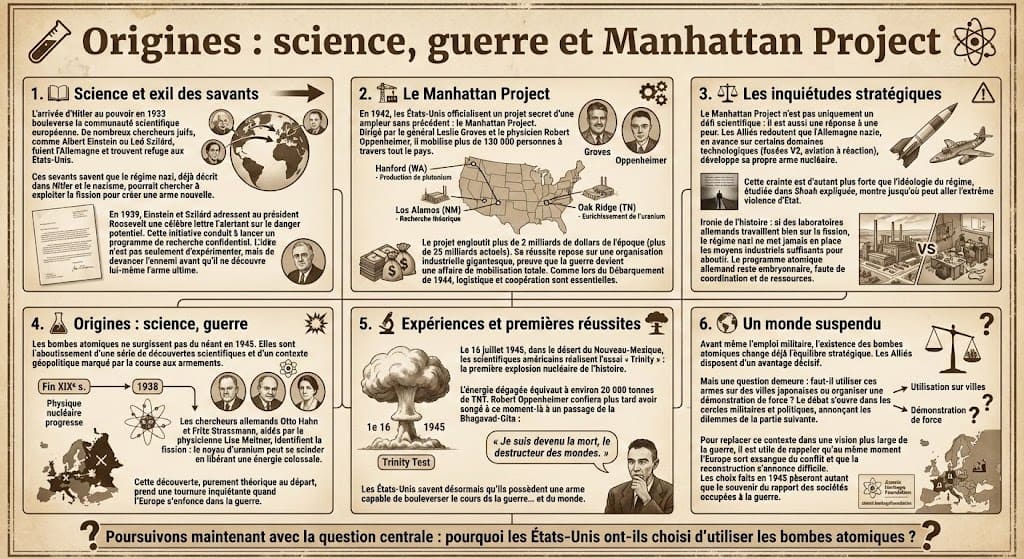

🧪 Origines : science, guerre et Manhattan Project

Les bombes atomiques ne surgissent pas du néant en 1945. Elles sont l’aboutissement d’une série de découvertes scientifiques et d’un contexte géopolitique marqué par la course aux armements. Depuis la fin du XIXe siècle, la physique nucléaire progresse à grands pas. En 1938, les chercheurs allemands Otto Hahn et Fritz Strassmann, aidés par la physicienne Lise Meitner, identifient la fission : le noyau d’uranium peut se scinder en libérant une énergie colossale. Cette découverte, purement théorique au départ, prend une tournure inquiétante quand l’Europe s’enfonce dans la guerre.

📚 Science et exil des savants

L’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933 bouleverse la communauté scientifique européenne. De nombreux chercheurs juifs, comme Albert Einstein ou Leó Szilárd, fuient l’Allemagne et trouvent refuge aux États-Unis. Ces savants savent que le régime nazi, déjà décrit dans Hitler et le nazisme, pourrait chercher à exploiter la fission pour créer une arme nouvelle.

En 1939, Einstein et Szilárd adressent au président Roosevelt une célèbre lettre l’alertant sur le danger potentiel. Cette initiative conduit à lancer un programme de recherche confidentiel. L’idée n’est pas seulement d’expérimenter, mais de devancer l’ennemi avant qu’il ne découvre lui-même l’arme ultime.

🏗️ Le Manhattan Project

En 1942, les États-Unis officialisent un projet secret d’une ampleur sans précédent : le Manhattan Project. Dirigé par le général Leslie Groves et le physicien Robert Oppenheimer, il mobilise plus de 130 000 personnes à travers tout le pays. Plusieurs sites stratégiques voient le jour : Los Alamos au Nouveau-Mexique pour la recherche théorique, Oak Ridge dans le Tennessee pour l’enrichissement de l’uranium, et Hanford dans l’État de Washington pour la production de plutonium.

Le projet engloutit plus de 2 milliards de dollars de l’époque (plus de 25 milliards actuels). Sa réussite repose sur une organisation industrielle gigantesque, preuve que la guerre devient une affaire de mobilisation totale. Comme lors du Débarquement de 1944, logistique et coopération sont essentielles.

⚖️ Les inquiétudes stratégiques

Le Manhattan Project n’est pas uniquement un défi scientifique : il est aussi une réponse à une peur. Les Alliés redoutent que l’Allemagne nazie, en avance sur certains domaines technologiques (fusées V2, aviation à réaction), développe sa propre arme nucléaire. Cette crainte est d’autant plus forte que l’idéologie du régime, étudiée dans Shoah expliquée, montre jusqu’où peut aller l’extrême violence d’État.

Ironie de l’histoire : si des laboratoires allemands travaillent bien sur la fission, le régime nazi ne met jamais en place les moyens industriels suffisants pour aboutir. Le programme atomique allemand reste embryonnaire, faute de coordination et de ressources.

🔬 Expériences et premières réussites

Le 16 juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique, les scientifiques américains réalisent l’essai « Trinity » : la première explosion nucléaire de l’histoire. L’énergie dégagée équivaut à environ 20 000 tonnes de TNT. Robert Oppenheimer confiera plus tard avoir songé à ce moment-là à un passage de la Bhagavad-Gita : « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. » Les États-Unis savent désormais qu’ils possèdent une arme capable de bouleverser le cours de la guerre… et du monde.

🌍 Un monde suspendu

Avant même l’emploi militaire, l’existence des bombes atomiques change déjà l’équilibre stratégique. Les Alliés disposent d’un avantage décisif. Mais une question demeure : faut-il utiliser ces armes sur des villes japonaises ou organiser une démonstration de force ? Le débat s’ouvre dans les cercles militaires et politiques, annonçant les dilemmes de la partie suivante.

Pour replacer ce contexte dans une vision plus large de la guerre, il est utile de rappeler qu’au même moment l’Europe sort exsangue du conflit et que la reconstruction s’annonce difficile. Les choix faits en 1945 pèseront autant que le souvenir du rapport des sociétés occupées à la guerre.

Si tu veux approfondir la partie scientifique, le site de la Atomic Heritage Foundation propose une présentation complète et accessible du projet, avec cartes, témoignages et archives.

Le chemin vers la bombe atomique : une histoire de découvertes scientifiques, d’exil et de course aux armements. 📸 reviserhistoire.fr

Poursuivons maintenant avec la question centrale : pourquoi les États-Unis ont-ils choisi d’utiliser les bombes atomiques ?

🗳️ Décider l’emploi : objectifs, alternatives et débats

Après l’essai réussi de Trinity en juillet 1945, les États-Unis possèdent une arme inédite. Reste à décider de son usage. Le président Harry Truman, qui a succédé à Roosevelt en avril, doit arbitrer entre plusieurs options. L’objectif prioritaire est clair : obtenir la capitulation du Japon, qui refuse toujours de se rendre malgré les bombardements massifs et la perte de territoires stratégiques. Mais les moyens d’y parvenir soulèvent un débat intense au sein du gouvernement et de l’armée.

🎯 Objectifs américains

Les États-Unis veulent avant tout mettre fin à la guerre rapidement. L’état-major redoute un bain de sang. Si les estimations varient, Truman invoquera plus tard le risque de perdre des centaines de milliers de soldats pour justifier sa décision. L’expérience de batailles comme Iwo Jima ou Okinawa a montré à quel point l’armée japonaise et la population civile pouvaient résister farouchement. Truman et ses conseillers pensent donc qu’une utilisation des bombes atomiques pourrait accélérer la fin du conflit et éviter un bain de sang prolongé.

Par ailleurs, les États-Unis souhaitent impressionner l’Union soviétique, leur alliée mais aussi future rivale. Montrer leur supériorité technologique et militaire est perçu comme un moyen de peser sur les négociations d’après-guerre, au moment où s’esquisse déjà la logique de la guerre froide.

⚖️ Les alternatives envisagées

Certains scientifiques et responsables militaires envisagent d’autres solutions. Plusieurs propositions circulent :

- Organiser une démonstration de la bombe sur une zone inhabitée, afin de contraindre le Japon à se rendre sans pertes civiles massives.

- Poursuivre les bombardements conventionnels, déjà dévastateurs : le raid incendiaire sur Tokyo en mars 1945 a fait environ 100 000 morts.

- Attendre l’entrée en guerre de l’URSS contre le Japon, prévue pour août, afin de peser sur Tokyo par un front terrestre supplémentaire.

Ces alternatives, bien que sérieuses, sont jugées insuffisantes par les partisans de l’emploi direct. La démonstration risquerait de ne pas convaincre les dirigeants japonais ; les bombardements classiques n’ont pas fait céder Tokyo ; et l’arrivée de l’URSS sur le théâtre asiatique pourrait réduire l’influence américaine dans la région.

🗣️ Les débats éthiques

Le choix de frapper des villes suscite des débats moraux. Le comité Franck, réunissant plusieurs scientifiques du Manhattan Project, recommande en juin 1945 d’éviter une utilisation directe contre des civils. Mais cette voix reste minoritaire. Pour Truman, le Japon a refusé à plusieurs reprises de capituler, et la priorité reste d’épargner des vies américaines.

Dans ses mémoires, le président justifie ainsi sa décision : « La bombe a été utilisée pour écourter l’agonie de la guerre et sauver la vie de milliers de jeunes Américains. » Mais cette justification, encore discutée aujourd’hui, soulève la question du rapport entre efficacité militaire et considérations humanitaires.

📜 La conférence de Potsdam

En juillet 1945, lors de la conférence de Potsdam, les Alliés adressent un ultimatum au Japon : capituler immédiatement ou subir une « destruction rapide et totale ». Tokyo rejette cette menace. Quelques jours plus tard, l’ordre est donné : la première bombe sera larguée sur Hiroshima.

🌐 La dimension internationale

La décision américaine n’est pas seulement tournée vers le Japon. Elle s’inscrit dans une logique mondiale. Montrer la puissance atomique, c’est aussi envoyer un message à Staline : les États-Unis dominent désormais la technologie militaire. Ce choix accélère la méfiance mutuelle qui débouchera sur la course aux armements de la guerre froide.

Pour replacer ce débat dans le cadre plus large des décisions militaires alliées, on peut comparer avec la stratégie du Débarquement de 1944 : un choix risqué mais assumé pour mettre fin à la guerre en Europe. La logique est similaire : une opération coûteuse mais décisive plutôt qu’un enlisement prolongé.

Pour approfondir ces débats, le site du Harry S. Truman Presidential Library propose de nombreux documents originaux, télégrammes et rapports qui éclairent les dilemmes de 1945.

La décision d’utiliser la bombe atomique : un choix stratégique lourd de conséquences, au cœur de débats intenses. 📸 reviserhistoire.fr

Passons maintenant à l’événement qui a marqué l’histoire : le bombardement d’Hiroshima, le 6 août 1945.

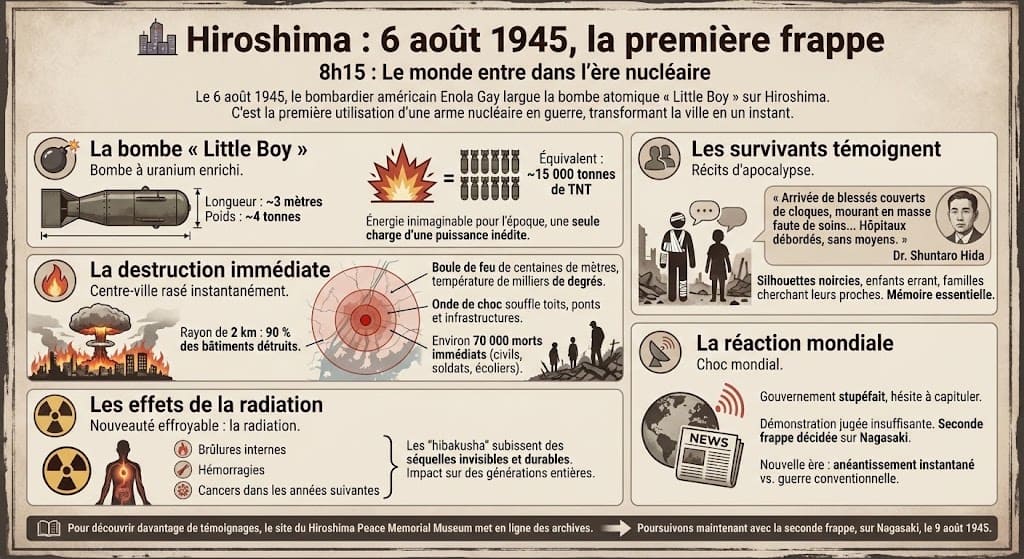

🌆 Hiroshima : 6 août 1945, la première frappe

Le 6 août 1945, à 8h15 du matin, le bombardier américain Enola Gay largue une bombe atomique surnommée « Little Boy » au-dessus d’Hiroshima. La ville, choisie pour son importance militaire et logistique, devient en quelques secondes le théâtre d’un cataclysme sans précédent. C’est la première fois dans l’histoire qu’une bombe atomique est utilisée en guerre.

💣 La bombe « Little Boy »

« Little Boy » est une bombe à uranium enrichi, mesurant environ trois mètres de long et pesant près de quatre tonnes. L’explosion, équivalente à environ 15 000 tonnes de TNT, libère une énergie inimaginable pour l’époque. Contrairement aux bombardements incendiaires classiques, l’arme ne repose pas sur des centaines de bombes, mais sur une seule charge d’une puissance inédite.

🔥 La destruction immédiate

L’explosion rase instantanément le centre-ville. Dans un rayon de deux kilomètres, 90 % des bâtiments sont détruits. Une boule de feu de plusieurs centaines de mètres de diamètre embrase tout sur son passage. La chaleur atteint des milliers de degrés, causant des brûlures mortelles à des dizaines de milliers d’habitants. L’onde de choc souffle toits, ponts et infrastructures.

Environ 70 000 personnes meurent immédiatement. Beaucoup sont carbonisées, d’autres écrasées sous les décombres. La plupart des victimes sont des civils, mais aussi des soldats, des fonctionnaires, des écoliers mobilisés dans des ateliers de guerre.

☢️ Les effets de la radiation

Au-delà de la destruction mécanique, la radiation constitue une nouveauté effroyable. Les survivants, appelés hibakusha, subissent des brûlures internes, des hémorragies et des cancers dans les années qui suivent. La médecine découvre alors l’impact durable de l’atome sur le corps humain. Ces séquelles, invisibles dans l’instant, marqueront des générations entières.

👥 Les survivants témoignent

Les récits des rescapés décrivent des scènes d’apocalypse : des silhouettes noircies par la chaleur, des enfants errant dans les ruines, des familles cherchant désespérément des proches disparus. Certains témoignages sont comparables à ceux recueillis sur d’autres tragédies de la guerre, comme ceux évoqués dans Shoah expliquée, où la mémoire des victimes devient essentielle pour transmettre l’histoire.

Le médecin Shuntaro Hida raconte par exemple l’arrivée de blessés couverts de cloques, qui mouraient en masse faute de soins adaptés. Dans les jours suivants, les hôpitaux sont débordés, sans médicaments ni moyens pour secourir les milliers de brûlés.

📡 La réaction mondiale

L’annonce du bombardement choque le monde entier. Le gouvernement japonais, stupéfait par l’ampleur de la destruction, hésite pourtant à capituler. Les États-Unis, de leur côté, considèrent que la démonstration de force n’a pas suffi. Trois jours plus tard, une seconde frappe est décidée sur Nagasaki.

Ce moment inaugure l’ère de l’arme nucléaire : en quelques secondes, une ville entière peut disparaître. Pour comprendre le contraste, il suffit de comparer avec le début de la guerre, où la surprise tenait encore à la vitesse des blindés. Ici, la surprise est totale, mais d’une autre nature : celle de l’anéantissement instantané.

Pour découvrir davantage de témoignages, le site de la Hiroshima Peace Memorial Museum met en ligne des archives, récits et objets retrouvés parmi les ruines.

Hiroshima, 8h15 : le monde entre brutalement dans l’ère nucléaire. 📸 reviserhistoire.fr

Poursuivons maintenant avec la seconde frappe, sur Nagasaki, le 9 août 1945.

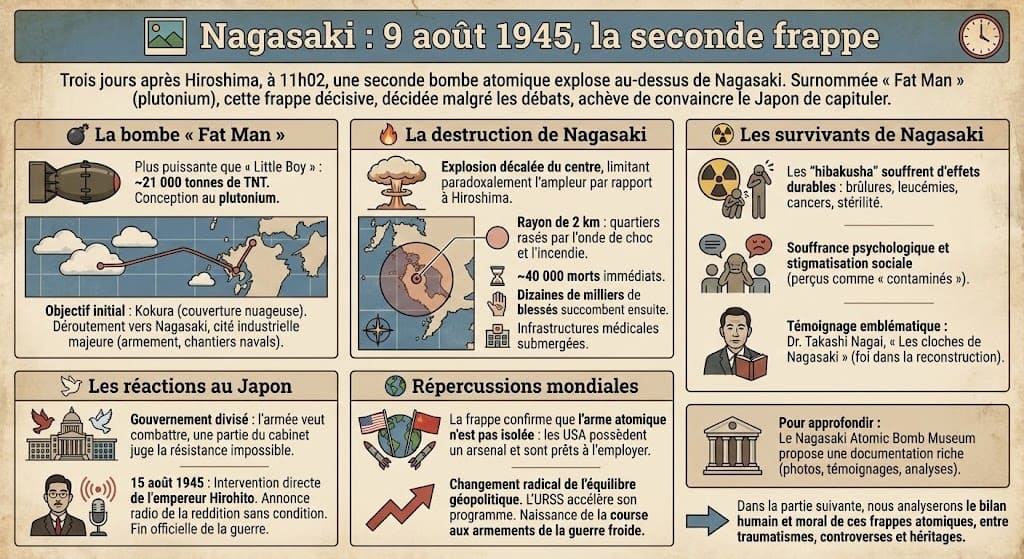

🏞️ Nagasaki : 9 août 1945, la seconde frappe

Trois jours après Hiroshima, le 9 août 1945 à 11h02, une seconde bombe atomique explose au-dessus de Nagasaki. Surnommée « Fat Man », elle repose cette fois sur l’utilisation du plutonium, une conception différente de la première bombe. Cette frappe, décidée malgré les débats internes, achève de convaincre le gouvernement japonais de capituler.

💣 La bombe « Fat Man »

« Fat Man » est plus puissante que « Little Boy » : environ 21 000 tonnes de TNT. Prévue initialement pour viser la ville de Kokura, la mission se détourne à cause d’une couverture nuageuse trop dense. Le bombardier B-29 se dirige alors vers Nagasaki, une cité industrielle majeure, connue pour ses usines d’armement et ses chantiers navals.

🔥 La destruction de Nagasaki

L’explosion, légèrement décalée par rapport au centre de la ville, limite paradoxalement l’ampleur de la destruction par rapport à Hiroshima. Pourtant, les dégâts sont considérables. Dans un rayon de deux kilomètres, les quartiers disparaissent sous l’onde de choc et l’incendie.

On estime à environ 40 000 le nombre de morts immédiats, rejoints par des dizaines de milliers de blessés qui succombent dans les semaines suivantes. Les infrastructures médicales, déjà fragiles, ne peuvent faire face à un tel afflux de victimes.

☢️ Les survivants de Nagasaki

Comme à Hiroshima, les hibakusha (survivants irradiés) souffrent d’effets durables : brûlures, leucémies, stérilité, cancers. Les stigmates physiques s’accompagnent d’une souffrance psychologique et sociale. Les survivants sont parfois rejetés par le reste de la population, perçus comme « contaminés » ou incapables de fonder une famille.

Le témoignage de Takashi Nagai, médecin survivant de l’explosion, reste emblématique. Dans son livre Les cloches de Nagasaki, il décrit à la fois l’horreur des heures qui suivent et sa foi dans la reconstruction humaine.

🕊️ Les réactions au Japon

Le gouvernement japonais est pris entre deux feux : l’armée souhaite poursuivre le combat, tandis qu’une partie du cabinet considère qu’il est impossible de résister à une telle arme. Le 15 août 1945, après l’intervention directe de l’empereur Hirohito, le Japon annonce sa reddition sans condition. Pour la première fois, la voix de l’empereur est diffusée à la radio, marquant la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale.

🌍 Répercussions mondiales

La frappe de Nagasaki confirme aux yeux du monde que l’arme atomique n’est pas un coup d’éclat isolé. Les États-Unis montrent qu’ils possèdent plusieurs bombes et qu’ils sont prêts à les employer. Cette démonstration change radicalement l’équilibre géopolitique : l’Union soviétique accélère son propre programme nucléaire, donnant naissance à la course aux armements de la guerre froide.

On peut comparer cette démonstration à l’effet psychologique du début de la guerre, quand la rapidité des chars allemands terrorisait l’Europe. Mais ici, c’est un pas supplémentaire : non seulement l’ennemi est surpris, mais le monde entier est placé sous la menace d’une arme de destruction totale.

Pour approfondir, le Nagasaki Atomic Bomb Museum propose une documentation riche, avec photographies, témoignages et analyses sur la catastrophe du 9 août 1945.

Nagasaki, trois jours après : la seconde frappe atomique achève de convaincre le Japon. 📸 reviserhistoire.fr

Dans la partie suivante, nous analyserons le bilan humain et moral de ces frappes atomiques, entre traumatismes, controverses et héritages.

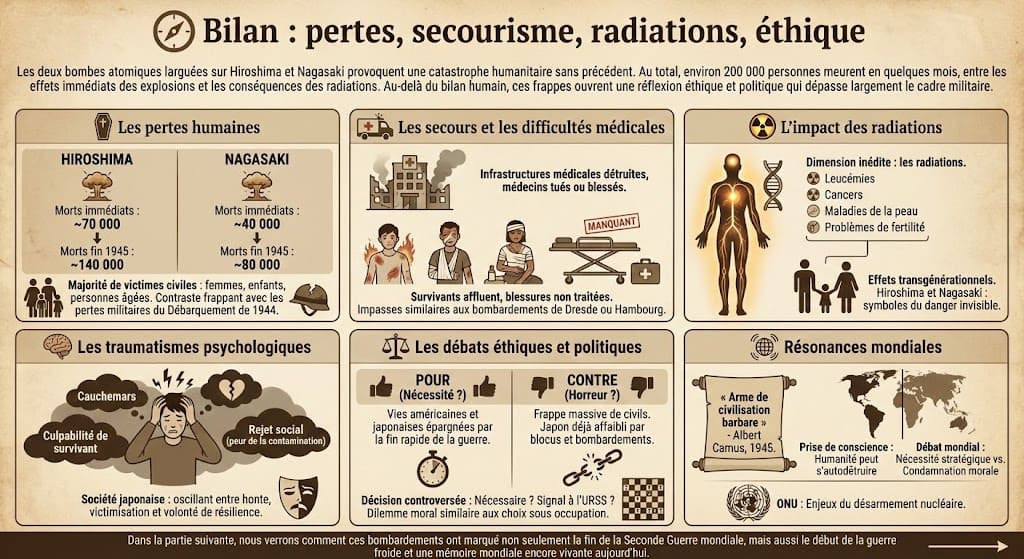

🧭 Bilan : pertes, secourisme, radiations, éthique

Les deux bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki provoquent une catastrophe humanitaire sans précédent. Au total, environ 200 000 personnes meurent en quelques mois, entre les effets immédiats des explosions et les conséquences des radiations. Au-delà du bilan humain, ces frappes ouvrent une réflexion éthique et politique qui dépasse largement le cadre militaire.

⚰️ Les pertes humaines

À Hiroshima, on estime à 70 000 le nombre de morts immédiats. Avec les décès ultérieurs, le bilan s’élève à environ 140 000 morts à la fin de l’année 1945. À Nagasaki, environ 40 000 morts sur le coup, puis près de 80 000 à la fin de l’année. Beaucoup de victimes sont des civils — femmes, enfants, personnes âgées — ce qui alimente la controverse.

Le contraste avec d’autres épisodes de la guerre est frappant : le Débarquement de 1944 avait déjà coûté des dizaines de milliers de vies, mais dans un cadre militaire. Ici, une majorité de victimes n’avaient aucun rôle militaire direct.

🚑 Les secours et les difficultés médicales

Dans les deux villes, les infrastructures médicales sont détruites. La plupart des hôpitaux sont en ruines, les médecins tués ou blessés. Les survivants affluent, brûlés, mutilés, irradiés, et manquent de soins essentiels. Beaucoup meurent de blessures qui auraient pu être traitées dans d’autres conditions. Les témoignages rappellent les mêmes impasses que celles rencontrées par les civils européens face aux bombardements massifs, comme à Dresde ou Hambourg.

☢️ L’impact des radiations

Les radiations ajoutent une dimension inédite. Les hibakusha développent leucémies, cancers, maladies de la peau et problèmes de fertilité. Les effets se transmettent parfois aux générations suivantes. Dans la mémoire collective, Hiroshima et Nagasaki deviennent des symboles du danger invisible : on peut survivre à l’explosion mais mourir lentement des suites de l’exposition.

🧠 Les traumatismes psychologiques

Les survivants portent aussi un traumatisme psychologique durable. Beaucoup décrivent des cauchemars, une culpabilité de survivant, et un rejet social lié à la peur de la contamination. La société japonaise a longtemps eu du mal à intégrer cette mémoire, oscillant entre honte, victimisation et volonté de résilience.

⚖️ Les débats éthiques et politiques

L’utilisation de la bombe atomique reste l’une des décisions les plus controversées de l’histoire. Était-elle nécessaire ? A-t-elle vraiment évité une invasion sanglante ? Ou bien a-t-elle été surtout un signal envoyé à l’URSS ? Ces questions divisent historiens et témoins jusqu’à aujourd’hui.

Les partisans de l’emploi insistent sur les vies américaines et japonaises « épargnées » par la fin rapide de la guerre. Les critiques soulignent l’horreur de frapper massivement des civils, alors que le Japon était déjà affaibli par le blocus et les bombardements. Cette controverse rappelle les dilemmes des sociétés occupées étudiés dans Résistance et collaboration : comment juger des choix faits dans l’urgence et sous pression ?

🌐 Résonances mondiales

L’impact moral dépasse le Japon. Partout dans le monde, intellectuels et responsables politiques débattent. Des figures comme Albert Camus dénoncent dès 1945 une arme de « civilisation barbare ». D’autres y voient une nécessité stratégique. Ce débat mondial nourrit une prise de conscience : l’humanité a désormais le pouvoir de s’autodétruire.

Pour prolonger cette réflexion, le site de l’ONU rappelle régulièrement les enjeux du désarmement nucléaire, à partir de l’exemple fondateur de 1945.

Le bilan humain et moral des frappes atomiques : une catastrophe humanitaire aux conséquences durables. 📸 reviserhistoire.fr

Dans la partie suivante, nous verrons comment ces bombardements ont marqué non seulement la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le début de la guerre froide et une mémoire mondiale encore vivante aujourd’hui.

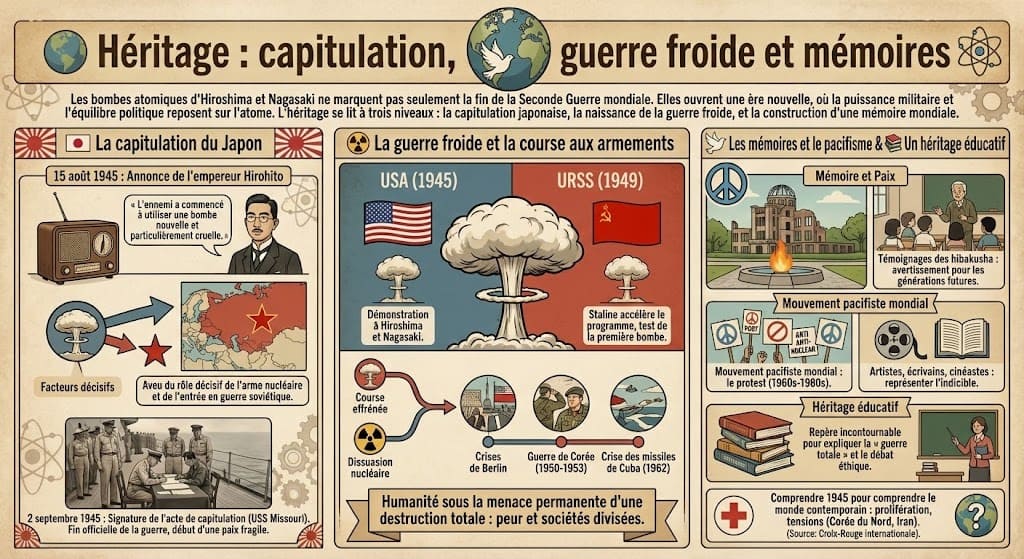

🌍 Héritage : capitulation, guerre froide et mémoires

Les bombes atomiques d’Hiroshima et Nagasaki ne marquent pas seulement la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elles ouvrent une ère nouvelle, où la puissance militaire et l’équilibre politique reposent sur l’atome. L’héritage se lit à trois niveaux : la capitulation japonaise, la naissance de la guerre froide, et la construction d’une mémoire mondiale.

🇯🇵 La capitulation du Japon

Le 15 août 1945, l’empereur Hirohito annonce officiellement la reddition sans condition du Japon. Dans son allocution radiodiffusée, il déclare : « L’ennemi a commencé à utiliser une bombe nouvelle et particulièrement cruelle. » Cet aveu souligne le rôle décisif de l’arme nucléaire dans la décision japonaise, même si d’autres facteurs ont compté, comme l’entrée en guerre de l’Union soviétique contre le Japon le 8 août.

Le 2 septembre 1945, la signature de l’acte de capitulation à bord du cuirassé USS Missouri met officiellement fin à la guerre. Après six années de conflit mondial, la paix revient, mais une paix fragile, traversée de tensions nouvelles.

☢️ La guerre froide et la course aux armements

La démonstration américaine à Hiroshima et Nagasaki convainc Staline d’accélérer son propre programme nucléaire. Dès 1949, l’URSS teste sa première bombe atomique. Commence alors une course effrénée entre les deux superpuissances, où la possession d’armes nucléaires devient le symbole de la puissance mondiale.

Cette logique de dissuasion nucléaire façonne toute la seconde moitié du XXe siècle : crises de Berlin, guerre de Corée, crise des missiles de Cuba. L’humanité vit désormais sous la menace permanente d’une destruction totale, une peur qui nourrit le climat de la guerre froide et des sociétés divisées.

🕊️ Les mémoires et le pacifisme

Au Japon, Hiroshima et Nagasaki deviennent des lieux de mémoire et de paix. Chaque année, des cérémonies commémorent les victimes et rappellent l’importance du désarmement nucléaire. Les hibakusha témoignent dans les écoles et auprès des jeunes générations, pour que leur expérience serve d’avertissement.

À l’échelle mondiale, les deux bombardements nourrissent un mouvement pacifiste et antinucléaire, notamment dans les années 1960-1980. Ils inspirent aussi artistes, écrivains et cinéastes, qui cherchent à représenter l’indicible. Comme la Shoah, Hiroshima et Nagasaki posent le défi de transmettre l’horreur sans la banaliser.

📚 Un héritage éducatif

Pour les historiens et enseignants, les bombardements atomiques sont devenus un repère incontournable. Ils permettent d’expliquer la notion de « guerre totale », où la frontière entre civils et militaires s’efface. Ils ouvrent aussi un débat civique sur l’éthique de la guerre et le rôle des sciences dans la société.

Aujourd’hui encore, les discussions sur la prolifération nucléaire, les tensions autour de la Corée du Nord ou de l’Iran s’inscrivent dans la continuité de 1945. Comprendre Hiroshima et Nagasaki, c’est donc comprendre l’un des fondements du monde contemporain.

Pour explorer cet héritage, tu peux consulter le site de la Croix-Rouge internationale, qui analyse le rôle humanitaire et les leçons tirées depuis 1945.

L’héritage d’Hiroshima et Nagasaki : une ère nouvelle marquée par la capitulation japonaise, la guerre froide et le devoir de mémoire. 📸 reviserhistoire.fr

Nous allons maintenant résumer les points essentiels à retenir avant de répondre aux questions fréquentes et de tester tes connaissances avec un quiz.

🧠 À retenir

- En août 1945, les États-Unis larguent deux bombes atomiques : « Little Boy » sur Hiroshima et « Fat Man » sur Nagasaki.

- Ces explosions causent environ 200 000 morts directs et indirects, en grande majorité des civils.

- Les hibakusha, survivants irradiés, subissent des séquelles physiques et psychologiques durables.

- La décision américaine visait à mettre fin rapidement à la guerre et à impressionner l’URSS, amorçant la guerre froide.

- Hiroshima et Nagasaki deviennent des symboles mondiaux du danger nucléaire et du pacifisme.

- Ces bombardements posent encore aujourd’hui des questions morales et politiques sur l’usage des armes de destruction massive.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur Hiroshima et Nagasaki

Pourquoi Hiroshima et Nagasaki ont-elles été choisies ?

Hiroshima était un centre militaire et industriel stratégique, tandis que Nagasaki abritait des chantiers navals et usines d’armement. Les deux villes n’avaient pas encore subi de destructions massives, ce qui permettait de mesurer pleinement l’impact des bombes atomiques.

Les bombes atomiques étaient-elles vraiment nécessaires ?

Le débat reste ouvert. Pour certains historiens, elles ont évité une invasion du Japon qui aurait causé des millions de morts. Pour d’autres, le Japon était déjà au bord de la capitulation et l’entrée en guerre de l’URSS suffisait. La question éthique demeure centrale.

Quelle différence entre « Little Boy » et « Fat Man » ?

« Little Boy », larguée sur Hiroshima, utilisait de l’uranium enrichi. « Fat Man », larguée sur Nagasaki, fonctionnait au plutonium et avait une puissance légèrement supérieure. Ces deux conceptions expérimentaient deux technologies différentes issues du Manhattan Project.

Qu’est-ce qu’un hibakusha ?

Le terme japonais hibakusha désigne les survivants des bombardements atomiques. Ils ont souvent souffert de maladies liées aux radiations, et ont longtemps été victimes de discriminations sociales au Japon, perçus comme « contaminés ».

Quel rôle ont joué les bombardements dans la guerre froide ?

Ils ont accéléré la méfiance entre États-Unis et URSS. Staline a lancé immédiatement son propre programme nucléaire. Dès 1949, les Soviétiques testaient leur première bombe, ouvrant la voie à une course aux armements qui a marqué toute la seconde moitié du XXe siècle.