🎯 Pourquoi capitalisme et bourgeoisie sont-ils indissociables ?

Le XIXᵉ siècle est marqué par la Révolution industrielle, mais aussi par une profonde mutation des structures sociales et économiques. Au cœur de ce bouleversement, on retrouve deux acteurs incontournables : le capitalisme, moteur de l’accumulation et de l’investissement, et la bourgeoisie, classe sociale qui en tire profit et consolide son pouvoir. Comprendre leur rôle, c’est éclairer la transformation de nos sociétés modernes.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 📜 Origines et principes du capitalisme

- 🏛️ L’essor de la bourgeoisie industrielle

- ⚖️ La bourgeoisie et les rapports sociaux

- 💡 Idées et penseurs du capitalisme

- 👑 Pouvoir économique et politique

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

Plongeons dans l’univers du capitalisme et de la bourgeoisie pour comprendre comment ces deux forces ont façonné la société industrielle et nos vies actuelles.

📜 Origines et principes du capitalisme

Le mot capitalisme désigne un système économique fondé sur la propriété privée des moyens de production et la recherche du profit. Il repose sur l’investissement de capitaux, la liberté du marché et la concurrence entre les acteurs économiques. Si ce terme se généralise au XIXᵉ siècle, ses racines remontent plus loin, dès la fin du Moyen Âge et l’époque moderne.

💰 Les premières formes de capitalisme

Dès le XVIᵉ siècle, avec les grandes découvertes et l’expansion du commerce mondial, une première dynamique capitaliste s’affirme. Les compagnies de commerce comme la Compagnie des Indes ou la Compagnie néerlandaise des Indes orientales investissent des fonds considérables pour financer les expéditions maritimes. En retour, elles engrangent des bénéfices colossaux grâce aux épices, au sucre, au coton ou encore à l’or.

Ces débuts annoncent une logique d’accumulation : on investit un capital pour obtenir un profit, que l’on réinvestit ensuite dans de nouvelles entreprises. Toutefois, ce capitalisme « marchand » reste limité, car il se concentre sur le commerce international plutôt que sur la production industrielle.

🏭 Le capitalisme industriel

Avec la machine à vapeur et l’essor des usines au XVIIIᵉ et XIXᵉ siècle, le capitalisme change de dimension.

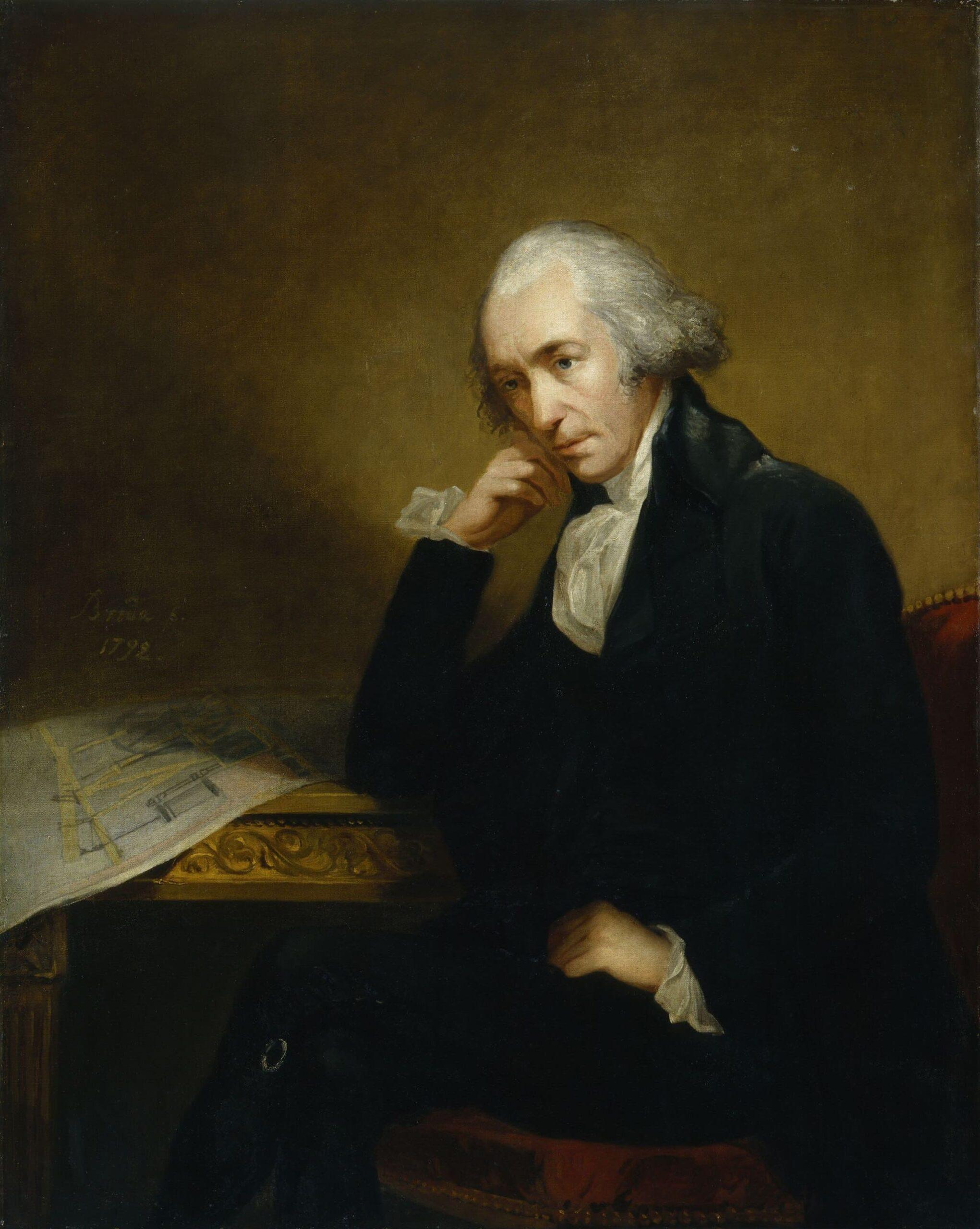

James Watt, ingénieur dont les améliorations décisives de la machine à vapeur propulsent le capitalisme industriel. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Il ne s’agit plus seulement de financer des navires ou du négoce, mais de posséder des moyens de production : machines, ateliers, mines, filatures. Ce capitalisme industriel repose sur l’investissement dans l’outil de travail, la mécanisation et l’innovation technique.

Ce modèle permet une croissance rapide de la production et une accumulation sans précédent des richesses.

Boulton, Watt et Murdoch, trio d’inventeurs emblématiques du capitalisme industriel. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY-SA

Les entrepreneurs investissent massivement, embauchent une main-d’œuvre abondante venue des campagnes et cherchent à réduire les coûts pour maximiser le profit.

📈 Les règles fondamentales du capitalisme

Le système capitaliste repose sur plusieurs principes clés :

- La propriété privée : les usines, machines, terres et capitaux appartiennent à des individus ou à des entreprises.

- La liberté du marché : En théorie, chacun peut investir, créer une entreprise, acheter et vendre librement. En réalité, cet idéal est encadré : l’État intervient encore beaucoup pour soutenir l’économie et contrôler la main-d’œuvre.

- La recherche du profit : moteur de l’activité économique, il pousse les entrepreneurs à innover et à réduire les coûts.

- La concurrence : en théorie, elle stimule la productivité. Cependant, le XIXe siècle voit aussi l’émergence de stratégies pour la limiter (cartels, concentration) afin de sécuriser les profits.

- L’accumulation du capital : les bénéfices sont réinvestis pour agrandir l’entreprise, moderniser les outils et dominer le marché.

⚖️ Capitalisme et inégalités

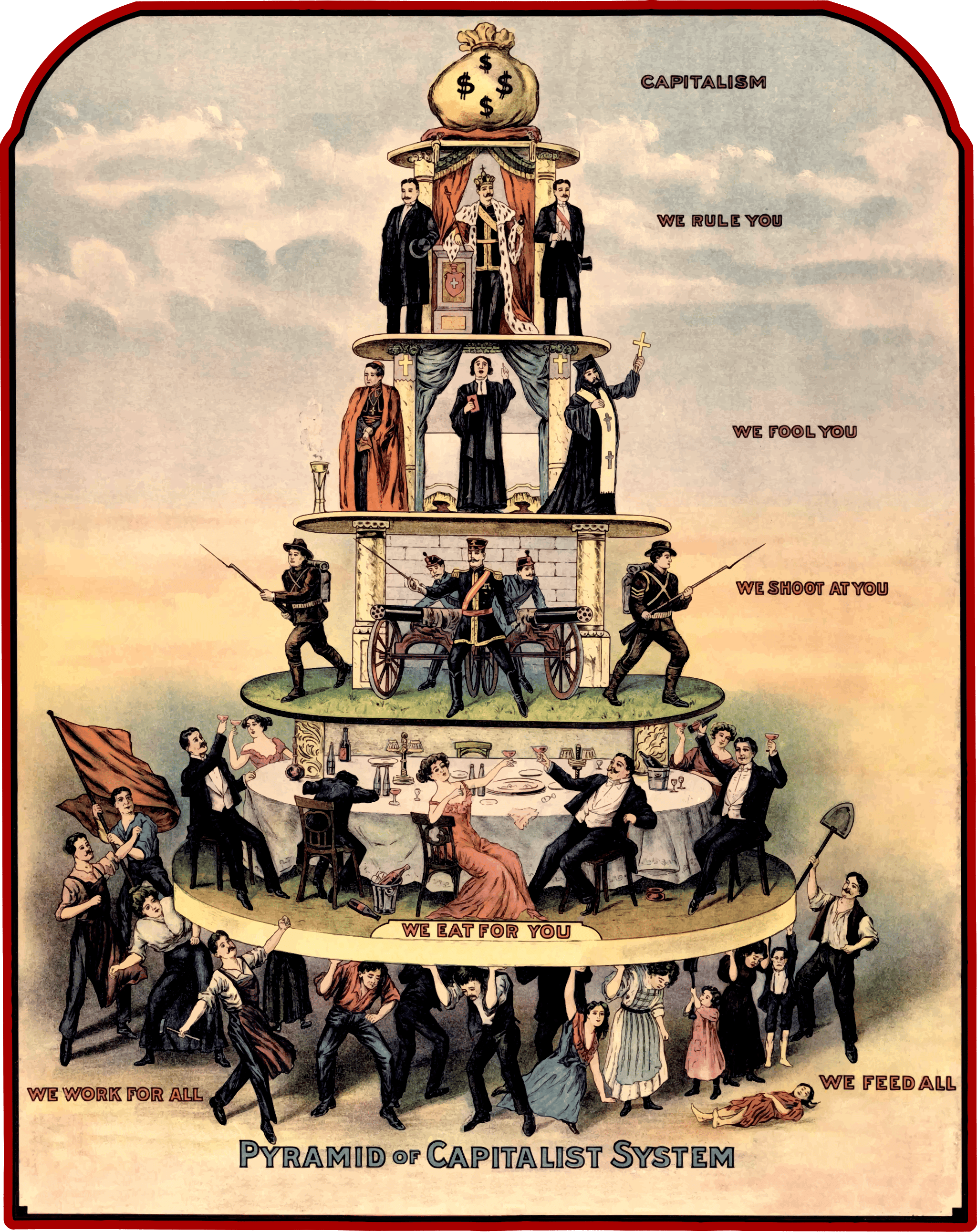

Si le capitalisme favorise la croissance économique, il génère aussi de profondes inégalités. Les profits reviennent principalement aux propriétaires et aux investisseurs, tandis que les ouvriers, qui n’ont que leur force de travail à vendre, perçoivent des salaires modestes. Le capitalisme industriel crée donc une société hiérarchisée, avec au sommet la bourgeoisie capitaliste, et à la base une masse de travailleurs précaires.

🌍 Un système qui s’internationalise

Dès le XIXᵉ siècle, le capitalisme s’étend à l’échelle mondiale. Les banques, les compagnies maritimes, les industries textiles ou sidérurgiques se connectent aux flux internationaux. Le coton d’Inde ou des États-Unis alimente les filatures anglaises, tandis que le charbon gallois et la sidérurgie française soutiennent l’essor du rail en Europe. Ce capitalisme globalisé annonce déjà le monde économique dans lequel nous vivons aujourd’hui.

Ainsi, le capitalisme apparaît comme un moteur essentiel de la Révolution industrielle : il fournit les capitaux, attire les investisseurs et permet le financement d’infrastructures gigantesques, des chemins de fer aux usines, en passant par les mines et les compagnies commerciales.

🏛️ L’essor de la bourgeoisie industrielle

La bourgeoisie est la grande gagnante de la Révolution industrielle. Cette classe sociale, déjà influente sous l’Ancien Régime grâce au commerce et aux professions libérales, devient au XIXᵉ siècle la force économique dominante et une classe dirigeante de premier plan, partageant encore souvent le pouvoir politique et le prestige social avec l’aristocratie traditionnelle. Elle détient les capitaux, contrôle les usines et impose ses valeurs dans l’économie comme dans la vie politique.

La pyramide du capitalisme : une critique visuelle des inégalités sociales. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

👨🏭 De commerçants à industriels

La bourgeoisie du XVIIIᵉ siècle se compose surtout de négociants, de banquiers et de professions libérales (notaires, avocats, médecins). Avec l’essor des usines et des nouvelles technologies, ces familles investissent leurs fortunes dans l’industrie. Elles deviennent propriétaires de filatures, de hauts-fourneaux, de compagnies minières et de chemins de fer. On parle alors de bourgeoisie industrielle. À côté de ces dynasties établies, de nombreux « hommes nouveaux », issus de l’artisanat ou de la petite bourgeoisie, profitent des opportunités pour rejoindre cette nouvelle élite industrielle.

Ces nouveaux entrepreneurs tirent leur richesse non plus du commerce uniquement, mais de la transformation de la matière et de l’exploitation de la main-d’œuvre ouvrière. Ils deviennent des figures centrales dans les villes industrielles comme Manchester, Lille, Saint-Étienne ou encore Essen en Allemagne.

Le boulevard Haussmann, symbole de l’urbanisme bourgeois du XIXᵉ siècle. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

🏠 Une nouvelle élite urbaine

La bourgeoisie industrielle ne se contente pas d’accumuler des richesses. Elle s’affirme aussi comme une élite sociale. Dans les villes industrielles, les familles bourgeoises s’installent dans de vastes demeures, loin des quartiers ouvriers. Elles fréquentent les salons, financent des œuvres de charité et affichent leur réussite à travers une architecture monumentale et des styles de vie luxueux.

Leur mode de vie contraste fortement avec celui des ouvriers entassés dans les logements insalubres. Cette opposition spatiale et sociale accentue les clivages au sein des villes industrielles.

📚 Valeurs et mentalité bourgeoises

La bourgeoisie ne se définit pas seulement par ses richesses, mais aussi par un système de valeurs. La petite et moyenne bourgeoisie met particulièrement en avant le travail, l’épargne et la discipline. La haute bourgeoisie, tout en valorisant la réussite matérielle (méritocratie), adopte souvent un mode de vie proche de l’aristocratie, fondé sur la rente. Pour elle, la réussite matérielle est la preuve de la valeur individuelle. Cette mentalité alimente l’idéologie capitaliste : chacun est censé pouvoir « réussir » par son travail et son esprit d’entreprise, même si en réalité les inégalités freinent la mobilité sociale.

Le Bon Marché, symbole de la consommation bourgeoise et du capitalisme marchand. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Ces valeurs s’imposent progressivement dans toute la société : l’école transmet l’idée de discipline, la religion insiste sur la morale du travail, et la politique valorise l’initiative privée. La bourgeoisie devient ainsi une classe hégémonique, dictant ses normes sociales et culturelles.

👑 Une puissance politique grandissante

En parallèle de son influence économique et sociale, la bourgeoisie acquiert un poids politique décisif. Au XIXᵉ siècle, dans la plupart des pays européens, le suffrage reste censitaire : seuls ceux qui paient un certain montant d’impôts peuvent voter. Cela favorise directement les bourgeois, qui deviennent majoritaires dans les assemblées et les conseils municipaux. Cependant, le siècle est marqué par une progression du suffrage universel masculin (comme en France dès 1848) ou un élargissement significatif du corps électoral.

Peu à peu, cette classe sociale impose ses priorités : la défense de la propriété privée, la protection des entreprises, la limitation des grèves et le maintien de l’ordre. Son rôle politique contribue à consolider le capitalisme et à freiner les revendications ouvrières.

🌍 La bourgeoisie au cœur de la mondialisation

La bourgeoisie industrielle ne limite pas ses ambitions au cadre national. Ses investissements et ses entreprises s’étendent à l’échelle mondiale. Elle participe à l’essor du commerce international, finance des banques puissantes comme Rothschild, et profite des colonies qui fournissent matières premières et débouchés pour ses produits manufacturés.

Ainsi, la bourgeoisie industrielle du XIXᵉ siècle devient une classe dominante globale, capable d’influencer l’économie mondiale et de façonner durablement les rapports sociaux entre classes.

⚖️ La bourgeoisie et les rapports sociaux

Le XIXᵉ siècle est marqué par une transformation profonde des rapports sociaux.

La montée en puissance de la bourgeoisie industrielle modifie l’équilibre entre les différentes classes. Si cette élite s’impose au sommet de la hiérarchie, c’est en grande partie grâce à sa domination économique et à son influence politique. Mais cette ascension crée aussi des tensions et des conflits sociaux majeurs.

👨🏭 Bourgeoisie et ouvriers : un rapport de force

Le développement des usines place les ouvriers dans une situation de forte dépendance vis-à-vis de leurs employeurs. Les patrons bourgeois fixent les horaires, imposent des cadences de travail et versent des salaires souvent misérables. Les conditions de vie difficiles et l’exploitation accrue accentuent le fossé entre bourgeoisie et classe ouvrière.

Cette opposition engendre des tensions sociales croissantes. Les premières grèves naissent de cette inégalité structurelle et visent à obtenir de meilleures conditions de travail. Mais les bourgeois, souvent proches du pouvoir politique, utilisent la loi et la répression pour défendre leurs intérêts économiques.

🏠 Bourgeoisie et classes populaires urbaines

Dans les villes industrielles, la séparation entre quartiers bourgeois et quartiers ouvriers est flagrante. Les premiers bénéficient de larges avenues, d’immeubles spacieux et d’espaces verts, tandis que les seconds s’entassent dans des logements insalubres, sans eau courante ni hygiène. Cette distance physique traduit et renforce la distance sociale.

Les bourgeois voient les classes populaires comme une main-d’œuvre indispensable mais aussi comme une menace potentielle pour l’ordre public. Ils multiplient les œuvres de charité et le paternalisme industriel (écoles, logements ouvriers, dispensaires) afin de contrôler et fidéliser les travailleurs.

📚 Bourgeoisie et aristocratie

La montée de la bourgeoisie ne fait pas disparaître l’aristocratie. Au XIXᵉ siècle, les deux groupes cohabitent, parfois en s’opposant, parfois en s’alliant. L’aristocratie conserve son prestige social et ses terres, mais elle est progressivement concurrencée sur le plan économique. Toutefois, une partie de l’aristocratie s’adapte en investissant dans l’industrie ou la finance, participant ainsi à la dynamique capitaliste.

Les mariages entre familles aristocratiques et bourgeoises deviennent fréquents, permettant à la noblesse de retrouver des financements et à la bourgeoisie d’acquérir titres et reconnaissance. Cette alliance progressive contribue à stabiliser la société tout en consolidant la domination des classes supérieures.

🌍 Bourgeoisie et colonies

Enfin, les rapports sociaux dépassent le cadre national. La bourgeoisie industrielle profite largement des colonies, qui fournissent matières premières (coton, charbon, métaux) et débouchés pour les produits manufacturés européens. Dans ce cadre, la hiérarchie sociale s’étend à une hiérarchie mondiale : l’Europe industrielle domine les territoires colonisés, reproduisant à l’échelle internationale les logiques d’inégalité et d’exploitation.

Ainsi, la bourgeoisie du XIXᵉ siècle se situe au cœur de rapports sociaux profondément inégalitaires, aussi bien dans les usines que dans les villes ou dans les empires coloniaux. Elle consolide son rôle de classe dominante tout en suscitant la naissance des premières grandes luttes sociales modernes.

💡 Idées et penseurs du capitalisme

Le développement du capitalisme au XIXᵉ siècle s’accompagne d’une réflexion intellectuelle intense. Des économistes, philosophes et penseurs politiques cherchent à expliquer, justifier ou critiquer ce système économique. Le capitalisme ne se limite donc pas à une pratique : il devient aussi une idéologie qui structure les débats intellectuels et politiques de son temps.

📖 Adam Smith et la main invisible

Bien avant la Révolution industrielle, l’Écossais Adam Smith (1723-1790) publie La Richesse des nations (1776). Il y défend l’idée que la recherche individuelle du profit contribue, sans le vouloir, au bien-être collectif. Cette idée de la main invisible du marché devient l’un des piliers de la pensée libérale et du capitalisme moderne.

Smith prône la liberté du commerce, la concurrence et le rôle limité de l’État. Ses idées fondent le libéralisme économique, c’est-à-dire la défense de la liberté du commerce et de l’initiative privée. Au XIXᵉ siècle, ce libéralisme devient l’idéologie dominante qui sert à justifier le capitalisme industriel.

📊 David Ricardo et la valeur-travail

Au début du XIXᵉ siècle, l’économiste britannique David Ricardo (1772-1823) approfondit la réflexion sur la valeur. Il affirme que la valeur d’un bien provient essentiellement du travail nécessaire à sa production. Cette théorie de la valeur-travail influencera autant les défenseurs que les critiques du capitalisme, notamment Karl Marx.

📚 Karl Marx et la critique du capitalisme

Le philosophe allemand Karl Marx (1818-1883) est sans doute le penseur le plus célèbre lié au capitalisme, qu’il considère comme un système fondamentalement injuste. Avec Friedrich Engels, il publie en 1848 le Manifeste du Parti communiste, dans lequel il décrit la lutte des classes entre bourgeoisie et prolétariat.

Pour Marx, le capitalisme exploite les travailleurs en s’appropriant la plus-value de leur travail. Cette exploitation entraîne des crises économiques récurrentes et prépare, selon lui, une révolution visant à instaurer le socialisme (collectivisation), étape vers l’avènement futur d’une société sans classes (communisme). Sa critique radicale nourrit les mouvements ouvriers et les premières idéologies socialistes.

📈 John Stuart Mill et le libéralisme social

Se distinguant du marxisme révolutionnaire, l’économiste et philosophe John Stuart Mill (1806-1873) défend un libéralisme social. Tout en acceptant les bases du capitalisme, il reconnaît la nécessité de limiter les excès et de protéger les plus faibles. Il plaide pour des réformes sociales, comme l’éducation obligatoire et la limitation du travail des enfants, afin de rendre le capitalisme plus humain.

🌍 Capitalisme et idéologie mondiale

Ces débats intellectuels dépassent le cadre national. Au XIXᵉ siècle, les idées de Smith, Ricardo, Marx et Mill circulent largement en Europe et aux États-Unis, influençant les politiques économiques et les mouvements sociaux. Le capitalisme devient alors à la fois un système économique dominant et un objet central de réflexion philosophique.

Ainsi, les penseurs du XIXᵉ siècle contribuent à façonner non seulement la pratique du capitalisme, mais aussi les manières de l’interpréter, de le défendre ou de le contester. Leur héritage intellectuel reste encore aujourd’hui au cœur des débats économiques contemporains.

🏁 Conclusion et héritage du capitalisme bourgeois

Au XIXᵉ siècle, la bourgeoisie industrielle et le capitalisme façonnent en profondeur les sociétés européennes. Ce système économique, né de la Révolution industrielle, repose sur la propriété privée des moyens de production, la recherche du profit et la libre concurrence. En quelques décennies, il transforme les structures sociales, politiques et culturelles.

La bourgeoisie, en s’imposant comme classe dominante, donne le ton de cette nouvelle ère. Elle incarne la réussite matérielle, le dynamisme économique et l’essor de la modernité. Mais son pouvoir repose aussi sur de profondes inégalités, en particulier vis-à-vis de la classe ouvrière exploitée.

Le capitalisme bourgeois du XIXᵉ siècle laisse un héritage durable. D’un côté, il impulse une croissance économique spectaculaire, stimule l’innovation et favorise l’émergence d’une société de consommation. De l’autre, il suscite les premières grandes contestations sociales et politiques, ouvrant la voie aux syndicats, aux mouvements socialistes et aux débats sur la justice sociale.

Aujourd’hui encore, les tensions entre capitalisme, démocratie et inégalités sociales trouvent leurs racines dans cette période fondatrice. L’étude de la bourgeoisie industrielle et du capitalisme du XIXᵉ siècle permet donc de mieux comprendre les dynamiques de notre monde contemporain.

En définitive, le XIXᵉ siècle n’a pas seulement vu l’essor d’une nouvelle classe sociale, mais bien l’avènement d’un système économique global dont nous vivons toujours les héritages et les contradictions.

🏁 Conclusion et héritage du capitalisme bourgeois

Au XIXᵉ siècle, la bourgeoisie industrielle et le capitalisme façonnent en profondeur les sociétés européennes. Ce système économique, né de la Révolution industrielle, repose sur la propriété privée des moyens de production, la recherche du profit et la libre concurrence. En quelques décennies, il transforme les structures sociales, politiques et culturelles.

La bourgeoisie, en s’imposant comme classe dominante, donne le ton de cette nouvelle ère. Elle incarne la réussite matérielle, le dynamisme économique et l’essor de la modernité. Mais son pouvoir repose aussi sur de profondes inégalités, en particulier vis-à-vis de la classe ouvrière exploitée.

Le capitalisme bourgeois du XIXᵉ siècle laisse un héritage durable. D’un côté, il impulse une croissance économique spectaculaire, stimule l’innovation et favorise l’émergence d’une société de consommation. De l’autre, il suscite les premières grandes contestations sociales et politiques, ouvrant la voie aux syndicats, aux mouvements socialistes et aux débats sur la justice sociale.

Aujourd’hui encore, les tensions entre capitalisme, démocratie et inégalités sociales trouvent leurs racines dans cette période fondatrice. L’étude de la bourgeoisie industrielle et du capitalisme du XIXᵉ siècle permet donc de mieux comprendre les dynamiques de notre monde contemporain.

En définitive, le XIXᵉ siècle n’a pas seulement vu l’essor d’une nouvelle classe sociale, mais bien l’avènement d’un système économique global dont nous vivons toujours les héritages et les contradictions.

🧠 À retenir

- Le capitalisme repose sur la propriété privée, le profit et la concurrence libre.

- La bourgeoisie industrielle devient la classe dominante au XIXᵉ siècle grâce à son rôle économique.

- Les rapports sociaux sont marqués par de fortes inégalités entre bourgeoisie et ouvriers.

- Des penseurs comme Adam Smith, Ricardo, Marx et Mill théorisent ou critiquent le système capitaliste.

- Le capitalisme bourgeois stimule la croissance mais entraîne aussi des tensions sociales et politiques.

- Il laisse un héritage durable qui influence encore nos sociétés modernes.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur le capitalisme et la bourgeoisie

Quelle est la définition du capitalisme au XIXᵉ siècle ?

Le capitalisme désigne un système économique fondé sur la propriété privée, l’investissement de capitaux et la recherche du profit. Au XIXᵉ siècle, il se développe avec la Révolution industrielle et devient le mode d’organisation dominant en Europe et aux États-Unis.

Pourquoi la bourgeoisie devient-elle la classe dominante ?

La bourgeoisie industrielle s’impose grâce à la maîtrise des usines, des banques et du commerce. Elle accumule richesses et influence politique, remplaçant progressivement l’aristocratie traditionnelle au sommet de la hiérarchie sociale.

Quelles étaient les relations entre bourgeois et ouvriers ?

Les relations étaient marquées par un fort déséquilibre. Les ouvriers, dépendants de leur emploi, subissaient des conditions de travail difficiles et de bas salaires. Les bourgeois, en position de force, exploitaient cette main-d’œuvre tout en cherchant à maintenir l’ordre social.

Quels penseurs ont influencé le capitalisme et sa critique ?

Parmi les plus influents : Adam Smith (libéralisme économique), David Ricardo (valeur-travail), Karl Marx (critique du capitalisme) et John Stuart Mill (libéralisme social). Leurs idées structurent encore aujourd’hui les débats économiques.

Le capitalisme bourgeois existe-t-il toujours aujourd’hui ?

Oui, mais sous des formes adaptées. Le capitalisme du XIXᵉ siècle a évolué avec la mondialisation, l’État-providence et les réformes sociales. Toutefois, les inégalités et les rapports de domination hérités de cette époque demeurent des enjeux centraux de nos sociétés actuelles.