🎯 Pourquoi la colonisation française a-t-elle marqué l’histoire ?

La colonisation française est l’un des chapitres les plus marquants de l’histoire mondiale. En quelques siècles, la France a bâti un empire qui s’étendait sur tous les continents, de l’Amérique du Nord à l’Afrique, de l’Asie à l’Océanie. Derrière les cartes colorées des atlas scolaires, se cachent des récits complexes : conquêtes militaires, ambitions économiques, rivalités impérialistes, mais aussi résistances farouches et mémoires douloureuses.

Comprendre la colonisation française, c’est plonger au cœur des enjeux qui ont façonné le monde moderne. C’est aussi saisir comment la langue française, les structures politiques et les héritages culturels se sont diffusés, souvent dans la violence. Enfin, c’est réfléchir aux traces que cette histoire laisse encore aujourd’hui dans nos sociétés.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 📜 Aux origines de la colonisation française

- 🌍 Expansion coloniale et empires d’Ancien Régime

- 🏛️ Le « second empire colonial » au XIXe siècle

- 🌍 La colonisation en Afrique

- 🌏 La colonisation en Asie et en Océanie

- ✝️ Missionnaires et explorateurs

- 💰 L’économie coloniale

- 👥 Les sociétés coloniales et hiérarchies raciales

- ⚔️ Révoltes et résistances

- 🏴 Les rivalités impérialistes

- 📚 Culture, école et représentations

- ⚖️ Politique intérieure française et colonisation

- 🔥 Décolonisation et fin des empires

- 🧩 Héritages et mémoires

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

Prêt à explorer cette histoire ? Plongeons dans les origines de la colonisation française, quand le royaume cherchait à rivaliser avec l’Espagne et le Portugal dans la conquête du Nouveau Monde.

📜 Aux origines de la colonisation française

La colonisation française commence à la Renaissance, au moment où l’Europe s’élance vers de nouveaux horizons. Inspirée par les voyages de Christophe Colomb et Vasco de Gama, la France cherche à rivaliser avec les grandes puissances ibériques. L’objectif est clair : trouver de nouvelles routes commerciales, exploiter des richesses exotiques et étendre l’influence du royaume au-delà de ses frontières.

Les premiers pas en Amérique

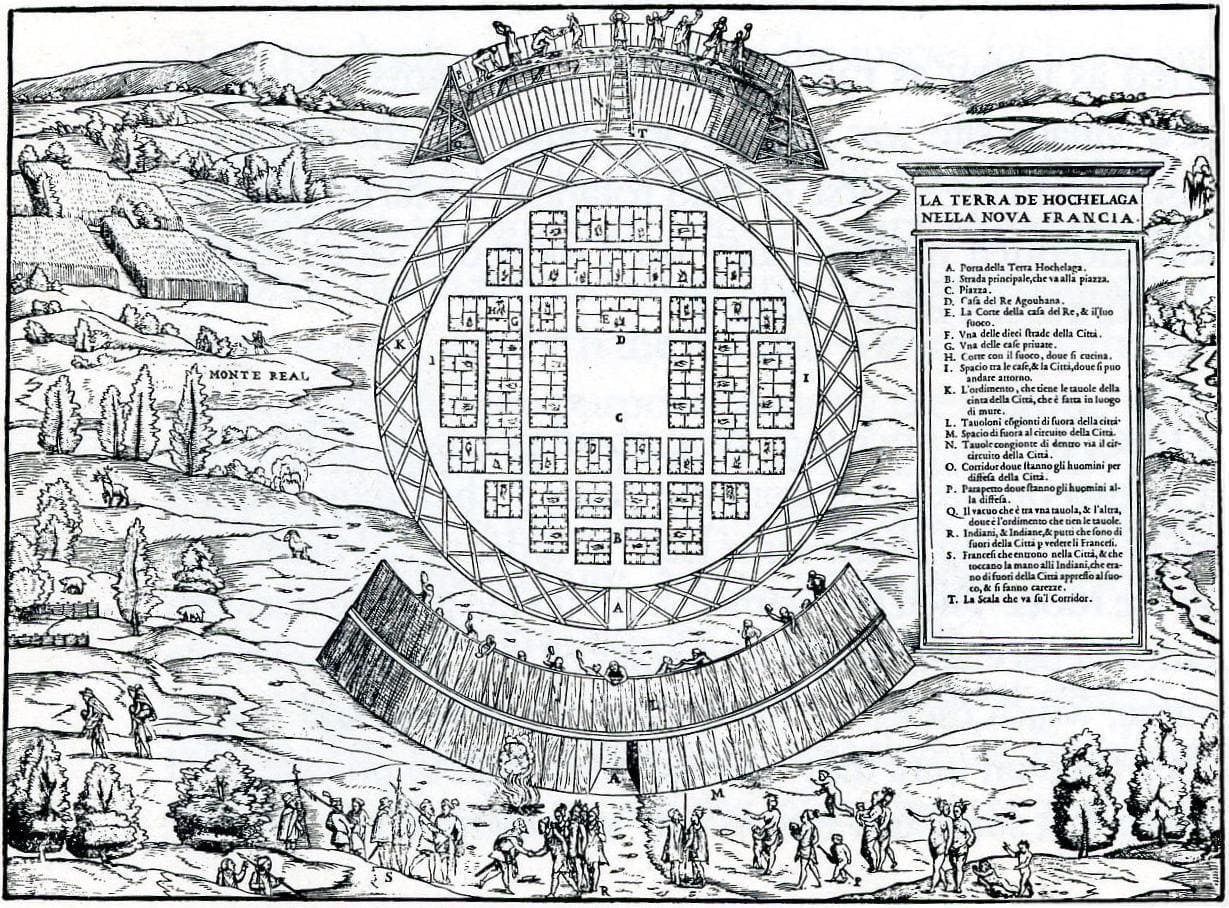

Dès le début du XVIᵉ siècle, des navigateurs français s’aventurent vers le Nouveau Monde. En 1534, Jacques Cartier explore le golfe du Saint-Laurent au nom de François Ier.

Jacques Cartier lors de son expédition au Canada, première tentative française de colonisation en Amérique. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Même si la tentative de colonisation du Canada échoue au départ, elle ouvre la voie à une implantation plus durable. On parle alors de la « Nouvelle-France », un territoire immense qui s’étend du Canada actuel jusqu’à la Louisiane. Ce rêve colonial incarne l’ambition française de s’imposer face à l’Espagne et au Portugal.

Ces expéditions ne sont pas seulement motivées par l’appât du gain. Elles sont aussi liées à la volonté de diffuser la foi chrétienne, ce qui annonce déjà le rôle des missionnaires et explorateurs. À travers ces voyages, la France pose les premières pierres d’un empire colonial naissant.

Les Antilles et l’essor du commerce maritime

Si le Canada attire l’attention des explorateurs, ce sont surtout les îles des Caraïbes qui deviennent des laboratoires coloniaux. Dès le XVIIᵉ siècle, les Français s’installent en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Domingue (aujourd’hui Haïti). Ces colonies deviennent rapidement stratégiques grâce à la culture de la canne à sucre.

Saint-Domingue devient la colonie la plus riche du monde grâce au commerce du sucre, du café et de l’indigo. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

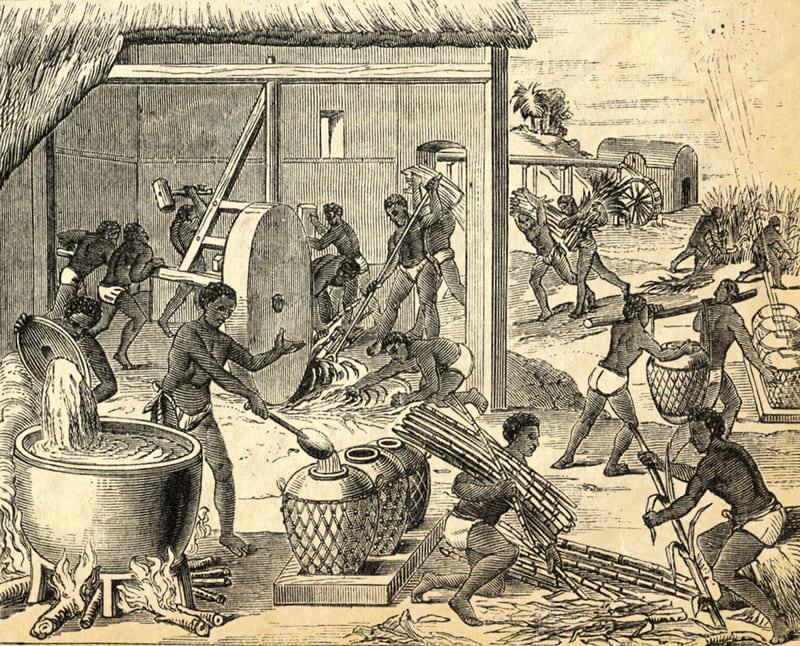

Le commerce colonial repose alors sur une organisation brutale : la traite négrière alimente les plantations en main-d’œuvre esclave.

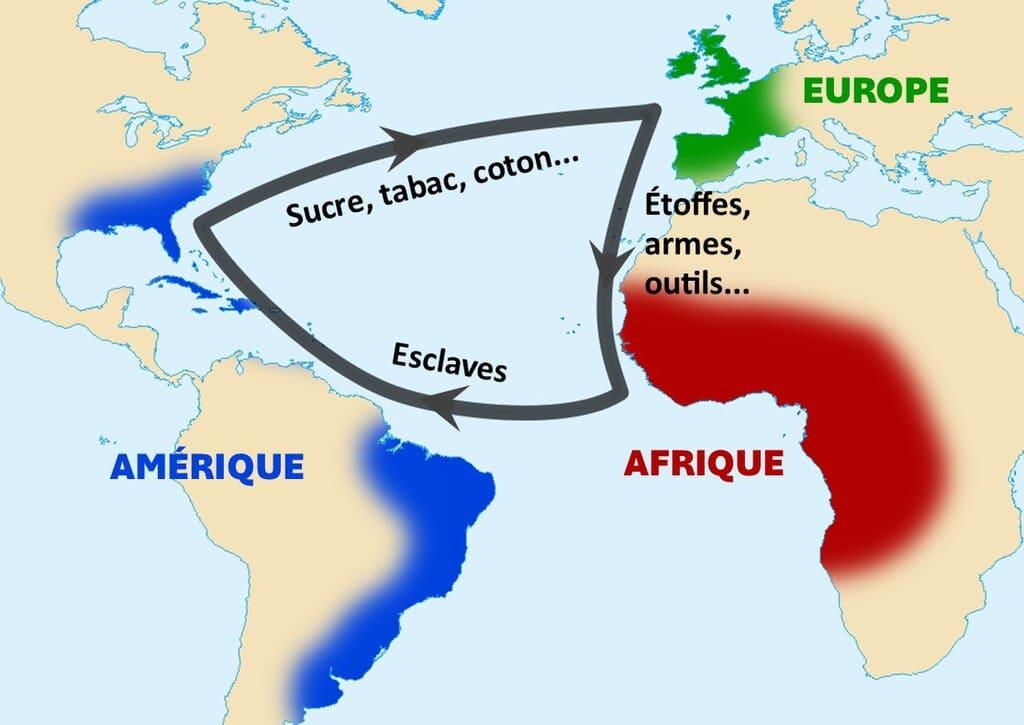

Ce « commerce triangulaire », qui relie l’Europe, l’Afrique et l’Amérique, fait de la France l’une des puissances maritimes montantes. Cette dynamique sera au cœur de l’économie coloniale pendant plus de deux siècles.

Le commerce triangulaire reliait l’Europe, l’Afrique et l’Amérique en organisant la traite négrière. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC0 (domaine public)

Les rivalités européennes

La colonisation française ne se déroule pas sans obstacles. L’Angleterre, l’Espagne et les Provinces-Unies (Pays-Bas) contestent les ambitions françaises. La guerre est permanente sur mer comme sur terre. Les colonies changent souvent de mains au gré des traités, comme la perte du Canada au profit des Britanniques après la guerre de Sept Ans (1763).

Cette rivalité impérialiste est l’une des clés pour comprendre l’expansion française. Conquérir et conserver des colonies devient un enjeu stratégique, autant militaire qu’économique. Les bases de la colonisation en Afrique et en Asie se posent déjà dans cette logique de compétition mondiale.

Les explorateurs et les cartes du monde

Les navigateurs français rapportent aussi des cartes, des plantes et des récits. Des figures comme Samuel de Champlain, fondateur de Québec en 1608, ou René-Robert Cavelier de La Salle, explorateur du Mississippi, façonnent une véritable mythologie coloniale. Ces aventuriers contribuent à donner à la monarchie française une image de puissance tournée vers le monde.

Samuel de Champlain, fondateur de Québec, consolide la présence française en Amérique du Nord. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Mais ces conquêtes ont un coût : maladies, guerres avec les peuples autochtones, et logistique difficile. Malgré ces obstacles, le projet colonial s’enracine et se structure. Il ne s’agit plus seulement d’expéditions isolées, mais bien d’une politique réfléchie de la monarchie.

Une colonisation déjà contestée

Dès ces premiers temps, la colonisation française est traversée de contradictions. Elle se veut porteuse de civilisation et de christianisation, mais repose sur la domination et l’exploitation. Des voix critiques s’élèvent, notamment au sein de l’Église, sur le traitement infligé aux populations autochtones. Cependant, la logique économique et géopolitique l’emporte : la France entre pleinement dans l’ère des empires coloniaux.

En résumé, les origines de la colonisation française plongent leurs racines dans la Renaissance. De Cartier à Champlain, des Antilles à la Nouvelle-France, les bases sont posées pour un empire qui prendra toute son ampleur au XIXᵉ siècle. La suite de notre voyage nous plonge dans l’expansion coloniale de l’Ancien Régime, où la France consolide son emprise mondiale.

🌍 Expansion coloniale et empires d’Ancien Régime

Après les balbutiements du XVIᵉ siècle, la colonisation française s’organise véritablement sous les règnes d’Henri IV et de Louis XIII. L’État royal soutient les compagnies de commerce qui obtiennent des privilèges exclusifs pour exploiter certaines régions. C’est ainsi que naissent les grandes compagnies coloniales, moteurs de l’expansion française dans le monde.

Les grandes compagnies coloniales

La monarchie absolue comprend rapidement que l’expansion outre-mer doit être encadrée. Dès le début du XVIIe siècle, la monarchie accorde des monopoles commerciaux à des compagnies privées (comme celle menée par Pierre Dugua de Mons dès 1604) pour exploiter le Canada. Elle est suivie par la Compagnie des Cent-Associés en 1627, fondée par Richelieu, qui organise la colonisation de la Nouvelle-France. Plus tard, Colbert, ministre de Louis XIV, multiplie ces compagnies : Compagnie des Indes occidentales, Compagnie des Indes orientales… L’objectif est double : monopoliser le commerce colonial et financer l’expansion française.

Ces compagnies deviennent les acteurs principaux du développement colonial. Elles envoient des colons, construisent des ports, organisent les cultures et entretiennent des armées privées pour défendre leurs intérêts. Elles participent à la mise en place d’un système mondial d’échanges qui relie l’Europe aux autres continents.

La puissance française aux Antilles

Au XVIIᵉ siècle, les Antilles deviennent le joyau colonial de la France. Saint-Domingue, surnommée « la perle des Antilles », est la colonie la plus riche du monde grâce à la production de sucre, de café et d’indigo.

Saint-Domingue devient la colonie la plus riche du monde grâce au commerce du sucre, du café et de l’indigo. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Cette prospérité repose sur l’exploitation intensive d’une main-d’œuvre esclave venue d’Afrique. Le Code noir (Édit de 1685) codifie l’esclavage déjà pratiqué dans les colonies. Il donne un cadre juridique à l’exploitation des esclaves (définis comme des biens meubles) et institutionnalise une hiérarchie raciale brutale.

À travers ce système, la France s’impose comme une puissance majeure du commerce colonial. Les ports métropolitains comme Nantes, Bordeaux ou La Rochelle s’enrichissent grâce aux cargaisons de sucre, de café et de coton. Ces fortunes alimentent l’essor d’une bourgeoisie marchande qui trouve dans la colonisation un formidable moteur économique.

L’Asie et l’océan Indien

Si les Antilles brillent, la France tente aussi de s’implanter en Asie. La Compagnie des Indes orientales fonde des comptoirs en Inde : Pondichéry, Chandernagor, Mahé. Ces petites enclaves permettent de participer au commerce des épices, des cotonnades et de la soie. Elles symbolisent l’ouverture française vers l’Orient, même si la domination anglaise y reste écrasante.

Dans l’océan Indien, l’île de France (aujourd’hui l’île Maurice) et l’île Bourbon (aujourd’hui La Réunion) deviennent des bases stratégiques. Elles servent de relais aux navires marchands et renforcent la présence française dans une zone clé de la mondialisation naissante.

La rivalité avec l’Angleterre

Au XVIIIᵉ siècle, la France et l’Angleterre s’affrontent pour la domination coloniale mondiale. La guerre de Sept Ans (1756-1763) est un tournant : la France perd le Canada et la quasi-totalité de son empire en Amérique du Nord au profit des Anglais. Cette défaite est vécue comme un traumatisme national. Pourtant, l’empire français ne disparaît pas : il se recentre sur les Antilles, l’océan Indien et quelques comptoirs en Afrique.

Cette rivalité préfigure les grandes luttes impérialistes du XIXᵉ siècle. Elle explique aussi pourquoi la France cherche à reconstruire un empire puissant après la Révolution et l’Empire, inaugurant ce que les historiens appellent le « second empire colonial ».

Des colonies aux multiples visages

Sous l’Ancien Régime, les colonies françaises ne sont pas homogènes. Certaines, comme Saint-Domingue ou la Martinique, sont de véritables machines économiques tournées vers l’exportation. D’autres, comme le Canada, reposent sur le commerce des fourrures et les alliances avec les populations autochtones. Enfin, les comptoirs indiens ou africains servent surtout de points stratégiques dans les réseaux marchands.

Cette diversité témoigne de la souplesse et des limites du système colonial français. Le système colonial français s’adapte aux réalités locales. En Amérique du Nord, la faible présence démographique française l’oblige souvent à composer avec les peuples autochtones et à nouer des alliances. Aux Antilles, en revanche, elle impose une domination brutale.

Vers la Révolution française

À la veille de la Révolution, l’empire colonial français est puissant mais fragile. Puissant car il repose sur des colonies lucratives et un commerce mondial. Fragile car il est menacé par les révoltes d’esclaves, la concurrence anglaise et le coût des guerres. En 1791, l’insurrection de Saint-Domingue annonce déjà la fin d’un modèle. Quelques années plus tard, l’indépendance d’Haïti privera la France de sa colonie la plus riche, un événement majeur qui marquera durablement la mémoire coloniale.

En somme, l’expansion coloniale de l’Ancien Régime illustre à la fois les ambitions universelles de la monarchie française et les contradictions de son système. Elle prépare le terrain au grand basculement du XIXᵉ siècle : la construction d’un empire colonial encore plus vaste, que l’on nommera le « second empire colonial ».

🏛️ Le « second empire colonial » au XIXᵉ siècle

Après la Révolution française et l’Empire napoléonien, la France a perdu une grande partie de ses possessions coloniales. L’indépendance d’Haïti en 1804, véritable séisme mondial, a brisé l’empire sucrier des Antilles. Mais au XIXᵉ siècle, la monarchie restaurée puis la IIIᵉ République lancent un nouvel élan. C’est ce que les historiens appellent le « second empire colonial », qui s’étend principalement en Afrique et en Asie.

Le contexte du XIXᵉ siècle

Le XIXᵉ siècle est une période de bouleversements majeurs. L’Europe connaît la Révolution industrielle, qui décuple ses besoins en matières premières et en marchés. Dans ce contexte, les colonies apparaissent comme des réservoirs de ressources et des débouchés commerciaux. Parallèlement, l’idéologie du « progrès » et de la « civilisation » justifie la conquête des peuples considérés comme « arriérés ».

C’est aussi l’époque du nationalisme. Après la défaite de 1870 contre l’Allemagne, la République française cherche à restaurer son prestige en bâtissant un empire colonial. La colonisation devient ainsi un instrument de revanche et d’unité nationale.

La conquête de l’Algérie

L’Algérie constitue la première grande entreprise coloniale du XIXᵉ siècle. En 1830, une expédition militaire française débarque près d’Alger. La conquête est longue, violente et marquée par des massacres. Elle suscite une résistance acharnée menée par l’émir Abd el-Kader, qui ne sera vaincu qu’en 1847. L’Algérie devient alors une colonie de peuplement, avec l’installation massive de colons européens (venus de France, mais aussi d’Espagne, d’Italie, de Malte).

L’Algérie illustre la logique coloniale nouvelle : il ne s’agit plus seulement de comptoirs commerciaux, mais d’une domination directe et durable. Ce modèle sera progressivement étendu à d’autres territoires africains.

Les expansions en Afrique

À partir de la seconde moitié du XIXᵉ siècle, la France s’implante massivement en Afrique. L’Afrique de l’Ouest devient un immense espace colonial : Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Burkina Faso, Guinée… Ces territoires sont intégrés dans l’« Afrique occidentale française » (AOF). Plus à l’est, naît l’« Afrique équatoriale française » (AEF), qui regroupe le Tchad, le Congo, le Gabon et l’Oubangui-Chari (actuelle Centrafrique).

La logique est double : contrôler des ressources (coton, arachide, cacao, minerais) et affirmer la puissance française face aux Britanniques. Cette expansion s’inscrit dans la « course à l’Afrique ». La conférence de Berlin (1884-1885) fixe les règles permettant aux puissances européennes de revendiquer des territoires, accélérant ainsi le partage du continent.

L’Asie et l’Indochine

Parallèlement, la France étend sa présence en Asie. Dès 1858, la prise de Saïgon ouvre la voie à la conquête de l’Indochine. En 1887, l’Union indochinoise est officiellement créée : elle regroupe le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Cette colonie devient le centre de gravité de la présence française en Orient, avec une forte exploitation économique (riz, caoutchouc, mines).

L’Indochine est aussi une vitrine culturelle : la France y impose son école, son droit et sa langue. Mais cette colonisation est marquée par des révoltes permanentes, qui annoncent déjà les mouvements de libération du XXᵉ siècle.

La justification idéologique

Le second empire colonial ne se présente pas seulement comme une entreprise économique. Il est porté par une idéologie : la « mission civilisatrice ». La France se voit comme investie d’un rôle universel : apporter l’instruction, la science et la culture à des peuples jugés « inférieurs ». Cette vision, relayée par les élites politiques et intellectuelles, justifie les conquêtes et masque les violences de la domination coloniale.

Ce discours se traduit par l’envoi de missionnaires et explorateurs, par la création d’écoles et par une propagande qui présente la colonisation comme une œuvre humanitaire. En réalité, elle s’accompagne de violences, de réquisitions, et d’un profond bouleversement des sociétés locales.

Un empire mondial

À la veille de 1914, l’empire colonial français couvre près de 11 millions de km² et rassemble environ 50 millions d’habitants. C’est le deuxième empire mondial après celui du Royaume-Uni. De l’Afrique à l’Asie, en passant par l’Océanie et Madagascar, la France a bâti une mosaïque coloniale immense.

Cet empire est à la fois une source de fierté nationale et un sujet de tensions : certains Français critiquent son coût, tandis que d’autres en font un outil d’expansion économique et culturelle. Mais pour les peuples colonisés, il rime surtout avec domination, travail forcé et privation de libertés.

Le XIXᵉ siècle consacre donc le triomphe du projet colonial français. Dans la partie suivante, nous verrons plus en détail comment cette expansion s’est incarnée sur le continent africain, véritable cœur de l’empire.

🌍 La colonisation en Afrique

Le XIXᵉ siècle marque le basculement de l’Afrique sous domination européenne. Pour la France, le continent devient le cœur du second empire colonial. Dès la conquête de l’Algérie en 1830, la colonisation s’étend progressivement vers l’ouest, le centre et l’est. Ce processus est long, violent et souvent contesté par les peuples colonisés. Il aboutit à la constitution d’un immense domaine : d’immenses territoires en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale passent sous contrôle français à la fin du siècle.

La conquête de l’Afrique du Nord

La colonisation française commence en Afrique avec l’Algérie. Après la victoire de 1830, les Français s’installent durablement malgré une résistance acharnée menée par Abd el-Kader. La conquête est marquée par des campagnes militaires brutales, des enfumades et des massacres de civils. En 1847, l’émir se rend. Malgré les promesses d’exil, il est emprisonné en France. Sa reddition ouvre la voie à la colonisation de peuplement. Des milliers de colons européens, appelés « pieds-noirs », s’installent sur les terres les plus fertiles, tandis que les populations locales sont reléguées.

Après l’Algérie, la France s’empare de la Tunisie en 1881, transformée en protectorat, puis du Maroc en 1912. Ces territoires complètent la domination française en Afrique du Nord. Ils deviennent des laboratoires d’administration coloniale, mais aussi des foyers de résistance nationale qui ne s’éteindront jamais complètement.

L’Afrique de l’Ouest : l’AOF

L’expansion française en Afrique de l’Ouest débute dès le milieu du XIXᵉ siècle avec l’implantation au Sénégal. Le gouverneur Faidherbe organise la conquête du fleuve Sénégal et la soumission des royaumes locaux. Progressivement, les territoires sont intégrés à l’AOF (Afrique occidentale française), créée en 1895. Elle regroupe huit colonies : Sénégal, Soudan français (Mali), Haute-Volta (Burkina Faso), Niger, Côte d’Ivoire, Dahomey (Bénin), Guinée et Mauritanie.

Ces colonies servent à produire des matières premières agricoles (arachide, coton, cacao) destinées à l’exportation. Les populations sont soumises à l’impôt, au travail forcé et à l’encadrement militaire. Le commerce passe par des ports comme Dakar, qui devient une base stratégique de la marine française.

L’Afrique équatoriale : l’AEF

Parallèlement, la France s’installe en Afrique centrale. L’AEF (Afrique équatoriale française) est créée en 1910. Elle réunit le Congo, le Gabon, le Tchad et l’Oubangui-Chari (actuelle République centrafricaine). Ces territoires, vastes mais faiblement peuplés, sont exploités pour leurs richesses forestières et minières.

L’administration coloniale y est encore plus brutale qu’en Afrique de l’Ouest : le travail forcé, les réquisitions et la violence des compagnies concessionnaires y provoquent des milliers de morts. Des explorateurs comme Pierre Savorgnan de Brazza jouent un rôle central dans l’implantation française, souvent sous couvert d’accords avec des chefs locaux.

Madagascar et l’océan Indien

En 1896, la France annexe Madagascar, après une guerre contre le royaume merina. L’île devient un point clé de l’empire, exploitée pour son agriculture (riz, vanille, café) et ses ressources minières. Plus tôt, la Réunion et Mayotte avaient déjà été intégrées à l’espace colonial français. Ces territoires, situés sur la route des Indes, servent aussi de bases navales et de relais stratégiques.

Les justifications et résistances

La colonisation africaine est justifiée par le discours de la mission civilisatrice. La France se présente comme porteuse de progrès, d’école et de santé. En réalité, le système repose sur l’exploitation et l’inégalité juridique entre colons et colonisés. La société coloniale est marquée par une hiérarchie raciale stricte : les Européens au sommet, les populations locales en position dominée.

Mais l’Afrique n’est pas soumise sans résistance. Des figures comme Samory Touré en Guinée, Behanzin au Dahomey ou encore la reine Ranavalona à Madagascar incarnent les luttes contre la conquête française. Ces résistances, souvent écrasées, nourrissent toutefois une mémoire qui resurgira au moment des révoltes colonisées du XXᵉ siècle.

Un empire africain immense

Au début du XXᵉ siècle, la France contrôle un territoire africain gigantesque, du Maghreb au Congo. Cet espace, administré par des gouverneurs généraux, représente près de la moitié de l’empire colonial français. Il contribue à faire de la France la deuxième puissance coloniale mondiale après le Royaume-Uni. Mais ce modèle est fragile : il repose sur la domination militaire, l’exploitation économique et une idéologie inégalitaire.

Dans la partie suivante, nous quitterons le continent africain pour explorer un autre grand domaine de la colonisation française : l’Asie et l’Océanie.

🌏 La colonisation en Asie et en Océanie

Si l’Afrique constitue le cœur de l’empire, la colonisation française s’étend aussi à l’Asie et à l’Océanie. Ces régions, convoitées pour leurs richesses naturelles et leur position stratégique, deviennent des terrains d’expansion dès le XIXᵉ siècle. En Asie, c’est surtout l’Indochine qui concentre les efforts français ; en Océanie, ce sont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie qui passent sous domination coloniale.

Les premières implantations en Inde

Les Français avaient déjà tenté de s’implanter en Inde sous l’Ancien Régime, notamment à Pondichéry et Chandernagor. Mais au XIXᵉ siècle, la domination britannique est écrasante et relègue la France à un rôle secondaire. Les comptoirs indiens restent sous souveraineté française jusqu’en 1954, mais leur importance est surtout symbolique. Ils permettent néanmoins de maintenir une présence diplomatique et culturelle dans une région dominée par l’Empire britannique.

L’Indochine : un empire asiatique

La véritable expansion française en Asie se concentre sur l’Indochine. Tout commence par l’intervention militaire de Napoléon III en 1858. La conquête de la Cochinchine (sud du Vietnam) est actée en 1862. Progressivement, la France prend le contrôle du Tonkin (nord du Vietnam), de l’Annam (centre), du Cambodge (1863) et du Laos (1893). En 1887, ces territoires sont regroupés dans l’Union indochinoise.

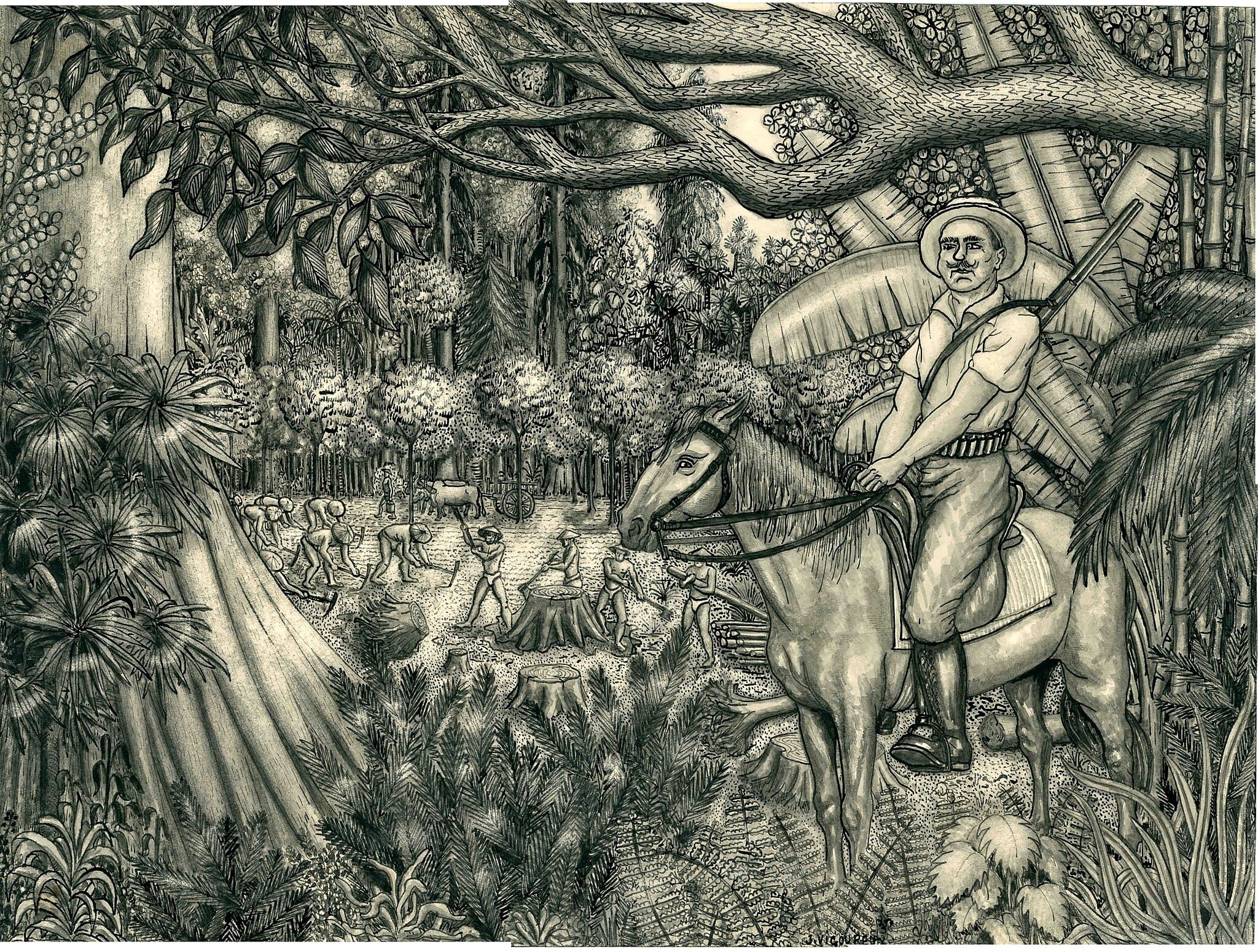

L’Indochine devient une colonie de mise en valeur : riz, caoutchouc, étain, charbon, mais aussi main-d’œuvre bon marché. De grandes compagnies exploitent ces richesses, souvent au prix de conditions de travail extrêmement dures. La colonisation s’accompagne aussi d’une forte empreinte culturelle : écoles françaises, missions catholiques, diffusion de la langue et du droit. Ce modèle reflète la « mission civilisatrice » revendiquée par la France.

Les plantations de caoutchouc en Indochine illustrent l’exploitation économique intensive des colonies françaises. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY-SA

Les résistances indochinoises

Pour les populations locales, la colonisation est synonyme de domination étrangère. Dès la fin du XIXᵉ siècle, des mouvements de résistance apparaissent : révoltes paysannes, soulèvements nationalistes, protestations intellectuelles. Si elles sont réprimées, elles posent les bases des futurs mouvements de libération qui éclateront au XXᵉ siècle, notamment avec Hô Chi Minh et la lutte pour l’indépendance du Vietnam.

L’Indochine, un modèle spécifique d’exploitation ?

Certains historiens comparent l’Indochine à Madagascar en Afrique : deux colonies stratégiques, exploitées pour leurs ressources et soumises à une administration centralisée. Mais l’Indochine occupe une place plus symbolique : vitrine de la puissance française en Orient, elle est censée illustrer la grandeur de la République.

La colonisation en Océanie

En parallèle, la France s’implante dans le Pacifique. En 1842, elle établit un protectorat sur Tahiti et la Polynésie. En 1853, elle annexe la Nouvelle-Calédonie, transformée en colonie pénitentiaire : des milliers de bagnards y sont envoyés. L’île devient aussi un centre d’exploitation minière (nickel). Plus tard, Wallis-et-Futuna s’ajoute à l’empire, élargissant la présence française dans le Pacifique sud.

Ces territoires, moins peuplés et moins stratégiques que l’Indochine, permettent néanmoins à la France de disposer de relais maritimes et militaires dans l’océan Pacifique. Ils sont aussi intégrés dans le discours colonial, valorisés comme des espaces exotiques où se manifeste l’universalité de la « civilisation française ».

Une domination fragile

Si l’expansion asiatique et océanienne enrichit l’empire, elle reste fragile. La concurrence britannique au XIXᵉ siècle puis japonaise au XXᵉ siècle menace constamment la présence française. En Indochine, la contestation intérieure affaiblit le système colonial. En Océanie, les distances et le faible poids démographique limitent l’importance de ces possessions. Mais dans l’imaginaire français, elles renforcent l’idée d’un empire « mondial » présent sur tous les continents.

Dans la partie suivante, nous plongerons au cœur d’une autre facette essentielle de la colonisation : le rôle des missionnaires et des explorateurs, qui accompagnent et justifient cette expansion outre-mer.

✝️ Missionnaires et explorateurs

La colonisation française ne s’est pas construite seulement par la force militaire ou l’économie. Elle a été accompagnée et souvent justifiée par deux acteurs essentiels : les missionnaires et les explorateurs. Ces figures, à la frontière entre aventure et politique, incarnent la diffusion de l’influence française à travers le monde. Leur rôle est capital pour comprendre la manière dont la France a légitimé son expansion et structuré ses colonies.

Les missionnaires : diffuser la foi et la culture

Dès le XVIᵉ siècle, les prêtres catholiques accompagnent les navigateurs. Mais c’est surtout au XIXᵉ siècle que les missions connaissent un essor considérable. Des ordres comme les Jésuites, les Lazaristes ou les Missions étrangères de Paris envoient des centaines de missionnaires en Afrique, en Asie et en Océanie. Leur objectif : convertir les populations locales au christianisme.

Les missions ne se limitent pas à l’évangélisation. Elles fondent des écoles, hôpitaux et orphelinats, jouant un rôle social majeur. Elles participent ainsi à la diffusion de la langue française, de l’éducation occidentale et des valeurs de la République. Dans l’esprit du temps, cette action est considérée comme une « œuvre civilisatrice », complémentaire de l’administration coloniale.

En Afrique, des figures comme le cardinal Lavigerie militent activement contre l’esclavage, tout en consolidant l’emprise française. En Asie, les missionnaires s’implantent dans l’Indochine et accompagnent la conquête du Vietnam et du Cambodge. Ils se heurtent souvent à la méfiance, voire à l’hostilité des populations locales, ce qui entraîne parfois des persécutions.

Les explorateurs : ouvrir de nouveaux territoires

Les explorateurs sont les autres grands acteurs de l’expansion coloniale. À une époque où de vastes régions de l’Afrique et de l’Asie restent inconnues des Européens, leurs expéditions ouvrent la voie à la conquête. En cartographiant les fleuves, en décrivant les peuples et les ressources, ils fournissent à la France les informations nécessaires pour planifier la colonisation.

Parmi eux, Pierre Savorgnan de Brazza occupe une place centrale. En Afrique équatoriale, il signe des traités avec des chefs locaux qui permettent à la France de contrôler le Congo. Son approche, initialement présentée comme plus pacifique que celle de ses rivaux (comme Stanley), lui construit une réputation de « colonisateur humaniste ». Cette image, largement entretenue par la propagande coloniale, est aujourd’hui très nuancée, car ses expéditions participent à la mise en tutelle des populations et le système mis en place par la suite fut extrêmement brutal.

D’autres explorateurs marquent l’histoire coloniale : Cavelier de La Salle en Amérique du Nord, René Caillié en Afrique, ou Auguste Pavie en Indochine. Leurs récits d’aventures, publiés en Europe, alimentent l’imaginaire colonial et suscitent un véritable engouement pour « l’appel de l’ailleurs ».

Un rôle ambivalent

Missionnaires et explorateurs partagent une position ambivalente. D’un côté, ils dénoncent parfois les excès de la colonisation, comme l’esclavage ou les violences militaires. De l’autre, leurs actions contribuent directement à renforcer la présence française et à affaiblir les structures locales. En transmettant leurs observations aux gouvernements et en créant des réseaux d’influence, ils deviennent des relais indispensables de l’empire.

Leur rôle est aussi idéologique. Les explorateurs mettent en avant la curiosité scientifique, l’esprit d’aventure et le patriotisme. Les missionnaires insistent sur la « mission civilisatrice » et la diffusion de la foi. Ensemble, ils construisent un récit qui présente la colonisation comme une œuvre de progrès, malgré les réalités de domination et d’exploitation.

Les limites et contestations

Les missionnaires rencontrent souvent des résistances locales. Dans de nombreux cas, les conversions sont superficielles et s’accompagnent de tensions avec les traditions religieuses existantes. Les explorateurs, eux, dépendent des guides et interprètes autochtones, sans lesquels leurs expéditions seraient impossibles. Cette dépendance relativise l’image de conquérants solitaires qu’ils véhiculent.

À la fin du XIXᵉ siècle, missionnaires et explorateurs deviennent des symboles de la colonisation. Ils sont célébrés dans les manuels scolaires, représentés dans les expositions universelles et intégrés dans le récit national. Pourtant, leurs actions laissent aussi des traces de domination culturelle et de déséquilibre des rapports entre l’Europe et les peuples colonisés.

Dans la suite, nous verrons comment cette expansion s’est structurée autour d’un pilier essentiel : l’économie coloniale, moteur de la richesse et de la puissance de l’empire français.

💰 L’économie coloniale

L’un des moteurs essentiels de la colonisation française est l’économie. Derrière les discours de mission civilisatrice ou d’exploration, l’objectif premier reste l’exploitation des richesses constitue un moteur central de l’entreprise coloniale, indissociable des ambitions politiques et géostratégiques. Les colonies deviennent des espaces de production et d’approvisionnement, intégrés dans un système mondial dominé par l’Europe. Cette économie coloniale transforme profondément les territoires conquis et les sociétés locales.

Les ressources agricoles

Dès le XVIIᵉ siècle, les colonies antillaises fournissent du sucre, du café et du cacao. Au XIXᵉ siècle, l’Afrique et l’Indochine deviennent à leur tour des greniers agricoles de l’empire. Arachide au Sénégal, cacao en Côte d’Ivoire, coton au Soudan français, riz en Indochine : chaque territoire est spécialisé dans une culture destinée à l’exportation. Cette spécialisation appauvrit souvent l’agriculture vivrière locale, car les paysans sont contraints de travailler pour le marché colonial.

Les grandes plantations, souvent aux mains des colons européens ou de compagnies privées, exploitent une main-d’œuvre abondante. Le travail forcé est courant : impôt en nature, corvées, réquisitions. Les populations locales deviennent ainsi les rouages d’une machine économique qui profite surtout à la métropole.

Les richesses minières et forestières

L’économie coloniale ne se limite pas aux cultures. Les colonies fournissent aussi des matières premières stratégiques : or, diamants, cuivre, étain, caoutchouc, bois tropicaux. Au Congo ou en Afrique équatoriale, les compagnies concessionnaires exploitent brutalement les populations pour extraire le caoutchouc, provoquant des drames humains. À Madagascar, l’exploitation minière et agricole transforme l’île en réservoir de matières premières pour l’industrie française.

En Indochine, le charbon et l’étain deviennent des secteurs clés, aux mains de grandes sociétés françaises. La logique est toujours la même : les ressources locales sont exportées vers la France, tandis que les produits manufacturés européens sont vendus aux colonies.

Le commerce triangulaire et ses héritages

Le commerce colonial s’organise très tôt selon une logique triangulaire : l’Europe envoie des produits manufacturés en Afrique, échange contre des esclaves, qui sont déportés vers les plantations des Antilles, avant que le sucre et le café ne soient ramenés en France. Ce système a enrichi des villes comme Nantes, Bordeaux et La Rochelle. Même après l’abolition de l’esclavage en 1848, cette logique de dépendance perdure, avec des adaptations.

Les colonies ne sont pas conçues pour se développer de manière autonome, mais pour servir les intérêts de la métropole. Ce déséquilibre structurel explique les difficultés économiques rencontrées par nombre d’anciennes colonies après leur indépendance.

Les infrastructures coloniales

Pour exploiter efficacement ces richesses, la France construit des infrastructures : routes, ports, chemins de fer. Mais ces équipements ne sont pas pensés pour améliorer la vie des populations locales. Ils sont orientés vers l’exportation des matières premières vers l’Europe. Ainsi, le chemin de fer Congo-Océan, construit dans les années 1920, coûte la vie à des dizaines de milliers de travailleurs forcés.

Ces infrastructures servent aussi au contrôle militaire et administratif. Elles permettent de déplacer rapidement les troupes, de renforcer la domination française et de relier les centres de production aux ports d’embarquement.

La main-d’œuvre coloniale

L’économie coloniale repose sur l’exploitation intensive de la main-d’œuvre. Outre le travail forcé, les colonies fournissent aussi des soldats et des ouvriers. Pendant la Première Guerre mondiale, des dizaines de milliers de tirailleurs sénégalais et d’Indochinois sont envoyés en France pour combattre ou travailler dans les usines. L’empire devient ainsi un réservoir de force humaine pour la métropole.

Cette mobilisation montre à quel point l’économie coloniale est intégrée à celle de la France. Mais elle suscite aussi des ressentiments : beaucoup de soldats et travailleurs coloniaux, une fois rentrés chez eux, nourrissent les premières revendications d’égalité et d’indépendance.

Une économie inégalitaire

L’économie coloniale enrichit une minorité de colons et certaines entreprises métropolitaines, mais elle bouleverse durablement les sociétés locales. Le bilan pour la France dans son ensemble est débattu par les historiens, car si certains secteurs en ont profité, le coût de la gestion de l’empire a été très élevé pour l’État. Les bénéfices repartent vers la métropole, tandis que les travailleurs subissent exploitation, impôts et réquisitions. Les sociétés locales sont bouleversées : structures traditionnelles détruites, agriculture vivrière délaissée, dépendance accrue envers le marché mondial.

Ce déséquilibre nourrit des résistances et des contestations qui prendront de l’ampleur au XXᵉ siècle. Il alimente aussi un héritage durable : beaucoup d’anciennes colonies restent dépendantes de leurs exportations agricoles et minières, un modèle hérité de la période coloniale.

Dans la partie suivante, nous analyserons les sociétés coloniales et les hiérarchies raciales mises en place par l’empire, véritables fondements politiques et sociaux de la domination française.

👥 Les sociétés coloniales et hiérarchies raciales

La colonisation française n’est pas seulement une entreprise militaire et économique. Elle s’accompagne d’une réorganisation profonde des sociétés locales, où une hiérarchie stricte se met en place. Au sommet, les Européens concentrent les pouvoirs politiques, économiques et symboliques. En bas, les populations colonisées sont soumises, marginalisées et souvent privées de droits. Cette stratification sociale, nourrie par des justifications raciales, structure tout l’empire colonial.

Les colons européens

Dans chaque colonie, une minorité de colons venus de métropole occupe les postes clés. Administrateurs, militaires, commerçants, planteurs : ils contrôlent les terres, l’économie et la justice. En Algérie, les « pieds-noirs » s’installent en masse et bénéficient de privilèges fonciers, tandis que les paysans algériens sont expropriés. Dans les Antilles ou en Afrique, les colons européens gèrent les plantations et dominent la vie politique locale.

Le statut de colon confère des avantages juridiques. Les Européens relèvent du droit français et jouissent de la citoyenneté, tandis que les colonisés sont soumis à un régime d’exception. Cette inégalité est au cœur du système colonial.

Les « évolués » et les élites locales

Entre colons et colonisés, une catégorie intermédiaire émerge : celle des « évolués ». Il s’agit de colonisés ayant reçu une éducation française, parlant la langue et adoptant les codes culturels de la métropole. Certains deviennent enseignants, fonctionnaires ou médecins. En Afrique, des villes comme Dakar, Saint-Louis ou Abidjan voient naître une petite élite instruite, qui bénéficie de certains privilèges.

Cette politique d’assimilation reste cependant limitée. La citoyenneté française n’est accordée qu’à une minorité, souvent après des démarches complexes. Dans l’Afrique de l’Ouest, seuls les habitants des « quatre communes » du Sénégal (Dakar, Rufisque, Gorée, Saint-Louis) obtiennent le droit de vote au XIXᵉ siècle. Ailleurs, la grande majorité reste exclue du système politique.

La majorité colonisée

La masse des colonisés vit dans une situation de subordination. Travailleurs agricoles, mineurs, ouvriers ou petits commerçants, ils sont soumis à des impôts spécifiques et au travail forcé. En Algérie, les musulmans sont soumis à un régime juridique d’exception, formalisé et systématisé en 1881 sous le nom de « code de l’indigénat », un ensemble de lois discriminatoires qui limitent leurs droits civiques et autorisent des sanctions collectives.

Dans les colonies africaines et asiatiques, les populations locales sont encadrées par des chefs traditionnels placés sous tutelle française. Ce système permet de contrôler les sociétés sans leur donner de véritable autonomie. La justice coloniale, quant à elle, applique des peines plus lourdes aux colonisés qu’aux Européens pour les mêmes infractions.

Le rôle de la race et de la culture

La hiérarchie coloniale repose sur une idéologie raciale. Les Européens se considèrent comme supérieurs et justifient leur domination par des théories pseudo-scientifiques. Les colonisés sont qualifiés de « primitifs », « arriérés » ou « barbares », ce qui sert à légitimer leur mise sous tutelle. La couleur de peau devient un critère majeur de distinction sociale, renforçant les inégalités.

Cette idéologie s’accompagne d’une domination culturelle. La langue française est imposée dans l’administration et l’école, au détriment des langues locales. Les traditions et coutumes sont souvent méprisées ou marginalisées, présentées comme des obstacles au progrès. Ce processus entraîne une acculturation progressive, même si de nombreux peuples conservent leurs pratiques et résistent à cette domination symbolique.

Les résistances sociales et culturelles

Face à cette hiérarchie, des formes de résistance apparaissent. Certaines sont ouvertes, comme les révoltes armées contre le système colonial. D’autres sont plus discrètes : maintien des langues locales, pratiques religieuses clandestines, transmission des traditions. Ces résistances culturelles permettent de préserver une identité malgré l’assimilation forcée.

Les élites locales, en particulier les « évolués », jouent aussi un rôle ambigu. Intégrés dans le système colonial, ils deviennent parfois les porte-paroles des revendications d’égalité. Au début du XXᵉ siècle, ils formeront le noyau des mouvements nationalistes et indépendantistes.

Une société coloniale inégalitaire

En résumé, les sociétés coloniales françaises sont marquées par une hiérarchie stricte : Européens au sommet, colonisés en bas, élites intermédiaires entre les deux. Ce système repose sur des discriminations raciales, juridiques et culturelles. Il crée des fractures profondes qui laisseront des traces durables, même après les indépendances.

Dans la partie suivante, nous verrons comment ces tensions éclatent à travers de nombreuses révoltes et résistances, témoignant de la volonté des colonisés de ne pas subir passivement la domination française.

⚔️ Révoltes et résistances colonisées

La colonisation française n’a jamais été un processus accepté sans heurts. Partout, les populations colonisées ont résisté, parfois par des révoltes armées, parfois par des formes plus discrètes de contestation. Ces résistances révèlent le rejet de la domination, l’attachement aux traditions locales et la volonté de préserver une autonomie face à l’expansion coloniale. Elles sont aussi le terreau sur lequel naîtront plus tard les grands mouvements indépendantistes du XXᵉ siècle.

Les résistances en Afrique du Nord

En Algérie, la conquête française suscite une lutte acharnée. Dès 1832, l’émir Abd el-Kader organise une résistance structurée, alliant stratégie militaire et ferveur religieuse.

Abd el-Kader mena une résistance acharnée contre la conquête française en Algérie au XIXᵉ siècle. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Pendant quinze ans, il mène une guerre de guérilla contre l’armée française, avant de se rendre en 1847. Mais la résistance ne s’arrête pas là : tout au long du XIXᵉ siècle, des insurrections éclatent, notamment dans les régions kabyles (1871). Ces soulèvements montrent que l’Algérie ne se résigne pas à la colonisation.

Au Maroc, la domination française, instaurée en 1912, rencontre aussi une opposition. Des leaders indépendantistes, comme Abdelkrim, organisent dans les années 1920 la guerre du Rif, une insurrection qui oblige la France et l’Espagne à mobiliser des moyens considérables pour rétablir leur autorité.

Les résistances en Afrique subsaharienne

En Afrique de l’Ouest, de nombreux royaumes tentent de s’opposer à l’avancée coloniale. Samory Touré, à la tête de l’empire wassoulou, mène une lutte acharnée contre les Français dans les années 1880-1890. Sa résistance, marquée par des tactiques de repli et de reconquête, fait de lui l’un des symboles de la lutte anti-coloniale africaine.

Au Dahomey (actuel Bénin), le roi Behanzin affronte les troupes françaises à la fin du XIXᵉ siècle. Malgré une organisation militaire solide et l’utilisation d’amazones guerrières, il est vaincu en 1894. Ces résistances illustrent la détermination des royaumes africains à préserver leur souveraineté face à la colonisation.

Les résistances à Madagascar et en Afrique équatoriale

À Madagascar, la conquête française en 1896 déclenche des insurrections, notamment la révolte des Menalamba (« toges rouges »), qui rejettent la domination coloniale et le christianisme imposé par les missionnaires. La répression est féroce, mais le souvenir de cette lutte reste vif dans la mémoire malgache.

En Afrique équatoriale, les compagnies concessionnaires imposent un régime brutal de travail forcé. De nombreuses révoltes éclatent contre les abus, même si elles restent localisées et rapidement écrasées. Ces résistances traduisent néanmoins un rejet global de l’ordre colonial.

Les résistances en Asie

En Indochine, la colonisation française rencontre une opposition constante. Dès la fin du XIXᵉ siècle, des sociétés secrètes et des mouvements nationalistes voient le jour. Des révoltes éclatent régulièrement, comme la rébellion du Tonkin en 1885. Ces luttes sont souvent portées par des intellectuels et des lettrés, qui dénoncent à la fois l’exploitation économique et la domination culturelle.

Au Cambodge et au Laos, des insurrections éclatent également contre l’autorité française. Elles révèlent l’attachement des populations à leurs traditions et leur refus d’une domination étrangère. Bien que réprimées, elles nourrissent un sentiment national qui ressurgira au XXᵉ siècle, avec les mouvements indépendantistes menés par des figures comme Hô Chi Minh.

Des résistances quotidiennes et culturelles

La résistance ne se limite pas aux insurrections armées. Dans la vie quotidienne, les colonisés développent des stratégies pour contourner la domination : travail ralenti, refus d’appliquer certaines règles, maintien clandestin des pratiques religieuses ou culturelles. Ces résistances invisibles constituent une forme de contestation diffuse mais constante.

La culture devient elle aussi un terrain de lutte. La transmission des langues locales, des chants, des rites et des croyances permet de préserver une identité malgré l’assimilation forcée. Ces résistances culturelles jouent un rôle crucial dans la construction des nationalismes modernes.

Les révoltes comme héritage

Les résistances coloniales, bien qu’écrasées à court terme, laissent un héritage durable. Elles nourrissent une mémoire collective et alimentent les futurs mouvements de libération. Les figures comme Abd el-Kader, Samory Touré ou Behanzin deviennent des héros nationaux, célébrés après les indépendances. Leur combat symbolise la dignité et la volonté des peuples colonisés de se libérer.

Ces révoltes montrent que la colonisation n’a jamais été une domination passive. Dans la partie suivante, nous verrons comment ces tensions s’inscrivent dans un contexte plus large de rivalités impérialistes entre les grandes puissances européennes.

🏴 Les rivalités impérialistes avec les autres puissances

La colonisation française ne s’est pas développée dans un vide. Du XVIᵉ au XXᵉ siècle, elle s’inscrit dans une compétition mondiale entre grandes puissances européennes. L’empire colonial est autant un instrument économique qu’un enjeu diplomatique et militaire. Rivaliser avec l’Espagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou encore l’Allemagne devient une obsession pour la France. Ces rivalités expliquent en grande partie la construction et l’évolution de son empire.

La rivalité avec l’Espagne et le Portugal

Aux XVIᵉ et XVIIᵉ siècles, la France doit s’imposer face aux premiers empires coloniaux ibériques. L’Espagne contrôle la majeure partie de l’Amérique centrale et du Sud, tandis que le Portugal contrôle le Brésil et domine les routes maritimes vers l’Asie. En envoyant Jacques Cartier au Canada ou Samuel de Champlain en Amérique du Nord, la France tente de concurrencer ces puissances. Mais elle reste en retrait sur le continent américain, où l’Espagne conserve longtemps une supériorité écrasante.

Cette rivalité explique en partie pourquoi la monarchie française investit aussi dans les Antilles et l’océan Indien, où l’influence ibérique est plus faible. C’est là que la France parvient à s’imposer progressivement.

La rivalité avec le Royaume-Uni

À partir du XVIIIᵉ siècle, l’adversaire principal devient le Royaume-Uni. La guerre de Sept Ans (1756-1763) marque une rupture : la France perd le Canada et l’essentiel de son empire en Amérique du Nord. Cette défaite renforce la puissance britannique, qui domine désormais les mers et le commerce mondial.

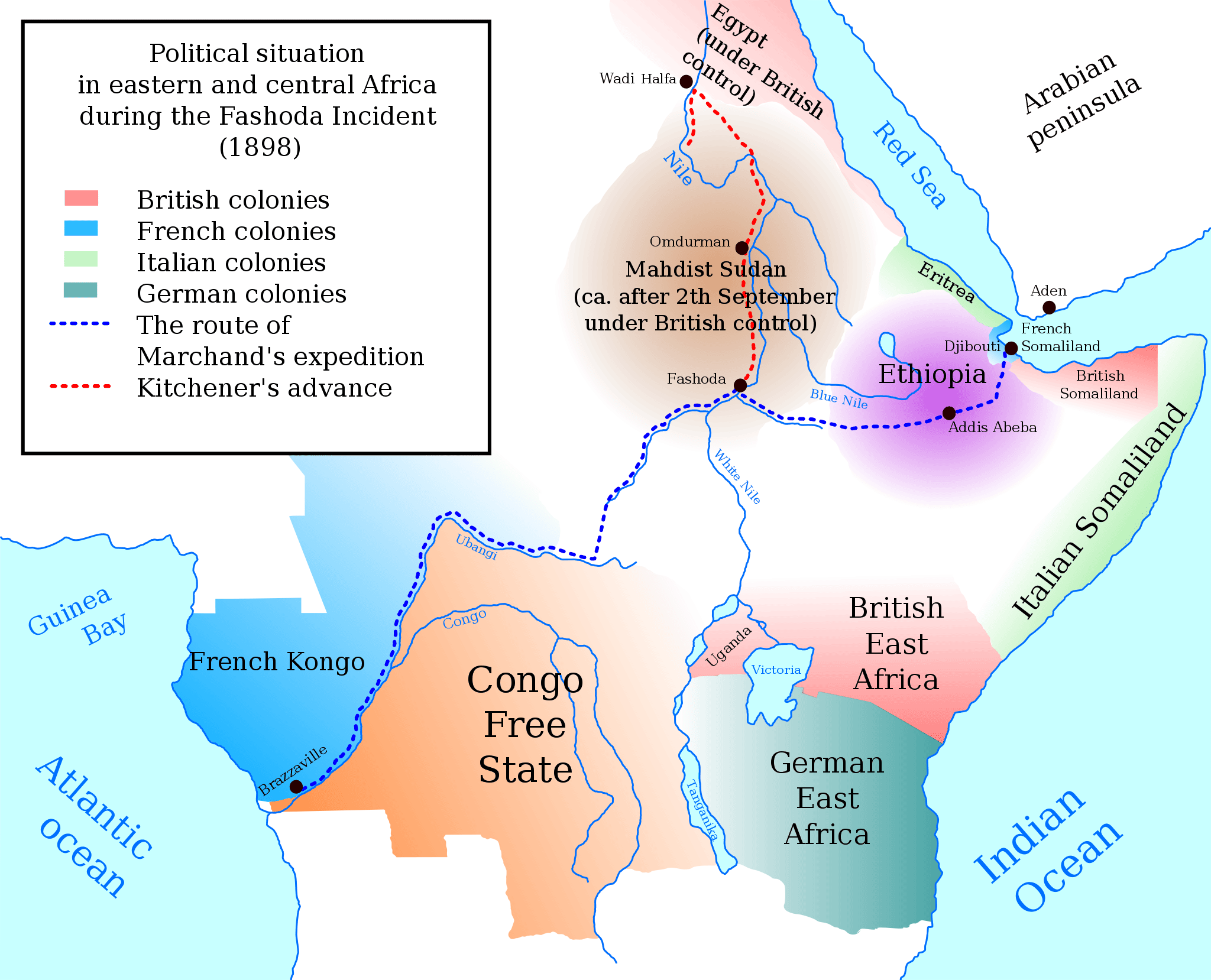

Au XIXᵉ siècle, la rivalité se déplace vers l’Afrique et l’Asie. La conquête de l’Algérie par la France en 1830 inquiète Londres, soucieux de protéger la route des Indes. En Afrique, les deux puissances se partagent le continent, mais les tensions restent vives. L’« incident de Fachoda » en 1898, au Soudan, illustre ce face-à-face : les troupes françaises et britanniques manquent de s’affronter pour le contrôle du Nil. Finalement, la France recule, mais cet épisode symbolise la compétition impérialiste.

L’incident de Fachoda (1898) illustre la rivalité coloniale franco-britannique au cœur de l’Afrique. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY-SA

Les rivalités avec l’Allemagne et l’Italie

Au XIXᵉ siècle, de nouveaux acteurs entrent en scène. L’Allemagne, unifiée en 1871, cherche à se doter d’un empire colonial. Elle s’implante en Afrique de l’Est et au Cameroun, menaçant les positions françaises. La rivalité entre la France et l’Allemagne dépasse le cadre colonial : elle se nourrit aussi de la défaite de 1870 et de la perte de l’Alsace-Moselle. La colonisation devient un moyen pour la France d’affirmer sa revanche et de restaurer son prestige.

L’Italie, de son côté, revendique la Libye et la Corne de l’Afrique. Sa conquête de l’Érythrée et de la Somalie italienne suscite des tensions avec la France, notamment à propos de Djibouti et de la Tunisie. La compétition coloniale devient ainsi un terrain de confrontation entre puissances européennes émergentes.

La rivalité avec les Pays-Bas et la Belgique

Les Pays-Bas conservent au XIXᵉ siècle un empire colonial solide, surtout en Indonésie. Leur domination dans l’océan Indien entre en concurrence avec les ambitions françaises à Madagascar et dans les Mascareignes. La Belgique, quant à elle, s’impose brutalement au Congo sous l’impulsion du roi Léopold II. Si ce territoire n’entre pas directement en conflit avec la France, il accentue la compétition pour le partage de l’Afrique.

Les rivalités en Asie et en Océanie

En Asie, la France affronte principalement le Royaume-Uni. En Inde, elle ne conserve que quelques comptoirs symboliques. En Indochine, en revanche, elle parvient à établir une colonie solide, même si la domination britannique sur l’Asie reste largement supérieure. Dans le Pacifique, la France rivalise aussi avec l’Allemagne et le Royaume-Uni pour s’emparer de petites îles stratégiques.

Les rivalités et la Première Guerre mondiale

Ces rivalités coloniales jouent un rôle majeur dans les tensions internationales du début du XXᵉ siècle. Elles alimentent le climat de méfiance et de compétition qui conduit à la Première Guerre mondiale. Pendant le conflit, l’empire colonial français devient un atout militaire et économique, fournissant soldats, travailleurs et matières premières. La guerre confirme que les colonies ne sont pas seulement des possessions lointaines, mais des éléments centraux de la puissance des nations.

Un empire pour la puissance

En résumé, la colonisation française s’inscrit dans un jeu de rivalités permanentes. Elle vise à rivaliser avec les autres puissances européennes, à affirmer le prestige national et à compenser des défaites militaires. Cette compétition mondiale accentue l’expansion coloniale, mais elle conduit aussi à des tensions internationales explosives.

Dans la partie suivante, nous verrons comment la colonisation ne se limite pas à l’économie ou à la politique, mais s’étend aussi au domaine de la culture, de l’école et des représentations, façonnant l’imaginaire collectif en métropole comme dans les colonies.

📚 La colonisation et la culture

La colonisation française ne s’est pas limitée à la conquête des territoires et à leur exploitation économique. Elle a aussi profondément transformé les sociétés colonisées sur le plan culturel. L’école, la langue, la religion et les représentations visuelles ou littéraires sont devenues des outils puissants pour affirmer la domination française. Cette dimension culturelle a durablement marqué les identités, en créant des passerelles mais aussi des fractures profondes entre la France et ses colonies.

L’école coloniale

L’éducation est au cœur de la mission civilisatrice revendiquée par la France. Dès le XIXᵉ siècle, l’administration coloniale met en place des écoles primaires dans les grandes villes. Elles enseignent en français, inculquent l’histoire et la géographie de la métropole, et forment une élite locale fidèle au système colonial. Les matières locales, comme les langues ou les traditions orales, sont marginalisées.

En Afrique, les écoles coloniales touchent une minorité d’élèves, souvent issus des élites traditionnelles. En Indochine, elles deviennent un outil de sélection sociale, formant des « évolués » destinés à occuper des postes subalternes dans l’administration. L’éducation coloniale vise donc moins à émanciper qu’à intégrer une élite dans le système de domination.

La langue française comme instrument de pouvoir

La langue française s’impose progressivement comme langue de l’administration, de l’école et des échanges officiels. Dans les colonies, parler français devient un signe de distinction sociale et un moyen d’accéder à certains privilèges. Cette politique linguistique contribue à marginaliser les langues locales, parfois considérées comme des « patois » ou des « dialectes inférieurs ».

Cependant, cette diffusion de la langue française a aussi des effets ambivalents. D’un côté, elle facilite l’unification administrative et l’intégration des colonies à la métropole. De l’autre, elle devient un outil de contestation : au XXᵉ siècle, de nombreux écrivains et intellectuels colonisés utiliseront le français pour critiquer la colonisation et revendiquer l’indépendance.

Les représentations visuelles et littéraires

La colonisation est aussi une affaire d’images et de récits. En métropole, les expositions universelles et coloniales mettent en scène les territoires conquis, souvent à travers des stéréotypes exotiques. Les « villages indigènes » reconstitués à Paris ou Marseille attirent des foules immenses, nourrissant l’imaginaire colonial.

Dans la littérature, les récits d’explorateurs et de missionnaires rencontrent un grand succès. Ils présentent les colonies comme des terres de mystère et d’aventure, mais aussi comme des espaces à « civiliser ». Les manuels scolaires eux-mêmes diffusent une vision idéalisée de l’empire, glorifiant la France comme puissance universelle.

La religion et la mission civilisatrice

La religion joue aussi un rôle clé. Les missionnaires diffusent le christianisme, construisent des églises et participent à la diffusion des valeurs occidentales. Le catholicisme est souvent présenté comme une composante essentielle de la civilisation française, en opposition aux religions locales, jugées « païennes » ou « archaïques ».

Cette action missionnaire est parfois vécue comme une aide (écoles, hôpitaux), mais elle suscite aussi des résistances et des tensions. Les conversions ne sont pas toujours durables, et de nombreux peuples conservent leurs traditions religieuses malgré la pression coloniale.

Les résistances culturelles

Face à cette domination culturelle, les colonisés développent des formes de résistance. Le maintien des langues locales, des coutumes, de la musique ou de la danse devient un moyen de préserver l’identité. Dans certaines régions, des écoles clandestines transmettent les savoirs traditionnels. Ces résistances culturelles sont essentielles pour comprendre comment les sociétés colonisées ont survécu à l’assimilation forcée.

Un héritage ambivalent

L’héritage culturel de la colonisation est complexe. D’un côté, la diffusion de la langue française et de certaines institutions a laissé des traces positives, en facilitant les échanges et en créant des passerelles culturelles. De l’autre, elle a provoqué une perte de repères, une marginalisation des cultures locales et une domination symbolique durable.

Aujourd’hui encore, la francophonie porte la trace de cette histoire. Elle témoigne de la puissance de l’influence française, mais aussi des tensions liées à un passé colonial douloureux. Dans la partie suivante, nous verrons comment la colonisation a également pesé sur la politique intérieure française, en influençant les débats, les institutions et les mentalités en métropole.

⚖️ Colonisation et politique intérieure française

La colonisation française n’a pas seulement transformé les territoires conquis : elle a aussi profondément influencé la politique et la société en métropole. L’empire colonial devient un enjeu central dans les débats, un outil de prestige pour les gouvernements, mais aussi une source de divisions. Son impact se ressent dans la vie politique, dans l’économie, dans la culture et même dans l’identité nationale.

L’empire comme instrument de prestige

À partir de la fin du XIXᵉ siècle, posséder un empire colonial est considéré comme une preuve de puissance. Pour la IIIᵉ République, fragilisée par la défaite de 1870 contre l’Allemagne, la colonisation est un moyen de restaurer le prestige de la France sur la scène internationale. Les gouvernements présentent les conquêtes comme des victoires diplomatiques et militaires, destinées à renforcer la grandeur nationale.

Les expositions coloniales organisées à Paris ou Marseille deviennent des événements populaires. Elles attirent des millions de visiteurs et mettent en scène la richesse et la diversité de l’empire. Cette propagande contribue à forger une fierté nationale, mais elle diffuse aussi une vision stéréotypée et inégalitaire des peuples colonisés.

Les débats politiques sur la colonisation

La colonisation divise profondément les responsables politiques. Certains, comme Jules Ferry, défendent la colonisation comme une nécessité économique et morale. Dans son célèbre discours de 1885, il affirme que « les races supérieures ont un droit » parce qu’elles ont « le devoir de civiliser les races inférieures ». Cette formule illustre la vision raciale et paternaliste de l’époque. Pour Ferry, les colonies sont indispensables à l’économie française et à la mission civilisatrice de la République.

D’autres hommes politiques s’opposent à cette vision. Clemenceau, par exemple, dénonce les coûts exorbitants des expéditions coloniales et critique l’idée de hiérarchie raciale. Les socialistes, eux, considèrent la colonisation comme une entreprise capitaliste qui exploite à la fois les peuples colonisés et les ouvriers métropolitains. Ces débats reflètent les tensions idéologiques qui traversent la société française.

L’empire et l’économie nationale

L’économie française profite directement de la colonisation. Les matières premières coloniales alimentent l’industrie, tandis que les ports métropolitains s’enrichissent grâce au commerce. Les colonies deviennent des débouchés pour les produits manufacturés français, ce qui soutient la croissance. Mais cet enrichissement bénéficie surtout à une élite économique, en particulier aux négociants, aux grandes compagnies et aux colons installés outre-mer.

Cette dynamique alimente aussi des inégalités internes. Les régions portuaires comme Nantes, Bordeaux ou Marseille s’enrichissent considérablement, tandis que d’autres territoires de France profitent moins directement des bénéfices coloniaux.

La colonisation et la société française

L’empire colonial marque la société française à travers les mentalités. Les manuels scolaires exaltent les conquêtes et présentent la France comme une puissance généreuse et civilisatrice. Des millions d’enfants apprennent à voir l’empire comme une extension naturelle de la patrie. L’imaginaire colonial imprègne aussi les expositions universelles, la presse et la littérature.

Mais la colonisation introduit aussi une nouvelle réalité : la présence de populations coloniales en métropole. Des soldats, travailleurs et étudiants venus d’Afrique ou d’Indochine arrivent en France, notamment pendant et après la Première Guerre mondiale. Leur présence suscite à la fois de la curiosité, des échanges culturels, mais aussi du racisme et des discriminations.

La colonisation et les guerres mondiales

Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, l’empire colonial joue un rôle décisif. Des centaines de milliers de soldats coloniaux participent aux combats sur le sol européen. Les colonies fournissent aussi des matières premières essentielles à l’effort de guerre. Ces contributions renforcent le lien entre la métropole et les colonies, mais elles nourrissent aussi des revendications : en échange de leurs sacrifices, les colonisés réclament davantage de droits et d’égalité.

Un empire qui divise

Si la colonisation est célébrée comme une source de fierté, elle reste aussi un sujet de controverse en France. Ses coûts financiers, ses violences et ses contradictions morales sont régulièrement critiqués. L’empire colonial, loin de faire consensus, devient un terrain de débat politique et idéologique, reflétant les fractures de la société française.

Dans la partie suivante, nous verrons comment ces contradictions et ces revendications aboutissent, au XXᵉ siècle, à la décolonisation et à la fin des empires.

🔥 Décolonisation et fin des empires

Le XXᵉ siècle marque le basculement décisif : la colonisation française cède progressivement la place aux mouvements de décolonisation. Après avoir atteint son apogée à la veille de 1914, l’empire colonial entre dans une période de contestation croissante. Guerres mondiales, luttes nationalistes et pressions internationales se conjuguent pour mettre fin à plusieurs siècles de domination coloniale. La France doit alors redéfinir sa place dans le monde.

Les prémices de la décolonisation

La Première Guerre mondiale joue un rôle clé. Des centaines de milliers de soldats venus d’Afrique et d’Indochine participent aux combats. Leur engagement nourrit des revendications : en échange de leur sacrifice, ils exigent davantage de droits. Mais les promesses d’égalité sont rarement tenues, provoquant frustrations et désillusions.

Dans l’entre-deux-guerres, des mouvements nationalistes émergent. En Indochine, Hô Chi Minh fonde en 1930 le Parti communiste indochinois. En Afrique du Nord, des partis politiques comme l’Étoile nord-africaine portent les revendications indépendantistes. Ces mouvements restent minoritaires, mais ils annoncent un basculement.

La Seconde Guerre mondiale, catalyseur

La Seconde Guerre mondiale accélère la remise en cause de l’empire. La défaite de 1940 et l’occupation allemande affaiblissent la France. Dans plusieurs colonies, notamment en Afrique, des gouverneurs se rallient à la France libre du général de Gaulle, montrant l’importance stratégique de l’empire. Mais en parallèle, les promesses d’émancipation se multiplient : les populations colonisées espèrent que la guerre ouvrira la voie à des réformes profondes.

En 1944, la conférence de Brazzaville, organisée par de Gaulle, reconnaît la nécessité d’une évolution de l’empire. Mais elle refuse explicitement l’indépendance, révélant les ambiguïtés françaises. Quelques années plus tard, ces tensions explosent.

Les guerres de décolonisation

La décolonisation française est marquée par plusieurs guerres sanglantes. En Indochine, la guerre éclate en 1946 entre les troupes françaises et le Viet Minh dirigé par Hô Chi Minh. Après huit ans de conflit, la défaite française de Dien Bien Phu en 1954 met fin à la domination coloniale en Asie. Le Vietnam est divisé, et la France perd aussi le Laos et le Cambodge.

La défaite de Dien Bien Phu en 1954 marque la fin de la colonisation française en Asie. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

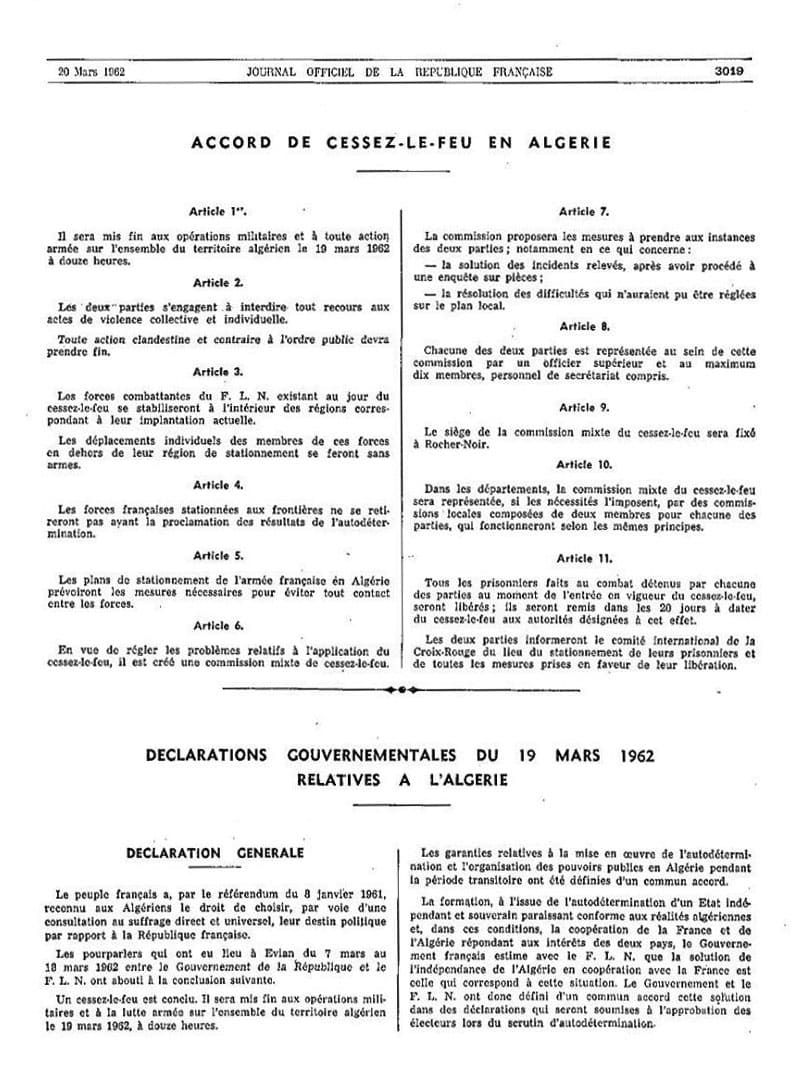

En Algérie, la guerre d’indépendance débute en 1954. Menée par le Front de libération nationale (FLN), elle dure huit ans et plonge la France dans une crise politique majeure. Atrocités, attentats, torture : ce conflit laisse des cicatrices profondes. Les accords d’Évian de 1962 scellent l’indépendance de l’Algérie, mettant fin à 132 ans de colonisation.

Les accords d’Évian (1962) mettent fin à la guerre d’Algérie et scellent l’indépendance. 📸 Source : Wikimedia Commons — Licence Ouverte (Etalab

Dans d’autres territoires, la décolonisation est majoritairement négociée, comme pour la plupart des colonies d’Afrique subsaharienne qui accèdent à l’indépendance en 1960. Cependant, ce processus n’exclut pas la violence : l’insurrection de Madagascar en 1947 fut brutalement réprimée, et une guerre opposa la France aux indépendantistes au Cameroun. Les Comores et Djibouti n’accéderont à l’indépendance que dans les années 1970.

Les pressions internationales

La décolonisation s’inscrit aussi dans un contexte mondial. Après 1945, les États-Unis et l’URSS, devenus les deux grandes puissances, s’opposent à la colonisation qu’ils perçoivent comme archaïque. L’ONU multiplie les résolutions en faveur de l’autodétermination des peuples. La France se retrouve isolée et contrainte de s’adapter à cette nouvelle donne géopolitique.

Les conséquences pour la France

La perte de l’empire colonial bouleverse l’identité nationale. Pour beaucoup, elle est vécue comme une humiliation, notamment après la guerre d’Algérie. Mais elle ouvre aussi la voie à une redéfinition : la France cherche désormais à exercer son influence par d’autres moyens, en particulier par la francophonie, la coopération économique et la diplomatie internationale.

La décolonisation révèle aussi les fractures de la société française. Le rapatriement d’un million de pieds-noirs et de harkis après 1962 illustre la violence des déracinements. Les débats autour de la mémoire coloniale restent vifs jusqu’à aujourd’hui, marqués par des tensions entre oubli, reconnaissance et parfois repentance.

La fin d’un empire, mais pas des liens

Si la France perd son empire, elle conserve des liens avec ses anciennes colonies. Les accords de coopération, la francophonie, la présence militaire ou encore les échanges économiques maintiennent une influence. Ce que certains appellent le « néocolonialisme » témoigne de la persistance d’un rapport de dépendance, malgré l’indépendance politique.

En somme, la décolonisation française est un processus complexe, parfois violent, qui met fin à plusieurs siècles d’expansion. Mais elle n’efface pas les héritages de la colonisation. Dans la partie suivante, nous analyserons précisément ces héritages et mémoires, encore visibles dans le monde contemporain.

🧩 Héritages et mémoires de la colonisation

La colonisation française a laissé des traces profondes, visibles encore aujourd’hui dans les sociétés des anciennes colonies comme en France. Ces héritages sont multiples : linguistiques, culturels, économiques, politiques, mais aussi mémoriels. Ils nourrissent des débats souvent passionnés, entre valorisation, nostalgie, tensions et demandes de reconnaissance. Comprendre ces héritages, c’est saisir l’actualité brûlante d’un passé qui continue de façonner le présent.

L’héritage linguistique et culturel

L’un des legs les plus visibles de la colonisation est la diffusion de la langue française. Aujourd’hui, le français est parlé par plus de 300 millions de personnes dans le monde, notamment en Afrique, en Amérique et en Asie. Cette francophonie est directement héritée de l’empire colonial. Elle constitue un outil de rayonnement pour la France, mais aussi une réalité complexe : pour certains, elle est vécue comme une richesse culturelle ; pour d’autres, comme une contrainte héritée d’une domination passée.

Au-delà de la langue, la colonisation a diffusé des pratiques culturelles : systèmes éducatifs, droit, architecture, organisation politique. Dans de nombreuses villes africaines, on retrouve des bâtiments administratifs hérités de la colonisation, des lycées français, des institutions inspirées de la République. Ces héritages témoignent de la profondeur de l’influence coloniale.

Les héritages économiques

Sur le plan économique, les colonies ont été intégrées dans un système de dépendance qui a souvent perduré après l’indépendance. L’orientation vers les exportations (cacao, café, coton, arachide, minerais) reste une caractéristique de nombreuses économies africaines. Cette spécialisation est un héritage direct de l’économie coloniale.

Certains accords post-coloniaux, comme ceux liés au franc CFA en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, prolongent ce lien économique. Pour les critiques, ils traduisent une forme de « néocolonialisme » ; pour d’autres, ils assurent une stabilité monétaire et une continuité historique.

Les mémoires de la colonisation

La colonisation est aussi une affaire de mémoire. En France, elle reste un sujet sensible. La guerre d’Algérie, en particulier, a laissé des blessures profondes. Les mémoires des pieds-noirs, des harkis, des anciens combattants et des immigrés s’entrecroisent, parfois dans la douleur. Les débats autour de la reconnaissance des violences coloniales, comme la torture ou les massacres, nourrissent encore la vie politique.

Dans les anciennes colonies, la mémoire de la colonisation est également ambivalente. Elle est marquée par le souvenir des violences, des révoltes et des humiliations, mais aussi par la persistance de certains liens culturels ou économiques. Ces mémoires sont transmises à travers l’histoire orale, les commémorations et les productions artistiques.

Un sujet de débats contemporains

Depuis les années 2000, la mémoire coloniale est au centre de vifs débats en France. Faut-il enseigner davantage la colonisation et la décolonisation à l’école ? Faut-il reconnaître officiellement certains crimes coloniaux ? Ces questions divisent la société, entre ceux qui craignent une « repentance » excessive et ceux qui réclament justice et reconnaissance.

Les polémiques autour des statues, des noms de rue ou des musées illustrent cette tension. Elles montrent que la colonisation n’appartient pas seulement au passé : elle continue d’alimenter des enjeux identitaires et politiques actuels.

La francophonie et les coopérations

Un autre héritage est la francophonie, institutionnalisée dans la seconde moitié du XXᵉ siècle.

La francophonie est un héritage culturel et politique direct de la colonisation française. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY-SA

Elle fédère des pays issus de l’ancien empire autour d’une langue et d’une culture partagée. Au-delà de la langue, elle devient un espace de coopération politique et économique, où la France conserve une influence. Mais là encore, les critiques pointent parfois un déséquilibre : la francophonie est perçue par certains comme un prolongement symbolique de l’empire.

Un passé qui façonne le présent

En résumé, les héritages de la colonisation sont partout : dans la langue, les institutions, l’économie, les mémoires. Ils sont à la fois sources de richesse et de tensions. Ils expliquent en partie les relations complexes entre la France et ses anciennes colonies. Ils éclairent aussi les débats actuels sur l’identité, la citoyenneté et la place de la France dans le monde.

Dans la partie suivante, nous proposerons une conclusion générale, avant de résumer les points essentiels de ce long parcours sur la colonisation française.

🔎 Conclusion générale

La colonisation française est une histoire longue, complexe et souvent douloureuse. De Jacques Cartier à Hô Chi Minh, de Saint-Domingue à Alger, elle a façonné des continents entiers et marqué durablement les sociétés. Elle a été portée par des ambitions économiques, politiques et idéologiques, mais aussi contestée par des résistances farouches. Loin d’être linéaire, elle a connu des phases de conquête, d’expansion, de crise et finalement de décolonisation.

Du XVIᵉ au XXᵉ siècle, la France a bâti l’un des plus grands empires du monde. À son apogée, il s’étendait sur près de 11 millions de km² et comptait plus de 50 millions d’habitants. Cet empire a contribué à faire de la France une puissance mondiale, mais il a aussi engendré des inégalités profondes et des violences qui laissent encore des traces aujourd’hui.

Un double héritage

La colonisation a laissé un héritage ambivalent. D’un côté, elle a diffusé la langue française, des institutions, des infrastructures et des échanges culturels. De l’autre, elle a imposé des systèmes de domination, d’exploitation et de ségrégation qui continuent de peser sur les relations entre la France et ses anciennes colonies.

Elle a façonné les mémoires collectives : en France, à travers des débats toujours vifs sur la reconnaissance et l’enseignement de ce passé ; dans les anciennes colonies, à travers des revendications de dignité et de justice. Cet héritage mémoriel reste un sujet sensible, qui interroge la société contemporaine sur la manière de regarder l’histoire en face.

Un sujet toujours actuel

La colonisation n’est pas un chapitre clos. Elle continue d’influencer la géopolitique, l’économie et la culture. Les relations de coopération, la francophonie, les échanges migratoires ou encore les débats sur la mémoire coloniale témoignent de la persistance de ce passé dans le présent. Comprendre la colonisation française, c’est donc aussi comprendre le monde d’aujourd’hui.

Un voyage dans l’histoire mondiale

Ce parcours à travers la colonisation française nous rappelle que l’histoire ne se limite pas à des frontières nationales. Elle est mondiale, entremêlée de rencontres, de conflits et d’héritages partagés. Elle éclaire les tensions actuelles, mais aussi les possibilités de dialogue et de réconciliation.

En conclusion, étudier la colonisation française, c’est se confronter à une histoire faite de grandeur et de violence, d’échanges et de ruptures. Une histoire qu’il est essentiel de transmettre, non pas pour juger le passé avec les yeux du présent, mais pour mieux comprendre les sociétés contemporaines et imaginer des relations plus justes entre les peuples.

Dans la suite, tu trouveras un résumé visuel « 🧠 À retenir », une FAQ pour répondre aux questions fréquentes, puis un quiz interactif afin de tester tes connaissances.

🧠 À retenir : l’essentiel sur la colonisation française

- 👉 La colonisation française s’étend du XVIᵉ au XXᵉ siècle et fait de la France l’une des plus grandes puissances coloniales mondiales.

- 👉 Les premières colonies apparaissent en Amérique et aux Antilles, avant un basculement majeur vers l’Afrique et l’Asie au XIXᵉ siècle.

- 👉 Le second empire colonial (XIXᵉ – début XXᵉ siècle) atteint 11 millions de km² et plus de 50 millions d’habitants.

- 👉 Les colonies servent de réservoirs économiques : matières premières, agriculture d’exportation, travail forcé et soldats pour la métropole.

- 👉 Les sociétés coloniales reposent sur une hiérarchie raciale : Européens privilégiés, élites « évoluées » et populations locales dominées.

- 👉 Les résistances ont été constantes (Abd el-Kader, Samory Touré, Behanzin, Hô Chi Minh), annonçant les luttes de libération du XXᵉ siècle.

- 👉 La décolonisation, souvent violente (Indochine, Algérie), met fin à l’empire après 1945, mais laisse des héritages durables.

- 👉 Aujourd’hui, la francophonie, les coopérations et les débats mémoriels témoignent de la persistance de ce passé colonial.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur la colonisation française

Quand commence la colonisation française ?

Elle débute au XVIᵉ siècle avec les voyages de Jacques Cartier en Amérique du Nord et les premières implantations aux Antilles au XVIIᵉ siècle.

Pourquoi la France a-t-elle colonisé autant de territoires ?

Pour des raisons économiques (matières premières, marchés), politiques (prestige, rivalités impérialistes) et idéologiques (mission civilisatrice, diffusion de la langue et de la culture).

Quelles ont été les principales colonies françaises ?

La Nouvelle-France (Canada, Louisiane), les Antilles (Saint-Domingue, Martinique, Guadeloupe), l’Algérie, l’Afrique de l’Ouest et équatoriale, l’Indochine, Madagascar, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie.

Comment s’est déroulée la décolonisation ?

Elle s’est faite progressivement après 1945. Certaines indépendances ont été obtenues par la guerre (Indochine, Algérie), d’autres par négociation (Afrique subsaharienne en 1960).

Quels héritages reste-t-il aujourd’hui ?

La francophonie, certaines institutions, des liens économiques, mais aussi des mémoires conflictuelles qui alimentent encore des débats politiques et identitaires.