🎯 Pourquoi le Conseil constitutionnel est-il essentiel ?

Quand on parle des institutions françaises, on pense souvent au Président de la République ou au Premier ministre. Mais une institution plus discrète, le Conseil constitutionnel, joue un rôle clé : celui de protéger la Constitution, c’est-à-dire les règles du jeu démocratique. Créé en 1958 avec la Cinquième République, il veille à ce que les lois respectent les droits fondamentaux et les principes inscrits dans la Constitution.

Souvent surnommé le « gardien de la Constitution », il intervient dans des moments décisifs : élections, contrôle des lois, défense des libertés. Son action éclaire le fonctionnement global de nos institutions, et permet de comprendre pourquoi la démocratie repose aussi sur des mécanismes de régulation indépendants.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 📜 Origines et création du Conseil constitutionnel

- 👥 Composition et organisation

- ⚖️ Ses missions principales

- 🗳️ Le rôle dans les élections

- 🕊️ Garant des droits et libertés

- 💬 Critiques et débats

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

Plongeons ensemble dans le fonctionnement et l’importance du Conseil constitutionnel, pilier souvent méconnu mais essentiel de la démocratie française.

📜 Origines et création du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel naît avec la Constitution de 1958, qui fonde la Cinquième République. Charles de Gaulle et son entourage veulent alors un système politique stable, où le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif s’équilibrent. Pour y parvenir, il fallait un organe capable de vérifier que les lois votées par le Parlement respectent la Constitution.

À l’origine, son rôle est limité : il doit surtout empêcher le Parlement d’empiéter sur le domaine réservé au gouvernement. En effet, la Constitution de 1958 confie davantage de pouvoir à l’exécutif, incarné par le Président de la République et le Premier ministre. Le Conseil constitutionnel est donc conçu comme un arbitre institutionnel, plus technique que politique.

Mais rapidement, ses missions évoluent. Dès les années 1970, avec la célèbre décision « Liberté d’association » (1971), le Conseil commence à protéger les droits fondamentaux inscrits dans le préambule de la Constitution de 1946 et dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. À partir de là, il devient véritablement le « gardien des droits et libertés ». Cette évolution est consolidée par la révision constitutionnelle de 1974, qui permet à 60 députés ou sénateurs de saisir le Conseil : l’opposition politique peut désormais contester les lois, ce qui transforme l’institution en véritable contre-pouvoir.

Cette montée en puissance s’inscrit dans une logique commune aux démocraties modernes : mettre en place des contre-pouvoirs pour éviter qu’une majorité politique ne puisse s’arroger des pouvoirs illimités. Le Conseil constitutionnel s’impose donc comme une institution clé de l’équilibre républicain.

De la stabilité institutionnelle à la protection des libertés : la grande transformation du Conseil constitutionnel sous la Ve République. 📸 Image générée par IA pour reviserhistoire.fr

👥 Composition et organisation

Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres, appelés les « sages ». Leur mandat dure neuf ans, sans possibilité de renouvellement. Tous les trois ans, un tiers du Conseil est renouvelé pour assurer une continuité dans son fonctionnement.

La nomination des membres illustre la logique d’équilibre des pouvoirs : trois sont désignés par le Président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale et trois par le président du Sénat. Cette règle évite qu’une seule autorité puisse contrôler l’ensemble du Conseil.

À ces neuf membres s’ajoutent les anciens présidents de la République, qui sont membres de droit. Toutefois, actuellement, aucun d’entre eux ne siège, afin d’éviter tout soupçon de partialité politique. Le Conseil reste donc majoritairement composé de personnalités issues du monde du droit, de la haute fonction publique ou de la politique.

En interne, le Conseil constitutionnel fonctionne de manière collégiale. Les décisions sont prises à la majorité des voix, après délibérations souvent intenses. Les avis sont rédigés et publiés, ce qui permet de comprendre les arguments juridiques mobilisés. Contrairement aux débats parlementaires ou aux prises de parole publiques du Premier ministre, le style des décisions du Conseil est plus technique et juridique.

Ainsi, sa composition et son mode de fonctionnement garantissent son indépendance, tout en assurant que l’équilibre institutionnel reste respecté. Ce mécanisme d’équilibre reflète un principe fondamental de la démocratie : aucun pouvoir ne doit pouvoir agir sans contrôle.

⚖️ Les missions principales du Conseil constitutionnel

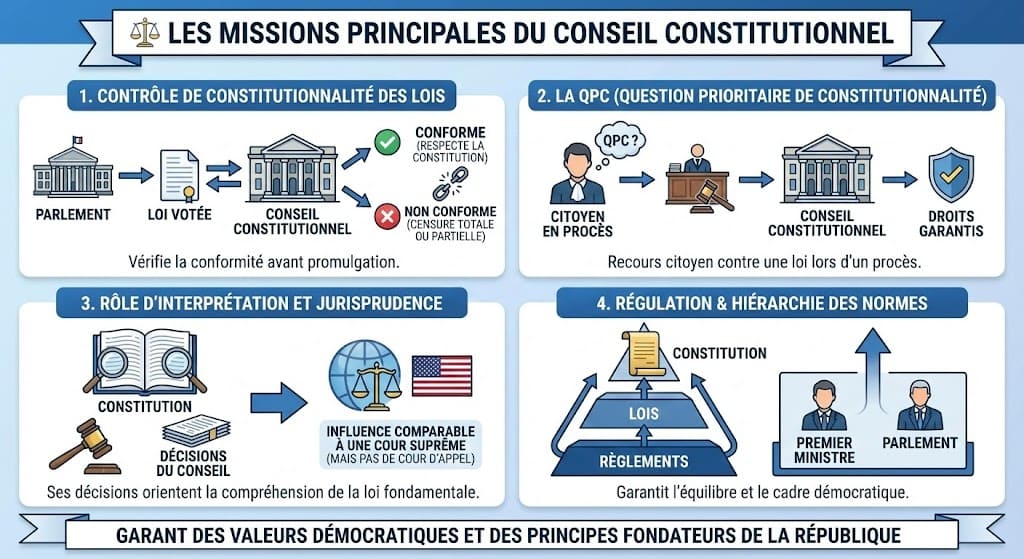

La mission centrale du Conseil constitutionnel est le contrôle de constitutionnalité des lois. Concrètement, lorsqu’une loi est votée par le Parlement, elle peut être déférée au Conseil pour vérifier sa conformité avec la Constitution. Si le texte ne respecte pas les droits fondamentaux ou excède les compétences prévues, le Conseil peut en censurer tout ou partie.

Depuis 2010, les citoyens disposent aussi d’un outil puissant : la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). Ce mécanisme permet à toute personne impliquée dans un procès de demander au Conseil de vérifier si une loi porte atteinte aux droits garantis par la Constitution. La QPC a renforcé l’importance du Conseil dans la vie quotidienne des Français.

Le Conseil constitutionnel a également un rôle d’interprétation. Ses décisions font jurisprudence : elles orientent la manière dont la Constitution est comprise et appliquée. À ce titre, il joue un rôle proche d’une cour suprême, à l’image de la Cour suprême des États-Unis, bien que, contrairement à elle, il ne soit pas une cour d’appel pour les procès civils ou pénaux. même si les traditions juridiques diffèrent.

Enfin, il assure une mission de régulation. Ses avis peuvent prévenir des conflits institutionnels en rappelant la hiérarchie des normes : la Constitution au sommet, les lois en dessous, puis les règlements. Cette logique garantit que chaque acteur politique, du Premier ministre au Parlement, agit dans un cadre défini et contrôlé.

Ainsi, le Conseil constitutionnel n’est pas seulement un arbitre technique : il est aussi un garant du respect des valeurs démocratiques, en veillant à ce que la loi reste fidèle aux principes fondateurs de la République française.

Les neuf « sages » du Palais-Royal : comprendre les mécanismes de nomination visant à garantir l’équilibre et l’indépendance de l’institution. 📸 Image générée par IA pour reviserhistoire.fr

🗳️ Le rôle du Conseil constitutionnel dans les élections

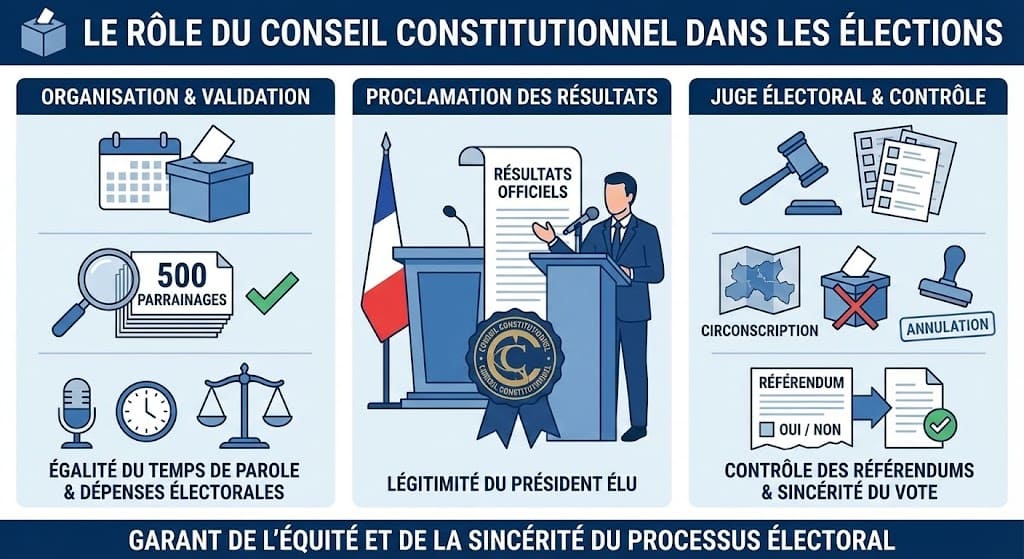

En plus du contrôle des lois, le Conseil constitutionnel est aussi un arbitre incontournable lors des élections nationales. Son rôle commence dès l’organisation des scrutins présidentiels et législatifs : il valide la régularité des candidatures, notamment pour l’élection présidentielle, où il contrôle les fameux « 500 parrainages » d’élus nécessaires pour se présenter.

Lors de l’élection présidentielle, il veille aussi au respect du calendrier et des règles de campagne, par exemple sur l’égalité du temps de parole ou le plafonnement des dépenses électorales. À la fin du scrutin, c’est le Conseil qui proclame officiellement les résultats. Sans lui, la légitimité d’un Président de la République élu serait contestable.

Pour les élections législatives, sénatoriales ou encore les référendums, le Conseil peut être saisi en cas de contestation. Il statue alors sur la régularité des opérations électorales : si des irrégularités sont avérées, il peut annuler les résultats dans une circonscription. Cette compétence lui donne un rôle de véritable « juge électoral ».

Le Conseil constitutionnel intervient aussi dans le contrôle des référendums, en vérifiant la validité des procédures et la sincérité du vote. Ce pouvoir rappelle que la démocratie ne repose pas uniquement sur la confiance, mais aussi sur des institutions capables de garantir l’équité du processus électoral.

Grâce à ce rôle de surveillance, le Conseil constitutionnel assure que les choix exprimés par les citoyens dans les urnes soient incontestables. Il constitue ainsi un maillon essentiel du fonctionnement de nos élections démocratiques.

L’arbitre suprême des élections nationales : garantir la sincérité du scrutin et la légitimité des élus. 📸 Image générée par IA pour reviserhistoire.fr

🕊️ Garant des droits et libertés

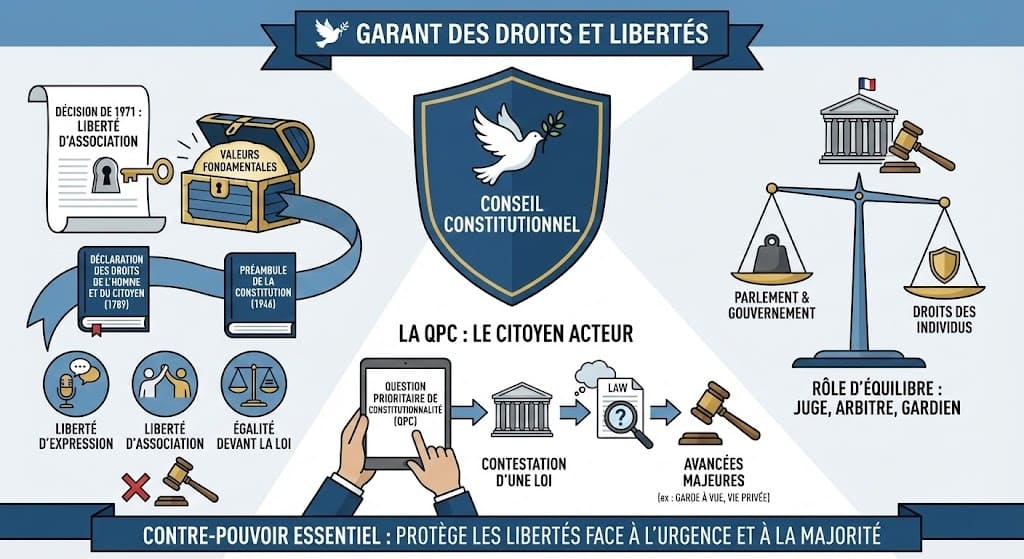

Le rôle du Conseil constitutionnel dépasse largement la simple vérification technique des lois. Depuis sa décision historique de 1971 sur la liberté d’association, il s’est imposé comme un protecteur des droits fondamentaux. En reconnaissant la valeur juridique de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que du préambule de la Constitution de 1946, il a élargi son champ d’action à l’ensemble des libertés publiques.

Ainsi, le Conseil peut censurer une loi qui porterait atteinte à la liberté d’expression, à la liberté d’association ou encore à l’égalité devant la loi. Ces décisions rappellent aux gouvernants qu’ils ne peuvent pas imposer de règles contraires aux valeurs fondamentales de la République. Ce rôle rejoint la fonction des cours européennes de justice, qui veillent elles aussi à la protection des droits humains.

Depuis l’introduction de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), ce pouvoir est encore plus visible. Les citoyens peuvent eux-mêmes contester une loi qu’ils jugent contraire à leurs droits. Grâce à ce mécanisme, des avancées importantes ont vu le jour, par exemple dans le domaine de la garde à vue ou de la protection de la vie privée.

Le Conseil constitutionnel joue donc un rôle d’équilibre : il ne se substitue pas au Parlement ou au gouvernement, mais il empêche que leurs décisions ne restreignent de façon abusive les droits des individus. Il est à la fois un juge, un arbitre et un gardien des valeurs démocratiques.

Ce rôle explique pourquoi il est parfois considéré comme un contre-pouvoir essentiel dans la République française. Sans lui, le risque serait grand de voir les droits fondamentaux affaiblis par des lois votées sous l’influence de l’urgence ou de la majorité politique du moment.

Un contre-pouvoir au service des citoyens : comment le Conseil utilise le bloc de constitutionnalité pour protéger les libertés publiques. 📸 Image générée par IA pour reviserhistoire.fr

💬 Critiques et débats autour du Conseil constitutionnel

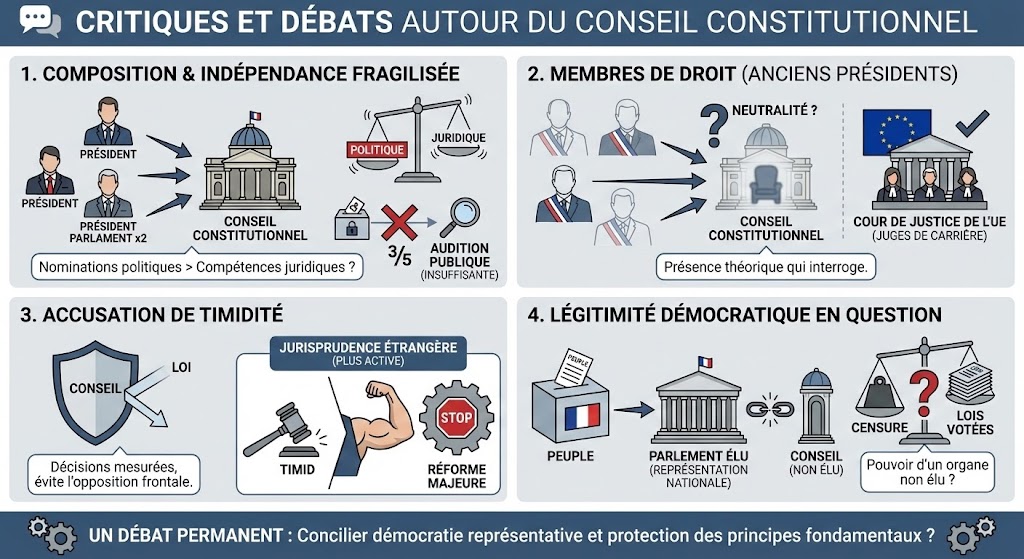

Malgré son rôle central, le Conseil constitutionnel fait l’objet de nombreuses critiques. La première concerne sa composition : certains estiment que la nomination des membres par des responsables politiques fragilise son indépendance. Si une procédure d’audition publique devant le Parlement existe depuis 2010, elle est souvent jugée insuffisante : les parlementaires ne peuvent bloquer une nomination qu’à une très forte majorité (3/5e), ce qui en pratique ne se produit jamais. Les choix peuvent donc sembler guidés par des équilibres politiques plus que par les compétences juridiques.

Une autre critique porte sur la présence des anciens présidents de la République comme membres de droit. Même s’ils participent rarement aux travaux, leur simple appartenance théorique interroge sur la neutralité de l’institution. Cela contraste avec d’autres organes de contrôle comme la Cour de justice de l’Union européenne, où seuls des juges de carrière siègent.

Le Conseil constitutionnel est aussi parfois accusé de timidité. Ses décisions restent mesurées et il évite souvent de s’opposer frontalement aux choix du législateur ou du gouvernement. Certains juristes estiment qu’il devrait jouer un rôle plus actif, à l’image de la jurisprudence parlementaire d’autres pays, où les cours constitutionnelles n’hésitent pas à bloquer des réformes majeures.

Enfin, un débat persistant concerne sa légitimité démocratique. Contrairement aux parlementaires élus ou au Président de la République, les membres du Conseil ne sont pas désignés par le peuple. Pour certains, cela pose la question du pouvoir accordé à un organe non élu, capable de censurer des lois votées par la représentation nationale.

Ces critiques rappellent que le Conseil constitutionnel, s’il est un acteur indispensable à l’équilibre des pouvoirs, reste une institution perfectible. Le débat sur son rôle et son indépendance reflète finalement une interrogation plus large : comment concilier démocratie représentative et protection des principes fondamentaux ?

Une institution sous le feu des critiques : les débats récurrents sur l’indépendance, la neutralité et la légitimité des « sages ». 📸 Image générée par IA pour reviserhistoire.fr

🧠 À retenir

- Le Conseil constitutionnel a été créé en 1958 avec la Cinquième République.

- Il est composé de neuf membres nommés pour neuf ans, plus les anciens présidents de la République membres de droit.

- Ses missions principales : contrôle de constitutionnalité des lois, régulation des élections, protection des droits fondamentaux.

- Depuis 2010, la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) permet aux citoyens de saisir le Conseil.

- Il est parfois critiqué pour son mode de nomination, son manque de transparence et son absence d’élection directe.

- Malgré ces débats, il reste un contre-pouvoir essentiel dans la démocratie française.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur le Conseil constitutionnel

Qui peut saisir le Conseil constitutionnel ?

Initialement, seuls le Président de la République, le Premier ministre et les présidents des deux assemblées pouvaient le saisir. Depuis 1974, 60 députés ou 60 sénateurs peuvent aussi le faire. Enfin, depuis 2010, tout citoyen peut le saisir de manière indirecte via une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC).

Quelle différence entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ?

Le Conseil constitutionnel contrôle la conformité des lois à la Constitution. Le Conseil d’État, lui, est la plus haute juridiction administrative : il juge les litiges entre les citoyens et l’administration.

Les décisions du Conseil constitutionnel peuvent-elles être contestées ?

Non. Les décisions du Conseil ont force obligatoire et s’imposent à toutes les autorités publiques. Elles ne peuvent pas être annulées ou révisées, sauf par une nouvelle décision du Conseil lui-même ou par une révision constitutionnelle.

Pourquoi certains anciens présidents ne siègent-ils pas au Conseil ?

Ils en ont la possibilité en tant que membres de droit, mais beaucoup choisissent de ne pas siéger pour éviter les soupçons de partialité politique. Cela permet de préserver l’image d’indépendance de l’institution.