🎯 Pourquoi le débarquement de 1944 est-il emblématique ?

Le débarquement de 1944, plus connu sous le nom de D-Day, est l’un des moments les plus marquants de la Seconde Guerre mondiale. À l’aube du 6 juin, des milliers de soldats alliés prennent pied sur les plages de Normandie pour libérer l’Europe de l’occupation nazie. Mais derrière les images héroïques se cachent des choix stratégiques, une préparation titanesque et un coût humain immense. Comprendre cet événement, c’est saisir comment le cours de la guerre a basculé. Dans cet article, nous allons voir pourquoi cette opération reste gravée dans les mémoires.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- ⚔️ Le contexte avant le débarquement

- 📝 L’opération Overlord expliquée

- 🏖️ Les cinq plages du débarquement

- 🤝 Le rôle de la Résistance française

- 📊 Les conséquences du D-Day

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

Prêt à revivre l’un des tournants de la guerre ? Plongeons dans l’histoire du débarquement de 1944…

⚔️ Le contexte avant le débarquement

Le débarquement de 1944 n’a pas été décidé du jour au lendemain. Pour comprendre son importance, il faut d’abord revenir sur la situation de l’Europe au début des années 1940. Après l’invasion éclair de la Pologne en 1939 et la domination de la Wehrmacht en Europe occidentale, le régime nazi semble invincible. La Blitzkrieg, cette guerre-éclair fondée sur la rapidité et la surprise, a permis à Hitler de conquérir en quelques mois des territoires immenses, de la France à la Norvège.

En 1940, la France s’effondre rapidement face aux troupes allemandes. Le pays est occupé et divisé : au nord et à l’ouest, la zone occupée contrôlée directement par les nazis ; au sud, l’État français dirigé depuis Vichy par le maréchal Pétain. Cette défaite humiliante pousse de nombreux résistants à refuser la collaboration et à rejoindre la lutte clandestine, thème que nous approfondissons dans Résistance et collaboration.

À l’est, l’Allemagne d’Hitler se lance dans une guerre titanesque contre l’Union soviétique à partir de juin 1941 avec l’opération Barbarossa. Les combats sont d’une violence extrême, mais l’armée allemande finit par s’enliser dans l’immensité russe. La bataille de Stalingrad (1942-1943) marque déjà un tournant majeur : la Wehrmacht recule pour la première fois de manière significative.

Pendant ce temps, les États-Unis, encore neutres, entrent en guerre après l’attaque japonaise sur Pearl Harbor en décembre 1941. Leur entrée bouleverse totalement l’équilibre des forces : l’immense puissance industrielle et militaire américaine devient un atout décisif pour les Alliés. Le général Eisenhower et le président Roosevelt insistent dès 1942 sur l’ouverture d’un « second front » en Europe occidentale, afin de soulager la pression sur l’armée soviétique.

Mais ce projet se heurte à plusieurs difficultés. D’une part, les Britanniques, traumatisés par les pertes de la Première Guerre mondiale, hésitent à lancer une offensive massive trop tôt. Winston Churchill préfère multiplier les opérations périphériques, comme la campagne d’Afrique du Nord (1942) puis l’invasion de l’Italie en 1943. D’autre part, la logistique d’un débarquement sur le continent est monstrueuse : il faut transporter des centaines de milliers d’hommes, des chars, des armes, du ravitaillement, tout en traversant la Manche sous la menace des sous-marins et de la Luftwaffe.

Le choix de la Normandie n’est pas évident. Les Allemands s’attendent à une attaque plus directe, notamment dans le Pas-de-Calais, où les côtes sont plus proches de l’Angleterre. Hitler fait alors renforcer les défenses côtières, connues sous le nom de « mur de l’Atlantique », une ligne de bunkers, de canons et de champs de mines construits par l’Organisation Todt. Pourtant, cette fortification, bien que massive, présente des failles exploitables.

La préparation du débarquement implique également un travail de renseignement considérable. La Résistance française joue un rôle crucial en transmettant des informations sur les mouvements de troupes, les positions de batteries côtières et les infrastructures ferroviaires. Ces données, croisées avec les clichés aériens alliés, permettent de planifier chaque détail de l’opération. On voit bien ici la complémentarité entre les actions clandestines en France et la stratégie militaire globale des Alliés.

À cela s’ajoute une vaste campagne de désinformation. Les Alliés veulent convaincre les nazis que l’invasion aura lieu ailleurs, notamment dans le Pas-de-Calais. Ils montent alors l’opération Fortitude : faux chars gonflables, faux avions, messages radio trafiqués, et même un faux groupe d’armée dirigé par le général Patton. Cette intoxication, appuyée par des services secrets comme le MI5 britannique, s’avère décisive pour tromper la vigilance allemande.

En 1943, lors de la conférence de Téhéran, Roosevelt, Churchill et Staline fixent la date d’un débarquement en France pour l’année suivante. Le « second front » devient donc une promesse ferme faite à l’Union soviétique, qui subit encore l’essentiel des pertes face à la Wehrmacht. Pour Moscou, il s’agit presque d’un gage de survie : sans soulagement à l’ouest, l’URSS pourrait être submergée par les offensives allemandes.

Enfin, l’attente et les préparatifs permettent aux Alliés d’accumuler une supériorité matérielle écrasante. Les États-Unis produisent des milliers de navires, d’avions et de chars. L’économie de guerre alliée tourne à plein régime, pendant que celle de l’Allemagne, frappée par les bombardements stratégiques et le manque de ressources, commence à vaciller. Les bombardements massifs sur les usines allemandes, comme ceux décrits dans ce dossier de l’Imperial War Museum, affaiblissent progressivement le Reich.

Le contexte est donc clair : à la veille du débarquement de 1944, les Alliés disposent de la supériorité numérique, matérielle et aérienne. Mais ils savent aussi qu’une erreur pourrait être fatale. Un échec sur les plages de Normandie aurait retardé, voire compromis, la libération de l’Europe occidentale. Dans la partie suivante, nous allons voir comment cette gigantesque opération, baptisée « Overlord », a été conçue et organisée.

📝 L’opération Overlord expliquée

Le nom de code de l’opération Overlord désigne le gigantesque plan allié pour libérer l’Europe occidentale. Prévue depuis 1943, elle mobilise des ressources humaines, matérielles et logistiques jamais vues dans l’histoire militaire. Le D-Day, fixé au 6 juin 1944, en est l’étape initiale : l’assaut amphibie sur les plages de Normandie. Mais Overlord ne s’arrête pas à ce seul jour ; elle englobe toute la bataille de Normandie, qui durera plusieurs semaines.

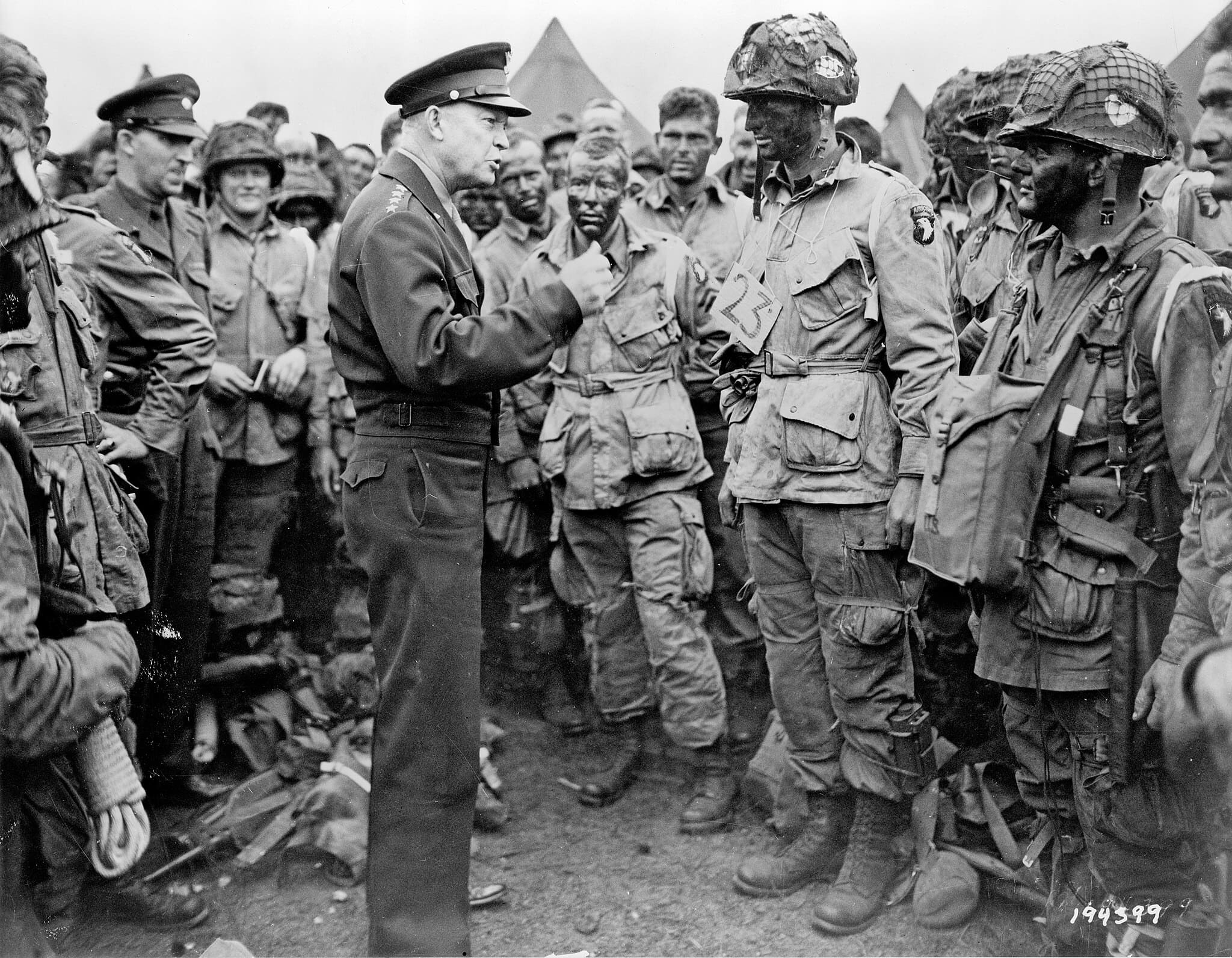

L’opération est placée sous le commandement suprême du général américain Dwight D. Eisenhower, choisi pour sa capacité à coordonner des forces multinationales.

Le général Dwight D. Eisenhower s’adresse aux parachutistes américains avant le Jour J. 🎥 Source : Library of Congress / US Army — Domaine public (US Gov)

À ses côtés, le maréchal britannique Bernard Montgomery dirige les forces terrestres, tandis que l’aviation et la marine mobilisent des centaines de chefs de guerre. Cette direction collégiale permet d’unifier Britanniques, Américains, Canadiens et forces de la France libre, mais non sans tensions stratégiques.

Le premier défi est logistique : comment transporter en une seule fois plus de 150 000 soldats à travers la Manche ? La réponse réside dans une flotte colossale : près de 7 000 navires, allant des destroyers aux chalands de débarquement. Ces bateaux, surnommés LCVP (Landing Craft, Vehicle, Personnel), sont spécialement conçus pour s’échouer sur la plage et libérer rapidement hommes et véhicules. La supériorité navale alliée, acquise grâce à la défaite des sous-marins allemands dans l’Atlantique, rend cette traversée possible.

Le second défi concerne le ravitaillement. Pour tenir dans la durée, les Alliés doivent disposer de ports en eau profonde. Or, les nazis contrôlent toutes les grandes installations portuaires de la Manche. La solution trouvée est aussi ingénieuse qu’audacieuse : les ports artificiels « Mulberry ».

Vue aérienne oblique d’un port “Mulberry”, clé du ravitaillement allié. 🎥 Source : Imperial War Museums — Domaine public (PD-UKGov)

Bien que l’un des deux ports soit détruit par une tempête fin juin, le port d’Arromanches permet d’accueillir navires de ravitaillement et convois dès les premiers jours après le débarquement.

Sections de pipeline stockées en longueurs avant enroulement sur “Conundrum” pour l’opération PLUTO. 🎥 Source : Imperial War Museums — Domaine public (PD-UKGov)

Mais avant d’aborder les plages, une phase préparatoire capitale s’impose : le bombardement aérien et les parachutages. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, des milliers de parachutistes américains (82e et 101e divisions aéroportées) et britanniques sont largués à l’intérieur des terres. Leur mission : saboter les ponts, désorganiser les communications allemandes, sécuriser les axes pour empêcher les renforts ennemis d’atteindre les plages. Ces actions rappellent le rôle déjà central de la Résistance française, qui multiplie en parallèle les sabotages ferroviaires et transmissions clandestines.

La météo joue un rôle déterminant. Initialement prévu pour le 5 juin, le débarquement est repoussé de 24 heures à cause d’une tempête. Eisenhower prend alors une décision risquée : maintenir l’assaut le 6 juin malgré des conditions encore incertaines. Un report supplémentaire aurait mis en péril toute l’opération, car l’effet de surprise aurait été perdu. Cette décision illustre la part de pari dans cette aventure militaire.

L’organisation du débarquement repose sur un découpage en cinq plages, chacune attribuée à une nation alliée : Utah et Omaha pour les Américains, Gold et Sword pour les Britanniques, Juno pour les Canadiens. Chaque secteur est minutieusement étudié, avec des cartes, des photos aériennes et même des maquettes en sable. Les soldats s’entraînent durant des mois en Angleterre sur des répliques de plages normandes.

En parallèle, la guerre psychologique bat son plein. Les Alliés cherchent à tromper l’ennemi par l’opération Fortitude, évoquée plus tôt : un faux groupe d’armées, dirigé par le général Patton, censé attaquer le Pas-de-Calais. Même après le 6 juin, cette diversion retient encore une partie des troupes allemandes loin de la Normandie. Hitler, convaincu qu’il s’agit d’un débarquement secondaire, tarde à envoyer ses réserves. Ce retard joue un rôle crucial dans la réussite d’Overlord.

Du côté allemand, la défense est confiée au maréchal Rommel, célèbre pour ses victoires en Afrique du Nord. Mais il doit faire face à des désaccords stratégiques avec d’autres généraux et avec Hitler lui-même. Rommel veut repousser l’invasion sur les plages immédiatement, tandis que d’autres préfèrent attendre et contre-attaquer en masse une fois les Alliés installés. Ces hésitations affaiblissent la réaction allemande.

Enfin, il faut souligner la dimension humaine de cette préparation. Les soldats alliés savent que la mission sera extrêmement dangereuse. Beaucoup écrivent des lettres d’adieu avant d’embarquer. Dans les rangs allemands, souvent composés de jeunes recrues ou de troupes de l’Est forcées à combattre, la peur est tout aussi présente. Le débarquement de 1944 n’est donc pas seulement une prouesse militaire : c’est une confrontation entre des hommes plongés dans un moment décisif de l’Histoire.

Pour mieux saisir l’ampleur d’Overlord, on peut comparer cette opération à d’autres débarquements de la guerre, comme celui d’Italie en 1943, bien plus limité. La Normandie représente un saut d’échelle, un défi logistique et humain inégalé. Comme l’explique le site D-Day Overlord, chaque détail a été pensé, depuis le choix des marées jusqu’à l’équipement des soldats.

Au matin du 6 juin 1944, après des mois de préparation et de secrets bien gardés, les Alliés se lancent enfin à l’assaut. Les navires approchent, les bombardements ouvrent la voie, et les premières barges touchent le sable normand.

Des troupes britanniques débarquent de barges LCT sur Sword Beach le 6 juin 1944. 🎥 Source : Imperial War Museums — Domaine public (Crown copyright expiré)

Dans la partie suivante, nous allons explorer le cœur même de cet événement : les cinq plages du débarquement, théâtre d’un affrontement sanglant.

🏖️ Les cinq plages du débarquement

Le matin du 6 juin 1944, les Alliés lancent l’assaut sur cinq plages de Normandie. Ces secteurs, répartis sur près de 80 kilomètres de côtes, sont devenus des noms mythiques : Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword. Chacun de ces lieux raconte une histoire particulière, avec ses obstacles, ses drames et ses victoires. Ensemble, ils symbolisent le courage des soldats venus d’horizons différents pour libérer l’Europe.

🇺🇸 Utah Beach : le débarquement facilité

La plage d’Utah, située le plus à l’ouest, est confiée aux Américains. Par un coup de chance, les barges de débarquement dérivent légèrement et échouent 2 km au sud de la zone prévue. Cette erreur involontaire sauve des centaines de vies : le secteur y est moins défendu. En quelques heures, les troupes américaines progressent rapidement à l’intérieur des terres et établissent une jonction avec les parachutistes largués dans la nuit. Cette réussite contraste avec la tragédie voisine d’Omaha.

🇺🇸 Omaha Beach : l’enfer du D-Day

LCVP du USS Samuel Chase débarquant la 1re DI sur Omaha (Fox Green), 6 juin. 🎥 Source : US National Archives / US Coast Guard — Domaine public (US Gov)

Omaha reste la plage la plus célèbre et la plus sanglante du débarquement de 1944. Les défenses allemandes y sont redoutables : bunkers, mitrailleuses, obstacles en acier surnommés « hérissons tchèques ». Les bombardements préparatoires, trop imprécis, n’ont pas détruit les positions ennemies. Résultat : dès l’aube, les premières vagues américaines sont décimées.

Des soldats américains gagnent la plage d’Omaha depuis un LCVP ; on distingue DUKW et half-tracks. 🎥 Source : Naval History & Heritage Command / US Army Signal Corps — Domaine public (US Gov)

Les pertes sont terribles, proches de 3 000 hommes en quelques heures (tués, blessés et disparus). Mais malgré le chaos, des groupes isolés parviennent à escalader les falaises et à neutraliser les nids de mitrailleuses. Ce courage acharné permet finalement de sécuriser la plage. Aujourd’hui encore, le cimetière américain de Colleville-sur-Mer rappelle le prix payé à Omaha.

🇬🇧 Gold Beach : l’avancée britannique

Les Britanniques débarquent sur Gold, au centre du dispositif. Leur mission est cruciale : prendre la ville de Bayeux et progresser vers Caen. Les combats sont durs, mais la supériorité navale et aérienne alliée fait la différence. Les troupes britanniques réussissent à percer et avancent rapidement, libérant Bayeux dès le lendemain. Cette progression facilite la jonction avec les Canadiens à Juno et les forces venues de Sword.

🇨🇦 Juno Beach : le sacrifice canadien

Suivants de la 9e Brigade canadienne débarquant avec bicyclettes sur le secteur Nan White (Juno). 🎥 Source : Imperial War Museums — Domaine public (Crown copyright expiré)

Juno est confiée aux Canadiens. Dès leur arrivée, ils affrontent un mur de tirs nourris. Beaucoup de barges sont détruites avant même d’atteindre le rivage. Pourtant, malgré des pertes initiales sévères, les soldats canadiens parviennent à pénétrer profondément dans les terres, atteignant parfois leurs objectifs plus loin que les Américains et Britanniques le même jour. Leur courage est aujourd’hui reconnu comme l’une des grandes pages militaires de l’histoire du Canada.

🇬🇧 Sword Beach : la jonction avec la Résistance

Royal Marine Commandos rattachés à la 3e Division progressent à l’intérieur des terres depuis Sword. 🎥 Source : Imperial War Museums — Domaine public (Crown copyright expiré)

La plage de Sword, la plus à l’est, est également attribuée aux Britanniques. Leur objectif est de s’emparer de Caen, grande ville normande stratégique, véritable nœud routier et ferroviaire pour le contrôle de la région. Si la ville ne tombe pas le 6 juin, les soldats britanniques réussissent néanmoins à établir une tête de pont solide. Surtout, ils rejoignent dans la journée les commandos français du 1er bataillon de fusiliers marins commandé par Philippe Kieffer. Ces 177 Français libres, seuls <b>soldats</b> français à débarquer sur les plages, marquent les esprits par leur courage. Leur action s’inscrit dans la continuité des mouvements évoqués dans la Résistance.

Un tournant décisif

Le soir du 6 juin, les Alliés n’ont pas atteint tous leurs objectifs. Certaines villes stratégiques, comme Caen, résistent encore. Mais l’essentiel est accompli : une tête de pont solide est établie sur le sol français. Près de 150 000 hommes ont réussi à débarquer, malgré des pertes estimées à plus de 10 000 victimes ce premier jour. Les Allemands, désorganisés et trompés par la diversion du Pas-de-Calais, n’ont pas pu repousser l’invasion.

À travers ces cinq plages, on perçoit la diversité des expériences et des sacrifices. L’opération Overlord montre à la fois l’ampleur de la préparation alliée et la brutalité des combats. Mais ce n’est que le début : la bataille de Normandie va durer encore plusieurs semaines, marquée par des affrontements acharnés autour de Caen, Saint-Lô et Falaise.

Comme le souligne le Musée Mémorial d’Omaha Beach, chaque plage possède sa mémoire propre, mais toutes racontent un même message : celui d’un combat pour la liberté. Dans la partie suivante, nous allons voir comment la Résistance française a joué un rôle clé dans la réussite du débarquement.

🤝 Le rôle de la Résistance française

On ne peut pas comprendre pleinement le débarquement de 1944 sans évoquer la Résistance française. Ses actions clandestines ont joué un rôle déterminant pour désorganiser l’occupant nazi et soutenir l’avancée alliée. Derrière les troupes américaines, britanniques et canadiennes, il y a eu aussi ces milliers de Français anonymes, hommes et femmes, qui ont risqué leur vie pour libérer leur pays.

Un réseau de renseignements vital

Dès 1940, malgré l’occupation et la répression, des réseaux de résistants se forment. Leur rôle principal est d’informer les Alliés. Grâce à des messages codés, des liaisons radios ou encore des contacts directs avec Londres, ils transmettent des renseignements précieux : positions de batteries côtières, mouvements de troupes, état des voies ferrées. Ces données, recoupées avec les clichés aériens alliés, permettent de préparer l’opération Overlord dans les moindres détails.

Le célèbre message diffusé par Radio Londres « Les sanglots longs des violons de l’automne » dont la seconde partie diffusée le 5 juin (« Bercent mon cœur… ») déclenche le signal des sabotages à grande échelle en juin 1944. En quelques heures, des dizaines de voies ferrées sont coupées, ralentissant l’arrivée des renforts allemands vers la Normandie. Ce type d’action montre bien la synergie entre la Résistance intérieure et les forces débarquées.

Sabotages et guérilla

La Résistance ne se limite pas au renseignement. Elle pratique aussi la guérilla et le sabotage. Des maquisards détruisent des trains, font sauter des ponts, coupent des lignes électriques. Ces actions, multipliées à grande échelle au moment du débarquement, créent un climat d’insécurité permanente pour l’occupant. Dans certains cas, des unités entières de l’armée allemande sont immobilisées pendant des jours à cause d’un simple tronçon de voie ferrée détruit.

Ces actes de sabotage, souvent menés par des jeunes, montrent le courage extraordinaire de résistants mal armés face à une machine militaire redoutable. Mais ils rappellent aussi la brutalité de la répression : arrestations, tortures, déportations et exécutions. La Résistance a payé un lourd tribut à son engagement.

La jonction avec les Alliés

Le jour J, la Résistance agit comme un multiplicateur de forces pour les armées alliées. Les commandos français du 1er bataillon de fusiliers marins commandés par Philippe Kieffer en sont l’exemple le plus visible : ils participent directement à l’assaut sur Sword Beach. Mais dans l’ombre, des milliers de résistants guident les troupes, fournissent des cartes locales, servent d’interprètes ou de messagers.

Dans les jours qui suivent le débarquement, les maquis prennent de plus en plus d’importance. En Bretagne, le maquis de Saint-Marcel regroupe plusieurs milliers de résistants qui mènent de véritables batailles rangées contre les Allemands. Ces poches de résistance intérieure immobilisent des troupes ennemies qui ne peuvent être envoyées renforcer la Normandie.

Un rôle politique majeur

Le rôle de la Résistance dépasse aussi le domaine militaire. Pour le général de Gaulle, il est essentiel que la France participe activement à sa propre libération. Sinon, le pays risquait d’apparaître comme passif, libéré uniquement par les Anglo-Américains. La présence des commandos Kieffer au débarquement, la multiplication des sabotages et la montée en puissance des Forces françaises de l’intérieur (FFI) donnent une légitimité politique à la France dans le camp des vainqueurs.

Cette reconnaissance s’avère décisive. Grâce à elle, la France retrouve une place dans les négociations internationales d’après-guerre, alors même que le pays sort exsangue de l’occupation. On mesure ici l’importance du lien entre la Résistance et les Alliés : au-delà des armes, c’est l’avenir de la nation qui se joue.

La mémoire de la Résistance

La Résistance française est parfois présentée comme une réalité homogène. En réalité, elle était diverse : réseaux gaullistes, communistes, socialistes, mouvements chrétiens… Tous n’étaient pas d’accord, mais tous partageaient une même volonté : refuser la domination nazie et redonner sa liberté à la France. Cette diversité a enrichi l’action collective, même si elle a parfois entraîné des tensions internes.

Aujourd’hui, la mémoire du débarquement de 1944 et de la Résistance est entretenue par de nombreux musées, associations et commémorations. Comme le rappelle le site Chemins de mémoire, ces lieux sont essentiels pour transmettre aux jeunes générations le courage et le sacrifice de ceux qui ont choisi de résister.

Le rôle de la Résistance ne doit donc jamais être minimisé. Sans elle, l’opération Overlord aurait sans doute rencontré bien plus de difficultés. Dans la partie suivante, nous verrons quelles furent les conséquences du D-Day, tant sur le plan militaire que politique et humain.

📊 Les conséquences du D-Day

Le débarquement de 1944 n’est pas seulement une victoire militaire : c’est un tournant historique. Le 6 juin ouvre une nouvelle phase de la Seconde Guerre mondiale. La libération de la France et de l’Europe de l’Ouest devient désormais inévitable, même si le chemin sera encore long et meurtrier.

Un succès stratégique majeur

D’un point de vue militaire, le D-Day constitue une réussite incontestable. Les Alliés ont réussi à percer le « mur de l’Atlantique », pourtant présenté par la propagande nazie comme imprenable. Ils ont établi une tête de pont solide en Normandie, permettant l’arrivée progressive de renforts, de chars et de ravitaillements. En quelques semaines, plus d’un million de soldats alliés débarquent en France. Cette masse humaine et matérielle donne un avantage décisif face à une Wehrmacht affaiblie.

La bataille de Normandie, qui suit le débarquement, est cependant extrêmement difficile. Autour de Caen, les combats s’enlisent dans un paysage de bocage propice à la défense allemande. Mais peu à peu, les Alliés progressent. En août 1944, l’opération Cobra permet une percée américaine. La poche de Falaise, où des dizaines de milliers de soldats allemands sont encerclés, marque la fin des espoirs nazis en Normandie.

La libération de la France

À partir de là, la libération du territoire français s’accélère. Paris est libérée le 25 août 1944, grâce à l’insurrection de la Résistance intérieure et à l’entrée triomphale de la 2e division blindée du général Leclerc. Le drapeau tricolore flotte de nouveau sur la capitale, effaçant les années d’occupation. Cet épisode symbolique renforce la légitimité du général de Gaulle et de la France libre, déjà évoquée dans la Résistance et la collaboration.

La libération ne s’arrête pas à Paris. Progressivement, les grandes villes françaises tombent : Lyon, Marseille, Strasbourg. En septembre 1944, la majeure partie du territoire est libérée, même si certaines poches allemandes résistent encore, notamment à Dunkerque et dans l’Atlantique.

Un tournant dans la guerre mondiale

Le débarquement marque aussi un tournant global. En ouvrant un « second front » à l’Ouest, les Alliés répondent enfin à la demande pressante de Staline. L’Union soviétique, qui avait déjà remporté la bataille de Stalingrad, peut désormais compter sur un allègement de la pression allemande à l’Est. La guerre devient une tenaille : les Soviétiques avancent depuis l’Est, les Anglo-Américains depuis l’Ouest. Pour l’Allemagne nazie, prise en étau, la défaite devient une certitude.

Le D-Day contribue donc directement à l’effondrement du Troisième Reich en mai 1945. Sans cette opération, Hitler aurait peut-être réussi à prolonger la guerre, voire à négocier un compromis. Au lieu de cela, l’Allemagne subit une capitulation totale et sans conditions.

Un coût humain immense

Derrière la victoire se cache un coût humain terrible. Le 6 juin 1944, environ 10 000 soldats alliés sont tués, blessés ou portés disparus. Du côté allemand, les pertes sont également lourdes, même si elles sont plus difficiles à estimer. Des milliers de civils normands perdent aussi la vie sous les bombardements. Comme pour la Shoah ou les bombardements atomiques de 1945, le débarquement rappelle que la guerre moderne frappe indistinctement combattants et populations civiles.

Les destructions sont colossales : villes rasées, ponts détruits, campagnes dévastées. La Normandie mettra des décennies à se relever totalement de ces traumatismes. Comme l’indique le site Normandie 44, la mémoire des habitants témoigne encore aujourd’hui de la brutalité de ces semaines de combats.

Un impact politique et symbolique

Le D-Day a aussi une portée politique. Pour les États-Unis, il consacre leur rôle de leader du monde libre. Pour le Royaume-Uni, il symbolise leur ténacité après les années sombres du Blitz. Pour la France, il permet de restaurer sa place parmi les vainqueurs grâce à l’action conjointe des Alliés et de la Résistance. Enfin, pour l’Europe entière, il ouvre la voie à une reconstruction fondée sur la coopération et la paix, idée qui conduira plus tard à la construction européenne.

Au niveau mémoriel, le débarquement de 1944 est devenu un symbole universel. Chaque année, des commémorations rassemblent vétérans, dirigeants politiques et citoyens. Ces cérémonies rappellent non seulement le sacrifice des soldats, mais aussi la nécessité de préserver la paix. Comme à Hiroshima ou lors des procès de Nuremberg, l’objectif est de transformer le souvenir de la guerre en leçon pour l’avenir.

Le début de la fin pour le nazisme

En définitive, le débarquement ne met pas fin à la guerre en lui-même. Il faudra encore presque un an de combats, de la bataille des Ardennes à la prise de Berlin. Mais il marque clairement le début de la fin. Hitler perd l’initiative militaire et ne peut plus espérer inverser le cours des événements. Le nazisme, qui avait dominé l’Europe en quelques années, commence son effondrement irréversible.

En résumé, le D-Day fut à la fois une prouesse militaire, une tragédie humaine et un acte fondateur de l’Europe contemporaine. Dans la suite de l’article, nous proposerons un résumé visuel pour retenir l’essentiel, puis une FAQ et enfin un quiz interactif pour tester tes connaissances.

🧠 À retenir : le débarquement de 1944 en bref

- Le 6 juin 1944, les Alliés lancent l’opération Overlord, le plus grand débarquement de l’Histoire.

- 150 000 soldats américains, britanniques, canadiens et français libres débarquent sur 5 plages de Normandie : Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword.

- La Résistance française joue un rôle clé par le renseignement, les sabotages et le soutien logistique.

- Le D-Day marque un tournant décisif : ouverture d’un second front, libération de Paris en août 1944, effondrement progressif du nazisme.

- Les pertes sont immenses : environ 10 000 victimes alliées le 6 juin, et des milliers de civils normands tués dans les combats.

- Symbole universel, le débarquement reste commémoré chaque année comme un acte fondateur de la liberté en Europe.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur le débarquement de 1944

Pourquoi le débarquement de 1944 a-t-il eu lieu en Normandie ?

La Normandie a été choisie car ses plages permettaient un débarquement massif tout en restant moins défendues que le Pas-de-Calais. De plus, cette zone offrait un accès direct vers Paris et l’intérieur du pays.

Combien de soldats ont participé au D-Day ?

Environ 150 000 soldats alliés ont débarqué le 6 juin 1944, appuyés par près de 7 000 navires et 11 000 avions. Dans les semaines suivantes, plus d’un million d’hommes sont arrivés en France.

Quel fut le rôle des Français le jour du débarquement ?

177 commandos français du bataillon Kieffer ont débarqué sur Sword Beach. La Résistance intérieure a également mené des sabotages et transmis des renseignements essentiels.

Le débarquement a-t-il mis fin à la guerre ?

Non. S’il marque un tournant, il faudra encore près d’un an de combats avant la capitulation de l’Allemagne en mai 1945. Le D-Day a cependant rendu la défaite nazie inévitable.

Que reste-t-il aujourd’hui du débarquement ?

Des musées, mémoriaux et cimetières militaires témoignent encore du sacrifice de milliers de soldats. Ces lieux, comme Omaha Beach ou le cimetière de Colleville, sont devenus des symboles de paix et de mémoire collective.