🎯 Pourquoi l’économie coloniale est-elle essentielle pour comprendre l’histoire ?

L’économie coloniale n’est pas qu’une affaire de chiffres et de richesses : c’est une véritable clé pour comprendre le fonctionnement des empires européens, et en particulier de l’empire français. Derrière les plantations, les mines, et le commerce international, se cachent des millions de vies bouleversées, des territoires transformés et des sociétés redessinées. Aborder l’économie coloniale, c’est donc saisir comment la France a bâti sa puissance à partir de ressources venues d’ailleurs, mais aussi à quel prix. Pour remettre ces mécanismes dans le cadre général, lis aussi le cours complet sur la colonisation française.

Dès le XVIIᵉ siècle, la logique coloniale est avant tout économique : s’assurer des débouchés pour les produits français et contrôler des ressources rares comme le sucre, le café ou le coton. Mais au XIXᵉ siècle, avec la « Seconde colonisation », cette logique s’intensifie. L’empire français devient une vaste machine où tout est organisé pour servir les intérêts de la métropole. Les colonies produisent, la France transforme et revend, et les populations locales sont bien souvent contraintes de participer à un système qui ne leur profite guère.

Ce sujet touche encore notre présent. Les routes commerciales, les paysages agricoles, les inégalités Nord-Sud trouvent leurs racines dans cette organisation coloniale. C’est pourquoi il est essentiel de plonger dans cette histoire, pour comprendre non seulement l’économie française d’hier, mais aussi certaines réalités du monde actuel.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 📜 Origines de l’économie coloniale

- 🌍 Ressources exploitées et productions

- 🚢 Commerce, routes et compagnies

- 👷 Travail forcé et exploitation des populations

- 💶 Profits, inégalités et critiques

- 🔎 Héritage et mémoire de l’économie coloniale

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

Plongeons maintenant dans les racines de ce système pour mieux comprendre son évolution. 🚀

📜 Origines de l’économie coloniale

Les origines de l’économie coloniale remontent au XVIIᵉ siècle, époque où la France, comme d’autres puissances européennes, entre dans une logique mercantiliste. Le mercantilisme repose sur l’idée que la puissance d’un État dépend de sa richesse économique et de sa capacité à maintenir une balance commerciale positive, notamment en accumulant des métaux précieux. Pour accumuler ces richesses, les États cherchent à exporter plus qu’ils n’importent. Or, les colonies deviennent un outil parfait : elles fournissent des matières premières que la métropole ne possède pas, et offrent un marché captif pour ses produits manufacturés.

Les Antilles françaises (Saint-Domingue, Martinique, Guadeloupe) deviennent rapidement des « perles » de cet empire colonial français. On y cultive le sucre, le tabac et le café, denrées rares et très demandées en Europe. Ces produits, transformés et revendus sur le marché européen, rapportent des fortunes aux négociants. Nantes, Bordeaux et La Rochelle s’imposent comme de grands ports coloniaux, enrichis par ce commerce transatlantique.

Le port de Bordeaux, enrichi par les échanges coloniaux. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

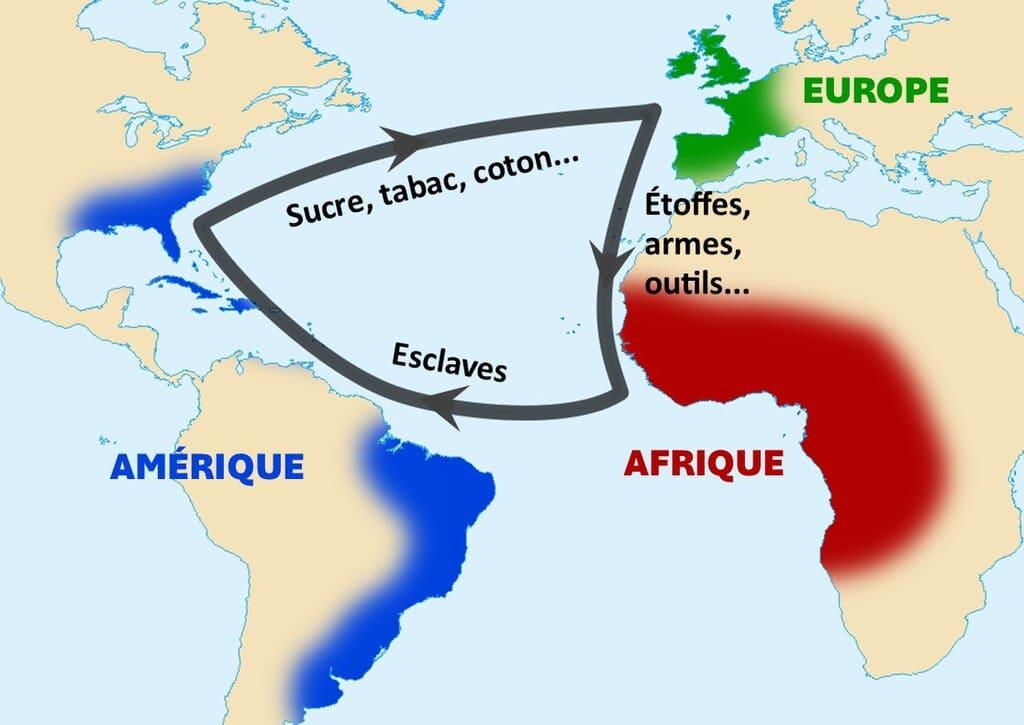

C’est l’époque du fameux commerce triangulaire : des navires partent de France avec des produits manufacturés, échangés contre des esclaves en Afrique, puis revendus dans les plantations des Antilles pour produire le sucre et le café qui repartent ensuite vers l’Europe.

Le commerce triangulaire reliait l’Europe, l’Afrique et l’Amérique en organisant la traite négrière. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC0 (domaine public)

Ce système est brutal mais terriblement efficace pour la métropole. Il repose sur la traite négrière et l’esclavage, qui fournissent une main-d’œuvre abondante et bon marché. Les profits générés enrichissent considérablement la bourgeoisie commerçante des ports atlantiques. Leur rôle exact dans le financement de l’industrialisation globale de la France est réel, mais son ampleur fait l’objet de débats importants parmi les historiens économiques. Derrière la prospérité des villes portuaires françaises, il faut donc voir l’ombre des navires négriers et des champs de canne à sucre exploités par des esclaves africains.

Au-delà des Antilles, la France tente aussi d’implanter une économie coloniale en Amérique du Nord (Nouvelle-France, Québec, Louisiane). Les fourrures y jouent un rôle majeur, même si le développement économique reste plus limité que dans les îles sucrières. La concurrence avec les Britanniques entraîne de nombreux conflits, qui finissent par réduire la présence française en Amérique après 1763. Mais cette expérience nourrit les ambitions futures : les colonies doivent être rentables, et tout doit être fait pour que leur économie serve la métropole.

Au XIXᵉ siècle, avec la conquête de l’Algérie (1830) puis l’expansion en Asie, cette logique économique s’articule avec de puissantes motivations politiques et idéologiques. L’exploitation économique devient alors systématique sur ces nouveaux territoires. L’économie coloniale s’étend bien au-delà des plantations sucrières. Désormais, il s’agit aussi d’exploiter les mines, d’imposer des monocultures d’exportation, et de contrôler les échanges commerciaux sur des territoires entiers. L’Empire français se veut une machine économique au service de la métropole, quitte à bouleverser profondément les sociétés locales et à susciter parfois de violentes révoltes.

Cette première phase jette les bases d’un système qui perdurera jusque dans les années 1950–1960, et dont les effets se font encore sentir aujourd’hui. L’économie coloniale n’est pas seulement un héritage historique : c’est aussi une matrice de la mondialisation contemporaine, comme l’ont montré plusieurs chercheurs dans l’Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe.

🌍 Ressources exploitées et productions

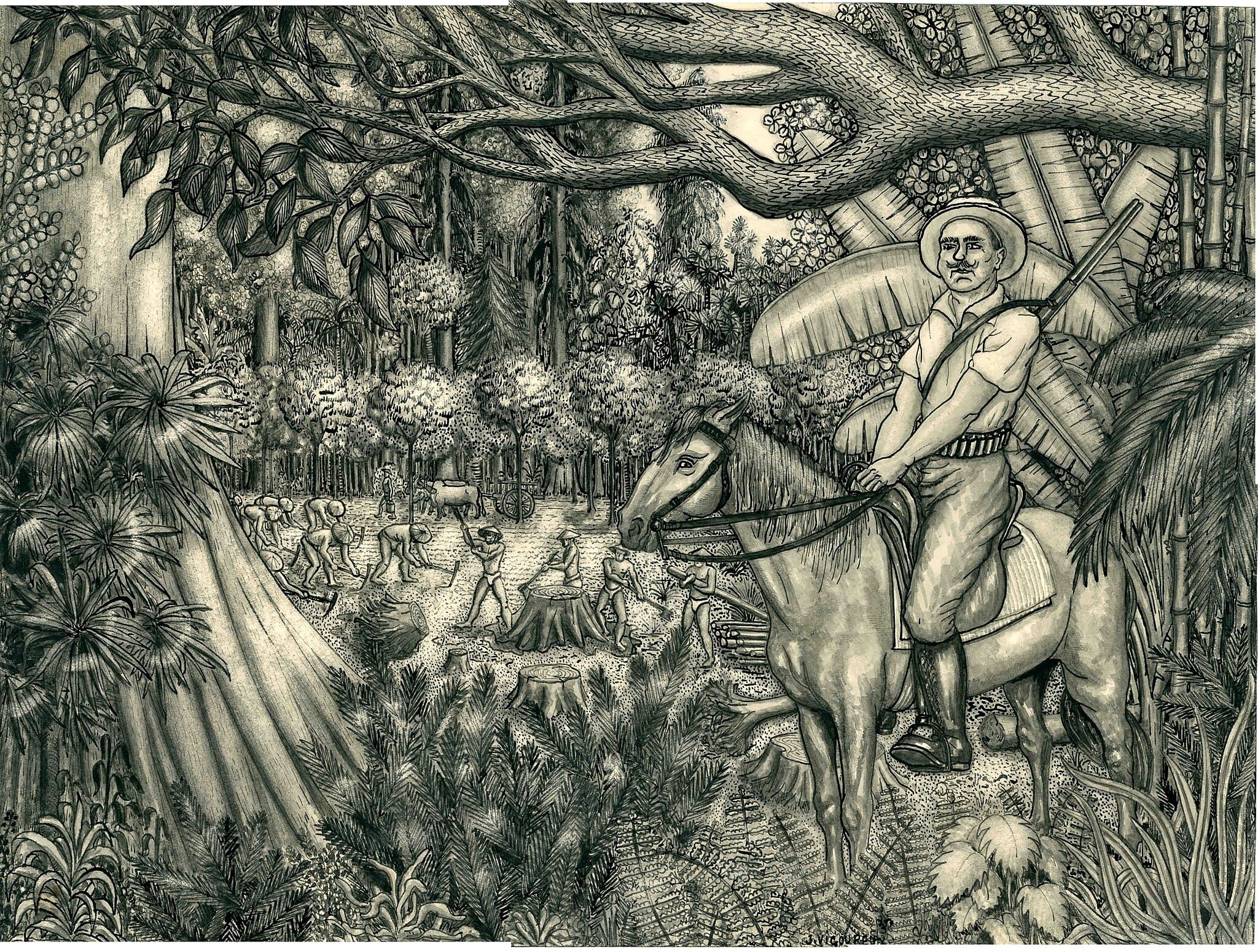

Au cœur de l’économie coloniale, on trouve les ressources naturelles des territoires conquis. L’empire français s’est construit sur l’idée que chaque colonie devait fournir des produits spécifiques à la métropole, en fonction de son climat, de son sol et de ses habitants. Ce système, basé sur l’exploitation intensive, transforme profondément les paysages et les sociétés locales. Les colonies deviennent des espaces spécialisés, entièrement tournés vers l’exportation, au détriment des cultures vivrières traditionnelles.

En Afrique, les colons développent massivement la culture de l’arachide, du coton et du cacao. Le Sénégal, par exemple, devient l’un des plus grands producteurs d’arachide, dont l’huile est utilisée en France pour l’alimentation et l’industrie. Le Soudan français (aujourd’hui Mali) se spécialise dans le coton, destiné aux filatures métropolitaines. Quant au cacao de Côte d’Ivoire et du Cameroun, il alimente une industrie chocolatière en pleine expansion. Ce modèle d’agriculture coloniale crée une dépendance forte : les paysans sont contraints de délaisser leurs cultures vivrières pour se consacrer aux plantations d’exportation.

En Asie, notamment en Indochine, la France met en place de vastes plantations de caoutchouc. Ces exploitations, souvent détenues par de grandes compagnies comme Michelin, répondent à la demande croissante liée à l’automobile et à l’industrialisation. Le riz, produit en abondance dans le delta du Mékong, est exporté massivement, principalement vers les marchés asiatiques et d’autres parties de l’Empire, privant parfois les populations locales de ressources alimentaires suffisantes. La logique est claire : les colonies produisent pour l’Europe, même si cela signifie des famines ou une misère accrue sur place.

Dans les Antilles, le sucre reste la production phare. Au XIXᵉ siècle, la canne à sucre connaît encore un immense succès, transformée en sucre raffiné ou en rhum.

Plantation de canne à sucre en Martinique, ressource majeure de l’économie coloniale. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

La Guadeloupe et la Martinique exportent massivement ces produits, au prix d’une surexploitation des sols. Mais avec l’abolition de l’esclavage en 1848, les planteurs doivent recourir à d’autres formes de travail contraint, comme l’engagisme, qui consiste à importer de la main-d’œuvre sous contrat, souvent en provenance d’Inde.

Les colonies françaises ne se limitent pas aux produits agricoles. Les mines prennent également une importance capitale. Au Gabon et au Congo, l’exploitation du bois (notamment l’okoumé) se développe à grande échelle. L’exploitation minière (manganèse, uranium) ne débutera qu’après les indépendances. En Nouvelle-Calédonie, c’est le nickel qui devient stratégique pour l’industrie française. Ces ressources minières, extraites grâce à une main-d’œuvre coloniale souvent réquisitionnée, alimentent l’industrialisation de la métropole. L’essor industriel français n’aurait pas été le même sans cet apport.

Cette logique de monocultures et d’extractions intensives a de lourdes conséquences. D’abord sur l’environnement : déforestation massive, épuisement des sols, disparition de certaines cultures vivrières locales. Ensuite sur les sociétés : les paysans deviennent dépendants du marché mondial, leurs récoltes servant à enrichir la métropole plutôt qu’à nourrir leurs familles. Enfin, sur le plan économique : l’économie coloniale enferme les territoires dans un rôle subalterne, celui de simples pourvoyeurs de matières premières. Les colonies n’ont pas vocation à développer une industrie locale ; au contraire, elles doivent importer de France les produits manufacturés.

Ce système suscite de nombreuses critiques, dès la fin du XIXᵉ siècle. Certains observateurs dénoncent une « économie de pillage » où les richesses naturelles sont accaparées par une minorité de colons et de compagnies, tandis que les populations locales restent pauvres. D’autres y voient un danger pour l’avenir : priver les colonies de leur autonomie alimentaire et économique, c’est créer une dépendance structurelle qui perdurera même après les indépendances. En cela, l’économie coloniale prépare autant la richesse de la métropole que les difficultés des pays anciennement colonisés.

Les recherches récentes, notamment celles compilées par l’Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe, montrent que cette logique économique s’inscrit dans un cadre plus large : celui de la mondialisation naissante. Les colonies françaises deviennent ainsi des pièces d’un puzzle planétaire où circulent sucre, coton, caoutchouc, cacao, mais aussi capitaux et main-d’œuvre, au profit de la puissance coloniale.

🚢 Commerce, routes et compagnies

L’un des piliers de l’économie coloniale est l’organisation du commerce entre les colonies et la métropole. Les échanges suivent une logique précise : les colonies fournissent des matières premières, la métropole les transforme et revend ensuite des produits manufacturés, parfois réexpédiés vers les colonies elles-mêmes. Ce système est pensé pour enrichir la France et maintenir les territoires colonisés dans une situation de dépendance économique.

Dès le XVIIᵉ siècle, les grandes compagnies de commerce jouent un rôle essentiel. La Compagnie française des Indes orientales, fondée en 1664 sous Colbert, incarne cette logique : elle reçoit le monopole (théorique et limité dans le temps) des échanges avec l’Asie, en particulier l’Inde. Plus tard, d’autres compagnies, publiques ou privées, assurent l’exploitation des richesses venues d’Indochine, d’Afrique ou des Antilles. Ces structures bénéficient souvent de privilèges fiscaux et de soutiens militaires, preuve que le commerce colonial est une affaire d’État.

Le fameux commerce triangulaire illustre parfaitement cette organisation. Les navires partent de ports français comme Nantes, Bordeaux ou La Rochelle, chargés de textiles, d’armes et d’objets manufacturés. Ils les échangent en Afrique contre des esclaves, transportés ensuite vers les plantations des Antilles pour produire du sucre, du café ou du coton. Ces produits repartent vers l’Europe, générant d’énormes profits pour les négociants français et consolidant la puissance économique de la métropole.

Au XIXᵉ siècle, avec l’expansion coloniale en Afrique et en Asie, le commerce se diversifie. Les colonies ne sont plus seulement des fournisseurs de denrées tropicales, mais aussi de matières premières industrielles : caoutchouc, minerais, bois précieux. La France exporte en retour des produits manufacturés, des tissus, de l’alcool ou encore des armes. Cette circulation asymétrique illustre la logique de domination : les colonies doivent importer ce qu’elles ne fabriquent pas et exporter ce dont elles auraient parfois besoin.

Pour soutenir cette dynamique, d’importantes infrastructures sont mises en place. Des ports comme Marseille, Le Havre ou Bordeaux se modernisent afin d’accueillir des cargaisons toujours plus volumineuses. Dans les colonies, on construit routes, voies ferrées et quais portuaires destinés non pas à améliorer la vie des populations locales, mais à faciliter l’exportation des ressources. Le chemin de fer du Congo-Océan, dont la construction a coûté la vie à des dizaines de milliers de travailleurs forcés africains, ou les lignes ferroviaires d’Indochine, sont de parfaits exemples de ces projets conçus au service de la métropole.

Construction du chemin de fer Congo-Océan, symbole du travail forcé colonial. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Ce commerce colonial profite directement à la bourgeoisie commerçante et industrielle française. Les négociants, armateurs et banquiers investissent massivement dans ce système, engrangeant des bénéfices considérables. Dans les grandes villes portuaires, les fortunes se construisent grâce à ce modèle économique. L’essor du capitalisme français au XIXᵉ siècle est donc indissociable de l’économie coloniale, qui alimente l’bourgeoisie capitaliste en matières premières et en profits.

Mais cette organisation a aussi des failles. La dépendance excessive vis-à-vis des colonies fragilise parfois la France en cas de révolte ou de guerre. De plus, les routes commerciales sont constamment menacées par la concurrence britannique. L’exploration et la conquête de nouveaux territoires répondent souvent à cette logique : sécuriser des routes stratégiques et trouver de nouvelles sources de richesses. Ainsi, l’expansion coloniale n’est jamais seulement militaire ou politique : elle est avant tout économique.

Les historiens rappellent que ce commerce colonial a joué un rôle fondamental dans la mondialisation. Il a relié l’Europe, l’Afrique, l’Asie et les Amériques dans un système intégré où circulaient produits, capitaux et hommes. La France, grâce à son empire, a pu rivaliser avec les grandes puissances comme la Grande-Bretagne. Mais derrière les façades riches des ports atlantiques et méditerranéens se cache la dure réalité d’une exploitation massive des ressources et des populations colonisées, dénoncée aujourd’hui par de nombreux chercheurs et mémoires collectives.

👷 Travail forcé et exploitation des populations

Au-delà du commerce et des plantations, l’économie coloniale repose largement sur l’exploitation humaine. Dans un premier temps, c’est l’esclavage qui structure les rapports de production. Jusqu’à son abolition en 1848, le système repose sur le travail forcé de millions d’esclaves africains déportés au fil des siècles dans les plantations de sucre, de café et de coton des colonies françaises. Leur travail forcé est la clé de la rentabilité de ces productions destinées exclusivement à la métropole.

Après l’abolition de l’esclavage, le système ne disparaît pas : il se transforme. Les autorités coloniales mettent en place de nouveaux moyens de contrainte. Le travail forcé (prestations obligatoires, réquisitions) est imposé, tandis que l’impôt de capitation oblige les populations à se procurer de l’argent en travaillant pour l’administration ou pour des colons. Pour faire respecter ces obligations, elles s’appuient sur le régime de l’« indigénat », un dispositif juridique et pénal discriminatoire appliqué dans la plupart des colonies d’Afrique et d’Asie. Les habitants doivent payer des impôts en argent ou en nature, ce qui les pousse à entrer dans l’économie coloniale. L’impôt de capitation devient ainsi un outil économique et politique central pour contraindre les populations à participer au système colonial.

Dans les colonies d’Asie, le travail forcé prend d’autres formes. En Indochine, des milliers de paysans sont réquisitionnés pour construire routes, voies ferrées et ports, indispensables à l’exportation du riz et du caoutchouc.

Les plantations de caoutchouc en Indochine illustrent l’exploitation économique intensive des colonies françaises. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY-SA

Ces grands chantiers, comme la ligne ferroviaire du Yunnan ou les infrastructures portuaires de Saïgon, sont présentés comme des œuvres de « modernisation », mais ils répondent surtout aux besoins commerciaux de la métropole.

Le travail dans les plantations et les mines est particulièrement pénible. Les témoignages recueillis par les historiens décrivent des conditions de vie et de travail éprouvantes : journées interminables, chaleur étouffante, alimentation insuffisante, absence de soins. Dans le Congo français, par exemple, les travailleurs affectés à l’exploitation du caoutchouc subissent de véritables violences physiques et psychologiques pour atteindre les quotas imposés. Des comparaisons sont souvent faites avec les atrocités commises dans l’État indépendant du Congo dirigé par Léopold II, montrant que l’exploitation coloniale française, bien que différente, reposait elle aussi sur une logique brutale.

Le recours aux missionnaires n’est pas anodin. Présents dans les colonies, ils contribuent parfois à encadrer et justifier le travail des populations locales en insistant sur l’« éducation » et la « civilisation ». Mais cette mission civilisatrice masque une réalité économique : le travail forcé sert avant tout les intérêts des compagnies coloniales et de l’État français. Le rôle des missionnaires est ambivalent. Ils contribuent à encadrer les populations via l’éducation et la santé, s’inscrivant dans la « mission civilisatrice ». Bien que leurs relations avec l’administration aient parfois été conflictuelles, et que certains aient dénoncé des abus, les missions ont souvent constitué un rouage du système colonial.

Au XXᵉ siècle, le travail forcé continue sous d’autres formes, notamment durant les guerres mondiales. Des milliers d’hommes originaires des colonies, comme les tirailleurs sénégalais, sont mobilisés non seulement comme soldats, mais aussi comme ouvriers dans les usines françaises ou sur les grands chantiers. Leur contribution économique est souvent oubliée, alors même qu’elle a été cruciale pour l’effort de guerre.

Les critiques de ce système apparaissent dès la fin du XIXᵉ siècle. Certains intellectuels et militants dénoncent une exploitation inhumaine, contraire aux principes de la République. Le mouvement anticolonialiste, qui se développe progressivement, met en avant les injustices du travail forcé et réclame des réformes. Mais les bénéfices économiques tirés de ce système sont tels que les autorités françaises tardent à réagir. Il faudra attendre l’après-Seconde Guerre mondiale pour que le travail forcé soit véritablement aboli dans les colonies françaises.

Les historiens soulignent aujourd’hui que l’économie coloniale n’aurait pas pu fonctionner sans cette main-d’œuvre contrainte. Qu’il s’agisse d’esclaves, de travailleurs forcés ou de soldats réquisitionnés, ce sont des millions d’hommes et de femmes qui ont alimenté la prospérité de la métropole. Cette exploitation humaine est une composante centrale du système, dont les traces restent visibles dans la mémoire collective et dans les débats contemporains sur la justice et les réparations.

💶 Profits, inégalités et critiques

L’économie coloniale française est avant tout un système de profits. Les grandes compagnies, les négociants et les colons en tirent d’immenses bénéfices, tandis que les populations locales restent en marge. La métropole capte l’essentiel des richesses grâce à un mécanisme bien huilé : matières premières peu coûteuses extraites des colonies, transformation industrielle en France, puis revente à des prix élevés. Ce schéma renforce la puissance économique de la métropole et nourrit l’essor de la bourgeoisie capitaliste.

Ces profits se voient dans les villes portuaires comme Nantes, Bordeaux ou Marseille, où s’élèvent des hôtels particuliers, des banques et des compagnies d’assurance florissantes. Les armateurs et commerçants investissent leurs gains dans l’industrie, l’immobilier ou la finance. Les flux de capitaux issus de la colonisation alimentent certains secteurs de l’économie française et enrichissent une partie de la bourgeoisie. Cependant, les historiens débattent de l’impact réel de l’empire sur l’industrialisation globale de la France. Le bilan économique distingue souvent des profits largement privés et des coûts supportés par l’État.

En revanche, les inégalités sont flagrantes dans les territoires colonisés. Les paysans contraints de cultiver arachides, coton ou cacao ne profitent pas des revenus générés par leurs récoltes. Les impôts coloniaux, comme la capitation, les maintiennent dans une situation de dépendance permanente. Les élites locales, parfois associées au pouvoir colonial, bénéficient de certains avantages, mais la majorité de la population reste pauvre. Ce déséquilibre structurel nourrit des tensions sociales qui déboucheront, dans certains cas, sur des révoltes.

Des critiques s’élèvent aussi en métropole. Certains parlementaires, intellectuels et journalistes dénoncent une « économie de pillage ». Ils soulignent que la colonisation ne profite qu’à une minorité d’intérêts privés, tandis que l’État et la collectivité financent les conquêtes militaires et l’entretien de l’appareil colonial. Dès le XIXᵉ siècle, des voix anticolonialistes insistent sur l’écart entre le discours officiel de « mission civilisatrice » et la réalité économique d’un système d’exploitation. Ces débats alimentent la vie politique française, opposant républicains favorables à l’expansion coloniale et socialistes ou humanistes plus critiques.

Au XXᵉ siècle, la critique s’amplifie. Les mouvements indépendantistes et nationalistes dans les colonies dénoncent ouvertement la spoliation économique. Les écrivains et intellectuels, tels que Aimé Césaire avec son Discours sur le colonialisme, fustigent une économie coloniale fondée sur la violence et l’injustice. Pour ces penseurs, le colonialisme n’est pas une œuvre civilisatrice, mais un système de domination qui prive les peuples de leur liberté et de leurs richesses.

Les inégalités héritées de ce modèle sont visibles jusqu’à aujourd’hui. Les anciennes colonies, spécialisées dans certaines productions, peinent encore à diversifier leurs économies. Leurs infrastructures, conçues pour exporter des ressources, ne favorisent pas toujours un développement équilibré. L’héritage de l’économie coloniale se traduit donc par une dépendance persistante vis-à-vis des marchés internationaux et par des débats sur la réparation des injustices passées.

Les historiens soulignent que si la colonisation a bien enrichi la France, elle n’a pas transformé les colonies en espaces de prospérité. Au contraire, elle a figé des rapports inégalitaires et empêché l’émergence d’une industrie locale. C’est ce déséquilibre qui explique en partie les difficultés économiques rencontrées par de nombreux pays africains et asiatiques après les indépendances. L’économie coloniale a donc laissé un double héritage : la richesse d’une métropole et la pauvreté de territoires soumis à un modèle d’exploitation asymétrique.

Les critiques contemporaines, relayées par des chercheurs et institutions comme l’Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe, insistent sur ce paradoxe. Elles rappellent que le débat ne relève pas seulement de la mémoire, mais aussi de l’économie politique actuelle. La réflexion sur les inégalités Nord-Sud, la dépendance commerciale et les relations internationales reste profondément marquée par ce passé colonial.

🔎 Héritage et mémoire de l’économie coloniale

L’économie coloniale n’a pas disparu avec les indépendances : elle a laissé des traces profondes, visibles encore aujourd’hui dans les structures économiques et les mémoires collectives. Les anciennes colonies conservent des paysages façonnés par les cultures d’exportation : champs d’arachide au Sénégal, plantations de cacao en Côte d’Ivoire, rizières en Indochine. Ces héritages rappellent que la logique coloniale a modelé durablement les territoires et leurs activités économiques.

Les infrastructures construites à l’époque coloniale témoignent elles aussi de ce passé. Routes, ports et voies ferrées, comme le chemin de fer Congo-Océan ou les lignes d’Indochine, ont souvent été conçues pour exporter les richesses vers la métropole. Après les indépendances, ces équipements restent en place, mais leur orientation initiale vers l’extraction limite parfois leur utilité pour un développement équilibré. Ce legs explique en partie les difficultés rencontrées par de nombreux pays anciennement colonisés.

La mémoire de l’économie coloniale est aussi source de débats. En France, la mémoire coloniale est profondément conflictuelle. Certains discours mettent en avant les « réalisations » matérielles (routes, voies ferrées, ports, bâtiments publics), présentées comme des apports positifs de la colonisation. D’autres rappellent que ces infrastructures et la mise en valeur agricole servaient avant tout les intérêts de la métropole et ont souvent été construites au prix du travail forcé, de la violence et des expropriations (cf. T7). De nombreux acteurs insistent au contraire sur les souffrances liées au travail obligatoire, aux famines aggravées par les politiques coloniales et aux fortes inégalités qu’elles ont laissées. Ces mémoires concurrentes se croisent et s’affrontent dans les musées, les programmes scolaires, les commémorations officielles et les polémiques publiques contemporaines.

Dans les pays anciennement colonisés, le regard est souvent plus critique. Beaucoup considèrent que l’exploitation coloniale est à l’origine de leur retard économique et de leur dépendance actuelle vis-à-vis des marchés internationaux. Les débats sur la mémoire coloniale portent aussi sur la restitution des biens culturels pillés, les réparations économiques ou la reconnaissance des crimes commis. Ces revendications sont au cœur des relations entre la France et plusieurs de ses anciennes colonies.

Certains historiens voient dans l’économie coloniale une matrice de la mondialisation. En reliant l’Afrique, l’Asie, les Antilles et la métropole dans un vaste réseau commercial, elle a contribué à créer un monde interconnecté. Les flux de matières premières, de capitaux et de main-d’œuvre posent les bases d’une économie mondiale toujours marquée par des rapports de domination et de dépendance. En ce sens, comprendre l’économie coloniale, c’est aussi éclairer les inégalités actuelles entre Nord et Sud.

Les débats contemporains s’inscrivent dans ce cadre. La question des réparations pour l’esclavage et le colonialisme revient régulièrement dans l’actualité, tout comme la critique des multinationales accusées de prolonger des logiques d’exploitation héritées du passé. Ces discussions montrent que l’histoire coloniale n’appartient pas seulement au passé : elle continue de nourrir les interrogations politiques, économiques et sociales de notre présent.

En France, l’enseignement de l’histoire joue un rôle important dans cette mémoire. Les programmes scolaires intègrent désormais la traite, l’esclavage et la colonisation, mais les débats sur leur interprétation restent vifs. Faut-il insister sur les apports ou sur les violences ? Comment transmettre une histoire partagée, sans l’édulcorer ni la réduire à une vision unique ? Ces questions montrent à quel point l’économie coloniale reste un sujet sensible et actuel.

Comme le rappelle l’Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe, il est essentiel de comprendre ce système dans toute sa complexité : moteur de croissance pour la France, mais facteur de dépendance et d’inégalités pour les colonies. L’économie coloniale constitue donc un héritage ambivalent, dont les répercussions traversent encore le monde contemporain.

🧠 À retenir

- L’économie coloniale repose sur l’exploitation des ressources naturelles et humaines des colonies au profit de la métropole.

- Les colonies françaises sont spécialisées dans des productions d’exportation : sucre, café, cacao, coton, arachide, caoutchouc, minerais.

- Le commerce triangulaire et les compagnies coloniales organisent des flux massifs entre Afrique, Asie, Amériques et Europe.

- Le travail forcé, sous forme d’esclavage puis d’indigénat, est une composante essentielle du système.

- La France s’enrichit, mais les colonies restent pauvres et dépendantes, ce qui nourrit critiques et révoltes.

- L’héritage de l’économie coloniale est encore visible aujourd’hui dans les inégalités Nord-Sud et les débats mémoriels.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur l’économie coloniale

Qu’est-ce que l’économie coloniale ?

C’est un système dans lequel les colonies produisent des matières premières destinées à la métropole, qui en tire l’essentiel des bénéfices économiques.

Quels produits étaient les plus exploités dans les colonies françaises ?

Le sucre, le café et le coton dans les Antilles ; l’arachide, le cacao et le coton en Afrique ; le riz et le caoutchouc en Asie.

Pourquoi parle-t-on d’exploitation dans l’économie coloniale ?

Parce que les richesses naturelles et le travail des populations colonisées servaient principalement à enrichir la métropole, sans réelle redistribution locale.

L’économie coloniale a-t-elle profité aux colonies ?

Très peu. Si certaines infrastructures ont été construites, la majorité servait l’exportation. Les colonies sont restées dépendantes et appauvries.

Quel est l’héritage de l’économie coloniale aujourd’hui ?

Une forte dépendance aux exportations, des inégalités économiques persistantes et des débats mémoriels toujours vifs entre la France et ses anciennes colonies.