🎯 Pourquoi les enfants au travail marquent-ils la Révolution industrielle ?

Au XIXᵉ siècle, les enfants au travail deviennent une image emblématique de la Révolution industrielle. Recrutés très jeunes, parfois dès 5 ou 6 ans, et plus communément vers 7 ou 8 ans, ils participent à la production textile, minière et manufacturière. Leur présence massive illustre à la fois les besoins économiques des usines et les carences sociales de l’époque. Les conditions sont rudes : journées interminables, faible rémunération, dangers permanents. Cette réalité soulève rapidement des débats, des réformes et l’émergence des premières lois sociales.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 📜 Origines du travail des enfants

- ⚒️ Conditions de travail

- 🗣️ Témoignages d’époque

- 📑 Réformes et lois sociales

- 🌍 Héritage et mémoire

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

Plongeons maintenant dans l’univers sombre mais essentiel des enfants au travail au cœur de la Révolution industrielle.

📜 Origines du travail des enfants

Le phénomène des enfants au travail ne naît pas avec la Révolution industrielle. Dès le Moyen Âge, les jeunes participent aux tâches agricoles, artisanales ou domestiques. Dans les campagnes, il est normal d’aider aux champs dès 8 ou 9 ans. L’apprentissage chez un maître artisan constitue aussi une voie courante. Cependant, avec l’industrialisation du XIXᵉ siècle, ce travail change d’échelle et de nature.

Jeunes breaker boys au travail dans une mine de Pennsylvanie, photographie de Lewis Hine, 1911. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

👨👩👧👦 Une main-d’œuvre familiale indispensable

Dans une société encore marquée par la pauvreté, les familles comptent sur le revenu des enfants pour survivre. Un salaire, même très faible, permet de payer le pain ou le loyer. Dans les filatures, certains employeurs recrutent directement des fratries entières. Les enfants complètent les tâches des parents, acceptant des horaires épuisants sans véritable choix.

🏭 De l’artisanat à l’usine

Avec la montée des machines à vapeur et la concentration des ateliers en manufactures, les besoins explosent. Les enfants deviennent des auxiliaires précieux : petits, agiles, capables de passer sous les métiers à tisser ou d’actionner des leviers. Les patrons apprécient aussi leur docilité et leur faible coût. Une journée de travail enfantine coûte beaucoup moins cher que celle d’un adulte : souvent quatre à cinq fois moins, voire bien davantage.

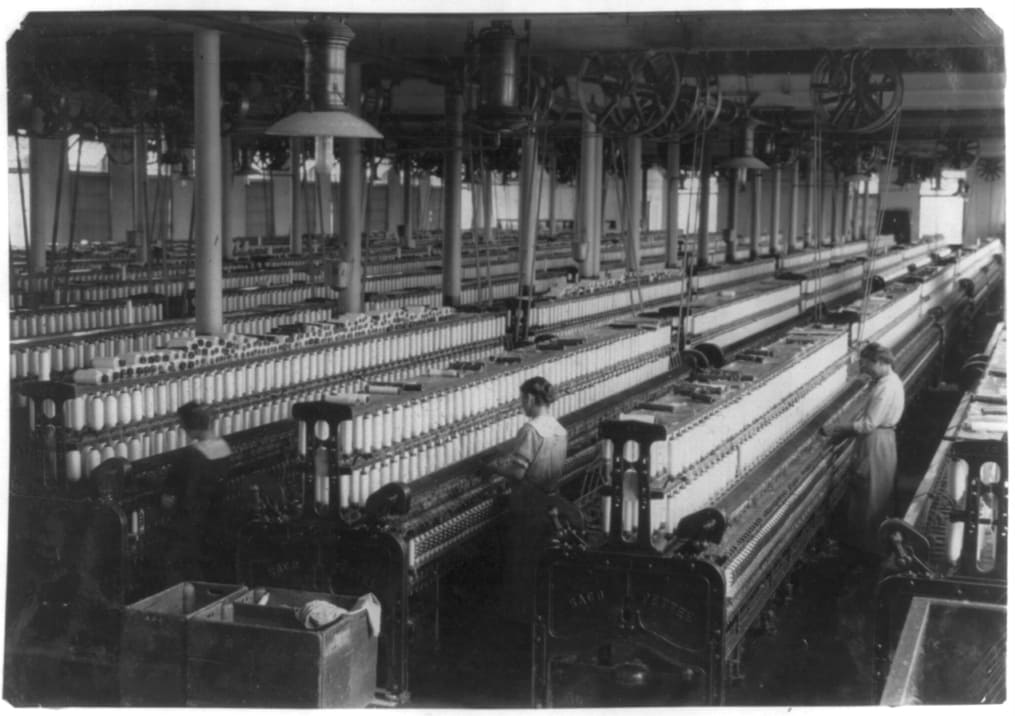

Intérieur d’une usine textile à Indian Orchard (Massachusetts), 1916, avec un jeune ouvrier. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public / Library of Congress

⚒️ Des secteurs variés

Les enfants sont omniprésents dans plusieurs secteurs. Dans le textile, ils surveillent les bobines et réparent les fils cassés. Dans les mines, ils tirent des wagonnets de charbon ou ouvrent et ferment les portes de ventilation. Dans les verreries et les briqueteries, ils transportent les matériaux brûlants. Leur rôle devient si essentiel qu’on estime qu’en Angleterre, vers 1830, les enfants et adolescents (moins de 18 ans) représentent une part considérable de la main-d’œuvre des usines textiles, parfois près de la moitié des effectifs dans certaines filatures de coton.

📚 Absence d’école et encadrement limité

Un autre facteur clé est le manque d’éducation obligatoire. Avant les lois scolaires de la fin du XIXᵉ siècle, l’école est rare, coûteuse ou réservée aux élites. De nombreux enfants quittent donc leur foyer pour entrer dans le monde du travail dès leur plus jeune âge. Cette absence d’instruction alimente le cercle vicieux de la pauvreté : sans école, pas de qualification, donc une dépendance continue au travail précaire.

🌍 Un phénomène international

Le travail des enfants ne concerne pas seulement l’Angleterre. En France, en Allemagne ou aux États-Unis, les mêmes log

⚒️ Conditions de vie et de travail des enfants ouvriers

Travailler jeune n’est pas une nouveauté au XIXᵉ siècle, mais les conditions de la Révolution industrielle donnent au phénomène une intensité dramatique. Les enfants au travail subissent un quotidien marqué par la fatigue, les accidents, la malnutrition et l’absence d’éducation. Leurs journées s’étirent parfois jusqu’à quinze heures, dans des environnements insalubres où les règles de sécurité sont inexistantes.

⏰ Des journées interminables

Dans les filatures, il n’est pas rare que les enfants commencent leur journée avant le lever du soleil. Ils travaillent de 5 ou 6 heures du matin à 20 heures. Les pauses sont rares et réduites à quelques minutes. La monotonie des gestes répétitifs ajoute à l’épuisement physique. Cette cadence, imposée par les usines, broie les corps fragiles.

💰 Un salaire dérisoire

La rémunération des enfants est symbolique. Ils gagnent en moyenne le tiers ou le quart du salaire d’un adulte. Cet argent, bien que faible, reste vital pour les familles ouvrières. C’est ce qui explique la résistance de nombreux parents face aux premières tentatives d’interdiction du travail des enfants : sans ces revenus, la misère aurait été encore plus grande.

⚠️ Des environnements dangereux

Les risques sont omniprésents. Dans les mines, les enfants doivent ramper dans des galeries étroites, parfois sans lumière, respirant poussière et gaz nocifs. Dans les filatures, ils glissent entre les machines pour rattacher un fil cassé, au risque de se faire happer par les engrenages. Les accidents sont fréquents : doigts sectionnés, membres écrasés, chutes mortelles. Ces dangers, documentés par des enquêtes officielles, alimenteront plus tard les réformes sociales.

🌫️ Maladies et malnutrition

L’air saturé de poussière textile provoque des maladies respiratoires chroniques (comme la byssinose). Les enfants miniers développent rapidement une toux persistante, signe de pneumoconiose (maladie du « poumon noir »). La nourriture, souvent insuffisante et pauvre en protéines, accentue la fragilité physique. La combinaison travail dur + malnutrition entraîne un retard de croissance visible. Dans les villes industrielles, beaucoup d’ouvriers présentent une stature affaiblie, signe des conditions de vie dégradées, bien que la misère touche aussi durement les campagnes.

🎓 Une enfance sacrifiée

L’absence de scolarisation systématique prive ces jeunes de toute perspective de mobilité sociale. L’école devient un luxe inaccessible. Certains philanthropes tentent d’ouvrir des classes du soir, mais la fatigue empêche les enfants d’apprendre efficacement. Ce sacrifice éducatif inscrit durablement les familles ouvrières dans la pauvreté. Ce n’est qu’à la fin du XIXᵉ siècle, avec les lois scolaires obligatoires, que ce cercle vicieux commencera à se briser.

👧👦 Garçons et filles, des destins différenciés

Les garçons sont majoritaires dans les mines, les hauts-fourneaux ou comme petits manœuvres. Les filles, elles, travaillent massivement dans le textile, le filage, ou comme aides domestiques. Dans certains cas, elles cumulent un emploi en usine et des tâches ménagères à domicile. Cette double exploitation souligne la lourde inégalité de genre au XIXᵉ siècle, qui sera encore plus visible dans les luttes sociales et féministes.

📸 Témoignages visuels

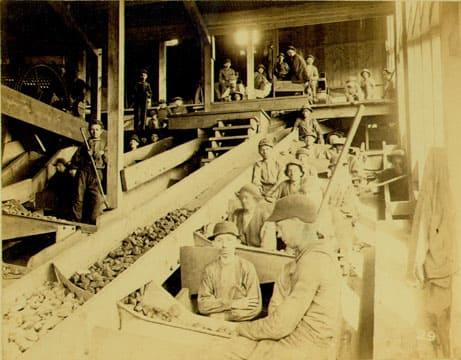

Breaker boys triant le charbon dans un coal breaker en 1912. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Des photographies prises par Lewis Hine aux États-Unis, mais aussi des gravures et des rapports officiels en Europe, illustrent ce quotidien éprouvant. Ces images marquent les esprits : voir un enfant de 8 ans couvert de suie, portant un wagonnet de charbon, choque l’opinion publique. Elles contribuent à forger une mémoire collective qui associe la Révolution industrielle à l’exploitation des plus vulnérables.

⚖️ Une enfance instrumentalisée

Ces conditions de vie et de travail révèlent une contradiction : l’industrialisation incarne le progrès technique, mais elle repose sur la souffrance des enfants. Ces derniers deviennent des instruments de production, au service du capitalisme naissant. Ce contraste alimente de vives critiques, tant chez les penseurs socialistes que dans les milieux religieux ou humanistes.

🗣️ Témoignages et récits d’enfants au XIXᵉ siècle

Pour comprendre réellement ce que signifiait être un enfant au travail, il faut se tourner vers les témoignages directs. Rapports officiels, enquêtes parlementaires, récits d’anciens ouvriers ou photographies nous offrent une plongée poignante dans la réalité quotidienne des plus jeunes travailleurs.

📜 Les enquêtes en Grande-Bretagne

Dès les années 1830, le Parlement britannique lance des commissions d’enquête sur le travail des enfants. Les témoignages recueillis sont bouleversants. On y lit les paroles de jeunes de 8, 9 ou 10 ans racontant leurs journées interminables, leur faim et leurs accidents. Ces récits, consignés dans les Factory Reports, marquent un tournant : pour la première fois, la voix des enfants est portée jusqu’au sommet de l’État.

👦 John, 9 ans, enfant mineur

Breaker boys à la North Ashland Colliery, exemple de l’exploitation dans les mines de charbon. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Un jeune garçon de 9 ans, interrogé dans une mine du Yorkshire, déclare : « Je me lève à quatre heures du matin. J’arrive à la mine avant cinq heures. Je pousse les wagonnets toute la journée, je rentre à la maison vers huit heures du soir. Je n’ai presque jamais le temps de jouer. » Ce témoignage résume la brutalité du quotidien : peu de sommeil, travail exténuant, absence totale de loisirs.

👧 Mary, 11 ans, fileuse

Dans une filature de Manchester, Mary, 11 ans, raconte : « Je dois rattacher les fils qui cassent. Les machines vont vite, parfois mes doigts se coincent. J’ai déjà perdu un ongle. » Son récit illustre la dangerosité du travail textile, où la moindre erreur pouvait entraîner une mutilation. Ces voix féminines, nombreuses dans les archives, rappellent que les filles ne furent pas épargnées par l’exploitation.

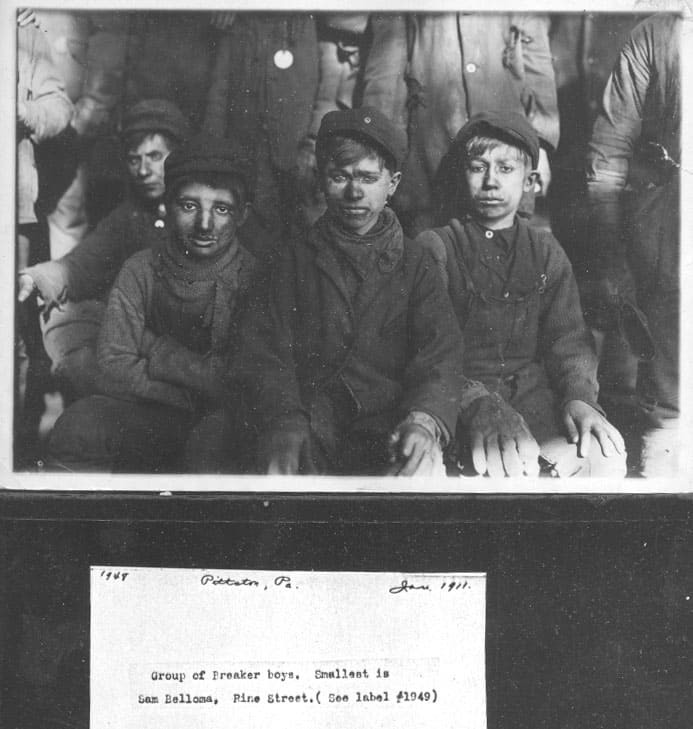

Groupe de breaker boys en 1911, avec l’un des plus jeunes, Sam Beloma. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

📸 L’œil des photographes

Outre-Manche, mais aussi aux États-Unis, des photographes comme Lewis Hine ont immortalisé les visages fatigués et les corps frêles d’enfants au travail. Ses clichés de jeunes cireurs de chaussures ou d’ouvriers du coton, publiés au début du XXᵉ siècle, frappent l’opinion publique. Ces images deviennent des outils de dénonciation et nourrissent les campagnes pour l’interdiction du travail des enfants.

🇫🇷 Témoignages français

En France, des écrivains et des observateurs sociaux décrivent la même réalité. Le romancier Émile Zola, dans Germinal, met en scène des enfants envoyés à la mine dès leur plus jeune âge dans le Nord de la France. Bien qu’il s’agisse d’une œuvre littéraire, son récit s’appuie sur des enquêtes précises. Dans les différents bassins miniers, comme à Saint-Étienne ou dans le Nord, des enfants de 7 ou 8 ans descendent réellement dans les puits, équipés d’une simple lampe à huile.

📝 La parole des philanthropes

Certains philanthropes recueillent eux-mêmes les récits des enfants. Robert Owen, industriel réformateur, décrit ses visites dans les filatures écossaises : « J’ai vu des enfants, pâles et mal vêtus, enchaîner 14 heures de travail sans interruption. » Ces récits visent à sensibiliser l’opinion publique et à convaincre les parlementaires de légiférer.

⚖️ Des voix qui changent la loi

Ces témoignages ne restent pas lettre morte. Ils nourrissent les premières lois sociales, comme le Factory Act de 1833 en Angleterre interdit le travail des moins de 9 ans dans l’industrie textile et limite la durée du travail à 9 heures par jour pour les enfants de 9 à 13 ans. En France, la loi de 1841 interdit le travail des moins de 8 ans et limite celui des moins de 12 ans à 8 heures quotidiennes. Ces textes naissent de l’utilisation de ces récits par des réformateurs sociaux qui portent la voix des enfants auprès des décideurs politiques.

🌍 Une mémoire collective

Aujourd’hui encore, les témoignages d’enfants ouvriers du XIXᵉ siècle inspirent musées, expositions et recherches historiques. Ils rappellent que derrière les grandes inventions de la Révolution industrielle, se cachent des destins brisés. La mémoire de ces enfants donne un visage humain aux statistiques et aux rapports d’usine.

📑 Réformes sociales et lois sur le travail des enfants

Face aux scandales révélés par les témoignages et les enquêtes, les gouvernements européens commencent progressivement à légiférer pour limiter le travail des enfants. Ces réformes, souvent timides au départ, marquent cependant une rupture majeure dans l’histoire sociale du XIXᵉ siècle. Elles traduisent une prise de conscience collective : protéger l’enfance devient un enjeu politique, économique et moral.

🇬🇧 Les premières lois britanniques

C’est en Grande-Bretagne que les premières réformes voient le jour. Le Factory Act de 1833 en Angleterre interdit le travail des enfants de moins de 9 ans dans l’industrie textile et limite la durée du travail à 9 heures par jour pour les enfants de 9 à 13 ans. La loi impose aussi l’inspection des usines, un dispositif inédit pour l’époque. En 1842, une autre loi (le Mines Act) interdit le travail souterrain à toutes les femmes et filles, ainsi qu’aux garçons de moins de 10 ans. Ces mesures sont renforcées en 1878 avec une législation globale fixant l’âge minimum de travail à 10 ans. L’âge sera progressivement relevé par la suite, atteignant 12 ans en 1901.

🇫🇷 La lente évolution en France

En France, la première grande loi sociale date de 1841. Elle interdit le travail des enfants de moins de 8 ans et limite celui des moins de 12 ans à 8 heures quotidiennes. Cependant, son application reste très limitée : elle ne concerne que les entreprises de plus de 20 ouvriers, excluant ainsi de nombreux ateliers et manufactures. Ce n’est qu’à partir de la montée du mouvement ouvrier et de la pression des syndicats que les réformes s’accélèrent, notamment sous la Troisième République.

📚 L’école obligatoire, un tournant décisif

La scolarisation obligatoire marque un véritable basculement. En France, les lois Ferry (1881–1882) rendent l’école gratuite, laïque et obligatoire jusqu’à 13 ans. Cette mesure réduit mécaniquement le travail des enfants. Désormais, les jeunes passent leurs journées à apprendre plutôt qu’à travailler en usine. Cette décision illustre un changement de mentalité : l’éducation est perçue comme un investissement pour l’avenir de la nation.

🌍 Un mouvement européen

L’Angleterre et la France ne sont pas seules. L’Allemagne, pionnière en matière d’assurances sociales sous l’impulsion de Bismarck, renforce sa législation en 1891 en interdisant le travail industriel des moins de 13 ans. En Italie, des lois similaires apparaissent à la fin du XIXᵉ siècle. Cette dynamique traduit une évolution des mentalités en Europe : le progrès industriel ne peut plus s’appuyer uniquement sur l’exploitation des plus vulnérables.

⚖️ Les résistances patronales

Les lois sur le travail des enfants ne s’imposent pas sans opposition. De nombreux patrons dénoncent une atteinte à leur liberté économique. Ils estiment que ces mesures augmentent leurs coûts de production et réduisent la compétitivité. Certains contournent même la loi en embauchant les enfants de façon dissimulée, ou en déclarant de faux âges. Ces résistances montrent que la législation n’est pas seulement un acte humanitaire, mais aussi un terrain de lutte entre capital et travail.

👨👩👧 Les familles partagées

Du côté des familles ouvrières, l’accueil est parfois ambigu. Si certains se réjouissent que leurs enfants soient protégés, d’autres redoutent la perte d’un revenu essentiel. Les lois sont donc accompagnées de débats intenses : comment concilier protection des enfants et survie économique des foyers ? Ce dilemme reflète la dureté de la vie ouvrière au XIXᵉ siècle.

🌐 Héritage des réformes

Ces lois posent les bases du droit du travail moderne. Elles ouvrent la voie à une réflexion plus large sur la durée du travail, la sécurité en usine et la protection sociale. L’idée que l’État doit intervenir pour encadrer le capitalisme s’impose progressivement. La lutte contre le travail des enfants devient ainsi une étape majeure de la Révolution industrielle, au même titre que les grandes inventions techniques.

🌍 Héritage et mémoire du travail des enfants

Le phénomène du travail des enfants pendant la Révolution industrielle n’a pas disparu sans laisser de traces. Il a profondément marqué les sociétés occidentales, leur législation, leur culture et leur mémoire collective. Aujourd’hui, cette histoire reste un repère pour comprendre les luttes sociales et les débats contemporains autour de l’exploitation des mineurs.

📖 Une mémoire ancrée dans la culture

L’image des enfants épuisés au milieu des machines ou des galeries de mines s’est gravée dans la mémoire collective. La littérature, de Germinal de Zola aux écrits de Victor Hugo (comme son poème Mélancholia) ou de Charles Dickens (Oliver Twist), illustre cette figure de l’enfant travailleur. Les Misérables dépeint plus largement la misère urbaine de l’enfance. Ces récits littéraires participent à la construction d’une mémoire sociale qui dépasse les chiffres et les rapports officiels.

🏭 Musées et expositions

Aujourd’hui, plusieurs musées consacrés à la Révolution industrielle mettent en avant le rôle des enfants. À Manchester, à Saint-Étienne ou à Mulhouse, des espaces pédagogiques permettent aux visiteurs de comprendre les conditions de vie des jeunes ouvriers. Reconstitutions de mines, machines textiles authentiques et témoignages écrits ou filmés rappellent la dureté du quotidien. Ces lieux ont un objectif clair : sensibiliser les générations actuelles à l’importance des conquêtes sociales.

⚖️ Un héritage juridique durable

Les premières lois sur le travail des enfants ont jeté les bases du droit du travail moderne. La limitation du temps de travail, la fixation d’un âge minimum d’embauche, l’obligation scolaire : autant de mesures qui structurent encore nos sociétés. Ces acquis, nés des luttes du XIXᵉ siècle, sont aujourd’hui considérés comme des droits fondamentaux et universels.

🌐 Un problème toujours actuel

Cependant, l’histoire du XIXᵉ siècle résonne encore aujourd’hui. Selon l’Organisation internationale du travail (OIT) et l’UNICEF (rapport 2025), environ 138 millions d’enfants travaillent encore dans le monde, souvent dans des conditions similaires à celles décrites il y a deux siècles. De l’Asie à l’Afrique, le travail des enfants dans les mines, l’agriculture ou les ateliers textiles reste une réalité. L’héritage de la Révolution industrielle nous interpelle donc sur les inégalités persistantes à l’échelle mondiale.

📢 Les campagnes de sensibilisation

De nombreuses ONG, comme UNICEF ou Human Rights Watch, utilisent l’histoire du XIXᵉ siècle pour sensibiliser le public. Elles rappellent que les lois sociales en Europe ont été conquises de haute lutte, et qu’il reste encore beaucoup à faire dans d’autres régions du monde. Le passé devient ainsi un outil pédagogique pour mobiliser la conscience collective.

🎓 Une leçon pour les élèves

Pour les collégiens et lycéens, étudier le travail des enfants dans les usines permet de comprendre à quel point l’histoire sociale influence notre quotidien actuel. Pourquoi l’école est-elle obligatoire ? Pourquoi la journée de travail est-elle limitée ? Autant de questions qui trouvent leurs réponses dans l’héritage des luttes ouvrières du XIXᵉ siècle.

🌍 Mémoire et vigilance

L’histoire des enfants au travail nous enseigne deux choses essentielles : d’une part, que le progrès social n’est jamais acquis sans lutte ; d’autre part, que l’exploitation peut toujours réapparaître là où les lois sont faibles ou mal appliquées. C’est pourquoi cette mémoire n’appartient pas seulement au passé : elle nous engage à rester vigilants aujourd’hui et demain.

✅ Conclusion : un combat inachevé

Le phénomène du travail des enfants pendant la Révolution industrielle est l’un des aspects les plus marquants de la transformation sociale du XIXᵉ siècle. D’une pratique ancienne et locale, il devient un système organisé et massif, touchant des millions d’enfants dans les usines, les mines et les manufactures.

Cette histoire révèle à la fois la brutalité d’un capitalisme naissant et la force des mobilisations sociales. Les premiers témoignages, les enquêtes officielles, les campagnes de sensibilisation et les luttes ouvrières ont conduit à une série de réformes majeures. L’interdiction progressive du travail des plus jeunes et l’instauration de l’école obligatoire transforment durablement les sociétés européennes.

Mais cette victoire reste partielle et fragile. Si le travail des enfants a largement disparu en Europe, il persiste encore dans de nombreux pays, rappelant que les conquêtes sociales doivent toujours être défendues et adaptées aux réalités contemporaines. Le souvenir des petites mains de l’industrie textile ou des enfants mineurs de fond demeure ainsi un avertissement : le progrès n’est jamais linéaire, et il dépend toujours de la vigilance collective.

Pour les élèves d’aujourd’hui, comprendre le rôle des enfants dans la Révolution industrielle n’est pas seulement un exercice d’histoire : c’est une leçon de citoyenneté. Elle montre comment les sociétés évoluent grâce à des combats pour la justice sociale, et comment chaque génération hérite de responsabilités nouvelles pour construire un avenir plus équitable.

Ainsi, l’histoire du travail des enfants ne se limite pas au passé : elle constitue un miroir de notre présent et une boussole pour notre avenir. Derrière les chiffres et les lois, ce sont des millions de destins d’enfants qui rappellent que l’humanité se juge à sa capacité à protéger les plus vulnérables.

🧠 À retenir

- Le travail des enfants explose au XIXᵉ siècle avec la Révolution industrielle, surtout dans les mines et les usines textiles.

- Les enfants sont employés car ils coûtent moins cher et leur petite taille est utile dans certains environnements dangereux.

- Les témoignages, enquêtes et œuvres littéraires (comme Germinal ou Les Misérables) dénoncent cette exploitation.

- Les premières lois sociales limitent le travail des enfants, puis l’école obligatoire devient un tournant majeur.

- Cette histoire a façonné le droit du travail moderne et nourrit encore aujourd’hui les débats sur le travail des mineurs dans le monde.

- La mémoire du travail des enfants rappelle que les conquêtes sociales doivent toujours être défendues et adaptées.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur le travail des enfants

Pourquoi les enfants travaillaient-ils autant au XIXᵉ siècle ?

Parce que les familles pauvres avaient besoin de leur revenu, et parce que les patrons les considéraient comme une main-d’œuvre bon marché et docile.

Quels métiers occupaient les enfants pendant la Révolution industrielle ?

Ils travaillaient surtout dans les usines textiles, les mines de charbon, les verreries, les briqueteries et parfois comme petits domestiques.

À quel âge les enfants pouvaient-ils commencer à travailler ?

Certains commençaient dès 6 ou 7 ans dans les premières usines, avant que les lois ne fixent un âge minimum d’embauche (souvent 8, puis 12 ans).

Comment les conditions de travail ont-elles évolué ?

Progressivement, des lois ont limité la durée du travail, interdit les emplois les plus dangereux et imposé la scolarisation obligatoire.

Le travail des enfants existe-t-il encore aujourd’hui ?

Oui, dans de nombreux pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, des millions d’enfants travaillent encore dans des conditions difficiles, notamment dans l’agriculture et les mines.