🎯 Pourquoi le commerce triangulaire a-t-il structuré la traite atlantique ?

Le commerce triangulaire relie l’Europe, l’Afrique et les Amériques dans un système d’échanges où la traite négrière occupe une place centrale. Des ports comme Nantes ou Bordeaux arment des navires qui échangent des marchandises contre des captifs sur les côtes africaines, puis transportent les personnes réduites en esclavage vers les plantations américaines. Enfin, le sucre, le café, le coton ou le tabac reviennent en Europe, bouclant la boucle.

Pour bien saisir ce mécanisme, on suit le trajet des navires, les échanges sur les côtes africaines, la « traversée du milieu », l’organisation des plantations et le retour des cargaisons. On verra aussi les profits, les acteurs impliqués et les conséquences humaines, en lien avec la vie des esclaves, les révoltes et le marronnage, l’abolition et la mémoire.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🧭 Les routes et le cycle du triangle

- ⚓ Les échanges sur les côtes africaines

- 🌊 La « traversée du milieu »

- 🌱 Plantations et produits coloniaux

- 🚢 Le retour en Europe et les profits

- 💥 Impacts et controverses

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec les routes et le cycle du triangle pour comprendre comment tout s’articule depuis les ports négriers, en lien avec les ports négriers français

.Tu es au lycée ? Pour une version plus détaillée sur le lien entre commerce triangulaire et esclavage, lis aussi Commerce triangulaire et esclavage (niveau lycée).

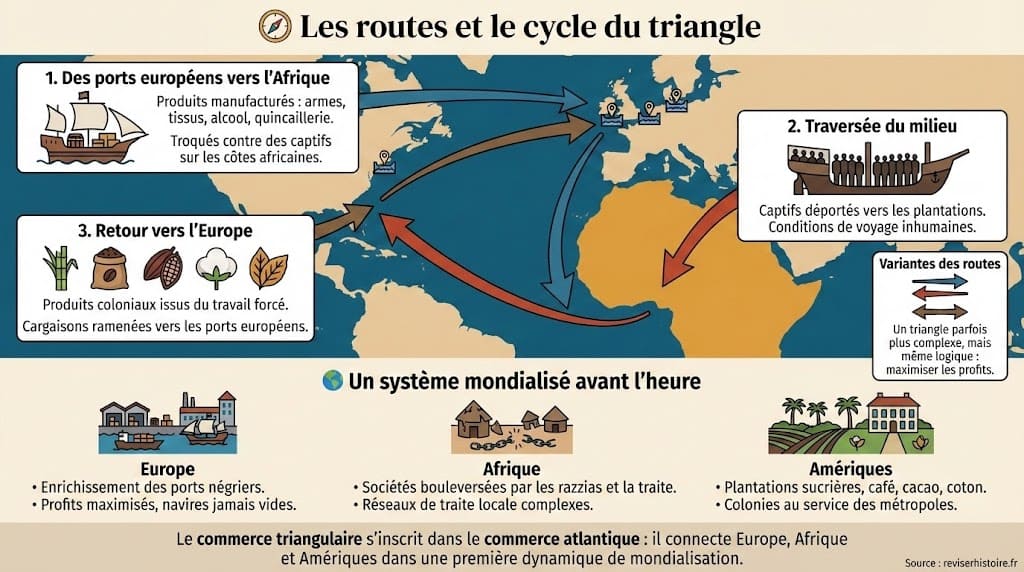

🧭 Les routes et le cycle du triangle

Le commerce triangulaire repose sur un itinéraire maritime en trois étapes. Depuis les grands ports négriers français, les navires appareillaient chargés de produits manufacturés : armes, tissus, alcool, quincaillerie. Ces marchandises étaient destinées à être troquées sur les côtes africaines contre des captifs. Ce premier trajet constituait l’une des bases du système.

La deuxième étape, tristement célèbre, est la traversée du milieu. Les bateaux, surchargés de captifs, traversaient l’Atlantique dans des conditions inhumaines pour rejoindre les plantations des Amériques. Enfin, lors de la troisième étape, les navires revenaient en Europe avec les cargaisons de sucre, café, cacao, coton ou tabac issues du travail forcé.

🌍 Un système mondialisé avant l’heure

Ce cycle dit « triangulaire » était en réalité parfois plus complexe. Certains navires faisaient uniquement le trajet Europe–Afrique–Europe, d’autres reliaient directement l’Afrique au Brésil ou aux Antilles. Mais la logique générale restait la même : maximiser les profits en ne laissant jamais un navire vide. ⚓

Ce système s’inscrit dans ce que les historiens appellent le commerce atlantique. Il connecte déjà trois continents dans une dynamique de mondialisation avant l’heure. Les ports européens s’enrichissent, les sociétés africaines sont bouleversées, et les colonies américaines deviennent des lieux de production massifs au service des métropoles.

chéma des routes du commerce triangulaire reliant Europe, côtes africaines et colonies américaines, montrant les trois étapes du cycle négrier et les cargaisons échangées. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Dans la partie suivante, nous irons voir de plus près les échanges sur les côtes africaines et la manière dont les captifs étaient achetés, parfois dans des réseaux complexes de traite locale.

⚓ Les échanges sur les côtes africaines

Une fois arrivés en Afrique, les navires du commerce triangulaire s’ancrent sur des côtes précises comme celles du golfe de Guinée, de l’Angola ou du Sénégal. Là, les Européens ne s’aventuraient que rarement à l’intérieur des terres. Ce sont des intermédiaires africains, souvent des chefs locaux ou des commerçants, qui fournissaient les captifs. Les échanges s’effectuaient dans des forts côtiers ou sur des plages où se dressaient des comptoirs négriers. 🏝️

Les marchandises européennes — armes à feu, tissus, perles de verre, alcool, quincaillerie — servaient de monnaie d’échange. En retour, les marchands africains livraient des captifs issus de guerres locales, de razzias ou de réseaux de traite intérieure. Ces transactions s’appuyaient sur des alliances politiques et des rivalités régionales. Le commerce triangulaire s’intégrait donc dans des dynamiques africaines complexes, et ne se réduisait pas à une simple domination européenne.

🤝 Une logique de troc asymétrique

Les échanges étaient commerciaux et très codifiés. Les courtiers africains étaient exigeants : ils réclamaient des assortiments précis (textiles, armes, métaux) dont la valeur a fortement augmenté au XVIIIe siècle. Ce n’était pas un simple échange de pacotille, mais un commerce où chaque partie cherchait son profit. Les captifs étaient enfermés dans des forts côtiers comme celui d’Elmina (actuel Ghana) en attendant leur embarquement. Les conditions y étaient terribles : promiscuité, maladies, violences. C’est ici que commençait le drame pour des millions d’hommes, de femmes et d’enfants.

Ce processus montre comment l’Afrique devint une zone d’approvisionnement forcée au cœur de l’économie atlantique. Les sociétés africaines furent durablement déstabilisées par ce commerce, qui alimenta conflits et insécurité. 🌍

Carte et schéma des échanges négriers sur les côtes africaines, entre forts côtiers, marchands européens et intermédiaires africains fournissant les captifs. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Dans la partie suivante, nous embarquons pour la terrible traversée du milieu, où des milliers de captifs perdaient la vie avant même d’atteindre les plantations américaines.

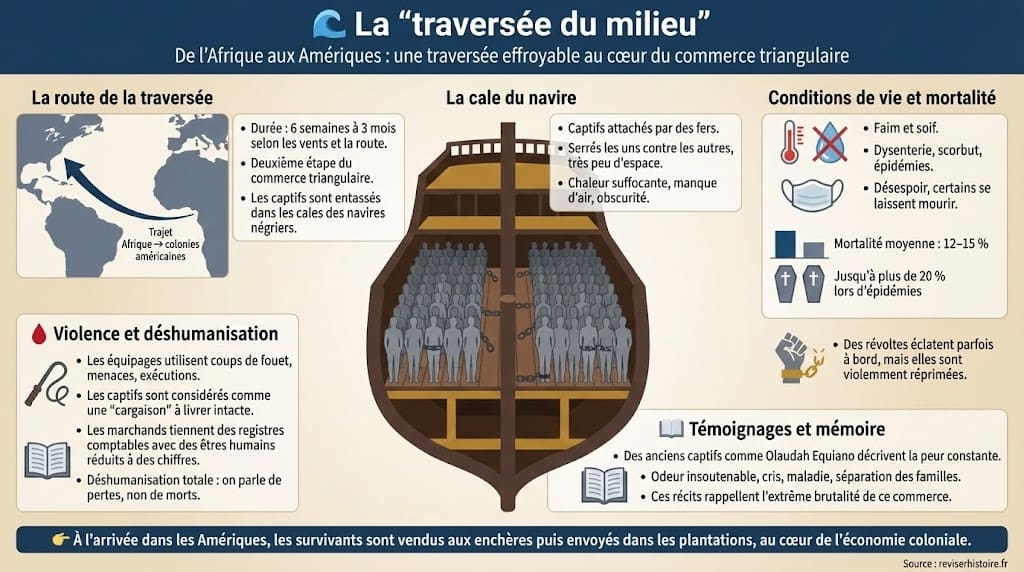

🌊 La « traversée du milieu »

La deuxième étape du commerce triangulaire est la plus dramatique : la « traversée du milieu ». C’est le trajet qui reliait l’Afrique aux colonies américaines. Les captifs étaient entassés dans les cales des navires négriers, dans des conditions effroyables. Attachés par des fers, ils étaient parfois couchés sur de simples planches, serrés les uns contre les autres, sans espace pour bouger. ⛓️

La durée de la traversée variait entre six semaines et trois mois selon la météo et la route empruntée. Mais les conditions restaient identiques : chaleur suffocante, manque d’air, faim, soif, épidémies. La mortalité moyenne tournait autour de 12 à 15 %, mais pouvait dépasser 20 % lors de voyages marqués par des épidémies. Beaucoup mouraient de dysenterie, de scorbut, ou de désespoir en se laissant mourir. Des révoltes éclataient parfois à bord, mais elles étaient souvent réprimées dans le sang.

🩸 Violence et déshumanisation

Pour maintenir l’ordre, les équipages usaient de la violence : coups de fouet, exécutions sommaires, humiliation. Les captifs n’étaient considérés que comme une « cargaison » devant arriver intacte pour être vendue aux enchères dans les colonies. Les marchands tenaient des registres comptables où les êtres humains apparaissaient comme des marchandises chiffrées. Cette déshumanisation totale marque l’un des aspects les plus cruels du système.

Les rares témoignages d’anciens captifs, comme celui d’Olaudah Equiano, décrivent la peur constante, l’odeur insoutenable, et la douleur d’être séparé de sa famille. Ces récits rappellent la dimension profondément inhumaine de ce commerce. 📖

Schéma pédagogique de la traversée du milieu, illustrant le trajet Afrique–Amériques, les conditions inhumaines à bord et la mortalité élevée des captifs. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Dans la partie suivante, nous verrons comment, une fois arrivés aux Amériques, les captifs étaient vendus puis envoyés dans les plantations, au cœur de l’économie coloniale.

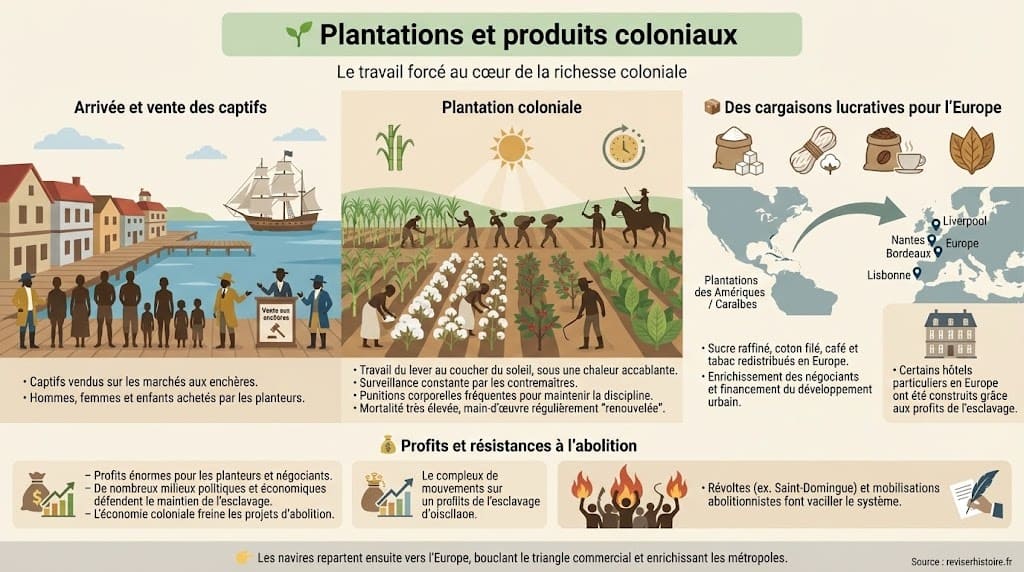

🌱 Plantations et produits coloniaux

Arrivés aux Amériques ou aux Caraïbes, les captifs du commerce triangulaire étaient vendus sur les marchés aux enchères. Les planteurs achetaient ces hommes, femmes et enfants pour travailler dans les champs de canne à sucre, de coton, de tabac ou de café. Ces produits coloniaux constituaient la richesse des empires européens et assuraient leur prospérité économique. 🍬☕

Les conditions de vie dans les plantations étaient extrêmement dures. Les esclaves travaillaient du lever au coucher du soleil, sous une chaleur accablante, surveillés par des contremaîtres. Les punitions corporelles — fouet, mutilations, privations — étaient fréquentes pour maintenir la discipline. La mortalité y était si élevée que les planteurs préféraient souvent « renouveler » leur main-d’œuvre par l’achat de nouveaux captifs plutôt que d’assurer la survie de ceux déjà présents.

📦 Des cargaisons lucratives pour l’Europe

Les produits issus de ce travail forcé étaient chargés à bord des navires pour rejoindre les ports européens. À Nantes, Bordeaux, Liverpool ou Lisbonne, on raffinaient le sucre, on filait le coton et on redistribuait ces denrées sur les marchés européens. Ce commerce nourrissait l’enrichissement des négociants et finançait parfois même le développement urbain. En France, certains hôtels particuliers encore visibles aujourd’hui témoignent de cette richesse construite sur l’esclavage. 🏛️

Cette économie coloniale explique aussi les résistances à l’abolition de l’esclavage. Les profits étaient énormes et de nombreux acteurs politiques et économiques défendaient le maintien du système. Il faudra attendre les grandes révoltes, comme celle de Saint-Domingue, et les mobilisations abolitionnistes pour que la logique du commerce triangulaire commence à vaciller.

Vue d’ensemble des plantations esclavagistes et des principaux produits coloniaux exportés vers l’Europe dans le cadre du commerce triangulaire. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Dans la partie suivante, nous verrons comment les navires revenaient en Europe, bouclant le triangle commercial et enrichissant puissamment les métropoles.

🚢 Le retour en Europe et les profits

La dernière étape du commerce triangulaire fermait la boucle. Après avoir débarqué les cargaisons humaines et vendu les captifs dans les colonies, les navires rentraient vers l’Europe chargés de produits coloniaux. Sucre, café, coton, tabac et cacao étaient stockés dans les cales, destinés aux raffineries et manufactures des grands ports européens. Ces denrées, issues du travail forcé, connaissaient un immense succès sur le marché intérieur. 🍫☕

À leur arrivée, les négociants réalisaient des profits colossaux. Les produits exotiques étaient revendus à des prix élevés et leur transformation alimentait de nouvelles filières économiques. Par exemple, les raffineries de sucre et les manufactures textiles se développaient rapidement. Cette prospérité contribuait à la croissance urbaine : des quartiers entiers, des hôtels particuliers et parfois même des institutions culturelles furent financés par l’argent de la traite. 🏛️

💰 Une économie florissante mais inégalitaire

Le commerce triangulaire enrichissait une minorité de marchands, d’armateurs et de planteurs. Les profits servaient à financer les expéditions suivantes, perpétuant ainsi le système. Nantes fut le premier port négrier français, organisant à lui seul plus de 40 % de l’ensemble des expéditions de traite du pays au XVIIIe siècle. Mais cette richesse était construite sur l’exploitation de millions d’individus réduits en esclavage et privés de toute liberté.

Ce contraste entre la prospérité européenne et la souffrance des esclaves a nourri de nombreux débats, notamment à l’époque des Lumières. Certains philosophes, comme Montesquieu, dénonçaient déjà l’injustice de l’esclavage. Mais les intérêts économiques restaient souvent plus forts que les idées humanistes. ⚖️

Schéma du retour des navires vers les ports européens et de l’enrichissement des négociants grâce aux cargaisons de sucre, café, coton, tabac et cacao issus de l’esclavage. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Dans la partie suivante, nous analyserons les conséquences économiques, politiques et humaines du commerce triangulaire, en montrant comment ce système a transformé durablement les sociétés.

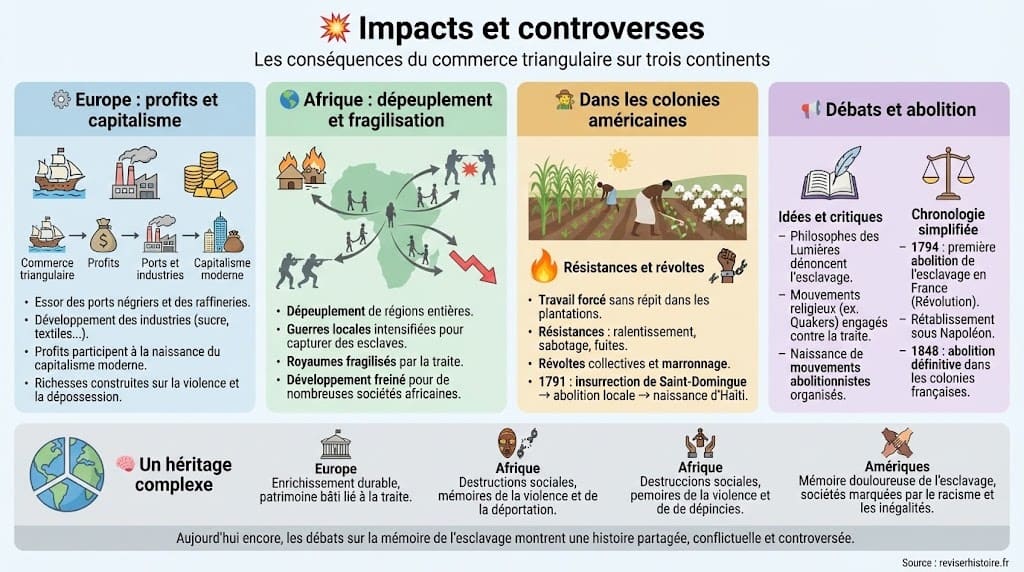

💥 Impacts et controverses

Le commerce triangulaire a profondément marqué l’histoire des trois continents. Sur le plan économique, il a stimulé le développement des ports européens et alimenté la croissance des industries. Les profits tirés du sucre, du café ou du coton ont contribué à la naissance du capitalisme moderne. Pourtant, ces richesses reposaient sur la violence et la dépossession. ⚖️

En Afrique, la traite a provoqué des bouleversements durables : dépeuplement de certaines régions, intensification des guerres locales pour fournir des captifs, fragilisation des royaumes. Cette saignée démographique et sociale a freiné le développement de nombreuses sociétés africaines. 🌍

🧑🌾 Dans les colonies américaines

Les plantations reposaient sur une main-d’œuvre servile exploitée sans relâche. Les esclaves ont résisté par des formes diverses : ralentissement du travail, sabotage, fuites et révoltes collectives. Ces luttes annoncent le marronnage et les grandes insurrections, notamment celle de Saint-Domingue en 1791, qui conduira à l’abolition de l’esclavage dans la colonie et à la naissance d’Haïti. 🔥

📢 Débats et abolition

En Europe, le commerce triangulaire a suscité de vives critiques au XVIIIe siècle. Les philosophes des Lumières, mais aussi des mouvements religieux comme les Quakers, dénonçaient l’injustice de l’esclavage. Ces idées rejoignaient les revendications des abolitionnistes, qui militaient pour mettre fin à la traite et à l’esclavage. Néanmoins, les intérêts économiques des négociants et des planteurs retardaient les réformes. Il faudra attendre 1794 pour une première abolition en France, puis 1848 pour qu’elle devienne définitive. 📜

Ce système a donc laissé un héritage complexe : enrichissement d’une partie de l’Europe, destructions sociales en Afrique, mémoire douloureuse dans les Amériques. Aujourd’hui encore, les débats sur la mémoire de l’esclavage témoignent de cette histoire partagée et controversée.

Panorama des principaux impacts du commerce triangulaire et des controverses autour de la traite négrière, de l’esclavage atlantique et de leur mémoire actuelle. 📸 Source : reviserhistoire.fr

🕵️ Le saviez-vous ? L’histoire de la traite est complexe et se doit d’être nuancée.

Les chiffres clés (mortalité, nombre de déportés) restent des estimations issues de décennies de recherches, consolidées notamment par la base de données Slave Voyages .

Au-delà des chiffres, les historiens appellent à la prudence face aux raccourcis. Par exemple, si la traite a saigné l’Afrique, l’impact démographique fut très inégal selon les régions, rendant le terme « dépeuplement » parfois trop général. De même, si les profits coloniaux ont nourri l’essor du capitalisme européen, ils n’en furent pas l’unique moteur. Enfin, la Révolution de Saint-Domingue ne fut pas un simple basculement, mais un processus long et complexe aboutissant à la naissance d’Haïti.

Par ailleurs, n’oublions pas que le célèbre modèle du « commerce triangulaire » coexistait avec de nombreux trajets directs (la « droiture »), entre l’Europe et les colonies ou entre le Brésil et l’Afrique.

⚡ Actualité de la recherche

L’historiographie de la traite atlantique ne cesse d’évoluer, appelant à dépasser les schémas classiques. Si les données quantitatives (issues notamment de la base Slave Voyages) affinent les estimations, les chercheurs soulignent la pluralité des itinéraires. Le modèle canonique du « commerce triangulaire » doit ainsi être relativisé : de très nombreuses expéditions pratiquaient la « droiture », des trajets directs entre l’Europe et les colonies, ou entre le Brésil et l’Afrique.

👉 Dans la partie suivante, tu retrouveras un résumé visuel « À retenir » qui synthétise les points essentiels du commerce triangulaire.

🧠 À retenir

- Le commerce triangulaire reliait l’Europe, l’Afrique et les Amériques en trois étapes : marchandises ➝ captifs ➝ produits coloniaux.

- Les ports négriers européens (Nantes, Bordeaux, Liverpool) prospérèrent grâce à ce système.

- Des millions de captifs furent déportés d’Afrique vers les Amériques dans des conditions inhumaines.

- Les plantations produisaient sucre, café, coton, tabac, enrichissant les métropoles.

- Ce commerce a bouleversé les sociétés africaines, coloniales et européennes.

- Il a suscité des révoltes d’esclaves et des débats abolitionnistes, menant aux abolitions de 1794 puis de 1848.

- Son héritage perdure aujourd’hui à travers la mémoire de l’esclavage.

👉 Pour compléter, voyons une FAQ afin de répondre aux questions fréquentes sur le commerce triangulaire.

❓ FAQ : Commerce triangulaire

📌 Qu’est-ce que le commerce triangulaire en résumé ?

C’est un système d’échanges reliant l’Europe, l’Afrique et les Amériques. Les navires partaient d’Europe avec des marchandises, échangeaient ces biens contre des captifs en Afrique, puis transportaient ces derniers vers les plantations américaines. Enfin, ils revenaient en Europe avec des produits coloniaux.

📌 Quels ports français participaient au commerce triangulaire ?

Les principaux ports négriers français étaient Nantes, Bordeaux, La Rochelle et Le Havre. Nantes fut le plus actif, concentrant environ 40 % des expéditions françaises au XVIIIe siècle.

📌 Quels produits étaient échangés dans le commerce triangulaire ?

Depuis l’Europe : armes, tissus, alcool, quincaillerie. En Afrique : captifs. Depuis les Amériques : sucre, café, coton, tabac, cacao. Ces produits coloniaux enrichissaient considérablement les négociants européens.

📌 Combien de personnes furent déportées ?

Les historiens estiment qu’entre le XVIe et le XIXe siècle, plus de 12 millions de personnes furent déportées d’Afrique vers les Amériques dans le cadre de la traite négrière atlantique. Beaucoup moururent durant la traversée et la vie en esclavage.

📌 Pourquoi parle-t-on de « traversée du milieu » ?

Ce terme désigne le trajet central, entre l’Afrique et les Amériques. Il était le plus meurtrier, avec des conditions effroyables à bord des navires négriers.

📌 Quand le commerce triangulaire a-t-il pris fin ?

Il a commencé à décliner au XIXe siècle, avec les interdictions de la traite (Grande-Bretagne en 1807, France en 1815) et l’abolition progressive de l’esclavage. En France, l’abolition définitive date de 1848.

👉 Pour finir, teste tes connaissances avec un quiz interactif de 20 questions sur le commerce triangulaire !