🎯 Pourquoi les hiéroglyphes fascinent-ils encore ?

Les hiéroglyphes n’étaient pas qu’un code mystérieux : ils incarnaient le lien entre images, sons et pouvoir. Comprendre cette écriture éclaire le rôle du pouvoir royal des pharaons et la place du sacré dans la société, au cœur de la religion et du panthéon égyptiens.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 📜 Origines et évolutions des hiéroglyphes

- 📄 Supports, outils et matériaux

- 🔁 Le système d’écriture (signes et principes)

- ✍️ Les scribes : école, métier et statut social

- 🏛️ Usages : religion, pouvoir et administration

- 🗝️ Déchiffrement et héritage culturel

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec les origines et les grandes étapes de l’écriture hiéroglyphique.

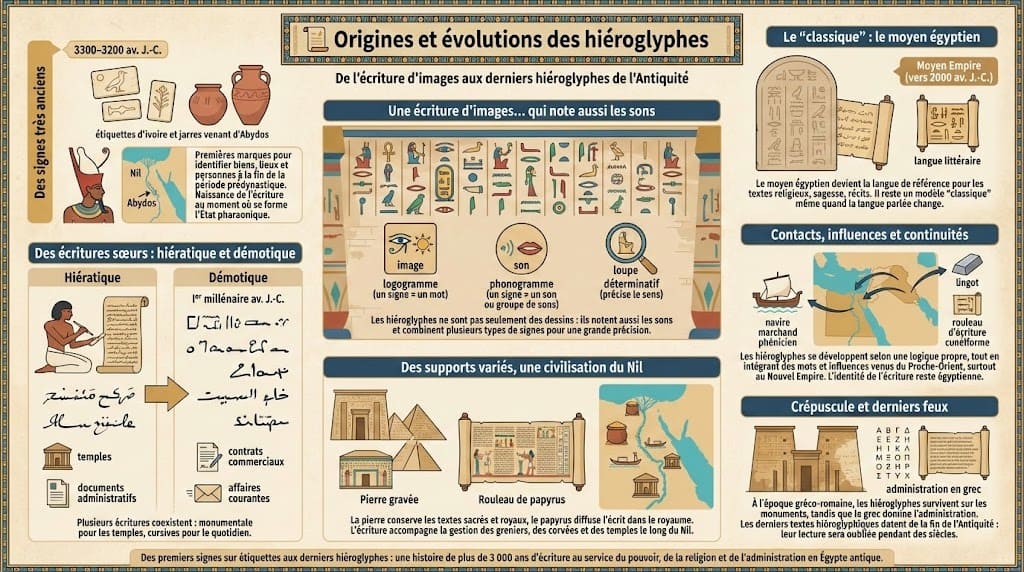

📜 Origines et évolutions des hiéroglyphes

Des signes très anciens (vers 3300–3000 av. J.-C.)

Les premiers indices d’une écriture en Égypte apparaissent à la fin de la période prédynastique, vers 3300–3200 av. J.-C., sur des étiquettes d’ivoire et des jarres provenant surtout d’Abydos. Ces marques servent à identifier des biens, des lieux ou des personnes, au moment où l’État pharaonique se forme. Elles annoncent la complexité future des hiéroglyphes, que l’on voit pleinement au début de l’époque dynastique, au temps des premiers pharaons.

Une écriture d’images… qui note aussi les sons

Contrairement à une idée reçue, les hiéroglyphes ne sont pas « seulement » des images. Très tôt, les Égyptiens utilisent des logogrammes (un signe = un mot) et surtout des phonogrammes (un signe = un son, ou une suite de sons). Des déterminatifs complètent le système pour préciser le sens. Cette combinaison explique l’extraordinaire précision des textes religieux, funéraires ou politiques, visibles sur les parois des tombes et des pyramides.

Le « classique » : le moyen égyptien

Aux alentours du Moyen Empire, la langue dite « moyen égyptien » devient la forme de référence. Même lorsque la langue parlée évolue, ce « classique » reste un modèle littéraire pour les stèles, les hymnes, les maximes de sagesse ou les récits. Cette stabilité contraste avec l’évolution politique et religieuse, mais sert l’idéologie d’un pouvoir cherchant à se présenter comme immuable.

Des écritures sœurs : hiératique et démotique

Pour écrire vite sur papyrus ou ostraca, les scribes emploient une cursive : le hiératique. Plus tard, au Ier millénaire av. J.-C., se développe le démotique, encore plus abrégé et adapté à l’administration, aux contrats et aux lettres. Ainsi, l’Égypte antique utilise simultanément plusieurs scripts pour des usages différents, de l’inscription monumentale solennelle aux documents courants.

Des supports variés, une civilisation du Nil

Si la pierre conserve les textes sacrés et royaux, le papyrus diffuse largement l’écrit, favorisant la centralisation du royaume. Cette culture de l’écrit accompagne l’organisation économique le long du Nil, où la gestion des greniers, des corvées et des temples exige une bureaucratie performante.

Contacts, influences et continuités

Les échanges avec le Proche-Orient n’impliquent pas une copie servile de systèmes voisins : les hiéroglyphes se développent selon une logique propre, bien que les Égyptiens connaissent d’autres écritures. Au Nouvel Empire, l’expansion impériale et le commerce accroissent la circulation des formes graphiques et des mots étrangers, sans effacer l’identité de l’écriture locale.

Crépuscule et derniers feux

À l’époque gréco-romaine, les hiéroglyphes restent vivants sur les monuments, tandis que le grec s’impose dans l’administration. Les derniers textes hiéroglyphiques connus datent de la fin de l’Antiquité, avant que la tradition ne se perde. Il faudra des siècles pour que l’on puisse à nouveau lire cette écriture et comprendre, au-delà des images, la voix des anciens Égyptiens.

Infographie sur les origines et les grandes étapes d’évolution des hiéroglyphes, des premiers signes prédynastiques aux derniers textes de l’Antiquité. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Passons maintenant aux supports, outils et matériaux qui rendent possible l’écriture au quotidien.

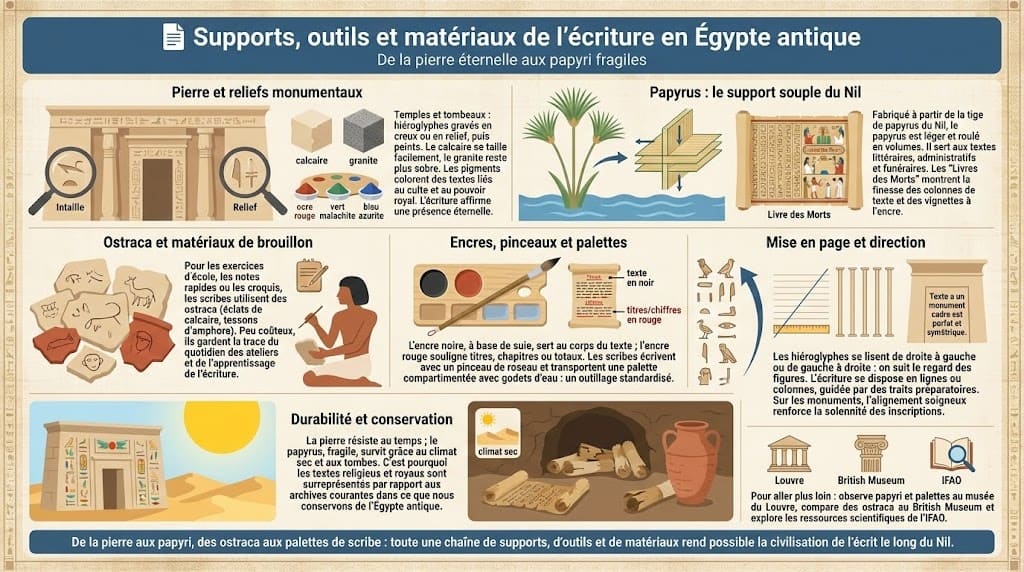

📄 Supports, outils et matériaux

Pierre et reliefs monumentaux

Sur les temples et tombeaux, les hiéroglyphes sont gravés en creux (intaille) ou en relief, puis peints. Le calcaire se taille facilement, tandis que le granite impose une finition plus sobre. Les pigments, issus d’ocre rouge, de malachite ou d’azurite, fixent les couleurs de textes liés au culte et au pouvoir royal. Sur ces supports, l’écriture affirme une présence éternelle.

Papyrus : le support souple du Nil

Fabriqué à partir de la tige de Cyperus papyrus du Nil, le papyrus se compose de bandes croisées, pressées et séchées. Léger et roulé en volumes, il sert aux textes littéraires, administratifs et funéraires. Les « Livres des Morts » montrent la finesse des colonnes et vignettes dessinées à l’encre.

Ostraca et matériaux « de brouillon »

Pour les exercices d’école, notes rapides ou dessins, les scribes emploient des ostraca (éclats de calcaire, tessons d’amphore). Peu coûteux, ils conservent le quotidien des ateliers, utile pour comprendre la vie quotidienne et l’apprentissage de l’écriture.

Encres, pinceaux et palettes

L’encre noire, à base de suie, sert au corps du texte ; l’encre rouge met en valeur les titres, les chapitres ou les totaux (rubrication). Les scribes écrivent avec un pinceau de roseau taillé et transportent une palette compartimentée avec godets d’eau. De nombreuses palettes conservées témoignent d’un outillage standardisé.

Mise en page et direction

Les hiéroglyphes se lisent de droite à gauche ou de gauche à droite : on suit le sens vers lequel « regardent » hommes et animaux. Les textes s’organisent en lignes ou colonnes, avec des guidelines tracées à la règle. Dans les monuments, l’alignement soigné renforce la solennité des inscriptions.

Durabilité et conservation

La pierre résiste au temps ; le papyrus, fragile, survit grâce au climat sec et aux contextes funéraires. Cette asymétrie explique la surreprésentation des textes religieux et royaux par rapport aux archives courantes dans notre documentation sur l’Égypte antique.

Supports et outils de l’écriture en Égypte antique, des pierres gravées aux papyri, ostraca et palettes de scribes. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Pour aller plus loin (externe)

Découvre des papyri et palettes au musée du Louvre, compare des ostraca au British Museum, et explore les ressources scientifiques de l’IFAO.

👉 Poursuivons avec le système d’écriture : signes et principes.

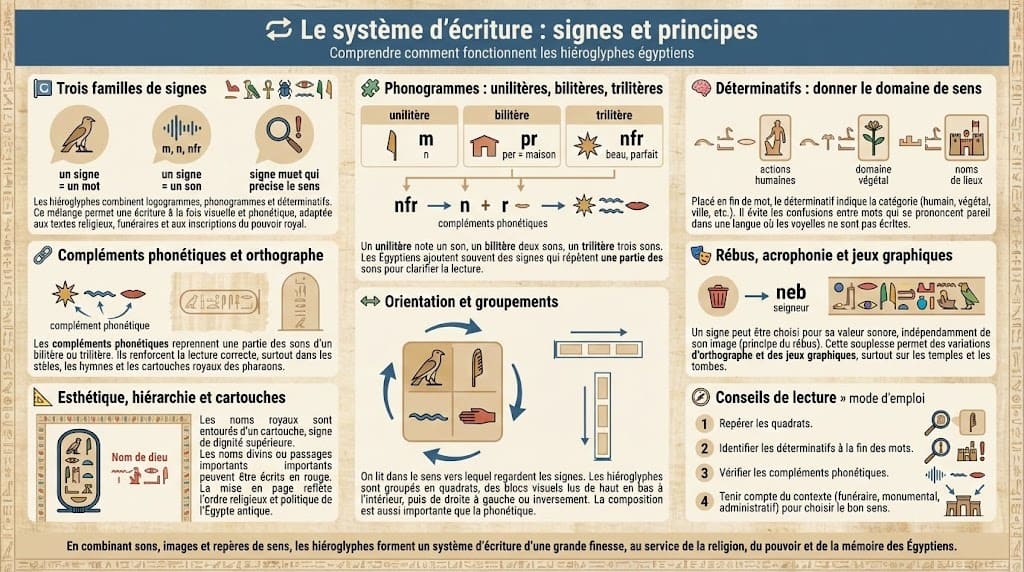

🔁 Le système d’écriture : signes et principes

🔤 Trois familles de signes

Les hiéroglyphes combinent des logogrammes (un signe = un mot), des phonogrammes (un signe = un son) et des déterminatifs (signe muet qui précise le sens). Ce mélange rend possible une écriture à la fois visuelle et phonétique, adaptée aux textes religieux et funéraires liés aux rites funéraires, mais aussi aux inscriptions du pouvoir royal.

🧩 Phonogrammes : unilitères, bilitères, trilitères

Un unilitère note un seul son (ex. m, n), un bilitère deux sons (ex. pr “per” = « maison ») et un trilitère trois sons (ex. nfr « beau, parfait »). En pratique, un mot peut combiner un trilitère et des compléments phonétiques qui répètent une partie des sons pour clarifier la lecture.

🧠 Déterminatifs : donner le domaine de sens

Placés en fin de mot, les déterminatifs indiquent la catégorie : un homme pour les actions humaines, une plante pour le végétal, une ville pour les toponymes, etc. Ils évitent les confusions entre homophones dans une langue sans voyelles écrites, très présente dans les textes du culte.

🔗 Compléments phonétiques et orthographe

Les Égyptiens ajoutent souvent un ou deux signes reprenant une partie des sons d’un bilitère ou trilitère : c’est le complément phonétique. Ce procédé renforce la lecture correcte, surtout dans des contextes solennels (stèles, hymnes, cartouches royaux des pharaons).

↔️ Orientation et groupements

On lit en direction du regard des signes (vers où regardent hommes et animaux). Les hiéroglyphes s’assemblent en quadrats : de petits blocs visuels équilibrés, lus de haut en bas et de droite à gauche ou inversement. L’alignement et la composition comptent autant que la phonétique.

🎭 Rébus, acrophonie et jeux graphiques

Un signe peut être choisi pour sa valeur sonore indépendamment de son image (principe du rébus. Cette souplesse explique les variations d’orthographe et les licences esthétiques dans les inscriptions de temples et de tombes, visibles dans notre dossier Pyramides et momification.

📐 Esthétique, hiérarchie et cartouches

Les noms royaux sont entourés d’un cartouche, marquant une dignité supérieure. Les noms divins peuvent recevoir une rubrication en rouge. Ainsi, la mise en page renforce l’ordre religieux et politique au cœur de l’Égypte antique.

🧭 Conseils de lecture

Identifier d’abord les quadrats, repérer les déterminatifs en fin de mots, puis vérifier les compléments phonétiques. Enfin, tenir compte du contexte (funéraire, monumental, administratif) pour choisir le sens le plus pertinent.

Présentation claire du système d’écriture hiéroglyphique, entre images, sons et signes de sens, pour comprendre comment lire les textes égyptiens. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Passons maintenant aux scribes : leur formation, leurs outils et leur statut social.

✍️ Les scribes : école, métier et statut social

Une formation exigeante

Dès l’enfance, l’apprenti scribe copie des listes de signes, des maximes et des modèles. Il s’exerce d’abord sur des ostraca, puis sur papyrus. Peu à peu, il apprend la mise en page, l’orientation des hiéroglyphes et l’usage du hiératique. Ainsi, l’écriture devient une discipline à la fois technique et morale.

Textes scolaires et « enseignements »

Les écoles utilisent des « instructions » (sebayt) et des lettres modèles. Ces textes valorisent la carrière d’écrivain et moquent les autres métiers. Par conséquent, ils transmettent des normes sociales et un idéal : maîtriser la langue, la mesure et l’ordre pour servir l’État et les dieux.

Outils et gestes professionnels

Le scribe travaille assis, jambes croisées, avec une palette, des pains d’encre noire et rouge, et un pinceau. Il dose l’eau, recharge la pointe, contrôle l’épaisseur du trait. Ensuite, il trace des colonnes régulières et corrige au rouge les titres, les noms divins et les débuts de sections.

Une élite de l’administration

Les scribes enregistrent les récoltes, calculent les impôts, tiennent les listes de corvées, rédigent contrats et inventaires. Ils accompagnent les chantiers royaux, les expéditions minières et les temples. De ce fait, ils forment la colonne vertébrale de l’appareil d’État, au service du souverain et des cultes.

Carrières et titres

Les parcours varient : scribe des archives, contrôleur des greniers, chef des travaux, ou « scribe des documents du roi ». Avec l’expérience, certains accèdent à des charges supérieures. Ainsi, l’écriture ouvre une véritable mobilité sociale, rare mais possible.

Salaires, rations et vie matérielle

La rémunération se fait souvent en nature : pains, bière, huile, lin, parfois terres. Les scribes mieux placés reçoivent logements et privilèges. Cependant, les retards de rations existent, provoquant réclamations et procès, précieux pour l’historien.

Femmes et écriture

Les femmes scribes sont rares mais attestées. Elles apparaissent plutôt dans les milieux du temple et de la gestion domestique de haut rang. Néanmoins, l’institution scolaire reste largement masculine.

Statut symbolique

L’écriture garantit la mémoire et l’ordre. Par conséquent, le scribe incarne la stabilité du royaume. Son savoir relie le monde des hommes aux dieux, notamment lorsque les hiéroglyphes fixent prières, hymnes et formules funéraires.

Le rôle central des scribes en Égypte antique, de l’école aux grandes administrations de l’État pharaonique. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec les usages de l’écriture : religion, pouvoir et administration.

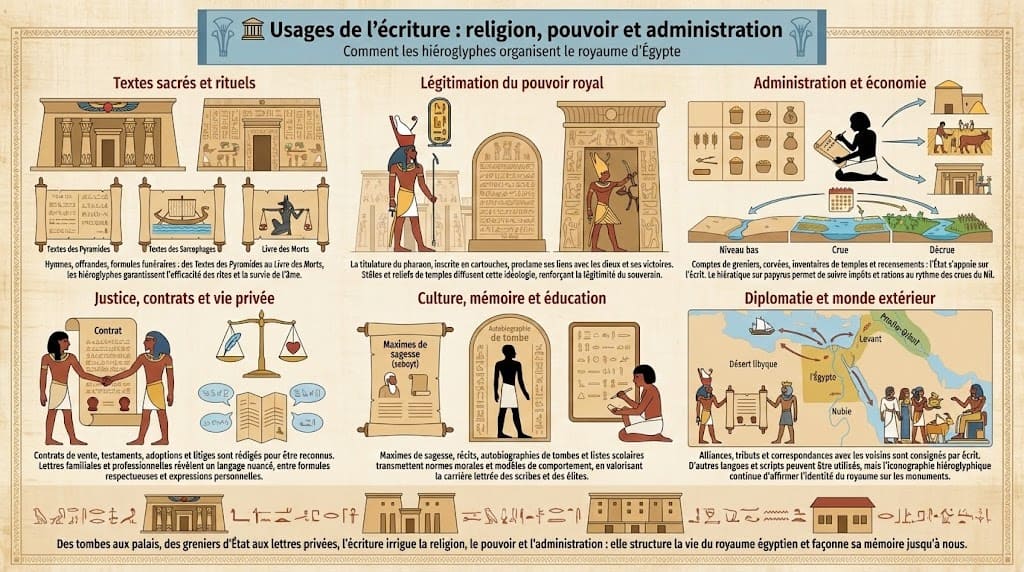

🏛️ Usages : religion, pouvoir et administration

Textes sacrés et rituels

Les hiéroglyphes fixent hymnes, offrandes et formules funéraires. Des « Textes des Pyramides » aux « Textes des Sarcophages », puis au « Livre des Morts », l’écriture garantit l’efficacité des rites et la survie de l’âme, en cohérence avec la religion égyptienne.

Légitimation du pouvoir royal

La titulature du souverain (noms en cartouche) proclame ses liens avec les dieux et célèbre ses victoires. Stèles, portes monumentales et reliefs de temples diffusent cette idéologie. Ainsi, l’écrit hiéroglyphique soutient la légitimation des pharaons.

Administration et économie

Comptes de greniers, corvées, inventaires de temples, recensements : l’appareil d’État s’appuie sur l’écrit. Sur papyrus, le hiératique accélère les tâches quotidiennes. Par conséquent, la collecte des impôts et la distribution des rations suivent le rythme des crues du Nil.

Justice, contrats et vie privée

Contrats de vente, testaments, adoptions et litiges sont rédigés pour être reconnus. Les lettres familiales ou professionnelles montrent, en outre, un langage nuancé, entre respect des formules et expressions personnelles.

Culture, mémoire et éducation

Maximes de sagesse, récits, autobiographies de tombes et listes scolaires perpétuent des normes. Ainsi, l’écriture conserve les modèles moraux et valorise la carrière lettrée, centrale dans la vie quotidienne des élites.

Diplomatie et monde extérieur

Alliances, tributs et correspondances avec les voisins sont consignés. Même si d’autres langues et scripts sont utilisés selon les échanges, l’iconographie hiéroglyphique continue d’affirmer l’identité du royaume sur les monuments.

Infographie sur les principaux usages de l’écriture en Égypte antique, entre religion, propagande royale et administration du royaume. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Place maintenant au déchiffrement : de la pierre de Rosette à Champollion, et l’héritage culturel des hiéroglyphes.

🗝️ Déchiffrement et héritage culturel

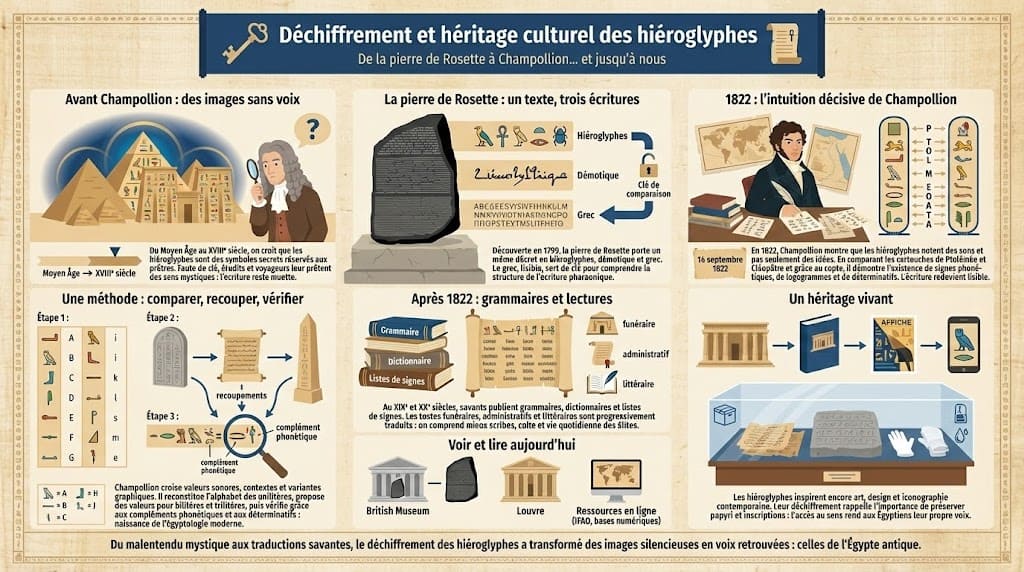

Avant Champollion : des images sans voix

Au Moyen Âge et jusqu’au XVIIIe siècle, on croit que les hiéroglyphes sont des symboles secrets réservés aux prêtres. Faute de clé, érudits et voyageurs projettent des sens mystiques. L’écriture reste donc muette, malgré l’admiration pour les monuments de l’Égypte antique.

La pierre de Rosette : un texte, trois écritures

Découverte en 1799, la pierre de Rosette présente un décret en hiéroglyphes, en démotique et en grec. Le grec, lisible, sert de clé de comparaison. Cette stèle devient l’outil majeur pour comprendre la structure de l’écriture pharaonique, aux côtés d’autres documents bilingues.

1822 : l’intuition décisive de Champollion

Le 14 septembre 1822, Jean-François Champollion expose que les hiéroglyphes notent des sons et pas seulement des idées. En comparant le cartouche de Ptolémée (sur la pierre de Rosette) avec celui de Cléopâtre (identifié sur l’obélisque de Philae) et sur sa connaissance du copte, il démontre la présence de signes phonétiques, de logogrammes et de déterminatifs. L’écriture redevient lisible.

Une méthode : comparer, recouper, vérifier

Champollion croise systématiquement valeurs sonores, contextes et variantes graphiques. Il reconstitue l’alphabet des unilitères, propose des valeurs pour bilitères et trilitères, puis vérifie par des compléments phonétiques et des déterminatifs. La méthode, patiente et critique, fonde l’égyptologie moderne.

Après 1822 : grammaires et lectures

Au XIXe et XXe siècles, les savants publient grammaires, dictionnaires et listes de signes. Les textes funéraires, administratifs et littéraires sont traduits. On comprend mieux le rôle des scribes, les pratiques du culte et la vie quotidienne des élites.

Un héritage vivant

Les hiéroglyphes inspirent l’art, le design et l’iconographie contemporaine. Ils rappellent aussi l’importance de conserver papyri et inscriptions, qu’ils soient gravés sur temples ou écrits sur papyrus du Nil. L’accès au sens rend enfin aux Égyptiens leur propre voix.

Du mystère des hiéroglyphes à leur déchiffrement par Champollion, et l’héritage culturel de l’écriture égyptienne dans le monde moderne. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Voir et lire aujourd’hui (externe)

La pierre de Rosette est présentée au British Museum. On peut aussi consulter en ligne des ressources de l’IFAO et des musées comme le Louvre.

👉 On passe à l’essentiel avec 🧠 À retenir avant la FAQ et le Quiz.

🧠 À retenir

- Les hiéroglyphes sont une écriture à la fois visuelle (logogrammes) et phonétique (unilitères, bilitères, trilitères), clarifiée par des déterminatifs.

- Ils s’emploient sur pierre (inscriptions monumentales) et sur papyrus (textes courants), avec des cursives associées : hiératique puis démotique.

- La mise en page suit l’orientation du regard des signes et l’agencement en quadrats pour l’équilibre visuel.

- Les scribes forment une élite administrative : école rigoureuse, palettes, encres noire/rouge, rôle central dans la gestion du royaume le long du Nil.

- Usages majeurs : religion (Textes des Pyramides, Livre des Morts), pouvoir (titulature en cartouche), administration (comptes, contrats, recensements).

- Le déchiffrement s’appuie sur la pierre de Rosette et culmine en 1822 avec Champollion, qui démontre la nature phonétique des signes.

- Les hiéroglyphes éclairent la religion égyptienne, la vie quotidienne des élites et la légitimation des pharaons.

- Héritage durable : capacité à relire l’Égypte antique dans ses propres mots et à préserver une mémoire plurimillénaire.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur les hiéroglyphes

Les hiéroglyphes sont-ils une langue ou une écriture ?

Les hiéroglyphes sont une écriture. La langue notée est l’égyptien (ancien, moyen, tardif), puis le démotique et, plus tard, le copte. L’écriture n’est donc pas la langue elle-même.

Comment sait-on dans quel sens se lisent les hiéroglyphes ?

On lit vers le visage des signes : si les hommes/animaux regardent à gauche, on lit de gauche à droite, et inversement. Les colonnes se lisent de haut en bas.

Combien existe-t-il de signes hiéroglyphiques ?

À l’époque « classique », on compte quelques centaines de signes courants ; sur la longue durée, le répertoire dépasse le millier. Tous ne sont pas utilisés partout ni à toutes les époques.

Quelle est la différence entre hiéroglyphique, hiératique et démotique ?

Hiéroglyphique : forme monumentale, gravée et souvent peinte. Hiératique : cursive rapide sur papyrus, utilisée pour l’administration et la littérature. Démotique : cursive encore plus abrégée, très administrative à l’époque tardive.

Pourquoi l’usage des hiéroglyphes a-t-il disparu ?

À la période gréco-romaine et tardive, le grec puis le copte progressent, les temples ferment et la tradition sacerdotale décline. L’écriture monumentale survit un temps, puis elle n’est plus transmise.