🎯 Pourquoi « Hitler et le nazisme » est-il un sujet clé ?

Quand on parle de Hitler et le nazisme, on aborde un basculement historique majeur : celui d’une démocratie fragile, la République de Weimar, qui se transforme en dictature totalitaire. C’est l’histoire d’un homme qui, porté par une idéologie raciste et ultranationaliste, parvient à accéder au pouvoir dans le respect apparent des lois, mais sur fond de violence politique. C’est aussi l’histoire d’une société, prise dans la crise économique et politique, qui a laissé monter un parti extrémiste en instrumentalisant les peurs. Enfin, c’est une mémoire collective, encore vive aujourd’hui, qui nous rappelle les dangers du populisme, du fanatisme et de l’effacement des contre-pouvoirs.

Comprendre ce sujet, c’est donc entrer dans les racines idéologiques du nazisme, suivre son ascension au pouvoir, observer comment la dictature s’est imposée et comment la guerre a radicalisé le régime. Mais c’est aussi réfléchir à ses héritages et aux leçons démocratiques qu’il nous impose encore aujourd’hui.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🌱 Racines idéologiques : antisémitisme, ultranationalisme, darwinisme social

- 🧩 De la crise à la prise de pouvoir (1929-1933)

- 🛠️ La mise en place de la dictature (1933-1939)

- ⚔️ Nazisme en guerre et radicalisation (1939-1945)

- 🧭 Héritages, mémoires et vigilance démocratique

- 🔗 Liens utiles pour aller plus loin

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

Dans les paragraphes suivants, nous plongerons d’abord dans les racines idéologiques, puis dans la crise qui a favorisé l’ascension d’Hitler, avant d’analyser la dictature nazie et sa radicalisation en guerre. Enfin, nous verrons les mémoires et les leçons laissées par cette période sombre.

🌱 Racines idéologiques : antisémitisme, ultranationalisme, darwinisme social

Pour comprendre Hitler et le nazisme, il faut commencer par les fondations idéologiques. Ces racines plongent dans l’antisémitisme ancien, renforcé au XIXe siècle par des théories pseudo-scientifiques. Les Juifs y sont présentés comme un « danger intérieur » responsable des crises économiques, des défaites militaires et de la décadence morale. Hitler reprend ces clichés, les amplifie et les transforme en un véritable pilier de son programme.

À cela s’ajoute un ultranationalisme forgé dans le traumatisme du traité de Versailles (1919). L’humiliation de la défaite, la perte de territoires et les lourdes réparations alimentent un sentiment de revanche. Le nazisme promet de restaurer la grandeur de l’Allemagne et d’unir tous les « vrais Allemands » dans une Volksgemeinschaft (« communauté du peuple »), excluant ceux considérés comme étrangers ou « indésirables ».

Enfin, Hitler s’appuie sur une version dévoyée du darwinisme social. Il transpose la logique de « survie du plus fort » aux peuples et aux « races », hiérarchisant l’humanité : au sommet, la « race aryenne » ; tout en bas, les Juifs, les Slaves ou les personnes handicapées. Cette vision justifie la domination, l’exclusion et, plus tard, l’élimination physique de millions d’êtres humains.

⚡ Le rôle du chef et l’espace vital

Un autre pilier est le culte du chef (Führerprinzip) : Hitler est présenté comme l’incarnation vivante du peuple allemand. Son autorité est absolue, au-dessus des lois et des institutions. À ses yeux, la démocratie parlementaire n’est qu’une faiblesse. Le peuple doit suivre un seul guide, sans contestation.

De plus, l’idée d’« espace vital » (Lebensraum) occupe une place centrale. Hitler considère que l’Allemagne a besoin de conquérir des terres, notamment à l’Est, pour assurer sa survie et sa prospérité. Cette obsession expansionniste prépare directement la guerre et les massacres futurs.

📚 Un totalitarisme en construction

Le nazisme n’est pas qu’un programme politique : c’est un projet totalitaire. Il vise à encadrer toute la société, des écoles aux médias, de l’économie à la culture. Rien ne doit échapper au contrôle du parti et de son chef. Cette volonté de modeler les consciences et de contrôler les comportements rapproche le nazisme des autres régimes totalitaires du XXe siècle, comme le stalinisme.

Pour prolonger cette analyse, tu peux comparer ce volet idéologique avec l’article sur la Blitzkrieg, qui montre comment la rapidité et la force de frappe deviennent aussi des armes politiques et militaires. De même, les conséquences de ces idéologies se retrouvent dans la Shoah expliquée, où le racisme théorique devient génocide planifié.

Pour aller plus loin sur les fondements idéologiques, un bon point de départ est l’encyclopédie de l’USHMM, qui propose de nombreuses ressources pédagogiques.

🧩 De la crise à la prise de pouvoir (1929-1933)

Après la Première Guerre mondiale, la République de Weimar est fragile. Elle doit affronter des tensions politiques, des révoltes et surtout les lourdes réparations imposées par le traité de Versailles. Mais c’est la crise économique mondiale de 1929 qui fait basculer la situation. Chômage massif, faillites, pauvreté de masse : la société allemande cherche des réponses radicales. Dans ce contexte, le NSDAP d’Hitler progresse rapidement.

Le parti nazi sait utiliser la propagande moderne. Affiches, meetings géants, slogans simples et promesses d’ordre séduisent des électeurs en quête de stabilité. La radio et le cinéma, encore récents, deviennent des outils puissants. En parallèle, les milices paramilitaires (SA) intimident et frappent les adversaires dans la rue. La peur et la violence s’installent dans la vie politique quotidienne.

📊 Une ascension électorale fulgurante

En 1928, les nazis ne recueillent que 2,6 % des voix. Quatre ans plus tard, en 1932, ils dépassent les 37 % en juillet 1932 (avant de reculer légèrement en novembre). En quelques années, Hitler devient incontournable. Il attire les classes moyennes ruinées, les ouvriers désespérés, mais aussi les élites économiques qui espèrent utiliser son mouvement contre le communisme. L’alliance entre peur sociale et promesse d’autorité explique cette ascension rapide.

Face à ce succès, les gouvernements successifs peinent à gouverner. Les partis traditionnels s’affaiblissent. Finalement, les élites conservatrices pensent pouvoir contrôler Hitler en le nommant chancelier. Le 30 janvier 1933, il est officiellement désigné par le président Hindenburg.

Le “Jour de Potsdam” scelle l’alliance entre nazis et conservateurs autour d’Hitler. 📸 Source : Bundesarchiv — CC BY-SA 3.0 de

🔥 L’illusion du légalisme

Hitler accède au pouvoir par des moyens légaux, mais sa stratégie combine légalisme et violence. Quelques semaines après sa nomination, un événement change tout : l’incendie du Reichstag (27 février 1933). Le régime accuse les communistes et s’en sert pour suspendre les libertés fondamentales.

L’incendie sert de prétexte pour suspendre les libertés et traquer les opposants. 📸 Source : Bundesarchiv — CC BY-SA 3.0 de

Les opposants sont arrêtés, les journaux muselés.

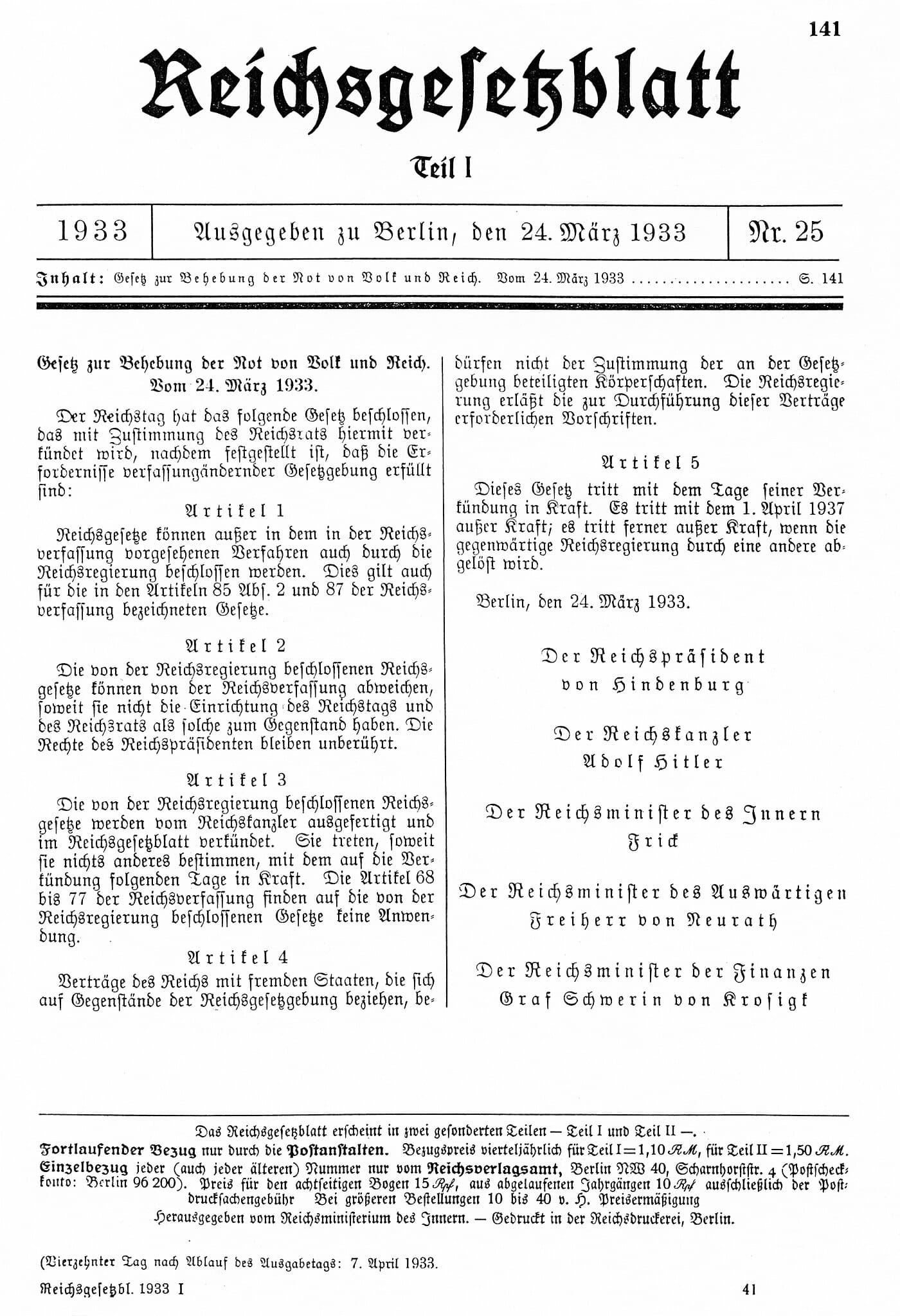

Puis, en mars 1933, la loi des pleins pouvoirs est votée.

La loi permet au gouvernement de légiférer sans le Parlement : fin de Weimar. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Elle permet au gouvernement de légiférer sans passer par le Parlement. C’est la fin de la démocratie parlementaire : le chemin vers la dictature est ouvert. La République de Weimar meurt dans l’indifférence, sous les applaudissements d’une partie de la population et des élites qui croient encore maîtriser Hitler.

🔗 Un parallèle militaire et politique

Cette méthode — frapper vite, surprendre, désorganiser — rappelle les principes de la Blitzkrieg qui sera appliquée militairement quelques années plus tard. La rapidité et l’effet de choc sont au cœur de la stratégie nazie, que ce soit en politique ou en guerre.

Pour un éclairage biographique plus complet, tu peux consulter l’article de référence sur l’Encyclopaedia Britannica, qui retrace les étapes de l’ascension d’Hitler.

🛠️ La mise en place de la dictature (1933-1939)

Une fois au pouvoir, Hitler transforme rapidement l’Allemagne en un État totalitaire. Ce processus, appelé Gleichschaltung (« mise au pas »), vise à aligner toutes les institutions, les associations et la société entière sur l’idéologie nazie. Les partis politiques sont interdits, les syndicats dissous, les Länder (provinces) placés sous contrôle, et l’appareil judiciaire soumis au parti.

Dès 1933, les premiers camps de concentration (comme Dachau) accueillent les opposants politiques, notamment communistes et sociaux-démocrates. Ces camps, au départ, ne sont pas encore des lieux d’extermination, mais des instruments de terreur pour briser toute résistance. Progressivement, leur rôle s’élargit à d’autres groupes jugés « indésirables » : homosexuels, Roms, Témoins de Jéhovah…

📻 Propagande et endoctrinement

Le ministère de la Propagande, dirigé par Joseph Goebbels, orchestre une vaste campagne de contrôle des esprits. Cinéma, presse, radio, affiches, tout est utilisé pour diffuser le culte du chef et la vision raciale du monde. Les livres jugés « dégénérés » sont brûlés lors d’autodafés spectaculaires.

Les autodafés visent les ouvrages jugés “dégénérés” par la propagande. 📸 Source : Bundesarchiv — CC BY-SA 3.0 de

La jeunesse est embrigadée dans la Hitlerjugend (Jeunesses hitlériennes) et la Ligue des jeunes filles allemandes.

L’embrigadement de la jeunesse est central dans l’État nazi. 📸 Source : Bundesarchiv — CC BY-SA 3.0 de

L’école devient un outil d’endoctrinement où l’histoire et la biologie raciale sont réécrites.

Le sport, les arts et la culture sont également instrumentalisés. Les Jeux olympiques de Berlin (1936) servent à montrer une image modernisée et séduisante du régime, tout en cachant la répression intérieure. Derrière la façade de fête sportive, l’exclusion des Juifs et la violence policière se poursuivent.

⚖️ Lois raciales et discriminations

En 1935, les lois de Nuremberg marquent une étape capitale : elles excluent les Juifs de la citoyenneté allemande et interdisent les mariages entre Juifs et « Aryens ». Désormais, la persécution devient un cadre juridique officiel. Les Juifs sont progressivement écartés de toutes les professions publiques, puis du commerce, et contraints à vivre dans une marginalisation croissante.

En novembre 1938, la Nuit de Cristal constitue un tournant : synagogues incendiées, commerces juifs détruits, milliers de personnes arrêtées.

Le pogrom de novembre 1938 marque une bascule vers la violence systématique. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY-SA 3.0

Ce pogrom à l’échelle du Reich annonce une radicalisation de la violence qui culminera pendant la guerre.

⚙️ Économie et réarmement

Hitler sait aussi séduire par des réformes économiques. Grands travaux, autoroutes (les célèbres Autobahnen), réarmement massif : le chômage chute, donnant au régime une image de succès.

Les grands travaux et le RAD donnent l’illusion d’un succès économique. 📸 Source : Bundesarchiv — CC BY-SA 3.0 de

La Volkswagen est promise comme symbole de modernité accessible, bien qu’en réalité les civils ne recevront jamais leurs véhicules, l’usine basculant vers l’effort de guerre. Derrière ces vitrines, l’économie est entièrement tournée vers la guerre, et financée par des politiques agressives.

La dictature est donc en place : plus aucun contre-pouvoir, une société embrigadée, une population séduite par les succès économiques mais prise dans la peur et la violence. Cette spirale de radicalisation annonce les crimes à venir. Tu retrouveras cette logique d’exclusion poussée à l’extrême dans l’article sur la Shoah, qui montre le passage des lois discriminatoires au génocide planifié.

Pour approfondir la mémoire de cette période en France, les dossiers de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah proposent des ressources précieuses.

⚔️ Nazisme en guerre et radicalisation (1939-1945)

En septembre 1939, Hitler déclenche la guerre en envahissant la Pologne. C’est le début du second conflit mondial. Dès cette campagne, la stratégie de la Blitzkrieg (guerre éclair) surprend par sa rapidité et son efficacité. En quelques mois, la France, les Pays-Bas, la Belgique et la Norvège tombent. Le régime semble invincible, porté par une armée moderne et disciplinée.

Mais derrière les victoires militaires, la guerre ouvre la voie à une radicalisation sans précédent. Dans les territoires occupés, les nazis imposent pillages, réquisitions et travail forcé. Les populations locales vivent sous la répression, les arrestations et les déportations. En France, le régime de Vichy collabore avec l’occupant, tandis que d’autres s’engagent dans la Résistance, souvent au prix de leur vie.

🕯️ De la persécution à l’extermination

Le front de l’Est, ouvert en juin 1941 avec l’opération Barbarossa contre l’URSS, marque une escalade de violence. Les Einsatzgruppen, unités mobiles, exécutent des centaines de milliers de Juifs et de civils soviétiques. Ces massacres par balles annoncent le passage à la « Solution finale ». Celle-ci est organisée et coordonnée sur le plan administratif lors de la conférence de Wannsee, en janvier 1942, et vise l’extermination systématique des Juifs d’Europe dans des centres de mise à mort.

Les camps de concentration deviennent alors des camps d’extermination, comme Auschwitz-Birkenau, Treblinka ou Sobibor. Des millions de Juifs, mais aussi des Roms, des prisonniers de guerre soviétiques et d’autres groupes persécutés, sont assassinés. Ce processus, étudié dans la Shoah expliquée, reste l’un des crimes les plus terrifiants de l’histoire humaine.

🇫🇷 Occupation et résistances en France

En France, la guerre divise : d’un côté, le régime de Vichy collabore activement avec l’Allemagne nazie, allant jusqu’à participer aux rafles de Juifs ; de l’autre, des réseaux de résistants se structurent pour saboter, informer et combattre. Ces luttes locales s’inscrivent dans une guerre mondiale où chaque choix individuel pèse lourd. Notre article Résistance et collaboration détaille ces deux visages de la France en guerre.

🌍 Le tournant militaire

À partir de 1942-1943, le régime nazi subit ses premiers grands revers. La défaite de Stalingrad brise le mythe de l’invincibilité allemande. Les Alliés reprennent l’offensive en Afrique du Nord, puis en Italie. En 1944, le Débarquement de Normandie ouvre un nouveau front à l’Ouest. L’étau se resserre sur l’Allemagne, qui recourt à une guerre totale, mobilisant femmes, enfants et vieillards pour prolonger le combat.

💥 L’effondrement du Reich

En 1945, l’armée rouge entre à Berlin. Hitler, réfugié dans son bunker, se suicide le 30 avril. Quelques jours plus tard, l’Allemagne capitule sans conditions. Le nazisme, qui a plongé l’Europe dans le chaos et provoqué la mort de dizaines de millions de personnes, s’effondre. Mais son héritage de violence et de haine marque durablement l’histoire mondiale.

Pour comprendre la conclusion de la guerre, on peut la rapprocher d’un autre événement marquant : les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, qui précipitent la fin du conflit dans le Pacifique et ouvrent l’ère nucléaire.

🧭 Héritages, mémoires et vigilance démocratique

La défaite du nazisme en mai 1945 ne met pas fin à son histoire : elle ouvre une ère de procès, de mémoire et de réflexions démocratiques. Les procès de Nuremberg (1945-1946) jugent les principaux responsables du régime pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes contre la paix.

La salle 600 accueille les procès de Nuremberg (1945-1946). 📸 Source : Adam Jones — CC BY-SA 3.0

Pour la première fois, un tribunal international établit que les dirigeants ne peuvent pas se réfugier derrière l’obéissance aux ordres. Ce moment fondateur marque la naissance du droit pénal international moderne.

En Allemagne, la dénazification tente d’effacer l’influence du nazisme dans les institutions, l’école, la culture. Mais le processus est lent, parfois superficiel, et l’ombre d’Hitler reste présente dans la mémoire collective. Dans toute l’Europe, la guerre et le génocide laissent des millions de morts, de déplacés et de traumatismes. La reconstruction s’accompagne d’une volonté de bâtir une paix durable, qui débouchera sur la construction européenne.

🕯️ Mémoire et enseignement

La mémoire de la Shoah et du nazisme devient un pilier éducatif et moral. Musées, mémoriaux, témoignages de survivants rappellent la réalité des crimes. Enseigner ces événements, c’est lutter contre l’oubli et le négationnisme. Aujourd’hui encore, des associations comme la Fondation pour la Mémoire de la Shoah travaillent à préserver cette vigilance.

En France, le travail sur la mémoire s’accompagne de débats : rôle du régime de Vichy, reconnaissance des responsabilités dans la déportation, place de la Résistance dans le récit national. Ces discussions montrent que l’histoire du nazisme n’est pas figée : elle continue d’interroger nos sociétés. On retrouve ces questionnements aussi dans l’étude de la Résistance et la collaboration, qui illustre les choix et les dilemmes vécus en temps d’occupation.

⚖️ Leçons démocratiques

Étudier Hitler et le nazisme, ce n’est pas seulement regarder le passé. C’est réfléchir aux fragilités des démocraties. La République de Weimar, minée par la crise, la division et le rejet des élites, montre comment une démocratie peut mourir légalement. La propagande, la peur, le rejet des minorités et la tentation autoritaire sont des dangers toujours actuels.

C’est pourquoi l’histoire du nazisme doit être transmise comme un avertissement. Elle rappelle que les libertés, la tolérance et le respect de l’État de droit ne sont jamais acquis définitivement, mais à défendre en permanence. La mémoire des camps et le travail historique sur la Shoah nous rappellent l’importance de cette vigilance.

🧠 À retenir

- Idéologie : le nazisme repose sur l’antisémitisme, le culte du chef, l’ultranationalisme et la quête d’« espace vital ».

- Ascension : la crise de 1929 et la propagande permettent à Hitler d’accéder légalement au pouvoir en 1933.

- Dictature : mise au pas des institutions, lois de Nuremberg, embrigadement de la jeunesse et propagande omniprésente.

- Guerre et radicalisation : conquêtes rapides, occupation violente, puis extermination des Juifs et d’autres minorités.

- Mémoire : les procès de Nuremberg fondent le droit international et rappellent la nécessité de défendre la démocratie.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur Hitler et le nazisme

Le nazisme était-il seulement du nationalisme ?

Non. Le nazisme combine ultranationalisme, idéologie raciste, culte du chef et volonté de contrôle total de la société. C’est un régime totalitaire, pas seulement une exaltation de la nation.

Pourquoi la crise de 1929 a-t-elle favorisé Hitler ?

La crise économique plonge des millions d’Allemands dans la pauvreté et le chômage. Hitler exploite ces peurs en proposant un discours simple : ordre, unité et désignation de boucs émissaires (Juifs, communistes, démocrates).

Qu’apportent les lois de Nuremberg (1935) ?

Elles institutionnalisent la discrimination en excluant les Juifs de la citoyenneté et en interdisant les mariages mixtes. C’est un pas décisif vers la persécution systématique.

La guerre a-t-elle radicalisé le régime ?

Oui. L’invasion de l’URSS en 1941 s’accompagne de massacres massifs. En 1942, la décision est prise de mettre en œuvre la Solution finale, c’est-à-dire l’extermination des Juifs d’Europe.

Pourquoi étudier Hitler et le nazisme aujourd’hui ?

Parce que cette histoire rappelle la fragilité des démocraties. Les mécanismes de propagande, de peur et de rejet des minorités peuvent resurgir. Comprendre le passé, c’est préserver la vigilance démocratique.