🎯 Pourquoi l’Égypte antique fascine-t-elle autant ?

L’Égypte antique intrigue par ses monuments gigantesques, ses rois-dieux et une écriture mystérieuse. Dès que l’on évoque le Nil, on imagine des champs fertilisés par la crue et des villages organisés autour du calendrier agricole. Pourtant, derrière ces images, il y a une civilisation longue, inventive et structurée. Nous allons la parcourir simplement, avec des repères clairs et des exemples concrets.

D’abord, le Nil explique beaucoup : son rythme, ses inondations, ses canaux. Ensuite, le pouvoir des pharaons s’appuie sur l’administration, les temples et les rituels. Puis viennent les chantiers funéraires : pyramides et momification, pensés pour l’éternité. Enfin, l’écriture hiéroglyphique et la vie quotidienne donnent un visage humain à cette longue histoire.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 📅 Repères chronologiques

- 🌍 Milieu naturel et Nil

- 🌾 Agriculture et calendrier

- 🛠️ Aménagements hydrauliques

- 🏙️ Villes et société

- 👑 Pharaon : pouvoirs et représentation

- 🧾 Administration et impôts

- 🛡️ Armée et frontières

- 💱 Économie, artisanat et commerce

- 🛕 Religion, dieux et temples

- 🌌 Mythes, Maât et au-delà

- 🏛️ Architecture funéraire

- 🧴 Momification et tombeau

- 📝 Écritures et scribes

- 🎨 Arts, sciences et techniques

- 🏠 Vie quotidienne

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec les repères chronologiques avant d’explorer le rôle décisif du Nil.

Pour aller plus loin au fil de la lecture, tu pourras consulter nos articles dédiés : Le Nil et l’agriculture, Les pharaons, Pyramides et momification, Religion et panthéon, Hiéroglyphes et Vie quotidienne.

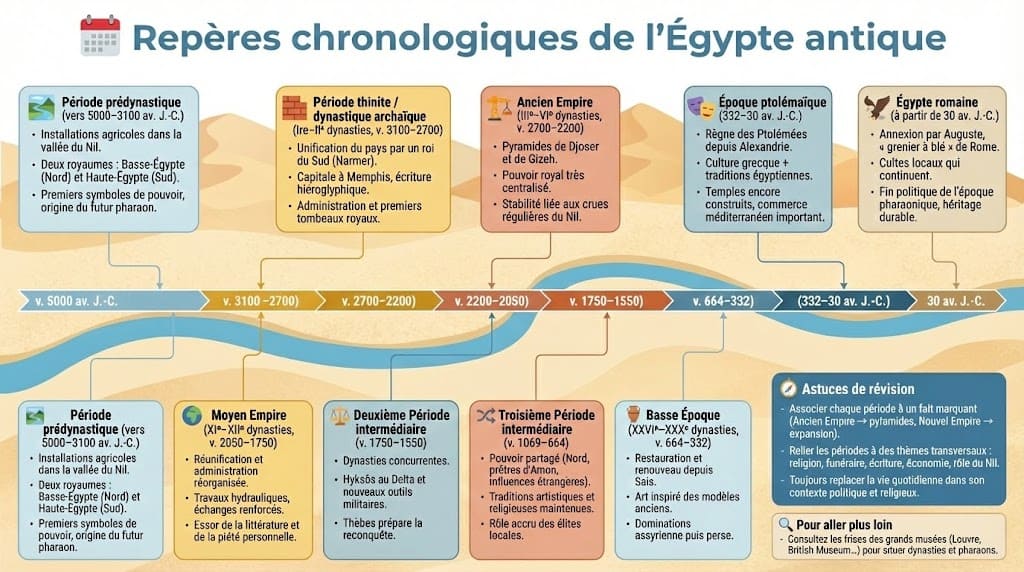

📅 Repères chronologiques de l’Égypte antique

Pour situer clairement l’Égypte antique, voici une chronologie synthétique des grandes périodes, avec des repères simples et des liens pour approfondir certains thèmes clés comme les pharaons, les pyramides, la religion ou les hiéroglyphes. Tu pourras aussi relier chaque période au rôle décisif du Nil et à la vie quotidienne.

🏞️ Période prédynastique (vers 5000–3100 av. J.-C.)

Dans la vallée du Nil, des communautés agricoles s’installent et développent céramique, tissage et échanges. Progressivement, deux royaumes émergent : le Nord (Basse-Égypte) et le Sud (Haute-Égypte). L’unification politique devient un objectif, tandis que les premiers symboles de pouvoir apparaissent, prélude au rôle sacré du pharaon.

🧱 Période thinite ou dynastique archaïque (Ire–IIe dynasties, v. 3100–2700)

Un souverain du Sud (souvent identifié à Narmer) unifie le pays. La capitale s’établit à Memphis. L’État se structure : écriture hiéroglyphique, administration, recensements, impôts en nature et premiers tombeaux royaux monumentaux à Abydos et Saqqara.

🏗️ Ancien Empire (IIIe–VIe dynasties, v. 2700–2200)

C’est l’âge des grandes pyramides. Djoser fait édifier à Saqqara un complexe novateur, puis Khéops, Khéphren et Mykérinos construisent les pyramides de Gizeh. Le pouvoir royal est très centralisé, appuyé sur une administration efficace et des corvées encadrées. La stabilité dépend étroitement des crues du Nil.

🌪️ Première Période intermédiaire (v. 2200–2050)

Le royaume se fragmente. Des pouvoirs locaux s’affirment, les famines et troubles affaiblissent l’autorité centrale. Malgré cela, la culture évolue : diffusion de pratiques funéraires hors de l’élite et essor d’expressions régionales.

🌍 Moyen Empire (XIe–XIIe dynasties, v. 2050–1750)

Le pays se réunifie. L’administration est réorganisée, les échanges se renforcent et des travaux hydrauliques sont relancés. La littérature prospère, la piété personnelle s’affirme, et la figure du souverain reste garante de la Maât, l’ordre du monde.

⚖️ Deuxième Période intermédiaire (v. 1750–1550)

Des dynasties concurrentes coexistent. Les Hyksôs dominent le Delta pendant un temps, introduisant de nouveaux outils militaires. Thèbes résiste et prépare la reconquête. Cette phase montre la résilience des structures locales malgré l’éclatement politique.

⚔️ Nouvel Empire (XVIIIe–XXe dynasties, v. 1550–1069)

Âge d’or impérial. Les pharaons étendent l’influence égyptienne au Levant et en Nubie. Hatshepsout développe le commerce lointain, Akhenaton mène une révolution religieuse, puis Toutankhamon revient aux cultes traditionnels. Ramsès II incarne la puissance royale et la monumentalité. Les sépultures royales se situent surtout dans la Vallée des Rois, avec des hypogées richement décorés plutôt que des pyramides.

🔀 Troisième Période intermédiaire (v. 1069–664)

Le pouvoir se partage entre dynasties du Nord, prêtres d’Amon à Thèbes et influences extérieures. Malgré l’éclatement, les traditions artistiques et religieuses se perpétuent, tandis que les élites locales jouent un rôle accru.

🏺 Basse Époque (XXVIe–XXXe dynasties, v. 664–332)

Restauration et renouveau. Saïs relance les chantiers, les élites cultivent le passé, et l’art puise dans des modèles classiques. Cependant, l’Égypte subit des dominations étrangères successives (Assyriens, Perses), avant l’arrivée d’Alexandre.

🎭 Époque ptolémaïque (332–30 av. J.-C.)

Après Alexandre le Grand, les Lagides (Ptolémées) règnent depuis Alexandrie. Culture grecque et traditions égyptiennes cohabitent : les temples égyptiens continuent d’être construits, l’administration s’hellénise partiellement et les échanges méditerranéens se densifient.

🦅 Égypte romaine (à partir de 30 av. J.-C.)

Auguste annexe l’Égypte, grenier à blé de l’Empire. Les cultes locaux persistent, mais le cadre politique change. La longue histoire pharaonique s’achève, tout en laissant un héritage durable dans les arts, les sciences et la mémoire des civilisations.

🧭 Comment utiliser la chronologie pour réviser efficacement

D’abord, associe chaque période à un fait marquant (ex. Ancien Empire → pyramides, Nouvel Empire → expansion). Ensuite, relie ces périodes aux thèmes transversaux : funéraire, religion, écritures, économie. Enfin, replace la vie quotidienne dans son contexte politique et religieux.

🔎 Pour aller plus loin (repères fiables)

Tu peux consulter une frise chronologique de référence (musées et institutions proposent souvent d’excellentes synthèses). Par exemple, des musées comme le Louvre ou le British Museum publient des repères clairs, utiles pour situer les dynasties et les grandes périodes. Ces ressources complètent ton apprentissage sans remplacer la lecture attentive du présent article.

Cette frise chronologique synthétique retrace les grandes étapes de l’histoire égyptienne, des premiers pharaons à la conquête romaine, idéale pour réviser les repères historiques clés. Légende : Frise des grandes périodes de l’histoire égyptienne, de la période prédynastique à la conquête romaine. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Prêt ? Passons maintenant au cœur du sujet : le milieu naturel et le rôle structurant du calendrier agricole dans l’Égypte antique.

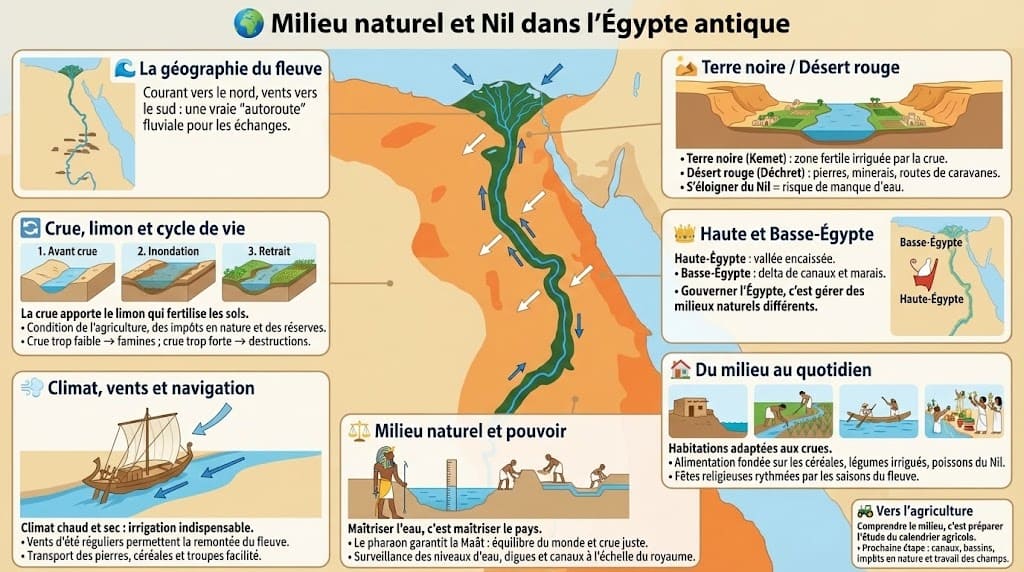

🌍 Milieu naturel et Nil

L’Égypte antique se déploie le long d’un ruban fertile que l’on appelle la « vallée » et, au nord, un vaste éventail de bras : le delta. Entre ces zones de vie s’étend le désert, que les Égyptiens nomment Désert rouge (Déchret), par opposition à la Terre noire (Kemet) fécondée par la crue. Cette opposition structure le territoire, les activités et même les croyances.

La géographie du fleuve

Le Nil coule du sud vers le nord. Il franchit des cataractes en Nubie, marque naturelle entre royaumes, puis s’élargit en un delta marécageux avant de rejoindre la Méditerranée. Le courant vers le nord et les vents dominants vers le sud offrent un atout majeur : on descend en se laissant porter, on remonte à la voile. Les échanges internes deviennent alors rapides et réguliers, ce qui favorise l’unité politique.

Crue, limon et cycle de vie

Chaque année, la montée des eaux apporte un limon riche qui nourrit les champs. Sans ce dépôt, la terre se stériliserait vite. La crue n’est pas un simple phénomène naturel : c’est la condition même de l’agriculture égyptienne, du calendrier de travail, des impôts en nature et des réserves. Une crue trop faible annonce famines et troubles ; trop forte, elle détruit digues et maisons.

« Terre noire » et « Désert rouge »

La bande fertile est étroite, parfois quelques centaines de mètres, parfois quelques kilomètres. Au-delà, le désert encercle les villages. Loin d’être vide, il fournit pierres, minerais et routes de caravanes. Mais il impose des contraintes fortes : s’éloigner de la vallée, c’est s’exposer au manque d’eau. Cette contrainte géographique explique la concentration de la population et la logique linéaire des implantations humaines. (Si ce lien n’existe pas, utilise : vie quotidienne.)

Haute et Basse-Égypte : deux visages complémentaires

La Haute-Égypte, au sud, est un couloir étroit dominé par la vallée encaissée ; la Basse-Égypte, au nord, est un monde de canaux et de lagunes. L’unification de ces deux entités, souvent symbolisée par la double couronne du pharaon, n’est pas qu’un emblème : elle rappelle que gouverner l’Égypte antique, c’est gérer des milieux naturels différents et coordonner l’eau, les hommes et les récoltes.

Climat, vents et navigation

Le climat chaud et sec réduit les pluies et met l’irrigation au premier plan. Les vents d’été, réguliers, permettent la remontée des bateaux, tandis que le courant facilite la descente. Cette « autoroute » fluviale fait du Nil un axe logistique incomparable pour le transport des pierres, des céréales et des troupes, de l’Ancien au Nouvel Empire.

Milieu naturel et pouvoir

Maîtriser l’eau, c’est maîtriser le pays. Les rois-dieux se présentent comme garants de la crue juste et de l’ordre cosmique. Dans les textes, le pharaon assure la Maât, équilibre du monde. Concrètement, cela signifie surveiller niveaux d’eau, digues et canaux, ce que mesurent des dispositifs comme le nilomètre, et organiser travaux et corvées à l’échelle du royaume.

Du milieu au quotidien

La vie matérielle reflète ces contraintes : maisons en brique crue faciles à reconstruire après les hautes eaux, champs proches des canaux, embarcations en papyrus ou en bois selon les usages. Les fêtes religieuses suivent souvent les saisons du fleuve, et l’alimentation dépend de la récolte des céréales, complétée par légumes irrigués et poissons du fleuve. Pour des portraits concrets, vois vie quotidienne.

Transition vers l’agriculture

Comprendre le milieu, c’est préparer l’étude du calendrier agricole, des aménagements hydrauliques et de la fiscalité en nature. Dans la partie suivante, nous verrons comment la crue structure le travail des champs, puis comment l’ingénierie des canaux et bassins soutient cette économie dans les aménagements.

Une infographie expliquant comment la géographie du Nil et son cycle de crues ont façonné la civilisation égyptienne, entre « Terre noire » fertile et désert environnant. Légende : Carte du Nil et de la géographie égyptienne, montrant la crue, le limon fertile et la distinction entre Haute et Basse-Égypte. 📸 Source : reviserhistoire.fr

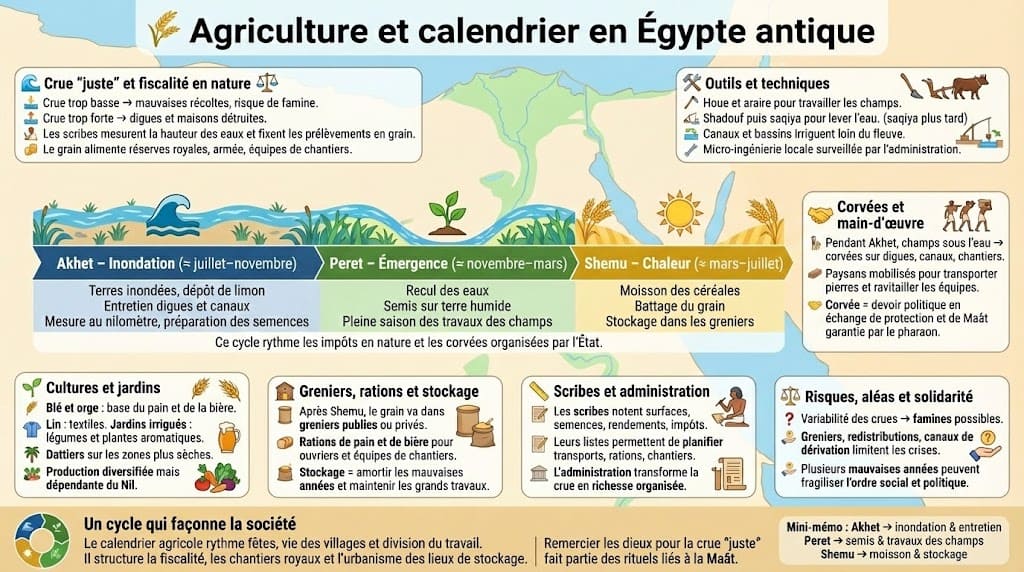

🌾 Agriculture et calendrier

En Égypte antique, la vie des paysans suit trois grandes saisons rythmées par le Nil. Ce calendrier agricole organise les travaux, les impôts en nature et même une partie des fêtes religieuses. Comprendre ce cycle, c’est saisir la logique économique du royaume et le rôle du pouvoir.

🕰️ Les trois saisons : Akhet, Peret, Shemu

Akhet (inondation, environ juillet–novembre) : la crue recouvre les terres et dépose le limon. On entretient digues et canaux, on mesure la hauteur au nilomètre et l’on prépare les semences. Peret (émergence, env. novembre–mars) : l’eau se retire, on sème sur la terre humide ; c’est la pleine saison des travaux des champs. Shemu (chaleur, env. mars–juillet) : on récolte, on bat le grain et on le stocke dans les greniers. Ce cycle structure la fiscalité en nature et les corvées encadrées par l’État.

🌊 Crue « juste » et fiscalité en nature

Une crue trop basse annonce de maigres récoltes ; une crue trop haute détruit les infrastructures. Les scribes relèvent la hauteur des eaux, puis estiment les rendements et calculent les prélèvements. Le prélèvement en grain nourrit les réserves royales, l’armée et les équipes affectées aux chantiers. Pour la mécanique précise des crues et des travaux, vois Le Nil et l’agriculture.

🛠️ Outils et techniques

Les paysans utilisent la houe, l’araire (un soc tiré par des bœufs), et des dispositifs de levage de l’eau comme le shadouf (levier à contrepoids) puis, plus tard, la saqiya (noria). Les canaux et bassins permettent d’amener l’eau loin du lit du fleuve. L’Égypte antique excelle dans cette micro-ingénierie locale, entretenue collectivement et supervisée par l’administration.

🌱 Céréales, lin, jardins et dattiers

Le blé (amidonnier) et l’orge dominent, base du pain et de la bière. Le lin fournit des textiles prisés ; les jardins irrigués donnent légumes, oignons, laitues, concombres, et plantes aromatiques. Sur les bordures plus sèches, les dattiers complètent l’alimentation. Ces productions différenciées assurent une certaine résilience, mais la dépendance au Nil demeure cruciale.

🏚️ Greniers, rations et stockage

Après la moisson de Shemu, le grain est versé dans des greniers publics ou privés. On distribue des rations (pain, bière) aux ouvriers et aux équipes affectées aux travaux. Le stockage limite les effets des mauvaises années et assure la continuité des chantiers royaux, y compris les chantiers funéraires.

📏 Mesurer, compter, écrire : le rôle des scribes

Le scribe enregistre surfaces, semences, rendements et impôts. Ses listes, en écritures égyptiennes, permettent au pouvoir de planifier transports, rations et chantiers. Sans ces calculs, pas d’anticipation possible : l’administration transforme la crue en richesse organisée.

🤝 Corvées, main-d’œuvre et encadrement

Quand les champs sont sous l’eau (Akhet), une partie des paysans est mobilisée pour entretenir canaux et digues, transporter pierres ou ravitailler les équipes. Ce système de corvée n’est pas du travail esclave au sens moderne : il s’inscrit dans l’échange politique où le pharaon garantit la Maât (ordre) et la sécurité, tandis que les sujets contribuent aux grands travaux.

⚖️ Risques, aléas et solidarité

La variabilité des crues expose la vallée aux famines. Les greniers, les redistributions, l’ouverture de canaux de dérivation et la circulation fluviale atténuent ces crises. Cependant, en cas de multiples mauvaises années, l’ordre social vacille : l’histoire montre que la stabilité politique de l’Égypte antique dépend étroitement de la maîtrise de l’eau.

🔁 Un cycle qui façonne la société

Le calendrier agricole influence les fêtes, le rythme des villages et la division du travail. Il conditionne la fiscalité, l’urbanisme des lieux de stockage, et jusqu’aux croyances : remercier les dieux pour la crue « juste » fait partie des rituels, à relier à la religion et à la Maât. Pour les gestes du quotidien (pain, bière, pêche, artisanat), vois vie quotidienne.

🧭 Pour réviser efficacement

Associe Akhet → inondation et entretien, Peret → semis et travaux des champs, Shemu → moisson et stockage. Relie ces saisons aux rôles : scribe (comptes), chef de canal (entretien), administrateur (impôts), pharaon (garant de l’équilibre). Tu peux ensuite comparer avec d’autres périodes pour repérer continuités et évolutions.

Comprendre le rythme de vie des paysans égyptiens grâce à cette infographie sur les trois saisons agricoles dictées par les crues du fleuve Nil. Légende : Calendrier agricole égyptien structuré autour des saisons Akhet, Peret et Shemu et des travaux des paysans. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Ensuite, voyons les aménagements hydrauliques qui rendent ce système durable et pilotable à l’échelle du royaume.

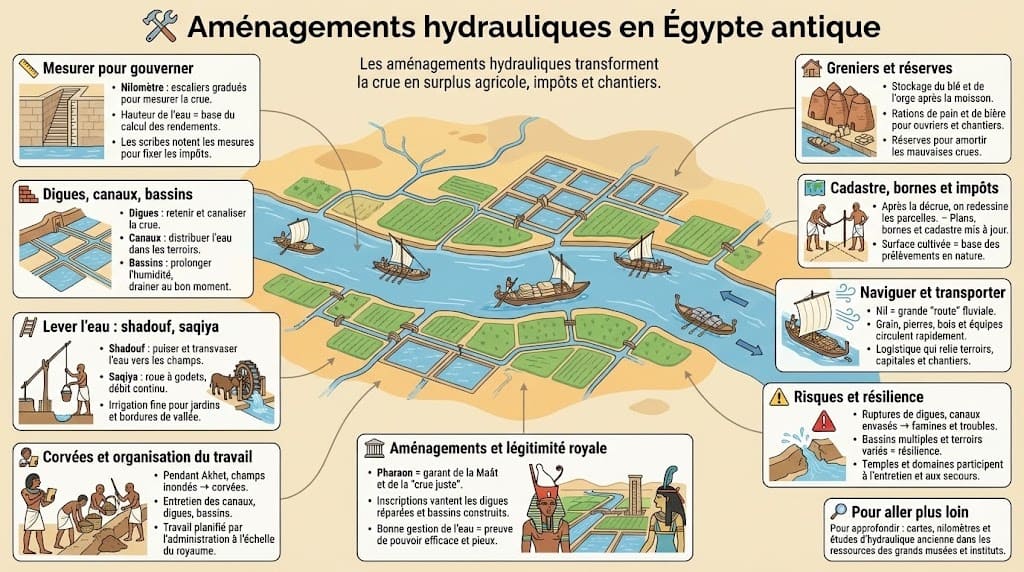

🛠️ Aménagements hydrauliques

Dans l’Égypte antique, maîtriser l’eau, c’est maîtriser la richesse et la stabilité. Les aménagements hydrauliques transforment la crue en surplus agricole, puis en impôts, rations et chantiers. Ils s’appuient sur une logistique fine, des mesures régulières et une administration capable de mobiliser des milliers de bras.

📏 Mesurer pour gouverner : nilomètre et topographie

D’abord, on mesure la hauteur des eaux. Le nilomètre (escaliers gradués, puits reliés au fleuve) indique la crue « juste ». Ces relevés servent à estimer rendements et impôts. Les scribes consignent ces données et les comparent aux productions locales. Pour le rôle de la crue dans l’économie, vois Le Nil et l’agriculture.

🧱 Digues, canaux et bassins d’inondation

Ensuite, on canalise l’eau. Des digues retiennent la crue, des canaux distribuent l’eau jusque dans les terroirs, et des bassins d’inondation (réservoirs temporaires) prolongent l’humidité des sols. Cette « irrigation par bassin » permet de semer sur une terre gorgée d’eau, puis de drainer au bon moment. Le maillage s’adapte aux micro-reliefs et se répare chaque année.

🪜 Lever l’eau : shadouf, puis saqiya

Quand la crue se retire, on lève l’eau vers les champs. Le shadouf (levier à contrepoids) sert à puiser et transvaser rapidement. Plus tard, la saqiya (noria entraînée par un animal) assure un débit continu. Ces dispositifs complètent les canaux et assurent une irrigation de précision, indispensable aux jardins irrigués et aux cultures de bordure. Pour les gestes quotidiens liés à ces techniques, vois Vie quotidienne.

🧑🏫 Organisation du travail : corvées et encadrement

Pendant Akhet (inondation), les champs sont sous l’eau ; on mobilise donc la population pour curer canaux, rehausser digues et entretenir bassins. Ces corvées, encadrées par des contremaîtres et des scribes, sont planifiées à l’échelle locale et régionale. L’administration coordonne bateaux, rations (pain, bière) et outils, comme expliqué dans Les pharaons.

🏚️ Stocker et sécuriser : greniers et réserves

Les greniers alignés près des quais ou dans les villes stockent l’orge et le blé, base des rations. Le réseau de dépôts limite l’impact des mauvaises crues et alimente les équipes affectées aux chantiers funéraires. Ainsi, l’aménagement hydraulique soutient directement l’architecture et l’idéologie royale.

🗺️ Cadastre, bornes et fiscalité

Après la décrue, les arpenteurs redessinent les limites parcellaires. On dresse des plans, on pose des bornes et l’on met à jour le cadastre. Les scribes calculent les surfaces cultivées et les prélèvements. Ce lien précis entre mesure, écrit et impôt est central : il convertit la crue en recettes. Pour l’univers de l’écrit, vois Hiéroglyphes et scribes.

🌬️ Naviguer et transporter : la « route » fluviale

Le Nil sert d’axe logistique. Le courant porte vers le nord ; les vents dominants permettent de remonter à la voile. Les barges transportent grain, pierre, bois et équipes. Cette logistique relie terroirs, capitales et chantiers, et explique l’unité politique durable de l’Égypte antique.

⚠️ Risques et résilience

Les ruptures de digues, l’envasement des canaux ou plusieurs crues faibles de suite provoquent famines et troubles. Cependant, la redondance des bassins, la diversité des terroirs et la coordination par l’administration renforcent la résilience. Les temples, via leurs domaines, participent aussi à l’entretien et aux secours, ce qui renforce leur rôle social et religieux (à relier à Religion et panthéon).

🏛️ Aménagements et légitimité royale

Le souverain se présente comme garant de la Maât, l’ordre du monde : une crue « juste », des récoltes abondantes et des canaux entretenus prouvent sa bonne gouvernance. Les inscriptions célèbrent les réparations de digues ou l’ouverture de nouveaux bassins, preuve concrète d’un pouvoir efficace et pieux.

🔎 Pour aller plus loin

Consulte, par exemple, des dossiers muséaux clairs : Louvre, British Museum, ou des synthèses de l’IFAO qui publient des études sur les nilomètres et l’hydraulique ancienne.

👉 Maintenant que l’outillage et l’organisation de l’eau sont en place, passons aux villes et à la société, où se voient les effets concrets de ces aménagements.

Un schéma détaillé sur l’ingénierie hydraulique égyptienne, montrant comment les hommes ont maîtrisé l’eau du Nil grâce aux canaux, digues et outils comme le chadouf et la saqiya. Légende : Vue d’ensemble des techniques d’irrigation égyptiennes : chadouf, nilomètre, digues et canaux pour maîtriser le Nil. 📸 Source : reviserhistoire.fr

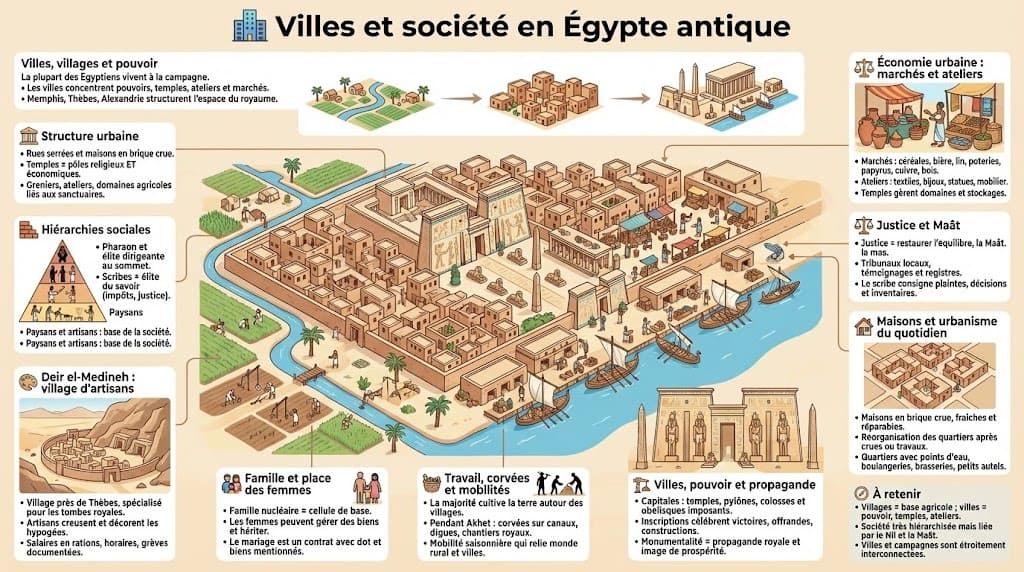

🏙️ Villes et société

Dans l’Égypte antique, la majorité vit à la campagne, mais les villes concentrent pouvoirs, temples et ateliers. Memphis, Thèbes ou, plus tard, Alexandrie structurent l’espace. Les villages s’alignent le long des canaux, au plus près des champs ; les centres urbains abritent administrations, marchés et sanctuaires.

Structure urbaine : rues, quartiers et temples

Les villes s’organisent en rues étroites, maisons en brique crue et grands ensembles religieux. Les temples sont des pôles économiques : greniers, ateliers, domaines agricoles. Ils emploient scribes, prêtres, artisans et portefaix. Pour relier ces fonctions à la croyance et à la Maât, vois Religion et panthéon.

Hiérarchies sociales

Au sommet, le pharaon et ses proches. Viennent ensuite vizir, hauts fonctionnaires, nomarques, prêtres, puis scribes, artisans et paysans. Les scribes forment une élite du savoir, indispensable à l’impôt et à la justice, comme on le voit dans Hiéroglyphes et scribes.

Deir el-Medineh : un village d’artisans spécialisés

Près de Thèbes, Deir el-Medineh regroupe des équipes chargées de creuser et décorer les tombes royales. On y observe salaires en rations, horaires, pauses, grèves documentées, et une forte culture de métier. Le lien avec l’architecture funéraire est direct ; poursuis avec Pyramides et momification.

Famille, statut et place des femmes

La famille nucléaire domine. Les femmes peuvent gérer des biens, hériter et entreprendre certains métiers. Le mariage est un contrat ; des documents recensent dot, biens communs et engagements. Pour le cadre matériel de la vie domestique (maison, alimentation, vêtements), vois Vie quotidienne.

Travail, corvées et mobilités

La plupart cultivent la terre. Pendant Akhet, une partie est mobilisée pour entretenir canaux et digues. D’autres rejoignent des chantiers royaux ou religieux. Cette mobilité saisonnière alimente les villes en main-d’œuvre et rattache étroitement monde rural et institutions. Compare avec Le Nil et l’agriculture.

Économie urbaine : marchés et ateliers

Les marchés échangent céréales, bière, lin, poteries, papyrus, cuivre, bois importé. Les ateliers produisent textiles, bijoux, statues, mobilier. Les temples gèrent des domaines et participent au stockage. Cette économie dépend du fleuve pour transporter matières et denrées.

Justice et Maât

La justice vise à rétablir l’équilibre. Les tribunaux locaux s’appuient sur des témoignages et des registres. Le scribe consigne plaintes, décisions et inventaires. La Maât, principe d’ordre et de vérité, sert d’idéal moral et politique. Pour les supports d’écriture et la procédure écrite, revois Hiéroglyphes et scribes.

Maisons et urbanisme du quotidien

Les maisons sont fraîches, ventilées, bâties en brique crue. Elles s’adaptent aux crues et se réparent facilement. Les quartiers se réorganisent après incidents hydrauliques ; l’espace public est ponctué de points d’eau, boulangeries, brasseries et petits autels.

Villes, pouvoir et propagande

Capitale et grandes villes affichent le pouvoir par leurs temples, pylônes, colosses et obélisques. Les inscriptions célèbrent victoires, offrandes et constructions. Cette monumentalité soutient la légitimité royale et exprime la prospérité urbaine.

Plongez dans la structure sociale et urbaine de l’Égypte antique : une société très hiérarchisée organisée autour du Pharaon, des temples et des villes actives. Légende : Représentation d’une ville égyptienne et de la pyramide sociale, du Pharaon aux paysans et artisans. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Maintenant que le décor social est posé, passons à la figure centrale : le pharaon, son image et ses pouvoirs concrets.

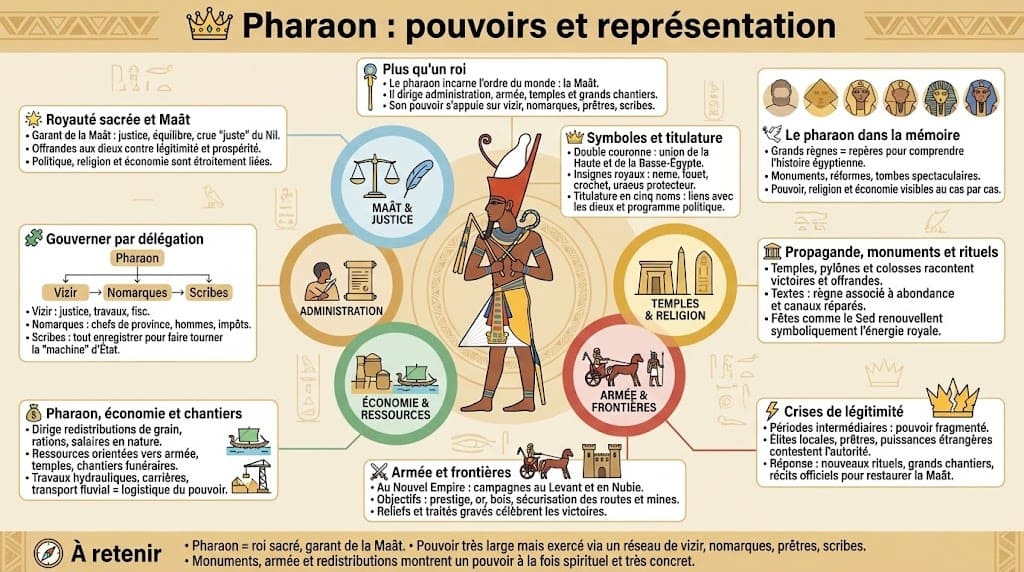

👑 Pharaon : pouvoirs et représentation

Au cœur de l’Égypte antique, le pharaon n’est pas seulement un roi : il incarne l’ordre du monde, la Maât. Son autorité s’exerce sur l’administration, l’armée, les temples et les grands chantiers. Pourtant, ce pouvoir très large s’appuie sur des relais : vizir, nomarques, prêtres et scribes.

Royauté sacrée et Maât

Le pharaon garantit la Maât : justice, équilibre, crue « juste » du Nil. Il offre aux dieux et reçoit en retour la légitimité d’ordonner et de redistribuer. Cette fonction relie politique, religion et économie. Pour les cultes et le rôle des prêtres, vois Religion et panthéon.

Symboles, couronnes et titulature

La double couronne (Haute + Basse-Égypte), le neme, le fouet et le crochet, ou encore l’uraeus (cobra) expriment l’unification du pays et la protection divine. La titulature royale (cinq noms) associe le souverain à des dieux et programmes politiques. Ces signes sont répétés sur statues, reliefs et stèles pour diffuser un message clair.

Gouverner par délégation

Le vizir coordonne justice, travaux et fisc. Les nomarques (chefs de province) encadrent levées d’hommes et impôts. Les scribes enregistrent tout : surfaces, rendements, rations, sentences. Sans cette chaîne, pas de régularité dans l’impôt ni de chantiers monumentaux. Pour le fonctionnement de l’écrit, vois Hiéroglyphes et scribes.

Propagande, monuments et rituels

Les temples, pylônes et colosses racontent victoires et offrandes. Les textes lient le règne à l’abondance et aux réparations de canaux. Des fêtes comme le Sed renouvellent symboliquement l’énergie royale. Cette communication vise à convaincre dieux et hommes qu’un souverain efficace maintient l’ordre.

Pharaon, économie et chantiers

Garant des redistributions, le pharaon oriente ressources vers l’armée, les temples et les grands programmes funéraires. Les travaux hydrauliques, les carrières et le transport sur le Nil exigent une logistique fine, déjà vue avec l’hydraulique et l’agriculture.

Armée et frontières

Au Nouvel Empire, l’expansion au Levant et en Nubie consolide prestige et approvisionnements (or, bois). Les reliefs célèbrent campagnes et traités. Mais l’objectif reste l’équilibre interne : protéger routes, mines, ports fluviaux et frontières. (Voir la partie Armée et frontières.)

Crises de légitimité et adaptations

Lors des périodes intermédiaires, la légitimité se fragmente : pouvoirs locaux, prêtres ou étrangers contestent l’autorité. Les souverains réactivent alors rituels, alliances religieuses et programmes de construction pour reconstituer l’unité. La titulature s’adapte, les récits officiels réinterprètent les événements pour restaurer la Maât.

Le pharaon dans la mémoire

Des figures comme Djoser, Khéops, Hatshepsout, Akhenaton, Toutankhamon, Ramsès II marquent l’imaginaire. Leurs monuments et réformes offrent autant d’études de cas pour comprendre comment pouvoir, religion et économie s’articulent en Égypte antique. Pour un panorama ciblé, consulte l’article dédié Les pharaons.

Schéma des pouvoirs du Pharaon et de ses symboles royaux, en lien avec le concept de Maât. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec l’administration et les impôts, la « machine » qui transforme la crue en ressources stables.

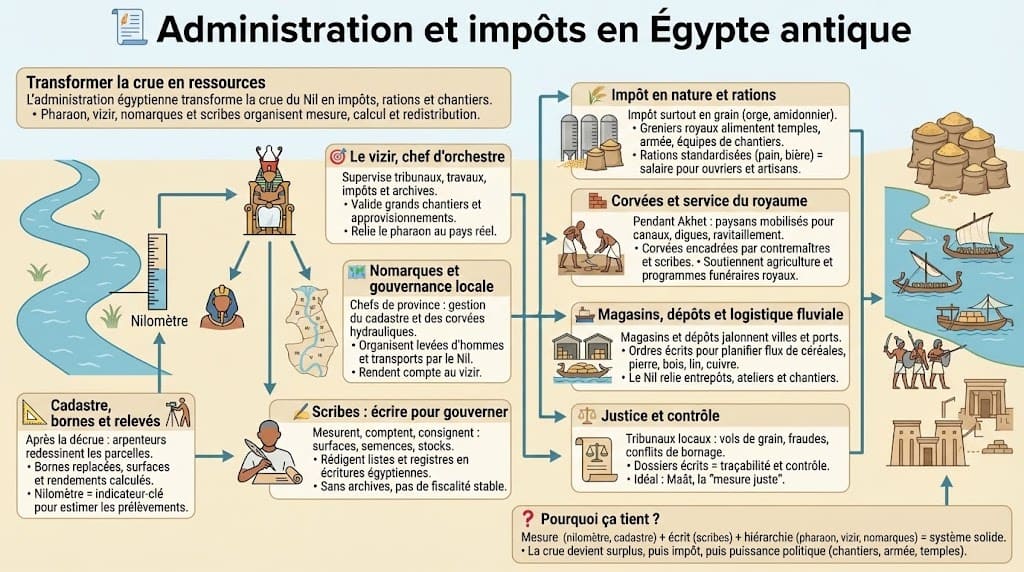

🧾 Administration et impôts

En Égypte antique, l’État transforme la crue du Nil en ressources grâce à une administration hiérarchisée. Le pharaon délègue au vizir, aux nomarques et aux scribes l’enregistrement, la planification et la redistribution qui font tourner l’économie et les chantiers.

Le vizir, chef d’orchestre

Le vizir supervise tribunaux, travaux, impôts et archives. Il arbitre entre provinces, valide les grands chantiers et veille à l’approvisionnement. Sa position relie le pharaon au pays réel.

Nomarques et gouvernance locale

Les nomarques (chefs de nome) gèrent cadastre, levées d’hommes et corvées hydrauliques. Ils coordonnent les transports par le Nil et rendent compte au vizir. Cette maille locale explique l’efficacité des aménagements hydrauliques.

Scribes : écrire pour gouverner

Les scribes mesurent, comptent et consignent : surfaces, semences, rations, stocks, peines. Leurs listes en écritures égyptiennes garantissent la mémoire administrative : sans registres, pas de fiscalité stable.

Cadastre, bornes et relevés

Après la décrue, arpenteurs et géomètres redessinent les parcelles. On replace des bornes, on calcule surfaces et rendements. Le nilomètre fournit l’indicateur-clé qui oriente estimations et prélèvements.

Impôt en nature et rations

L’impôt se paie surtout en grain (orge, amidonnier). Les greniers royaux alimentent équipes, temples et armée. Les rations standardisées (pain, bière) servent de salaire pour ouvriers et artisans, comme à Deir el-Medineh.

Corvées et service du royaume

Pendant Akhet, une partie des paysans est mobilisée pour curer canaux, réparer digues ou ravitailler chantiers. Ce service, encadré, soutient directement l’agriculture et les programmes funéraires.

Magasins, dépôts et logistique fluviale

Les magasins jalonnent les villes et les ports. Le Nil relie entrepôts et ateliers. Avec des ordres écrits, on planifie flux de céréales, pierre, bois, lin et cuivre, moteur de l’économie.

Justice et contrôle

Les tribunaux locaux jugent vols de grain, fraudes et conflits de bornage. Les dossiers écrits assurent traçabilité et audits. L’idéal reste la Maât : vérité, équilibre, mesure juste.

Pourquoi ça tient ?

Parce que mesures, écrit et hiérarchie s’emboîtent. Le pharaon incarne l’ordre ; le vizir coordonne ; scribes et nomarques exécutent. Cette mécanique convertit la crue en surplus, puis en puissance politique.

Organigramme de l’administration égyptienne et des circuits de collecte des impôts en nature. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Avec ces moyens, l’État peut lever troupes et sécuriser ses frontières. Passons à l’armée et aux frontières.

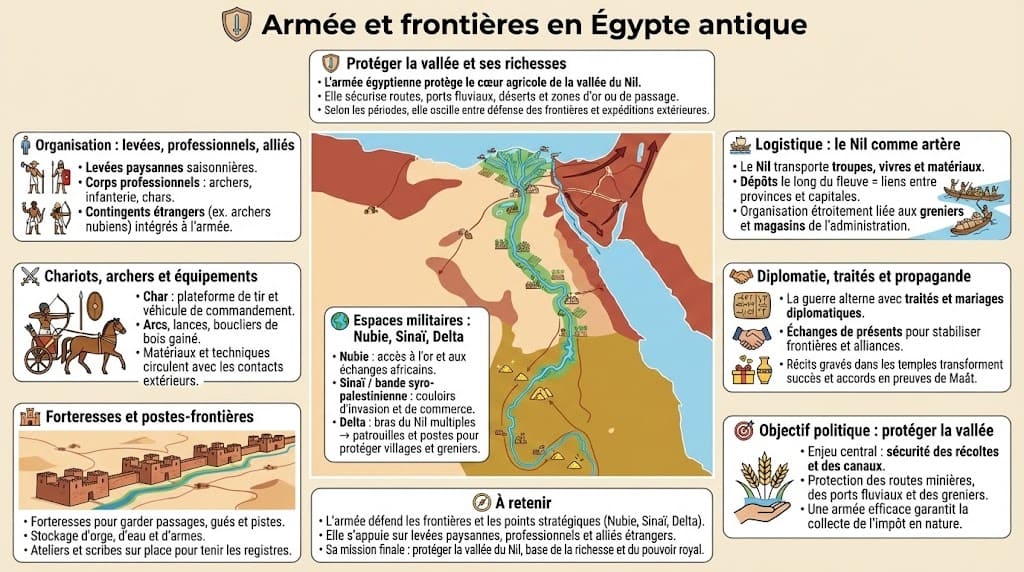

🛡️ Armée et frontières

Dans l’Égypte antique, l’armée protège le cœur agricole de la vallée et contrôle routes, ports fluviaux et déserts. Sa mission oscille entre défense (frontières, forteresses) et projection (expéditions en Nubie, au Sinaï, vers le Levant), selon les périodes et la force du pouvoir royal.

Espaces militaires : Nubie, Sinaï, Delta

Au sud, la Nubie ouvre l’accès à l’or et aux échanges africains ; au nord-est, le Sinaï et la bande syro-palestinienne sont des couloirs d’invasion et de commerce. Le Delta, morcelé par les bras du Nil, exige patrouilles et postes pour sécuriser villages et greniers.

Organisation : levées, professionnels et alliés

L’armée combine levées paysannes saisonnières et corps professionnels (archers, chars, infanterie). Des contingents étrangers (par ex. archers nubien·nes) complètent les effectifs. Les officiers sont souvent issus de l’entourage royal ; les pharaons promeuvent leurs fidèles par dons de terres et dinsignes.

Chariots, archers et équipements

Le char, efficace sur terrains ouverts, sert à la fois de plateforme de tir et de véhicule de commandement. L’arc, les lances et des boucliers de bois gainé sont courants. L’équipement reflète les échanges : matériaux et techniques circulent avec les contacts extérieurs.

Forteresses et postes-frontières

Des chaînes de forteresses gardent passages et gués (vallée, cataractes, pistes du désert). Ces sites stockent l’orge, l’eau et les armes ; ils abritent ateliers et scribes chargés des registres, à relier à Hiéroglyphes et scribes.

Logistique : le Nil comme artère

Le Nil transporte troupes, vivres et matériaux. Les dépôts le long du fleuve relient provinces et capitales ; l’organisation dépend des greniers et magasins décrits dans Administration et impôts et soutient l’économie.

Diplomatie, traités et propagande

La guerre alterne avec la négociation : traités, mariages diplomatiques et échanges de présents stabilisent les frontières. Les récits royaux, gravés dans les temples, transforment succès et alliances en preuves de Maât, à relier à Religion et panthéon.

Objectif politique : protéger la vallée

Au-delà du prestige, l’enjeu reste la sécurité des récoltes, des canaux et des routes minières. Une armée efficace garantit la collecte de l’impôt en nature et l’acheminement vers les greniers, bouclant le cycle entre agriculture, aménagements et pouvoir royal.

Une visualisation des enjeux militaires de l’Égypte antique : la protection des frontières, les expéditions en Nubie et au Levant, et l’organisation des troupes de Pharaon. Légende : Carte des frontières de l’Égypte antique et de l’organisation de son armée pour défendre le royaume. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Passons maintenant à l’économie, l’artisanat et le commerce, pour voir comment la richesse circule et se transforme en biens, salaires et monuments.

💱 Économie, artisanat et commerce

L’Égypte antique transforme la crue du Nil en surplus, puis en échanges, salaires en nature et chantiers. L’économie repose sur l’agriculture céréalière, mais s’appuie aussi sur des ateliers performants, des circuits fluviaux efficaces et des contacts extérieurs qui apportent bois, cuivre, étain ou encens.

Surplus agricoles et métiers

Le grain issu du Nil et de l’agriculture nourrit la population et finance l’État. Autour de ce pilier, des métiers se structurent : boulangers, brasseurs, tisserands du lin, potiers, charpentiers, orfèvres. Les ateliers produisent outils, vêtements, céramiques, statues et mobilier, consommés localement ou destinés aux temples et aux élites.

Monnaie, troc et rations

Avant l’époque tardive, les transactions se règlent surtout en rations (pain, bière) et en équivalences de valeur (cuivre, argent, grain). Les ouvriers des chantiers reçoivent des quotas mensuels. Ce système s’appuie sur les registres des scribes, garants de la traçabilité.

Ateliers et commandes publiques

Les grands chantiers — temples, tombes et programmes funéraires — tirent l’artisanat vers le haut. L’État et les temples passent commande, fournissent matières premières et rations, et exigent des normes. À Deir el-Medineh, l’organisation du travail montre horaires, équipes, contrôles et même des grèves documentées.

Commerce intérieur : la « route » du Nil

Le Nil est l’axe majeur : barges et bateaux transportent grain, pierre, lin, papyrus, cuivre. Les villes-portes alignent magasins et quais, connectés aux canaux. La circulation régulière relie campagnes, capitales et chantiers ; elle explique la vitalité des marchés et la stabilité de l’impôt en nature.

Contacts extérieurs et matières rares

Vers le Levant : bois de cèdre, étain, objets de luxe ; vers la Nubie : or, pierre, bétail ; vers le Sinaï : cuivre, turquoise ; vers le désert oriental : carrières et routes minières. Ces apports soutiennent l’art, l’armement et l’architecture, à relier à l’armée et aux frontières qui sécurisent pistes et ports.

Temples, domaines et entrepôts

Les temples ne sont pas que des lieux de culte : ils gèrent domaines, ateliers, greniers et main-d’œuvre. Ils redistribuent rations et encadrent des fêtes qui dynamisent l’économie locale. Ce rôle économique renforce leur poids religieux et politique, à connecter avec Religion et panthéon.

Carrières, mines et logistique

Les carrières (calcaire, grès, granite) et les mines (cuivre, or) mobilisent équipes, outils, eau et vivres. La logistique fluviale ramène blocs et lingots vers les ateliers. Les inscriptions commémorent ces expéditions ; elles témoignent d’une coordination entre administration et armée.

Contrats, reçus et contrôles

Les papyrus enregistrent contrats, reçus de grain, inventaires d’atelier. Les scribes vérifient stocks et livraisons ; les tribunaux sanctionnent vols et fraudes. Cette culture de l’écrit garantit la fiabilité des échanges et protège les commanditaires.

Crises, résilience et innovations

Plusieurs crues faibles d’affilée provoquent pénuries, hausse des prix et tensions. La diversification (jardins irrigués, lin, pêche), les réserves et la réparation rapide des digues limitent l’ampleur des crises. Sur le temps long, l’amélioration des aménagements hydrauliques accroît la sécurité alimentaire.

Pour réviser efficacement

Retiens la chaîne : crue → surplus → impôt en nature → ateliers/temples/armée → monuments et services. Relie chaque maillon aux acteurs (paysan, scribe, artisan, prêtre, pharaon) et aux lieux (granaries, quais, temples, carrières). Puis reviens à la vie quotidienne pour voir les effets concrets des échanges.

Comprendre les fondements de la richesse égyptienne, basée sur une économie de redistribution, un artisanat d’État développé et un commerce actif via le Nil. Légende : Schéma du circuit économique égyptien reliant surplus agricoles, artisanat d’État et commerce par le Nil. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Place maintenant à la dimension spirituelle : religion, dieux et temples, cœur symbolique qui justifie l’ordre du monde et l’économie de la Maât.

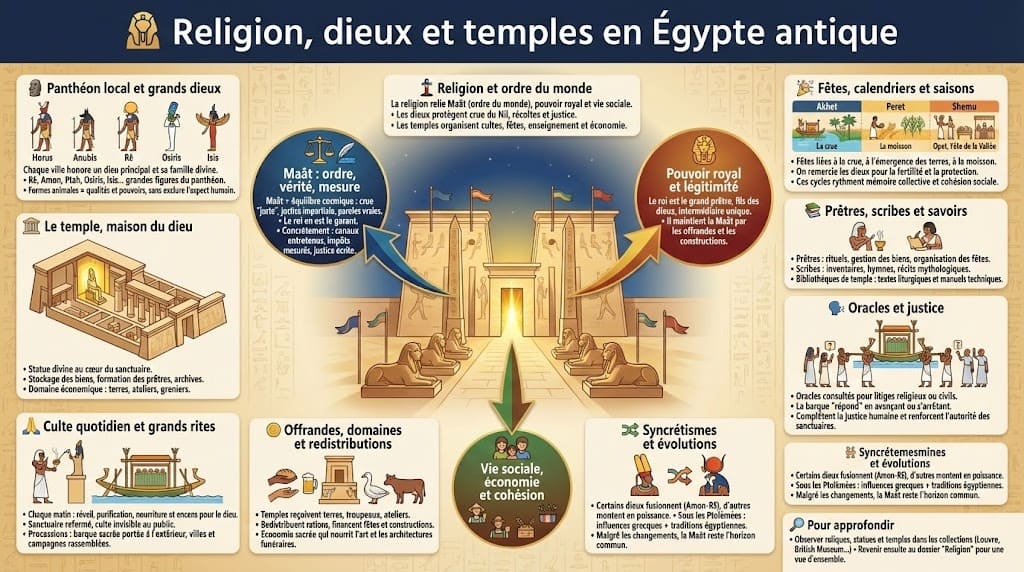

🛕 Religion, dieux et temples

Au cœur de l’Égypte antique, la religion relie l’ordre du monde (Maât), le pouvoir royal et la vie sociale. Les dieux protègent la crue du Nil, les récoltes et la justice. Les temples organisent cultes, fêtes, enseignement et économie, en lien avec l’autorité du pharaon.

⚖️ Maât : ordre, vérité, mesure

La Maât désigne l’équilibre cosmique : crue « juste », justice impartiale, paroles véridiques. Le roi en est le garant. Concrètement, cela signifie des canaux entretenus, des impôts mesurés et une justice écrite, à relier à l’administration et au Nil.

🗿 Panthéon local et grands dieux

Chaque ville honore un dieu principal et sa famille divine. Rê domine le ciel, Amon triomphe à Thèbes, Ptah protège Memphis, Osiris règne sur l’au-delà, Isis aide les vivants. Les formes animales expriment qualités et pouvoirs, sans exclure l’aspect humain.

🏛️ Le temple, maison du dieu

Le temple abrite la statue divine dans le sanctuaire. On y stocke des biens, on forme des prêtres, on tient des archives et l’on gère des domaines. C’est un pôle économique, culturel et religieux, en lien constant avec l’économie et la vie quotidienne.

🙏 Culte quotidien et grands rites

Chaque matin, prêtres et desservants « réveillent » le dieu, purifient la statue, offrent pain, bière, viandes et encens. Ils referment ensuite le sanctuaire. Les grandes processions sortent la barque sacrée ; elles unissent villes et campagnes et renforcent la légitimité du pouvoir.

🎉 Fêtes, calendriers et saisons

Les fêtes suivent souvent le calendrier agricole. On remercie les dieux pour la crue, l’émergence des terres et la moisson. Ces cycles rythment la mémoire collective et fédèrent ateliers, paysans et élites.

📚 Prêtres, scribes et savoirs

Les prêtres assurent rituels et gestion ; les scribes tiennent inventaires, hymnes et récits mythologiques en écritures égyptiennes. Les bibliothèques de temple conservent textes liturgiques, listes et manuels techniques.

🗣️ Oracles et justice

Des oracles tranchent litiges religieux ou civils : la barque du dieu « consent » en avançant. Ces pratiques complètent la justice humaine et renforcent l’autorité des sanctuaires, à rapprocher de la société urbaine.

🪙 Offrandes, domaines et redistributions

Les temples reçoivent terres, troupeaux et ateliers. Ils redistribuent rations et financent fêtes et constructions. Cette économie sacrée nourrit l’art et les architectures funéraires, et soutient la stabilité du royaume.

🔀 Syncrétismes et évolutions

Selon les époques, des dieux fusionnent (Amon-Rê), d’autres s’imposent. Sous les Ptolémées, influences grecques et traditions égyptiennes coexistent. Malgré ces évolutions, la Maât demeure l’horizon commun.

🔎 Pour approfondir

Pour une première exploration des collections, vois le Louvre ou le British Museum. Tu peux ensuite relire les liens vers notre dossier Religion pour une vue d’ensemble.

Une plongée au cœur de la spiritualité égyptienne : le rôle des temples, les prêtres, et les principales divinités qui assuraient l’équilibre du monde. Légende : Vue d’ensemble de la religion égyptienne, de ses dieux, de ses temples et de ses principaux rituels. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec les mythes, la Maât et l’au-delà pour comprendre le sens des rites, puis avec l’architecture funéraire.

🌌 Mythes, Maât et l’au-delà

Pour comprendre l’Égypte antique, il faut saisir comment les mythes relient ordre du monde (Maât), royauté et destin des humains après la mort. Ces récits ne sont pas de simples histoires : ils justifient les rituels, les temples et l’architecture funéraire, en lien avec la religion et les pratiques funéraires.

Cosmogonies : plusieurs « naissances » du monde

À Héliopolis, l’univers naît du Noun (océan primordial). Le dieu Atoum-Rê engendre l’Ennéade (Shou, Tefnout, Geb, Nout, puis Osiris, Isis, Seth, Nephtys). À Méphis, c’est Ptah qui crée par le cœur et la parole. À Hermopolis, une Ogdoad de forces primordiales prépare l’émergence de la butte originelle. Ces versions coexistent ; elles expliquent l’implantation de temples et la prééminence locale de certains dieux.

Maât et Isfet : l’équilibre contre le chaos

La Maât symbolise vérité, justice et mesure. Son contraire, l’Isfet, désigne le désordre. Chaque jour, les rites « refont » l’ordre du monde : le roi offre la Maât aux dieux, les prêtres assurent les cérémonies, et la société applique des règles justes. Concrètement, entretenir canaux et rendre des jugements équitables participent de cet équilibre, comme on l’a vu avec l’administration.

Osiris, Isis, Horus et Seth : un mythe central

Le meurtre d’Osiris par Seth, puis la quête d’Isis et l’avènement d’Horus, expliquent la royauté légitime et la promesse de résurrection. Osiris devient souverain des morts ; Horus incarne le pharaon vivant qui rétablit la Maât. Ce récit structure la momification, la protection du corps et les rituels de passage vers l’au-delà.

Le voyage solaire de Rê

Chaque jour, Rê parcourt le ciel ; chaque nuit, il descend dans le monde souterrain, affrontant des forces hostiles. Les livres funéraires (comme l’Amduat) décrivent ces douze heures nocturnes. Rejoindre le soleil dans sa barque, c’est triompher du chaos et renaître. Ainsi, les tombes royales du Nouvel Empire peignent ce voyage pour assurer la régénération du défunt.

Ka, Ba, Akh : les « composantes » de la personne

Le ka (force vitale) reçoit les offrandes, le ba (mobilité, souvent figuré comme un oiseau à tête humaine) circule, et l’akh désigne l’être transfiguré après la justification. Cette pluralité explique l’importance d’un corps intact, d’un nom protégé et d’offrandes régulières, thèmes intimement liés à la tombe et aux inscriptions.

Le jugement : pesée du cœur et « confessions négatives »

Devant Osiris, Anubis pèse le cœur du défunt face à la plume de Maât. Thot enregistre le verdict. Les « confessions négatives » affirment : « Je n’ai pas volé », « Je n’ai pas menti », etc. Si le cœur est plus léger, le défunt accède aux Champs d’Ialou (un au-delà agricole et heureux). Sinon, il est dévoré par la « Grande Dévoreuse ». Le scarabée-cœur, posé sur la momie, protège contre une mauvaise pesée.

Textes funéraires : du royal au « démocratisé »

Les Textes des pyramides décorent d’abord les chambres royales (Ancien Empire), puis deviennent Textes des sarcophages (Moyen Empire), élargissant l’accès aux élites. Le Livre des morts (Nouvel Empire) propose formules et vignettes pour guider le défunt. Cette « démocratisation » des moyens de salut reflète des évolutions sociales vues dans la société.

Rituels de passage et efficacité des paroles

Les paroles efficaces (formules inscrites et lues) activent la protection divine. Les prêtres effectuent des ouvertures de la bouche sur la momie pour rendre « la vie » aux sens. Les offrandes régulières dans la chapelle funéraire entretiennent le lien entre vivants et morts, ancrant la mémoire familiale et sociale.

Éthique quotidienne et « instructions »

Les instructions (textes sapientiaux) enseignent modestie, vérité et mesure : dire juste, peser ses paroles, respecter faibles et puissants. Cette morale concrète met en pratique la Maât dans la vie ordinaire, en cohérence avec la vie quotidienne et la justice évoquée dans l’administration.

Pourquoi ces mythes « tiennent »

Parce qu’ils articulent cosmos, politique et économie : la crue « juste » prouve la bienveillance des dieux, la bonne gouvernance du pharaon et la vigilance des prêtres. Ils légitiment les grands chantiers, les offrandes et les fêtes, et donnent sens aux risques (famines, troubles) en les lisant comme déséquilibres de la Maât.

Pour réviser efficacement

Associe Maât ↔ Isfet, Osiris ↔ jugement, Rê ↔ cycle jour/nuit, Ka/Ba/Akh ↔ survie de la personne. Relie ces notions aux supports : écritures, tombe, temple. Tu pourras ensuite basculer aisément vers l’architecture funéraire.

Illustration des grands mythes égyptiens, de Maât et du jugement de l’âme dans l’au-delà. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Justement, passons à l’architecture funéraire, pour voir comment ces croyances se traduisent en pierre, en textes et en images.

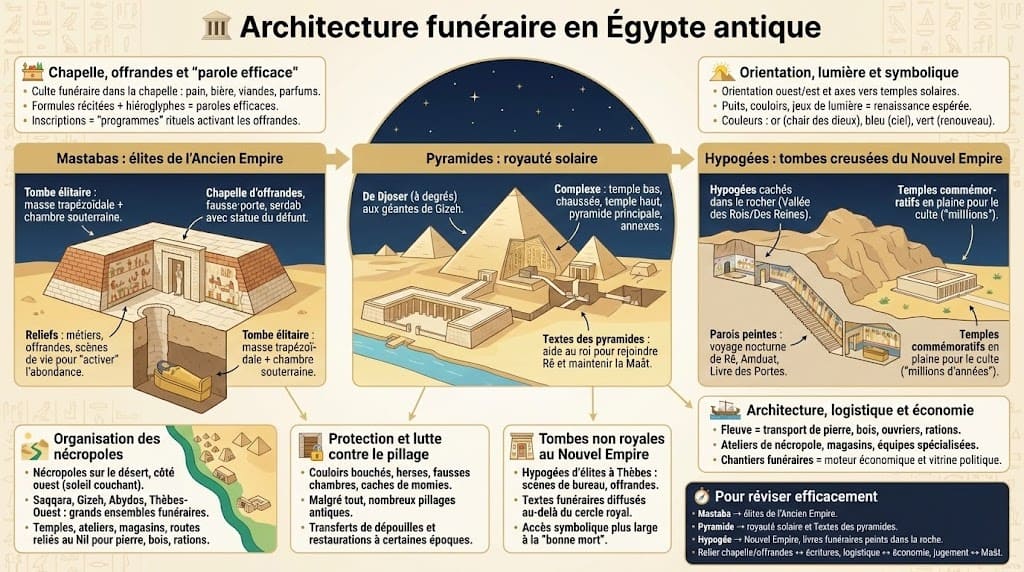

🏛️ Architecture funéraire

Les monuments funéraires de l’Égypte antique traduisent en pierre les croyances sur l’au-delà et la Maât. Leur évolution va du mastaba aux pyramides, puis aux hypogées creusés dans le rocher. Chaque choix architectural sert à protéger le corps, le nom et les offrandes, en lien direct avec la momification et les rituels funéraires.

Mastabas : la forme « classique » des élites

À l’Ancien Empire, les dignitaires se font enterrer sous des mastabas : massifs trapézoïdaux en brique ou en pierre, avec chapelle d’offrandes, fausse-porte et serdab abritant la statue du défunt. La chambre funéraire est souterraine, reliée par un puits. Les scènes gravées représentent métiers, offrandes et vie quotidienne, afin d’« activer » l’abondance pour l’éternité.

Pyramides : monumentalité et théologie solaire

De la pyramide à degrés de Djoser à Saqqara aux géantes de Gizeh, la pyramide royale relie le roi au soleil. Le complexe comprend temple bas, chaussée, temple haut, pyramide et pyramides annexes. Les Textes des pyramides gravés à l’intérieur aident le roi à rejoindre Rê ; revois les notions de mythes et Maât pour comprendre ce programme.

De la pyramide à l’hypogée

À partir du Nouvel Empire, les rois abandonnent les pyramides visibles pour des hypogées dissimulés (Vallée des Rois/Des Reines). Les parois peignent le voyage nocturne de Rê et les livres funéraires (Amduat, Portes). Les temples commémoratifs (millions d’années) restent en plaine pour le culte, reliant politique, économie et religion.

Chapelle, offrandes et « parole efficace »

Le culte funéraire se déroule dans la chapelle : on dépose pain, bière, viandes, parfums, et l’on récite des formules. Les inscriptions hiéroglyphiques agissent comme des « programmes » rituels. Pour le rôle de l’écrit et des scribes, vois Hiéroglyphes et scribes.

Organisation des nécropoles

Les nécropoles s’implantent sur le désert, à l’ouest du Nil (côté du soleil couchant). À Saqqara, Gizeh, Abydos ou Thèbes-Ouest, temples, ateliers, magasins et routes logistiques se coordonnent. Le fleuve livre pierre, bois et rations ; compare avec les aménagements hydrauliques et la logistique économique.

Protection et lutte contre le pillage

Couloirs bouchés, herses, fausses chambres et caches de momies cherchent à déjouer les voleurs. Malgré cela, de nombreux tombeaux sont pillés. Des restaurations ou des transferts de dépouilles ont lieu à la Basse Époque. La sécurité des tombes dépend d’une administration vigilante et d’une armée efficace (voir Armée et frontières).

Tombes non royales au Nouvel Empire

Les élites thébaines creusent des hypogées ornés de scènes de bureau, d’offrandes et de vie quotidienne. Les textes funéraires se diffusent, ouvrant l’accès symbolique à la « bonne mort » au-delà du cercle royal (voir aussi mythes et au-delà).

Orientation, lumière et symbolique

L’orientation ouest/est, les axes vers les temples solaires, l’usage de puits et de couloirs expriment la renaissance espérée. Les couleurs (or, bleu, vert) portent des sens : régénération, ciel, fertilité. Les programmes iconographiques orchestrent le passage vers l’éternité.

Pour réviser efficacement

Associe mastaba → élites de l’Ancien Empire ; pyramide → royauté solaire ; hypogée → Nouvel Empire et livres funéraires. Relie chapelle/offrandes ↔ écritures, logistique ↔ économie, et justification morale ↔ Maât et jugement.

L’évolution des demeures d’éternité : de la simple banquette (mastaba) aux pyramides géantes de Gizeh, jusqu’aux tombes cachées de la Vallée des Rois. Légende : Frise montrant l’évolution des tombes égyptiennes, des mastabas aux pyramides puis aux hypogées. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Après l’architecture, voyons les gestes concrets de la momification et l’équipement du tombeau.

🧴 Momification et tombeau

En Égypte antique, conserver le corps garantit la survie du ka et du ba. La momification, les amulettes et l’équipement du tombeau traduisent en gestes les croyances vues avec les mythes et la Maât, et complètent l’architecture funéraire.

🧂 Étape 1 — Déshydratation au natron

Après la toilette rituelle, le corps est déshydraté au natron (environ quarante jours). Cette étape empêche la putréfaction et prépare les tissus à la conservation longue. Les embaumeurs travaillent dans des ateliers proches des nécropoles, organisés comme de véritables chantiers.

🔪 Étape 2 — Éviscération et canopes

On retire les viscères, traités à part et déposés dans des vases canopes protégés par les Fils d’Horus. Le cœur, siège de la conscience, est généralement laissé en place pour la pesée du cœur. Le cerveau est extrait par voie nasale, puis le crâne est comblé de résines.

🧴 Étape 3 — Huiles, résines et onguents

Des huiles et résines parfument, assainissent et scellent. Ces substances renforcent l’étanchéité et la rigidité, tout en donnant une dimension sacrée au traitement du corps, en lien avec la religion.

🧻 Étape 4 — Bandages et amulettes

Des bandelettes de lin enveloppent le corps, couche après couche. On insère des amulettes : œil Oudjat, pilier Djed, nœud d’Isis, et surtout le scarabée-cœur. Chaque amulette a une fonction protectrice, souvent décrite dans les textes funéraires.

🪪 Étape 5 — Sarcophages, cartonnage et masque

La momie est placée dans un cartonnage peint, puis dans un ou plusieurs sarcophages. Le masque identifie le défunt et protège son visage. L’iconographie associe soleil, ciel et régénération, en cohérence avec le programme funéraire.

🧰 Équipement du tombeau

Le tombeau réunit offrandes, mobilier, vases, outils miniatures et ouchebtis (serviteurs funéraires) chargés d’accomplir les corvées à la place du défunt. Des scènes peintes reproduisent la vie quotidienne pour l’éternité.

🗣️ Rituel — « Ouverture de la bouche »

Avant la fermeture du tombeau, le prêtre effectue l’ouverture de la bouche avec des instruments sacrés. Ce rite « rend » souffle, parole, vue et ouïe, afin que le défunt puisse recevoir les offrandes et répondre au jugement d’Osiris.

📜 Textes et « paroles efficaces »

Des formules inscrites sur sarcophages, bandelettes et parois (Textes des sarcophages, Livre des morts) guident le défunt. Ces écrits hiéroglyphiques fonctionnent comme des programmes rituels ; revois Hiéroglyphes et scribes.

🛡️ Sécurité et dépôts de reliquats

Pour limiter les pillages, on aménage herses, fausses portes et caches. Des dépôts secondaires conservent bandages ou viscères. La protection du tombeau dépend aussi de l’armée et d’une administration vigilante.

💰 Coûts, ateliers et « démocratisation »

Selon les moyens, la qualité varie : résines, nombre d’amulettes, coffres imbriqués, décor. À partir du Moyen et surtout du Nouvel Empire, des éléments du programme funéraire se diffusent au-delà du cercle royal, signe d’évolutions sociales déjà notées dans villes et société.

🧭 Pour réviser efficacement

Retiens la séquence : natron → éviscération → résines → bandages + amulettes → sarcophages → rituel. Relie chaque étape aux croyances : pesée du cœur, paroles efficaces et Maât. Compare enfin l’équipement du tombeau avec l’économie et les ressources nécessaires.

Tout savoir sur le processus sacré de la momification, étape par étape, et sur la préparation du corps et du tombeau pour assurer la vie éternelle du défunt. Légende : Schéma des étapes de la momification et de la préparation d’un tombeau pour l’au-delà. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Place maintenant au monde de l’écrit : écritures et scribes, essentiels pour gouverner, prier et franchir l’au-delà.

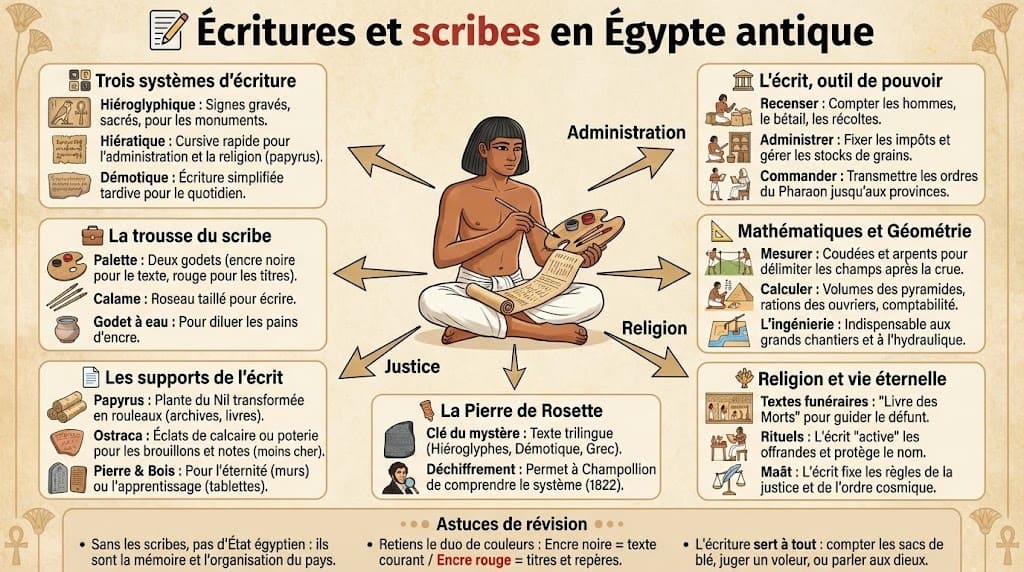

📝 Écritures et scribes

Sans l’écrit, l’Égypte antique ne pourrait ni lever l’impôt, ni organiser les chantiers, ni transmettre hymnes et mythes. Les scribes relient administration, religion et mémoire, en lien direct avec l’État, la religion et les pratiques funéraires.

🔤 Systèmes d’écriture : hiéroglyphique, hiératique, démotique

Hiéroglyphique : écriture monumentale, sacrée, gravée et peinte sur temples et tombes. Hiératique : cursive des papyrus administratifs et religieux. Démotique : cursive plus rapide des époques tardives, pour contrats et lettres. Le choix dépend du support, du contexte et du public visé.

📚 Écoles et formation des scribes

Les apprentis copient maximes et listes (bois, ostraca, papyrus). La formation inclut calcul, géométrie de terrain et formules juridiques. Le métier promet prestige et stabilité, comme le rappellent des textes vantant « la plume plutôt que la houe », à relier à la hiérarchie sociale.

🧰 Outils : palette, calames et encre

La palette porte deux godets (rouge/noir), des calames et un petit étui. Le noir sert au corps du texte ; le rouge, aux titres et repères. Ces gestes structurent registres d’impôts, comptes agricoles et inventaires d’ateliers.

📄 Supports : papyrus, ostraca, bois et pierre

Le papyrus est privilégié pour archives et littérature ; les ostraca (éclats de calcaire ou tessons) servent aux brouillons et reçus ; le bois supporte tablettes cirées ; la pierre fixe décrets et dédicaces. Chaque support a son coût et son usage.

🏛️ Écrit et pouvoir

Décrets, cadastres, listes de rations, procès-verbaux : l’écrit fait foi. Les temples conservent hymnes, rituels et livres funéraires, en écho aux mythes. Les inscriptions monumentales affichent propagande et légitimité du pharaon.

⚖️ Contrats, justice et archives

Ventes, mariages, partages d’héritage, prêts : tout s’écrit. Les archives garantissent mémoire et contrôle. Les tribunaux s’appuient sur ces pièces pour arbitrer litiges, compléter la justice locale et maintenir la Maât.

🗺️ Mesures, nombres et géométrie

Les scribes utilisent des unités de longueur (coudée), de surface (arpent), de volume (heqat). Problèmes de nivellement, partages de terrains et calculs de volumes nourrissent l’ingénierie hydraulique et la fiscalité.

🪬 Paroles efficaces et textes funéraires

Formules d’offrandes, Textes des pyramides, Textes des sarcophages et Livre des morts « agissent » quand on les lit. L’écrit protège le nom, guide le défunt et relie chapelle, momie et offrandes.

🪧 Héritage : la « pierre de Rosette » et le déchiffrement

Bien plus tard, la pierre de Rosette (grec, démotique, hiéroglyphique) permettra le déchiffrement moderne. Pour explorer des pièces originales, vois les collections du Louvre ou du British Museum.

🧭 Pour réviser efficacement

Retiens : hiéroglyphique (monumental), hiératique (papyrus religieux/administratifs), démotique (tardif, usuel). Associe palette ↔ rouge/noir ; papyrus ↔ archives ; ostraca ↔ brouillons. Relie l’écrit aux échanges, à l’impôt et aux rites funéraires.

Présentation des différentes écritures égyptiennes et du rôle clé du scribe et de son matériel. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Direction la créativité et le savoir-faire : arts, sciences et techniques.

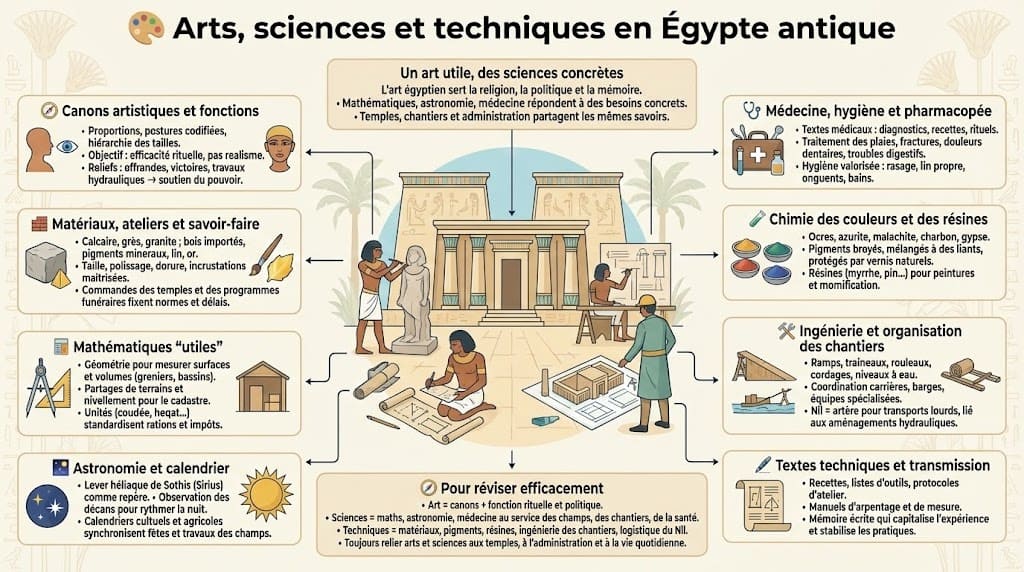

🎨 Arts, sciences et techniques

Dans l’Égypte antique, l’art n’est pas un « décor » : il sert la religion, la politique et la mémoire. Les sciences — géométrie, astronomie, médecine — répondent à des besoins très concrets : mesurer des champs, dater les crues, soigner les corps. Cette synergie relie temples, chantiers et administration.

🧭 Canons artistiques et fonctions

La représentation obéit à des canons : proportions, postures, hiérarchie des tailles. L’objectif est d’être efficace rituellement, pas « réaliste ». Les reliefs racontent offrandes, victoires et travaux hydrauliques, en appui de la religion et du pouvoir royal.

🧱 Matériaux, ateliers et savoir-faire

Calcaire, grès, granite ; bois importés ; pigments minéraux ; lin et or : les ateliers maîtrisent taille, polissage, dorure et incrustations. Les commandes des temples et des programmes funéraires fixent normes et calendriers, en lien avec l’économie.

🧮 Mathématiques « utiles »

La géométrie mesure surfaces et volumes (greniers, bassins). Les problèmes de partages et de nivellement soutiennent le cadastre… que nous avons décrit dans l’administration. Les unités (coudée, heqat) standardisent rations et impôts, au cœur du cycle agricole.

🌌 Astronomie et calendrier

Le lever héliaque de Sothis (Sirius) et l’observation des décans structurent calendriers cultuels et agricoles. L’astronomie rythme fêtes et rituels, synchronisant temples, mythes et pratique des champs.

🩺 Médecine, hygiène et pharmacopée

Textes médicaux mêlent diagnostics, recettes et rituels. On traite plaies, fractures, douleurs dentaires, troubles digestifs. L’hygiène est valorisée : rasage, lin propre, onguents. La pratique s’appuie sur l’anatomie observée lors de la momification.

🧪 Chimie des couleurs et des résines

Ocres, azurite, malachite, charbon, gypse : les pigments sont broyés, liés et protégés par vernis naturels. Les résines (myrrhe, pin) servent à la fois aux peintures et aux soins des momies, croisant arts et techniques funéraires.

🛠️ Ingénierie et organisation des chantiers

Ramps, traîneaux, rouleaux, cordages, niveaux à eau : la logistique coordonne carrières, barges et équipes. Le Nil reste l’artère des transports lourds, comme vu dans les aménagements hydrauliques et l’économie.

🖋️ Textes techniques et transmission

Recettes, listes d’outils, protocoles d’atelier et manuels d’arpentage circulent dans les milieux de scribes. Cette mémoire écrite capitalise l’expérience et stabilise les pratiques.

🔎 Pour aller plus loin

Tu peux explorer des pièces emblématiques dans les collections du Louvre et du British Museum, ou consulter des dossiers de l’IFAO sur les techniques et chantiers.

Un panorama des connaissances égyptiennes : comment l’art codifié, les mathématiques pratiques, l’astronomie et la médecine servaient l’État, la religion et la construction des monuments. Légende : Synthèse des arts, sciences et techniques développés en Égypte antique au service de l’État et de la religion. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Passons maintenant à ce que vivent les gens au quotidien : la vie quotidienne, où se voit l’impact concret de ces savoirs.

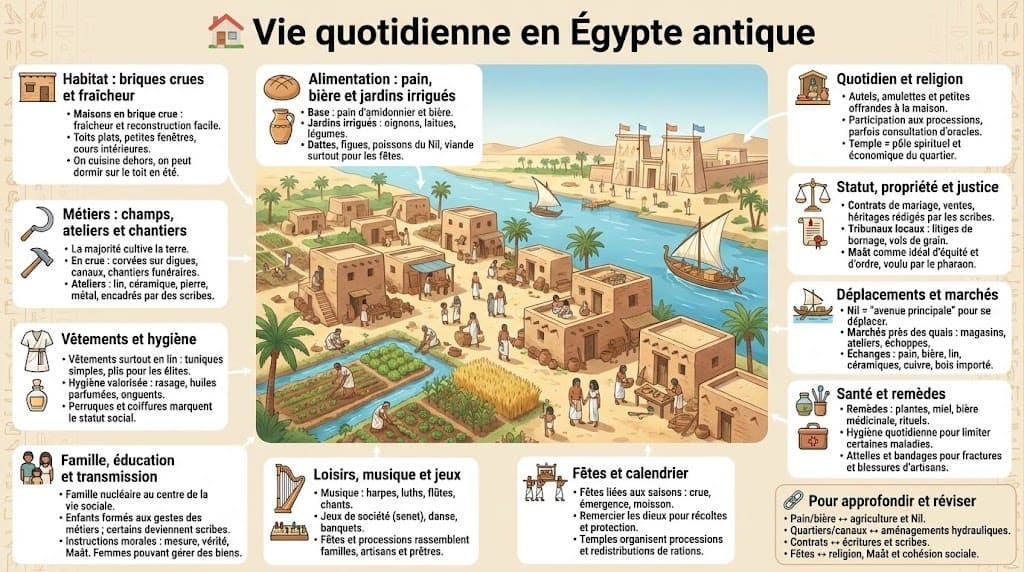

🏠 Vie quotidienne

La vie quotidienne en Égypte antique s’organise autour du Nil, des saisons agricoles et des fêtes religieuses. Les maisons, l’alimentation, les métiers et les loisirs reflètent cet équilibre entre rythme des champs, rites et échanges.

🏚️ Habitat : briques crues et fraîcheur

Les maisons en brique crue gardent la fraîcheur. Toits plats, petites fenêtres, cours intérieures : on cuisine dehors, on dort parfois sur le toit en été. Les quartiers épousent les canaux ; on reconstruit facilement après de fortes crues. Pour des plans et exemples, vois notre dossier « Vie quotidienne ».

🍞 Alimentation : pain, bière et jardins irrigués

La base est le pain (amidonnier) et la bière. On ajoute légumes des jardins irrigués (oignons, laitues), dattes, figues, poisson du Nil, et parfois viande lors des fêtes. L’offre varie selon la récolte et les rations distribuées par greniers et temples.

🧵 Métiers : champs, ateliers et chantiers

La majorité cultive la terre. En saison d’inondation, des paysans rejoignent digues et canaux, ou des chantiers funéraires. Les ateliers tissent le lin, cuisent la céramique, taillent la pierre et travaillent les métaux. Le travail s’organise par équipes, contrôlé par des scribes.

👗 Vêtements et hygiène

Les tissus de lin dominent : tuniques simples, plissés pour les élites. On valorise l’hygiène : rasage, huiles parfumées, onguents pour la peau. Les coiffures et perruques marquent le statut. Ce souci du corps dialogue avec les soins de la momification, mais pour les vivants !

👪 Famille, éducation et transmission

La famille nucléaire prime. Les enfants apprennent gestes des métiers ; quelques-uns entrent chez les scribes. Des instructions morales enseignent mesure et vérité, en lien avec la Maât. Les femmes gèrent biens et contrats, surtout en milieu urbain.

🎶 Loisirs, musique et jeux

Musique (harpes, luths), danse, jeux de société (senet) et fêtes rythment l’année. Les processions et banquets mêlent familles, artisans et prêtres. Le Nil offre pêche et navigation de plaisance aux plus aisés.

🎉 Fêtes et calendrier

Les fêtes suivent les saisons : on remercie pour la crue, on célèbre moissons et dieux locaux. Les temples distribuent rations et organisent processions, renforçant cohésion sociale et légitimité du pouvoir.

🩺 Santé et remèdes

On soigne avec plantes, miel, bière médicinale et rituels. Les textes médicaux mêlent recettes et diagnostics. L’hygiène quotidienne limite certaines maladies ; les artisans connaissent bien blessures et fractures, traitées par attelles et bandages.

⚖️ Statut, propriété et justice

Contrats de mariage, transmissions, ventes : tout s’écrit. Les tribunaux locaux arbitrent litiges de bornage et vols de grain. La Maât sert de référence : l’équité attendue des juges reflète l’ordre voulu par le pharaon.

🚤 Déplacements et marchés

Le Nil reste l’avenue principale : on va au marché par barque. Les quais concentrent magasins et ateliers. On échange pain, bière, lin, céramiques, cuivre, bois importé, selon les circuits décrits dans l’économie.

🛐 Quotidien et religion

Autels domestiques, amulettes, petites offrandes : la religion habite la maison. Les familles participent aux processions et consultent parfois des oracles. Le temple reste pôle spirituel et économique ; vois Religion, dieux et temples.

🔗 Pour approfondir et réviser

Relie chaque aspect à un pilier : pain/bière ↔ agriculture ; quartiers/canaux ↔ aménagements ; contrats ↔ écritures ; fêtes ↔ religion. Pour des objets de la vie courante, explore les collections du Louvre ou du British Museum.

Une immersion dans le quotidien des anciens Égyptiens : à quoi ressemblaient leurs maisons, que mangeaient-ils, comment s’habillaient-ils et quels étaient leurs loisirs ? Légende : Scène de vie quotidienne dans un village égyptien : habitat, alimentation, famille, travail et loisirs. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 On termine avec l’essentiel à mémoriser dans « À retenir », avant la FAQ et le quiz.

🧠 À retenir — L’essentiel sur l’Égypte antique

📅 Repères

- Une longue histoire : Prédynastique → Ancien/Moyen/Nouvel Empire → Basses Époques → Ptolémées → annexion romaine.

- Capitals et centres majeurs : Memphis, Thèbes, puis Alexandrie.

- Relie chaque période à un fait-clé : pyramides (Ancien Empire), expansion (Nouvel Empire), contacts gréco-égyptiens (époque ptolémaïque).

🌊 Nil, agriculture et eau

- Le Nil structure tout : crue annuelle, limon, « Terre noire ».

- Calendrier en 3 saisons (Akhet, Peret, Shemu).

- Digues, canaux, bassins, shadouf = sécurité alimentaire et surplus.

👑 Pouvoir et administration

- Le pharaon garantit la Maât (ordre, justice, crue « juste »).

- Vizir, nomarques, scribes : mesure, impôt en nature, cadastre.

- Armée : protéger la vallée, routes minières, frontières.

🛕 Religion et mythes

- Temples = culte, économie, archives ; panthéon local et grands dieux.

- Maât vs Isfet ; Osiris/Isis/Horus structurent royauté et salut.

- Fêtes et processions liées aux saisons du Nil.

🏛️ Mort et au-delà

- Évolution des tombes : mastabas → pyramides → hypogées.

- Momification : natron, canopes, amulettes, sarcophages.

- Jugement d’Osiris : pesée du cœur, « confessions négatives ».

📝 Écritures et savoirs

- Hiéroglyphique / hiératique / démotique : administration, rites, mémoire.

- Maths, astronomie, médecine : besoins concrets (cadastre, calendrier, soins).

💱 Économie et vie quotidienne

- Chaîne clé : crue → surplus → impôt → ateliers/temples → monuments.

- Pain, bière, lin ; maisons en brique crue ; marchés fluviaux.

🧭 Méthode de révision

- Associe chaque notion à une période et un lieu (ex. Gizeh ↔ Ancien Empire).

- Fais des allers-retours entre Nil, pouvoir, religion, écrit pour voir les liens.

- Retenir 10 mots-clés : Nil, Maât, pharaon, scribe, cadastre, digue, temple, Osiris, momification, granary.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur l’Égypte antique

📅 L’Égypte antique, ça commence et ça finit quand ?

Des cultures prédynastiques (vers 5000 av. J.-C.) à l’annexion romaine (30 av. J.-C.). Entre les deux : Ancien, Moyen et Nouvel Empire, périodes intermédiaires et Basse Époque. Pour t’y retrouver, revois les repères chronologiques.

👑 Les pyramides ont-elles été construites par des esclaves ?

Non, pas au sens d’une main-d’œuvre servile massive et permanente. Les chantiers mobilisaient surtout des équipes de paysans en corvée saisonnière, rémunérées en rations, encadrées par des scribes et des contremaîtres. Les preuves viennent de villages d’ouvriers et d’archives locales ; vois aussi architecture funéraire.

📝 Les hiéroglyphes, c’est une langue ou une écriture ?

C’est un système d’écriture (signes consonantiques, idéogrammes, déterminatifs) utilisé pour écrire l’égyptien ancien. On emploie aussi le hiératique et, plus tard, le démotique. Pour comparer supports et usages, vois écritures et scribes.

👩🦰 Les femmes avaient-elles des droits ?

Oui : elles peuvent posséder, gérer et transmettre des biens, engager des contrats et divorcer. Le statut varie selon milieu et période, mais les archives juridiques montrent de réelles capacités d’action, notamment en ville ; revois vie quotidienne.

🛕 Les Égyptiens étaient polythéistes ? Et Akhenaton alors ?

La religion est polythéiste et locale. Sous Akhenaton (XVIIIᵉ dynastie), une réforme promeut Aton, forme solaire, au détriment d’autres cultes. Après son règne, on revient rapidement aux traditions. Pour le cadre général, vois religion, dieux et temples et les mythes.