🎯 Pourquoi les institutions françaises sont-elles essentielles à connaître ?

Les institutions françaises structurent la vie politique et démocratique de notre pays. Elles définissent comment se prennent les décisions, qui détient le pouvoir, et comment les citoyens participent à la vie publique. Pourtant, ce fonctionnement peut sembler complexe si l’on ne connaît pas les règles de base. Comprendre ces institutions, c’est saisir l’équilibre entre le Président de la République, le Premier ministre, le Parlement, mais aussi le rôle du Conseil constitutionnel ou encore l’importance des élections. Cet article te guide pas à pas pour rendre tout cela clair et vivant.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 📜 Origines et évolution des institutions françaises

- 🇫🇷 Le Président de la République

- 👔 Le Premier ministre et son gouvernement

- 📑 Le Parlement et les lois

- ⚖️ Le rôle du Conseil constitutionnel

- 🗳️ Les partis politiques

- 🗳️ Le fonctionnement des élections

- 🙋 La participation citoyenne

- ⚖️ Les contre-pouvoirs et la séparation des pouvoirs

- ⚖️ Lien entre institutions et justice

- 📰 Institutions et rôle des médias

- 🏘️ Institutions et collectivités territoriales

- 🔧 Réformes et débats récents

- 🌍 Comparaison avec d’autres démocraties

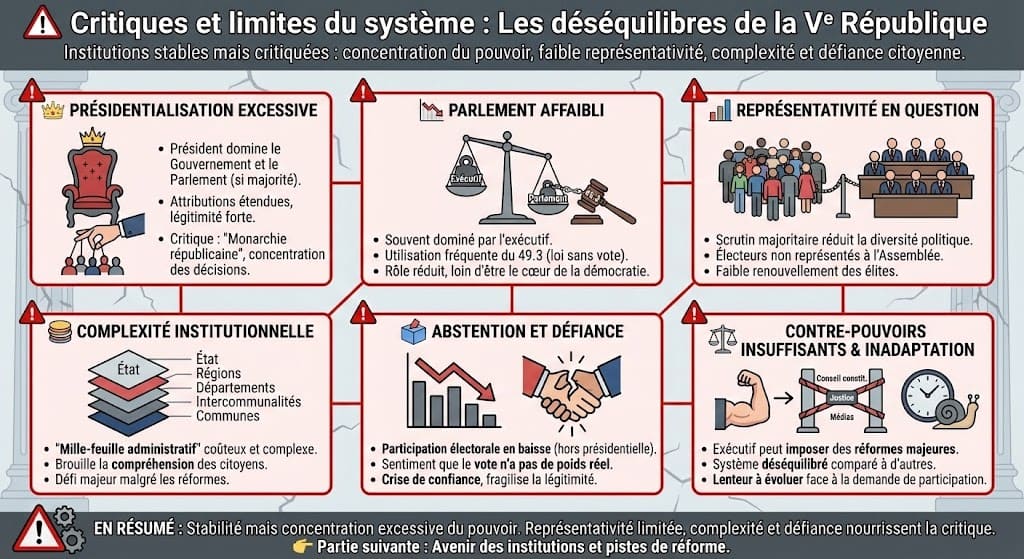

- ⚠️ Critiques et limites du système

- 🔮 Quel avenir pour les institutions françaises ?

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

Prêt à explorer le cœur de la République ? Plongeons dans l’histoire et le fonctionnement des institutions françaises.

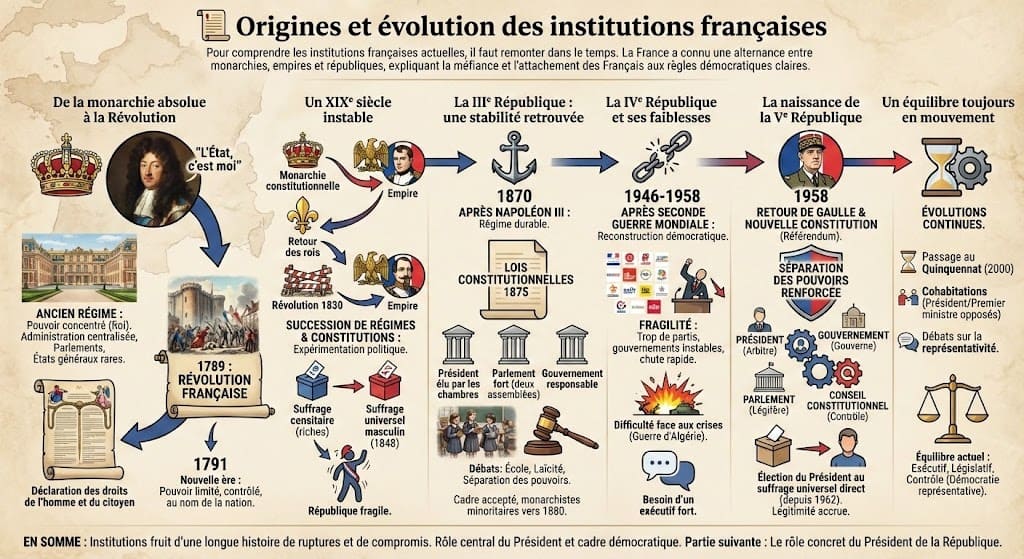

📜 Origines et évolution des institutions françaises

Pour comprendre les institutions françaises actuelles, il faut remonter dans le temps. La France n’a pas toujours été une République dotée d’une Constitution écrite. Son histoire politique est marquée par une alternance entre monarchies, empires et républiques. Cette succession de régimes explique en grande partie la méfiance des Français vis-à-vis du pouvoir, mais aussi leur attachement à des règles claires garantissant la démocratie.

De la monarchie absolue à la Révolution

Sous l’Ancien Régime, le roi concentrait presque tous les pouvoirs. Louis XIV, à qui la légende attribue la formule « L’État, c’est moi ». Les institutions se résumaient à une administration centralisée, des parlements (cours de justice) et quelques États généraux convoqués rarement. Rien à voir avec la séparation des pouvoirs imaginée par Montesquieu au XVIIIᵉ siècle. Mais la Révolution française de 1789 change tout. Les cahiers de doléances, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, puis la Constitution de 1791 ouvrent une nouvelle ère : le pouvoir doit désormais être limité, contrôlé et exercé au nom de la nation.

Un XIXᵉ siècle instable

Après la Révolution, la France connaît une succession de régimes : monarchie constitutionnelle, Empire avec Napoléon Bonaparte, puis retour des rois Bourbon, nouvelle révolution en 1830, et encore une fois l’Empire avec Napoléon III. Chaque changement entraîne une nouvelle Constitution. Les institutions deviennent un terrain d’expérimentation : suffrage censitaire limité aux plus riches, puis suffrage universel masculin en 1848. La République s’installe mais vacille encore.

La IIIᵉ République : une stabilité retrouvée

En 1870, après la défaite contre la Prusse, Napoléon III est renversé. La IIIᵉ République s’impose progressivement comme un régime durable. Les lois constitutionnelles de 1875 posent les bases : un président de la République élu par les chambres, un Parlement fort avec deux assemblées, et un gouvernement responsable. C’est aussi l’époque où naissent de grands débats politiques sur l’école, la laïcité et la séparation des pouvoirs. La République devient un cadre accepté, même si la question monarchiste reste vivante jusqu’aux années 1880.

La IVᵉ République et ses faiblesses

Après la Seconde Guerre mondiale, la IVᵉ République (1946-1958) cherche à reconstruire le pays sur des bases démocratiques solides. Mais son fonctionnement reste fragile : trop de partis politiques, des gouvernements instables qui tombent au bout de quelques mois, et une difficulté à répondre aux crises, notamment la guerre d’Algérie. Les institutions paraissent incapables d’assurer la stabilité politique. Beaucoup de Français réclament un exécutif plus fort.

La naissance de la Vᵉ République

En 1958, le général de Gaulle revient au pouvoir dans un contexte de crise. Il impose une nouvelle Constitution qui renforce considérablement le rôle du président. C’est la naissance de la Vᵉ République, encore en vigueur aujourd’hui. Adoptée par référendum, cette Constitution repose sur une séparation des pouvoirs renforcée : le président arbitre, le gouvernement gouverne, le Parlement légifère, et le Conseil constitutionnel contrôle la conformité des lois. Depuis, les Français élisent leur président au suffrage universel direct (depuis 1962), ce qui renforce encore la légitimité de l’exécutif.

Un équilibre toujours en mouvement

La Vᵉ République a traversé de nombreuses réformes : passage du septennat au quinquennat en 2000, cohabitations entre présidents et premiers ministres de bords opposés, et débats sur la représentativité du Parlement. Les institutions françaises évoluent sans cesse pour s’adapter aux attentes citoyennes et aux défis contemporains. Aujourd’hui, elles reposent sur un équilibre entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et les mécanismes de contrôle, dans une logique de démocratie représentative.

En somme, les institutions françaises sont le fruit d’une longue histoire marquée par des ruptures, des crises et des compromis. Elles expliquent pourquoi la République actuelle accorde un rôle si central au président tout en cherchant à préserver un cadre démocratique. Dans la partie suivante, nous plongerons dans le rôle concret du Président de la République, figure clé de la Vᵉ République.

Une histoire politique mouvementée, marquée par une alternance de régimes avant la stabilisation sous la Ve République. 📸 Source : Création originale pour reviserhistoire.fr

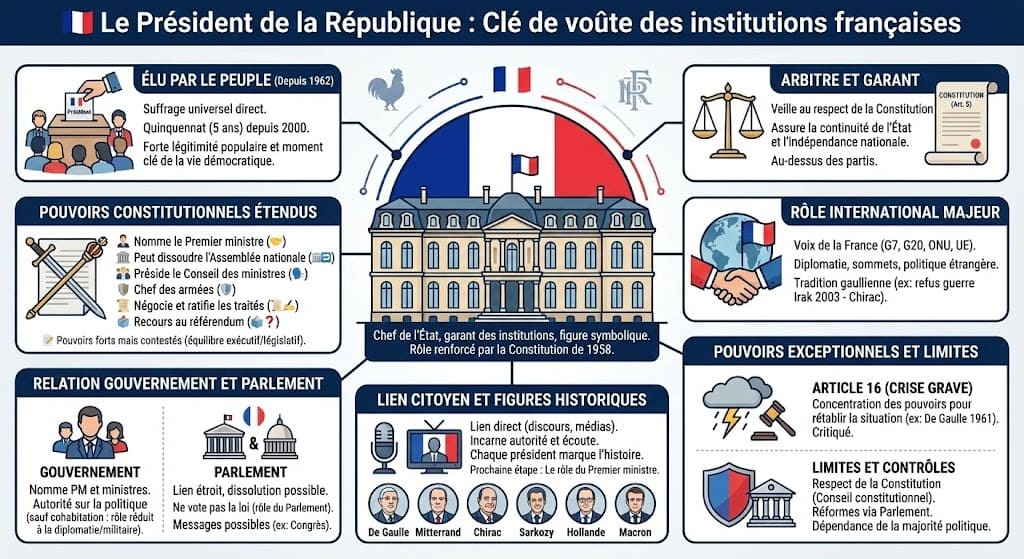

🇫🇷 Le Président de la République

Au cœur des institutions françaises, le Président de la République occupe une place à part. Il est à la fois chef de l’État, garant des institutions et figure symbolique de la nation. Son rôle, renforcé par la Constitution de 1958, fait de lui l’un des présidents les plus puissants d’Europe. Pourtant, ses pouvoirs sont encadrés par la loi et dépendants de la vie politique. Plongeons dans le fonctionnement de cette fonction centrale.

Un chef d’État élu par le peuple

Depuis 1962, le président est élu au suffrage universel direct. Cette réforme, voulue par le général de Gaulle, donne une légitimité populaire exceptionnelle au président français. Tous les cinq ans (depuis le passage du septennat au quinquennat en 2000), les électeurs choisissent leur président lors d’une élection souvent marquée par une forte participation. C’est l’un des moments forts de la vie démocratique française. L’élection présidentielle structure le calendrier politique et influence directement la composition du gouvernement et du Parlement.

Les pouvoirs constitutionnels du président

La Constitution de la Vᵉ République (1958) confère au président des pouvoirs étendus. Il nomme le Premier ministre, peut dissoudre l’Assemblée nationale, préside le Conseil des ministres et est chef des armées. Il a aussi un rôle diplomatique majeur : il négocie et ratifie les traités, représente la France à l’étranger et peut engager la force militaire, même si cela doit être validé par le Parlement au-delà de quatre mois d’intervention.

Il dispose également du droit de recourir au référendum pour consulter directement le peuple, un outil qui a été utilisé à plusieurs reprises (par exemple, en 1962 pour l’élection présidentielle au suffrage universel, ou en 2005 pour le traité constitutionnel européen). Ces pouvoirs font du président français une figure forte, mais aussi contestée, car certains y voient un déséquilibre au profit de l’exécutif.

Un rôle d’arbitre et de garant

Au-delà de ses pouvoirs concrets, le président incarne la stabilité des institutions. L’article 5 de la Constitution précise qu’il veille au respect de la Constitution, assure la continuité de l’État et garantit l’indépendance nationale. Il devient ainsi le « garant » des règles du jeu démocratique. Cette dimension symbolique renforce son rôle au-dessus des partis, même si, en pratique, il reste le chef de file d’une majorité politique.

Le président et le gouvernement

Le président nomme le Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les ministres. Le gouvernement conduit la politique de la nation, mais sous l’autorité du président, surtout quand ce dernier dispose d’une majorité parlementaire. En revanche, en cas de cohabitation (quand le président et la majorité parlementaire sont de bords opposés), son rôle se limite davantage aux affaires diplomatiques et militaires, laissant la conduite des affaires intérieures au Premier ministre. La cohabitation illustre l’équilibre fragile entre président et gouvernement.

Le président et le Parlement

Le président n’est pas membre du Parlement, mais il a un lien étroit avec lui. Il peut dissoudre l’Assemblée nationale, ce qui oblige à de nouvelles élections législatives. Il peut aussi demander au Parlement de siéger en session extraordinaire ou, plus rarement, s’exprimer devant lui (comme le fit Nicolas Sarkozy en 2009 à Versailles). Toutefois, il n’a pas le pouvoir de voter les lois, réservé aux députés et sénateurs. Ce rôle revient au Parlement, qui reste le législateur de la République.

Un rôle international majeur

Le président est la voix de la France sur la scène internationale. Il participe aux grands sommets (G7, G20, ONU, Union européenne) et mène la diplomatie française. C’est lui qui rencontre les chefs d’État étrangers, signe les accords internationaux et engage la politique étrangère. Cette dimension, qui relève de la tradition gaullienne, fait du président français une figure mondiale. On se souvient, par exemple, du rôle de Jacques Chirac dans le refus d’engager la France dans la guerre en Irak en 2003.

Les pouvoirs exceptionnels

L’article 16 de la Constitution prévoit que le président dispose de pouvoirs exceptionnels « en cas de crise grave ». Ce dispositif, utilisé une seule fois par de Gaulle en 1961 lors du putsch d’Alger, lui permet de concentrer tous les pouvoirs pour rétablir la situation. Bien que rarement utilisé, il témoigne de la puissance potentielle du président en temps de crise. Cette disposition reste cependant critiquée, car jugée trop large et risquée pour la démocratie.

Les limites du pouvoir présidentiel

Malgré ses pouvoirs, le président n’est pas tout-puissant. Ses décisions doivent respecter la Constitution, contrôlée par le Conseil constitutionnel. Ses réformes doivent passer par le Parlement. Et surtout, il reste dépendant du soutien de sa majorité politique : sans elle, son action est limitée. La pratique de la cohabitation dans les années 1980-1990 a montré que le président pouvait voir son rôle réduit à la politique étrangère et à la représentation symbolique.

Une fonction incarnée par des figures marquantes

Chaque président a marqué l’histoire à sa manière. De Gaulle, fondateur de la Vᵉ République, a façonné une présidence forte. Mitterrand a montré la durée avec ses deux septennats. Chirac est resté célèbre pour son refus de la guerre en Irak. Nicolas Sarkozy a modernisé le style présidentiel, Hollande a gouverné dans un contexte de crises économiques et terroristes, et Emmanuel Macron illustre un exercice du pouvoir très présidentiel, parfois accusé d’être « jupitérien ».

Le président et les citoyens

Enfin, le président a un lien direct avec les Français. Ses discours télévisés, ses déplacements, ses vœux du Nouvel An ou ses interventions lors de crises sont suivis par des millions de citoyens. Cette dimension humaine et médiatique renforce son rôle central, mais peut aussi l’exposer à des critiques virulentes. Dans une démocratie où les citoyens demandent plus de transparence et de proximité, le président doit incarner à la fois autorité et écoute.

En résumé, le président de la République est la clé de voûte des institutions françaises : élu par le peuple, chef des armées, arbitre de la Constitution et représentant à l’international. Son pouvoir est vaste, mais encadré par le gouvernement, le Parlement et les contre-pouvoirs. Dans la partie suivante, nous verrons de plus près le rôle du Premier ministre, véritable chef d’orchestre de la politique intérieure.

Élu directement par les Français, le Président dispose de pouvoirs étendus qui en font la figure centrale de la Ve République. 📸 Source : Création originale pour reviserhistoire.fr

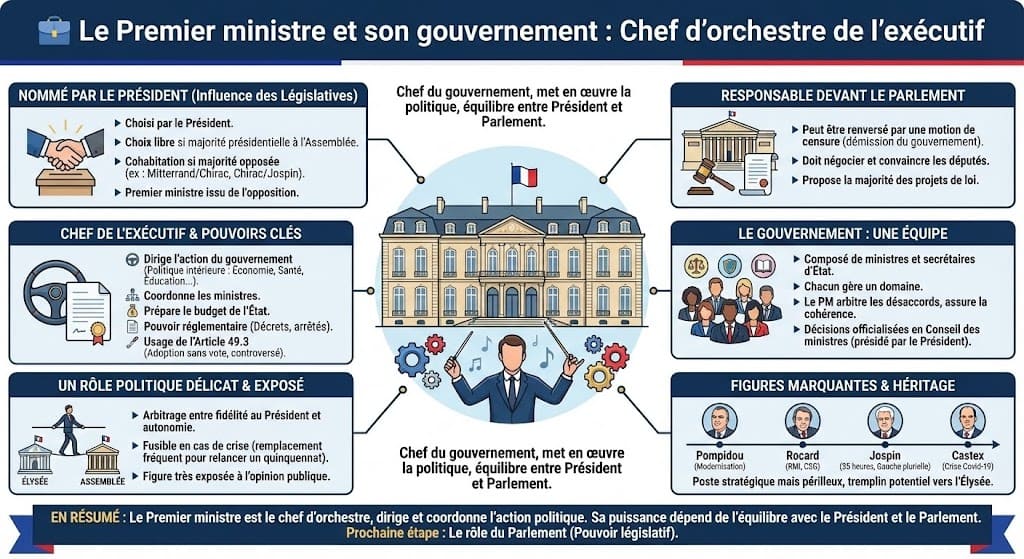

👔 Le Premier ministre et son gouvernement

Si le président est le chef de l’État, le Premier ministre est le chef du gouvernement. Son rôle est essentiel : il met en œuvre les grandes orientations décidées par le président, mais il doit aussi composer avec le Parlement, les ministres, et parfois des coalitions fragiles. Le Premier ministre est donc l’homme (ou la femme) d’équilibre, placé à l’intersection entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

Un chef du gouvernement nommé par le président

La Constitution de 1958 confie au président la mission de nommer le Premier ministre. Dans les faits, ce choix est fortement influencé par les résultats des élections législatives. Si le président dispose d’une majorité à l’Assemblée nationale, il choisit librement son Premier ministre. Mais en cas de majorité opposée, il doit nommer un Premier ministre issu de cette opposition : c’est le phénomène de cohabitation, qui s’est produit à trois reprises sous la Vᵉ République (Mitterrand/Chirac en 1986-1988, Mitterrand/Balladur en 1993-1995, Chirac/Jospin en 1997-2002).

Un rôle exécutif central

Le Premier ministre dirige l’action du gouvernement. C’est lui qui fixe la politique intérieure du pays : économie, santé, éducation, sécurité, écologie. Il coordonne le travail des ministres et veille à ce que les décisions soient appliquées. Il est aussi responsable de la préparation du budget de l’État, présenté chaque année au Parlement. Cette responsabilité le place au cœur de la vie quotidienne des Français, car chaque réforme ou décision politique passe par son arbitrage.

Les pouvoirs du Premier ministre

Ses pouvoirs sont nombreux mais s’exercent surtout dans l’exécution. Le Premier ministre dispose du pouvoir réglementaire : il peut signer des décrets et des arrêtés, qui ont valeur de loi tant qu’ils respectent la Constitution et les textes supérieurs. Il peut aussi engager la responsabilité de son gouvernement devant l’Assemblée nationale en recourant à l’article 49.3, permettant d’adopter une loi sans vote (usage limité aux textes budgétaires et à un seul autre texte par session depuis 2008), sauf si une motion de censure est déposée et adoptée par les députés. Cet outil, souvent controversé, illustre la force mais aussi la fragilité de sa position.

Un lien étroit avec le Parlement

Contrairement au président, le Premier ministre est directement responsable devant l’Assemblée nationale. Si une majorité de députés vote une motion de censure, le gouvernement doit démissionner. Cela oblige le Premier ministre à négocier, à convaincre et parfois à céder sur certains points. Le gouvernement est aussi celui qui propose l’essentiel des projets de loi. Le Parlement les discute, les amende et les vote. Cette relation permanente façonne l’équilibre institutionnel de la Vᵉ République.

Le choix et le rôle des ministres

Le Premier ministre ne travaille pas seul. Il s’appuie sur des ministres et des secrétaires d’État. Ensemble, ils forment le gouvernement. Chaque ministre dispose d’un portefeuille (intérieur, justice, défense, culture, etc.) et conduit la politique de son domaine. Le Premier ministre arbitre les désaccords et assure la cohérence de l’ensemble. Le Conseil des ministres, présidé par le président de la République, officialise ces décisions. Ainsi, le gouvernement incarne la mise en œuvre concrète des politiques publiques.

Des Premiers ministres emblématiques

Certains Premiers ministres ont marqué l’histoire récente. Georges Pompidou, par exemple, a été l’artisan de la modernisation économique sous De Gaulle avant de devenir président. Michel Rocard a introduit le RMI et lancé la CSG. Lionel Jospin a conduit la « gauche plurielle » et instauré les 35 heures. Plus récemment, Jean Castex a géré la crise sanitaire du Covid-19 avec des mesures parfois impopulaires. Chacun illustre à sa manière la difficulté d’occuper cette fonction : proche du président, mais exposé directement à l’opinion publique.

Un rôle politique délicat

Le Premier ministre doit arbitrer entre fidélité au président et autonomie de décision. En période de majorité présidentielle, il applique les choix du chef de l’État. Mais il reste le premier fusible en cas de crise : un président peut le remplacer pour relancer un quinquennat. Cette pratique a été fréquente : Jacques Chirac a nommé successivement Alain Juppé, Lionel Jospin (cohabitation), puis Jean-Pierre Raffarin et Dominique de Villepin. Emmanuel Macron a choisi Élisabeth Borne en 2022, mais pourrait changer de Premier ministre pour redonner une dynamique politique.

Le Premier ministre et les institutions

Le Premier ministre est l’un des rouages essentiels de l’équilibre institutionnel. Il assure le lien entre le président, le Parlement et les citoyens. Ses décisions influencent la vie quotidienne bien plus que celles du président, car il pilote directement les ministères. En même temps, son autorité est toujours limitée par la majorité parlementaire et par l’opinion publique. Il est ainsi la figure la plus exposée du pouvoir exécutif, constamment jugée sur ses résultats concrets.

Un poste à la fois puissant et fragile

Être Premier ministre, c’est occuper l’un des postes les plus stratégiques mais aussi les plus périlleux de la République. La plupart quittent Matignon après quelques années seulement, parfois usés par les crises ou victimes de désaccords avec le président. C’est un poste qui exige des qualités de négociateur, de stratège et de résistant. Dans la vie politique française, la longévité à Matignon est rare, mais elle peut ouvrir la voie à l’Élysée.

En résumé, le Premier ministre est le véritable chef d’orchestre du gouvernement. Il dirige, coordonne et incarne l’action politique de l’exécutif. Pourtant, sa puissance reste conditionnée par l’équilibre avec le président et le Parlement. Dans la partie suivante, nous allons découvrir en détail le rôle du Parlement, le lieu où se fabriquent les lois et où s’exerce le pouvoir législatif.

Correction : Castex (gestion de la suite de la crise Covid-19, notamment la vaccination, initilament gérée par Edouard Philippe). À Matignon, le Premier ministre dirige l’action du gouvernement et assure l’équilibre délicat entre le Président et le Parlement. 📸 Source : Création originale pour reviserhistoire.fr

📑 Le Parlement et les lois

Le Parlement est l’institution chargée de voter les lois et de contrôler l’action du gouvernement. Dans les institutions françaises, il représente le peuple et joue un rôle clé dans la vie démocratique. Son fonctionnement est souvent perçu comme complexe, mais il repose sur deux chambres complémentaires : l’Assemblée nationale et le Sénat. Comprendre leur rôle, c’est comprendre comment naissent les lois qui encadrent notre quotidien.

L’Assemblée nationale et le Sénat

L’Assemblée nationale est composée de 577 députés, élus tous les cinq ans au suffrage universel direct. Ils représentent les citoyens et débattent des projets de loi. Le Sénat, lui, compte 348 sénateurs pour six ans élus au suffrage indirect par des grands électeurs (maires, conseillers municipaux, départementaux et régionaux). Il incarne davantage les collectivités locales. Cette structure bicamérale (à deux chambres) vise à équilibrer la représentation : d’un côté le peuple, de l’autre les territoires.

Le rôle principal : voter les lois

La fonction essentielle du Parlement est de faire la loi. Les projets de loi viennent généralement du gouvernement, mais les parlementaires peuvent aussi déposer des propositions de loi. Le texte passe par plusieurs étapes : dépôt, discussion en commission, examen en séance publique, navette entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Une fois adopté dans les deux chambres, il est promulgué par le président de la République. Si un désaccord persiste, le Gouvernement peut donner le dernier mot à l’Assemblée nationale.

Contrôler l’action du gouvernement

Le Parlement n’écrit pas seulement des lois. Il surveille aussi l’action du gouvernement. Les députés et sénateurs posent des questions, créent des commissions d’enquête et peuvent auditionner des ministres. Le contrôle budgétaire est un aspect majeur : le gouvernement doit présenter ses comptes, et les parlementaires peuvent les amender. C’est un mécanisme démocratique indispensable pour éviter les dérives du pouvoir exécutif.

Les outils à disposition des parlementaires

Les parlementaires disposent de plusieurs leviers. À l’Assemblée nationale, les députés peuvent déposer une motion de censure pour renverser le gouvernement. Au Sénat, les sénateurs influencent fortement la rédaction des lois, même si leur chambre ne peut pas renverser le gouvernement. Ces contre-pouvoirs rappellent que le Premier ministre et ses ministres restent responsables devant la représentation nationale.

Les débats et les commissions

Le travail législatif ne se limite pas aux séances publiques. Une grande partie se fait en commission, où les textes sont analysés en détail. Les commissions permanentes (affaires sociales, affaires étrangères, finances, culture, etc.) préparent les débats. Les amendements sont proposés, discutés, parfois adoptés. Cela permet de rendre les lois plus précises et adaptées aux réalités. Les débats en séance plénière sont ensuite l’occasion de présenter les grands enjeux aux citoyens, via les médias.

Un rôle éducatif et citoyen

Le Parlement joue aussi un rôle pédagogique. Grâce à la diffusion en direct des débats (chaîne LCP et site du Sénat), les citoyens peuvent suivre la vie démocratique. Les visites du Palais-Bourbon ou du Palais du Luxembourg permettent de mieux comprendre les rouages de la République. Des programmes scolaires intègrent ces institutions, et des sites comme l’Assemblée nationale expliquent clairement le processus législatif aux jeunes générations.

Des critiques récurrentes

Le Parlement est parfois critiqué pour son manque de représentativité. Le Sénat est jugé trop conservateur, car élu par des grands électeurs qui ne reflètent pas toujours la diversité du pays. L’Assemblée nationale souffre, elle, d’un fort absentéisme et d’une domination de l’exécutif, surtout quand le président dispose d’une majorité solide. Certains estiment que les parlementaires n’ont pas assez de pouvoir face au gouvernement.

Des réformes en discussion

Des débats existent sur l’avenir du Parlement. Faut-il réduire le nombre de parlementaires ? Introduire une dose de proportionnelle pour mieux représenter la diversité politique ? Renforcer les pouvoirs des commissions ? Ces questions reviennent régulièrement, mais les réformes avancent lentement. Elles montrent que la démocratie est toujours en construction et que les institutions doivent s’adapter aux attentes citoyennes.

En résumé, le Parlement est le cœur battant de la démocratie représentative. Il fait la loi, contrôle le gouvernement et représente les citoyens et les territoires. Sa légitimité dépend de la participation électorale et de la confiance des Français dans leurs élus. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir le rôle du Conseil constitutionnel, véritable gardien de la Constitution.

Composé de deux chambres, le Parlement vote les lois et contrôle l’action du gouvernement, représentant ainsi la souveraineté nationale. 📸 Source : Création originale pour reviserhistoire.fr

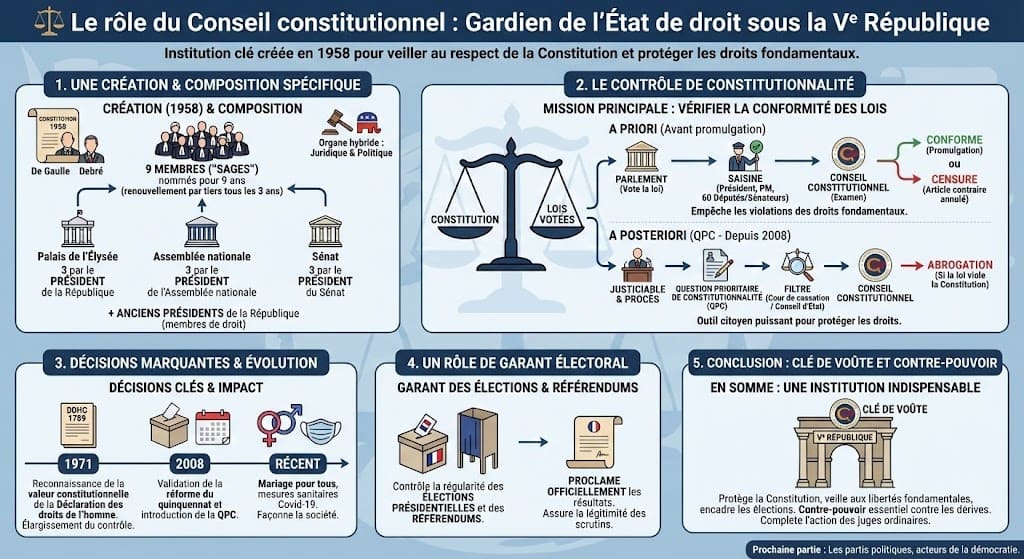

⚖️ Le rôle du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel est une institution souvent méconnue du grand public. Pourtant, il joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des institutions françaises. Créé par la Constitution de 1958, il veille au respect des règles fondamentales et garantit que les lois votées par le Parlement respectent la Constitution. Il incarne donc le « gardien » de l’État de droit.

Une création de la Vᵉ République

Avant 1958, il n’existait pas d’institution équivalente en France. Le législateur était considéré comme souverain : une loi votée ne pouvait pas être censurée. De Gaulle et Michel Debré, en rédigeant la Constitution de la Vᵉ République, ont voulu créer un contre-pouvoir supplémentaire. Le Conseil constitutionnel apparaît donc comme un outil de régulation, destiné à empêcher les abus de pouvoir législatif et à protéger les droits fondamentaux.

Une composition spécifique

Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres, appelés « Sages », nommés pour neuf ans. Trois sont désignés par le président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. Le renouvellement se fait par moitié tous les trois ans, ce qui assure une continuité. À cela s’ajoutent les anciens présidents de la République, qui sont membres de droit, même si certains choisissent de ne pas siéger. Cette composition en fait un organe hybride, à la fois juridique et politique.

Le contrôle de constitutionnalité

La mission principale du Conseil constitutionnel est de vérifier que les lois respectent la Constitution. Avant leur promulgation, certaines lois peuvent lui être soumises par le président, le Premier ministre, ou encore par 60 députés ou 60 sénateurs. Si le Conseil estime qu’un article est contraire à la Constitution, il peut le censurer. Ainsi, le Parlement ne peut pas voter de lois qui violeraient les droits et libertés fondamentales.

La QPC : un outil citoyen

Depuis 2008, les citoyens disposent d’un outil puissant : la Question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Lors d’un procès, un justiciable peut soulever le fait qu’une loi appliquée à son cas viole la Constitution. Si la Cour de cassation ou le Conseil d’État juge la question sérieuse, elle est transmise au Conseil constitutionnel. Celui-ci peut alors abroger la loi. Cet outil rapproche le Conseil des citoyens et renforce la protection des droits fondamentaux.

Des décisions marquantes

Le Conseil constitutionnel a pris des décisions qui ont marqué la vie politique. En 1971, il a reconnu la valeur constitutionnelle de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, élargissant son champ de contrôle. En 2008, il a validé la réforme du quinquennat. Plus récemment, il a statué sur des sujets sensibles comme la loi sur le mariage pour tous ou les mesures sanitaires liées au Covid-19. Ses avis façonnent donc directement la société française.

Un arbitre parfois contesté

Certains reprochent au Conseil constitutionnel d’être trop politisé, car ses membres sont nommés par des responsables politiques. D’autres critiquent son manque de transparence. Mais malgré ces débats, il reste une institution indispensable pour éviter les abus et protéger les droits des citoyens. En cela, il complète l’action des juges ordinaires, qui ne peuvent pas directement juger de la constitutionnalité d’une loi.

Un rôle de garant électoral

Le Conseil constitutionnel joue aussi un rôle dans le domaine électoral. Il contrôle la régularité des élections présidentielles et des référendums. C’est lui qui proclame officiellement les résultats. Cette mission confère une légitimité incontestable aux scrutins et évite les contestations prolongées. Chaque candidat doit donc se conformer aux règles fixées et validées par le Conseil.

En somme, le Conseil constitutionnel est une clé de voûte de la Vᵉ République. Il protège la Constitution, veille aux libertés fondamentales et encadre les élections. Grâce à lui, les citoyens disposent d’une garantie supplémentaire contre les dérives du pouvoir. Dans la partie suivante, nous découvrirons le rôle des partis politiques, véritables acteurs de la vie démocratique.

Les « Sages » du Conseil constitutionnel veillent à ce que les lois respectent les droits et libertés fondamentales garantis par la Constitution. 📸 Source : Création originale pour reviserhistoire.fr

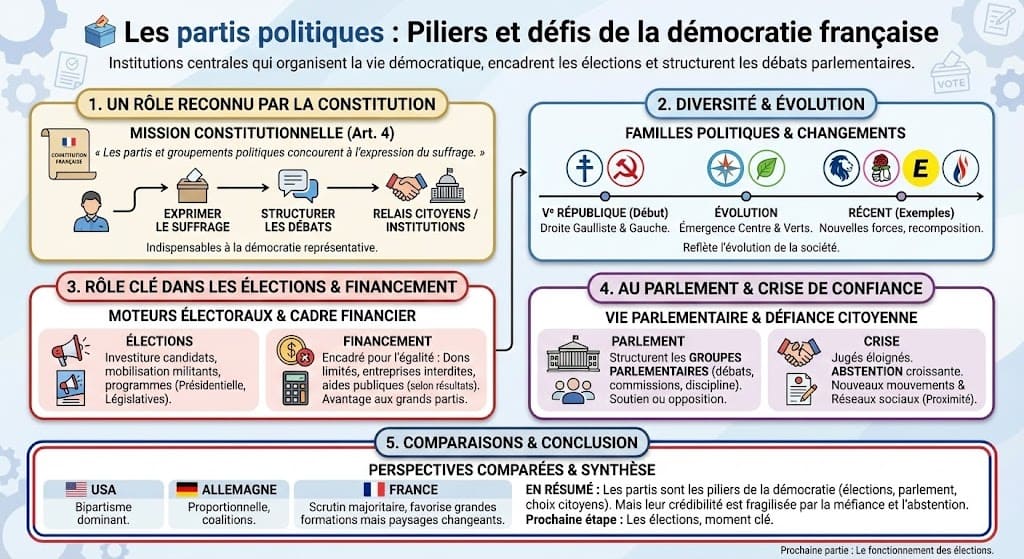

🗳️ Les partis politiques

Les partis politiques occupent une place centrale dans les institutions françaises. Ils organisent la vie démocratique, présentent des candidats aux élections et proposent des programmes aux citoyens. Sans partis, il serait difficile d’articuler la diversité des opinions politiques. Pourtant, leur rôle est parfois critiqué et leur influence a beaucoup évolué au fil de la Vᵉ République.

Un rôle reconnu par la Constitution

L’article 4 de la Constitution française est clair : « Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. » Autrement dit, ils permettent aux citoyens de choisir entre différentes visions de société. Les partis structurent les débats, organisent les campagnes électorales et servent de relais entre les électeurs et les institutions. Cette reconnaissance constitutionnelle montre qu’ils sont indispensables à la démocratie représentative.

Des partis divers et changeants

Depuis 1958, la vie politique française a connu plusieurs grandes familles de partis. La droite gaulliste et libérale, la gauche socialiste et communiste, le centre et, plus récemment, les partis écologistes et populistes. Chaque époque voit émerger de nouvelles forces : l’UMP devenue Les Républicains, le Parti socialiste affaibli, La République en marche créée par Emmanuel Macron, ou encore le Rassemblement national. Cette diversité illustre l’évolution de la société française.

Un rôle clé dans les élections

Les partis sont les moteurs des élections. Ils investissent les candidats, financent leurs campagnes et mobilisent leurs militants. Lors de l’élection présidentielle, la plus médiatisée, les partis jouent un rôle crucial dans la préparation des programmes et la désignation du candidat. Aux législatives, ils déterminent la composition de l’Assemblée nationale, et donc la majorité qui soutiendra ou non le président et son gouvernement.

Un financement encadré

Pour éviter les dérives, le financement des partis est strictement encadré. Les dons des particuliers sont limités, les entreprises n’ont pas le droit de contribuer, et l’État attribue des aides publiques en fonction des résultats électoraux. Ce système vise à garantir une certaine égalité entre les forces politiques, même si les grands partis restent avantagés par leur visibilité et leur implantation locale.

Les partis et le Parlement

Au sein de l’Assemblée nationale et du Sénat, les partis structurent les groupes parlementaires. Ces groupes influencent les débats, choisissent les commissions et déposent des propositions de loi. Sans eux, les élus seraient isolés. Le jeu parlementaire repose donc largement sur la discipline et la stratégie des partis. Ils sont à la fois des soutiens indispensables pour le Premier ministre et des forces d’opposition capables de bloquer ou d’amender les projets de loi.

Une crise de confiance

Depuis plusieurs décennies, les partis souffrent d’une crise de confiance. Beaucoup de citoyens les jugent éloignés des préoccupations réelles et trop centrés sur les luttes de pouvoir. L’abstention croissante lors des élections traduit cette défiance. De nouveaux mouvements politiques, plus horizontaux et moins hiérarchisés, tentent de répondre à cette demande de proximité. Les réseaux sociaux jouent aussi un rôle, permettant à des figures politiques d’exister sans passer par un parti traditionnel.

Des comparaisons utiles

La place des partis en France diffère de celle d’autres démocraties. Aux États-Unis, par exemple, le système repose sur deux grands partis dominants. En Allemagne, la proportionnelle favorise les coalitions entre plusieurs partis. En France, le scrutin majoritaire à deux tours favorise plutôt les grandes formations, mais l’émergence de nouvelles forces politiques montre que le paysage peut rapidement changer.

En résumé, les partis politiques sont les piliers de la démocratie française : ils encadrent les élections, organisent la vie parlementaire et offrent des choix aux citoyens. Mais leur crédibilité est fragilisée par la méfiance et l’abstention. Dans la partie suivante, nous verrons comment fonctionnent les élections, moment clé où les institutions rencontrent directement la volonté du peuple.

Reconnus par la Constitution, les partis structurent les débats et permettent l’expression des différentes opinions politiques des citoyens. 📸 Source : Création originale pour reviserhistoire.fr

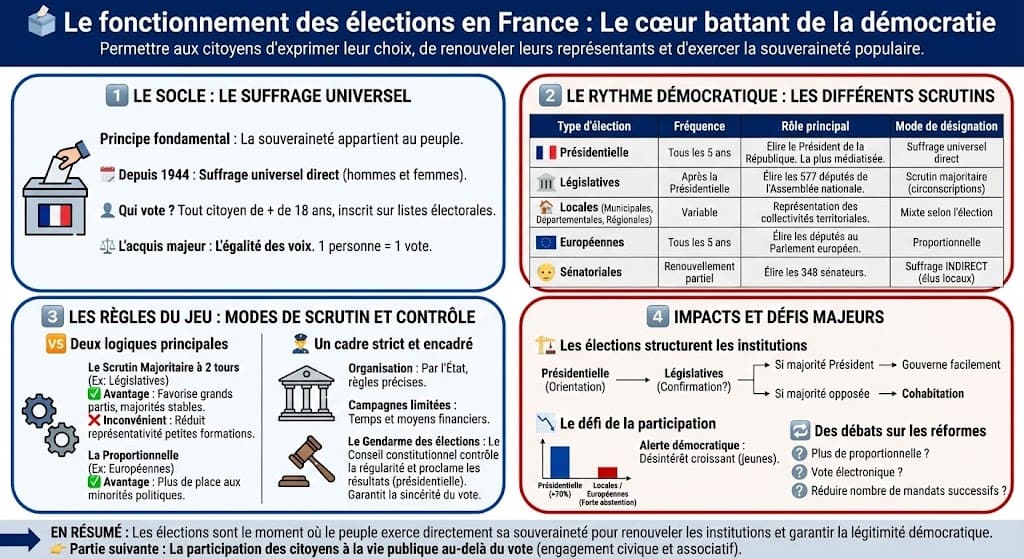

🗳️ Le fonctionnement des élections

Les élections sont le cœur battant des institutions françaises. Elles permettent aux citoyens d’exprimer leur choix et de renouveler régulièrement leurs représentants. Comprendre le fonctionnement des élections, c’est saisir comment la démocratie représentative s’exerce en pratique. Chaque scrutin a ses règles, mais tous reposent sur un principe fondamental : la souveraineté appartient au peuple.

Le suffrage universel

Depuis 1944, les élections françaises reposent sur le suffrage universel direct, pour les hommes comme pour les femmes. Tout citoyen de plus de 18 ans, inscrit sur les listes électorales, peut voter. Ce principe garantit l’égalité des voix : chaque vote compte de la même manière. C’est l’un des acquis les plus importants de la démocratie moderne, obtenu après de longues luttes, notamment pour l’extension du droit de vote aux femmes.

Les différents scrutins

En France, plusieurs types d’élections rythment la vie démocratique :

- L’élection présidentielle : tous les cinq ans, les citoyens élisent le président de la République au suffrage universel direct. C’est l’élection la plus médiatisée et la plus suivie.

- Les élections législatives : elles désignent les 577 députés de l’Assemblée nationale, élus dans des circonscriptions au scrutin majoritaire à deux tours.

- Les élections sénatoriales : les 348 sénateurs sont élus au suffrage indirect par les grands électeurs (élus locaux).

- Les élections locales : municipales, départementales et régionales, elles organisent la représentation des collectivités territoriales.

- Les élections européennes : tous les cinq ans, les Français élisent leurs députés au Parlement européen.

Le scrutin majoritaire et ses effets

La plupart des élections en France utilisent le scrutin majoritaire à deux tours. Ce système favorise les grands partis et permet de dégager des majorités stables. Mais il réduit la représentativité des petites formations politiques, souvent écartées après le premier tour. À l’inverse, l’élection européenne repose sur la proportionnelle, ce qui donne plus de place aux minorités politiques.

Un cadre strict et encadré

Les élections sont organisées par l’État et encadrées par des règles précises. Les campagnes électorales sont limitées dans le temps et dans leurs moyens financiers. Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des scrutins présidentiels et proclame les résultats officiels. Pour les autres élections, ce rôle revient souvent au Conseil d’État. Ces règles garantissent l’égalité entre les candidats et la sincérité du vote.

La participation et ses défis

La participation électorale reste un enjeu majeur. Si les élections présidentielles mobilisent généralement plus de 70 % des électeurs, les scrutins locaux ou européens souffrent d’une forte abstention. Ce désintérêt interroge la vitalité démocratique. Les jeunes générations, en particulier, se sentent parfois éloignées des partis et des institutions, préférant d’autres formes d’engagement comme les associations ou les mouvements citoyens.

Les élections et les institutions

Les élections ne sont pas seulement un moment de choix, elles structurent aussi les institutions. L’élection présidentielle détermine l’orientation politique du pays. Les législatives, organisées juste après la présidentielle depuis 2002, confirment ou non cette orientation. Si le président obtient une majorité, il gouverne avec un Premier ministre de son camp. En cas contraire, une cohabitation s’installe. Ainsi, les élections façonnent directement la relation entre président, Premier ministre et Parlement.

Les débats sur les réformes électorales

Faut-il introduire plus de proportionnelle pour mieux représenter toutes les sensibilités politiques ? Réduire le nombre de mandats successifs pour favoriser le renouvellement ? Autoriser davantage le vote électronique ? Ces questions reviennent régulièrement dans le débat public. Elles montrent que les élections, loin d’être figées, évoluent avec la société et ses attentes.

En résumé, les élections sont le moment où le peuple exerce directement sa souveraineté. Elles organisent le pouvoir, renouvellent les institutions et garantissent la légitimité démocratique. Dans la partie suivante, nous verrons comment les citoyens participent à la vie publique au-delà du vote, à travers l’engagement civique et associatif.

Correction : En principe, depuis 2002, les législatives sont organisées dans la foulée de la présidentielle, mais la dissolution de 2024 a montré que ce calendrier peut être modifié. Cœur battant de la démocratie, les élections permettent aux citoyens de choisir leurs représentants à tous les niveaux. 📸 Source : Création originale pour reviserhistoire.fr

🙋 La participation citoyenne

La démocratie ne se limite pas aux élections. Les institutions françaises prévoient aussi d’autres formes de participation citoyenne. Voter est essentiel, mais ce n’est pas le seul moyen de s’impliquer dans la vie publique. Associations, manifestations, pétitions, conseils municipaux ou encore consultations en ligne : les citoyens disposent de nombreux outils pour faire entendre leur voix.

Le vote : un premier engagement

Le vote reste l’acte démocratique par excellence. Il permet à chacun de choisir ses représentants et d’influencer les orientations politiques. Pourtant, l’abstention croissante montre que beaucoup de citoyens ne se sentent plus représentés. Comprendre le rôle des partis politiques, l’action du Parlement ou le rôle du président peut redonner du sens à cet engagement. La pédagogie autour des institutions est donc un enjeu majeur.

L’engagement associatif

La France compte des millions de bénévoles engagés dans des associations sportives, culturelles, humanitaires ou environnementales. Cet engagement est une autre forme de participation citoyenne. Les associations influencent parfois les décisions publiques et participent aux débats de société. Elles complètent le rôle des institutions en donnant une voix directe aux citoyens sur le terrain.

Les manifestations et mouvements sociaux

La manifestation est une tradition profondément ancrée en France. Du Front populaire de 1936 aux mobilisations récentes pour le climat ou contre certaines réformes, les citoyens utilisent la rue comme un espace d’expression. Le droit de manifester est garanti par la Constitution, mais encadré pour éviter les débordements. Ces mobilisations influencent parfois directement les décisions du gouvernement ou du Parlement.

Les pétitions et initiatives citoyennes

Avec l’essor d’internet, les pétitions en ligne se sont multipliées. Certaines ont rassemblé des millions de signatures et ont obligé les pouvoirs publics à réagir. Depuis 2008, la Constitution reconnaît aussi le droit de pétition auprès du Parlement. De plus, le « référendum d’initiative partagée » permet, en théorie, aux citoyens et aux parlementaires de proposer un texte de loi. Mais ce dispositif reste très difficile à mettre en œuvre dans la pratique.

La démocratie locale

Les collectivités territoriales offrent de nombreuses occasions de participation. Dans une mairie, les habitants peuvent assister aux conseils municipaux, poser des questions ou participer à des conseils de quartier. Certaines villes organisent des budgets participatifs, où les citoyens décident directement de l’usage d’une partie des finances locales. Ces expériences renforcent le lien entre institutions et citoyens.

La consultation numérique

Ces dernières années, l’État et les collectivités utilisent de plus en plus les outils numériques pour consulter les citoyens. Plateformes en ligne, enquêtes publiques dématérialisées, débats participatifs sur internet : ces démarches cherchent à inclure davantage de monde. Mais elles posent aussi des questions sur la représentativité, car tous les citoyens n’ont pas le même accès aux outils numériques.

Les limites de la participation citoyenne

Malgré cette diversité d’outils, beaucoup de Français estiment que leur voix n’est pas entendue. La participation citoyenne reste parfois symbolique et sans réel pouvoir de décision. D’où un sentiment de frustration et de distance vis-à-vis des institutions. Ce décalage nourrit la défiance politique et explique en partie la montée de l’abstention ou des votes protestataires.

En résumé, la participation citoyenne complète le vote et enrichit la démocratie française. Elle prend des formes multiples, de l’association locale à la manifestation nationale, en passant par les pétitions et les consultations en ligne. Dans la partie suivante, nous verrons comment les contre-pouvoirs et la séparation des pouvoirs assurent l’équilibre du système institutionnel.

La démocratie ne se limite pas aux urnes : associations, manifestations et consultations locales sont autant d’outils pour faire entendre sa voix. 📸 Source : Création originale pour reviserhistoire.fr

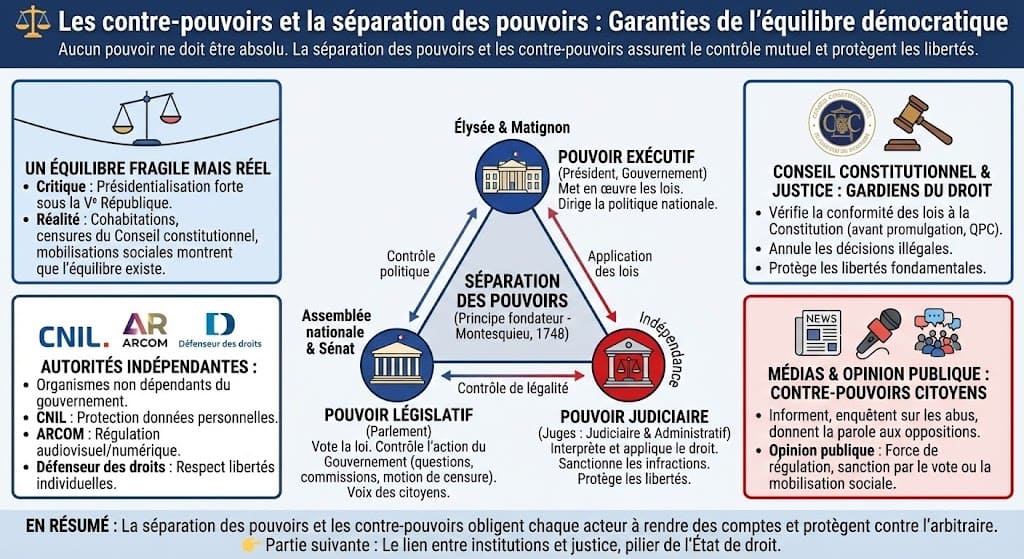

⚖️ Les contre-pouvoirs et la séparation des pouvoirs

La démocratie repose sur un principe simple mais essentiel : aucun pouvoir ne doit être absolu. Dans les institutions françaises, ce principe s’incarne dans la séparation des pouvoirs, imaginée dès le XVIIIᵉ siècle par Montesquieu. L’exécutif, le législatif et le judiciaire doivent collaborer, mais aussi se contrôler mutuellement. C’est ce qu’on appelle les contre-pouvoirs.

Un principe fondateur

Dans L’Esprit des lois (1748), Montesquieu expliquait que la liberté exige que les pouvoirs soient séparés. La Révolution française a intégré cette idée dans ses premières constitutions. La Vᵉ République la met en œuvre à travers trois pouvoirs distincts : le président et le gouvernement pour l’exécutif, le Parlement pour le législatif, et les juges pour le judiciaire.

Le rôle du Parlement comme contre-pouvoir

Le Parlement ne se contente pas de voter les lois. Il contrôle aussi l’action du gouvernement. Les députés peuvent interroger les ministres, créer des commissions d’enquête ou voter une motion de censure. Même si l’exécutif domine souvent grâce à sa majorité, le Parlement reste une force de contrôle indispensable. Il incarne la voix des citoyens face au pouvoir présidentiel et gouvernemental.

Le Conseil constitutionnel et la justice

Le Conseil constitutionnel est un autre contre-pouvoir majeur. Il vérifie que les lois votées respectent la Constitution. Le juge administratif (Conseil d’État) et le juge judiciaire (Cour de cassation) complètent ce rôle en interprétant et en appliquant le droit. La justice peut annuler une décision illégale de l’État et protéger les libertés des citoyens. Ce contrôle renforce l’équilibre démocratique.

Les médias et l’opinion publique

Les contre-pouvoirs ne sont pas uniquement institutionnels. Les médias jouent un rôle crucial en informant les citoyens, en enquêtant sur les abus et en donnant la parole aux oppositions. L’opinion publique agit aussi comme une force de régulation : un gouvernement qui ignore trop longtemps le mécontentement social risque de perdre sa légitimité et d’être sanctionné dans les urnes.

Les autorités indépendantes

Depuis les années 1970, la France a créé des autorités administratives indépendantes pour renforcer les contre-pouvoirs. La CNIL protège les données personnelles, le CSA (devenu l’ARCOM) encadre les médias audiovisuels, le Défenseur des droits veille au respect des libertés individuelles. Ces organismes ne dépendent pas directement du gouvernement et assurent une régulation spécifique dans des domaines sensibles.

Un équilibre fragile

La Vᵉ République est souvent critiquée pour sa présidentialisation. Le président dispose de pouvoirs très forts, surtout lorsqu’il a une majorité parlementaire. Certains estiment que les contre-pouvoirs ne sont pas assez efficaces. Mais d’autres rappellent que les périodes de cohabitation, les décisions du Conseil constitutionnel ou les mobilisations sociales montrent que l’équilibre démocratique existe bel et bien.

En résumé, les contre-pouvoirs et la séparation des pouvoirs sont la garantie que la démocratie française ne bascule pas vers un pouvoir absolu. Ils obligent chaque acteur à rendre des comptes et protègent les citoyens. Dans la partie suivante, nous explorerons le lien entre institutions et justice, un pilier essentiel de l’État de droit.

Héritée de Montesquieu, la séparation des pouvoirs et l’existence de contre-pouvoirs sont essentielles pour éviter l’arbitraire et garantir l’État de droit. 📸 Source : Création originale pour reviserhistoire.fr

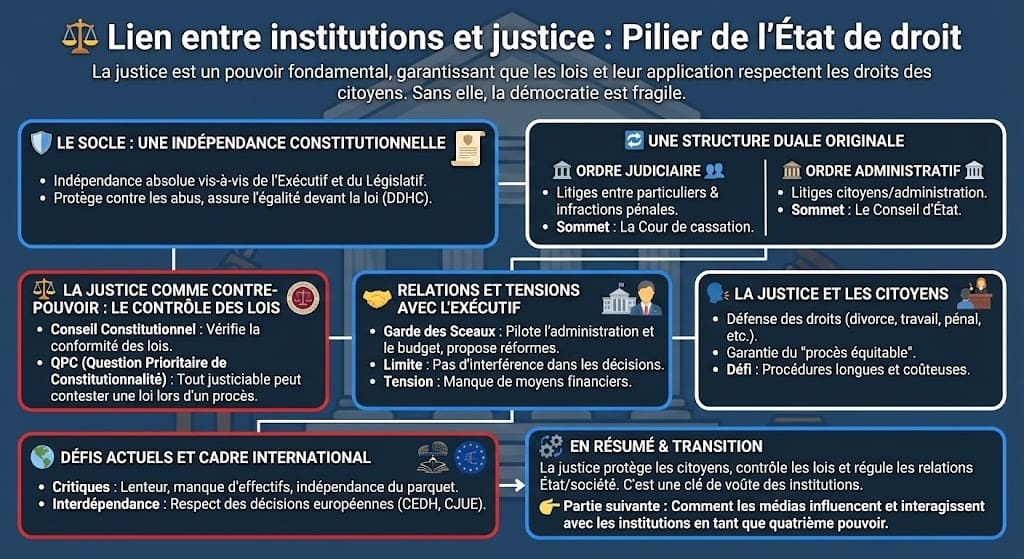

⚖️ Lien entre institutions et justice

La justice est l’un des trois pouvoirs fondamentaux dans les institutions françaises. Elle garantit que les lois votées par le Parlement et appliquées par le gouvernement respectent les droits des citoyens. Sans une justice indépendante et forte, la démocratie serait fragile. Elle constitue donc un pilier de l’État de droit.

Une indépendance constitutionnelle

La Constitution française affirme que l’autorité judiciaire est indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Les juges ne peuvent pas recevoir d’instructions politiques. Cette indépendance protège les citoyens contre les abus et garantit l’égalité de tous devant la loi, principe rappelé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Deux grands ordres de juridictions

Le système judiciaire français est original : il repose sur deux ordres distincts. D’un côté, l’ordre judiciaire, qui règle les litiges entre particuliers et sanctionne les infractions pénales, avec à son sommet la Cour de cassation. De l’autre, l’ordre administratif, qui juge les litiges entre les citoyens et l’administration, avec à son sommet le Conseil d’État. Cette dualité illustre la complexité et la richesse du système juridique français.

Un contrôle des lois

La justice, via le Conseil constitutionnel, vérifie la conformité des lois à la Constitution. Grâce à la Question prioritaire de constitutionnalité (QPC), tout citoyen peut contester une loi devant les juridictions ordinaires et obtenir, si la question est jugée sérieuse, un examen par le Conseil constitutionnel. Ce mécanisme, instauré en 2008, renforce le rôle de la justice comme contre-pouvoir.

La justice et l’exécutif

Le gouvernement ne peut pas interférer directement dans les décisions judiciaires. Toutefois, il conserve un rôle d’organisation : la garde des Sceaux, ministre de la Justice, pilote l’administration des tribunaux et propose des réformes législatives. Cet équilibre entre indépendance et gestion politique est souvent source de tensions, notamment sur les moyens financiers alloués à la justice.

La justice et les citoyens

La justice est aussi le lieu où les citoyens défendent leurs droits. Du divorce au contrat de travail, du litige administratif aux procès pénaux, chacun peut saisir un juge. Le principe du procès équitable est garanti par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l’homme. L’accès à la justice reste cependant un défi, car les procédures peuvent être longues et coûteuses.

Des réformes et critiques récurrentes

La justice française est régulièrement critiquée pour sa lenteur et son manque de moyens. Les magistrats dénoncent des conditions de travail difficiles et des effectifs insuffisants. Des réformes cherchent à simplifier les procédures, renforcer la protection des victimes et moderniser les tribunaux. Le débat sur l’indépendance du parquet (procureurs) par rapport au gouvernement reste également d’actualité.

La justice internationale

Enfin, la justice française s’inscrit dans un cadre plus large. Les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme ou de la Cour de justice de l’Union européenne s’imposent aux juridictions françaises. Cela illustre l’interdépendance croissante entre le droit national et le droit international, surtout dans une société mondialisée.

En résumé, la justice occupe une place essentielle dans les institutions françaises. Elle protège les citoyens, contrôle les lois et régule les relations entre l’État et la société. Dans la partie suivante, nous verrons comment les médias influencent et interagissent avec les institutions en tant que quatrième pouvoir.

Indépendante du pouvoir politique, la justice garantit le respect des lois et protège les droits des citoyens face à l’État ou aux autres particuliers. 📸 Source : Création originale pour reviserhistoire.fr

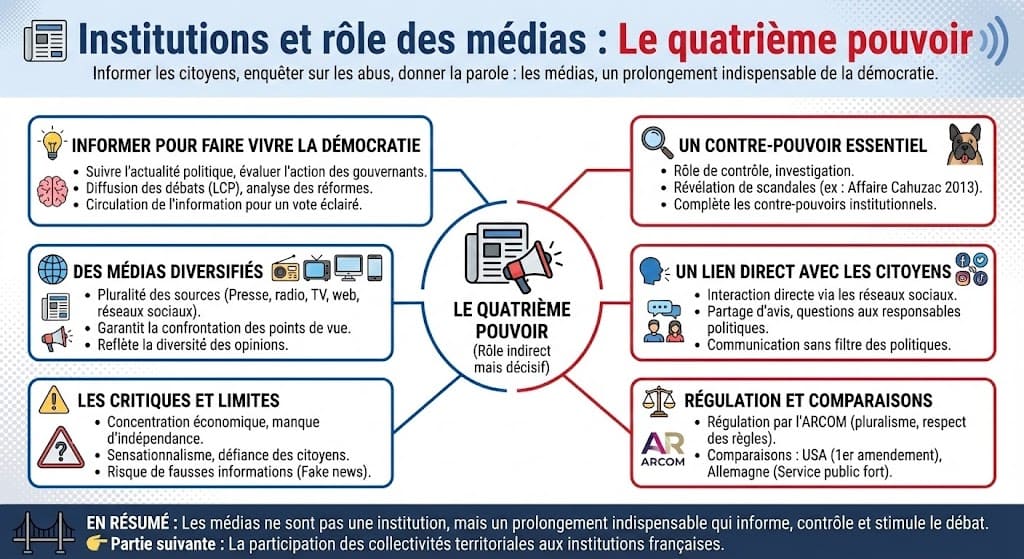

📰 Institutions et rôle des médias

On parle souvent des médias comme du « quatrième pouvoir ». Leur rôle dans les institutions françaises est indirect, mais décisif. En informant les citoyens, en enquêtant sur les abus et en donnant la parole aux oppositions, les médias contribuent au bon fonctionnement de la démocratie. Sans eux, le lien entre institutions et citoyens serait affaibli.

Informer pour faire vivre la démocratie

Les médias permettent aux citoyens de suivre l’actualité politique et d’évaluer l’action des gouvernants. Les débats parlementaires sont diffusés sur LCP, les décisions du Conseil constitutionnel sont commentées dans la presse, et les réformes du gouvernement sont analysées à la télévision ou sur internet. Cette circulation de l’information est indispensable pour exercer un vote éclairé.

Un contre-pouvoir essentiel

Les journalistes jouent un rôle de contrôle. Ils révèlent parfois des scandales, mettent en lumière des abus de pouvoir et interrogent la transparence des institutions. L’affaire du Watergate aux États-Unis est l’exemple mondial le plus célèbre, mais la France a aussi connu ses révélations médiatiques, comme l’affaire Cahuzac en 2013. En ce sens, les médias complètent les contre-pouvoirs institutionnels.

Des médias diversifiés

La diversité médiatique est essentielle à la démocratie. Presse écrite, radios, chaînes de télévision, sites internet, réseaux sociaux : les citoyens disposent de multiples sources d’information. Cette pluralité garantit la confrontation des points de vue. Elle reflète aussi la diversité des opinions politiques et des sensibilités sociales présentes dans la société française.

Un lien direct avec les citoyens

Les médias ne se contentent plus de transmettre des informations. Avec les réseaux sociaux, les citoyens interagissent directement, posent des questions, partagent leurs avis. Les responsables politiques utilisent ces canaux pour communiquer sans filtre, parfois au détriment des médias traditionnels. Cette évolution modifie la relation entre institutions, presse et public.

Les critiques et limites

Les médias sont régulièrement critiqués : concentration économique entre les mains de grands groupes, manque d’indépendance, sensationnalisme. Certains citoyens doutent de leur neutralité et préfèrent s’informer ailleurs. Cette défiance peut fragiliser la démocratie, car elle ouvre la voie aux fausses informations. Les institutions françaises ont donc renforcé la régulation via l’ARCOM, chargée de veiller au pluralisme et au respect des règles.

Des comparaisons utiles

Dans d’autres démocraties, le rôle des médias varie. Aux États-Unis, la liberté de la presse est protégée par le premier amendement. En Allemagne, les chaînes publiques jouent un rôle central dans la diffusion d’informations neutres. En France, le système repose sur un équilibre entre médias publics et privés, chacun contribuant à la vitalité démocratique.

En résumé, les médias ne sont pas une institution au sens strict, mais ils en sont un prolongement indispensable. Ils informent, contrôlent et stimulent le débat public. Sans eux, les citoyens ne pourraient pas exercer pleinement leur rôle démocratique. Dans la partie suivante, nous verrons comment les collectivités territoriales participent elles aussi aux institutions françaises.

En informant et en enquêtant, les médias jouent un rôle indirect mais décisif dans le bon fonctionnement de la démocratie. 📸 Source : Création originale pour reviserhistoire.fr

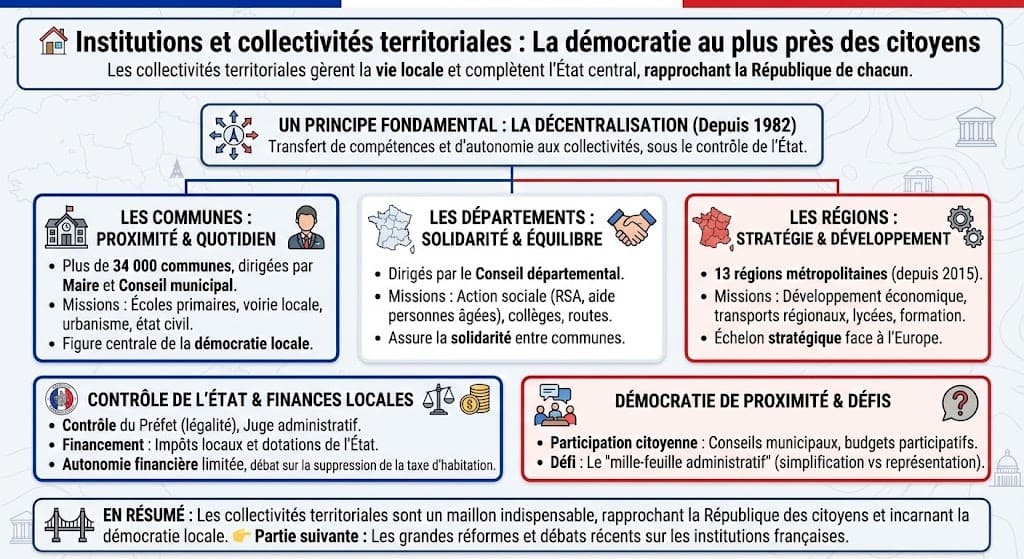

🏘️ Institutions et collectivités territoriales

Les institutions françaises ne se limitent pas à l’État central. Elles incluent aussi les collectivités territoriales, qui gèrent la vie locale et rapprochent la démocratie des citoyens. Régions, départements, communes : ces structures organisent le quotidien et complètent le rôle de l’État. Comprendre leur fonctionnement, c’est comprendre comment la République s’incarne sur tout le territoire.

Un principe fondamental : la décentralisation

La France a longtemps été un pays centralisé, où Paris décidait de tout. Mais depuis les lois de décentralisation de 1982, les collectivités territoriales disposent de compétences propres. Elles ne sont pas des administrations subordonnées : elles prennent des décisions autonomes dans leurs domaines, même si l’État conserve un rôle de contrôle.

Les communes : au plus près des citoyens

La commune est la plus petite collectivité territoriale. La France en compte plus de 34 000, dirigées par un maire et un conseil municipal. Les communes gèrent des services essentiels : écoles primaires, voirie locale, urbanisme, équipements sportifs et culturels. Le maire est aussi officier d’état civil et de police. Son rôle symbolique et concret en fait une figure centrale de la démocratie locale.

Les départements : la solidarité territoriale

Créés à la Révolution, les départements jouent un rôle d’équilibre. Ils sont dirigés par un conseil départemental, élu au suffrage universel. Leurs missions concernent surtout l’action sociale (RSA, aide aux personnes âgées, protection de l’enfance), les collèges et une partie des routes. Ils assurent la solidarité entre communes et permettent une gestion de proximité dans des territoires plus larges.

Les régions : des acteurs stratégiques

Les régions, renforcées par la réforme territoriale de 2015, sont désormais 13 en métropole. Elles disposent de compétences importantes : développement économique, transports régionaux, lycées, formation professionnelle. Elles incarnent l’échelon stratégique, capable de rivaliser avec les grandes régions européennes. Leur rôle est essentiel dans un contexte de mondialisation et de construction européenne.

Un contrôle de l’État

Malgré leur autonomie, les collectivités ne sont pas totalement indépendantes. Le préfet, représentant de l’État, veille à la légalité des décisions locales. Si une délibération est jugée contraire à la loi, elle peut être annulée par le juge administratif. Ce contrôle garantit l’unité de la République et évite les dérives.

Les finances locales

Les collectivités disposent de budgets propres, financés par les impôts locaux et des dotations de l’État. Elles peuvent investir dans des projets d’infrastructures, mais leur autonomie financière reste limitée. Les réformes récentes, comme la suppression progressive de la taxe d’habitation, ont relancé le débat sur leur capacité à financer leurs missions sans dépendre trop fortement de l’État central.

La démocratie de proximité

Les collectivités territoriales permettent une participation citoyenne plus directe. Conseils municipaux, réunions publiques, budgets participatifs : les habitants peuvent s’impliquer dans les décisions locales. Ces pratiques complètent le rôle des institutions nationales et renforcent la confiance dans la démocratie au quotidien.

Des défis pour l’avenir

La question du mille-feuille administratif (communes, intercommunalités, départements, régions) est régulièrement critiquée. Certains estiment qu’il faut simplifier et fusionner des échelons pour plus d’efficacité. D’autres soulignent l’importance de conserver cette diversité pour mieux représenter chaque territoire. Le débat reste ouvert et illustre la tension entre unité et proximité.

En résumé, les collectivités territoriales sont un maillon indispensable des institutions françaises. Elles rapprochent la République des citoyens et incarnent la démocratie locale. Dans la partie suivante, nous analyserons les grandes réformes et débats récents qui ont façonné ces institutions.

Régions, départements, communes : la décentralisation permet de gérer les affaires locales au plus près des citoyens. 📸 Source : Création originale pour reviserhistoire.fr

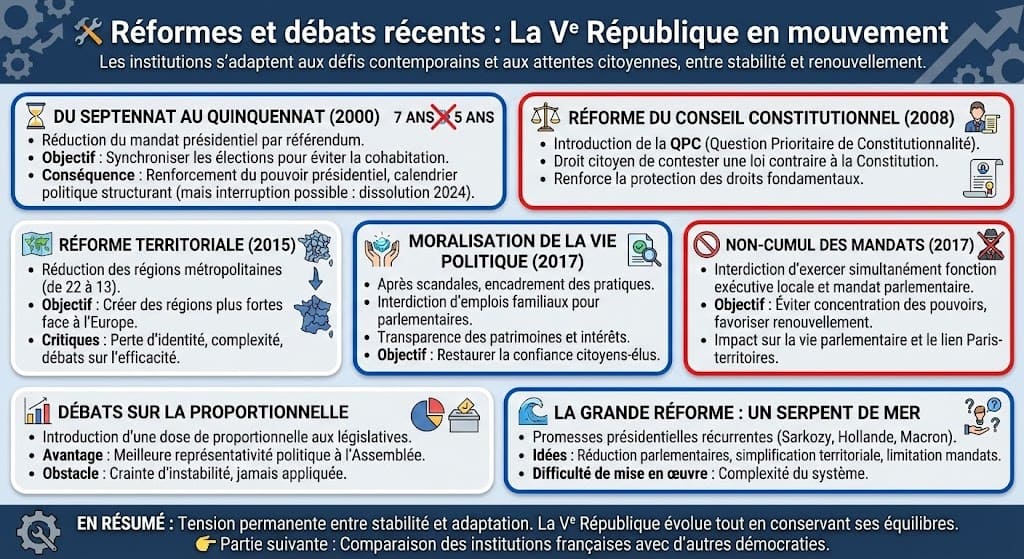

🔧 Réformes et débats récents

Les institutions françaises ne sont pas figées. Depuis 1958, elles ont connu de nombreuses réformes visant à les adapter aux évolutions de la société. Certaines ont profondément changé le fonctionnement politique, d’autres ont suscité d’intenses débats. Comprendre ces réformes, c’est voir comment la République s’ajuste aux attentes citoyennes et aux défis contemporains.

Du septennat au quinquennat

Longtemps, le président de la République était élu pour sept ans. Mais en 2000, un référendum a réduit ce mandat à cinq ans. L’objectif était de rapprocher la durée du mandat présidentiel de celle du mandat législatif, afin d’éviter les cohabitations. Depuis 2002, les élections législatives suivaient généralement la présidentielle, ce qui renforce en principe le pouvoir du président mais limite le rôle du Parlement, même si la dissolution de 2024 a montré que ce calendrier peut être interrompu.

La réforme du Conseil constitutionnel

En 2008, la réforme constitutionnelle a introduit la Question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Désormais, chaque citoyen peut contester une loi jugée contraire à la Constitution. Cette innovation a renforcé la place du citoyen et a donné un rôle plus actif au Conseil constitutionnel dans la protection des droits fondamentaux.

La réforme territoriale

En 2015, une réforme a réduit le nombre de régions métropolitaines de 22 à 13. L’objectif : créer des régions plus fortes, capables de rivaliser avec les grandes régions européennes. Cette décision a suscité des critiques, notamment sur la perte d’identité locale et la complexité des nouvelles cartes régionales. Mais elle illustre l’évolution des collectivités territoriales dans l’équilibre républicain.

La moralisation de la vie politique

Après plusieurs scandales, des réformes ont visé à encadrer davantage les pratiques politiques. Depuis 2017, les parlementaires n’ont plus le droit d’employer des membres de leur famille comme assistants. Les déclarations de patrimoine et d’intérêts sont rendues publiques. Ces mesures visent à restaurer la confiance entre citoyens et élus, même si la défiance reste forte.

Le non-cumul des mandats

Autre réforme majeure : depuis 2017, les parlementaires ne peuvent plus exercer simultanément une fonction exécutive locale (comme maire ou président de région). Cette règle vise à éviter la concentration des pouvoirs et à favoriser le renouvellement de la classe politique. Elle a modifié en profondeur la vie parlementaire et la relation entre Paris et les territoires.

Les débats sur la proportionnelle

La question d’introduire une dose de proportionnelle aux élections législatives revient régulièrement. Elle permettrait de mieux représenter la diversité politique à l’Assemblée nationale. Mais les présidents successifs n’ont jamais franchi le pas, craignant d’affaiblir la stabilité politique. Ce débat reste ouvert et pourrait ressurgir à l’avenir.

La réforme des institutions : un serpent de mer

Depuis des décennies, les présidents promettent une « grande réforme des institutions ». Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron ont tous évoqué une modernisation, mais peu de projets ont abouti. Réduction du nombre de parlementaires, simplification du mille-feuille territorial, limitation des mandats : autant d’idées souvent discutées, rarement appliquées. Cette difficulté illustre la complexité de réformer un système qui touche au cœur de la démocratie.

En résumé, les réformes récentes montrent une tension permanente entre stabilité et adaptation. La Vᵉ République évolue, mais conserve ses équilibres fondamentaux. Dans la partie suivante, nous comparerons les institutions françaises avec celles d’autres démocraties pour mieux comprendre leur originalité.

Les institutions ne sont pas figées : elles évoluent par des réformes successives pour s’adapter aux nouveaux défis démocratiques. 📸 Source : Création originale pour reviserhistoire.fr

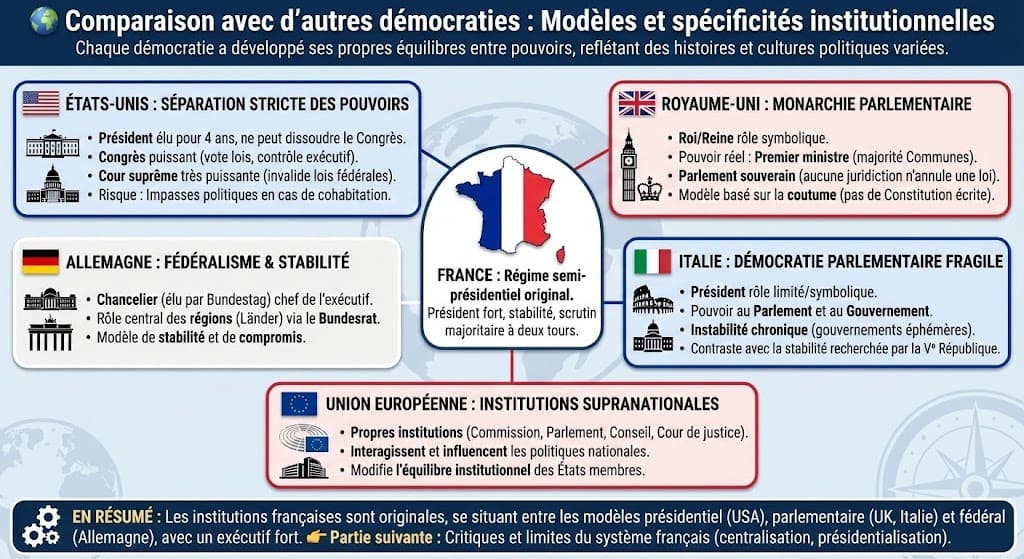

🌍 Comparaison avec d’autres démocraties

Les institutions françaises sont spécifiques, mais elles peuvent être mieux comprises lorsqu’on les compare avec celles d’autres pays. Chaque démocratie a développé ses propres équilibres entre président, gouvernement, Parlement et justice. Ces différences reflètent des histoires, des cultures politiques et des traditions juridiques variées.

Les États-Unis : une séparation stricte des pouvoirs

Aux États-Unis, le président est élu pour quatre ans, mais il ne peut dissoudre le Congrès. Le Congrès (Sénat et Chambre des représentants) vote les lois et contrôle l’exécutif. La Cour suprême, très puissante, peut invalider des lois fédérales. Cette séparation stricte limite les blocages mais peut aussi mener à des impasses politiques lorsque le président et le Congrès appartiennent à des partis opposés.

Le Royaume-Uni : une monarchie parlementaire

Au Royaume-Uni, le chef de l’État est le roi, mais son rôle est symbolique. Le pouvoir réel est exercé par le Premier ministre, choisi au sein de la majorité à la Chambre des communes. Le Parlement est souverain : aucune juridiction ne peut annuler une loi votée. Ce modèle, basé sur la coutume et non sur une Constitution écrite, illustre une autre manière de penser la démocratie représentative.

L’Allemagne : le fédéralisme

L’Allemagne est une république fédérale. Le chancelier, élu par le Bundestag, est le véritable chef de l’exécutif. Le Bundesrat, qui représente les Länder (régions), participe activement au processus législatif. Cette organisation donne un rôle central aux régions, contrairement à la France où l’État reste dominant. Le système allemand est souvent cité comme un modèle de stabilité et de compromis.

L’Italie : une démocratie parlementaire fragile

En Italie, le président de la République a un rôle limité, surtout symbolique. Le pouvoir revient au Parlement et au gouvernement. Mais l’instabilité est chronique : les gouvernements tombent souvent après quelques mois. Cela illustre l’importance d’institutions solides pour garantir la continuité de l’État. La France, avec la Vᵉ République, a justement cherché à éviter ce genre d’instabilité.

Les institutions européennes

La comparaison ne s’arrête pas aux États-nations. L’Union européenne possède ses propres institutions : Commission européenne, Parlement européen, Conseil européen, Cour de justice de l’UE. Elles interagissent avec les États membres et influencent directement leur politique. En France, certaines décisions majeures doivent s’adapter aux normes européennes, ce qui modifie l’équilibre institutionnel classique.

Des similitudes et des différences

Ces comparaisons montrent que chaque démocratie combine séparation des pouvoirs, élections et contre-pouvoirs, mais de manière différente. La France se distingue par la force de son président, rare en Europe, et par son système majoritaire à deux tours. Ce modèle donne de la stabilité, mais suscite aussi des critiques sur la concentration du pouvoir exécutif.

En résumé, les institutions françaises sont originales par rapport à d’autres démocraties. Elles se situent entre le modèle présidentiel américain, le modèle parlementaire britannique et le modèle fédéral allemand. Dans la partie suivante, nous analyserons les critiques et limites de ce système, souvent accusé d’être trop centralisé et trop présidentiel.

Avec son Président fort et son Premier ministre, la France possède un système original, distinct des modèles américains ou allemands. 📸 Source : Création originale pour reviserhistoire.fr

⚠️ Critiques et limites du système

Les institutions françaises, héritées de la Constitution de 1958, ont assuré la stabilité politique après les crises de la IVᵉ République. Mais elles sont régulièrement critiquées pour leurs déséquilibres et leurs limites. Trop de pouvoir concentré au sommet, faible représentativité, abstention croissante : autant de reproches qui alimentent le débat démocratique.

Une présidentialisation excessive

La Vᵉ République est souvent accusée de donner trop de pouvoir au président. Élu au suffrage universel direct, il dispose d’une légitimité forte et d’attributions étendues. En pratique, il domine le gouvernement et influence le Parlement lorsqu’il dispose d’une majorité. Certains parlent même de « monarchie républicaine », un système où le chef de l’État concentre l’essentiel des décisions.

Un Parlement affaibli

Le Parlement est censé représenter les citoyens et contrôler le gouvernement. Mais dans les faits, il apparaît souvent dominé par l’exécutif. L’utilisation fréquente de l’article 49.3, qui permet d’adopter une loi sans vote, renforce ce déséquilibre. Beaucoup dénoncent un Parlement réduit à un rôle secondaire, alors qu’il devrait être le cœur de la démocratie.

La représentativité en question

Le mode de scrutin majoritaire à deux tours favorise la stabilité, mais réduit la diversité politique. De nombreux électeurs ne voient pas leurs choix représentés à l’Assemblée nationale. Les débats sur l’introduction de la proportionnelle illustrent ce problème. L’absence de renouvellement fréquent des élites politiques renforce aussi le sentiment d’un système fermé.

Une complexité institutionnelle

Le « mille-feuille administratif » français (communes, intercommunalités, départements, régions, État) est souvent jugé trop complexe et coûteux. Cette superposition de niveaux de décision brouille parfois la compréhension des citoyens et alimente la défiance. Malgré les réformes territoriales, cette complexité reste un défi majeur.

L’abstention et la défiance citoyenne

La participation électorale diminue depuis plusieurs décennies. Si les élections présidentielles mobilisent encore, les législatives, municipales ou européennes connaissent une abstention élevée. Beaucoup de citoyens estiment que leur voix n’a pas de poids réel. Cette crise de confiance fragilise la légitimité des institutions et appelle à repenser les modes de participation.

Des contre-pouvoirs insuffisants ?

Malgré l’existence du Conseil constitutionnel, de la justice et des médias, certains estiment que les contre-pouvoirs restent trop faibles. Le président peut imposer des réformes majeures avec une majorité parlementaire disciplinée. Le système français apparaît donc déséquilibré par rapport à d’autres démocraties où le Parlement ou les juridictions disposent de plus de poids.

Un système qui peine à s’adapter

Enfin, les institutions françaises sont critiquées pour leur lenteur à évoluer. Malgré des réformes importantes (quinquennat, non-cumul des mandats, QPC), la demande citoyenne de transparence, de représentativité et de participation reste forte. Le décalage entre institutions et société nourrit une défiance qui alimente parfois les mouvements de contestation.

En résumé, les institutions françaises assurent la stabilité mais concentrent trop de pouvoir au sommet. Leur représentativité limitée et leur complexité nourrissent la critique. Dans la partie suivante, nous réfléchirons à l’avenir de ces institutions et aux pistes possibles de réforme.

Malgré sa stabilité, la Ve République est critiquée pour la concentration des pouvoirs au sommet et un sentiment croissant de déficit démocratique. 📸 Source : Création originale pour reviserhistoire.fr

🔮 Quel avenir pour les institutions françaises ?

Les institutions françaises ont montré leur solidité depuis 1958. Mais face aux transformations de la société, aux crises politiques et aux attentes citoyennes, leur avenir suscite des débats. Doivent-elles évoluer en profondeur ou conserver leur équilibre actuel ? Plusieurs pistes sont aujourd’hui discutées.

Vers plus de représentativité ?

La réforme électorale est l’une des demandes les plus fréquentes. Beaucoup souhaitent introduire une part de proportionnelle aux élections législatives, afin de mieux représenter la diversité politique. Cela donnerait plus de poids aux petites formations et réduirait le sentiment d’exclusion d’une partie des électeurs. Mais cette réforme pourrait aussi fragiliser la stabilité, en rendant les majorités plus difficiles à constituer.

Rééquilibrer les pouvoirs

Certains estiment que le président concentre trop de pouvoirs. Rééquilibrer les institutions pourrait passer par un renforcement du rôle du Parlement et du Premier ministre. Cela limiterait l’hyperprésidentialisation et rapprocherait la France de systèmes plus parlementaires, comme en Allemagne ou au Royaume-Uni.

Renforcer la participation citoyenne

Les attentes citoyennes évoluent. Beaucoup demandent des mécanismes plus participatifs : référendums locaux, consultations citoyennes, budgets participatifs. Les outils numériques ouvrent de nouvelles perspectives. Intégrer davantage ces pratiques dans les institutions renforcerait le lien entre les citoyens et leurs représentants, tout en réduisant la défiance.

Simplifier le mille-feuille territorial

L’avenir des collectivités territoriales est également au cœur des débats. Faut-il fusionner certains échelons (départements et régions) ? Accorder plus d’autonomie aux communes et intercommunalités ? La simplification est régulièrement évoquée pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts, mais elle se heurte à l’attachement des citoyens à leurs territoires.

Moderniser la justice et les contre-pouvoirs

Un autre défi concerne la justice et les contre-pouvoirs. Les citoyens attendent plus de transparence, d’efficacité et d’indépendance. Renforcer les moyens de la justice, donner davantage de poids au Conseil constitutionnel, ou garantir une meilleure indépendance des procureurs figurent parmi les propositions récurrentes.

Une nouvelle Constitution ?

Enfin, certains vont plus loin et appellent à une VIᵉ République. Ils estiment que la Vᵉ République, conçue pour les années 1950, ne répond plus aux défis actuels : mondialisation, crise climatique, montée de la défiance politique. Une nouvelle Constitution permettrait de repenser en profondeur la place du président, du Parlement et des citoyens dans la démocratie française. Mais une telle réforme supposerait un large consensus national, difficile à obtenir.

En résumé, l’avenir des institutions françaises se situe entre continuité et changement. Leur solidité est reconnue, mais leur adaptation est nécessaire. Les prochaines années diront si la France reste fidèle à la Vᵉ République ou si elle engage une transformation plus radicale. Dans la partie suivante, nous conclurons ce parcours en retraçant l’essentiel de ce qu’il faut retenir sur ces institutions.

VIe République, proportionnelle, participation citoyenne accrue : de nombreuses pistes sont débattues pour adapter les institutions au XXIe siècle. 📸 Source : Création originale pour reviserhistoire.fr

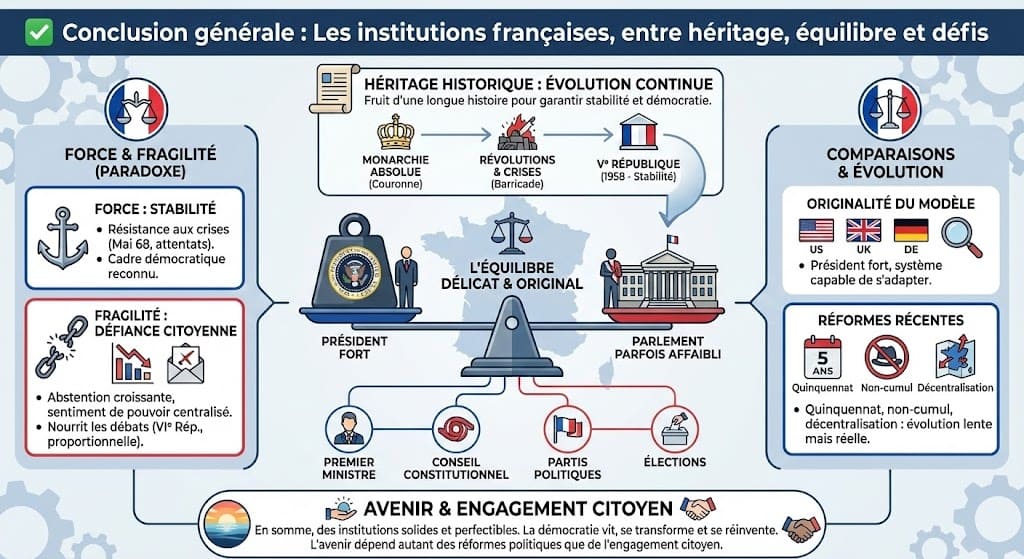

✅ Conclusion générale

Les institutions françaises sont le fruit d’une longue histoire faite de révolutions, de crises et de compromis. De la monarchie absolue à la Vᵉ République, elles ont évolué pour garantir stabilité et démocratie. Aujourd’hui, elles reposent sur un équilibre délicat entre le président de la République, le Premier ministre, le Parlement, le Conseil constitutionnel, mais aussi les partis politiques et les élections.

Leur force réside dans leur stabilité : la Vᵉ République a résisté à des crises majeures, de Mai 68 aux attentats du XXIᵉ siècle. Mais leur fragilité réside dans la défiance citoyenne, l’abstention croissante et le sentiment que le pouvoir est trop centralisé. C’est ce paradoxe qui nourrit les débats actuels sur une VIᵉ République, sur la proportionnelle ou sur une démocratie plus participative.

En observant d’autres démocraties, on comprend mieux l’originalité du modèle français : un président fort, un Parlement parfois affaibli, mais un système capable de s’adapter. Les réformes du quinquennat, du non-cumul des mandats ou de la décentralisation montrent que les institutions évoluent, même lentement.

En somme, les institutions françaises sont à la fois solides et perfectibles. Elles offrent un cadre démocratique reconnu, mais doivent continuer à s’adapter aux attentes des citoyens. La démocratie n’est jamais figée : elle vit, se transforme et se réinvente. L’avenir des institutions françaises dépendra donc autant des réformes politiques que de l’engagement citoyen.

👉 Dans la suite de l’article, tu trouveras un résumé visuel 🧠, une FAQ ❓ pour répondre aux questions fréquentes, et un quiz 🧩 pour tester tes connaissances.

Solides mais perfectibles, les institutions françaises reposent sur un équilibre constant entre héritage historique et nécessité d’adaptation. 📸 Source : Création originale pour reviserhistoire.fr

🧠 À retenir

- Les institutions françaises reposent sur la Constitution de 1958 (Vᵉ République), pensée pour donner de la stabilité après les crises de la IVᵉ République.

- Le président de la République est la figure centrale : élu au suffrage universel direct, il dispose de pouvoirs étendus, surtout en politique étrangère et militaire.

- Le Premier ministre dirige le gouvernement, applique les choix politiques et reste responsable devant l’Assemblée nationale.

- Le Parlement, composé de l’Assemblée nationale et du Sénat, vote les lois et contrôle l’action du gouvernement.

- Le Conseil constitutionnel veille au respect de la Constitution et contrôle la régularité des élections.

- Les partis politiques organisent la vie démocratique et structurent les choix électoraux des citoyens.

- Les élections, du niveau local au niveau national, sont le cœur de la démocratie représentative et conditionnent l’équilibre institutionnel.

- Les collectivités territoriales (communes, départements, régions) incarnent la démocratie de proximité et complètent l’action de l’État central.

- Les institutions françaises sont stables mais critiquées : présidentialisation excessive, Parlement affaibli, abstention croissante.

- L’avenir pourrait passer par plus de proportionnelle, de participation citoyenne et une simplification du système territorial.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur les institutions françaises

Quelle est l’institution la plus puissante en France ?

Le président de la République dispose de pouvoirs très étendus, surtout depuis l’élection au suffrage universel direct instaurée en 1962. Mais son action reste encadrée par le Parlement et le Conseil constitutionnel.

Quelle est la différence entre le président et le Premier ministre ?

Le président fixe les grandes orientations et représente la France à l’étranger. Le Premier ministre, lui, dirige le gouvernement et met en œuvre les politiques publiques. En cas de cohabitation, le Premier ministre devient la figure dominante sur les affaires intérieures.

Comment naît une loi en France ?

Un projet de loi est proposé par le gouvernement ou une proposition vient d’un parlementaire. Le texte est débattu à l’Assemblée nationale et au Sénat. Si les deux chambres ne sont pas d’accord, l’Assemblée a le dernier mot. Le Conseil constitutionnel peut contrôler la conformité de la loi avant sa promulgation.

Quel rôle joue le citoyen au-delà du vote ?

Les citoyens participent aussi par les pétitions, manifestations, associations ou consultations locales. Certaines communes organisent même des budgets participatifs. La participation citoyenne complète le vote et enrichit la démocratie.

Pourquoi parle-t-on parfois de « monarchie républicaine » ?

Parce que le président français concentre beaucoup de pouvoirs par rapport à d’autres démocraties. Cette présidentialisation forte, voulue par de Gaulle en 1958, suscite régulièrement des critiques.