🎯 Pourquoi missionnaires et explorateurs ont-ils marqué l’histoire coloniale ?

Les missionnaires et explorateurs occupent une place centrale dans l’expansion coloniale française. Ils ne se contentent pas de voyager : ils apportent un regard neuf sur le monde, transmettent la foi chrétienne et collectent des savoirs qui nourrissent la curiosité scientifique en Europe. Leur rôle dépasse la simple aventure : ils deviennent des acteurs clés de la rencontre entre l’Europe et les sociétés africaines et asiatiques. Comprendre leur mission, c’est saisir comment spiritualité, science et politique se sont entremêlées dans l’histoire coloniale.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🚢 Les grands explorateurs français et leurs motivations

- ✝️ Missionnaires et conversion : un projet religieux et politique

- 🤝 La rencontre avec les populations locales : échanges et tensions

- 🔬 Les enjeux scientifiques, économiques et géopolitiques des expéditions

- 📜 Héritages et critiques contemporaines des missions et explorations

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

Plongeons dans l’univers de ces figures fascinantes qui ont mêlé quête spirituelle, ambition scientifique et aventure humaine.

🚢 Missionnaires et explorateurs français : motivations et rôle dans la colonisation

Les explorateurs français occupent une place décisive dans l’histoire coloniale. Ils sillonnent l’Afrique, l’Asie et parfois l’Océanie, non seulement pour satisfaire la curiosité géographique mais aussi pour ouvrir la voie à l’expansion économique et politique de la France. Ces hommes, souvent issus d’un milieu savant ou militaire, mêlent aventure, science et service de l’État. Leurs récits de voyages fascinent les contemporains et participent à forger l’image d’un empire en construction.

🌍 Explorateurs français : la quête de savoir géographique et scientifique

Au XIXe siècle, les explorations sont souvent présentées comme des entreprises scientifiques. Les cartes de vastes régions du continent africain restent encore incomplètes, et les fleuves comme le Niger ou le Congo demeurent mal connus des Européens. Les explorateurs français se fixent pour mission de combler ces « blancs » sur les cartes. En recueillant des données sur la faune, la flore, les sols et les populations, ils nourrissent les sociétés savantes en Europe. Cette curiosité scientifique, bien réelle, se double pourtant d’un intérêt stratégique : connaître un territoire, c’est aussi savoir comment l’occuper.

🧭 Figures d’explorateurs français : René Caillié, Savorgnan de Brazza et autres

Parmi les grands explorateurs français, on peut citer René Caillié, premier Européen à revenir vivant de Tombouctou en 1828 et à en livrer une description détaillée.

Consulter le Journal d’un voyage à Tombouctou (1830) de René Caillié sur Gallica

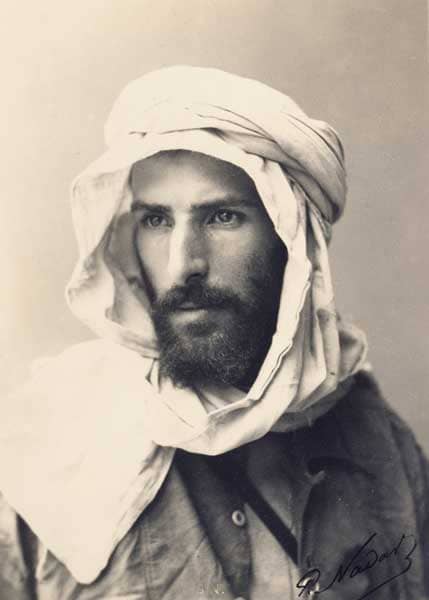

René Caillié, pionnier de l’exploration en Afrique de l’Ouest. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public.

Parti seul, déguisé en musulman, il parvient à déjouer la méfiance des populations locales. Son récit passionne l’Europe et nourrit l’imaginaire sur l’Afrique « mystérieuse ». Un autre nom souvent mis en avant est celui de Pierre Savorgnan de Brazza, explorateur du bassin du Congo à la fin du XIXe siècle. Préférant la diplomatie à la confrontation militaire directe, il privilégie la négociation et la signature de traités avec des chefs locaux pour renforcer l’influence française dans la région. Ces accords aboutissent à la fondation de Brazzaville, qui deviendra un symbole de la présence française en Afrique centrale.

Lire les Conférences et lettres (1875–1886) de Savorgnan de Brazza sur Gallica

Pierre Savorgnan de Brazza, explorateur en Afrique centrale et fondateur de Brazzaville. 📸 Source : Wikimedia Commons (BnF) — Domaine public.

💡 Motivations des missionnaires et explorateurs : science, prestige et empire

Les motivations des explorateurs sont variées et souvent imbriquées :

- Scientifiques : cartographier, collecter des spécimens, comprendre les milieux naturels.

- Économiques : repérer des ressources (or, ivoire, terres cultivables) et identifier des routes commerciales.

- Politiques : devancer les puissances rivales comme le Royaume-Uni ou l’Allemagne dans la « course aux colonies ».

- Personnelles : rechercher la gloire, la reconnaissance et parfois un destin national.

⚖️ Explorations et impérialisme colonial : la science au service de l’empire

Il serait simpliste de réduire les explorateurs à des agents de l’impérialisme pur. Nombre d’entre eux se passionnent réellement pour les cultures locales, apprennent des langues, et consignent des témoignages précieux sur les sociétés rencontrées. Cependant, leurs découvertes et récits servent rapidement de justification à l’expansion coloniale. Les explorateurs ouvrent des routes, localisent des points stratégiques et préparent, consciemment ou non, l’arrivée des militaires et des administrateurs. Ainsi, science et conquête s’entremêlent étroitement.

📚 Récits d’exploration : forger le mythe des explorateurs français

Les récits publiés par ces voyageurs connaissent un immense succès en Europe. Ils alimentent les journaux, les conférences publiques et les expositions universelles. Leurs descriptions, souvent embellies, nourrissent la fascination pour l’exotisme et renforcent l’idée d’une mission civilisatrice de la France. Ces textes ne sont pas neutres : ils construisent une vision de l’« autre » qui justifie l’expansion coloniale en mettant en avant le contraste entre une Europe « moderne » et des peuples présentés comme « arriérés ».

🔗 Liens internes

Ces explorations se comprennent mieux si on les replace dans le cadre plus large de la colonisation en Afrique, mais aussi dans la dynamique mondiale de la colonisation en Asie. Elles s’articulent également avec l’action des structures économiques coloniales, qui tireront parti des territoires explorés.

En définitive, les explorateurs français ne se contentent pas de découvrir : ils créent les conditions d’une expansion coloniale plus large, où science et impérialisme avancent main dans la main.

✝️ Missionnaires catholiques et conversion : un projet religieux et politique

Les missionnaires et explorateurs partagent souvent les mêmes routes, mais leurs objectifs diffèrent. Tandis que les explorateurs cherchent à ouvrir de nouvelles voies commerciales ou scientifiques, les missionnaires s’attachent à répandre la foi chrétienne. Leur rôle est fondamental pour comprendre la colonisation française : ils ne sont pas seulement des hommes d’Église, mais aussi des relais culturels et parfois politiques. Leur présence, loin d’être anecdotique, a contribué à transformer durablement les sociétés locales.

🙏 Missionnaires catholiques : une mission spirituelle affichée

L’objectif premier des missionnaires est la conversion au christianisme. Envoyés par des ordres religieux (jésuites, lazaristes, spiritains) ou par des sociétés missionnaires, ils s’installent dans les colonies pour bâtir des églises, des écoles et des hôpitaux.

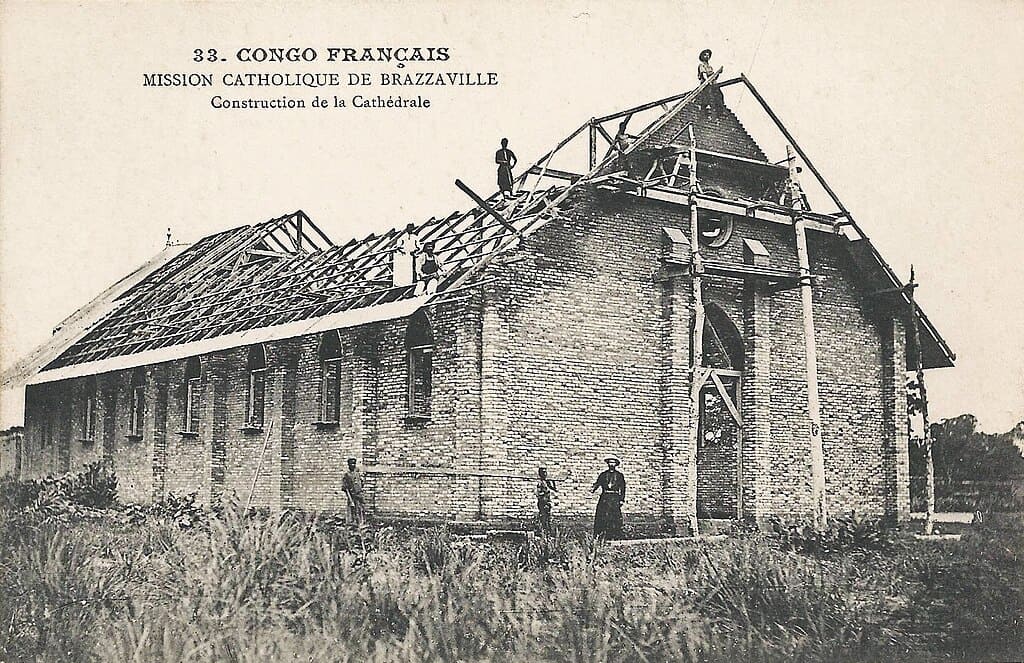

Construction de la cathédrale de la mission catholique à Brazzaville (1892–1894). 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public (PD-old-70-1923)

Pour eux, apporter la foi chrétienne est une manière de « sauver des âmes », mais aussi de diffuser un mode de vie européen. Leur projet spirituel se double donc d’une dimension culturelle et éducative, qui vise à transformer en profondeur les sociétés locales.

🏫 Éducation missionnaire et santé : leviers d’influence coloniale

Les missionnaires jouent un rôle clé dans la diffusion de l’instruction. Ils créent des écoles, parfois bilingues, où les enfants apprennent à lire, à écrire et à compter selon les méthodes européennes.

École de la mission de Loango (Congo français), 1910. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0 (Archives Spiritains).

En parallèle, ils mettent en place des dispensaires et des hôpitaux. Ces initiatives donnent aux populations locales un accès à l’éducation de type européen et à la médecine occidentale, mais elles servent aussi de moyens de persuasion. En échange de ces services, les missionnaires espèrent attirer les fidèles et les convertir à la foi chrétienne.

⚖️ Missionnaires et État colonial : convergences et tensions

La mission religieuse est rarement neutre. Malgré les tensions en métropole entre l’État républicain laïc (souvent anticlérical) et l’Église catholique, les missionnaires sont souvent perçus comme des alliés utiles de l’État français, car ils diffusent une langue, des valeurs et un mode de vie qui facilitent l’intégration des territoires dans l’empire colonial. La colonisation française se présente ainsi comme une mission civilisatrice, et la religion en devient l’un des piliers. Dans certains cas, les missionnaires servent même d’intermédiaires entre les populations et l’administration coloniale.

📜 Figures des missionnaires catholiques : Lavigerie, Libermann, Pères Blancs

Des noms marquent l’histoire des missions. Le père Libermann, figure centrale des spiritains (considéré comme leur « second fondateur »), encourage au XIXe siècle l’envoi de missionnaires en Afrique. D’autres, comme Monseigneur Lavigerie, archevêque d’Alger, mènent une lutte vigoureuse contre la traite esclavagiste (notamment arabo-musulmane). Cette campagne humanitaire sert aussi, dans le contexte de l’époque, à légitimer l’expansion européenne en Afrique.

Voir la Lettre de Lavigerie sur l’esclavage africain (1888) sur Gallica

Noviciat des Pères Blancs (Missionnaires d’Afrique) à Maison-Carrée, près d’Alger. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Ces personnalités illustrent la diversité des missions : entre action spirituelle, engagement humanitaire et appui indirect à la colonisation. Leurs écrits et leurs actions contribuent à donner une image positive de la présence française, en insistant sur la dimension morale et humanitaire.

🤝 Résistances aux missions chrétiennes et aux explorateurs

La présence missionnaire n’est cependant pas toujours bien accueillie. Dans de nombreuses régions, les populations locales se méfient d’une religion étrangère associée à la domination coloniale. Des résistances apparaissent, allant de simples refus de conversion à des révoltes violentes. Les missionnaires eux-mêmes subissent parfois des persécutions, et certains trouvent la mort lors de leurs missions. Ces tensions rappellent que la colonisation n’est pas une rencontre harmonieuse, mais un processus marqué par des rapports de force et des incompréhensions culturelles.

📚 Récits missionnaires : images de la conversion et de la colonisation

Comme les explorateurs, les missionnaires publient des récits de leurs expériences. Ces textes circulent en Europe et contribuent à justifier la colonisation en présentant la mission comme une œuvre de charité et de civilisation. Ils alimentent les journaux missionnaires, diffusés largement auprès du public, et servent à mobiliser des financements. Ces récits ne sont pas neutres : ils construisent l’image de peuples « à éduquer » et « à sauver », renforçant le discours colonial.

🔗 Liens internes

Le rôle des missionnaires s’inscrit pleinement dans l’économie générale de la colonisation économique, car leurs écoles forment une main-d’œuvre adaptée aux besoins de l’administration. Leur action religieuse est également liée aux résistances des colonisés, qui voient dans la religion un instrument de domination culturelle. Enfin, leur mémoire continue d’influencer notre regard actuel, notamment à travers les débats autour de l’héritage colonial.

En définitive, les missionnaires sont à la fois des évangélisateurs, des éducateurs, et des acteurs politiques indirects. Leur mission religieuse s’est vite transformée en outil de pénétration coloniale, contribuant à façonner durablement les sociétés africaines et asiatiques.

🤝 Rencontres entre missionnaires, explorateurs et populations locales : échanges et tensions

La colonisation française ne peut se comprendre sans les multiples interactions entre missionnaires et explorateurs d’une part, et les sociétés locales d’autre part. Chaque rencontre est un moment de découverte, mais aussi de confrontation. Si certains échanges sont pacifiques et mènent à des transferts culturels, d’autres génèrent des conflits, des résistances et des incompréhensions profondes. La relation coloniale se construit ainsi dans un équilibre instable entre curiosité mutuelle et domination.

🌿 Échanges culturels et savoirs entre explorateurs français et sociétés locales

Les explorateurs, en quête de savoir, recueillent auprès des populations locales des informations précieuses sur les routes, les ressources naturelles et les traditions. Beaucoup apprennent des rudiments de langues africaines ou asiatiques, consignent des légendes et s’intéressent aux savoirs médicinaux traditionnels. De même, les missionnaires vivent au contact des communautés et découvrent leur organisation sociale, leurs rituels et leurs coutumes. Ces échanges permettent parfois une meilleure compréhension mutuelle, et certains missionnaires traduisent la Bible dans les langues locales, ce qui contribue paradoxalement à préserver ces idiomes.

⚔️ Méfiances face aux missions chrétiennes et aux explorations

Cependant, les contacts ne sont pas toujours harmonieux. Les Européens, porteurs d’une vision universaliste, perçoivent souvent les cultures locales comme « inférieures » et cherchent à les transformer. Les populations, de leur côté, voient dans ces étrangers des intrus venus imposer de nouvelles croyances et des modes de vie contraires à leurs traditions. Ces malentendus génèrent des tensions, parfois violentes. Dans certains cas, des villages refusent l’installation de missionnaires, ou des chefs locaux interdisent aux explorateurs de poursuivre leurs expéditions.

🛡️ Alliances locales avec missionnaires et explorateurs

Toutes les relations ne sont pas conflictuelles. Certains chefs africains ou asiatiques voient dans l’alliance avec les missionnaires ou les explorateurs une opportunité stratégique. En accueillant une mission chrétienne, ils espèrent obtenir un appui militaire ou matériel de la part de la France. Les explorateurs, quant à eux, utilisent ces alliances pour assurer leur sécurité et progresser dans des zones inconnues. Ces relations pragmatiques montrent que la rencontre coloniale est aussi faite de calculs et de négociations.

🔥 Violences et résistances aux missions et explorations coloniales

Dans de nombreuses régions, les populations locales résistent à l’influence européenne. Des attaques contre des missions chrétiennes ou des caravanes d’exploration sont recensées au XIXe siècle. Ces violences traduisent un refus de la domination culturelle et religieuse. Elles montrent également que les populations ne sont pas passives face à la colonisation, mais actrices de leur propre destin. Ces résistances locales se retrouvent ensuite dans de plus grandes révoltes contre la colonisation.

📚 Témoignages croisés : missionnaires, explorateurs et mémoires locales

Les récits européens construisent une image contrastée de l’Autre. Ils mettent souvent en avant la supposée « barbarie » ou le caractère « primitif » des populations pour justifier la domination coloniale, tout en développant parfois une vision paternaliste. Pourtant, certains témoignages de voyageurs relatent aussi l’accueil chaleureux reçu dans certains villages, les fêtes partagées ou les discussions enrichissantes. De leur côté, les traditions orales africaines et asiatiques gardent la mémoire d’étrangers parfois généreux, parfois violents. Ces visions contrastées soulignent la complexité des contacts et l’impossibilité de réduire la rencontre coloniale à un schéma unique.

🔗 Liens internes

La question des rencontres entre Européens et sociétés locales s’inscrit dans l’ensemble de la colonisation en Afrique, mais aussi dans les dynamiques plus larges de la colonisation en Asie. Les tensions religieuses et culturelles trouvent aussi un écho dans la manière dont ces événements sont perçus aujourd’hui, notamment à travers la mémoire coloniale qui alimente encore des débats contemporains.

En définitive, les missionnaires et explorateurs ne sont pas de simples observateurs. Ils participent activement à la transformation des sociétés locales, parfois en collaborant, parfois en s’opposant. Leurs interactions révèlent la profondeur des bouleversements que la colonisation entraîne dans les modes de vie, les croyances et les relations de pouvoir.

🔬 Enjeux scientifiques, économiques et géopolitiques des expéditions missionnaires et exploratoires

Les missionnaires et explorateurs ne sont pas seulement mus par la foi ou la curiosité. Leurs actions s’inscrivent dans des logiques plus larges où science, économie et géopolitique se croisent. Loin d’être isolées, leurs entreprises accompagnent et préparent la domination coloniale. Explorer, cartographier et christianiser deviennent des instruments complémentaires au service de la France, qui entend rivaliser avec les autres puissances européennes dans la « course aux colonies ».

🧪 Apports scientifiques des explorateurs français et des missions

Chaque expédition constitue une véritable mission de collecte scientifique. Les explorateurs reviennent avec des herbiers, des spécimens zoologiques, des minéraux et des descriptions détaillées des milieux naturels. Ces données alimentent les musées et les sociétés savantes, comme la Société de géographie de Paris. Les missionnaires, de leur côté, décrivent les langues, les coutumes et les traditions locales, offrant aux ethnologues et aux linguistes une documentation précieuse. Ces connaissances, diffusées en Europe, contribuent à forger une vision scientifique du monde extra-européen, mais elles servent aussi à mieux contrôler et exploiter ces espaces.

💰 Ressources et économie coloniale : objectifs des missions et explorateurs

Les explorations ne sont jamais neutres : elles visent à identifier les ressources exploitables. L’Afrique attire l’attention pour son ivoire, son or, ses bois précieux, ses terres cultivables et, particulièrement à la fin du XIXe siècle, le caoutchouc. L’Asie (notamment l’Indochine), de son côté, attire pour ses ressources comme le riz, le caoutchouc, le charbon, et la perspective d’accès aux marchés chinois. Les missionnaires, en installant des écoles et des dispensaires, participent indirectement à la formation d’une main-d’œuvre future pour les entreprises coloniales. Ainsi, le travail spirituel et éducatif s’articule avec l’essor de l’économie coloniale française, qui tire profit de ces nouveaux territoires.

🌍 Compétition impériale : missionnaires et explorateurs dans la course aux colonies

Au XIXe siècle, les grandes puissances européennes s’affrontent pour le partage du monde. La Grande-Bretagne, l’Allemagne, la Belgique ou encore le Portugal cherchent à établir leur influence en Afrique et en Asie. Pour la France, les explorateurs deviennent des pionniers qui marquent le terrain, hissent le drapeau et négocient des traités. L’exemple de Savorgnan de Brazza, qui assure la présence française au Congo avant l’arrivée des Belges, illustre bien cette logique. Les missionnaires, quant à eux, contribuent à renforcer l’autorité française en diffusant la langue et les valeurs de la métropole.

⚖️ Science coloniale et domination : le rôle des explorations

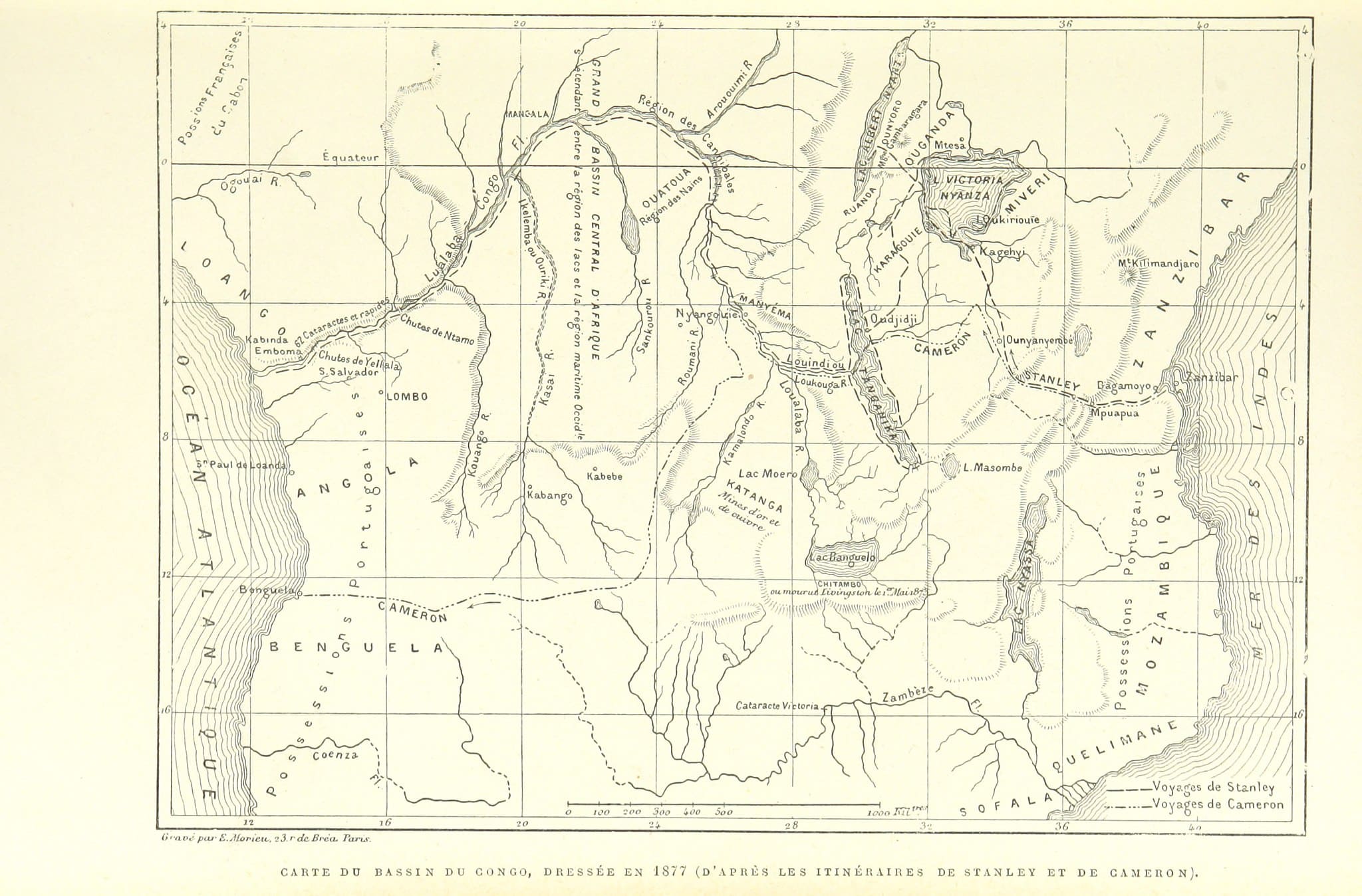

Si la science apparaît comme une quête désintéressée, elle sert en réalité de justification au projet colonial. Les cartes produites par les explorateurs permettent aux armées de préparer leurs campagnes.

Carte des explorations de P. Savorgnan de Brazza (extrait d’un ouvrage de 1887). 📸 Source : Wikimedia Commons (British Library) — No known copyright restrictions (ouvrage hors droits).

Les études botaniques ou géologiques ouvrent la voie à l’exploitation des ressources. Les recherches ethnographiques contribuent à mieux comprendre les sociétés locales afin de les administrer plus efficacement. La science coloniale est ainsi inséparable de l’impérialisme, car elle transforme le savoir en pouvoir.

📡 Stratégies géopolitiques : avant-postes missionnaires et routes d’exploration

Les explorations s’inscrivent dans une stratégie géopolitique globale. Contrôler une région, c’est s’assurer des routes commerciales, des points d’appui militaires et une influence politique. Les missionnaires servent parfois d’« éclaireurs » en établissant des avant-postes stables, qui deviennent ensuite des centres administratifs ou militaires. Les explorateurs, en signalant les points stratégiques (ports, fleuves, montagnes), contribuent à la construction d’un empire cohérent et défendable.

📚 Légitimation de la colonisation : récits missionnaires et d’exploration

En Europe, ces expéditions sont présentées comme une œuvre de progrès. Les savants célèbrent les découvertes, les industriels voient de nouvelles opportunités, et les politiques insistent sur la mission civilisatrice. Ce discours légitime la colonisation en la présentant comme une entreprise altruiste, destinée à apporter science, foi et modernité aux « peuples arriérés ». Pourtant, derrière ce vernis humaniste, se cachent des rapports de force et une exploitation systématique des ressources et des populations.

🔗 Liens internes

Ces enjeux montrent bien que les explorations ne sont pas isolées. Elles sont liées à la construction de l’empire colonial français et trouvent leur prolongement dans les révoltes contre la colonisation, qui contestent ces logiques de domination. Leur mémoire nourrit encore aujourd’hui les débats sur l’héritage colonial, où l’on interroge le rôle ambigu des missionnaires et explorateurs.

En définitive, les missionnaires et explorateurs ne sont pas seulement des figures héroïques ou spirituelles. Ils incarnent une stratégie globale où science, économie et géopolitique s’entrecroisent, révélant la complexité d’une colonisation qui avance autant par la carte et la Bible que par l’épée.

📜 Héritages de missionnaires et explorateurs : critiques contemporaines

L’histoire des missionnaires et explorateurs ne s’arrête pas au XIXe siècle. Leurs actions continuent de marquer nos sociétés actuelles, tant dans la mémoire des peuples colonisés que dans les débats en France. Héritages culturels, scientifiques et religieux s’entrelacent avec des critiques parfois virulentes qui dénoncent les violences et les rapports de domination. La colonisation, loin d’être un passé révolu, reste une question sensible qui alimente encore discussions, recherches et polémiques.

📖 Héritages culturels et linguistiques des missions et explorations

Les missions chrétiennes ont profondément influencé le paysage culturel des anciens territoires colonisés. En Afrique comme en Asie, les écoles missionnaires ont contribué à diffuser la langue française. Aujourd’hui encore, la francophonie trouve en partie ses racines dans ces initiatives. Les traductions de la Bible et les catéchismes ont également permis de fixer par écrit certaines langues locales, assurant ainsi leur transmission. Toutefois, cette influence s’est faite au prix d’une marginalisation des traditions religieuses et culturelles autochtones.

🏛️ Apports scientifiques des explorateurs et collections missionnaires

Les explorateurs et missionnaires ont ramené en Europe une somme impressionnante de connaissances. Cartes, récits, collections ethnographiques et naturalistes enrichissent toujours les musées et bibliothèques. Ces sources sont précieuses pour les chercheurs actuels, qui peuvent y puiser pour comprendre les sociétés d’autrefois. Mais cet héritage scientifique est controversé : beaucoup d’objets collectés l’ont été sans le consentement des populations locales, soulevant aujourd’hui la question des restitutions aux pays d’origine.

⚖️ Critiques postcoloniales des missionnaires et explorateurs

Depuis la seconde moitié du XXe siècle, les voix critiques se sont multipliées. Des historiens, des intellectuels et des militants dénoncent le rôle des missionnaires et explorateurs dans l’entreprise coloniale. Selon eux, derrière l’image d’hommes de science ou de foi, se cache une complicité avec la domination politique et économique de la France. Les missionnaires auraient participé à une acculturation forcée, et les explorateurs auraient ouvert la voie à l’exploitation. Ce regard critique alimente le courant postcolonial, qui cherche à déconstruire les récits héroïques du XIXe siècle.

🗣️ Mémoire coloniale : missionnaires, explorateurs et toponymie

Dans de nombreux pays africains et asiatiques, la mémoire des missionnaires et explorateurs est ambivalente. Certains lieux portent encore leurs noms – comme Brazzaville, fondée par Savorgnan de Brazza – et témoignent d’une reconnaissance partielle. Mais d’autres considèrent ces figures comme des symboles d’une domination étrangère, responsables de la perte de traditions et de la soumission politique. Cette mémoire douloureuse se traduit par des débats publics, des statues contestées et des demandes de reconnaissance des violences coloniales.

🏥 Héritage missionnaire aujourd’hui : écoles et hôpitaux

Il serait injuste de réduire l’action des missionnaires à une seule entreprise coloniale. Beaucoup ont sincèrement œuvré pour améliorer les conditions de vie des populations, en développant l’accès à la santé et à l’éducation. Certaines structures fondées au XIXe siècle – écoles, hôpitaux, missions – existent encore et continuent d’être utilisées. Cependant, cet héritage positif est indissociable du contexte colonial qui l’a vu naître, ce qui explique les jugements nuancés qu’il suscite aujourd’hui.

🔗 Liens internes

Les débats autour de la mémoire des missions et des explorations rejoignent ceux sur l’héritage colonial en général. Ils renvoient aussi aux critiques plus larges de la colonisation française et à la relecture des résistances des colonisés. Comprendre ces héritages, c’est saisir pourquoi la colonisation reste une question vive dans nos sociétés contemporaines.

En définitive, les missionnaires et explorateurs laissent un héritage complexe, à la fois culturel et scientifique, mais entaché par leur participation à une domination coloniale contestée. Les débats actuels montrent que leur mémoire reste un enjeu politique et identitaire, où se confrontent reconnaissance des apports et dénonciation des injustices.

🧠 À retenir

- Les explorateurs français comme René Caillié ou Savorgnan de Brazza ont ouvert des routes, cartographié de nouveaux territoires et préparé l’installation coloniale.

- Les missionnaires, à travers la religion, l’éducation et la santé, ont diffusé la culture européenne et facilité l’intégration des sociétés locales dans l’empire colonial.

- Les rencontres avec les populations locales oscillent entre échanges culturels, alliances stratégiques et conflits ouverts.

- Les expéditions ont des enjeux scientifiques, économiques et géopolitiques : connaissance des territoires, exploitation des ressources et compétition avec les autres puissances européennes.

- L’héritage des missionnaires et explorateurs est ambivalent : il a laissé des apports linguistiques, éducatifs et scientifiques, mais aussi des blessures mémorielles et des critiques postcoloniales.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur les missionnaires et explorateurs

Quel rôle jouaient les missionnaires dans la colonisation ?

Ils cherchaient avant tout à convertir les populations locales au christianisme. Mais leurs écoles et dispensaires diffusaient aussi la langue française et les valeurs européennes, ce qui facilitait l’intégration des territoires dans l’empire colonial.

Pourquoi les explorateurs français partaient-ils en Afrique et en Asie ?

Leurs motivations étaient multiples : curiosité scientifique, recherche de ressources, prestige personnel et volonté de devancer les autres puissances européennes dans la course aux colonies.

Les populations locales ont-elles accueilli favorablement les missionnaires ?

L’accueil fut contrasté. Certaines communautés ont accepté les missionnaires, y voyant des alliés utiles. D’autres ont résisté à ce qu’elles percevaient comme une ingérence culturelle et religieuse.

Quels héritages des missions et explorations sont visibles aujourd’hui ?

On retrouve leur influence dans la francophonie, certaines institutions éducatives ou religieuses encore actives, mais aussi dans des controverses mémorielles liées aux violences coloniales.

Les explorateurs et missionnaires étaient-ils uniquement des instruments de la colonisation ?

Non. Beaucoup étaient animés par une sincère curiosité scientifique ou une véritable vocation religieuse. Mais, volontairement ou non, leurs actions ont souvent servi les intérêts de la colonisation française.