🎯 Pourquoi Le Nil et l’agriculture sont-ils indissociables ?

Sans le Nil, l’Égypte aurait été un désert. Le Nil et l’agriculture forment un couple vital : la crue dépose une boue fertile, les champs sont irrigués, et les récoltes nourrissent le royaume. Cette prospérité renforce l’autorité des pharaons et structure la vie quotidienne des paysans. Les scribes consignent rendements et impôts, souvent en écriture hiératique (sur des papyrus).

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🗺️ Le Nil : géographie et paysages

- 🌊 La crue et la fertilité des sols

- 🚿 Aménagements et techniques d’irrigation

- 📅 Le calendrier agricole égyptien

- 🌾 Cultures, ressources et élevage

- 🏛️ Pouvoir, impôts et stockage des récoltes

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec la première partie : le Nil, sa géographie et ses paysages.

🗺️ Le Nil : géographie et paysages

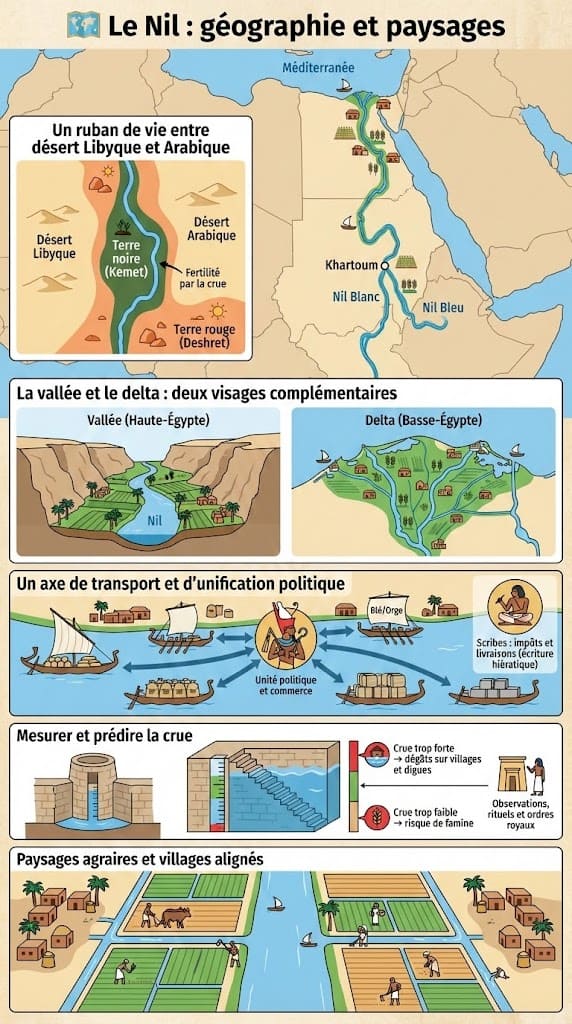

Le Nil traverse l’Afrique du sud au nord et façonne une longue bande verte au milieu du désert. Deux grands affluents, le Nil Blanc et le Nil Bleu, se rejoignent à Khartoum avant de filer vers la Méditerranée. Grâce à ce cours d’eau, l’Égypte antique dispose d’un corridor fertile où villages, champs et voies de transport s’alignent comme des perles.

Un ruban de vie entre désert Libyque et Arabique

De part et d’autre du fleuve, le désert s’étend sur des centaines de kilomètres. Pourtant, la vallée du Nil profite d’un microclimat et d’une humidité suffisante pour l’agriculture. Les Égyptiens parlent volontiers de la « Terre noire » pour désigner la plaine inondable couverte de limon, par opposition à la « Terre rouge » desséchée des plateaux. Cette dualité structure l’occupation humaine, les itinéraires et même les croyances religieuses.

La vallée et le delta : deux visages complémentaires

Au nord, le fleuve se divise en plusieurs bras et forme un large delta triangulaire. Cette zone basse concentre une part importante des surfaces cultivées et des villages. Plus au sud, la vallée est étroite : parfois quelques kilomètres seulement séparent les falaises désertiques. Néanmoins, la navigation y est aisée, ce qui facilite les échanges, la collecte des impôts et les chantiers, comme ceux des pyramides et des temples.

Un axe de transport et d’unification politique

Le Nil sert d’« autoroute » naturelle. Les bateaux transportent céréales, lin, bois importé et pierres de construction. Cette circulation renforce l’unité du pays sous l’autorité du pharaon. Les scribes, garants de l’administration, notent taxes et livraisons en écriture hiératique (sur des papyrus), ce qui consolide encore la centralisation. Ainsi, le fleuve n’est pas seulement une ressource naturelle ; il est une colonne vertébrale politique.

Mesurer et prédire la crue

Parce que l’élévation des eaux conditionne les récoltes, les Égyptiens surveillent la montée du fleuve à l’aide de nilomètres, des puits ou escaliers gradués. Lorsque la crue est trop faible, la famine menace ; lorsqu’elle est excessive, les villages et les digues subissent des dégâts. D’où l’importance d’observations régulières, d’offrandes rituelles et d’ordres royaux coordonnant travaux et secours, en lien étroit avec les prêtres et les administrateurs locaux.

Paysages agraires et villages alignés

Le long des berges, les parcelles s’organisent en lanières perpendiculaires au fleuve pour capter au mieux l’humidité. Les maisons se regroupent sur les points hauts afin d’échapper aux inondations saisonnières. Dans ce cadre, la vie quotidienne s’adapte au rythme du fleuve : on répare les canaux, on entretient les berges, on prépare les semis.

Repères externes pour aller plus loin

Pour replacer ces paysages dans la longue durée, tu peux consulter une synthèse géographique du Nil sur Encyclopaedia Britannica. Des cartes et images satellites utiles se trouvent aussi sur le site de la NASA Earth Observatory, qui montrent bien le contraste entre vallée verte et déserts voisins.

Infographie illustrant la géographie du Nil, son parcours à travers le désert, et son rôle vital de ruban fertile et d’axe de transport pour l’Égypte antique. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Passons maintenant à la crue et la fertilité des sols (#crue-et-fertilite).

🌊 La crue et la fertilité des sols

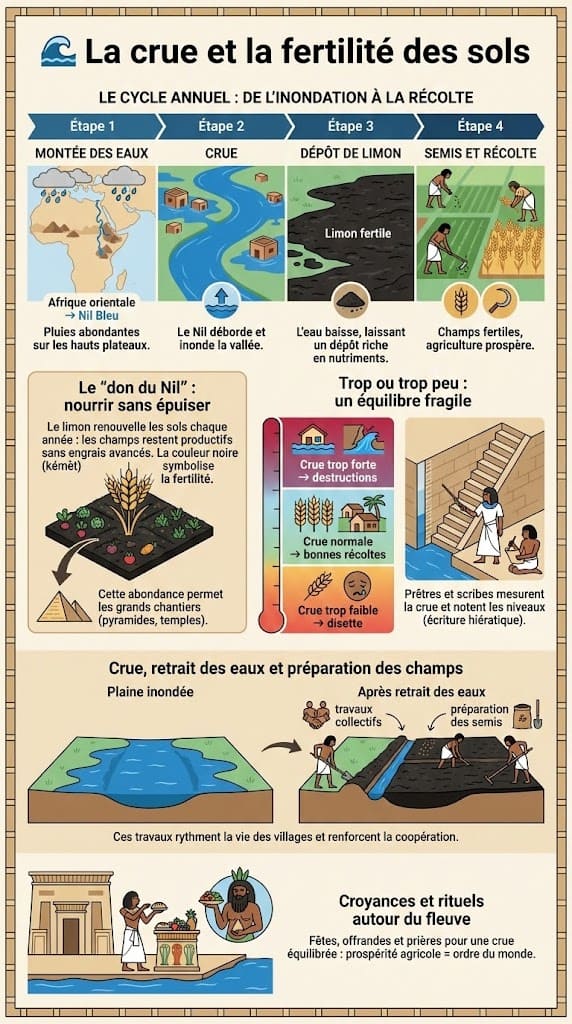

Chaque année, les pluies d’Afrique orientale gonflent le Nil Bleu. Des semaines plus tard, l’onde de crue atteint l’Égypte : le fleuve déborde, inonde la plaine et dépose un limon noir, extraordinairement riche. Sans ce tapis de boue fertile, Le Nil et l’agriculture n’auraient pas soutenu une population aussi nombreuse.

Le « don du Nil » : nourrir sans épuiser

Le limon renouvelle les sols à chaque saison. Ainsi, les champs gardent leur productivité sans techniques avancées d’engrais. Les Égyptiens observent que la couleur noire — kemet — signe la fertilité. Cette abondance explique la construction de grands chantiers comme les pyramides, rendus possibles par des périodes où les paysans sont disponibles.

Trop ou trop peu : un équilibre fragile

Une crue trop faible annonce disette et tensions ; une crue trop forte détruit digues, maisons et greniers. D’où la surveillance par les prêtres et les scribes, qui mesurent le niveau avec des nilomètres et consignent les données en écriture hiératique (sur des papyrus). Le pharaon est tenu d’assurer l’équilibre : réparer, organiser et secourir.

Crue, retrait des eaux et préparation des champs

Quand l’eau se retire, elle laisse un sol humide, souple et prêt pour les semis. Les communautés tracent des levées, égalisent la surface et libèrent les canaux obstrués. Ces travaux collectifs rythment la vie quotidienne des villages et renforcent la coopération locale.

Croyances et rituels autour du fleuve

Parce que la crue conditionne la vie de tous, elle inspire fêtes et offrandes. Les prêtres interprètent les signes, lient prospérité agricole et ordre du monde. Ces représentations s’inscrivent dans le panthéon égyptien, où le fleuve occupe une place sacrée.

Schéma du cycle annuel de la crue du Nil, détaillant le dépôt de limon fertile, le lien avec l’agriculture et l’importance religieuse de cet événement. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec les aménagements et techniques d’irrigation (#amenagements-irrigation).

🚿 Aménagements et techniques d’irrigation

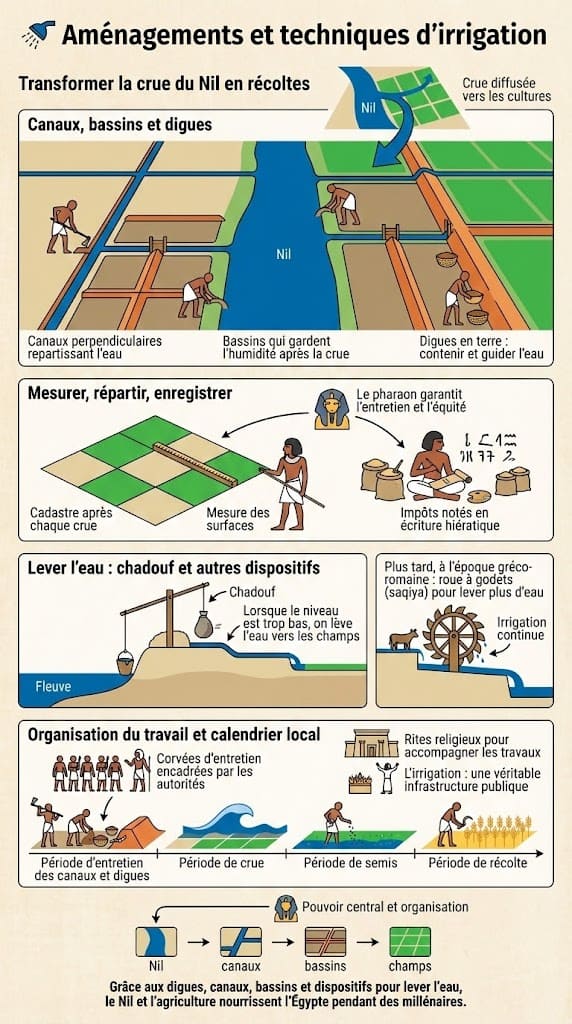

Pour transformer la crue en récoltes, les Égyptiens aménagent le fleuve. Des digues contiennent l’eau, des canaux la répartissent, et des bassins retiennent l’humidité. Cette ingénierie simple mais efficace explique pourquoi Le Nil et l’agriculture ont pu nourrir un royaume pendant des millénaires.

Canaux, bassins et digues

Les communautés creusent des canaux perpendiculaires au fleuve afin d’alimenter des bassins quadrillés par des levées de terre. Quand l’eau se retire, ces bassins gardent un sol humide idéal pour les semis. Les travaux collectifs — ouverture des pertuis, curage, réfection des berges — structurent la vie quotidienne des villages.

Mesurer, répartir, enregistrer

Un cadastre local fixe la taille des parcelles après chaque crue. Les agents royaux mesurent, puis consignent surfaces et impôts en écriture hiératique (sur des papyrus). Ce contrôle soutient le pouvoir du pharaon, garant de l’entretien des ouvrages et de l’équité dans la distribution de l’eau.

Lever l’eau : chadouf et autres dispositifs

Lorsque le niveau est trop bas, on lève l’eau vers les champs. Le chadouf — un balancier avec contrepoids — permet d’irriguer en continu. Bien plus tard (à l’époque gréco-romaine), des roues à godets (saqiya) facilitent l’élévation de volumes plus importants. Pour une vue d’ensemble, vois la notice Britannica sur le chadouf.

Organisation du travail et calendrier local

Les périodes d’entretien mobilisent des corvées encadrées par les autorités locales. Les prêtres rythment les travaux par des rites liés au panthéon. Cette organisation collective fait du réseau d’irrigation une véritable infrastructure publique, essentielle à la stabilité du royaume.

Infographie présentant les systèmes d’irrigation (canaux, digues, bassins, chadouf) utilisés pour maîtriser la crue du Nil et développer l’agriculture égyptienne. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Découvrons maintenant le calendrier agricole égyptien (#calendrier-agricole).

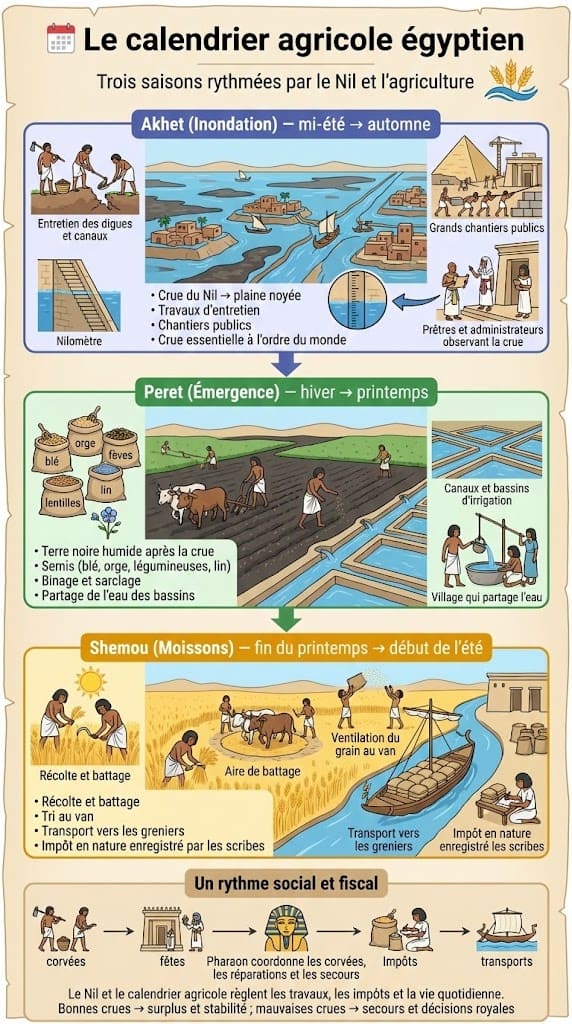

📅 Le calendrier agricole égyptien

En Égypte antique, Le Nil et l’agriculture suivent trois grandes saisons. Le niveau du fleuve règle les travaux des champs, l’impôt en nature et l’organisation de la vie quotidienne. Les scribes fixent les échéances en écriture hiératique (sur des papyrus), et le pharaon coordonne corvées et réparations.

Akhet (Inondation) — de mi-été à automne

Le fleuve déborde et couvre la plaine de limon. Les champs sont noyés : on entretient digues, canaux et nilomètres, on protège les maisons, on transporte par bateau. Les paysans travaillent aussi sur de grands chantiers publics, pendant que prêtres et administrateurs surveillent la crue, essentielle à l’ordre du monde.

Peret (Émergence) — de l’hiver au printemps

L’eau se retire et laisse une terre noire humide. On laboure léger, on trace des sillons et on sème blé, orge, fèves, lentilles et lin. Viennent ensuite binage et sarclage. Les villages rouvrent les pertuis, égalisent les parcelles et partagent l’eau retenue dans les bassins d’irrigation.

Shemou (Moissons) — fin du printemps au début de l’été

Les moissons commencent tôt le matin. On coupe à la faucille, on lie en gerbes, puis on bat le grain au sol durci, parfois avec l’aide d’animaux. Le tri se fait au van. Les récoltes partent en bateaux vers les greniers d’État, où l’impôt en nature est enregistré par les scribes.

Un rythme social et fiscal

Ce calendrier règle tout : périodes de corvée, fêtes, paiements et transports. Les bonnes crues assurent surplus et stabilité politique. Les mauvaises exigent secours, réaménagements et décisions royales rapides, preuve que le pouvoir dépend étroitement du fleuve.

Infographie illustrant la géographie du Nil, son parcours à travers le désert, et son rôle vital de ruban fertile et d’axe de transport pour l’Égypte antique. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 On continue avec les cultures, les ressources et l’élevage (#plantes-et-elevage).

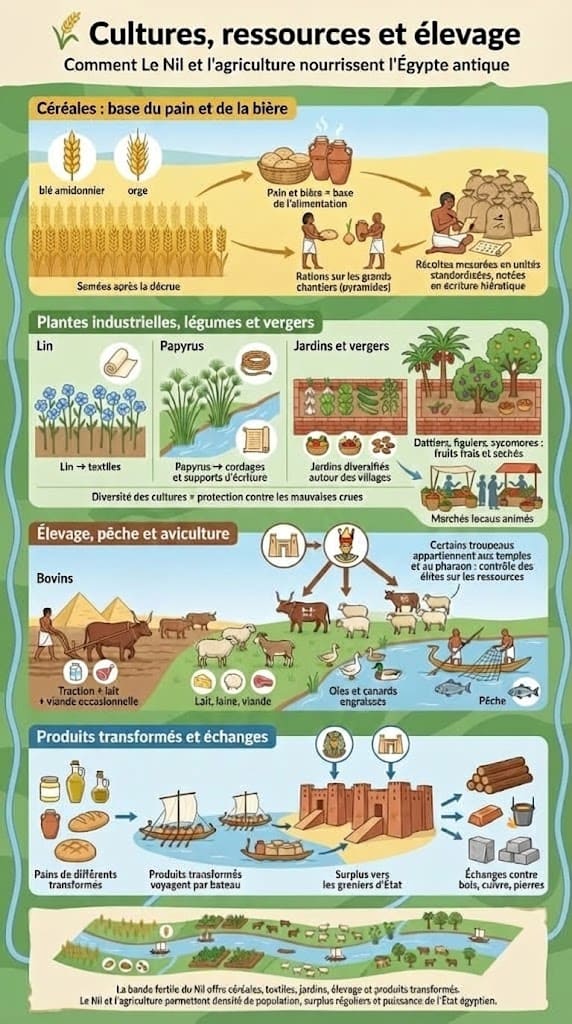

🌾 Cultures, ressources et élevage

La bande fertile du Nil offre une palette de productions remarquablement stable. Les céréales, les plantes textiles et les vergers assurent nourriture, vêtements et échanges. Ces ressources expliquent la densité de population et la régularité des surplus qui alimentent l’État et les temples.

Céréales : base du pain et de la bière

Le blé amidonnier et l’orge dominent. Semés après la décrue, ils donnent farine, galettes et bière, boisson nutritive et sûre. Les rations de travailleurs, notamment sur les grands chantiers des pyramides, comprennent pain, bière et oignons. Les récoltes sont mesurées en unités standardisées consignées en écriture hiératique (sur des papyrus).

Plantes industrielles, légumes et vergers

Le lin sert aux textiles ; le papyrus fournit cordages et supports d’écriture. Les jardins produisent ail, laitues, concombres, fèves et pois chiches. Les dattiers, figuiers et sycomores donnent fruits frais ou séchés. Cette diversité amortit les aléas de la crue et structure la vie quotidienne autour des marchés locaux.

Élevage, pêche et aviculture

Bovins, ovins et caprins fournissent traction, lait et viande occasionnelle. Les oies et canards sont engraissés près des canaux ; la pêche complète l’apport protéique. Certains troupeaux appartiennent aux temples et au pharaon, ce qui renforce le contrôle des élites sur les ressources.

Produits transformés et échanges

Beurre clarifié, huiles, bière et pains voyagent par bateau vers les greniers d’État. Les surplus circulent entre vallée et delta, puis s’échangent contre bois importé, cuivre ou pierres. Ainsi, Le Nil et l’agriculture soutiennent les réseaux économiques et politiques du royaume.

Vue d’ensemble des ressources agricoles de l’Égypte antique : céréales, plantes textiles, jardins, élevage et produits dérivés, tous dépendants du Nil. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Place au pouvoir, aux impôts et au stockage des récoltes (#pouvoir-taxes-stockage).

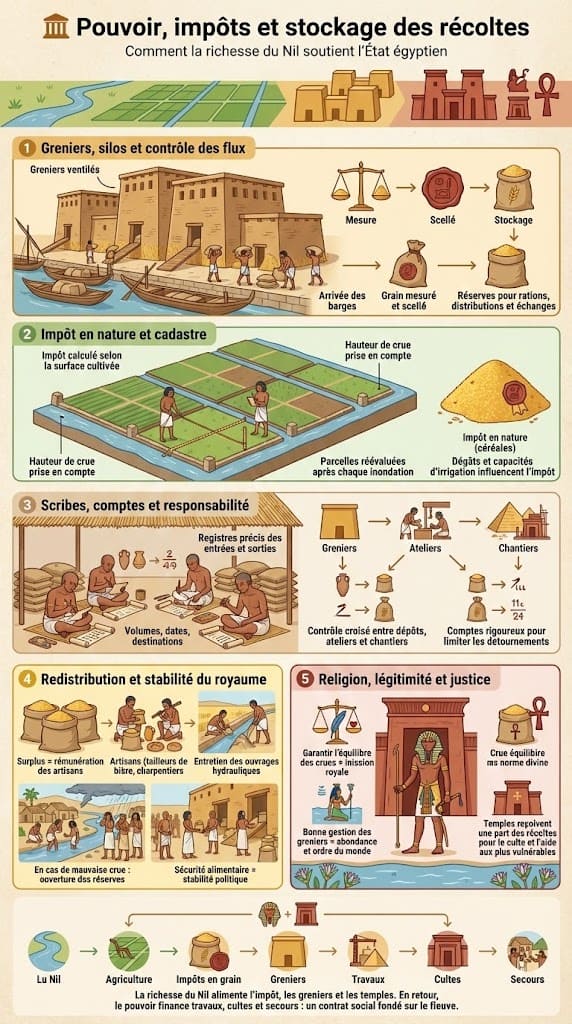

🏛️ Pouvoir, impôts et stockage des récoltes

La richesse agricole issue du Nil fonde l’autorité politique. Les récoltes, collectées en partie comme impôt, alimentent greniers d’État et réserves des temples. En retour, le pouvoir finance travaux, cultes et secours en cas de mauvaise crue : un contrat social adossé au fleuve.

Greniers, silos et contrôle des flux

Les centres administratifs disposent de vastes greniers à étages, ventilés pour limiter l’humidité. Le grain est mesuré, scellé et consigné dès l’arrivée des barges. Ces réserves servent aux rations des ouvriers, aux distributions en période de soudure et aux échanges à longue distance.

Impôt en nature et cadastre

L’impôt, prélevé en céréales, dépend de la surface cultivée et de la hauteur de crue. Après chaque inondation, des équipes réévaluent les limites des parcelles et ajustent l’assiette fiscale. Les décisions tiennent compte des dégâts éventuels et des capacités d’irrigation locales.

Scribes, comptes et responsabilité

Les scribes tiennent un registre précis des entrées et sorties : volumes, destinations, dates. Le contrôle croisé entre dépôts, ateliers et chantiers réduit les détournements. La transparence comptable renforce l’autorité du pouvoir central et la confiance des communautés.

Redistribution et stabilité du royaume

Les surplus permettent de rémunérer les artisans et d’entretenir les ouvrages hydrauliques. En cas de crue insuffisante, l’ouverture des réserves évite famines et troubles. Cette capacité d’anticipation explique la longévité de l’État et l’adhésion à l’ordre voulu par le souverain.

Religion, légitimité et justice

Garantir l’équilibre des crues et la bonne gestion des greniers relève de la mission royale. Le souverain incarne l’harmonie du monde et doit maintenir l’abondance. Les temples, bénéficiaires de parts de récoltes, assurent aussi l’assistance aux plus vulnérables.

Schéma du système économique égyptien : collecte des impôts, stockage dans les greniers royaux, redistribution, et rôle central du pharaon et de l’administration. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 On termine par 🧠 À retenir (#retenir), la FAQ (#faq) et le Quiz (#quiz). Dis-moi si je poursuis.

🧠 À retenir

- Le Nil crée une bande fertile — la « Terre noire » (kemet) — opposée aux déserts alentours (« Terre rouge »).

- La crue annuelle dépose un limon riche : c’est le moteur de l’agriculture et de la prospérité.

- Canaux, bassins, digues et chadoufs transforment la crue en réserves d’eau utiles aux cultures.

- Calendrier en trois saisons : Akhet (inondation), Peret (semis/croissance), Shemou (moissons).

- Blé et orge (pain/bière) forment la base alimentaire ; lin, papyrus et vergers complètent.

- Le pouvoir central prélève l’impôt en nature, stocke dans des greniers et redistribue en cas de pénurie.

- Le fleuve est un axe de transport qui unifie le royaume, soutenu par l’administration des scribes.

- Religions et rites encadrent la crue : ordre du monde et ordre social vont de pair.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur le Nil et l’agriculture

Pourquoi dit-on que l’Égypte est « un don du Nil » ?

Parce que la crue annuelle dépose un limon très fertile qui permet de cultiver au milieu du désert. Sans ce phénomène, la vallée serait trop aride pour nourrir une population importante.

Les Égyptiens utilisaient-ils des engrais ?

Pas au sens moderne. Le limon de la crue renouvelle naturellement la fertilité. Les pratiques d’assolement et le repos des sols, associés à l’irrigation, suffisent à maintenir de bons rendements.

Quelle différence entre chadouf et saqiya ?

Le chadouf est un levier à contrepoids pour puiser l’eau manuellement. La saqiya (plus tardive) est une roue à godets actionnée mécaniquement, qui élève des volumes d’eau plus importants.

Qui fixait l’impôt et comment était-il perçu ?

Le pouvoir royal fixait l’assiette fiscale selon la surface cultivée et la hauteur de crue. L’impôt était perçu en nature (grain), enregistré par les scribes, puis stocké dans des greniers d’État.

Le barrage d’Assouan existait-il dans l’Antiquité ?

Non. Les grands barrages d’Assouan sont modernes (XXe siècle). Dans l’Antiquité, la gestion de l’eau reposait sur des digues, des bassins, des canaux et des dispositifs comme le chadouf.