📜 Pourquoi l’ordonnance de Villers-Cotterêts est-elle capitale ?

⚖️ Signée en 1539 par François Ier, l’ordonnance de Villers-Cotterêts a profondément transformé la vie administrative, linguistique et judiciaire du royaume, en plein XVIe siècle, au cœur de la Renaissance. Derrière ce texte se cache une ambition forte : renforcer l’autorité royale et imposer une langue commune pour mieux gouverner. Mais quelles étaient les intentions exactes du roi ? Et pourquoi cette ordonnance est-elle encore si célèbre aujourd’hui ?

Drapeau royal de la France (XIVᵉ‑XVIᵉ siècles), semé de fleurs de lys d’or sur fond azur.

👇 Clique sur une section pour explorer :

- 📜 Introduction : une réforme fondatrice

- 🏰 Le contexte historique de 1539

- 📑 Que dit exactement l’ordonnance ?

- 🗣️ L’imposition du français : une révolution linguistique

- 🏛️ Une administration plus moderne

- 🧭 Héritage et portée aujourd’hui

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz Ordonnance de Villers-Cotterêts

📜 Introduction : une réforme fondatrice

📌 Pourquoi cette ordonnance est-elle toujours étudiée ?

Quand on évoque la Renaissance française, on pense souvent à l’art, à François Ier ou à Léonard de Vinci. Pourtant, une décision administrative va profondément marquer l’histoire de France : il s’agit de l’ordonnance de Villers-Cotterêts, signée en août 1539. Ce texte impose notamment l’usage du français dans tous les actes officiels. Si cela paraît évident aujourd’hui, à l’époque, c’est une véritable révolution.

🏛️ Une étape décisive dans la construction de l’État

Avec cette ordonnance, François Ier affirme un peu plus son autorité. Il centralise le pouvoir, uniformise les pratiques administratives, et renforce l’unité du royaume. Cette décision s’inscrit dans une série de réformes modernes, que tu peux retrouver dans l’article consacré à François Ier. En imposant le français, le roi rompt aussi avec le latin, jusqu’ici langue du droit et du pouvoir, et rend l’administration plus accessible aux élites lettrées non latinistes et renforce le contrôle royal sur l’appareil judiciaire.

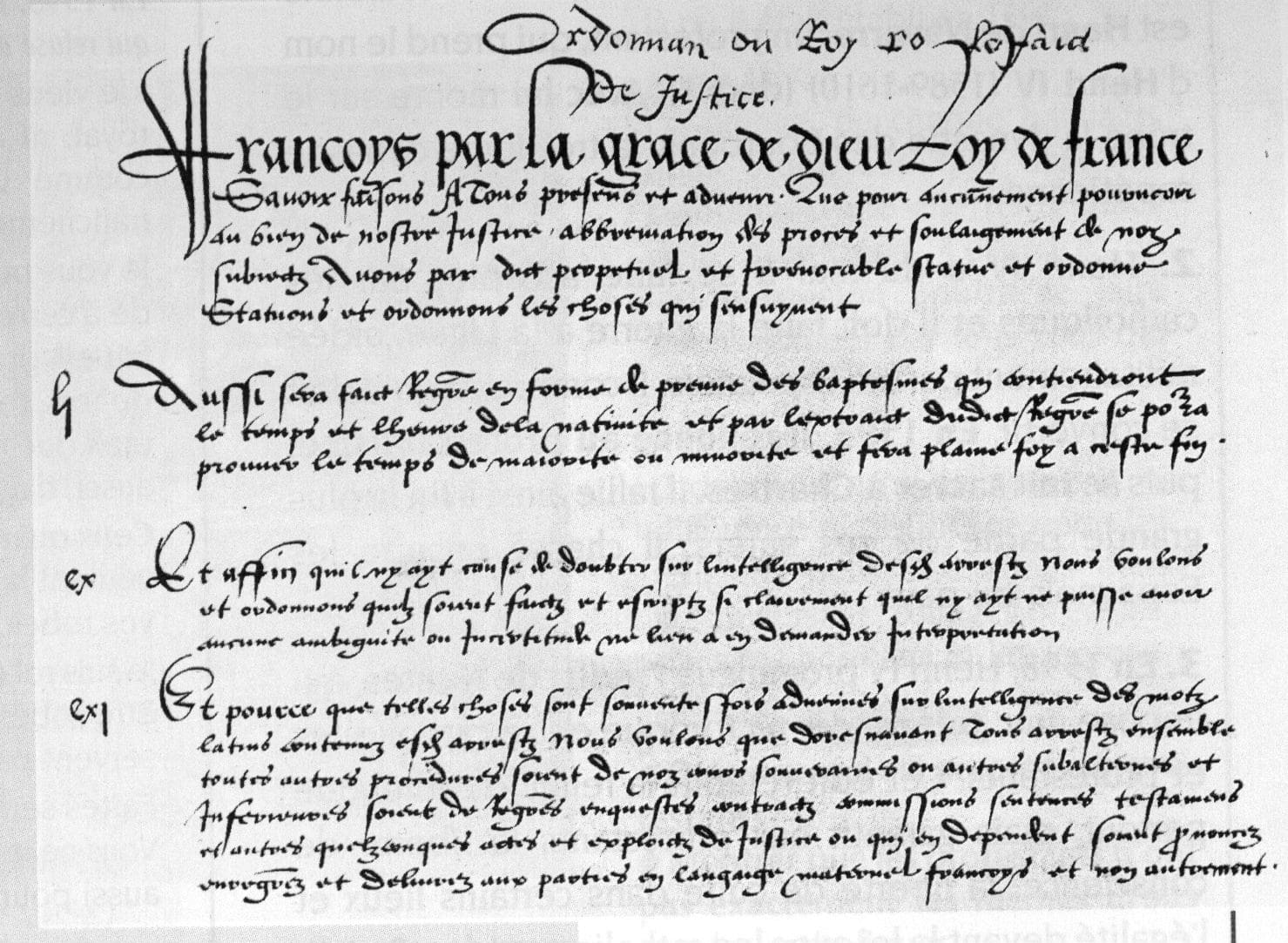

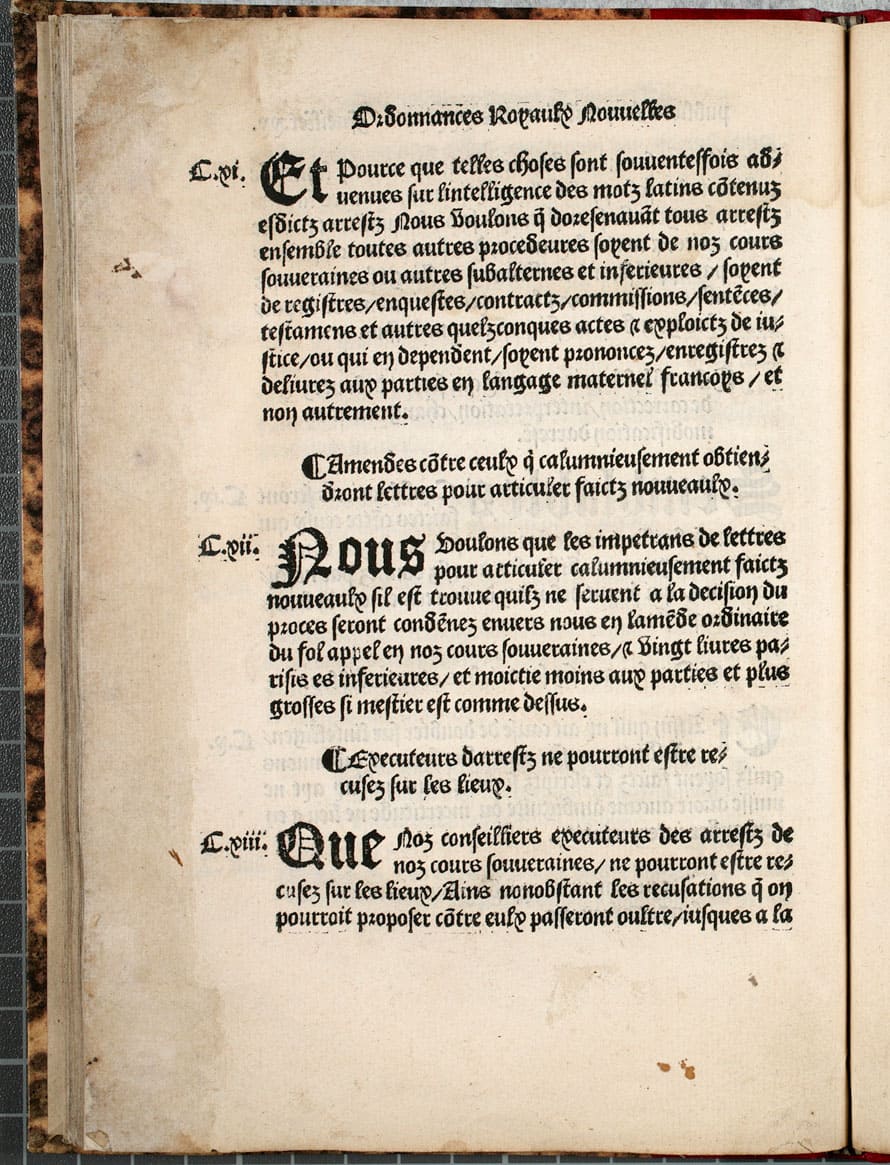

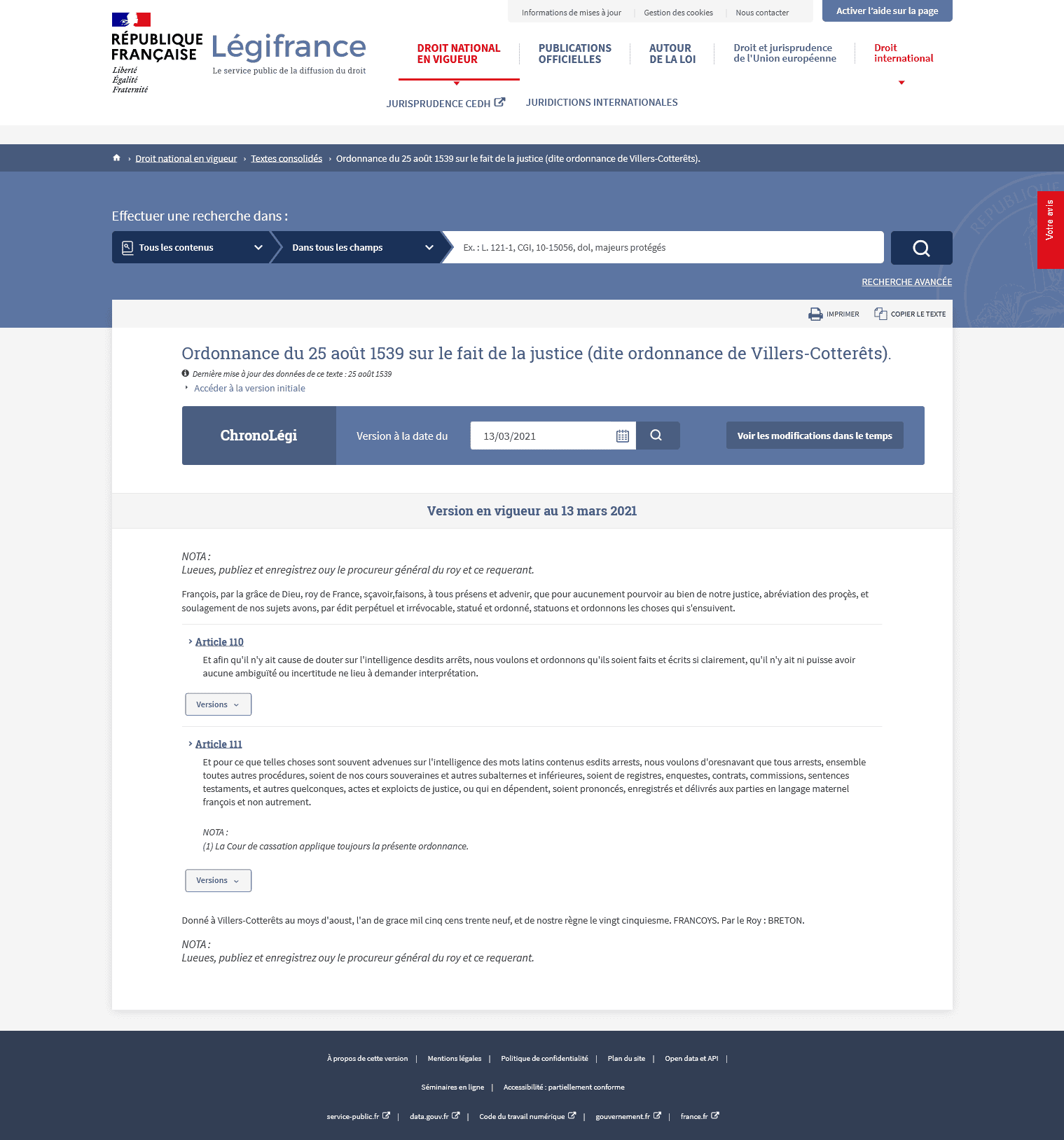

📜 Un texte long, mais célèbre pour deux articles

L’ordonnance compte 192 articles, mais deux d’entre eux sont devenus célèbres : les articles 110 et 111. C’est eux qui imposent que « tous arrêts, et autres procédures […] soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois, et non autrement ». Une petite phrase qui change tout. C’est l’acte décisif qui généralise et systématise l’usage de la langue française comme langue du droit et de l’administration, bien avant que cela ne soit confirmé par d’autres lois comme l’ordonnance de 1794 ou la Constitution actuelle.

🌍 Un tournant dans l’histoire linguistique et politique

Cette réforme s’inscrit dans un contexte de modernisation plus global, à l’image d’autres évolutions de la Renaissance : l’essor de l’imprimerie (voir l’article sur Gutenberg), la diffusion des idées humanistes, ou les débuts de la centralisation monarchique. En ce sens, elle participe à un mouvement qui dépasse la simple question linguistique.

🧠 Une ordonnance… encore bien présente aujourd’hui !

La force de l’ordonnance de Villers-Cotterêts, c’est qu’elle n’est pas restée lettre morte. Elle est toujours en vigueur en partie ! Elle est même l’un des plus anciens textes législatifs encore actifs en droit français. Si tu es curieux, tu peux découvrir comment elle est encore citée dans les préambules de certaines décisions administratives. On verra plus loin pourquoi cette continuité est si exceptionnelle.

📚 Un texte à comprendre pour mieux saisir la construction de la France moderne

Comprendre cette ordonnance, c’est mieux comprendre la construction de l’État français, l’évolution de la langue, mais aussi la manière dont un pouvoir politique utilise les mots pour gouverner. Dans les paragraphes suivants, tu verras le contexte de 1539, le contenu exact du texte, son impact immédiat et son héritage. Prêt pour un plongeon dans les archives de la Renaissance ? Allons-y !

🏰 Le contexte historique de 1539

👑 François Ier, un roi en quête de contrôle

En 1539, François Ier règne depuis près de 25 ans. Il est connu pour ses batailles, comme Marignan, mais aussi pour son goût des arts. Pourtant, ce roi guerrier et mécène est aussi un réformateur. Son objectif est clair : centraliser le pouvoir royal et rendre l’administration plus efficace. Dans un royaume vaste et encore très fragmenté, cette mission est loin d’être simple.

⚖️ Une justice inégale et lente

Avant l’ordonnance, les actes juridiques sont rédigés en latin ou en langues régionales. Résultat : les procédures sont complexes, longues, et souvent incomprises du peuple. Les juges, notaires et greffiers utilisent un jargon inaccessible, ce qui renforce le sentiment d’injustice. Le roi veut donc simplifier, uniformiser, et surtout : rapprocher la justice du peuple. C’est dans cette optique qu’il prépare une série d’ordonnances, dont celle de Villers-Cotterêts est la plus célèbre.

🗺️ Un royaume divisé par les langues

Au XVIe siècle, la France ne parle pas d’une seule voix. On y parle le breton, le gascon, le provençal, le picard, le bourguignon… Le français, tel qu’on le connaît aujourd’hui, est loin d’être dominant. Il est parlé principalement à Paris et dans certaines élites. En imposant le français dans les actes juridiques, François Ier choisit de privilégier une langue pour unifier le royaume, en visant explicitement à remplacer le latin, jugé obscur. L’impact sur les langues locales sera réel, mais à plus long terme. Ce choix n’est pas neutre : il marque une volonté politique forte, similaire à ce qu’on verra plus tard sous la Révolution française avec la notion de langue nationale.

📚 L’influence des idées humanistes

L’époque est marquée par l’humanisme : un courant intellectuel qui valorise le savoir, la raison, et la dignité humaine. Pour les humanistes, la langue vernaculaire (celle du peuple) est un outil d’émancipation. Pourquoi écrire en latin, quand on peut être compris par tous ? Cette idée influence François Ier. Il comprend que rendre la justice accessible, c’est aussi asseoir son autorité. L’ordonnance s’inscrit donc dans une vision moderne, inspirée de l’Italie et de la pensée humaniste.

💬 L’essor de l’imprimerie

Depuis l’invention de l’imprimerie par Gutenberg, les livres se diffusent plus largement. La population, bien qu’encore peu alphabétisée, commence à s’intéresser aux textes imprimés. Le roi, conscient de cette évolution, veut que les décisions publiques soient compréhensibles et circulent plus facilement. C’est une autre raison de préférer le français : il est plus adapté à l’imprimé et à la communication large que le latin.

📍 Pourquoi à Villers-Cotterêts ?

Château de Villers-Cotterêts – Lieu de signature de l’ordonnance de 1539 imposant le français dans l’administration.

L’ordonnance est signée à Villers-Cotterêts, petite ville de Picardie où le roi tient conseil en août 1539. Ce lieu n’est pas choisi au hasard : c’est une résidence royale discrète mais fonctionnelle, propice aux réformes administratives. C’est là que le chancelier Guillaume Poyet rédige et fait adopter le texte. Même si le nom du lieu peut sembler anecdotique, il est resté célèbre à cause de la portée de cette réforme.

📌 Une réforme dans une stratégie plus large

L’ordonnance de 1539 n’est pas isolée. Elle fait partie d’un ensemble de réformes administratives, fiscales et juridiques destinées à renforcer l’État. François Ier modernise les impôts, centralise les décisions, et développe une armée mieux structurée. Toutes ces évolutions participent à la construction de la monarchie moderne. L’ordonnance de Villers-Cotterêts, en imposant une langue unique pour les actes officiels, devient l’un des piliers de cette stratégie.

➡️ Prochaine étape : le contenu exact de l’ordonnance

Tu connais désormais le contexte. Dans la partie suivante, tu découvriras le contenu précis de l’ordonnance, ce qu’elle contient réellement, et pourquoi elle reste aujourd’hui un texte si souvent cité. Prêt à décortiquer ce document historique ? On continue !

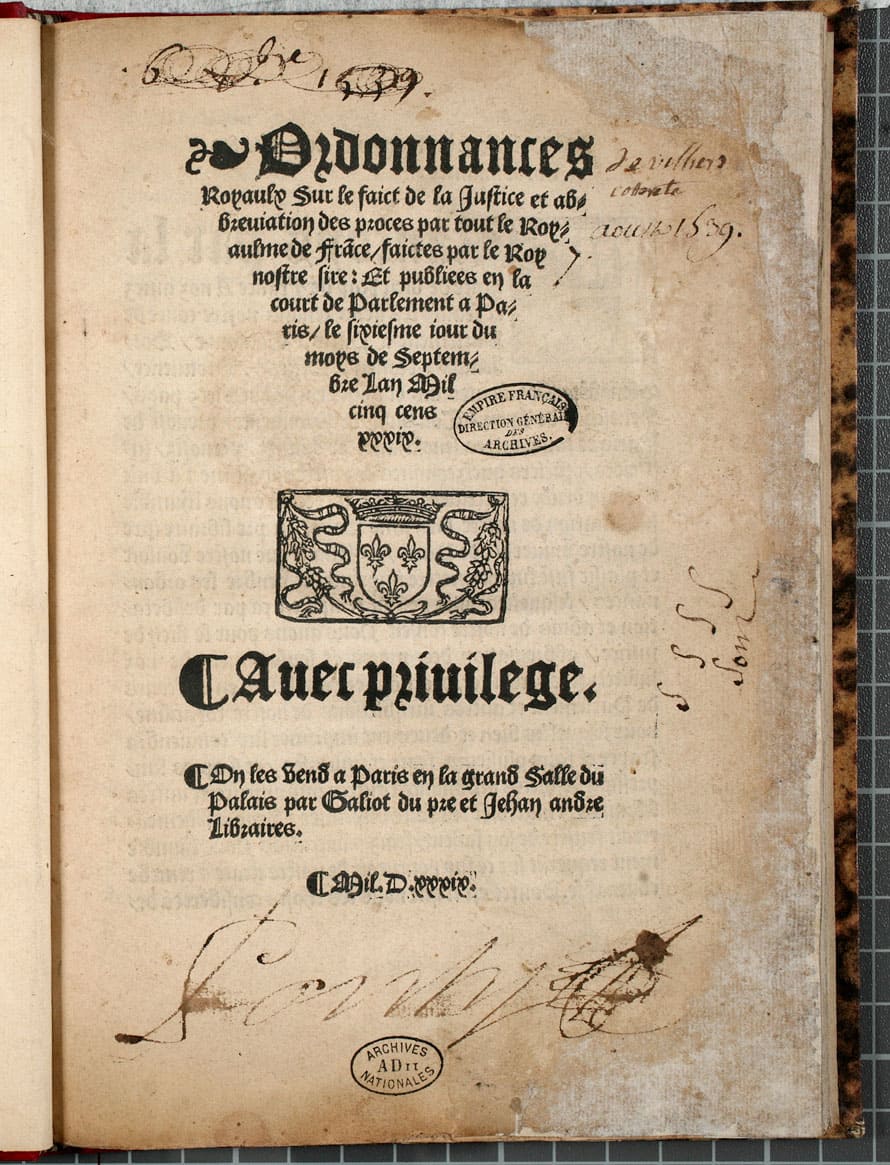

📑 Que dit exactement l’ordonnance ?

📜 Un texte dense, mais structuré

L’ordonnance de Villers-Cotterêts comprend 192 articles répartis en plusieurs chapitres. Elle est avant tout une réforme administrative et judiciaire. Le roi y aborde des sujets aussi variés que la tenue des registres paroissiaux, l’organisation de la justice ou l’unification de certaines procédures. Ce n’est donc pas uniquement une réforme linguistique, même si cet aspect est celui qui a marqué le plus les mémoires.

👶 Les premiers registres d’état civil

Une innovation majeure figure dans les premiers articles : l’obligation de tenir des registres de baptême par les curés. Avant cela, seuls certains évêques ou institutions conservaient des actes dispersés. Désormais, chaque paroisse doit enregistrer les naissances (à travers les baptêmes), ce qui constitue les prémices de l’état civil français. Cela permet de mieux contrôler la population, de résoudre les conflits d’héritage, et de renforcer l’autorité de l’Église… au service de l’État.

📄 La réforme de la procédure judiciaire

Beaucoup d’articles de l’ordonnance visent à simplifier et rationaliser la justice. François Ier veut éviter les lenteurs, les abus, et les incohérences. Il impose, par exemple, que les juges rédigent leurs décisions clairement, sans formules obscures, et que les appels soient mieux encadrés. Cette volonté de clarté administrative s’inscrit dans la continuité de ses réformes de centralisation (comme tu as pu le voir dans l’article sur les institutions françaises).

🗣️ Le célèbre article 111 : la langue française imposée

C’est l’article 111 qui reste aujourd’hui le plus célèbre. Il déclare :

« Et afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et rédigés si clairement, qu’il n’y ait ni puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude, ni lieu à en demander interprétation. Et parce que de telles choses sont très souvent advenues à propos de la compréhension des mots latins contenus dans lesdits arrêts, nous voulons que dorénavant tous arrêts, ainsi que toutes autres procédures, qu’ils viennent de nos cours souveraines ou de juridictions subalternes et inférieures, qu’il s’agisse de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments ou de tout autre acte et exploit de justice, ou de ce qui en dépend, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois, et non autrement. »

Ce passage impose donc le français comme langue officielle des actes administratifs et judiciaires. Le latin, utilisé depuis des siècles, est écarté. C’est un acte fort de souveraineté.

📌 Un acte juridique, mais aussi politique

Ce changement linguistique n’est pas seulement pratique. Il traduit la volonté de renforcer l’unité du royaume. En choisissant le français comme langue administrative, François Ier met en avant une langue nationale qui s’imposera peu à peu comme un symbole d’unité. Cette décision anticipe les débats futurs sur la langue de la République. D’ailleurs, plusieurs siècles plus tard, la Constitution française confirmera que « la langue de la République est le français ».

📚 Une rupture avec le passé

Depuis le Moyen Âge, la justice et l’administration s’exprimaient en latin, parfois mêlé de formules en vieux français ou dialectes locaux. L’ordonnance de Villers-Cotterêts marque une rupture nette : désormais, les actes doivent être compréhensibles par les sujets du roi. Cette accessibilité est une avancée majeure, dans l’esprit de la pensée humaniste.

📂 Un texte qui a force de loi

Ce n’est pas une simple déclaration d’intention. L’ordonnance est un texte contraignant, applicable sur tout le territoire. Les greffiers, les curés, les juges doivent s’y conformer sous peine de sanctions. Même s’il faudra du temps pour que cette réforme soit réellement appliquée partout, notamment dans les provinces éloignées, elle devient progressivement une norme administrative incontournable.

➡️ Et après ? Un impact immédiat sur la langue

Dans la partie suivante, tu verras comment cette réforme va modifier durablement l’usage de la langue française, la perception du pouvoir royal, et la relation entre les citoyens et l’État. L’ordonnance n’est pas qu’un texte oublié : elle continue de vivre dans notre système administratif. Découvrons maintenant l’impact linguistique de cette mesure révolutionnaire !

🗣️ L’imposition du français : une révolution linguistique

📣 Une décision sans précédent

En 1539, exiger que tous les documents officiels soient rédigés en « langage maternel françois », c’est briser une tradition pluriséculaire. Depuis l’époque carolingienne, le latin domine les sphères du pouvoir, du droit, de l’Église et de l’enseignement. Mais ce latin n’est plus compris du peuple. En imposant une langue vernaculaire, le français, François Ier rend les actes juridiques plus accessibles, plus proches du quotidien. C’est une réforme majeure de modernisation et de centralisation.

📉 Le recul du latin dans l’administration

L’ordonnance ne bannit pas le latin dans tous les domaines, mais elle lui fait perdre son monopole officiel. Cela ouvre la voie à une nouvelle dynamique : progressivement, les greffiers, notaires et juges adoptent le français, même si certains continuent à employer des formules latines par habitude. En quelques décennies, le français s’impose dans les administrations royales, notamment à Paris et dans les grandes villes du royaume.

📚 Vers une normalisation de la langue

Cette décision politique va favoriser la standardisation de la langue française. Jusqu’alors, le français n’était pas une langue unifiée, et surtout, il coexistait avec de nombreuses autres langues régionales (occitan, breton, etc.) parlées par une grande partie de la population. L’ordonnance crée un besoin de clarté, ce qui pousse les lettrés à réfléchir aux règles de grammaire, d’orthographe et de syntaxe. Ce mouvement conduira, un siècle plus tard, à la création de l’Académie française sous Richelieu.

🧠 Le français comme outil de pouvoir

Imposer une langue commune, c’est aussi affirmer un pouvoir centralisé. Le roi veut être compris de tous, et que tous comprennent ce que le pouvoir attend d’eux. Cela rejoint d’autres efforts de la monarchie pour uniformiser les pratiques dans le royaume : fiscalité, justice, religion… Le choix du français devient un moyen de contrôler le territoire, unifier les esprits, et renforcer la cohérence de l’État.

🎓 L’accès au droit facilité pour les sujets

En remplaçant le latin par le français, François Ier rend la justice plus lisible. Même si beaucoup de Français restent illettrés, les élites locales et les notables peuvent désormais lire et comprendre les actes sans recourir à un clerc formé au latin. Cela réduit les malentendus, les fraudes, et permet un meilleur accès au droit. Dans les siècles suivants, ce principe sera étendu à d’autres domaines : fiscalité, police, éducation…

🌍 Une singularité européenne

Peu de royaumes imposent aussi tôt une langue nationale dans l’administration. En Angleterre, par exemple, les documents légaux utilisent encore longtemps le latin ou le ‘Law French’ (un français juridique spécifique). En Italie ou en Allemagne, le morcellement politique empêche toute uniformisation linguistique. La France devient donc un exemple rare d’un État qui centralise sa langue comme instrument d’autorité, ce qui contribue à forger une identité nationale forte.

📌 Un premier pas vers la francophonie

L’imposition du français en 1539 ne marque pas encore la naissance de la francophonie, mais elle en est le point de départ. En devenant langue du pouvoir, le français se répandra ensuite dans les colonies, dans la diplomatie, et deviendra l’une des grandes langues internationales. Cette évolution commence ici, à Villers-Cotterêts.

➡️ Et sur l’administration ?

Après avoir vu l’impact linguistique de cette ordonnance, nous allons maintenant nous pencher sur son effet sur les institutions et la bureaucratie naissante. Car oui, ce texte a aussi été une étape majeure dans la construction d’un appareil administratif moderne et centralisé. Poursuivons avec la transformation des structures de l’État.

🏛️ Une administration plus moderne

🧱 Une étape dans la construction de l’État

L’ordonnance de Villers-Cotterêts ne se limite pas à une réforme linguistique. Elle s’inscrit dans une dynamique plus large : celle de la construction d’un État centralisé, piloté par le pouvoir royal. À une époque où la France est encore marquée par de fortes identités régionales, cette volonté d’uniformiser les pratiques judiciaires et administratives marque un tournant décisif. C’est un jalon essentiel vers ce que deviendra plus tard l’État moderne.

📜 Vers une justice plus uniforme

Avant 1539, les lois, les procédures et les jugements varient fortement d’un bailliage à l’autre. Chaque région suit ses coutumes, souvent orales, transmises localement. L’ordonnance vise à clarifier, codifier et harmoniser les pratiques judiciaires sur l’ensemble du territoire. Elle impose par exemple l’enregistrement systématique des décisions de justice et la rédaction claire des actes. C’est l’émergence d’un droit plus rationnel, compréhensible et traçable.

📂 Le début d’un archivage organisé

En rendant obligatoires les registres paroissiaux et les procès-verbaux rédigés en français, François Ier initie aussi une logique d’archivage administratif. Désormais, les décisions doivent être conservées, consultables, et classées. Cette exigence va peu à peu donner naissance aux greffes, aux archives royales, puis aux Archives nationales. C’est un pas fondamental vers une administration capable de se souvenir, de suivre les affaires, et d’assurer une continuité du pouvoir.

🛠️ Des agents plus compétents et mieux encadrés

Cette ordonnance renforce le rôle des officiers royaux : juges, greffiers, notaires, curés. En les obligeant à appliquer de nouvelles règles précises, elle exige aussi d’eux plus de rigueur et de formation. La monarchie commence à professionnaliser ses agents, ce qui contribuera plus tard à la création de véritables corps d’administrateurs. Elle tend à moins déléguer à l’aristocratie locale, et s’appuie davantage sur des officiers royaux compétents, au service direct de la couronne.

🔗 Une centralisation progressive

Villers-Cotterêts participe pleinement à la centralisation du pouvoir royal. En harmonisant les pratiques judiciaires et linguistiques, François Ier s’assure que le même droit s’applique à tous les sujets, du Nord au Sud, en passant par la Bretagne ou le Dauphiné. Cette homogénéité juridique renforce la perception d’un royaume unifié, sous l’autorité du roi, bien avant les grandes réformes des XVIIe et XVIIIe siècles.

⚙️ Un outil de contrôle territorial

En imposant des documents écrits, rédigés de manière uniforme, le roi peut mieux contrôler ce qui se passe dans les provinces. Il peut lire, vérifier, juger à distance. L’administration devient ainsi un outil de surveillance et de coordination à grande échelle. Le roi n’est plus un souverain féodal régnant seulement sur Paris, mais un administrateur qui étend son autorité jusqu’aux confins du royaume.

💬 La parole du roi devient norme écrite

Avant l’essor de l’imprimerie et des textes officiels, le pouvoir s’exerçait souvent à l’oral. Avec l’ordonnance, le verbe royal prend une forme écrite, légale, conservée. Ce changement symbolique est majeur : ce n’est plus seulement la voix du roi qui compte, mais ses textes, ses ordonnances, ses décisions publiées et transmises dans tout le royaume. On passe d’un pouvoir charismatique à un pouvoir normatif.

➡️ Et aujourd’hui ? Un héritage encore vivant

L’ordonnance de Villers-Cotterêts n’est pas seulement un vieux texte de la Renaissance. Elle a laissé des traces profondes dans notre droit, notre administration, et notre rapport à la langue. Dans la dernière partie, nous verrons en quoi cette réforme reste d’actualité… et pourquoi elle est encore citée dans les décisions modernes.

🧭 Héritage et portée aujourd’hui

📅 Le plus ancien texte encore en vigueur

L’ordonnance de Villers-Cotterêts est le plus ancien texte législatif encore partiellement en vigueur dans le droit français. Les articles sur l’enregistrement des baptêmes et l’usage du français dans la justice n’ont jamais été abrogés. Encore aujourd’hui, on en retrouve la trace dans certains textes juridiques ou débats parlementaires. C’est un monument de continuité institutionnelle qui traverse cinq siècles d’histoire.

📚 Une référence dans l’enseignement

L’ordonnance est régulièrement étudiée au collège lorsqu’on aborde la Renaissance, la monarchie française ou l’histoire de la langue. Elle sert de point de repère pour expliquer la construction de l’État, la centralisation, et le passage d’une société médiévale à une société moderne. Elle permet aussi de faire le lien entre le pouvoir royal et l’évolution de la culture écrite.

📖 Une base du français administratif

La langue française, imposée en 1539, devient peu à peu le socle de toute la communication étatique : justice, fiscalité, éducation… Cette décision aura des conséquences sur les siècles suivants, jusqu’à la Révolution française, qui confirmera cette orientation en imposant le français à l’échelle nationale. L’État moderne parle d’une seule voix – et cette voix commence à Villers-Cotterêts.

📜 Un texte symbole, utilisé politiquement

L’ordonnance est parfois évoquée dans les débats sur l’identité nationale, la place de la langue française, ou la protection du patrimoine législatif. En 2021, elle a même été citée lors d’un projet de loi visant à inscrire la défense du français dans la Constitution. Elle incarne à la fois la tradition, la mémoire, mais aussi un enjeu contemporain de cohésion linguistique. À ce titre, elle est régulièrement mentionnée par l’Académie française et les institutions culturelles.

🏛️ Un lieu patrimonial à visiter

La ville de Villers-Cotterêts, dans l’Aisne, abrite toujours le château où fut signée l’ordonnance. Longtemps à l’abandon, il est en cours de réhabilitation et deviendra la Cité internationale de la langue française. Ce projet vise à faire du site un lieu de mémoire, de culture et d’éducation autour de la langue française, en lien avec la politique culturelle menée depuis François Ier.

🌐 Un texte fondateur pour la francophonie

Loin d’être un simple vestige, l’ordonnance est le point de départ d’une politique linguistique qui fera du français une grande langue internationale. Elle ouvre la voie à la diffusion du français dans les colonies, dans la diplomatie, et dans l’éducation. La Francophonie actuelle est donc l’héritière de cette décision du XVIe siècle. De nombreux linguistes, historiens et politologues y voient une date fondatrice.

📌 Une ordonnance, plusieurs dimensions

En résumé, l’ordonnance de Villers-Cotterêts est bien plus qu’un texte administratif. Elle cristallise une époque, une ambition politique, et une volonté de modernisation. Elle permet d’établir des ponts entre le passé et le présent, entre la monarchie absolue et l’État républicain. Pour mieux comprendre ses implications, n’hésite pas à lire également les articles sur François Ier, Gutenberg ou l’humanisme.

➡️ Et maintenant ? À toi de jouer !

Tu as découvert l’origine d’une des plus grandes réformes de la Renaissance française. Pour vérifier ce que tu as retenu, clique juste en dessous sur le quiz interactif, ou consulte l’encadré « À retenir » pour les points essentiels. Et n’oublie pas : l’histoire de France s’écrit souvent dans les détails des textes les plus discrets… comme une ordonnance royale signée dans un château picard.

🧠 À retenir

- L’ordonnance de Villers-Cotterêts est signée par François Ier en 1539.

- Elle impose l’usage du français dans tous les actes officiels et judiciaires.

- Elle marque la fin du latin administratif et unifie la langue de l’État.

- Elle institue les premiers registres de baptême, ancêtres de l’état civil.

- Elle modernise la justice en rendant les procédures plus claires et traçables.

- Elle s’inscrit dans une politique plus large de centralisation monarchique.

- Elle est toujours partiellement en vigueur aujourd’hui.

- Elle est un jalon essentiel dans l’histoire du français et de l’administration publique.

❓ FAQ

👉 Qu’est-ce que l’ordonnance de Villers-Cotterêts ?

C’est une ordonnance royale signée en 1539 par François Ier, qui impose notamment l’usage du français dans les actes officiels.

👉 Pourquoi est-elle encore étudiée aujourd’hui ?

Parce qu’elle marque un tournant dans l’histoire de la langue française et de l’administration moderne. Elle est encore en partie en vigueur.

👉 Que dit l’article 111 ?

Il ordonne que tous les actes soient rédigés « en langage maternel françois » et non plus en latin, pour éviter les confusions.

👉 Quels sont les autres effets de l’ordonnance ?

Elle crée les premiers registres de baptême, rationalise la justice et renforce le contrôle royal sur les provinces.

👉 Où peut-on visiter le lieu de signature ?

À Villers-Cotterêts, dans l’Aisne, où le château royal est en cours de rénovation pour devenir la Cité internationale de la langue française.