🎯 Pourquoi le Parlement et les lois sont-ils au cœur de la démocratie ?

Quand on pense à la démocratie française, on imagine souvent le Président de la République, figure incontournable. Pourtant, ce n’est pas lui qui fait les lois : c’est le Parlement. Institution bicamérale, composé de l’Assemblée nationale et du Sénat, il incarne le débat démocratique et le contrôle du pouvoir exécutif. Comprendre le fonctionnement du Parlement et la manière dont les lois sont votées, c’est entrer au cœur même de la vie politique française.

Les lois encadrent nos droits, nos libertés, nos obligations : de l’école à la santé, de l’environnement à la fiscalité, elles traduisent dans le droit les choix de la société. Mais qui décide ? Comment ces règles sont-elles discutées, modifiées, adoptées ? Dans cette partie, nous allons explorer pas à pas ce mécanisme central.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🏛️ La composition du Parlement

- ⚖️ Le rôle du Parlement

- 📝 Le processus d’élaboration des lois

- 🕵️ Le contrôle du gouvernement

- 🚧 Les limites et critiques

- 👥 Les autres acteurs de la vie parlementaire

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

Plongeons maintenant dans le fonctionnement concret du Parlement et des lois en France !

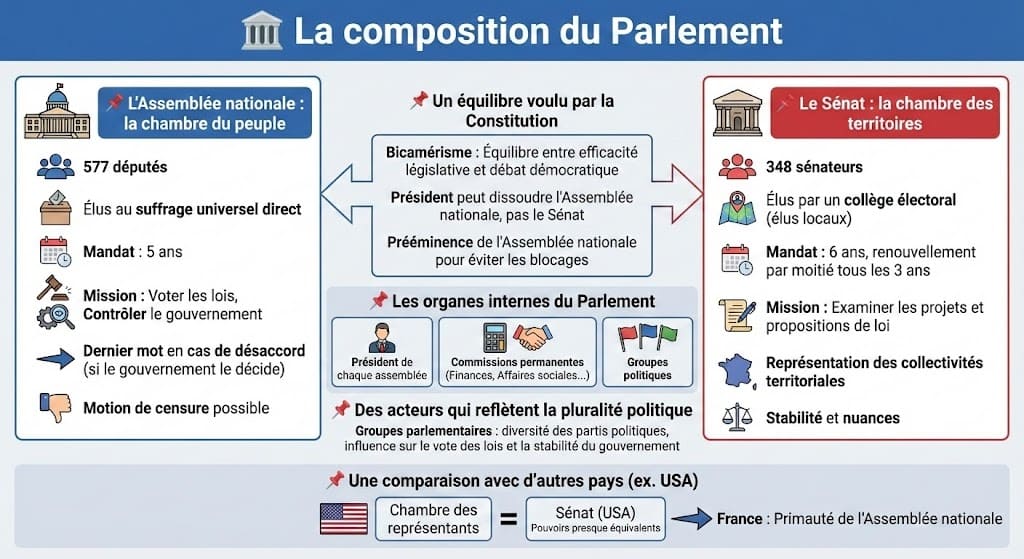

🏛️ La composition du Parlement

Le Parlement français est bicaméral, c’est-à-dire qu’il comprend deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat. Cette organisation reflète l’idée d’équilibre entre représentation directe des citoyens et représentation des territoires.

📌 L’Assemblée nationale : la chambre du peuple

L’Assemblée nationale est l’organe central du Parlement. Elle regroupe 577 députés élus au suffrage universel direct pour cinq ans. Chaque député représente une circonscription. Leur mission première est de voter les lois et de contrôler l’action du gouvernement, dirigé par le Premier ministre. Lorsqu’il y a désaccord avec le Sénat, c’est l’Assemblée nationale qui peut avoir le dernier mot (si le gouvernement le décide).

Cette prééminence renforce le lien direct entre les citoyens et leurs représentants. Le gouvernement peut être renversé par une motion de censure adoptée par les députés, ce qui souligne l’importance de l’Assemblée nationale dans la vie politique.

📌 Le Sénat : la chambre des territoires

Le Sénat compte 348 sénateurs. Contrairement aux députés, ils ne sont pas élus par les citoyens directement, mais par un collège électoral composé d’élus locaux. Leur mandat dure six ans, et la moitié du Sénat est renouvelée tous les trois ans. Cette spécificité en fait une chambre de stabilité et de représentation des collectivités territoriales.

Le Sénat examine aussi les projets et propositions de loi. Même si, en cas de désaccord persistant, c’est l’Assemblée nationale qui tranche, le rôle du Sénat est essentiel pour introduire des nuances et défendre les intérêts des territoires.

📌 Un équilibre voulu par la Constitution

La Constitution de la Ve République fixe la place et les missions de ces deux chambres. Le bicamérisme français n’est pas strictement égalitaire, mais il assure un équilibre entre efficacité législative et débat démocratique. Le président de la République peut dissoudre l’Assemblée nationale, mais pas le Sénat, ce qui confirme la stabilité particulière de cette chambre haute.

📌 Les organes internes du Parlement

À l’intérieur des deux chambres, on trouve des organes essentiels : le président de chaque assemblée, les commissions permanentes (comme la commission des finances ou celle des affaires sociales), et les groupes politiques. Ces structures permettent de préparer le travail législatif, d’organiser les débats et de garantir que toutes les sensibilités politiques puissent s’exprimer.

📌 Des acteurs qui reflètent la pluralité politique

Les groupes parlementaires traduisent la diversité des partis politiques français. Ainsi, on y retrouve des représentants des grandes formations, comme ceux étudiés dans l’article consacré aux partis politiques. Leur influence pèse directement sur le vote des lois et sur la stabilité du gouvernement.

📌 Une comparaison avec d’autres pays

Le bicamérisme n’est pas propre à la France. Aux États-Unis, on retrouve aussi deux chambres : la Chambre des représentants et le Sénat. Mais, contrairement au système français, les deux chambres américaines disposent de pouvoirs presque équivalents. En France, la primauté de l’Assemblée nationale traduit la volonté d’éviter les blocages politiques, héritée des difficultés de la IVe République.

Cette composition bicamérale du Parlement permet d’assurer une représentation complémentaire : d’un côté les citoyens, de l’autre les territoires. Elle reflète aussi un équilibre entre légitimité démocratique directe et continuité institutionnelle.

Comprendre le bicamérisme de la Ve République : une organisation équilibrée entre l’Assemblée nationale et le Sénat. 📸 Source : reviserhistoire.fr

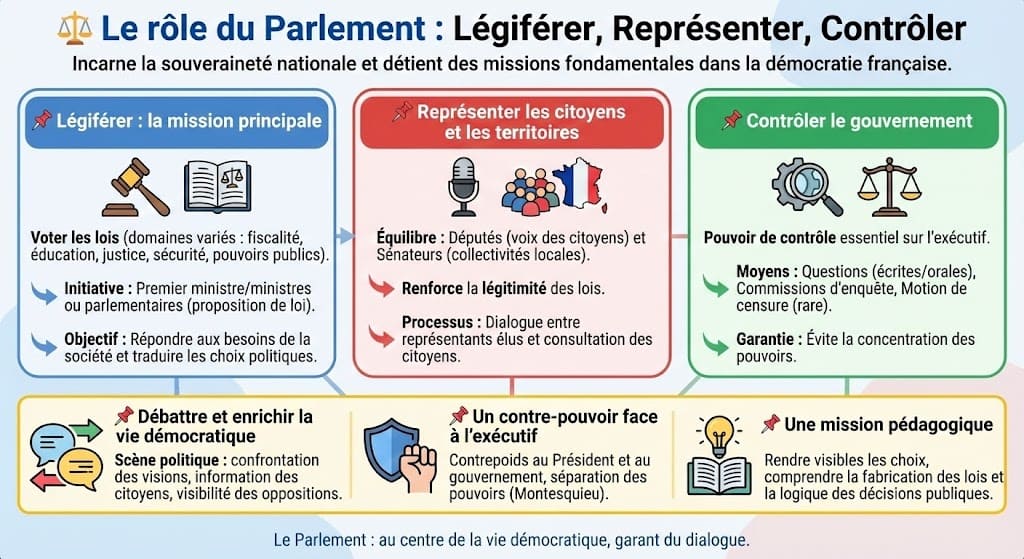

⚖️ Le rôle du Parlement

Le Parlement n’est pas seulement un lieu de débats. Il incarne la souveraineté nationale et détient des missions fondamentales dans la démocratie française. Son rôle est triple : légiférer, contrôler et représenter.

📌 Légiférer : la mission principale

La fonction première du Parlement est de voter les lois. Celles-ci concernent des domaines variés : la fiscalité, l’éducation, la justice, la sécurité ou encore l’organisation des pouvoirs publics. Une loi est discutée en plusieurs étapes, souvent initiée par le Premier ministre ou les ministres, mais elle peut aussi venir d’un parlementaire. C’est ce qu’on appelle une proposition de loi.

Le Parlement s’assure que ces textes répondent aux besoins de la société et qu’ils traduisent les choix politiques débattus. Ce rôle législatif distingue le Parlement d’autres institutions, comme le Président de la République, dont l’action se situe surtout dans l’exécutif et la représentation de la France à l’international.

📌 Représenter les citoyens et les territoires

Les députés, élus directement, incarnent la voix des citoyens. Les sénateurs, eux, représentent les collectivités locales. Cet équilibre entre peuple et territoires renforce la légitimité des lois. Les débats parlementaires sont souvent retransmis et accessibles, permettant à chacun de suivre la vie politique.

Ce rôle représentatif distingue la France des régimes autoritaires, où la loi est imposée d’en haut. Ici, le processus repose sur un dialogue entre représentants élus et, parfois, sur la consultation des citoyens par référendum.

📌 Contrôler le gouvernement

Au-delà du vote des lois, le Parlement dispose d’un pouvoir de contrôle sur le gouvernement. Les députés peuvent déposer des questions écrites ou orales pour demander des comptes aux ministres. Ils peuvent aussi lancer des commissions d’enquête pour éclaircir des affaires publiques. Enfin, une motion de censure peut être votée pour renverser le gouvernement, même si cette procédure reste rare sous la Ve République.

Ce pouvoir de contrôle est essentiel pour garantir que l’action du gouvernement ne s’écarte pas des attentes démocratiques. Il évite la concentration des pouvoirs dans les seules mains de l’exécutif.

📌 Débattre et enrichir la vie démocratique

Le Parlement est aussi une scène politique. Les débats parlementaires opposent et confrontent les visions des différents partis politiques. Ces échanges, parfois vifs, contribuent à clarifier les positions et à informer les citoyens.

Le rôle de débat n’est pas secondaire : il donne une visibilité aux oppositions et permet à la société civile de comprendre les enjeux en cours. Même lorsqu’une loi est adoptée, les débats parlementaires laissent des traces qui nourrissent la mémoire politique et influencent l’avenir.

📌 Un contre-pouvoir face à l’exécutif

Dans un régime où le Président et le gouvernement disposent de pouvoirs importants, le Parlement reste un contrepoids. Certes, la Constitution limite son domaine d’intervention aux matières législatives, mais il conserve une fonction essentielle : empêcher l’exécutif de gouverner sans contrôle.

Cette articulation des pouvoirs répond à un principe fondamental : celui de la séparation des pouvoirs, théorisé par Montesquieu. Dans l’esprit de la démocratie, aucun organe ne doit concentrer seul l’autorité.

📌 Une mission pédagogique

Enfin, le Parlement a une mission de pédagogie politique. En débattant publiquement, il rend visibles les choix, les contradictions et les compromis nécessaires. Pour les citoyens, suivre les séances permet de mieux comprendre la fabrication des lois et la logique des décisions publiques.

Ainsi, le rôle du Parlement dépasse largement le simple vote des lois. Il est au centre de la vie démocratique, garant du dialogue entre exécutif et citoyens, et contrepoids indispensable dans la Ve République.

Légiférer, représenter, contrôler : les piliers essentiels qui définissent le rôle du Parlement dans la démocratie française. 📸 Source : reviserhistoire.fr

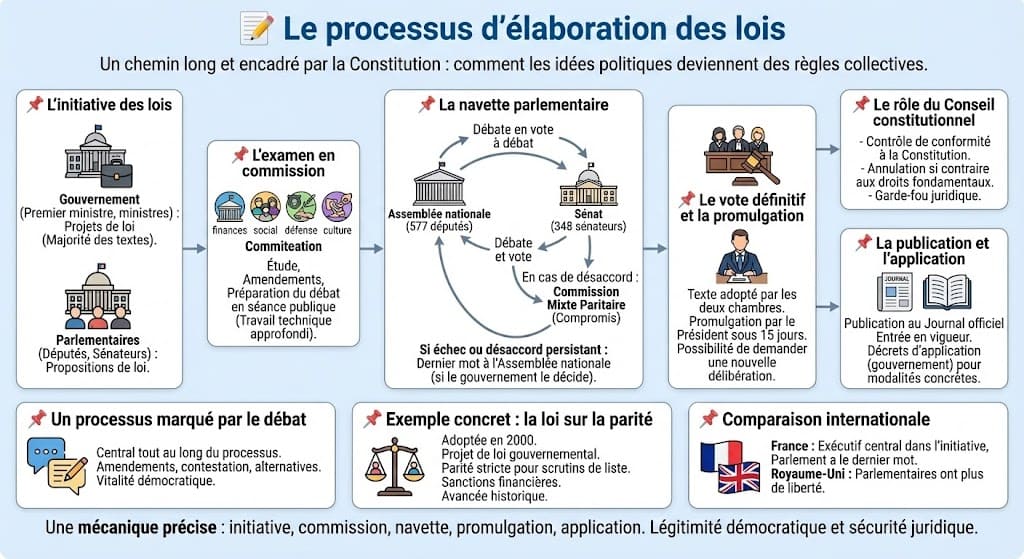

📝 Le processus d’élaboration des lois

Le vote d’une loi n’est jamais le fruit du hasard. C’est un chemin long et encadré par la Constitution. Comprendre ce processus, c’est saisir comment les idées politiques deviennent des règles qui organisent notre vie collective.

📌 L’initiative des lois

Deux acteurs principaux peuvent proposer une loi. Le gouvernement, via le Premier ministre et ses ministres, présente des projets de loi. Les parlementaires (députés ou sénateurs), eux, déposent des propositions de loi. Dans les faits, la majorité des textes viennent du gouvernement, car il dispose de plus de moyens techniques et juridiques.

📌 L’examen en commission

Une fois le texte déposé, il est envoyé devant une commission parlementaire compétente (finances, affaires sociales, défense, culture, etc.). Ces commissions jouent un rôle clé : elles étudient le texte, proposent des amendements et préparent le débat en séance publique. C’est dans ces commissions que le travail technique est le plus approfondi.

📌 La navette parlementaire

Le texte est ensuite débattu et voté successivement par les deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat. C’est ce qu’on appelle la navette parlementaire. Chaque chambre peut modifier le texte. En cas de désaccord, une Commission Mixte Paritaire (députés et sénateurs) se réunit pour trouver un compromis. Si elle échoue, le gouvernement peut donner le dernier mot à l’Assemblée.

Si le désaccord persiste, l’Assemblée nationale a le dernier mot, comme nous l’avons vu dans la relation entre Parlement et Président. Ce mécanisme évite les blocages et garantit que les lois puissent être adoptées.

📌 Le vote définitif et la promulgation

Une fois adopté par les deux chambres, le texte devient une loi. Mais il doit encore être promulgué par le Président de la République, qui signe le texte dans les 15 jours suivant son adoption. Cette étape est plus formelle, car Le Président doit promulguer la loi. Il ne peut pas la refuser définitivement, mais il peut demander au Parlement une nouvelle délibération du texte.

📌 Le rôle du Conseil constitutionnel

Avant la promulgation, certaines lois peuvent être contrôlées par le Conseil constitutionnel. Celui-ci vérifie leur conformité à la Constitution. Si une disposition est jugée contraire aux droits fondamentaux ou aux principes constitutionnels, elle est annulée. Ce garde-fou juridique limite le pouvoir du Parlement et garantit la suprématie de la Constitution.

📌 La publication et l’application

Après promulgation, la loi est publiée au Journal officiel. Elle entre alors en vigueur et devient applicable à tous. Certaines lois nécessitent toutefois des décrets d’application, préparés par le gouvernement, pour préciser leurs modalités concrètes. C’est là que s’opère la jonction entre le vote parlementaire et la mise en œuvre administrative.

📌 Un processus marqué par le débat

Tout au long de ce processus, le débat est central. Les amendements proposés par les parlementaires permettent d’affiner le texte. L’opposition peut contester ou proposer des alternatives. Ces échanges, visibles en séance publique, illustrent la vitalité démocratique.

📌 Exemple concret : la loi sur la parité

Adoptée en 2000, la loi sur la parité politique impose la parité stricte pour les scrutins de liste, et sanctionne financièrement les partis qui ne la respectent pas aux élections législatives. Ce texte est issu d’un projet de loi gouvernemental, débattu longuement dans les deux chambres. Sa promulgation par le Président de la République a marqué une avancée historique dans l’égalité hommes-femmes en politique. Cet exemple montre comment une idée politique devient une règle contraignante après un parcours institutionnel complet.

📌 Comparaison internationale

En France, l’exécutif joue un rôle central dans l’initiative des lois. À l’inverse, dans certains pays comme le Royaume-Uni, les parlementaires disposent d’une liberté plus grande pour proposer des textes. Cette différence reflète la particularité de la Ve République, où l’exécutif est très fort mais reste encadré par un Parlement qui conserve le dernier mot.

Le processus d’élaboration des lois est donc une mécanique précise : initiative, commission, navette, promulgation, application. Ce cheminement garantit à la fois la légitimité démocratique et la sécurité juridique des textes adoptés.

Du dépôt du texte à son application : le long cheminement institutionnel de la navette parlementaire pour voter une loi. 📸 Source : reviserhistoire.fr

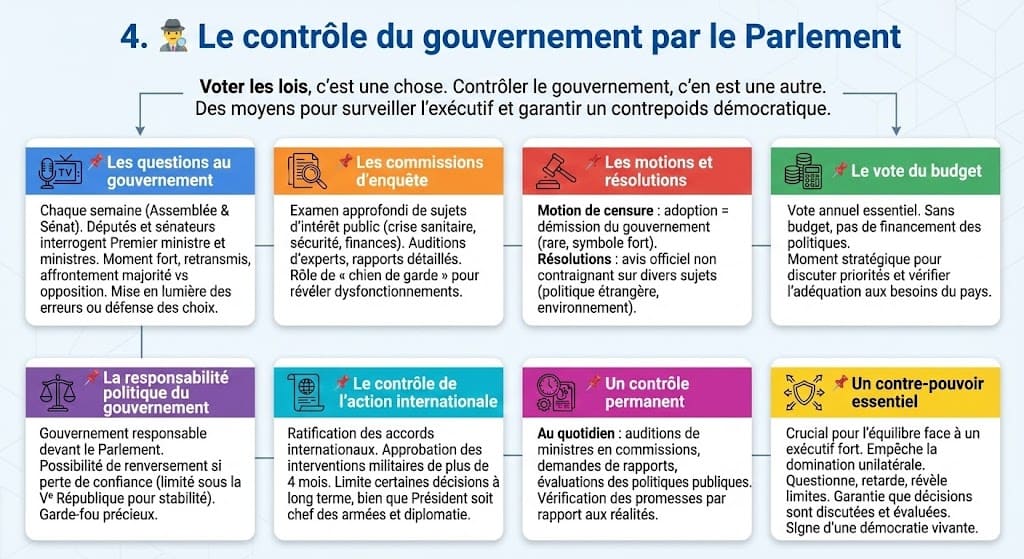

4. 🕵️ Le contrôle du gouvernement par le Parlement

Voter les lois, c’est une chose. Mais contrôler le gouvernement, c’en est une autre. Le Parlement dispose de nombreux moyens pour surveiller l’action de l’exécutif et rappeler que, dans une démocratie, aucun pouvoir ne doit agir sans contrepoids.

📌 Les questions au gouvernement

Chaque semaine, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, se tiennent les « questions au gouvernement ». Les députés et sénateurs interrogent directement le Premier ministre et les ministres. C’est un moment fort de la vie parlementaire, souvent retransmis à la télévision, où majorité et opposition s’affrontent publiquement.

Ces séances sont l’occasion pour l’opposition de mettre en lumière les erreurs ou les zones d’ombre de la politique menée. Pour la majorité, elles servent à défendre les choix gouvernementaux et à rassurer l’opinion.

📌 Les commissions d’enquête

Le Parlement peut créer des commissions d’enquête pour examiner en profondeur un sujet d’intérêt public : gestion de crise sanitaire, sécurité intérieure, affaires financières… Ces commissions auditionnent des experts, des responsables politiques, des hauts fonctionnaires, et publient des rapports détaillés. Même si elles ne débouchent pas toujours sur des sanctions, elles permettent de mettre la lumière sur des dysfonctionnements.

Ce pouvoir d’enquête illustre bien le rôle de « chien de garde » du Parlement, indispensable dans une démocratie moderne.

📌 Les motions et résolutions

L’un des moyens les plus spectaculaires de contrôle est la motion de censure. Si elle est adoptée par la majorité des députés, le gouvernement doit démissionner. Cet outil, bien que rarement utilisé, reste un symbole fort : il rappelle que le gouvernement ne peut gouverner qu’avec la confiance de l’Assemblée nationale.

À côté de la motion de censure, les parlementaires peuvent aussi voter des résolutions. Celles-ci n’ont pas de valeur contraignante, mais elles permettent d’exprimer un avis officiel, par exemple sur la politique étrangère ou environnementale.

📌 Le vote du budget

Le budget de l’État est voté chaque année par le Parlement. C’est l’un des instruments les plus puissants de contrôle. Sans vote du budget, le gouvernement ne peut financer ses politiques. Les débats budgétaires sont donc un moment stratégique : ils permettent de discuter des priorités financières et de vérifier si les choix de l’exécutif correspondent aux besoins du pays.

Ce rôle rejoint directement les missions des partis politiques, car ce sont eux qui portent les grandes visions économiques et sociales à travers leurs élus.

📌 La responsabilité politique du gouvernement

La Constitution prévoit que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Cela signifie que les députés peuvent renverser le gouvernement s’ils estiment qu’il ne répond plus à la volonté nationale. Ce mécanisme a été limité par la Ve République pour éviter l’instabilité chronique de la IVe République, où les gouvernements tombaient très vite. Mais il demeure un garde-fou précieux.

📌 Le contrôle de l’action internationale

Le Parlement a aussi un rôle dans la politique étrangère. Les accords internationaux doivent être ratifiés par lui, et les interventions militaires de plus de quatre mois doivent obtenir son approbation. Même si le Président de la République reste le chef des armées et de la diplomatie, le Parlement peut limiter certaines décisions à long terme.

📌 Un contrôle permanent

Le contrôle du gouvernement par le Parlement ne se limite pas aux grands débats ou aux motions. Il s’exerce au quotidien : auditions de ministres devant les commissions, demandes de rapports, évaluations des politiques publiques. Cet ensemble d’outils permet de vérifier si les promesses tenues correspondent aux réalités vécues par les citoyens.

📌 Un contre-pouvoir essentiel

Dans un régime où l’exécutif est fort, comme en France, le rôle de contrôle du Parlement est crucial pour maintenir un équilibre. Sans ce contrepoids, la démocratie risquerait de se transformer en domination unilatérale de l’exécutif. Le Parlement n’a pas toujours la capacité de bloquer les décisions, mais il peut les questionner, les retarder, ou en révéler les limites.

En somme, le contrôle parlementaire n’est pas seulement une procédure institutionnelle. C’est une garantie pour les citoyens que les décisions politiques sont discutées, évaluées et, si besoin, contestées. C’est ce qui distingue une démocratie vivante d’un régime autoritaire.

Surveiller l’exécutif : un contrepoids démocratique indispensable exercé via les questions, les enquêtes et le vote du budget. 📸 Source : reviserhistoire.fr

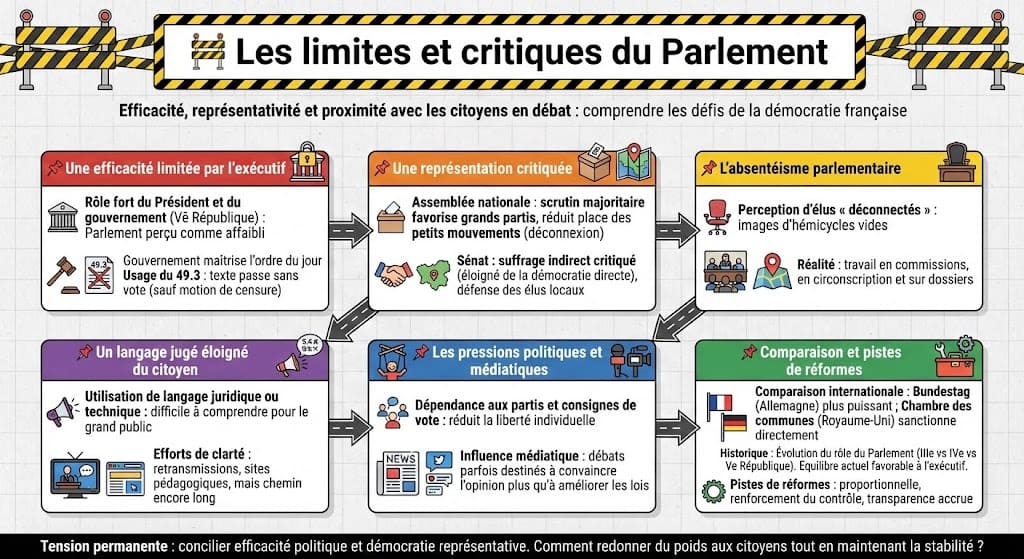

🚧 Les limites et critiques du Parlement

Si le Parlement joue un rôle central dans la démocratie, il n’échappe pas aux critiques. Son efficacité, sa représentativité et sa proximité avec les citoyens font régulièrement débat. Comprendre ces limites permet de mieux saisir les défis de la vie politique française.

📌 Une efficacité limitée par l’exécutif

La Ve République accorde un rôle fort au Président de la République et au gouvernement. En conséquence, le Parlement est parfois perçu comme affaibli. Le gouvernement maîtrise une grande partie de l’ordre du jour, c’est-à-dire les sujets débattus et votés. Cela réduit la liberté des députés et des sénateurs pour imposer leurs propres priorités.

De plus, l’article 49.3 de la Constitution permet au gouvernement de faire passer un texte sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et adoptée. Cet outil, souvent critiqué, illustre la domination de l’exécutif sur le législatif.

📌 Une représentation critiquée

La représentativité du Parlement soulève des questions. À l’Assemblée nationale, les députés sont élus au scrutin majoritaire, ce qui favorise les grands partis et réduit la place des petits mouvements. Beaucoup de voix exprimées par les électeurs ne se traduisent pas en sièges. Cela alimente un sentiment de déconnexion entre citoyens et institutions.

Au Sénat, l’élection au suffrage indirect est critiquée comme éloignée de la démocratie directe. Certains estiment que le Sénat défend surtout les élus locaux, parfois au détriment de la société civile.

📌 L’absentéisme parlementaire

Un reproche récurrent concerne l’absentéisme des parlementaires. Les images d’hémicycles vides pendant les débats nourrissent la critique d’élus « déconnectés ». En réalité, les parlementaires travaillent aussi en commissions, en circonscription et sur leurs dossiers. Mais cette perception alimente la méfiance des citoyens envers leurs représentants.

📌 Un langage jugé éloigné du citoyen

Les débats parlementaires utilisent parfois un langage juridique ou technique, difficile à comprendre pour le grand public. Cela limite l’accessibilité de la politique et nourrit l’idée que le Parlement fonctionne comme un cercle fermé réservé aux initiés.

Des efforts sont faits pour rendre les travaux plus clairs : retransmissions télévisées, sites internet pédagogiques, documents explicatifs. Mais le chemin vers une communication simple et transparente reste long.

📌 Les pressions politiques et médiatiques

Le Parlement est aussi critiqué pour sa dépendance vis-à-vis des partis politiques et des consignes de vote. Les députés et sénateurs suivent souvent la ligne de leur groupe politique, ce qui réduit leur liberté individuelle. L’influence médiatique accentue ce phénomène, car certains débats sont plus destinés à convaincre l’opinion qu’à améliorer le contenu des lois.

📌 Comparaison historique et internationale

Si le Parlement français semble affaibli, ce n’est pas toujours le cas ailleurs. En Allemagne, le Bundestag dispose d’un pouvoir législatif et de contrôle plus large. Au Royaume-Uni, la Chambre des communes peut directement sanctionner le gouvernement par un vote. En France, l’équilibre penche davantage vers l’exécutif, ce qui reflète la volonté des fondateurs de la Ve République d’éviter l’instabilité de la IVe République.

Historiquement, le rôle du Parlement a beaucoup évolué. Sous la IIIe République, il dominait largement la vie politique. Sous la IVe, il a été accusé d’instabilité chronique. La Ve République a corrigé ces excès, mais certains considèrent que l’équilibre est désormais trop favorable au pouvoir exécutif.

📌 La défiance citoyenne

La crise de confiance entre les citoyens et leurs représentants reste l’une des principales critiques. Beaucoup perçoivent le Parlement comme éloigné des réalités sociales, en particulier lors des grandes réformes impopulaires (réformes des retraites, lois économiques, etc.). Les mouvements sociaux, comme ceux des « gilets jaunes », traduisent cette frustration face à des décisions jugées éloignées des attentes populaires.

📌 Des pistes de réformes

Plusieurs pistes sont régulièrement proposées pour renforcer le Parlement : introduction d’une dose de proportionnelle pour mieux représenter la diversité politique, renforcement des pouvoirs de contrôle, ou encore amélioration de la transparence des débats. Ces réformes visent à rapprocher le Parlement des citoyens et à rééquilibrer les institutions.

En somme, les critiques adressées au Parlement soulignent une tension permanente : comment concilier efficacité politique et démocratie représentative ? Comment donner plus de poids aux citoyens tout en maintenant la stabilité du système ? Ces questions restent ouvertes et nourrissent les débats institutionnels en France.

Entre manque d’efficacité face à l’exécutif et crise de représentativité : comprendre les débats et critiques qui entourent le Parlement. 📸 Source : reviserhistoire.fr

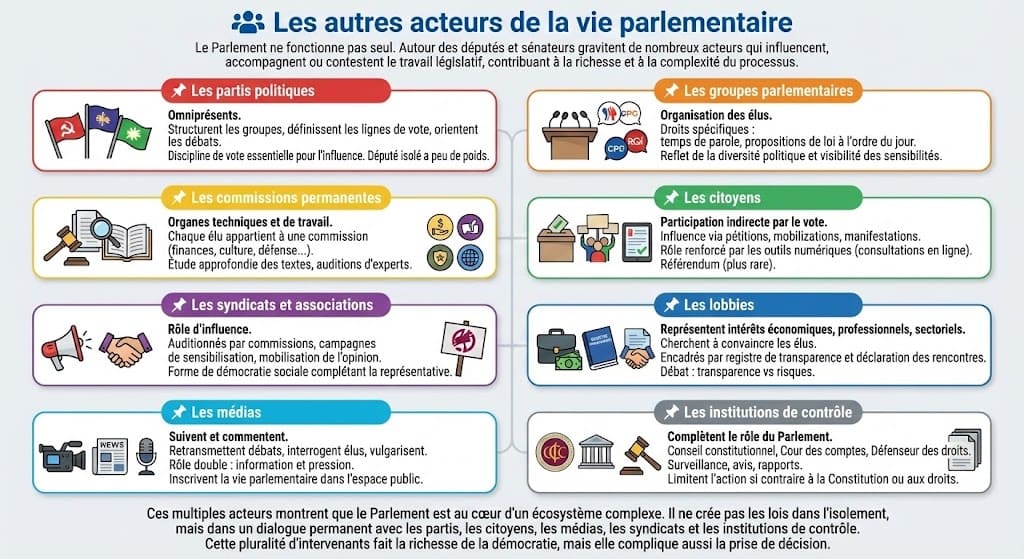

👥 Les autres acteurs de la vie parlementaire

Le Parlement ne fonctionne pas seul. Autour des députés et sénateurs gravitent de nombreux acteurs qui influencent, accompagnent ou contestent le travail législatif. Ces forces extérieures contribuent à la richesse mais aussi à la complexité du processus parlementaire.

📌 Les partis politiques

Les partis politiques sont omniprésents dans la vie parlementaire. Ils structurent les groupes à l’Assemblée nationale et au Sénat, définissent les lignes de vote et orientent les débats. Un député ou un sénateur isolé a peu de poids sans le soutien d’un parti. Cela explique pourquoi la discipline de vote est souvent respectée : suivre son parti garantit d’avoir une influence dans les discussions et sur l’ordre du jour.

📌 Les groupes parlementaires

Au sein du Parlement, les élus s’organisent en groupes politiques. Ces groupes disposent de droits spécifiques, comme du temps de parole réservé ou la possibilité d’inscrire des propositions de loi à l’ordre du jour. Leur existence reflète la diversité de la vie politique française et permet de rendre visibles les positions des différentes sensibilités.

📌 Les commissions permanentes

Les commissions ne sont pas seulement des organes techniques : elles concentrent une grande partie du travail parlementaire. Chaque député ou sénateur appartient à une commission (finances, affaires culturelles, affaires étrangères, défense, etc.). Ces espaces de discussion moins médiatisés sont essentiels pour étudier les textes en profondeur et auditionner des experts.

📌 Les citoyens

Les citoyens participent indirectement à la vie parlementaire. D’abord par leur vote, en élisant leurs représentants. Mais aussi par des pétitions, des mobilisations ou des manifestations, qui influencent parfois les débats. La montée des outils numériques renforce ce rôle : de plus en plus de consultations en ligne ou de débats publics accompagnent l’élaboration des lois.

Le référendum, utilisé plus rarement, reste une autre manière de donner directement la parole aux citoyens, même s’il relève surtout du Président de la République.

📌 Les syndicats et associations

Les syndicats de salariés, les organisations patronales ou encore les grandes associations jouent un rôle d’influence. Ils sont auditionnés par les commissions parlementaires, organisent des campagnes de sensibilisation, et mobilisent l’opinion publique pour peser sur les choix des parlementaires. Leur action est une forme de démocratie sociale qui complète la démocratie représentative.

📌 Les lobbies

Le lobbying est souvent perçu négativement, mais il fait partie du fonctionnement parlementaire. Les lobbies représentent des intérêts économiques, professionnels ou sectoriels. Ils cherchent à convaincre les élus d’adopter ou de modifier une loi en leur faveur. Pour encadrer cette pratique, un registre de transparence existe, et les parlementaires doivent déclarer leurs rencontres avec des représentants d’intérêts.

Ce rôle d’influence soulève des débats : entre transparence démocratique et risque de capture du pouvoir législatif par des intérêts privés, l’équilibre reste fragile.

📌 Les médias

Les médias suivent et commentent la vie parlementaire. Ils retransmettent les débats, interrogent les élus, vulgarisent des sujets complexes. Leur rôle est double : informer les citoyens mais aussi mettre une pression sur les parlementaires, qui savent que leurs prises de parole peuvent être reprises et commentées largement.

À travers cette médiatisation, la vie parlementaire ne reste pas confinée aux murs de l’hémicycle : elle s’inscrit dans l’espace public et alimente le débat démocratique.

📌 Les institutions de contrôle

Enfin, d’autres institutions viennent compléter le rôle du Parlement. Le Conseil constitutionnel, mais aussi la Cour des comptes ou le Défenseur des droits, exercent une surveillance sur les lois et les politiques publiques. Ils apportent des avis, publient des rapports et, parfois, limitent l’action législative si elle est contraire à la Constitution ou aux droits fondamentaux.

Ces multiples acteurs montrent que le Parlement est au cœur d’un écosystème complexe. Il ne crée pas les lois dans l’isolement, mais dans un dialogue permanent avec les partis, les citoyens, les médias, les syndicats et les institutions de contrôle. Cette pluralité d’intervenants fait la richesse de la démocratie, mais elle complique aussi la prise de décision.

Le Parlement ne décide pas seul : aperçu de l’écosystème complexe d’acteurs qui influencent, accompagnent ou surveillent le travail des élus. 📸 Source : reviserhistoire.fr

🧠 À retenir : l’essentiel sur le Parlement et les lois

- Le Parlement français est bicaméral : Assemblée nationale (577 députés élus directement) et Sénat (348 sénateurs élus au suffrage indirect).

- Il a trois rôles principaux : voter les lois, contrôler le gouvernement, et représenter citoyens et territoires.

- Le processus législatif suit plusieurs étapes : initiative, examen en commission, navette entre les deux chambres, promulgation par le Président, et publication au Journal officiel.

- Le Parlement contrôle l’exécutif grâce aux questions au gouvernement, aux commissions d’enquête et au vote du budget.

- Ses limites tiennent au poids important de l’exécutif (49.3, maîtrise de l’ordre du jour), à la représentativité contestée et à la défiance citoyenne.

- Autour du Parlement gravitent de nombreux acteurs : partis politiques, médias, syndicats, associations, lobbies et institutions de contrôle.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur le Parlement et les lois

Qui fait les lois en France ?

Les lois sont votées par le Parlement, c’est-à-dire l’Assemblée nationale et le Sénat. Le gouvernement propose souvent les textes, mais les parlementaires peuvent aussi déposer des propositions de loi.

Pourquoi y a-t-il deux chambres au Parlement ?

Le bicamérisme permet de représenter à la fois les citoyens (Assemblée nationale) et les collectivités territoriales (Sénat). Cela garantit un équilibre entre légitimité démocratique et stabilité institutionnelle.

Quelle est la différence entre projet de loi et proposition de loi ?

Un projet de loi est présenté par le gouvernement, tandis qu’une proposition de loi est déposée par un ou plusieurs parlementaires. Les deux suivent ensuite le même parcours législatif.

Le Président de la République peut-il bloquer une loi ?

Le Président ne peut pas refuser une loi votée par le Parlement. En revanche, il peut demander une nouvelle délibération ou saisir le Conseil constitutionnel pour vérifier la conformité à la Constitution.

Comment les citoyens peuvent-ils influencer les lois ?

Les citoyens influencent par leur vote, mais aussi via des pétitions, des mobilisations, ou en participant à des consultations publiques. Certains débats parlementaires intègrent d’ailleurs des contributions citoyennes.