🎯 Pourquoi les pharaons fascinent-ils encore ?

Les pharaons incarnent un pouvoir unique : chefs politiques, chefs militaires et figures sacrées à la fois. Parce qu’ils se disent garants de l’ordre du monde, les pharaons unissent palais et temples. Pour comprendre leur rôle, il faut lier l’économie du Nil, la religion, les rituels funéraires, l’écriture et la vie quotidienne. Tu vas voir comment ce pouvoir s’est construit, représenté et transmis.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 📜 Aux origines du pharaon

- 🏛️ Un pouvoir total : État, armée, administration

- 🙏 Un roi sacré : Maât, dieux et temples

- 👁️ Symboles et mise en scène du pouvoir

- 🌟 Grands règnes et réformes

- 🧭 Héritages et mémoire

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec les origines de la royauté égyptienne et la naissance du pharaon.

📜 Aux origines du pharaon

Vers 3100 av. J.-C., l’unification de la Haute et de la Basse-Égypte fonde l’institution du pharaon. Traditionnellement attribuée à Narmer (souvent identifié à Ménès), cette union politique et religieuse crée une royauté centrée sur la Maât, l’ordre cosmique. Dès l’Ancien Empire, les pharaons apparaissent comme des rois-dieux chargés d’assurer la prospérité du pays et la crue régulière du Nil — d’où l’importance des cycles agricoles du Nil.

A savoir : Bien que le terme ‘Pharaon’ n’apparaisse officiellement que plus tard, on l’utilise aujourd’hui pour toute la période par commodité.

Une unification aux deux couronnes

Le pharaon porte la double couronne (pschent) symbolisant l’union des Deux Terres. Par conséquent, il devient « Seigneur des Deux Pays ». Cette iconographie, que l’on retrouve très tôt, met en scène un pouvoir capable d’intégrer des régions, des dieux et des traditions diverses sous une même autorité, comme l’explique notre article pilier sur l’Égypte antique.

Titres, noms et signes de royauté

Dès l’origine, la titulature royale est codifiée : nom d’Horus inscrit dans un serekh, puis, plus tard, noms en cartouches (roi « de Haute et de Basse-Égypte », « Fils de Rê », etc.). Ainsi, les pharaons légitiment leur règne par des titres sacrés et une écriture solennelle. Pour mieux comprendre ces conventions, consulte notre page sur les hiéroglyphes.

La Maât : ordre, justice et équilibre

Le cœur idéologique du pouvoir est la Maât. Elle incarne l’équilibre du monde : justice, vérité, régularité des saisons et harmonie sociale. Dès lors, gouverner, juger et faire des offrandes aux dieux devient la triple mission du roi. En retour, les dieux garantissent la fertilité des terres, enjeu vital exposé dans la vie quotidienne.

Memphis, administration et premiers chantiers

Après l’unification, Memphis devient un centre politique majeur. Très vite, le royaume se dote d’une administration hiérarchisée : vizir, intendants, scribes et chefs de nomes. Cette organisation permet de lever l’impôt, de mobiliser la main-d’œuvre et d’amorcer de grands chantiers royaux, annonçant l’essor des complexes funéraires de l’Ancien Empire et les futures pyramides.

Un culte royal qui structure le pays

Enfin, le culte du roi se déploie dans tout le pays, liant temples, domaines agricoles et ateliers. Par ce réseau, les pharaons irriguent l’économie, la religion et la politique. Dès cette époque, la figure royale devient un pivot : elle relie les dieux, le Nil et la société, ce qui explique la longévité de l’institution pendant trois millénaires.

Infographie sur l’unification de la Haute et de la Basse-Égypte et la naissance du pharaon garant de la Maât. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Dans la partie suivante, découvrons comment ce pouvoir se matérialise dans l’État, l’armée et l’administration.

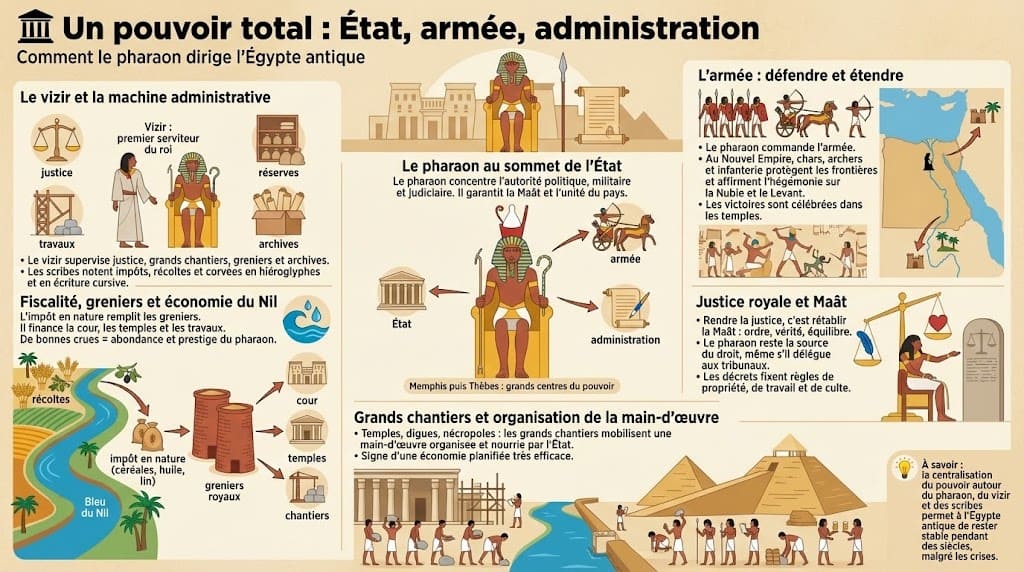

🏛️ Un pouvoir total : État, armée, administration

Le pharaon concentre l’autorité politique, militaire et judiciaire. Chef de l’État, il nomme le vizir, les gouverneurs de nomes et les grands prêtres. Cette centralisation garantit la Maât et l’unité du pays, depuis Memphis puis Thèbes. Pour situer ce cadre général, relis notre vue d’ensemble de l’Égypte antique.

Le vizir et la machine administrative

Le vizir est le « premier serviteur » du pharaon. Il supervise la justice, les grands chantiers, les greniers et les archives. Autour de lui, les scribes enregistrent impôts, récoltes et corvées. Cette écriture de l’État, en hiéroglyphes et en écriture cursive, assure la continuité du pouvoir et la mémoire des ordres royaux.

Fiscalité, greniers et économie du Nil

L’impôt en nature (céréales, huile, lin) remplit les greniers royaux. Il finance la cour, les temples et les chantiers. La régularité des crues, expliquée dans Le Nil et l’agriculture, conditionne ces recettes. En période de bonne crue, le pharaon apparaît comme le garant de l’abondance.

L’armée : défendre et étendre

Le pharaon commande l’armée. Au Nouvel Empire, chars, archers et infanterie protègent les frontières et assurent l’hégémonie sur la Nubie ou le Levant. Les victoires sont commémorées dans les temples, où l’on montre le roi terrassant le chaos, image politique et religieuse décrite dans Religion et panthéon.

Justice royale et Maât

Rendre la justice, c’est rétablir la Maât. Le pharaon délègue aux tribunaux mais reste l’ultime source du droit. Les décrets gravés fixent les règles de propriété, de travail et de culte, influençant la vie quotidienne.

Chantiers et main-d’œuvre

Les grands programmes (temples, digues, nécropoles) mobilisent une main-d’œuvre organisée, nourrie par l’État. Les équipes spécialisées illustrent une économie planifiée très efficace, visible dans les complexes funéraires et les pyramides et nécropoles.

Organisation du pouvoir pharaonique entre État, armée, administration et vizir, au service de la Maât. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Pour approfondir l’institution pharaonique, tu peux consulter une synthèse accessible du site Britannica. 👉 Ensuite, voyons le roi sacré : rituels, temples et Maât.

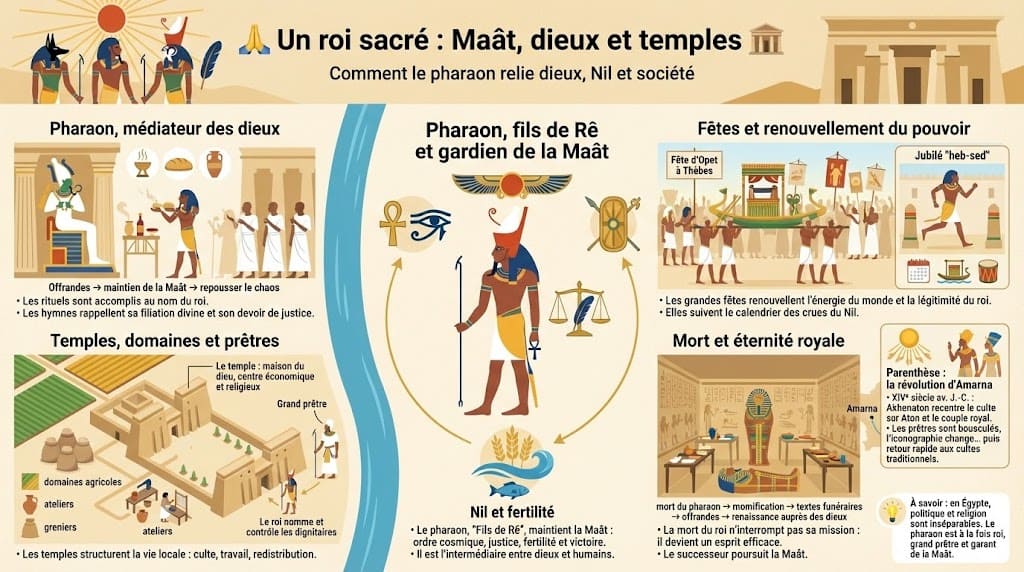

🙏 Un roi sacré : Maât, dieux et temples

Les pharaons ne règnent pas seulement par la force : ils incarnent la Maât, l’ordre cosmique. « Fils de Rê », ils servent d’intermédiaires entre dieux et humains. En échange, les dieux assurent crues, fertilité et victoire. Cette articulation du religieux et du politique irrigue toute l’histoire égyptienne.

Pharaon, médiateur des dieux

Dans les scènes de temple, le pharaon offre encens, pain et vin aux divinités. Ces gestes maintiennent la Maât et repoussent le chaos. Même si des prêtres officient au quotidien, les rituels sont toujours accomplis « au nom du roi », garantissant l’efficacité sacrée. Les hymnes rappellent ainsi sa filiation divine et son devoir de justice.

Temples, domaines et prêtres

Le temple est la « maison » du dieu. Autour, des domaines agricoles, des ateliers et des greniers font vivre le culte et l’économie locale. Les grands prêtres gèrent ces ressources, mais le pharaon nomme et contrôle les dignitaires. Pour voir comment la religion structure la société, compare avec la vie quotidienne et l’organisation des cultes.

Fêtes et renouvellement du pouvoir

Les grandes processions (comme Opet à Thèbes) sortent les statues divines et renouvellent l’énergie du monde. Le jubilé royal (heb-sed) célèbre la vitalité du souverain et sa capacité à maintenir l’ordre. Ces fêtes s’inscrivent dans le calendrier agricole du Nil, liant cycle des crues et cycle sacré.

Mort et éternité royale

La mort du pharaon n’interrompt pas sa mission : il devient un esprit efficace auprès des dieux. La momification, les textes funéraires et les offrandes assurent sa renaissance, tandis que le successeur perpétue la Maât. Cette logique éclaire les tombes royales et les pratiques funéraires.

Parenthèse : la révolution d’Amarna

Au XIVe siècle av. J.-C., Akhenaton exalte le disque solaire Aton et recentre le culte autour du couple royal. Cette expérience bouleverse le rôle des prêtres et l’iconographie, avant un retour rapide aux cultes traditionnels. Nous reverrons cette réforme dans la partie « Grands règnes ».

Rôle religieux du pharaon, intermédiaire des dieux et garant de la Maât dans les temples et les cultes égyptiens. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Pour une introduction visuelle, découvre la présentation de l’UNESCO sur Thèbes et ses temples, ainsi qu’une synthèse pédagogique sur Khan Academy. 👉 Passons maintenant aux symboles et à la mise en scène du pouvoir royal.

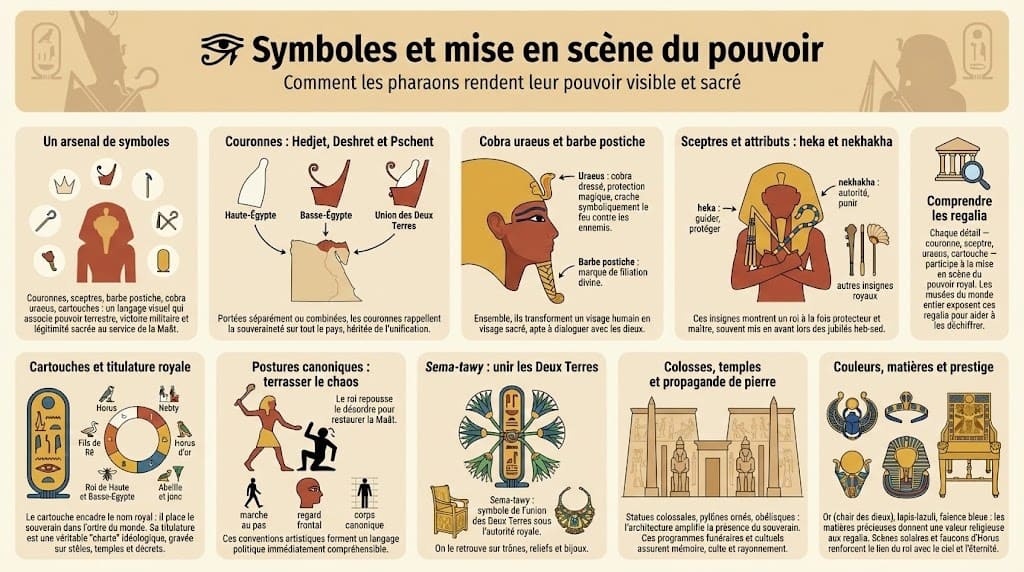

👁️ Symboles et mise en scène du pouvoir

Pour se rendre visible et incontestable, les pharaons s’appuient sur un arsenal de symboles. Ces signes — couronnes, sceptres, barbe postiche, cobra uraeus, cartouches — parlent immédiatement aux Égyptiens. Ils associent pouvoir terrestre, victoire militaire et légitimité sacrée, au cœur de la religion et de la Maât.

Couronnes : Hedjet, Deshret et Pschent

La couronne blanche (Hedjet) représente la Haute-Égypte ; la rouge (Deshret) la Basse-Égypte. Portées ensemble, elles forment le Pschent, signe de l’union des Deux Terres. À l’occasion des fêtes ou des guerres, le choix de la couronne rappelle la souveraineté sur tout le pays, héritée depuis l’unification étudiée plus haut et approfondie dans notre article pilier.

Le cobra uraeus et la barbe postiche

L’uraeus, cobra dressé, protège le front du roi et crache symboliquement le feu contre ses ennemis. La barbe postiche, rigide et tressée, marque la filiation divine. Ces éléments transforment les traits humains du souverain en un visage sacré, apte à dialoguer avec les dieux décrits dans Religion et panthéon.

Sceptres et attributs : heka et nekhakha

Le fouet (nekhakha) et le crochet de berger (heka) expriment à la fois autorité et protection. Dans l’iconographie, le pharaon les croise sur la poitrine, posture de maîtrise et de bienveillance. D’autres insignes (flabellum, massue, bâton) complètent l’arsenal royal, souvent exhibé lors des jubilés heb-sed.

Cartouches et titulature royale

Le nom de roi, inscrit dans un cartouche, proclame sa place dans l’ordre du monde. Les cinq noms (Horus, Nebty, Horus d’or, Roi de Haute et Basse-Égypte, Fils de Rê) composent une véritable « charte » idéologique. Leur écriture en hiéroglyphes renforce l’autorité des décrets, des stèles et des temples.

Postures canoniques : terrasser le chaos

La scène du « roi qui châtie » montre le pharaon brandissant une massue au-dessus d’un ennemi agenouillé. Elle signifie moins un événement précis qu’un principe : le souverain repousse le désordre pour restaurer la Maât. D’autres conventions — marche au pas, regard frontal, proportions idéales — forment un langage politique compréhensible par tous.

Le sema-tawy : unir les Deux Terres

Le motif du sema-tawy noue les plantes de Haute et de Basse-Égypte autour d’un pilier central : il met en image l’union du pays sous l’égide royale. On le retrouve sur trônes, reliefs et bijoux, rappel constant de la mission unificatrice des pharaons.

Colosses, temples et propagande de pierre

Statues colossales, pylônes ornés, obélisques : l’architecture amplifie la présence du souverain. Les chantiers mobilisent l’administration et les équipes d’artisans évoquées dans la vie quotidienne. Funéraires ou cultuels, ces programmes assurent mémoire, culte et rayonnement, à relier aux pratiques funéraires.

Couleurs, matières et prestige

Or (chair des dieux), lapis-lazuli, faïence bleue : les matières précieuses chargent les objets royaux d’une valeur religieuse. Le trône, la coiffe nemes, les pectoraux et les diadèmes portent des scènes solaires et des faucons d’Horus, renforçant le lien entre roi, ciel et éternité.

Comprendre les regalia : ressources pour aller plus loin

Pour une lecture claire des regalia et de leur symbolique, consulte la présentation du Metropolitan Museum (en anglais). Les images y montrent comment chaque détail — couronne, sceptre, uraeus — participe à la mise en scène du pouvoir royal.

Les regalia et symboles royaux qui rendent visible et sacré le pouvoir des pharaons égyptiens. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Place maintenant aux grands règnes : de Narmer à Ramsès II, en passant par Hatchepsout et Akhenaton.

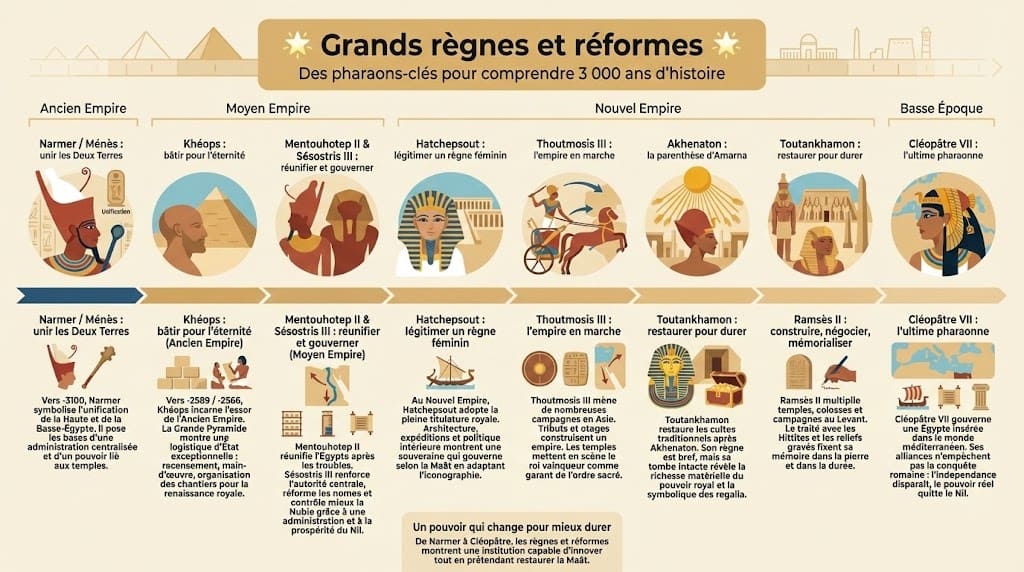

🌟 Grands règnes et réformes

Sur trois millénaires, des souverains marquent des tournants politiques, religieux et artistiques. Leurs règnes montrent la souplesse de l’institution pharaonique, capable d’innover tout en prétendant restaurer la Maât. Voici quelques repères essentiels pour comprendre « les pharaons » en situation.

Narmer/Ménès : unir les Deux Terres

Au tournant de -3100, Narmer symbolise l’unification. Son nom apparaît avec la massue royale et la double couronne, signes d’une autorité nouvelle. Cette union pose les bases d’une administration qui se complexifiera au fil des siècles (vizir, fiscalité) et des rituels qui lient pouvoir et temples, comme on l’a vu dans l’article pilier et la partie sur l’administration.

Khéops et l’Ancien Empire : bâtir pour l’éternité

Le règne de Khéops (-2589 à -2566 env.) incarne l’essor de l’Ancien Empire. La Grande Pyramide manifeste une logistique d’État exceptionnelle : recensement, levée de main-d’œuvre, expertise des scribes et organisation de chantiers. Cette architecture funéraire s’inscrit dans la croyance en la renaissance royale, étudiée dans Pyramides et momification.

Mentouhotep II et Sésostris III : réunifier et gouverner

Au Moyen Empire, Mentouhotep II réunifie l’Égypte après une période de morcellement. Ensuite, Sésostris III renforce l’autorité centrale, réforme les nomes et contrôle mieux la Nubie. Ce recentrage administratif montre la capacité du pharaon à refonder l’ordre, en s’appuyant sur le réseau de greniers et la prosperité du Nil.

Hatchepsout : légitimer un règne féminin

Au Nouvel Empire, Hatchepsout assume une pleine titulature royale. Elle se représente parfois avec barbe postiche et nemes, utilisant les codes vus dans les symboles du pouvoir. Son programme architectural à Deir el-Bahari, ses expéditions au pays de Pount et sa politique intérieure témoignent d’une souveraine qui gouverne selon la Maât tout en adaptant l’iconographie.

Thoutmosis III : l’empire en marche

Souvent appelé le « Napoléon égyptien », Thoutmosis III mène de nombreuses campagnes en Asie. Il consolide un véritable empire par des victoires, des tributs et des otages, et par une mise en scène religieuse dans les temples. Ainsi, le roi guerrier demeure d’abord garant de l’ordre sacré, comme l’illustre la rhétorique des reliefs de victoire.

Akhenaton : la parenthèse d’Amarna

Akhenaton recentre le culte sur Aton, le disque solaire, et fonde une nouvelle capitale à Akhetaton. Il transforme l’art royal, rend les scènes plus intimes et réduit l’influence des clergés traditionnels. Toutefois, cette réforme bouleverse l’équilibre politico-religieux. Après sa mort, le retour aux dieux traditionnels confirme la résilience de la religion égyptienne.

Toutankhamon : restaurer pour durer

Toutankhamon inverse la politique d’Akhénaton et rétablit les cultes traditionnels. Son règne est bref, mais sa tombe, préservée, éclaire la richesse matérielle du pouvoir royal. Les objets retrouvés illustrent la symbolique des regalia et la théologie solaire.

Ramsès II : construire, négocier, mémorialiser

Ramsès II règne longtemps et multiplie temples et colosses, d’Abou Simbel à Pi-Ramsès. Il mène des campagnes au Levant et signe un traité avec les Hittites. Sa politique de mémoire, gravée sur pylônes et stèles, montre comment l’architecture et l’écriture inscrivent le règne dans la durée, jusque dans la vie des ateliers.

Cléopâtre VII : l’ultime pharaonne

À l’époque lagide, Cléopâtre VII incarne une souveraineté égyptienne insérée dans le monde méditerranéen. Elle joue des alliances, de l’économie et de la diplomatie. Cependant, la conquête romaine met fin à l’indépendance de l’Égypte. L’indépendance de l’Égypte disparaît. Si les empereurs romains continuent un temps d’utiliser l’image du pharaon dans les temples, le pouvoir politique réel quitte définitivement les rives du Nil.

Frise des grands règnes pharaoniques, des unifications aux réformes d’Akhenaton et à Cléopâtre VII. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec les héritages : ce que l’institution des pharaons a légué à l’histoire et aux cultures.

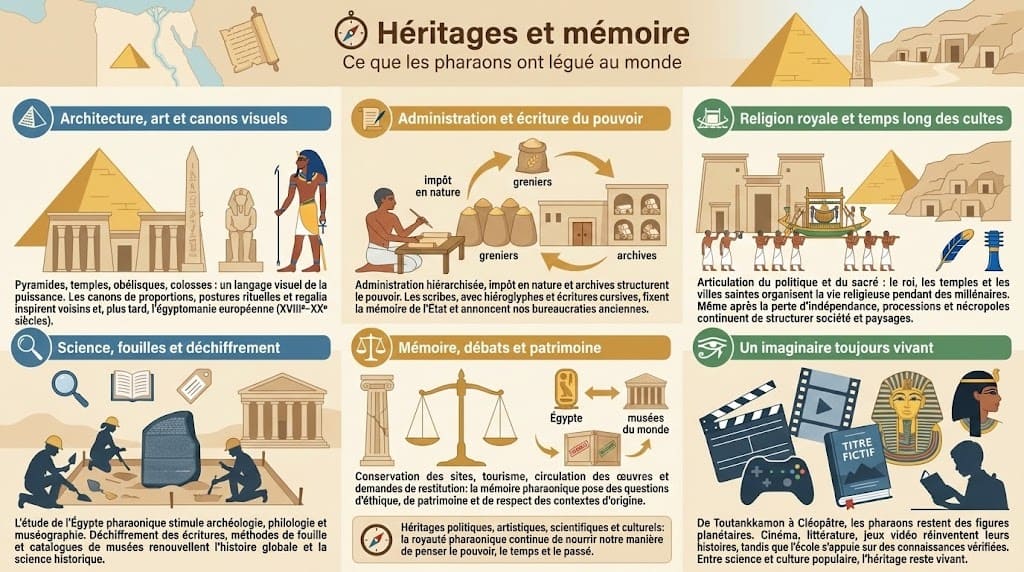

🧭 Héritages et mémoire

Les pharaons ont légué bien plus que des monuments spectaculaires. Ils ont transmis une idée du pouvoir où le souverain incarne l’ordre du monde, la justice et la prospérité. Cette conception, articulée à la Maât, a durablement influencé la manière de penser l’État, le rituel et la légitimité.

Architecture, art et canons visuels

Pyramides, temples, obélisques, colosses : l’architecture royale a fixé un langage visuel de la puissance. Les canons de proportions, les postures rituelles et les regalia ont nourri l’iconographie de royaumes voisins et, bien plus tard, les imaginaires européens lors des vagues d’« égyptomanie » des XVIIIe–XXe siècles.

Administration et écriture du pouvoir

Le règne pharaonique a laissé le modèle d’une administration hiérarchisée, de l’impôt en nature et de l’archive comme outil gouvernemental. Les scribes, grâce aux hiéroglyphes et écritures cursives, ont structuré la mémoire de l’État et inspiré notre compréhension moderne des bureaucraties anciennes.

Religion royale et temps long des cultes

L’articulation du politique et du sacré, centrale dans la royauté, a façonné la vie des temples et des villes saintes pendant des millénaires. Même après la fin de l’indépendance, les traditions religieuses, les processions et les nécropoles royales ont continué à structurer la société et les paysages.

Science, fouilles et déchiffrement

L’étude des règnes pharaoniques a stimulé l’archéologie et la philologie. Le déchiffrement des écritures antiques, l’essor des musées et la mise en place de méthodes de fouille ont renouvelé l’histoire globale. Par ricochet, les pharaons ont contribué à la naissance d’une science historique plus rigoureuse.

Mémoire, débats et patrimoine

La fascination pour les pharaons soulève aussi des questions : conservation des sites, tourisme, circulation des œuvres et demandes de restitution. Entre valorisation du patrimoine et respect des contextes d’origine, la mémoire pharaonique invite à réfléchir à l’éthique de la recherche et des collections.

Un imaginaire toujours vivant

De Toutankhamon à Cléopâtre, les pharaons demeurent des figures planétaires. Cinéma, littérature et jeux vidéo réinventent leurs histoires, tandis que l’école met l’accent sur les connaissances vérifiées. Ainsi, entre science et culture populaire, l’héritage reste dynamique.

Les héritages politiques, artistiques, scientifiques et culturels laissés par les pharaons jusqu’à notre époque. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Dans la suite, retrouve l’essentiel à mémoriser dans 🧠 À retenir avant la FAQ et le Quiz.

🧠 À retenir

- Les pharaons sont des rois-dieux : ils unissent pouvoir politique, militaire et religieux en garantissant la Maât (ordre, justice, harmonie).

- L’unification vers −3100 (Narmer/Ménès) fonde la royauté des « Deux Terres », symbolisée par la double couronne (pschent).

- Le pouvoir s’appuie sur une administration hiérarchisée (vizir, scribes, nomes), des greniers et une fiscalité en nature dépendante des crues du Nil.

- Le pharaon est médiateur des dieux : temples, offrandes et fêtes (Opet, heb-sed) renouvellent l’ordre cosmique et la prospérité.

- Les regalia (couronnes, uraeus, barbe postiche, sceptres heka et nekhakha) mettent en scène la souveraineté et sa dimension sacrée.

- Des règnes marquants jalonnent 3 millénaires : Khéops (pyramides), Hatchepsout (légitimation et grands chantiers), Thoutmosis III (expansion), Akhenaton (réforme d’Amarna), Ramsès II (construction et mémoire), Cléopâtre VII (fin de l’indépendance).

- La mort royale ne rompt pas la mission : momification, textes funéraires et cultes assurent la renaissance du souverain.

- Héritages durables : langage visuel de la puissance (temples, obélisques, colosses), modèle administratif (écritures, archives), et un imaginaire planétaire (égyptomanie, musées).

- Pour approfondir : revois les liens vers le Nil, la religion, les pyramides, les hiéroglyphes et la vie quotidienne.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur les pharaons

Un pharaon, c’est un roi ou un prêtre ?

Les deux dimensions coexistent. Le pharaon est chef d’État et chef religieux : il gouverne l’administration (vizir, scribes, nomes) et assure la Maât par les rituels accomplis dans les temples. Pour le contexte religieux, vois Religion et panthéon.

Les pyramides ont-elles été construites par des esclaves ?

Les recherches actuelles indiquent plutôt des équipes de travailleurs spécialisés et des corvées d’État, logées et nourries. La logistique s’appuyait sur l’impôt en nature et l’organisation des chantiers, à relier à Pyramides et momification et à Le Nil et l’agriculture.

Une femme pouvait-elle devenir pharaon ?

Oui, mais c’est rare. Hatchepsout prend la titulature complète et adapte l’iconographie (barbe postiche, nemes). Plus tard, Cléopâtre VII règne à l’époque lagide. Voir la partie « Grands règnes » et les titulatures en hiéroglyphes.

Le pharaon décidait-il de tout ?

Il est la source du pouvoir, mais il délègue : vizir, gouverneurs et prêtres gèrent l’administration et le culte. Cette centralisation contrôlée garantit l’ordre et la justice, comme détaillé dans la section Un pouvoir total.

Comment sait-on tout cela aujourd’hui ?

Grâce aux textes (inscriptions, papyrus), à l’archéologie des temples et des tombes, et au déchiffrement des écritures par Champollion. Les sources croisées permettent de reconstituer institutions, rituels et chantiers. Pour l’écriture du pouvoir, consulte Hiéroglyphes.