🎯 Pourquoi la Première Guerre mondiale est-elle un tournant majeur ?

La Première Guerre mondiale transforme l’Europe et le monde en profondeur : on passe d’une guerre de mouvement à une guerre de positions, les sociétés se mobilisent totalement, et la violence industrielle atteint un niveau inédit. Ce conflit fait naître de nouveaux équilibres politiques, des mémoires durables et des bouleversements sociaux (dont le rôle accru des femmes). Comprendre 1914-1918, c’est éclairer tout le XXᵉ siècle, des frontières redessinées aux espoirs de paix, en passant par la vie au front dans les tranchées.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- ⚡ Les causes de la guerre

- 🪖 1914 : mobilisations, invasion et Marne

- ⏳ 1915 : la guerre d’usure

- 🪤 Tranchées et vie des poilus

- 🩸 1916 : Verdun

- 💥 1916 : bataille de la Somme

- 🚀 Innovations : gaz, chars, aviation

- 🌍 Fronts extérieurs : Balkans & Moyen-Orient

- 📢 Guerre totale : économie & propagande

- 👩🏭 Rôle des femmes en 14-18

- ⚔️ 1917 : mutineries

- ☭ 1917 : révolutions russes & retrait

- 🇺🇸 1917 : entrée des États-Unis

- 🏹 1918 : offensives finales

- 🕊️ Armistice du 11 novembre 1918

- 📊 Conclusion : bilan & héritages

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

⚙️ Les causes de la Première Guerre mondiale : un engrenage explosif

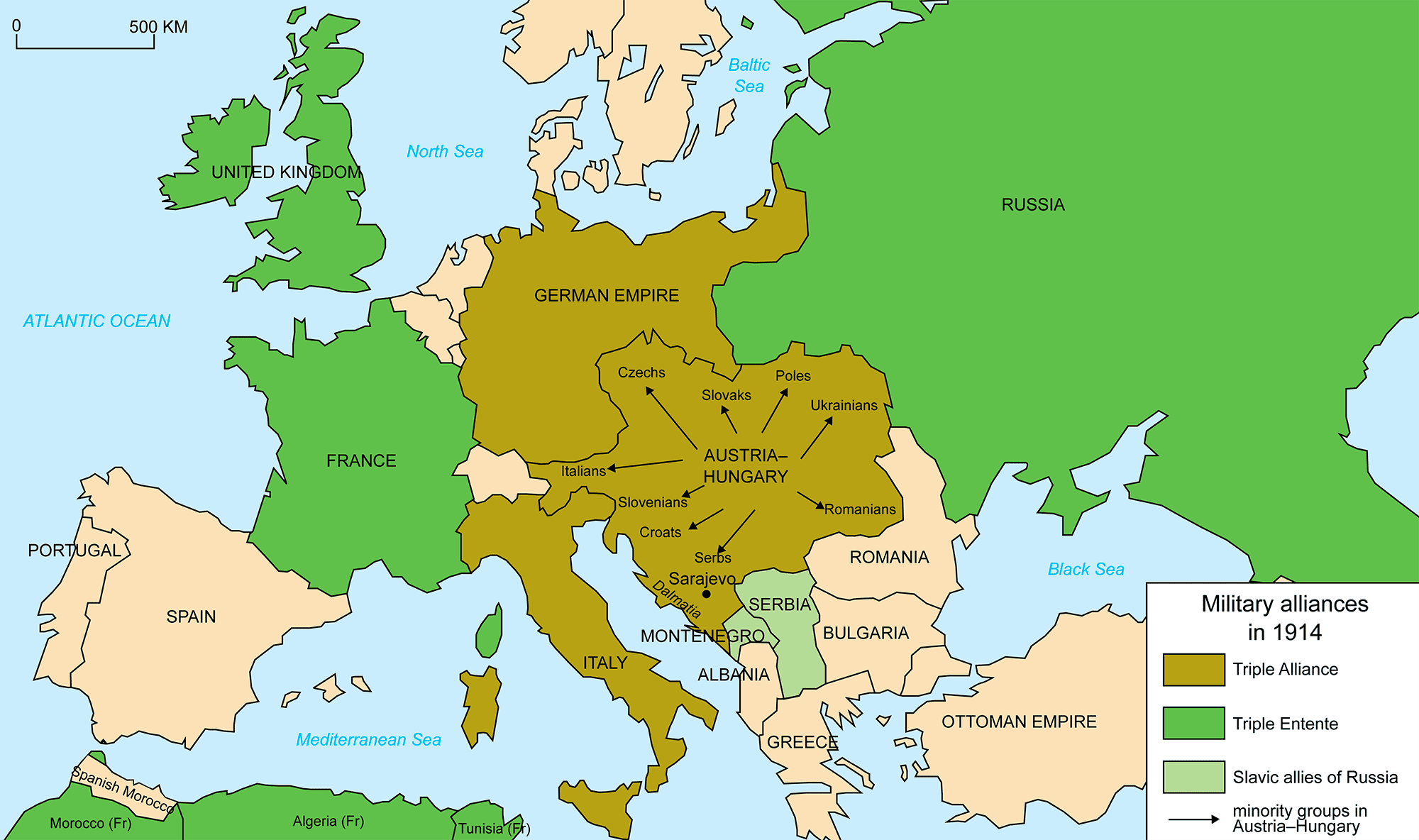

Carte des alliances en Europe en 1914 : opposition entre la Triple Entente et la Triple Alliance. 📸 Source : Wikimedia Commons – CC BY-SA

🧩 Alliances rigides, équilibre instable

Au tournant de 1900, l’Europe vit sous un équilibre armé. Deux blocs se toisent : la Triple Alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie) et la Triple Entente (France, Royaume-Uni, Russie). Pensées comme des outils de dissuasion, ces alliances créent pourtant un risque d’escalade majeur. Dès qu’une crise locale éclate, chaque capitale est liée par des engagements qui peuvent transformer l’incident en guerre générale. Ce mécanisme sera décisif pour comprendre l’embrasement de la Première Guerre mondiale.

🔥 Nationalismes et contentieux territoriaux

En France, la perte de l’Alsace-Lorraine en 1871 reste une blessure majeure et un objectif politique constant pour les gouvernements. Dans les Balkans, les Slaves du Sud aspirent à l’indépendance tandis que l’Autriche-Hongrie redoute l’irrédentisme serbe. L’Allemagne, puissance montante, réclame sa “place au soleil” face à l’Empire britannique. Enfin, l’Italie hésite entre ses alliances et ses ambitions adriatiques. Ce mélange d’orgueil national, de mémoires blessées et de frontières contestées rend les opinions publiques inflammables.

💥 Course aux armements et plans offensifs

De 1905 à 1914, les budgets militaires s’envolent. On lance des cuirassés modernes (les dreadnoughts), on perfectionne l’artillerie lourde, on étend la conscription. Surtout, les états-majors élaborent des plans rigides : Schlieffen côté allemand (attaque rapide en passant par la Belgique), Plan XVII côté français (offensive en Alsace-Lorraine). Ces plans supposent une guerre courte et décisive, ce qui incite à frapper le premier plutôt qu’à temporiser.

🌍 Rivalités coloniales et crises diplomatiques

La compétition impériale renforce la méfiance. Les crises marocaines (1905, 1911) opposent Paris et Berlin, testant la cohésion de l’Entente. La guerre italo-turque (1911-1912) et les conflits balkaniques (1912-1913) montrent combien le Sud-Est européen est un baril de poudre. À chaque crise, les chancelleries se raidissent ; à chaque règlement, la frustration s’accumule. L’Europe se rapproche d’un point de rupture.

🧭 Les Balkans, “poudrière de l’Europe”

Après les guerres balkaniques, la Serbie sort renforcée et se pose en pôle d’attraction pour les Slaves du Sud. L’Autriche-Hongrie, inquiète, cherche à contenir cette montée en puissance. La Russie, protectrice des Slaves, soutient Belgrade ; l’Allemagne appuie Vienne. Cet enchevêtrement géopolitique fait des Balkans un théâtre où un attentat peut avoir des conséquences mondiales.

🎯 Déclencheur : Sarajevo, 28 juin 1914

L’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand par Gavrilo Princip, un nationaliste serbe de Bosnie (sujet austro-hongrois), provoque un ultimatum austro-hongrois très dur à la Serbie. Vienne déclare la guerre ; la Russie mobilise ; l’Allemagne soutient l’Autriche-Hongrie ; la France appuie la Russie ; le Royaume-Uni réagit à la violation annoncée de la neutralité belge. En quelques jours, l’engrenage s’emballe et la dynamique de crise devient extrêmement difficile à arrêter.

⏱️ De la crise à l’embrasement général

Fin juillet-début août 1914, les mobilisations s’enchaînent à un rythme vertigineux. L’Allemagne active le plan Schlieffen et envahit la Belgique. Le Royaume-Uni entre en guerre, garant de sa neutralité. En face, le Plan XVII français lance des offensives coûteuses. L’illusion d’une campagne éclair, “avant Noël”, domine encore les esprits. La suite démentira brutalement cette croyance.

🔗 Liens et prolongements dans le cluster

Pour un dossier détaillé sur les facteurs profonds, consulte les causes de la Première Guerre mondiale. Pour voir comment ces causes se traduisent sur le terrain, parcours ensuite tranchées et vie des poilus. Enfin, pour le choc de 1916 et ses innovations, découvre la bataille de la Somme, puis les tensions sociales de 1917.

Transition : Passons maintenant à l’année 1914 : de la guerre de mouvement à l’arrêt brutal sur la Marne, puis la “course à la mer”.

⚔️ 1914 : mobilisations, invasion et bataille de la Marne

📯 Août 1914 : mobilisations et illusions

À l’été 1914, les Européens entrent dans la Première Guerre mondiale avec l’idée d’une guerre courte. Dans les gares, si des scènes d’acclamation ont lieu dans les grandes villes, le sentiment dominant est souvent celui d’une résignation déterminée face au devoir. Pourtant, les plans offensifs rigides et la puissance du feu annoncent déjà une épreuve longue. Ce décalage entre attentes et réalité pèsera sur le moral des armées.

🇧🇪 Neutralité belge et plan Schlieffen

L’Allemagne applique le plan Schlieffen : contourner les défenses françaises par la Belgique. La violation de la neutralité belge entraîne l’entrée en guerre du Royaume-Uni. Les armées allemandes progressent vite vers Paris, menaçant la capitale et l’arrière-pays.

🇫🇷 Plan XVII et chocs initiaux

Côté français, le Plan XVII prévoit des offensives en Alsace-Lorraine. L’enthousiasme initial se brise sur les mitrailleuses et l’artillerie modernes. Les pertes sont très lourdes. Dès septembre, il faut réorganiser les lignes et couvrir Paris coûte que coûte. Voir aussi les causes du conflit.

🛑 Septembre 1914 : la bataille de la Marne

Taxi de la Marne, symbole de la mobilisation rapide des troupes françaises aux portes de Paris. 📸 Source : Wikimedia Commons – Domaine public

Aux portes de la capitale, une contre-offensive franco-britannique stoppe l’avance allemande. La bataille de la Marne oblige au repli. L’espoir d’une victoire “avant Noël” s’effondre. Les états-majors cherchent alors à déborder l’adversaire par le nord.

🌊 “Course à la mer” et front continu

De la Somme à la mer du Nord, chaque camp tente de contourner l’autre. Finalement, le front se fige de la Suisse à la Flandre. Les troupes s’enterrent et aménagent des lignes défensives profondes. Commence alors la guerre de positions, décrite dans la vie des poilus.

🧭 Conséquences : vers une guerre d’usure

Après 1914, l’objectif n’est plus de manœuvrer rapidement, mais d’user l’adversaire par le feu et la logistique. L’organisation du front, l’artillerie et le ravitaillement deviennent décisifs. Les sociétés doivent s’adapter à une guerre longue.

🛡️ 1915 : la guerre d’usure

🧱 Un front stabilisé, une stratégie qui change

Après la Marne et la “course à la mer”, la Première Guerre mondiale s’installe dans la durée. En 1915, l’objectif n’est plus la percée rapide, mais l’usure de l’ennemi. Les états-majors misent sur l’artillerie, la logistique et des attaques limitées pour grignoter le terrain.

🧨 Artillerie dominante et assauts limités

Les offensives commencent par des bombardements massifs censés détruire barbelés et abris. Pourtant, beaucoup d’ouvrages survivent et les mitrailleuses stoppent l’infanterie. Les gains se mesurent en centaines de mètres, au prix de pertes élevées. Cette expérience prépare les méthodes de 1916, développées lors de la bataille de la Somme.

🧪 Apparition et diffusion des gaz

Les gaz toxiques létaux, utilisés massivement à partir de 1915 (Ypres), ajoutent une dimension psychologique et sanitaire. Masques et consignes se généralisent, mais la peur demeure. Les unités apprennent à repérer les signes d’une attaque chimique et à réagir vite pour limiter les pertes.

🪖 Tranchées : tenir, réparer, survivre

Le quotidien reste marqué par la boue, le froid et les corvées. Les compagnies entretiennent parapets, abris et boyaux, sous le feu de harcèlement. Les permissions et le courrier deviennent vitaux pour le moral. Pour plonger dans ce vécu, vois tranchées et vie des poilus.

🚂 Logistique et ravitaillement

Le rail alimente le front en obus, vivres et renforts. Les dépôts avancés, parcs d’artillerie et postes de secours structurent l’arrière-front. La capacité à maintenir le flux détermine la tenue d’une position et la durée d’une offensive.

🧭 Adaptations tactiques

Les armées expérimentent les “coups de main”, les barrages roulants et une meilleure coordination artillerie-infanterie. Les téléphones de campagne, les liaisons optiques et les pionniers spécialisées améliorent la conduite des attaques, sans bouleverser l’équilibre défensif.

🏭 Sociétés mobilisées

Dans les usines, l’effort industriel s’intensifie : obus, fusils, munitions. Les “munitionnettes” comblent le manque de main-d’œuvre. Ce tournant confirme la guerre totale : économie dirigée, rationnement et propagande. Pour l’impact social, consulte le rôle des femmes en 14-18.

🌍 Élargissement progressif des théâtres

Si le front occidental s’enlise, d’autres espaces s’activent. Les opérations dans les Balkans et au Moyen-Orient prennent de l’épaisseur, annonçant des fronts extérieurs décisifs pour les équilibres régionaux.

🔚 Bilan de 1915 : usure sans décision

Malgré d’immenses efforts, aucune percée décisive n’est obtenue. Les pertes creusent le fossé entre attentes et réalité. Les états-majors préparent de nouveaux plans pour 1916, misant sur des offensives coordonnées et des innovations matérielles.

🪤 Tranchées et vie des poilus

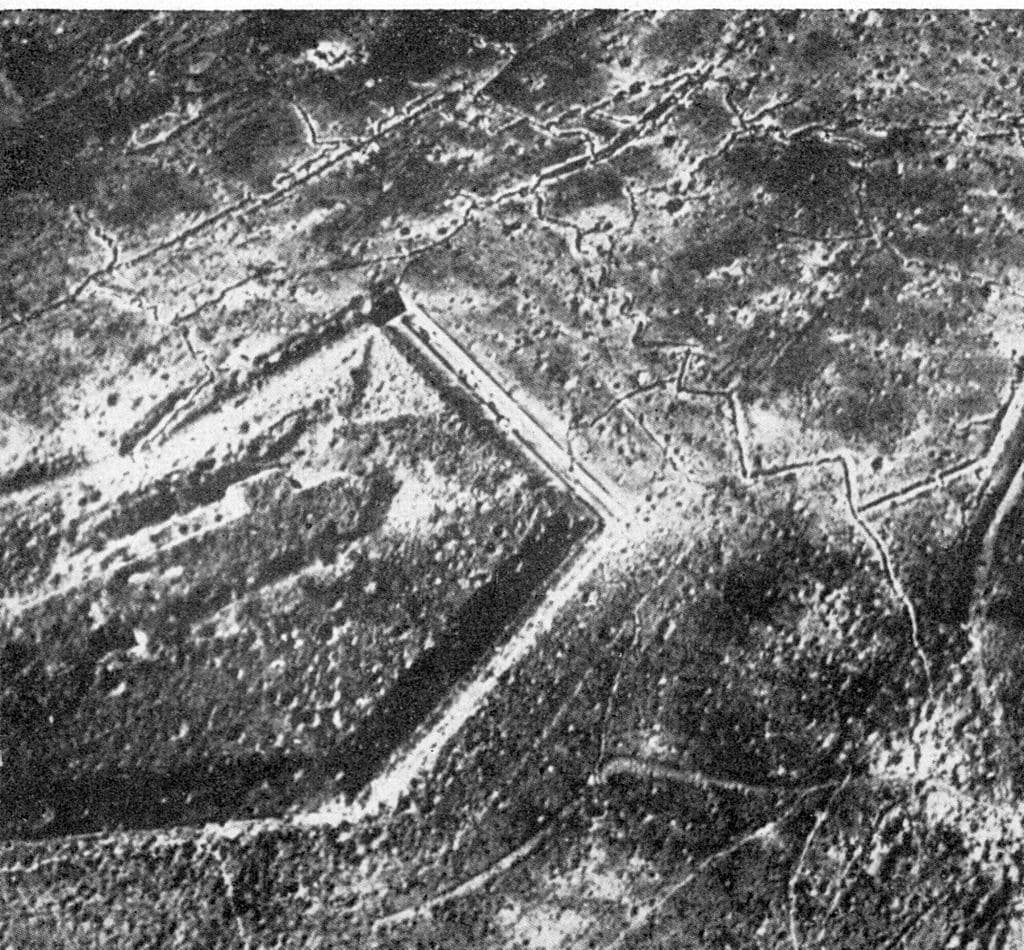

🧱 Des lignes profondes et organisées

Tranchées et vie des poilus : un soldat français en observation à Hirtzbach en 1917. 📸 Source : Wikimedia Commons – Domaine public

Sur le front occidental de la Première Guerre mondiale, les tranchées forment un réseau en profondeur : première ligne, lignes de soutien, boyaux de communication, postes d’observation et abris. Chaque secteur possède ses sapes, ses “nids” de mitrailleuses, ses emplacements d’artillerie et ses postes de secours. Cette architecture vise à encaisser l’artillerie, ralentir l’assaut et permettre des contre-attaques locales.

🌧️ Tenir sous la boue, le froid et les tirs

Le quotidien est rude : boue collante, entonnoirs d’obus, eau stagnante qui abîme les pieds, rats attirés par les vivres, poux et odeurs tenaces. Les corvées occupent les nuits : réparer les parapets, poser du fil barbelé, creuser de nouveaux abris. Les relèves rythment la survie, tout comme les rations chaudes quand la logistique tient.

🧨 Le feu de l’artillerie et la peur des gaz

Masques à gaz distribués aux poilus pour contrer les attaques chimiques de 1915-1918. 📸 Source : Wikimedia Commons – Domaine public

L’artillerie provoque l’essentiel des pertes. Les barrages de préparation écrasent les premières lignes avant l’assaut. Dès 1915, les gaz toxiques apparaissent : masques, sentinelles et consignes deviennent indispensables. La simple alerte transforme une position en chaos silencieux, où chacun guette le vent.

🤝 Camaraderie, humour et “système D”

Pour tenir, les hommes s’appuient sur la camaraderie, l’humour et des rites simples : lettres, jeux de cartes, chansons. Les “trucs” d’anciens (chaussettes sèches, graisser le fusil, renforcer le parapet) se transmettent. Ce tissu de gestes quotidiens maintient la cohésion, malgré l’angoisse et la fatigue.

✉️ Permissions et courrier : l’oxygène moral

Le courrier relie le front à l’arrière ; il soutient le moral autant que les permissions régulières. Quand elles manquent, l’amertume grandit. Cette usure contribuera aux tensions de 1917, étudiées dans notre article sur les mutineries.

⛑️ Blessures, évacuations et soin

Au plus près de la ligne, le poste de secours stabilise les blessés avant l’évacuation vers l’arrière : brancardiers, ambulances, hôpitaux d’évacuation. Les progrès médicaux sauvent des vies, mais les séquelles physiques et psychiques (“obusite”) marquent durablement une génération.

👩⚕️ L’arrière indispensable

Le service de santé, les transports et les usines d’armement s’appuient sur des personnels non-combattants et sur des femmes. Pour la société mobilisée, vois le rôle des femmes en 14-18, indissociable de l’effort de guerre.

🔎 Pour aller plus loin

Retrouve une plongée détaillée (organisation, jargon, objets, témoignages) dans tranchées et vie des poilus, et relie ces réalités aux grandes offensives de 1916 comme la Somme.

🛡️ 1916 : Verdun, l’épreuve d’usure

🎯 Objectifs et contexte

En février 1916, l’état-major allemand attaque Verdun. L’objectif affiché par le général Falkenhayn après la guerre était de “saigner à blanc” l’armée française. Cependant, les intentions initiales (percée rapide ou attrition) font débat parmi les historiens. Le secteur est symbolique, mais aussi vulnérable. L’idée n’est pas tant d’avancer vite que d’attirer des renforts français sous un déluge d’artillerie. La Première Guerre mondiale entre alors dans une logique d’épuisement assumé.

🏰 Douaumont, Vaux : forts et positions clés

Fort de Douaumont en ruines après les bombardements de 1916, symbole de la bataille de Verdun. 📸 Source : Wikimedia Commons – Domaine public

Dès le début, le fort de Douaumont tombe. Ce choc moral est immense. Les Français s’accrochent pourtant aux hauteurs et aux forts voisins, notamment à Vaux, défendu avec acharnement. Ces positions, prises et reprises, deviennent des symboles de résistance et de sacrifice.

💣 Artillerie reine, terrain lunaire

Verdun est d’abord une bataille d’artillerie. Le sol est labouré jusqu’à devenir méconnaissable. Les boyaux disparaissent, les repères aussi. Les abris cèdent. L’infanterie vit sous les éclats, les gaz et la boue, comme sur tout le front des tranchées, mais à une intensité rare.

🔄 “Noria” et commandement

Pour tenir, le général Pétain instaure une rotation massive des unités, la “noria”. Les divisions montent et redescendent du front à cadence régulière, ce qui répartit l’épreuve. Cette mesure, ajoutée à une attention accrue aux permissions et au ravitaillement, contribue à maintenir le moral.

🛣️ La “Voie Sacrée” : logistique sous pression

Entre Bar-le-Duc et Verdun, une route reste ouverte en permanence. Camions, attelages et corvées s’y succèdent sans relâche. On ravitaille en obus, vivres et hommes. Cette artère vitale montre combien la logistique décide de la durée d’une bataille dans la Première Guerre mondiale.

🧠 Expérience combattante et “obusite”

Les séjours à Verdun marquent les esprits. La peur constante, les bombardements interminables et la boue favorisent les traumatismes psychiques, appelés “obusite”. Le soutien médical et l’évacuation deviennent essentiels, comme expliqué pour l’ensemble du front dans la vie des poilus.

🔁 Tournant de l’été et reprise d’initiative

À partir de l’été, les Français reprennent progressivement du terrain. L’artillerie lourde, mieux coordonnée, prépare des contre-attaques locales. Les Allemands, eux, doivent déplacer des moyens vers d’autres secteurs, ce qui allège la pression.

⚖️ Bilan et signification

Verdun incarne la guerre d’usure : pertes immenses, gains limités, mais enjeu moral majeur. Pour les Français, “Ils ne passeront pas !” devient un mot d’ordre. La bataille confirme que la décision ne viendra pas d’un coup de force isolé. Elle prépare, par ricochet, les offensives coordonnées de 1916 et 1917.

🔗 Pour relier

La pression sur Verdun conduit les Alliés à ouvrir une grande offensive sur un autre front : découvre la bataille de la Somme, et vois comment l’économie de guerre et la propagande soutiennent l’effort dans la section guerre totale. Les tensions issues de ces épreuves pèseront en 1917.

🌊 1916 : la bataille de la Somme

🎯 Objectifs alliés

Explosion de la mine de Hawthorn Ridge le 1ᵉʳ juillet 1916, début dramatique de la bataille de la Somme. 📸 Source : Wikimedia Commons (IWM) – Domaine public

Prévue pour soulager Verdun et user l’ennemi, l’offensive de la Somme doit entamer les réserves allemandes et reprendre l’initiative. Elle s’inscrit dans la logique d’usure déjà visible en 1915, avec une préparation massive d’artillerie et des attaques coordonnées.

💥 Préparation d’artillerie et barbelés

Pendant plusieurs jours, des millions d’obus frappent les lignes adverses pour détruire barbelés, tranchées et abris. Cependant, de nombreux ouvrages tiennent. Les abris profonds et les mitrailleuses survivantes réduisent l’effet du bombardement, ce qui conditionne la suite des combats.

🗓️ 1ᵉʳ juillet 1916 : un choc

Le premier jour est catastrophique, surtout pour les Britanniques. Les vagues d’assaut avancent à découvert et sont fauchées. Malgré quelques gains, l’avance reste minime. Les commandements ajustent alors les méthodes, en privilégiant des objectifs limités et des attaques mieux rythmées.

🛡️ Nouvelles méthodes

Le barrage roulant synchronise la progression de l’infanterie avec l’artillerie. Les sections d’assaut se réorganisent, multiplient les points d’appui et améliorent les liaisons. Ces adaptations, déjà esquissées en 1915, seront systématisées par la suite.

⚙️ Chars et aviation d’observation

Pour la première fois, les chars d’assaut sont employés au combat. Leur usage reste très expérimental et limité mais ouvre des perspectives. Leur usage reste expérimental mais ouvre des perspectives. Parallèlement, l’aviation d’observation corrige les tirs d’artillerie et photographie les positions, rendant le feu plus efficace (voir innovations).

🧮 Bilan humain et enseignements

Les pertes sont immenses des deux côtés, pour des gains limités. Toutefois, les Alliés apprennent : meilleure coordination armes combinées, usage accru des moyens techniques, et préparation plus fine. La Somme confirme la dureté de la Première Guerre mondiale et nourrit les doutes dans les sociétés.

🔗 Pour approfondir

Retrouve la synthèse dédiée dans notre article sur la Somme, et mets en relation ces évolutions avec le vécu des soldats dans la vie des poilus.

Transition : Ces apprentissages s’inscrivent dans un mouvement plus large d’innovations : gaz, chars, aviation.

⚙️ Innovations : gaz, chars, aviation

☁️ Gaz toxiques : arme psychologique et tactique

Dès 1915, les gaz ajoutent la peur au feu. Chlorine puis phosgène et ypérite obligent à diffuser des masques, à former des sentinelles et à adapter les abris. Les attaques cherchent à rompre la cohésion pour ouvrir des brèches, mais les contre-mesures se perfectionnent. Cette course pousse la Première Guerre mondiale vers une technicisation accrue.

🛡️ Chars d’assaut : franchir le no man’s land

Apparus en 1916, les chars aident à franchir tranchées et barbelés en appui de l’infanterie. Leur emploi reste d’abord expérimental, mais il s’intègre peu à peu aux offensives, notamment après la Somme. Leur effet tient autant au choc moral qu’à la capacité de neutraliser des nids de mitrailleuses.

✈️ Aviation : voir, corriger, combattre

L’aviation d’observation photographie les positions et règle l’artillerie ; les chasseurs naissent pour protéger ou interdire le ciel ; les bombardiers tentent des raids sur l’arrière. La maîtrise de l’air devient un multiplicateur de puissance d’artillerie et de renseignement, clef des offensives de 1917-1918.

🎯 Armes combinées et liaisons

Le barrage roulant coordonne l’infanterie avec l’artillerie. Téléphones de campagne, TSF, signaux optiques et pigeons assurent la liaison, malgré les ruptures de lignes sous bombardement. Ces progrès prolongent l’apprentissage de 1915 (guerre d’usure) et structurent les méthodes des dernières offensives.

🪖 Contre-mesures et adaptation

Masques contre les gaz, fosses anti-chars, camouflage, leurres, tranchées en zigzag : chaque innovation appelle une réponse. Dans les tranchées, l’ingénierie de terrain (sapes, abris profonds, réseaux) s’étoffe sans cesse pour encaisser l’artillerie et retarder les assauts.

📌 Bilan : puissance de feu et logistique

Ces innovations accroissent la létalité, mais exigent plus d’obus, de carburant, de pièces et de spécialistes. La logistique devient centrale, prélude aux opérations coordonnées de 1918. La modernité guerrière est désormais indissociable de l’industrie et de l’organisation.

2

🌍 Fronts extérieurs : Balkans & Moyen-Orient

🎯 Pourquoi ouvrir des fronts “périphériques” ?

Dès 1915, les Alliés cherchent à desserrer l’étau du front occidental de la Première Guerre mondiale. L’idée est double : soulager la pression sur la France et la Grande-Bretagne, et frapper les Empires alliés de l’Allemagne (Autriche-Hongrie et Empire ottoman) là où ils paraissent vulnérables. Ces théâtres deviennent décisifs pour l’équilibre général du conflit.

🗺️ 1915 : Dardanelles et Gallipoli, l’offensive manquée

Objectif : rouvrir la route des Dardanelles vers la Russie et sortir l’Empire ottoman de la guerre. Après une tentative navale coûteuse, un débarquement a lieu sur la péninsule de Gallipoli au printemps 1915. Les troupes britanniques, françaises, ANZAC et coloniales s’accrochent à des plages étroites, face à des défenses ottomanes solides.

🧨 Un terrain impossible, une évacuation ordonnée

Reliefs abrupts, chaleur, maladies et feux croisés transforment Gallipoli en impasse. Malgré des assauts répétés, aucune percée stratégique n’est obtenue. L’évacuation (hiver 1915-1916) se déroule sans catastrophe majeure, mais l’échec pèse sur les états-majors et marque profondément la mémoire australienne et néo-zélandaise (ANZAC Day).

🇷🇸 La Serbie écrasée, la “grande retraite”

À l’automne 1915, la Serbie est attaquée par l’Autriche-Hongrie, l’Allemagne et la Bulgarie. Débordées, les forces serbes se replient à travers l’Albanie dans une marche terrible vers la côte adriatique. Évacuées vers Corfou, elles seront réorganisées avant de reprendre le combat sur un nouveau front.

⚓ Salonique (Thessalonique) : un front multinational oublié

Pour soutenir la Serbie et contenir la Bulgarie, les Alliés débarquent à Salonique fin 1915. Le “front d’Orient” rassemble Français, Britanniques, Serbes, Italiens, Russes, Grecs et contingents coloniaux. Longtemps statique, il devient dynamique en 1918 lorsque les forces alliées percent près de Dobro Pole.

📉 Septembre 1918 : percée et armistice bulgare

La percée de Dobro Pole entame la cohésion bulgare. Sofia demande l’armistice le 29 septembre 1918. Cette rupture de l’axe central ouvre la route des Balkans, isole l’Autriche-Hongrie et accélère l’effondrement général, prélude aux accords d’armistice.

🏜️ Mésopotamie : de Kut à Bagdad

En Mésopotamie, les Britanniques avancent depuis le Golfe pour sécuriser le pétrole et l’Inde. Après un revers majeur avec la reddition de Kut (avril 1916), une nouvelle campagne mieux préparée conduit à la prise de Bagdad en mars 1917. Le contrôle du Tigre et de l’Euphrate devient un enjeu stratégique et logistique.

⛰️ Sinaï-Palestine : de Gaza à Jérusalem

Sur le front du Sinaï-Palestine, l’armée britannique consolide l’Égypte avant de progresser vers Gaza. Après deux échecs, une manœuvre par Beersheba (octobre 1917) déborde les positions ottomanes. Jérusalem est prise en décembre 1917. En 1918, la poussée se poursuit vers Damas, contribuant à l’effondrement ottoman.

🚂 La révolte arabe (1916-1918)

Sous l’impulsion du chérif Hussein et de son fils Fayçal, des tribus arabes se soulèvent contre l’Empire ottoman. Aides financières, conseillers et armes alliés soutiennent une guerre de mouvement : attaques éclairs, sabotage de la voie ferrée du Hedjaz, prises de villes côtières (comme Aqaba en 1917). Cette révolte a autant de portée politique que militaire.

🧭 Caucasus : un front lié à la Russie

Le front du Caucase oppose Russes et Ottomans. Après des combats d’hiver meurtriers, les Russes progressent en Anatolie orientale. Les révolutions de 1917 désorganisent cependant l’armée russe, forçant des replis. Les Ottomans reprennent du terrain en 1918. La région est aussi le théâtre de violences extrêmes contre les populations civiles, notamment le Génocide des Arméniens perpétré par l’Empire ottoman à partir de 1915.

📦 Logistique, maladies et climats extrêmes

Les fronts extérieurs exigent des convois maritimes, des voies ferrées et des dépôts lointains. Les maladies (dysenterie, malaria) causent parfois autant de pertes que le combat. Les opérations dépendent du climat : chaleurs désertiques, hivers caucasiens, pluies balkaniques. Ces contraintes expliquent la lenteur et le coût de nombreuses campagnes.

🔄 Un impact stratégique sur l’effondrement central

La pression alliée en Orient épuise l’Empire ottoman. La défection bulgare isole l’Autriche-Hongrie. La désorganisation des lignes d’approvisionnement et la chute de villes symboliques minent le moral. En chaîne, les gouvernements cherchent des issues, accélérant la marche vers les différents armistices.

🔗 Relier au reste du conflit

Ces fronts n’ôtent pas l’importance du front occidental, mais ils amplifient l’effort total en hommes, navires, crédits et matières premières. Ils redéfinissent aussi l’après-guerre au Moyen-Orient. Pour suivre la fin du conflit, vois les offensives de 1918 et l’armistice du 11 novembre.

Transition : Au-delà des champs de bataille, la guerre transforme les économies, la propagande et les sociétés. Place à la guerre totale.

🏭 Guerre totale : économie, finances, propagande

⚙️ Économies réorientées et production de masse

Dès 1915, la Première Guerre mondiale devient une course industrielle. Les États réquisitionnent, planifient et orientent l’outil productif : aciéries, charbonnages, chimie et constructions mécaniques tournent pour l’artillerie, les munitions et les camions. Les entreprises adaptent leurs chaînes ; l’État arbitre les priorités et négocie avec les industriels pour sécuriser des volumes réguliers d’obus et de pièces détachées.

📈 Finances de guerre : impôts, emprunts, inflation

Pour financer l’effort, les gouvernements combinent hausses d’impôts, emprunts nationaux et création monétaire. Les campagnes d’affiches invitent les ménages à prêter à l’État. Cependant, l’inflation rogne les salaires réels, ce qui nourrit tensions sociales et arbitrages difficiles entre front et arrière. Les alliés s’endettent aussi entre eux, en particulier envers la puissance financière américaine.

🚢 Blocus, sous-marins et pénuries

Le blocus allié réduit l’accès des Empires centraux aux matières premières ; en riposte, la guerre sous-marine à outrance vise le trafic commercial. Les ruptures d’approvisionnement imposent des substitutions (caoutchouc synthétique, nitrates, ersatz alimentaires) et des économies strictes. Le rationnement devient un outil central de gestion quotidienne dans plusieurs pays.

👩🏭 Main-d’œuvre : mobilisations et substitutions

Les “munitionnettes” fabriquent des obus en 1917, rôle essentiel des femmes dans l’effort de guerre. 📸 Source : Wikimedia Commons – Domaine public

La mobilisation vide les usines de leurs ouvriers qualifiés ; il faut former rapidement de nouveaux profils. Les femmes entrent massivement dans les ateliers d’armement et les services, des travailleurs coloniaux et étrangers sont recrutés, et des prisonniers de guerre sont employés sous contrôle. Cette recomposition du travail transforme durablement les rapports sociaux (voir rôle des femmes).

🧪 Science et “bureaucratie technique”

La chimie des explosifs, la métallurgie des aciers spéciaux, l’optique de précision et la motorisation progressent vite. Des comités techniques rapprochent ingénieurs, militaires et industriels. Le procédé Haber-Bosch pour les nitrates, la standardisation des pièces et la maintenance organisée améliorent la disponibilité du matériel au front.

📰 Propagande, information et censure

Affiches, presses, conférences et actualités filmées construisent le récit de l’effort national. Les autorités cherchent à maintenir le consentement, à soutenir la souscription aux emprunts et à préserver le secret militaire. La censure filtre les nouvelles trop démoralisantes. Malgré tout, les deuils répétés et la durée du conflit usent les opinions.

🎭 Représenter l’ennemi, soutenir le soldat

Les caricatures diabolisent l’adversaire ; les campagnes valorisent le courage du combattant et l’abnégation de l’arrière. Des œuvres de secours apportent vêtements, cantines, journaux et spectacles au front. Ces initiatives, bien que modestes, comptent pour le moral et la cohésion.

⚖️ Tensions sociales, grèves et arbitrages

Avec l’allongement de la guerre, les difficultés matérielles s’accumulent : prix qui montent, pénuries, fatigue. Des grèves éclatent dans certains secteurs en 1917–1918 ; l’État arbitre entre répression, concessions salariales et amélioration des conditions. Ces tensions expliquent en partie la fragilité morale observée en 1917.

🌐 Un effort vraiment mondial

L’Empire britannique mobilise ses dominions ; la France, ses empires coloniaux ; les États-Unis apportent crédits, blé, charbon et bientôt troupes. Les flux de matières premières, de capitaux et d’hommes confèrent au conflit une dimension planétaire et rendent possibles les offensives de 1918.

📌 Bilan : produire, convaincre, tenir

La guerre totale, c’est la combinaison d’une production rationnée, d’une finance sous tension et d’un récit public mobilisateur. Produire ne suffit pas ; il faut convaincre et tenir dans la durée. Ce triangle explique autant les réussites que les craquements des sociétés en guerre.

Transition : Au cœur de cette mutation, le rôle des femmes change d’échelle : usines, transports, hôpitaux et administrations leur donnent une visibilité accrue et de nouvelles responsabilités, ouvrant des débats complexes pour l’après-guerre.

👩🏭 Rôle des femmes en 14-18

🔁 Remplacer les hommes mobilisés

Dès 1914, la Première Guerre mondiale aspire des millions d’hommes. Les femmes entrent alors dans des métiers tenus jusque-là par des hommes : ateliers, transports, postes, banques. Ce basculement, rendu nécessaire par l’effort de guerre totale, bouscule les représentations sociales.

🏭 Les “munitionnettes”

Dans les usines d’armement, les “munitionnettes” fabriquent obus et détonateurs. Horaires longs, bruit, produits chimiques : les conditions sont éprouvantes. Pourtant, leur productivité devient cruciale pour soutenir les offensives (Verdun, Somme). Le pays découvre une main-d’œuvre féminine indispensable.

🚆 Transports, postes et administration

Chemins de fer, tramways, tri postal, télégraphes : les femmes assurent la continuité des services. À l’arrière, elles tiennent aussi des emplois de bureau. La compétence acquise accélère la bureaucratisation efficace de l’État en guerre.

⛑️ Soins : hôpitaux et secours

Infirmières, aides-soignantes, bénévoles de la Croix-Rouge prennent en charge blessés et convalescents. Entre postes de secours, ambulances et hôpitaux d’évacuation, elles forment un maillon essentiel de la chaîne sanitaire, complément des dispositifs décrits dans la vie des poilus.

🌾 Campagnes et ravitaillement

Dans les fermes, les femmes maintiennent semailles et récoltes. Elles gèrent aussi les tickets de rationnement et les pénuries. Le ravitaillement domestique devient une compétence stratégique pour tenir dans la durée.

💰 Salaires, statut et inégalités

Les salaires féminins restent généralement inférieurs à ceux des hommes pour des tâches similaires. Les contrats sont souvent précaires. Néanmoins, des qualifications nouvelles apparaissent, et avec elles des revendications syndicales et politiques.

🗳️ Espoirs d’émancipation… et retours en arrière

La guerre nourrit l’espoir d’une reconnaissance durable. Pourtant, l’après-guerre voit fréquemment des retours d’anciens combattants dans “leurs” postes. Les débats sur le droit de vote progressent sans aboutir partout immédiatement (en France, il faudra attendre 1944). Les mentalités, elles, ont bougé.

🧠 Représentations et propagande

Affiches et presse exaltent l’abnégation féminine (“tenir l’arrière”, “soutenir le soldat”). Cette mise en scène participe à l’encadrement moral décrit dans la partie guerre totale, mais elle masque parfois les risques et la pénibilité réels.

🧩 Impact social durable

Compétences, réseaux, habitudes professionnelles : beaucoup de femmes ne “désapprennent” pas après 1918. Ces acquis pèseront dans les combats civiques de l’entre-deux-guerres. Les tensions de 1917 montrent aussi que leur rôle ne se limite pas à l’économie : elles participent à la vie sociale, syndicale et associative.

🔗 Pour approfondir

Analyse, métiers, témoignages et débats de l’époque sont détaillés dans l’article dédié : Rôle des femmes pendant la Première Guerre mondiale.

⚠️ 1917 : mutineries et crise du moral

🎯 Contexte : l’échec du Chemin des Dames

Au printemps 1917, l’offensive du général Nivelle sur le Chemin des Dames promet une percée rapide. La réalité est tout autre : pertes énormes, gains minimes, conditions épouvantables. Dans la Première Guerre mondiale, ce décalage ravive les frustrations nées de 1915-1916 et fissure le consentement au combat.

🧨 Causes profondes de la crise

La répétition d’assauts meurtriers, l’insuffisance des permissions, le courrier irrégulier, la boue et la faim minent le moral. Les soldats dénoncent aussi les objectifs irréalistes et la communication trompeuse. L’usure physique et psychologique, décrite dans la vie des poilus, atteint un seuil critique.

🚩 Formes des mutineries

La plupart des unités refusent de remonter à l’assaut sans rejeter la défense des positions. On observe des rassemblements, des slogans, des chants et, plus rarement, des départs collectifs. Il ne s’agit pas d’une révolution : les soldats exigent surtout des permissions, une rotation équitable et la fin des offensives “pour rien”.

📏 Ampleur et limites

Le mouvement touche de nombreuses divisions, mais reste inégal selon les secteurs. Les unités au repos s’enflamment plus facilement que celles au feu. La cohésion locale, la confiance envers les cadres et la solidité du ravitaillement expliquent des différences sensibles.

🔁 Changement de commandement : Pétain remplace Nivelle

En mai 1917, Nivelle est relevé. Le général Pétain prend la tête de l’armée française. Il suspend les grandes offensives, rétablit des cadences de permissions, améliore vivres et cantonnements et systématise la rotation des unités (inspirée de Verdun). Cette “politique du soldat” cherche à réparer le lien armée-nation.

⚖️ Répression et justice

La réponse combine amélioration du quotidien et procédures disciplinaires. Des conseils de guerre jugent des meneurs présumés ; des peines lourdes sont prononcées, même si les exécutions restent minoritaires au regard de l’ampleur du mouvement. L’objectif est d’éviter l’extension sans rompre définitivement avec la troupe.

🧰 Réorganisation tactique

Les opérations privilégient des objectifs limités, mieux préparés, avec un barrage roulant précis et des liaisons fiables. Les enseignements tirés à la Somme et à Verdun s’imposent : coordination artillerie-infanterie, reconnaissance aérienne et logistique robuste.

🧠 Morale, symboles et mémoire

Les mutineries révèlent un patriotisme blessé, non une rupture totale. Les poilus veulent vivre et être traités avec justice. La mémoire retiendra à la fois l’ampleur de la crise et la capacité de l’institution à restaurer l’ordre sans effondrement général.

🌍 Comparaisons internationales

Partout, l’usure se fait sentir : en Italie après Caporetto, en Russie où l’armée se désagrège, en Allemagne avec des grèves et des troubles. Mais en France, la combinaison réformes/discipline permet de stabiliser la situation à temps pour 1918.

📌 Bilan : une armée meurtrie mais debout

À l’automne 1917, l’armée française a retrouvé une capacité combative. Les grandes offensives sont différées ; les unités se reforment. Elles joueront un rôle décisif lors des offensives de 1918 et lors de la seconde bataille de la Marne.

🔗 Pour approfondir

Analyse détaillée, chronologie et témoignages sont développés ici : Mutineries de 1917. Relie aussi cette crise aux mécanismes de guerre totale qui mettent les sociétés sous tension.

Transition : La même année, la Russie connaît deux révolutions qui bouleversent l’équilibre du conflit. Passons aux révolutions russes et au retrait.

🌪️ 1917 : révolutions russes et retrait du conflit

🥶 Un empire épuisé par la guerre

Après trois ans de combats, l’Empire russe subit des pertes énormes, des pénuries et des désorganisations logistiques. La Première Guerre mondiale révèle les fragilités d’un État impérial déjà secoué par les tensions sociales et nationales. Le front se délite, les désertions augmentent.

🪧 Février 1917 : chute du tsar et “double pouvoir”

À Petrograd, des manifestations pour le pain débouchent sur une grève générale et la mutinerie de garnisons. Nicolas II abdique. Un Gouvernement provisoire se forme, mais les soviets (conseils d’ouvriers et de soldats) émergent en parallèle. Ce “double pouvoir” rend les décisions sur la guerre hésitantes.

⚔️ Continuer la guerre… et l’usure

Le Gouvernement provisoire choisit d’honorer les alliances et de rester en guerre. Mais l’armée russe est épuisée, les offensives échouent, et l’autorité s’effrite. Les soldats réclament la paix et la terre. Les mots d’ordre pacifistes gagnent les tranchées.

🟥 Octobre 1917 : prise du pouvoir par les bolcheviks

En octobre (novembre, calendrier grégorien), les bolcheviks conduits par Lénine renversent le Gouvernement provisoire. Ils promettent “paix, pain, terre”. Pour tenir cette promesse, ils ouvrent immédiatement des pourparlers avec les Empires centraux.

📜 Brest-Litovsk (mars 1918) : une paix coûteuse

Le traité de Brest-Litovsk retire la Russie du conflit au prix d’immenses concessions territoriales. Ce retrait libère des divisions allemandes qui seront redéployées à l’ouest pour les offensives de 1918. À court terme, l’Allemagne y gagne un avantage opérationnel.

⚖️ Un avantage allemand… à double tranchant

Si l’armée allemande récupère des effectifs, elle hérite aussi d’un front intérieur fragile, d’une logistique étirée et d’un blocus qui continue. Le pari est de frapper vite avant l’arrivée massive des Américains (voir entrée des États-Unis).

🔥 Conséquences internes : guerre civile et recompositions

La paix à l’est ne signifie pas la paix en Russie : la guerre civile éclate entre “Rouges” et “Blancs”. Les priorités soviétiques se déplacent vers l’intérieur. Pour le reste de l’Europe, la sortie russe modifie l’équilibre et précipite le face-à-face décisif sur le front occidental.

📌 Bilan stratégique

Les révolutions russes montrent comment la guerre totale épuise les régimes. Le retrait russe redessine la carte des fronts et accélère la recherche d’une décision en 1918. La suite se joue entre la poussée allemande de printemps et les contre-offensives alliées jusqu’à l’armistice.

🇺🇸 1917 : entrée des États-Unis

🎯 Pourquoi l’Amérique entre-t-elle en guerre ?

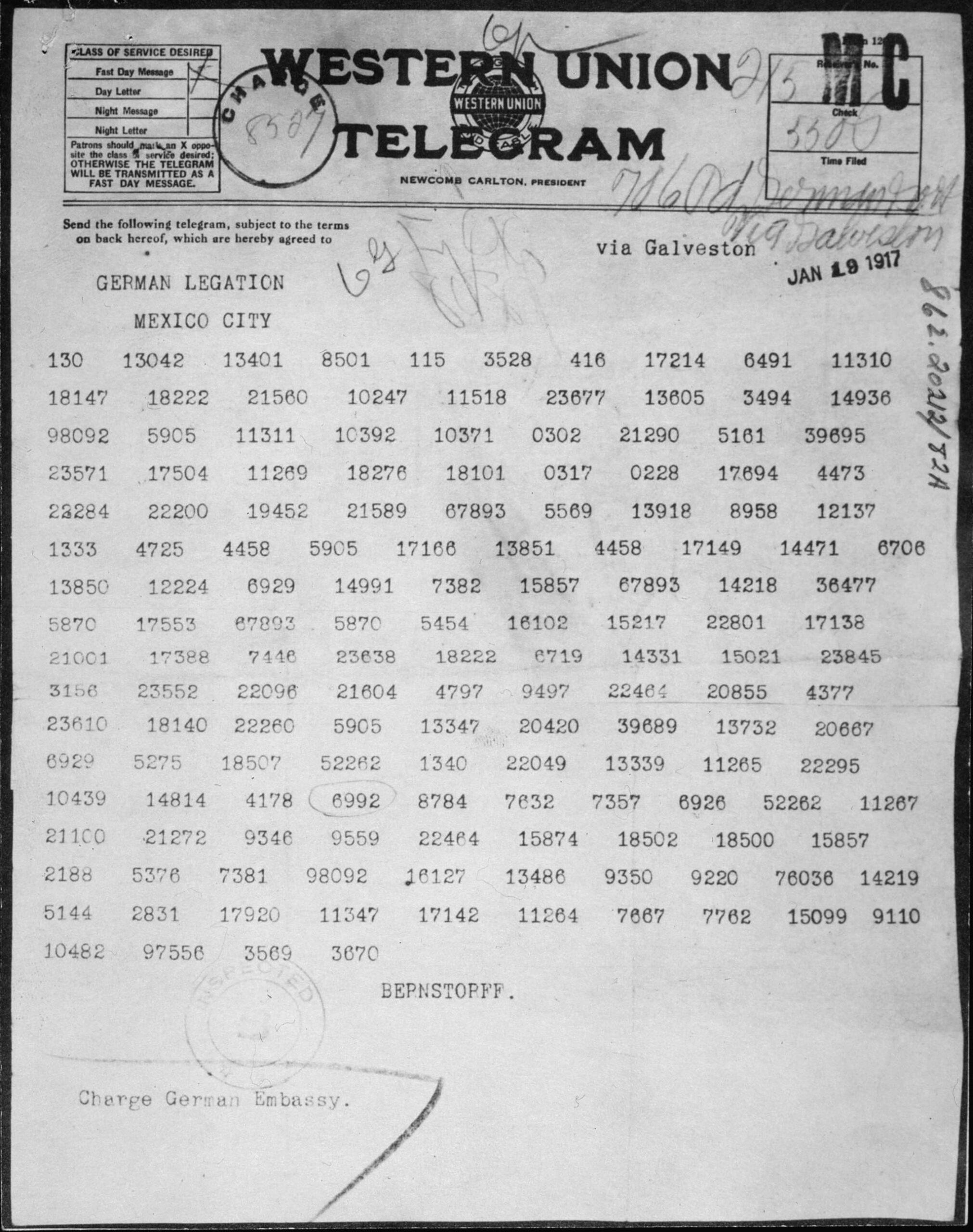

Le télégramme Zimmermann (1917), document diplomatique qui précipite l’entrée en guerre des États-Unis. 📸 Source : Wikimedia Commons (NARA) – Domaine public

Au début de 1917, l’Allemagne reprend la guerre sous-marine à outrance contre les navires marchands, y compris neutres. Le télégramme Zimmermann (promettant un soutien à un Mexique ennemi des États-Unis) choque l’opinion. Les liens économiques et financiers avec les Alliés pèsent aussi. En avril 1917, Washington déclare la guerre : la Première Guerre mondiale devient pleinement mondiale.

⚓ Convoys et bataille de l’Atlantique

Première urgence : sécuriser la traversée. Les marines alliées mettent en place des convois escortés, des patrouilles anti-sous-marines et des bases communes. Les pertes reculent progressivement. Sans ces routes, impossible d’acheminer troupes, vivres, camions et obus vers la France.

👨✈️ L’American Expeditionary Forces (AEF)

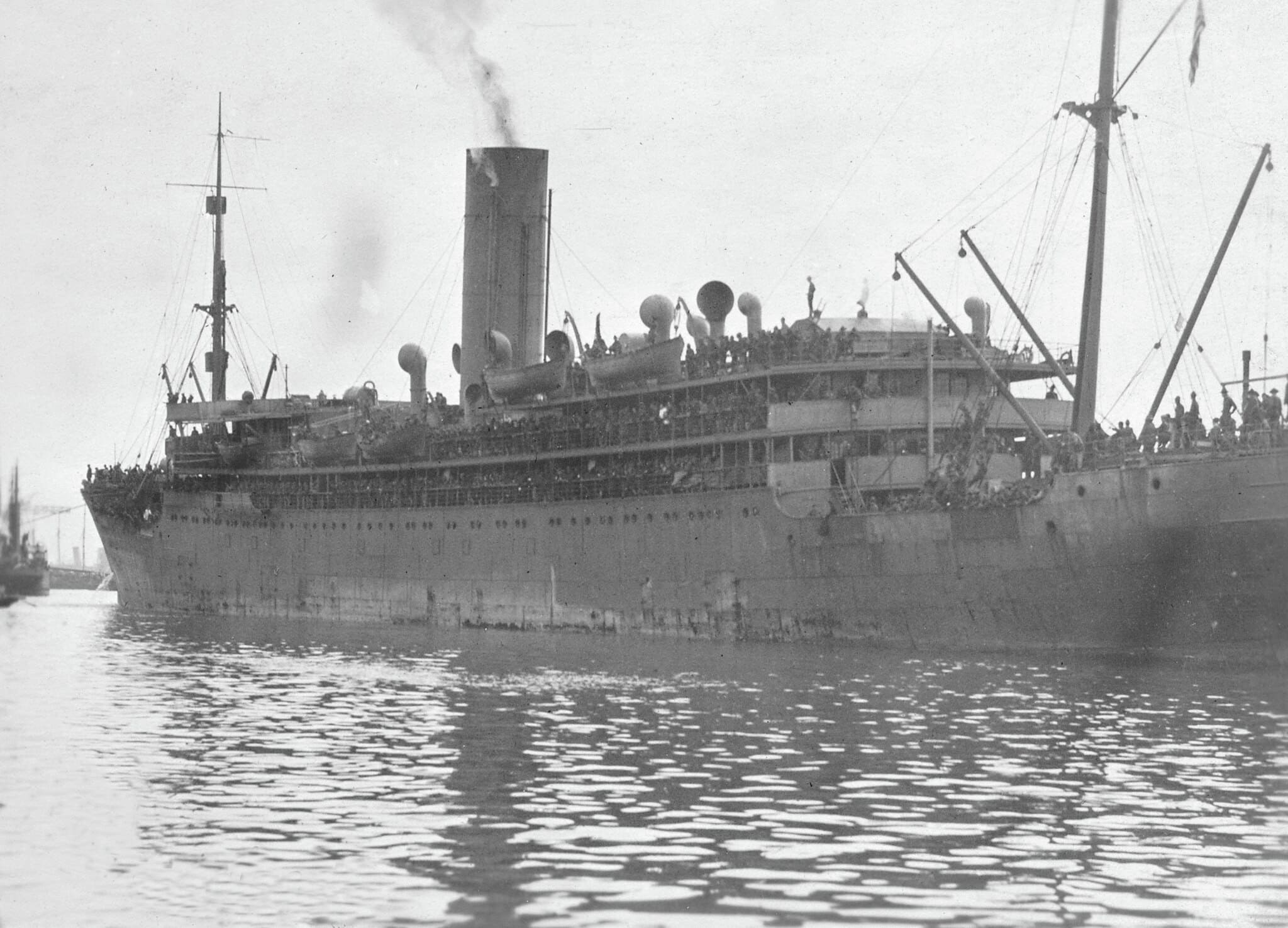

Arrivée du transport américain Tenadores à Saint-Nazaire, 28 juin 1917 : premiers contingents de l’AEF. 📸 Source : Wikimedia Commons (US Army Signal Corps) – Domaine public

Le général John J. Pershing prend la tête de l’AEF. Doctrine : former les unités sur le sol français, préserver l’autonomie américaine et apprendre la guerre moderne (tranchées, artillerie, gaz). Les camps d’instruction en France accélèrent la montée en puissance, tandis que les Alliés fournissent matériels et instructeurs.

🏭 Un soutien matériel et financier massif

Crédits, blé, charbon, camions, rails, locomotives : l’ampleur américaine change l’échelle de la guerre totale. Les emprunts de guerre américains irriguent les finances alliées. Les usines américaines livrent à cadence élevée, ce qui allège la pression industrielle européenne.

🪖 Premiers engagements et apprentissages (fin 1917 – printemps 1918)

Dès fin 1917, des unités américaines tiennent des secteurs calmes pour se roder. Elles apprennent les liaisons, le barrage roulant, la coordination avec l’artillerie et l’aviation (voir innovations). La courbe d’expérience est rapide, mais coûteuse.

⚔️ 1918 : Cantigny, Bois Belleau, Saint-Mihiel, Meuse-Argonne

- Cantigny (mai 1918) : premier succès offensif américain autonome, valeur symbolique élevée.

- Bois de Belleau (juin 1918) : les Marines s’illustrent dans de durs combats, freinant l’élan allemand.

- Saint-Mihiel (septembre 1918) : offensive planifiée et conduite par l’AEF, appuyée par chars et aviation.

- Meuse-Argonne (septembre-novembre 1918) : engagement massif, au cœur des Cent Jours alliés.

🤝 Commandement unifié et coopération

L’essor américain accompagne le commandement unifié (Foch) au printemps 1918, facilitant la coordination interalliée. Les forces américaines mêlent autonomie opérationnelle et intégration progressive dans les plans alliés, ce qui renforce l’élan des contre-offensives.

📌 Effet stratégique

Sur le plan moral, l’arrivée de centaines de milliers de soldats annonce une issue possible. Sur le plan matériel, elle garantit aux Alliés une réserve humaine et logistique déterminante. Dès l’été 1918, l’équilibre bascule : la décision se profile lors des offensives finales, jusqu’à l’armistice.

🗺️ 1918 : offensives finales et commandement unifié

🌪️ Les offensives de printemps allemandes (mars–juin)

Libérée du front de l’Est après Brest-Litovsk, l’Allemagne lance une série d’attaques massives (opération Michael sur la Somme, puis Lys et Aisne). Objectif : emporter la décision avant l’arrivée en masse des Américains (USA). Les percées sont spectaculaires, mais elles s’essoufflent : objectifs flous, logistique débordée, pertes élevées.

🎛️ Commandement unifié et défense élastique

Face au risque de rupture, les Alliés confient la coordination au général Foch (mars 1918). La défense s’organise mieux : adoption de principes de défense en profondeur (défense élastique), utilisation stratégique des réserves pour colmater les brèches et contre-attaquer. Les renforts américains comblent les brèches, tandis que l’artillerie et l’aviation (innovations) stabilisent le front.

⚔️ Deuxième bataille de la Marne (juillet 1918)

La dernière grande offensive allemande est brisée sur la Marne. Une contre-attaque alliée bien préparée, appuyée par des chars, repousse l’ennemi. Le centre de gravité bascule : l’initiative change de camp.

🚀 Les “Cent Jours” alliés (août–novembre)

À partir d’Amiens (8 août), qualifié par Ludendorff de “jour de deuil de l’armée allemande”, les Alliés mènent une succession d’attaques coordonnées : chars, barrage roulant, aviation d’observation et chasse, infanterie mieux entraînée. La méthode d’armes combinées, testée à la Somme puis améliorée, porte ses fruits.

🧰 Industrie, logistique et montée en puissance américaine

Le flux de camions, rails, obus et vivres — produits par la guerre totale — soutient l’effort. Les divisions américaines s’engagent à grande échelle (Saint-Mihiel, Meuse-Argonne), accélérant le recul allemand.

🌍 Effondrement des alliés de l’Allemagne

Au sud-est, la percée de Dobro Pole entraîne l’armistice bulgare (29 septembre). L’Empire ottoman cède ensuite (fin octobre) ; l’Autriche-Hongrie se disloque et capitule début novembre. L’Allemagne se retrouve isolée.

💣 Moral, économie et désagrégation

L’usure humaine, la pénurie et le blocus épuisent la machine de guerre allemande. Des troubles éclatent (mouvements de marins, grèves), tandis que l’état-major constate l’impossibilité de reprendre l’initiative.L’état-major constate l’impossibilité de reprendre l’initiative militaire, ce qui précipite la décision politique de demander l’armistice.

📌 Bilan opérationnel

Les offensives de 1918 illustrent la maturité tactique alliée : commandement unifié, artillerie précise, chars et aviation intégrés, logistique robuste. Elles conduisent directement aux pourparlers qui aboutissent à l’armistice.

Transition : Passons à la dernière étape : la demande d’armistice et la fin des combats le 11 novembre 1918.

🕊️ Armistice du 11 novembre 1918

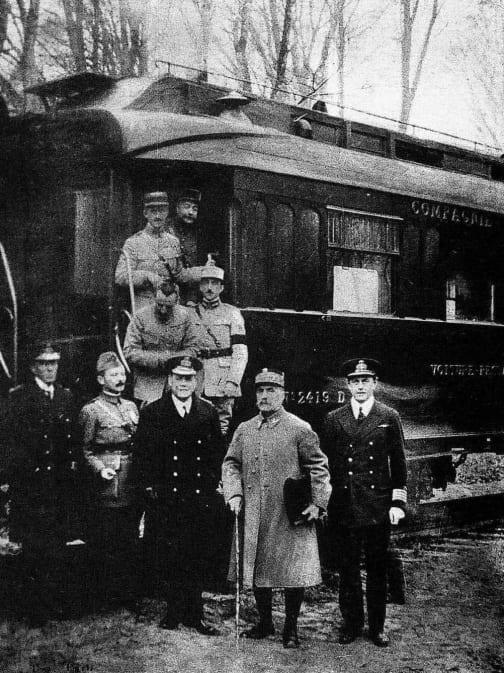

Le maréchal Foch devant le wagon de l’Armistice à Rethondes, 11 novembre 1918 : fin des combats. 📸 Source : Wikimedia Commons – Domaine public

⚠️ Un empire à bout de forces

À l’automne 1918, l’Allemagne est épuisée : blocus, pénuries, pertes humaines, moral en berne. Les “Cent Jours” alliés enfoncent ses lignes, tandis que ses alliés capitulent l’un après l’autre (Bulgarie, Empire ottoman, Autriche-Hongrie). La Première Guerre mondiale penche définitivement du côté des Alliés.

⚓ Mutineries et crise politique

Fin octobre, des marins se soulèvent à Kiel ; la contestation gagne les villes. Conseils d’ouvriers et de soldats se forment. Le Kaiser abdique et s’exile. Un nouveau gouvernement civil cherche d’urgence à négocier, afin d’éviter l’effondrement.

🚆 Le wagon de Rethondes

Dans la forêt de Compiègne (clairière de Rethondes), une délégation allemande rencontre Foch et les Alliés. Les conditions sont dures : retrait derrière le Rhin, livraison de matériel, libération des prisonniers alliés, maintien du blocus jusqu’à la paix. L’armistice est signé dans la nuit du 10 au 11 novembre.

🕚 “La onzième heure du onzième jour”

Le 11 novembre 1918 à 11 h, le cessez-le-feu entre en vigueur. Les combats cessent sur le front occidental ; cloches et sirènes retentissent. Des millions d’hommes et de femmes mesurent l’ampleur des pertes et la fragilité du répit.

📜 Un arrêt des combats, pas encore la paix

L’armistice n’est qu’une suspension des hostilités en attendant la conférence de paix. Les questions territoriales, les réparations et la sécurité collective restent à trancher. Pour les enjeux, les lieux et la mémoire de cet événement, vois l’article dédié Armistice 1918.

🧠 Portée et mémoires

L’armistice clôt les combats mais ouvre une ère de deuil, de reconstruction et de débats. Les monuments aux morts, les cérémonies du souvenir et la journée commémorative du 11 novembre structurent durablement la mémoire de la guerre en Europe et au-delà.

Transition : Dressons maintenant le bilan et les héritages de ce conflit mondial.

🧭 Conclusion : bilan & héritages de la Première Guerre mondiale

🧮 Un bilan humain et matériel sans précédent

La Première Guerre mondiale laisse des millions de morts et de blessés, des invalides, des veuves et des orphelins. Des régions entières sont dévastées, les sols criblés d’obus, les villages rasés. Les économies sortent exsangues : dettes massives, infrastructures à reconstruire, inflation durable. Le deuil devient un fait social majeur, visible dans les monuments et les cérémonies.

🏛️ Fin des empires et nouvelles frontières

Quatre empires s’effondrent : allemand, austro-hongrois, ottoman et russe. L’Europe centrale et orientale se recompose, faisant naître de nouveaux États. Ce redécoupage suscite espoirs nationaux, mais aussi minorités coincées, frontières contestées et tensions qui compliquent la paix.

🕊️ Paix fragile et sécurité collective

Les traités de 1919-1920 installent une paix imparfaite. La Société des Nations incarne l’idée de sécurité collective, sans moyens contraignants suffisants. Les réparations, les frustrations territoriales et les mémoires antagonistes entretiennent des ressentiments. La paix existe, mais elle est vulnérable.

🌍 Une guerre vraiment mondiale

Des soldats et travailleurs venus d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques participent à l’effort. Les circulations humaines et matérielles reconfigurent les sociétés. À l’échelle impériale, les expériences de guerre nourrissent des attentes politiques nouvelles qui compteront dans l’entre-deux-guerres.

👩🏫 Société, culture et sciences

Le conflit accélère des transformations sociales : place des femmes au travail, bureaucraties techniques, innovations médicales et industrielles. Les arts et les lettres cherchent des formes pour dire la violence et l’absurde. Les témoignages des combattants, le pacifisme et l’esprit de reconstruction irriguent la culture européenne.

🦠 Une sortie de guerre compliquée

À la fin des combats, la pandémie grippale frappe des populations affaiblies. La démobilisation, la reconversion industrielle et la gestion des dettes créent des tensions. Pourtant, les sociétés s’organisent pour reconstruire, enseigner la mémoire et prévenir de nouveaux cataclysmes.

📌 Ce qu’il faut retenir

1914-1918, c’est le basculement dans l’ère des guerres industrielles et de la mobilisation totale. La victoire militaire ne suffit pas à garantir une paix solide. Comprendre ce conflit, c’est relier causes, expériences combattantes, guerre totale et décisions politiques, jusqu’à l’armistice et au-delà.

🧠 À retenir

- La Première Guerre mondiale résulte d’un engrènement de causes : alliances rigides, nationalismes, rivalités coloniales, course aux armements et crises balkaniques.

- En 1914, la guerre de mouvement se brise à la Marne ; le front se fige et la guerre de positions s’installe (réseaux de tranchées).

- 1915 inaugure une guerre d’usure dominée par l’artillerie ; les gains sont minimes et très coûteux.

- 1916 : Verdun et la Somme symbolisent la violence industrielle et l’apprentissage des armes combinées (barrage roulant, chars, aviation).

- La guerre totale mobilise économies, finances et sociétés ; la place des femmes s’élargit (usines, transports, soins).

- 1917 : crise du moral et mutineries en France ; révolutions russes et paix de Brest-Litovsk ; entrée en guerre des États-Unis.

- 1918 : échec des offensives de printemps allemandes, Cent Jours alliés, effondrement des alliés de l’Allemagne.

- 11 novembre 1918 : armistice — arrêt des combats mais paix encore à négocier.

- Conséquences durables : millions de morts et blessés, fin de quatre empires, nouvelles frontières, paix fragile et mémoires conflictuelles.

Pour approfondir : parcours les dossiers du cluster :

causes ·

vie des poilus ·

mutineries ·

femmes ·

Somme ·

armistice.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur la Première Guerre mondiale

Pourquoi la guerre devient-elle une guerre de positions dès 1914-1915 ?

La puissance de l’artillerie et des mitrailleuses neutralise les offensives rapides. Après la Marne et la “course à la mer”, les armées s’enterrent, créant un front continu de tranchées (voir vie des poilus).

Quelles sont les causes essentielles du conflit ?

Alliances rigides (Entente/Alliance), nationalismes, rivalités coloniales, course aux armements, crises balkaniques — l’attentat de Sarajevo sert de déclencheur. Détails dans les causes.

Quel a été le rôle des femmes pendant la guerre ?

Remplacement des mobilisés, “munitionnettes” dans l’armement, transports, postes, soins à l’arrière. Cette expérience transforme la société (voir rôle des femmes).

Pourquoi Verdun et la Somme sont-elles des tournants de 1916 ?

Verdun incarne l’usure et la résilience, la Somme l’apprentissage des armes combinées (barrage roulant, chars, aviation). Consulte Verdun et la Somme.

Qu’est-ce qui fait basculer la guerre en 1917-1918 ?

Crise du moral et mutineries, révolutions russes et retrait à l’est, entrée des États-Unis, puis commandement unifié et “Cent Jours” alliés en 1918.