🎯 Pourquoi le Président de la République française occupe-t-il une place centrale ?

Le Président de la République française est la figure la plus visible de nos institutions. Élu au suffrage universel direct depuis 1962, il incarne l’État et la continuité nationale. Chef des armées, garant de la Constitution, mais aussi arbitre de la vie politique, il est au cœur du régime de la Ve République. Pourtant, son rôle n’a pas toujours été aussi puissant : tout dépend de la Constitution, des cohabitations et de la personnalité de celui qui occupe l’Élysée.

Dans cet article, nous allons explorer son rôle, ses pouvoirs, ses limites, et sa place dans l’équilibre institutionnel, en lien avec les autres acteurs comme le Premier ministre ou le Parlement.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🌱 Naissance et évolution de la fonction

- 🗳️ L’élection du Président

- ⚖️ Les pouvoirs du Président

- ⛔ Les limites et contre-pouvoirs

- ⭐ Quelques présidents marquants

- 📅 Le Président aujourd’hui et demain

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

Poursuivons avec l’histoire et la naissance de cette fonction qui façonne encore la vie politique française.

📜 Naissance et évolution de la fonction présidentielle

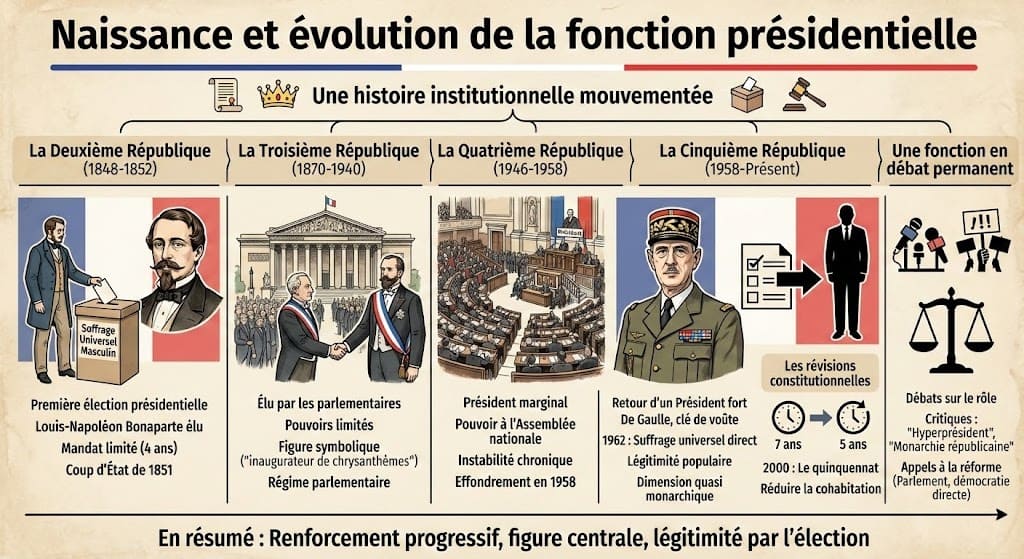

La fonction de Président de la République française n’a pas toujours existé telle que nous la connaissons aujourd’hui. Elle est le fruit d’une histoire institutionnelle mouvementée, faite de révolutions, d’expériences républicaines, de monarchies restaurées et de régimes autoritaires. Pour comprendre la place actuelle du Président, il faut revenir aux origines de la République en France.

La Deuxième République : première élection présidentielle

En 1848, la Révolution de février instaure la Deuxième République. C’est la première fois qu’un Président de la République est élu au suffrage universel direct, mais uniquement par les hommes. Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, remporte largement l’élection. Pourtant, son mandat est limité à quatre ans et non renouvelable, ce qui le pousse à organiser le coup d’État de 1851, prélude au Second Empire. Cet épisode montre déjà le paradoxe : un Président très légitime par le vote populaire, mais contraint par une Constitution qui ne lui accorde pas tous les pouvoirs.

La Troisième République : un Président affaibli

Après la chute de l’Empire en 1870, la Troisième République s’installe. Cette fois, le Président est élu par les parlementaires, et non plus par le peuple. Ses pouvoirs restent limités : il nomme le gouvernement, mais c’est le Parlement qui détient la réalité du pouvoir. Le Président devient alors une figure symbolique, parfois surnommée « l’inaugurateur de chrysanthèmes », car il se contente de fonctions protocolaires. C’est le régime parlementaire par excellence.

La Quatrième République : l’impuissance présidentielle

En 1946, après la Libération, la France adopte une nouvelle Constitution. Le Président de la République est maintenu, mais il reste marginal dans la vie politique. Le vrai pouvoir appartient à l’Assemblée nationale. Les crises ministérielles se multiplient, et le pays traverse une instabilité chronique. Face à la guerre d’Algérie et à la paralysie des institutions, la Quatrième République s’effondre en 1958.

La Cinquième République : le retour d’un Président fort

En 1958, de Gaulle revient au pouvoir comme chef du gouvernement et fonde la Cinquième République. Il devient le premier Président de la Ve République en janvier 1959. Cette fois, le Président devient la clef de voûte des institutions. Il est élu par un collège de grands électeurs, mais en 1962, un référendum instaure l’élection du Président de la République au suffrage universel direct. Désormais, il tire sa légitimité directement du peuple, ce qui change tout. Sa fonction prend une dimension quasi monarchique, adaptée à l’idée gaullienne d’un chef d’État fort, garant de l’indépendance nationale.

Les révisions constitutionnelles et l’adaptation de la fonction

Au fil du temps, la fonction s’adapte. En 2000, un référendum réduit la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Cette réforme, appelée « le quinquennat », vise à rapprocher le calendrier présidentiel et législatif, et à réduire le risque de cohabitation. Aujourd’hui, le Président reste au centre du système, mais ses pouvoirs dépendent aussi du contexte politique : majorité présidentielle solide, ou au contraire cohabitation avec un Premier ministre d’un bord opposé.

Une fonction en débat permanent

Le rôle du Président de la République française n’est pas figé. Certains dénoncent un « hyperprésident » depuis Nicolas Sarkozy, ou une « monarchie républicaine », tandis que d’autres insistent sur la nécessité d’un chef d’État fort face aux crises. Les débats sur la réforme des institutions sont fréquents, qu’il s’agisse de rééquilibrer les pouvoirs au profit du Parlement, ou de renforcer la démocratie directe par le référendum et la participation citoyenne.

En résumé, l’histoire du Président de la République est celle d’un lent renforcement de ses prérogatives, jusqu’à en faire aujourd’hui la figure centrale de la Ve République. Mais pour comprendre pleinement son rôle, il faut maintenant s’intéresser à son mode d’élection, un élément clé de sa légitimité.

Une histoire mouvementée : de la IIe à la Ve République, la fonction présidentielle s’est transformée pour devenir la clé de voûte des institutions. 📸 Création IA pour reviserhistoire.fr

🗳️ L’élection du Président de la République

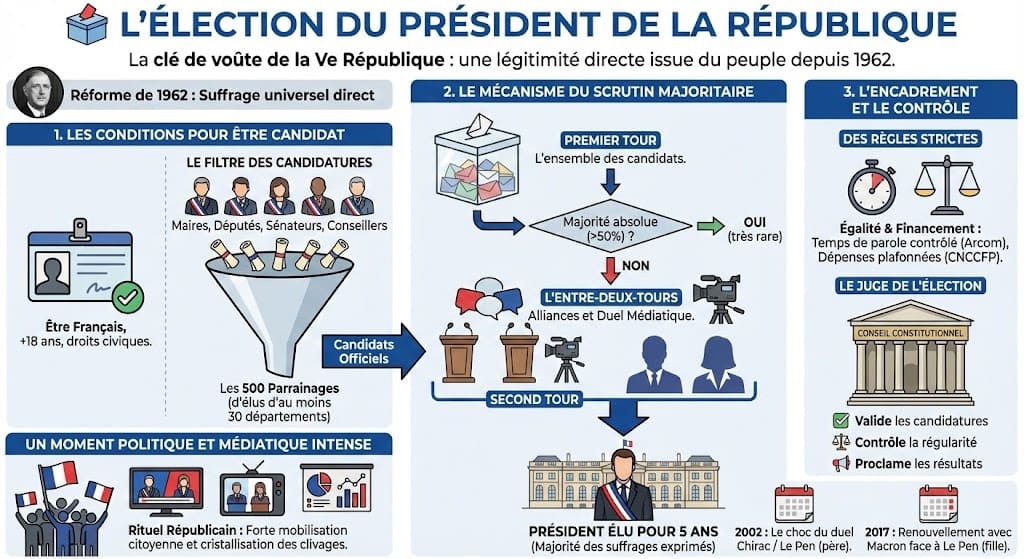

L’élection du Président de la République française est un moment majeur de la vie politique nationale. Depuis 1962, les citoyens votent directement pour choisir leur chef d’État, ce qui confère au Président une légitimité démocratique incomparable en Europe. Cet acte fondateur de la Ve République distingue la France de nombreux pays voisins, où le chef de l’État est élu par le Parlement ou n’a qu’un rôle protocolaire.

Un scrutin au suffrage universel direct

Le Président est élu au suffrage universel direct, c’est-à-dire par l’ensemble des électeurs inscrits. Cette réforme voulue par le général de Gaulle a profondément modifié la nature du régime : le Président tire sa légitimité du peuple, au même titre que les députés. Cela lui permet de s’imposer comme l’acteur principal de la vie politique, parfois même au détriment du Parlement.

Un scrutin majoritaire à deux tours

L’élection présidentielle se déroule selon un système majoritaire à deux tours. Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50 % des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, un second tour est organisé entre les deux candidats arrivés en tête. Ce mécanisme favorise les grands partis et incite à des alliances entre les deux tours. Ainsi, l’élection présidentielle structure l’ensemble de la vie politique française autour de ce duel final, souvent très médiatisé.

Conditions pour se présenter

Tout citoyen français peut en théorie se présenter à l’élection présidentielle, mais plusieurs conditions encadrent ce droit. Il faut être âgé d’au moins 18 ans, disposer de ses droits civiques et obtenir un certain nombre de parrainages. Ces parrainages, au nombre de 500, doivent provenir d’élus (maires, députés, sénateurs, conseillers régionaux ou départementaux). Ce filtre vise à limiter les candidatures fantaisistes, mais il est parfois critiqué pour sa rigidité.

La campagne électorale

La campagne présidentielle est encadrée par des règles strictes afin de garantir l’égalité entre les candidats. Le temps de parole dans les médias audiovisuels est contrôlé par l’Arcom. Les dépenses sont plafonnées et surveillées par la Commission nationale des comptes de campagne. Ce dispositif vise à éviter les abus et à maintenir une compétition équitable, même si les candidats issus des grands partis disposent généralement de moyens plus importants.

Le rôle du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel joue un rôle crucial dans le processus électoral. Il valide les candidatures, contrôle la régularité du scrutin et proclame les résultats officiels. En cas de contestation, c’est lui qui tranche. Cette fonction de contrôle est essentielle pour garantir la légitimité du Président élu.

Un moment politique et médiatique intense

L’élection présidentielle est bien plus qu’un simple vote : c’est un événement médiatique, social et culturel. Les débats télévisés, les sondages, les meetings rassemblant des milliers de personnes, ou encore les discussions passionnées entre amis et en famille montrent à quel point ce scrutin mobilise la société. C’est aussi un moment où de grands clivages idéologiques s’expriment, qu’il s’agisse de questions économiques, sociales ou internationales.

Exemples récents

En 2017, Emmanuel Macron a été élu face à Marine Le Pen, devenant le plus jeune Président de la République française à 39 ans. En 2002, Jacques Chirac avait affronté Jean-Marie Le Pen dans un duel inédit, provoquant une mobilisation massive en faveur du candidat sortant. Ces exemples montrent que l’élection présidentielle peut réserver des surprises et bouleverser le paysage politique.

L’élection présidentielle est donc bien plus qu’un mécanisme institutionnel : c’est un rituel républicain qui engage les citoyens, structure la vie politique et confère au Président une autorité particulière. Mais cette autorité ne se limite pas au symbole : elle se traduit concrètement par des pouvoirs étendus, que nous allons explorer maintenant.

Le parcours vers l’Élysée : un scrutin direct en deux tours encadré par des règles strictes pour garantir la légitimité démocratique. 📸 Création IA pour reviserhistoire.fr

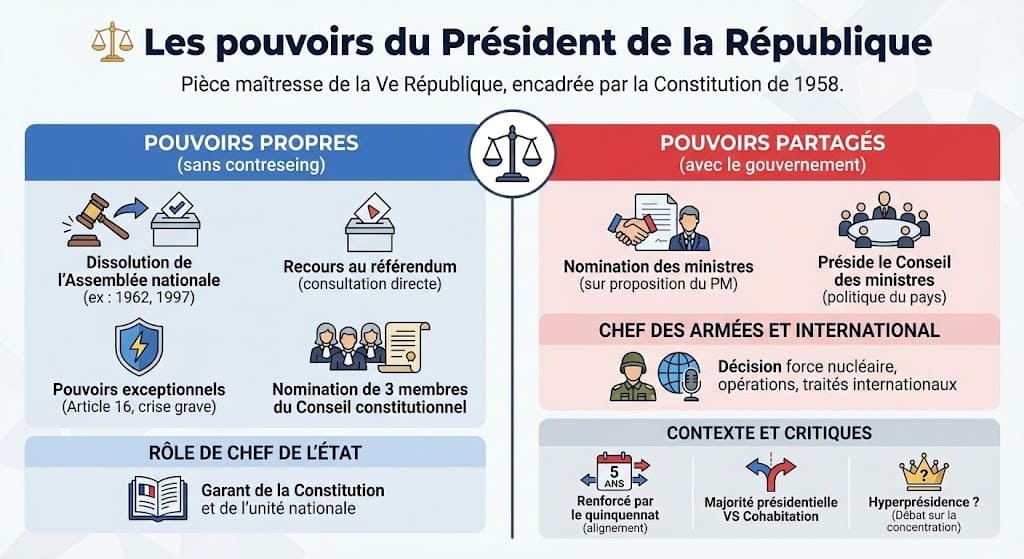

⚖️ Les pouvoirs du Président de la République

Le Président de la République française dispose de pouvoirs considérables, qui en font la pièce maîtresse de la Ve République. Mais ces pouvoirs ne sont pas absolus : ils sont définis par la Constitution de 1958 et peuvent varier selon le contexte politique. Pour comprendre son rôle, il faut distinguer ses pouvoirs propres, qu’il exerce sans contreseing ministériel, et ceux qu’il partage avec le Premier ministre et le gouvernement.

Les pouvoirs propres du Président

Certains pouvoirs sont exercés directement par le Président, sans qu’il ait besoin de l’accord du gouvernement. Ces « pouvoirs propres » sont au nombre de plusieurs, et leur importance est déterminante.

- Le droit de dissolution : le Président peut dissoudre l’Assemblée nationale, ce qui entraîne de nouvelles élections législatives. Cet outil, utilisé par de Gaulle en 1962 et 1968 ou par Jacques Chirac en 1997, permet de redonner la parole au peuple.

- Le recours au référendum : le Président peut consulter directement les Français sur des questions importantes. C’est ainsi que le général de Gaulle a fait adopter en 1962 l’élection du Président au suffrage universel direct.

- Les pouvoirs exceptionnels de l’article 16 : en cas de crise grave menaçant les institutions ou l’intégrité du territoire, le Président peut concentrer entre ses mains l’ensemble des pouvoirs. De Gaulle a utilisé cette disposition en 1961 lors du putsch des généraux en Algérie.

- La nomination de certains responsables : le Président nomme trois des neuf membres du Conseil constitutionnel, dont son président.

Le rôle de chef de l’État

Le Président incarne l’unité nationale. À ce titre, il est le garant de la Constitution et du respect des institutions. Il veille à ce que la République fonctionne dans le cadre défini par la loi fondamentale. Ce rôle symbolique et juridique lui donne un poids considérable dans les moments de crise, où sa parole et ses décisions peuvent apaiser ou relancer la vie politique.

Chef des armées et rôle international

Le Président est le chef des armées. Il décide de l’emploi de la force nucléaire et peut engager des opérations militaires, même si la prolongation de celles-ci doit être validée par le Parlement. Sur le plan international, il représente la France dans les grandes réunions diplomatiques (ONU, Union européenne, OTAN). Il signe les traités et négocie avec les autres chefs d’État. Sa stature internationale contribue à renforcer son image de dirigeant incontournable.

Les pouvoirs partagés avec le gouvernement

Certaines compétences nécessitent la collaboration du gouvernement, notamment du Premier ministre et des ministres. C’est le cas de la nomination des ministres, qui se fait sur proposition du Premier ministre. Le Président préside le Conseil des ministres, mais ce dernier prépare et conduit la politique du pays. En période de majorité présidentielle, la cohésion entre l’Élysée et Matignon assure un pouvoir exécutif solide. En période de cohabitation, le Premier ministre reprend une place centrale, réduisant l’influence présidentielle dans les affaires intérieures.

Un pouvoir renforcé par le quinquennat

La réforme du quinquennat en 2000 a renforcé la domination présidentielle. En alignant la durée du mandat présidentiel sur celle des députés, elle réduit les risques de cohabitation. Les électeurs choisissent d’abord un Président, puis, quelques semaines plus tard, une majorité parlementaire. Cela confère au Président un pouvoir politique direct, car l’Assemblée nationale reflète généralement son orientation politique.

L’hyperprésidence et ses critiques

Depuis les années 2000, certains observateurs parlent d’« hyperprésidence ». Nicolas Sarkozy illustre cette tendance par son implication dans tous les domaines, de la politique étrangère à l’économie. François Hollande, de son côté, a tenté de réduire cette image en parlant de « Président normal », mais il n’a pas échappé à la critique d’un pouvoir trop concentré à l’Élysée. Emmanuel Macron a assumé une posture jupitérienne, rappelant que le Président doit être au-dessus des querelles partisanes, mais sa pratique a suscité des débats sur l’équilibre des pouvoirs.

Un rôle clef, mais encadré

Le Président de la République dispose donc d’un arsenal de compétences très large. Mais il ne gouverne pas seul : il doit composer avec le Parlement, le gouvernement, et parfois avec les juges. Les contre-pouvoirs sont essentiels pour éviter qu’il ne devienne un chef d’État tout-puissant. C’est ce que nous allons voir dans la partie suivante, consacrée aux limites et contre-pouvoirs qui encadrent sa fonction.

La clé de voûte des institutions : un équilibre subtil entre pouvoirs exclusifs et compétences partagées avec le gouvernement. 📸 Création IA pour reviserhistoire.fr

⛔ Les limites et contre-pouvoirs

Le Président de la République française semble disposer de pouvoirs très étendus. Pourtant, il n’est pas tout-puissant. Plusieurs mécanismes institutionnels, politiques et juridiques viennent encadrer son action. Ces contre-pouvoirs sont essentiels pour maintenir l’équilibre démocratique et éviter toute dérive autoritaire.

Le rôle du Parlement

Le premier contre-pouvoir au Président reste le Parlement. Même si l’Assemblée nationale et le Sénat sont parfois affaiblis face à un exécutif fort, ils conservent des prérogatives importantes. Le Parlement vote les lois, contrôle l’action du gouvernement, et peut renverser le Premier ministre par une motion de censure. En cas de cohabitation, ce sont les députés qui imposent leur orientation politique, obligeant le Président à partager le pouvoir.

Le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel est un autre acteur fondamental. Il contrôle la conformité des lois à la Constitution et peut censurer des dispositions jugées contraires aux droits fondamentaux. Depuis 2008, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) permet aux citoyens de saisir indirectement le Conseil, renforçant encore son rôle de gardien des libertés.

La responsabilité politique et judiciaire

Le Président de la République bénéficie d’une immunité pendant la durée de son mandat : il ne peut être poursuivi devant les tribunaux pour des actes accomplis en tant que chef de l’État. Toutefois, depuis une réforme de 2007, il peut être jugé à l’issue de son mandat pour des faits commis avant ou pendant sa présidence. Jacques Chirac, par exemple, a été condamné en 2011 dans l’affaire des emplois fictifs de la Ville de Paris, après son départ de l’Élysée.

Le rôle de l’opinion publique

Au-delà des institutions, l’opinion publique constitue un contre-pouvoir majeur. Dans une démocratie médiatisée, la popularité du Président influence fortement sa capacité d’action. Des manifestations massives, comme celles de mai 1968 ou les mouvements sociaux récents contre la réforme des retraites, rappellent que le pouvoir politique ne peut ignorer la rue. Les sondages, la presse et les réseaux sociaux exercent une pression constante sur l’Élysée.

Les limites internationales et européennes

Le Président agit aussi dans un cadre international qui restreint sa liberté. En tant que membre de l’Union européenne, la France doit respecter des traités et des règles communes. Le Président ne peut pas décider seul de la politique monétaire, confiée à la Banque centrale européenne. De même, les engagements internationaux, comme ceux pris dans le cadre de l’ONU ou de l’OTAN, conditionnent certaines décisions de politique étrangère et de défense.

Les cohabitations : un test institutionnel

La cohabitation est un moment où les limites du pouvoir présidentiel apparaissent clairement. Lorsqu’une majorité parlementaire est d’un bord politique opposé au Président, celui-ci est contraint de nommer un Premier ministre issu de cette majorité. Le chef de l’État conserve ses prérogatives en matière diplomatique et militaire, mais perd la main sur la politique intérieure. Les cohabitations entre François Mitterrand et Jacques Chirac (1986-1988), Mitterrand et Édouard Balladur (1993-1995), ou encore Jacques Chirac et Lionel Jospin (1997-2002) ont montré que le Président devait alors partager le pouvoir.

Un équilibre fragile

Ces limites et contre-pouvoirs montrent que, malgré son rôle central, le Président ne gouverne pas seul. La démocratie française repose sur un équilibre subtil entre les institutions, la société civile et les engagements internationaux. Certains juristes estiment cependant que cet équilibre reste fragile, car l’élection présidentielle concentre trop d’attention et de légitimité au profit d’une seule personne. Ce débat sur l’« hyperprésidence » continue d’animer la vie politique française.

Après avoir vu les limites de la fonction, il est utile d’illustrer ce rôle présidentiel par quelques figures marquantes qui ont façonné la mémoire collective et l’histoire politique française.

Un pouvoir encadré : malgré son rôle central, le chef de l’État doit composer avec de nombreux contre-pouvoirs institutionnels et politiques. 📸 Création IA pour reviserhistoire.fr

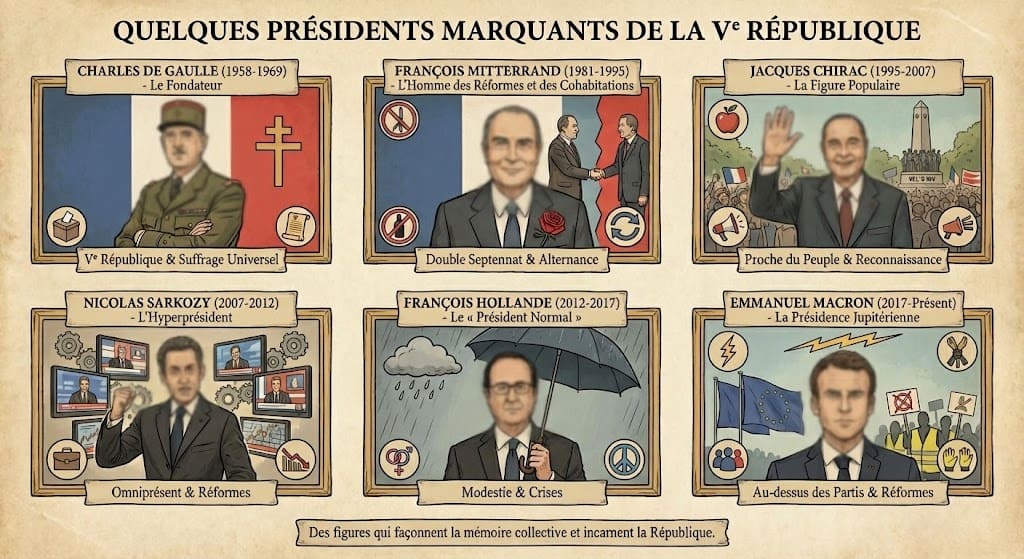

👤 Quelques présidents marquants

L’histoire de la fonction présidentielle en France ne se comprend pas seulement à travers les textes de la Constitution. Elle prend aussi vie grâce aux personnalités qui ont incarné la charge suprême. Chaque Président de la République française a marqué son époque à sa manière, par son style, ses décisions et sa relation avec le peuple. Voici quelques exemples emblématiques.

Charles de Gaulle : le fondateur de la Ve République

Figure incontournable, Charles de Gaulle a façonné la Ve République. En 1958, il revient au pouvoir dans un contexte de crise lié à la guerre d’Algérie. Il fait adopter une nouvelle Constitution qui renforce le rôle du Président. En 1962, il obtient par référendum l’élection présidentielle au suffrage universel direct. De Gaulle conçoit le Président comme un arbitre au-dessus des partis, garant de l’indépendance nationale. Son départ en 1969, après l’échec d’un référendum, illustre sa conception exigeante de la fonction : il se retire lorsqu’il estime avoir perdu le soutien du peuple.

François Mitterrand : l’homme des réformes et des cohabitations

Élu en 1981, François Mitterrand devient le premier Président socialiste de la Ve République. Ses deux septennats (1981-1995) marquent profondément la vie politique française. Au début de son mandat, il engage de grandes réformes sociales (abolition de la peine de mort, décentralisation, lois Auroux). Mais il doit aussi affronter deux périodes de cohabitation avec Jacques Chirac puis Édouard Balladur, illustrant les limites du pouvoir présidentiel en cas de majorité parlementaire hostile. Mitterrand reste l’un des présidents les plus marquants, par sa longévité et sa capacité à incarner une certaine continuité républicaine.

Jacques Chirac : la figure populaire

Jacques Chirac, élu en 1995 puis réélu en 2002, incarne une présidence marquée par des contrastes. Son premier mandat est fragilisé par la dissolution ratée de 1997, qui entraîne une cohabitation avec Lionel Jospin. Mais il retrouve une popularité durable après son refus d’engager la France dans la guerre en Irak en 2003. Son image de « Président proche du peuple », ses gestes symboliques comme la reconnaissance de la responsabilité de l’État français dans la déportation des Juifs (discours du Vel d’Hiv en 1995), et son style chaleureux ont marqué durablement l’opinion.

Nicolas Sarkozy : l’hyperprésident

Nicolas Sarkozy (2007-2012) illustre la notion d’« hyperprésidence ». Très actif, omniprésent dans les médias, il intervient dans tous les domaines. Sa présidence est marquée par des réformes économiques (réforme des retraites, loi TEPA), mais aussi par la crise financière de 2008, qu’il gère en coordination avec ses homologues européens. Son style énergique et direct suscite à la fois admiration et critiques, certains lui reprochant de brouiller la distinction entre le rôle du Président et celui du gouvernement.

François Hollande : le « Président normal »

Élu en 2012, François Hollande veut rompre avec l’image d’hyperprésidence de son prédécesseur. Il se présente comme un « Président normal », plus modeste et proche des citoyens. Mais son mandat est marqué par une série de crises : la crise économique persistante, les attentats terroristes de 2015 et 2016, et des mouvements sociaux importants. Ses réformes, comme le mariage pour tous en 2013, ont laissé une trace durable, mais sa faible popularité l’a conduit à renoncer à se représenter en 2017, une première sous la Ve République.

Emmanuel Macron : la présidence jupitérienne

Élu en 2017 puis réélu en 2022, Emmanuel Macron est le plus jeune Président de la République française. Il revendique un style « jupitérien », plaçant le Président au-dessus des clivages partisans. Son mandat est marqué par des réformes économiques et sociales, comme la réforme des retraites, mais aussi par des crises majeures : le mouvement des « gilets jaunes », la pandémie de Covid-19, et la guerre en Ukraine. Sa réélection face à Marine Le Pen en 2022 confirme le rôle central de l’élection présidentielle dans la vie politique française. Mais son style de gouvernance suscite débats et oppositions, relançant la critique de l’hyperprésidence.

Des figures qui façonnent la mémoire collective

Chaque Président incarne une époque, un style et une vision de la France. Qu’ils soient gaullistes, socialistes, ou libéraux, tous ont contribué à façonner l’image de la fonction présidentielle. Leurs discours, leurs réformes, leurs réussites et leurs échecs nourrissent la mémoire collective et influencent encore aujourd’hui les débats sur le rôle du chef de l’État. Cette galerie de portraits rappelle que, derrière la fonction, ce sont des hommes — et peut-être un jour une femme — qui incarnent la République.

Après ce panorama des grandes figures présidentielles, il reste à s’interroger sur l’avenir de la fonction : comment évolue-t-elle dans un monde en mutation rapide ? C’est ce que nous allons voir dans la dernière partie.

Ils ont incarné la fonction : de De Gaulle à Macron, retour sur les styles et les décisions qui ont façonné l’histoire politique récente. 📸 Création IA pour reviserhistoire.fr

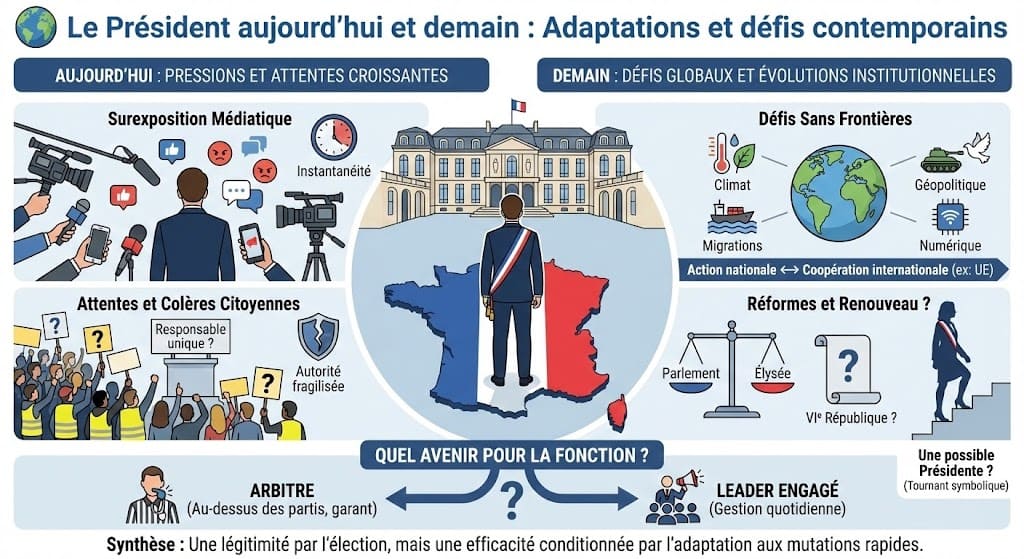

🌍 Le Président aujourd’hui et demain

Le Président de la République française reste la figure centrale de la vie politique, mais sa fonction est de plus en plus interrogée. Dans un monde marqué par les crises économiques, sociales, sanitaires et environnementales, ses responsabilités évoluent. Comment cette institution peut-elle s’adapter aux défis contemporains et futurs ?

Un rôle de plus en plus exposé

Aujourd’hui, le Président est scruté en permanence. La montée des réseaux sociaux, l’instantanéité de l’information et la multiplication des chaînes d’information continue rendent son action visible au quotidien. Chaque parole, chaque geste est commenté, analysé, critiqué. Cette surexposition fragilise parfois l’autorité présidentielle, en accentuant le fossé entre le temps long des institutions et l’immédiateté médiatique.

Les attentes croissantes des citoyens

Les Français attendent beaucoup de leur Président. Ils le voient comme le responsable direct de la politique nationale, même dans les domaines qui relèvent en réalité du Premier ministre ou du Parlement. Cette personnalisation extrême du pouvoir entraîne des déceptions rapides lorsque les réformes tardent à produire des effets. Les crises sociales, comme celle des « gilets jaunes », montrent que la fonction présidentielle est devenue le principal point de cristallisation des colères populaires.

Un Président face aux défis globaux

Le rôle du Président ne se limite pas aux frontières nationales. Il doit répondre à des défis globaux : changement climatique, crises migratoires, tensions géopolitiques, régulation de l’économie numérique. Dans ce contexte, le chef de l’État doit sans cesse équilibrer l’action nationale et la coopération internationale. La présidence française de l’Union européenne en 2022, par exemple, a rappelé l’importance de ce rôle dans un monde interdépendant.

Vers une réforme des institutions ?

De nombreux débats portent sur l’avenir de la fonction présidentielle. Certains souhaitent renforcer le rôle du Parlement, pour limiter la concentration des pouvoirs à l’Élysée. D’autres proposent d’introduire une dose de proportionnelle dans les élections législatives, afin de mieux refléter la diversité politique. Enfin, certains militent pour une VIe République, qui redéfinirait totalement les équilibres institutionnels. Ces propositions traduisent une inquiétude : la fonction présidentielle est-elle encore adaptée à notre société du XXIe siècle ?

Une possible présidente

Depuis 1962, tous les présidents élus ont été des hommes. Mais l’idée d’une femme Présidente de la République progresse dans les esprits. Plusieurs candidates ont déjà accédé au second tour (Ségolène Royal en 2007, Marine Le Pen en 2017 et 2022). L’élection d’une présidente constituerait un tournant symbolique majeur, incarnant l’évolution de la société française et l’égalité des genres en politique.

Le Président demain : arbitre ou leader ?

L’avenir de la fonction dépendra aussi de la pratique des futurs chefs de l’État. Seront-ils des arbitres au-dessus des partis, comme le voulait de Gaulle, ou des leaders engagés au quotidien dans la gestion gouvernementale ? Seront-ils capables de redonner confiance dans les institutions, ou renforceront-ils le sentiment d’une « monarchie républicaine » trop éloignée du peuple ? Ces choix pèseront lourdement sur la perception des Français vis-à-vis de leur démocratie.

En somme, le Président de la République française est une figure incontournable, mais son avenir reste ouvert. Sa légitimité repose sur l’élection directe par le peuple, mais son efficacité dépend de sa capacité à répondre aux défis d’une société en mutation. Dans les paragraphes suivants, nous allons récapituler l’essentiel à retenir, puis répondre aux questions fréquentes avant de tester tes connaissances avec un quiz.

Entre pressions immédiates et défis de long terme : comment la fonction présidentielle doit-elle s’adapter au XXIe siècle ? 📸 Création IA pour reviserhistoire.fr

🧠 À retenir

- Le Président de la République française incarne l’État, élu au suffrage universel direct depuis 1962.

- Son rôle a beaucoup évolué : faible sous la IIIe et IVe République, central sous la Ve République.

- Ses pouvoirs propres incluent la dissolution de l’Assemblée, le recours au référendum et les pouvoirs exceptionnels.

- Il est chef des armées et représente la France à l’international.

- Il doit toutefois composer avec des contre-pouvoirs : Parlement, Conseil constitutionnel, opinion publique.

- Des présidents emblématiques (de Gaulle, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron) ont façonné la mémoire collective.

- Son avenir soulève des débats : réforme des institutions, rôle accru du Parlement, possible élection d’une présidente.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur le Président de la République

Qui peut se présenter à l’élection présidentielle ?

Tout citoyen français âgé d’au moins 18 ans, jouissant de ses droits civiques et ayant obtenu 500 parrainages d’élus, peut se présenter à l’élection présidentielle.

Combien de temps dure un mandat présidentiel ?

Depuis 2000, le mandat dure 5 ans. Depuis la révision de 2008, il n’est renouvelable qu’une seule fois consécutivement.

Le Président peut-il gouverner seul ?

Non. Même si ses pouvoirs sont étendus, il doit composer avec le Premier ministre, le Parlement et le Conseil constitutionnel. Les cohabitations montrent bien que le Président ne peut pas tout décider seul.

Le Président peut-il être destitué ?

Oui. Depuis 2008, la Constitution prévoit une procédure de destitution si le Président manque gravement à ses devoirs. Cette procédure reste exceptionnelle et n’a jamais été appliquée.

Une femme a-t-elle déjà été Présidente de la République ?

Pas encore. Plusieurs femmes se sont présentées et certaines, comme Ségolène Royal (2007) ou Marine Le Pen (2017, 2022), sont arrivées au second tour. L’élection d’une présidente constituerait une première historique.