🎯 Pourquoi « Résistance et collaboration » est un thème incontournable ?

Entre 1940 et 1944, la France vit une période d’extrême tension. La Résistance et la collaboration ne sont pas seulement deux notions abstraites : elles traduisent des choix politiques, sociaux et moraux vécus au quotidien. Dans un pays vaincu par la Blitzkrieg, partagé (jusqu’en novembre 1942) entre zone occupée et zone dite « libre », chacun doit trouver sa place. Certains s’engagent dans la lutte clandestine, d’autres coopèrent avec l’occupant, tandis que la majorité tente simplement de survivre.

Ce chapitre du programme d’histoire éclaire ces réalités contradictoires. Comprendre la logique nazie, replacer les persécutions dans le contexte de la Shoah, et relier l’action de la Résistance au Débarquement de 1944 aide à saisir pourquoi la France sortira profondément marquée de cette période.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🧭 Définitions et contexte : Résistance et collaboration

- ⚖️ Les formes de la collaboration

- 🕊️ La Résistance intérieure

- 🌫️ Quotidien et zones grises

- 🕯️ Après 1944 : justice et mémoires

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

Prenons le temps de décortiquer cette opposition entre « Résistance et collaboration », afin de mieux comprendre les enjeux politiques et humains de l’Occupation.

🧭 Résistance et collaboration : définitions et contexte (1940-1944)

La défaite militaire de la France face à la Blitzkrieg allemande en mai-juin 1940 entraîne l’armistice et l’installation du régime de Vichy dirigé par le maréchal Pétain. Dès lors, deux dynamiques opposées émergent : la collaboration, c’est-à-dire la coopération avec l’Allemagne nazie, et la Résistance, ensemble d’actions et de mouvements visant à poursuivre la lutte contre l’occupant.

⚖️ La collaboration : un choix politique et idéologique

La collaboration n’est pas seulement contrainte par l’Occupation : elle est aussi une décision assumée par le régime de Vichy. Le 24 octobre 1940, lors de la rencontre de Montoire entre Pétain et Hitler, l’idée d’une « collaboration » est officiellement affirmée.

Rencontre de Montoire symbolisant l’entrée dans la collaboration d’État. 🎥 Source : Bundesarchiv — CC BY-SA 3.0

Elle se traduit par une coopération économique et policière. Mais certains, les collaborationnistes, vont plus loin : ils adhèrent pleinement à l’idéologie nazie, comme Jacques Doriot avec le PPF ou Marcel Déat avec le RNP.

🕊️ La Résistance : refuser la défaite et préparer la libération

La Résistance, quant à elle, naît d’initiatives dispersées dès 1940. En France, des citoyens refusent la propagande, aident des soldats à s’évader ou distribuent des tracts. À Londres, le général de Gaulle lance l’Appel du 18 juin qui marque le début de la France libre. Progressivement, les réseaux clandestins s’organisent, donnant naissance à de véritables mouvements structurés. La Résistance ne se limite pas aux actions militaires : elle produit aussi des journaux, diffuse des informations et incarne un espoir politique.

🌍 Une France dans l’Europe occupée

La situation française doit être replacée dans un contexte plus large : partout en Europe occupée, des populations sont confrontées aux mêmes choix. Certains pays connaissent une collaboration active, d’autres développent des résistances fortes. Comprendre ces dynamiques permet aussi de saisir la spécificité française, marquée par l’existence d’un gouvernement légal (Vichy) reconnu par l’occupant.

Ce double mouvement de Résistance et collaboration prépare le terrain aux grands tournants de la guerre : la répression et la persécution des Juifs étudiée dans la Shoah, et la libération militaire qui viendra avec le Débarquement. Ces enjeux sont indissociables de l’idéologie d’Hitler et du nazisme.

⚖️ Les formes de la collaboration en France

La collaboration prend plusieurs visages entre 1940 et 1944. Elle va du choix politique du régime de Vichy à des formes plus radicales incarnées par des partis et des milices. Derrière le mot « collaboration » se cache donc une diversité d’attitudes et d’acteurs.

🏛️ La collaboration d’État

Le régime de Vichy met en place une coopération officielle avec l’Allemagne.

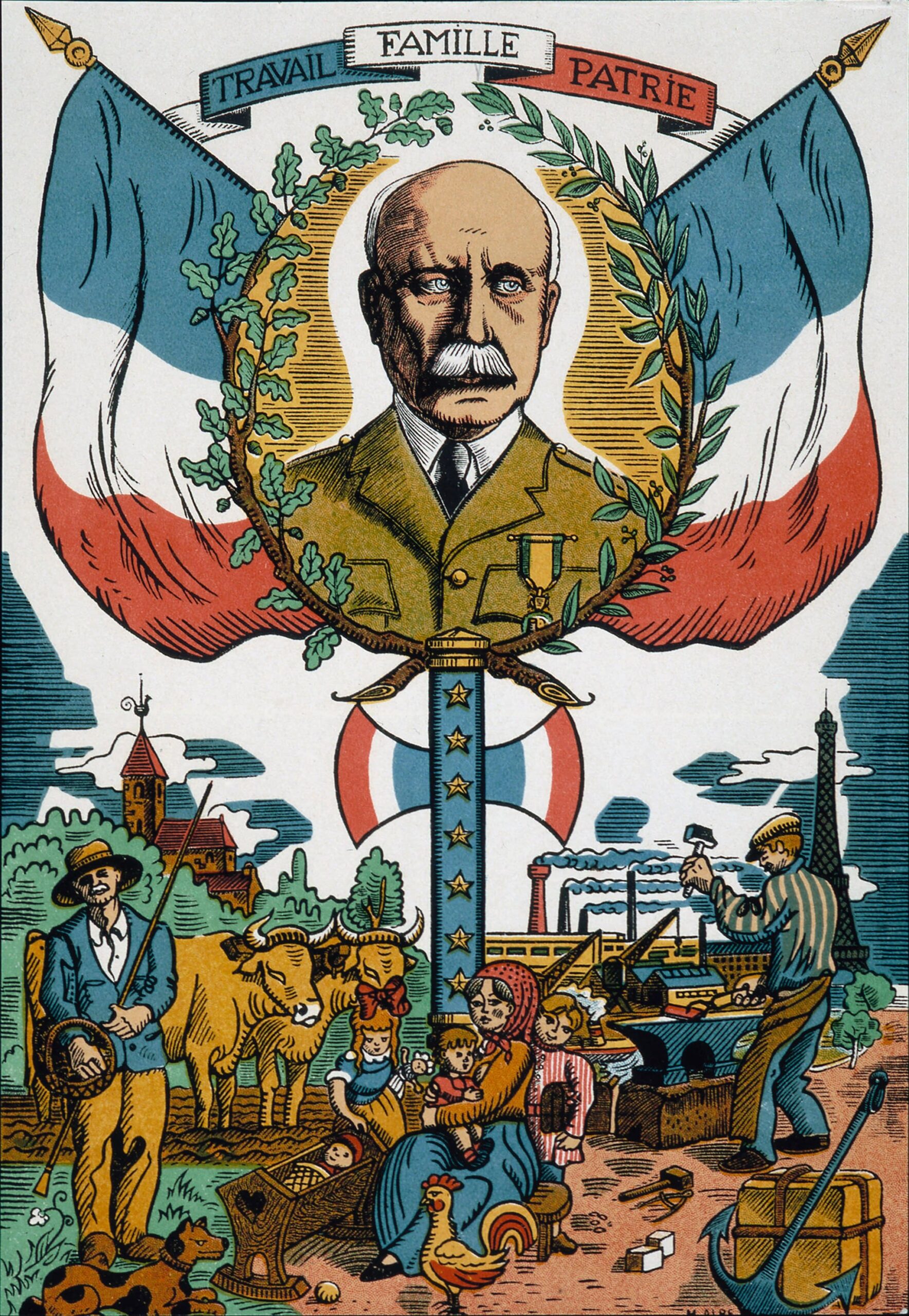

Affiche emblématique du régime de Vichy et de sa propagande officielle. 🎥 Source : Wikimedia Commons — Domaine public (France)

L’administration française participe activement à la gestion de la population, notamment pour la livraison de main-d’œuvre et l’application de mesures antisémites. La police française, par exemple, arrête elle-même des Juifs lors des grandes rafles, comme celle du Vélodrome d’Hiver en 1942. Cette politique s’explique par la volonté de Pétain et Laval de négocier une place pour la France dans une Europe dominée par l’Allemagne.

🥾 Le collaborationnisme

Certains Français ne se contentent pas de suivre les ordres de Vichy. Ils adhèrent pleinement à l’idéologie nazie et militent activement. C’est le cas de Jacques Doriot (PPF) ou de Marcel Déat (RNP), qui appellent à combattre le communisme aux côtés de l’Allemagne. Des volontaires s’engagent même dans la LVF (Légion des volontaires français) pour combattre sur le front de l’Est. Le collaborationnisme est donc une collaboration idéologique et militante.

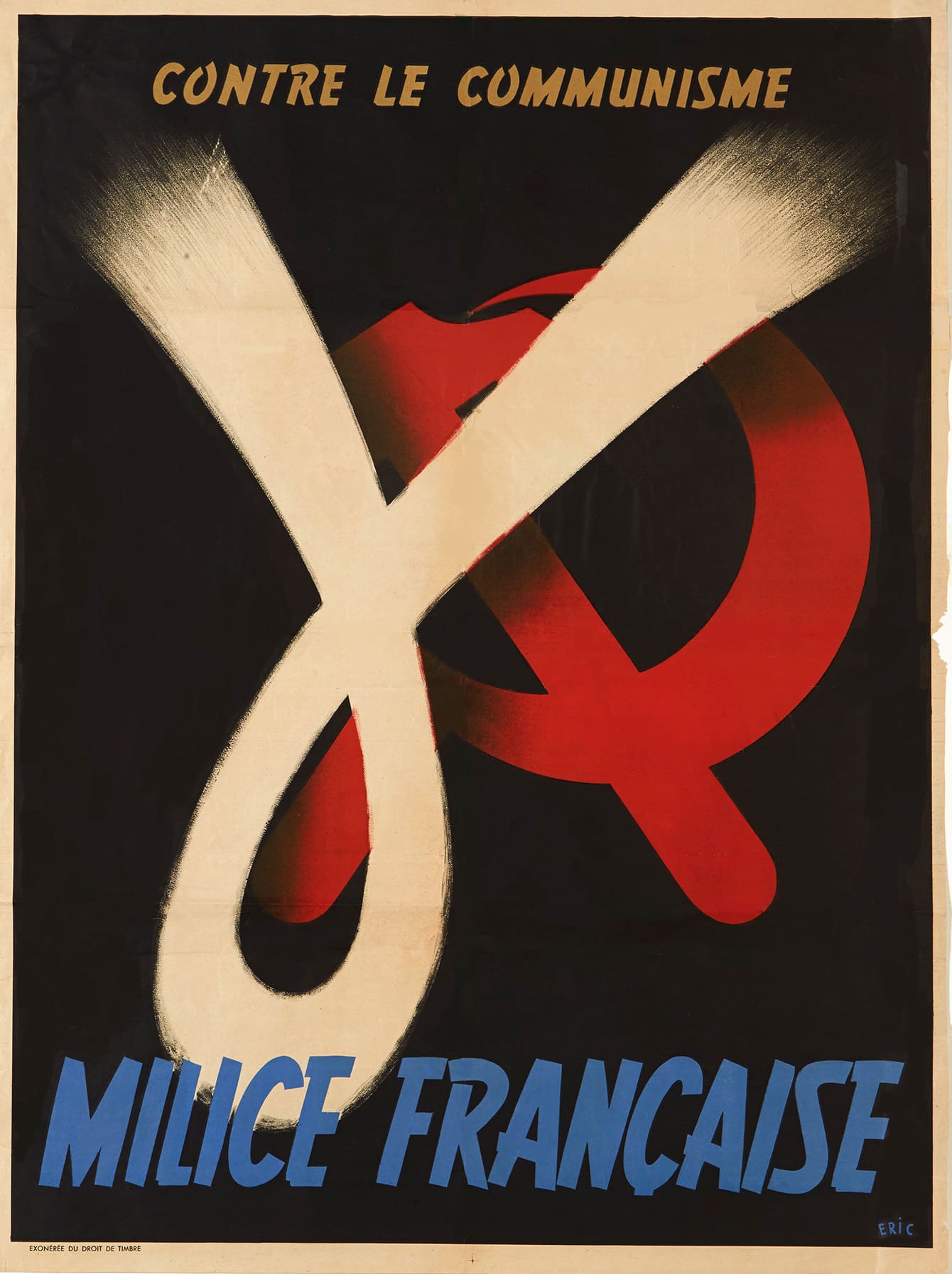

🪖 La Milice française

Créée en 1943 sous l’autorité de Joseph Darnand, la Milice devient l’un des symboles les plus violents de la collaboration. Ses membres traquent les résistants, participent à la torture, aux exécutions et aux rafles. Elle incarne la radicalisation d’une partie de la société française au service de l’occupant.

La Milice, bras armé de Vichy, traque résistants et opposants. 🎥 Source : Wikimedia Commons — Domaine public (UE, auteur anonyme)

🔗 Un engrenage répressif

La collaboration facilite directement la politique d’extermination menée par les nazis. Les services français transmettent des fichiers, organisent des arrestations et contribuent ainsi à la déportation des Juifs et opposants. C’est un élément central pour comprendre le lien entre collaboration et Shoah. Sans cette participation locale, la répression aurait été bien plus difficile à mener.

Ces formes de collaboration éclairent le contraste avec ceux qui choisissent la Résistance. Comprendre ces logiques permet aussi de relier ce chapitre aux autres moments clés de la guerre : la défaite initiale, la force de l’idéologie nazie, et la libération progressive avec le Débarquement.

📚 Pour approfondir

Tu peux consulter des ressources fiables pour mieux saisir cette réalité :

Fondation de la Résistance,

Mémorial de la Shoah

et le

Musée de la Résistance en ligne.

Ces sites proposent témoignages, archives et dossiers pédagogiques indispensables pour comprendre le rôle joué par Vichy et ses soutiens.

🕊️ La Résistance intérieure : réseaux, mouvements, maquis et CNR

La Résistance est l’autre face de l’Occupation. Dès 1940, certains refusent de se soumettre. Ils impriment des tracts, aident des prisonniers évadés, diffusent des nouvelles interdites. Peu à peu, cette mosaïque de gestes isolés devient une véritable force organisée. La Résistance incarne un choix courageux, souvent risqué, qui prépare la libération du pays.

🛰️ Réseaux et missions

Les réseaux de Résistance se spécialisent dans plusieurs missions. Certains collectent des renseignements pour les Alliés, d’autres organisent des filières d’évasion pour les pilotes abattus ou les prisonniers de guerre. Le renseignement transmis permet de préparer les opérations militaires, comme celles du Débarquement de 1944. Ces réseaux sont souvent liés à Londres ou à Alger, où s’organise la France libre autour du général de Gaulle.

📰 Les mouvements clandestins

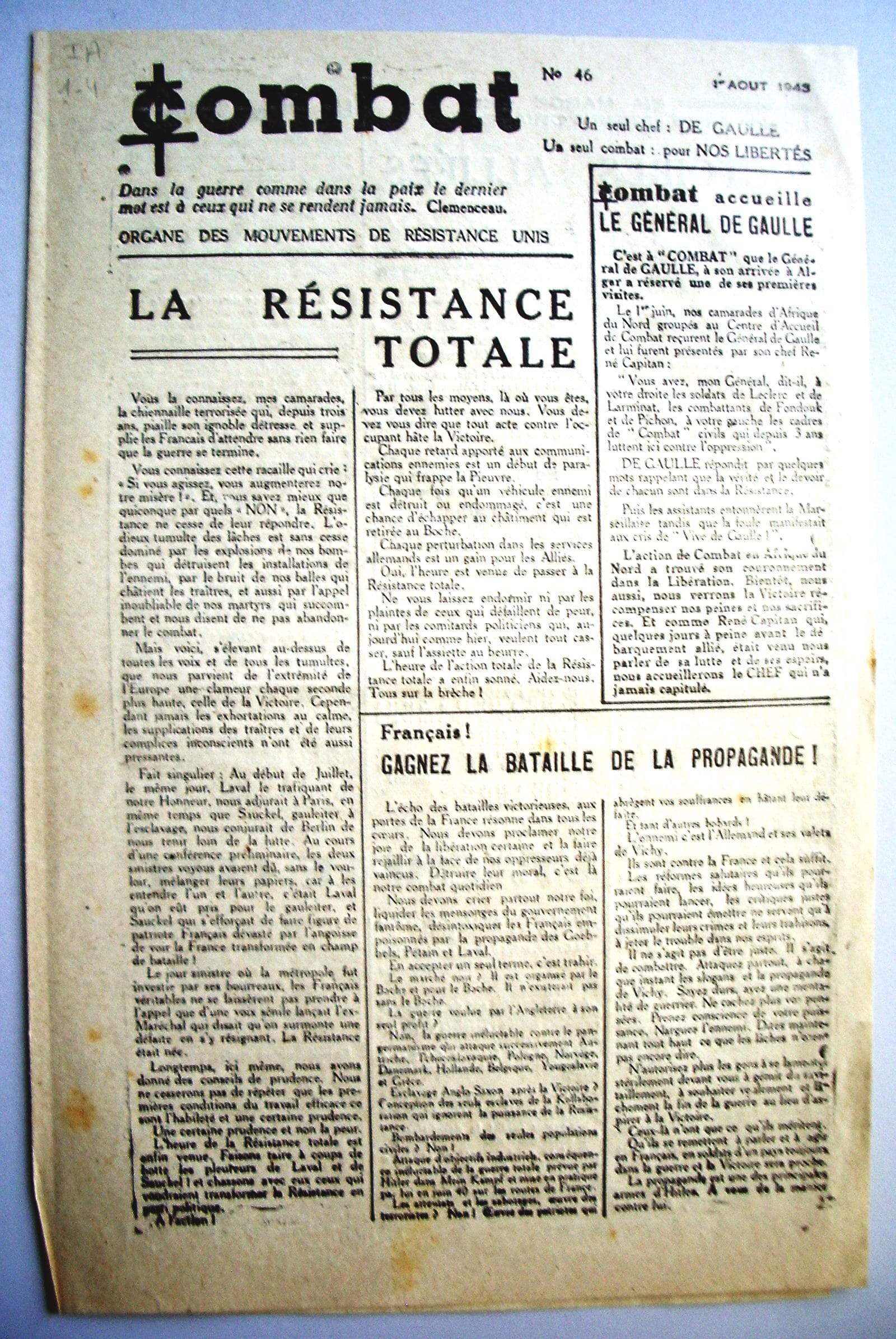

Les mouvements de Résistance s’attachent surtout à l’information et à l’opinion. Ils publient des journaux clandestins comme Combat, Libération ou Franc-Tireur, qui dénoncent la propagande et appellent à s’unir contre l’occupant.

Une du journal clandestin Combat en 1943, Résistance française » Légende : « La presse clandestine informe, fédère et redonne courage aux Français. 🎥 Source : Musée de la Résistance Azuréenne — Domaine public (anonyme)

Diffuser ces journaux est extrêmement dangereux : l’arrestation et la déportation guettent les imprimeurs, les diffuseurs et les lecteurs.

⛰️ Les maquis

À partir de 1943, le Service du travail obligatoire (STO), qui envoie des jeunes Français travailler en Allemagne, pousse beaucoup d’entre eux à fuir dans les campagnes.

Le STO pousse beaucoup de jeunes à entrer dans la clandestinité. Si la plupart se cachent, certains rejoignent les maquis. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Ils rejoignent les maquis, groupes armés installés dans les forêts ou les montagnes. Ces maquis multiplient les sabotages contre les voies ferrées, les dépôts et les lignes de communication, jouant un rôle clé dans la désorganisation de l’armée allemande.

Les maquis reçoivent armes et matériel par parachutage allié. 🎥 Source : IWM/USAAF — Domaine public (US Gov)

🤝 L’unification : le rôle du CNR

L’un des grands tournants de la Résistance est son unification. En mai 1943, Jean Moulin, envoyé par de Gaulle, parvient à réunir les différents mouvements dans le Conseil national de la Résistance (CNR).

Le CNR incarne l’unification de la Résistance voulue par Jean Moulin. 🎥 Source : Musée Carnavalet / Roger-Viollet — CC0

Cette structure coordonne les actions et adopte un programme qui prépare non seulement la libération militaire, mais aussi les réformes sociales et politiques d’après-guerre. La Sécurité sociale et certaines bases de l’État-providence sont issues de ce programme.

🔗 Une action militaire et politique

La Résistance intérieure ne se limite pas à des actes symboliques. Elle fournit des informations cruciales aux Alliés, harcèle l’ennemi, documente les persécutions et garde vivante l’idée d’une France libre. Elle complète ainsi les actions militaires extérieures et relie la population à l’espoir de libération. Cette dynamique doit être replacée dans le cadre plus large de la Seconde Guerre mondiale, qui culmine en Europe occidentale avec la libération de 1944 et en Asie avec l’usage des bombes atomiques.

🌫️ Vivre sous l’Occupation : quotidien, peurs et zones grises

Entre 1940 et 1944, la vie quotidienne en France est marquée par les pénuries, la peur et la propagande. Les habitants doivent se soumettre à des règles strictes, tandis que la ligne entre collaboration et résistance n’est pas toujours claire. On parle souvent de « zones grises » pour désigner cette réalité complexe, faite d’attentisme, de prudence et de choix ambivalents.

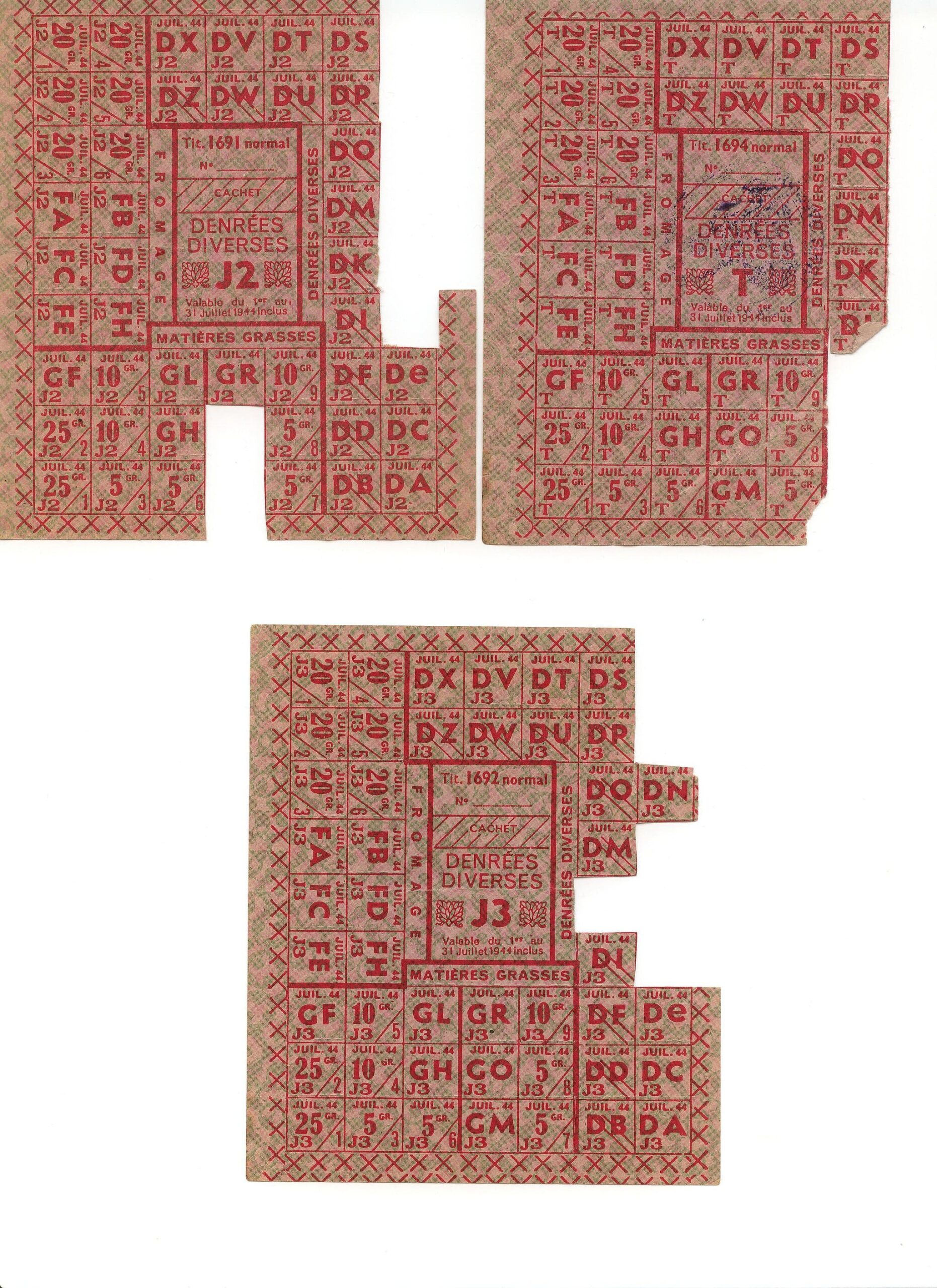

🥖 Pénuries et rationnement

Le rationnement devient une contrainte permanente.

Le rationnement pèse sur la vie quotidienne des civils sous l’Occupation. 🎥 Source : DanielD — CC BY-SA 3.0

Chaque Français reçoit des tickets pour se nourrir et se vêtir, mais les quantités sont insuffisantes. Le marché noir prospère, renforçant les inégalités. Le manque de charbon, de vêtements et de nourriture pèse sur le quotidien des familles.

📻 Propagande et contrôle

L’occupant impose une propagande intense. Radios, journaux et affiches vantent la puissance allemande et la politique de Vichy. Mais des voix clandestines persistent, comme celles des journaux de la Résistance ou les émissions de la BBC, qui redonnent espoir. Les habitants vivent donc entre deux discours contradictoires : celui imposé par l’occupant et celui, clandestin, de la Résistance.

😰 Peur et répression

La peur est omniprésente : peur des rafles, peur des dénonciations, peur de la répression violente. Les arrestations arbitraires, la torture et les déportations frappent aussi bien les résistants que les civils soupçonnés. La Milice et la Gestapo imposent un climat de terreur, renforçant l’impression qu’aucun acte n’est sans conséquence.

⚖️ Les « zones grises »

La majorité de la population n’est ni résistante ni collaborationniste. Beaucoup adoptent une attitude d’attentisme, cherchant simplement à survivre. Certains coopèrent par nécessité professionnelle, d’autres aident discrètement des voisins en danger. Ces comportements, difficiles à classer, rappellent que la frontière entre héroïsme et compromission est souvent floue. Les historiens utilisent aujourd’hui le concept de « zone grise » (emprunté à l’écrivain Primo Levi) pour désigner cette réalité.

🔗 Relier avec les autres thèmes

Ces dilemmes quotidiens ne peuvent se comprendre sans relier ce chapitre aux autres grands moments du conflit :

la montée du nazisme étudiée dans Hitler et le nazisme,

la défaite française de 1940 liée à la Blitzkrieg,

les persécutions analysées dans la Shoah,

et l’espoir retrouvé avec le Débarquement de 1944.

Ces liens permettent de replacer le quotidien français dans le déroulé global de la Seconde Guerre mondiale.

📚 Pour approfondir

Des ressources fiables permettent de plonger dans ces réalités :

le Musée de la Résistance en ligne,

la Fondation de la Résistance,

et le Mémorial de la Shoah.

Ces sites permettent de découvrir témoignages, documents et analyses pour mieux comprendre la vie quotidienne sous l’Occupation.

🕯️ Après 1944 : justice, épuration et mémoires

La Libération de la France en 1944 ne met pas fin immédiatement aux tensions. Elle ouvre une période d’épuration, de jugements et de débats mémoriels qui marqueront durablement la société française. La question de la Résistance et de la collaboration reste centrale pour comprendre l’après-guerre.

⚖️ L’épuration légale et sauvage

Dès l’été 1944, une épuration sauvage éclate : arrestations arbitraires, règlements de comptes, humiliations publiques. Des femmes accusées de collaboration sont tondues, des miliciens sont exécutés sommairement.

Une des images fortes de l’épuration sauvage à la Libération. 🎥 Source : Bundesarchiv — CC BY-SA 3.0 DE

Rapidement, le gouvernement provisoire dirigé par de Gaulle cherche à rétablir l’ordre en instaurant une épuration légale. Des tribunaux jugent les collaborateurs : certains sont condamnés à mort (Pierre Laval, Joseph Darnand), d’autres emprisonnés ou frappés d’indignité nationale.

🏛️ Le retour de la République

Avec la Libération, la République est rétablie. Le gouvernement provisoire applique le Programme du CNR adopté en 1944 : création de la Sécurité sociale, nationalisations, élargissement des droits sociaux. La Résistance devient un pilier de la légitimité républicaine, tandis que Vichy est officiellement considéré comme « nul et non avenu ».

🧠 Les mémoires de la Résistance et de la collaboration

Dans l’immédiat après-guerre, la mémoire officielle insiste surtout sur l’unité et le rôle héroïque de la Résistance. Mais cette vision occulte la diversité des comportements réels et minimise parfois l’importance de la collaboration. À partir des années 1970, les travaux d’historiens comme Robert Paxton remettent en lumière la responsabilité du régime de Vichy dans la persécution des Juifs et la collaboration d’État. Ces débats alimentent encore aujourd’hui la réflexion sur la mémoire nationale.

📌 Repères chronologiques

- 1944 : Libération de la France, épuration sauvage puis légale.

- 1945 : Procès de Pétain et Laval.

- 1946 : Mise en place de la IVe République.

- Années 1970 : redécouverte critique du rôle de Vichy.

🔗 Relier avec les autres thèmes

Pour replacer ces événements dans le contexte global de la guerre, il faut revenir au déroulement de la Seconde Guerre mondiale. La libération de la France, liée au Débarquement, prépare aussi la fin du conflit mondial, marquée par les bombes atomiques. Enfin, les crimes nazis et la persécution des Juifs replacent la question de la collaboration dans le cadre de la Shoah.

🧠 À retenir : Résistance et collaboration

- Deux dynamiques opposées : la collaboration avec l’occupant (Vichy, Milice, partis collaborationnistes) et la Résistance (réseaux, maquis, CNR).

- Collaboration : coopération d’État avec l’Allemagne nazie, répression menée par la police française, et adhésion idéologique de certains groupes.

- Résistance : actions clandestines, renseignement, journaux, sabotages, unification avec le CNR en 1943 autour de de Gaulle.

- Quotidien : pénuries, peur, propagande, dénonciations. La majorité vit dans des « zones grises », entre survie et petits gestes de solidarité.

- Après 1944 : épuration sauvage puis légale, retour de la République, Programme du CNR et débats mémoriels persistants.

- À relier :

Hitler et le nazisme,

Blitzkrieg,

Shoah,

Débarquement,

Bombes atomiques.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur Résistance et collaboration

Quelle est la différence entre collaboration et collaborationnisme ?

La collaboration est la coopération officielle du régime de Vichy avec l’Allemagne nazie. Le collaborationnisme désigne une adhésion idéologique totale au nazisme, défendue par certains partis et milices.

La Résistance commence-t-elle dès 1940 ?

Oui, mais elle est d’abord très dispersée. Des initiatives locales apparaissent dès 1940 (tracts, évasion de soldats). L’unification ne se fait qu’en 1943 avec le Conseil national de la Résistance dirigé par Jean Moulin.

Qu’est-ce que la Milice française ?

Créée en 1943 sous Joseph Darnand, la Milice est une organisation paramilitaire collaborationniste. Elle traque les résistants, participe aux rafles et pratique la torture aux côtés de la Gestapo.

Pourquoi parle-t-on de « zones grises » ?

Parce que la majorité des Français ne se situait ni dans la Résistance ni dans la collaboration active. Beaucoup adoptaient une attitude d’attentisme, de survie ou de comportements ambivalents difficiles à classer.

Comment relier ce thème aux autres chapitres de la Seconde Guerre mondiale ?

La Blitzkrieg explique la défaite de 1940,

Hitler et le nazisme éclaire l’idéologie,

la Shoah montre les persécutions,

le Débarquement prépare la libération,

et les bombes atomiques marquent la fin du conflit mondial.