🎯 Pourquoi la Révolution industrielle est-elle un tournant majeur de l’Histoire ?

La Révolution industrielle au collège est un chapitre clé : on y voit comment machines, usines et villes transforment l’Europe au XIXᵉ siècle. En quelques décennies, l’économie, la société et les idées changent d’échelle. Ici, tu vas retenir l’essentiel : causes, grandes inventions, conditions ouvrières et conséquences, avec des repères simples pour réviser vite et bien.

Comprendre la Révolution industrielle, c’est saisir comment sont nés le capitalisme moderne, les luttes ouvrières, mais aussi les grandes innovations qui structurent encore notre quotidien. Sans cette période charnière, pas de train, pas d’électricité, pas d’urbanisation à grande échelle. C’est aussi un moment de tensions sociales, où la pauvreté des uns contraste violemment avec la richesse des autres.

Dans cet article, tu vas découvrir en détail les origines, les acteurs, les inventions et les conséquences de ce moment fondateur. Un véritable voyage à travers le XIXe siècle, qui éclaire notre monde actuel. Prêt ? Plongeons dans le cours.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 📜 Les origines de la Révolution industrielle

- 🏭 L’Angleterre, berceau de l’industrialisation

- ⚙️ Les innovations techniques majeures

- 🏗️ Les usines et la nouvelle organisation du travail

- 🚂 Les transports et la révolution ferroviaire

- 🏙️ Urbanisation et nouvelles villes industrielles

- 🧑🔧 Les conditions de vie des ouvriers

- ⏳ Les conditions de travail et l’exploitation

- ✊ Naissance du syndicalisme et des grèves

- 💰 Bourgeoisie, capitalisme et profits

- 📢 Idéologies et critiques sociales

- 🌍 La diffusion en Europe et dans le monde

- ⚓ Révolution industrielle et colonisation

- 🎨 Conséquences culturelles et intellectuelles

- 💡 La deuxième Révolution industrielle

- 📖 Héritages et bilan historique

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

Prêt à plonger au cœur de cette aventure historique ? Alors, partons ensemble découvrir la Révolution industrielle.

📜 Les origines de la Révolution industrielle

La Révolution industrielle ne surgit pas d’un coup de tonnerre au XIXe siècle : elle s’enracine dans une longue évolution. Déjà au XVIIIe siècle, l’Europe connaît des changements économiques, techniques et sociaux qui préparent le terrain. Comprendre ces origines permet de voir pourquoi l’Angleterre, et non la France ou l’Allemagne, devient le premier pays industrialisé.

🌾 Une révolution agricole préalable

Avant les machines, la première transformation est agricole. En Angleterre, les grands propriétaires fonciers mettent en place l’enclosure system, qui regroupe et privatise les terres. Cela permet une exploitation plus intensive et orientée vers le marché, avec de nouvelles cultures (comme la pomme de terre ou le trèfle) et des techniques modernes (assolement quadriennal, drainage). Les rendements augmentent. Résultat : la population croît fortement. Ce surplus de population rurale, alimenté par la croissance démographique et fortement attiré par les perspectives d’emploi urbain (salaires souvent plus élevés), devient disponible pour travailler dans les villes.

📈 Un essor démographique décisif

La baisse de la mortalité, liée à une meilleure alimentation et à certains progrès médicaux, entraîne une croissance démographique sans précédent. L’Angleterre (et le Pays de Galles) passe d’environ 6 millions d’habitants en 1750 à près de 14 millions en 1831. Cette main-d’œuvre nombreuse alimente les premières usines. L’excédent de population rurale trouve une place dans les villes en plein essor, ce qui accélère l’urbanisation.

💰 L’accumulation de capitaux

La Révolution industrielle exige des investissements massifs : machines, usines, infrastructures. L’Angleterre dispose d’un capital financier solide grâce à son commerce maritime et à son empire colonial. Les profits issus de l’agriculture modernisée et du commerce intérieur sont déterminants pour financer les premières industries. Le commerce colonial (dont le commerce triangulaire) contribue également à l’accumulation de capital à l’échelle nationale, bien que son rôle exact dans le déclenchement direct de l’industrialisation soit débattu par les historiens. Cette dynamique capitaliste favorise l’émergence d’une économie tournée vers la production.

⚓ Un commerce mondial en expansion

L’Angleterre domine les mers au XVIIIe siècle. Londres devient le cœur du commerce mondial. Les colonies fournissent coton, sucre, tabac, tandis que la métropole exporte des produits manufacturés. Cette position dominante permet d’écouler les biens produits et de financer de nouvelles innovations. On voit ici l’importance du lien entre colonisation et industrialisation.

🛠️ Les premières innovations techniques

Bien avant la machine à vapeur de Watt, des inventions bouleversent déjà la production. La spinning jenny de James Hargreaves (1764) ou le métier à tisser mécanique d’Edmund Cartwright (1785) transforment l’industrie textile, secteur clé de l’industrialisation. Ces machines permettent de produire plus vite, avec moins de main-d’œuvre. L’idée même d’automatiser le travail s’enracine ici.

📚 Un contexte intellectuel favorable

Le XVIIIe siècle est aussi le siècle des Lumières. Les penseurs valorisent la raison, la science et le progrès technique. En Angleterre, des sociétés savantes comme la Royal Society encouragent les inventeurs. L’esprit scientifique nourrit la recherche d’efficacité et d’innovation. Adam Smith, avec La richesse des nations (1776), théorise le libéralisme économique, qui justifie l’enrichissement par l’initiative privée.

🔥 Le rôle décisif du charbon

Aucun progrès industriel sans énergie. Or, l’Angleterre est riche en gisements de charbon faciles d’accès. Le charbon devient la principale source d’énergie, alimentant machines à vapeur, hauts-fourneaux et locomotives. Son exploitation attire des milliers de mineurs et fournit la puissance nécessaire pour sortir du monde de l’artisanat.

🇬🇧 Pourquoi l’Angleterre plutôt que la France ?

La France du XVIIIe siècle dispose aussi d’inventeurs et de capitaux, mais plusieurs obstacles ralentissent son industrialisation : une fiscalité inégalement répartie, un charbon plus cher et moins accessible, et l’instabilité liée aux guerres (Révolution, Empire). L’Angleterre bénéficie au contraire d’une stabilité politique après 1688, d’une monarchie parlementaire qui protège les investisseurs et d’un vaste marché intérieur unifié.

🌍 Une conjonction de facteurs

En résumé, la Révolution industrielle naît de la rencontre de plusieurs facteurs : révolution agricole, explosion démographique, capitaux disponibles, innovations techniques, ressources énergétiques, cadre politique favorable. C’est l’accumulation de ces conditions qui permet à l’Angleterre d’entrer la première dans l’ère industrielle, bientôt suivie par d’autres pays européens.

Cette entrée en scène des machines et des usines n’est pas seulement une question d’économie. Elle bouleverse en profondeur la vie quotidienne des hommes et des femmes. Dans la partie suivante, nous verrons pourquoi l’Angleterre est véritablement le berceau de la Révolution industrielle.

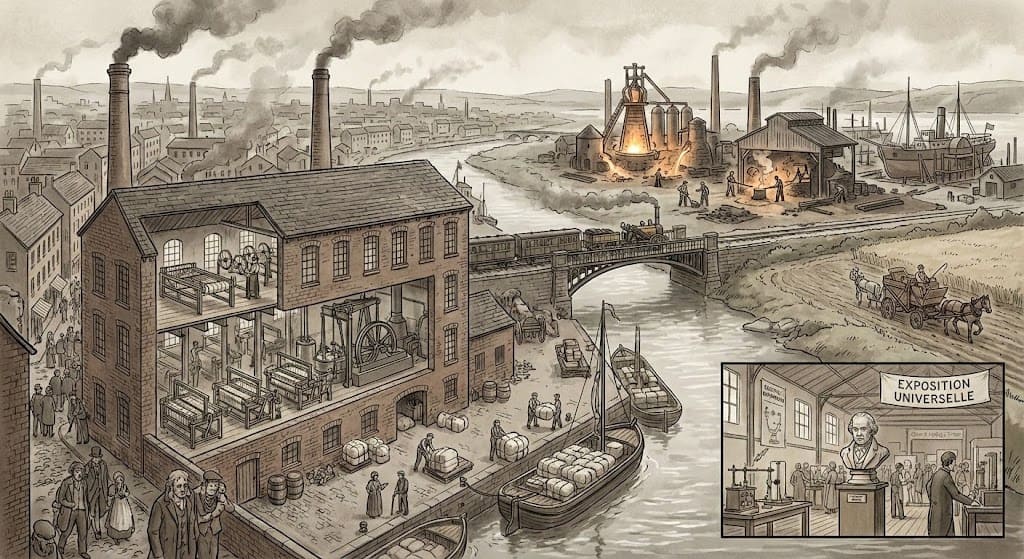

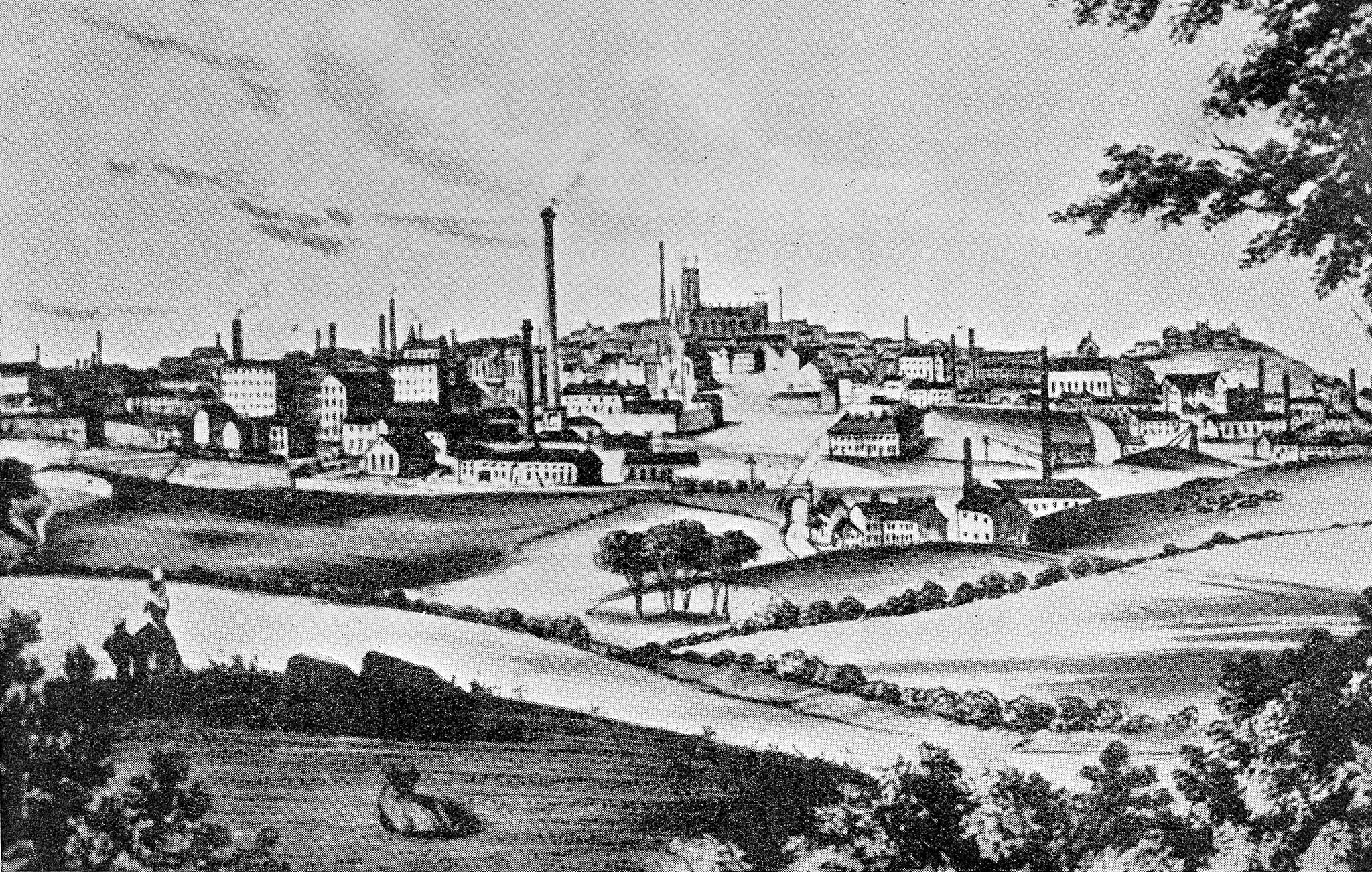

Une représentation visuelle des racines de la Révolution industrielle en Angleterre : la conjonction de la révolution agricole, du commerce maritime, de l’abondance de charbon et de l’essor urbain au siècle des Lumières. 📸 Source : reviserhistoire.fr

🏭 L’Angleterre, berceau de l’industrialisation

Si la Révolution industrielle éclot d’abord en Angleterre, ce n’est pas un hasard. Le pays réunit au XVIIIe siècle toutes les conditions pour devenir le premier État industriel. Son économie, sa société, sa géographie et sa politique créent un environnement unique, favorable à l’innovation et à la production de masse. C’est ce qui lui permet de devancer ses voisins européens.

🌍 Une puissance maritime et coloniale

Depuis le XVIIe siècle, l’Angleterre contrôle les mers. Sa flotte commerciale et militaire assure l’approvisionnement en matières premières et l’exportation des produits manufacturés. Le coton indien ou américain, le sucre des Antilles et les métaux précieux circulent vers Londres et Liverpool. Les colonies servent à la fois de réservoirs de ressources et de débouchés commerciaux. L’industrialisation anglaise est donc inséparable de la mondialisation naissante, que l’on retrouve aussi dans la dynamique des grandes découvertes.

⛏️ Une géographie favorable

L’Angleterre est riche en charbon et en fer, deux matières essentielles à l’industrialisation. Les gisements, souvent proches de la surface, sont faciles à exploiter. De plus, le réseau de rivières et de canaux facilite le transport du charbon vers les villes industrielles. Cette proximité réduit les coûts et stimule la production. Le relief modéré, sans grandes montagnes, permet aussi de construire facilement voies ferrées et routes modernes.

🏛️ Un cadre politique stable

Depuis la Révolution anglaise et la Glorieuse Révolution de 1688, l’Angleterre connaît une monarchie parlementaire. Ce régime protège mieux la propriété privée et encourage les investissements. Les entrepreneurs peuvent innover sans craindre des confiscations arbitraires. La stabilité institutionnelle attire aussi les capitaux étrangers, qui alimentent l’économie britannique. Là où la France est secouée par la Révolution et l’Empire, l’Angleterre avance avec continuité.

👨👩👧 Une société en mutation

La société anglaise se transforme rapidement. L’aristocratie terrienne s’adapte et tire d’importants profits de la valorisation de ses terres, notamment en favorisant les infrastructures (canaux, chemins de fer) et en exploitant ou louant les droits d’extraction minière. La bourgeoisie marchande devient la grande gagnante de l’époque. Les ouvriers, issus des campagnes, forment une main-d’œuvre abondante. Le système des enclosures a poussé des milliers de paysans vers les villes, créant un réservoir de travailleurs peu qualifiés mais indispensables aux nouvelles usines.

🧵 Le rôle clé de l’industrie textile

La Spinning Jenny permet de filer plusieurs bobines à la fois. 📸 Source : Wikimedia Commons – CC BY-SA 4.0

Le textile est le premier secteur industrialisé. Le coton, importé des colonies, devient la matière première vedette. Manchester et Liverpool se spécialisent dans sa transformation. Les innovations comme la spinning jenny ou la mule-jenny permettent de filer et de tisser beaucoup plus vite. Cette industrie ouvre la voie à une production de masse et à l’exportation mondiale. Elle est souvent comparée au rôle de l’automobile dans la seconde Révolution industrielle.

🚂 Les premières applications de la machine à vapeur

Le perfectionnement décisif de la machine à vapeur par James Watt dans les années 1760-1770 marque une rupture. D’abord utilisée dans les mines pour pomper l’eau, elle s’étend rapidement aux filatures, aux hauts-fourneaux et aux transports. L’Angleterre dispose alors d’une source d’énergie abondante et puissante, qui libère la production de la contrainte hydraulique. C’est une étape clé vers la mécanisation généralisée.

💡 Un climat d’innovation et d’esprit pratique

L’Angleterre du XVIIIe siècle est marquée par un pragmatisme inventif. Les artisans et ingénieurs sont nombreux à chercher des solutions concrètes : améliorer une machine, gagner du temps, produire plus. Les brevets encouragent les inventeurs en leur garantissant un profit. L’Angleterre bénéficie d’une culture technique répandue parmi ses artisans et ingénieurs. Le partage des savoir-faire pratiques permet d’améliorer les techniques. Les sociétés savantes favorisent un climat général d’intérêt pour le progrès. Cet esprit pratique, hérité des Lumières, soutient les initiatives individuelles.

📚 Un marché intérieur dynamique

L’Angleterre est un royaume unifié, sans barrières douanières internes, contrairement à l’Allemagne ou à l’Italie fragmentées. Le commerce intérieur est donc fluide. La population croissante représente un immense marché pour les produits manufacturés. De plus, bien que les salaires individuels soient très bas, le travail accru des familles (femmes et enfants inclus) leur permet parfois d’accéder à des biens bon marché, stimulant une première forme de consommation. Le marché intérieur et extérieur s’alimentent mutuellement.

🎓 L’éducation et la diffusion du savoir

Les écoles paroissiales participent à un niveau d’alphabétisation pratique relativement élevé parmi les artisans. Surtout, la transmission des savoir-faire par l’apprentissage permet de diffuser et d’améliorer les techniques. Les entrepreneurs diffusent rapidement les innovations. Les journaux et pamphlets expliquent les avantages des machines. Ce partage des savoirs permet de reproduire et d’améliorer les techniques sans repartir de zéro.

📖 L’exemple d’un centre industriel : Manchester

Manchester illustre parfaitement la transformation anglaise. De petite ville commerçante, elle devient la capitale mondiale du coton. Les usines s’y multiplient, les cheminées percent le ciel, les quartiers ouvriers s’étendent. La ville devient un laboratoire social où se concentrent les tensions : richesse insolente des patrons, misère des ouvriers, pollution étouffante. Ce contraste inspire des observateurs comme Friedrich Engels, auteur de La situation de la classe laborieuse en Angleterre (1845).

⚖️ L’Angleterre en avance sur ses voisins

En résumé, l’Angleterre dispose d’un ensemble de conditions exceptionnelles : ressources naturelles, commerce mondial, stabilité politique, innovations techniques, main-d’œuvre abondante. Ses voisins européens disposent parfois de certains de ces atouts, mais rarement tous à la fois. C’est pourquoi Londres, Manchester ou Birmingham s’imposent dès 1800 comme les pôles de la modernité industrielle.

Avec l’Angleterre comme pionnière, l’Europe entre dans une ère nouvelle. Dans la partie suivante, nous plongerons au cœur des innovations techniques majeures qui donnent toute son ampleur à la Révolution industrielle.

⚙️ Les innovations techniques majeures

La Révolution industrielle repose avant tout sur une cascade d’innovations techniques. Sans elles, pas d’usines, pas de production de masse, pas de bouleversements sociaux. Ces inventions touchent plusieurs secteurs : le textile, la métallurgie, l’énergie et les transports. Chacune contribue à transformer durablement la vie quotidienne et à accélérer la croissance économique.

🧵 Révolution dans l’industrie textile

Le textile est le premier domaine industrialisé. Au XVIIIe siècle, les artisans travaillaient encore avec des métiers à tisser manuels, limités en vitesse et en volume. Les innovations changent radicalement la donne :

- La spinning jenny de James Hargreaves (1764) permet de filer plusieurs bobines de coton en même temps.

- La water frame de Richard Arkwright (1769) fonctionne grâce à la force hydraulique et alimente de grandes filatures.

- Le métier à tisser mécanique d’Edmund Cartwright (1785) accélère la production de tissus.

Manchester et Liverpool deviennent les capitales mondiales du coton. Ces innovations ouvrent la voie à une production en masse et à l’exportation internationale, comparable au rôle qu’aura plus tard l’automobile dans la deuxième Révolution industrielle.

🔥 La machine à vapeur, cœur battant de l’industrialisation

Si une invention symbolise la Révolution industrielle, c’est bien la machine à vapeur. Améliorée par James Watt dans les années 1760-1770, elle transforme l’énergie en force mécanique grâce à la pression de la vapeur.

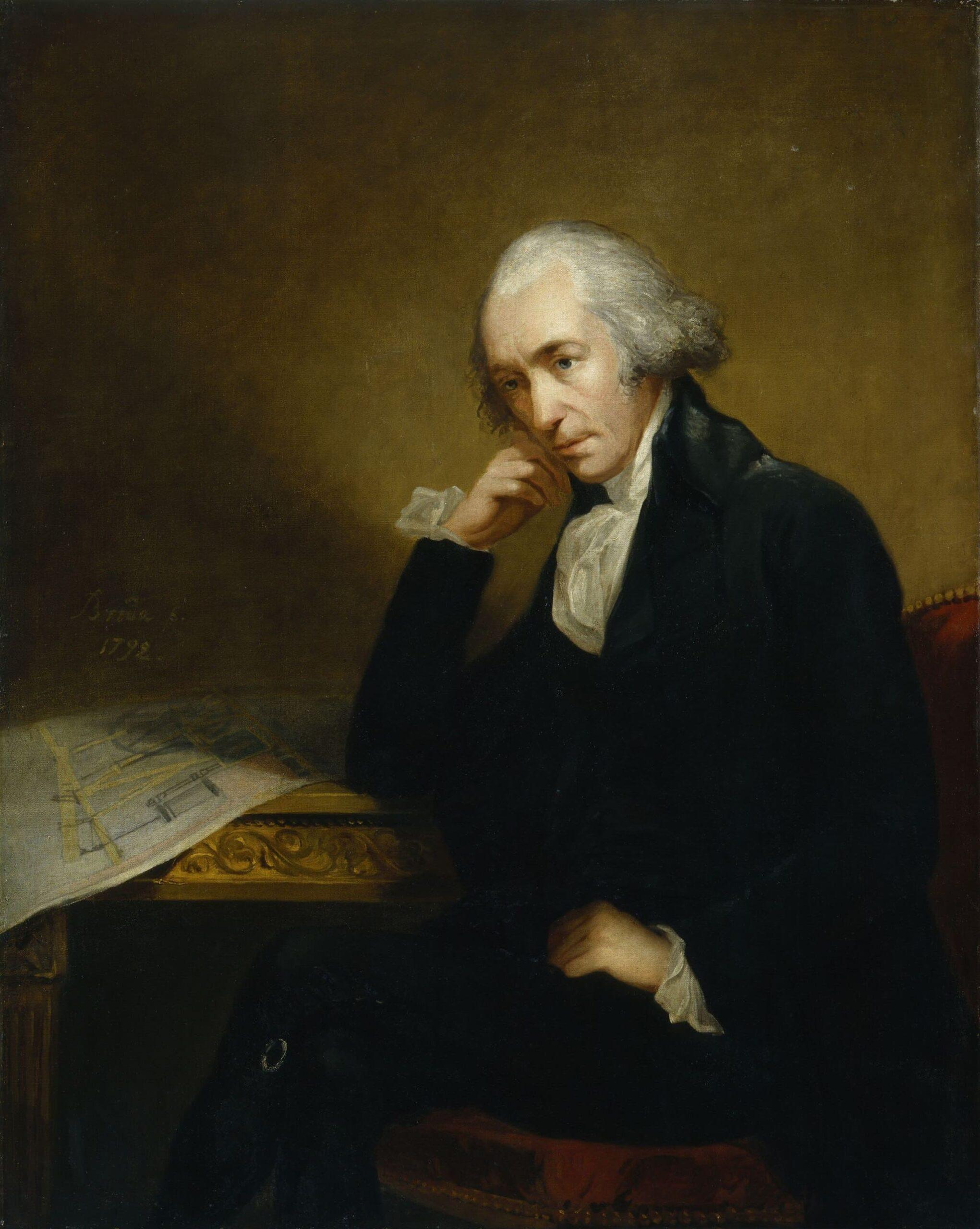

James Watt, ingénieur dont les améliorations décisives de la machine à vapeur propulsent le capitalisme industriel. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Initialement utilisée pour pomper l’eau dans les mines, elle s’impose rapidement dans les filatures, les hauts-fourneaux et les locomotives.

La vapeur libère les usines de la contrainte de l’eau : elles ne dépendent plus des rivières pour fonctionner. Cela permet d’implanter des sites de production au cœur des villes. C’est une révolution dans l’organisation de l’espace industriel.

⛓️ La métallurgie et le fer

L’industrie métallurgique progresse grâce à deux grandes innovations :

- Le puddlage inventé par Henry Cort (1784), qui permet d’obtenir un fer plus malléable.

- L’utilisation du coke (charbon transformé) dans les hauts-fourneaux, remplaçant le charbon de bois et augmentant la production.

Ces avancées permettent de produire rails, machines et outils à grande échelle. Le fer devient l’un des piliers de l’économie industrielle, avant d’être supplanté par l’acier à la fin du XIXe siècle. Cette évolution prépare la voie à la construction des grandes infrastructures, comme les ponts ou les gares, comparables aux cathédrales médiévales étudiées dans l’art roman et gothique.

🚂 Le chemin de fer

La combinaison du fer et de la vapeur donne naissance au chemin de fer. George Stephenson met au point la Rocket en 1829, première locomotive performante. Les lignes de chemin de fer se multiplient dans les années 1830-1840, reliant les villes industrielles et les ports. Le train réduit les distances et accélère les échanges. Il symbolise la vitesse et la modernité. Le transport de marchandises, notamment le charbon et le coton, devient beaucoup plus rapide et rentable.

⚡ Premiers pas vers l’électricité

Bien que l’électricité soit surtout associée à la seconde Révolution industrielle, ses bases sont posées dès le XVIIIe siècle. Benjamin Franklin et Alessandro Volta multiplient les expériences. La pile de Volta (1800) ouvre la voie à une nouvelle source d’énergie. Les travaux de Faraday sur l’électromagnétisme permettent ensuite l’invention de la dynamo. Toutefois, ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que l’électricité devient une véritable force industrielle avec Edison et Tesla.

🛠️ Les innovations dans l’agriculture

Parallèlement à l’industrie, l’agriculture connaît aussi des innovations techniques. Les machines agricoles, comme la batteuse mécanique de Meikle (1786), augmentent la productivité. La mécanisation agricole libère encore davantage de main-d’œuvre pour les usines. Ces progrès annoncent la spécialisation croissante du travail.

🚢 La révolution des transports maritimes

Les navires à voile sont progressivement remplacés par des bateaux à vapeur. Plus rapides et plus fiables, ils réduisent les temps de traversée et assurent un commerce mondial plus régulier. Cette innovation renforce la domination britannique sur les mers et facilite le transport de matières premières et de produits finis.

📚 Une culture technique en pleine expansion

Ce foisonnement d’inventions n’est pas isolé. Les entrepreneurs s’inspirent les uns des autres, améliorent les brevets, diffusent les connaissances. Les expositions universelles, comme celle de Londres en 1851, célèbrent le progrès technique et attirent des millions de visiteurs. Le cristal Palace, gigantesque bâtiment de fer et de verre, devient le symbole de cette confiance dans l’innovation.

⚖️ Un bilan ambivalent

Ces innovations apportent confort, productivité et croissance. Mais elles ont aussi un coût social et environnemental : pollution des villes, accidents dans les mines, exploitation accrue des ouvriers. Elles posent dès le XIXe siècle la question du rapport entre progrès technique et conditions de vie, un débat qui reste d’actualité dans nos sociétés modernes.

Ces innovations sont le moteur de la Révolution industrielle. Mais elles ne sont pas isolées : elles entraînent la création d’un nouveau monde productif, celui des usines. C’est ce que nous allons explorer dans la partie suivante.

Synthèse visuelle de la Révolution industrielle : la mécanisation du textile, le triomphe de la machine à vapeur et du chemin de fer transforment les paysages urbains et la production. 📸 Image créée pour reviserhistoire.fr.

🏗️ Les usines et la nouvelle organisation du travail

La Révolution industrielle ne se résume pas aux machines : elle invente aussi un nouvel espace, l’usine. Lieu de production massive, l’usine incarne l’ère industrielle. Elle transforme le rapport au temps, au travail et à la société. Pour les ouvriers, c’est une rupture totale avec le rythme agricole ou artisanal qui dominait jusqu’alors.

🏭 La naissance de l’usine moderne

Avant la fin du XVIIIe siècle, la production reposait sur les artisans ou le travail à domicile. Les filateurs et tisserands travaillaient en famille, selon un rythme moins régulé par l’horloge et plus lié aux saisons ou à la demande. Ce travail restait cependant souvent intense et faiblement rémunéré. Avec l’apparition des machines comme la mule-jenny ou le métier à tisser mécanique, une concentration devient nécessaire. Les entrepreneurs regroupent ouvriers et machines dans un même bâtiment : l’usine est née.

La filature de Marshall à Leeds illustre l’essor des usines textiles. Source : Wikimedia Commons — Domaine public 📸

Manchester et Birmingham deviennent des cités-usines où se concentrent centaines, parfois milliers de travailleurs.

⏰ Un nouveau rapport au temps

L’usine impose un temps collectif, strict et surveillé. Les cloches ou sifflets rythment les journées. L’ouvrier ne décide plus de son rythme : il suit celui de la machine. La journée dure souvent 12 à 15 heures, six jours sur sept. Les enfants et les femmes y participent aussi. Cette discipline nouvelle choque les contemporains, habitués à un travail plus souple. Certains critiques du nouveau système industriel, dénonçant la dépendance totale de l’ouvrier, parlent alors d’« esclavage salarié »

👩👩👦 Travail des femmes et des enfants

Dans les premières usines, les femmes et les enfants représentent une part importante de la main-d’œuvre. Ils sont payés moins cher que les hommes et considérés comme plus dociles. Les enfants descendent dans les mines, actionnent des machines ou transportent des charges lourdes. Des témoignages de l’époque décrivent des enfants de 8 ou 10 ans travaillant jusqu’à l’épuisement. Ces abus suscitent rapidement des critiques et des demandes de régulation.

📏 La discipline et le contrôle

L’usine invente aussi une nouvelle forme de contrôle social. Les contremaîtres surveillent le moindre geste. Les retards, pauses non autorisées ou erreurs sont sanctionnés par des amendes. L’espace lui-même reflète cette discipline : longues salles alignant machines et ouvriers, fenêtres hautes pour limiter les distractions. Le travail devient répétitif, monotone et soumis à un rythme imposé. Une véritable « armée industrielle » se met en place.

📉 Le défi de l’artisanat traditionnel

Les artisans indépendants subissent une rude concurrence dans certains secteurs, comme le textile. Leur savoir-faire est dévalorisé face à la machine, qui produit plus vite et moins cher, et beaucoup perdent peu à peu leur autonomie. Pourtant, l’artisanat se maintient, voire se développe, dans d’autres domaines. Cette perte de contrôle sur leur travail alimente des révoltes, comme celles des Luddites dans les années 1810, qui brisent les métiers mécaniques par peur de perdre leur emploi : c’est l’un des premiers grands conflits liés à la mécanisation.

🧑🏫 Naissance du temps industriel

L’organisation du travail en usine crée une nouvelle perception du temps. Le calendrier agricole, rythmé par les saisons, est remplacé par une régularité mécanique. Cette « dictature de l’horloge » prépare la société industrielle moderne, où l’efficacité et la productivité deviennent des valeurs centrales. L’industrialisation impose ainsi une nouvelle culture du travail.

⚙️ Spécialisation et division du travail

Dans les usines, chaque ouvrier accomplit une tâche précise et répétitive. C’est la division du travail, théorisée par Adam Smith dans La richesse des nations. Cette spécialisation accroît la productivité, mais rend le travail aliénant. L’ouvrier ne maîtrise plus l’ensemble du processus, mais seulement un geste. Ce modèle inspire plus tard le Taylorisme, qui rationalise encore davantage la production au début du XXe siècle.

🏚️ Les cités ouvrières

Autour des usines, de nouveaux quartiers apparaissent : les cités ouvrières. Bâties à la hâte, elles regroupent des maisons rudimentaires proches du lieu de travail. Les conditions d’hygiène y sont mauvaises : surpopulation, manque d’eau potable, pollution. Ces environnements renforcent la dépendance des ouvriers à l’usine et contribuent à l’émergence d’une « classe ouvrière » consciente de son sort.

⚖️ Premières lois sociales

Face aux abus, des réformes apparaissent progressivement. Dès 1833, en Angleterre, une loi interdit le travail des enfants de moins de 9 ans dans l’industrie textile et limite la journée à 8 heures pour ceux de 9 à 13 ans. En 1847, la journée de travail des femmes et des enfants est réduite à 10 heures. Ces lois sociales marquent un premier pas vers la protection des travailleurs, même si leur application reste limitée.

📚 Témoignages et critiques

Des écrivains comme Charles Dickens ou des penseurs comme Engels dénoncent les conditions de vie des ouvriers. Dickens décrit des enfants usés par le travail, privés d’éducation. Engels, dans La situation de la classe laborieuse en Angleterre, dépeint des quartiers insalubres, pollués et misérables. Ces critiques participent à la prise de conscience sociale et à l’émergence du mouvement ouvrier.

🔗 Un modèle appelé à durer

L’organisation du travail en usine s’impose peu à peu comme la norme. Même les secteurs non industriels s’en inspirent, de l’administration aux transports. La discipline, la division du travail et la hiérarchie deviennent les caractéristiques du monde moderne. L’usine n’est pas seulement un lieu de production : elle modèle les comportements sociaux et inspire les débats politiques du XIXe siècle.

Dans la partie suivante, nous verrons comment ces transformations s’accompagnent d’une révolution des transports, qui relie villes, usines et marchés dans un réseau inédit.

🚂 Les transports et la révolution ferroviaire

La Révolution industrielle ne concerne pas seulement les usines : elle transforme aussi les déplacements. Les routes, les canaux, les bateaux à vapeur et surtout le chemin de fer bouleversent la circulation des hommes et des marchandises. Cette « révolution des transports » change la géographie, stimule l’économie et modifie profondément la vie quotidienne.

🛤️ Le développement du réseau routier

Au début du XIXe siècle, les routes européennes sont souvent en mauvais état. Les ingénieurs améliorent progressivement leur qualité grâce à de nouvelles techniques, comme le revêtement en macadam mis au point par John McAdam. Ces routes plus solides permettent aux diligences et aux charrettes de circuler plus vite. Les liaisons entre villes s’améliorent, même si le transport routier reste limité pour les longues distances.

🚢 L’âge d’or des canaux

Avant l’arrivée du chemin de fer, les canaux jouent un rôle central. En Angleterre, un vaste réseau de canaux est creusé dès la fin du XVIIIe siècle pour relier les bassins houillers aux villes industrielles. Le transport fluvial permet d’acheminer charbon, coton et fer à moindre coût. Ces canaux deviennent les « autoroutes » de l’époque. En France, le canal du Midi ou celui de Saint-Quentin inspirent des projets similaires, mais leur extension reste plus limitée que chez les Britanniques.

🚂 La naissance du chemin de fer

L’invention décisive du XIXe siècle reste le chemin de fer. En 1825, George Stephenson inaugure la première ligne de transport de charbon entre Stockton et Darlington. En 1830, la ligne Liverpool-Manchester, destinée au transport de passagers et de marchandises, marque un tournant. Le train s’impose comme le moyen de transport le plus rapide et le plus efficace. En quelques décennies, l’Europe et les États-Unis se couvrent de rails.

⚙️ La locomotive, symbole de modernité

La locomotive à vapeur devient l’icône du progrès. La Rocket de Stephenson atteint 45 km/h en 1829, une vitesse extraordinaire pour l’époque.

La Rocket démontre la supériorité de la traction vapeur pour le transport rapide. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY-SA 2.0 (Train Photos)

Le train dépasse largement les performances des chevaux et des bateaux. Cette vitesse fascine mais inquiète aussi : certains médecins redoutent que le corps humain ne supporte pas des vitesses supérieures à 50 km/h ! Ces craintes disparaissent rapidement devant l’enthousiasme général.

💼 L’impact économique

Le chemin de fer est un formidable levier de croissance. Il réduit les coûts de transport, élargit les marchés et permet d’acheminer rapidement les matières premières vers les usines. Les produits finis atteignent de nouveaux consommateurs. Le charbon, l’acier et le textile circulent à grande échelle. Le chemin de fer attire aussi des investissements massifs, faisant travailler ingénieurs, ouvriers, banquiers et entrepreneurs. C’est l’un des moteurs du capitalisme moderne étudié dans capitalisme et bourgeoisie.

🏙️ La transformation des villes

Les gares deviennent de véritables cathédrales du XIXe siècle. Elles symbolisent la modernité et transforment l’urbanisme. Autour des gares se développent hôtels, cafés et quartiers commerçants. Les villes se structurent désormais en fonction du rail. Le train rapproche les régions, favorise les migrations et contribue à l’essor des grandes métropoles industrielles.

👨👩👧 Mobilité et voyages

Le chemin de fer change aussi la vie quotidienne. Les ouvriers peuvent travailler plus loin de leur domicile. Les familles voyagent pour la première fois vers la mer ou la campagne. Les classes moyennes découvrent le tourisme. En France, la côte normande ou la Côte d’Azur s’ouvrent aux vacanciers grâce au train. Le voyage n’est plus réservé à l’élite : il devient une expérience collective.

🚢 Les bateaux à vapeur

Parallèlement, la navigation connaît une révolution avec les bateaux à vapeur. Dès 1807, Robert Fulton met en service le Clermont sur l’Hudson, aux États-Unis. Les traversées deviennent plus rapides et plus régulières. Les navires transatlantiques relient l’Europe et l’Amérique en une à deux semaines au milieu du siècle, au lieu de plusieurs semaines à la voile. Le commerce international s’intensifie et les flux migratoires s’accélèrent, notamment vers les États-Unis.

🌍 Une mondialisation accélérée

La combinaison du rail et de la vapeur maritime crée un monde interconnecté. Les matières premières venues des colonies arrivent plus vite en Europe, tandis que les produits manufacturés britanniques ou français sont exportés dans le monde entier. Ce réseau mondial contribue à l’essor du colonialisme industriel, où les transports jouent un rôle stratégique.

📚 Témoignages et représentations

Les écrivains et artistes s’emparent de ce nouveau monde. Victor Hugo décrit les trains comme des « dragons de fer » qui traversent les campagnes. Les peintres impressionnistes représentent les gares et les locomotives comme des symboles de modernité. Le train devient un sujet artistique, mais aussi politique, car il incarne la puissance d’une nation.

⚖️ Limites et résistances

Le chemin de fer et les bateaux à vapeur ne profitent pas à tout le monde. Les campagnes isolées restent à l’écart. Les ouvriers, bien que mobiles, subissent aussi les coûts de cette nouvelle organisation. Certains redoutent la destruction des paysages ou la dépendance accrue à l’industrie. Mais ces critiques n’empêchent pas le triomphe des transports modernes.

Avec cette révolution des transports, le monde devient plus petit, plus rapide, plus connecté. Dans la partie suivante, nous verrons comment cette dynamique entraîne une urbanisation massive et la naissance des villes industrielles.

🏙️ Urbanisation et nouvelles villes industrielles

La Révolution industrielle transforme profondément le paysage urbain. Au XIXe siècle, l’Europe et l’Amérique voient surgir de vastes villes industrielles. Ces cités attirent des milliers de ruraux à la recherche de travail. Mais elles deviennent aussi des lieux de contrastes extrêmes entre richesse et misère. L’urbanisation est l’une des conséquences sociales majeures de l’industrialisation.

📈 Une croissance démographique urbaine spectaculaire

En Angleterre, la population urbaine dépasse pour la première fois la population rurale vers 1850. Manchester, Birmingham ou Liverpool connaissent une croissance fulgurante. Manchester passe de 25 000 habitants en 1770 à plus de 300 000 en 1850. En France, des villes comme Lille, Roubaix ou Saint-Étienne suivent la même dynamique. L’urbanisation devient un phénomène massif, irréversible et mondial.

🏗️ La naissance des villes-usines

Les usines attirent les ouvriers, et autour d’elles se construisent des quartiers entiers. Les maisons ouvrières, souvent alignées en rangées, se multiplient. On parle de cités ouvrières. Les conditions de logement sont rudimentaires : pièces étroites, absence d’eau courante, latrines communes. Ces quartiers deviennent vite surpeuplés et insalubres. Les maladies se propagent rapidement, aggravées par la pollution des usines.

🌫️ Pollution et environnement

Les villes industrielles sont marquées par la fumée des cheminées, la suie et les eaux usées. Les rivières sont polluées par les déchets chimiques. L’air est chargé de particules nocives. Les contemporains décrivent un ciel constamment gris au-dessus de Manchester ou Birmingham. La Révolution industrielle inaugure ainsi une nouvelle relation entre l’homme et son environnement, marquée par l’exploitation intensive des ressources et la dégradation des milieux.

⚖️ Inégalités sociales visibles

Dans ces villes, la proximité physique accentue les contrastes sociaux. À quelques rues des taudis ouvriers s’élèvent les résidences bourgeoises. La richesse des patrons contraste violemment avec la misère des ouvriers. Cette cohabitation forcée nourrit les tensions sociales et la conscience de classe. C’est dans ces milieux urbains que naît une véritable culture ouvrière et syndicale.

🏘️ Exemples en France

À Lille et Roubaix, l’industrie textile attire des milliers de paysans du Nord et de Belgique. Saint-Étienne se spécialise dans le charbon et la métallurgie. Ces villes connaissent une explosion démographique et un urbanisme chaotique. Paris elle-même se transforme : les faubourgs se remplissent d’ouvriers, tandis que les grands travaux d’Haussmann, sous le Second Empire, modernisent la capitale pour répondre à ces défis.

👨👩👧 La vie quotidienne des ouvriers en ville

Les journées commencent tôt et se terminent tard. Après 12 heures d’usine, les ouvriers rentrent dans des logements exigus, parfois partagés avec plusieurs familles. L’hygiène est précaire, l’accès aux soins limité. L’éducation des enfants est souvent sacrifiée au profit du travail. Cette misère urbaine inspire des écrivains comme Victor Hugo ou Émile Zola, qui décrivent la dureté de la vie ouvrière.

🛒 Nouvelles formes de consommation

L’urbanisation favorise aussi de nouveaux modes de consommation. Les magasins de détail, puis les grands magasins, apparaissent pour répondre aux besoins d’une population urbaine croissante. Ces lieux annoncent une société de consommation encore limitée mais déjà visible. Les villes deviennent des lieux de production, mais aussi de circulation et d’achat des biens manufacturés.

🎨 Représentations artistiques

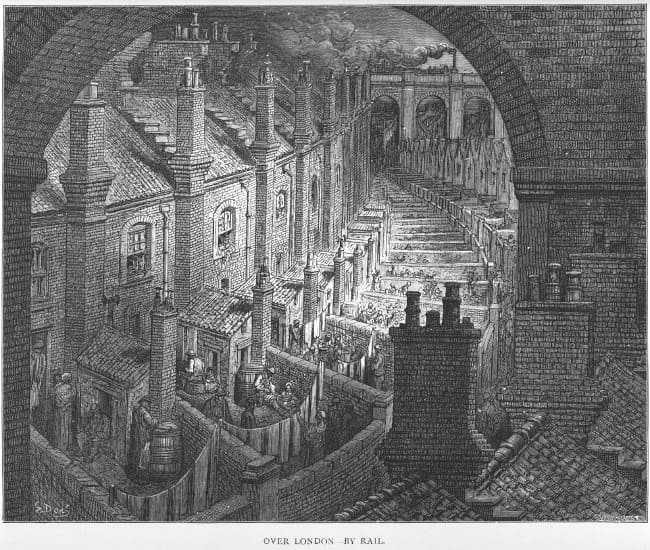

Les peintres et écrivains s’intéressent à ces nouvelles villes. Gustave Doré illustre Londres comme une cité noire et oppressante.

Doré montre une métropole densifiée, sombre et traversée par le rail. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public (PD-Art)

Engels et Dickens décrivent les quartiers ouvriers comme des lieux de misère extrême. En parallèle, les expositions universelles mettent en valeur les gares, les usines et les boulevards comme symboles de modernité. Les villes industrielles deviennent à la fois des sources d’inspiration et des repoussoirs.

🚑 Problèmes de santé publique

La promiscuité, la pollution et le manque d’hygiène favorisent les épidémies : choléra, tuberculose, typhus. Les taux de mortalité sont élevés dans les quartiers ouvriers. La médecine urbaine se développe pour répondre à ces défis. Les premières politiques de santé publique apparaissent, comme la distribution d’eau potable ou la collecte des déchets. L’État commence à intervenir dans la gestion des villes.

🏛️ Vers une politique urbaine

Au fil du XIXe siècle, les pouvoirs publics prennent conscience des problèmes liés à l’urbanisation. Des projets d’urbanisme voient le jour, avec de larges avenues, des égouts modernes et des espaces verts. L’objectif est à la fois sanitaire (réduire les épidémies) et politique/stratégique (contrôler les foules ouvrières en limitant les possibilités de barricades). Ces travaux, comme ceux d’Haussmann à Paris, entraînent aussi une ségrégation sociale accrue, en repoussant une partie des classes populaires hors du centre.

🌍 Un phénomène mondial

L’urbanisation industrielle ne touche pas que l’Europe. Aux États-Unis, des villes comme New York, Chicago ou Pittsburgh connaissent une croissance explosive. En Asie, Bombay ou Shanghai commencent à se transformer sous l’effet du commerce mondial. La ville industrielle devient un modèle universel, annonçant la mégalopole contemporaine.

Avec ces villes-usines, la Révolution industrielle crée un nouvel environnement humain et social. Mais derrière les façades modernes, les conditions de vie restent souvent misérables. Dans la partie suivante, nous verrons de près les conditions de vie des ouvriers qui peuplent ces cités en pleine expansion.

🧑🔧 Les conditions de vie des ouvriers

La Révolution industrielle apporte des innovations et des richesses, mais pour la majorité des ouvriers, elle signifie surtout misère et précarité. Logement, alimentation, santé : la vie quotidienne est marquée par les privations. Comprendre cette réalité permet de mesurer le contraste entre le progrès technique et la souffrance sociale.

🏚️ Le logement ouvrier

Les familles ouvrières vivent dans des quartiers surpeuplés, proches des usines. Les logements sont petits, insalubres et souvent construits à la hâte. Dans une seule pièce, on mange, dort et travaille parfois. Les maisons ouvrières alignées, typiques de Manchester ou de Lille, manquent de confort. L’absence d’égouts et d’eau courante favorise la prolifération des maladies. Les loyers absorbent une part importante du maigre salaire.

🍞 L’alimentation

La nourriture des ouvriers est pauvre et peu variée. Le pain, les pommes de terre et parfois un peu de viande constituent la base de l’alimentation. Le lait et les légumes manquent souvent. La malnutrition est fréquente, surtout chez les enfants. À Paris ou à Londres, les marchés populaires proposent des produits bon marché, mais la qualité est médiocre. L’écart est immense avec les repas abondants des bourgeois.

🧼 Hygiène et santé

Les conditions sanitaires sont dramatiques. Les familles partagent des latrines communes. Les déchets s’accumulent dans les rues. L’air est pollué par la fumée des usines. Résultat : épidémies de choléra, de typhus et de tuberculose. La mortalité infantile est très élevée. Dans certaines villes industrielles anglaises, un enfant sur trois meurt avant l’âge de cinq ans. Cette situation alarme médecins et réformateurs sociaux.

⏳ Une vie marquée par le travail

Le quotidien des ouvriers est dominé par le temps de travail. Après 12 ou 14 heures passées à l’usine, il reste peu de temps pour se reposer. Les enfants participent aussi à l’effort économique, réduisant leur temps de scolarité. Le travail à domicile, comme la couture ou le tissage manuel, complète parfois les revenus. Cette existence rythmée par l’usine crée un sentiment d’aliénation et de fatigue constante.

🎭 Loisirs et culture populaire

Malgré la dureté des conditions, les ouvriers développent une culture propre. Les cabarets, les cafés et les fêtes locales offrent des moments de détente. Les chants populaires, les journaux ouvriers et plus tard le sport (comme le football en Angleterre) deviennent des moyens d’évasion et d’identité collective. Ces loisirs participent aussi à la construction d’une conscience ouvrière partagée.

⚖️ La pauvreté structurelle

La plupart des ouvriers vivent au jour le jour. Le salaire suffit à peine à nourrir la famille. Le moindre accident, chômage ou maladie plonge dans la misère. Les caisses de secours mutuelles apparaissent pour pallier ces difficultés, mais elles restent limitées. Beaucoup d’ouvriers connaissent des périodes de faim ou de dettes. La pauvreté n’est pas une exception, mais la norme.

📚 Témoignages contemporains

Les écrivains et observateurs décrivent avec précision ces conditions. Friedrich Engels, dans La situation de la classe laborieuse en Angleterre (1845), évoque des quartiers entiers sans égouts, où les enfants jouent au milieu des déchets. Émile Zola, dans Germinal, décrit la vie des mineurs du Nord français, leur faim permanente et leur lutte pour survivre. Ces récits renforcent la prise de conscience de la misère ouvrière.

👩👩👧 Les femmes ouvrières

Les femmes jouent un rôle essentiel. Elles travaillent dans les usines textiles, mais assurent aussi l’entretien du foyer. Leur double journée – travail salarié et tâches domestiques – les épuise. Elles sont payées moins que les hommes et restent souvent invisibles dans les récits officiels. Pourtant, elles participent activement aux premières grèves et aux mouvements syndicaux. Leur place est centrale dans la société industrielle.

👶 Les enfants dans la misère

Au XIXe siècle, les enfants font partie des plus touchés par la nouvelle société industrielle. Leur travail précoce dans les mines ou les usines réduit fortement leurs chances d’accéder à l’éducation. Ils vivent souvent dans des logements insalubres, souffrent de malnutrition et de nombreuses maladies. La mortalité très élevée de ces enfants finit par choquer une partie de l’opinion publique. C’est d’abord pour encadrer le travail des plus jeunes que sont votées les premières lois sociales, comme la loi de 1833 en Angleterre sur les fabriques textiles, qui limite le travail des enfants dans l’industrie.

🌍 Des conditions similaires ailleurs

Ce tableau n’est pas propre à l’Angleterre. En France, en Allemagne ou aux États-Unis, les ouvriers connaissent les mêmes difficultés : logements précaires, nourriture insuffisante, salaires bas. Seule la chronologie diffère. Dans tous les cas, la vie ouvrière au XIXe siècle est marquée par la précarité et la lutte pour la survie.

Les conditions de vie des ouvriers révèlent l’envers du décor de la Révolution industrielle. Derrière le progrès technique, une immense misère structurelle alimente révoltes et revendications. Dans la partie suivante, nous verrons comment ces difficultés se retrouvent aussi dans les conditions de travail à l’usine, encore plus dures et contraignantes.

⏳ Les conditions de travail et l’exploitation

La Révolution industrielle ne transforme pas seulement les villes et la vie quotidienne : elle impose aussi un nouveau modèle de travail. Les ouvriers subissent des journées interminables, une surveillance stricte et une exploitation qui choque les contemporains. Derrière l’image triomphante des machines et des usines, la réalité des ateliers est souvent synonyme de souffrance.

🕰️ Des journées interminables

La durée du travail est l’un des aspects les plus marquants. Dans les usines textiles de Manchester ou de Roubaix, les journées atteignent 12 à 15 heures, six jours sur sept. Le dimanche est le seul jour de repos. Les ouvriers se lèvent avant l’aube, et beaucoup terminent leur journée à la lueur des lampes à huile ou au gaz. La fatigue accumulée provoque maladies et accidents fréquents.

👮 Discipline et surveillance

L’usine impose une discipline stricte. Les contremaîtres surveillent les ouvriers en permanence. Les retards, pauses non autorisées ou erreurs de production entraînent des amendes ou des licenciements. Cette surveillance permanente est vécue comme une oppression. Certains historiens parlent d’une « militarisation du travail », où les ouvriers obéissent à un ordre hiérarchique rigide comparable à celui de l’armée.

⚙️ Dangers et accidents

Les machines, souvent dépourvues de protection, provoquent de nombreux accidents. Les enfants, chargés de ramasser les déchets sous les métiers à tisser, se coincent parfois les doigts ou les bras. Dans les mines, les éboulements et explosions de grisou sont fréquents. Les mutilations et décès font partie du quotidien. L’espérance de vie d’un mineur ou d’un ouvrier textile est nettement inférieure à celle d’un paysan.

👩👩👦 Exploitation des femmes et des enfants

Les femmes et les enfants constituent une grande partie de la main-d’œuvre. Ils sont payés beaucoup moins que les hommes. Les enfants commencent parfois dès 8 ans, voire plus tôt, dans les mines ou les filatures.

Des enfants travaillent dans les filatures pour surveiller les machines et ramasser les fils. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY 4.0 (Wellcome Collection)

Leur petite taille est utilisée pour accéder à des espaces étroits. Les femmes travaillent souvent dans les usines textiles, mais doivent en plus assumer les tâches domestiques. Leur double charge est épuisante et peu reconnue.

📉 Salaires insuffisants

Les salaires ouvriers suffisent à peine à survivre. La part consacrée au logement et à la nourriture absorbe presque tout le revenu. Les ouvriers n’ont aucune protection contre le chômage, les maladies ou les accidents. Le moindre contretemps peut plonger une famille dans la misère. Les caisses de secours mutuelles apparaissent timidement, mais elles restent marginales au XIXe siècle.

📚 Témoignages et dénonciations

De nombreux observateurs décrivent cette exploitation. Friedrich Engels, dans son enquête sur Manchester, parle d’« esclavage moderne ». Charles Dickens illustre dans ses romans la dureté du travail des enfants. En France, Émile Zola, dans Germinal, peint avec réalisme la condition des mineurs du Nord, épuisés par des journées infernales sous terre. Ces récits contribuent à sensibiliser l’opinion publique.

⚖️ Premières réformes sociales

Face à ces abus, des réformes apparaissent progressivement, d’abord en Angleterre. La loi de 1833 limite le travail des enfants : moins de 9 ans, interdiction totale ; 9 à 13 ans, maximum 8 heures par jour ; 14 à 18 ans, maximum 12 heures. En 1847, une nouvelle loi fixe la journée de travail à 10 heures pour les femmes et les jeunes. Ces lois restent limitées mais marquent un tournant : l’État commence à intervenir dans le monde du travail.

🏛️ Le rôle des enquêtes publiques

Les enquêtes officielles jouent un rôle clé. Des commissions parlementaires visitent les usines, recueillent des témoignages et publient des rapports. Ces documents révèlent au grand public les conditions insoutenables vécues par les ouvriers. En France, les enquêtes de Villermé au XIXe siècle marquent les esprits et renforcent les appels à la réforme sociale.

🔨 Vers la conscience ouvrière

Ces conditions de travail forgent peu à peu une identité commune. Les ouvriers comprennent qu’ils partagent les mêmes difficultés, quelles que soient leurs origines. Cette solidarité favorise l’émergence des syndicats et des grèves, instruments de lutte collective. La conscience de classe se développe dans les usines et devient une force politique au XIXe siècle.

🌍 Une exploitation mondiale

Ces réalités ne sont pas limitées à l’Europe. Aux États-Unis, les usines textiles de Lowell emploient de jeunes femmes dans des conditions difficiles. En Russie ou en Inde, les premières industries reproduisent les mêmes schémas : bas salaires, longues journées, travail des enfants. La Révolution industrielle instaure un modèle d’exploitation qui s’impose à l’échelle mondiale.

En somme, les conditions de travail du XIXe siècle révèlent la face sombre de la Révolution industrielle. Si les machines et l’organisation augmentent la productivité, elles enferment aussi les ouvriers dans une vie de labeur, de fatigue et d’injustices. Dans la partie suivante, nous verrons comment ces souffrances ont conduit à la naissance du syndicalisme et des grèves.

✊ Naissance du syndicalisme et des grèves

Face aux longues journées, aux bas salaires et aux conditions de travail inhumaines, les ouvriers ne restent pas passifs. La Révolution industrielle donne naissance à de nouvelles formes de lutte collective : syndicats, grèves, coopératives. Ces organisations deviennent les outils d’une classe ouvrière en quête de reconnaissance et de justice sociale.

🚫 Les débuts difficiles

Au début du XIXe siècle, les associations ouvrières sont interdites dans la plupart des pays. En France, la loi Le Chapelier (1791) interdit les corporations et toute coalition de travailleurs. En Angleterre, les Combination Acts (1799-1800) répriment toute organisation ouvrière. Les gouvernements craignent que ces regroupements ne menacent l’ordre social et politique. Malgré ces interdictions, des associations clandestines voient le jour.

⚒️ Les premières grèves

La grève, c’est-à-dire l’arrêt collectif du travail, devient rapidement l’arme principale des ouvriers. Dès les années 1810, des grèves éclatent en Angleterre et en France. Les ouvriers réclament des salaires plus élevés ou de meilleures conditions. Ces mouvements sont souvent réprimés par l’armée ou la police. Mais ils montrent la capacité des travailleurs à s’unir pour défendre leurs intérêts.

👥 Les syndicats en Angleterre

En Angleterre, les restrictions commencent à s’assouplir. Les Combination Acts sont abrogés en 1824. Les premiers syndicats apparaissent légalement. Le mouvement chartiste (1838-1848) réclame le suffrage universel masculin et l’amélioration des conditions de vie. Même si ses revendications politiques échouent, il montre la force d’un mouvement ouvrier organisé. C’est l’un des jalons du syndicalisme moderne.

🇫🇷 Le cas français

En France, la situation évolue plus lentement. La loi Le Chapelier reste en vigueur jusqu’en 1864, date de la loi Ollivier qui autorise les coalitions ouvrières. En 1884, la loi Waldeck-Rousseau légalise définitivement les syndicats. Entre-temps, des grèves éclatent régulièrement, comme à Lyon en 1831 et 1834, où les canuts (ouvriers de la soie) se soulèvent contre la baisse des salaires. Ces révoltes marquent les débuts de la lutte ouvrière en France.

🌍 Une mobilisation internationale

Le mouvement ouvrier ne s’arrête pas aux frontières. En 1864, la Première Internationale est créée à Londres par des syndicalistes et militants de divers pays. Karl Marx y joue rapidement un rôle intellectuel central. Cette association regroupe syndicats, socialistes et anarchistes de plusieurs pays. Son objectif : coordonner les luttes ouvrières à l’échelle mondiale. Même si elle se divise rapidement, elle symbolise l’unité internationale de la classe ouvrière.

📚 Idées et idéologies

Le syndicalisme est nourri par des idéologies. Le socialisme utopique, représenté par Fourier ou Owen, prône la coopération et la solidarité. Le marxisme, avec Le Manifeste du Parti communiste (1848), insiste sur la lutte des classes et la révolution. L’anarchisme, avec Bakounine, rejette l’État et mise sur l’action directe. Ces courants inspirent les luttes ouvrières et structurent les syndicats.

🏛️ Premières conquêtes sociales

Les syndicats obtiennent peu à peu des victoires. La réduction du temps de travail, l’interdiction du travail des enfants, la création de caisses de secours et de coopératives marquent des avancées. Les grèves massives, comme celles des mineurs anglais en 1842, impressionnent l’opinion publique. Le syndicalisme devient un acteur incontournable du XIXe siècle. Il contribue à l’évolution des lois sociales et au renforcement de la démocratie.

📖 Témoignages et représentations

Les luttes ouvrières sont racontées par les écrivains et les journalistes. Zola décrit dans Germinal la grande grève des mineurs et la violence de la répression. Les journaux ouvriers diffusent des témoignages et des analyses. Ces récits participent à la construction d’une identité ouvrière collective et d’une mémoire des luttes.

⚖️ Répressions et résistances

Les grèves sont souvent violemment réprimées. Les ouvriers risquent le licenciement, la prison, voire la mort lors des affrontements. Mais ces sacrifices nourrissent la détermination des générations suivantes. Les syndicats deviennent des espaces de résistance, de solidarité et d’apprentissage politique. Ils forment les bases de la démocratie sociale moderne.

🔗 Héritage du XIXe siècle

Le syndicalisme et les grèves posent les fondations de notre monde du travail actuel. Les droits syndicaux, la protection sociale, la limitation du temps de travail sont les fruits de ces luttes. Les mouvements ouvriers du XIXe siècle ouvrent la voie à un dialogue social qui structure encore nos sociétés contemporaines.

Les syndicats et les grèves révèlent la capacité des ouvriers à s’organiser et à peser sur l’histoire. Dans la partie suivante, nous verrons comment la bourgeoisie et le capitalisme profitent de cette Révolution industrielle pour consolider leur pouvoir économique et politique.

💰 Bourgeoisie, capitalisme et profits

La Révolution industrielle ne profite pas à tout le monde de la même manière. Si les ouvriers connaissent la misère et l’exploitation, une autre classe sociale s’affirme : la bourgeoisie industrielle. Entrepreneurs, banquiers et commerçants tirent des profits colossaux de ce nouveau système économique : le capitalisme. Leur ascension transforme profondément les équilibres sociaux et politiques du XIXe siècle.

📈 L’essor de la bourgeoisie

La bourgeoisie n’est pas une classe nouvelle : elle existe déjà comme élite marchande ou juridique sous l’Ancien Régime. Mais avec la Révolution industrielle, elle change de nature. Désormais, ce sont les patrons d’usines, les ingénieurs et les banquiers qui incarnent la réussite. À Manchester, Birmingham ou Lille, de grandes familles bâtissent des fortunes rapides grâce au textile, au charbon ou à la métallurgie.

🏭 Les patrons d’usines

Le nouveau « maître » du XIXe siècle est le patron d’usine. Propriétaire des machines, il décide de l’organisation du travail, fixe les salaires et investit les bénéfices. Son objectif principal est le profit. Les ouvriers le surnomment parfois « l’ogre » tant il concentre de pouvoir. Mais certains patrons adoptent le paternalisme : ils construisent cités ouvrières, écoles ou hôpitaux. C’est le cas des Schneider au Creusot en France. Cette approche vise à la fois à améliorer le sort des ouvriers et à les fixer et les contrôler durablement, les rendant dépendants de l’entreprise.

🏦 Le rôle des banques et du crédit

L’industrialisation exige des capitaux importants. Les banques se développent pour financer les usines, les chemins de fer et les mines. En France, le Crédit Mobilier, fondé par les frères Pereire en 1852, soutient de nombreux projets industriels. En Angleterre, la City de Londres devient le centre financier mondial. Le capitalisme industriel repose sur cette capacité à mobiliser l’épargne et à l’investir dans des entreprises à grande échelle.

⚖️ Capitalisme et profit

Le capitalisme industriel se définit par la recherche du profit et l’accumulation du capital. L’argent gagné est réinvesti pour produire davantage. Ce cercle vertueux, du point de vue des bourgeois, alimente la croissance économique. Mais il se fait, surtout dans la première moitié du XIXe siècle, au détriment des ouvriers, dont les salaires stagnent. L’injustice sociale devient l’un des reproches majeurs faits au capitalisme, comme on le retrouve dans l’étude sur capitalisme et bourgeoisie.

👑 Une nouvelle élite sociale

La bourgeoisie industrielle impose ses valeurs : travail, discipline, mérite individuel. Elle rivalise avec l’aristocratie traditionnelle, parfois en l’imitant. Les grandes familles bourgeoises achètent des terres, des châteaux, et cherchent à intégrer la noblesse. Mais elles s’affirment aussi par de nouveaux symboles : hôtels particuliers en ville, mécénat artistique, philanthropie. Elles deviennent la vitrine de la modernité et de la réussite.

🏛️ Une influence politique croissante

Avec la richesse vient le pouvoir. Les bourgeois investissent les parlements, financent des journaux et influencent les décisions publiques. En Angleterre, le Reform Act de 1832 élargit le droit de vote aux classes moyennes, donnant aux industriels un poids politique. En France, sous la Monarchie de Juillet (1830-1848), le « roi bourgeois » Louis-Philippe s’appuie sur cette classe montante. La Révolution industrielle consacre ainsi l’alliance entre pouvoir économique et pouvoir politique.

🌍 Bourgeoisie et expansion coloniale

Les profits industriels nourrissent aussi l’expansion coloniale. Les bourgeois investissent dans les compagnies de commerce, les mines et les plantations coloniales. Les colonies fournissent des matières premières bon marché et servent de débouchés pour les produits manufacturés. Ce lien entre capitalisme et colonisation explique l’essor mondial de l’Europe au XIXe siècle, comme on l’a vu dans révolution industrielle et colonisation.

📚 Les critiques du capitalisme

La montée en puissance de la bourgeoisie suscite de nombreuses critiques. Karl Marx et Friedrich Engels dénoncent dans Le Manifeste du Parti communiste (1848) une société dominée par la lutte des classes : bourgeois contre prolétaires. Selon eux, le capitalisme concentre les richesses dans les mains d’une minorité et exploite la majorité. Ces idées nourrissent les mouvements ouvriers et syndicaux du XIXe siècle.

⚖️ Capitalisme et inégalités

Le capitalisme industriel accroît les inégalités. Tandis que les bourgeois s’enrichissent, les ouvriers peinent à survivre. Les écarts de revenus et de conditions de vie deviennent visibles dans les villes : belles maisons bourgeoises contre taudis ouvriers. Ce contraste alimente la colère sociale et renforce l’idée d’une « question sociale » au cœur du XIXe siècle.

🔗 Héritage bourgeois

La bourgeoisie industrielle du XIXe siècle jette les bases du capitalisme contemporain. Elle crée des banques, des entreprises familiales ou multinationales, et des réseaux économiques mondiaux. Ses valeurs – travail, investissement, consommation – structurent encore nos sociétés. Mais elle laisse aussi un héritage de luttes et d’inégalités, qui inspire les idéologies sociales et politiques du siècle.

Avec la montée en puissance de la bourgeoisie et du capitalisme, la Révolution industrielle façonne un nouveau monde social. Mais cette domination n’est pas sans contestation : dans la partie suivante, nous verrons comment idéologies et critiques sociales (socialisme, marxisme, anarchisme) proposent des alternatives au capitalisme triomphant.

📢 Idéologies et critiques sociales

La Révolution industrielle crée d’immenses richesses, mais aussi de profondes injustices. Face à l’exploitation des ouvriers et à la montée du capitalisme, de nouvelles idéologies apparaissent. Elles critiquent l’ordre établi et proposent des alternatives. Socialisme, marxisme, anarchisme ou catholicisme social : autant de réponses à la « question sociale » du XIXe siècle.

🌱 Le socialisme utopique

Dès les premières décennies du XIXe siècle, des penseurs imaginent une société plus juste. Robert Owen, en Angleterre, crée des communautés ouvrières où logement, éducation et travail sont mieux organisés. En France, Fourier rêve de « phalanstères », grands bâtiments collectifs où chacun vivrait en harmonie. Saint-Simon, lui, propose une société dirigée par les savants et les industriels, au service du bien commun. Ces projets restent marginaux mais ouvrent la voie à un socialisme plus structuré.

📖 Le marxisme

Karl Marx et Friedrich Engels donnent au socialisme une base théorique radicale. Dans Le Manifeste du Parti communiste (1848), ils affirment que l’histoire est marquée par la lutte des classes. La bourgeoisie détient les moyens de production, tandis que le prolétariat ne possède que sa force de travail. Selon Marx, le capitalisme conduit inévitablement à une révolution ouvrière qui instaurera une société sans classes et sans exploitation. Ces idées marquent durablement le mouvement ouvrier et inspirent la création de partis socialistes.

⚡ L’anarchisme

À côté du marxisme, l’anarchisme propose une autre critique. Pour Bakounine ou Proudhon, l’État et le capitalisme sont les deux piliers de l’oppression. Ils défendent l’autogestion, la coopération libre et l’action directe. Proudhon affirme que « la propriété, c’est le vol », critiquant la concentration des richesses. L’anarchisme séduit une partie des ouvriers, notamment en Espagne et en Italie, où il inspire grèves et révoltes.

⛪ Le catholicisme social

L’Église catholique, longtemps méfiante face aux bouleversements industriels, développe aussi une doctrine sociale. Au milieu du XIXe siècle, des prêtres et des laïcs s’engagent pour améliorer la condition ouvrière. En 1891, l’encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII condamne l’exploitation, reconnaît le droit d’association et appelle à une société fondée sur la justice et la solidarité. Cette approche marque la naissance du catholicisme social, qui influencera les syndicats chrétiens.

📚 Autres courants critiques

Le XIXe siècle voit émerger de multiples initiatives. Le coopérativisme, né en Angleterre, promeut la propriété collective des entreprises par les travailleurs eux-mêmes. Les mutuelles, associations de secours, se multiplient pour faire face aux risques du travail. Ces initiatives concrètes complètent les grandes théories et montrent que la contestation ouvrière s’exprime de diverses façons.

🎨 Une critique culturelle et artistique

Les écrivains et artistes participent à cette dénonciation. Victor Hugo, dans Les Misérables, dépeint la misère urbaine. Émile Zola, dans Germinal, raconte la grève des mineurs. Dickens, en Angleterre, dénonce le travail des enfants. Les peintres réalistes comme Courbet représentent les travailleurs avec dignité. La culture devient un vecteur puissant de critique sociale.

⚖️ Les réactions des élites

Les élites bourgeoises et politiques voient ces idéologies avec inquiétude. Elles craignent que les révolutions ouvrières ne menacent l’ordre établi. Certains gouvernements répriment violemment les grèves et interdisent les associations. Mais d’autres, conscients des tensions sociales, commencent à introduire des réformes pour calmer les colères. Le débat entre répression et réforme structure toute la politique du XIXe siècle.

🌍 Une diffusion internationale

Ces idéologies dépassent largement l’Europe. Aux États-Unis, des mouvements socialistes et anarchistes apparaissent dans les grandes villes industrielles. En Russie, les idées marxistes inspirent les révolutionnaires qui prépareront 1917. En Amérique latine, les syndicats adoptent souvent des idées anarchistes ou socialistes. La contestation sociale devient un phénomène mondial, lié à la diffusion de l’industrialisation.

🔗 Héritages

Les idéologies du XIXe siècle laissent un héritage durable. Le marxisme inspire les révolutions du XXe siècle. Le catholicisme social fonde la doctrine sociale de l’Église et nourrit l’État-providence. Le socialisme utopique et l’anarchisme continuent d’inspirer des expériences alternatives. Ces pensées montrent que la Révolution industrielle n’est pas seulement une révolution économique : c’est aussi une révolution des idées.

Dans la partie suivante, nous verrons comment la Révolution industrielle se diffuse en Europe et dans le monde, bouleversant l’équilibre international.

🌍 La diffusion en Europe et dans le monde

Si l’Angleterre est le berceau de la Révolution industrielle, elle n’en garde pas longtemps le monopole. Dès le XIXe siècle, le modèle se diffuse dans le reste de l’Europe, puis aux États-Unis, au Japon et en Russie. Chaque pays connaît une trajectoire particulière, selon ses ressources, sa politique et son contexte social. La révolution industrielle devient ainsi un phénomène mondial.

🇫🇷 La France : un développement plus lent

En France, l’industrialisation progresse mais avec retard par rapport à l’Angleterre. Le poids de l’agriculture, la persistance des structures traditionnelles et les guerres napoléoniennes freinent le mouvement. L’industrie textile s’impose dans le Nord (Lille, Roubaix) et à Lyon avec la soie. Saint-Étienne et Le Creusot deviennent des centres de métallurgie. Paris se modernise grâce aux travaux d’Haussmann sous le Second Empire. La France reste toutefois moins mécanisée que l’Angleterre à la même époque.

🇩🇪 L’Allemagne : puissance montante

L’Allemagne, encore divisée politiquement, commence son industrialisation dès les années 1840 (chemin de fer, Zollverein). Après son unification en 1871, la croissance s’accélère massivement. Le charbon de la Ruhr et la sidérurgie de la Rhénanie stimulent une croissance rapide. Krupp devient un géant industriel dans la métallurgie et l’armement. L’Allemagne mise aussi sur la chimie et l’électricité, domaines qui feront sa force à la fin du siècle. En quelques décennies, elle devient une rivale directe de l’Angleterre.

🇺🇸 Les États-Unis : une industrialisation fulgurante

Aux États-Unis, l’industrialisation débute dans le textile, en Nouvelle-Angleterre, puis s’étend rapidement. L’immensité du territoire et l’abondance des ressources (charbon, pétrole, acier) favorisent la croissance. Le chemin de fer transcontinental, achevé en 1869, unifie le marché intérieur. Les grandes entreprises (Carnegie dans l’acier, Rockefeller dans le pétrole) incarnent le capitalisme américain. Les villes comme New York, Chicago ou Pittsburgh deviennent des symboles de la puissance industrielle américaine.

🇯🇵 Le Japon : une modernisation accélérée

Le Japon connaît une industrialisation tardive mais rapide, après l’ouverture forcée du pays en 1853. Sous l’ère Meiji (1868-1912), l’État lance une politique de modernisation intense : création d’usines, importation de machines occidentales, envoi d’étudiants à l’étranger. Le textile et la sidérurgie sont les premiers secteurs industrialisés. En quelques décennies, le Japon devient la première puissance industrielle d’Asie, capable de rivaliser avec les Européens.

🇷🇺 La Russie : un colosse à deux vitesses

La Russie reste longtemps dominée par l’agriculture et le servage. L’industrialisation ne démarre réellement qu’à la fin du XIXe siècle, avec le développement du chemin de fer (le Transsibérien en 1891) et l’exploitation des ressources minières. Moscou et Saint-Pétersbourg se modernisent, mais la majorité du pays reste rurale et pauvre. Ce retard contribue aux tensions sociales et politiques qui mèneront à la révolution de 1917.

🌍 Autres régions du monde

En Amérique latine, l’industrialisation est limitée : le continent fournit surtout des matières premières (café, sucre, cuivre) aux puissances industrielles. En Inde, colonie britannique, le textile artisanal local décline face à la concurrence anglaise. Cependant, une industrie textile moderne et mécanisée se développe aussi en Inde dans la seconde moitié du XIXe siècle. En Chine, affaiblie par les guerres de l’Opium, l’industrialisation est freinée. Le modèle reste donc dominé par l’Europe, l’Amérique du Nord et, progressivement, le Japon.

⚖️ Un monde inégalement industrialisé

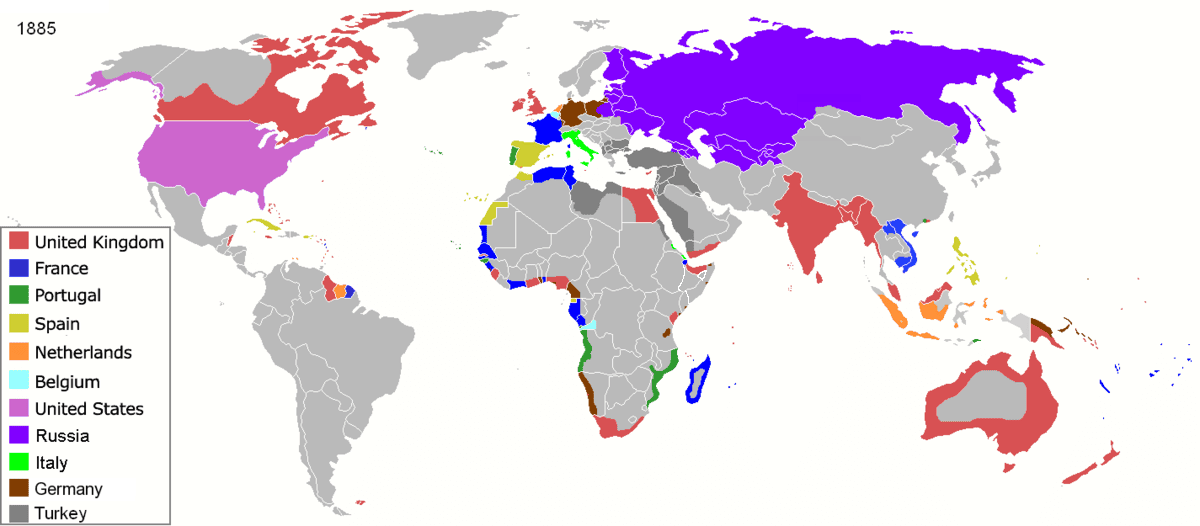

La diffusion de la Révolution industrielle creuse des écarts entre nations. Les pays industrialisés concentrent richesses, innovations et puissance militaire. Les autres deviennent dépendants en fournissant matières premières et débouchés commerciaux. Ces inégalités annoncent les tensions géopolitiques du XXe siècle, comme on le retrouve dans l’étude sur l’impérialisme colonial.

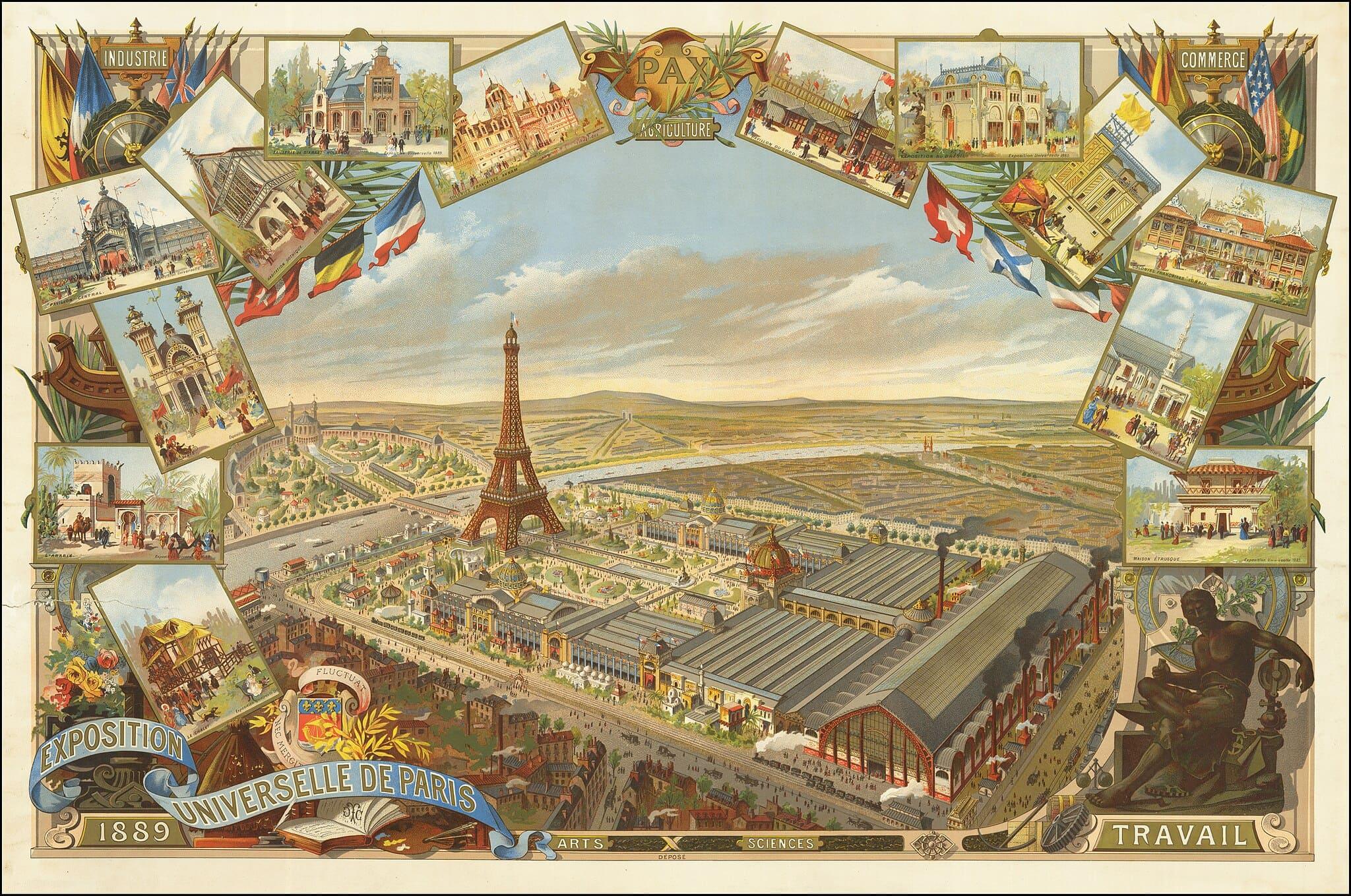

🚂 Le rôle des transports mondiaux

La diffusion est accélérée par les chemins de fer et les bateaux à vapeur. Les machines et les techniques circulent plus vite. Les expositions universelles, comme celle de Londres (1851) ou de Paris (1889), permettent aux nations d’exposer leurs innovations et d’échanger des idées. Le monde entre dans une ère de compétition industrielle.

🔗 Une mondialisation en marche

À la fin du XIXe siècle, l’industrialisation est devenue un phénomène global. Elle crée un système économique mondial où les nations industrialisées dominent. Cette première mondialisation, fondée sur le commerce et la colonisation, transforme profondément les équilibres internationaux. Elle annonce les conflits et rivalités du siècle suivant.

La diffusion mondiale de la Révolution industrielle modifie l’équilibre des puissances. Mais elle entraîne aussi une nouvelle dynamique : l’industrialisation alimente directement la colonisation, qui entre dans une phase décisive au XIXe siècle. C’est ce que nous allons explorer dans la partie suivante.

⚓ Révolution industrielle et colonisation

La Révolution industrielle n’est pas seulement un bouleversement économique et social en Europe : elle transforme aussi les relations avec le reste du monde. L’industrialisation nourrit et accélère la colonisation. Les besoins en matières premières, en marchés et en routes maritimes poussent les puissances européennes à étendre leur domination. Industrie et impérialisme deviennent deux facettes d’un même processus.

🌾 Les besoins en matières premières

Les usines européennes consomment des quantités énormes de matières premières. Certaines sont locales (charbon, fer), mais d’autres, comme le coton ou le caoutchouc, doivent être importées. Les colonies deviennent alors indispensables pour approvisionner les industries. L’Inde fournit le coton, l’Afrique le caoutchouc et les minerais, les Antilles le sucre. Cette dépendance transforme les colonies en annexes économiques des métropoles.

🛍️ La recherche de nouveaux marchés

L’industrialisation produit en masse. Mais pour écouler ces biens, il faut trouver de nouveaux consommateurs. Les colonies offrent des débouchés captifs, notamment pour le textile. Cependant, les principaux marchés d’exportation restent souvent les autres pays industrialisés. Ce commerce inégal enrichit les puissances industrielles, tandis que les colonies voient leurs économies locales désorganisées. L’exemple de l’Inde est parlant : ses filatures traditionnelles déclinent face au textile britannique importé.

🚢 Les révolutions des transports

La colonisation est facilitée par les innovations techniques. Les bateaux à vapeur permettent des voyages plus rapides et réguliers, réduisant le temps de traversée. Le canal de Suez, inauguré en 1869, raccourcit la route entre l’Europe et l’Asie. Le chemin de fer, implanté dans les colonies, sert à transporter matières premières et soldats. Ces infrastructures renforcent la domination européenne et intègrent les colonies dans un réseau mondial centré sur l’Europe.

⚔️ Supériorité militaire et conquêtes

L’industrie alimente aussi la puissance militaire. Les armes à feu modernes, les canons en acier et plus tard les mitrailleuses donnent aux armées européennes une supériorité écrasante. Cette avance technologique donne un avantage décisif aux armées européennes. Cependant, les conquêtes ne furent pas toujours rapides et reposèrent aussi massivement sur l’utilisation de troupes locales et sur l’exploitation des divisions politiques internes en Afrique ou en Asie.

🏛️ Le nouvel impérialisme

Les puissances industrialisées contrôlent ressources et débouchés dans de vastes empires. 📸Source : Wikimedia Commons — Domaine public (ArdadN)

Le XIXe siècle est marqué par le « nouvel impérialisme ». L’Afrique, presque totalement colonisée en quelques décennies, devient un enjeu de rivalités entre puissances européennes. L’Asie est également touchée : l’Inde devient « le joyau de la couronne » britannique, tandis que la France s’installe en Indochine. Cette expansion coloniale est directement liée à l’industrialisation : sans elle, ni la conquête, ni l’exploitation à grande échelle n’auraient été possibles.

📚 Justifications idéologiques

Les Européens justifient leurs conquêtes en invoquant une « mission civilisatrice ». Ils prétendent apporter le progrès, l’école, la médecine et les infrastructures. Mais derrière ce discours se cachent surtout des intérêts économiques. Le colonisé est vu comme une main-d’œuvre bon marché et un consommateur captif. Ces arguments rappellent les idéologies étudiées dans les critiques sociales, où domination et inégalités sont dénoncées.

👩👩👦 Impact sur les sociétés colonisées

Pour les populations locales, la colonisation est synonyme de bouleversements. Les artisans indiens perdent leur activité textile face à la concurrence européenne. En Afrique, les paysans sont contraints de produire pour l’exportation (coton, cacao, arachide) plutôt que pour leur subsistance. Les sociétés traditionnelles sont désorganisées, et les résistances, nombreuses, sont écrasées par la force. La colonisation provoque ainsi autant de destructions que de transformations.

🎨 Représentations et critiques

La colonisation est glorifiée dans les expositions universelles, qui présentent les colonies comme des vitrines exotiques et des preuves de puissance. Mais elle suscite aussi des critiques. Des penseurs comme Jaurès ou Clemenceau dénoncent les abus et les violences coloniales. Des écrivains témoignent des souffrances des colonisés. Ces voix annoncent les débats du XXe siècle sur le colonialisme et la décolonisation.

🔗 Colonisation et mondialisation

La colonisation du XIXe siècle crée un système économique mondial hiérarchisé. Les métropoles industrielles concentrent la production et l’innovation, tandis que les colonies fournissent matières premières et main-d’œuvre. Ce modèle creuse les inégalités et place l’Europe au centre d’un réseau mondial. Il prépare aussi les tensions géopolitiques futures, en particulier la rivalité entre puissances coloniales.

La Révolution industrielle et la colonisation sont donc intimement liées : l’une nourrit l’autre. Mais ces transformations ne sont pas seulement économiques ou politiques : elles influencent aussi la culture, les mentalités et les représentations. Dans la partie suivante, nous verrons les conséquences culturelles et intellectuelles de l’industrialisation.

🎨 Conséquences culturelles et intellectuelles

La Révolution industrielle n’a pas seulement bouleversé l’économie et la politique : elle a profondément marqué la culture, les mentalités et les sciences. Les artistes, les écrivains et les savants s’emparent de ce monde nouveau, parfois pour l’admirer, parfois pour le critiquer. Les villes noires, les machines rugissantes et les foules ouvrières deviennent des sujets d’inspiration et de réflexion.

📚 Littérature et dénonciation sociale

Les écrivains du XIXe siècle observent de près la société industrielle. En Angleterre, Charles Dickens dénonce la misère urbaine dans Oliver Twist et Les Temps difficiles. En France, Victor Hugo décrit les laissés-pour-compte dans Les Misérables. Émile Zola, dans Germinal, offre une fresque saisissante de la vie des mineurs et de leurs luttes. Ces œuvres contribuent à sensibiliser l’opinion publique et à nourrir les débats sur la question ouvrière.

🎨 Peinture et arts visuels

Les peintres s’intéressent aussi à la nouvelle réalité. Gustave Courbet, chef de file du réalisme, peint des ouvriers et des paysans avec dignité. Les impressionnistes, comme Monet ou Caillebotte, représentent les gares, les ponts métalliques et les paysages urbains modernes. L’art ne se limite plus aux thèmes nobles ou religieux : il s’ouvre au quotidien des hommes et des femmes du peuple. La modernité industrielle devient un sujet artistique à part entière.

🏛️ Architecture et urbanisme

L’industrialisation transforme l’architecture. De nouveaux matériaux, comme le fer et le verre, permettent de bâtir des structures inédites. Les gares, les halls industriels et les expositions universelles deviennent des symboles du progrès. Le Crystal Palace, construit à Londres en 1851, illustre cette esthétique de la transparence et de la modernité. Plus tard, la Tour Eiffel (1889) à Paris incarne la fierté technologique et l’audace architecturale.

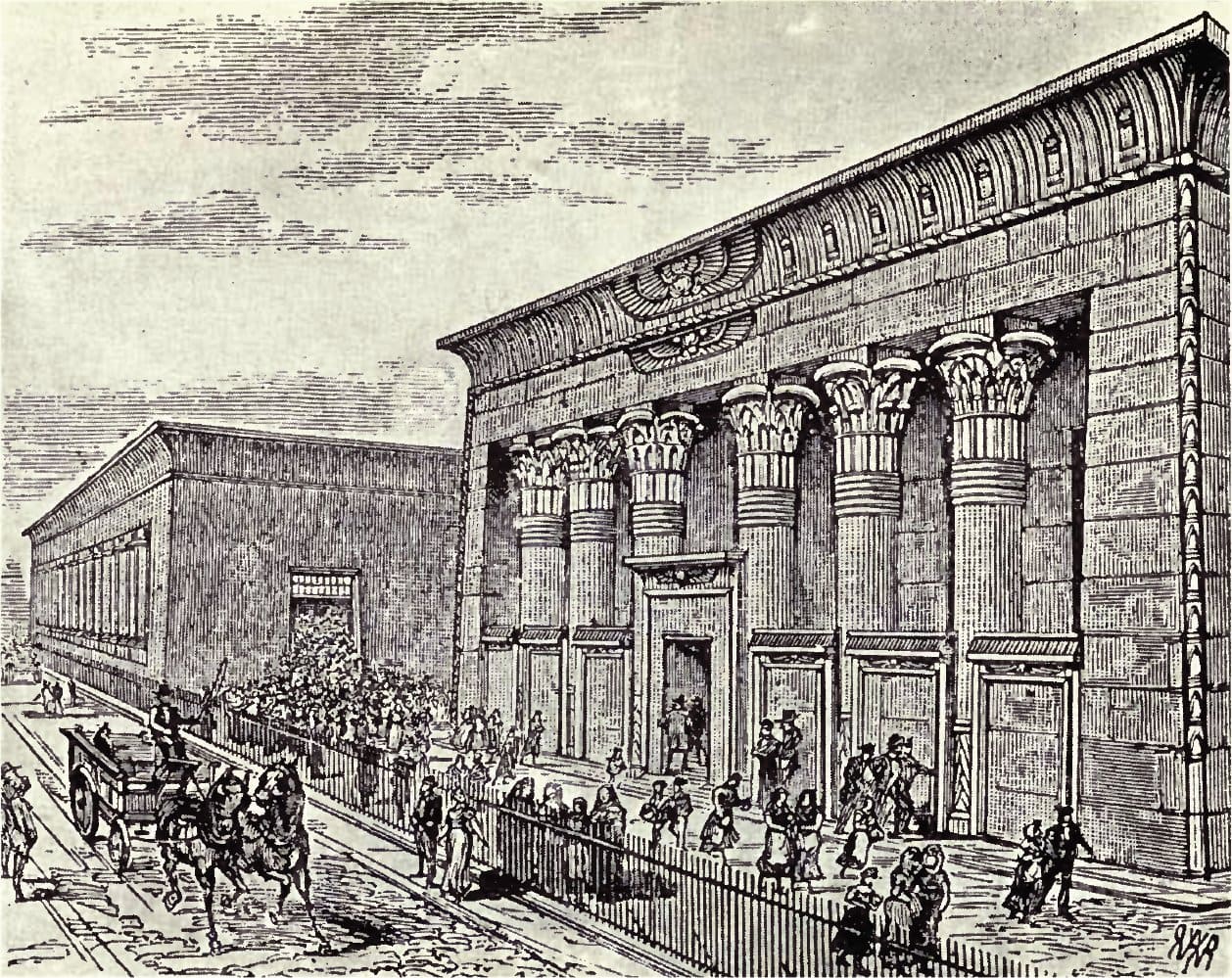

L’Exposition universelle de 1889 met en scène les innovations industrielles et techniques. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public (image vedette)

🔬 Progrès scientifiques et techniques

Le XIXe siècle est aussi une époque de découvertes scientifiques majeures. Pasteur révolutionne la médecine avec sa théorie des germes et la vaccination. Darwin publie L’Origine des espèces (1859), qui bouleverse la vision de l’homme et du vivant. Les sciences appliquées (chimie, physique, électricité) connaissent un essor rapide, nourri par les besoins industriels. Cette effervescence scientifique change le rapport des sociétés au savoir.

🎭 Une nouvelle culture populaire

Les ouvriers développent leurs propres formes culturelles. Les chansons de cabaret, les journaux ouvriers et les fêtes locales reflètent leur univers. Le sport, notamment le football en Angleterre, devient un loisir collectif et un facteur d’identité ouvrière. La culture de masse prend racine : pour la première fois, un grand nombre d’individus partagent les mêmes spectacles, les mêmes journaux, les mêmes loisirs.

🌍 Les expositions universelles

Les expositions universelles incarnent la fierté industrielle. Londres (1851), Paris (1889, 1900) accueillent des millions de visiteurs. Ces événements mettent en scène les dernières inventions, les machines géantes, les produits venus du monde entier. Elles célèbrent le progrès technique, mais aussi la puissance des nations industrielles. La Tour Eiffel, construite pour l’exposition de 1889, devient un symbole de cette foi dans la modernité.

⚖️ Un imaginaire ambivalent

La culture industrielle est ambivalente. Pour certains, la machine incarne le progrès et l’avenir. Pour d’autres, elle symbolise l’aliénation et la perte d’humanité. Les romantiques regrettent la nature menacée par les usines. Les socialistes et les anarchistes dénoncent la domination de la bourgeoisie. Cette tension traverse toute la pensée du XIXe siècle : admiration pour la modernité, crainte de ses dérives.

📖 Naissance des sciences sociales