🎯 Pourquoi la Shoah et le Porajmos sont-ils essentiels à comprendre ?

Pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), avec une phase d’extermination systématique culminant entre 1941 et 1945, l’Europe vit deux tragédies d’une ampleur inédite : la Shoah, visant l’extermination systématique des Juifs, et le génocide des Tsiganes (parfois désigné par les termes Porajmos ou Samudaripen), visant l’anéantissement des Roms, Sinti, Manouches Ces deux génocides, menés en parallèle et fondés sur une même base idéologique raciste, traduisent la volonté nazie d’éliminer des peuples entiers considérés comme « inférieurs ».

Au total, environ 6 millions de Juifs et 200 000 à 500 000 Tsiganes périssent, souvent dans des conditions effroyables. Si la Shoah est largement étudiée, le Porajmos reste longtemps resté dans l’ombre, malgré sa reconnaissance progressive depuis la fin du XXᵉ siècle.

Dans cet article pensé pour le lycée, nous verrons ensemble les origines idéologiques, les méthodes nazies, les lieux clés, les responsables, les conséquences et la mémoire de ces crimes contre l’humanité.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🧭 Origines idéologiques et politiques

- ⚙️ Méthodes nazies d’extermination

- 📍 Lieux emblématiques du génocide

- 👤 Responsables et complices

- 📊 Bilan humain et conséquences

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

Poursuivons avec la première partie : les racines idéologiques et politiques de ce double crime.

1️⃣ Origines idéologiques et politiques du double génocide

1.1 Le nazisme et le racisme d’État

Dès les années 1920, Adolf Hitler et le parti nazi forgent une idéologie centrée sur la pureté raciale. La prétendue « race aryenne » est glorifiée, tandis que les Juifs sont accusés d’être une menace mondiale, un « ennemi intérieur » responsable de tous les maux. Les Tsiganes, eux, sont assimilés à des « asociaux » et « parasites », indésirables dans l’ordre racial voulu par le régime.

Déportation de familles roms et sintis par les autorités nazies à Asperg, Allemagne, 1940. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Cette propagande raciste, omniprésente dans les discours, affiches et manuels scolaires, prépare les esprits à accepter — voire exiger — leur exclusion puis leur élimination. Les Roms et Sinti subissent fichage, stérilisation forcée et internement dans des camps spécifiques dès les années 1930, comme à Marzahn en 1936.

1.2 Lois de persécution et premières mesures

- 1933 : boycott des commerces juifs en Allemagne.

- 1935 : lois de Nuremberg excluant les Juifs de la citoyenneté. Ces mesures sont rapidement étendues aux Tsiganes.

- 1936 : internement forcé des Tsiganes.

- 1938 : Nuit de Cristal, pogrom d’une violence extrême, prélude à l’extermination.

1.3 Vers une escalade génocidaire : de l’expulsion à la mort

- 1939 : invasion de la Pologne et regroupement forcé de milliers de Juifs et de Tsiganes.

- 1940 : projets d’expulsion de masse (Madagascar, Sibérie) abandonnés au profit d’une solution plus radicale.

- 1941 : invasion de l’URSS, déclenchement des massacres systématiques. À l’automne, la décision d’exterminer systématiquement les Juifs d’Europe est prise au plus haut niveau du régime et sa mise en œuvre se généralise. Himmler, Heydrich et Eichmann organisent la logistique (conférence de Wannsee, déportations, camps). Göring, quant à lui, avait mandaté Heydrich dès juillet 1941 pour préparer cette « solution ».

🧩 Encadré : La mise en œuvre bureaucratique et logistique de la « Solution finale » est coordonnée en janvier 1942 lors de la conférence de Wannsee, visant l’extermination totale des Juifs d’Europe.

1.4 Destruction démographique à visée coloniale

Ce projet d’extermination s’inscrit dans une logique de colonisation raciale : l’Europe de l’Est doit devenir un « espace vital » germanique. Les populations jugées inférieures — Juifs, Tsiganes, mais aussi Slaves — sont destinées à disparaître ou à être réduites en esclavage pour laisser place aux colons allemands.

2️⃣ Les méthodes nazies pour éliminer Juifs et Tsiganes

2.1 Ghettos : isolement et mort lente

Dès 1939, les nazis instaurent des ghettos dans les villes conquises : Varsovie, Łódź, Minsk, Vilnius… À Varsovie, plus de 400 000 Juifs sont entassés dans quelques kilomètres carrés, soumis à la faim, aux maladies, au travail forcé et aux violences quotidiennes. Les Tsiganes connaissent le même sort : à Łódź, dès 1941, la majorité meurt du typhus et des privations.

Carte des lieux d’internement et d’extermination des Roms en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

2.2 Shoah par balles : les fusillades de masse

L’invasion de l’URSS en 1941 marque le début des exécutions à ciel ouvert menées par les Einsatzgruppen. À Babi Yar, en Ukraine, 33 771 Juifs sont fusillés en deux jours (septembre 1941). Les Tsiganes sont eux aussi abattus dans ces massacres, souvent aux côtés des Juifs.

On estime qu’entre 1,5 et plus de 2 millions de Juifs ont été exécutés par balles, principalement en Union soviétique occupée.

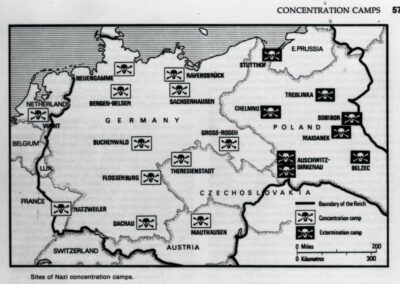

2.3 Camps de concentration : travail forcé et mort lente

Les camps comme Dachau, Sachsenhausen, Ravensbrück ou Buchenwald enferment Juifs et Tsiganes dans des conditions effroyables. Travail exténuant, privations, torture et expériences médicales rythment le quotidien. Peu en ressortent vivants.

2.4 Camps d’extermination : la mort industrielle

- Fin 1941 : Chelmno inaugure l’utilisation de camions à gaz.

- 1942–1943 : l’Aktion Reinhardt met en place Belzec, Sobibor et Treblinka, où plus de 1,5 million de Juifs sont assassinés.

- Auschwitz-Birkenau : environ 1,1 million de victimes au total. Environ 960 000 Juifs y périssent, la majorité gazés dès leur arrivée. Sur les 23 000 Tsiganes déportés dans le camp, environ 21 000 y meurent (maladies, privations, puis gazage).

Les corps sont brûlés, les biens récupérés : la machine à tuer nazie fonctionne à l’échelle industrielle.

2.5 Expérimentations médicales et brutalités sadiques

Des médecins SS, comme Josef Mengele à Auschwitz, pratiquent des expériences inhumaines sur les jumeaux, les enfants et les détenus tsiganes : mutilations, injections, prélèvements d’organes… Ces crimes pseudo-scientifiques laissent des séquelles physiques et psychologiques irréparables.

2.6 Élimination des preuves

À partir de 1944, les nazis organisent l’effacement des traces : destruction des crématoires, exhumation et incinération des corps, brûlage des archives. Cette politique du silence vise à nier le crime et à préparer l’après-guerre.

3️⃣ Lieux emblématiques du génocide

3.1 En Pologne occupée

La Pologne devient l’épicentre du système d’extermination nazi. S’y trouvent les centres de mise à mort immédiate et les principaux camps mixtes (concentration et extermination). :

- Auschwitz-Birkenau : environ 1,1 million de morts.

- Treblinka II : environ 800 000 victimes.

- Belzec : environ 434 000 victimes.

- Sobibor : environ 170 000 victimes.

- Majdanek : environ 78 000 victimes au total, dont près de 60 000 Juifs..

- Chelmno : au moins 150 000 à 170 000 Juifs et Tsiganes.

Au total, plus de 90 % des Juifs polonais — soit environ 3 millions de personnes — disparaissent.

3.2 Union soviétique et pays baltes

Les Einsatzgruppen et certaines milices locales massacrent sur place des dizaines de milliers de personnes. Babi Yar, en Ukraine, et Ponary, près de Vilnius, comptent parmi les ravins où se sont déroulées des tueries massives de Juifs et de Tsiganes.

3.3 Balkans et péninsule balkanique

- En Yougoslavie : le camp de Jasenovac, dirigé par les Oustachis, vise Juifs, Tsiganes et Serbes.

- En Roumanie : le régime d’Antonescu est responsable de la mort d’entre 280 000 et 380 000 Juifs. Environ 11 000 Tsiganes y ont aussi péri, notamment en Transnistrie.

- En Grèce : la communauté juive sépharade de Salonique, forte de 50 000 personnes, est déportée à Auschwitz. 98 % périssent.

3.4 Europe occidentale

- France : environ 76 000 Juifs déportés, dont la majorité après la rafle du Vel’ d’Hiv en 1942. Moins de 3 % reviennent.

- Pays-Bas : environ 100 000 Juifs exterminés.

- Belgique : environ 25 000 victimes juives.

- Italie : environ 15 % de la communauté juive assassinée.

Les Tsiganes d’Europe occidentale subissent également des arrestations massives et sont déportés vers les camps d’extermination.

4️⃣ Responsables et complices

4.1 Au sommet du régime nazi

- Adolf Hitler : décision ultime, discours de haine, planification du génocide.

- Heinrich Himmler : chef des SS, signe l’ordre de déportation des Tsiganes vers Auschwitz en décembre 1942 (déportations effectives début 1943)..

- Reinhard Heydrich : organisateur de la conférence de Wannsee et coordinateur des Einsatzgruppen.

- Adolf Eichmann : logisticien des déportations, organisation des trains et quotas par pays.

- Hermann Göring : signe l’ordre de mise en œuvre de la « Solution finale » en juillet 1941, supervise le pillage économique.

- Joseph Goebbels : ministre de la Propagande, incitation à la haine et orchestration des campagnes antisémites.

D’autres figures, comme Müller, Globocnik (Aktion Reinhardt), Rudolf Höss (commandant d’Auschwitz) ou Josef Mengele, jouent un rôle clé dans la mise en œuvre du génocide.

4.2 Collaborateurs et pouvoirs locaux

- France (Vichy) : Philippe Pétain, Pierre Laval et René Bousquet organisent les rafles, dont celle du Vel’ d’Hiv, et livrent même des enfants.

- Slovaquie : le régime de Jozef Tiso finance la déportation de 58 000 Juifs.

- Hongrie : après l’occupation allemande (mars 1944), et alors que Miklós Horthy est encore Régent, 437 000 Juifs sont déportés en quelques mois par l’administration hongroise collaborant avec les nazis. Le régime fasciste de Ferenc Szálasi (à partir d’octobre 1944) poursuit les massacres.

- Croatie : les Oustachis exploitent le camp de Jasenovac pour massacrer Juifs, Tsiganes et Serbes.

- Roumanie : Ion Antonescu organise les massacres en Transnistrie et le pogrom de Iași.

- Pays baltes et Ukraine : des milices locales assistent les Einsatzgruppen dans les tueries de masse.

- Autres : en Norvège (Vidkun Quisling), en Grèce et ailleurs, certains gouvernements collaborent activement.

À l’inverse, quelques figures de résistance — comme Jules Coelst à Bruxelles — s’efforcent de sauver des Juifs, parfois au péril de leur vie.

5️⃣ Bilan humain et conséquences

5.1 Victimes et traumatisme démographique

- ≈ 6 millions de Juifs, soit près des deux tiers des Juifs d’Europe, dont environ 1,5 million d’enfants.

- Des communautés entières disparaissent : Varsovie, Cracovie, Vilnius, Salonique…

- 200 000 à 500 000 Tsiganes, soit 25 à 50 % de leur population européenne, sont exterminés.

5.2 Conséquences sociales, psychologiques et migratoires

- Des survivants brisés, des familles anéanties.

- Des pogroms post-guerre, comme celui de Kielce en 1946, poussent de nombreux rescapés à l’exil vers la Palestine, les États-Unis ou le Canada.

- Les Roms, longtemps stigmatisés, dissimulent parfois leur identité pour survivre.

- Un traumatisme collectif qui se transmet de génération en génération.

5.3 Avancées juridiques et procès

- Tribunal de Nuremberg (1945–1946) : création de la notion de crimes contre l’humanité.

- Raphaël Lemkin forge le terme « génocide » en 1944.

- Adoption par l’ONU en 1948 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

- Procès célèbres : Eichmann (1961), procès d’Auschwitz à Francfort (1963), Klaus Barbie (1987), Paul Touvier (1994), Maurice Papon (1997). Le génocide des Tsiganes reste peu évoqué dans les jugements.

Plaque posée à Rome en mémoire des Roms, Sinti et Camminanti exterminés par le nazisme. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY-SA

5.4 Culture, mémoire et héritages

- Oeuvres littéraires majeures : Primo Levi, Elie Wiesel…

- Philosophes et penseurs, comme Theodor Adorno, réfléchissent aux leçons à tirer de la barbarie.

- Création de mémoriaux : Yad Vashem (1957), USHMM (1993), mémoriaux à Paris et Berlin (2005 pour la Shoah, 2012 pour le Porajmos).

- Reconnaissance tardive du Porajmos, avec un premier mémorial en Pologne en 2011 et l’instauration du 2 août comme Journée européenne de la mémoire du génocide rom.

Mémorial hongrois en hommage aux Roms et Sinti assassinés pendant le Porajmos. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY-SA

6️⃣ Mémoire et enseignement au lycée

6.1 Enjeux éducatifs

La Shoah et le Porajmos sont inscrits dans les programmes scolaires : en 3ᵉ au collège, en terminale HGGSP et en première professionnelle au lycée. Enseigner ces génocides permet de comprendre les mécanismes de la haine, de la propagande et de la violence d’État.

6.2 Pédagogie active

- Visites de sites historiques comme Auschwitz ou Drancy.

- Ateliers pédagogiques dans les mémoriaux, autour de témoignages de familles et de documents d’archives.

- Analyse de films et documentaires, tels que « Shoah » de Claude Lanzmann (1985).

6.3 Enjeux civiques

- Reconnaître les signes précurseurs : discours de haine, lois discriminatoires, stigmatisation.

- Éduquer à la tolérance et à la diversité culturelle.

- Faire vivre le devoir de mémoire pour prévenir la répétition des crimes.

6.4 Lutte contre le négationnisme

- La loi Gayssot (1990) réprime la négation des crimes contre l’humanité.

- Des affaires médiatiques récentes montrent que ce combat reste d’actualité.

7️⃣ Comment se souvient-on aujourd’hui ?

7.1 Procès et justice

- Procès majeurs : Nuremberg, Eichmann, Klaus Barbie, Maurice Papon.

- Reconnaissance tardive du Porajmos dans plusieurs pays européens.

7.2 Commémorations et dates clés

- 27 janvier : Journée internationale de la mémoire de l’Holocauste.

- Yom HaShoah : date hébraïque fixée en avril.

- 2 août : Journée européenne de la mémoire du génocide des Roms.

7.3 Musées et lieux de mémoire

- Yad Vashem (Jérusalem).

- USHMM (Washington).

- Mémorial de la Shoah (Paris).

- Auschwitz-Birkenau Museum.

- Mémorial juif et mémorial tsigane de Berlin.

7.4 Recherche historique et transmission

Des historiens comme Raul Hilberg ou Christopher Browning ouvrent la voie à des études approfondies. La recherche sur le Porajmos, longtemps marginalisée, progresse grâce aux travaux universitaires et aux institutions internationales.

7.5 Débats mémoriels

- Unicité de la Shoah ou intégration dans une mémoire universelle des génocides.

- Place du Porajmos dans les récits nationaux.

- Responsabilité des États et héritage moral.

🔚 Conclusion : enseigner pour prévenir

La Shoah et le Porajmos ne sont pas seulement des faits historiques : ils sont des avertissements. Comprendre comment la haine, la propagande, la bureaucratie et l’indifférence ont mené à l’extermination est indispensable pour éviter que cela ne se reproduise. L’éducation, l’esprit critique et la vigilance citoyenne sont nos meilleures armes pour dire, encore et toujours : « Plus jamais ça ».

🧠 À retenir

- La Shoah et le Porajmos sont deux génocides commis par le régime nazi entre 1941 et 1945, visant respectivement les Juifs et les Tsiganes.

- Environ 6 millions de Juifs et 200 000 à 500 000 Tsiganes ont été assassinés.

- Les origines reposent sur une idéologie raciale extrême, concrétisée par des lois discriminatoires et une propagande massive.

- Les méthodes d’extermination incluent ghettos, fusillades de masse, camps de concentration, camps d’extermination et expérimentations médicales.

- Les lieux clés : Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Belzec, Sobibor, Majdanek, Chelmno, ainsi que Babi Yar et Ponary.

- Les responsables incluent les principaux dirigeants nazis (Hitler, Himmler, Heydrich, Eichmann, Göring, Goebbels) et des collaborateurs dans toute l’Europe.

- Les conséquences sont humaines, culturelles, juridiques et mémorielles, avec une reconnaissance tardive du Porajmos.

- L’enseignement de ces génocides au lycée et la lutte contre le négationnisme sont essentiels pour prévenir de futurs crimes.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur la Shoah et le Porajmos

Quelle est la différence entre la Shoah et le Porajmos ?

La Shoah désigne le génocide des Juifs par les nazis entre 1941 et 1945, tandis que le Porajmos (ou Samudaripen) désigne le génocide des Tsiganes. Les deux font partie d’une même logique idéologique d’extermination raciale.

Pourquoi le Porajmos est-il moins connu ?

Longtemps ignoré après la guerre, le génocide des Tsiganes n’a été reconnu que tardivement, en raison de discriminations persistantes et d’un manque de documentation. La reconnaissance officielle et les recherches se sont développées surtout depuis les années 1980-2010.

Que signifie « Shoah lycée » ?

Ce terme désigne le traitement pédagogique de la Shoah dans les programmes scolaires du lycée, avec un focus sur l’histoire, la mémoire et la prévention des crimes contre l’humanité.

Quels lieux peut-on visiter pour mieux comprendre ?

Des sites comme Auschwitz-Birkenau, le Mémorial de la Shoah à Paris, Yad Vashem à Jérusalem ou le mémorial tsigane de Berlin permettent d’approfondir la compréhension de ces génocides.

Pourquoi enseigner ces événements aujourd’hui ?

Pour comprendre les mécanismes de la haine et de la propagande, honorer la mémoire des victimes et prévenir la répétition de tels crimes à l’avenir.

🧩 Quiz – Shoah et Porajmos

📣 Témoignages marquants : des voix qui racontent l’innommable

🧕 Simone Veil – rescapée d’Auschwitz

« Nous étions des numéros, plus des noms. Je n’étais plus Simone, j’étais 78651. »

Simone Veil, déportée à 16 ans avec sa famille, raconte la perte de dignité, le froid, la peur constante, et l’absurde brutalité du camp. Survivante d’Auschwitz-Birkenau, elle devient plus tard ministre puis présidente du Parlement européen. Toute sa vie, elle a porté la mémoire de la Shoah, et rappelé l’importance de transmettre, résister, enseigner.

👩 Ceija Stojka – voix rom oubliée

« J’ai vu ma mère tondue. J’ai vu mon petit frère qu’on emmenait. J’ai vu… trop de choses pour une enfant. »

Ceija, Rom autrichienne, a été déportée enfant à Auschwitz, Ravensbrück puis Bergen-Belsen. Sa famille fut décimée. Elle a témoigné très tardivement (années 90), brisant le silence tsigane, avec des œuvres peintes et des livres poignants. Elle incarne cette mémoire longtemps ignorée du Porajmos.

🗺️ Carte des lieux clés du génocide

| Terme | Définition |

|---|---|

| Shoah | Mot hébreu signifiant “catastrophe”, utilisé pour désigner le génocide des Juifs par les nazis. |

| Porajmos | Mot romani signifiant “dévorer”, utilisé pour désigner le génocide des Tsiganes. |

| Ghetto | Quartier fermé où les nazis ont enfermé les Juifs, souvent dans des conditions inhumaines. |

| Einsatzgruppen | Unités mobiles nazies chargées de fusiller en masse les Juifs, Roms, opposants. |

| Camps d’extermination | Lieux spécialement conçus pour tuer à grande échelle (gazages, incinérations). |

| Zyklon B | Pesticide utilisé dans les chambres à gaz d’Auschwitz pour assassiner les déportés. |

| Conférence de Wannsee | Réunion de janvier 1942 où les nazis planifient la Solution finale. |

| Justes parmi les nations | Non-Juifs ayant sauvé des Juifs pendant la guerre, parfois au péril de leur vie. |

| Négationnisme | Idéologie qui nie ou minimise le génocide juif (ou rom) malgré les preuves. |

| “Judenfrei” | Terme nazi signifiant “libéré de Juifs”, utilisé pour qualifier des villes après les déportations. |

| Thème | Faits clés |

|---|---|

| 1. Qui ? | Juifs (6 M morts), Tsiganes (200–500 K morts) |

| 2. Quand ? | 1941–1945 : basculement vers l’extermination |

| 3. Méthodes | Ghettos, fusillades, camps, gaz, expérimentations |

| 4. Responsables | Hitler, Himmler, Eichmann, Pétain, Antonescu… |

| 5. Mémoire | Procès, mémoriaux, musées, enseignement, lois |