🎯 Pourquoi les syndicats et les grèves sont-ils emblématiques de la Révolution industrielle ?

Au XIXe siècle, les ouvriers découvrent qu’ils ne sont pas seulement des individus isolés, mais une force collective. Face aux cadences, aux bas salaires et aux conditions de vie dégradées, ils s’organisent. Les syndicats et les grèves deviennent des outils de résistance et de revendication. Ces mouvements bouleversent les rapports sociaux et marquent l’entrée des travailleurs sur la scène politique et sociale.

Mais comment ces organisations se sont-elles construites ? Quels combats ont-elles menés ? Et pourquoi leurs victoires ont-elles durablement transformé nos sociétés ? Cet article propose un voyage au cœur des luttes ouvrières, depuis leurs origines jusqu’à leurs grandes conquêtes, en lien avec le pilier « Révolution industrielle » et les satellites « Usines et ouvriers », « Enfants au travail », « Villes industrielles » et « Capitalisme et bourgeoisie ».

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 📜 Les origines des syndicats

- ⚒️ L’essor des grèves

- 🔥 Luttes emblématiques et répression

- 🏆 Victoires et acquis sociaux

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Plongeons ensemble dans l’histoire des syndicats et des grèves, piliers de la lutte ouvrière au XIXe siècle.

📜 Les origines des syndicats

Les syndicats et grèves trouvent leurs racines dans une époque où la Révolution industrielle bouleverse les équilibres sociaux. Dès la fin du XVIIIe siècle, les ouvriers cherchent à s’organiser pour défendre leurs intérêts, mais les lois sont souvent hostiles. En France, la loi Le Chapelier (1791) abolit les corporations de l’Ancien Régime au nom de la liberté individuelle, interdisant toute association professionnelle. Si elle concerne théoriquement patrons et ouvriers, dans les faits, elle frappe surtout les travailleurs, les privant de moyens d’organisation collective pendant près d’un siècle. Toute tentative d’organisation collective est assimilée à une atteinte à la liberté individuelle et à l’ordre public.En Angleterre, les « Combination Acts » (1799-1800) poursuivent le même objectif : empêcher la constitution de coalitions ouvrières. Ces interdictions traduisent la crainte des élites face à l’émergence d’une force collective capable de contester le nouvel ordre industriel.

Pourtant, les ouvriers ne renoncent pas. Ils inventent des formes de solidarité discrètes ou tolérées : sociétés de secours mutuel , caisses communes pour aider en cas de maladie, d’accident ou de chômage, et même clubs secrets. Ces organisations, même surveillées, annoncent les futurs syndicats, et certaines organisent secrètement la résistance. Ils fonctionnent souvent sur la base de cotisations hebdomadaires, renforçant le sentiment d’appartenance à une communauté de destin.

En Angleterre, le mouvement se structure plus tôt qu’ailleurs. Au début du XIXe siècle, apparaissent les premiers « trade unions ». Ces unions de métiers permettent aux ouvriers de défendre leurs salaires et leurs conditions de travail. Malgré la répression, elles se renforcent progressivement et obtiennent en 1824 la légalisation partielle du droit d’association. La dynamique anglaise, par sa précocité, sert de référence et d’inspiration, bien que les autres pays industrialisés, comme la France et l’Allemagne, développent leurs propres formes de syndicalisme.

En France, la situation reste tendue tout au long du XIXe siècle. Si la répression demeure forte sous la Restauration et la monarchie de Juillet, de petits regroupements ouvriers persistent. Les canuts lyonnais, ouvriers de la soie, organisent plusieurs révoltes entre 1831 et 1834. Ces insurrections témoignent de la volonté des travailleurs d’être reconnus comme une force sociale. Même si elles sont écrasées, elles marquent les esprits et annoncent la montée du syndicalisme.

Le Second Empire (1852-1870) représente une étape charnière. Napoléon III, soucieux de la « question sociale » et cherchant à rallier une partie du monde ouvrier, cherche à canaliser les revendications par une politique paternaliste. C’est une tolérance plus qu’un droit. Les travailleurs ne risquent plus la prison pour le simple fait de faire grève, à condition qu’il n’y ait ni violence, ni « atteinte à la liberté du travail » (empêcher les non-grévistes de travailler). Ils risquent toujours le licenciement.

Émile Ollivier, artisan de la loi de 1864 qui supprime le délit de coalition (autorisant de fait la grève). 📸 Wikimedia Commons — Domaine public

Cette mesure marque un tournant : pour la première fois, les travailleurs disposent d’un instrument légal pour faire entendre leur voix. Toutefois, la création officielle des syndicats n’interviendra qu’en 1884, avec la loi Waldeck-Rousseau, qui leur donne une existence juridique claire.

Ailleurs en Europe, les trajectoires varient mais présentent des similitudes. En Allemagne, le syndicalisme se développe majoritairement dans le sillage du socialisme et du marxisme, avec des organisations ouvrières étroitement liées aux partis politiques, bien qu’il existe aussi des courants syndicaux chrétiens et libéraux.. En Grande-Bretagne, les syndicats se fédèrent progressivement, donnant naissance en 1868 au Trades Union Congress (TUC), qui devient une force politique majeure. Aux États-Unis, enfin, apparaissent les Knights of Labor (Chevaliers du travail) en 1869, puis l’American Federation of Labor (AFL) en 1886, qui ouvrent la voie à un syndicalisme de masse.

Ces premières étapes montrent que la construction des syndicats n’a rien d’évident : elle se fait contre l’interdiction, contre la répression et souvent au prix du sang. Pourtant, leur émergence traduit un changement fondamental : l’ouvrier cesse d’être une figure isolée pour devenir partie prenante d’une collectivité organisée, capable de peser sur l’histoire — comme on l’observe aussi dans les usines et les villes industrielles.

⚒️ L’essor des grèves au XIXe siècle

Si les syndicats et grèves naissent dans la clandestinité, les grèves prennent rapidement une place centrale dans les luttes ouvrières. Elles représentent une arme collective redoutable : arrêter le travail, c’est priver le patron de production et donc de profit. Dans un monde où l’industrie repose sur des cadences précises, un seul arrêt peut désorganiser toute une usine.

Si les conflits du travail existaient déjà sous l’Ancien Régime, les grèves prennent une ampleur inédite au début du XIXe siècle. En 1810, à Manchester, des tisserands se mobilisent pour protester contre la baisse de leurs salaires. La répression est brutale, mais l’événement inspire d’autres mouvements. Dans les années 1830, les grèves se multiplient en Europe : métallurgistes, mineurs, ouvriers du textile entrent en lutte. Chaque conflit révèle les mêmes causes : journées de travail interminables, salaires de misère, insalubrité des ateliers, absence de droits sociaux — autant d’éléments détaillés dans « Enfants au travail » et « Usines et ouvriers ».

La grève n’est pas seulement une réaction économique : elle est aussi une affirmation de dignité. Les ouvriers montrent qu’ils ne sont pas de simples rouages de la machine industrielle, mais des êtres humains qui exigent respect et justice. Ces arrêts de travail, souvent accompagnés de manifestations et de cortèges, contribuent à forger une identité ouvrière commune. Dans ce contexte, les syndicats deviennent essentiels pour encadrer, organiser et amplifier ces mouvements.

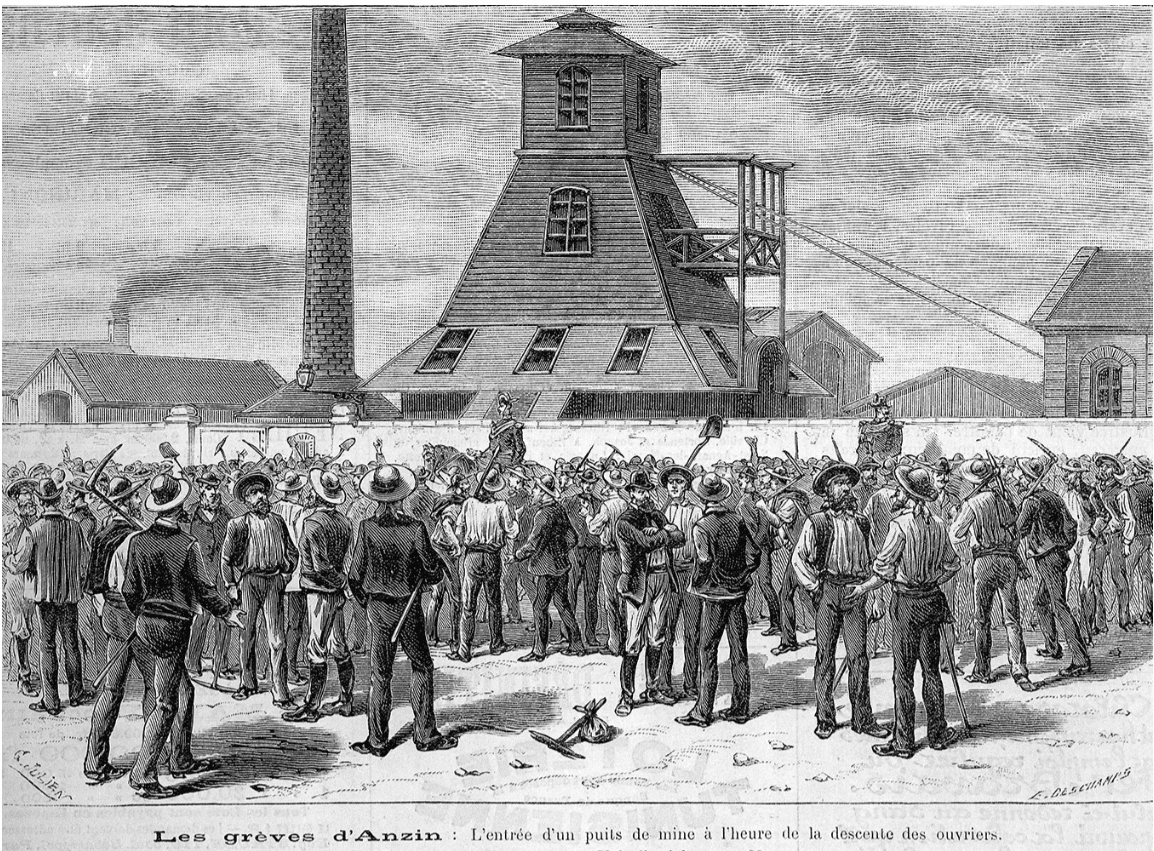

La légalisation du droit de grève en France (1864) marque une étape majeure. Elle ne signifie pas pour autant la fin de la répression. Les grévistes risquent le licenciement et la violence des forces de l’ordre. Ils risquent aussi l’emprisonnement s’ils commettent des violences ou s’ils sont accusés d' »atteinte à la liberté du travail ». Pourtant, leur nombre augmente. Entre 1871 et 1890, la France connaît une multiplication des conflits : on recense près de 3000 grèves, touchant aussi bien les mines que les chemins de fer ou les usines textiles. Certaines, comme la grève des mineurs d’Anzin en 1884, durent des semaines et mobilisent des milliers de travailleurs (voir un dossier d’archives sur INA.fr).

En Angleterre, les grèves spectaculaires des dockers de Londres en 1889 illustrent la montée en puissance du mouvement ouvrier. Les dockers, mal payés et employés au jour le jour, exigent un salaire minimum garanti. Leur mobilisation, soutenue par une vaste solidarité populaire, aboutit à une victoire et marque un tournant : désormais, même les ouvriers non qualifiés peuvent s’organiser efficacement. Ce mouvement annonce l’émergence du « new unionism », plus inclusif et plus combatif.

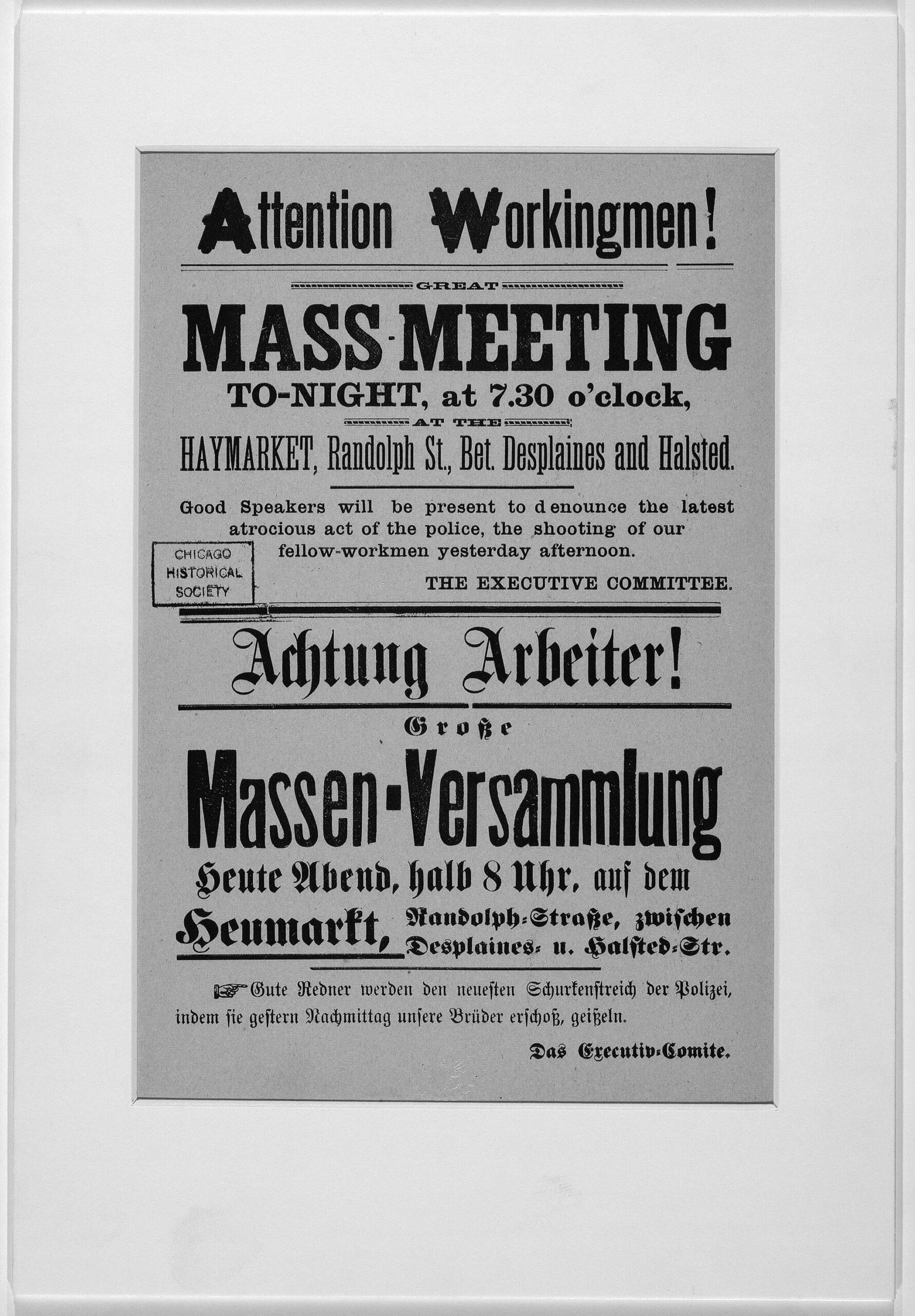

Aux États-Unis, la grève devient un moyen d’action privilégié dans un contexte de rapports sociaux particulièrement violents. Les grandes grèves ferroviaires de 1877 paralysent une large partie du réseau (notamment dans l’Est et le Midwest), entraînant une répression sanglante. Plus tard, la grève de Haymarket à Chicago (1886), qui tourne au drame, reste dans les mémoires comme un moment fondateur du mouvement ouvrier américain. Elle est à l’origine de la journée internationale des travailleurs : en 1889, la IIe Internationale (réunie à Paris) choisit la date du 1er mai en commémoration de cette lutte. (dossier iconographique sur BNF Gallica).

Pamphlet de la grève de Haymarket (1886), à l’origine de la journée internationale des travailleurs. 📸 Wikimedia Commons — Domaine public

En Allemagne, la grève s’articule avec un mouvement politique puissant : le parti social-démocrate. Malgré des lois antisocialistes dans les années 1870-1880, les ouvriers réussissent à maintenir une pression constante, en combinant action syndicale et engagement électoral. Cela démontre que les grèves ne sont pas seulement des épisodes ponctuels, mais qu’elles s’inscrivent dans une stratégie de long terme.

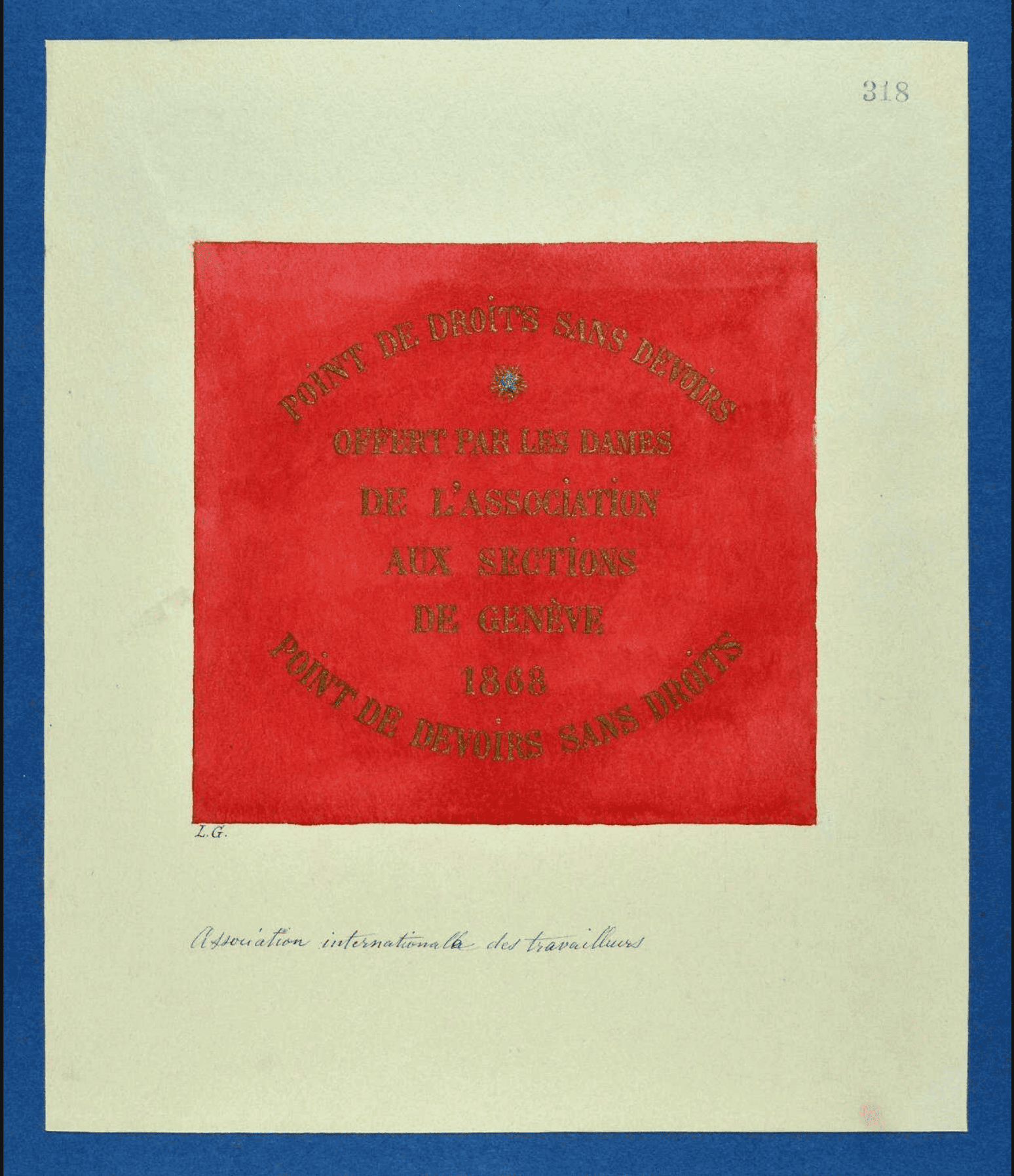

Les grèves du XIXe siècle montrent aussi l’importance des solidarités. Des collectes sont organisées pour soutenir les familles privées de revenus. Les journaux ouvriers relaient les revendications. Des réseaux internationaux commencent à se mettre en place, notamment avec la création de l’Association internationale des travailleurs (AIT) en 1864, qui prône l’union des ouvriers au-delà des frontières.

AIT (Première Internationale) : symbole des réseaux ouvriers transnationaux nés en 1864. 📸 Wikimedia Commons — Domaine public

En somme, l’essor des grèves transforme profondément la vie ouvrière. D’actes illégaux et marginaux, elles deviennent des instruments reconnus, portés par des organisations collectives et relayés par une opinion publique de plus en plus sensible à la « question sociale ». Elles ne sont pas seulement des arrêts de travail : elles incarnent un rapport de force nouveau entre capital et travail — ce que l’on relie aux mutations décrites dans « Capitalisme et bourgeoisie ».

🔥 Luttes emblématiques et répression

Les syndicats et grèves au XIXe siècle ne se contentent pas d’exprimer un mécontentement passager. Certaines luttes deviennent emblématiques, marquant la mémoire collective ouvrière et attirant l’attention des gouvernements et de l’opinion publique. Ces conflits traduisent la montée en puissance d’un mouvement ouvrier désormais impossible à ignorer.

Parmi les plus célèbres, la grève des mineurs d’Anzin en 1884 reste un symbole. Située dans le Nord de la France, elle mobilise plus de 12 000 mineurs pendant près de deux mois.

La grève des mineurs d’Anzin (1884), événement marquant du mouvement ouvrier. 📸 Wikimedia Commons — Domaine public

Leur revendication principale est la reconnaissance du syndicat et une augmentation des salaires. La direction refuse toute négociation et fait appel à l’armée. La direction refuse toute négociation. L’État envoie alors l’armée pour occuper le bassin minier. Le climat est extrêmement tendu, mais les grévistes font preuve d’une grande discipline, évitant les affrontements physiques majeurs. La répression est cependant forte sur le plan judiciaire et économique. Bien que les revendications immédiates échouent (une « défaite » à court terme), cette grève a un immense retentissement national et marque une étape décisive : elle contribue à faire connaître les idées socialistes et à renforcer la légitimité des syndicats (voir ressources sur INA et BNF Gallica).

Dans le secteur textile, les ouvrières jouent un rôle déterminant. À Roubaix, à Reims ou à Lyon, elles se mobilisent contre la baisse des salaires et les cadences infernales. Leur participation, parfois à la tête des cortèges, montre que le mouvement ouvrier n’est pas seulement masculin. Ces grèves féminines attirent souvent la sympathie d’une partie de l’opinion publique, choquée par les conditions de travail des femmes et des enfants (à rapprocher de « Enfants au travail »).

En Angleterre, la grève des dockers de Londres en 1889 constitue un tournant majeur.

Grève des dockers de Londres (1889) : une victoire fondatrice du “new unionism”. 📸 Wikimedia Commons — Domaine public

Les dockers, parmi les ouvriers les plus précaires, exigent un « tanner » (six pence) par heure. Grâce à une organisation impressionnante et à la solidarité des travailleurs d’autres secteurs, ils obtiennent gain de cause. Cette victoire ouvre la voie à un syndicalisme plus inclusif, le « new unionism », qui ne se limite plus aux métiers qualifiés mais englobe l’ensemble du monde ouvrier.

Outre-Manche encore, les grèves des mineurs gallois ou écossais marquent durablement l’histoire. Leur dureté et leur durée démontrent la détermination des ouvriers à arracher des améliorations concrètes. Elles annoncent les grands mouvements sociaux du XXe siècle, où les syndicats deviennent des acteurs incontournables de la vie démocratique.

Aux États-Unis, les conflits sont souvent d’une violence extrême. L’épisode le plus marquant reste la grève de Haymarket à Chicago en 1886. Partie d’une revendication pour la journée de huit heures, elle se termine dans un bain de sang : une bombe explose lors d’un rassemblement, tuant plusieurs policiers. La police riposte immédiatement en tirant sur la foule, tuant à son tour des manifestants. La répression est terrible, avec des condamnations à mort prononcées contre plusieurs syndicalistes anarchistes. Cet événement, tragique, deviendra pourtant un symbole international : il est à l’origine de la célébration du 1er mai comme journée internationale des travailleurs (dossier Gallica).

En Allemagne, la répression est systématique et implacable. Bismarck fait voter les « lois antisocialistes » en 1878, interdisant les associations ouvrières et la presse socialiste. Les militants sont surveillés, arrêtés, parfois emprisonnés. Pourtant, les ouvriers continuent à s’organiser clandestinement, et le parti social-démocrate devient bientôt la première force politique du pays. Ici, la lutte ouvrière s’articule directement avec un projet politique de transformation sociale.

La répression n’est pas seulement policière ou militaire. Elle est aussi économique. Les patrons mettent en place des « listes noires » : les ouvriers ayant participé à une grève sont licenciés et ne retrouvent pas de travail dans leur région. Cela renforce la peur et la précarité, mais nourrit également la colère et la solidarité ouvrière.

Malgré cette dureté, les grèves emblématiques contribuent à populariser des idées nouvelles : droit à l’association, droit au repos, protection du travail des femmes et des enfants.. Elles forcent les États à réfléchir à des réformes pour éviter l’embrasement général. Ainsi, les grèves et leur répression, loin de réduire le mouvement ouvrier, en ont au contraire renforcé la détermination et la légitimité.

🏆 Victoires et acquis sociaux

Les syndicats et grèves ne se résument pas à des luttes perdues ou à des répressions sanglantes. Peu à peu, leurs actions obtiennent des victoires concrètes. Ces acquis, arrachés de haute lutte, changent en profondeur la vie des ouvriers et marquent une étape majeure dans l’histoire sociale moderne.

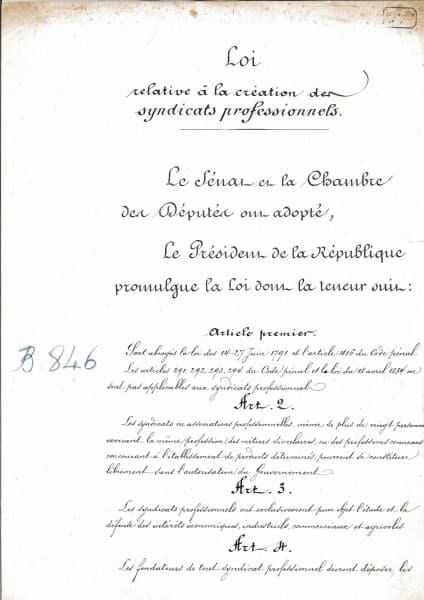

En France, une première grande avancée est la loi Waldeck-Rousseau de 1884.

Journal officiel : loi du 21 mars 1884 (Waldeck-Rousseau) autorisant les syndicats professionnels. 📸 Wikimedia Commons — Domaine public

Elle reconnaît officiellement le droit de créer des syndicats professionnels. C’est une étape juridique fondamentale. Même si ses effets ne sont pas immédiats, car beaucoup d’ouvriers se méfient d’abord de ce cadre légal perçu comme un outil de surveillance. Cette loi donne une base solide pour agir sur le long terme, collecter des cotisations, et parler d’une seule voix face au patronat. Bien que les syndicats restent étroitement surveillés, cette loi leur donne une base solide pour agir (texte disponible sur BNF Gallica).

Les grèves permettent également d’obtenir des avancées salariales. Même lorsqu’elles se soldent par un échec immédiat, elles poussent les patrons à accorder des concessions pour éviter la paralysie de leur production. Par exemple, dans les mines, certaines grèves finissent par aboutir à des augmentations de salaire ou à la réduction des heures de travail. Ces victoires partielles entretiennent l’idée que l’action collective peut payer.

Dans plusieurs pays européens, les syndicats obtiennent progressivement la réduction du temps de travail (journée de 10 heures dans certains secteurs). À la fin du siècle, la journée de 8 heures devient la revendication principale, mais elle ne sera généralement obtenue qu’au XXe siècle. Ce combat, porté avec force par les ouvriers américains et immortalisé par la tragédie de Haymarket, devient un symbole universel. L’idée qu’un ouvrier doit avoir du temps pour se reposer, s’instruire et participer à la vie sociale s’impose progressivement. C’est une transformation radicale d’une société où le travail absorbait jusqu’alors la quasi-totalité du temps de vie.

Les syndicats contribuent aussi à mettre en place des systèmes de solidarité. Dans certains secteurs, des caisses de secours sont créées pour venir en aide aux familles en cas d’accident ou de maladie. Ces initiatives ouvrières préfigurent la sécurité sociale moderne. Elles prouvent que les travailleurs ne se battent pas seulement contre les injustices, mais qu’ils inventent aussi des solutions collectives pour améliorer leur quotidien.

Un autre acquis essentiel est la reconnaissance du rôle politique des syndicats. À mesure qu’ils s’organisent, ils participent à la création de partis ouvriers et socialistes. En Allemagne, la social-démocratie devient une force majeure, défendant les droits des travailleurs au Parlement. En France, la CGT (Confédération Générale du Travail), fondée en 1895, rassemble divers courants. Elle adoptera progressivement une stratégie dominée par le syndicalisme révolutionnaire (officialisée en 1906 par la Charte d’Amiens). L’idée qu’un mouvement ouvrier peut peser sur la politique nationale devient une évidence à la fin du XIXe siècle.

Ces acquis s’accompagnent aussi d’une transformation culturelle. Les grèves forgent une identité ouvrière, basée sur la solidarité, la fraternité et la fierté collective. Les chants, les slogans et les drapeaux rouges deviennent des symboles partagés. Les manifestants arborent des symboles : le drapeau rouge, et, lors des défilés du 1ᵉʳ mai, l’églantine rouge à la boutonnière – fleur traditionnelle du Nord – qui précède le muguet comme emblème de cette journée. Les syndicats créent des bibliothèques, des cours du soir, des maisons du peuple : autant d’espaces qui participent à l’éducation et à l’émancipation des travailleurs.

Il faut également souligner les victoires symboliques. La célébration du 1er mai, née à Chicago et reprise dans le monde entier, en est l’exemple le plus marquant. Chaque année, cette journée rappelle que les droits ouvriers ne sont pas des cadeaux mais le fruit de combats acharnés. Elle nourrit la mémoire collective et inspire de nouvelles générations de travailleurs.

Ces succès ne signifient pas que la condition ouvrière devienne idyllique. Les inégalités persistent, les accidents de travail restent nombreux, et les salaires demeurent souvent faibles. Mais les avancées obtenues prouvent que les luttes collectives peuvent transformer durablement la société. Grâce aux syndicats et aux grèves, les ouvriers passent du statut de main-d’œuvre exploitée à celui d’acteurs sociaux et politiques à part entière.

Au terme de ce XIXe siècle agité, une évidence s’impose : sans les grèves et les syndicats, il n’y aurait pas eu de lois sociales, pas de réduction du temps de travail, pas de reconnaissance du droit syndical. Les victoires arrachées par ces générations de travailleurs constituent le socle sur lequel reposent encore aujourd’hui nos droits sociaux.

🔚 Conclusion : Héritage des syndicats et des grèves

Les syndicats et grèves du XIXe siècle ne sont pas de simples épisodes de colère ouvrière : ils constituent un tournant majeur dans l’histoire sociale et politique. Grâce à eux, les travailleurs sortent du silence et deviennent des acteurs collectifs capables de peser sur les décisions économiques et politiques.

La naissance des syndicats n’a pas été facile. Longtemps interdits, surveillés et réprimés, ils ont dû s’imposer face à un État souvent hostile et à un patronat déterminé à maintenir son pouvoir. Pourtant, leur persistance a fini par forcer la reconnaissance légale, ouvrant la voie à un dialogue inédit entre ouvriers et employeurs.

De leur côté, les grèves ont constitué l’arme la plus visible et la plus redoutée du mouvement ouvrier. Elles paralysaient les usines, faisaient trembler les autorités et montraient que les ouvriers n’étaient pas seulement une masse de travailleurs anonymes mais une force organisée. Ces mobilisations collectives, souvent payées au prix fort, ont permis d’obtenir des acquis durables : meilleure rémunération, limitation de la durée du travail, droit de se regrouper.

L’impact des syndicats dépasse le strict cadre économique. Ils ont contribué à façonner une culture ouvrière, faite de solidarité, de fraternité et de conscience sociale. Dans les bibliothèques ouvrières, les cours du soir, les maisons du peuple, les travailleurs se forment, s’éduquent et se politisent. Les syndicats deviennent alors bien plus que de simples structures de revendication : ils incarnent une véritable école de citoyenneté.

Au plan politique, le XIXe siècle voit émerger des partis ouvriers qui s’appuient sur les syndicats pour porter leurs revendications au Parlement. Cette alliance entre luttes sociales et action politique transforme les équilibres démocratiques. En Allemagne comme en France, les syndicats deviennent des piliers de la vie publique, capables d’influencer des lois et de défendre les droits collectifs des travailleurs.

L’héritage est immense. La journée de huit heures, les congés payés, la sécurité sociale ou encore le droit de grève trouvent leurs racines dans ces combats pionniers. Même si ces droits seront consolidés surtout au XXe siècle, ils n’auraient pas été possibles sans les sacrifices et la ténacité des générations précédentes.

Les syndicats et les grèves du XIXe siècle laissent aussi une leçon universelle : aucune conquête sociale n’est tombée du ciel. Toutes ont été arrachées, parfois au prix du sang, par des travailleurs qui ont osé défier l’ordre établi. Leur exemple inspire encore aujourd’hui les luttes pour de meilleures conditions de travail, pour l’égalité salariale, ou pour la défense des droits fondamentaux dans le monde entier.

En définitive, l’histoire des syndicats et des grèves au XIXe siècle nous rappelle que le progrès social est le fruit d’une action collective, construite dans la douleur mais riche de victoires. Elle montre aussi que les combats d’hier résonnent encore dans notre présent, car les droits acquis ne sont jamais définitivement garantis. Ils doivent être protégés, entretenus et, parfois, réinventés.

À travers ces luttes, les ouvriers du XIXe siècle ont écrit une page décisive de notre histoire commune. Ils nous ont légué non seulement des droits sociaux mais aussi une conscience : celle que la solidarité et l’union peuvent transformer le monde.

🧠 À retenir

- Les syndicats apparaissent au XIXe siècle malgré l’interdiction et la répression, pour défendre les ouvriers.

- Les grèves deviennent l’arme principale des travailleurs : arrêter le travail pour obtenir salaires, droits et dignité.

- En France, le droit de grève est reconnu en 1864, et les syndicats sont légalisés en 1884.

- En Angleterre, les dockers de Londres (1889) symbolisent l’efficacité d’un mouvement collectif.

- Aux États-Unis, la grève de Haymarket (1886) est à l’origine de la fête du 1er mai.

- L’héritage : journée de 8h, congés, sécurité sociale… conquis par des luttes longues et souvent violentes.

- Ces combats rappellent que les droits sociaux ne sont jamais donnés mais arrachés par la mobilisation.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur les syndicats et grèves

Quand les syndicats ont-ils été légalisés en France ?

Les syndicats sont légalisés par la loi Waldeck-Rousseau en 1884. Avant cette date, ils existaient clandestinement, malgré la surveillance policière et la répression.

Quel événement est à l’origine de la fête du 1er mai ?

Le 1er mai commémore la grève de Haymarket à Chicago (1886), au cours de laquelle plusieurs ouvriers furent tués lors d’une manifestation pour la journée de huit heures.

Pourquoi les grèves inquiétaient-elles autant les patrons au XIXe siècle ?

Parce qu’elles paralysaient la production. Une grève de masse pouvait bloquer une usine entière, entraîner des pertes financières énormes et inciter d’autres ouvriers à se révolter.

Quels ont été les acquis principaux des premières luttes syndicales ?

Les ouvriers ont obtenu progressivement : meilleures conditions salariales, limitation du temps de travail, droit de se regrouper et reconnaissance légale des syndicats.

Les syndicats d’aujourd’hui sont-ils héritiers directs de ceux du XIXe siècle ?

Oui. Bien qu’ils aient évolué, les syndicats modernes prolongent ces combats en défendant les droits sociaux et en organisant encore des grèves pour préserver ou élargir les acquis.