🎯 Pourquoi la traite négrière a-t-elle marqué l’histoire mondiale ?

La traite négrière transforme durablement l’Atlantique entre le XVIe et le XIXe siècle : environ 12,5 millions d’Africains sont embarqués, dont près de 10,7 millions arrivent vivants en Amérique, après avoir été capturés, déportés et réduits en esclavage. Pour bien comprendre, on reliera les routes du commerce triangulaire, la vie des esclaves, les résistances et marronnages, le rôle des ports négriers, jusqu’aux abolitions et à l’héritage et la mémoire.

Au fil des sections, tu trouveras des repères clairs, des dates, des définitions et des mises en perspective. Pour aller plus loin, on pourra aussi consulter des dossiers de référence, comme le programme UNESCO – The Slave Route ou les ressources pédagogiques de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🌍 Contexte, origines et acteurs

- 🧭 Routes atlantiques et commerce triangulaire

- ⛏️ Captations et réseaux en Afrique

- 🚢 La traversée atlantique (Middle Passage)

- 🏝️ Systèmes esclavagistes aux Amériques

- ✊ Résistances, marronnage et révoltes

- 🗓️ Abolitions : dates et enjeux

- 🧩 Héritages et mémoires

- 🧱 Codes et statuts juridiques (Code Noir, etc.)

- 🏛️ Compagnies, marchands et finances

- ⚓ Ports négriers européens et français

- 📊 Chiffres, méthodes et débats historiographiques

- 🧪 Traites antérieures et intra-africaines

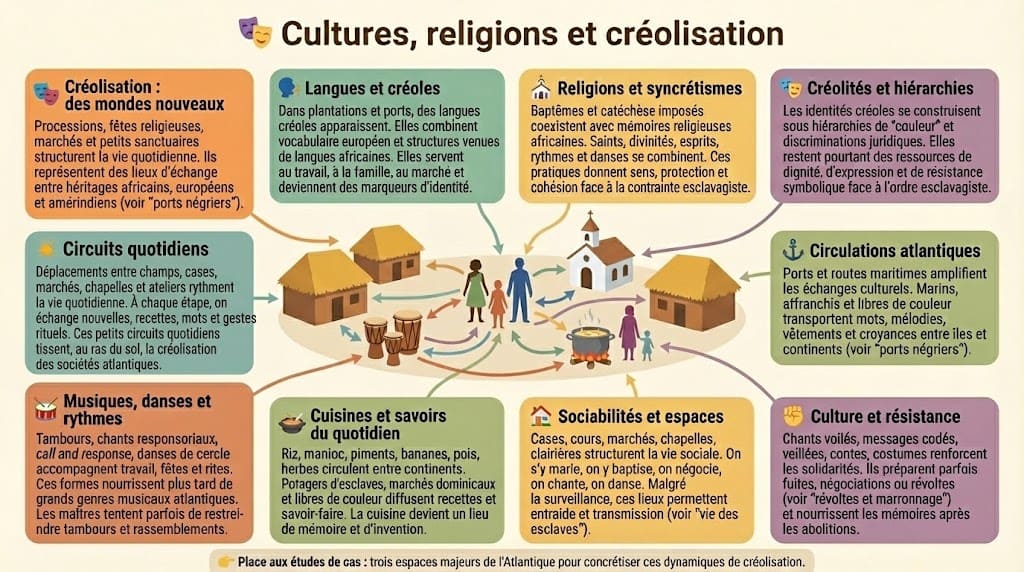

- 🎭 Cultures, religions et créolisation

- 🗺️ Études de cas : Saint-Domingue, Brésil, États-Unis

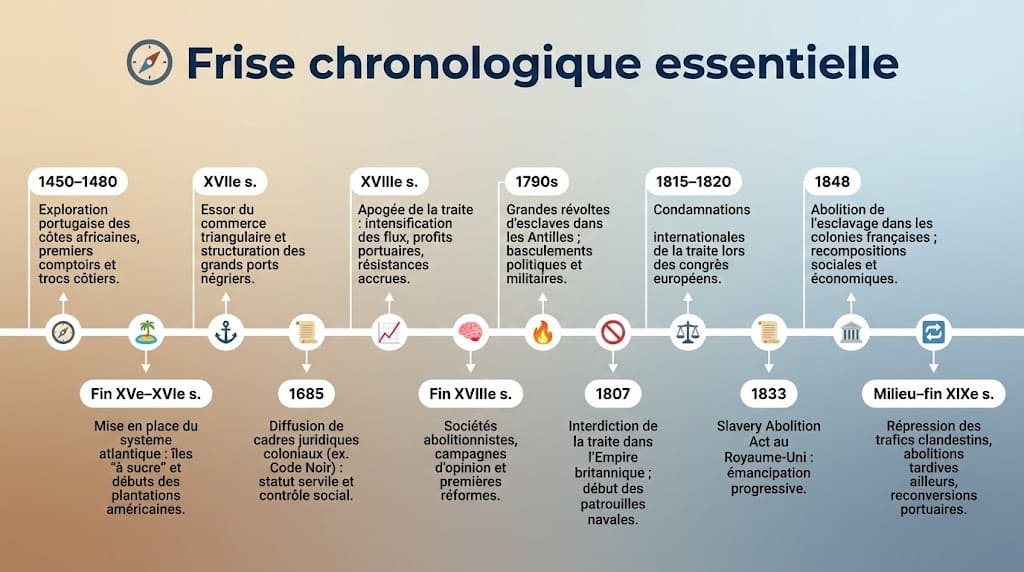

- 🧭 Frise chronologique essentielle

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec le contexte et les grandes puissances impliquées, pour situer la traite dans le temps et l’espace.

🌍 Contexte, origines et acteurs

La traite négrière s’inscrit dans un monde en mutation entre le XVe et le XIXe siècle. Les puissances européennes explorent l’Atlantique, installent des comptoirs en Afrique et colonisent les Amériques. Dans l’Atlantique, elles organisent une économie coloniale fondée sur le travail servile pour produire sucre, café, tabac, coton et indigo.

🧭 Grandes étapes avant l’Atlantique

Avant l’essor atlantique, d’autres systèmes existent : traites transsaharienne et orientale, servitudes internes africaines, captures de guerre en Méditerranée. À partir de 1450, les Portugais longent les côtes africaines et créent des comptoirs. Le modèle change d’échelle quand s’ouvrent les plantations américaines et que l’esclavage devient un pilier d’un système mondial.

🏛️ Les puissances européennes

Portugais et Espagnols initient la dynamique. Anglais, Français et Néerlandais s’imposent ensuite, avec des flottes marchandes puissantes. Les ports négriers structurent ce commerce : armement des navires, assurances, raffineries, chantiers, ateliers textiles, et redistribution.

⚓ Colonies et débouchés

Les Antilles deviennent un laboratoire économique. Saint-Domingue, la Martinique, la Guadeloupe, la Jamaïque ou la Barbade organisent des plantations à haute intensité de main-d’œuvre. Les « îles à sucre » exportent vers l’Europe et réexportent vers l’Amérique du Nord.

🤝 Acteurs africains et réseaux côtiers

Sur les côtes d’Afrique occidentale et centrale, des pouvoirs locaux négocient avec les Européens. Des intermédiaires africains capturent, échangent ou vendent des captifs, souvent à la suite de guerres, razzias, dettes ou sanctions judiciaires. La demande atlantique amplifie ces circuits et déstabilise des régions entières.

🧱 Cadres juridiques et justifications

En Europe et dans les colonies, des textes légalisent l’asservissement et encadrent la condition servile. Dans les métropoles, certains juristes, commerçants et religieux justifient la traite négrière par des arguments économiques, racistes ou paternalistes. D’autres, dès le XVIIIe siècle, s’y opposent au nom des Lumières, de la religion ou du droit naturel, préparant les abolitions.

💶 Une économie-monde atlantique

La rentabilité repose sur l’export des denrées coloniales et sur le commerce triangulaire. Les navires embarquent des produits manufacturés européens vers l’Afrique, troquent des captifs, traversent l’Atlantique, vendent la cargaison humaine et reviennent en Europe chargés de sucre, café, coton ou indigo.

🧍 Condition servile et violence

L’asservi est réduit au statut de bien meuble. La violence structure l’ensemble : capture, traversée, vente, discipline, châtiments, ruptures familiales. La vie des esclaves s’organise malgré tout autour de solidarités, de cultures et de pratiques religieuses reconfigurées.

✊ Résistances et instabilités

Le système est constamment contesté : fuites, sabotages, refus de travail, marronnage, insurrections. Ces résistances, jointes aux critiques abolitionnistes et aux mutations économiques, fragilisent le système et annoncent son recul puis son interdiction progressive.

🗓️ Repères chronologiques rapides

- 1450–1550 : exploration atlantique, premiers comptoirs côtiers.

- XVIIe siècle : essor des « îles à sucre », structuration du commerce triangulaire.

- XVIIIe siècle : apogée de la traite négrière, débats des Lumières et premières sociétés abolitionnistes.

- Fin XVIIIe–XIXe siècle : révolutions, abolitions progressives, recompositions du travail colonial.

Contexte, origines et acteurs de la traite négrière atlantique entre le XVe et le XIXe siècle. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Contexte, origines et acteurs de la traite négrière atlantique entre le XVe et le XIXe siècle. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Suite : passons aux routes atlantiques pour visualiser les circuits et les cargaisons.

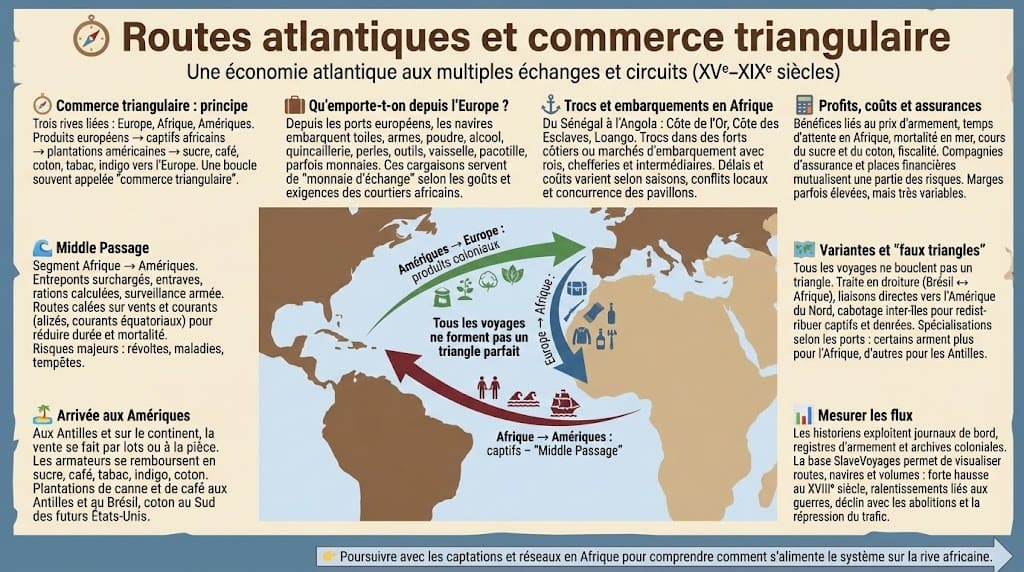

🧭 Routes atlantiques et commerce triangulaire

Le schéma dit du commerce triangulaire articule trois rives : l’Europe, l’Afrique, les Amériques. Des navires quittent des ports d’armement européens avec des produits manufacturés, troquent ces biens contre des captifs sur les côtes africaines, traversent l’Atlantique avec la « cargaison humaine », vendent ces personnes dans les colonies, puis reviennent en Europe chargés de sucre, café, tabac, indigo ou coton. Cette boucle n’est pas toujours un triangle parfait, mais elle explique l’architecture économique de la traite atlantique.

🧳 Qu’emporte-t-on depuis l’Europe ?

Les cales embarquent toiles, armes, poudre, alcool, quincaillerie, perles, outils, vaisselle, pacotille et parfois monnaies. Ces cargaisons sont composées pour servir de « monnaie d’échange » diversifiée, selon les goûts locaux et les exigences des courtiers africains. Les armateurs optimisent la liste pour maximiser le troc et limiter les pertes à l’arrivée sur les comptoirs africains.

⚓ Où s’effectuent trocs et embarquements en Afrique ?

Du Sénégal au golfe de Guinée puis à l’Angola, des « côtes » spécialisées s’organisent : Côte de l’Or, Côte des Esclaves, Loango. Les capitaines négocient avec des intermédiaires, rois ou chefferies, dans des forts côtiers ou des marchés « d’embarquement ». Les rythmes de livraison, la saison des pluies, les conflits locaux et la concurrence des pavillons modulent les délais d’attente, donc les coûts.

🌊 Middle Passage : une traversée à haut risque

La Middle Passage correspond au segment Afrique → Amériques. Les navires rationalisent l’espace : entreponts, entraves, rations, surveillances. Les routes suivent vents et courants (alizés, courants équatoriaux) pour réduire la durée et la mortalité. Les révoltes à bord, les maladies et les tempêtes constituent des risques majeurs, que les capitaines tentent d’anticiper par la discipline et l’armement.

🏝️ Aux Antilles et sur le continent américain

À l’arrivée, l’« achat-vente » se fait par lots ou à la pièce. Les armateurs se remboursent en produits coloniaux destinés au retour vers l’Europe. La logique de plantation explique ces débouchés : sucre et café aux Antilles, coton au Sud des futurs États-Unis, canne et café au Brésil. Pour comprendre le quotidien après la vente, voir la vie des esclaves.

🧮 Profits, coûts et assurances

Le succès dépend de paramètres corrélés : prix d’armement, temps d’attente en Afrique, mortalité pendant la traversée, cours du sucre et du coton, fiscalité et taux d’assurance. Les places financières et compagnies d’assurance mutualisent une partie des risques. Les marges sont élevées lors des « bonnes années », mais la variabilité est forte, ce qui pousse à multiplier les voyages et à perfectionner l’armement.

🗺️ Variantes de routes et « faux triangles »

Tous les voyages ne bouclent pas un triangle. Certains navires font Europe → Afrique → Amériques → Europe. Il existe aussi des routes directes (traite en droiture), notamment entre le Brésil et l’Afrique, sans passer par l’Europe. D’autres rejoignent directement l’Amérique du Nord ou rechargent dans une autre colonie. Des cabotages inter-îles redistribuent les captifs et les denrées. D’un port à l’autre, les spécialités diffèrent : voir les ports négriers français.

📊 Mesurer les flux

Les historiens croisent journaux de bord, registres d’armement et données coloniales pour estimer les flux. Une base de référence permet de visualiser routes, navires et volumes : SlaveVoyages. Ces reconstructions éclairent les rythmes : hausse au XVIIIe siècle, ralentissements liés aux guerres, puis déclin avec les abolitions et la répression du trafic.

Schéma des routes atlantiques et du commerce triangulaire reliant Europe, Afrique et Amériques. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec les captations et réseaux en Afrique pour comprendre comment s’alimente le système sur la rive africaine.

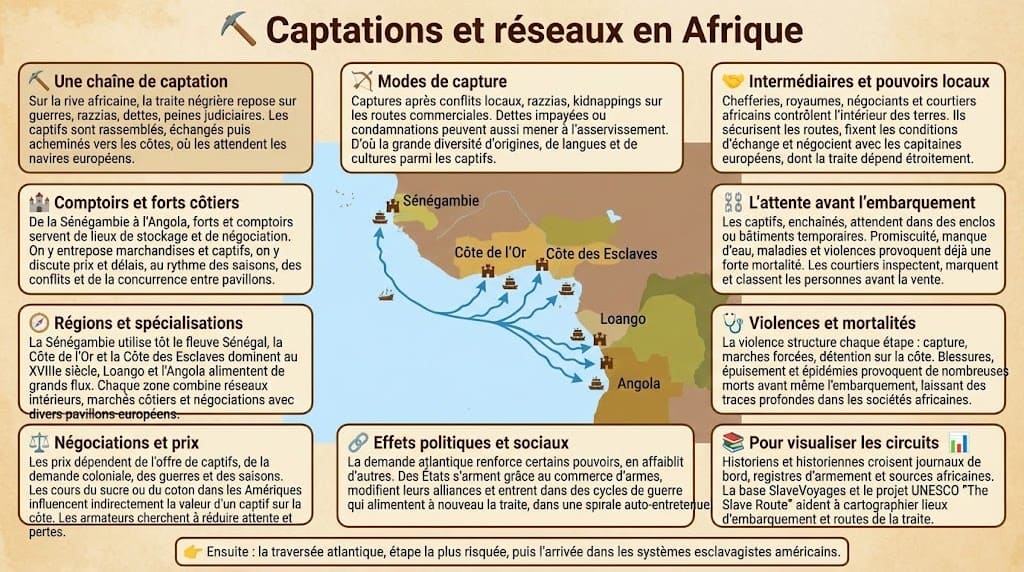

⛏️ Captations et réseaux en Afrique

Sur la rive africaine, la traite négrière s’alimente par un ensemble d’acteurs et de pratiques : guerres, razzias, endettements forcés, peines judiciaires. Les captifs sont rassemblés, échangés puis acheminés vers les côtes où attendent les navires européens. Cette chaîne, fragmentée mais efficace, alimente la mécanique atlantique.

🏹 Modes de capture

Les prises surviennent après des conflits locaux, des expéditions de razzia ou des kidnappings sur des axes commerciaux. Des dettes impayées ou des condamnations peuvent aussi mener à l’asservissement. La diversité des situations explique l’hétérogénéité des origines, des langues et des cultures parmi les captifs qui seront vendus sur les marchés côtiers.

🤝 Intermédiaires et pouvoirs locaux

Chefferies, royaumes, négociants et courtiers africains négocient avec les capitaines européens. Ils contrôlent l’intérieur des terres, sécurisent les routes et fixent des conditions d’échange. Les Européens dépendent de ces partenaires pour obtenir des captifs, des vivres et des informations, avant d’embarquer pour la traversée.

🏰 Comptoirs et forts côtiers

Des forts et comptoirs jalonnent le littoral de la Sénégambie au golfe de Guinée jusqu’à l’Angola. On y entrepose marchandises et captifs, on y négocie prix et délais. Les saisons, les conflits et la concurrence entre pavillons influencent les calendriers, donc les coûts d’armement et les bénéfices du commerce triangulaire.

🧳 Marchandises d’échange

Armes, poudres, textiles, alcool, perles, quincaillerie, outils et monnaies de coquillage servent de moyens d’échange. Les listes d’armement sont composées pour répondre aux préférences locales. Cette « pacotille » n’est pas uniforme : elle varie selon les zones et les négociants, ce qui impose aux capitaines une préparation fine avant l’embarquement.

⛓️ L’attente avant l’embarquement

Les captifs, enchaînés, sont regroupés dans des enclos ou des bâtiments temporaires. Les conditions sont éprouvantes : promiscuité, manque d’eau, maladies et violences. Les courtiers inspectent, marquent et classent les personnes selon l’âge, la force physique ou les compétences supposées, en vue de la vente aux planteurs des plantations.

🧭 Régions et spécialisations

La Sénégambie fournit tôt des captifs via le fleuve Sénégal. La Côte de l’Or et la Côte des Esclaves deviennent des zones majeures au XVIIIe siècle. Plus au sud, Loango et l’Angola orientent des flux importants. Chaque espace combine réseaux intérieurs, marchés côtiers et négociations avec des pavillons européens concurrents.

⚖️ Négociations et prix

Les prix fluctuent selon l’offre de captifs, la demande coloniale, les guerres et la saison. Les cours du sucre, du coton ou du café dans les Amériques influencent indirectement la valeur d’un captif sur la côte. Les armateurs tentent d’accélérer les transactions pour limiter les pertes et la mortalité avant la mise à fond de cale.

🩺 Violences et mortalités

La mortalité est déjà élevée avant l’embarquement, en raison des marches forcées, des blessures et des épidémies. La violence structure chaque étape : capture, transport intérieur, détention sur la côte. Elle laisse des traces profondes dans les sociétés africaines, déstabilisées par les ponctions humaines et l’insécurité chronique.

🔗 Effets politiques et sociaux

La demande atlantique stimule certains pouvoirs locaux et en affaiblit d’autres. Des États s’arment grâce au commerce d’armes, modifient leurs alliances et réorganisent les prélèvements. Ces recompositions nourrissent des cycles de guerre qui, à leur tour, alimentent l’approvisionnement en captifs, dans une spirale auto-entretenue.

📚 Pour visualiser les circuits

Les reconstructions croisent journaux de bord, registres d’armement et sources africaines. La base SlaveVoyages cartographie des lieux d’embarquement et des routes. Des dossiers comme l’UNESCO – The Slave Route Project aident à comprendre les échelles et les temporalités du phénomène.

Captations, réseaux intérieurs et comptoirs côtiers qui alimentent la traite négrière en Afrique. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Ensuite, voyons la traversée atlantique, étape la plus risquée du voyage, puis l’arrivée dans les systèmes esclavagistes américains.

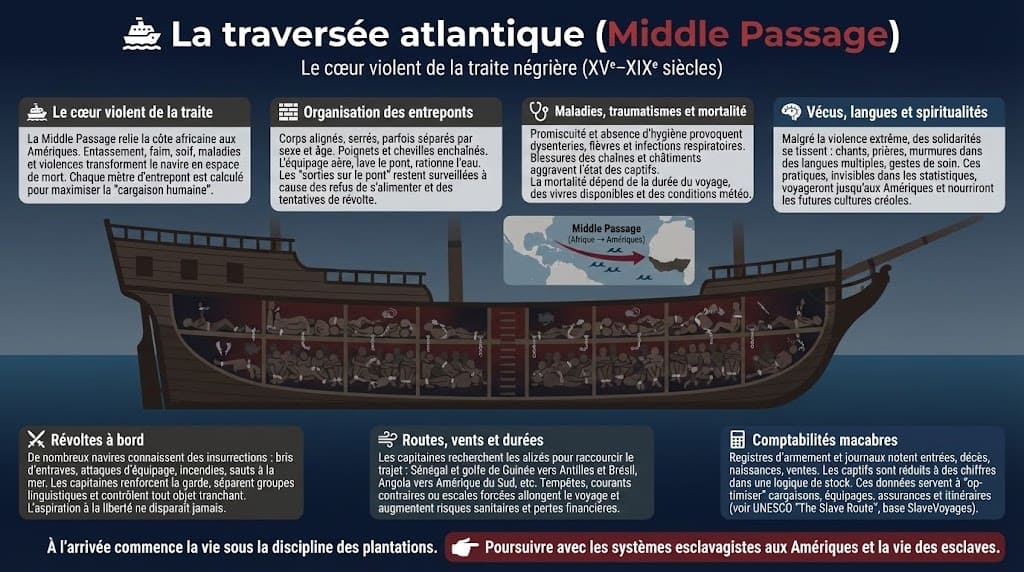

🚢 La traversée atlantique (Middle Passage)

La traversée atlantique, appelée Middle Passage, est le cœur violent de la traite négrière. Entre l’embarquement sur la côte africaine et la vente dans les Amériques, les captifs subissent l’entassement, les entraves, la faim, la soif, les maladies et les violences. Les capitaines calculent chaque mètre d’entrepont pour maximiser la « cargaison humaine », avec des conséquences humaines dramatiques.

🧱 Organisation des entreponts

Les corps sont alignés, serrés, parfois séparés par sexe et âge. On impose des entraves aux poignets et chevilles. Pour lutter contre les épidémies, l’équipage tente d’aérer, de laver le pont, de rationner l’eau et la nourriture. Les « sorties sur le pont » sont surveillées, car les résistances sont constantes (refus de s’alimenter, sabotages, tentatives de révolte).

🩺 Maladies, traumatismes et mortalité

Le manque d’hygiène et la promiscuité favorisent dysenteries, fièvres, affections respiratoires. Des blessures liées aux chaînes, châtiments et chutes aggravent l’état des captifs. La mortalité varie selon la durée du voyage, la gestion des vivres et les conditions météo. Les journaux de bord et données compilées (voir SlaveVoyages) permettent d’estimer ces écarts et d’en mesurer l’ampleur.

⚔️ Révoltes à bord

De nombreux voyages connaissent des insurrections : bris d’entraves, attaques d’équipage, incendies, sauts à la mer. Les capitaines renforcent la garde, séparent des groupes linguistiques, confisquent les objets tranchants. Malgré la répression, l’aspiration à la liberté se manifeste sans cesse, annonçant des luttes plus larges dans les colonies (voir révoltes et marronnage).

🌬️ Routes, vents et durées

Les capitaines cherchent les alizés pour réduire la durée : Sénégal et golfe de Guinée vers Antilles et Brésil, Angola vers Amérique du Sud, etc. Les tempêtes, les courants contraires ou les escales forcées allongent le voyage. Chaque semaine supplémentaire accroît le risque sanitaire et financier (vivres épuisés, prix qui fluctuent à l’arrivée).

🧮 Comptabilités macabres

Registres d’armement et journaux notent entrées, décès, naissances, ventes. Cette logique de stock réduit des personnes à des chiffres. Elle alimente l’« optimisation » d’armateurs qui ajustent cargaisons, équipages, polices d’assurance et itinéraires. Pour cadrer les mots et les chiffres, on renverra à l’initiative UNESCO « The Slave Route ».

🧠 Vécus, langues et spiritualités

Malgré l’extrême violence, des solidarités s’inventent : chants, prières, murmures dans des langues multiples, gestes de soin entre captifs. Ces pratiques, invisibles dans les chiffres, seront réinvesties et reconfigurées dans les Amériques, contribuant aux cultures créoles (voir cultures, religions et créolisation).

Conditions de la Middle Passage, cœur violent de la traite négrière atlantique. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 À l’arrivée, commence la vie sous la discipline plantationnaire. Poursuivons avec les systèmes esclavagistes aux Amériques et la vie des esclaves.

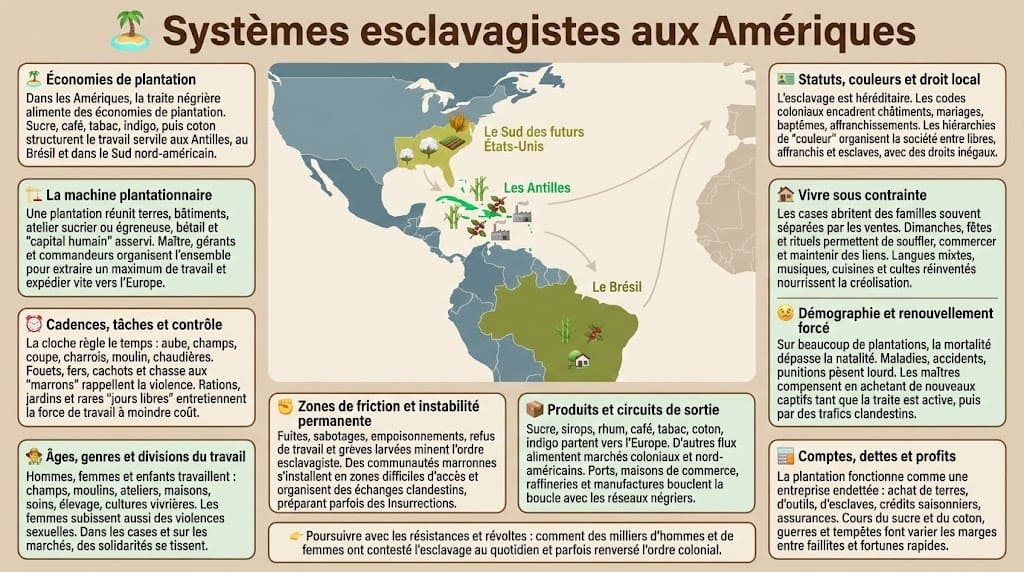

🏝️ Systèmes esclavagistes aux Amériques

Dans les Amériques, la traite négrière alimente des économies de plantation. Sucre, café, tabac, indigo puis coton structurent le travail servile. Les îles antillaises, le Brésil et le Sud nord-américain deviennent des espaces clés. Pour le quotidien, voir la vie des esclaves.

🏗️ La « machine plantationnaire »

Une plantation combine terres, bâtiments, atelier sucrier ou égreneuse, bétail et un « capital humain » asservi. Un maître, des gérants et des commandeurs organisent l’ensemble pour extraire un maximum de travail. Tout est pensé pour produire, transformer et expédier rapidement vers l’Europe via le commerce triangulaire.

⏰ Cadences, tâches et contrôle

Le temps est réglé par la cloche, l’aube et la tombée du jour. Champs, coupe, charrois, moulin, chaudières : la chaîne productive impose des cadences. Les fouets, fers, cachots et « marrons » traqués rappellent la violence systémique. Des rations, jardins et « jours » limités entretiennent la force de travail à moindre coût.

🧑🌾 Âges, genres et divisions du travail

Hommes, femmes et enfants travaillent. Les plus robustes vont aux champs ou aux moulins ; d’autres sont affectés à l’atelier, aux soins, à la maison, à l’élevage ou aux cultures vivrières. Les femmes subissent en plus des violences sexuelles. Malgré tout, des réseaux de solidarité se tissent dans les cases et autour des marchés du dimanche.

🪪 Statuts, couleurs et droit local

La condition d’esclave est héréditaire. Des codes coloniaux encadrent châtiments, mariages, baptêmes, affranchissements et manumissions. Les hiérarchies de « couleur » structurent aussi les sociétés, entre libres, affranchis et esclaves. Pour le cadre juridique, voir codes et statuts juridiques.

🏚️ Vivre sous contrainte

Les cases abritent des familles souvent éclatées par les ventes. Les dimanches, fêtes et rituels permettent de souffler, de commercer et d’entretenir des appartenances. Des langues mixtes émergent, tout comme musiques, cuisines et cultes réinventés. Ces pratiques nourrissent la créolisation.

🤒 Démographie et renouvellement forcé

Dans beaucoup de plantations, la mortalité dépasse la natalité. Les maladies, les accidents et les punitions pèsent lourd. Les maîtres compensent en achetant de nouveaux captifs, tant que les trafics restent actifs. Après les interdictions, des trafics clandestins persistent jusqu’aux répressions effectives et aux abolitions.

🧮 Comptes, dettes et profits

La plantation est une entreprise endettée : achat de terres, d’outils, d’esclaves, crédits saisonniers et assurances. Les cours du sucre et du coton, les guerres et les tempêtes font varier les marges. Les faillites alternent avec des fortunes rapides, adossées aux réseaux portuaires européens et coloniaux.

✊ Zones de friction et instabilité permanente

Fuites, sabotages, empoisonnements, refus de travail et grèves larvées minent l’ordre plantationnaire. Des communautés marronnes s’installent dans les montagnes ou les forêts et organisent des échanges clandestins. Ces résistances locales préfigurent des insurrections plus vastes : voir révoltes et marronnage.

📦 Produits et circuits de sortie

Sucre, sirops, rhum, café, tabac, coton et indigo partent vers l’Europe. D’autres flux alimentent les marchés coloniaux et nord-américains. Les ports, maisons de commerce, raffineries et manufactures bouclent la boucle, comme on l’a vu avec les ports négriers.

Panorama des systèmes esclavagistes de plantation dans les Amériques. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec les résistances et révoltes : comment des milliers d’hommes et de femmes ont contesté l’esclavage au quotidien et parfois renversé l’ordre colonial.

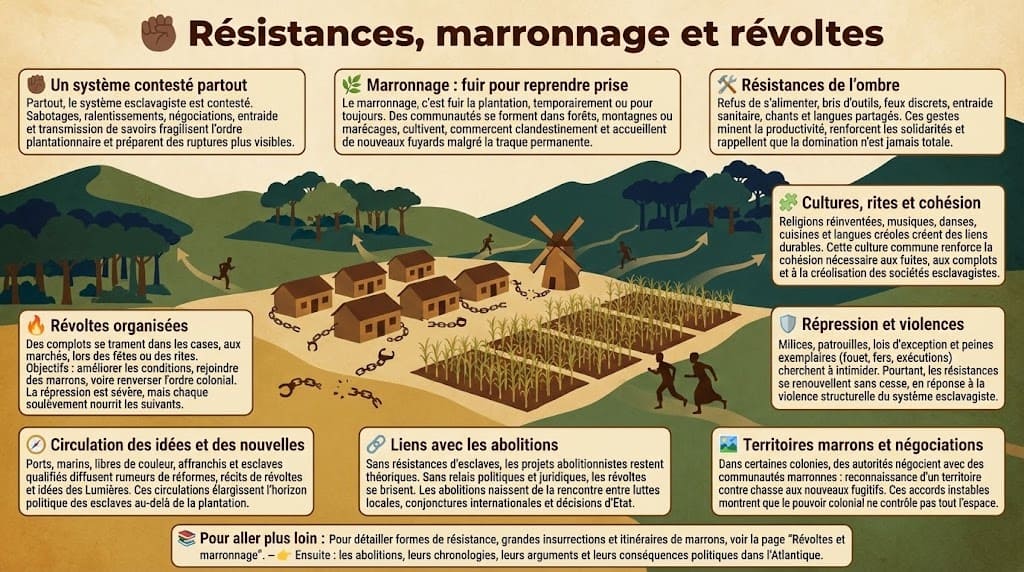

✊ Résistances, marronnage et révoltes

Partout, le système esclavagiste est contesté. Au quotidien, des hommes et des femmes sabotent les outils, ralentissent les cadences, négocient, s’entraident, transmettent des savoirs et protègent leurs proches. Ces gestes, modestes en apparence, fragilisent l’ordre plantationnaire et préparent des ruptures plus visibles.

🌿 Marronnage : fuir pour reprendre prise

Le marronnage consiste à s’échapper des plantations, parfois pour quelques jours, parfois définitivement. Des communautés se forment dans des zones difficiles d’accès (forêts, montagnes, marécages). Elles cultivent, commercent clandestinement et accueillent de nouveaux fuyards. La traque est permanente, mais ces lieux deviennent des poches de liberté qui inspirent d’autres esclaves.

🛠️ Résistances de l’ombre

Refus de s’alimenter, bris d’outils, feux discrets, entraide sanitaire, transmission de chants et de langues : ces actes minent la productivité et cimentent des solidarités. Ils rappellent que la domination n’est jamais totale et qu’une culture commune de résistance émerge malgré la violence.

🔥 Révoltes organisées

À intervalles réguliers, des complots se trament et des insurrections éclatent. Les réseaux se tissent dans les cases, aux marchés, lors des fêtes ou des rites. Les objectifs varient : obtenir de meilleures conditions, rejoindre des communautés marronnes, ou renverser l’ordre colonial. La répression est sévère, mais chaque soulèvement laisse des traces et nourrit les suivants.

🧭 Circulation des idées et des nouvelles

Les ports, les marins, les libres de couleur, les affranchis et les esclaves qualifiés font circuler des informations. Des mots des Lumières, des rumeurs de réformes, des récits de révoltes ailleurs alimentent l’imaginaire politique des esclaves. Ainsi naissent des horizons d’attente qui dépassent la plantation locale.

🏞️ Territoires marrons et négociations

Dans certaines colonies, des autorités coloniales négocient avec des communautés marronnes : cessez-le-feu, échanges, reconnaissance d’un territoire en contrepartie de la chasse aux nouveaux fugitifs. Ces compromis, instables, montrent que la puissance coloniale ne contrôle pas tout l’espace.

🛡️ Répression et violences

Les maîtres et l’État colonial organisent milices, patrouilles et lois d’exception. Les peines exemplaires (fouet, fers, exécutions) visent l’intimidation. Malgré cela, les résistances persistent, se renouvellent et se réinventent, car elles répondent à la violence structurelle du système.

🧩 Cultures, rites et cohésion

Les pratiques religieuses, les musiques, les danses et les cuisines réinventées créent des liens durables. Elles tissent une mémoire commune et renforcent la cohésion nécessaire aux fuites et aux complots. Cette dynamique culturelle prépare la créolisation et soutient la politisation des résistances.

🔗 Liens avec les abolitions

Les mouvements abolitionnistes métropolitains trouvent un écho et une limite dans les colonies. Sans les résistances d’esclaves, les réformes restent théoriques. Inversement, sans relais politiques et juridiques, les révoltes se brisent sur l’appareil colonial. L’issue dépend de la rencontre entre mobilisations locales, conjonctures internationales et décisions d’État : voir les abolitions.

🧭 Pour aller plus loin (interne)

Le détail des formes de résistance, des grandes insurrections et des itinéraires de marrons est développé ici : révoltes et marronnage. Cette page propose repères, définitions et études de cas utiles pour réviser et approfondir.

Résistances quotidiennes, marronnage et grandes révoltes d’esclaves dans les mondes esclavagistes atlantiques. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Ensuite, abordons les abolitions : chronologies, arguments et conséquences politiques dans l’Atlantique.

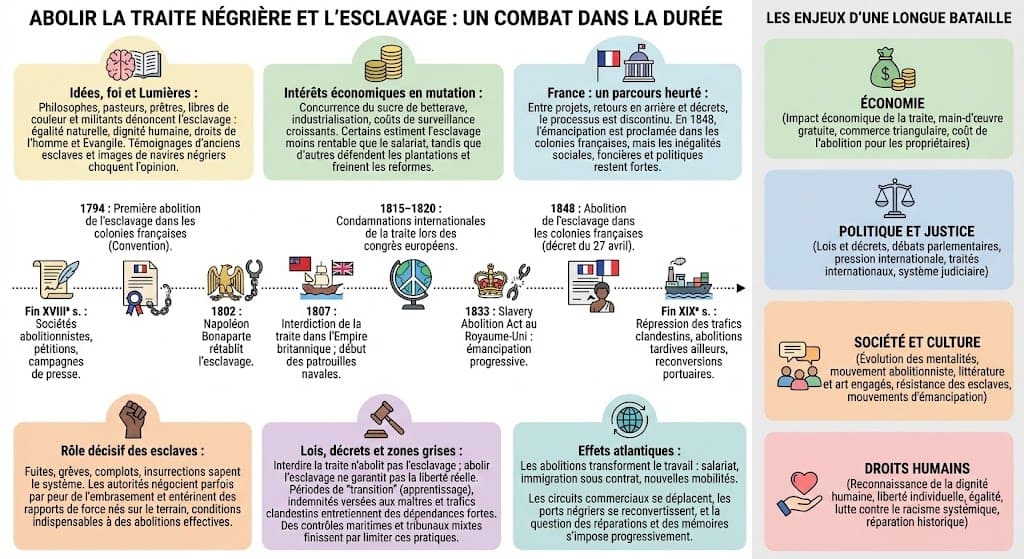

🗓️ Abolitions : dates et enjeux

Entre la fin du XVIIIe et le XIXe siècle, la traite négrière et l’esclavage reculent par étapes. Les arguments moraux, religieux, économiques et politiques se croisent. Les résistances d’esclaves, les crises coloniales et les décisions d’État transforment l’Atlantique.

📅 Grandes étapes (repères)

- Fin XVIIIe s. : essor des sociétés abolitionnistes, pétitions, campagnes de presse.

- 1794 : Première abolition (Convention)

- 1802 : Rétablissement de l’esclavage (Napoléon Bonaparte).

- 1807 : interdiction de la traite dans l’Empire britannique ; surveillances navales.

- 1815–1820 : condamnations internationales de la traite (congrès, déclarations).

- 1833 : Slavery Abolition Act au Royaume-Uni (émancipation progressive).

- 1848 : abolition de l’esclavage dans les colonies françaises (décret du 27 avril).

- Fin XIXe s. : répressions des trafics clandestins, abolitions tardives ailleurs.

🧠 Idées, foi et Lumières

Philosophes (comme Montesquieu), pasteurs, prêtres, libres de couleur et militants dénoncent l’injustice : égalité naturelle, dignité humaine, incompatibilité avec l’Évangile et les Droits de l’homme. Les témoignages d’anciens esclaves, les images de navires négriers et les procès choquent l’opinion.

💶 Intérêts économiques en mutation

Les économies changent : concurrence du sucre de betterave en Europe, diversification industrielle, coûts de surveillance croissants. Des élites estiment l’esclavage moins rentable que le salariat. D’autres, au contraire, défendent les plantations et retardent les réformes.

✊ Rôle décisif des esclaves

Sans résistances, pas d’abolitions effectives. Fuites, grèves, complots et insurrections sapent le système. Les autorités négocient parfois par peur de l’embrasement, puis légalisent des mesures qui entérinent des rapports de forces nés sur le terrain (voir révoltes et marronnage).

⚖️ Lois, décrets et zones grises

Interdire la traite n’abolit pas l’esclavage ; abolir l’esclavage ne suffit pas à libérer de fait. Des périodes de « transition » (apprentissage, indemnités aux maîtres) entretiennent des dépendances. Des trafics clandestins persistent jusqu’aux contrôles effectifs par les marines et tribunaux mixtes.

🏛️ France : un parcours heurté

Entre projets, retours en arrière et décrets, le processus est discontinu. La décision de 1848 consacre l’émancipation dans l’Empire français et redéfinit le cadre juridique, mais les inégalités sociales, foncières et politiques restent fortes (voir abolition en France).

🌍 Effets atlantiques

Les abolitions reconfigurent le travail : salariat, immigration sous contrat, mobilités régionales. Les circuits commerciaux se déplacent, les ports négriers se reconvertissent, et la question des réparations ou des mémoires s’impose progressivement (voir héritages et mémoires).

Repères essentiels sur les abolitions de la traite et de l’esclavage dans l’espace atlantique. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Passons maintenant aux héritages et mémoires : comment les sociétés se souviennent, débattent et enseignent la traite et l’esclavage.

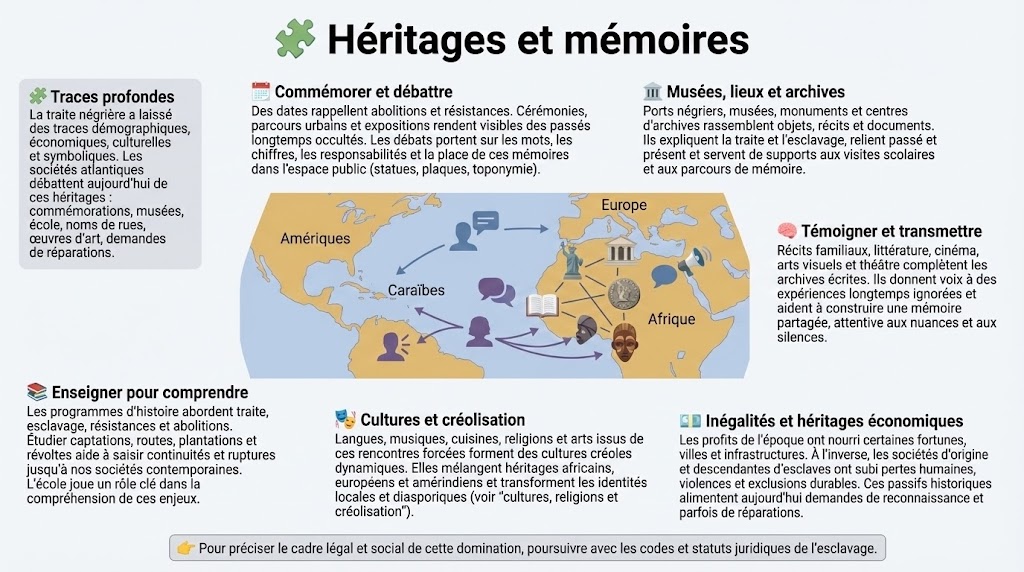

🧩 Héritages et mémoires

La traite négrière a laissé des traces profondes : démographiques, économiques, culturelles et symboliques. Les sociétés atlantiques débattent de ces héritages : commémorations, musées, programmes scolaires, noms de rues, œuvres d’art, demandes de réparations. La mémoire est plurielle et évolutive, souvent traversée de tensions.

🗓️ Commémorer et débattre

Des dates rappellent l’abolition et les résistances. Cérémonies, parcours urbains et expositions rendent visibles les passés occultés. Les débats portent sur les mots, les chiffres, les responsabilités, et sur la place à donner à ces mémoires dans l’espace public (statues, plaques, toponymie).

🏛️ Musées, lieux et archives

Dans l’Atlantique, des lieux de mémoire rassemblent objets, récits et archives. Les anciens ports négriers jouent un rôle majeur pour documenter et expliquer. Les parcours scolaires s’appuient sur sources, cartes et témoignages pour relier histoire et présent.

📚 Enseigner pour comprendre

Les programmes d’histoire abordent désormais la traite, l’esclavage, les résistances et les abolitions. Étudier les mécanismes (captations, routes, plantations) aide à saisir les continuités et ruptures jusqu’à nos sociétés contemporaines.

🎭 Cultures et créolisation

Langues, musiques, cuisines, religions et arts issus des rencontres forcées forment des cultures créoles dynamiques. Elles mêlent héritages africains, européens et amérindiens, et transforment les identités locales et diasporiques : voir cultures, religions et créolisation.

💶 Inégalités et héritages économiques

Les profits de l’époque ont nourri certaines fortunes et infrastructures. À l’inverse, les sociétés d’origine et descendantes d’esclaves ont subi pertes humaines, violences et exclusions durables. Aujourd’hui, ces passifs historiques alimentent des demandes de reconnaissance et, parfois, de réparations.

🧠 Témoigner et transmettre

Récits familiaux, littérature, cinéma et arts visuels complètent les archives écrites. Ils donnent voix à des expériences longtemps ignorées et aident à construire une mémoire partagée, attentive aux nuances et aux silences.

Héritages et mémoires de la traite négrière et de l’esclavage dans le monde atlantique. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Pour préciser le cadre légal et social qui a encadré cette domination, poursuivons avec les codes et statuts juridiques.

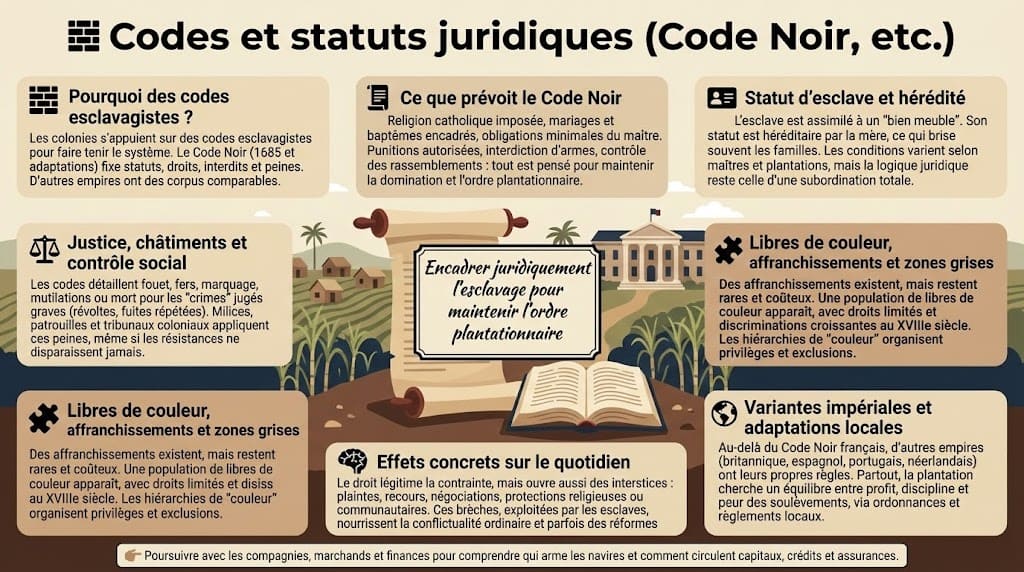

🧱 Codes et statuts juridiques (Code Noir, etc.)

Pour faire tenir le système, les colonies s’appuient sur des codes esclavagistes. Le plus célèbre est le Code Noir (1685, puis adaptations), qui fixe statuts, droits, interdits et peines. D’autres empires disposent de corpus comparables. Ces textes visent à encadrer la propriété d’êtres humains et l’ordre plantationnaire.

📜 Ce que prévoit le Code Noir

Religion imposée, encadrement des mariages et baptêmes, obligations du maître (subsistance minimale), punitions autorisées, interdiction d’armes, contrôle des rassemblements : l’essentiel structure la domination. Les autorités coloniales veillent à l’application, avec marges d’interprétation locales.

🪪 Statut d’esclave et hérédité

L’esclave est assimilé à un bien meuble et son statut est héréditaire par la mère. La vente peut briser les familles. Les conditions de vie dépendent de la plantation, du maître et de la conjoncture, mais la logique juridique reste la même : subordination totale.

⚖️ Justice, châtiments et contrôle social

Les codes détaillent fouet, fers, marquage, mutilations ou mort pour les « crimes » jugés graves (révoltes, fuites répétées). Les patrouilles, milices et tribunaux coloniaux assurent la répression. Pourtant, les résistances persistent.

🧩 Libres de couleur, affranchissements et zones grises

Des affranchissements existent (rares, coûteux). Une population de libres de couleur apparaît, avec des droits restreints et des discriminations croissantes au XVIIIe siècle. Les hiérarchies de « couleur » organisent privilèges et exclusions, entre libres, affranchis et esclaves.

🌍 Variantes impériales et adaptations locales

Au-delà du modèle français, l’Atlantique connaît d’autres régimes juridiques (britanniques, espagnols, portugais, néerlandais). Partout, la plantation cherche un équilibre entre profit, discipline et peur des soulèvements. Les gouverneurs publient ordonnances et règlements pour « ajuster » le cadre aux réalités.

🧠 Effets concrets sur le quotidien

Le droit légitime la contrainte, mais il ouvre aussi des interstices : recours, plaintes, négociations, réseaux de soutien religieux ou communautaire. Ces brèches, exploitées par les esclaves, nourrissent la conflictualité ordinaire et, parfois, des réformes menant aux abolitions.

Code Noir et principaux cadres juridiques qui encadrent l’esclavage dans les empires coloniaux. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec les compagnies, marchands et finances pour comprendre qui arme les navires et comment circulent capitaux, crédits et assurances.

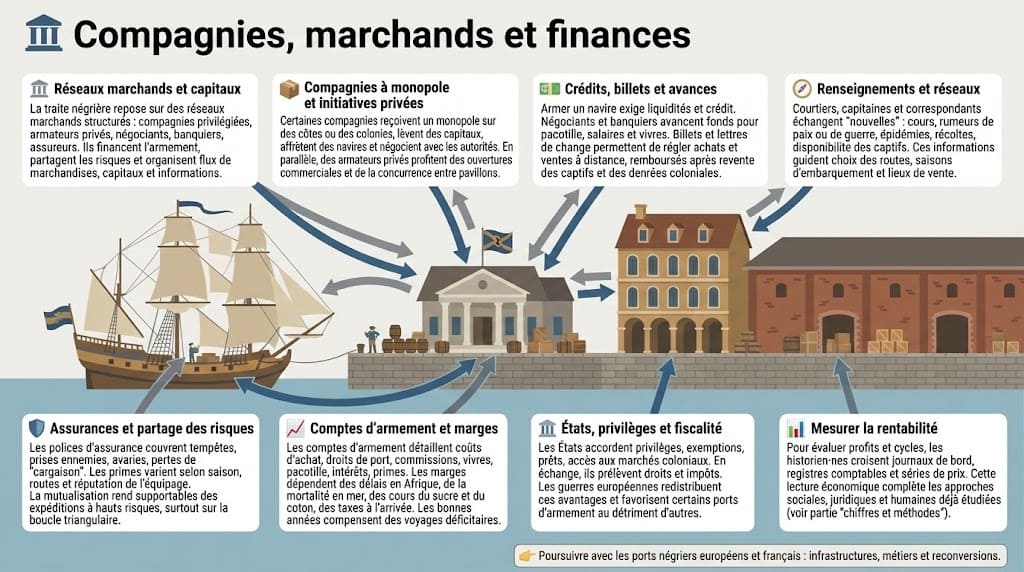

🏛️ Compagnies, marchands et finances

La traite négrière repose sur des réseaux marchands bien structurés : compagnies privilégiées, armateurs privés, négociants, banquiers et assureurs. Ensemble, ils financent l’armement, mutualisent les risques et organisent la circulation des marchandises, des capitaux et des informations.

📦 Compagnies à monopole et initiatives privées

Selon les périodes, des compagnies obtiennent un monopole sur certaines côtes et colonies. Elles lèvent des capitaux, affrètent des navires et négocient avec les autorités. Parallèlement, des armateurs privés profitent d’ouvertures commerciales et de la concurrence entre pavillons pour multiplier les expéditions.

💶 Crédits, billets et avances

L’armement d’un navire exige liquidités et crédit. Négociants et banquiers avancent fonds pour la pacotille, les salaires et les vivres. Des billes d’échange règlent achats et ventes à distance. Le remboursement intervient après la revente des captifs et des denrées coloniales dans les ports négriers.

🛡️ Assurances et partage des risques

Les polices d’assurance couvrent tempêtes, prises ennemies, avaries et pertes de « cargaison ». Les primes varient selon la saison, l’état des routes maritimes et la réputation de l’équipage. Cette mutualisation rend supportables des entreprises à hauts risques, surtout sur la boucle triangulaire.

📈 Comptes d’armement et marges

Les comptes d’armement détaillent coûts d’achat, droits de port, commissions, vivres, pacotille, intérêts et primes. Les marges dépendent des délais d’attente en Afrique, de la mortalité en mer, des cours du sucre et du coton et des taxes à l’arrivée. Les « bonnes années » compensent souvent des voyages déficitaires.

🏛️ États, privilèges et fiscalité

Les pouvoirs publics octroient exemptions, prêts, privilèges d’accès aux marchés coloniaux ou droits exclusifs. En échange, ils prélèvent droits et impôts. Les guerres européennes redessinent fréquemment ces équilibres et favorisent certains ports d’armement.

🧭 Renseignements et réseaux

Courtiers, capitaines et correspondants échangent « nouvelles » : cours, rumeurs de paix ou de guerre, épidémies, récoltes, disponibilité des captifs. Ces informations guident le choix des routes, des saisons d’embarquement et des places de vente.

📊 Mesurer la rentabilité

Pour évaluer profits et cycles, on croise journaux de bord, registres comptables et séries de prix : voir la partie chiffres et méthodes. Cette lecture économique complète les dimensions sociales, juridiques et humaines déjà étudiées.

Réseaux de compagnies, marchands et circuits financiers au cœur de la traite négrière. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec les ports négriers européens et français : infrastructures, métiers et reconversions.

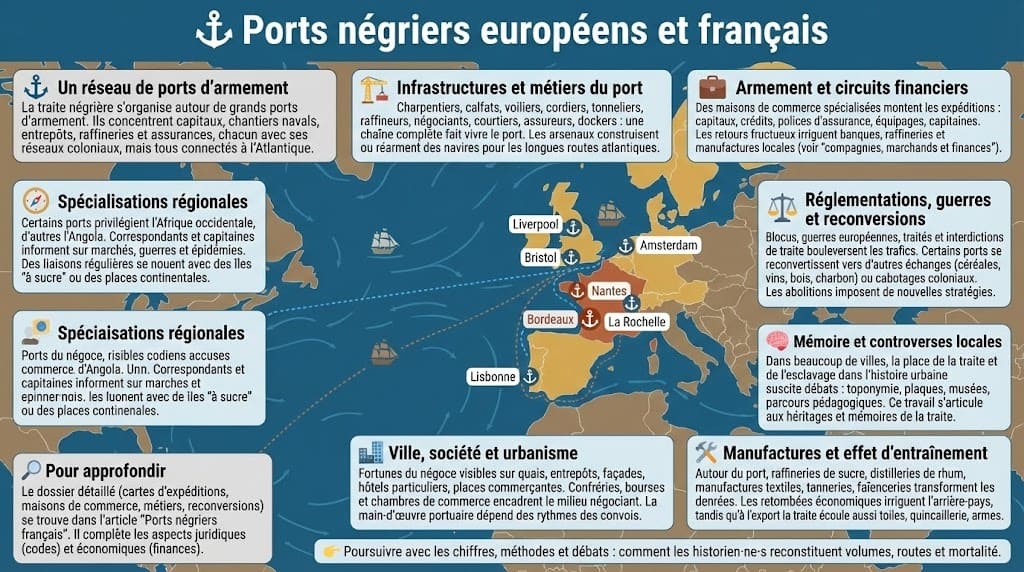

⚓ Ports négriers européens et français

La traite négrière s’organise autour de grands ports d’armement. Ils concentrent capitaux, chantiers navals, entrepôts, raffineries et assurances. En Europe, Liverpool, Bristol, Lisbonne, Amsterdam et, côté français, Bordeaux, Nantes et La Rochelle dominent. Chaque port articule ses propres réseaux coloniaux et fournisseurs, tout en restant connecté à l’Atlantique dans son ensemble.

🏗️ Infrastructures et métiers du port

Le succès repose sur une chaîne d’acteurs : charpentiers, calfats, voiliers, cordiers, tonneliers, raffineurs, négociants, courtiers, assureurs et dockers. Les arsenaux construisent ou réarment des navires adaptés aux longues routes. Les entrepôts stockent la pacotille destinée aux comptoirs africains et reçoivent au retour sucre, café, tabac, coton ou indigo issus des plantations.

💼 Armement et circuits financiers

Des maisons de commerce spécialisées montent les expéditions. Elles lèvent capitaux, négocient crédits et polices d’assurance, recrutent équipages et capitaines. Les comptes d’armement détaillent achats, soldes, vivres, primes et droits de port (voir compagnies, marchands et finances). Les retours fructueux irriguent banques, raffineries et manufactures locales.

🧭 Spécialisations régionales

Certains ports privilégient l’Afrique occidentale, d’autres l’Angola. Les correspondants à l’étranger informent sur marchés, guerres et épidémies. Côté colonies, des liaisons régulières s’établissent avec des îles « à sucre » ou des places continentales. Les routes atlantiques s’ajustent aux vents et aux conjonctures.

🏙️ Ville, société et urbanisme

Les fortunes du négoce se lisent dans l’urbanisme : quais, entrepôts, façades, hôtels particuliers, places commerçantes. Des confréries, bourses et chambres de commerce encadrent le milieu négociant. La main-d’œuvre portuaire, nombreuse et précaire, dépend des rythmes d’arrivée et de départ des convois.

🛠️ Manufactures et « effet d’entraînement »

Autour du port, des ateliers transforment les denrées : raffineries de sucre, distilleries de rhum, manufactures textiles, tanneries, faïenceries. Les retombées économiques irriguent l’arrière-pays par routes et canaux. À l’export, la boucle triangulaire écoule aussi des produits européens (toiles, quincaillerie, armes).

⚖️ Réglementations, guerres et reconversions

Blocus, guerres européennes, traités et interdictions de traite modifient brutalement les trafics. Certains ports se reconvertissent vers d’autres échanges (céréales, vins, bois, charbon) ou vers les cabotages coloniaux. Les abolitions imposent de nouvelles stratégies commerciales et financières (voir abolitions).

🧠 Mémoire et controverses locales

Dans de nombreuses villes, la place de la traite et de l’esclavage dans l’histoire urbaine suscite débats : toponymie, plaques, musées, parcours pédagogiques. Ce travail s’articule aux héritages et mémoires étudiés plus haut, et nourrit l’enseignement et la recherche.

🔎 Pour approfondir (interne)

Le dossier détaillé (cartes des expéditions, maisons de commerce, métiers, reconversions) est développé dans l’article satellite : ports négriers français. Il complète les aspects juridiques (codes) et économiques (finances).

Ports négriers européens et français, du cœur de la traite aux reconversions du XIXe siècle. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec les chiffres, méthodes et débats : comment les historien·ne·s reconstituent volumes, routes et mortalité.

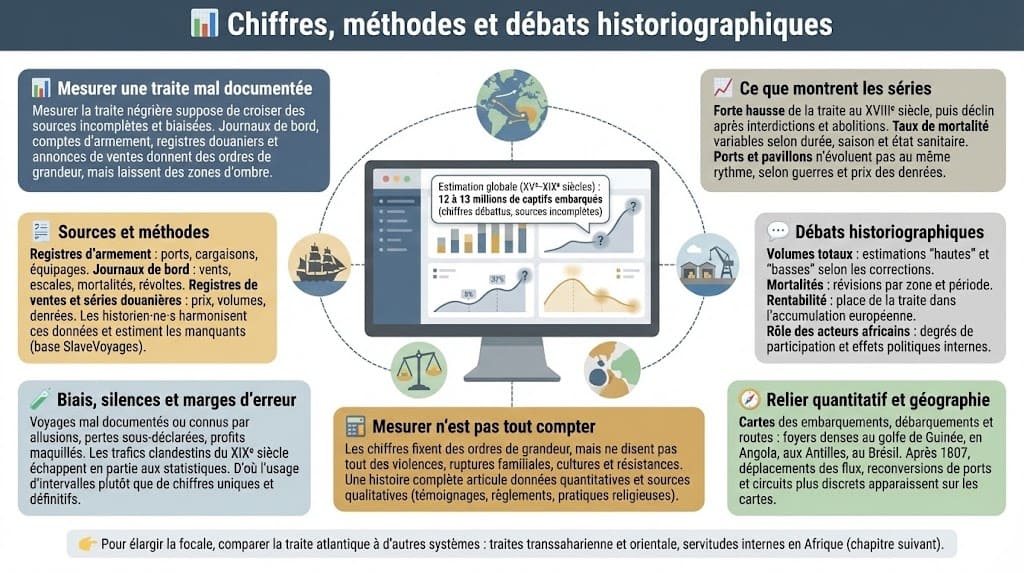

📊 Chiffres, méthodes et débats historiographiques

Mesurer la traite négrière suppose de croiser des sources incomplètes et biaisées. Journaux de bord, comptes d’armement, registres douaniers, listes d’équipage et annonces de ventes donnent des ordres de grandeur ; ils éclairent les routes, la traversée et les marchés, mais laissent des zones d’ombre (trafics clandestins, pertes non déclarées).

🧾 Sources et méthodes

- Registres d’armement : ports d’armement, cargaisons, équipages, dates de départ et d’arrivée.

- Journaux de bord : vents, escales, mortalités, incidents, tentatives de révolte.

- Registres de ventes : prix « à la pièce » ou par lot, lieux de vente, commissions.

- Séries douanières : droits, volumes, provenance des denrées de retour (sucre, café, coton).

Les historien·ne·s harmonisent ces données, corrigent les doublons et estiment les manquants. Des bases comme SlaveVoyages permettent de visualiser flux et tendances sur le temps long.

📈 Ce que montrent les séries

Les estimations convergent sur une hausse forte au XVIIIe siècle, puis un déclin après les interdictions et les abolitions. Les taux de mortalité varient selon la durée de la traversée, l’état sanitaire et la saison. Les ports et pavillons n’évoluent pas au même rythme ; les conjonctures de guerre et de prix bousculent les courbes.

🧪 Biais, silences et marges d’erreur

Beaucoup de voyages sont mal documentés ; certains ne sont connus que par une mention indirecte. Les armateurs sous-déclarent parfois pertes et profits. Les « trafics clandestins » des XIXe siècles échappent en partie aux statistiques. D’où l’importance d’indiquer des intervalles plutôt que des chiffres uniques et définitifs.

🧮 Mesurer n’est pas tout compter

Les chiffres fixent des ordres de grandeur, mais ils ne disent pas tout de l’expérience humaine : violences, ruptures familiales, cultures et résistances. Une histoire complète articule quantitatif et qualitatif : témoignages, règlements, pratiques religieuses et trajectoires locales.

🧭 Relier quantitatif et géographie

Cartographier embarquements, débarquements et routes montre des foyers denses (golfe de Guinée, Angola, Antilles, Brésil). Ces cartes éclairent aussi les recompositions après 1807 : déplacements des flux, ports qui se reconvertissent, circuits plus discrets.

💬 Débats historiographiques

- Volumes totaux : écart entre estimations « hautes » et « basses » selon les corrections appliquées.

- Mortalité : révisions selon nouvelles séries, méthodes et zones géographiques.

- Rentabilité : rôle de la traite dans l’accumulation européenne vs. autres moteurs (agriculture, industrie).

- Rôle des acteurs africains : nuances sur les médiations locales et les effets politiques internes.

Chiffres, méthodes et débats historiographiques autour de la traite négrière atlantique. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Pour élargir la focale, rapprochons la traite négrière atlantique d’autres systèmes : traites transsaharienne, orientale et formes de servitude internes en Afrique (partie suivante).

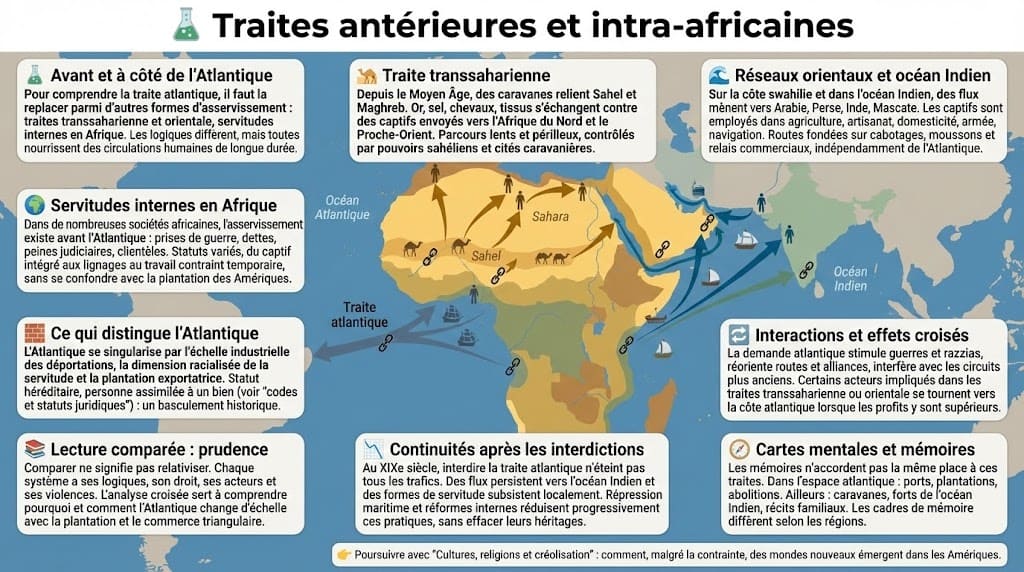

🧪 Traites antérieures et intra-africaines

Pour comprendre la traite négrière atlantique, il faut la replacer parmi d’autres formes d’asservissement existantes avant elle et à côté d’elle : traites transsaharienne et orientale, servitudes internes en Afrique. Les logiques diffèrent, mais toutes nourrissent des circulations humaines de longue durée.

🏜️ Traite transsaharienne

Depuis l’Antiquité tardive et le Moyen Âge, des caravanes relient le Sahel et le Maghreb. Or, sel, chevaux et tissus s’échangent contre des captifs acheminés vers l’Afrique du Nord et le Proche-Orient. Les parcours sont lents et périlleux ; les pouvoirs sahéliens et cités caravanières contrôlent postes et taxes.

🌊 Réseaux orientaux et océans Indien

Sur la côte swahilie et dans l’océan Indien, des flux mènent vers Arabie, Perse, Inde ou Mascate. Des captifs sont employés dans l’agriculture, l’artisanat, la domesticité, l’armée ou la navigation. Les routes combinent cabotages, moussons et relais commerciaux, indépendamment de l’Atlantique.

🌍 Servitudes internes en Afrique

Dans de nombreuses sociétés africaines, l’asservissement existe avant l’Atlantique : prises de guerre, dettes, peines judiciaires, clientèles. Les statuts varient : du captif intégré aux lignages au travail contraint temporaire. Ces pratiques, locales et diverses, ne se confondent pas avec l’esclavage plantationnaire des Amériques.

🧱 Ce qui distingue l’Atlantique

L’Atlantique se singularise par l’échelle industrielle des déportations, la dimension racialisée de la servitude, et la plantation comme système productif exportateur. Le statut y devient héréditaire, la personne assimilée à un bien : voir les codes et statuts juridiques. Cette combinaison produit un basculement historique.

🔁 Interactions et effets croisés

La demande atlantique stimule guerres et razzias dans certaines régions, réoriente routes et alliances, et interfère avec les circuits plus anciens. Des acteurs impliqués dans les traites transsaharienne ou orientale se tournent partiellement vers la côte atlantique lorsque les profits y sont supérieurs.

📉 Continuités après les interdictions

Au XIXe siècle, l’interdiction de la traite atlantique n’éteint pas tous les trafics. Des flux persistent vers l’océan Indien et des formes de servitude subsistent localement. La répression maritime et les réformes internes réduisent progressivement ces pratiques, sans effacer leurs héritages.

🧭 Cartes mentales et mémoires

Les mémoires contemporaines n’accordent pas la même place à ces traites. Dans l’espace atlantique, les héritages et mémoires se structurent autour des ports, des plantations et des abolitions. Ailleurs, ce sont caravanes, forts de l’océan Indien ou récits familiaux qui dominent.

📚 Lecture comparée : prudence

Comparer ne signifie pas relativiser. Chaque système possède sa logique, son droit, ses acteurs et ses violences spécifiques. L’analyse croisée permet surtout de comprendre pourquoi et comment l’Atlantique change d’échelle et de nature, avec la plantation et le commerce triangulaire.

Traites antérieures et intra-africaines mises en perspective avec la traite atlantique. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec cultures, religions et créolisation : comment, malgré la contrainte, des mondes nouveaux émergent dans les Amériques.

🎭 Cultures, religions et créolisation

Malgré la violence de la traite négrière et de l’esclavage, des mondes nouveaux émergent. Langues, musiques, cuisines et croyances se transforment au contact forcé d’héritages africains, européens et amérindiens. Cette dynamique, appelée créolisation, façonne durablement les sociétés atlantiques.

🗣️ Langues et créoles

Des langues créoles naissent dans les plantations et les ports : elles combinent vocabulaire européen et structures inspirées de langues africaines. Elles servent au travail, à la famille, au marché et aux rituels, et deviennent des marqueurs d’identité. Elles coexistent avec les langues des maîtres et les idiomes africains conservés.

⛪ Religions et syncrétismes

Les baptêmes et la catéchèse imposés cohabitent avec des mémoires religieuses africaines. Des cultes et des saints s’articulent à des divinités et esprits, des rythmes et des danses. Ces pratiques offrent du sens, de la protection et une cohésion essentielle face à la contrainte.

🥁 Musiques, danses et rythmes

Tambours, chants responsoriaux, call and response, danses de cercle : la musique accompagne le travail, les fêtes et les rites. Elle nourrit plus tard des genres majeurs du monde atlantique. Les maîtres tentent parfois de restreindre tambours et rassemblements, preuve de leur puissance sociale.

🍲 Cuisines et savoirs du quotidien

Techniques, plantes et épices circulent : riz, manioc, piments, bananes, pois, herbes. Les potagers d’esclaves, les marchés dominicaux et les échanges avec les libres de couleur diffusent recettes et savoir-faire. La cuisine devient un lieu de mémoire et d’invention.

🏘️ Sociabilités et espaces

Cases, cours, marchés, chapelles et clairières structurent la vie sociale. On s’y marie, on y baptise, on négocie, on chante et on danse. Malgré la surveillance, ces espaces permettent entraide et transmission ; voir aussi la vie des esclaves.

⚓ Circulations atlantiques

Les ports, carrefours d’informations et de personnes, amplifient ces échanges culturels. Marins, affranchis et libres de couleur transportent mots, mélodies, vêtements et croyances entre îles et continents ; voir ports négriers.

🎭 Créolités et hiérarchies

Les identités créoles se construisent sous des hiérarchies « de couleur » et des discriminations juridiques. Elles n’en demeurent pas moins des ressources de dignité et d’expression, en tension avec l’ordre esclavagiste et ses codes.

✊ Culture et résistance

Chants voilés, messages codés, veillées, contes et costumes soutiennent les solidarités et la résistance. Ils préparent parfois fuites, négociations ou révoltes ; voir révoltes et marronnage, et nourrissent les mémoires après les abolitions.

Cultures, religions et créolisation issues des mondes esclavagistes atlantiques. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Place maintenant aux études de cas pour incarner ces dynamiques dans trois espaces majeurs de l’Atlantique.

🗺️ Études de cas : Saint-Domingue, Brésil, États-Unis

🏝️ Saint-Domingue (future Haïti)

Colonie sucrière la plus riche des Antilles à la fin du XVIIIe siècle, Saint-Domingue combine grandes plantations, hiérarchies « de couleur » et discipline extrême. Les tensions sociales et les résistances débouchent sur une insurrection majeure. La guerre révolutionnaire, l’abolition puis l’indépendance transforment l’Atlantique, bousculant marchés, ports négriers et équilibres coloniaux.

🇧🇷 Brésil (Nordeste et Sudeste)

Destinations majeures de la traite négrière, Bahia, Pernambuco et Rio reçoivent des captifs venus d’Afrique centrale et occidentale. Plantations de canne, café et élevage structurent l’économie servile. Après les interdictions formelles de traite, des trafics clandestins persistent un temps. Les cultures afro-brésiliennes illustrent puissamment la créolisation.

🇺🇸 États-Unis (Sud des futurs USA)

Le système repose d’abord sur le tabac, puis sur le cotton boom. Le commerce atlantique cède progressivement la place à un marché intérieur d’esclaves. Cadences, surveillance et profits augmentent avec l’égreneuse de Whitney. Les débats politiques et moraux polarisent la société jusqu’au conflit et à l’abolition, tandis que la vie des esclaves reste marquée par la violence et les séparations familiales.

🔎 Points communs et différences

- Commun : plantation, coercition, droit discriminatoire (voir codes), résistances multiformes.

- Différences : cultures et langues, poids des libres de couleur, part des trafics clandestins, trajectoires des abolitions et reconversions économiques.

Trois études de cas esclavagistes : Saint-Domingue, Brésil et Sud des futurs États-Unis. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Dernier volet de synthèse : la frise chronologique essentielle pour fixer les dates et enchaînements.

🧭 Frise chronologique essentielle

- 1450–1480 — Exploration portugaise des côtes africaines, premiers comptoirs et trocs côtiers.

- Fin XVe–XVIe s. — Mise en place du système atlantique : îles « à sucre », débuts des plantations américaines.

- XVIIe s. — Essor du commerce triangulaire et structuration des grands ports négriers.

- 1685 — Diffusion de cadres juridiques coloniaux (ex. Code Noir) : statut servile, châtiments, contrôle social.

- XVIIIe s. — Apogée de la traite : intensification des flux, profits portuaires, résistances accrues.

- Fin XVIIIe s. — Sociétés abolitionnistes, campagnes d’opinion, premières réformes.

- 1790s — Grandes révoltes d’esclaves dans les Antilles ; basculements politiques et militaires.

- 1807 — Interdiction de la traite dans l’Empire britannique ; débuts des patrouilles navales.

- 1815–1820 — Condamnations internationales de la traite lors des congrès européens.

- 1833 — Slavery Abolition Act au Royaume-Uni (émancipation progressive).

- 1848 — Abolition de l’esclavage dans les colonies françaises ; recompositions sociales et économiques.

- Milieu–fin XIXe s. — Répressions des trafics clandestins, abolitions tardives ailleurs, reconversions portuaires.

Frise chronologique essentielle de la traite négrière atlantique et des abolitions de l’esclavage. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Application aux Lumières : Montesquieu écrit en 1748. À cette époque, il est un précurseur intellectuel isolé. Il faudra attendre la fin du siècle (années 1780) pour que les arguments moraux et religieux créent un véritable mouvement politique de masse (comme la Société des Amis des Noirs).

👉 Cap sur le résumé visuel « À retenir » pour fixer l’essentiel, puis la FAQ et le quiz pour t’entraîner.

🧠 À retenir

- La traite négrière structure l’Atlantique du XVIe au XIXe siècle : captation en Afrique, traversée et vente aux plantations.

- Le commerce triangulaire relie Europe, Afrique et Amériques : pacotille → captifs → denrées coloniales (sucre, café, coton…).

- Sur la rive africaine, la capture résulte de guerres, razzias, dettes et circuits côtiers contrôlés par des pouvoirs locaux.

- La Middle Passage est marquée par l’entassement, la faim, les maladies et des révoltes à bord.

- Aux Amériques, l’économie de plantation impose cadences, châtiments et hiérarchies juridiques (voir codes).

- Les résistances (marronnage, sabotages, insurrections) fragilisent en permanence l’ordre esclavagiste.

- Les abolitions résultent d’un faisceau : luttes d’esclaves, campagnes abolitionnistes, mutations économiques, décisions d’État.

- Les ports négriers, compagnies et assurances organisent financements, armements et profits.

- Les estimations chiffrées reposent sur des sources incomplètes ; il faut raisonner en ordres de grandeur.

- La créolisation façonne langues, musiques, cuisines et religions dans l’espace atlantique.

- Les mémoires (musées, commémorations, débats) restent vives ; elles interrogent responsabilités et héritages actuels.

- Repères clés : 1685 (Code Noir), 1807 (interdiction britannique de la traite), 1833 (UK : abolition), 1848 (abolition dans les colonies françaises).

❓ FAQ : Questions fréquentes sur la traite négrière

La traite négrière et l’esclavage, c’est la même chose ?

La traite désigne la capture, la vente et le transport forcé de personnes depuis l’Afrique vers les Amériques. L’esclavage est le système de domination qui s’installe aux plantations après la vente. On peut donc avoir des interdictions de traite avant l’abolition complète de l’esclavage (voir abolitions).

Combien de personnes ont été déportées ?

Les estimations parlent de plusieurs millions de personnes déportées sur quatre siècles. Les chiffres varient selon les sources et méthodes (voyages clandestins, pertes non déclarées). Pour comprendre comment on calcule, voir la section chiffres et méthodes.

Quelle était la durée de la « Middle Passage » ?

La traversée durait plusieurs semaines à quelques mois selon vents, escales, saison, état du navire et itinéraires. Plus elle s’allongeait, plus la mortalité augmentait.

Quel rôle ont joué des acteurs africains ?

Des pouvoirs locaux et des intermédiaires africains ont participé aux captures et aux échanges sur la côte, dans un contexte de guerres, razzias et dettes. Mais la demande atlantique et le cadre colonial européen ont donné l’échelle et la logique du système ; voir captations et réseaux et routes.

La France a-t-elle aboli d’un seul coup ?

Non. Le processus est heurté et s’étale dans le temps, avec interdictions de traite, retours en arrière et décrets. L’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises intervient en 1848 ; voir le focus abolition en France.

Pourquoi parle-t-on de « créolisation » ?

Parce que des langues, musiques, cuisines et croyances nouvelles naissent du contact forcé entre héritages africains, européens et amérindiens. Cette dynamique est décrite dans cultures, religions et créolisation et dans la vie des esclaves.

Y a-t-il des lieux de mémoire en Europe ?

Oui : anciens ports négriers, musées, parcours urbains, plaques et commémorations. Ces initiatives s’inscrivent dans les mémoires et les débats contemporains.