🎯 Pourquoi les usines et les ouvriers sont-ils emblématiques ?

Quand on pense à la Révolution industrielle, l’image des usines et des ouvriers s’impose immédiatement. Ces immenses bâtiments remplis de machines, de fumées et de bruits marquent la naissance d’un nouveau monde. Les artisans indépendants cèdent la place à des milliers d’ouvriers regroupés dans des ateliers géants. Elles centralisent la production, remplaçant progressivement non seulement les ateliers artisanaux, mais surtout le travail dispersé à domicile dans les campagnes (la proto-industrie). C’est ici que le progrès technique rencontre la réalité sociale, entre espoir d’une production infinie et souffrance des travailleurs exploités.

Étudier les usines et leurs ouvriers, c’est plonger au cœur du XIXᵉ siècle. On y retrouve à la fois les promesses d’un monde moderne et les injustices qui donneront naissance aux grandes luttes sociales. Sans comprendre ces lieux et ceux qui y travaillent, impossible de saisir la véritable portée de la Révolution industrielle.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🏗️ La naissance des usines

- ⚒️ Conditions de travail

- 👶 Femmes et enfants au travail

- 🌆 Villes industrielles transformées

- ✊ Luttes et syndicats

- 🌍 Héritage et mémoire

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

Plongeons maintenant dans cet univers fait de machines, de sueur et d’espoir, où se joue une grande partie de l’histoire moderne.

🏗️ La naissance des usines

Les usines apparaissent à la fin du XVIIIᵉ siècle, au cœur de la Révolution industrielle. Pendant une grande partie du XIXᵉ siècle, les grandes usines, les ateliers artisanaux et le travail à domicile continuent pourtant de coexister, même si l’usine s’impose progressivement comme le symbole de la nouvelle économie industrielle. Elles remplacent progressivement les ateliers artisanaux où quelques maîtres et compagnons travaillaient encore à la main. Ce changement est rendu possible par les machines à vapeur, capables de fournir une énergie constante et puissante.

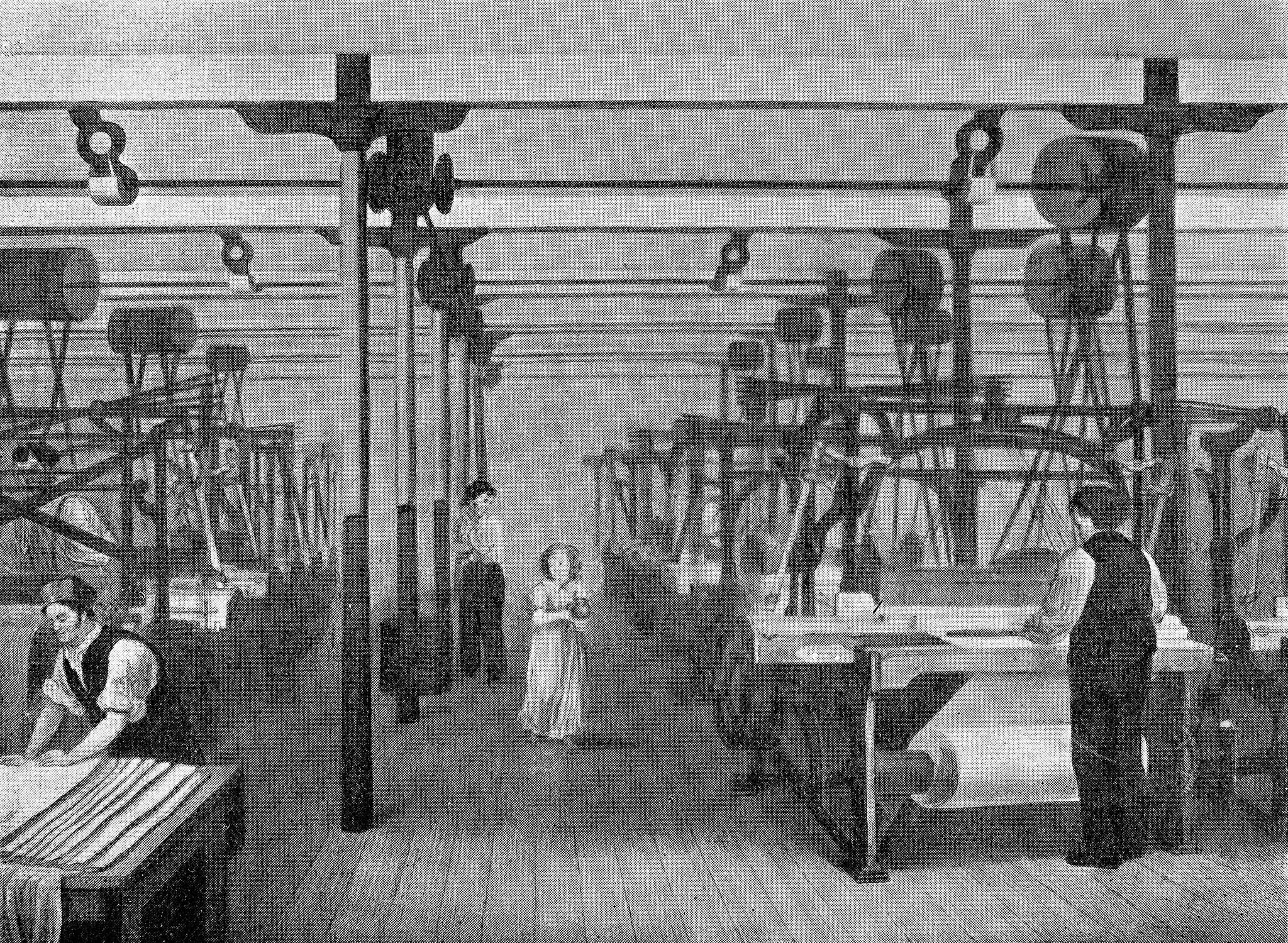

Les premières grandes usines se développent dans le textile. À Manchester, Birmingham ou Leeds, des bâtiments immenses accueillent des centaines de métiers à tisser mécaniques. Cette concentration de travailleurs et de machines est une véritable révolution : pour la première fois, la production sort du cadre familial et artisanal pour devenir industrielle.

Ces nouveaux bâtiments se distinguent par leur architecture : hauts murs de briques, longues rangées de fenêtres et cheminées crachant de la fumée. Ils deviennent rapidement l’image même du XIXᵉ siècle. Dans ces lieux, le bruit des machines ne s’arrête jamais, marquant un changement radical dans la perception du temps et du travail.

La naissance des usines transforme aussi l’organisation de la production. Les ouvriers ne travaillent plus pour un artisan, mais pour un patron qui contrôle tout : les machines, les horaires et la discipline. Le temps de travail est désormais mesuré par l’horloge de l’usine, et non plus par le soleil ou les saisons. C’est le début d’une transition majeure qui fera basculer progressivement les sociétés d’un monde majoritairement rural et artisanal vers un monde industriel et urbain.

Cette nouvelle forme d’organisation séduit rapidement les investisseurs. Construire une usine, c’est concentrer les capitaux, les machines et la main-d’œuvre en un seul lieu. La production de masse devient possible, ouvrant la voie à des profits considérables. Les bourgeois industriels trouvent là le fondement de leur richesse.

Cependant, cette naissance ne se fait pas sans tensions. Les artisans, menacés de perdre leur savoir-faire, protestent parfois violemment. Les Luddites, en Angleterre, détruisent les machines qu’ils accusent de voler leur emploi. Ces révoltes illustrent la peur d’un monde nouveau où la machine semble remplacer l’homme.

Filature typique du Grand Manchester, témoin de l’essor textile. 📸 Source : Geograph – CC BY-SA 2.0

⚒️ Conditions de travail des ouvriers

Si les usines représentent le progrès technique, elles signifient aussi l’entrée dans un univers de travail dur et contraignant. Les ouvriers ne sont plus maîtres de leur rythme : ils doivent suivre la cadence imposée par les machines à vapeur et par la discipline de l’usine. Le bruit assourdissant, la poussière et les fumées créent un environnement hostile.

Les journées sont interminables. Au début du XIXᵉ siècle, les journées de travail peuvent atteindre quatorze voire seize heures par jour, six jours sur sept. Cette durée tendra à diminuer lentement au cours du siècle sous la pression des luttes ouvrières. Les salaires restent très faibles et ne permettent guère de sortir de la pauvreté. La vie ouvrière est donc marquée par la fatigue, l’insécurité et la dépendance totale au patron.

Les conditions d’hygiène sont déplorables. Dans les filatures, la chaleur et l’humidité favorisent les maladies pulmonaires. Dans les mines, les accidents sont fréquents et souvent mortels. Les ouvriers vivent avec la peur constante de perdre un bras, une jambe ou la vie au contact des machines. Chaque journée de travail est un pari contre la fatalité.

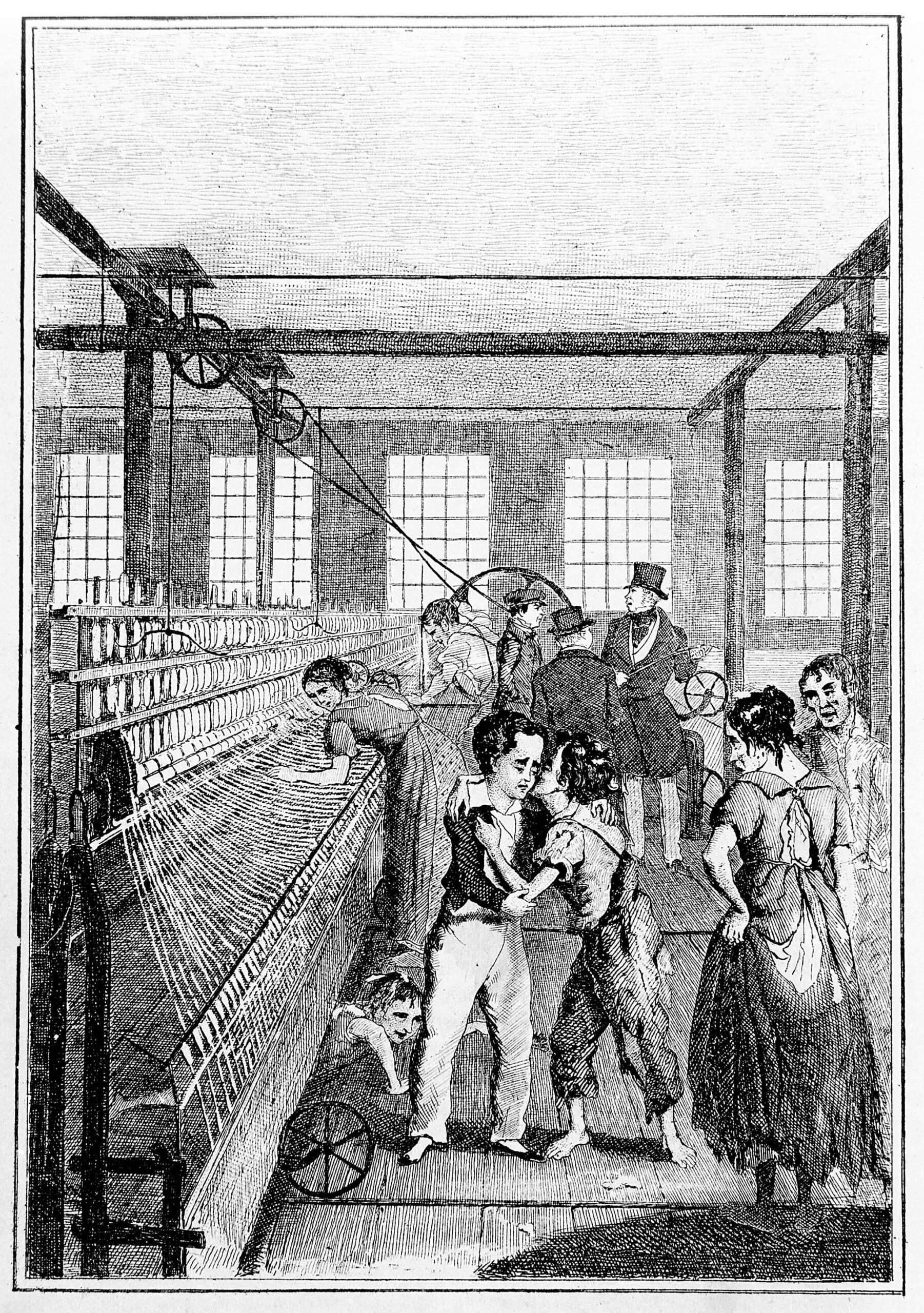

Les femmes et les enfants ne sont pas épargnés. Recrutés en grand nombre car moins coûteux, ils occupent les postes les plus dangereux ou les plus répétitifs. Les enfants au travail doivent ramper sous les machines ou transporter des charges lourdes, parfois dès l’âge de six ans. Les femmes, elles, subissent une double charge : l’usine et le foyer.

La discipline est stricte. Les retards ou erreurs sont sanctionnés par des amendes, parfois même par des coups. Les ouvriers n’ont aucun droit à la négociation. Ils dépendent entièrement de l’autorité patronale, qui contrôle leurs horaires et leurs conditions. Cette soumission est l’une des raisons de la montée des luttes sociales et des grèves.

Les contemporains sont frappés par ce contraste. D’un côté, des usines flambant neuves, symbole de modernité. De l’autre, des ouvriers épuisés, mal payés et logés dans des quartiers insalubres. Le rêve de progrès technique devient pour beaucoup une réalité de misère sociale.

Vue intérieure d’une filature de coton avec enfants au travail. 📸 Source : Wellcome Collection – CC BY 4.0

👶 Femmes et enfants au travail

Dans les usines du XIXᵉ siècle, les femmes et les enfants constituent une part essentielle de la main-d’œuvre. Leur emploi massif est une conséquence directe de la recherche de rentabilité par les patrons. Payés bien moins que les hommes, ils représentent une main-d’œuvre bon marché et considérée par les patrons comme plus docile, idéale pour faire tourner les machines à vapeur jour et nuit.

Les enfants sont souvent employés dès six ou sept ans. Leur petite taille permet d’effectuer des tâches impossibles aux adultes, comme se glisser sous les métiers à tisser pour ramasser les fils cassés ou nettoyer les engrenages. Mais ces travaux sont extrêmement dangereux : de nombreux enfants perdent doigts, bras ou parfois la vie dans des accidents d’usine. Le travail des enfants devient l’un des symboles les plus choquants de la Révolution industrielle.

Les femmes, elles, sont recrutées en masse, principalement dans le textile et la confection (fabrication de vêtements). Elles travaillent de longues heures dans des conditions pénibles, pour un salaire inférieur à celui des hommes. Après la journée d’usine, elles doivent encore s’occuper de leur foyer et de leurs enfants, cumulant ainsi une double charge. Leur situation illustre à la fois la modernisation de la société et la persistance des inégalités de genre.

Face à ces réalités, les premières voix s’élèvent pour dénoncer ces abus. Des médecins et des philanthropes alertent sur l’état de santé catastrophique des enfants ouvriers : rachitisme, maladies respiratoires, fatigue chronique. En Angleterre, les Factory Acts limitent progressivement le travail des enfants et imposent, pour ceux qui travaillent, quelques heures d’éducation par jour. La scolarisation obligatoire pour tous interviendra plus tard. En France, la loi de 1841 interdit l’emploi des enfants de moins de huit ans dans les usines.

Ces réformes marquent un tournant, mais elles restent insuffisantes. Beaucoup d’enfants continuent à travailler clandestinement, surtout dans les petites manufactures. Les familles, plongées dans la pauvreté, n’ont souvent pas d’autre choix que d’envoyer leurs enfants à l’usine pour compléter les revenus du ménage.

L’exploitation des femmes et des enfants nourrit les critiques contre le capitalisme industriel. Des écrivains comme Victor Hugo ou Charles Dickens décrivent avec force la misère des familles ouvrières. Ces témoignages contribuent à sensibiliser l’opinion et à renforcer les mouvements de revendication ouvrière.

Malgré les souffrances, la présence des femmes et des enfants dans les usines joue un rôle paradoxal. Elle contribue à la visibilité sociale des ouvriers et accélère la mise en place de protections légales. Elle prépare aussi le terrain à des débats plus larges sur le droit du travail et l’égalité entre hommes et femmes.

Peinture de Manchester au début de l’industrialisation. 📸 Source : Wikimedia Commons – Domaine public

🌆 Villes industrielles transformées

L’essor des usines au XIXᵉ siècle modifie profondément le visage des villes. D’anciens centres urbains connaissent une croissance spectaculaire, tandis que de nouvelles villes surgissent parfois autour des bassins miniers. Manchester, Leeds ou Birmingham deviennent des symboles. Autour des usines se multiplient quartiers ouvriers, cités de briques et ruelles étroites.

Ces villes connaissent une croissance démographique spectaculaire. Attirés par la promesse d’un emploi, des milliers de paysans quittent les campagnes pour rejoindre les nouveaux bassins industriels. La migration rurale transforme le paysage humain : les populations se concentrent dans des espaces réduits, souvent insalubres. Les logements sont exigus, mal ventilés et partagés par plusieurs familles.

La vie quotidienne y est difficile. Les maladies se propagent rapidement, faute d’hygiène et d’infrastructures. Choléra, tuberculose et typhus frappent durement les classes populaires. La promiscuité, le manque d’eau potable et l’absence d’égouts aggravent encore les conditions de vie. Les contrastes entre richesse et pauvreté apparaissent au grand jour.

Car en parallèle, la bourgeoisie industrielle profite pleinement de l’essor économique. Elle construit de belles demeures, s’installe dans des quartiers aérés et jouit d’un confort inédit. Cette séparation spatiale entre quartiers ouvriers et quartiers bourgeois illustre la fracture sociale engendrée par l’industrialisation. Le fossé entre ceux qui possèdent et ceux qui travaillent se lit dans la géographie urbaine.

Les villes industrielles deviennent aussi des lieux de conflits sociaux. Les premières grèves ouvrières éclatent souvent dans ces espaces, où les ouvriers sont nombreux et peuvent s’organiser collectivement. Les manifestations et les revendications prennent une ampleur nouvelle dans ces milieux urbains concentrés.

Pour les contemporains, ces villes incarnent à la fois le progrès et la misère. Les observateurs parlent de « villes noires » à cause de la fumée des usines et de l’air saturé de charbon. Les paysages urbains se couvrent de cheminées et de rails, marquant l’entrée dans une ère où la technique domine l’espace quotidien.

Cependant, les villes industrielles ne sont pas seulement des lieux de souffrance. Elles sont aussi des foyers d’innovation culturelle, scientifique et politique. Les bibliothèques, écoles et associations ouvrières y voient le jour. C’est dans ce terreau urbain que naissent de nouvelles formes de solidarité et d’organisation sociale, annonçant les combats du XXᵉ siècle.

Apprentis enfants dans une filature, symbole des conditions de travail précaires. 📸 Source : Wellcome Collection – CC BY 4.0

✊ Luttes et syndicats

La concentration des ouvriers dans les usines transforme les rapports sociaux. Soumis à des conditions de travail éprouvantes, exploités et privés de droits, ils finissent par s’organiser collectivement. C’est ainsi que naissent les premières luttes ouvrières, qui vont marquer durablement le XIXᵉ siècle.

Les premières résistances prennent la forme de révoltes spontanées. Les ouvriers brisent parfois les machines qu’ils accusent de voler leur travail, comme les Luddites en Angleterre au début du XIXᵉ siècle. Mais rapidement, ces actions isolées se transforment en mouvements organisés. La grève devient l’arme principale des travailleurs pour faire entendre leurs revendications.

Les demandes sont simples mais vitales : réduire le temps de travail, obtenir de meilleurs salaires et améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité. Dans plusieurs pays, ces luttes entraînent des répressions violentes. Les forces de l’ordre interviennent pour protéger les usines et rétablir l’ordre, parfois au prix de morts parmi les ouvriers.

Malgré cette répression, les ouvriers persistent. Progressivement, ils créent des sociétés de secours mutuel, ancêtres des syndicats. Ces associations permettent de soutenir financièrement les travailleurs en cas de maladie, d’accident ou de chômage. Elles offrent aussi un cadre d’entraide et de solidarité qui renforce l’identité ouvrière.

Au fil du XIXᵉ siècle, les syndicats s’imposent comme des acteurs essentiels. En Angleterre, le Trade Union Act de 1871 reconnaît leur existence légale. En France, il faut attendre la loi de 1884 pour que les syndicats soient autorisés. Ces conquêtes marquent une avancée considérable dans l’histoire des droits sociaux.

Les grèves, de leur côté, deviennent de plus en plus fréquentes. Certaines paralysent des secteurs entiers, comme les mines ou le textile. Elles obligent les patrons et les gouvernements à négocier. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les premières grandes réformes sociales, comme la limitation du travail des enfants ou la réduction progressive de la journée de travail.

Les ouvriers ne luttent pas seulement pour survivre, mais aussi pour être reconnus comme une force politique. Leurs revendications rejoignent parfois des mouvements plus larges, comme le socialisme ou l’anarchisme, qui critiquent le capitalisme bourgeois. L’usine devient ainsi un lieu central où se joue l’avenir de la société.

Ces luttes ouvrières, souvent menées dans la douleur et au prix du sang, ont façonné le monde du travail moderne. Elles ont permis la conquête de droits qui semblent évidents aujourd’hui : droit syndical, droit de grève, protection sociale et réglementation du temps de travail. Sans ces combats, l’histoire de la Révolution industrielle serait incomplète.

Ouvrières en grève lors du mouvement shirtwaist à New York. 📸 Source : Wikimedia Commons – Domaine public

🧠 À retenir

- Les usines naissent à la fin du XVIIIᵉ siècle grâce aux machines à vapeur, qui fournissent une énergie constante et puissante.

- Elles transforment la production en rassemblant des centaines d’ouvriers dans des bâtiments immenses, remplaçant le travail artisanal.

- Les conditions de travail sont très dures : longues journées, salaires bas, accidents fréquents et discipline sévère.

- Femmes et enfants sont massivement employés, illustrant les excès de l’industrialisation.

- Les villes industrielles grandissent autour des usines, marquées par une forte ségrégation sociale.

- Face à l’exploitation, les ouvriers s’organisent : grèves, syndicats et luttes collectives posent les bases du droit du travail moderne.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur les usines et ouvriers

Quand apparaissent les premières usines ?

Les premières usines apparaissent à la fin du XVIIIᵉ siècle, en Grande-Bretagne, grâce aux machines à vapeur. Elles se développent d’abord dans le textile avant de toucher d’autres secteurs comme la métallurgie ou la chimie.

Quelles étaient les conditions de travail des ouvriers ?

Les ouvriers travaillaient de 10 à 16 heures par jour, souvent six jours sur sept, pour des salaires très bas. Les conditions étaient dangereuses et insalubres, avec de nombreux accidents dus aux machines. Les femmes et enfants étaient particulièrement exploités.

Pourquoi les villes industrielles se développent-elles ?

Les villes industrielles se développent autour des usines pour accueillir la main-d’œuvre. Les campagnes se vident au profit des bassins industriels. Cela entraîne une urbanisation rapide mais aussi des logements insalubres et une forte pollution.

Comment les ouvriers ont-ils résisté ?

Face à l’exploitation, les ouvriers ont organisé des grèves et créé des syndicats. Ces mouvements ont permis d’obtenir des lois limitant le travail des enfants, réduisant progressivement la durée du travail et reconnaissant les droits syndicaux.

Quel est l’héritage des luttes ouvrières aujourd’hui ?

L’héritage est immense : droit syndical, droit de grève, salaire minimum, congés payés et protections sociales. Tous ces acquis trouvent leur origine dans les luttes menées par les ouvriers au XIXᵉ siècle.