🎯 Pourquoi la vie des esclaves est-elle au cœur de l’histoire de la traite ?

La vie des esclaves dans les colonies fut marquée par la contrainte, la douleur et la privation de liberté. Déportés par le commerce triangulaire, des millions d’hommes, de femmes et d’enfants ont été arrachés à leur terre natale, vendus comme marchandises et contraints de travailler dans des plantations. Leurs journées s’écoulaient dans un labeur harassant, sous la surveillance constante des maîtres et des commandeurs.

Pour comprendre ce quotidien, il faut explorer leurs tâches dans les champs et les maisons, les conditions de vie matérielles et psychologiques, les violences subies, mais aussi les stratégies de résistance et de survie culturelle. Car malgré les souffrances, ces femmes et ces hommes ont su préserver une part de leur humanité, en lien avec les révoltes et le marronnage, l’abolition et la mémoire de l’esclavage qui reste vivante aujourd’hui.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🌱 Le travail imposé et la hiérarchie coloniale

- 🏚️ Les conditions de vie quotidiennes

- ⚔️ Les violences et les souffrances

- 🔥 Les résistances et la survie culturelle

- 🧠 Mémoire et héritage

- 📌 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec le travail imposé et la hiérarchie coloniale, qui structurent toute l’organisation du système esclavagiste et expliquent le rôle des ports négriers français dans ce commerce.

🌱 Le travail imposé et la hiérarchie coloniale

Dans les colonies, la vie des esclaves était entièrement organisée autour du travail forcé. Chaque esclave appartenait à un maître, qui décidait de son emploi, de ses horaires et de ses punitions. La hiérarchie coloniale reposait sur une stricte domination : au sommet, les colons blancs propriétaires de plantations ; en dessous, les économes (gérants blancs) et les commandeurs (souvent des esclaves de confiance) chargés de surveiller; enfin, la masse des esclaves, considérés comme de simples outils de production.

Les tâches agricoles dans les plantations

La majorité des esclaves travaillait dans les plantations de sucre, de café, de cacao ou de coton. Les journées commençaient avant l’aube et se terminaient tard le soir, sous un climat souvent étouffant. Il fallait couper la canne, la broyer, récolter le coton, transporter de lourdes charges. Les enfants étaient eux aussi mobilisés très tôt, affectés à des travaux adaptés à leur âge, comme effrayer les oiseaux ou ramasser les résidus de récolte.

Ce travail incessant permettait la richesse des planteurs et alimentait les échanges transatlantiques. Les cargaisons de sucre et de café étaient ensuite expédiées vers l’Europe, enrichissant directement les ports négriers français et les marchands qui y investissaient.

Les esclaves domestiques

Une minorité d’esclaves travaillait dans les maisons des maîtres. Ils servaient comme cuisiniers, nourrices, cochers ou domestiques personnels. Ces fonctions pouvaient sembler moins pénibles physiquement, mais la surveillance y était constante et l’humiliation quotidienne. Les maîtres imposaient leurs ordres dans les moindres détails, et un simple écart pouvait entraîner des châtiments.

Ce contraste entre les champs et la maison divisait parfois les esclaves eux-mêmes, car les maîtres cherchaient à opposer les uns aux autres pour éviter toute solidarité. Pourtant, les deux catégories partageaient la même absence de liberté et la même condition d’êtres humains réduits en biens meubles.

La logique économique du système

L’exploitation esclavagiste n’était pas seulement une nécessité agricole : elle constituait le moteur de l’économie coloniale. Sans esclaves, pas de récoltes ; sans récoltes, pas d’exportations ; sans exportations, pas de profits pour les colons et les armateurs. Ce cercle économique nourrissait directement le commerce triangulaire, qui faisait circuler marchandises, captifs et produits coloniaux entre trois continents.

Ainsi, la vie des esclaves était indissociable de ce système global. Chaque geste quotidien, du champ à la maison, participait à une machine économique destinée à enrichir l’Europe, au prix de millions de vies brisées.

Hiérarchie coloniale et travail imposé des esclaves, entre plantations, maison du maître et logique économique du commerce triangulaire. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Dans la partie suivante, nous verrons plus en détail les conditions de vie matérielles et psychologiques, entre privations, violences et stratégies de survie.

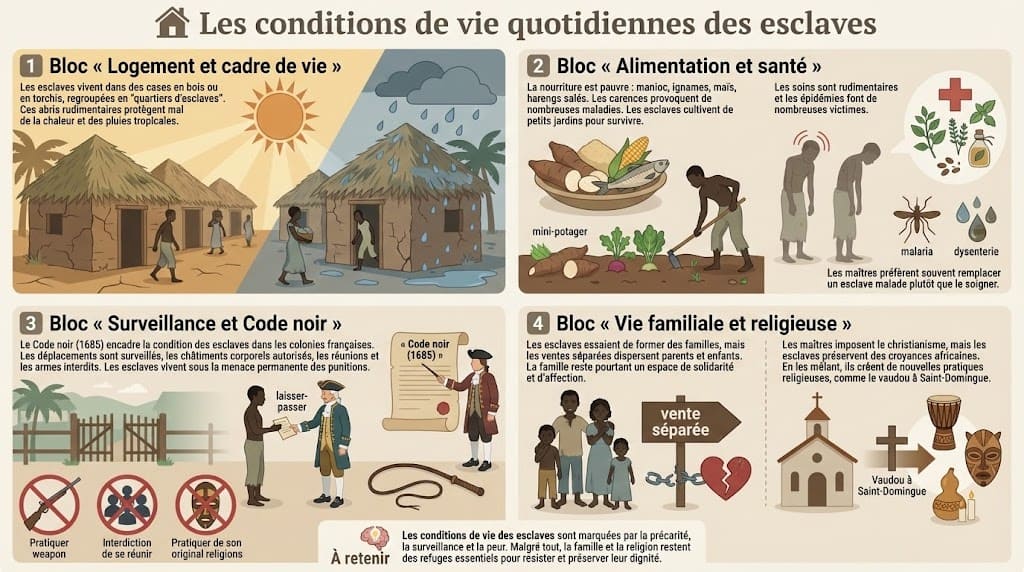

🏚️ Les conditions de vie quotidiennes

La vie des esclaves dans les colonies ne se limitait pas au travail éreintant. Elle était aussi marquée par des conditions matérielles extrêmement précaires. Les esclaves logeaient dans des cases construites en bois ou en torchis, recouvertes de feuilles de palmier ou de chaume. Ces abris rudimentaires, alignés en villages appelés « quartiers d’esclaves », ne protégeaient ni de la chaleur étouffante ni des pluies tropicales.

L’alimentation et la santé

Les maîtres fournissaient une nourriture de base : manioc, ignames, maïs, harengs salés, parfois un peu de viande. Cette alimentation pauvre en nutriments entraînait de nombreuses carences et maladies. Les esclaves devaient souvent cultiver de petits lopins de terre pour compléter leur régime alimentaire. Les soins médicaux étaient rudimentaires, souvent confiés à des guérisseurs ou à des pratiques traditionnelles venues d’Afrique, car les médecins coloniaux s’occupaient en priorité des colons.

Les épidémies – fièvre jaune, dysenterie, paludisme – frappaient durement. Le taux de mortalité était très élevé, et les maîtres préféraient souvent remplacer un esclave malade plutôt que de le soigner. Ce traitement cruel illustre bien la logique économique du système esclavagiste, déjà évoquée dans le commerce triangulaire.

Une existence sous surveillance

Les déplacements étaient strictement contrôlés. Il fallait obtenir un « laisser-passer » pour sortir de la plantation, et tout écart pouvait être puni sévèrement. Le Code noir, promulgué en 1685 par Louis XIV, réglementait la condition des esclaves dans les colonies françaises. Ce texte autorisait les châtiments corporels et interdisait aux esclaves de porter des armes, de se réunir librement ou de pratiquer leur religion d’origine.

Cette surveillance constante renforçait la domination des maîtres. Les esclaves vivaient dans la peur des représailles : coups de fouet, marquages au fer, mutilations. Les punitions avaient un double objectif : sanctionner mais aussi terroriser, pour dissuader toute révolte.

La vie familiale et religieuse

Malgré la dureté des conditions, les esclaves tentaient de préserver une vie familiale. Ils tentaient de former des familles. Bien que le Code noir prévoie le mariage religieux (qui protégeait théoriquement la famille de la dispersion), les maîtres le refusaient souvent pour pouvoir vendre les esclaves séparément. Les maîtres pouvaient vendre un enfant séparément de ses parents ou un mari loin de sa femme. Cette instabilité rendait la cellule familiale fragile, mais elle restait une source de solidarité et d’affection.

La religion offrait également un refuge. Les maîtres imposaient souvent le christianisme, mais les esclaves continuaient à transmettre des croyances et des rites africains, parfois dissimulés ou mêlés à la foi chrétienne. Cette hybridation culturelle (ou syncrétisme) donna naissance à de nouvelles pratiques religieuses, comme le vaudou à Saint-Domingue, qui jouèrent un rôle essentiel dans les révoltes et marronnages.

Conditions de vie des esclaves dans les colonies, entre habitat précaire, alimentation limitée, surveillance du Code noir et vie familiale menacée. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Dans la partie suivante, nous analyserons les violences et les souffrances psychologiques qui pesaient quotidiennement sur les esclaves, au-delà du travail et des privations matérielles.

⚔️ Les violences et les souffrances

La vie des esclaves était rythmée par la contrainte et la peur. Les maîtres et les commandeurs avaient un pouvoir absolu sur les corps et les esprits. Les violences ne servaient pas seulement à punir : elles étaient un outil de domination, destiné à maintenir les esclaves dans la soumission.

Les châtiments corporels

Le fouet était l’instrument le plus courant pour infliger la terreur. Des coups pouvaient être donnés pour un retard, une erreur ou une simple suspicion de désobéissance. Dans certains cas, les esclaves étaient marqués au fer rouge, enchaînés ou mutilés. Le Code noir légitimait ces pratiques, en définissant l’esclave comme un bien mobilier, appartenant entièrement à son maître.

Ces châtiments avaient une fonction exemplaire : ils étaient souvent infligés en public, afin que toute la communauté en soit témoin. La peur devenait ainsi un instrument politique au service du système esclavagiste.

Souffrances psychologiques

Être arraché à son continent d’origine, perdre son nom, être privé de sa langue et de sa culture : la violence psychologique était immense. Les esclaves voyaient leurs familles brisées, car les maîtres pouvaient vendre séparément les parents et les enfants. Beaucoup vivaient dans l’angoisse permanente d’une séparation.

La négation de l’identité était aussi un moyen de domination. Les captifs africains recevaient des prénoms chrétiens imposés, symbolisant leur effacement en tant qu’individus. Pourtant, à travers les chants, les récits oraux et les pratiques religieuses, les esclaves tentaient de préserver une mémoire commune.

La peur des révoltes

Si les maîtres infligeaient une telle brutalité, c’est aussi parce qu’ils craignaient les soulèvements. Dans plusieurs colonies, les révoltes d’esclaves furent fréquentes. L’exemple le plus marquant reste celui de Saint-Domingue, où l’insurrection des esclaves mena à l’indépendance d’Haïti en 1804. Cette crainte explique pourquoi les colons mettaient en place une surveillance constante et des punitions collectives.

Les violences visaient donc autant à contrôler qu’à dissuader. Mais paradoxalement, elles renforçaient souvent la volonté de résistance, ouvrant la voie aux marronnages et révoltes qui ébranlèrent progressivement le système esclavagiste.

Violences physiques et souffrances psychologiques au cœur du système esclavagiste, entre châtiments, terreur et peur des révoltes. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Dans la partie suivante, nous verrons comment, malgré cette brutalité, les esclaves ont su développer des formes de résistance et de survie culturelle, affirmant leur humanité face à la déshumanisation.

🔥 Les résistances et la survie culturelle

La vie des esclaves n’était pas seulement faite de soumission. Malgré la contrainte et les violences, ils ont su développer des formes de résistance et préserver une part de leur humanité. Ces gestes pouvaient être quotidiens, discrets ou spectaculaires, mais tous rappellent que les esclaves étaient des acteurs de leur histoire.

Les résistances quotidiennes

Certains esclaves ralentissaient volontairement le travail, brisaient leurs outils ou feignaient la maladie. Ces actes, souvent invisibles aux yeux des maîtres, affaiblissaient la discipline et rappelaient que l’esclave n’était pas une simple machine. Même la préservation de chants, de danses et de contes constituait une forme de résistance culturelle, permettant de maintenir des racines africaines au cœur de l’univers colonial.

Le marronnage

La fuite représentait l’une des résistances les plus courageuses. Le marronnage désigne l’évasion vers les forêts, les montagnes ou les zones reculées. Là, des communautés d’« esclaves marrons » s’organisaient, parfois durablement, en recréant des villages autonomes. Ces groupes étaient traqués par les colons, mais leur existence prouvait qu’une alternative au système esclavagiste était possible.

Dans certaines colonies, ces communautés devinrent suffisamment puissantes pour négocier avec les autorités, obtenant parfois des accords de paix en échange de la fin de leurs attaques contre les plantations.

Les révoltes organisées

Au-delà des fuites individuelles, des révoltes collectives éclatèrent régulièrement. Ces insurrections pouvaient être rapidement écrasées, mais elles témoignaient d’une volonté de liberté inébranlable. L’exemple le plus marquant reste celui de Saint-Domingue, où l’alliance entre esclaves insurgés et leaders comme Toussaint Louverture aboutit à la première abolition durable de l’esclavage et à l’indépendance d’Haïti en 1804.

Ces mouvements collectifs résonnent avec les débats politiques qui émergèrent en Europe et aboutirent à l’abolition de l’esclavage au XIXe siècle. La résistance des esclaves fut donc un moteur essentiel de la remise en cause du système.

La survie culturelle

La préservation des traditions africaines constituait une autre forme de résistance. Les langues, les croyances religieuses et les pratiques musicales furent adaptées aux réalités coloniales. Des formes nouvelles virent le jour : le vaudou à Saint-Domingue, la capoeira au Brésil, ou encore des chants qui mêlaient messages codés et prières.

Ces héritages culturels démontrent que, même dans un système qui cherchait à les effacer, les esclaves ont réussi à transmettre une identité collective. C’est cette identité qui nourrit encore aujourd’hui la mémoire de l’esclavage et les cultures afro-descendantes à travers le monde.

Résistances des esclaves et survie culturelle, du marronnage aux révoltes et aux héritages afro-descendants dans le monde atlantique. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Dans la partie suivante, nous verrons comment la mémoire et l’héritage de la vie des esclaves continuent d’influencer nos sociétés contemporaines.

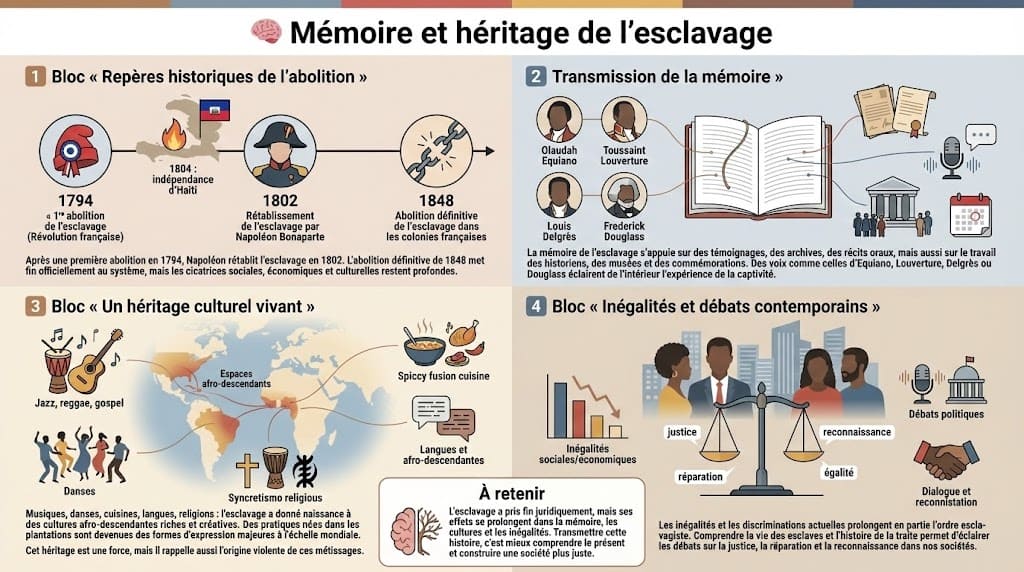

🧠 Mémoire et héritage

La vie des esclaves ne s’arrête pas avec l’abolition. Elle a laissé des traces profondes dans nos sociétés. Après une première abolition (1794) révoquée par Napoléon (1802), l’abolition définitive de 1848 met fin au système, mais les cicatrices sociales, économiques et culturelles demeurent. Les descendants des esclaves portent cette histoire, et des lieux de mémoire la rappellent.

La transmission de la mémoire

La mémoire de l’esclavage s’appuie sur des témoignages, des archives et des traditions orales. Des voix comme celles d’Olaudah Equiano, de Toussaint Louverture, de Louis Delgrès ou de Frederick Douglass éclairent de l’intérieur ce que signifiait vivre en captivité. Aujourd’hui, musées, commémorations et recherches historiques entretiennent cette mémoire pour comprendre l’ampleur d’un système mondial.

Un héritage vivant

L’héritage de la vie des esclaves se retrouve dans les cultures afro-descendantes : musiques, danses, cuisines, langues et religions. Des pratiques nées dans les plantations se sont transformées en expressions majeures. Mais cet héritage est aussi social et politique : des inégalités et des discriminations actuelles prolongent, en partie, l’ordre esclavagiste.

Comprendre la vie des esclaves, c’est éclairer les débats contemporains sur la justice, la réparation et la reconnaissance, en lien direct avec l’histoire de la traite négrière et de son abolition.

Mémoire et héritage de l’esclavage, entre récits, lieux de mémoire, cultures afro-descendantes et débats contemporains sur justice et réparation. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Cet article décrit le fonctionnement général de l’esclavage de plantation (XVIIIe siècle). Gardez à l’esprit que la réalité variait selon les époques et les colonies. De plus, il existait un grand écart entre la loi (le Code noir) et la pratique : sur le terrain, la volonté du maître l’emportait presque toujours, rendant les rares protections juridiques (famille, jours de repos) souvent inefficaces.

🧠 À retenir

- La vie des esclaves est structurée par le travail forcé dans les plantations et les maisons.

- Les conditions matérielles sont précaires : cases en bois/torchis, alimentation pauvre, peu de soins.

- Le Code noir encadre la domination et autorise des châtiments exemplaires.

- La vie familiale existe mais reste fragile : séparations, ventes, instabilité.

- Les résistances sont multiples : ralentissements, marronnage, révoltes organisées.

- La survie culturelle passe par langues, musiques, religions et syncrétismes.

- L’héritage et la mémoire de l’esclavage marquent encore nos sociétés.

❓ FAQ : Vie des esclaves

À quoi ressemblait une journée type d’esclave ?

Elle commence avant l’aube et se termine tard le soir. L’essentiel du travail se fait aux champs (canne à sucre, coton), sous la surveillance des commandeurs ; les domestiques servent dans la maison du maître.

Comment étaient les logements et l’alimentation ?

Cases en bois ou torchis, regroupées en « quartiers d’esclaves ». Alimentation de base : manioc, maïs, harengs salés ; carences fréquentes et soins limités.

Quel rôle joue le Code noir ?

Il définit le statut des esclaves et autorise des punitions. Les maîtres disposent d’un pouvoir disciplinaire étendu pour maintenir l’ordre.

Les esclaves pouvaient-ils fonder une famille ?

Oui, mais sans reconnaissance juridique solide. Les ventes et déplacements imposés fragilisent fortement les liens familiaux.

Quelles formes de résistance existaient ?

Ralentissements, bris d’outils, préservation de pratiques culturelles, marronnage (fuite) et révoltes collectives.