🎯 Pourquoi la « vie quotidienne » des Égyptiens fascine-t-elle autant ?

Observer la vie quotidienne en Égypte antique, c’est entrer dans les maisons en briques crues, partager le pain et la bière, suivre les saisons du Nil, et écouter les prières adressées aux dieux. Au-delà des pharaons et des pyramides, ce sont les gestes de tous les jours qui révèlent une civilisation organisée, ingénieuse et profondément religieuse. Pour situer ces pratiques, tu peux revoir le rôle du Nil dans l’agriculture, la place des pharaons dans la société ou encore la fonction des hiéroglyphes au quotidien.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🍞 Alimentation, hygiène et habitat

- 👪 Famille, rôles sociaux et éducation

- 🛠️ Travail, métiers et artisanat

- ⛩️ Religion vécue et fêtes du calendrier

- 🎲 Loisirs, musique et culture matérielle

- 📅 Calendrier nilotique et organisation du temps

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec l’alimentation, l’hygiène et l’habitat, pour comprendre comment on vivait concrètement au bord du Nil.

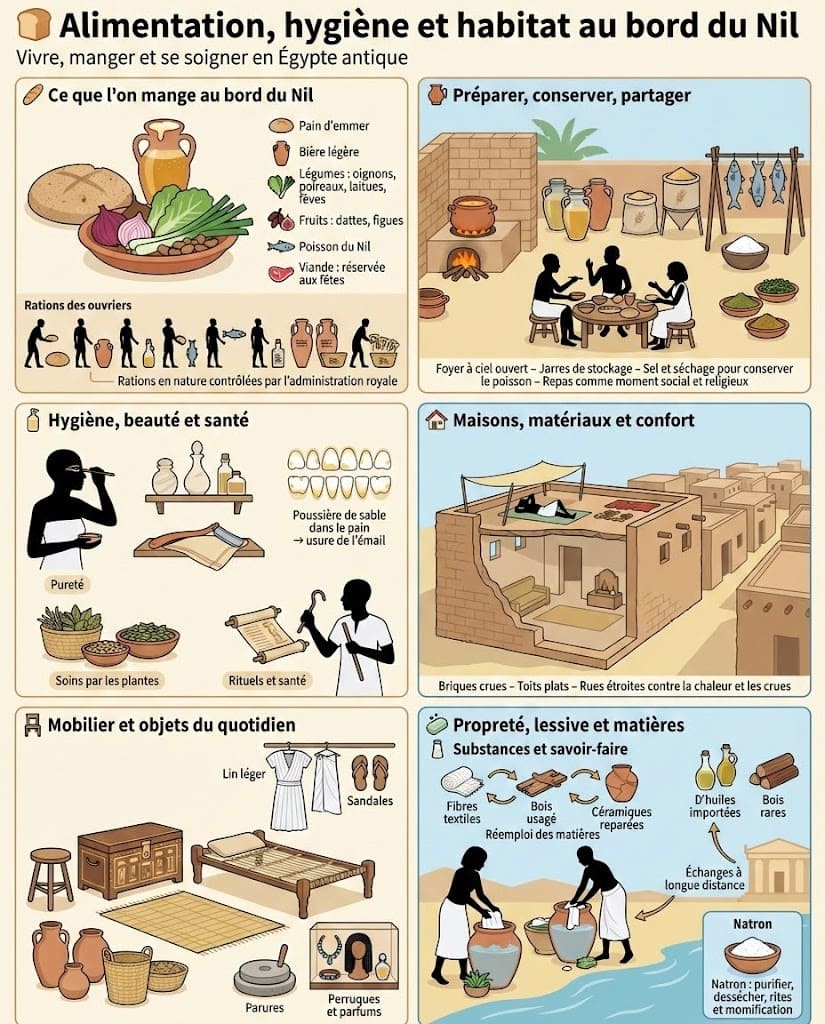

🍞 Alimentation, hygiène et habitat

🥖 Ce que l’on mange au bord du Nil

Le quotidien repose sur le pain d’emmer et la bière légère, fabriqués à partir des céréales récoltées lors des crues du fleuve. Les légumes — oignons, poireaux, laitues, fèves — complètent l’assiette, tandis que les dattes et les figues apportent le sucre. Le poisson du Nil est fréquent, alors que la viande reste réservée aux fêtes. Pour comprendre pourquoi ces ressources sont si stables, revois le rôle du Nil dans l’agriculture.

Les ouvriers reçoivent des rations en nature (pain, bière, huile, parfois poisson). Ces distributions structurent la société et dépendent de l’administration royale. Elles montrent comment l’État organise le travail et la subsistance, ce qui fait écho à la place centrale du souverain que tu retrouveras dans l’article sur les pharaons. Souvent, les amphores et paniers portent des marques en hiératique indiquant provenance et quantité.

🫗 Préparer, conserver, partager

La cuisine se fait à l’âtre, parfois dans une cour à ciel ouvert pour évacuer fumées et odeurs. Les jarres de stockage gardent les céréales au sec ; l’huile et la bière sont conservées scellées. De plus, les épices et herbes aromatiques rehaussent des recettes simples, tandis que le sel et le séchage aident à conserver le poisson. Les repas, pris assis sur des tabourets bas, sont des moments sociaux essentiels. Par ailleurs, ils marquent les fêtes religieuses, thème à rapprocher de la religion vécue au quotidien.

🧴 Hygiène, beauté et santé

L’hygiène est valorisée : on utilise des onguents, des huiles parfumées et des rasoirs en cuivre. Le khôl protège les yeux du soleil et des infections. Pourtant, la présence de sable fin et de poussière de meule dans le pain provoque une usure prématurée de l’émail des dents. Des plantes médicinales et des remèdes de prêtres-médecins sont employés. De surcroît, l’idée de pureté joue un rôle symbolique dans la société ; elle se lit dans les rituels décrits dans l’article sur le panthéon. Pour une mise en contexte archéologique, tu peux consulter une synthèse du Met.

🏠 Maisons, matériaux et confort

La maison type est construite en briques crues séchées au soleil. Les pièces sont petites, le toit plat, et la ventilation se fait par des ouvertures hautes. Un espace d’entrée mène à une salle de séjour, parfois surélevée pour éviter l’humidité. Les toits servent au séchage des produits et à la fraîcheur nocturne. Les quartiers sont denses, avec des ruelles étroites qui protègent du soleil. Ces habitats s’adaptent aux contraintes climatiques et aux crues, un point à relier aux cycles du fleuve abordés dans l’article sur le Nil.

🪑 Mobilier et objets du quotidien

Le mobilier reste sobre : tabourets, coffres, lits avec sangles, nattes en roseau. Les jarres, paniers et instruments de broyage remplissent la cuisine. Les vêtements en lin, légers, s’adaptent à la chaleur ; des sandales en papyrus ou en cuir complètent l’habillement. Certaines parures — colliers, bracelets — signalent le statut. Quant aux perruques et parfums, ils témoignent d’un goût pour l’apparence et d’un art maîtrisé des matières. Pour situer ces objets dans la culture matérielle, vois aussi les fiches du British Museum.

🧼 Propreté, lessive et matières

La lessive s’effectue au bord de l’eau ou dans des bassins, avec des argiles et des plantes aux propriétés dégraissantes. Les artisans récupèrent et réemploient largement les matières : fibres, bois et céramiques. Par contraste, les produits de luxe — huiles importées, bois rares — circulent via des réseaux d’échanges contrôlés par l’État. Les marques de propriétaires et les annotations en écriture cursive encadrent ces circulations. Pour approfondir, parcours les ressources pédagogiques du Louvre.

🧂 Substances et savoir-faire liés aux rites

Le natron, utilisé pour purifier et dessécher, intervient dans certaines pratiques rituelles et artisanales. On le retrouve aussi dans les procédés liés au monde funéraire, sujet que tu peux relier à la momification et aux pyramides. Ainsi, les gestes domestiques dialoguent en permanence avec les croyances.

Alimentation, hygiène et habitat au bord du Nil : pain d’emmer, bière légère, soins du corps et maison en briques crues en Égypte antique. 📸 Source : reviserhistoire.fr

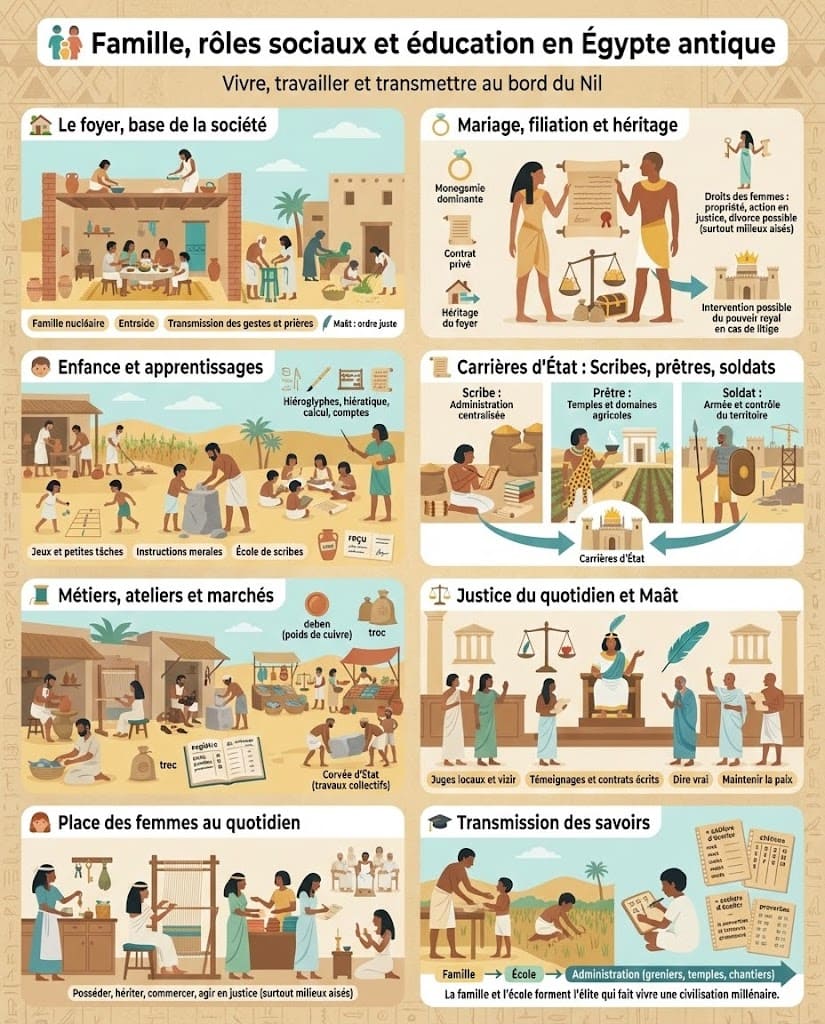

👪 Famille, rôles sociaux et éducation

🏡 Le foyer : base de la société

La famille nucléaire — parents et enfants — forme le cœur de la vie quotidienne en Égypte antique. Les anciens et les proches peuvent vivre à proximité, ce qui facilite l’entraide pour les récoltes et l’artisanat. La maison, déjà décrite plus haut, est aussi un espace de transmission : on y apprend les gestes du métier, les prières et les bonnes manières fondées sur la Maât (l’ordre juste), notion à rapprocher de la religion et du panthéon.

💍 Mariage, filiation et héritage

Le mariage est un contrat privé encadrant biens, dot et responsabilités. La monogamie domine, même si d’autres formes existent dans les milieux élevés. Les femmes disposent de droits juridiques étendus : posséder, hériter, intenter une action en justice, voire divorcer. Les successions visent à préserver l’équilibre du foyer et la continuité des cultes domestiques. Le pouvoir royal peut intervenir en cas de litige, rappelant la fonction d’arbitre du souverain que tu retrouveras dans l’article sur les pharaons.

🧒 Enfance et apprentissages

L’enfance mêle jeux, petites tâches et imitation des adultes. Les proverbes moraux et les « instructions » guident le comportement. Les enfants d’artisans apprennent à l’atelier ; les fils de soldats s’exercent à la discipline. Les élites envoient certains garçons dans les écoles de scribes, où l’on étudie les hiéroglyphes, l’écriture hiératique, le calcul et la tenue des comptes. La lecture des étiquettes de jarres, des inventaires et des reçus sert immédiatement dans l’administration.

📜 Scribes, prêtres, soldats : des carrières d’État

Devenir scribe ouvre la voie aux bureaux du palais, aux entrepôts et aux chantiers. Les prêtres, eux, assurent rites, processions et gestion des domaines des temples. L’armée offre solde et rations, avec des affectations sur les frontières ou sur les chantiers. Ces carrières existent grâce à une administration centralisée, liée à l’idéologie royale et au contrôle du territoire, développés dans l’article pilier sur l’Égypte antique.

🧵 Métiers, ateliers et marchés

Dans les villes et villages, cordonniers, tisserands, potiers et tailleurs de pierre travaillent en ateliers familiaux. Les marchés rythment la semaine : On y pratique le troc, en évaluant la valeur des objets par un poids de cuivre (le deben) ou de grain. Les registres notent poids et provenances, souvent avec des marques en écriture. Les obligations collectives — curage des canaux, transports — rappellent la corvée d’État, essentielle aux grands chantiers évoqués dans pyramides et momification.

⚖️ Justice du quotidien et Maât

Les conflits de voisinage, dettes ou vols sont tranchés par des juges locaux, sous l’autorité du vizir. Témoignages, serments et contrats écrits font foi. L’idéal est de « faire Maât » : dire vrai, rendre ce qui est dû, maintenir la paix. La dimension morale et religieuse de la justice renvoie directement à la place des dieux et des valeurs dans la société.

🧑🦰 Place des femmes au quotidien

Dans le foyer, les femmes gèrent intendance, tissage et parfois commerce. Elles participent aux rituels domestiques et peuvent engager des transactions. Les sources iconographiques et juridiques montrent un statut relativement favorable comparé à d’autres mondes anciens, même si les élites gardent les positions les plus prestigieuses. Cette répartition des rôles s’inscrit dans l’ordre social voulu par le pharaon, à relire dans l’étude du pouvoir royal.

🎓 Transmission des savoirs

La transmission passe par l’oral, les modèles et les copies. Les cahiers d’écolier rassemblent listes de mots, proverbes et comptes. Apprendre à écrire, c’est entrer dans l’élite administrative qui fait tourner greniers, temples et chantiers. En somme, famille et école prolongent l’organisation globale décrite dans la synthèse pilier, pour comprendre comment une civilisation dure des millénaires.

Famille, mariage, apprentissages et carrières d’État : un aperçu des rôles sociaux et de l’éducation en Égypte antique. 📸 Source : reviserhistoire.fr

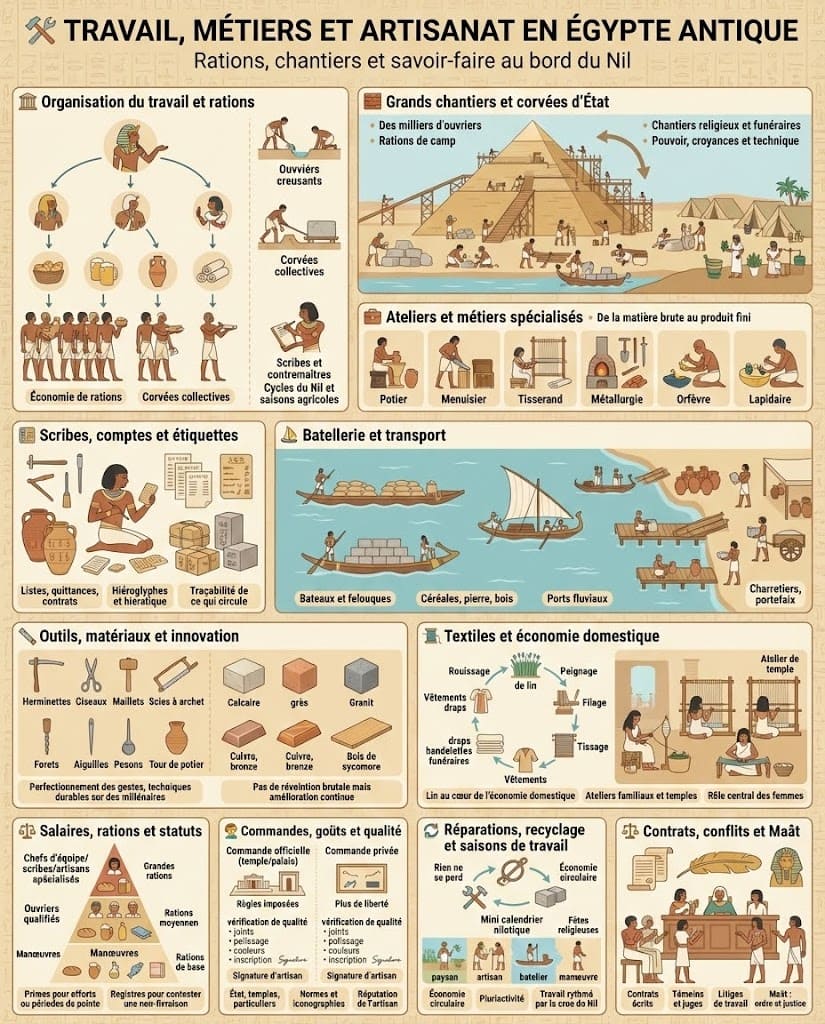

🛠️ Travail, métiers et artisanat

🏛️ Organisation générale du travail

Le travail en Égypte antique s’inscrit dans une économie de rations : l’État verse pain, bière, huile et textiles en échange de services. Les corvées collectives — curage des canaux, transport de blocs, entretien des digues — assurent la stabilité du pays. Les équipes sont encadrées par contremaîtres et scribes, qui notent présences, tâches et livraisons. Cette logistique s’appuie sur les cycles du fleuve et la répartition saisonnière des travaux agricoles.

🧱 Grands chantiers et corvées d’État

Les chantiers monumentaux mobilisent des milliers d’ouvriers : carriers, tailleurs de pierre, charpentiers, cordiers, bateliers. La rotation des équipes limite l’absence des paysans au moment des semailles. Les rations structurent la vie de camp : logement, soins, justice locale. Les chantiers religieux et funéraires, en particulier, montrent l’articulation entre pouvoir politique, croyances et prouesses techniques, à relier à pyramides et momification.

🧰 Métiers artisanaux : du geste au produit fini

Les ateliers spécialisés transforment les matières premières : le potier façonne et cuit des milliers de jarres ; le menuisier monte portes et coffres en bois local ou importé ; le tisserand produit des toiles de lin du quotidien aux tissus fins. Dans la métallurgie, cuivre et bronze sont fondus, coulés et martelés pour obtenir outils, lames et parures. L’orfèvre travaille l’or, l’argent et les pierres semi-précieuses, tandis que le lapidaire polit amulettes et scarabées.

⛵ Batellerie et logistique du Nil

La batellerie est centrale : barges et felouques transportent céréales, pierre, bois et personnel. Les équipages suivent les vents, les courants et les variations de niveau. Les ports fluviaux, avec leurs quais et dépôts, organisent l’embarquement et le contrôle des cargaisons. Les bateliers, charretiers et portefaix assurent l’ultime maillon vers les chantiers et les marchés.

🧮 Scribes, comptes et traçabilité

Chaque étape laisse des traces : listes d’outils, relevés d’heures, accusés de réception. Les scribes utilisent tablettes, ostraca et papyrus pour enregistrer ce qui circule. Les marques sur jarres, ballots et blocs servent d’étiquettes. Cette traçabilité par l’écrit — listes, quittances, contrats — renvoie à la maîtrise de l’écriture hiéroglyphique et hiératique, au cœur de l’administration.

🪚 Outils, matériaux et innovation

Le quotidien de l’artisan repose sur un outillage varié : herminettes, ciseaux, maillets, scies à archet, forets à archet, aiguilles à tisser, pesons, tours de potier. Le choix des matériaux — calcaire, grès, granit, cuivre, bronze, bois sycomore — dépend des chantiers et de l’accès aux carrières et aux échanges. Les techniques évoluent par perfectionnement des gestes, non par ruptures brutales, ce qui explique la longévité des savoir-faire.

🧵 Textiles et économie domestique

Le lin structure l’économie familiale : semé, roui, peigné, filé puis tissé, il fournit vêtements, draps et bandelettes funéraires. Les ateliers domestiques coexistent avec des centres plus grands liés aux domaines des temples. Les femmes participent largement à ces étapes, combinant tâches ménagères, tissage et petits échanges de proximité.

⚖️ Salaires, rations et hiérarchies

Les rémunérations varient selon la qualification et la pénibilité. Les chefs d’équipe, les scribes et certains artisans hautement spécialisés reçoivent des rations accrues. Des primes en huile, poisson salé ou textiles récompensent la performance ou les périodes de pointe. Les registres permettent de contester une absence de livraison, et des conseils locaux arbitrent les litiges.

🧑🎨 Commandes, goûts et qualité

La demande émane de l’État, des temples et des particuliers. Les commandes officielles imposent normes, iconographies et proportions, tandis que les commandes privées laissent plus de liberté. La qualité se juge à la régularité des joints, à la finesse des polissages, à la tenue des couleurs et à l’exactitude des inscriptions. Les artisans signent parfois leur œuvre, gage de réputation et de transmission de clientèle.

🔁 Réparations, recyclage et économie circulaire

Rien ne se perd : on réaffûte les lames, on refile les cordages, on réemploie les blocs et on répare vaisselle et outils. Les ateliers récupèrent chutes et fragments pour d’autres usages. Cette pratique répond aux contraintes d’approvisionnement et à la volonté d’économiser matières et temps.

🧑⚖️ Contrats, conflits et protection

Contrats de travaux, prêts d’outils, associations temporaires : l’écrit sécurise les relations professionnelles. Les conflits portent sur la qualité, les délais ou les rations. Des témoins, puis des juges locaux, tranchent en se référant à l’idéal de Maât. En arrière-plan, le pharaon reste garant de l’ordre, comme le rappelle l’étude sur les pharaons.

🌾 Saisonnalité et pluriactivité

Beaucoup cumulent activités : paysan l’hiver, artisan au printemps, batelier l’été, manœuvre sur un chantier à l’automne. Cette flexibilité s’explique par le calendrier nilotique et la nécessité d’assurer l’autosubsistance. Les fêtes et processions religieuses ponctuent aussi les rythmes, reliant vie professionnelle et croyances partagées.

Chantiers, ateliers, batellerie et écriture : les métiers et l’organisation du travail en Égypte antique. 📸 Source : reviserhistoire.fr

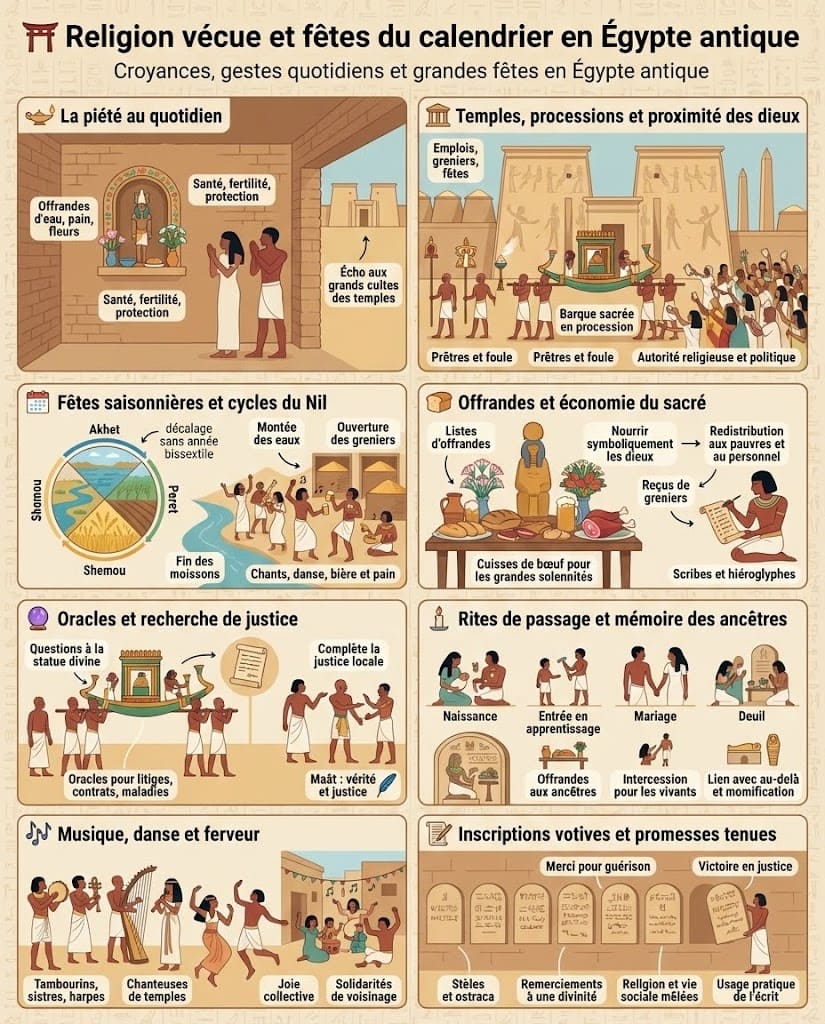

⛩️ Religion vécue et fêtes du calendrier

🪔 La piété au quotidien

Dans la vie quotidienne en Égypte antique, la piété s’exprime à la maison : petites offrandes d’eau, de pain et de fleurs devant une image protectrice. On sollicite santé, fertilité et protection. Ces gestes font écho aux grands cultes des temples, présentés dans l’article sur la religion et le panthéon.

🏛️ Temples, processions et proximité des dieux

Les temples organisent la vie urbaine : emplois, greniers, fêtes. Lors des processions, la barque sacrée sort en ville ; les fidèles adressent vœux et remerciements. Les prêtres assurent les rites quotidiens, mais la foule participe aux moments forts du calendrier, sous l’autorité religieuse et politique rappelée dans l’étude des pharaons.

🎉 Fêtes saisonnières et cycles du Nil

Théoriquement, il suit les saisons. Mais faute d’année bissextile, ce calendrier civil se décalait lentement par rapport au cycle réel du Nil. Des fêtes marquent la montée des eaux, l’ouverture des greniers ou la fin des moissons. On chante, on danse, on partage bière et pain. Cette synchronisation rituel-agriculture prolonge ce que tu as vu dans le rôle du Nil.

🍞 Offrandes et économie du sacré

Les offrandes (pain, bière, viande lors des grandes solennités) nourrissent symboliquement les dieux et, redistribuées, soutiennent pauvres et personnel. Les listes d’offrandes et reçus de greniers sont consignés par des scribes, ce qui renvoie aux pratiques décrites dans l’article sur les hiéroglyphes.

🔮 Oracles et recherche de justice

Lors des processions, on pose des questions à la statue divine ; un mouvement de la barque ou une réponse écrite sert d’oracle. Ces consultations couvrent litiges, contrats ou maladies. Elles complètent la justice locale et l’idéal de Maât, centrale dans la présentation de Maât.

🕯️ Rites de passage et mémoire des ancêtres

Naissance, entrée en apprentissage, mariage et deuil s’accompagnent de prières et d’amulettes. On entretient la mémoire des ancêtres par des offrandes, afin qu’ils intercèdent pour les vivants. La préparation à l’au-delà, avec embaumement et tombe, est à relier à pyramides et momification.

🎶 Musique, danse et ferveur

Tambourins, sistres et harpes rythment fêtes et processions. Les musiciens et chanteuses des temples animent les rituels ; dans les quartiers, on imite ces formes lors des célébrations familiales. La joie collective renforce les solidarités de voisinage et la cohésion de la cité.

📝 Inscriptions votives et promesses tenues

Les fidèles déposent stèles et ostraca remerciant une divinité pour une guérison ou une victoire en justice. Ces témoignages, souvent très concrets, démontrent l’imbrication du religieux et du social, et illustrent l’usage pratique de l’écrit vu dans les hiéroglyphes.

Piété au quotidien, processions, fêtes saisonnières et rites de passage : la religion vécue par les Égyptiens au fil de l’année. 📸 Source : reviserhistoire.fr

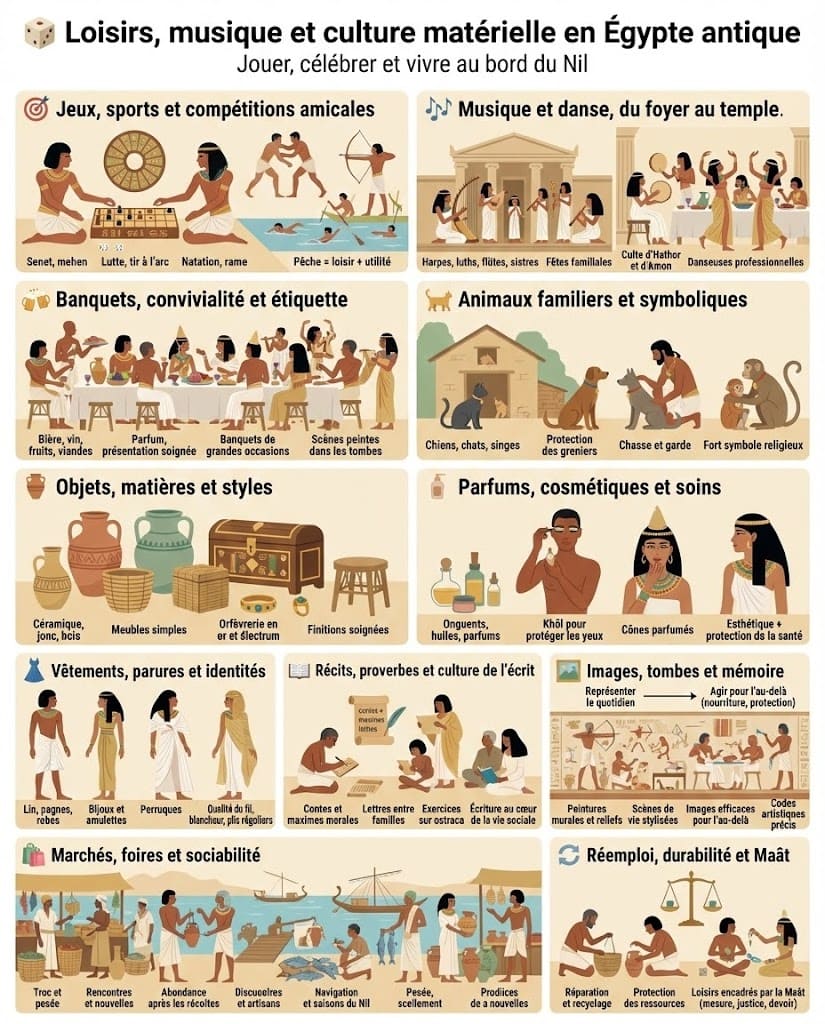

🎲 Loisirs, musique et culture matérielle

🎯 Jeux, sports et compétitions amicales

Dans la vie quotidienne en Égypte antique, on joue beaucoup : le senet et le mehen occupent les soirées, sur des plateaux gravés ou peints. La lutte, le tir à l’arc, la natation et la rame forment les corps, tandis que la pêche à l’hameçon ou au harpon mêle loisir et utilité. Les plateaux portent parfois des signes notés en hiératique, preuve que jeu et écriture se côtoient.

🎶 Musique et danse, du foyer au temple

Harpes arquées, luths, flûtes et sistres accompagnent chants et processions. À la maison, tambourins et claquoirs rythment les fêtes. Dans les cultes d’Hathor ou d’Amon, la musique soutient la communication avec le divin, comme expliqué dans l’article sur la religion. Les danseuses professionnelles officient lors des banquets et des célébrations publiques.

🍻 Banquets, convivialité et étiquette

Les banquets mettent à l’honneur bière, vin, fruits et viandes lors des grandes occasions. On s’assoit sur des tabourets, on se parfume et l’on présente les plats sur des plateaux. Les scènes peintes dans les tombes montrent musiciens, serviteurs, convives et offrandes, un miroir du quotidien relié aux pratiques funéraires décrites dans pyramides et momification.

🐈 Animaux familiers et symboliques

Chiens, chats et parfois singes partagent la maison. Les chats protègent greniers et garde-manger, tandis que les chiens accompagnent chasse et garde. Les animaux reçoivent colliers et soins, et portent une forte charge symbolique, souvent évoquée dans les scènes religieuses détaillées dans religion et panthéon.

🏺 Objets, matières et styles

Les jarres en céramique, les paniers en jonc, les coffres en bois et les meubles simples forment la base du quotidien. Les artisans jouent sur les formes et les finitions : engobes, polissages, incrustations. L’orfèvrerie mêle or, électrum et pierres semi-précieuses. Pour comparer les styles, tu peux parcourir les collections en ligne du British Museum.

🧴 Parfums, cosmétiques et soins

Onguents et huiles parfumées protègent la peau et parfument le corps. Le khôl protège les yeux du soleil et des infections. Les cônes de graisse parfumée fondent sur la chevelure lors des fêtes. Ces pratiques, à la fois esthétiques et prophylactiques, illustrent l’attention portée au corps et à la pureté, notions centrales pour comprendre la piété domestique présentée dans religion et panthéon.

👗 Vêtements, parures et identités

Le lin domine : pagnes, robes gainantes, voiles légers. Les bijoux signalent statut et goût : colliers oushebtis, bracelets, amulettes protectrices. Les perruques, parfois très élaborées, complètent la présentation. La qualité du fil, la blancheur des tissus et la régularité des plis traduisent le savoir-faire textile présenté dans la partie sur les métiers.

📖 Récits, proverbes et culture de l’écrit

Contes, maximes morales et lettres circulent entre familles et ateliers. Les scribes copient modèles et histoires qui enseignent conduite et prudence. Les ostraca (éclats de calcaire) servent de supports d’exercices. Pour comprendre cet univers scripturaire, revois les hiéroglyphes, qui irriguent contrats, reçus et étiquettes.

🖼️ Images, tombes et mémoire

Peintures murales et reliefs fixent scènes de chasse, d’artisanat ou de banquet. Ces images ne sont pas « illustratives » seulement : elles agissent pour l’au-delà, en garantissant nourriture et protection. Elles reflètent le réel tout en le stylisant selon des codes discutés dans l’article sur les pharaons.

🛍️ Marchés, foires et sociabilité

Les marchés rassemblent producteurs, artisans et bateliers. On troque, on pèse, on scelle, et l’on discute des nouvelles. La saison joue un rôle majeur : l’abondance suit les récoltes et la navigation. Pour comprendre ce rythme, reporte-toi au rôle du Nil, qui structure l’offre et les circulations.

🔄 Réemploi, réparations et durabilité

On répare paniers et poteries, on refile cordages et on recoud textiles. Les objets passent d’un usage à l’autre selon l’usure. Cette économie du réemploi protège les ressources, et s’explique par l’accès parfois difficile aux matières premières.

🧭 Loisirs et ordre du monde

Jeux, musique, parfums et banquets ne sont pas des « à-côtés » : ils entretiennent liens sociaux, santé et équilibre moral. Ils inscrivent chacun dans l’ordonnancement voulu par la Maât, où le plaisir reste cadré par la mesure, la justice et le devoir, notions que l’on retrouvera dans l’organisation du temps et du calendrier nilotique.

Jeux, musique, banquets et objets du quotidien : les loisirs et la culture matérielle des Égyptiens de l’Antiquité. 📸 Source : reviserhistoire.fr

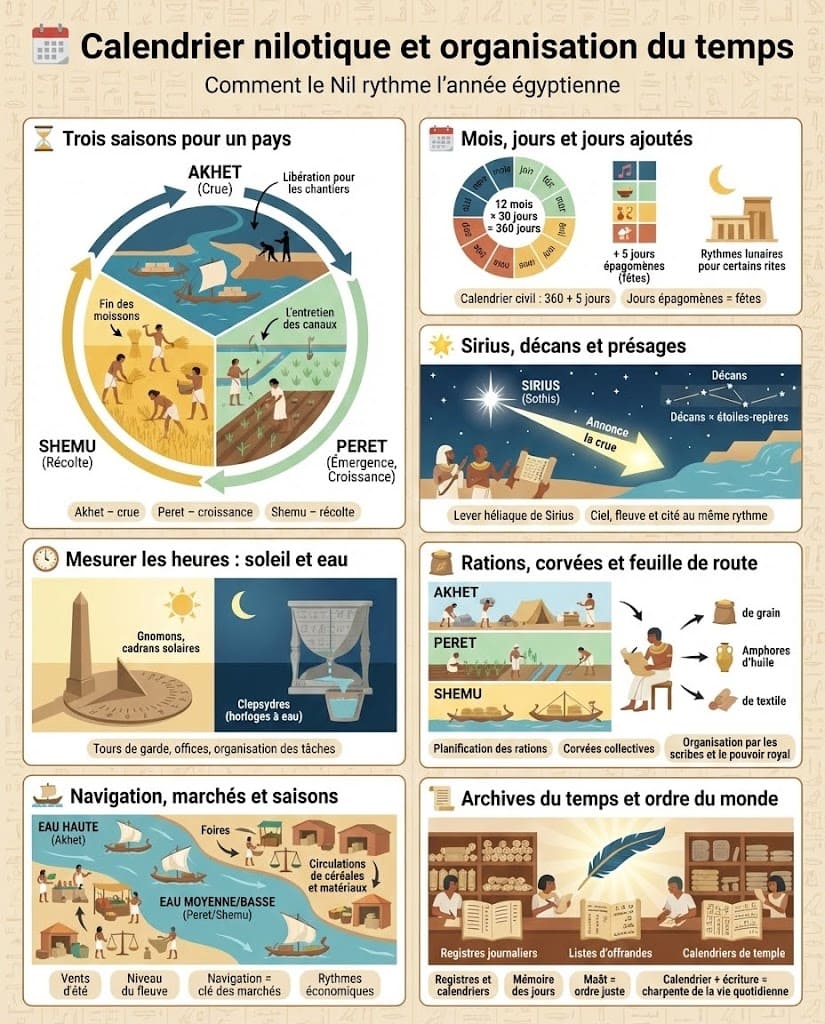

📅 Calendrier nilotique et organisation du temps

⏳ Trois saisons pour un pays

Le temps se règle sur le Nil : Akhet (crue), Peret (émergence, croissance) et Shemu (récolte). Chaque saison dure quatre mois et commande les travaux, les fêtes et les déplacements. Ainsi, l’inondation libère les paysans pour les chantiers, tandis que la décrue lance semailles et entretien des canaux. Revois le fonctionnement des crues dans l’article sur le Nil.

🗓️ Mois, jours et jours « ajoutés »

Le calendrier civil compte 12 mois de 30 jours, soit 360 jours, auxquels s’ajoutent 5 jours épagomènes dédiés à des fêtes. Par ailleurs, les temples suivent souvent un rythme lunaire pour certaines célébrations. Cette double logique — civile et rituelle — tisse le lien entre administration et culte, expliqué dans la religion et le panthéon.

🌟 Sirius, décans et présages

Le lever héliaque de Sirius (Sothis) annonce la crue. De plus, la nuit se découpe grâce aux « décans », étoiles-repères que les prêtres observent. Ces repères célestes rythment processions, oracles et grandes solennités, thèmes détaillés dans la synthèse religieuse. Ainsi, le ciel, le fleuve et la cité battent la même mesure.

🕰️ Mesurer les heures : soleil et eau

On utilise gnomons et cadrans solaires pour le jour ; la nuit, des clepsydres (horloges à eau) régulent tours de garde et offices. Les outils portent parfois des inscriptions indiquant dédicaces ou repères, visibles grâce à l’écriture hiéroglyphique. Par conséquent, la précision du temps sert autant la piété que la logistique.

📦 Rations, corvées et feuille de route

Les scribes planifient livraisons de grains, huile et textiles selon les saisons. En Akhet, on dresse équipes et logements de chantier ; en Peret, on suit semailles et réparations ; en Shemu, on coordonne moissons et transports. Cette organisation se comprend avec le rôle du pharaon et les pratiques de l’écrit vues dans les hiéroglyphes.

🚢 Navigation, marchés et saisons

Les vents d’été et le niveau du fleuve conditionnent la batellerie : on remonte à la voile, on descend au courant. Dès lors, foires et marchés s’alignent sur la navigabilité. Les circuits des céréales et des matériaux, présentés dans l’article sur le Nil, expliquent ces rythmes économiques.

📑 Archives du temps et ordre du monde

Registres journaliers, listes d’offrandes et calendriers de temples fixent la mémoire des jours. Tenir ce temps écrit, c’est faire régner la Maât — l’ordre juste — au niveau de la cité comme du foyer. Ainsi, calendrier et écritures forment la charpente invisible de la vie quotidienne en Égypte antique.

Trois saisons, Sirius, outils de mesure et archives : le calendrier nilotique qui organise le temps et la vie quotidienne en Égypte antique. 📸 Source : reviserhistoire.fr

🧠 À retenir : Vie quotidienne en Égypte antique

- La vie quotidienne en Égypte antique s’organise autour du Nil : crue, semailles, récolte rythment travaux, fêtes et échanges (voir le Nil et l’agriculture).

- Alimentation de base : pain d’emmer et bière, complétés par légumes, fruits et poisson ; la viande est surtout festive.

- Maisons en brique crue, ruelles étroites, toiture plate ; mobilier simple (nattes, coffres, tabourets) et outils du quotidien.

- Hygiène valorisée : khôl, huiles et parfums ; soins par plantes et remèdes transmis par l’écrit et la tradition.

- La famille est la cellule de base ; droits juridiques des femmes attestés ; contrats de mariage et d’héritage écrits (voir les pharaons).

- Travail encadré par l’État : rations en nature, corvées, grands chantiers ; ateliers spécialisés (poterie, textile, métal, bois).

- Rôle clé des scribes : comptes, reçus, contrats, listes ; l’écrit irrigue administration et échanges (voir hiéroglyphes).

- Religion vécue partout : autels domestiques, processions, oracles ; les fêtes suivent les saisons du fleuve (voir religion et panthéon).

- Loisirs variés : senet, musique, danse, banquets ; animaux familiers utiles et symboliques.

- Calendrier nilotique en trois saisons, 12 mois de 30 jours + 5 jours épagomènes ; repères célestes (Sirius, décans) pour organiser cité et temples.

- Idéal de Maât (ordre, justice, vérité) comme boussole morale, sociale et politique, des foyers aux tribunaux.

👉 Tu peux approfondir les pratiques funéraires et l’économie du sacré dans pyramides et momification, afin de relier gestes du quotidien et vision de l’au-delà.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur la vie quotidienne en Égypte antique

Les Égyptiens mangeaient-ils de la viande tous les jours ?

Non. La base, c’est le pain d’emmer et la bière, complétés par légumes, fruits et poisson. La viande est plutôt réservée aux fêtes et aux offrandes, dans un système alimentaire rythmé par les crues du fleuve (revoir le Nil et l’agriculture).

Pourquoi tout le monde boit de la bière ? Est-ce « alcoolisé » ?

La bière est une boisson nourrissante et peu alcoolisée, fabriquée à partir de céréales. Elle hydrate et apporte des calories. On en distribue comme rations sur les chantiers et dans les ateliers, selon une administration tenue par des scribes (voir aussi hiéroglyphes).

Les femmes avaient-elles des droits juridiques ?

Oui. Elles peuvent posséder, hériter, conclure des contrats et intenter une action en justice. Le mariage est encadré par des écrits. La justice locale se réclame de la Maât (ordre, vérité), idéal garanti par le souverain (relire les pharaons).

Comment devenait-on scribe ?

Par un long apprentissage : copie de modèles, listes, calculs et tenue de comptes. Les meilleurs accèdent aux bureaux de l’État, des temples et des chantiers. L’écrit irrigue rations, contrats et reçus (à revoir dans l’article sur les hiéroglyphes).

Le calendrier faisait 365 jours ?

Oui : 12 mois de 30 jours (360), plus 5 jours « épagomènes » dédiés aux fêtes. Trois saisons structurent l’année : crue, croissance, récolte. Ce rythme s’aligne sur les travaux agricoles et les fêtes religieuses (voir le Nil et la section calendrier).