🎯 Pourquoi les villes au Moyen Âge sont-elles essentielles ?

Quand on pense au Moyen Âge, on imagine souvent des châteaux ou des paysans dans les champs.

Mais c’est oublier l’incroyable dynamisme des villes au Moyen Âge ! Derrière leurs remparts, elles bouillonnent d’activités, attirent des populations diverses, et deviennent de véritables centres d’innovation, de commerce et de culture.

De simples bourgs à de puissantes cités marchandes, ces villes témoignent d’une profonde transformation sociale, économique et politique qui prépare l’Europe moderne. Alors, comment sont-elles nées ? Qui y vivait ? Et pourquoi leur rôle a-t-il été si crucial dans l’histoire médiévale ?

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🌱 La naissance des villes

- 🏰 Une structure fermée et hiérarchisée

- 🛠️ Artisans et commerçants : le moteur urbain

- ⚖️ Les bourgeois et les libertés urbaines

- 🎭 Culture et vie intellectuelle

- 📚 Conclusion

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz sur les villes au Moyen Âge

🔍 Prêt à découvrir une autre facette du Moyen Âge ? Plongeons dans l’univers fascinant des villes médiévales !

🌱 La naissance des villes au Moyen Âge : un renouveau urbain progressif

Les villes au Moyen Âge n’apparaissent pas du jour au lendemain. Leur renaissance se fait de façon progressive, à partir du XIe siècle. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution. Tout d’abord, la croissance démographique permet à la population de sortir des campagnes. Ensuite, les échanges commerciaux reprennent avec vigueur, favorisés par la fin des grands raids (Vikings, Hongrois) et une stabilisation politique progressive. Des mouvements comme la « Paix de Dieu » tentent aussi de sécuriser les routes et les marchands. Enfin, l’amélioration des techniques agricoles libère des bras : certains paysans quittent les champs pour chercher fortune ailleurs.

Si de nombreuses villes importantes sont héritées de l’Antiquité et connaissent un renouveau (notamment dans le Sud de l’Europe), de nombreux nouveaux centres urbains apparaissent également ex nihilo (à partir de rien). Parfois, un simple carrefour routier ou un point de passage sur une rivière suffit à attirer les marchands. D’autres fois, ce sont les abbayes ou les châteaux forts qui stimulent la création d’un bourg, car ils offrent protection et stabilité.

Cette stabilisation s’inscrit aussi dans un héritage politique plus ancien : l’empire de Charlemagne, qui structure durablement l’Occident chrétien.

Ce bourg peut croître rapidement, attirer artisans, commerçants, et devenir une ville.

Les premières villes médiévales sont souvent appelées “bourgades” ou “bourgs”. Il s’agit de lieux encore modestes, mais dynamiques. Leur développement repose sur les échanges économiques, la présence d’un marché ou d’une foire, et le soutien des seigneurs ou de l’Église. Ces lieux concentrent des activités spécifiques, qu’on ne retrouve pas dans les villages : métiers spécialisés, justice urbaine, administration, parfois même écoles ou hôpitaux rudimentaires.

Dans bien des cas, c’est l’Église qui joue un rôle moteur. Les grandes abbayes situées sur les routes de pèlerinage (comme Saint-Denis près de Paris) ou les sièges d’évêchés (villes avec cathédrales comme Reims ou Chartres) participent activement à l’essor urbain. En attirant pèlerins, savants ou simples fidèles, elles stimulent l’économie locale. Parallèlement, certains seigneurs encouragent la naissance des villes pour lever de nouveaux impôts ou créer des points d’appui stratégiques.

On observe ainsi une double dynamique : économique d’un côté, politique et religieuse de l’autre. C’est cette combinaison qui donne naissance à un tissu urbain diversifié, composé de villes petites et grandes, marchandes ou religieuses, paisibles ou turbulentes.

À mesure que les villes au Moyen Âge se développent, elles deviennent des pôles d’attraction pour toute la région. Elles offrent des perspectives inédites : se former à un métier, vendre sa production, échapper à certaines contraintes seigneuriales. Ce phénomène de migration rurale vers les villes va profondément modifier la structure de la société médiévale.

🏰 Une ville au Moyen Âge : espace clos, structuré et hiérarchisé

À la différence des villages, les villes au Moyen Âge se distinguent par une structure physique bien définie. Elles sont généralement entourées de hauts remparts, construits en pierre ou en bois selon les ressources locales.

Entrée monumentale des remparts protégeant la vieille ville de Varsovie. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY-SA

Ces murailles ne sont pas seulement symboliques : elles protègent la ville des attaques, mais définissent aussi l’espace juridique de la ville et permettent de contrôler les flux de marchandises pour prélever des taxes (l’octroi).

Les imposants remparts de Varsovie protégeant la vieille ville depuis le Moyen Âge. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY-SA

Entrer dans la ville n’est pas anodin : il faut passer par des portes surveillées, souvent fermées la nuit ou en temps de crise.

À l’intérieur de ces fortifications, la ville s’organise selon une logique assez précise. Le centre est occupé par la place principale, lieu de rassemblement, de marché, mais aussi de justice.

Echternach, exemple de ville médiévale bien conservée au Luxembourg. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY-SA

Tout autour, on trouve l’église principale – une église paroissiale ou, dans les cités importantes, la cathédrale (siège de l’évêque) – qui domine le paysage urbain par sa taille et sa décoration. C’est là que se déroulent les cérémonies religieuses, les annonces officielles et parfois même les assemblées politiques locales.

Relief en pierre illustrant la dévotion religieuse au Moyen Âge. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY-SA

Dans les villes à croissance organique, les rues sont souvent étroites et sinueuses. Cependant, certaines villes neuves (comme les bastides) sont construites selon un plan régulier, avec des rues droites. On retrouve des quartiers spécialisés : celui des tanneurs, des forgerons, des boulangers ou des tisserands. Chacun y travaille, y vit, y transmet son savoir-faire.

Ruelle pavée typique des villes médiévales, avec maisons serrées et passages étroits. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY-SA

Ces zones sont parfois malodorantes ou bruyantes, mais elles sont essentielles à la vitalité économique de la ville. Contrairement à une vision moderne, cette spécialisation ne découle pas d’un plan rigide mais d’une organisation spontanée, forgée par le besoin.

Les habitations s’élèvent sur plusieurs étages pour maximiser l’espace. Elles sont souvent construites en bois et torchis en Europe du Nord et de l’Ouest, tandis que la pierre et la brique dominent en Europe méridionale.

Architecture traditionnelle préservée dans une ville médiévale européenne. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY-SA

Le rez-de-chaussée sert de boutique ou d’atelier, tandis que les étages supérieurs sont réservés à la vie privée. Les rues sont donc vivantes, animées, mais également encombrées : charrettes, animaux, passants et artisans s’y croisent en permanence.

Malgré cette agitation, un certain ordre règne. Les autorités urbaines, lorsqu’elles existent, veillent à la propreté, à la sécurité et à la régulation des activités commerciales. Des fontaines publiques, des puits, voire des égouts primitifs sont parfois installés pour assurer une hygiène minimale, bien que souvent insuffisante.

Enfin, il ne faut pas oublier le rôle symbolique de la ville close. Vivre dans les villes au Moyen Âge, c’est appartenir à une communauté spécifique, dotée de droits, de règles et d’une relative autonomie. Cette appartenance donne une identité forte aux citadins, fiers d’habiter un espace à part, protégé et vivant.

🛠️ Artisans et commerçants : les moteurs des villes au Moyen Âge

Ce qui fait battre le cœur des villes au Moyen Âge, ce sont les hommes et les femmes qui y travaillent chaque jour. Artisans et commerçants donnent à la ville son rythme, sa couleur, son dynamisme. Leurs gestes façonnent les objets du quotidien, leurs échanges nourrissent la vie locale et renforcent les liens avec l’extérieur.

Dans chaque rue, on entend le marteau du forgeron, on sent les effluves du boulanger, on croise le tailleur ou l’épicier. Chaque métier s’exerce dans un atelier, souvent adossé à l’habitation.

Démonstration du filage de la laine lors d’un marché médiéval. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY-SA

Ces artisans ne sont pas isolés : ils s’organisent souvent en métiers (parfois appelés guildes ou arts), c’est-à-dire des associations de travailleurs exerçant la même activité.. Ces groupes fixent les règles du travail, forment les apprentis et veillent à la qualité des produits. Ils fonctionnent aussi comme des monopoles économiques, contrôlant l’accès au métier et limitant la concurrence. Et organisent parfois des fêtes religieuses communes.

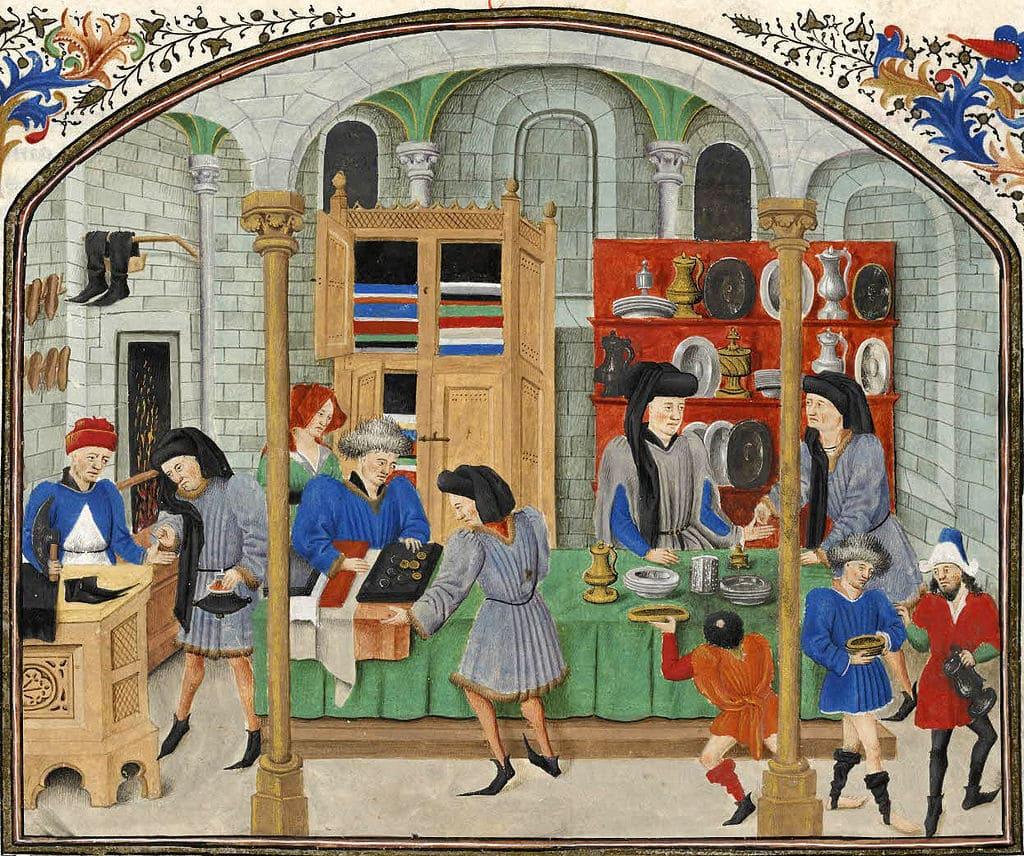

Scène de marché : marchands, balances et vaisselle dans une échoppe urbaine. 📸 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Les commerçants, eux, animent les foires et les marchés. Ils vendent des denrées alimentaires, des tissus, des épices, ou encore des objets venus de contrées lointaines. Certaines villes deviennent célèbres pour leurs foires annuelles, comme Troyes ou Provins, où l’on vient de toute l’Europe pour échanger, négocier, acheter.

Ambiance vivante d’un marché médiéval à Cordoue, avec artisanat et démonstrations. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY-SA

Ces rassemblements temporaires transforment la ville en un lieu cosmopolite et bruyant.

Grâce à ces échanges, les villes au Moyen Âge s’enrichissent. Des marchands investissent dans la pierre, construisent de grandes maisons à encorbellements, créent des comptoirs ou des banques. C’est le début d’une économie plus complexe, dans laquelle l’argent circule davantage et où le crédit commence à se développer.

Marché médiéval animé dans la ville espagnole de Logroño. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY-SA

Le travail n’est pas seulement une affaire de survie, c’est aussi une source de fierté. Les artisans apposent parfois des marques (poinçons) sur leurs productions pour en garantir la qualité, les commerçants se regroupent pour défendre leurs intérêts, les maîtres forment les jeunes et transmettent un savoir-faire précieux. Cette transmission contribue à renforcer l’identité urbaine et à structurer la ville autour d’un réseau d’échanges et de compétences.

On comprend alors que les artisans et les commerçants ne sont pas de simples acteurs économiques. Ils sont les piliers de la ville. Sans eux, pas de production, pas de circulation des biens, pas d’animation. Grâce à eux, les villes au Moyen Âge deviennent des centres de vie et de croissance. Ce sont eux qui font battre le pouls de la cité.

⚖️ Les bourgeois au Moyen Âge : naissance d’une nouvelle liberté urbaine

Au sein des villes au Moyen Âge, une nouvelle catégorie sociale émerge progressivement : les bourgeois. Ce mot, qui nous semble aujourd’hui banal, désignait alors des habitants libres de la ville, souvent commerçants ou artisans aisés. Leur statut n’est ni noble, ni paysan, mais bien spécifique : ils vivent de leur travail, paient des impôts à la ville, et revendiquent de plus en plus d’autonomie.

Dans de nombreuses cités, les bourgeois cherchent à se détacher du pouvoir féodal. Pour cela, ils obtiennent des chartes de franchise. Ces documents, parfois achetés au seigneur local ou accordés par le roi, garantissent des droits nouveaux : liberté de commerce, exemption de certaines corvées, droit de justice locale. En échange, les habitants versent un impôt régulier et s’organisent pour gérer eux-mêmes les affaires de la ville.

Cette autonomie prend des formes variées. Dans certaines villes, des conseils municipaux se forment. On y trouve des échevins, des prud’hommes, un maire ou un prévôt, chargés d’organiser la vie urbaine. Ces institutions ne sont pas démocratiques au sens moderne du terme. Elles tendent rapidement à devenir des oligarchies, contrôlées par les familles les plus riches (le patriciat), excluant souvent les habitants plus modestes de la prise de décision, ce qui entraîne des tensions.

Ce pouvoir urbain est souvent défendu avec vigueur. À plusieurs reprises dans l’histoire médiévale, les villes se soulèvent contre des seigneurs jugés trop autoritaires. Certaines s’arment et construisent des bâtiments symbolisant leur liberté (des beffrois dans le Nord, des palais communaux en Italie). Cette dynamique est forte dans les communes du Nord (comme Laon ou Lille), qui gagnent en autonomie face à leur seigneur. En Italie, ce mouvement va encore plus loin, certaines cités devenant de véritables Républiques indépendantes.

Les villes au Moyen Âge deviennent alors des laboratoires politiques. Elles expérimentent des formes de liberté encadrée, de gestion collective, de règles autonomes. Tout cela contribue à créer un espace original, où une partie des habitants (les bourgeois) développe un fort sentiment d’appartenance à leur communauté et gère collectivement ses intérêts.

Le mot “bourgeois” prendra au fil des siècles un autre sens, mais au départ, il incarne cette idée neuve : celle que le citadin peut gouverner sa ville, organiser sa vie collective, défendre ses intérêts face aux puissants. En cela, les villes médiévales marquent une rupture. Elles annoncent les débats politiques futurs, les luttes sociales, et les premières formes de conscience civique en Europe.

🎭 Ville et culture au Moyen Âge : un véritable bouillonnement d’idées

Contrairement à l’image figée d’un Moyen Âge obscur, les villes au Moyen Âge sont des lieux d’effervescence intellectuelle et artistique. Si la culture reste fortement marquée par la religion, on observe aussi une ouverture à de nouveaux savoirs, une circulation d’idées, et une vie publique riche en événements.

Dans les grandes villes, des écoles urbaines apparaissent dès le XIIe siècle. Certaines se transforment en universités, comme à Paris, Bologne ou Oxford. On y enseigne le droit, la théologie, la médecine ou encore la philosophie. Ces lieux attirent des étudiants venus de toute l’Europe, qui débattent, rédigent, copient des manuscrits. Dans les universités, le latin est la langue quasi exclusive de l’enseignement et des débats. Parallèlement, l’usage des langues courantes (vernaculaires) progresse dans l’administration et la littérature.

Mais la culture médiévale ne se limite pas aux érudits. Dans les rues, sur les places, des jongleurs et des conteurs animent la vie quotidienne. Ils chantent les exploits des chevaliers, les récits bibliques ou les histoires populaires. Ces spectacles donnent une âme à la ville, et renforcent le sentiment d’appartenance des citadins.

L’art urbain, quant à lui, se manifeste dans l’architecture, la sculpture ou les vitraux des églises. Les artisans ornent les portails, les colonnes, les façades. Chaque détail raconte une scène, une morale, un passage de la Bible. Ces images servent à instruire mais aussi à émerveiller.

Les villes médiévales célèbrent aussi les grands moments du calendrier religieux. À l’occasion des processions, des fêtes de saints ou des entrées royales, toute la cité s’organise. Les rues sont décorées, les cloches sonnent, les corps de métiers défilent. Ces fêtes renforcent la cohésion sociale, tout en valorisant le rôle de la ville dans le royaume.

Foule et animation lors du marché médiéval annuel de Turku. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY-SA

Enfin, notons que certaines villes deviennent elles-mêmes des symboles de culture. Bruges, Florence, Venise ou Avignon rayonnent bien au-delà de leurs murs. Elles attirent artistes, mécènes, penseurs. Leur rayonnement préfigure celui des cités de la Renaissance.

La Rue des Chevaliers, témoignage de l’histoire médiévale de Rhodes. 📸 Source : Wikimedia Commons — CC BY-SA

📚 Conclusion : les villes au Moyen Âge, bien plus qu’un décor

Les villes au Moyen Âge ne sont pas des décors figés. Elles sont des lieux vivants, où se croisent économie, politique, culture et foi. Leur naissance progressive marque une rupture dans l’organisation du monde féodal. Leur structure fermée n’empêche pas l’ouverture sur l’extérieur. Leur population, hétérogène, façonne une nouvelle identité urbaine.

Grâce à l’énergie de leurs habitants – artisans, commerçants, bourgeois, étudiants ou artistes – les villes deviennent des moteurs de transformation. Elles annoncent déjà la société moderne. Le Moyen Âge urbain n’est donc ni une parenthèse ni un passage obligé : c’est une époque d’invention, d’adaptation et de foisonnement, que nous continuons d’explorer et d’admirer aujourd’hui.

📌 Pour réviser les points essentiels sur les villes au Moyen Âge, consulte le résumé ci-dessous 👇

🧠 À retenir

- Les villes médiévales renaissent à partir du XIe siècle grâce au commerce et à la démographie.

- Elles sont structurées autour d’un centre, protégées par des remparts, et organisées par quartiers.

- Les artisans et commerçants sont les piliers économiques des cités médiévales.

- Les bourgeois obtiennent des chartes de liberté, amorçant une autonomie urbaine inédite.

- La culture médiévale s’épanouit dans les villes : écoles, spectacles, art religieux, fêtes populaires.