🌆 Pourquoi les villes industrielles sont-elles emblématiques ?

Quand on pense à la Révolution industrielle, on imagine tout de suite des machines à vapeur et de grandes usines. Mais un autre bouleversement se cache derrière cette mutation : l’essor des villes industrielles. En quelques décennies, des villages calmes se transforment en cités noires de fumée, où s’entassent des milliers d’ouvriers venus chercher du travail. L’urbanisation accélérée modifie profondément la société, les modes de vie et même l’environnement.

Ces villes ne sont pas seulement des lieux de production : elles deviennent des symboles du progrès, mais aussi des inégalités. Leur histoire raconte à la fois la naissance du monde moderne et les souffrances de ceux qui l’ont bâti.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 📈 Croissance rapide des villes industrielles

- 🚰 Conditions de vie et d’hygiène

- 🏘️ Les quartiers ouvriers et bourgeois

- 🌫️ Pollution et environnement

- 🌍 Migrations et brassage social

- 🎭 Culture, loisirs et nouvelles pratiques urbaines

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

Plongeons dans les rues enfumées des villes industrielles pour comprendre comment elles sont devenues le cœur battant de la Révolution industrielle.

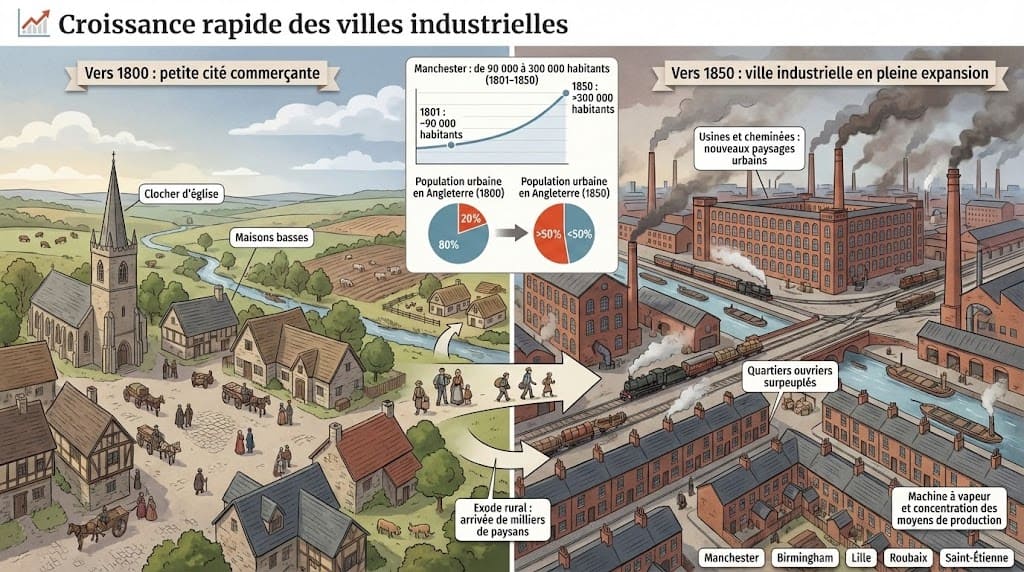

📈 Croissance rapide des villes industrielles

Au XIXᵉ siècle, la Révolution industrielle entraîne une transformation sans précédent du paysage urbain. De petites cités commerçantes ou artisanales deviennent en quelques décennies de véritables villes industrielles, dominées par les usines, les cheminées fumantes et les quartiers ouvriers. L’essor démographique y est fulgurant : à titre d’exemple, Manchester passe de 90 000 habitants en 1801 à plus de 300 000 en 1850.

Cette croissance rapide s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, la concentration des moyens de production : les usines, alimentées par la machine à vapeur, nécessitent une main-d’œuvre nombreuse. Ensuite, l’essor des transports, avec le développement du capitalisme industriel, attire capitaux et investisseurs qui financent l’expansion urbaine. Enfin, l’exode rural pousse des milliers de paysans à quitter leurs campagnes pour chercher un emploi en ville.

Les villes industrielles se distinguent de celles de l’Ancien Régime par leur fonction. Si les cités médiévales et modernes étaient souvent des centres administratifs, commerciaux ou religieux, les villes du XIXᵉ siècle deviennent avant tout des espaces de production. Leur rythme est dicté par les sirènes des usines, et leur paysage est façonné par les bâtiments industriels.

L’exemple de Birmingham en Angleterre illustre bien ce phénomène. Connue pour sa production métallurgique, la ville devient l’un des principaux centres industriels du pays. En France, Lille, Roubaix ou encore Saint-Étienne connaissent un essor similaire grâce au textile ou au charbon. Ces villes deviennent de véritables laboratoires sociaux, où se côtoient innovation technique, enrichissement des élites et misère ouvrière.

🏗️ Urbanisation accélérée et nouveaux paysages

La croissance des villes industrielles s’accompagne d’une urbanisation rapide et souvent chaotique. Les terrains agricoles situés en périphérie sont rapidement lotis pour construire des logements ouvriers. On assiste à la naissance de vastes faubourgs densément peuplés. Les rues y sont étroites, les habitations rudimentaires, souvent bâties à la hâte pour accueillir des familles entières.

Contrairement aux cités anciennes qui se développaient lentement autour de remparts ou de places centrales, les villes industrielles poussent de manière désordonnée, au gré des investissements et des besoins en main-d’œuvre. La croissance urbaine échappe parfois aux autorités locales, dépassées par l’ampleur du phénomène.

Dans ces villes, on voit apparaître de nouveaux repères visuels : les cheminées d’usines, les voies ferrées, les entrepôts et les canaux qui transportent les marchandises. Le paysage urbain change radicalement, reflétant la puissance de la production industrielle.

📊 Des chiffres impressionnants

L’urbanisation est spectaculaire dans toute l’Europe. En Angleterre, la population urbaine passe de 20 % en 1800 à plus de 50 % en 1850. En France, si la société reste encore majoritairement rurale, des villes comme Lyon, Paris ou Lille doublent leur population en moins d’un siècle. Aux États-Unis, des cités comme Chicago passent de simples villages à de gigantesques métropoles en à peine deux générations.

Ces chiffres traduisent une véritable révolution démographique et sociale. Les villes industrielles deviennent des centres nerveux où se concentrent travailleurs, entrepreneurs, capitaux et innovations techniques. Elles incarnent le passage à une société moderne, urbaine et industrialisée.

⚖️ Un progrès à double face

La croissance des villes industrielles représente un symbole de modernité et de dynamisme économique. Mais elle s’accompagne aussi de nombreux problèmes : surpopulation, insalubrité, manque d’infrastructures, tensions sociales. Ce contraste entre progrès et misère devient l’un des grands thèmes de la littérature du XIXᵉ siècle, de Dickens à Zola.

Les villes industrielles sont donc des espaces ambivalents : elles symbolisent l’espoir de l’ascension sociale et l’avenir économique, mais aussi les inégalités et la souffrance des classes populaires. Leur histoire éclaire les défis de l’urbanisation que l’on retrouve encore dans nos villes modernes.

Avant et après l’industrialisation : une transformation radicale des paysages urbains, alimentée par l’exode rural et la concentration des usines. 📸 Image originale créée par IA pour reviserhistoire.fr

🚰 Conditions de vie et d’hygiène

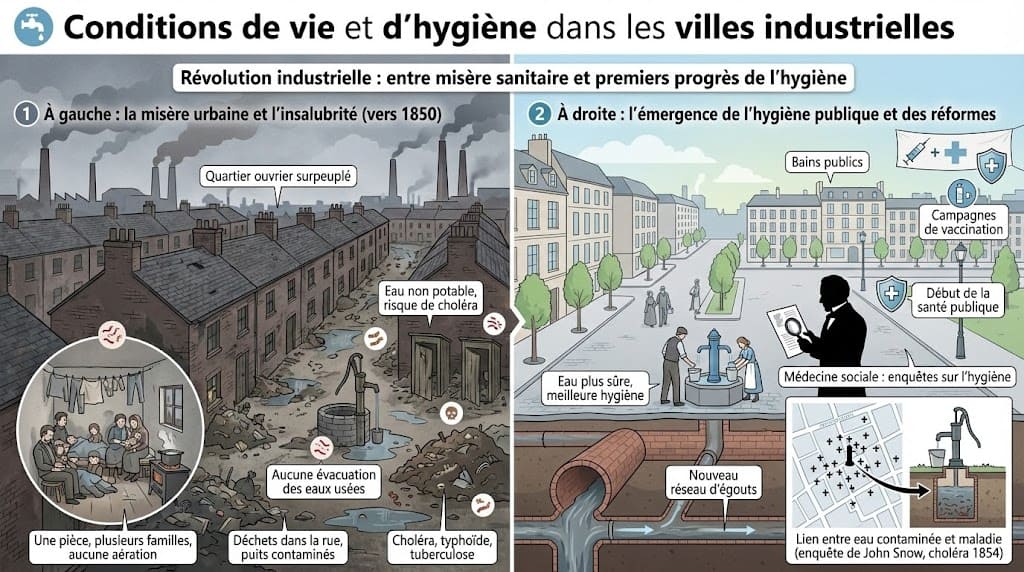

La croissance fulgurante des villes industrielles ne s’accompagne pas d’une amélioration immédiate des conditions de vie. Au contraire, la majorité des habitants, en particulier les ouvriers et leurs familles, doivent affronter une misère urbaine sans précédent. Les logements, construits à la hâte, sont souvent insalubres et surpeuplés. Dans certaines rues de Manchester ou de Lille, plusieurs familles partagent une même pièce, sans ventilation ni accès direct à l’eau potable.

Les infrastructures urbaines ne suivent pas la croissance démographique. L’éclairage public, l’approvisionnement en eau, les réseaux d’égouts sont insuffisants, voire inexistants dans certains quartiers. Les déchets s’amoncellent dans les rues, les latrines sont communes, et les nappes phréatiques sont vite contaminées. Ce contexte favorise la propagation des épidémies. Le choléra, la typhoïde et la tuberculose frappent durement les populations urbaines au XIXᵉ siècle.

🏚️ Les logements ouvriers

Les logements ouvriers sont construits rapidement. Parfois, ce sont les industriels eux-mêmes qui logent leurs employés dans des cités ouvrières : c’est ce qu’on appelle le paternalisme. Mais dans beaucoup de villes, les ouvriers s’entassent aussi dans des logements de mauvaise qualité bâtis par des propriétaires ou spéculateurs privés. Dans le nord de la France, on distingue les « corons », quartiers miniers construits par les compagnies, des très insalubres « courées » des villes textiles, souvent rudimentaires : une ou deux pièces, sans confort, où vivent parfois 6 à 10 personnes. Dans les grandes villes anglaises, les back-to-back houses (maisons accolées par l’arrière) enferment les familles dans un espace réduit et mal ventilé.

Les conditions sanitaires y sont catastrophiques : humidité permanente, absence de chauffage, manque de lumière. Les enfants, affaiblis par ces conditions de vie, sont particulièrement vulnérables. La promiscuité favorise la propagation des maladies contagieuses, qui peuvent décimer des quartiers entiers en quelques semaines.

💧 L’eau, source de tous les dangers

Dans les villes industrielles, l’accès à l’eau potable est l’un des principaux problèmes. Les habitants puisent leur eau dans des puits, souvent situés à proximité immédiate des latrines ou des dépôts de déchets. L’eau est donc contaminée, provoquant diarrhées, fièvres et épidémies meurtrières. À Londres, l’épidémie de choléra de 1854 illustre ce danger : l’enquête du Dr John Snow démontra qu’elle était liée à un puits local contaminé par les eaux usées, prouvant le lien entre eau souillée et maladie.

Peu à peu, la prise de conscience des autorités conduit à la mise en place de grands travaux d’assainissement. À Paris, le préfet Haussmann transforme la capitale dans les années 1850-1860 avec un vaste réseau d’égouts et l’amélioration de l’alimentation en eau. Ces innovations servent de modèle pour d’autres grandes cités européennes.

🧼 Hygiène et médecine sociale

Le XIXᵉ siècle voit émerger une véritable médecine sociale. Des médecins et réformateurs publient des enquêtes alarmantes sur les conditions de vie des classes populaires. À Manchester, le rapport d’Edwin Chadwick (1842) dénonce la mortalité élevée dans les quartiers ouvriers. En France, les enquêtes d’hygiénistes comme Villermé révèlent la misère sanitaire des ouvriers du textile.

Ces travaux contribuent à une lente amélioration : développement des politiques de santé publique, campagnes de vaccination, mise en place de bains publics. L’hygiène devient une préoccupation collective, perçue comme un enjeu à la fois médical, social et économique.

⚖️ Entre misère et progrès

Les conditions de vie dans les villes industrielles révèlent le paradoxe de la Révolution industrielle. D’un côté, le progrès technique et l’enrichissement des élites ; de l’autre, la misère quotidienne des ouvriers. Ce contraste alimente la critique sociale et inspire écrivains et artistes. Les romans de Dickens en Angleterre ou de Zola en France mettent en scène cette dure réalité, sensibilisant l’opinion publique et contribuant à l’adoption de lois sociales.

En somme, la ville industrielle est un espace de contrastes : progrès technique et misère sociale, croissance économique et drame humain. Ces tensions façonnent les débats du XIXᵉ siècle et préparent l’avènement des grandes réformes sociales du siècle suivant.

Entre misère sanitaire et premiers progrès : comment les épidémies et les enquêtes sociales ont forcé les villes à moderniser leurs infrastructures. 📸 Image originale créée par IA pour reviserhistoire.fr

🏘️ Les quartiers ouvriers et bourgeois

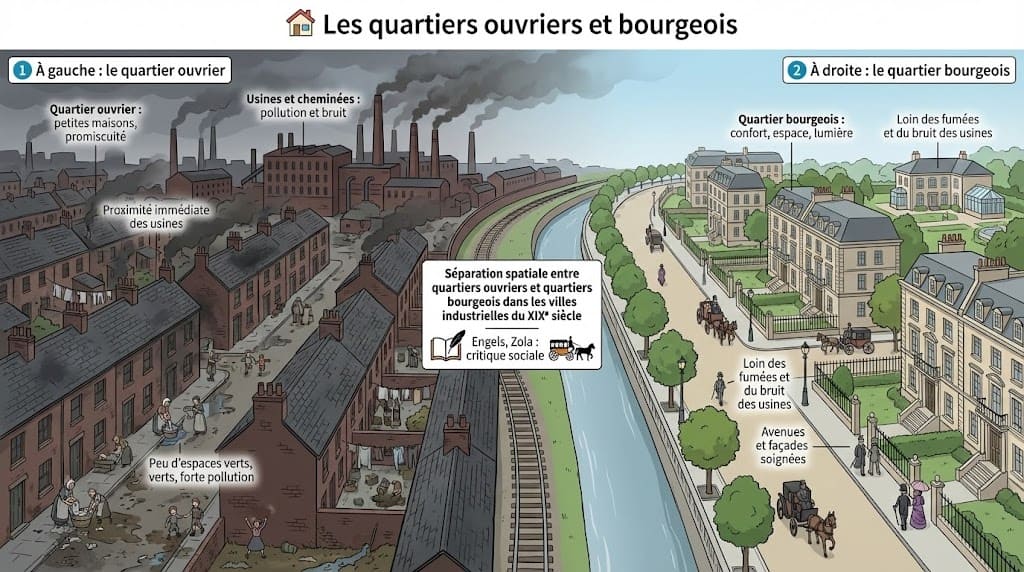

La ville industrielle du XIXᵉ siècle se caractérise par une forte séparation spatiale entre les différentes classes sociales. Cette organisation urbaine traduit et renforce les inégalités de la société industrielle. Les ouvriers, qui représentent la majorité de la population, vivent dans des quartiers insalubres proches des usines. Les bourgeois et patrons, quant à eux, s’installent dans des quartiers plus spacieux et aérés, soit dans les centres-villes réaménagés, soit en périphérie, souvent à l’ouest des villes pour éviter les fumées portées par les vents dominants.

🏚️ Les quartiers ouvriers : promiscuité et pauvreté

Les quartiers ouvriers sont construits à proximité immédiate des usines pour limiter les temps de trajet. Les habitations y sont petites, mal ventilées, sombres, et souvent alignées de façon répétitive. Dans le Nord de la France, ces maisons prennent la forme des « corons », bâtis par les compagnies minières. À Manchester, on retrouve les célèbres back-to-back houses, accolées les unes aux autres, sans jardin ni cour.

Ces quartiers souffrent de plusieurs problèmes : pollution atmosphérique causée par les cheminées d’usines, bruit incessant des machines, manque d’espaces verts. La promiscuité y est telle que des épidémies peuvent se propager en quelques jours. Les enfants grandissent dans un environnement dangereux, exposés aux maladies et à la malnutrition.

🏛️ Les quartiers bourgeois : confort et distinction

À l’opposé, la bourgeoisie industrielle se regroupe dans des quartiers spécifiques, souvent éloignés des nuisances. Ces zones bénéficient de larges avenues, de maisons individuelles dotées de jardins, et de meilleures infrastructures. À Paris, après les transformations d’Haussmann, les boulevards haussmanniens deviennent le lieu de résidence privilégié des élites économiques. À Lille, Roubaix ou Lyon, les patrons d’usines construisent de vastes demeures, symboles de leur réussite sociale.

Ces quartiers affichent une architecture soignée, des façades ornées, des intérieurs décorés. Ils traduisent la volonté des élites de se distinguer des masses ouvrières et d’affirmer leur statut. La séparation spatiale entre bourgeois et ouvriers devient un reflet visible des rapports sociaux.

🚋 Des villes socialement fragmentées

Cette division spatiale crée des villes profondément fragmentées. Les ouvriers vivent dans la proximité étouffante des usines, tandis que les bourgeois s’éloignent vers des zones plus salubres. Les deux mondes vivent séparément et se croisent peu, sinon sur le lieu de travail, dans les espaces publics, ou encore dans le cadre de la domesticité (les employés de maison vivant chez les bourgeois). Ce cloisonnement urbain nourrit les tensions sociales et alimente le ressentiment des classes populaires envers les élites.

À Manchester, Friedrich Engels décrit avec force cette ségrégation urbaine dans son ouvrage La Situation de la classe laborieuse en Angleterre (1845). Il souligne le contraste saisissant entre les quartiers riches, bien entretenus, et les taudis insalubres où s’entassent les familles ouvrières. En France, les romans de Zola, notamment Germinal et L’Assommoir, mettent également en lumière ces écarts criants.

⚖️ Une ville à deux vitesses

La séparation entre quartiers bourgeois et ouvriers illustre le caractère dual de la ville industrielle : lieu de modernité et de dynamisme, mais aussi d’exclusion et de marginalisation. Ces divisions urbaines annoncent des problématiques encore actuelles : ségrégation spatiale, inégalités d’accès aux services publics, tensions entre classes sociales.

En somme, la ville industrielle n’est pas seulement un espace économique ; elle est aussi le reflet d’une société traversée par des fractures sociales profondes. Cette organisation urbaine contribue à façonner les débats politiques et sociaux du XIXᵉ siècle, notamment autour de la question ouvrière et des premières revendications syndicales.

Dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es : une ville à deux vitesses où la géographie reflète les profondes inégalités sociales de l’ère industrielle. 📸 Image créée pour reviserhistoire.fr

🌫️ Pollution et environnement

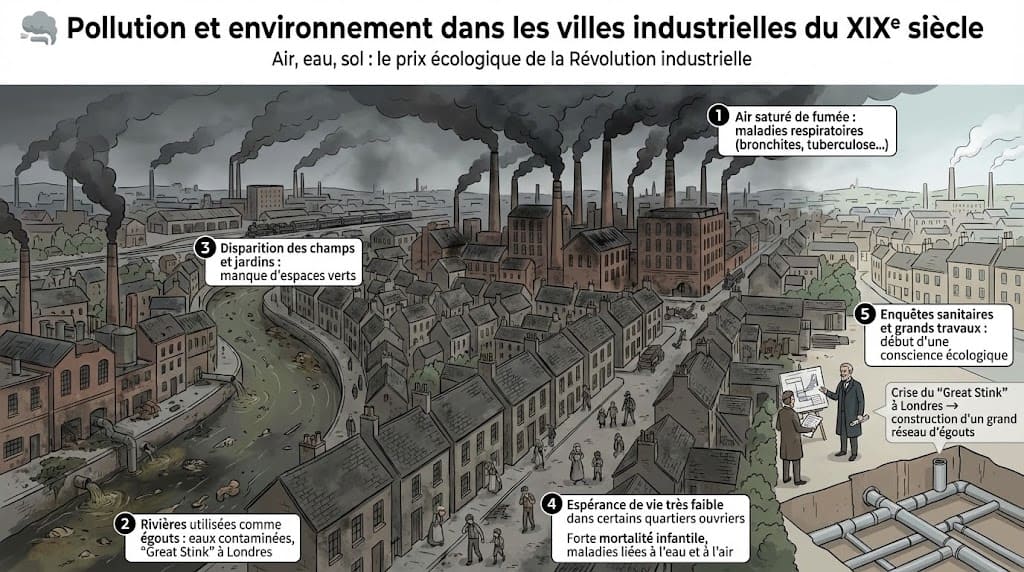

La ville industrielle du XIXᵉ siècle est marquée par une empreinte écologique et sanitaire inédite. La concentration d’usines, de cheminées et de machines à vapeur transforme l’air, l’eau et le sol. Le paysage urbain change radicalement : là où régnaient autrefois champs, rivières et jardins, apparaissent d’immenses bâtiments noirs de fumée et des quartiers pollués. C’est l’une des conséquences les plus visibles et durables de la Révolution industrielle.

💨 L’air saturé de fumée

Les usines fonctionnent principalement au charbon, dont la combustion produit une épaisse fumée noire. Dans des villes comme Manchester, Birmingham ou Saint-Étienne, le ciel est constamment voilé. La suie recouvre les façades, noircit les rues et pénètre jusque dans les logements. Les habitants respirent quotidiennement cet air vicié, qui favorise les maladies respiratoires : bronchites, pneumonies, tuberculoses.

Les écrivains de l’époque décrivent des paysages lugubres. Dickens parle d’un « nuage permanent » au-dessus de Londres. Engels évoque une atmosphère suffocante dans les quartiers ouvriers de Manchester. La pollution devient un élément constitutif de l’expérience urbaine au XIXᵉ siècle.

🌊 Les rivières transformées en égouts

Les rivières qui traversent les villes industrielles sont utilisées comme exutoires naturels. Les usines y rejettent leurs eaux sales, les teintureries leurs produits chimiques, les habitations leurs déchets. À Lille, la Deûle devient rapidement un fleuve pollué. À Londres, la Tamise connaît le tristement célèbre « Great Stink » (1858), lorsque la chaleur estivale révèle l’odeur pestilentielle des eaux contaminées par les égouts.

Ces pollutions ont des conséquences directes : disparition de la faune aquatique, contamination des nappes phréatiques, augmentation des maladies hydriques. L’environnement urbain devient hostile à la santé humaine.

🌱 Disparition des espaces verts

L’urbanisation rapide réduit les surfaces végétales. Les champs et prairies proches des villes sont remplacés par des usines, des voies ferrées et des quartiers ouvriers. Le manque d’espaces verts prive les habitants d’air pur et d’espaces de détente. Seuls les quartiers bourgeois bénéficient de jardins privés ou de squares aménagés.

Ce déficit de nature contribue à l’impression d’étouffement qui domine dans les cités industrielles. Il faudra attendre la fin du XIXᵉ siècle pour que des urbanistes et hygiénistes militent en faveur de parcs publics, perçus comme des « poumons » indispensables pour assainir les villes.

⚠️ Conséquences sanitaires et sociales

La pollution n’est pas qu’un problème esthétique : elle affecte directement la santé des populations. Les ouvriers, vivant à proximité des usines, sont les plus exposés. L’espérance de vie y est très faible. À Manchester, au milieu du XIXᵉ siècle, l’espérance de vie à la naissance dans certains quartiers ouvriers est dramatiquement basse (parfois moins de 25 ans). Ce chiffre s’explique principalement par une très forte mortalité infantile. La bourgeoisie, installée dans des zones plus aérées, échappe en partie à ces dangers.

Ces inégalités environnementales nourrissent les critiques sociales et renforcent les tensions entre classes. Elles inspirent des réformes, mais aussi des mouvements politiques qui dénoncent le prix humain et écologique du progrès industriel.

🌍 Premières prises de conscience écologiques

Face à cette dégradation, certains médecins, écrivains et ingénieurs commencent à alerter l’opinion. Dès les années 1830-1840, des enquêtes dénoncent les effets néfastes de la fumée et de l’eau polluée. À Londres, la crise du « Great Stink » pousse le Parlement à financer la construction d’un gigantesque réseau d’égouts conçu par l’ingénieur Bazalgette.

Ces initiatives montrent qu’une conscience écologique naissante émerge au XIXᵉ siècle. Même si l’objectif premier reste la santé publique, elles marquent les débuts d’une réflexion sur l’impact environnemental de l’industrialisation.

En résumé, la pollution des villes industrielles symbolise le prix du progrès. Elle illustre le contraste entre l’essor économique et la dégradation du cadre de vie, un dilemme toujours présent dans nos sociétés modernes.

Air irrespirable et rivières transformées en égouts : le coût écologique et sanitaire de l’industrialisation galopante, et les prémices d’une conscience écologique. 📸 Image originale créée par IA pour reviserhistoire.fr

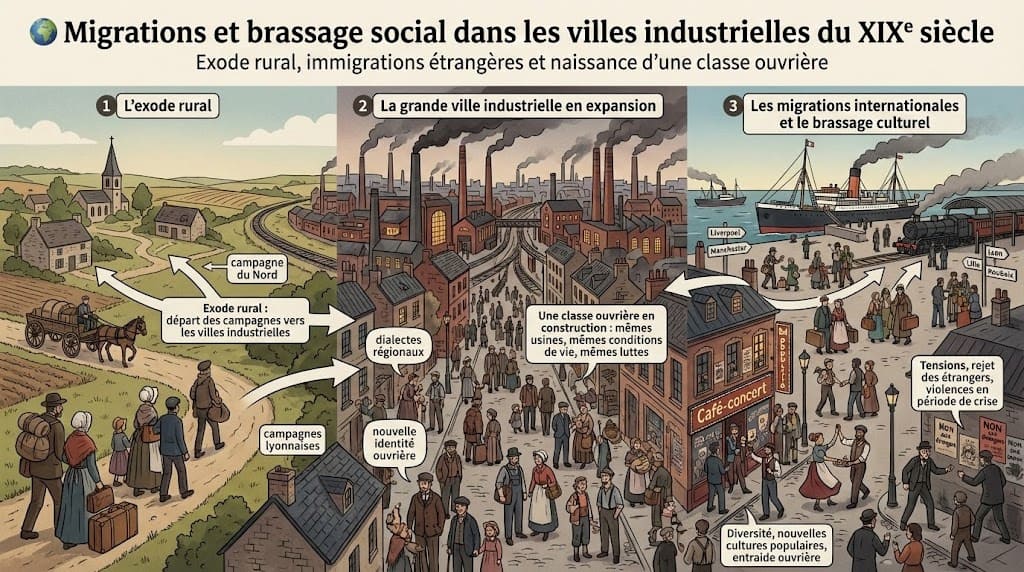

🌍 Migrations et brassage social

Le développement des villes industrielles n’est pas seulement une affaire d’usines et de fumée : il entraîne aussi des déplacements massifs de population. Jamais l’Europe n’avait connu une telle mobilité humaine. Campagnes, provinces et même pays entiers voient leurs habitants quitter leurs terres pour rejoindre les centres urbains en plein essor. Cette transformation démographique modifie profondément la composition sociale des villes.

🚶♂️ L’exode rural

La première source de croissance urbaine est l’exode rural. Les paysans migrent vers les villes pour plusieurs raisons : la forte croissance démographique à la campagne, les transformations agricoles (dont la mécanisation progressive), le déclin du travail artisanal rural et l’attrait des salaires industriels offerts par la ville. À Lille, Roubaix, Lyon ou Saint-Étienne, des milliers de familles paysannes viennent grossir les rangs de la classe ouvrière. Le passage de la campagne à la ville constitue un choc culturel : les nouveaux arrivants découvrent des conditions de vie dures, loin de la relative autonomie des villages.

Cette migration massive contribue à transformer le paysage humain des cités industrielles. Les dialectes régionaux s’y côtoient, les traditions paysannes se mêlent aux rythmes urbains, et une nouvelle identité ouvrière commence à émerger.

🌐 Les migrations internationales

Les villes industrielles attirent également une main-d’œuvre étrangère. En France, les Belges s’installent massivement dans le Nord pour travailler dans les mines et les usines textiles. Les Italiens arrivent en Provence et dans la région lyonnaise à partir de la seconde moitié du XIXᵉ siècle. En Angleterre, les Irlandais fuyant la Grande Famine (1845-1852) viennent peupler les quartiers pauvres de Liverpool et de Manchester.

Ces migrations internationales créent un véritable brassage culturel. Les cuisines, les chants, les pratiques religieuses et les coutumes des différentes communautés s’entremêlent, donnant aux villes une diversité inédite. Cependant, cette cohabitation génère aussi des tensions, parfois violentes, entre populations locales et immigrées.

🏭 Une classe ouvrière en construction

L’arrivée massive de migrants façonne la classe ouvrière. Des individus venus d’horizons très différents se retrouvent unis par une même condition : le travail à l’usine et les conditions de vie difficiles. Peu à peu, une conscience collective se développe. Les ouvriers commencent à se percevoir comme un groupe social distinct, avec ses propres revendications et sa solidarité.

Cette prise de conscience s’exprime dans des formes variées : entraide de voisinage, associations, puis syndicats. Elle annonce les grands mouvements ouvriers et les luttes sociales du XIXᵉ et du XXᵉ siècle.

🎭 Nouvelles cultures populaires

Le brassage social donne naissance à de nouvelles cultures urbaines. Les cabarets, les cafés-concerts et les bals populaires deviennent des lieux de sociabilité où se mélangent ouvriers d’origines diverses. La presse bon marché, les chansons et la littérature populaire participent aussi à la création d’un imaginaire commun.

Ces pratiques culturelles permettent aux ouvriers de se divertir malgré des conditions de vie éprouvantes. Elles contribuent à forger une identité urbaine et ouvrière qui s’affirme face aux modèles bourgeois.

⚖️ Entre intégration et tensions

Les migrations industrielles produisent donc un double effet. D’un côté, elles favorisent l’intégration, la diversité et la naissance d’une culture ouvrière partagée. De l’autre, elles alimentent des tensions sociales, parfois xénophobes, surtout en période de crise économique. Les villes deviennent ainsi des laboratoires du vivre-ensemble, mais aussi des terrains de conflits.

En définitive, le brassage social des villes industrielles illustre une dynamique centrale de la Révolution industrielle : en transformant l’espace urbain, elle transforme aussi les sociétés, leurs équilibres et leurs identités.

Synthèse visuelle montrant comment l’exode rural et l’immigration étrangère ont façonné les villes industrielles et donné naissance à une nouvelle classe ouvrière au XIXᵉ siècle, entre diversité culturelle et tensions sociales. 📸 Image réalisée pour reviserhistoire.fr.

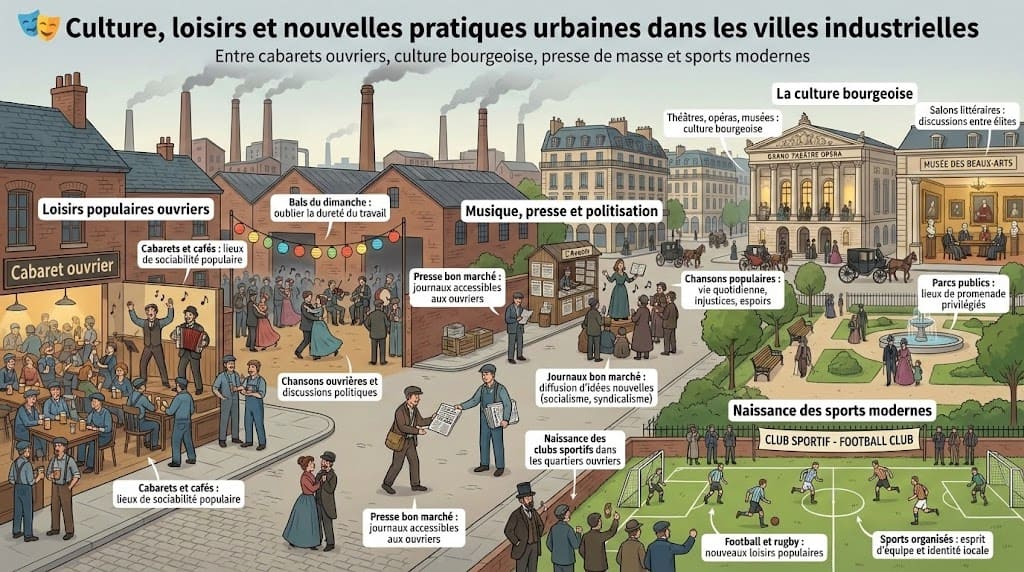

🎭 Culture, loisirs et nouvelles pratiques urbaines

Les villes industrielles ne sont pas seulement des lieux de production et de labeur. Elles deviennent aussi des espaces de loisirs, de culture et d’innovation sociale. La concentration d’habitants favorise l’émergence de nouvelles pratiques collectives qui transforment en profondeur le quotidien urbain. Ces activités reflètent à la fois les aspirations des classes populaires et les goûts de la bourgeoisie.

🍻 Les loisirs populaires

Pour les ouvriers, après de longues journées de travail, les moments de détente sont essentiels. Les cafés et cabarets se multiplient dans les quartiers populaires. On y boit, on y chante, on y discute politique. Ces lieux deviennent de véritables espaces de sociabilité, mais aussi de contestation. Le cabaret ouvrier est à la fois un refuge et une école de solidarité.

Les bals publics connaissent également un grand succès. Les dimanches et jours de fête, les ouvriers se retrouvent pour danser. Ces événements permettent d’oublier, le temps d’une soirée, la dureté des conditions de vie. Ils participent aussi à l’émergence d’une culture ouvrière spécifique, faite de chansons, de rituels et de symboles partagés.

🎶 La musique et la presse

Les chansons populaires circulent dans les faubourgs et racontent la vie quotidienne, les injustices, les espoirs. Certaines sont reprises lors des grèves ou des manifestations. Parallèlement, la presse bon marché, rendue possible grâce aux progrès de l’imprimerie, touche un public toujours plus large. Les ouvriers découvrent ainsi l’actualité, la politique et la littérature à travers des journaux accessibles.

Ces médias contribuent à la politisation progressive des classes populaires et à la diffusion d’idées nouvelles, comme le socialisme ou le syndicalisme.

🎨 La culture bourgeoise

La bourgeoisie industrielle développe, elle aussi, ses propres lieux de culture et de loisirs. Théâtres, opéras, musées et salons littéraires fleurissent dans les grandes villes. À Paris, Londres ou Berlin, ces institutions témoignent de la volonté des élites d’affirmer leur statut social et leur rôle de mécènes du progrès culturel.

Les parcs publics, souvent conçus à l’initiative des autorités municipales, deviennent aussi des lieux de promenade privilégiés les familles aisées.

⚽ Naissance des sports modernes

Les villes industrielles voient également l’émergence des sports organisés. Le football, le rugby ou encore l’athlétisme, dont les règles modernes ont été codifiées dans les écoles élitistes anglaises, se diffusent massivement et deviennent extrêmement populaires dans les cités ouvrières d’Angleterre à la fin du XIXe siècle. Ces pratiques, encouragées par certaines entreprises ou associations, permettent de canaliser l’énergie des jeunes et d’instaurer un esprit collectif.

Très vite, les clubs sportifs deviennent des institutions centrales de la vie urbaine. Ils offrent aux ouvriers un sentiment d’appartenance et contribuent à l’identité locale, comme en témoignent les grands clubs de football anglais nés dans les quartiers populaires.

🏛️ Une nouvelle sociabilité urbaine

En somme, la culture et les loisirs des villes industrielles reflètent une société en pleine mutation. Ils traduisent le besoin des habitants de se retrouver, de se divertir, mais aussi de s’exprimer. Ouvriers et bourgeois développent des univers parallèles, parfois séparés, mais toujours dynamiques. Ces pratiques annoncent déjà la société de loisirs qui marquera le XXᵉ siècle.

La ville industrielle, souvent perçue comme sombre et étouffante, est aussi un lieu de créativité, de rencontres et d’inventions sociales. Elle n’est pas seulement un espace de travail : elle devient un véritable laboratoire culturel.

Au-delà du travail à l’usine, la ville industrielle devient un laboratoire culturel où se côtoient sociabilité ouvrière, culture élitiste, presse de masse et sports naissants. 📷 Source : Création originale pour reviserhistoire.fr

🧠 À retenir

- Les villes industrielles naissent au XIXᵉ siècle grâce à l’essor des usines et à l’exode rural massif.

- Elles connaissent une croissance rapide, mais marquée par des conditions de vie difficiles : logements insalubres, pollution, manque d’hygiène.

- La ville industrielle est profondément marquée par une séparation sociale : quartiers ouvriers d’un côté, quartiers bourgeois de l’autre.

- Les migrations internes et internationales transforment les villes en espaces cosmopolites, où naît une nouvelle identité ouvrière.

- La culture urbaine évolue : cabarets, cafés, presse populaire, mais aussi théâtres, musées et sports modernes enrichissent la vie des citadins.

- Les villes industrielles reflètent les contrastes de la Révolution industrielle : progrès et dynamisme, mais aussi inégalités et tensions sociales.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur les villes industrielles

Pourquoi les villes se développent-elles autant au XIXᵉ siècle ?

À cause de l’industrialisation : les usines attirent une main-d’œuvre abondante venue des campagnes et parfois de l’étranger.

Comment vivaient les ouvriers dans les villes industrielles ?

Ils logeaient souvent dans des quartiers insalubres, avec peu d’hygiène et des logements surpeuplés, proches des usines.

Les bourgeois vivaient-ils dans les mêmes quartiers que les ouvriers ?

Non, la bourgeoisie industrielle habitait dans des quartiers plus spacieux, aérés et éloignés de la pollution.

Quelles étaient les principales activités culturelles des citadins ?

Les ouvriers fréquentaient cabarets, cafés et bals, tandis que la bourgeoisie allait au théâtre, à l’opéra et dans les musées.

Les villes industrielles existent-elles encore aujourd’hui ?

Oui, certaines anciennes cités industrielles, comme Manchester ou Lille, ont conservé leur patrimoine, mais elles se sont modernisées et diversifiées.