🎯 Pourquoi « FLN et armée française » est au cœur de la guerre d’Algérie ?

Entre 1954 et 1962, l’affrontement entre le FLN et l’armée française structure la guerre d’Algérie. Comprendre cette dualité, c’est saisir les causes, les méthodes et les conséquences du conflit, de l’insurrection du 1er novembre aux Accords d’Évian.

Tu verras comment le FLN s’organise, comment l’armée répond par la contre-insurrection, et comment cette lutte façonne l’mémoire du conflit. Pour aller plus loin, reviens sur les causes du conflit et sur l’indépendance de l’Algérie.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- Contexte et chronologie 1954–1962

- Naissance, organisation et objectifs du FLN

- Stratégies, maquis, attentats et réseaux

- Armée française : doctrine, maintien de l’ordre et contre-insurrection

- Bataille d’Alger et guerre psychologique

- Bilan, pertes humaines et sortie de guerre

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec le contexte et la chronologie pour situer l’affrontement entre le FLN et l’armée française.

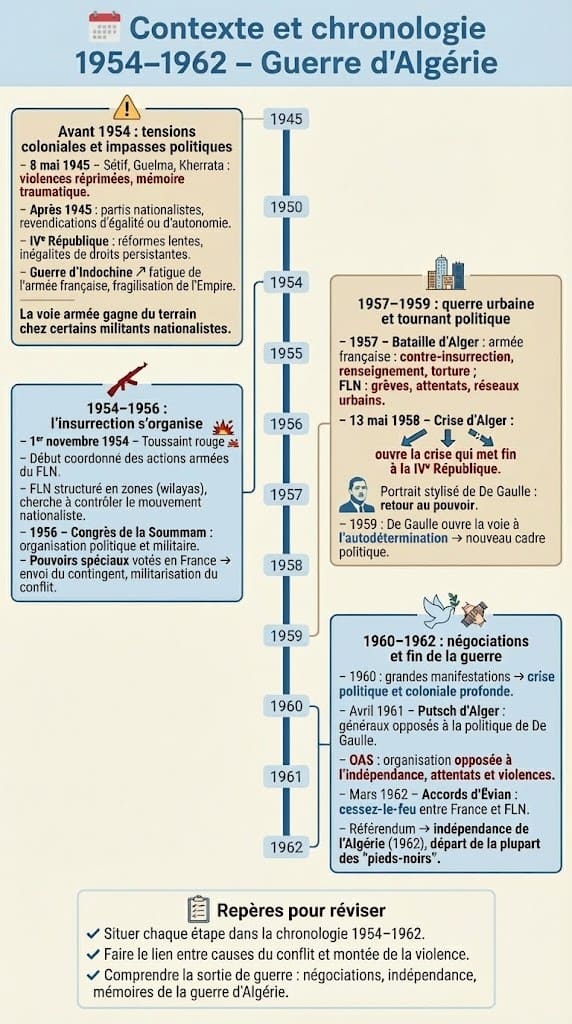

📅 Contexte et chronologie 1954–1962

Pour comprendre l’affrontement entre le FLN et l’armée française, il faut situer le conflit dans une chronologie précise. D’abord, la mémoire des violences du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata nourrit une radicalisation progressive. Ensuite, les échecs des réformes politiques et l’inégalité des droits attisent la contestation.

Avant 1954 : tensions coloniales et impasses politiques

Après 1945, des partis nationalistes réclament l’égalité ou l’autonomie. Cependant, la IVe République tarde à réformer en profondeur. Par ailleurs, la guerre d’Indochine mobilise l’armée française et pèse sur l’Empire. Ainsi, la voie armée gagne du terrain chez certains militants.

1954–1956 : l’insurrection s’organise

Le 1er novembre 1954, la « Toussaint rouge » marque le début coordonné d’actions armées. Très vite, le FLN se structure en zones (wilayas) et cherche à contrôler la représentation nationaliste. En 1956, le congrès de la Soummam affirme une organisation politique et militaire centralisée. Dans le même temps, le gouvernement, doté des pouvoirs spéciaux votés par l’Assemblée, décide d’envoyer le contingent, militarisant le conflit.

1957–1959 : guerre urbaine et tournant politique

La bataille d’Alger (1957) voit l’armée déployer des méthodes de contre-insurrection et de renseignement, tandis que le FLN pratique grèves, attentats et réseaux urbains. Cependant, la crise du 13 mai 1958 entraîne le retour du général de Gaulle. Puis, en 1959, il ouvre la voie à l’autodétermination, ce qui change l’horizon politique du conflit.

1960–1962 : négociations et fin de la guerre

Les manifestations de 1960, le putsch d’Alger (avril 1961) et la violence de l’OAS illustrent la profondeur de la crise. Malgré tout, les négociations s’ouvrent et aboutissent aux Accords d’Évian en mars 1962. Ensuite, le cessez-le-feu conduit au référendum et à l’indépendance de l’Algérie.

Repères pour réviser

Pour replacer chaque épisode, n’hésite pas à lire l’aperçu global de la guerre d’Algérie et à revenir sur les causes du conflit. Enfin, la compréhension de la sortie de guerre passe par l’étude des mécanismes de l’indépendance et de la mémoire du conflit.

Frise chronologique des grandes étapes de la guerre d’Algérie, de la Toussaint rouge de 1954 à la sortie de guerre et à l’indépendance en 1962. 📸 Source : reviserhistoire.fr

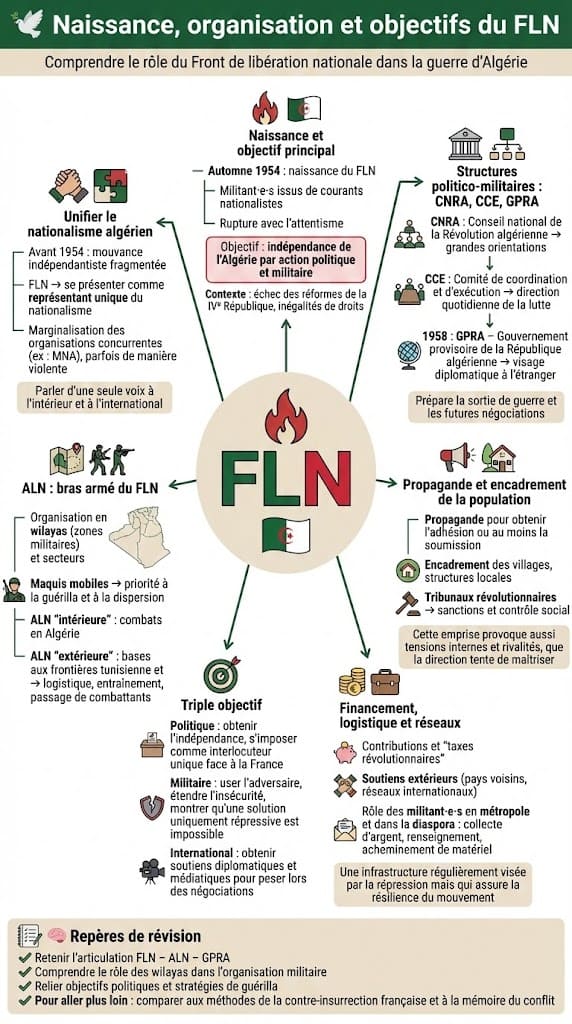

🕊️ Naissance, organisation et objectifs du FLN

Le Front de libération nationale (FLN) naît à l’automne 1954, lorsque des militants issus de courants nationalistes décident de rompre avec l’attentisme. Leur objectif principal est clair : obtenir l’indépendance par l’action politique et militaire. Pour replacer ce basculement, revois les causes du conflit et l’échec des réformes sous la IVe République.

Origines politiques : unifier la mouvance nationaliste

Avant 1954, la mouvance indépendantiste est fragmentée. Dès lors, les fondateurs du FLN veulent unifier la représentation du nationalisme algérien. Ils s’attachent à marginaliser les organisations concurrentes (parfois violemment, comme le MNA), afin de parler « d’une seule voix » à l’intérieur comme à l’international. Cette stratégie vise aussi à contrôler la lutte armée et sa justification politique.

Des structures politico-militaires : CNRA, CCE puis GPRA

Très tôt, le FLN se dote d’instances : le CNRA (Conseil national de la Révolution algérienne) fixe les grandes orientations, tandis que le CCE (Comité de coordination et d’exécution) dirige au quotidien. En 1958, la création du GPRA (Gouvernement provisoire de la République algérienne) donne un visage diplomatique à la cause, crucial pour préparer la sortie de guerre.

L’ALN et les wilayas : la guerre en réseau

Le bras armé du FLN est l’ALN (Armée de libération nationale). Elle se déploie par wilayas (zones militaires) et par secteurs, avec des maquis souvent mobiles. Ainsi, l’organisation privilégie la guérilla et la dispersion des forces. Par ailleurs, une ALN « extérieure » s’installe aux frontières tunisienne et marocaine pour la logistique, l’entraînement et le passage des combattants.

Objectifs : indépendance, contrôle du terrain et légitimité

Politiquement, le FLN vise l’indépendance et veut s’imposer comme seul interlocuteur des autorités françaises. Militairement, il cherche à user l’adversaire, étendre l’insécurité, et prouver qu’aucune solution strictement répressive n’est durable. Sur le plan international, il s’efforce d’obtenir des soutiens pour peser lors des futures négociations.

Financement, logistique et réseaux

Le FLN se finance par des contributions, des taxes révolutionnaires et des soutiens extérieurs. En outre, les réseaux de militants en métropole et dans la diaspora prennent part à la collecte d’argent, au renseignement et à l’acheminement de matériel. Cette infrastructure, bien que régulièrement visée par la répression, nourrit la résilience de l’organisation.

Propagande et encadrement de la population

Enfin, la propagande et l’encadrement des villages visent à gagner l’adhésion ou, à défaut, la soumission. Des tribunaux révolutionnaires et des structures locales relayent les directives. Toutefois, cette emprise suscite aussi des tensions internes et des rivalités, que l’appareil tente de maîtriser pour préserver son autorité.

Repères de révision

Retiens l’articulation FLN–ALN–GPRA, les wilayas comme maillage militaire et l’objectif politique d’unification. Pour la suite, passe aux stratégies pour comprendre comment ces structures se traduisent en actions sur le terrain, puis confronte-les aux méthodes de la contre-insurrection française. Tu peux aussi consulter la mémoire du conflit pour mesurer les héritages.

Schéma de la naissance du FLN, de son organisation politico-militaire et de ses objectifs pour mener la lutte d’indépendance en Algérie. 📸 Source : reviserhistoire.fr

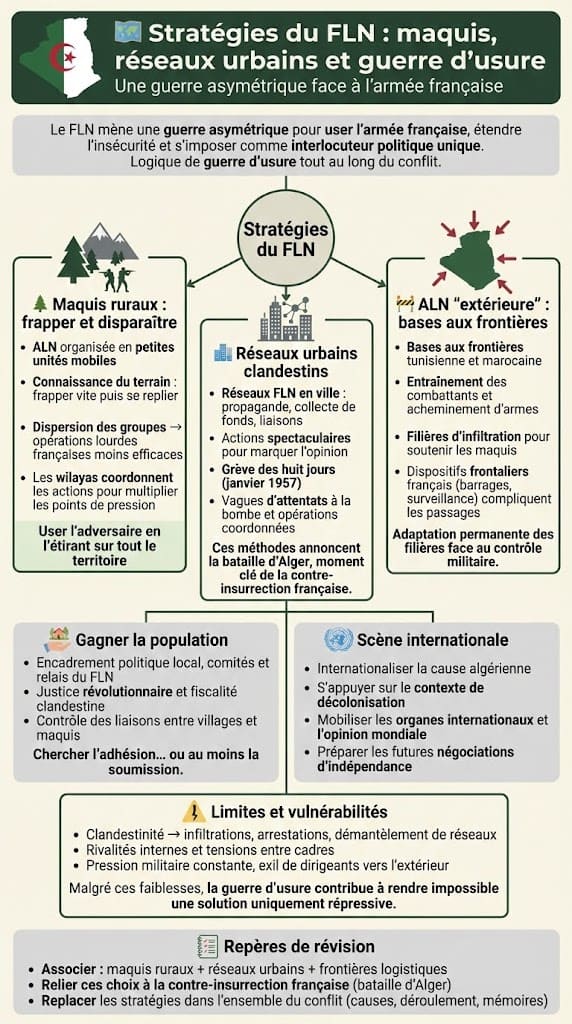

🗺️ Stratégies du FLN : maquis, réseaux urbains et guerre d’usure

Face à l’armée française, le FLN privilégie une guerre asymétrique. L’objectif est d’user l’adversaire, d’étendre l’insécurité et d’imposer le FLN comme seul interlocuteur politique. Cette logique éclaire l’affrontement « FLN et armée française » tout au long du conflit.

Guerre de guérilla rurale : mobilité et dispersion

Dans les campagnes, l’ALN opère en petites unités mobiles. Les groupes connaissent le terrain, frappent vite puis se replient. Cette dispersion contrarie les opérations lourdes et étire le dispositif militaire. Par ailleurs, les wilayas coordonnent les actions pour multiplier les points de pression.

Réseaux urbains : grèves, attentats et clandestinité

En ville, le FLN s’appuie sur des réseaux clandestins. Ils organisent la propagande, la collecte de fonds et des actions spectaculaires destinées à marquer l’opinion. La grève des huit jours (janvier 1957) et les vagues d’attentats à la bombe s’inscrivent dans cette stratégie.

Ces méthodes annoncent la bataille d’Alger, moment clé où l’armée française déploie une contre-insurrection intensive.

Frontières et logistique : l’ALN « extérieure »

Aux frontières tunisienne et marocaine, l’ALN « extérieure » gère l’entraînement, les transits et l’acheminement d’armes. Les filières d’infiltration soutiennent les maquis. Cependant, les dispositifs frontaliers français compliquent ces passages, ce qui pousse à innover sans cesse.

Cette dynamique frontalière illustre la confrontation continue entre FLN et armée française, chacune adaptant ses modes opératoires.

Gagner la population et la scène internationale

Le FLN cherche l’adhésion des habitants par l’encadrement politique local et la justice révolutionnaire. Il contrôle la fiscalité clandestine et les liaisons entre villages et maquis. En parallèle, il internationalise la cause pour préparer les négociations et l’indépendance.

Sur le plan extérieur, les organes internationaux sensibles aux mouvements de décolonisation deviennent des relais d’opinion utiles à la cause.

Limites et vulnérabilités

La clandestinité expose les réseaux à l’infiltration et aux arrestations. Des rivalités internes, la pression militaire et l’exil de cadres vers l’extérieur fragilisent aussi la coordination. Malgré tout, la stratégie d’usure contribue à rendre impossible une solution uniquement répressive.

Repères de révision

Retiens l’articulation maquis ruraux + réseaux urbains + frontières logistiques. Ensuite, compare ces options aux méthodes de la contre-insurrection française et mesure leurs effets culminant lors de la bataille d’Alger. Pour replacer l’ensemble dans le conflit, revois les causes et la mémoire du conflit.

Schéma des stratégies du FLN, combinant maquis ruraux, réseaux urbains et logistique frontalière dans une guerre d’usure face à l’armée française. 📸 Source : reviserhistoire.fr

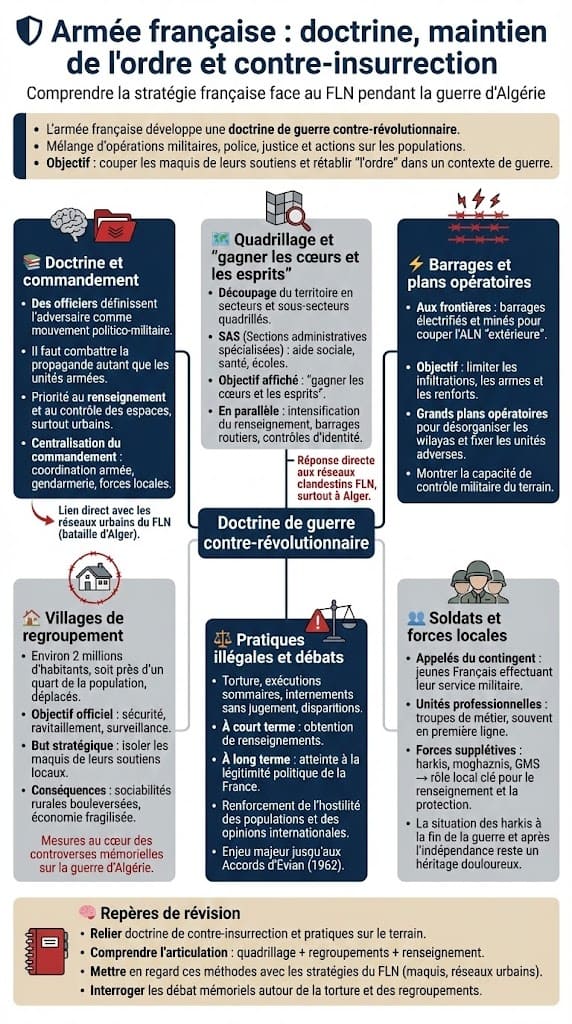

🛡️ Armée française : doctrine, maintien de l’ordre et contre-insurrection

Face au FLN, l’armée française développe une doctrine de guerre contre-révolutionnaire. Elle mêle opérations militaires, police, justice et actions sur les populations. Cette approche vise à couper les maquis de leurs soutiens, tout en revendiquant le rétablissement de « l’ordre » dans un contexte devenu clairement guerre.

Doctrine et commandement : de la théorie à la pratique

Des officiers popularisent l’idée que l’adversaire est un mouvement politico-militaire et qu’il faut combattre sa propagande autant que ses unités. D’où l’importance donnée au renseignement, au contrôle des espaces et à la neutralisation des réseaux urbains évoqués dans les stratégies du FLN. Par ailleurs, la centralisation du commandement cherche à coordonner armée, gendarmerie et forces locales.

Quadrillage, SAS et renseignement

Le territoire est découpé en secteurs et sous-secteurs quadrillés. Les Sections administratives spécialisées (SAS) mènent actions sociales, santé et scolarisation pour gagner « les cœurs et les esprits ». Simultanément, files de renseignement, barrages routiers et contrôles d’identité se multiplient. Ces dispositifs répondent aux réseaux clandestins présentés dans la bataille d’Alger.

Barrages et plans opératoires

Aux frontières, des barrages électrifiés et minés cherchent à couper l’ALN « extérieure » de l’intérieur. Sur le plan opérationnel, de grands plans visent à désorganiser les wilayas et à fixer les unités adverses. L’objectif est double : affaiblir la logistique dont dépend la guérilla et montrer la capacité de contrôle militaire du terrain.

Regroupements de populations

Environ deux millions d’habitants (près d’un quart de la population) sont déplacés dans des villages de regroupement afin d’isoler les maquis. Officiellement, il s’agit d’assurer sécurité et ravitaillement. Toutefois, ces mesures bouleversent les sociabilités rurales et l’économie. Elles nourrissent aussi les controverses mémorielles étudiées dans la mémoire du conflit.

Pratiques controversées : torture, internements et disparitions

La lutte antiterroriste s’accompagne de pratiques illégales (torture, exécutions sommaires, internements). À court terme, elles produisent du renseignement. Mais, à long terme, elles entachent la légitimité politique et alimentent l’hostilité des populations comme des opinions internationales, un enjeu déterminant jusqu’aux Accords d’Évian.

Appelés, engagés, forces supplétives

L’effort militaire s’appuie sur les appelés du contingent, des unités professionnelles et des supplétifs (harkis, moghaznis, GMS). Leur rôle local est crucial pour le renseignement et la protection. Mais la situation des harkis à la fin de la guerre et après l’indépendance demeure un héritage douloureux.

Vue d’ensemble de la doctrine de contre-insurrection de l’armée française en Algérie, entre maintien de l’ordre, quadrillage et regroupements de populations. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Pour aller plus loin

Sur la doctrine de contre-insurrection et ses débats, consulte des synthèses de Vie-publique et des analyses historiques (dossiers universitaires et revues en accès ouvert). Pour les politiques de regroupement, des études du CNRS éclairent leurs effets sociaux.

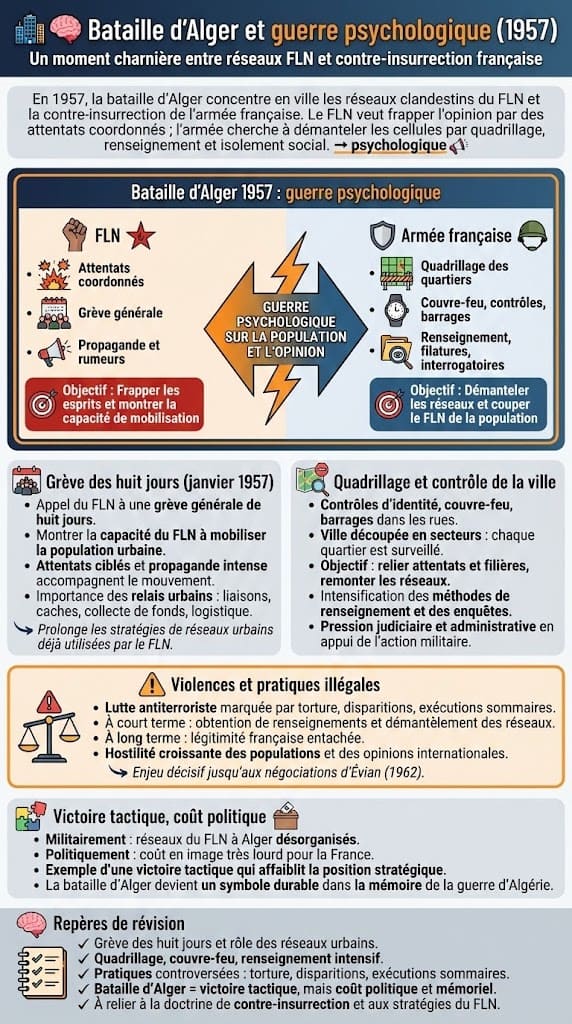

🏙️🧠 Bataille d’Alger et guerre psychologique (1957)

Moment charnière de l’affrontement FLN et armée française, la bataille d’Alger concentre en ville les logiques de réseaux clandestins et de contre-insurrection. Le FLN cherche à frapper l’opinion par des attentats coordonnés ; l’armée entend démanteler les cellules par le quadrillage, le renseignement et l’isolement social.

Grève des huit jours et montée en puissance des réseaux

En janvier 1957, la grève des huit jours vise à montrer la capacité du FLN à mobiliser. Elle s’accompagne d’attentats ciblés et d’une propagande intense. Cet épisode démontre l’importance des relais urbains : liaisons, caches, collecte de fonds et logistique, déjà décrits dans les stratégies du FLN.

Quadrillage, couvre-feu et renseignement

L’armée met en place contrôles d’identité, couvre-feu, barrages et opérations de sectorisation. Le but est de décapiter les réseaux, en reliant attentats et filières. Les méthodes de renseignement s’intensifient ; la pression judiciaire et administrative complète l’action militaire.

Violences et controverses

La lutte antiterroriste s’accompagne de pratiques illégales (torture, disparitions, exécutions sommaires). Si elles obtiennent des informations à court terme, elles entachent la légitimité française et alimentent l’hostilité des populations, comme des opinions internationales, un enjeu décisif jusqu’aux négociations d’Évian.

Effets politiques et mémoriels

Militairement, les réseaux d’Alger sont désorganisés ; politiquement, le coût en image est lourd. La bataille d’Alger illustre le paradoxe d’une victoire tactique qui fragilise la position stratégique. Elle pèse durablement dans la mémoire du conflit.

Repères de révision

À retenir : grève des huit jours, démantèlement des réseaux, renseignement intensif, controverses sur les méthodes, victoire tactique mais coût politique. Pour élargir, revois la doctrine de contre-insurrection et les options du FLN, puis la sortie de guerre.

Infographie sur la bataille d’Alger de 1957, entre réseaux urbains du FLN, quadrillage militaire et guerre psychologique sur les populations. 📸 Source : reviserhistoire.fr

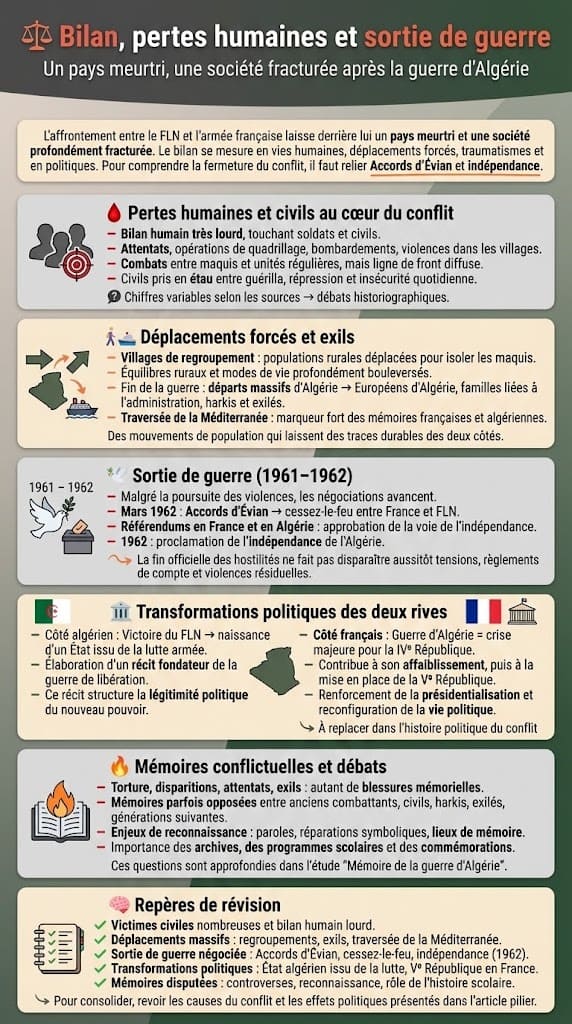

⚖️ Bilan, pertes humaines et sortie de guerre

L’affrontement entre le FLN et l’armée française laisse un pays meurtri et une société fracturée. Le bilan se mesure autant en vies humaines qu’en déplacements forcés, en traumatismes et en recompositions politiques. Pour comprendre la fermeture du conflit, revois les Accords d’Évian et l’indépendance qui s’ensuit.

Pertes humaines et atteintes aux civils

La guerre touche massivement les populations civiles : attentats, opérations de quadrillage, bombardements, déplacements et violences. Les combats opposent maquis et unités régulières, mais la ligne de front est diffuse, ce qui accroît la vulnérabilité des non-combattants.

Déplacements, regroupements et exils

Les villages de regroupement bouleversent les équilibres ruraux. À la fin du conflit, des centaines de milliers de personnes quittent leur lieu de vie : Européens d’Algérie, familles liées à l’administration, harkis et exilés. Ces mouvements marquent durablement les mémoires de part et d’autre de la Méditerranée.

Sortie de guerre : 1961–1962

Malgré la poursuite des violences, les négociations aboutissent aux Accords d’Évian (mars 1962). Le cessez-le-feu, puis les référendums, ouvrent la voie à l’indépendance. Cependant, la fin officielle des hostilités ne met pas un terme immédiat aux tensions et aux règlements de compte.

Transformations politiques

Côté algérien, la victoire du FLN consacre un État né de la lutte armée, avec un récit fondateur qui structure la légitimité politique. Côté français, la crise accélère l’affaiblissement de la IVe République et renforce la présidentialisation sous la Ve, à replacer dans l’histoire politique du conflit.

Mémoires et controverses durables

Torture, disparitions, attentats et exils nourrissent une mémoire conflictuelle. Les enjeux de reconnaissance, d’archives, de récits scolaires et de commémorations restent centraux ; ils sont étudiés dans l’article Mémoire de la guerre d’Algérie.

Repères de révision

À retenir : victimes civiles nombreuses, déplacements massifs, exils, sortie de guerre par la négociation, indépendance en 1962 et mémoires disputées. Pour consolider, relis les causes du conflit et les effets politiques présentés dans l’article pilier.

Bilan synthétique de la guerre d’Algérie : pertes humaines, déplacements, indépendance de 1962 et mémoires disputées de part et d’autre de la Méditerranée. 📸 Source : reviserhistoire.fr

L’histoire de la guerre d’Algérie continue de s’écrire. Si les grandes phases sont connues, certains chiffres (bilan humain exact, nombre de harkis, ampleur des camps de regroupement) font l’objet d’estimations variables selon les recherches. De même, ce résumé se concentre sur le duel « FLN / Armée française », mais la réalité du terrain incluait aussi des affrontements sanglants entre nationalistes (FLN contre MNA) et des violences franco-françaises (OAS).

🧠 À retenir : l’essentiel sur « FLN et armée française »

- Le conflit oppose un mouvement politico-militaire (FLN/ALN) à une armée régulière française engagée dans une contre-insurrection.

- Le FLN s’organise dès 1954 (CNRA, CCE, puis GPRA) et déploie l’ALN en wilayas, combinant maquis ruraux et réseaux urbains.

- L’armée met en œuvre quadrillage, renseignement, SAS, regroupements de populations et barrages frontaliers.

- Point culminant : la bataille d’Alger (1957) mêle grève, attentats, démantèlement des réseaux et guerre psychologique.

- Des pratiques illégales (torture, internements) entachent la légitimité française et pèsent dans l’opinion internationale.

- La stratégie d’usure du FLN rend impossible une issue purement répressive et ouvre la voie aux négociations d’Évian.

- La guerre provoque pertes civiles, déplacements et exils, laissant des mémoires conflictuelles durables.

- Repères à relire : causes du conflit → affrontement FLN/armée → indépendance (1962).

❓ FAQ : Questions fréquentes sur « FLN et armée française »

Le FLN était-il uniquement une armée clandestine ?

Non. Le FLN est un mouvement politico-militaire : il dirige l’ALN (bras armé), mais dispose aussi d’instances politiques (CNRA, CCE) et d’un GPRA diplomatique (1958) pour préparer les négociations.

Pourquoi l’armée française parle-t-elle de « contre-insurrection » ?

Parce que l’adversaire n’est pas une armée régulière, mais un réseau politico-militaire s’appuyant sur la population. La doctrine combine renseignement, quadrillage, actions civiles (SAS) et démantèlement des réseaux urbains (voir bataille d’Alger).

Les « regroupements » de populations, c’était pour quoi faire ?

Officiellement, assurer la sécurité et couper les maquis de leurs soutiens. En pratique, ces déplacements massifs ont bouleversé la vie rurale et restent au cœur des débats de mémoire.

La bataille d’Alger a-t-elle été une victoire française ?

Tactiquement, les réseaux urbains du FLN sont désorganisés. Mais les méthodes illégales (torture, internements) entachent la légitimité française et pèsent sur l’opinion internationale, jusqu’aux Accords d’Évian.

Qu’est-il arrivé aux harkis après 1962 ?

Beaucoup de supplétifs engagés aux côtés de l’armée française ont été exposés à des représailles. Une partie a fui vers la France dans des conditions difficiles. Voir l’article dédié : Harkis et exilés.