🎯 Pourquoi l’indépendance de l’Algérie est-elle un tournant majeur ?

L’indépendance de l’Algérie marque la fin d’une guerre longue et violente et l’aboutissement d’un principe : le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Elle s’inscrit dans un contexte mondial de décolonisation, tout en révélant des fractures profondes entre acteurs, du conflit FLN–armée française aux choix politiques de la métropole. Pour bien comprendre 1962, il faut relier l’autodétermination aux Accords d’Évian, et mesurer les conséquences humaines pour les pieds-noirs et les harkis.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- Contexte international et droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

- Négociations et Accords d’Évian (mars 1962)

- Référendum d’autodétermination et calendrier de 1962

- Violences, OAS et basculements au printemps-été 1962

- Pieds-noirs et harkis : départs, drames et mémoires

- Naissance de l’État algérien et relations franco-algériennes

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec le contexte international pour situer 1962 dans la décolonisation mondiale.

🌍 Contexte international et droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

La décolonisation en marche

Au milieu du XXe siècle, la décolonisation s’accélère : l’Inde devient indépendante en 1947, l’Indonésie en 1949, puis l’Afrique noire entame à son tour un cycle d’émancipations. Dans ce contexte, l’indépendance de l’Algérie s’inscrit dans un mouvement global, nourri par la guerre froide et par l’idée que la domination coloniale n’est plus légitime. D’ailleurs, la crise de Suez (1956) confirme le déclin des vieilles puissances européennes.

Bandung, ONU et autodétermination

Dès 1955, la conférence de Bandung popularise la voie des « non-alignés » et la revendication d’égalité souveraine. Ensuite, l’Assemblée générale de l’ONU affirme le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, principe central pour comprendre 1962. En France, ce cadre international pèse sur les choix politiques et nourrit le débat public, malgré la violence de la guerre entre FLN et armée française.

La spécificité algérienne

Cependant, l’Algérie n’est pas une « colonie » ordinaire : elle est organisée en départements (comme la métropole), avec une importante population européenne. Cette singularité complexifie la transition. Pourtant, la dynamique mondiale et les causes profondes du conflit rendent l’issue inévitable : l’autodétermination finit par s’imposer.

De Gaulle et le tournant politique

Revenu au pouvoir en 1958, le général de Gaulle évolue d’une logique de « paix des braves » vers la reconnaissance explicite de l’autodétermination. Ainsi, il ouvre la voie à des négociations encadrées, sous pression des acteurs internationaux et de l’opinion française lassée par une guerre sans fin.

Vers 1962 : un horizon désormais fixé

Finalement, à l’aube des années 1960, l’indépendance de l’Algérie apparaît comme la solution politique la plus conforme aux principes internationaux et à la réalité du terrain. Toutefois, cet horizon suscite tensions et radicalisations, préparant les basculements de 1962 et les mémoires qui suivront (mémoire du conflit).

Infographie sur le contexte international de la décolonisation et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes pour comprendre l’indépendance de l’Algérie en 1962. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec les Accords d’Évian pour comprendre le cadre juridique et politique de l’indépendance.

🤝 Négociations et Accords d’Évian (mars 1962)

Qui négocie et pourquoi maintenant ?

À partir de 1961, la France et le GPRA (gouvernement provisoire de la République algérienne) s’emploient à trouver une issue. La lassitude d’une guerre coûteuse, la pression internationale et la ligne d’autodétermination défendue par de Gaulle ouvrent la porte à Évian. Les échanges formalisent le passage d’une logique strictement militaire (FLN–armée française) à une solution politique encadrée.

Que prévoient les Accords d’Évian ?

Signés en mars 1962, ils organisent le cessez-le-feu, un calendrier de référendum d’autodétermination, des garanties pour les personnes et les biens, ainsi que des coopérations économiques et militaires transitoires. Pour une analyse détaillée, voir l’article dédié : Accords d’Évian. En toile de fond, la résolution onusienne sur la décolonisation renforce le cadre juridique (ONU).

19 mars 1962 : du texte au terrain

Le 19 mars marque l’entrée en vigueur du cessez-le-feu. Cependant, l’indépendance de l’Algérie n’éteint pas immédiatement les violences : des attentats et représailles persistent, notamment du côté de l’OAS, tandis que s’organise l’exode d’une partie des Européens d’Algérie. Le pays bascule d’une guerre ouverte à une phase de transition fragile vers l’État algérien.

Forces et limites d’un compromis

Les accords cherchent l’équilibre entre sécurité, souveraineté et continuités pratiques (bases, pétrole, coopération). Mais leurs zones d’ombre alimentent tensions et contestations. Pour replacer ce moment dans la chronologie globale du conflit, consulte aussi le pilier La guerre d’Algérie (1954–1962).

Synthèse visuelle des négociations entre la France et le GPRA et des principales clauses des Accords d’Évian de mars 1962. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec le référendum d’autodétermination et le calendrier conduisant au 5 juillet 1962.

🗳️ Référendum d’autodétermination et calendrier de 1962

8 janvier 1961 : le principe d’autodétermination

Un premier référendum organisé en métropole et en Algérie approuve massivement le principe d’autodétermination. Ce vote crée un cadre politique clair : préparer juridiquement l’indépendance de l’Algérie ou une autre solution choisie par les populations consultées. Il confirme la ligne défendue par de Gaulle et ouvre la voie aux pourparlers détaillés des Accords d’Évian.

8 avril 1962 : ratification des Accords d’Évian

Un second scrutin en France métropolitaine approuve les accords et le cessez-le-feu du 19 mars. L’État s’engage alors sur un calendrier précis : consultation en Algérie, période transitoire et proclamation de souveraineté. Pour replacer ce moment dans la chronologie, voir le pilier La guerre d’Algérie.

1er juillet 1962 : la consultation en Algérie

Le référendum d’autodétermination organisé en Algérie valide de façon écrasante l’option de l’indépendance. Ce résultat clôt politiquement la séquence ouverte en 1954 et confirme l’issue négociée à Évian. Il prépare les décisions des 3 et 5 juillet, tout en laissant en suspens des questions humaines majeures, comme le sort des harkis et des pieds-noirs.

3–5 juillet 1962 : reconnaissance et proclamation

Le 3 juillet, la France reconnaît officiellement l’indépendance de l’Algérie ; le 5 juillet, l’Algérie la proclame. Cette date devient jour de fête nationale. Mais la transition reste violente dans certaines villes, notamment à Oran, ce qui nourrit des débats mémoriels durables (mémoire du conflit).

Frise chronologique du référendum d’autodétermination et du calendrier de 1962 conduisant à l’indépendance de l’Algérie. 📸 Source : reviserhistoire.fr

Repères juridiques et sources officielles

Pour aller plus loin : Vie-publique, Conseil constitutionnel, et Légifrance proposent des dossiers et archives référendaires.

👉 Poursuivons avec les violences et basculements du printemps-été 1962.

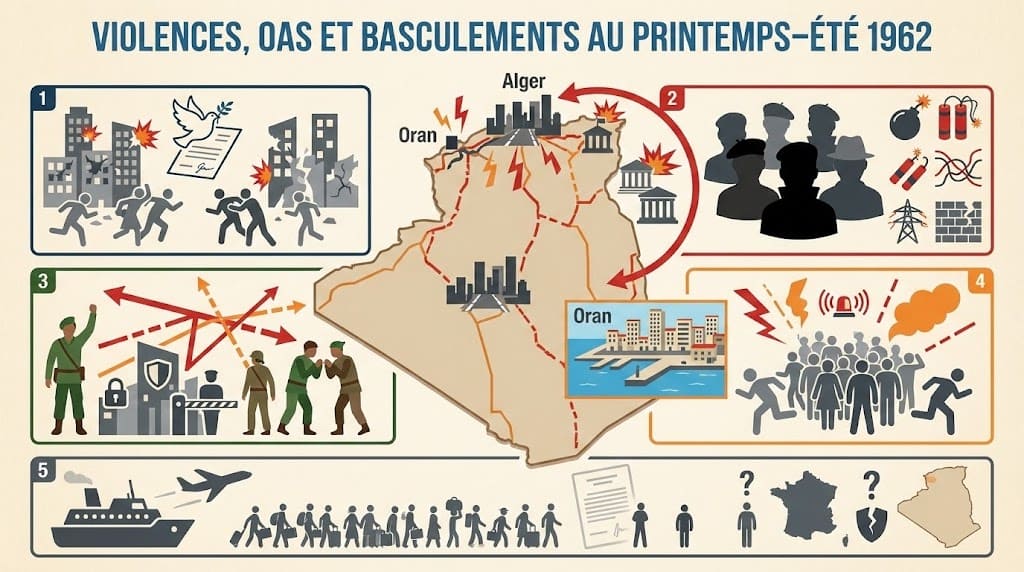

⚠️ Violences, OAS et basculements au printemps–été 1962

Une « guerre de fin de guerre »

Après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, la violence ne disparaît pas. Au contraire, elle change de forme. Des attentats, ratonnades et représailles se multiplient, surtout dans les grandes villes. Cette « guerre de fin de guerre » fragilise la transition vers l’indépendance de l’Algérie et nourrit la peur, notamment chez les Européens d’Algérie.

L’OAS et la stratégie de la terreur

L’Organisation armée secrète (OAS) tente d’empêcher l’indépendance par une politique d’attentats et de sabotages. Elle vise à « rendre l’Algérie ingouvernable » afin de forcer un rapport de force. Cette stratégie durcit les positions et provoque une spirale de violences avec le FLN, déjà analysée dans FLN et armée française.

FLN, sécurité et tensions urbaines

Le FLN tente de contrôler le terrain, mais il est lui-même déchiré par des luttes internes violentes (crise de l’été 1962). L’insécurité règne et les enlèvements se multiplient. Toutefois, la période est marquée par des affrontements, des enlèvements et des exécutions sommaires. Les lignes entre sécurité, vengeance et politique deviennent floues, ce qui alimente des mémoires antagonistes (mémoire du conflit).

Oran, 5 juillet 1962 : une journée tragique

Le jour même de la proclamation officielle, des violences éclatent à Oran, faisant de nombreuses victimes, principalement parmi la population européenne. Les responsabilités et bilans restent discutés, mais l’événement symbolise la brutalité de cette transition. Il explique en partie la précipitation des départs qui suivent et la fracture durable entre récits et mémoires.

Conséquences immédiates

Dans ce climat, l’exode des pieds-noirs s’accélère et l’inquiétude grandit pour les harkis, pris entre engagements passés et nouveaux rapports de force. Les garanties d’Évian peinent à protéger efficacement tous les civils dans un contexte mouvant.

Infographie sur les violences, les attentats de l’OAS et les basculements du printemps–été 1962 durant la fin de la guerre d’Algérie. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec pieds-noirs et harkis : départs, drames et mémoires.

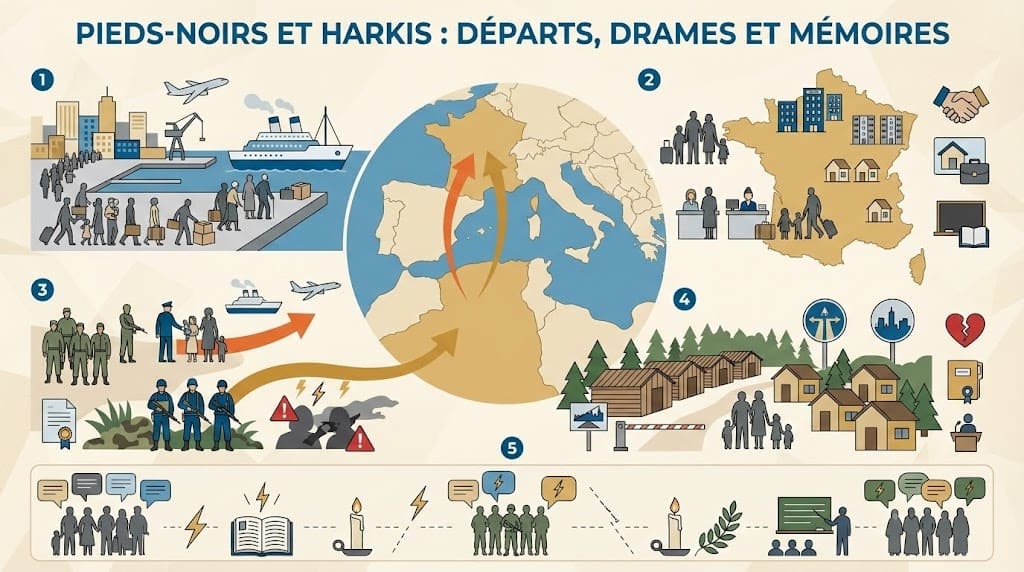

🚢 Pieds-noirs et harkis : départs, drames et mémoires

Un exode massif et précipité

Au printemps–été 1962, des pieds-noirs quittent l’Algérie dans l’urgence. Les départs s’effectuent souvent en quelques jours, avec peu d’effets personnels. Cette fuite est liée aux violences, à l’incertitude politique et à la peur d’un renversement durable des rapports sociaux. Elle s’inscrit dans la séquence ouverte par les Accords d’Évian et par la proclamation du 5 juillet.

Accueil en métropole : entre solidarité et difficultés

En France, l’accueil combine dispositifs publics et entraide familiale. Toutefois, le logement, l’emploi et la scolarisation posent problème. Des familles sont hébergées en hôtels, cités provisoires ou chez des proches. L’administration met en place des mesures d’indemnisation, mais les trajectoires restent contrastées. Pour le contexte général, voir le pilier La guerre d’Algérie.

Les harkis : engagements, vulnérabilités, répressions

Supplétifs de l’armée française, les harkis se trouvent exposés au lendemain du cessez-le-feu. Malgré des garanties prévues, des violences et représailles surviennent localement. Une partie parvient à gagner la France, souvent grâce à l’aide d’officiers désobéissant aux ordres officiels qui tentaient de limiter leur venue. Pour un traitement approfondi des trajectoires, voir l’article dédié : Harkis et exilés.

Installations en France : camps, relogements, mémoire blessée

En métropole, des familles de harkis transitent par des camps et hameaux de forestage avant d’être relogées. Les obstacles matériels s’ajoutent aux blessures symboliques : stigmatisation, éloignement des centres urbains, lente reconnaissance des souffrances. Ces expériences nourrissent des revendications et structurent des associations mémorielles.

Des mémoires plurielles et souvent conflictuelles

Les récits des pieds-noirs, des harkis et des Algériens restent parfois antagonistes. Cependant, depuis plusieurs décennies, des gestes officiels, des commémorations et des travaux d’historiens favorisent une meilleure compréhension. Pour les controverses et usages publics du passé, voir Mémoire du conflit.

Infographie sur les départs des pieds-noirs, les parcours des harkis et les mémoires plurielles nées de la fin de la guerre d’Algérie. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 Poursuivons avec la naissance de l’État algérien et les premières relations franco-algériennes.

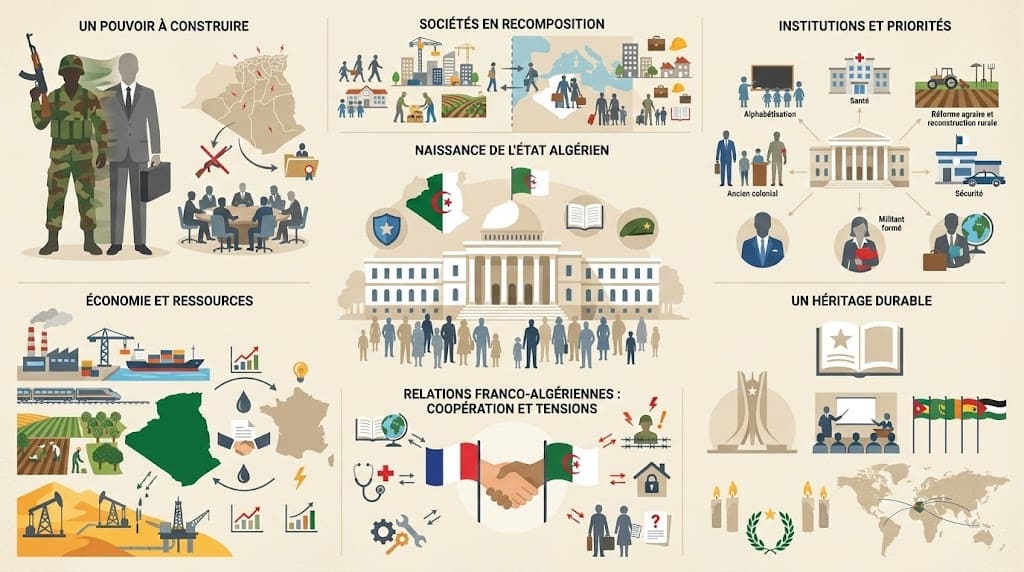

🏛️ Naissance de l’État algérien et relations franco-algériennes

Un pouvoir à construire

Au lendemain du référendum, l’Algérie devient souveraine mais doit bâtir des institutions, une administration et une armée nationales. Le FLN se mue en parti-État. Les équilibres internes, hérités de la lutte, pèsent sur la mise en place des premiers gouvernements et sur la mémoire du conflit qui s’institutionnalise.

Institutions et priorités

Les autorités algériennes fixent des priorités : sécurité, alphabétisation, santé, réforme agraire et reconstruction. L’encadrement administratif s’appuie sur d’anciens cadres coloniaux, sur des militants formés durant la lutte et sur des coopérants étrangers. Le passage de la guerre à la paix reste délicat, comme l’ont montré les Accords d’Évian.

Économie et ressources

L’économie doit être réorganisée : entreprises, domaines agricoles et infrastructures changent de statut. La question énergétique au Sahara devient centrale, dans la continuité des clauses de coopération d’Évian. Ces choix économiques s’inscrivent aussi dans le contexte plus large des causes du conflit et des attentes sociales nées de la guerre.

Relations avec la France : coopération et tensions

Les relations franco-algériennes mêlent accords de coopération (langue, école, santé, technique) et sujets de friction : sécurité, biens et personnes, calendrier des évacuations, statut des bases et circulation. La mise en œuvre concrète du cessez-le-feu du 19 mars 1962 reste un fil rouge, déjà analysé dans Accords d’Évian et dans le pilier La guerre d’Algérie.

Sociétés en recomposition

La société algérienne se transforme rapidement : urbanisation, montée de l’école, restructurations rurales. En France, l’arrivée des pieds-noirs et de nombreux harkis recompose des quartiers, des emplois et des mémoires. Les deux pays entrent dans une relation durable, faite d’échanges humains intenses et de débats politiques réguliers.

Un héritage durable

Les premières années de souveraineté façonnent un récit national et un style de gouvernement. Elles conditionnent la diplomatie régionale et la place du pays dans le mouvement des non-alignés, amorcé à Bandung, déjà évoqué dans la partie contexte international. Cet héritage explique l’actualité des questions mémorielles et des coopérations bilatérales.

Infographie sur la naissance de l’État algérien, ses priorités initiales et les relations franco-algériennes dans les années qui suivent l’indépendance. 📸 Source : reviserhistoire.fr

👉 On conclut avec 🧠 l’essentiel à retenir avant la FAQ et le quiz.

🧠 À retenir — Indépendance de l’Algérie

- L’indépendance de l’Algérie s’inscrit dans la décolonisation mondiale (Bandung, rôle de l’ONU et droit des peuples à disposer d’eux-mêmes).

- Le général de Gaulle fait évoluer la politique française vers l’autodétermination, ouvrant la voie aux pourparlers avec le GPRA.

- Accords d’Évian (mars 1962) : cessez-le-feu, calendrier de consultation, garanties pour personnes et biens, coopérations transitoires (voir la fiche dédiée).

- Repères clés : 8 janv. 1961 (principe d’autodétermination), 8 avr. 1962 (ratification), 19 mars 1962 (cessez-le-feu), 1er juil. 1962 (consultation en Algérie), 3 juil. (reconnaissance par la France), 5 juil. (proclamation).

- Printemps–été 1962 : violences persistantes (notamment OAS) et Oran, 5 juillet, journée tragique.

- Conséquences humaines : exode massif des pieds-noirs ; harkis exposés, évacuations partielles et installations difficiles en France (en savoir plus).

- Naissance de l’État algérien : institutions à bâtir, priorités sociales (école, santé, réforme agraire), réorganisation économique.

- Relations franco-algériennes : entre coopérations (langue, technique, énergie) et tensions d’application des accords.

- Mémoires plurielles et parfois antagonistes : enjeux commémoratifs et débats publics en France et en Algérie (voir l’article).

- Pour replacer ces étapes dans le fil du conflit, consulter le pilier La guerre d’Algérie (1954–1962) et le contexte des causes du conflit.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur l’indépendance de l’Algérie

Pourquoi y a-t-il deux dates en juillet 1962 (3 et 5 juillet) ?

Le 3 juillet 1962, la France reconnaît officiellement l’indépendance de l’Algérie. Le 5 juillet 1962, l’Algérie proclame son indépendance et retient cette date comme fête nationale. Ces deux repères s’inscrivent dans la séquence ouverte par le référendum du 1er juillet et par les Accords d’Évian.

Que change concrètement le cessez-le-feu du 19 mars 1962 ?

Il met fin aux opérations militaires conventionnelles et lance la transition vers l’autodétermination. Toutefois, des violences persistent (attentats, représailles), notamment liées à l’OAS et à des affrontements locaux, comme expliqué dans FLN et armée française. Le cessez-le-feu prépare néanmoins les consultations de 1962.

Quel a été le rôle des Accords d’Évian ?

Ils fixent le cadre juridique et politique : cessez-le-feu, garanties pour personnes et biens, calendrier de la consultation et coopérations transitoires (économie, bases, Sahara). Pour une synthèse, voir Accords d’Évian et, pour replacer les choix français, le pilier La guerre d’Algérie.

Pourquoi les départs des pieds-noirs ont-ils été si massifs et rapides ?

L’enchaînement cesser-le-feu → référendum → proclamation, la peur des violences et l’incertitude sur les biens et statuts provoquent un exode accéléré. Des dispositifs d’accueil sont mis en place en métropole, mais les trajectoires restent contrastées. Pour le contexte global, voir Mémoire du conflit.

Quelle a été la situation des harkis après 1962 ?

Beaucoup de harkis se retrouvent exposés aux représailles. Une partie gagne la France, parfois via des opérations d’évacuation, puis transite par des camps et hameaux de forestage avant un relogement progressif. Les enjeux de reconnaissance et de réparation marquent durablement les mémoires. Voir l’article dédié : Harkis et exilés.