🎯 Pourquoi l’humanisme à la Renaissance est-il si important à comprendre ?

Imagine que tu sois un étudiant dans l’Europe médiévale. La religion structure profondément ta vision du monde, et l’enseignement est dominé par la théologie et la scolastique (une méthode de raisonnement très codifiée). Soudain, au détour d’un livre, tu découvres que l’être humain n’est peut-être pas si misérable. Qu’il peut penser par lui-même, comprendre la nature, améliorer le monde par le savoir. C’est exactement ce qui s’est passé à la Renaissance. Ce basculement radical dans la manière de voir l’homme et la société a un nom : l’humanisme. Apparu en Italie à la fin du XIVᵉ siècle, l’humanisme Renaissance bouleverse les repères hérités du Moyen Âge. Il place l’homme au centre du monde, célèbre sa dignité, son intelligence, et surtout sa capacité à progresser par l’éducation. Cette révolution intellectuelle et culturelle ne se limite pas aux salons d’érudits. Elle transforme l’école, la science, l’art, la politique… et prépare la modernité. Mais attention : l’humanisme ne rejette pas la foi. Il veut la repenser à la lumière de la raison et de l’éthique. Il ne détruit pas le passé : il le relit avec des yeux neufs. Il ne se limite pas à quelques philosophes : il touche toutes les sphères de la société. 💡 Pourquoi t’intéresser aujourd’hui à ce mouvement né il y a plus de 600 ans ? Parce que ses valeurs irriguent encore notre monde : la liberté de penser, la dignité humaine, le droit à l’éducation, l’esprit critique, la démocratie, la science… autant d’héritages directs de cette période. Comprendre l’humanisme, c’est comprendre une partie de ce que nous sommes.🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

🧭 Tu verras comment un mouvement intellectuel peut transformer une civilisation tout entière. Nous partirons de Florence, parcourrons les lettres d’Érasme, observerons Léonard de Vinci dans son atelier, pour finir devant une presse d’imprimerie ou dans un collège humaniste. Prêt(e) à suivre les traces des plus grands penseurs de l’époque ? Plongeons maintenant dans les origines italiennes de ce mouvement qui a changé la face de l’Europe.🌱 1. Aux origines italiennes de l’humanisme

🏛️ Une Italie en pleine effervescence intellectuelle

Pour comprendre comment est né l’humanisme Renaissance, il faut se plonger dans l’Italie du XIVᵉ siècle. Cette région n’est pas encore unifiée : elle est constituée d’une mosaïque de cités-États indépendantes comme Florence, Venise, Gênes, Milan ou Rome. Ces villes sont prospères, commerçantes, ouvertes au monde, souvent en contact avec l’Orient. Elles attirent artistes, marchands, lettrés et mécènes. La richesse de ces cités permet de financer la culture, les bibliothèques, les universités, les ateliers de copistes. Ce terreau favorable va donner naissance à un mouvement intellectuel sans précédent. Florence, en particulier, joue un rôle central. Elle est le berceau de nombreuses figures majeures du début de la Renaissance. C’est là que l’on commence à redécouvrir les manuscrits antiques, à les recopier, à les traduire, à les étudier pour ce qu’ils sont — non plus à travers le prisme théologique du Moyen Âge, mais avec un regard critique et amoureux du savoir ancien. Le mot d’ordre de cette époque : ad fontes, c’est-à-dire « aux sources ».📖 Redécouvrir l’Antiquité pour mieux penser le présent

L’humanisme ne cherche pas à imiter l’Antiquité comme un modèle figé. Il veut en retrouver l’esprit : la clarté du langage, la rigueur de la pensée, la beauté des formes, la quête du vrai. Les humanistes veulent comprendre comment les Anciens voyaient le monde, comment ils concevaient la politique, la morale, l’éducation, l’art… Ils ne récitent plus les textes anciens : ils les interrogent, les traduisent, les corrigent. C’est une rupture dans la manière de penser. Le Moyen Âge s’appuyait sur une vision du monde où tout partait de Dieu (théocentrisme). À la Renaissance, sans rejeter Dieu, on déplace le regard vers l’homme (anthropocentrisme), valorisant sa raison, sa dignité et sa liberté comme dons divins. Ce n’est pas un rejet brutal de la religion, mais une tentative de concilier foi et intelligence.👨🎓 Pétrarque : le premier humaniste moderne

Parmi les grandes figures italiennes, Francesco Petrarca (1304–1374) est souvent considéré comme le « père de l’humanisme ». Ce poète et érudit florentin est fasciné par les lettres de Cicéron. Il voyage dans toute l’Europe à la recherche de manuscrits oubliés, qu’il recopie à la main. Il critique les lourdeurs de la scolastique médiévale et prône une éducation fondée sur la littérature, la beauté du langage, l’étude des textes originaux. Il est aussi l’un des premiers à écrire sur lui-même avec sincérité, dans ses lettres et ses poèmes, annonçant ainsi la naissance d’une subjectivité moderne. Pétrarque n’est pas seulement un intellectuel : il est une figure engagée, qui voit dans le savoir un moyen d’élévation morale et civique. Il incarne déjà le futur idéal de l’humaniste : un homme cultivé, curieux, critique et tourné vers le bien commun.📚 Les studia humanitatis : nouvelle base éducative

Les humanistes vont peu à peu définir un nouveau programme d’éducation, appelé studia humanitatis. Ce programme comprend :- la grammaire (latin et grec),

- la rhétorique (l’art de bien parler et écrire),

- l’histoire (l’étude des faits passés et des exemples moraux),

- la poésie (pour l’imagination et la sensibilité),

- la philosophie morale (pour guider les actions de l’homme libre).

📌 Le rôle des mécènes : les Médicis

L’essor de l’humanisme ne serait pas possible sans les mécènes. À Florence, la famille Médicis joue un rôle décisif. Banquiers très influents, ils financent la copie de manuscrits, la construction de bibliothèques, la création d’écoles, la formation de lettrés. Laurent de Médicis, surnommé « le Magnifique », est célèbre pour avoir soutenu des artistes comme Botticelli, Michel-Ange… mais aussi des penseurs et des philosophes humanistes. Grâce à eux, Florence devient le laboratoire d’une révolution culturelle.🛫 Une pensée qui va bientôt franchir les Alpes

À la fin du XVe siècle, les idées humanistes commencent à franchir les frontières de l’Italie. Des lettrés français, allemands, néerlandais ou anglais viennent étudier à Florence, Padoue ou Bologne. Ils repartent chez eux avec des manuscrits, des idées nouvelles, une vision du monde transformée. L’article sur la Renaissance européenne montre comment ce mouvement va se diffuser dans tout le continent. Mais avant cela, il faut découvrir les figures clés qui vont incarner l’humanisme en dehors de l’Italie. Dans la partie suivante, nous allons partir à la rencontre de ces penseurs visionnaires, qui ont changé la manière de lire, de penser, de croire et d’enseigner.Synthèse visuelle de la naissance de l’humanisme florentin : le retour aux sources antiques (« Ad Fontes ») incarné par Pétrarque, le rôle clé du mécénat et la diffusion des nouveaux savoirs en Europe depuis l’Italie. 📷 Image réalisée pour reviserhistoire.fr.

👨🏫 2. Les grandes figures de l’humanisme

🌟 De l’Italie aux autres royaumes d’Europe

Si l’humanisme Renaissance naît dans les cités italiennes, il ne reste pas confiné aux rives de l’Arno ou de l’Adriatique. Rapidement, il franchit les Alpes, séduit les intellectuels, inspire les souverains et transforme les pratiques éducatives dans toute l’Europe. Cette diffusion ne se fait pas par hasard : elle repose sur un réseau de penseurs, d’écoles, de correspondances et de manuscrits qui circule à travers tout le continent. Chacun de ces penseurs ne se contente pas de relire les Anciens. Ils interprètent, adaptent, critiquent. Tous contribuent à une vision nouvelle du savoir, de la foi et du rôle de l’homme dans la société.🇮🇹 Marsile Ficin et Pic de la Mirandole : la dignité humaine en majesté

À Florence, Marsile Ficin (1433–1499) fonde l’Académie platonicienne, un cercle de savants inspirés par la pensée de Platon. Il traduit les dialogues du philosophe grec, les commente, les enseigne. Pour lui, la quête de vérité passe par la philosophie, mais aussi par l’harmonie entre foi et raison. Son élève le plus célèbre, Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494), pousse cette idée encore plus loin. Dans son fameux Discours sur la dignité de l’homme, il proclame que l’être humain, par la volonté de Dieu, est libre de choisir son destin et n’est pas figé par la nature comme les autres créatures. C’est un être plastique, capable de devenir ange ou bête, selon sa volonté. Cette vision éminemment moderne place la liberté individuelle au cœur du projet humaniste.🇳🇱 Érasme de Rotterdam : la force de la modération et du savoir

Desiderius Erasmus, plus connu sous le nom d’Érasme, est l’un des piliers de l’humanisme européen. Né aux Pays-Bas en 1466, moine, théologien, linguiste, écrivain, il parcourt l’Europe de Bâle à Paris, de Londres à Rome. Il écrit en latin, publie des dizaines d’ouvrages, et entretient une correspondance colossale avec les plus grands esprits de son temps.Érasme, figure majeure de l’humanisme européen, au travail sur ses textes et sa correspondance. 🎥 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

La diffusion imprimée des œuvres d’Érasme fait de lui l’un des premiers « best-sellers » de l’histoire. 🎥 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

🇬🇧 Thomas More : entre rêve et martyre

En Angleterre, Thomas More (1478–1535) est une autre figure majeure. Juriste, lettré, diplomate, il est proche du roi Henri VIII mais refuse de le suivre dans sa rupture avec Rome. Sa fidélité à sa conscience lui vaudra d’être emprisonné, puis décapité. Mais More reste surtout célèbre pour son livre Utopia, dans lequel il décrit une société idéale fondée sur la justice, l’égalité, la tolérance et l’éducation. Ce texte, qui mêle fiction et philosophie politique, interroge profondément l’organisation des sociétés humaines. Il inspire encore aujourd’hui les penseurs progressistes, les défenseurs des droits humains et les militants d’une éducation accessible à tous. Pour découvrir les liens entre humanisme et pensée politique, tu peux consulter notre article dédié à l’humanisme et la justice.🇫🇷 Guillaume Budé : l’humanisme engagé à la française

En France, l’un des plus grands humanistes est Guillaume Budé (1467–1540). Spécialiste du grec ancien, il travaille à la cour de François Ier, auréolé de sa victoire à Marignan (1515), et qui admire son savoir. Budé milite pour une réforme des études, fondée sur les textes antiques. Il persuade François Ier de fonder le Collège royal (futur Collège de France), un établissement indépendant de l’Université et gratuit destiné à transmettre les humanités à un large public. Budé incarne un humanisme engagé, tourné vers l’intérêt général. Il défend l’idée que la culture n’est pas un privilège d’élite, mais un levier de progrès pour toute la société. Il s’oppose à l’intolérance, encourage la lecture des textes en langue originale, et rêve d’un État éclairé par la raison.🌐 Une constellation de penseurs liés entre eux

Ce qui frappe, lorsqu’on étudie ces figures, c’est qu’elles ne sont pas isolées. Bien au contraire. Elles forment un véritable réseau intellectuel européen. Elles échangent des lettres, des manuscrits, des idées. Elles débattent, se corrigent, se soutiennent. Avec l’arrivée de l’imprimerie, ce réseau prend encore plus d’ampleur. Un ouvrage publié à Bâle peut être lu à Lyon, commenté à Oxford, puis adapté à Florence. Cette circulation rapide et large des idées est sans précédent dans l’histoire. Elle annonce les futures communautés savantes, les académies scientifiques, et même — en germe — l’idéal de la coopération internationale dans le savoir.📍 Ces figures sont aussi des modèles

Au-delà de leur œuvre, ces humanistes incarnent un idéal. Celui de l’homme cultivé, curieux, pacifique, capable de prendre du recul, de dialoguer, de douter aussi. Ils placent comme idéal le refus de l’ignorance et aspirent souvent à la concorde civile et religieuse, même si leur époque reste marquée par la violence et l’intolérance. Ils rêvent d’un monde meilleur, non pas par les armes, mais par l’éducation, la culture, la parole et l’exemple. 🧠 Leur héritage n’est pas seulement historique : il est vivant. Leurs écrits sont encore lus aujourd’hui. Leurs principes nourrissent nos constitutions, nos programmes scolaires, nos débats citoyens. Étudier Érasme, More ou Budé, c’est se confronter à des penseurs exigeants, mais profondément humanistes — au sens le plus noble du terme. — Dans la suite de notre article, nous verrons comment cet élan intellectuel ne s’est pas arrêté aux textes : il a nourri une véritable révolution dans la manière d’observer le monde. L’humanisme, loin de se limiter aux bibliothèques, a transformé les sciences, les techniques et la connaissance de la nature.🔬 3. L’humanisme et la révolution scientifique

🔍 Un changement de méthode : observer, expérimenter, comprendre

L’une des conséquences les plus marquantes de l’humanisme Renaissance, c’est sa transformation du rapport au savoir. Au lieu d’apprendre par cœur des vérités établies, on commence à interroger le monde. Les penseurs humanistes encouragent la curiosité intellectuelle, la confrontation des idées, et surtout l’observation directe de la nature. Ce changement de méthode, encore hésitant au début, annonce la future révolution scientifique. L’héritage des textes antiques, notamment ceux d’Aristote, est toujours là, mais il est désormais confronté à la réalité. Les erreurs des Anciens ne sont plus taboues. On ose les corriger. C’est une étape décisive dans la conquête du savoir moderne.🧠 La critique des autorités anciennes

Durant tout le Moyen Âge, les connaissances en médecine ou en astronomie étaient dominées par les écrits de figures comme Galen ou Ptolémée, transmis et enrichis notamment par les savants du monde arabo-musulman. Mais les humanistes vont remettre en question leur autorité. Non pas par provocation, mais parce qu’ils observent que ces théories ne correspondent pas toujours à la réalité. En médecine, par exemple, André Vésale (1514–1564), un anatomiste flamand, réalise des dissections de cadavres humains. Il découvre que le corps humain ne fonctionne pas exactement comme Galien l’avait décrit. Ses ouvrages illustrés, comme De humani corporis fabrica, bouleversent l’enseignement de l’anatomie. Pour en savoir plus, tu peux consulter notre article sur la médecine à la Renaissance.🌌 Le choc copernicien : le Soleil au centre

En astronomie, c’est Nicolas Copernic qui va marquer une rupture fondamentale. En 1543, il publie De revolutionibus orbium coelestium, où il propose que la Terre tourne autour du Soleil, et non l’inverse. C’est le début de la fin du géocentrisme. L’idée paraît folle à l’époque. Elle remet en cause non seulement la cosmologie traditionnelle, mais aussi la place de l’homme dans l’univers. Cela remet en cause la cosmologie traditionnelle héritée d’Aristote et de Ptolémée, prouvant que l’observation peut bousculer les autorités établies. Mais c’est aussi une preuve que la raison, l’observation et le doute peuvent mener à de nouvelles vérités. Ce modèle sera repris et perfectionné plus tard par Galilée, Kepler et Newton. L’impulsion donnée par l’humanisme, en fournissant les outils critiques et en redécouvrant les textes scientifiques antiques, joue un rôle décisif dans ce processus.🗺️ La géographie en pleine mutation

La Renaissance est aussi une époque d’explorations maritimes et de découvertes de terres inconnues. L’humanisme joue un rôle dans cette expansion. Les cartographes humanistes comme Mercator produisent des cartes plus précises, s’appuyant à la fois sur les textes anciens et les observations des navigateurs. La découverte du Nouveau Monde oblige à repenser les théories géographiques héritées de l’Antiquité. On prend conscience que le monde est bien plus vaste qu’on ne le pensait. Ces mutations nourrissent la réflexion sur l’altérité, les civilisations, et la place de l’Europe dans le monde. Pour découvrir comment les grandes explorations s’inscrivent dans ce mouvement de soif de savoir, tu peux lire notre article sur les grandes découvertes.🎨 Léonard de Vinci, le symbole de l’esprit humaniste

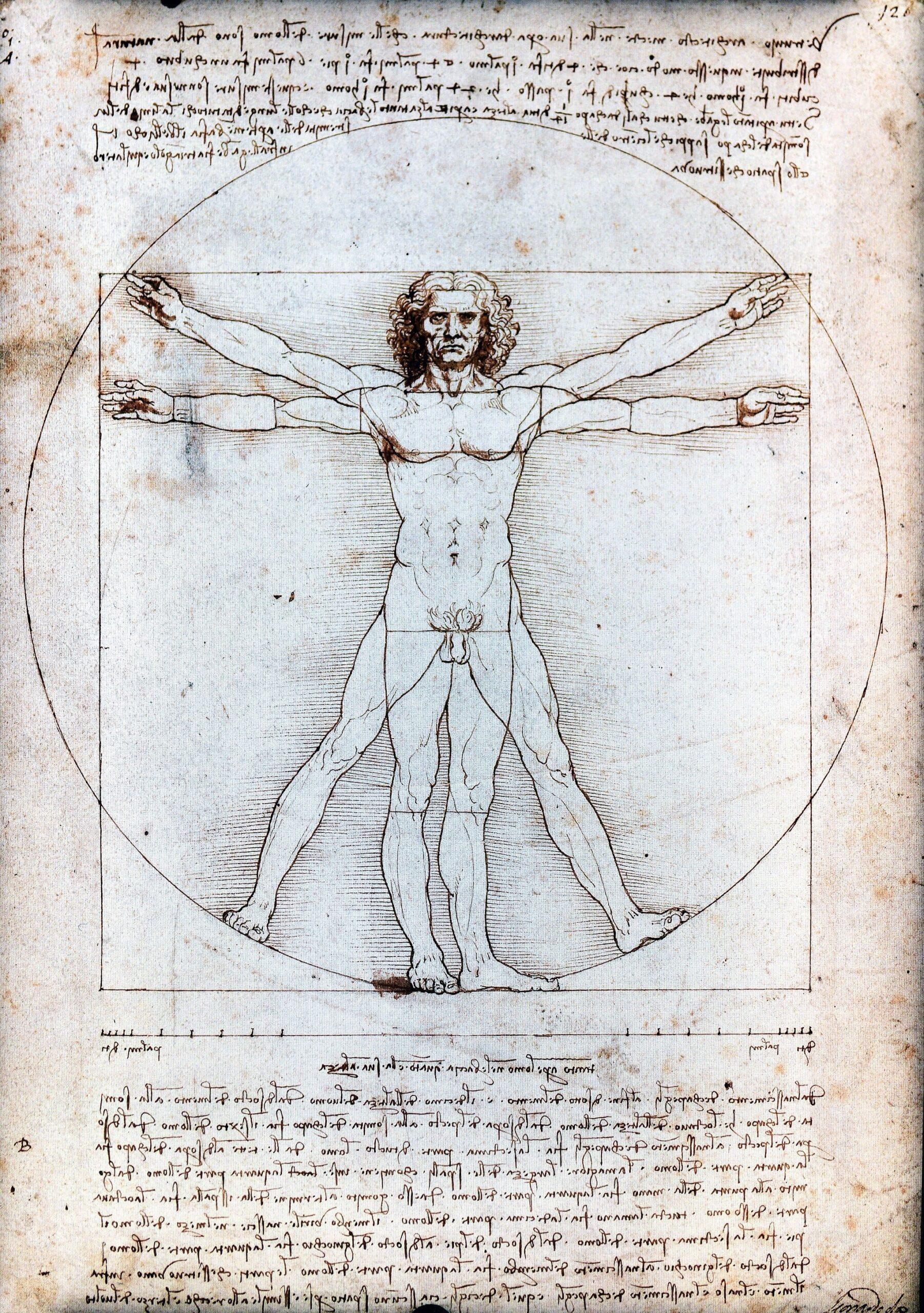

On ne peut pas parler de science humaniste sans évoquer Léonard de Vinci (1452–1519). Il incarne l’idéal de l’homme complet : peintre, ingénieur, anatomiste, inventeur, architecte. Dans ses carnets, il multiplie les croquis d’organes, de machines, d’animaux. Il observe, expérimente, note, corrige, imagine. Il ne se limite jamais à un seul champ du savoir. Sa méthode repose sur l’expérience directe. Il dissèque des corps, observe le vol des oiseaux, mesure les proportions du corps humain (comme dans le fameux Homme de Vitruve).Léonard de Vinci illustre l’idéal humaniste liant art, science et observation du corps humain. 🎥 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

🏫 Une école tournée vers la science et la raison

Dans les collèges humanistes, la science prend une place croissante. On y enseigne la géométrie, l’astronomie, la médecine, la physique. Les professeurs insistent sur la démonstration, la logique, la vérification par les faits. Ce nouveau programme d’études forme une élite intellectuelle capable de comprendre, d’analyser et d’explorer le monde. Il ne s’agit plus seulement de croire, mais de savoir. Ce tournant est essentiel : il prépare l’émergence de la science moderne.📬 La circulation du savoir : un réseau actif

L’autre grande force de cette révolution scientifique, c’est la coopération. Les savants humanistes échangent des lettres, publient leurs découvertes, commentent celles des autres. Grâce à l’imprimerie (que nous verrons dans la prochaine partie), ce réseau s’étend à toute l’Europe. On assiste à la naissance d’une communauté savante internationale. Un médecin à Padoue peut lire les travaux d’un astronome de Prague ou les critiques d’un théologien d’Oxford. Ce dialogue permanent permet une accumulation rapide des connaissances et une correction constante des erreurs.🧭 La science comme prolongement de l’humanisme

Au fond, la science de la Renaissance n’est pas une rupture avec l’humanisme : elle en est l’aboutissement. L’homme est désormais vu comme capable de comprendre la nature par lui-même. Il ne subit plus le monde : il l’étudie, le mesure, l’interroge. Ce pouvoir nouveau est vertigineux, mais aussi porteur d’immenses promesses. Les humanistes posent les bases d’une nouvelle manière de penser. Une pensée fondée sur la raison, le doute, l’expérience. Une pensée qui cherche à libérer l’homme des superstitions, des dogmes, de l’ignorance. — Dans la partie suivante, nous verrons comment cette soif de savoir a été rendue possible par une invention décisive : l’imprimerie. Car sans Gutenberg, les idées humanistes seraient peut-être restées confinées à quelques manuscrits poussiéreux…🖨️ 4. L’imprimerie au service du savoir

⚙️ Gutenberg et la révolution des lettres

L’essor de l’humanisme Renaissance n’aurait pas été possible sans une innovation technique qui bouleverse l’Europe au XVe siècle : l’imprimerie à caractères mobiles. Vers 1450, à Mayence en Allemagne, Johannes Gutenberg met au point une presse capable d’imprimer rapidement des pages entières, de manière standardisée, fiable et à moindre coût. Jusqu’alors, les livres étaient copiés à la main, ce qui les rendait longs à produire, coûteux et sujets à des erreurs fréquentes. Un manuscrit complet pouvait prendre plusieurs années à achever. L’invention de Gutenberg change tout : elle permet l’édition de centaines, puis de milliers d’exemplaires identiques. C’est un bouleversement comparable à l’invention d’Internet au XXe siècle. Le premier grand succès de Gutenberg est la Bible à 42 lignes, imprimée entre 1452 et 1455. Mais très vite, son invention va être utilisée non seulement pour les textes religieux, mais aussi pour diffuser la littérature, les traités scientifiques, les textes antiques redécouverts par les humanistes.🏙️ Une explosion des ateliers d’imprimerie

En quelques décennies, des centres d’imprimerie émergent partout en Europe : à Venise, Bâle, Paris, Lyon, Anvers, Cologne…Scène d’atelier montrant la composition, l’encrage et l’impression en série des livres humanistes. 🎥 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

Édition aldine des textes d’Aristote, symbole du retour « ad fontes » et de l’imprimerie humaniste. 🎥 Source : Wikimedia Commons — Domaine public

📚 Un public élargi : vers un élargissement du public lecteur

L’imprimerie transforme profondément le rapport au livre. Désormais, lire n’est plus réservé aux moines ou à une élite aristocratique. Les étudiants, les marchands, les notaires, les médecins et même certaines femmes instruites peuvent accéder aux textes grâce à des éditions plus abordables. Les bibliothèques se multiplient, non seulement dans les institutions religieuses, mais aussi dans les collèges humanistes, les foyers bourgeois et les librairies. Le livre devient un objet plus accessible, notamment pour la bourgeoisie urbaine, un vecteur de dialogue, de controverse, d’apprentissage. Dans notre article sur les bibliothèques humanistes, tu peux découvrir comment cette démocratisation a façonné une nouvelle manière de penser la culture.📣 Une arme au service des idées nouvelles

Mais l’imprimerie ne fait pas que diffuser des savoirs consensuels. Elle devient rapidement un outil de débat, voire de confrontation intellectuelle. Les pamphlets, les tracts, les manifestes politiques et religieux circulent désormais à une vitesse inconnue jusqu’alors. C’est ainsi que, dès 1517, Martin Luther utilise l’imprimerie pour propager ses 95 thèses contre les indulgences de l’Église catholique. En quelques semaines, ses textes franchissent les frontières de l’Allemagne. La Réforme protestante naît aussi grâce à la presse. Les humanistes, bien qu’ils ne soient pas tous favorables à une rupture avec Rome, utilisent eux aussi l’imprimerie pour réformer les esprits. Érasme, par exemple, publie une version critique du Nouveau Testament en grec, accompagnée d’un texte latin revisité. Il cherche à revenir au message original du Christ, épuré des surcharges dogmatiques.🖋️ La mise en page comme acte intellectuel

Ce que l’on oublie souvent, c’est que les premières éditions imprimées ne sont pas neutres. Le choix des caractères, des marges, des illustrations, de la ponctuation, tout cela reflète une intention. L’imprimerie humaniste ne se contente pas de reproduire : elle met en forme la pensée. Les humanistes participent à l’édition comme auteurs, mais aussi comme éditeurs. Ils introduisent, annotent, justifient. Certains vont même jusqu’à créer leurs propres typographies pour restituer au mieux l’esprit des textes grecs ou latins. C’est une alliance nouvelle entre la forme et le fond.🧠 Une mémoire stabilisée, une pensée plus critique

L’imprimerie permet de réduire drastiquement les variantes dues aux erreurs de copie manuelle. Les lecteurs peuvent désormais plus facilement se référer à une version standardisée. Désormais, les lecteurs peuvent se référer à une version commune. Cela change tout pour les débats philosophiques ou scientifiques. On peut désormais citer, contester, discuter, sans se demander si le texte a été altéré. Cette stabilité favorise la pensée critique. On ne reçoit plus la parole d’autorité comme une vérité figée : on la confronte à d’autres textes, à d’autres traductions, à d’autres arguments. C’est une étape essentielle dans la naissance de l’esprit moderne.📍 Un outil au service de la liberté de conscience

L’un des apports majeurs de l’imprimerie, c’est qu’elle rend possible l’autonomie intellectuelle. Quand chacun peut lire la Bible dans sa langue, comparer les philosophies, étudier les grands auteurs par lui-même, il devient moins dépendant des clercs ou des dogmes. Cette liberté nouvelle est l’une des clés de l’humanisme. Elle permet de forger son jugement, de développer un esprit critique, de dialoguer avec les autres en connaissance de cause. L’imprimerie ne crée pas cette liberté : elle lui donne des ailes. — Dans la partie suivante, nous verrons comment l’humanisme ne se limite pas aux cercles lettrés. Il transforme aussi la société toute entière, redéfinit la place de l’homme dans le monde, et ouvre la voie à la modernité.🌍 5. Une société transformée par l’humanisme

🧠 Une nouvelle image de l’homme

Avant la Renaissance, l’homme était souvent perçu à travers une vision médiévale : un être pécheur, dépendant de Dieu, soumis aux lois de l’Église et condamné à vivre dans l’humilité. Mais l’humanisme Renaissance propose une révolution mentale : il remet l’homme au centre du monde. L’homme devient un être libre, raisonnable et perfectible. Il peut s’éduquer, s’améliorer, comprendre la nature, participer à la vie publique, et même choisir son destin. C’est un changement profond de paradigme. Il ne s’agit plus de subir le monde, mais de l’habiter avec dignité. Dans le Discours sur la dignité de l’homme, Pic de la Mirandole affirme que l’homme est la seule créature à qui Dieu n’a pas assigné une place fixe. Il est libre d’être ce qu’il veut devenir. Cette idée, révolutionnaire à l’époque, fonde une bonne part de notre conception actuelle des droits de l’homme.🏫 Une école tournée vers l’émancipation

L’éducation médiévale, centrée sur la théologie et la scolastique, formait surtout des clercs et des religieux. Mais l’éducation humaniste vise à former des citoyens éclairés, capables de penser, de discuter, de décider. Dans les collèges humanistes, on enseigne la grammaire, la rhétorique, l’histoire, la philosophie morale, les langues anciennes, mais aussi la géométrie, la géographie, les sciences naturelles. L’objectif n’est pas de faire des savants enfermés dans leur tour d’ivoire, mais des hommes cultivés (et quelques rares femmes de l’élite), actifs, utiles à la cité. Cette pédagogie insiste sur la lecture directe des textes, la discussion, la liberté d’expression. Elle forme une élite intellectuelle qui influencera la politique, la science, la littérature, mais aussi la vie économique et sociale. Tu peux approfondir ces enjeux dans notre article complet sur l’éducation humaniste.⚖️ Des effets politiques profonds

L’humanisme n’est pas qu’une affaire de livres. Il influence aussi les pratiques politiques. Certains souverains, comme François Ier en France ou Lorenzo de Médicis à Florence, s’entourent de conseillers humanistes. Ils cherchent à moderniser l’administration, à encourager la diffusion du savoir, à améliorer la justice. Le pouvoir cesse peu à peu d’être fondé uniquement sur la force ou sur le droit divin. Il commence à être interrogé à la lumière de la raison, de la morale, de la responsabilité. Ce changement annonce les futurs débats sur le contrat social, la séparation des pouvoirs, la souveraineté du peuple. Certains humanistes, comme Thomas More, vont jusqu’à imaginer des sociétés idéales où la justice, l’égalité et la liberté sont les piliers de l’organisation politique. Ces utopies ne sont pas seulement des rêves : elles nourrissent les réformes et les révolutions des siècles suivants.🕊️ La liberté de conscience et le débat religieux

L’une des plus grandes conséquences de l’humanisme est sa défense de la liberté de conscience. Avec une force nouvelle, on affirme que chaque individu a le droit de réfléchir, de croire, de douter, sans devoir obéir aveuglément à une autorité religieuse. Cette idée ne va pas sans conflits. L’humanisme et la Réforme protestante se croisent, parfois se soutiennent, parfois s’opposent. Érasme, par exemple, souhaite une réforme douce et intérieure, fondée sur la connaissance des textes. Luther, lui, ira plus loin, en rompant avec Rome. Mais dans tous les cas, l’homme devient responsable de sa foi. La Bible traduite en langues vernaculaires, grâce à l’imprimerie, permet à chacun de lire les Écritures, de se faire son propre avis, de confronter sa croyance à sa raison. Cette liberté nouvelle suscite des tensions, mais elle ouvre aussi la voie à la tolérance et à la coexistence.🎨 L’art au service de l’humanité

L’humanisme influence aussi profondément la peinture, la sculpture, l’architecture. Les artistes ne représentent plus seulement des saints figés dans l’éternité : ils peignent des hommes et des femmes réels, expressifs, incarnés. Le corps humain, longtemps perçu comme source de tentation, devient un objet d’admiration. Léonard de Vinci, Michel-Ange, Botticelli, Raphaël… tous s’inspirent de l’Antiquité pour magnifier le corps, les gestes, les émotions. Les paysages deviennent plus réalistes, les scènes bibliques se déroulent dans des décors quotidiens, les visages expriment la pensée. L’art n’est plus seulement religieux : il devient humaniste, au sens fort du terme. Tu peux explorer ce bouleversement dans notre page dédiée à la perspective et la peinture à la Renaissance.📢 Une influence jusqu’à nos jours

Les valeurs défendues par les humanistes sont devenues, au fil du temps, les piliers de nos sociétés modernes. Liberté d’expression, éducation pour tous, égalité entre les hommes, laïcité, respect des droits humains… autant de principes que nous devons à la lente maturation initiée à la Renaissance. Sans l’humanisme, il n’y aurait pas eu les Lumières, ni les Révolutions démocratiques, ni la Déclaration des droits de l’homme. L’idée que chaque individu a une valeur intrinsèque, une raison propre, un droit à s’exprimer, trouve ses racines dans ce mouvement.🌐 Une mondialisation du savoir

L’humanisme prépare aussi une nouvelle ère : celle de la mondialisation culturelle. En favorisant les traductions, les échanges, les réseaux de savants, il crée un espace intellectuel européen qui annonce les futures coopérations internationales. Aujourd’hui encore, l’UNESCO promeut les idéaux humanistes : la paix par l’éducation, la liberté de pensée, le dialogue entre les cultures. L’humanisme est plus qu’un moment du passé : c’est un héritage vivant. — Dans les parties suivantes, tu trouveras un résumé visuel pour bien retenir les notions essentielles, une FAQ pour répondre aux questions les plus fréquentes, puis un quiz interactif pour tester tes connaissances de manière ludique. Prêt(e) à passer à la synthèse ? 🧠🧠 À retenir

- 💡 L’humanisme Renaissance naît dans l’Italie du XIVᵉ siècle, porté par un retour aux textes antiques (ad fontes) et une volonté de placer l’homme au centre de la réflexion.

- 📚 Les studia humanitatis — grammaire, rhétorique, histoire, philosophie morale — deviennent la base d’une éducation fondée sur la raison et l’esprit critique.

- 🌍 Des penseurs comme Pétrarque, Érasme, Thomas More ou Guillaume Budé diffusent une nouvelle vision du monde, fondée sur la liberté, la dignité et l’autonomie intellectuelle.

- 🧪 L’humanisme stimule les sciences : Vésale, Copernic, Léonard de Vinci incarnent cette fusion entre savoir, observation et créativité.

- 🖨️ L’invention de l’imprimerie par Gutenberg rend possible une diffusion massive des savoirs, encourageant le débat et la réforme religieuse.

- ⚖️ Les valeurs humanistes transforment la politique, la religion, l’éducation et l’art, posant les fondations de la modernité européenne.