🎯 Pourquoi Léonard de Vinci fascine-t-il encore ?

Léonard de Vinci intrigue parce qu’il réunit l’artiste, l’ingénieur et l’observateur du vivant dans une même personne. D’abord, il peint des œuvres qui marquent l’histoire de l’art ; ensuite, il expérimente des machines en avance sur leur temps ; enfin, il note tout dans des carnets méthodiques. Pour comprendre ce génie, il faut le replacer dans l’essor de l’humanisme et la circulation des savoirs permise par l’imprimerie, mais aussi dans l’Europe des cours princières, de François Ier aux mécènes italiens. En bref, Léonard de Vinci incarne la Renaissance européenne, ouverte sur le monde des grands explorateurs et traversée par des débats qui mèneront plus tard à la Réforme.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 📜 Biographie et repères

- 🔬 Sciences, nature et techniques

- 🎨 Œuvres majeures et innovations picturales

- 🏛️ Humanisme, mécènes et contextes

- 📝 Méthodes de travail et carnets

- 🌍 Héritage et postérité

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Poursuivons avec sa biographie et les grands repères qui structurent son parcours.

📜 Biographie et repères

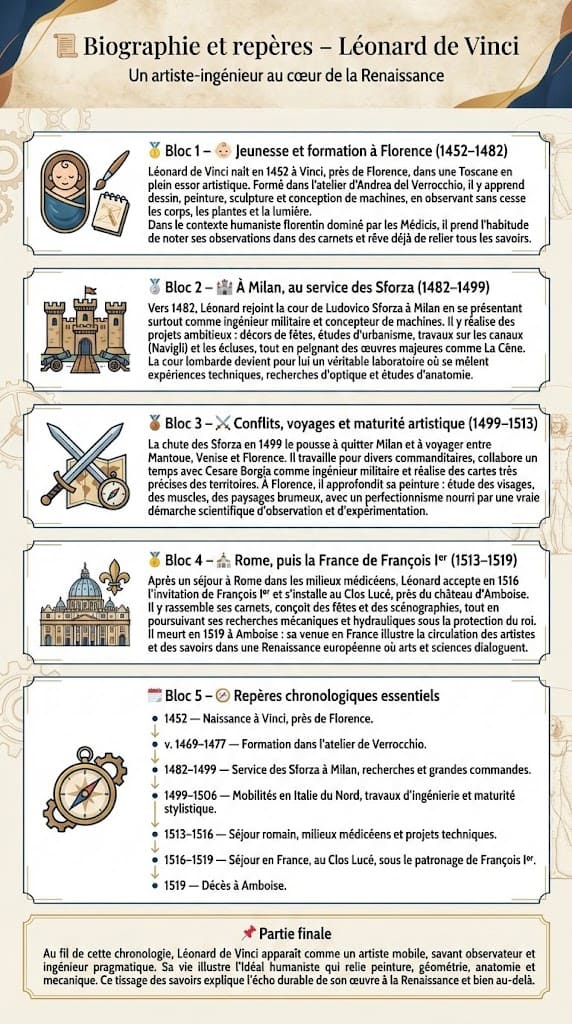

👶 Jeunesse et formation à Florence (1452–1482)

Léonard de Vinci naît en 1452 à Vinci, près de Florence, dans une Toscane en plein essor artistique. Très tôt, il entre dans l’atelier d’Andrea del Verrocchio, où l’on apprend à dessiner, peindre, sculpter et concevoir des machines. Cette formation polyvalente est décisive : Léonard y cultive une curiosité illimitée, mêlant observation des corps, étude des plantes et réflexion sur la lumière. Dans le contexte florentin, dominé par les Médicis et un foisonnement d’idées, il découvre un milieu où la culture humaniste valorise l’expérience, la lecture des Anciens et l’ambition d’embrasser tous les savoirs.

Dans ces années, Léonard signe ses premières œuvres, participe à des commandes religieuses et s’exerce au dessin au trait, à la pointe d’argent et à la sanguine. Il se forge une méthode : observer, puis noter dans des carnets. Déjà, il expérimente des procédés picturaux qui joueront plus tard dans sa maîtrise des contours, des volumes et des transitions douces. Peu à peu, l’atelier florentin devient trop étroit pour ses ambitions techniques, notamment en ingénierie et en architecture éphémère pour les fêtes de cour.

🏰 Première carrière milanaise au service des Sforza (1482–1499)

Vers 1482, Léonard se présente à la cour de Ludovico Sforza, dite « il Moro », à Milan. Dans une lettre célèbre, il insiste moins sur la peinture que sur ses aptitudes d’ingénieur militaire, de concepteur de machines hydrauliques et de metteur en scène de spectacles. Cette polyvalence séduit : Milan lui offre des chantiers ambitieux, des études d’urbanisme et des projets monumentaux. Il y développe un réseau de collaborateurs et un rythme de travail nourri par des commandes variées, du décor éphémère aux projets de statues colossales.

C’est à Milan qu’il peint La Cène dans le réfectoire de Santa Maria delle Grazie, tout en poursuivant des recherches d’optique et d’anatomie. Son activité ne se limite pas à l’atelier : Léonard relève des cours d’eau, réfléchit à des systèmes de canaux et observe la mécanique des fluides. Ses travaux sur les canaux (Navigli) et les écluses de Milan sont une véritable prouesse d’ingénierie urbaine. La cour lombarde fonctionne comme un laboratoire où l’artiste-ingénieur peut expérimenter. Parallèlement, la diffusion des livres techniques, facilitée par l’imprimerie, nourrit sa curiosité et lui permet de confronter ses idées à celles d’autres savants.

⚔️ Conflits, mobilités et maturité artistique (1499–1513)

La chute des Sforza en 1499 bouleverse l’équilibre milanais. Léonard quitte la ville et enchaîne les déplacements : Mantoue, Venise, puis retour à Florence. Il travaille pour des commanditaires variés, participe brièvement aux entreprises de Cesare Borgia comme ingénieur militaire et élabore des cartes précises de territoires. Ces voyages l’exposent à des milieux techniques avancés, à des ateliers concurrents et à des débats esthétiques stimulants.

À Florence, Léonard s’attaque à des tableaux ambitieux et mûrit des solutions picturales personnelles. Il étudie la physiognomonie des visages, l’orientation des muscles, les effets des atmosphères brumeuses sur les paysages. Par étapes successives et souvent sur de longues années, il travaille à des œuvres qui deviendront emblématiques. Ce perfectionnisme, parfois perçu comme lenteur, traduit en réalité une exigence scientifique : tester, corriger, comparer et ne jamais cesser d’observer.

⛪ Rome, puis la France de François Ier (1513–1519)

Après un séjour à Rome, proche des milieux médicéens, Léonard accepte en 1516 l’invitation de François Ier. Le roi de France, grand admirateur de la culture italienne, lui offre le manoir du Clos Lucé, tout près du château d’Amboise. Cette dernière période est marquée par la synthèse de toute une vie d’études : Léonard rassemble ses carnets, conçoit des fêtes, des scénographies et poursuit ses recherches mécaniques et hydrauliques. Il bénéficie d’un environnement favorable, où la cour valorise l’inventivité et la mise en scène des savoirs.

Léonard de Vinci meurt en 1519 à Amboise. Son passage en France n’est pas un simple exil ; il signale l’extension européenne d’un idéal : faire dialoguer arts et sciences au service d’un pouvoir curieux de tout. Ce transfert culturel illustre une Renaissance connectée, où les idées circulent avec les artistes, les ingénieurs et les traités techniques. Pour replacer cette trajectoire dans son ensemble, on peut relire les repères du contexte européen et l’élan d’exploration évoqué dans l’ouverture du monde.

🧭 Repères chronologiques essentiels

- 1452 — Naissance à Vinci, près de Florence.

- v. 1469–1477 — Formation dans l’atelier de Verrocchio.

- 1482–1499 — Service des Sforza à Milan, recherches et grandes commandes.

- 1499–1506 — Mobilités en Italie du Nord, travaux d’ingénierie et maturité stylistique.

- 1513–1516 — Séjour romain, milieux médicéens et projets techniques.

- 1516–1519 — Séjour en France, au Clos Lucé, sous le patronage de François Ier.

- 1519 — Décès à Amboise.

Au fil de cette chronologie, la figure de Léonard de Vinci se précise : artiste mobile, savant observateur et ingénieur pragmatique. Sa vie illustre l’idéal humaniste, où l’on relie peinture, géométrie, anatomie et mécanique. Ce tissage des savoirs explique l’écho durable de son œuvre et prépare ses grandes innovations picturales que nous analyserons ensuite.

Biographie synthétique de Léonard de Vinci, de sa jeunesse en Toscane à ses dernières années au Clos Lucé, avec les grandes dates de sa carrière européenne. 📸 Source : reviserhistoire.fr

🔬 Sciences, nature et techniques

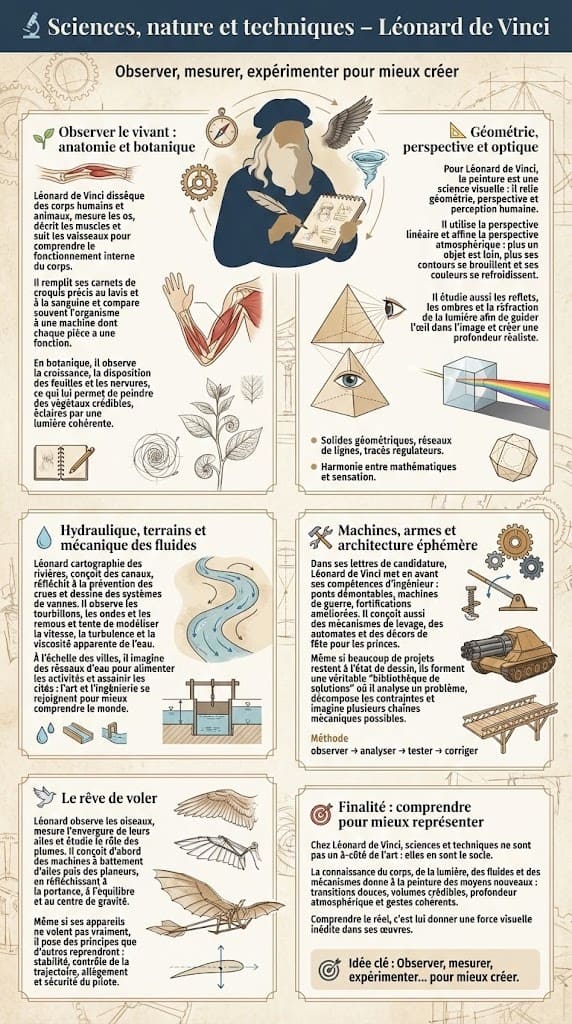

🌱 Observer le vivant : anatomie et botanique

Léonard de Vinci part toujours de l’observation. Il dissèque des corps (humains et animaux), mesure les os, décrit les muscles et suit le trajet des vaisseaux. Cette démarche vise à comprendre le fonctionnement interne pour mieux représenter l’extérieur. Il multiplie les croquis au lavis et à la sanguine, note des hypothèses, puis les confronte à l’expérience. Dans ses feuillets, l’artiste compare l’organisme à une machine : chaque pièce a une fonction, chaque mouvement a une cause.

En botanique, Léonard de Vinci étudie les rythmes de croissance, la disposition des feuilles et la courbure des tiges. Il s’intéresse à l’hélice des feuilles autour de la tige, anticipe des idées proches de la phyllotaxie et observe les nervures comme des « canaux » qui nourrissent la plante. Ainsi, le dessin scientifique nourrit le dessin d’art : connaître la structure permet de peindre des végétaux crédibles, baignés d’une lumière cohérente.

📐 Géométrie, perspective et optique

Pour Léonard de Vinci, la peinture est une science visuelle. Par conséquent, il relie géométrie et perspective à la perception humaine. Il reprend les bases de la perspective linéaire et affine la perspective atmosphérique : plus un objet s’éloigne, plus ses contours se brouillent et ses couleurs se refroidissent. Il observe aussi la réfraction, les miroirs et les ombres portées. Cette étude de l’optique lui sert à moduler les valeurs et à créer de la profondeur sans lignes visibles.

Le recours à des solides géométriques, à des réseaux de lignes et à des tracés régulateurs donne une ossature rationnelle aux images. Grâce à ces outils, l’artiste peut guider l’œil, équilibrer les masses et installer un « point de regard » stable. De fait, l’harmonie qui se dégage de ses compositions vient d’un dialogue constant entre mathématiques et sensation.

💧 Hydraulique, terrains et mécanique des fluides

Léonard de Vinci cartographie des rivières, propose des canaux, réfléchit à la prévention des crues et dessine des vannes. Il observe les tourbillons, les ondes, les remous, puis tente de les modéliser. Ses carnets montrent des essais sur la viscosité apparente, la vitesse et la turbulence. À l’échelle urbaine, il imagine des réseaux d’eau pour alimenter les activités et assainir les cités. Ici encore, l’art s’allie à l’ingénierie : comprendre l’eau, c’est comprendre une partie du monde.

Cette attention au terrain s’accompagne d’une pensée mécanique. Roues dentées, transmissions, vis sans fin et leviers : Léonard de Vinci répertorie, combine et teste. Il ne se contente pas d’inventer ; il classifie des solutions techniques pour les adapter à des usages militaires, civils ou festifs (machines de théâtre, automates, scénographies).

🛠️ Machines, armes et architecture éphémère

Dans ses lettres de candidature, Léonard de Vinci met en avant ses compétences d’ingénieur : ponts légers démontables, engins de siège, fortifications améliorées. Mais il conçoit aussi des machines de levage, des tours d’ornement et des décors pour fêtes princières. Ses projets, parfois irréalistes pour son temps, ont pourtant une vertu décisive : ils explorent les limites des matériaux, des efforts et des transmissions. L’atelier devient un laboratoire où l’on assemble, corrige et documente.

Beaucoup de dispositifs restent à l’état de dessin. Néanmoins, cette « bibliothèque de solutions » diffuse une méthode : analyser un problème, décomposer ses contraintes, puis imaginer plusieurs chaînes mécaniques possibles avant de choisir la plus robuste. C’est ce même esprit qui irrigue sa manière de peindre, patiente et expérimentale.

🕊️ Le rêve de voler

Léonard de Vinci observe les oiseaux, démonte des ailes, mesure l’envergure et examine le rôle des plumes rémiges. Ensuite, il conçoit des machines à battement puis des planeurs, passant progressivement d’une imitation naïve du vivant à une approche plus aérodynamique. Il étudie la portance, l’équilibre et le centre de gravité. Même si aucun appareil ne s’impose de son vivant, il formule des principes que d’autres reprendront : stabilité, contrôle, allègement et sécurité du pilote.

🎯 Finalité : comprendre pour mieux représenter

Chez Léonard de Vinci, sciences et techniques ne sont pas un à-côté de l’art : elles en sont le socle. En effet, la connaissance du corps, de la lumière et des mécanismes donne à la peinture des moyens nouveaux. C’est grâce à ces bases qu’émergent des effets visuels inédits : transitions douces, volumes crédibles, profondeur atmosphérique et cohérence des gestes. Dans la partie suivante, nous verrons comment ces acquis nourrissent ses innovations picturales et ses œuvres majeures.

Panorama des recherches de Léonard de Vinci sur le vivant, les mathématiques, l’eau et les machines, au croisement des sciences et de la peinture. 📸 Source : reviserhistoire.fr

🎨 Œuvres majeures et innovations picturales

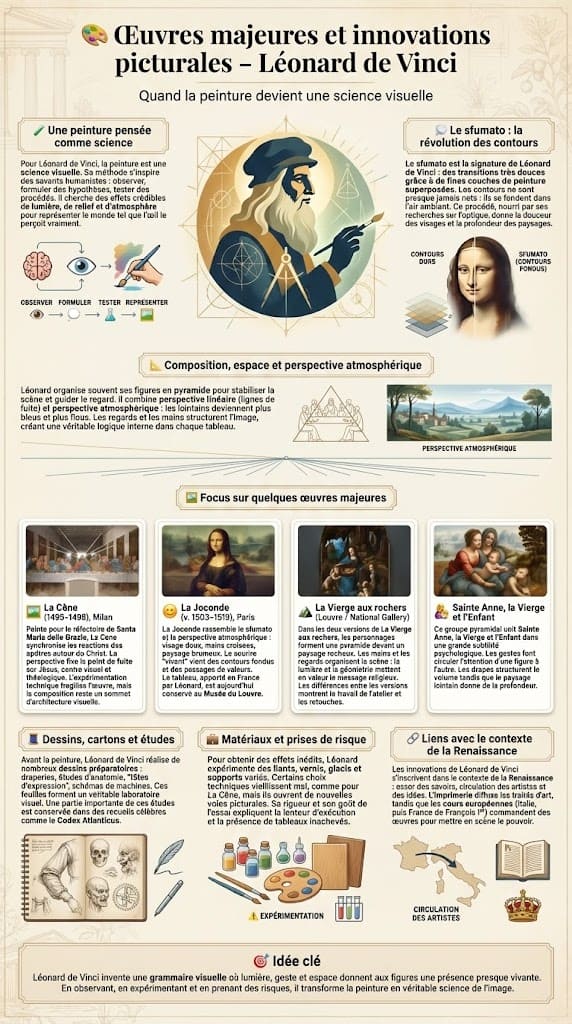

🧪 Une peinture pensée comme science

Chez Léonard de Vinci, la peinture n’est pas seulement un art : c’est une science visuelle. Sa méthode, nourrie par l’humanisme et la science, part de l’observation, formule des hypothèses et teste des procédés. Il cherche des effets crédibles de lumière, de relief et d’atmosphère, afin de représenter le monde tel que l’œil le perçoit réellement.

🌫️ Le sfumato : la révolution des contours

Le sfumato est sa signature : des transitions extrêmement douces, obtenues par de fines couches superposées. Les contours ne sont jamais tranchés ; ils se fondent dans l’air ambiant. Cette invention picturale, appuyée par ses recherches d’optique, explique la douceur des visages et la profondeur des paysages chez Léonard de Vinci.

📐 Composition, espace et perspective atmosphérique

Léonard organise souvent ses figures en pyramide, stabilisant la scène tout en guidant le regard. Il combine perspective linéaire et perspective atmosphérique : les lointains bleuis et flous créent un espace respirant. Les mains et les regards rythment la composition ; un geste appelle une réponse, donnant à l’image une logique interne.

🖼️ La Cène (1495–1498), Milan

Peinte pour le réfectoire de Santa Maria delle Grazie, La Cène synchronise réactions et gestes des apôtres autour de Jésus. La perspective fixe le point de fuite sur le Christ, centre visuel et théologique. L’expérimentation technique (peinture « a secco » sur enduit sec) a fragilisé l’œuvre, mais la conception reste un sommet d’architecture visuelle. Pour l’édifice et son contexte, voir Santa Maria delle Grazie.

😊 La Joconde (v. 1503–1519), Paris

Portrait à mi-corps, mains croisées, paysage brumeux : la Joconde concentre le sfumato et la perspective atmosphérique. Le sourire « vivant » vient des contours fondus et des passages de valeurs, non d’un trait précis. L’œuvre est aujourd’hui au Musée du Louvre. Elle a été apportée en France par Léonard lui-même lors de son installation au Clos Lucé, avant d’être acquise parFrançois Ier.

⛰️ La Vierge aux rochers (Louvre / National Gallery)

Deux versions célèbres montrent un dispositif pyramidal et un paysage minéral baigné d’ombre et de lumière. Les mains dialoguent, les regards orientent la scène : la théologie passe par la géométrie et la lumière. Les différences entre versions révèlent l’atelier, les retouches et l’exigence d’expérimentation propre à Léonard de Vinci.

👩👦 Sainte Anne, la Vierge et l’Enfant

Ce groupe pyramidal, d’une grande subtilité psychologique, illustre l’art de faire circuler l’attention par les gestes. Les drapés structurent le volume, tandis que le paysage lointain ouvre l’espace. Là encore, la maîtrise des valeurs remplace le contour net, créant une présence presque palpable.

🧵 Dessins, cartons et études

Avant la toile, Léonard de Vinci multiplie les dessins : draperies à la pointe d’argent, études d’anatomie, « têtes d’expression », schémas de machines. Ces feuilles constituent un laboratoire visuel. Une grande partie de ces matériaux est conservée dans des fonds célèbres, dont le Codex Atlanticus.

🧰 Matériaux et prises de risque

Pour obtenir des effets inédits, il expérimente liants, vernis, glacis et supports. Parfois, le résultat technique vieillit mal (comme pour La Cène) ; mais cette prise de risque alimente une innovation picturale qui fera école. La rigueur de sa méthode explique la lenteur d’exécution et certains inachevés, sans diminuer l’impact de ses images.

🔗 Liens avec le contexte de la Renaissance

Ses choix picturaux dialoguent avec l’essor des savoirs et la circulation des idées. La diffusion des traités d’art est accélérée par l’imprimerie. Les cours européennes, de l’Italie à la France, structurent les commandes et la mise en scène du pouvoir, comme on le voit chez François Ier. Pour un panorama, voir La Renaissance en Europe.

En somme, Léonard de Vinci invente une grammaire visuelle où lumière, geste et espace produisent une présence presque vivante. Dans la partie suivante, on replace ces œuvres dans leur contexte humaniste : mécènes, cours et réseaux d’idées.

Présentation des grands tableaux de Léonard de Vinci et des innovations qui ont transformé la peinture de la Renaissance. 📸 Source : reviserhistoire.fr

🏛️ Humanisme, mécènes et contextes

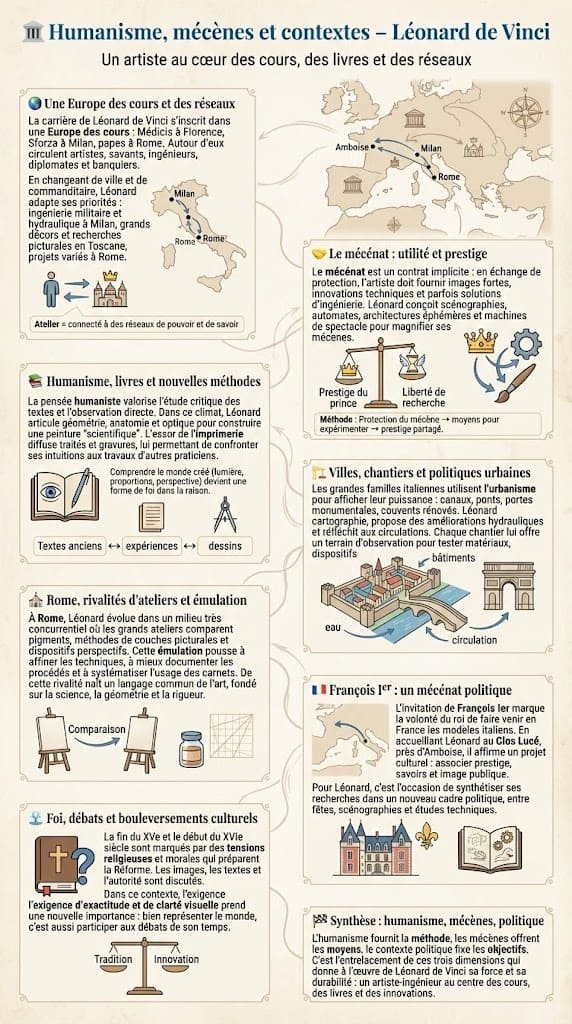

🌍 Une Europe des cours et des réseaux

La trajectoire de Léonard de Vinci s’inscrit dans une Europe de cours où circulent artistes, savants et ingénieurs. Les Médicis à Florence, les Sforza à Milan, puis les papes à Rome, forment des pôles de prestige qui commandent œuvres, fêtes et projets urbains. Dans ce système, l’atelier n’est pas isolé : il s’insère dans des réseaux de diplomates, de banquiers et d’érudits. Ainsi, les innovations techniques et visuelles se propagent rapidement d’une ville à l’autre.

Cette mobilité est décisive. En changeant de commanditaires, Léonard ajuste ses priorités : ingénierie militaire et hydraulique à Milan, grands décors et recherches picturales en Toscane, puis projets variables à Rome selon les attentes des mécènes. La cour devient un laboratoire où l’expérimentation est possible, à condition d’apporter des résultats visibles et utiles.

🤝 Le mécénat : un contrat d’utilité et de prestige

Le mécénat n’est pas une simple générosité. Il s’agit d’un contrat implicite : en échange de la protection, l’artiste doit fournir des images fortes, des innovations techniques, voire des solutions d’ingénierie. Léonard conçoit des scénographies, des automates et des architectures éphémères pour magnifier le pouvoir. En retour, il obtient du temps, des moyens et la liberté d’explorer, condition essentielle à sa méthode.

Parce que le prestige se joue aussi en public, les fêtes, les entrées solennelles et les spectacles exigent des machines audacieuses. Ces commandes offrent à Léonard un champ d’essai pour ses transmissions mécaniques, ses jeux de lumière et ses effets de relief. Finalement, l’art, la technique et la politique se renforcent mutuellement.

📚 Humanisme, livres et nouvelles méthodes

La pensée humaniste valorise l’étude critique des textes et l’observation directe. Elle encourage la comparaison, la mesure et le doute. Dans ce climat, Léonard de Vinci articule géométrie, anatomie et optique au service d’une peinture « scientifique ». Par ailleurs, la diffusion des traités et des gravures, accélérée par l’essor de l’imprimerie, permet de confronter ses intuitions à celles d’autres praticiens. Le dialogue entre livres, dessins et expériences devient une routine de travail.

L’humanisme n’élimine pas la spiritualité. Il cherche plutôt à comprendre le monde créé, en mesurant la lumière, la perspective et les proportions. Cette démarche, héritière des mathématiques antiques et des savoirs médiévaux, alimente une éthique de précision que l’on retrouve dans les tableaux et les carnets de Léonard.

🏗️ Villes, chantiers et politiques urbaines

Les grandes familles italiennes utilisent l’urbanisme pour afficher leur puissance. Canaux, ponts, portes monumentales et couvents rénovés scandent le territoire. Léonard cartographie, propose des améliorations hydrauliques et réfléchit aux circulations. Chaque chantier devient une opportunité d’observer les matériaux, de tester des dispositifs et d’affiner ses modèles mécaniques. Là encore, utilité et beauté convergent.

Dans ce contexte, la Renaissance européenne se comprend comme une « économie de l’innovation ». Les cours recherchent des solutions concrètes : maîtrise des eaux, stabilité des édifices, efficacité des fêtes publiques. L’artiste-ingénieur répond à cette demande par une pensée analytique, patiente et documentée.

⛪ Rome, rivalités d’ateliers et émulation

À Rome, Léonard retrouve un milieu concurrentiel où les ateliers rivalisent d’inventivité. Les échanges avec d’autres maîtres stimulent les comparaisons de méthodes : choix des pigments, séquences de couches, dispositifs perspectifs. L’émulation pousse à préciser les procédés et à systématiser la documentation. De cette confrontation naît une rigueur qui s’aperçoit dans la cohérence lumineuse de ses compositions.

Cette rivalité n’est pas stérile. Elle structure un langage commun de l’art, fait de références partagées et de problèmes techniques discutés. Elle consolide aussi le statut de la peinture comme discipline exigeante, liée à la science et à la géométrie.

🇫🇷 François Ier : un mécénat politique

L’invitation de François Ier à la cour de France illustre l’ambition d’un souverain qui veut importer les modèles italiens. En accueillant Léonard de Vinci au Clos Lucé, le roi affirme un projet culturel national : articuler prestige, savoirs et image publique. Léonard y trouve des conditions favorables à la synthèse de ses recherches, entre fêtes, scénographies et études techniques.

Ce déplacement n’est pas un épilogue, mais un prolongement naturel de sa carrière européenne. Il témoigne de la circulation des artistes et des idées, du partage des méthodes et de la traduction des innovations dans d’autres contextes politiques.

⛲ Foi, débats et bouleversements culturels

La fin du XVe et le début du XVIe siècle sont traversés par des tensions religieuses et morales. Sans être un théologien, Léonard de Vinci travaille dans un monde où les images sont débattues et où la pratique savante se transforme. Les évolutions qui mènent à la Réforme reconfigurent le rôle des arts, des textes et de l’autorité. Dans ce cadre, l’exigence d’exactitude et de clarté visuelle prend une portée nouvelle.

En somme, l’humanisme fournit la méthode, les mécènes offrent les moyens et le contexte politique fixe les objectifs. C’est l’entrelacement de ces trois dimensions qui rend l’œuvre de Léonard de Vinci si singulière et si durable.

Infographie sur les mécènes, les cours européennes et le contexte humaniste qui encadrent la carrière de Léonard de Vinci. 📸 Source : reviserhistoire.fr

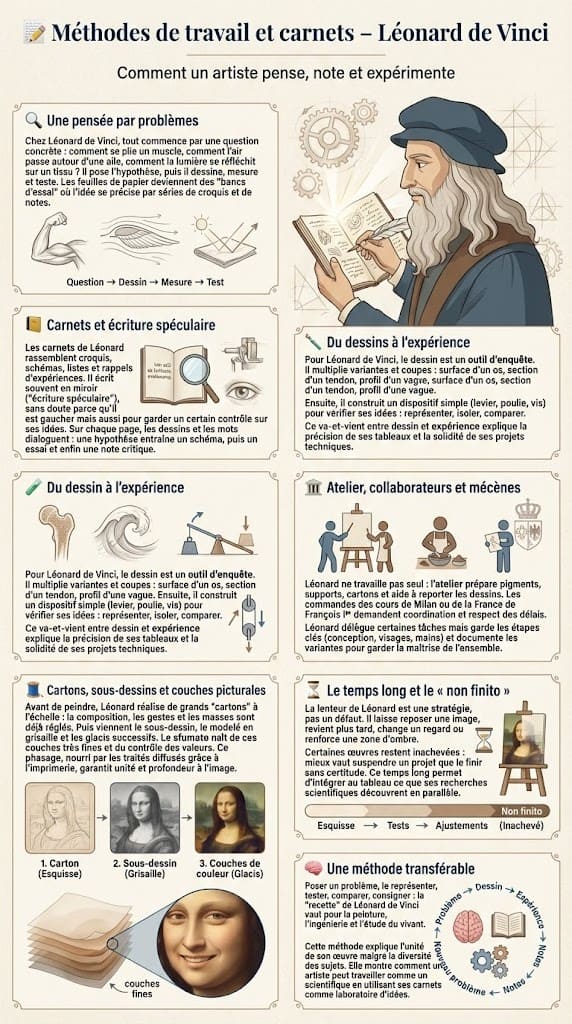

📝 Méthodes de travail et carnets

🔍 Une pensée par problèmes

Chez Léonard de Vinci, tout commence par une question concrète : comment se plie un muscle, comment l’air dévie autour d’une aile, comment la lumière se réfléchit sur un voile ? Il formule l’hypothèse, puis dessine, mesure et teste. Cette démarche s’enracine dans l’humanisme et la science : confronter les textes et l’expérience, douter, recommencer. Les feuilles deviennent des « bancs d’essai » où l’idée se précise par séries successives.

📓 Carnets et écriture spéculaire

Les carnets de Léonard de Vinci rassemblent croquis, schémas, listes de matériaux et rappels d’expériences. Son écriture en miroir (écriture « spéculaire ») tient sans doute à sa main gauche et au souci de lisibilité, mais aussi à une volonté de contrôle sur la diffusion des idées. Il classe, numérote, relie les feuillets. À chaque page, dessins et mots dialoguent : une hypothèse entraîne un schéma, puis un essai et enfin une note critique.

🧪 Du dessin à l’expérience

Le dessin n’est pas une fin, c’est un outil d’enquête. Léonard de Vinci multiplie variantes et coupes : surface d’un os, section d’un tendon, profil d’une vague. Ensuite, il essaie un dispositif simple (levier, poulie, vis) pour vérifier une intuition. La clarté graphique fournit le protocole : représenter, isoler, comparer. Ce va-et-vient explique la précision de ses tableaux et la robustesse de ses propositions techniques.

🏛️ Atelier, collaborateurs et mécènes

Travailler seul est impossible. L’atelier fournit pigments, liants, cartons, mais aussi des mains pour reporter, poncer, préparer. Les commandes des cours — de Milan à la France de François Ier — exigent coordination et délais. Léonard de Vinci délègue certaines tâches, garde les étapes décisives (conception, modelé, mains, visages) et documente les variantes. La méthode s’adapte à l’économie de la Renaissance.

🧵 Cartons, sous-dessins et couches picturales

Avant la peinture, viennent les grands « cartons » à l’échelle : composition réglée, gestes définis, masses équilibrées. Puis, sous-dessin, modelé en grisaille, glacis successifs. Le sfumato naît de couches minces, du contrôle de la valeur et d’une optique fine. Ce phasage, nourri par les traités diffusés grâce à l’imprimerie, garantit unité et profondeur. Chaque étape est notée pour pouvoir être reprise ou corrigée.

⏳ Le temps long et le « non finito »

La lenteur de Léonard de Vinci n’est pas indécision mais stratégie. Il laisse « reposer » une image, revient, modifie l’orientation d’un regard, enrichit un passage de valeurs. Certaines œuvres demeurent inachevées : mieux vaut suspendre qu’achever sans certitude. Ce temps long permet d’intégrer ce que la recherche scientifique découvre en parallèle — anatomie, lumière, mécanique — pour atteindre une cohérence maximale.

🧠 Une méthode transférable

Poser un problème, le représenter clairement, tester, comparer, consigner : la « recette » de Léonard de Vinci vaut pour la peinture, l’ingénierie et l’étude du vivant. Elle explique l’unité de son œuvre malgré la diversité des sujets. Dans la partie suivante, nous verrons comment cette méthode a façonné son héritage et la réception de ses idées jusqu’à aujourd’hui.

Méthodes de travail de Léonard de Vinci, entre carnets, expériences, cartons préparatoires et gestion de l’atelier. 📸 Source : reviserhistoire.fr

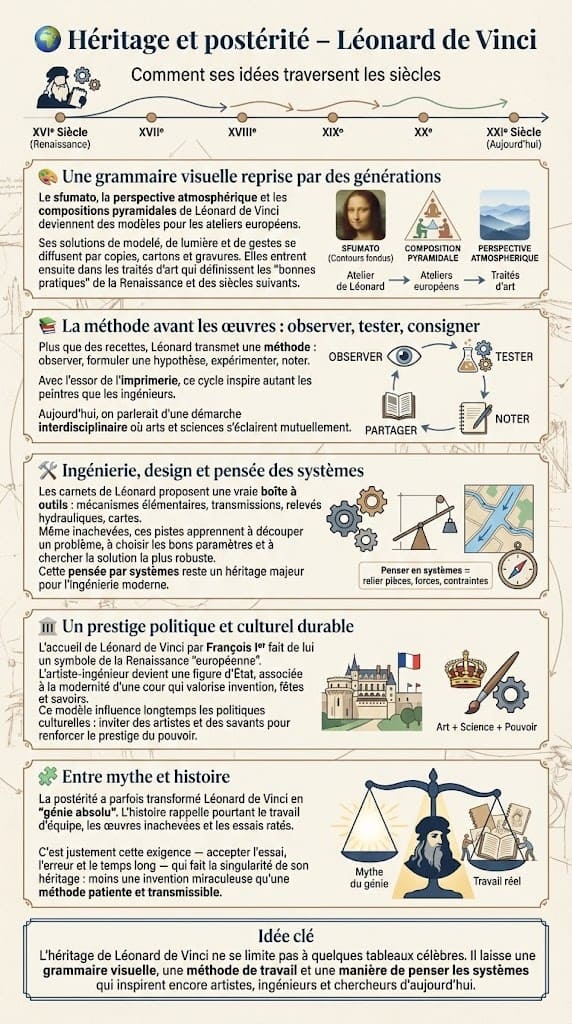

🌍 Héritage et postérité

🎨 Une grammaire visuelle reprise par des générations

L’invention du sfumato, la perspective atmosphérique et les compositions pyramidales de Léonard de Vinci deviennent des repères enseignés dans les ateliers européens. Ses solutions de modelé, de lumière et de gestes circulent par copies, cartons et gravures, puis s’intègrent aux traités d’art qui codifient les « bonnes pratiques » de la Renaissance et au-delà.

📚 La méthode avant les œuvres : observer, tester, consigner

Plus que des « recettes », Léonard transmet une méthode : partir d’une observation, formuler une hypothèse, expérimenter, noter. Ce cycle, nourri par l’essor de l’imprimerie, inspire autant les peintres que les ingénieurs (cette méthode influence ses élèves directs, mais ses écrits techniques n’ont été redécouverts et publiés que bien plus tard). Aujourd’hui, on parlerait d’une démarche interdisciplinaire où arts et sciences s’éclairent mutuellement.

🛠️ Ingénierie, design et pensée des systèmes

Ses carnets proposent une « boîte à outils » : mécanismes élémentaires, transmissions, relevés hydrauliques, cartes. Même inabouties, ces pistes apprennent à découper un problème, à choisir les paramètres pertinents et à chercher la solution la plus robuste. Cette pensée par systèmes reste un héritage majeur pour l’ingénierie moderne.

🏛️ Un prestige politique et culturel durable

L’accueil par François Ier fait de Léonard de Vinci un symbole de la Renaissance « européenne ». L’artiste-ingénieur devient une figure d’État : il incarne la modernité d’une cour qui valorise invention, fêtes et savoirs. Ce modèle influence les politiques culturelles bien après le XVIe siècle.

🧩 Entre mythe et histoire

La postérité a parfois amplifié son image de « génie absolu ». Or l’histoire rappelle un travail d’équipe, des œuvres inachevées, des essais manqués. C’est précisément cette exigence — accepter l’essai, l’erreur et le temps long — qui fait la singularité de Léonard de Vinci. Son héritage est moins celui de « l’invention miraculeuse » que d’une méthode patiente et transmissible.

Héritage artistique, scientifique et culturel de Léonard de Vinci, entre grammaire visuelle, méthode de travail et mythe du génie. 📸 Source : reviserhistoire.fr

La thermodynamique, la science qui étudie la chaleur et l’énergie, n’a été formalisée qu’au XIXe siècle (soit 300 ans après Léonard), notamment grâce aux travaux de Sadi Carnot. Même si Léonard avait observé la puissance de la vapeur (il avait imaginé un canon à vapeur appelé l’Architonnerre), il ne pouvait pas étudier une science qui n’avait pas encore été inventée !

⚡ Actualité de la recherche

Des études récentes menées par le Politecnico di Milano ont mis en évidence un vaste réseau de tunnels sous le château des Sforza, dont certains pourraient correspondre à des passages représentés dans des dessins de Léonard. Ces galeries souterraines alimentent l’hypothèse d’un couloir reliant le château à Santa Maria delle Grazie, où repose Béatrice d’Este, et renforcent l’image d’un artiste-ingénieur impliqué jusque dans les circulations secrètes du pouvoir milanais.

En bref, l’héritage de Léonard de Vinci conjugue innovations picturales, outils d’ingénierie et principes de recherche. Dans la partie suivante, retrouve l’essentiel sous forme de synthèse claire dans 🧠 À retenir.

🧠 À retenir

- Léonard de Vinci incarne l’idéal humaniste : unir arts, sciences et technique au service d’une vision cohérente du monde.

- Parcours mobile : Vinci → Florence (Verrocchio) → Milan (Sforza) → Rome → France (Clos Lucé, François Ier), 1452–1519.

- Méthode en quatre temps : observer, hypothèse, expérimenter, consigner (carnets, écriture spéculaire).

- Sciences du vivant et de la nature : anatomie, botanique, hydraulique, optique, mécanique — une pensée par systèmes.

- Innovation picturale : sfumato, perspective atmosphérique, compositions pyramidales, modelé par les valeurs.

- Œuvres phares : La Cène, La Joconde, Vierge aux rochers, Sainte Anne — laboratoire d’effets visuels.

- Ingénierie et fêtes de cour : machines, cartographies, scénographies ; l’atelier comme laboratoire d’essais.

- Mécénat et contexte : cours italiennes puis François Ier ; l’art sert aussi l’affirmation du pouvoir.

- Héritage durable : une méthode transférable plus qu’un catalogue d’inventions — référence majeure pour artistes et ingénieurs.

- Pour situer Léonard dans la période : voir La Renaissance en Europe et l’essor de l’imprimerie.

❓ FAQ : Questions fréquentes sur Léonard de Vinci

Où commence la carrière de Léonard de Vinci et pourquoi Florence est-elle décisive ?

Sa formation débute à Florence, dans l’atelier d’Andrea del Verrocchio. La ville est alors un laboratoire artistique et technique porté par les Médicis. Dans ce contexte, Léonard apprend à relier dessin, sculpture, peinture et ingénierie — un socle méthodologique que l’on retrouve ensuite à Milan et jusqu’en France. Pour la méthode humaniste, voir Humanisme et science.

Pourquoi la technique du sfumato est-elle si importante ?

Le sfumato fond les contours par de multiples couches fines et des transitions de valeurs. Résultat : des visages vivants, des paysages profonds, une lumière crédible. Cette approche découle de ses recherches d’optique et de perspective atmosphérique, pensées comme une véritable « science visuelle ».

Quelles sont les grandes étapes de sa vie et de ses déplacements ?

Né à Vinci (1452), formé à Florence, Léonard travaille longuement à Milan chez les Sforza (1482–1499), séjourne à Rome, puis rejoint la France en 1516 à l’invitation de François Ier. Il meurt à Amboise en 1519. Ces mobilités reflètent l’Europe des cours, où circulent artistes et idées.

Qu’a-t-il réellement inventé côté machines ?

Beaucoup de dispositifs restent à l’état de dessins (ponts, engins de siège, machines volantes). Cependant, l’essentiel est sa méthode : analyser un problème, décomposer les contraintes, tester des combinaisons mécaniques, consigner les résultats. Cette « boîte à outils » a durablement influencé l’ingénierie.

Pourquoi certaines œuvres sont-elles inachevées ou fragiles ?

Léonard privilégie l’expérimentation et le temps long. Il teste liants, glacis, supports ; parfois, ces choix vieillissent mal (comme la peinture « a secco » de La Cène). Plutôt que de conclure hâtivement, il préfère suspendre un travail, afin de préserver la cohérence scientifique et visuelle de l’ensemble.