🎯 Pourquoi la bataille de Verdun 1916 est-elle emblématique en histoire ?

Synthèse visuelle des enjeux de Verdun : le quotidien des Poilus dans les tranchées, la figure du commandement avec le général Pétain, et l’effort logistique vital de la Voie Sacrée. 📸 Source : Image générée par IA pour reviserhistoire.fr

Parmi toutes les batailles de la Première Guerre mondiale, la bataille de Verdun 1916 est sans doute la plus célèbre. Située au cœur de la région de la Meuse en France, elle est le symbole du courage des poilus et de l’horreur de la guerre des tranchées.

De février à décembre 1916 (plus de 300 jours), les armées de la France et de l’Allemagne s’y affrontent dans un combat titanesque. Le général allemand Erich von Falkenhayn cherche une nouvelle stratégie. Il veut frapper à Verdun, un symbole national que la France défendra coûte que coûte. Dans ses mémoires d’après-guerre, Falkenhayn affirmera avoir voulu « saigner à blanc l’armée française ». Si les historiens débattent encore de ses intentions initiales (percée rapide ou usure planifiée dès le départ), la bataille s’est rapidement transformée en un terrible affrontement d’attrition. cette bataille fut un tournant moral et symbolique pour la France et un véritable enfer pour les soldats, ce qui en fait un cas d’école pour comprendre la violence de masse.

Ce chapitre t’aidera à mettre en ordre les causes, le déroulement et les conséquences de Verdun. Pourquoi les Allemands ont-ils choisi Verdun ? Comment la France a-t-elle résisté ? Et pourquoi ce nom résonne-t-il encore aujourd’hui ?

Tu verras aussi comment la figure du général Philippe Pétain (et son fameux « Courage ! On les aura ! »), des slogans comme « On ne passe pas ! » (popularisés par le général Nivelle et la propagande), la Voie sacrée et les paysages de ruines sont devenus des symboles durables de la mémoire combattante en France. Ce récit te guide pas à pas, avec des explications claires et adaptées aux enjeux des programmes du brevet et du bac.

🗂️ Dans cet article, tu vas découvrir :

- 🧭 Contexte européen et objectifs de la bataille de Verdun

- ⚙️ Forces en présence et stratégies des états-majors

- 📜 Déroulement de la bataille de Verdun en 1916 (Les grandes phases)

- 🔥 Expérience des combattants et vie dans les tranchées (« L’enfer de Verdun »)

- 🌍 Bilan humain, matériel et conséquences politiques

- 🤝 Mémoire de Verdun : commémorations et héritages

- 🧠 À retenir

- ❓ FAQ

- 🧩 Quiz

👉 Plongeons maintenant dans l’histoire de cette bataille hors norme, étape par étape.

🧭 Contexte européen et objectifs de la bataille de Verdun 1916

📌 L’Europe en guerre depuis l’été 1914

Quand commence la Première Guerre mondiale à l’été 1914, les grandes puissances européennes se rangent dans deux camps, la Triple Entente (notamment France, Royaume-Uni, Russie) et les Empires centraux (Allemagne, Autriche-Hongrie, alliés plus tard à l’Empire ottoman).

Dès 1915, le front occidental se fige en une longue ligne de tranchées de la Mer du Nord à la Suisse. Les offensives successives échouent souvent, ce qui installe une guerre d’attrition (guerre d’usure) où chaque camp cherche à épuiser l’autre par de violentes attaques.

Pour mieux situer Verdun, tu peux aussi comparer cette bataille à d’autres affrontements du conflit en consultant l’article sur les batailles majeures du XXe siècle, qui montre comment le front occidental reste central dans cette période.

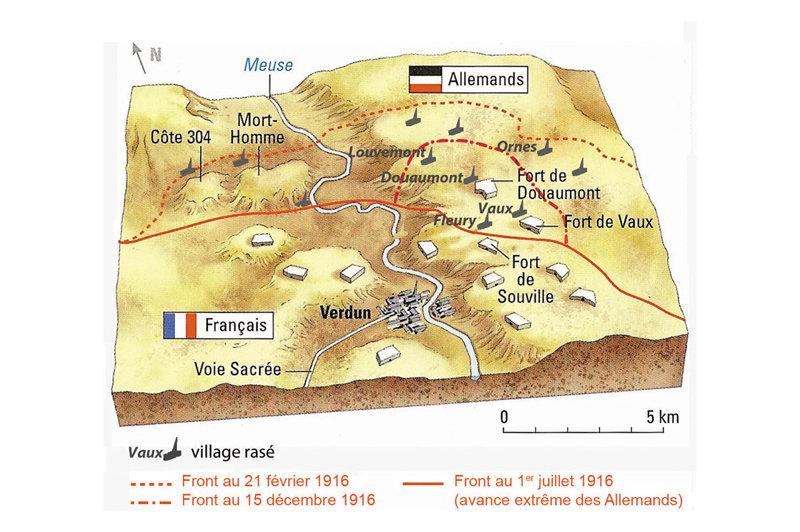

📌 Une position stratégique au cœur de la défense française

Située à l’est de la France, Verdun est une ville fortifiée depuis des siècles. Elle contrôle les routes entre la Meuse et la Lorraine. En 1916, c’est un point clé du front occidental qui protège la route de Paris et barre l’accès à l’intérieur du territoire français depuis la frontière avec l’Allemagne.

Depuis la fin du XIXe siècle, les ingénieurs militaires français ont transformé le secteur en un vaste système défensif avec de nombreux forts, dont les célèbres forts de Douaumont et de Vaux.

Cependant, au début de la bataille de Verdun 1916, une partie de ces forts est en fait désarmée ou sous-occupée, car l’état-major français a déplacé des pièces d’artillerie vers d’autres secteurs, ce qui affaiblit la défense au moment crucial.

Pour situer Verdun parmi les grandes batailles, tu peux aussi comparer avec la Somme (1916) et, pour la Seconde Guerre mondiale, avec Stalingrad (1942–1943), deux affrontements qui montrent l’importance des nœuds stratégiques.

📌 Les objectifs allemands : « saigner à blanc » l’armée française

Au début de 1916, le chef d’état-major allemand, le général Erich von Falkenhayn, estime qu’une percée rapide est devenue très difficile. Il cherche une nouvelle stratégie : il veut « saigner à blanc l’armée française ».

Son idée : frapper à Verdun, pour obliger la France à envoyer toutes ses forces… et les écraser dans une bataille d’usure. L’objectif est de provoquer des pertes énormes pour briser la capacité militaire et le moral de l’adversaire.

Verdun est choisie car la ville est un symbole national et parce qu’elle constitue un saillant (une avancée) dans le dispositif français, donc une zone plus difficile à défendre.

Cette logique d’attrition est centrale pour comprendre Verdun 1916. On en retrouve l’analyse dans des dossiers de référence comme Chemins de mémoire (Ministère des Armées) et l’Imperial War Museum.

📌 Les enjeux politiques et symboliques pour la France

Du côté français, le gouvernement et l’état-major ne peuvent pas accepter la chute de Verdun, car cela serait vécu comme une humiliation nationale comparable à la défaite face à la Prusse en 1870.

Pour la République française, il s’agit de défendre une position stratégique, mais aussi de montrer à la population que l’armée tient bon.

Très vite, la propagande insiste sur le courage des soldats. La formule « Ils ne passeront pas » (ou « On ne passe pas ! ») devient un mot d’ordre, ce qui prépare déjà la construction d’un mythe autour de la bataille de Verdun 1916.

Si tu veux élargir ton regard sur la manière dont les États mettent en scène la guerre et les sacrifices, tu pourras plus tard lire l’article sur les affiches de guerre.

⚙️ Forces en présence et stratégies des états-majors

📌 Des effectifs massifs face à face

Dès le début de la bataille de Verdun 1916, l’armée allemande concentre des moyens considérables autour du secteur de la Meuse, avec plusieurs corps d’armée renforcés et une artillerie lourde très nombreuse.

En face, l’armée française doit d’abord improviser sa défense avec les troupes déjà présentes, puis, très vite, elle envoie des renforts depuis d’autres secteurs du front pour empêcher une percée décisive.

Au fil des mois, plusieurs centaines de milliers de soldats des deux camps passent par le champ de bataille de Verdun, ce qui illustre bien l’échelle industrielle de la Première Guerre mondiale et la logique d’usure.

📌 Une stratégie d’artillerie et de destruction systématique

La stratégie allemande repose d’abord sur un déluge d’artillerie destiné à écraser les positions françaises, détruire les forts, couper les lignes de communication et terroriser les soldats dans les tranchées.

Les canons lourds allemands tirent des millions d’obus qui bouleversent le terrain, arrachent les forêts et transforment les hauteurs autour de Verdun en un paysage de cratères et de boue.

Les Français répondent par leur propre artillerie, et, peu à peu, la bataille se fige en une confrontation de feux croisés où chaque attaque d’infanterie suit un bombardement massif, comme on le retrouvera plus tard dans la bataille de Stalingrad 1942-1943.

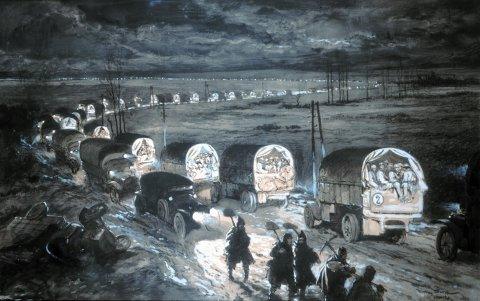

📌 La « Voie sacrée » et la rotation des unités

Pour tenir dans la durée, le commandement français organise une logistique impressionnante autour de la route Bar-le-Duc – Verdun, rapidement surnommée la « Voie sacrée » car elle permet d’acheminer sans arrêt hommes, munitions et vivres.

Des milliers de camions y circulent jour et nuit sur cette route. Des équipes de soldats réparent sans cesse les dégâts, ce qui garantit un flux continu. C’est grâce à cette organisation que les Français résistent.

Par ailleurs, le général Philippe Pétain met en place un système de rotation des unités (le « tournus » ou « tourniquet »). Grâce à cette méthode, les Français stabilisent progressivement le front. Pétain acquiert un immense prestige ; il est présenté comme le « sauveur de Verdun ». Le 1er mai 1916, il est promu et le commandement de la IIe Armée passe au général Robert Nivelle. Ce dernier, avec le général Mangin, adopte une attitude plus offensive et mène les contre-attaques victorieuses de l’automne 1916 qui permettent de reprendre les positions clés.

Cette logistique, étudiée encore aujourd’hui dans les écoles militaires, est décrite en détail par Chemins de mémoire.

📌 Pétain, Nivelle et l’évolution du commandement

Au début de la bataille, la situation semble très critique pour les Français. Le haut commandement confie rapidement la défense du secteur à Philippe Pétain, qui organise méthodiquement les lignes, la logistique et l’artillerie de contre-batterie.

Grâce à cette méthode, les Français stabilisent progressivement le front. La propagande présente Pétain comme le « vainqueur de Verdun », figure rassurante pour l’arrière.

Plus tard, le commandement passe au général Robert Nivelle, qui adopte une attitude plus offensive et prépare des contre-attaques pour reprendre des positions clés, ce qui montre que la bataille de Verdun 1916 n’est pas seulement défensive.

📜 Déroulement de la bataille de Verdun en 1916 (Les grandes phases)

📌 21 février 1916 : le déluge d’artillerie (L’offensive allemande)

Le 21 février 1916, les Allemands attaquent avec une violence inouïe. Ils déclenchent autour de Verdun un bombardement d’une intensité jusque-là inégalée sur le front occidental. Artillerie lourde, aviation : le déluge de feu commence. C’est le début de l’une des plus longues et meurtrières batailles de l’histoire.

Les villages, les forêts et les forts sont pilonnés pendant des heures, parfois des jours. De nombreuses positions disparaissent littéralement du paysage, ce qui désorganise gravement les défenses.

Dans ce chaos, les transmissions sont coupées, les abris s’effondrent et de nombreux soldats sont tués sans même voir l’ennemi. Verdun devient d’abord une guerre de canons avant d’être une guerre d’infanterie.

📌 La progression allemande et la chute du fort de Douaumont (Février-Mars)

Dès le début, les Allemands progressent rapidement. Après le bombardement initial, l’infanterie allemande avance sur un terrain ravagé et parvient à bousculer les premières lignes françaises. L’artillerie allemande écrase les positions françaises, causant des milliers de morts. Verdun semble perdue.

Le moment le plus symbolique de cette phase est la prise du fort de Douaumont le 25 février 1916, quasiment sans combat, car la garnison était réduite et les défenses en partie désarmées.

Cette chute provoque un choc en France. Douaumont était considéré comme un pilier du système défensif. L’état-major français comprend que la bataille va être longue et coûteuse.

Ce type de percée initiale rappelle les premières heures de la bataille d’El-Alamein, où la surprise et la rapidité furent aussi des facteurs clés.

📌 La résistance française et les combats acharnés (Avril-Juillet)

Les troupes françaises se réorganisent. Grâce à la Voie sacrée et au soutien de tout le pays, elles ralentissent l’ennemi.

Les combats se concentrent aussi sur la rive gauche de la Meuse, autour de hauteurs stratégiques comme le Mort-Homme et la Côte 304, qui offrent des positions d’observation essentielles pour l’artillerie.

Ces sommets changent plusieurs fois de mains. Des combats acharnés ont aussi lieu pour reprendre des positions clés comme le fort de Vaux. Les pertes sont énormes des deux côtés.

Les soldats y vivent un enfer de boue, de cadavres et de cratères où les positions se réduisent parfois à quelques mètres de tranchée gagnés au prix de centaines de morts.

Cette phase de résistance rappelle, dans un autre contexte, la défense acharnée observée à Stalingrad, où chaque mètre de terrain coûtait des centaines de vies.

📌 L’enfer de l’été 1916 et le début du reflux allemand

Au cours de l’été 1916, la bataille se transforme en affrontement d’usure quasi permanent. Les conditions de vie se dégradent sans cesse (chaleur, puanteur des corps non enterrés, boue, épidémies).

Peu à peu, l’armée française reprend toutefois l’initiative sur certains secteurs. En effet, les Alliés ont lancé la bataille de la Somme (juillet 1916), ce qui oblige les Allemands à répartir leurs forces entre plusieurs fronts.

📌 Octobre-décembre 1916 : la reprise des forts et la fin de la bataille

À l’automne 1916, le rapport de force bascule en faveur des Français, qui lancent des contre-offensives mieux préparées grâce à une artillerie renforcée. Les Allemands, épuisés et mobilisés sur d’autres fronts, commencent à reculer.

Le fort de Douaumont est repris en octobre 1916, puis le fort de Vaux en novembre 1916.

En décembre 1916, les Français ont reconquis l’essentiel du terrain perdu depuis février. L’armée allemande renonce à poursuivre l’offensive. Verdun est toujours debout. La bataille s’achève sur une victoire défensive française : malgré des pertes terribles, la France a tenu et repoussé l’assaut allemand.

🔥 Expérience des combattants et vie dans les tranchées (« L’enfer de Verdun »)

📌 Le quotidien des « poilus » dans un paysage lunaire

La bataille de Verdun dure plus de 300 jours (du 21 février au 15 décembre 1916). Les soldats français, surnommés les « poilus », vivent au milieu d’un paysage totalement bouleversé par l’artillerie. Ils vivent dans la boue, sous les obus, au fond des tranchées. La pluie, le froid, les rats, la peur… tout y est. On l’appellera « l’enfer de Verdun ».

Leur quotidien est rythmé par les bombardements, les corvées de ravitaillement, la réparation des tranchées et l’attente angoissée d’une attaque, ce qui crée une fatigue physique et nerveuse extrême.

Les abris souterrains protègent partiellement des éclats d’obus, mais ils sont souvent humides, surpeuplés et infestés de rats, ce qui accentue la sensation d’être pris au piège.

Ces conditions sont comparables à celles vécues lors de la bataille de la Somme. Tu peux retrouver plus de détails sur leur quotidien dans cet article consacré à la vie dans les tranchées.

📌 La violence de masse : obus, gaz et blessures

La principale menace à Verdun vient des obus, qui explosent sans prévenir et peuvent tuer ou mutiler en quelques secondes. De nombreux soldats sont victimes d’éclats invisibles et difficiles à retirer.

De plus, les combats voient l’utilisation de gaz toxiques. De plus, les combats voient l’utilisation massive et perfectionnée de gaz toxiques. Verdun est notamment marquée par l’introduction du phosgène par les Allemands (été 1916). La menace chimique est omniprésente et terrifiante pour les combattants.

Les blessés doivent être évacués sur des brancards à travers un terrain ravagé, et beaucoup meurent avant d’atteindre les postes de secours, ce qui renforce le sentiment d’impuissance face à la violence industrielle.

📌 Tenir malgré tout : camaraderie, lettres et permissions

Pourtant, malgré cette dureté, les poilus tiennent bon. Ils développent des formes de solidarité très fortes. La camaraderie d’armes devient un soutien indispensable pour supporter la peur, la fatigue et le deuil.

Les lettres échangées avec l’arrière jouent aussi un rôle essentiel. Elles permettent de garder un lien avec la famille et de donner du sens au sacrifice consenti sur le front, ce qui maintient le moral.

Les rares permissions offrent un moment de répit, mais, en revenant à Verdun, beaucoup de poilus ont le sentiment de descendre à nouveau dans un monde à part.

📌 Chocs psychologiques et résistances au combat

Face à cette épreuve, de nombreux combattants développent des troubles psychologiques (cauchemars, tremblements incontrôlés), ce que les médecins militaires désignent alors comme « obusite ».

Cependant, le commandement hésite à reconnaître pleinement ces souffrances, et la discipline reste une priorité absolue. Certains soldats accusés de refus d’obéissance sont punis sévèrement.

En même temps, des formes de résistance discrète apparaissent (ex: recherche de postes moins exposés), ce qui révèle la capacité des poilus à négocier leur survie au cœur de la bataille de Verdun 1916.

🌍 Bilan humain, matériel et conséquences politiques de Verdun

📌 Un bilan humain catastrophique

Verdun 1916 laisse derrière elle un bilan humain considérable. C’est environ 700 000 victimes : morts, blessés, disparus… Parmi eux, près de 300 000 soldats ont perdu la vie (environ 163 000 Français et 143 000 Allemands). Le tout pour quelques kilomètres carrés gagnés ou perdus. Cette bataille symbolise l’absurdité de la guerre d’usure.

Il faut ajouter ceux qui gardent des séquelles psychologiques durables après avoir vécu l’enfer des tranchées et des bombardements.

Cette hécatombe est comparable aux pertes subies lors de la bataille de la Somme, où le bilan humain fut également catastrophique pour des gains territoriaux minimes.

📌 Un paysage dévasté et une région martyrisée (La « Zone Rouge »)

Les bombardements ont complètement défiguré la région. Les forêts ont disparu, le sol est criblé de cratères. Sur le plan matériel, la zone de la bataille de Verdun 1916 est transformée en « zone rouge », c’est-à-dire en territoire tellement pollué par les obus et les munitions non explosées qu’il est longtemps jugé inhabitable.

Certains villages sont rayés de la carte, comme Fleury-devant-Douaumont ou Beaumont-en-Verdunois. Ils ne seront jamais reconstruits et sont aujourd’hui classés comme « villages morts pour la France ».

Aujourd’hui encore, la terre de Verdun est impraticable par endroits. Le site Office de tourisme de Verdun décrit encore ces zones où la nature a repris ses droits mais où le sol reste dangereux.

📌 Une victoire défensive française au prix d’une usure extrême

Sur le plan militaire, les Allemands n’atteignent pas leur objectif initial : ils ne parviennent ni à percer le front ni à « saigner à blanc » l’armée française au point de la faire capituler. Finalement, ils subissent des pertes comparables à celles qu’ils voulaient infliger.

Pourtant, la bataille de Verdun 1916 est aussi une victoire défensive très coûteuse pour l’armée française, qui a dû engager une grande partie de ses réserves.

Cette logique d’usure contribue à affaiblir durablement les deux camps, et elle explique en partie pourquoi la guerre se prolonge jusqu’en 1918.

📌 Verdun et l’évolution de la conduite de la guerre

Verdun sert aussi de leçon stratégique pour les états-majors. Ils découvrent jusqu’où peut aller la destruction quand on concentre l’artillerie, ce qui les pousse à réfléchir à de nouvelles tactiques.

Du côté français, l’expérience de 1916 influence les réflexions sur la coordination entre infanterie, artillerie et logistique. Du côté français, l’expérience de 1916 influence les réflexions sur la coordination entre infanterie, artillerie et logistique, ce qui contribue à améliorer les tactiques jusqu’à la fin de la guerre en 1918.

🤝 Mémoire de Verdun : commémorations et héritages

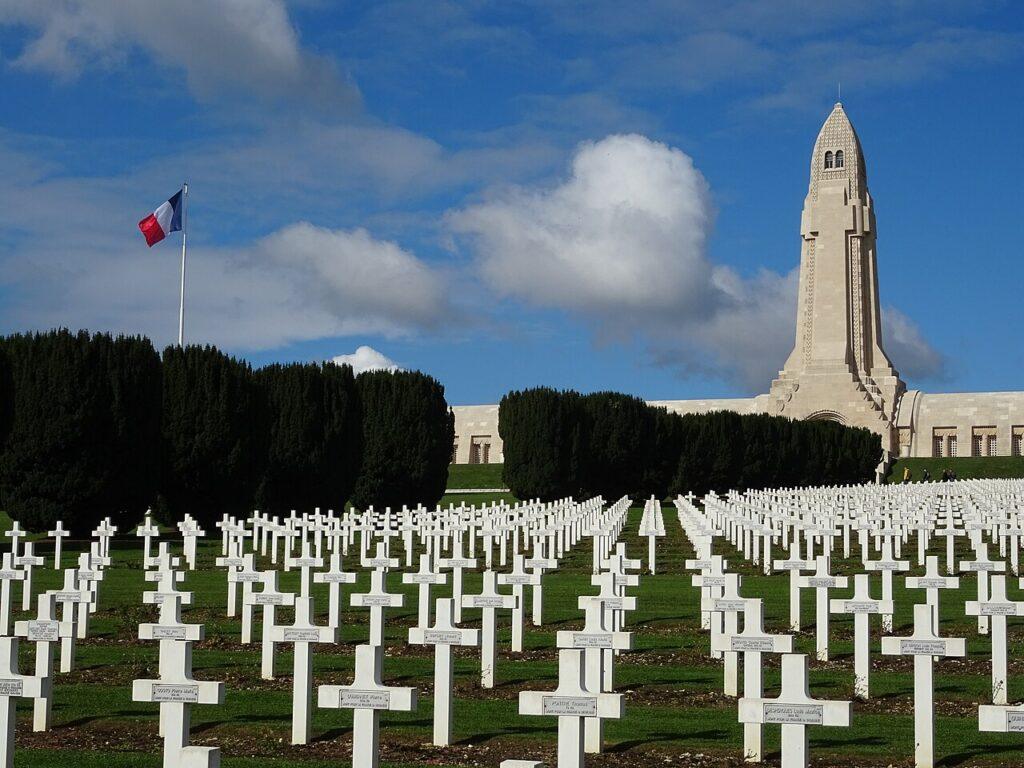

📌 Des monuments pour honorer les morts de Verdun

Dès l’après-guerre, la France décide de faire de Verdun un lieu majeur de mémoire. De vastes nécropoles militaires sont aménagées, dont la nécropole nationale de Douaumont.

L’ossuaire de Douaumont, inauguré officiellement en 1932, abrite les restes de plus de 130 000 soldats inconnus français et allemands. C’est un symbole puissant de la violence de masse et de l’égalité des morts face à la guerre.

Pour en savoir plus sur la symbolique des monuments commémoratifs, consulte aussi notre article sur les monuments de la Première Guerre mondiale.

📌 Verdun dans la mémoire nationale française

Depuis 1916, Verdun est devenu un symbole fort de la résistance française. Cette bataille est enseignée à l’école, célébrée par des commémorations (comme le 11 novembre), et ancrée dans l’identité nationale. Le mot « Verdun » évoque immédiatement la souffrance, le courage et le sacrifice des « poilus ».

La mémoire évolue cependant, passant d’un ton très héroïque dans l’entre-deux-guerres à une vision plus critique après 1945, où l’on insiste davantage sur la souffrance des soldats et l’absurdité de la guerre.

Cette place dans la mémoire collective peut être rapprochée de celle d’autres batailles fondatrices, comme Stalingrad.

📌 Une mémoire européenne et la réconciliation franco-allemande

Verdun est aussi devenu un symbole de réconciliation entre la France et l’Allemagne.

En 1984, un moment historique a lieu à Verdun : François Mitterrand (président français) et le chancelier allemand Helmut Kohl se tiennent main dans la main devant l’ossuaire de Douaumont. Ce geste fort symbolise la paix retrouvée entre deux nations longtemps ennemies et la volonté commune de construire l’Europe.

Ce moment est souvent cité aux côtés des cérémonies internationales du Débarquement de Normandie comme l’un des gestes les plus puissants de réconciliation européenne du XXe siècle.

📌 Un devoir de mémoire : Verdun dans l’école et la culture

Verdun nous rappelle pourquoi il est important de se souvenir de l’histoire. Visiter les champs de bataille, écouter les récits de poilus, voir les tranchées, c’est comprendre ce que ces hommes ont vécu. Et faire en sorte que cela ne se reproduise jamais.

Aujourd’hui, la bataille de Verdun 1916 reste un passage obligé dans les programmes scolaires de collège et de lycée, car elle permet d’illustrer concrètement la notion de « guerre de masse ».

Des ressources comme le Musée de la Guerre de Verdun, l’office de tourisme ou le dossier pédagogique sur Lumni permettent de préparer une visite ou de mieux comprendre l’impact de la bataille.

🧠 À retenir sur la bataille de Verdun 1916

- Verdun 1916 est l’une des batailles les plus emblématiques et meurtrières de la Première Guerre mondiale.

- Elle dura près de 300 jours (février à décembre 1916) et fit environ 700 000 victimes (dont 300 000 morts).

- La stratégie allemande, menée par Falkenhayn, visait à “saigner à blanc” l’armée française par une guerre d’usure.

- La bataille illustre la violence de masse de la guerre industrielle, dominée par l’artillerie et les conditions extrêmes vécues par les « poilus » dans « l’enfer de Verdun ».

- La résistance française s’appuya sur une logistique gigantesque (la Voie sacrée) et l’organisation du général Pétain (rotation des troupes).

- Verdun est aujourd’hui un symbole national et un haut lieu de mémoire, marqué par l’Ossuaire de Douaumont et la réconciliation franco-allemande (Mitterrand et Kohl en 1984).

❓ FAQ : Questions fréquentes sur la bataille de Verdun 1916

🧩 Pourquoi l’Allemagne a-t-elle choisi Verdun en 1916 ?

Le général allemand Falkenhayn voulait affaiblir l’armée française par une bataille d’usure et lui infliger des pertes massives (« saigner à blanc »). Il a choisi Verdun car c’est un symbole important pour la France, ce qui obligerait l’armée française à la défendre coûte que coûte.

🧩 Combien de temps a duré la bataille de Verdun ?

Elle a duré près de 300 jours (environ 10 mois), du 21 février au 15 décembre 1916. C’est l’une des plus longues batailles de la Première Guerre mondiale.

🧩 Quel est le bilan humain de Verdun ?

Environ 700 000 victimes (morts, blessés, disparus), dont près de 300 000 morts, pour quelques kilomètres carrés disputés.

🧩 Pourquoi la Voie sacrée est-elle célèbre ?

Cette route logistique (reliant Bar-le-Duc à Verdun) permit de ravitailler Verdun en continu, assurant la rotation des troupes (des milliers d’hommes) et des ressources (munitions, vivres) jour et nuit. Elle fut cruciale pour la résistance française.

🧩 Quel est le rôle du général Pétain à Verdun ?

Le général Philippe Pétain a réorganisé la défense en renforçant l’artillerie, en stabilisant les lignes et surtout en mettant en place la rotation des unités (le « tournus ») et la logistique via la Voie Sacrée. Il est considéré comme le « vainqueur de Verdun » (bien que son rôle sous Vichy ternira cette image plus tard).

🧩 Verdun, est-ce une victoire française ou un match nul ?

Militairement, c’est une victoire défensive française, car les Allemands n’ont pas réussi à percer le front et les Français ont repris les forts de Douaumont et Vaux. Cependant, les pertes sont si énormes et les gains territoriaux si faibles pour les deux camps que Verdun est surtout le symbole d’une guerre d’usure absurde.

🧩 Où se recueillir aujourd’hui à Verdun ?

Les principaux lieux de mémoire sont l’ossuaire de Douaumont, le fort de Douaumont, le fort de Vaux, la nécropole nationale, le Mémorial de Verdun et les villages détruits (« morts pour la France »).

🧩 Pourquoi Verdun 1916 reste-il un passage obligé des programmes scolaires ?

Verdun permet de comprendre concrètement ce qu’est une guerre de masse (artillerie, tranchées, ampleur des pertes) et la violence industrielle. De plus, la bataille sert de support pour aborder la mémoire des guerres et la réconciliation franco-allemande.